In Memoriam

(Recuerdos)

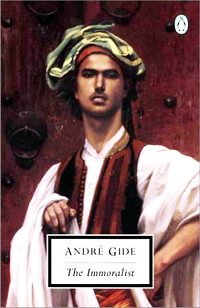

André Gide

traduce j. g. m

Hace un año, por este tiempo (1), en Biskra supe por los diarios el deplorable fin de Oscar Wilde. ¡Ay! la distancia no me permitió agregarme al exiguo cortejo que acompañó sus restos hasta el cementerio de Bagneux; en vano me desconsolaba con la idea de que mi ausencia aparentara disminuir aún el número tan escaso de amigos que le permanecieron fieles; -- al menos quise escribir luego estas páginas; mas por mucho tiempo los diarios se apoderaron, otra vez, del nombre de Wilde… Ahora que se han calmado todos los indiscretos rumores en torno de este nombre tan tristemente famoso, que el vulgo al fin se ha cansado, tras el elogio, de asombrarse, de maldecir después, quizá un amigo pueda expresar una tristeza perdurable, presentar, como una corona en una tumba abandonada, estas páginas de afecto, de admiración y de respetuosa piedad.

Hace un año, por este tiempo (1), en Biskra supe por los diarios el deplorable fin de Oscar Wilde. ¡Ay! la distancia no me permitió agregarme al exiguo cortejo que acompañó sus restos hasta el cementerio de Bagneux; en vano me desconsolaba con la idea de que mi ausencia aparentara disminuir aún el número tan escaso de amigos que le permanecieron fieles; -- al menos quise escribir luego estas páginas; mas por mucho tiempo los diarios se apoderaron, otra vez, del nombre de Wilde… Ahora que se han calmado todos los indiscretos rumores en torno de este nombre tan tristemente famoso, que el vulgo al fin se ha cansado, tras el elogio, de asombrarse, de maldecir después, quizá un amigo pueda expresar una tristeza perdurable, presentar, como una corona en una tumba abandonada, estas páginas de afecto, de admiración y de respetuosa piedad.

Cuando el escandaloso proceso, que apasionó a la opinión inglesa, amenazó hacer trizas su vida, algunos literatos y artistas probaron una especie de salvamento en nombre de la literatura y el arte. Se creyó que haciendo el elogio del escritor se perdonaría al hombre. ¡Pero ay! se sentó una equivocación; pues, hay que reconocerlo: Wilde no es un gran escritor. La boya de plomo que se le echó no hizo más que acabarlo de perder; lejos de sostenerlo, sus obras parecieron hundirse con él. En vano algunas manos se extendieron. La ola del mundo se volvió a cerrar: todo concluyó.

Entonces era imposible pensar defenderlo de otra suerte. En vez de tratar de ocultar al hombre detrás de su obra, era necesario presentar al hombre desde luego admirable, como trataré de hacerlo ahora – después la obra misma, que con ello se aclara. – “Todo mi genio lo he puesto en mi vida; en mis obras no he puesto más que mi talento”, decía Wilde. – Gran escritor no, mas gran vividor, si se concede que la palabra adquiera su sentido pleno. Semejante a los filósofos griegos, Wilde no escribía sino conversaba y vivía su sabiduría, confiándola imprudentemente a la memoria fluída de los hombres, y como si la inscribiera en el agua. Que cuenten su biografía quienes le hayan conocido más tiempo; uno de los que con más avidez le escucharon aquí refiese sencillamente algunos recuerdos personales.

I

Quienes tan sólo se acercaron a Wilde en los últimos años de su vida, conciben mal al ser extraordinario que en un principio fue, si consideran al sin fuerzas y deshecho que la cárcel nos devolvió.

En 1891 lo hallé por primera vez. Wilde poesía entonces lo que Thackeray llama “el principal don de los grandes hombres”: el éxito. Su gesto, su mirada triunfaban. El éxito suyo era tan seguro que parecía precederle y que Wilde no hiciera más que avanzar. Sus libros sorprendían, encantaban. Sus piezas ponían en movimiento a Londres. Era rico; era grande; era hermoso; harto de ventura y de honores. Algunos lo comparaban con un Baco asiático; otros con algún emperador romano; otros con el mismo Apolo – y lo cierto es que era radiante.

grande; era hermoso; harto de ventura y de honores. Algunos lo comparaban con un Baco asiático; otros con algún emperador romano; otros con el mismo Apolo – y lo cierto es que era radiante.

Tan pronto como llegó a París, anduvo su nombre de boca en boca; de él se referían algunas anécdotas absurdas: Wilde era entonces simplemente el que fumaba cigarrillos en boquilla de oro y el que se paseaba por las calles con un girasol en la mano. Pues, hábil en ganarse a los que hacen la gloria mundana, Wilde había sabido inventarse, por delante del personaje propio, un entretenido fantasma, del que se divertía con gracia.

Oí hablar de él en casa de Mallarmé; lo pintaban como un brillante conversador, y yo anhelaba conocerlo, sin la esperanza de que esto ocurriera. Una venturosa casualidad, o más bien un amigo a quien le había comunicado mi deseo, me sirvió. Invitóse a Wilde a comer en un restorán. Eramos cuatro, pero Wilde fue el único que habló.

Wilde no conversaba: contaba. Durante casi toda la comida, no cesó de contar. Contaba con dulzura y lentitud; su voz misma era maravillosa. Sabía el francés admirablemente, mas aparentaba buscar un poco las palabras que quería que le escucharan mejor. Casi no tenía acento, o al menos tan sólo el que le placía conservar, y que podía dar a las palabras un aspecto a veces nuevo y extraño. Adrede pronunciaba eskepticismo por escepticismo (scepticisme: skepticisme…) Los cuentos que esa tarde nos narró interminablemente, eran confusos y no de los mejores de los suyos; Wilde, inseguro de nosotros, quería probarnos. De su sabiduría o bien de su locura, jamás entregaba sino lo que creía que pudiera gustar al oyente; servía su manjar de conformidad con el apetito de cada cual; los que nada esperaban de él no obtenían nada o apenas algo de espuma ligera; y como desde luego se ocupaba en agradar, muchos de los que creyeron conocerle habrán conocido en él solamente al entretenedor.

Así que terminó la comida, salimos. Como mis dos amigos caminaran juntos, Wilde me llamó aparte.

-- “Ud. escucha con los ojos, me dijo de pronto; por eso le voy a contar este cuento:

“Cuando murió Narciso, las flores campestres se desolaron y pidieron al río gotas de agua para llorarlo. --- ¡Oh! repuso el río, cuando todas mis gotas de agua se conviertan en lágrimas, no tendré suficientes para llorar yo mismo a Narciso: yo lo quería. -- ¡Oh! repusieron las flores campestres, ¿cómo no habías de querer a Narciso? Era bello. -- ¿Era bello? dijo el río. -- ¿Y quién podría saberlo mejor que tú? Diariamente inclinado en tus orillas, contemplaba en tus aguas su belleza…”

Wilde detúvose un instante…

-- “Si lo quería, repuso el río, es porque veía el reflejo de mis aguas en sus ojos, cuando él en ellas se inclinaba”.

Luego Wilde, carcajeándose, añadió:

-- “Eso se llama El Discípulo”.

Habíamos llegado a la puerta de su casa y lo dejamos. Me invitó para que volviera a verlo. Ese año y el siguiente lo vi a menudo y por doquiera.

He dicho que delante de los otros Wilde presentaba una máscara de ostentación, a propósito para sorprender, divertir o exasperar a veces. Jamás escuchaba y poco se cuidaba del pensamiento ajeno. Tan pronto como dejaba de brillar él solo, se esfumaba. Volvía a hallársele cuando uno se hallaba a solas con él.

Pero así que estábamos solos, comenzaba:

-- “¿Qué ha hecho desde ayer?”

Y como entonces mi vida transcurría sin tropiezos, el relato que de ella podía hacer no ofrecía ningún interés. Repetía dócilmente sucesos menudos, y en tanto que yo hablaba, miraba oscurecerse la frente de Wilde.

-- ¿Y es cierto eso que ha hecho?

-- Sí, respondía.

-- ¡Y es cierto lo que Ud. dice!”

-- Sí, muy cierto.

-- ¿Y entonces para qué repetirlo? Ud. bien comprende: eso no interesa en absoluto. Entienda que hay dos mundos: el que existe, sin que de él se hable; se le llama el mundo real, porque no hay necesidad de hablar de él para verlo. Y el otro, es el mundo del arte; del que es necesario hablar, porque sin ello no existiría.

“Había una vez un hombre, querido en su aldea porque contaba cuentos. Por las mañanas salía de la aldea, y a la tarde,  de regreso, todos los aldeanos, después de haber trabajado el día entero, se agrupaba en torno suyo y decían: ¡Vamos! cuenta: ¿Qué es lo que hoy has visto? – Él contaba: En el bosque vi un fauno que tocaba la flauta, y hacía danzar a una ronda de silvanos chicos. – Cuenta más: ¿qué has visto? decían los hombres. – Cuando llegué a la orilla del mar, vi tres sirenas, junto a las olas, y se peinaban los cabellos verdes con peines de oro. – Y las gentes lo querían porque les contaba cuentos.

de regreso, todos los aldeanos, después de haber trabajado el día entero, se agrupaba en torno suyo y decían: ¡Vamos! cuenta: ¿Qué es lo que hoy has visto? – Él contaba: En el bosque vi un fauno que tocaba la flauta, y hacía danzar a una ronda de silvanos chicos. – Cuenta más: ¿qué has visto? decían los hombres. – Cuando llegué a la orilla del mar, vi tres sirenas, junto a las olas, y se peinaban los cabellos verdes con peines de oro. – Y las gentes lo querían porque les contaba cuentos.

“Una mañana, como todas las mañanas, se alejó de su aldea – pero cuando llegó a la orilla del mar, divisó en eso tres sirenas junto a las olas, y que se peinaban los cabellos verdes con peines de oro. Y como él siguiera en su paseo, al llegar al bosque, vio un fauno que tocaba la flauta a una ronda de silvanos… Esa tarde, cuando volvió a la aldea y le preguntaron como otras tardes: ¡Vamos! cuenta: ¿Qué has visto? él repuso: -- No he visto nada”.

Wilde se detenía un instante, dejaba que el relato produjera en mí sus efectos, y proseguía luego:

-- “No me gustan sus labios; son rectos como los del que nunca ha mentido. Quiero enseñarlo a mentir, para que sus labios se hagan bonitos y sinuosos como los de una máscara antigua.

“¿Sabe Ud. lo que constituye la obra de arte y lo que constituye la obra de la naturaleza? Pues al fin la flor del narciso es tan bella como una obra de arte y lo que las distingue no puede ser la belleza. ¿Sabe Ud. lo que las diferencia? – la obra de arte siempre es única. La naturaleza que no hace nada durable, siempre se repite, con el objeto de que nada se pierda de lo que ella nace. Hay muchas flores de narciso; por eso viven un día tan sólo. Siempre que la naturaleza inventa una nueva forma la repite enseguida. Un monstruo marino en un mar sabe que en otro mar hay otro monstruo marino, su semejante. Cuando Dios crea un Nerón, un Borgia, un Napoleón en la historia, pone a la par otro de ellos; poco importa que se le ignore; lo importante es que uno tenga éxito; pues Dios inventa al hombre, y éste inventa la obra de arte.

“Sí, yo sé… cierto día ocurrió en la tierra un gran malestar, como si la naturaleza por fin fuera a crear algo, algo verdaderamente único – y el Cristo nació en la tierra. Sí, yo bien sé… pero escuche:

“Cuando José de Arimatea, al anochecer, bajó del monte Calvario en donde acababa de expirar Jesús, vio sentado en una piedra blanca a un joven que lloraba. Y José se le acercó y le dijo: -- Comprendo que tu pena sea tan grande, pues ciertamente aquel hombre era un justo. – Pero el joven le respondió: -- ¡Oh! ¡yo no lloro por eso! ¡Lloro porque también yo he hecho milagros! También yo he devuelto la vista a los ciegos, he curado a los paralíticos y he resucitado a los muertos. Yo también he secado la higuera estéril y he trocado el agua en vino… Y los hombres no me han crucificado”.

Y que Oscar Wilde estaba persuadido de su misión representativa, es algo que en más de una ocasión me lo pareció.

El Evangelio inquietaba y atormentaba al pagano Wilde. No le perdonaba sus milagros. El milagro pagano, es la obra de arte: el Cristianismo se arrogaba ese derecho. Todo robusto irrealismo artístico exige, exige un realismo convencido en la vida.

Los más ingeniosos de sus apólogos, sus más inquietantes ironías eran para confrontar las dos morales, quiero decir el naturalismo pagano y el idealismo cristiano, y despojar a éste de todo sentido.

-- “Cuando Jesús quiso volver a Nazaret, contaba, Nazaret había cambiado tanto que ya no la reconoció. El Nazaret en que había vivido estaba lleno de lamentos y de lágrimas; ahora era una ciudad llena de carcajadas y de cantos. Y el Cristo, al entrar en ella, vio esclavos cargados de flores que se dirigían presurosos hacia la escalera de mármol de una casa de mármol blanco. El Cristó entró en la casa, y en el fondo de una sala de jaspe, acostado en un lecho de púrpura, vio a un hombre cuyos cabellos sueltos se confundían con las rosas rojas y cuyos labios estaban enrojecidos por el vino. Se le acercó el Cristo, le tocó la espalda y le dijo: ¿Por qué llevas esa vida? – El hombre se volvió, lo reconoció y repuso: -- Era leproso; tú me has curado. ¿Por qué había de hacer otra vida?

entrar en ella, vio esclavos cargados de flores que se dirigían presurosos hacia la escalera de mármol de una casa de mármol blanco. El Cristó entró en la casa, y en el fondo de una sala de jaspe, acostado en un lecho de púrpura, vio a un hombre cuyos cabellos sueltos se confundían con las rosas rojas y cuyos labios estaban enrojecidos por el vino. Se le acercó el Cristo, le tocó la espalda y le dijo: ¿Por qué llevas esa vida? – El hombre se volvió, lo reconoció y repuso: -- Era leproso; tú me has curado. ¿Por qué había de hacer otra vida?

“El Cristo salió de esta casa. Y en eso vio en la calle, a una mujer con la cara y los vestidos pintados, y los pies calzados de perlas; en pos de ella, caminaba un hombre con un traje de dos colores y de miradas lascivas. Acercóse el Cristo, le tocó la espalda y le dijo: -- ¿Por qué sigues a esa mujer y la miras así? – El hombre se volvió y reconociéndolo, le respondió: -- Era ciego; tú me has curado. ¿Qué otra cosa podía yo hacer de mi vista?

“Y el Cristo acercóse a la mujer: -- Ese camino que sigues, le dijo, es el del pecado; ¿por qué lo sigues? Lo reconoció la mujer y le dijo riéndose: -- El camino que sigo es agradable y tú me has perdonado todos mis pecados.

“Entonces el Cristo se puso muy triste y quiso dejar la ciudad. Y al salir de ella, vio por fin, junto a los fosos, a un joven que lloraba. El Cristo acercóse y tocándole los bucles de la caballera, le dijo: -- Amigo mío, ¿por qué lloras?”

“El joven alzó los ojos, lo reconoció y repuso: -- Había muerto y tú me has resucitado; ¿qué otra cosa podía hacer de mi vida?”

-- “¿Quiere que le diga un secreto? comenzaba Wilde, otro día – en casa de Heredia; me llamó aparte en medio del salón atestado de concurrencia – un secreto… pero prométame que no se lo dirá a nadie… ¿Sabe Ud. por qué el Cristo no quiso a su madre? – Esto me lo dijo al oído, en voz baja y como avergonzado. Se detuvo, me asió del brazo, y carcajeándose luego, repentinamente:

-- ¡¡Porque era virgen!!...”

Permítaseme todavía citar este cuento, uno de los más extraños con que se pudiera tropezar el espíritu – y compréndase lo que puede la contradicción que Wilde apenas parece inventar:

“… Hubo luego un silencio muy grande en la Corte de la Justicia de Dios. – Y el alma del pecador enteramente desnuda se adelantó hasta Dios.

Y Dios abrió el libro de la vida del pecador:

– Ciertamente tu vida ha sido muy mala: Tú has… (y seguía una prodigiosa, maravillosa lista de pecados) (2) – Como todo esto has hecho, de veras te voy a mandar al Infierno.

– No me puedes mandar al Infierno.

– ¿Y por qué no puedo mandarte al Infierno?

– Porque en él he vivido toda mi vida.

Hubo entonces mucho silencio en la Corte de la Justicia de Dios.

– ¡Pues bien! como no puedo mandarte al Infierno, te mandaré al Cielo.

– No me puedes mandar al Cielo.

– ¿Y por qué no puedo mandarte al Cielo?

– Porque nunca me lo he podido imaginar.

Hubo entonces mucho silencio en la Corte de la Justicia de Dios. (3)

Una mañana Wilde me tendió un artículo en que un crítico bastante pesado lo felicitaba porque sabía inventar lindos cuentos para vestir mejor sus pensamientos.

– “Creen, comenzó Wilde, que todos los pensamientos nacen desnudos… No comprenden que yo no puedo pensar si no es por cuentos. El escultor no trata de interpretar en mármol su pensamiento: él piensa en mármol, directamente.

“Había una vez un hombre que no podía pensar más que en bronce. Y este hombre, cierto día, tuvo una idea, la idea del gozo, del gozo que vive en el instante. Y sintió que le era necesario expresarla. Pero en parte alguna quedaba siquiera un pedazo de bronce; pues los hombres lo habían utilizado todo. Y aquel hombre sintió que se volvería loco, si no expresaba su idea.

“Y pensó en un pedazo de bronce que había en la tumba de su esposa, en una estatua que había mandado a hacer para adornar la tumba de su esposa, la única mujer que él había querido; era la estatua de la tristeza, de la tristeza que hay en la vida. Y el hombre sintió que se volvería loco, si no expresaba su idea.

“Cogió entonces la estatua de la tristeza, de la tristeza que hay en la vida; le despedazó; la fundió, y con ella hizo la estatua del gozo, del gozo que no vive más que un instante.”.

Wilde creía en cierta fatalidad del artista, y que la idea es más fuerte que el hombre.

– “Hay, decía, dos clases de artistas: unos dan respuestas, y otros proponen preguntas. Importa saber si somos de los que responden o bien de los que interrogan; pues el que interroga jamás es el que responde. Hay obras que esperan, y que no se comprenden por mucho tiempo; es que ellas suministran respuestas a preguntas que aún no se había hecho; pues la pregunta con frecuencia llega desgraciadamente mucho más tarde que la respuesta”.

Y añadía:

– “El alma nace vieja en el cuerpo; este envejece para rejuvenecerla. Platón es la juventud de Sócrates…”

Después pasé tres años sin volverlo a ver.

II

Aquí comienzan los recuerdos trágicos. Un rumor persistente, que crecía con el de sus éxitos (tres teatros de Londres representaban a la vez sus obras), atribuía a Wilde extrañas costumbres, de las que algunos más querían enojarse que reír, y otros ni enojarse; por otra parte, se pretendía que esas costumbres las ocultaba poco, por el contrario, a menudo alardeaba de ellas, decían algunos: valerosamente; otros: con cinismo; otros: con afectación. Yo escuchaba, sumamente sorprendido, estos rumores. Desde que trataba a Wilde, no tenía nada que pudiera hacerme sospechar de él. – Pero ya, por prudencia, muchos de los viejos amigos lo abandonaban. Aun no lo desconocían francamente, pero ya evitaban verse con él.

y otros ni enojarse; por otra parte, se pretendía que esas costumbres las ocultaba poco, por el contrario, a menudo alardeaba de ellas, decían algunos: valerosamente; otros: con cinismo; otros: con afectación. Yo escuchaba, sumamente sorprendido, estos rumores. Desde que trataba a Wilde, no tenía nada que pudiera hacerme sospechar de él. – Pero ya, por prudencia, muchos de los viejos amigos lo abandonaban. Aun no lo desconocían francamente, pero ya evitaban verse con él.

Una extraordinaria casualidad otra vez nos juntó en el camino. En enero de 1895. Viajaba yo; espoleado por el mal humor, y más en busca de soledad que de la novedad de los lugares. Tiempo feo; de Argelia me había huido a Blidah, que iba a dejar para pasarme a Biskra. Cuando ya me iba del hotel, por curiosidad ociosa, me fijé en la pizarra en que se inscribirían los nombres de los pasajeros. ¿Qué veo? – A la par del mío, el nombre impresionante, el de Wilde… He dicho que estaba sediento de soledad: con la esponja borré mi nombre.

No había llegado a la estación, y ya estaba convencido de que algo de cobardía entrañaba aquel acto; enseguida, volviendo sobre mis pasos, hice que me devolvieran mi maleta, y de nuevo escribí mi nombre en la pizarra.

Hacía tres años que no lo había visto (pues no creo que fuera volverlo a ver la entrevista breve que con él tuve en Florencia, un año antes); ciertamente Wilde había cambiado. Eran menos blandas sus miradas, la risa algo ronca, y algo arrebatado en su alegría. A un tiempo parecía más seguro de agradar y menos deseoso de tener éxito; animoso, firme, engrandecido. Es curioso, ya no hablaba por apólogos; en los días que con él me detuve, no pude sacarle el más mínimo cuento.

Me sorprendió desde luego hallármelo en Argelia.

Me sorprendió desde luego hallármelo en Argelia.

– “¡Oh! me dijo, es que ahora huyo de la obra artística. No quiero adorar más que el sol… Se ha fijado cómo el sol detesta el pensamiento; lo rechaza siempre, y hace que se refugie en la sombra. Vivía al principio en Egipto; el sol ha conquistado Egipto. Mucho tiempo vivió en Grecia; el sol ha conquistado la Grecia; después la Italia, luego la Francia. Ahora el pensamiento se halla repelido a Noruega y a Rusia, que no son tierras solares. El sol tiene celos de la obra de arte”.

Adorar el sol, ¡ah! era adorar la vida. La adoración lírica de Wilde se tornaba salvaje y terrible. Una fatalidad lo arrastraba; de ella no podía ni quería sustraerse. Parecía dedicar toda su atención, su virtud, a exagerar su destino y a exasperarse a sí propio. Iba al placer como se va al deber. – “En mí, decía, el deber es divertirme terriblemente”. Más tarde, Nietzsche me sorprendió menos, porque ya le había oído decir a Wilde: – “¡No hay ventura! Sobre todo ventura. ¡El placer! Es necesario querer siempre el más trágico…”

Caminaba por las calles de Argelia, precedido, escoltado, seguido de una extraordinaria banda de pécoras; conversaba con cada cual; a todos los miraba regocijado y les tiraba plata al azar.

– “Espero, me decía, haber desmoralizado bastante esta ciudad”.

Recordé el dicho de Flaubert, que respondía cuando se le preguntaba a qué suerte de fama aspiraba más:

– “A la de desmoralizador”.

Estas cosas me tenían muy sorprendido, admirado y temeroso. Conocía su situación vacilante, las hostilidades, los ataques y aquella sombría inquietud que ocultaba bajo un insolente regocijo (4). Hablaba de regresar a Londres; el marqués de Q… lo insultaba, lo llamaba, lo acusaba de huir.

– “Pero si Ud. vuelve allá ¿qué irá a suceder? le preguntaba. ¿Sabe lo que peligra?

– Es necesario no saberlo jamás… Son extraordinarios, mis amigos; me aconsejan prudencia. ¡La prudencia! ¿Pero puedo yo tenerla? Sería volver atrás. Es necesario que yo vaya tan lejos como sea posible… No puedo ir más lejos… Es necesario que algo ocurra… alguna otra cosa…”

Al día siguiente Wilde se embarcó. Lo demás, se sabe. Esa “alguna otra cosa” fue la hard labour (5).

Notas:

(1). Escrito en diciembre de 1901.

(2). Por lo extraordinaria, es excelente la redacción que él más tarde le dio a este cuento.

(3). Una vez que Villiers de L’Isle-Adam lo ha puesto en descubierto, todos saben ¡ay! el «gran secreto de la Iglesia»: No hay Purgatorio.

(4). En una de las últimas tardes en Argelia, Wilde parecía haberse propuesto no hablar nada en serio. Al fin me fastidié un poco de sus excesivamente espirituales paradojas:

– Podía Ud. hablar algo más que bromas, – comencé; – me habla esta tarde como si fuera el vulgo. Debiera Ud. hablar al vulgo como sabe hablar a sus amigos. ¿Por qué no son mejores sus piezas? Lo mejor que hay en Ud., lo habla; ¿por qué no lo escribe?

– ¡Oh! – clamó al punto, – pero mis piezas de ningún modo son buenas! y no me importan del todo… Pero si Ud. supiera cómo divierten!... Casi todas han resultado de una apuesta. Dorian Gray también; lo escribí en algunos días, porque uno de mis amigos pretendía que yo jamás podría escribir una novela. ¡Eso de escribir me fastidia tanto! – Luego, inclinándose de repente hacia mí: – ¿Quiere usted conocer el gran drama de mi vida? Es este: yo he puesto mi genio en mi vida; en mis obras no he puesto más que el talento.

Lo que era muy cierto. Lo mejor de sus escritos no es más que un pálido reflejo de su brillante conversación. Quienes le han oído hablar juzgan engañoso leerlo. Dorian Gray, por supuesto, era una admirable narración, cuán superior a la Peau de chagrin, ¡cuánto más significativa! Pero ¡ay! escrita, ¡qué obra maestra de arte fallida! En los más encantadores de sus cuentos se mezcla excesiva literatura; por graciosos que sean, en ellos se siente mucho el aderezo; la preciosidad, la pureza extremada de lenguaje oscurecen en ellos la belleza de la primera intención; en ellos se sienten, no se pueden dejar de sentir, los tres primeros momentos de su génesis; la idea primera es muy bonita, sencilla, profunda y de resonancia segura; una especie de necesidad latente en ellos conserva fijamente las partes; pero luego la habilidad se detiene; el desarrollo de las partes se hace de manera facticia; no se arreglan bien; y luego, cuando Wilde trabaja sus frases, se ocupa en darles valor mediante un recargo prodigioso de sutilezas, de invenciones menudas, graciosas y extravagantes en donde la emoción se suspende de modo que lo halagüeño de la superficie hace perder de vista y de espíritu la profunda emoción central.

(5). En estas últimas conversaciones que refiero, no he inventado nada, no he arreglado nada. Las palabras de Wilde están presentes en mi espíritu, iba a decir en mis oídos. No quiero decir que Wilde viera claramente alzarse la cárcel delante de él, pero afirmo que el golpe teatral que sorprendió y trastornó a Londres, convirtiendo de repende a Oscar Wilde de acusador en acusado, no le causó, hablando en propiedad, sorpresa. Los diarios, que en él tan solo querían ver un bufón, a su gusto han desnaturalizado el aspecto de su defensa, hasta desproverla de sentido. Más adelante, tal vez, será posible sacar ese espantoso proceso del fango abominable que lo cubre.

Repertorio Americano, Año III, núm. 577. Vol. XXIV. 12 de marzo de 1932, pp. 129-31.

Hemos respetado la ortografía del original.

El texto de Gide continúa en el número siguiente de Repertorio americano y, si podemos transcribirlo a tiempo para la próxima entrega de La Habana Elegante, lo reproduciremos.