Cumpleaños de un esteta

Alejandro Luque

Mi historia con Edmundo Desnoes podría resumirse como una sucesión de asombros. El primero me lo deparó la consabida película de Gutiérrez Alea; el segundo, el hallazgo y lectura de un descojonado – Borges habría dicho fatigado – ejemplar de Memorias del subdesarrollo en un tenderete de la habanera Plaza de Armas, que cierto avispado vendedor, sin duda olfateando mi interés, me despachó a un precio inmoral. El tercer asombro fue descubrir que su autor estaba vivo y en activo, pues mi imaginación ya le había adjudicado uno de esos panteones reservados a los clásicos, ajeno al tiempo y a las modas. El cuarto, del que aún no me he repuesto, es que Desnoes me correspondiera, y va para cinco años, con su franca y desinteresada amistad.

A Edmundo le gusta distinguir entre escritores por exceso y escritores por defecto. Los primeros son los que escriben con toda la vida que les sobra; los segundos, entre los que se cuenta, trabajan para encontrar lo que les falta. Ignoro la suerte que habría corrido si su obra hubiera sido más extensa, pero ya Rulfo demostró que no importa tanto el gasto de tinta como saber callar a tiempo. Desnoes, bartleby a su manera, es autor de algunos de los silencios más bellos de la literatura hispana contemporánea.

A Edmundo le gusta distinguir entre escritores por exceso y escritores por defecto. Los primeros son los que escriben con toda la vida que les sobra; los segundos, entre los que se cuenta, trabajan para encontrar lo que les falta. Ignoro la suerte que habría corrido si su obra hubiera sido más extensa, pero ya Rulfo demostró que no importa tanto el gasto de tinta como saber callar a tiempo. Desnoes, bartleby a su manera, es autor de algunos de los silencios más bellos de la literatura hispana contemporánea.

Nuestro autor ha confiado su posteridad a dos novelas complementarias. Una condensa el espíritu de las postrimerías del siglo XX, otra refleja el pasmo en los albores del XXI. Una desvela las claves del subdesarrollo desde el prisma de un pequeñoburgués escéptico; la otra, las miserias del desarrollo vistas por un desarraigado. Ambas, construidas sobre un intrincado andamiaje de memoria y ficción, de experiencia y deseo, son la síntesis del tiempo portentoso y cruel que nos ha tocado vivir.

Cuando, tras un protocolario intercambio de correos electrónicos, nos propinamos nuestro primer abrazo en una sofocante noche sevillana de 2006, yo sentía la certeza de una amistad más antigua, ésa que empieza siendo gratitud. Quiero creer que él, por su parte, se sintió Mallarmé por un día, reconociendo por fin a su solitario pero fiel lector escondido en una aldea de Francia. Me cuesta recordar de qué hablamos: de Machado, sin duda. Puede que también de Valdés Leal y Mañara, de ese barroco que en Sevilla es una panoplia y un acto de fe: “Prefiero la transparencia de San Juan de la Cruz y la crudeza del Lazarillo a los afilados diamantes de Quevedo y las perlas resbalosas de Góngora”, me dijo a propósito. “Pero confieso que no puedo vivir sin la embriaguez de Quevedo y Lezama Lima. Aunque me hunda en las dolorosas delicias del subdesarrollo”.

Resulta llamativo que Desnoes, que es ante todo un novelista, un narrador –y narrador seco, por emplear la distinción de Gesualdo Bufalino entre escritores secos y húmedos– tenga siempre en los labios citas de poetas. Y entre ellos siempre está Martí. En ese viaje quise que él y su esposa, Felicia, conocieran, siquiera por un día, la ciudad Cádiz, mi patria chica, que presume de espejo de La Habana. Tuvimos tiempo de peregrinar hasta el busto del prócer que mira a la Bahía desde la Alameda, y que más de una vez ha tenido que ser rescatado de las aguas, no por causa de ningún boicot ideológico, sino del simple y ágrafo gamberrismo.

Nos reencontramos a la sombra de otro Martí de bronce, que yo sepa la única figura ecuestre del mundo congelada en el momento de recibir la bala y caer de su montura, ubicada en las inmediaciones de Central Park. En Nueva York saboreamos, como le gusta al protagonista de Memorias del desarrollo, quesos aromáticos y vino tinto añejo, en el mismo elegante apartamento de Riverside Drive que años atrás compartieran Gary Oldman y Uma Thurman. Visitamos una buena exposición en el coqueto Museo de Brooklyn y asistimos a una grata lectura de Tobias Wolff.

en el coqueto Museo de Brooklyn y asistimos a una grata lectura de Tobias Wolff.

“La buena vida es cara. Hay otra más barata, pero ésa no es vida”, suele decir Edmundo con una sonrisa, recordando un dicho de los tiempos prerrevolucionarios. Allí comprendí que no hablaba sólo de la opulencia primermundista: Desnoes, como sus alter ego literarios, es un esteta. Sin despreciar la carga social, antropológica o filosófica de sus libros, sus mejores reflexiones son de índole estética. Sergio se queda en La Habana para asistir a la obra de arte que promete ser la revolución, el pintor Edmundo se aísla en los montes de Caskill y se rodea de óleos y palabras. Sólo a la Belleza le debe Desnoes lealtad y obediencia. Fuera de ella hay otra vida, grosera y vulgar, pero no es vida.

En la ciudad de los rascacielos comprobé también hasta qué punto ha vivido Desnoes con un pie en La Habana y otro en Manhattan. Ése ha sido su lujo y su drama, empadronarse en una ciudad llena de puentes y pasarse la vida en mitad de uno, imaginario, tendido sobre la Corriente del Golfo. En Cuba, donde conoció el prestigio y la celebridad, el abrazo de oso de la revolución lo asfixió; en Estados Unidos, en cambio, nadie se tomará la molestia de censurarle: allí el mercado, sencillamente, te absorbe y te hace invisible por mera acumulación. No conozco una vacuna contra la vanidad como pasar una semana en Nueva York. Y, al mismo tiempo, es una ciudad hospitalaria, que por un módico precio despliega ante tus ojos el espejismo de la libertad y del mundo inagotable a tu alcance. “En Nueva York”, me escribiría, “me puedo perder y a veces me encuentro. En otros lugares uno suele acabar sintiéndose que domina los espacios, aquí la ciudad es un universo que siempre me sobrepasa”.

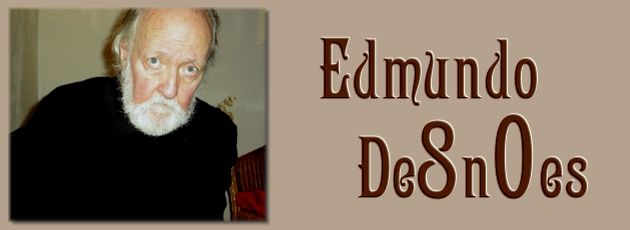

Desnoes, sí, pasa por un perfecto newyorker, y nadie que lo vea bajar en invierno por la calle Broadway, con su figura alta y flaca, su barba nevada, sus ojos saltones y azules, su gorro y su bufanda creería que ese señor es oriundo del trópico húmedo y ardiente. Pero Cuba es su tronco original. “Los que se quedaron en la isla son las raíces, raíces que se hunden en la tierra, a veces en el fango, en la oscuridad, pero protegidos por la tierra, arraigados; nosotros, los cubanos de la diáspora, somos las ramas, las hojas, sometidos a las vicisitudes de la intemperie, sacudidos por el viento, bañados por la lluvia y enfriados por la nieve. Pero todos somos parte del mismo árbol”. En la poda de las ramas muertas y en la victoria sobre la carcoma encomienda Desnoes la supervivencia de esa metafórica ceiba.

Un esteta siempre genera desconfianza, pero nada hay tan sospechoso como un esteta que no se afilie a ningún bando.  Ese individualismo, imperdonable signo de tibieza para muchos, le ha granjeado a Desnoes prestigiosos detractores: Heberto Padilla, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante. Para mí son rostros de una misma herida, variantes de un brutal desgarro cuyas complejidades sólo alcanzo a columbrar. Nunca osaría juzgarlos, pero sí defiendo el derecho del esteta Edmundo a poner sus propios límites en el discurso crítico. “Yo no quería abrazar un dogmatismo de signo negativo, no tenía intención de viajar a la cara oculta de la luna”, me contó recordando su rechazo a unirse a la contrarevolución en el exilio. “La Revolución cubana ha sido para mí la experiencia de la Belleza: la intensidad del amor, la pasión y el dolor de la desilusión. Y ni lo puedo ni lo quiero negar. No podemos escamotear la experiencia sin perder la identidad. La identidad se vive, no se construye”.

Ese individualismo, imperdonable signo de tibieza para muchos, le ha granjeado a Desnoes prestigiosos detractores: Heberto Padilla, Reinaldo Arenas, Cabrera Infante. Para mí son rostros de una misma herida, variantes de un brutal desgarro cuyas complejidades sólo alcanzo a columbrar. Nunca osaría juzgarlos, pero sí defiendo el derecho del esteta Edmundo a poner sus propios límites en el discurso crítico. “Yo no quería abrazar un dogmatismo de signo negativo, no tenía intención de viajar a la cara oculta de la luna”, me contó recordando su rechazo a unirse a la contrarevolución en el exilio. “La Revolución cubana ha sido para mí la experiencia de la Belleza: la intensidad del amor, la pasión y el dolor de la desilusión. Y ni lo puedo ni lo quiero negar. No podemos escamotear la experiencia sin perder la identidad. La identidad se vive, no se construye”.

El hijo pródigo visitó de nuevo La Habana hace unos años. Recuerdo que su frase “hay un placer melancólico en contemplar y vivir entre ruinas” indignó a un muy querido amigo mío, furibundo anticastrista. No entendió que Desnoes expresaba el modo en que la ciudad había envejecido con él, se había degradado al tiempo que su propio cuerpo experimentaba los estragos de la edad, como una extraña deferencia. No estaba haciendo una sádica apología de la miseria, sino estableciendo ese paralelismo que ya prefiguró Quevedo: ¡Miré los muros de la patria mía...!

También el protagonista de Memorias del desarrollo proyecta pintar una serie de desnudos famosos corrompidos por el tiempo. “Era parte de mi desesperada intención de rescatar la belleza, el triunfo de la vejez”. Ahora en Cuba las únicas columnas enhiestas y los únicos tabiques firmes eran ahora los sostenidos por los dólares del turismo, como en el Ancien Régime. Los derrumbes de La Habana son los saldos de una quimera, los despojos de un sueño arrogante y quijotesco, de una malograda genialidad que el esteta Desnoes admira y maldice: “Fidel ocupó demasiado espacio, ha metido la mano en demasiadas cosas”, me comentó en otra de nuestras entrevistas. “No ha dejado espacio a los demás, y los demás también tienen derecho a cometer errores. A soñar. Fidel soñó con la vida de los cubanos. Pero nadie tiene derecho a soñar en mi nombre”. Ni a abolir los sueños, añadiría yo.

Hemos intentado vernos en otras ocasiones, sin éxito de momento. Él viajó a Río de Janeiro y Berlín sin que yo pudiera seguirle; luego nos citamos en París y en Amsterdam, pero la suerte falló. Así es el vínculo entre escritores y lectores: algo parecido al baile de las moscas sobre el tapete, un abrazo supeditado al caprichoso azar. Pero hay escritores que uno siempre lleva consigo. Y me también consuela encontrármelo aquí, en este rincón del ciberespacio, en esta Habana virtual de columnas pixeladas, con su mar de silicio saltando sobre el malecón, para poder felicitarle por sus 80 años y sobre todo decirle: gracias por todo.