Justo Sierra

(De un libro en preparación)

A Jesús E. Valenzuela

Luis G. Urbina

Tarde por tarde, al obscurecer, pasaba yo por allí, y muchas veces, ocultando mi admirativa curiosidad y con la apariencia de un transeúnte distraído e indiferente, deteníame junto al poste del teléfono, a la orilla de la banqueta, para arrojar de vez en cuando miradas escudriñadoras al interior de la Botica, y sorprender fragmentos de conversación, frases sueltas, palabras aisladas, que yo solía unir a otras de mi cosecha, hasta formar periodos, y, en rápida deducción, darme cuenta de todo lo que en aquel lugar se trataba y era objeto de quietas discusiones o de acaloradas disputas.

Tarde por tarde, al obscurecer, pasaba yo por allí, y muchas veces, ocultando mi admirativa curiosidad y con la apariencia de un transeúnte distraído e indiferente, deteníame junto al poste del teléfono, a la orilla de la banqueta, para arrojar de vez en cuando miradas escudriñadoras al interior de la Botica, y sorprender fragmentos de conversación, frases sueltas, palabras aisladas, que yo solía unir a otras de mi cosecha, hasta formar periodos, y, en rápida deducción, darme cuenta de todo lo que en aquel lugar se trataba y era objeto de quietas discusiones o de acaloradas disputas.

México se pone muy animado en esta hora crepuscular. Los carruajes que vuelven en procesión de la Reforma; los empleados que salen de sus oficinas, los elegantes que bulevardean, hermosas damas que lucen su arrogancia, buenos burgueses que acaban de salir de la oscuridad de un escritorio, forman una muchedumbre que va y viene, por las calles principales, en todas direcciones; que se desgrana, sobre las rebosantes aceras, en grupos tumultuosos, en pelotones desordenados; de los cuales algunos apresuran el paso, caminan otros tranquilamente, o bien tal cual paseante aislado va deteniéndose ante el cuadro de luz de los escaparates de las tiendas. En esta hora se mezclan y confunden el ruido y el movimiento: el rodar de los coches, cuyo mariposeo de ejes pasa en vértigo loco ante la mirada; el choque seco de los cascos de los caballos sobre las piedras del pavimento; la vocería incesante de los pilluelos vendedores de periódicos, y, como acompañamiento que se acerca y aleja, el rumor sordo y monótono de distintas charlas en que se perciben voces aflautadas y chillantes, roncos silbeos, risas de oro de mujer, gritos de ave de niño, y aquí y allá, rápido hervor de carcajadas, escalas descendentes de tos, las notas agudas de las trompetillas del tranvía y el rechinar de algún carro que cruza perezosamente, crujiendo y cargado de mercancías.

Pero toda esta singular sinfonía, toda esta agitación caleidoscópica, no eran parte a distraerme de mi preocupación favorita a tal hora y en tales momentos. Yo estaba allí en delicioso acecho, desdeñando cuanto me rodeaba, y sólo atento a lo que acontecía dentro de aquellas dos puertas que se abrían en la fachada azul y sobre las cuales, al reflejo de la amarilla mariposa del gas recién encendido, podía leerse en gruesos caracteres blancos: Botica francesa. Mis miradas hacia este lugar eran furtivas, de avergonzada rapidez, de apocamiento infantil; pero abarcaban bien el conjunto: en el fondo, al fulgor clorótico de un haz de quinqués colgantes, se destacaban fuertemente, puestas en hileras horizontales, las masas blancas de los frascos con sus inscripciones doradas; en el centro del armazón, un poco más arriba de la redonda muestra de un reloj, brillaba el marco de un cuadro, en cuya negra tonalidad solamente alcanzaba yo a distinguir, en primer término, el hábito de un monje arrodillado y la túnica ocre de un ángel en pie y con las alas extendidas. Abajo, sobre la mesa-laboratorio, abrían su cruz unas pequeñas balanzas, erguían su empapelado cuello algunas botellas, y a uno y otro lado, dos grandes vasos de cristal, llenos de una agua transparente, verde y luminosa, como las fantasías submarinas, manchaban la obscura madera de la cubierta del mostrador, con una cinta feérica.

Allí estaban: quiénes sentados en las bancas laterales, quiénes apoyados en el mostrador, quiénes paseando a lo largo de él, quiénes, en fin, en pie sobre los umbrales. ¡Qué bien que recuerdo a Peredito, al buen Peredito, corriendo de aquí para allá, siempre hablando, siempre moviéndose, con su expresión mímica, un poco exagerada, y su peculiar y continuo alzar de hombros como si le escociese o picase algo por la espalda! Era incansable el cuerpo de Peredito; cuerpo flacucho, erguido, muy bajo, aprisionado en un terno incoloro, y que ya en los últimos años cargaba a duras penas y con visibles esfuerzos, el vientre hidrópico; pero ¡qué brazos aquellos tan agitadores, tan pronto puestos en alto, como abatidos; ora tensos, en ademanes trágicos, ora doblados en cómicas posturas! ¡qué manos tan locas, de dedos ágiles, que se cerraban en puño y hendían el aire imitando el golpe violento, la lucha desesperada, que se abrían en palma fingiendo la súplica, que se juntaban implorando perdones; manos tristemente lacias, alegremente inquietas, ya crispadas por la cólera, ya suavizadas para la caricia, fieles ayudantes de un cerebro en ebullición, y de una palabra que corría empujando las voces para que salieran de prisa! Pero sobre todo ¡qué cara la de Peredito! Alargada, un poquillo huesosa, de color de bilis, con entonaciones ligeramente negras en los pómulos; de abultada y recta nariz, sobre la cual galopaban los arillos de acero de los espejuelos, tras cuyos cristales fulguraban las pupilas de unos ojos pequeños, empapados en maliciosa viveza; boca irónica de labios delgados; bigotillo cano; frente amplia. Y aquel rostro gesticulaba perpetuamente; era el fiel heraldo de la idea; máscara risueña o dolorida, mudable a cada momento, burlona casi siempre, y casi siempre con expresiones de gracioso comediante. Él, Peredito, era el entretenedor general, el chispeante narrador, el regocijado cuentista. A su alrededor, formábase animado corro, del que salían mal contenidas risas y exclamaciones vivaces y enérgicas.

Cada vez que sobre la vía pública, firme en mi puesto, echaba una ojeada a la Botica, enardecida mi curiosidad por alguna frase picante o algún nombre literario pronunciado en alta voz, miraba sin cansarme

frase picante o algún nombre literario pronunciado en alta voz, miraba sin cansarme  unos mismos personajes; en la penumbra, el tranquilo semblante de Alfredo Chavero, encuadrado en la negra barba, agitando con su tic nervioso las doradas varillas de los anteojos, sorbiendo con deliciosa fruición el rapé, que la mano avezada introducía en las ventanillas de la carnosa nariz, y ocultándose a veces, por un instante, en el rojo y amplio pañuelo de seda; la cabeza beduina de Julián Montiel, sacudiendo su romántica cabellera gris; el cerrado parasol blanco de Luis G. Ortiz, movido aristocráticamente por su dueño que solía verle con aire de fastidio; el largo é imperturbable busto de García Cubas, de Cubetillas como le llamaba el Doctor Peredo; la satisfecha curva abdominal de Melesio Morales.

unos mismos personajes; en la penumbra, el tranquilo semblante de Alfredo Chavero, encuadrado en la negra barba, agitando con su tic nervioso las doradas varillas de los anteojos, sorbiendo con deliciosa fruición el rapé, que la mano avezada introducía en las ventanillas de la carnosa nariz, y ocultándose a veces, por un instante, en el rojo y amplio pañuelo de seda; la cabeza beduina de Julián Montiel, sacudiendo su romántica cabellera gris; el cerrado parasol blanco de Luis G. Ortiz, movido aristocráticamente por su dueño que solía verle con aire de fastidio; el largo é imperturbable busto de García Cubas, de Cubetillas como le llamaba el Doctor Peredo; la satisfecha curva abdominal de Melesio Morales.

Y yo, soñador entonces de dieciséis años, que leía a Víctor Hugo y entonaba endechas a la luna, sentía en presencia de tales personalidades un extraño atolondramiento; asaltábanme furiosos deseos de presentármeles, de decirles que yo también escribía versos, de hombrearme con ellos; y departir amigablemente como con viejos camaradas.

¡Debía de ser tan hermoso, tan bueno, tan instructivo lo que decían!

Había leído en El Renacimiento artículos críticos de Peredo; había escuchado dramas de Chavero, me sabía de memoria algunos sonetos de Ortiz, de modo que mis aficiones literarias me llevaban a aquel lugar tarde por tarde. Era una cita que me daba yo a mí mismo y a la que no faltaba sino muy rara vez.

Héme, pues, cerca de los admirados, invisible para ellos, pero comprendiéndoles, mirándoles, cazando furtivamente palabras suyas, sorprendiendo en cada uno las distintas impresiones e ideas.

Y allí le vi no por primera vez, puesto que ya en diversas ocasiones me le había encontrado en la calle, en el teatro, en los corredores y pasillos de la Escuela Preparatoria, en la entrada del Congreso; pero sí le vi a mis anchas, con mayor atención, sin temor de que mis imprudentes y tenaces miradas pudieran ofenderle, seguro de que mi curiosidad pasaría inadvertida para todos.

corredores y pasillos de la Escuela Preparatoria, en la entrada del Congreso; pero sí le vi a mis anchas, con mayor atención, sin temor de que mis imprudentes y tenaces miradas pudieran ofenderle, seguro de que mi curiosidad pasaría inadvertida para todos.

Aquel era Justo Sierra: es decir, aquellas eran las estrofas que yo recitaba con frecuencia, y que tomaban cuerpo, y, hechas hombre, se me presentaban frente a frente.

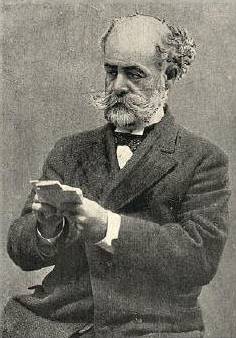

Grande, robusto, atlético; con carnes mal contenidas dentro de la ajustada ropa; en los brazos y piernas músculos que visiblemente protestaban de su estrecho encierro; cuerpo sin ángulos, todo él formado de curvas que entraban o salían con armónica desenvoltura: y por coronamiento, una soberbia testa, de dimensiones extraordinarias, amplificada, sobria de líneas, escultural, de escasos cabellos  emblanquecidos, a los lados de las sienes. Cuerpos como ese los había visto ya en grabado y copias de pinturas flamencas, y bustos así, recordaba también haberlos visto en mármol; cabezas de dioses helénicos, de héroes griegos, de emperadores romanos. El rostro era olímpico: amplia, serena frente, de larga bóveda como una cúpula del Renacimiento: frente cargada de meditaciones que traía a la memoria la frase del poeta: mucha frente en un rostro es como mucho cielo en un horizonte; no grandes los ojos, hundidos, fulgurantes entre la sombra y bajo el perpetuo ceño de las cejas; anchas las mejillas, corta la nariz, algo socrática; bigote y perilla ralos y encanecidos, en rededor de la boca desdeñosa, de labios finos, con el inferior un poco saliente.

emblanquecidos, a los lados de las sienes. Cuerpos como ese los había visto ya en grabado y copias de pinturas flamencas, y bustos así, recordaba también haberlos visto en mármol; cabezas de dioses helénicos, de héroes griegos, de emperadores romanos. El rostro era olímpico: amplia, serena frente, de larga bóveda como una cúpula del Renacimiento: frente cargada de meditaciones que traía a la memoria la frase del poeta: mucha frente en un rostro es como mucho cielo en un horizonte; no grandes los ojos, hundidos, fulgurantes entre la sombra y bajo el perpetuo ceño de las cejas; anchas las mejillas, corta la nariz, algo socrática; bigote y perilla ralos y encanecidos, en rededor de la boca desdeñosa, de labios finos, con el inferior un poco saliente.

Visto de improviso, este hércules obeso me intimidaba un tanto; la estatura casi descomunal entre nosotros, las proporciones inusitadas, el desarrollo estupendo, la sangre, la vida y la salud que se desbordaban de aquel organismo, causábanme una temerosa admiración, a mí, que apenas levantaba del suelo unos cuantos codos y que tenía la palidez exangüe y el aspecto enfermizo del anémico.

Mas fijándome bien, contemplando aquellas miradas limpias, frescas, acariciadoras, con su brizna de simpática ironía; escuchando aquella voz timbrada en el registro bajo de sonoridades de bronce, de matices ricos de color, de tonos harmoniosos y suaves; mirando aquellos ademanes tan francos, tan sinceros, tan inteligentes, sorprendiendo súbitas radiaciones de pensamiento sobre aquella cabeza, me convencía de que ahí dentro palpitaban las Playeras, las nostálgicas del mar, cantaban las estrofas a Colón con ruido de grillos y tumbos de ola; flotaba la terrible visión, el magnífico sueño del vidente, el Dios entrevisto en las nebulosidades intersiderales; ahí estaba el poeta que en un instante de sobrenatural inspiración había oído cantar a las estrellas, y en un rapto de melancólica ternura le había dicho a la amada:

De mi alma haré una gota de rocío

para regar con ella tu corola.

Cuando él hablaba, yo, desde mi escondite, poníame a atisbar con religiosa atención; olvidábame de las muecas de Peredito, del tic nervioso de Chavero, del parasol de Ortiz, de la cabellera de Montiel, y sólo veía a aquel hombre grande —más tarde había de ver al grande hombre—de quien recitaba tantos versos extraños; algunos ininteligibles entonces para mí, vigorosos, forjados a yunque, plenos de imágenes nuevas, atrevidas y confusas, con incrustaciones de metáforas violentas; pero palpitantes de ideas esbozadas de emociones sentidas, de savia virgen y fecunda; poesía que cruzaba el pensamiento armada de garras y de alas como las águilas, y que se levantaba sobre la montaña de la vulgaridad hasta perderse en el ambiente azul del ensueño.

Luego……… era preciso que me fuese, y me iba en efecto, rumbo a mi pocilga, un poco triste, pero más estimulado, con más esperanzas de poder algún día ser de la reunión, estrechar la mano de todos, y sentarme cerca de Justo Sierra para verle y oírle sin mortificaciones ni disgustos.

* * *

Dos años después—una noche—fui presentado en la Botica por Juan Peza. Los literatos allí reunidos me recibieron cordialmente. Había yo dado principio a lo que con cierto énfasis llamaba carrera literaria. Peza me acababa de recibir ton los brazos abiertos, y semana a semana su periódico El Lunes, publicaba una sarta de versos míos. Peredito me felicitó, y con fraternal dulzura dióme consejos; Alfredo Chavero, sonriendo me tendió la mano; Luiz Ortiz me miró con un aire protector, entre indolente y distraído; Julián Montiel me golpeó el hombro con su mano franca; García Cubas, con exquisita educación, se puso a mis órdenes; sólo Justo Sierra, con burlona indiferencia y con una intención que no alcancé a penetrar sino mucho tiempo más tarde, exclamó con un acento de amargo sarcasmo:

brazos abiertos, y semana a semana su periódico El Lunes, publicaba una sarta de versos míos. Peredito me felicitó, y con fraternal dulzura dióme consejos; Alfredo Chavero, sonriendo me tendió la mano; Luiz Ortiz me miró con un aire protector, entre indolente y distraído; Julián Montiel me golpeó el hombro con su mano franca; García Cubas, con exquisita educación, se puso a mis órdenes; sólo Justo Sierra, con burlona indiferencia y con una intención que no alcancé a penetrar sino mucho tiempo más tarde, exclamó con un acento de amargo sarcasmo:

—¡Hola, joven! ¿Hace usted versos? Mal oficio…… mal oficio.

Y no volvió a acordarse de mí.

Este frío recibimiento me dolió mucho, me dolió como una herida hecha por una mano amiga; me desconsoló inmensamente, porque de la propia manera me habían hablado mis profesores, el jefe de mi oficina, mis parientes, mis conocidos. El reproche era universal y se me venía encima.

—Mal oficio….. mal oficio……

¡Y yo que esperaba encontrar refugio en Justo Sierra!

Por dos o tres semanas huí de la rima, me esquivé del sueño; la dije a la imaginación: no estoy en casa; no volví a abrir las «Orientales» de Hugo, ni pasé las noches con el pálido Musset.

Y transcurrieron los días, y yo, poco a poco, como quien se acostumbra a la obscuridad y empieza a ver surgir en ella los objetos claros y distintos, la maravillosa aparición de las líneas, comencé a descubrir el sentido del reproche. Era una queja íntima, dicha tal vez a la ventura, un dolor que se escapaba escondido en una ironía; un puñado de recuerdos juveniles que asaltaban al poeta; una gota de hiel envuelta en risa.

Mal oficio! Es verdad; me acordé de las críticas venenosas; de las burlas cruentas; del camino recorrido en la frágil barca, a toda vela, sobre el mar de la vida, lleno de perfidias y de escollos, sacudiendo un manojo de estrofas:— «Eh! miradlas; vuelan alto; tienen rico plumaje, cantan el Amor, el Bien, la Belleza; abrieron las alas en mi espíritu y buscan almas en que anidar.»…… y ¡nada! apenas el pañuelo de una mujer que saluda a lo lejos, el grito de entusiasmo de un joven tripulante.... Pasan las naves empavesadas, con los pasajeros mudos e indiferentes. Mal oficio, es cierto; un pedazo de oro con gotas de sangre, llevado vergonzantemente entre las manos, ante una multitud desdeñosa que se encoje de hombros y vuelve la espalda a cada instante.

Tuvo razón Justo Sierra: hacer versos! Mal oficio! Muy mal oficio!

* * *

¿Cómo llegué sin esfuerzo, y de admiración en admiración, a buscarle, a comulgar con él, a ser suyo, enteramente suyo? No acertaría a explicarlo; fue una sugestión poderosa la que me embebió para siempre en ese gran espíritu; una fuerza desconocida la que me empujó hacia él y puso mi alma muchas veces de rodillas; un aletazo del genio, que me llevó allí casi sin conciencia ni voluntad. Hoy, registrando mi memoria me encuentro con que era necesario. No podía yo pasar así, sin descubrirme y detenerme por delante de esa personalidad intelectual y moral, fundida en el amplio molde que conforma a los buenos y los sabios. Miro para atrás, y le veo joven, robusto y sano de alma y cuerpo: erguido, fisonomía risueña, frente serena, largo y rizoso cabello, tal como ha quedado en el lápiz alegre de Villasana. Ya ama serenamente la libertad como Enjolrás y canta versos a los astros como Juan Prouvaire. Víctor Hugo es su dios. En él busca sus inspiraciones.

¿Cómo llegué sin esfuerzo, y de admiración en admiración, a buscarle, a comulgar con él, a ser suyo, enteramente suyo? No acertaría a explicarlo; fue una sugestión poderosa la que me embebió para siempre en ese gran espíritu; una fuerza desconocida la que me empujó hacia él y puso mi alma muchas veces de rodillas; un aletazo del genio, que me llevó allí casi sin conciencia ni voluntad. Hoy, registrando mi memoria me encuentro con que era necesario. No podía yo pasar así, sin descubrirme y detenerme por delante de esa personalidad intelectual y moral, fundida en el amplio molde que conforma a los buenos y los sabios. Miro para atrás, y le veo joven, robusto y sano de alma y cuerpo: erguido, fisonomía risueña, frente serena, largo y rizoso cabello, tal como ha quedado en el lápiz alegre de Villasana. Ya ama serenamente la libertad como Enjolrás y canta versos a los astros como Juan Prouvaire. Víctor Hugo es su dios. En él busca sus inspiraciones.

Y escribe con un desbordamiento de ideas, con un torrente de impresiones, con una fulguración de fantasía, que deslumbran a trechos y a trechos obscurecen un estilo precipitado que voltea y se disloca, para contener—¡con qué dificultad!—un semillero de pensamientos. La frase va incorrecta, hecha girones aquí y allá, pero eternamente persiguiendo a la formidable concepción para encerrarla en la forma. A veces no es muy fuerte la urna para contener los gases calentados. Suele la corriente azotar el cauce y salir de él con orgullosas rebeldías. Los primeros escritos de Justo Sierra son como las nebulosas, mundos en formación, gestaciones de nuevas vidas, indefinidos y difusos, pero denunciadores de sistemas harmónicos en una próxima e ineludible evolución.

pensamientos. La frase va incorrecta, hecha girones aquí y allá, pero eternamente persiguiendo a la formidable concepción para encerrarla en la forma. A veces no es muy fuerte la urna para contener los gases calentados. Suele la corriente azotar el cauce y salir de él con orgullosas rebeldías. Los primeros escritos de Justo Sierra son como las nebulosas, mundos en formación, gestaciones de nuevas vidas, indefinidos y difusos, pero denunciadores de sistemas harmónicos en una próxima e ineludible evolución.

De entre aquel enjambre de muchachos soñadores—Acuña, Flores, Cuenca—surge la pensativa cabeza de Justo Sierra, tan propia para ceñir laureles.

No puedo seguir, paso a paso, esta existencia; mas siempre que me he encontrado huellas suyas, he fijado mi atención: versos, artículos de periódico, bocetos de novela, estudios históricos, lucubraciones filosóficas. Ellos me han dicho: por ahí, por ahí, y he seguido el rastro sin perderme, complacido con resucitar por mí mismo, sin el auxilio de preguntas indiscretas, todo el pasado de un ser querido.

Figúrome en el comienzo de un período encantador, de estímulo, de lucha, de efervescencia juvenil; oigo el aplauso de un éxito brillante tras largos días de trabajo; luego en medio del ruido do la gloria, escucho un ¡ay! penetrante, desgarrador, angustiado, la caída de un cuerpo en una tumba; observo con rapidez de relámpago, con esfumaciones y vacíos de contorno, confusamente perfilada la escena de un drama sombrío; un último adiós fraternal que ya no puede percibir un cráneo roto; la mutilación violenta de una vida como un árbol que se desgaja; después, la soledad de una pena honda, el fatigoso bregar de una alma en el caos; la profunda reflexión sondeando los abismos del estudio; en seguida, tras esta lúgubre florescencia oculta por tantos años a la mirada investigadora del mundo, el maduro juicio, el método preciso, la vigilante observación, el análisis trascendente, la fantasía purificada y limpia, el severo anhelo de la verdad, menos alado, pero con mayor firmeza en sus vuelos; toda una vida que evoluciona y estalla al fin en prodigiosos frutos.

* * *

No lo olvido. Terminado el escándalo popular que acaudillaban los estudiantes—los eternos radicales—fue necesario que el profesor de Historia, el diputado que había expuesto en la tribuna sus ideales políticos, durante las irritadas sesiones de la Cámara, entrara a su clase y diese principio al curso. Los corredores de la Preparatoria estaban henchidos de escolares, casi todos niños, pero ya con la pasión política en fermento, ya con ese deseo de combate que estaba en la atmósfera y se respiraba como un miasma. La multitud estudiantil aguardaba silenciosa; aquella era una emboscada de colegio, una insubordinación a la disciplina, una risible e insignificante, pero a la vez injusta y dolorosa venganza! Justo Sierra entró seguido de sus fieles discípulos: un grito unánime, ruidoso, prolongado, con acompañamiento de silbidos, de imprecaciones de ira, y también de ademanes amenazadores, recibió al profesor de Historia. El numeroso ejército de chicos rabiosos no sabía lo que hacía; estaba impulsado por la contagiosa emoción de un momento de arrebato.

No lo olvido. Terminado el escándalo popular que acaudillaban los estudiantes—los eternos radicales—fue necesario que el profesor de Historia, el diputado que había expuesto en la tribuna sus ideales políticos, durante las irritadas sesiones de la Cámara, entrara a su clase y diese principio al curso. Los corredores de la Preparatoria estaban henchidos de escolares, casi todos niños, pero ya con la pasión política en fermento, ya con ese deseo de combate que estaba en la atmósfera y se respiraba como un miasma. La multitud estudiantil aguardaba silenciosa; aquella era una emboscada de colegio, una insubordinación a la disciplina, una risible e insignificante, pero a la vez injusta y dolorosa venganza! Justo Sierra entró seguido de sus fieles discípulos: un grito unánime, ruidoso, prolongado, con acompañamiento de silbidos, de imprecaciones de ira, y también de ademanes amenazadores, recibió al profesor de Historia. El numeroso ejército de chicos rabiosos no sabía lo que hacía; estaba impulsado por la contagiosa emoción de un momento de arrebato.

Justo Sierra pasó junto a mí, que contemplaba todo esto con mudo asombro, en una fila de flamantes jacobinos. ¿Qué vi en aquel semblante de desconsoladamente triste, de inmensamente aflictivo, de profundamente apesadumbrado? Vi la protesta del hombre bueno, del que amaba a todos aquellos rebeldes, del que se sentía odiado un instante por una generación alocada e ingrata, del que llevaba incólume en la conciencia la idea del deber cumplido. Pasó de prisa, pero no tanto que no alcanzara yo a sorprender lágrimas comprimidas en los ojos, y temblor de sollozos en los labios. Y aquel hombre que parecía caído, cuando se desvaneció la tempestad y los corazones de la generación nueva se volvieron a la luz, se alzó alto, muy alto, cada vez más alto, con la impetuosa potencia de su poderoso talento y de su bondad infinita. Ahora su figura atraviesa, blanca y radiante, sobre el tumulto de las almas jóvenes, como sobre un encrespado Tiberiades. Su palabra vibradora conmueve en todas partes, y es saludada con un aplauso, al que sigue un reverente silencio: el discurso de la cátedra, la oración tribunicia, la arenga popular, entusiasman y admiran a la juventud que pocos años antes lo recibió con gritos coléricos, y que hoy, al zarpazo del remordimiento, se agrupa alrededor suyo, como diciéndole:

—Padre, perdón; estamos arrepentidos.

* * *

Un salón extenso, cuadrado, todo él tapizado de estanterías donde se alzaban en múltiples y paralelas verticales, altos y bajos, claros y obscuros, los dorsos de los libros. Un retrato del viejo Hugo, colgado a poca altura, y, bajo el retrato, un hermoso bronce de la sublime Venus mutilada, en el entrepaño de los balcones; frente a ellos, un estrado de muebles verdes, sobre los cuales se distinguía un pequeño busto fotográfico—el ilustre padre del poeta,— y más arriba, sobre una repisa, como separados con veneración, cinco gruesos y rojos tomos: la obra entera del gran romántico francés. En la tabla de un estante, una fotografía de Castelar, con los garrapatos de una dedicatoria al calce; cerca, un pequeño Gambetta en bronce, y casi en el centro del salón, una gran mesa cubierta con paño verde, una mesa revuelta, llena de folletos, libros, papeles y periódicos, que apenas dejaban sitio a un tintero donde se erguía la cabeza en miniatura de un Dante.

Un salón extenso, cuadrado, todo él tapizado de estanterías donde se alzaban en múltiples y paralelas verticales, altos y bajos, claros y obscuros, los dorsos de los libros. Un retrato del viejo Hugo, colgado a poca altura, y, bajo el retrato, un hermoso bronce de la sublime Venus mutilada, en el entrepaño de los balcones; frente a ellos, un estrado de muebles verdes, sobre los cuales se distinguía un pequeño busto fotográfico—el ilustre padre del poeta,— y más arriba, sobre una repisa, como separados con veneración, cinco gruesos y rojos tomos: la obra entera del gran romántico francés. En la tabla de un estante, una fotografía de Castelar, con los garrapatos de una dedicatoria al calce; cerca, un pequeño Gambetta en bronce, y casi en el centro del salón, una gran mesa cubierta con paño verde, una mesa revuelta, llena de folletos, libros, papeles y periódicos, que apenas dejaban sitio a un tintero donde se erguía la cabeza en miniatura de un Dante.

Este era el sitio de meditación y de estudio para Justo Sierra. Muy claro se notaba por la página señalada, por el volumen entreabierto, por la nota puesta en un margen, por la cuartilla a medio escribir, la incesante labor de un cerebro jamás satisfecho, la batalla cotidiana de una vida sedienta de verdad y de belleza. Algunas veces, en este taller intelectual donde se forjaban tan hermosas armaduras para las ideas, Justo Sierra me leyó dos o tres de sus maravillas poéticas. Una tarde, sobre todo, me ha dejado una impresión de vaga y espiritual ternura. Entraba el sol, con insolencia primaveral por los balcones abiertos; desde donde yo estaba colocado se veía un gran pedazo de cielo profundo y sonriente, bajo el que asomaban las puntas de las copas de los árboles en el cercano paseo. Justo leía, cerca de mí, su Otoñal.

Este era el sitio de meditación y de estudio para Justo Sierra. Muy claro se notaba por la página señalada, por el volumen entreabierto, por la nota puesta en un margen, por la cuartilla a medio escribir, la incesante labor de un cerebro jamás satisfecho, la batalla cotidiana de una vida sedienta de verdad y de belleza. Algunas veces, en este taller intelectual donde se forjaban tan hermosas armaduras para las ideas, Justo Sierra me leyó dos o tres de sus maravillas poéticas. Una tarde, sobre todo, me ha dejado una impresión de vaga y espiritual ternura. Entraba el sol, con insolencia primaveral por los balcones abiertos; desde donde yo estaba colocado se veía un gran pedazo de cielo profundo y sonriente, bajo el que asomaban las puntas de las copas de los árboles en el cercano paseo. Justo leía, cerca de mí, su Otoñal.

«Es una de esas tardes que yo adoro»…… Yo meditaba arrullado por la celestial y pensadora música: me hallaba muy lejos, imaginándome las grandes teogonías primitivas. De improviso, suena con fuerza una vidriera del lejano gineceo; viene cantando una risa de niño cosas dulces y extrañas; se entreabre la puerta del estudio, y una linda cabecita rubia se asoma entre risueña y temerosa, preguntando con los grandes ojazos azules: papá, ¿puedo entrar?

El poeta deja de leer, alza el rostro que se le ilumina inefablemente y abre los brazos y las manos a la niña que llega corriendo, mariposeando su trajecito blanco por junto a las estanterías cargadas de libros, se acurruca en el regazo paternal, y pone la rosada mejilla, carnosa y blanda, para que le den un beso.

El poeta se inclina, cubre a su niña de caricias, y yo me quedo contemplando por largo tiempo, caído de la altura a que el pensador me había elevado, cómo sobre aquellas cabezas—la dorada y la emblanquecida unidas por un ósculo, ponen un nimbo diáfano y persistente los rayos del sol!

* * *

Cuando Justo Sierra conversa, nótase un fenómeno extraño que recuerda la teoría de Taine sobre las imágenes y las ideas. En efecto: Sierra con su extraordinario temperamento de colorista, no puede sujetarse a usar sólo las voces comunes y corrientes, de esas que el hombre moderno—según la expresión del crítico francés— coloca en un casillero etiquetado del cerebro, sin que en la tela interior, en la fantasía, se dibuje y coloree la forma a que corresponde la palabra. Justo sufre hasta la fiebre por arrancar la imagen, despertarla y arrojarla al exterior como un pedazo de su propia vida. De aquí esa aparente dificultad de expresión fuera de la cátedra, de la tribuna y del libro, cuando no está sobreexcitado por sus inspiraciones. Y siempre da con la nueva cifra, con el neologismo, con la combinación que precisa la idea y la exterioriza y le da existencia duradera. Su acento nos presenta una fantasmagoría de visionario; vemos cuanto él desea: ondear la luz, brillar la nieve, abrirse los horizontes. A veces la palabra tarda en llegar, y observamos en los ojos del narrador, inquietos y chispeantes, pasar un relampagueo de formas y matices, y cuando llega el fin, inhollada y virgen, no nos sorprende; ya esperábamos a esta reina oriental desconocida. En su plática íntima, en sus paliques, Justo Sierra se descubre desde luego un estilista delicioso, grave, en ocasiones, y rotundo, con períodos que arrastran manto y llevan tiara, como los emperadores asirios; en ocasiones escultor de frases ligeras y desnudas, como dianas perseguidoras; artista que levanta catedrales, lapidario que pule facetas en las piedras preciosas.

Cuando Justo Sierra conversa, nótase un fenómeno extraño que recuerda la teoría de Taine sobre las imágenes y las ideas. En efecto: Sierra con su extraordinario temperamento de colorista, no puede sujetarse a usar sólo las voces comunes y corrientes, de esas que el hombre moderno—según la expresión del crítico francés— coloca en un casillero etiquetado del cerebro, sin que en la tela interior, en la fantasía, se dibuje y coloree la forma a que corresponde la palabra. Justo sufre hasta la fiebre por arrancar la imagen, despertarla y arrojarla al exterior como un pedazo de su propia vida. De aquí esa aparente dificultad de expresión fuera de la cátedra, de la tribuna y del libro, cuando no está sobreexcitado por sus inspiraciones. Y siempre da con la nueva cifra, con el neologismo, con la combinación que precisa la idea y la exterioriza y le da existencia duradera. Su acento nos presenta una fantasmagoría de visionario; vemos cuanto él desea: ondear la luz, brillar la nieve, abrirse los horizontes. A veces la palabra tarda en llegar, y observamos en los ojos del narrador, inquietos y chispeantes, pasar un relampagueo de formas y matices, y cuando llega el fin, inhollada y virgen, no nos sorprende; ya esperábamos a esta reina oriental desconocida. En su plática íntima, en sus paliques, Justo Sierra se descubre desde luego un estilista delicioso, grave, en ocasiones, y rotundo, con períodos que arrastran manto y llevan tiara, como los emperadores asirios; en ocasiones escultor de frases ligeras y desnudas, como dianas perseguidoras; artista que levanta catedrales, lapidario que pule facetas en las piedras preciosas.

He aquí al escritor poco académico, pero gran hablista.

* * *

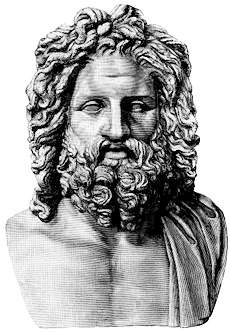

El humorismo de Justo Sierra es único, constituye su personalidad. Es un humorismo épico-pindárico; suena a oda; es de alta entonación y majestuosa solemnidad. Me parece un templo de griego y severo pórtico, de columnas polícromas; de blanca escalinata de mármol: el que se acerca, cree que adentro está Zeus, en su augusto y olímpico reposo; pero no; acercaos un poco más y oiréis risas de ninfas, gritos de faunos, burlas y sarcasmos de sacerdotes beodos, crepitante muchedumbre que profana el lararium vacío. El humorismo de Byron es el de un desesperado; el de Heine, el de un hastiado, el de Voltaire, era venenoso, el de Ritcher, triste. El de Justo Sierra es sano, infantil y dulce, travesura de muchacho inteligente. ¿Qué os arroja a la cabeza? ¿Es una piedra? No, es una puñada de flores salpicadas con hiel. Más de pronto desaparece el encanto del humorismo y aparece el creyente, el que arroja a los faunos y las ninfas del santuario, y torna a levantar a los dioses. Le veis oficiar como sacerdote, con religiosa unción ante todos los sagrados ideales humanos.

El humorismo de Justo Sierra es único, constituye su personalidad. Es un humorismo épico-pindárico; suena a oda; es de alta entonación y majestuosa solemnidad. Me parece un templo de griego y severo pórtico, de columnas polícromas; de blanca escalinata de mármol: el que se acerca, cree que adentro está Zeus, en su augusto y olímpico reposo; pero no; acercaos un poco más y oiréis risas de ninfas, gritos de faunos, burlas y sarcasmos de sacerdotes beodos, crepitante muchedumbre que profana el lararium vacío. El humorismo de Byron es el de un desesperado; el de Heine, el de un hastiado, el de Voltaire, era venenoso, el de Ritcher, triste. El de Justo Sierra es sano, infantil y dulce, travesura de muchacho inteligente. ¿Qué os arroja a la cabeza? ¿Es una piedra? No, es una puñada de flores salpicadas con hiel. Más de pronto desaparece el encanto del humorismo y aparece el creyente, el que arroja a los faunos y las ninfas del santuario, y torna a levantar a los dioses. Le veis oficiar como sacerdote, con religiosa unción ante todos los sagrados ideales humanos.

Acaba el humorista y empiezan el pensador y el poeta.

* * *

Alguien me dijo:

—Para que Justo Sierra fuese un gran hombre completo, le sobra bondad.

Qué mentira! La bondad, esa suprema bondad que abrillanta y anima su asombrosa inteligencia, es el secreto de su fuerza.

El Carlos V de su adorado Hugo preguntó una noche a Carlo Magno, delante de su imperial sepulcro:

—Padre, ¿por dónde debo comenzar?

Y Carlo Magno le contestó:

—Hijo, por la clemencia.

Justo aceptó el consejo.

No hay día en que, al concluir una larga charla, en la que él se achica hasta alcanzar mi estatura moral e intelectual, no me deje en el espíritu una impresión de frescura y bienestar. Le miro alejarse balanceando su montañoso cuerpo y su testa soberbia, y me quedo diciendo:

—¡Qué bueno es!

1892.

Revista Azul I, Tomo II

México, 4 de noviembre de 1894