La Nave de los Locos o la osadía del náufrago

Isabel Soler, Facultad de Filología, Universidad de Barcelona

Los locos de la nave de Sebastián Brant se dirige hacia Narragonia, la tierra de la locura. Allí van todos los excesos de los que es capaz el hombre, y desde la sátira, habla Brant de la sinrazón del mundo y de la amenaza que representa el que rompe su estabilidad. Entre la risa y la burla, entre lo mordaz y el escarnio, el desorden del loco metaforiza a todos aquellos que han perdido la confianza en el mundo; pero también, ese gran destructor de la paradigmática armonía, desde su imprudencia, se revela como el discordante, el que ofrece una opción de vida ante la rigidez del orden universal. La nave es un exilio; en su deriva, la nave permite apartar la raíz del mal que acecha a la comunidad, y en consecuencia, su alejamiento la protege. Desde su desequilibrio, el loco demuestra que el mundo no es estable ni inmutable, porque en él existen la locura y la necedad, y estas ocupan un espacio móvil, como el que surca el propio barco en el que viajan todos los desvinculados del orden. El mar es un espacio errático, inasible, ingobernable, inseguro y precario en el que el barco es una isla ―o una prisión, o un infierno― en el vacío, sometido al azar y a la naturaleza. Los locos se alejan y se llevan los pecados y los vicios que tientan y condenan al hombre; la locura se convierte así en un destino y al mismo tiempo en una renuncia, porque, aun desde la isla en el vacío, el lugar de la sinrazón abre otras posibilidades de estar en el mundo. O coloca al loco entre dos mundos, justo en el umbral del antimundo.

Los locos de la nave de Sebastián Brant se dirige hacia Narragonia, la tierra de la locura. Allí van todos los excesos de los que es capaz el hombre, y desde la sátira, habla Brant de la sinrazón del mundo y de la amenaza que representa el que rompe su estabilidad. Entre la risa y la burla, entre lo mordaz y el escarnio, el desorden del loco metaforiza a todos aquellos que han perdido la confianza en el mundo; pero también, ese gran destructor de la paradigmática armonía, desde su imprudencia, se revela como el discordante, el que ofrece una opción de vida ante la rigidez del orden universal. La nave es un exilio; en su deriva, la nave permite apartar la raíz del mal que acecha a la comunidad, y en consecuencia, su alejamiento la protege. Desde su desequilibrio, el loco demuestra que el mundo no es estable ni inmutable, porque en él existen la locura y la necedad, y estas ocupan un espacio móvil, como el que surca el propio barco en el que viajan todos los desvinculados del orden. El mar es un espacio errático, inasible, ingobernable, inseguro y precario en el que el barco es una isla ―o una prisión, o un infierno― en el vacío, sometido al azar y a la naturaleza. Los locos se alejan y se llevan los pecados y los vicios que tientan y condenan al hombre; la locura se convierte así en un destino y al mismo tiempo en una renuncia, porque, aun desde la isla en el vacío, el lugar de la sinrazón abre otras posibilidades de estar en el mundo. O coloca al loco entre dos mundos, justo en el umbral del antimundo.

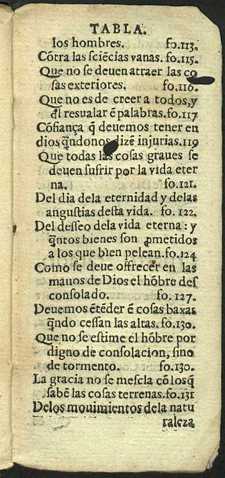

Pero de esa nave nadie puede escapar, recuerda Brant, porque contiene el mundo y todo lo que en él ocurre y ocurrirá ― “aquí se encuentra todo el devenir del mundo”, p. 67―; y se incluye a sí mismo el satírico humanista alsaciano en el lema de la primera de las ciento doce xilografías que acompañan los versos: “El primer danzante soy en el baile de los necios, pues sin provecho muchos libros tengo, que ni leo ni entiendo” (p. 69). Desde la proa del barco en la que se sitúa el autor, el retrato moral de la sociedad empieza por un autorretrato que reconoce la propia necedad y en el que de nada sirve la sabiduría. Ya desde el prólogo define Brant la locura como un espejo en el que el hombre aprende su reverso: “el espejo de los necios llamo yo a esto, en que cada necio se conoce […] Quien se mira bien al espejo aprende convenientemente que no ha de tomarse por sabio ni tenerse por lo que no es, pues nadie hay […] que pueda decir con verdad que es sabio, y no un necio” (p. 67). Y es ahí donde se advierte el sentido polisémico de la locura, al ser aprendizaje de uno mismo y al mismo tiempo, falta de capacidad juicio. Pero la locura también es un viaje ―marítimo― que pone en juego la trascendencia del límite, porque el destino es Narragonia y allí la nave ha de llegar a la deriva y sin gobierno. A la vez, sin embargo, la voz consciente del narrador es capaz de entender que “nuestro viaje no tiene final, pues nadie sabe dónde debemos llegar; y no tenemos descanso ni de día ni de noche, nadie de nosotros presta a tención a la sabiduría (p. 321). No hay lugar, no hay puerto, no hay final. Domina el no saber. Narragonia es una utopía que explica el no-lugar que ocupa en hombre en el mundo; Narragonia es la desubicación del hombre. Y allí hay que llegar con un barco que es un espacio ambiguo de movimiento constante. El barco es la falta de quietud, es la in-quietud. Es una paradoja sin dirección que se enfrenta al espacio y al destino sin poder ir hacia ellos. Aparece entonces el espejo donde los locos se reflejan y han de descubrir su reverso. Ese reconocimiento, o su falta, queda unido al viaje simbólico a ninguna parte. El viaje se transforma así en un limbo, en una suspensión, en un estado de precariedad. Y es ahí donde adquiere, o encuentra, su sentido.

“aquí se encuentra todo el devenir del mundo”, p. 67―; y se incluye a sí mismo el satírico humanista alsaciano en el lema de la primera de las ciento doce xilografías que acompañan los versos: “El primer danzante soy en el baile de los necios, pues sin provecho muchos libros tengo, que ni leo ni entiendo” (p. 69). Desde la proa del barco en la que se sitúa el autor, el retrato moral de la sociedad empieza por un autorretrato que reconoce la propia necedad y en el que de nada sirve la sabiduría. Ya desde el prólogo define Brant la locura como un espejo en el que el hombre aprende su reverso: “el espejo de los necios llamo yo a esto, en que cada necio se conoce […] Quien se mira bien al espejo aprende convenientemente que no ha de tomarse por sabio ni tenerse por lo que no es, pues nadie hay […] que pueda decir con verdad que es sabio, y no un necio” (p. 67). Y es ahí donde se advierte el sentido polisémico de la locura, al ser aprendizaje de uno mismo y al mismo tiempo, falta de capacidad juicio. Pero la locura también es un viaje ―marítimo― que pone en juego la trascendencia del límite, porque el destino es Narragonia y allí la nave ha de llegar a la deriva y sin gobierno. A la vez, sin embargo, la voz consciente del narrador es capaz de entender que “nuestro viaje no tiene final, pues nadie sabe dónde debemos llegar; y no tenemos descanso ni de día ni de noche, nadie de nosotros presta a tención a la sabiduría (p. 321). No hay lugar, no hay puerto, no hay final. Domina el no saber. Narragonia es una utopía que explica el no-lugar que ocupa en hombre en el mundo; Narragonia es la desubicación del hombre. Y allí hay que llegar con un barco que es un espacio ambiguo de movimiento constante. El barco es la falta de quietud, es la in-quietud. Es una paradoja sin dirección que se enfrenta al espacio y al destino sin poder ir hacia ellos. Aparece entonces el espejo donde los locos se reflejan y han de descubrir su reverso. Ese reconocimiento, o su falta, queda unido al viaje simbólico a ninguna parte. El viaje se transforma así en un limbo, en una suspensión, en un estado de precariedad. Y es ahí donde adquiere, o encuentra, su sentido.

Dos años después de la edición en latín del ya muy divulgado Das Narrenschiff, en 1498, el Bosco orienta una nave demasiado pequeña para tanta gente estulta e inconsciente hacia los arrecifes a los que la deriva indefectiblemente los lleva. Los locos del Bosco van acompañados de todo aquello que hace naufragar la frágil alma de los hombres: Mundo, Demonio y Carne, los enemigos del alma, es el ideario estético y moral del pintor holandés. El galante laúd en manos de la monja, los cuencos de vino y las lujuriosas cerezas, o las bocas abiertas en ansioso mordisco de las figuras centrales de la composición denuncian los dos grandes vicios monásticos. Sobre ellos, el estandarte que ondea a media asta del mástil-avellano ―símbolo de la necedad― exhibe una media luna infiel. Mientras en el norte nace y se expande la polémica reformista que denuncia la degeneración de las enseñanzas de Cristo, Occidente ha visto caer doce reinos y más de doscientas ciudades bajo las hordas de Mohamed II; pero en ese fin de siglo XV aún no ha sufrido Europa la fuerza imperial de Solimán el Magnífico. Una pequeña lechuza, presagio de muerte aunque también emblema del saber, observa desde el centro del denso follaje la incapacidad de gobierno de la condición humana. La tabla fue un día una de las alas de un

Dos años después de la edición en latín del ya muy divulgado Das Narrenschiff, en 1498, el Bosco orienta una nave demasiado pequeña para tanta gente estulta e inconsciente hacia los arrecifes a los que la deriva indefectiblemente los lleva. Los locos del Bosco van acompañados de todo aquello que hace naufragar la frágil alma de los hombres: Mundo, Demonio y Carne, los enemigos del alma, es el ideario estético y moral del pintor holandés. El galante laúd en manos de la monja, los cuencos de vino y las lujuriosas cerezas, o las bocas abiertas en ansioso mordisco de las figuras centrales de la composición denuncian los dos grandes vicios monásticos. Sobre ellos, el estandarte que ondea a media asta del mástil-avellano ―símbolo de la necedad― exhibe una media luna infiel. Mientras en el norte nace y se expande la polémica reformista que denuncia la degeneración de las enseñanzas de Cristo, Occidente ha visto caer doce reinos y más de doscientas ciudades bajo las hordas de Mohamed II; pero en ese fin de siglo XV aún no ha sufrido Europa la fuerza imperial de Solimán el Magnífico. Una pequeña lechuza, presagio de muerte aunque también emblema del saber, observa desde el centro del denso follaje la incapacidad de gobierno de la condición humana. La tabla fue un día una de las alas de un tríptico, posteriormente desmembrado, que junto a La parca y el usurero, La alegoría de la gula y El Buhonero, quería mostrar el castigo que reciben aquellos que desean y persiguen las cosas terrenas. “El temor de Dios es el principio de la sabiduría”, aprendían del proverbial Salomón (Proverbios I, 7), pero los hombres olvidan la enseñanza; por eso las angustiosas y satíricas escenas de las obras bosquianas, como en una gran tragedia gobernada por el destino, se encargaban de mostrar la tendencia natural del hombre a dejarse llevar por la tentación y a caer en el olvido de Dios. Ese Salmo 106 por el que los hombres “olvidan a Dios, su salvador” es el lema que rige el viaje de los necios de Brant. El olvido, la ignorancia de Dios se convierte, de la mano del Bosco, en un espacio ocupado por la avaricia, la mentira y la fugacidad del tiempo. Esas debilidades acompañan al hombre en una ruta cuyo último puerto es la perdición. Para la desbordante imaginación del Bosco la seducción no tiene límites, y desarrolla sus facetas hasta tal punto que puede explicar la historia de la humanidad a través de la historia de sus caídas en la tentación. En ese proceso histórico, junto a su medievalizada fantasía demoníaca, evoluciona la expresión límite de una renacentista fantasía verosímil que lo lleva a ofrecer al espectador una naturalista y posible imagen de lo real hecha de símbolos, alegorías y raras encarnaciones.

tríptico, posteriormente desmembrado, que junto a La parca y el usurero, La alegoría de la gula y El Buhonero, quería mostrar el castigo que reciben aquellos que desean y persiguen las cosas terrenas. “El temor de Dios es el principio de la sabiduría”, aprendían del proverbial Salomón (Proverbios I, 7), pero los hombres olvidan la enseñanza; por eso las angustiosas y satíricas escenas de las obras bosquianas, como en una gran tragedia gobernada por el destino, se encargaban de mostrar la tendencia natural del hombre a dejarse llevar por la tentación y a caer en el olvido de Dios. Ese Salmo 106 por el que los hombres “olvidan a Dios, su salvador” es el lema que rige el viaje de los necios de Brant. El olvido, la ignorancia de Dios se convierte, de la mano del Bosco, en un espacio ocupado por la avaricia, la mentira y la fugacidad del tiempo. Esas debilidades acompañan al hombre en una ruta cuyo último puerto es la perdición. Para la desbordante imaginación del Bosco la seducción no tiene límites, y desarrolla sus facetas hasta tal punto que puede explicar la historia de la humanidad a través de la historia de sus caídas en la tentación. En ese proceso histórico, junto a su medievalizada fantasía demoníaca, evoluciona la expresión límite de una renacentista fantasía verosímil que lo lleva a ofrecer al espectador una naturalista y posible imagen de lo real hecha de símbolos, alegorías y raras encarnaciones.

Sin embargo, junto a los admirados Sebastián Brant y Hieronymus Bosch, el pensamiento renacentista no siempre consideró la locura pecado. El mismo Brant sirvió de inspiración una década más tarde al mordaz y al mismo tiempo evangélico Elogio de la locura erasmiano en

Sin embargo, junto a los admirados Sebastián Brant y Hieronymus Bosch, el pensamiento renacentista no siempre consideró la locura pecado. El mismo Brant sirvió de inspiración una década más tarde al mordaz y al mismo tiempo evangélico Elogio de la locura erasmiano en el que la sabiduría del mundo es locura. De hecho, el único que parece cuerdo en la nave del Bosco es el absorto bufón, el loco lúcido incapaz de mentir de la tradición moralista occidental. La lucidez de la locura también cabe en ese extenso catálogo brantiano, porque el narr es el necio y el débil mental, pero también es el turbador bufón y asimismo, el melancólicamente trágico pecador. Por eso, junto a la lectura de los vicios que ofrecen las obras bosquianas, otra posible lectura vinculada a la locura ―y a la que la estética renacentista recurre con frecuencia para expresar los grandes temas morales de la época, las representaciones del Juicio Final, el Infierno o las tentaciones― es la lúcida denuncia de la insensatez o la irracionalidad de la condición humana. Si la tradición aprendió a relacionar la virtud con la sabiduría, el vicio se vinculó irremisiblemente a la falta de razón.(1) Brant llama a la prudencia en su poema y denuncia una forma de estupidez, de locura, ligada al pecado, pero también a lo inmoral y a lo asocial, y no tanto a lo religioso como a lo ético. La nave de los locos enseña que la insensatez no permite la prudencia; pero asimismo, la osadía del necio contribuye a enriquecer esa verosímil imagen simbólica de lo real que tan turbadora y magistralmente supo desarrollar el pintor holandés.

el que la sabiduría del mundo es locura. De hecho, el único que parece cuerdo en la nave del Bosco es el absorto bufón, el loco lúcido incapaz de mentir de la tradición moralista occidental. La lucidez de la locura también cabe en ese extenso catálogo brantiano, porque el narr es el necio y el débil mental, pero también es el turbador bufón y asimismo, el melancólicamente trágico pecador. Por eso, junto a la lectura de los vicios que ofrecen las obras bosquianas, otra posible lectura vinculada a la locura ―y a la que la estética renacentista recurre con frecuencia para expresar los grandes temas morales de la época, las representaciones del Juicio Final, el Infierno o las tentaciones― es la lúcida denuncia de la insensatez o la irracionalidad de la condición humana. Si la tradición aprendió a relacionar la virtud con la sabiduría, el vicio se vinculó irremisiblemente a la falta de razón.(1) Brant llama a la prudencia en su poema y denuncia una forma de estupidez, de locura, ligada al pecado, pero también a lo inmoral y a lo asocial, y no tanto a lo religioso como a lo ético. La nave de los locos enseña que la insensatez no permite la prudencia; pero asimismo, la osadía del necio contribuye a enriquecer esa verosímil imagen simbólica de lo real que tan turbadora y magistralmente supo desarrollar el pintor holandés.

Ese 1498 en que aparece la Stultifera Navis de Sebastián Brant, el mismo año en el que en la plaza Della Signoria florentina había ardido durante horas el furioso Gorilamo Savonarola, y un año antes de la muerte del platónico Ficino, Cristóbal Colón zarpa de Sanlúcar para realizar su tercer viaje atlántico mientras Vasco de Gama aporta en la indostánica Calicut. Durante esa tercera experiencia, Colón hace tres grandes descubrimientos: el minucioso estudio del comportamiento de la Estrella del Norte, le lleva a entender que la tierra no es esférica, sino que tiene forma de pera, “como una teta de mujer allí puesta, y qu’esta parte d’este peçón sea la más alta y más propinca al cielo […].”(2) La travesía se hace más plácida a medida que las naves suben por ese pecho de mujer hacia el cielo, porque cuando Dios creó el Sol, su luz brilló por primera vez en Oriente, “allí donde es el estremo de la altura d’este mundo”; y Dios lo hizo así porque esa “parte d’este mundo devía de ser más propicua y noble al cielo que otra […]”. Oriente está cerca del cielo, y no hay duda de que Colón siente haber llegado a un espacio privilegiado y, sobre todo, del que no parece sentirse excluido, porque, ficinianamente, se siente nudo del mundo, privilegiado observador de la creación de Dios. Por eso no es de extrañar que tras el infierno ecuatorial y el hallazgo al otro lado del océano de un lugar tan próximo al cielo, el segundo descubrimiento colombino en ese 1498 fuera el Paraíso. La visión del delta del Orinoco y la espectacular lucha de las aguas dulces y saladas obliga a Colón a elaborar una larga disertación sobre la mucha atención que el pensamiento filosófico, religioso y geográfico occidental dedicó al Edén. No sin la puntualización prudente, temerosa de Dios, de que allí “no puede llegar nadie salvo por voluntad divina”, insiste: “todos los sacros theólogos conçiertan qu’el Paraíso Terrenal es en Oriente. […]. Grandes indicios son estos del Paraíso Terrenal, porqu’el sitio es conforme a la opinión d’estos sanctos e sacros theólogos.”(3)

de la Estrella del Norte, le lleva a entender que la tierra no es esférica, sino que tiene forma de pera, “como una teta de mujer allí puesta, y qu’esta parte d’este peçón sea la más alta y más propinca al cielo […].”(2) La travesía se hace más plácida a medida que las naves suben por ese pecho de mujer hacia el cielo, porque cuando Dios creó el Sol, su luz brilló por primera vez en Oriente, “allí donde es el estremo de la altura d’este mundo”; y Dios lo hizo así porque esa “parte d’este mundo devía de ser más propicua y noble al cielo que otra […]”. Oriente está cerca del cielo, y no hay duda de que Colón siente haber llegado a un espacio privilegiado y, sobre todo, del que no parece sentirse excluido, porque, ficinianamente, se siente nudo del mundo, privilegiado observador de la creación de Dios. Por eso no es de extrañar que tras el infierno ecuatorial y el hallazgo al otro lado del océano de un lugar tan próximo al cielo, el segundo descubrimiento colombino en ese 1498 fuera el Paraíso. La visión del delta del Orinoco y la espectacular lucha de las aguas dulces y saladas obliga a Colón a elaborar una larga disertación sobre la mucha atención que el pensamiento filosófico, religioso y geográfico occidental dedicó al Edén. No sin la puntualización prudente, temerosa de Dios, de que allí “no puede llegar nadie salvo por voluntad divina”, insiste: “todos los sacros theólogos conçiertan qu’el Paraíso Terrenal es en Oriente. […]. Grandes indicios son estos del Paraíso Terrenal, porqu’el sitio es conforme a la opinión d’estos sanctos e sacros theólogos.”(3)

Se muestra sensato el Almirante, dada la delicada materia a la que le han llevado sus conclusiones, al no desatar ahí su habitual entusiasmo por las cosas que descubre en esas Indias suyas, tan fantásticas, tan orientales y tan verosímiles. El Paraíso es una de sus grandes obsesiones, y en eso demuestra llevar consigo, también en  este tercer viaje, el lastre de las categorías preconcebidas sobre el mundo que la tradición del imaginario occidental elabora y recrea a lo largo de los siglos de reflexión sobre sus espacios. La presencia colombina en esos espacios, conocidos pero nunca vistos, y la mirada analítica del navegante, le llevan a metamorfosear el orden de esa representación espacial del mundo, la verdad del mundo, en una posible realidad finalmente encontrada. Esta verosimilitud de lo fantástico que llega a Occidente de la mano de los navegantes, se enlaza con naturalidad a las representaciones de la realidad de la conducta humana que la pintura de finales de siglo se esfuerza en denunciar. Pero, desde esta perspectiva, el tercer descubrimiento colombino en este viaje de 1498 no forma parte de la categoría renacentista de lo fantástico verosímil que los dos anteriores hallazgos contribuyen a enriquecer. Colón navega a lo largo de la tierra de Paria, la costa de la actual Venezuela, hasta la isla que llamó Margarita, y en su cuaderno apunta: “Vuestras Altezas tienen acá otro mundo”. De hecho, unas décadas después ―1521-1561―, cuando para Occidente América ya es la vespuciana América, y definitivamente, ha dejado de ser ese Oriente marcopoliano al que Colón muestra una fidelidad inquebrantable, el padre de Las Casas hace decir al Almirante: “Yo estoy creído que esta es tierra firme, grandíssima, de que hasta oy no se ha sabido, y la razón me ayuda grandemente […].”(4) Las Casas guía la razón de Cristóbal Colón hacia una realidad que ya se aleja irremisiblemente de la verdad.

este tercer viaje, el lastre de las categorías preconcebidas sobre el mundo que la tradición del imaginario occidental elabora y recrea a lo largo de los siglos de reflexión sobre sus espacios. La presencia colombina en esos espacios, conocidos pero nunca vistos, y la mirada analítica del navegante, le llevan a metamorfosear el orden de esa representación espacial del mundo, la verdad del mundo, en una posible realidad finalmente encontrada. Esta verosimilitud de lo fantástico que llega a Occidente de la mano de los navegantes, se enlaza con naturalidad a las representaciones de la realidad de la conducta humana que la pintura de finales de siglo se esfuerza en denunciar. Pero, desde esta perspectiva, el tercer descubrimiento colombino en este viaje de 1498 no forma parte de la categoría renacentista de lo fantástico verosímil que los dos anteriores hallazgos contribuyen a enriquecer. Colón navega a lo largo de la tierra de Paria, la costa de la actual Venezuela, hasta la isla que llamó Margarita, y en su cuaderno apunta: “Vuestras Altezas tienen acá otro mundo”. De hecho, unas décadas después ―1521-1561―, cuando para Occidente América ya es la vespuciana América, y definitivamente, ha dejado de ser ese Oriente marcopoliano al que Colón muestra una fidelidad inquebrantable, el padre de Las Casas hace decir al Almirante: “Yo estoy creído que esta es tierra firme, grandíssima, de que hasta oy no se ha sabido, y la razón me ayuda grandemente […].”(4) Las Casas guía la razón de Cristóbal Colón hacia una realidad que ya se aleja irremisiblemente de la verdad.

América pasa a ser un largo conflicto psico-geográfico, como también lo fue Asia en ese finisecular 1498 en el que Vasco de Gama llegó a Calicut, porque el descubrimiento de una realidad impensada ―América― evoluciona en paralelo a la búsqueda de una asiática verdad que ha de ser encontrada. Y la de Vasco de Gama es una búsqueda que, dejando aparte el prioritario contenido político y económico del proyecto oceánico luso y lejos del marcopoliano Catay en el que cree estar Cristóbal Colón, parte de la metáfora de la realidad que representa el mito indostánico, y asimismo, parte de la necesidad de verificar el propio mensaje mitológico. Y el hallazgo, la recompensa de la búsqueda, la llegada a Calicut, contiene en esencia el sello que caracteriza tanto la pulsión vital cuatrocentista (el triunfo luminoso de la voluntad), como la intuición maquiavelina del imposible dominio de un espacio inabarcable que va a ser el primer e inevitable paso hacia una concepción barroca del mundo. Sin embargo, esa condición del hallazgo llegará después, tras la experiencia de viajes sucesivos, y de sus radicales consecuencias.

Esas pioneras experiencias, a pesar de sus enormes dificultades, son viajes a Utopía: a los dominios del cristianísimo Emperador de Oriente, en el caso portugués; al Jardín del Edén, en el caso castellano. Y junto a ellas y sus relatos, también la bosquiana fantasía verosímil hace su entrada en la interpretación de la mirada de los navegantes sobre los espacios descubiertos y sus contenidos, porque desde sus radicalmente diferentes experiencias sobre Oriente, junto a un cúmulo de realidades verdaderas, tanto Cristóbal Colón como Vasco de Gama elaboran una imagen de lo vivido mucho más verosímilmente simbólica que real. Por sus ojos, parece que, ficinianamente, la realidad no sea un aristotélico y abstracto concepto lógico, sino que se acerque más a una visión mental. La realidad que muestran los viajes a Asia de Colón y Vasco de Gama se entreteje con una verdad que necesariamente ha de estar y que asimismo ha de ser encontrada para que el mundo, y su visión, coincidan con lo que el pensamiento occidental ha construido a lo largo de siglos de meditación sobre él. Pero la luz que ilumina la mirada de los navegantes peninsulares sólo permite dibujar la imagen de lo real desde la metáfora óptica del claro-oscuro. Aparece así una realidad matizada que revela y al mismo tiempo oculta lo real.

Emperador de Oriente, en el caso portugués; al Jardín del Edén, en el caso castellano. Y junto a ellas y sus relatos, también la bosquiana fantasía verosímil hace su entrada en la interpretación de la mirada de los navegantes sobre los espacios descubiertos y sus contenidos, porque desde sus radicalmente diferentes experiencias sobre Oriente, junto a un cúmulo de realidades verdaderas, tanto Cristóbal Colón como Vasco de Gama elaboran una imagen de lo vivido mucho más verosímilmente simbólica que real. Por sus ojos, parece que, ficinianamente, la realidad no sea un aristotélico y abstracto concepto lógico, sino que se acerque más a una visión mental. La realidad que muestran los viajes a Asia de Colón y Vasco de Gama se entreteje con una verdad que necesariamente ha de estar y que asimismo ha de ser encontrada para que el mundo, y su visión, coincidan con lo que el pensamiento occidental ha construido a lo largo de siglos de meditación sobre él. Pero la luz que ilumina la mirada de los navegantes peninsulares sólo permite dibujar la imagen de lo real desde la metáfora óptica del claro-oscuro. Aparece así una realidad matizada que revela y al mismo tiempo oculta lo real.

Tanto la mirada colombina como la portuguesa crean un mundo transfigurado,(5) tan fantásticamente verosímil como la simbólica mirada bosquiana sobre las desviadas conductas humanas. Es ese un mundo hecho de imaginación y realidad abalado por la indiscutible autoridad de la presencia en el que, como enseñan el Bosco o los locos de la nave de Brant, el castigo que, sin saberlo, recibieron Colón y Vasco de Gama por perseguir con ahínco las cosas terrenas ―las especias, las sedas y las piedras preciosas, y también los sueños imperialistas de un rey― fue el error, o dicho de otro modo, la negación de lo real. Bosquianamente, la mirada de los navegantes sobre el Oriente de ese año 1498 creó una naturalista imagen de la realidad hecha de símbolos y metáforas, o de mitos y utopías, que ilustrará ―confundirá, y asimismo, enriquecerá― la futura meditación renacentista sobre el mundo.

Sin embargo, ese espectacular viaje hacia Utopía, progresivamente se irá convirtiendo en un derrotero hacia Narragonia. Cuando, en la Sevilla de 1552, el padre de las Casas publica su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, o termina en 1560 su Historia de las Indias; cuando América ya es indiscutiblemente América y Oriente no es tanto un inmenso espacio territorial como, sobre todo, una inmensa costa cuyos puertos se esfuerzan violentamente en dominar los portugueses; cuando el viaje ultramarino ha sido ya glorificado por cronistas oficiales y grandes poetas; cuando los embajadores se han encargado ya de difundir por las cortes occidentales los logros de las naves y las noticias del mundo, ha llegado el momento de que desde Portugal se difunda otra historia del viaje que la sociedad portuguesa ya conoce bien.(6) Es esa una historia que apenas ha aparecido en las grandes obras laudatorias, ni se incluye en la pompa de las suntuosas embajadas, ni se muestra en los ricos mercados internacionales que reciben las exóticas mercancías lisboetas. Es una imagen de la aventura marítima que, por su contenido, se aleja del orden y la luminosidad renacentista para entretejerse con naturalidad en el claro-oscuro de ese espíritu estético del Barroco capaz de convertir en valor la miseria de la vida. Mientras la expresión estética occidental busca una fórmula para hacer real lo ideal o lo imaginario, la otra historia del viaje que ya desde mediados del XVI circulaba por Lisboa en forma de breves publicaciones muy populares se encargaba de contar la versión más íntimamente trágica, y realista, de la carrera oceánica portuguesa. Cuando el tenebrismo, el juego de luz y sombra, aparece como un nuevo lenguaje para mostrar lo espiritual desde su dimensión más realistamente humana, se empieza a escuchar en Europa el clamor profundamente humano y desgarrado que los hombres del mar elevan a Dios. Da inicio la difusión, traducción y reinterpretación o adaptación de la dolorosa voz del náufrago.(7)

Sin embargo, ese espectacular viaje hacia Utopía, progresivamente se irá convirtiendo en un derrotero hacia Narragonia. Cuando, en la Sevilla de 1552, el padre de las Casas publica su Brevísima relación de la destrucción de las Indias, o termina en 1560 su Historia de las Indias; cuando América ya es indiscutiblemente América y Oriente no es tanto un inmenso espacio territorial como, sobre todo, una inmensa costa cuyos puertos se esfuerzan violentamente en dominar los portugueses; cuando el viaje ultramarino ha sido ya glorificado por cronistas oficiales y grandes poetas; cuando los embajadores se han encargado ya de difundir por las cortes occidentales los logros de las naves y las noticias del mundo, ha llegado el momento de que desde Portugal se difunda otra historia del viaje que la sociedad portuguesa ya conoce bien.(6) Es esa una historia que apenas ha aparecido en las grandes obras laudatorias, ni se incluye en la pompa de las suntuosas embajadas, ni se muestra en los ricos mercados internacionales que reciben las exóticas mercancías lisboetas. Es una imagen de la aventura marítima que, por su contenido, se aleja del orden y la luminosidad renacentista para entretejerse con naturalidad en el claro-oscuro de ese espíritu estético del Barroco capaz de convertir en valor la miseria de la vida. Mientras la expresión estética occidental busca una fórmula para hacer real lo ideal o lo imaginario, la otra historia del viaje que ya desde mediados del XVI circulaba por Lisboa en forma de breves publicaciones muy populares se encargaba de contar la versión más íntimamente trágica, y realista, de la carrera oceánica portuguesa. Cuando el tenebrismo, el juego de luz y sombra, aparece como un nuevo lenguaje para mostrar lo espiritual desde su dimensión más realistamente humana, se empieza a escuchar en Europa el clamor profundamente humano y desgarrado que los hombres del mar elevan a Dios. Da inicio la difusión, traducción y reinterpretación o adaptación de la dolorosa voz del náufrago.(7)

Desde la sencillez de su realismo, las crónicas de naufragios usan el desamparo y el vacío, el abandono y la necesidad de Dios como tenebrista metáfora que entrelaza, sin contradecirla, con la evolución vertiginosa hacia lo sobrecargado como rasgo identificador de una época.(8) La experiencia del náufrago convierte la desgracia en rica, inverosímil y abigarrada narrativa, como rica y ostentosa es una expresión artística ya barroca que, sin embargo, ha de buscar sus materiales lejos del noble y costoso mármol renacentista. ¿El Edén? Por el océano no se llega al Paraíso en la segunda mitad del siglo XVI. La desgracia del náufrago convive con el fanatismo del místico, con la truculencia del martirio, con la realista imagen pordiosera y mugrienta de la sociedad que tanto la literatura como la pintura de la época se esfuerzan en mostrar. Las crónicas de naufragios asumen la responsabilidad de mostrar que el viaje oceánico es una aventura hecha de vidas, y no de héroes, en combate desigual contra una naturaleza plenamente ingobernable y de la que el hombre se siente expulsado con ferocidad. Y no están allí ni Vasco de Gama ni Cristóbal Colón ni Fernando Magallanes en busca de sus Utopías, porque los muchos y anónimos nombres que pueblan las páginas desesperadas de las crónicas, desde sus Narragonias, pesan mucho más en humanidad e íntima biografía que esos grandes nombres.

Dios como tenebrista metáfora que entrelaza, sin contradecirla, con la evolución vertiginosa hacia lo sobrecargado como rasgo identificador de una época.(8) La experiencia del náufrago convierte la desgracia en rica, inverosímil y abigarrada narrativa, como rica y ostentosa es una expresión artística ya barroca que, sin embargo, ha de buscar sus materiales lejos del noble y costoso mármol renacentista. ¿El Edén? Por el océano no se llega al Paraíso en la segunda mitad del siglo XVI. La desgracia del náufrago convive con el fanatismo del místico, con la truculencia del martirio, con la realista imagen pordiosera y mugrienta de la sociedad que tanto la literatura como la pintura de la época se esfuerzan en mostrar. Las crónicas de naufragios asumen la responsabilidad de mostrar que el viaje oceánico es una aventura hecha de vidas, y no de héroes, en combate desigual contra una naturaleza plenamente ingobernable y de la que el hombre se siente expulsado con ferocidad. Y no están allí ni Vasco de Gama ni Cristóbal Colón ni Fernando Magallanes en busca de sus Utopías, porque los muchos y anónimos nombres que pueblan las páginas desesperadas de las crónicas, desde sus Narragonias, pesan mucho más en humanidad e íntima biografía que esos grandes nombres.

Se calcula que durante los siglos XVI y XVII naufragó una de cada cuatro naves que zarparon de Lisboa, y que en un cuarenta por ciento de los casos nunca se recibió noticia en Portugal porque no hubo superviviente, ni se descubrieron restos de las naves. Dada la dificultad en reproducir con exactitud el movimiento marítimo entre Portugal y Oriente por la ruta del Cabo, se puede considerar que la media de partidas de Lisboa era de cinco a siete naves por año, de entre las que conseguían llegar de tres a cinco. Del viaje de regreso desde la India o Malaca todavía se dispone de menos información, pero si partían de dos a cuatro naves por año, conseguían llegar de una a tres. A finales del siglo XVI se perdía más de un cincuenta por ciento de las naves, y aunque no se sabe con exactitud cuanta gente transportaban estas naos y galeones, en ellos viajaba una media de cuatrocientas personas entre marinería, soldados y pasajeros, pero en algunos casos, podían llegar a convivir setecientos y hasta mil embarcados.(9) Las crónicas cuentan las circunstancias de esos viajes: describen las condiciones de las naves, la carga y su sistema de estivación, el nivel de experiencia y preparación de mandos y tripulación. Y junto a detalladas descripciones de la infernal naturaleza del mundo ―las inclemencias del tiempo y las causas naturales―, los relatos se revelan como una gran denuncia de los actos de los hombres. La negligencia, la imprevisión, la falta de responsabilidad, la trasgresión de las leyes del mar, los errores, los descuidos o la ignorancia, se encastran sin dificultad con actitudes morales ―la corrupción, la avaricia, el egoísmo― que indefectiblemente tienen funestas consecuencias. La voz del náufrago cuenta en su relato todo aquello que ha de justificar la experiencia del infierno, la locura del mundo, en la que ha estado inmerso.

Se calcula que durante los siglos XVI y XVII naufragó una de cada cuatro naves que zarparon de Lisboa, y que en un cuarenta por ciento de los casos nunca se recibió noticia en Portugal porque no hubo superviviente, ni se descubrieron restos de las naves. Dada la dificultad en reproducir con exactitud el movimiento marítimo entre Portugal y Oriente por la ruta del Cabo, se puede considerar que la media de partidas de Lisboa era de cinco a siete naves por año, de entre las que conseguían llegar de tres a cinco. Del viaje de regreso desde la India o Malaca todavía se dispone de menos información, pero si partían de dos a cuatro naves por año, conseguían llegar de una a tres. A finales del siglo XVI se perdía más de un cincuenta por ciento de las naves, y aunque no se sabe con exactitud cuanta gente transportaban estas naos y galeones, en ellos viajaba una media de cuatrocientas personas entre marinería, soldados y pasajeros, pero en algunos casos, podían llegar a convivir setecientos y hasta mil embarcados.(9) Las crónicas cuentan las circunstancias de esos viajes: describen las condiciones de las naves, la carga y su sistema de estivación, el nivel de experiencia y preparación de mandos y tripulación. Y junto a detalladas descripciones de la infernal naturaleza del mundo ―las inclemencias del tiempo y las causas naturales―, los relatos se revelan como una gran denuncia de los actos de los hombres. La negligencia, la imprevisión, la falta de responsabilidad, la trasgresión de las leyes del mar, los errores, los descuidos o la ignorancia, se encastran sin dificultad con actitudes morales ―la corrupción, la avaricia, el egoísmo― que indefectiblemente tienen funestas consecuencias. La voz del náufrago cuenta en su relato todo aquello que ha de justificar la experiencia del infierno, la locura del mundo, en la que ha estado inmerso.

Ese dramático aviso a navegantes que constituyen las crónicas de naufragios tiene un tajante punto en común: el sufrimiento es el gran aglutinador de las reacciones del hombre ante lo ingobernable. La locura del hombre se hunde en la locura del mundo, y en ese torbellino cabe desde la lucha feroz en el límite de las fuerzas hasta el abandono al destino o a la voluntad de Dios. En ese extenso catálogo de reacciones humanas, la dura voz en primera persona del náufrago se escruta a sí mismo y se interroga para intentar reconocerse en el escenario de la locura. Y para ello, para entenderse, se describe: es un hombre exhausto que lucha días y noches interminables contra el viento helado del cabo de Buena Esperanza, es un hombre que se agarra desesperado a algo que impida el golpe de mar que lo expulsa de la nave, que intenta moverse entre la amalgama de fragmentos de un barco que se quiebra como cáscara de huevo; es un hombre que sabe que ya no hay timón ni mástiles ni velas ni bombas de achique. En los momentos de máxima lucha por la supervivencia, el náufrago es consciente de que ha protagonizado escenas terroríficas porque ha actuado con una crueldad que nunca hubiera imaginado como propias, aunque también ha visto aquellos trazos de la condición humana que emergen de la desesperación: la valentía, el coraje, la osadía, la capacidad de decisión, es espíritu de sacrificio, el altruismo. Ese hombre que finalmente consigue llegar a las rocas de Buena Esperanza o a las playas de Terra do Natal se mira a un espejo en el que difícilmente podría reconocerse si no fuera por el dolor y la sangre de sus heridas. Su sufrimiento le devuelve una imagen enloquecida de sí mismo; el sufrimiento construye una poética radical de la vida, o de la lucha que es vivir. El sufrimiento del náufrago se convierte en un topos, como lo es ya la sombría angustia que se extiende por la expresión estética peninsular, aunque sobre todo, es un ethos, una aristotélica forma de ser, una identidad.

la amalgama de fragmentos de un barco que se quiebra como cáscara de huevo; es un hombre que sabe que ya no hay timón ni mástiles ni velas ni bombas de achique. En los momentos de máxima lucha por la supervivencia, el náufrago es consciente de que ha protagonizado escenas terroríficas porque ha actuado con una crueldad que nunca hubiera imaginado como propias, aunque también ha visto aquellos trazos de la condición humana que emergen de la desesperación: la valentía, el coraje, la osadía, la capacidad de decisión, es espíritu de sacrificio, el altruismo. Ese hombre que finalmente consigue llegar a las rocas de Buena Esperanza o a las playas de Terra do Natal se mira a un espejo en el que difícilmente podría reconocerse si no fuera por el dolor y la sangre de sus heridas. Su sufrimiento le devuelve una imagen enloquecida de sí mismo; el sufrimiento construye una poética radical de la vida, o de la lucha que es vivir. El sufrimiento del náufrago se convierte en un topos, como lo es ya la sombría angustia que se extiende por la expresión estética peninsular, aunque sobre todo, es un ethos, una aristotélica forma de ser, una identidad.

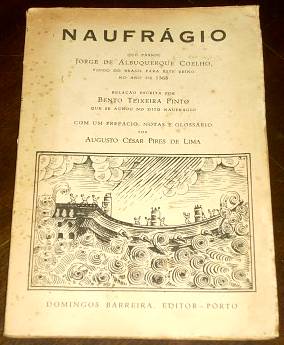

La crónica suele comenzar por la reconstrucción del escenario de la tragedia, y la sabe explicar bien Bento Teixeira Pinto en el relato del regreso del capitán Jorge Albuquerque Coelho de Brasil en 1565, al describir el súbito inicio de la tormenta:

[…] nos sobrevino una cosa asombrosa y nunca vista, porque siendo las diez de la mañana, se oscureció el tiempo de manera que parecía ser de noche, y el mar, con los grandes encuentros que unas olas daban con las otras, parecía que daba claridad por llenarlo todo de espuma. El mar y el viento hacían tanto estruendo que casi no nos oíamos ni nos entendíamos unos a otros.(10)

Después detalla con precisión virtuosa las consecuencias de la furia de un solo golpe de mar:

En estas, se levantó un mar mucho más alto que el otro primero y se vino directo contra la nave, tan negro y oscuro por debajo y tan blanco por encima, que muy bien entendieron los que lo vieron que sería la causa de que en muy breve espacio viéramos todos el final de nuestras vidas, el cual, dando por la proa en un borbotón de viento, cayó sobre la nave de manera que se llevó consigo el mástil del trinquete con la vela y la verga y la jarcia; y así se llevó el mástil de la cebadera y el beque y los castillos de proa y a cinco hombres que estaban dentro y tres anclas que estaban arrizadas en dichos castillos,[…] y pegó en el puente y lo deshizo de manera que mató a un marinero que estaba debajo, y destrozó el batel en cuatro o cinco pedazos, y abatió todas las pipas de agua y el resto de mantenimiento que aún había allí; y destrozó este mar la nave por la proa hasta el mástil grande de manera que la dejó a ras de agua; y por espacio de media hora estuvo debajo del mar sin que en ella hubiera quien supiera donde estaba. […] El mar y el viento crecían cada vez más, y andaba todo tan temeroso con los resplandores y relámpagos que había, que parecía fundirse el mundo.(11)

En un instante, el barco se ha convertido en un espacio inverosímil en el que la realidad ha perdido sus mesuras, su orden y su sentido. El barco es un antimundo delirante en el que el náufrago, consciente de la situación, se ve gobernado por la absoluta in-quietud, por el miedo y el esfuerzo, y en el que, al no hallar la comprensión de Dios, pide al menos la del lector:

Juzgue cada uno que esto lea cómo podían estar los hombres que en este estado se veían, cercados de tantas miserias y trabajos, en los que ningún otro alivio recibían si no era con las lágrimas y gemidos con que pedían a Nuestro Señor que se acordase de ellos, sin acordarse de comer ni beber, haciendo tres días que no lo hacían, porque tanto hacía que venían con la tormenta, aunque lo más fuerte de ella duraría nueve horas, pero casi los tres días enteros anduvimos debajo del agua dando a la bomba de noche y de día, viendo siempre la muerte delante y esperándola cada hora. Y cuando la tuvimos más cerca fue cuando al cabo de tres días nos vimos sin timón, ni mástil, ni velas, ni vergas, ni jarcias, ni amarras, ni anclas, ni batel, y sin agua ni ningún mantenimiento, […] y con la nave abierta por muchas partes, de manera que se iba al fondo, estando de tierra a doscientas cuarenta leguas. […] (1 legua marina = 5’5 km.) Una cosa puedo afirmar: que lo poco que aquí se escribe es tan diferente de lo mucho que pasamos como de lo vivo a lo pintado.(12)

No hay duda de que el lector puede crearse ―puede pintarse― una imagen de lo vivido por el náufrago. Los lectores lisboetas que esperan con ansia noticias de los barcos en los que viajan hijos, padres y hermanos, leen con angustia; pero los lectores que, a su vez, también han sido navegantes que han vivido la experiencia oceánica, saben que el viaje se constituye de una polifonía de límites inimaginables. El navegante sabe que la muerte es una fiel compañera de viaje, porque en el mar se puede morir de muchas maneras: deshidratado por un calor capaz de derretir el alquitrán que sella los cascos de las naves o helado por el furioso viento polar que azota las costas sudafricanas; se puede morir por ser pobre y haber pagado un pasaje que apenas da derecho a ocupar la cubierta del barco bajo el sol o la lluvia; se puede morir de hambre o de escorbuto; se puede caer de una gavia o al mar por estar dormido o por lavar la ropa, o por un golpe de viento o de mar; se puede morir desangrado por el retroceso de un cañón que corta pies y piernas de cuajo. Tal presencia tiene la muerte que no es desmesurado afirmar que actúa como mecanismo unificador e identificador de la historia de ese Portugal renacentista entregado a la Carrera de Indias. Resume bien esa convivencia cotidiana con la muerte el boticario Henrique Dias en su relación del naufragio del São Paulo:

[...] tantos días y meses de camino, gastados y consumidos ya los hombres con enfermedades y gravísimas hambres y desventuras, cuantas el humano pensamiento puede imaginar y alcanzar; ver y degustar tantas veces la muerte, y verla ante los ojos en tantas figuras, hábitos y maneras, y al final perder casi todos las vidas [...],que no sé qué vida se puede llamar la de tantos disgustos.(13)

Pero esas terribles muertes ante los ojos de la cotidianidad del viaje no son la muerte del náufrago, porque no son estas las formas de morir que responden a la locura del mundo, o a la desmesurada ira de Dios. Porque la reiterada y barroca progresión pecado-castigo-arrepentimiento, elemento constante de todos los relatos de naufragios, es la única explicación que el náufrago es capaz de dar al infierno en el que se puede convertir la creación de Dios. En ese infierno, la muerte es castigo como asimismo la culpa ha de ser justificación. Y la naturaleza encarna ahí el papel de ser la representación de la  justicia de Dios. Es una naturaleza que en su furia engulle a los hombres y que, al mostrarse en toda su pluralidad, su diferencia y su alteridad, entra, barroca e irremediablemente, en el mismo proceso desmitificador que sufre tanto la gloriosa historia del viaje portugués cantada por cronistas y embajadores, como la propia pulsión estética y moral de los siglos tardorrenacentistas.

justicia de Dios. Es una naturaleza que en su furia engulle a los hombres y que, al mostrarse en toda su pluralidad, su diferencia y su alteridad, entra, barroca e irremediablemente, en el mismo proceso desmitificador que sufre tanto la gloriosa historia del viaje portugués cantada por cronistas y embajadores, como la propia pulsión estética y moral de los siglos tardorrenacentistas.

No tiene justificación la brutalidad de la naturaleza en su estado más puro, pero el náfrago necesita justificarla, y la convierte en el castigo que cree merecer. Ese es el desamparo barroco, el que se abate sobre la osadía del más triste de los navegantes, aquel que se ve arrastrado por lo insuperable y por lo ingobernable. La voz del náufrago, como la del héroe de la tragedia, se eleva en símbolo que muestra las consecuencias de los actos humanos. Pero ese destino tan patéticamente apocalíptico necesita una culpa y un pecado para que quede plenamente justificado el naufragio como castigo. La viciosa y trágica tendencia humana a la hybris se une al propio catálogo de pecados capitales de los que se nutre la mirada interior que efectúa el náufrago en su en su necesario ejercicio de autoconciencia. El castigo de Dios es consecuente con la osadía del náufrago, con su avaricia, su soberbia, su orgullo, su ira, su desidia. La sólida relación con Dios que establece el pecado, lleva consigo el castigo como única respuesta divina ante la reiterada imperfección humana.

Así lo asume Manuel Godinho Cardoso, porque la excesiva concentración de pecadores que transporta la nave es la única explicación que sabe dar ante tanto desastre. Sin embargo, el escarmiento de Dios ―ese até clásico, la destrucción― aparece esta vez agazapado en forma de bajo rocoso cubierto por la marea, y a él se suma la ceguera y la sordera que impone Dios a los vigías de la nao Santiago:

[...] por justos y ocultos juicios de Dios, mereciéndolo así nuestros pecados, dio [la nave] de medio través en el bajo, cegando Dios a los marineros que vigilaban desde el bauprés y la vigilancia de los soldados que estaban por las antenas, que no viesen la espuma del mar que reventaba en el bajo, y tapándoles los ojos y los oídos, que en la quietud de la noche no oyesen el roncar de las olas, que con tanta furia quebraban en las piedras, que a dos grandes leguas se podían oír.(14)

Esta vez no ha habido avisos, no se ha visto llegar la tormenta ni la nave cae en picado entre olas abismales; pero tras el fuerte golpe contra las rocas de ese bajo, en alta mar y en noche cerrada, los hombres entienden bien cuál es la situación y el futuro que les espera:

El griterío y la confusión de la gente era grandísimo, como de hombres que se veían sin ninguna esperanza de remedio, en medio del mar que bramaba, con la muerte ante los ojos, en la más triste y horrenda figura que imaginar se pudo en ninguno de los naufragios pasados. La ruptura de la nave, el estallido de la madera (que se estaba toda desmenuzando), la caída de los mástiles y las antenas, hacían entonces un tono y un ruido temerosísimo, tal que parece cosa imposible de recordar después a quien lo escribió.(15)

Pero no le falla la memoria Manuel Godinho Cardoso. Su recurso literario para captar la benevolente piedad del lector lo lleva a recordar con detalle, no tanto la brutalidad de la naturaleza como la de las reacciones humanas:

Nadie trataba ya de nada que no fuera la salvación de las almas, por cuan desengañados se veían de la de los cuerpos, pedían confesión a los religiosos que en la nave iban, con muchas lágrimas y gemidos, con tan poco tino y orden que todos se querían confesar juntamente y en voz [tan] alta que se oían unos a otros [...]. Era la prisa tanta en las confesiones que un hombre, no pudiendo esperar [...] decía sus culpas en voz alta, tan graves y enormes que fue necesario irle el religioso con la mano a la boca, gritándole que se callase, que enseguida lo oiría en confesión; el cual hombre después de confesado, gritaba de lejos, preguntando al padre si lo había absuelto, de tan alienado que andaba con el trance de la muerte.(16)

Se materializa aquí esa terrible máxima paulina, “Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos” (Romanos, 9.21, 9.32, 11.12, 11.22, 11.32), por la que Dios permite el pecado que después habrá de castigar. Y es urgente ponerse en paz con Dios cuando se tiene la muerte ante los ojos, pero al mismo tiempo, este hombre que, desde su locura, confiesa a gritos sus pecados es un magnífico y barroco ejemplo de lo impúdica que es la conciencia de muerte: parece que cuanto más grandes sean los pecados y cuanto más alto se griten, mejor entenderá Dios la dimensión del arrepentimiento. Quem deus vult perdere, demandat prius, reza el trágico adagio atribuido a Eurípides: Dios, o los dioses, enloquecen a los hombres antes de destruirlos. Pero la locura no está ahí, en la brutalidad de la naturaleza, o no sólo, porque la simple puesta en práctica de los pocos recursos de los que los hombres disponen para salvarse convierte ese naufragio en el más cruel de los castigos: por encima del arrecife habría hasta tres palmos de agua durante la bajamar, pero no se haría pie cuando subiera la marea. La desesperación aumenta, y el arrepentimiento y la conciencia de culpa, cuando se entiende que sólo unos pocos van a intentar salvarse en el único esquife del que dispone la nave:

Se materializa aquí esa terrible máxima paulina, “Dios encerró a todos en la desobediencia para tener misericordia de todos” (Romanos, 9.21, 9.32, 11.12, 11.22, 11.32), por la que Dios permite el pecado que después habrá de castigar. Y es urgente ponerse en paz con Dios cuando se tiene la muerte ante los ojos, pero al mismo tiempo, este hombre que, desde su locura, confiesa a gritos sus pecados es un magnífico y barroco ejemplo de lo impúdica que es la conciencia de muerte: parece que cuanto más grandes sean los pecados y cuanto más alto se griten, mejor entenderá Dios la dimensión del arrepentimiento. Quem deus vult perdere, demandat prius, reza el trágico adagio atribuido a Eurípides: Dios, o los dioses, enloquecen a los hombres antes de destruirlos. Pero la locura no está ahí, en la brutalidad de la naturaleza, o no sólo, porque la simple puesta en práctica de los pocos recursos de los que los hombres disponen para salvarse convierte ese naufragio en el más cruel de los castigos: por encima del arrecife habría hasta tres palmos de agua durante la bajamar, pero no se haría pie cuando subiera la marea. La desesperación aumenta, y el arrepentimiento y la conciencia de culpa, cuando se entiende que sólo unos pocos van a intentar salvarse en el único esquife del que dispone la nave:

Hubo esta mañana muchas lágrimas, con grandes demostraciones de contrición y arrepentimiento de culpas, se dijeron las letanías, todos pedían misericordia a Dios, hubo muchos que se daban grandes bofetadas con grandes muestras de sentimiento y dolor, otros traían algunos retablos de Nuestra Señora, mostrándolos desde algún lugar bien alto, donde mejor se pudiesen ver, se ponían todos de rodillas y con grandes gritos y muchos sollozos y lágrimas, que eran continuas, llamaban a la Señora para que les valiese en tan espantosa aflicción, y ya no le pedían otra cosa más que remedio para las almas, que de la salvación de los cuerpos estaban todos desconfiados.(17)

La necesidad de la misericordia de Dios tiene tanta fuerza como la tuvo la osadía, la arrogancia, la soberbia y la codicia del náufrago. El paso siguiente, el precio que ha de pagar la conciencia, es sumir el sacrificio que supone la supervivencia:

náufrago. El paso siguiente, el precio que ha de pagar la conciencia, es sumir el sacrificio que supone la supervivencia:

Fue el espectáculo de este día el más triste y lastimoso que se podía ver. Estaba todo el arrecife lleno de gente, a la que no querían recoger ni los del barco ni los de las balsas; la marea iba creciendo y ellos no podían hacer pie; por lo que enseguida se empezaron a ahogar los que no sabían nadar, y los que sabían también se ahogaban, dilatando con todo un poco la muerte. Andaba gran cantidad de hombres nadando, unos hacia las balsas y otros hacia el batel.(18)

El frío insoportable de la noche aumenta la tragedia:

era de noche, y tan fría que ella sola bastaba para acabar con todos [...]. Aquí se vio el más horrendo espectáculo de todos los del naufragio, porque tanto los de las balsas como los de las rocas, esperando tener algún refugio en el batel, se salieron de ellas y se acercaban desnudos con el agua por el pecho, estando toda la noche en un perpetuo grito, por culpa de la frialdad del agua y de los insoportables dolores; no se oían otras voces más que ays, gemidos y grandes lástimas; clamaban a los del batel que les salvasen, nombrando a muchos por sus nombres y recordándoles el estado en el que se veían.(19)

No será peor la muerte de algunos de los que han conseguido subir al batel. Demasiado peso:

asentaron entre sí que se lanzase a algunas personas al mar; [...] y mostrando Duarte de Melo, el capitán, mucho sentimiento cristiano, […] mandó ver por cuatro o cinco personas la gente que en el batel estaba; llevaban las espadas desnudas en las manos, para así más fácilmente poder ejecutar las sentencias y miserables suertes de los condenados.

Lanzaron fuera del batel a diecisiete personas [...].(20)

No es la fe lo que lo invade todo en el momento límite. Tampoco Dios, por mucho que se le reclame. Lo que realmente lo invade todo es la conciencia de muerte, aunque se suplique a gritos el perdón de Dios. En cualquier caso, el perdón de Dios sólo llegará después que su ira. Manuel de Mesquita Perestrelo ha vivido ese día apocalíptico inmerso en una atormentada naturalaza desatada que castiga sin piedad:

[…] era una cosa horrible de ver, y en todo momento lastimosa de contar, la carnicería que la furia del mar en cada uno hacía, y los diversos géneros de tormentos con los que generalmente trataba a todos, porque por todas partes se veía a unos que, al no poder nadar más, sentían grandes y trabajosas angustias por la cantidad de agua que bebían; otros, que todavía conservaban menos fuerzas, encomendaban las voluntades a Dios y se dejaban por última vez calar hacia el fondo; a otros, las cajas mataban emparedándolos entre ellas, o, al dejarlos aturdidos, las olas los arrastraban y los reventaban contra los escollos; a otros, las maderas y los pedazos de la nave que flotaban los despedazaban por diversas partes con los clavos que tenían, de modo que por todas partes el agua estaba manchada de un color tan rojo como la propia sangre, de la mucha que brotaba de las heridas de los que así acababan sus días […].(21)

El castigo de Dios es un mundo claustrofóbico y enloquecido que crece imparable con una furibunda fuerza destructiva que engulle todo lo que contiene. Es un mundo aberrante, oscuro y rugiente, de una brutalidad ingobernable, en el que la nave de los locos se precipita y del que sólo en náufrago saldrá tan astillosamente traumatizado como su propia nave estallando contra los arrecifes de Buena Esperanza. Buena Esperanza, que cruel ironía el nombre con el que, diez años antes de que Cristóbal Colón descubriera el Paraíso, el rey D. João II de Portugal rebautizó el Cabo Tormentorium superado por Bartolomeu Dias en 1487.

que engulle todo lo que contiene. Es un mundo aberrante, oscuro y rugiente, de una brutalidad ingobernable, en el que la nave de los locos se precipita y del que sólo en náufrago saldrá tan astillosamente traumatizado como su propia nave estallando contra los arrecifes de Buena Esperanza. Buena Esperanza, que cruel ironía el nombre con el que, diez años antes de que Cristóbal Colón descubriera el Paraíso, el rey D. João II de Portugal rebautizó el Cabo Tormentorium superado por Bartolomeu Dias en 1487.

Pero quizás la imagen más sobrecogedora sea la que presencia aquel que, por azar o por fortaleza, ha conseguido sobrevivir a la ira de Dios. Las oníricas imágenes del día después que contempla Perestrelo son una muestra preciosista de la desolación:

[…] en cuanto comenzó a clarear, partimos camino de la playa a buscar alguna ropa con la que nos pudiéramos proteger, y la hallamos toda cubierta de cuerpos muertos, con tan feos y disformes gestos que daban bien evidentes muestras de las penosas muertes que tuvieron, yaciendo unos por arriba, otros por debajo de aquellos escollos; de muchos no aparecían más que los brazos, las piernas o las cabezas, y los rostros estaban cubiertos de arena o de cajas o de otras diversas cosas. Y tampoco era pequeño el espacio que ocupaba la infinidad de haciendas perdidas, porque todo lo que podían abarcar los ojos de uno a otro lado de aquella playa estaba lleno de muchas aromáticas drogas y otra infinita diversidad de propiedades y cosas preciosas, y muchas yacían alrededor de sus dueños, a quienes no solamente no pudieron valer en la presente necesidad, sino que incluso para algunos, que las tenían por excesivamente amadas en esta vida, con su peso fueron causa de su muerte. Verdaderamente era un confuso orden con el que la desventura había todo aquello ordenado, y bastaba el recuerdo de aquel trance para que no se tuviera a la pobreza por el peor de los males, que, por evitarla, dejamos a Dios y al prójimo, patria, padres, hermanos, amigos, mujeres e hijos, y trocamos tantos placeres y sosiegos por los despojos que aquí quedan; y mientras vivimos, nos hacen atravesar mares, fuegos, guerras y todos los peligros y sufrimientos, que tanto nos cuestan.(22)

La melancolía hace su entrada en el relato del náufrago. Es la tristeza consciente y serena del que ha tocado lo insoportable. El tono del superviviente que ha visto la muerte ante los ojos y que ha entendido a dónde le ha llevado la locura de su osadía ―a los despojos que aquí quedan― no es de desconsuelo o de debilidad, sino el de una extraña serenidad. La contemplación de la catástrofe causa en el náufrago una especie de muda fascinación en la visión sublime de una muerte carente de piedad representada por una naturaleza nunca vista que se libera con una fuerza desmedida. Tras la locura del mundo, la ruina lo invade todo de tristeza; es la idea medieval del contemptus mundi recuperada en los textos morales del siglo XVI para demostrar que este ha perdido su cordura originaria y se ha perdido en el delirio. Nace una cultura barrocamente construida desde la alegoría de la pérdida para explicar lo inexplicable del mundo, pero justificada por los actos de los hombres. En ese desencanto del mundo el hombre es culpable, y su pecado conlleva el desorden del mundo. El pecado, la osadía del náufrago, ha modificado la condición del mundo; y la voluntad de Dios, su ira o su misericordia, es la única manera de justificar el comportamiento inarmónico de la naturaleza. El mundo es ya definitivamente paradójico, desconcertante, inestable, destructivo y autodestructivo, en él nada permanece, porque el hombre se ha desviado de su recto camino, y en ese acto, ha desviado el camino del mundo.

La melancolía hace su entrada en el relato del náufrago. Es la tristeza consciente y serena del que ha tocado lo insoportable. El tono del superviviente que ha visto la muerte ante los ojos y que ha entendido a dónde le ha llevado la locura de su osadía ―a los despojos que aquí quedan― no es de desconsuelo o de debilidad, sino el de una extraña serenidad. La contemplación de la catástrofe causa en el náufrago una especie de muda fascinación en la visión sublime de una muerte carente de piedad representada por una naturaleza nunca vista que se libera con una fuerza desmedida. Tras la locura del mundo, la ruina lo invade todo de tristeza; es la idea medieval del contemptus mundi recuperada en los textos morales del siglo XVI para demostrar que este ha perdido su cordura originaria y se ha perdido en el delirio. Nace una cultura barrocamente construida desde la alegoría de la pérdida para explicar lo inexplicable del mundo, pero justificada por los actos de los hombres. En ese desencanto del mundo el hombre es culpable, y su pecado conlleva el desorden del mundo. El pecado, la osadía del náufrago, ha modificado la condición del mundo; y la voluntad de Dios, su ira o su misericordia, es la única manera de justificar el comportamiento inarmónico de la naturaleza. El mundo es ya definitivamente paradójico, desconcertante, inestable, destructivo y autodestructivo, en él nada permanece, porque el hombre se ha desviado de su recto camino, y en ese acto, ha desviado el camino del mundo.

La mirada del náufrago y su estupor, su voz sencilla para reproducir el recuerdo, dan al relato el abigarramiento de un retablo barroco hecho de sombras y bultos, de estallidos y gritos, de movimiento incesante, en el más genuino y desequilibrado equilibrio. Junto a esa voz, el mar en su manifestación más extrema es el mejor de los escenarios para representar la condición del hombre, su dependencia de la fortuna y su insignificancia ante la fuerza ingobernable del universo. En su sufrimiento, el náufrago se ve a sí mismo siguiendo irreversiblemente los principios morales y ascéticos de esa imitatio Christi impregnada de temor de Dios, de apología de la soledad, de silencio y recogimiento en la que apenas cabe la meditación sobre la condición miserable del hombre, sobre la muerte y sobre el juicio apocalíptico de Dios al final de los tiempos.

condición del hombre, su dependencia de la fortuna y su insignificancia ante la fuerza ingobernable del universo. En su sufrimiento, el náufrago se ve a sí mismo siguiendo irreversiblemente los principios morales y ascéticos de esa imitatio Christi impregnada de temor de Dios, de apología de la soledad, de silencio y recogimiento en la que apenas cabe la meditación sobre la condición miserable del hombre, sobre la muerte y sobre el juicio apocalíptico de Dios al final de los tiempos.

Inevitablemente vuelve a la memoria esa nave de los locos bosquiana que inconscientemente a la deriva se va acercando a los escollos, y que se entrecruza con la espiritual y ascética devotio moderna que avanza por el pensamiento moral de la segunda mitad del XVI. Si el poderoso y soberbio navegante que salió de la indostánica ciudad de Goa en época poco propicia y con la nave excesivamente cargada y mal preparada se ha visto a sí mismo clamando a Dios entre olas montañosas que se desploman con todo su peso sobre la cubierta del barco, si se ha reconocido a sí mismo pagando fortunas por un cuartillo de agua mientras camina sin fuerza por las descarnadas tierras africanas o, ya al límite, royendo las suelas de su destrozado calzado para no morir de hambre, y asimismo, si esas imágenes de uno mismo dibujan un pedazo de una biografía íntimamente colectiva, la tormentosa meditación sobre el sentido de la culpa y sobre la asunción de la propia responsabilidad, constituyen la materia con la que Sebastián Brant inicia el ejercicio de conocerse a sí mismo al situarse en la proa de su barco de los necios. Tanto desde la desolada voz del náufrago como desde los versos del humanista o la pincelada extraña del pintor holandés, el retrato colectivo que ofrecen tiene la valentía de relatar el límite hasta el que el hombre ha sido capaz de llegar. En el relato del náufrago, en su descarnado realismo y su tono de frío enfrentamiento a la tragedia de la propia biografía, se puede encontrar un paralelismo, no sólo de un yo en primera persona que sufre lo impensable, sino también las últimas páginas de la biografía de un “yo” colectivo que representa el final funesto de una aventura oceánica de dos siglos y un pedazo crucial de la historia de Occidente. La voz que narra la historia más trágica del mar, la que se eleva desde la nave de los locos, sigue una derrota muy distinta al tono osado en el que se explicaron la conquista de la utópica Calicut o la de esas otras Indias tan paradisíacamente orientales a las que habían llegado las naves colombinas.

Notas

1. Vandenbroeck, “Hieronymus Bosch: la erudición del enigma”. Hieronymus Bosch, El Bosco: obra completa. Eds. Jos Koldeweij, Paul Vandenbroeck, Bernard Vermet. Barcelona: Polígrafa, 2005, p. 142.

2. Colón, Cristóbal. «Relación del tercer viaje (1498-1500)». Cristóbal Colón. Los cuatro viajes. Testamento, ed. de Consuelo Varela. Madrid: Alianza, 2000, p. 235.

3. Colón, Cristóbal. Op. cit. p. 238-239.

4. Casas, Bartolomé de las. Historia de las Indias. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1986, libro 1º, cap. CXXXVIII; Colón, Cristóbal. Op. cit. p. 268.

5. Un mundo próximo a lo que Rafael Argullol ha llamado, refiriéndose a la representación pictórica de la segunda mitad del quattrocento, una naturaleza transfigurada. Rafael Argullol. Quattrocento.Barcelona: Montesinos, 1982, p. 49.

6. Sobre la difusión en Europa de la empresa marítima portuguesa, véase Randles, W. G. L. “La diffusion dans l’Europe du XVIe siecle des connaissances geographiques dues aux decouvertes portugaises”. La Decouverte, le Portugal et l’Europe. Actes du Colloque, Paris 26-28 mai 1988. París: Fondation Calouste Goulbenkian, 1990, p. 269; Matos, Luís de. “L’Expansion portugaise dans la littérature latine de la Renaissance”. L’Humanisme Portugais et l’Europe: Actes du XXIe. Colloque International d’Etudes Humanistes. Tours, 3-13 juillet 1978. París : Fondation Calouste Gulbenkian. Centre Culturel Portugais, 1984, p. 405-407; André, Carlos Ascenso. “Luz e penumbra na literatura humanista dos Descobrimentos”. Humanismo português na época dos Descobrimentos. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 1993, p. 217-256.

7. Las primeras ediciones de los relatos que más impactaron a la sociedad portuguesa son de mediados del siglo XVI y aparecen cuando todavía está muy viva la noticia del desastre. La primera edición de la Perda do galeão Grande S. João (cuya noticia causó una gran conmoción no sólo por la gran riqueza que transportaba la nave, sino porque desaparecieron con él importantes personalidades de la política ultramarina), se fecha entre 1555, momento en el que llegó la noticia del naufragio a Portugal, y 1564, año en el que aparece la segunda edición (fue un suceso tan conocido que se llegaron a publicar seis ediciones desde 1555 a 1633: la primera, entre 1555 y 1564, fecha de la segunda edición; 3ª ed. en 1592; reedición de la 3ª ed. en 1614; 4ª ed, en 1625; y reedición de la edición de 1592 en 1633). Kioko Koiso.Mar, medo e morte: aspectos psicológicos dos náufragos na História Trágico-Marítima, nos testemunhos inéditos e notras fontes. Cascais: Patrimonia, 2004, vol. I, p 55-56. En el período de tiempo entre las dos primeras ediciones naufraga la nao São Bento (1554) y la Conceição (1555); y en 1564, cuando aparece la segunda edición del São João y la primera del São Bento, ya han naufragado las naves Santa Maria da Barca, Águia y Graça (1559) y la São Paulo (1560). Boxer, Charles R. “An Introduction to the História Trágico-Marítima (1957): some Corrections and Clarifications”. Quaderni Portoghesi, 5. Pisa: Giardini Ed., 1979. p. 102.

8. Han llegado hasta la actualidad dieciocho relatos de los muchos que debieron de circular por la Lisboa renacentista. Su irregular edición y posteriores rediciones, sus diferentes versiones y falsificaciones, la existencia de manuscritos que no equivalen a primeras versiones sino que responden a copias de textos ya publicados, las diferencias, contradicciones y lapsos temporales entre diversos relatos de un mismo suceso ha hecho que la historiografía generalmente haya trabajado sobre este subgénero de la literatura de viajes a partir de la colección de doce de estos relatos (el corpus más completo del que se dispone de este tipo de textos) que el historiador Bernardo Gomes de Brito editó en el siglo XVIII bajo el acertado título de História Trágico-Marítima (História Trágico-Marítima. Em que se escrevem chronológicamente os Naufragios que tiverão as Naos de Portugal, depois que se poz em exercicio a Navegação da India, Lisboa, Officina de Congregação do Oratorio, 1735-1736, 2 vols.). Una edición completa y asequible, aunque de muy incómodo manejo: Brito, Bernardo Gomes de. História Trágico-Marítima. Mira-Sintra: Europa-América, [s.a.], 2 vols. (las citas referenciadas en el texto pertenecen a esta edición). Existe ya un primer estudio comparativo y sistematizado que fija e identifica los textos conservados, y representa un valioso primer paso para la investigación filológica sobre estos materiales, además de añadir una detallada bibliografía, un inventario de los relatos y un apéndice documental: Kioko Koiso. Mar, Medo e Morte: aspectos psicológicos dos náufragos na História Trágico-Marítima, nos testemunhos inéditos e noutras fontes. Cascais: Patrimonia, 2004, 2 vols. Otros estudios fundamentales:, Moniz, António Manuel de Andrade.A História Trágico-Marítima: identidade e condição humana. Lisboa: Colibri, 2001; A História Trágico-Marítima: análise e perspectivas. Eds. Ma. Alzira Seixo y, Alberto Carvalho. Lisboa: Cosmos, 1996; Custodio, Pedro Balaus. A História Trágico-Marítima: do Herói ao Anti-herói. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1992; Urbano, Ma. Luísa Machado de Graça Marques Dias. A História Trágico-Marítima: uma Visão Manierista do Homem, Queda, Expiação e Morte. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1992; además del ya clásico estudio de Boxer, Charles R. The Tragic History of the Sea 1589-1622. Narratives of the Shipwecks of the Portuguese East-Indiamen. Cambridge: The Hakluyt Society, 1959. Un estudio sobre las crónicas en Soler, Isabel. El nudo y la esfera: el navegante como artífice del mundo moderno. Barcelona: Acantilado, 2003, p. 380-484; y una traducción y edición antologada en Soler, Isabel. Los mares náufragos. Barcelona: Acantilado, 2004.

9. Guinote, Paulo, Frutuoso, Eduardo, Lopes, António. Naufragios e Outras Perdas da “Carreira da Índia”, séculos XVI e XVII. Lisboa: Grupo de Trabalho do Ministerio da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998. p. 106-116. Kioko Koiso. Op. cit. p. 241-242. Un estudio clásico sobre el ritmo de la economía ultramarina: Godinho, Vitorino Magalhães. Mito e Mercadoria, Utopia e prática de Navegar. Séculos XIII-XVIII. Lisboa: Difel, 1990.

10. “Naufrágio que passou Jorge de Albuquerque Coelho vindo do Brasil para este Reino no ano de 1565, escrito por Bento Teixeira Pinto, que se achou no dito naufrágio”, Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., v. II, p. 30-31.

11. “Naufrágio que passou Jorge de Albuquerque Coelho”.Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. II. p. 31.

12. “Naufrágio que passou Jorge de Albuquerque Coelho”. Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. II, p. 33-34.

13. “Relação da viagem e naufrágio da nau S. Paulo”. Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. I, p. 171-172.

14. “Relação do naufrágio da nau Santiago no ano de 1585, e itinerário da gente que dele se salvou, escrita por Manuel Godinho Cardoso, e agora novamente acrescentada com mais algumas notícias”. Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. II, p. 56.

15. “Relação do naufrágio da nau Santiago no ano de 1585”, Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. II, p. 56.

16. “Relação do naufrágio da nau Santiago no ano de 1585”, Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. II, p. 56-57.

17. “Relação do naufrágio da nau Santiago no ano de 1585”, Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. II, p. 62.

18. “Relação do naufrágio da nau Santiago no ano de 1585”, Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. II, p. 65.

19. “Relação do naufrágio da nau Santiago no ano de 1585”, Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. II, p. 65.

20. “Relação do naufrágio da nau Santiago no ano de 1585”, Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. II, p. 66.

21. “Relação sumária da viagem que fez Fernão d’Álvares Cabral desde que partiu deste Reino por capitão-mor da armada que foi no ano de 1553 às partes da Índia até que se perdeu no cabo de Boa Esperança no ano de 1554. Escrita por Manuel de Mesquita Perestrelo que se achou no dito naufrágio”. Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. I, p. 232.

22. “Relação sumária da viagem que fez Fernão d’Álvares Cabral”, Brito, Bernardo Gomes de, Op. cit., vol. I, p. 235.

Obras Citadas

André, Carlos Ascenso, “Luz e penumbra na literatura humanista dos Descobrimentos”. Humanismo português na época dos Descobrimentos. Coimbra: Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, 1993.

Alzira Seixo, Ma. y Alberto Carvalho, eds. História Trágico-Marítima: análise e perspectivas. Lisboa: Cosmos, 1996

Argullol, Rafael. Quattrocento.Barcelona: Montesinos, 1982.

Boxer, Charles R. “An Introduction to the História Trágico-Marítima (1957): some Corrections and Clarifications”. Quaderni Portoghesi, 5. Pisa: Giardini Ed., 1979.

---. The Tragic History of the Sea 1589-1622. Narratives of the Shipwecks of the Portuguese East-Indiamen. Cambridge: The Hakluyt Society, 1959.

Brito, Bernardo Gomes de. História Trágico-Marítima. Em que se escrevem chronológicamente os Naufragios que tiverão as Naos de Portugal, depois que se poz em exercicio a Navegação da Índia. Lisboa: Officina de Congregação do Oratorio, 1735-1736, 2 vols.

---. História Trágico-Marítima. Mira-Sintra: Europa-América, [s.a.], 2 vols.

Casas, Bartolomé de las. Historia de las Indias. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1986.

Colón, Cristóbal, Cristóbal Colón. Los cuatro viajes. Testamento. Ed. de Consuelo Varela. Madrid: Alianza, 2000.

Custodio, Pedro Balaus. A História Trágico-Marítima: do Herói ao Anti-herói. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1992.

Godinho, Vitorino Magalhães. Mito e Mercadoria, Utopia e prática de Navegar. Séculos XIII-XVIII. Lisboa: Difel, 1990.

Guinote, Paulo; Frutuoso, Eduardo y Lopes, António. Naufragios e Outras Perdas da “Carreira da Índia”, séculos XVI e XVII. Lisboa: Grupo de Trabalho do Ministerio da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1998.

Koldeweij, Jos, Paul Vandenbroeck y Bernard Vermet, editores.Hieronymus Bosch, El Bosco: obra completa. Barcelona: Polígrafa, 2005.

Kioko Koiso. Mar, medo e morte: aspectos psicológicos dos náufragos na História Trágico-Marítima, nos testemunhos inéditos e notras fontes. Cascais: Patrimonia, 2004, 2 vols.

Matos, Luís de, “L’Expansion portugaise dans la littérature latine de la Renaissance”. L’Humanisme Portugais et l’Europe: Actes du XXIe. Colloque International d’Etudes Humanistes. Tours, 3-13 juillet 1978. Paris : Fondation Calouste Gulbenkian. Centre Culturel Portugais, 1984.

Moniz, António Manuel de Andrade.A História Trágico-Marítima: identidade e condição humana. Lisboa: Colibri, 2001.

Randles, W. G. L., “La diffusion dans l’Europe du XVIe siecle des connaissances geographiques dues aux decouvertes portugaises”. La Decouverte, le Portugal et l’Europe. Actes du Colloque, Paris 26-28 mai 1988. Paris : Fondation Calouste Goulbenkian, 1990

Soler, Isabel. El nudo y la esfera: el navegante como artífice del mundo moderno. Barcelona: Acantilado, 2003.

――. Los mares náufragos. Barcelona: Acantilado, 2004.

Urbano, Ma. Luísa Machado de Graça Marques Dias. A História Trágico-Marítima: uma Visão Manierista do Homem, Queda, Expiação e Morte. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1992.