De la destrucción a la salvación: el ser y la literatura en la cuentística piñeriana

Lucila Navarrete Turrent, UNAM

Subsiste la visión del instante presente,

que aparta al ser de la preocupación por los instantes venideros.

Como si hubiera muerto la serie de los instantes,

que ordena la perspectiva del trabajo.

El suicidio del lenguaje es una apuesta.

Si hablo, obedezco a la necesidad de salir del instante presente.

Pero mi suicidio anuncia el salto

al cual se arroja el ser liberado de sus necesidades.

Georges Bataille, “La pura felicidad”

Entre 1941 y 1944 Virgilio Piñera (1912-1979) publica Las furias, El conflicto, La isla en peso y Poesía y prosa.(1) Tan sólo estos tres años definen una poética que se convertirá en empresa estética y moral; empresa que presupondrá la certeza de un mundo desprovisto de sentido y finalidad, en el que no hay posibilidad de escapar de la lógica de la vida, excepto a través de la literatura. Es una poética que dimensiona la autenticidad del ejercicio creador y articula una noción específicamente piñeriana del espacio-tiempo.

Entre 1941 y 1944 Virgilio Piñera (1912-1979) publica Las furias, El conflicto, La isla en peso y Poesía y prosa.(1) Tan sólo estos tres años definen una poética que se convertirá en empresa estética y moral; empresa que presupondrá la certeza de un mundo desprovisto de sentido y finalidad, en el que no hay posibilidad de escapar de la lógica de la vida, excepto a través de la literatura. Es una poética que dimensiona la autenticidad del ejercicio creador y articula una noción específicamente piñeriana del espacio-tiempo.

Este trabajo explora, por una parte, el proceso de emergencia de Piñera como creador, acontecimiento en el que Lezama Lima es de suma importancia como adversario y al mismo tiempo interlocutor, y los caminos de conformación de una poética de “las destrucciones,” como él mismo la llamó. Después de colocar en contexto la búsqueda por la autenticidad en la literatura, las relaciones entre vida y literatura, la marginalidad a conciencia, y la apuesta por una poética de la destrucción, es decir, todo su proyecto estético-moral, trasladamos nuestro análisis a la configuración espacio-temporal, así como a la dimensión filosófica y metaliteraria de la cuentística piñeriana, manifiesta fundamentalmente en su relato inaugural “El Conflicto,” y posteriormente en cuentos como “Ars longa, vita brevis,” “El que vino a salvarme,” “El otro yo” y “La muerte de las aves,” entre otros tantos que por cuestiones de espacio no podremos discutir. Sus cuentos, como veremos, abren caminos inesperados para leer un tipo de relación del ser con (en) el mundo, del ser con (en) el tiempo y el ser con (en) la literatura. En este sentido, nuestra lectura enfatiza el carácter filosófico de la obra piñeriana.

Punto de partida: autenticidad, Lezama, camino de la destrucción

Para poder escribirse a sí mismo, Piñera necesitó de un personaje adversario. La importancia de la ficción en la vida era tan importante como la vida en la ficción. Bien señala Alberto Abreu Arcia que “Piñera se nos presenta como un arquetipo de escritor que encara la Vida y la Literatura desde una eticidad hasta entonces desconocida por las generaciones que vendríamos después” (19).

Como buen dramaturgo, Piñera concebía la vida como un teatro en el que todos portamos máscaras. Virgilio el homosexual, flaco, pobre, marginal, escéptico y coloquial, necesitaba un Lezama católico, barroco, gordo y respetado. Pero su antagónico era, a su vez, fuente de profunda admiración y respeto; muestra de ello serán las participaciones conjuntas en revistas dirigidas por Lezama: Espuela de Plata (1939-1941), Nadie parecía (1942-1944), Poeta (1942-1943) y Orígenes (1944-1956). Para Piñera, el cariño al autor de Muerte de Narciso se transformaba en revés de todo aquello que Piñera buscaba. “Lezama y Piñera son el anverso y el reverso de una misma moneda, los opuestos se tocan –señala Abreu Arcia–. Lo cubano, lo histórico, lo universal, estremecido en su centro por dos discursos, dos maneras diferentes de asumir el hecho literario y la propia existencia del escritor” (24).

su antagónico era, a su vez, fuente de profunda admiración y respeto; muestra de ello serán las participaciones conjuntas en revistas dirigidas por Lezama: Espuela de Plata (1939-1941), Nadie parecía (1942-1944), Poeta (1942-1943) y Orígenes (1944-1956). Para Piñera, el cariño al autor de Muerte de Narciso se transformaba en revés de todo aquello que Piñera buscaba. “Lezama y Piñera son el anverso y el reverso de una misma moneda, los opuestos se tocan –señala Abreu Arcia–. Lo cubano, lo histórico, lo universal, estremecido en su centro por dos discursos, dos maneras diferentes de asumir el hecho literario y la propia existencia del escritor” (24).

A principios de los años cuarenta (1942-1943) Virgilio se expresaba de Lezama en “Terribilia Meditans,” como aquel que había sacado a la poesía de la repetición, pero que lamentablemente se había instalado muy pronto en el vasallaje: “Después de Enemigo rumor –testimonio rotundo de liberación – era ineludible haber dejado atrás ciertas cosas que él no ha dejado. […] Era absolutamente preciso no proseguir en la utilización de su técnica usual; hacer un verso más con lo ya sabido y descubierto por él mismo, significaba repetirse genialmente pero repetirse al fin y al cabo” (Poesía y Crítica 173). Para 1970 llegaría a confesar: “Con Paradiso, Lezama-persona supo que los tres demonios [conversador, poeta y novelista] eran uno solo; supo que Paradisoera una gran novela al mismo tiempo que un gran poema y la genial explosión verbal de un conversador. Y supo, por fin, que la futuridad le estaba asegurada. Entonces reposó, se desalteró. Supongo que en tal momento exclamara: ritmo hesicástico: podemos empezar” (264).(2)

Al joven Piñera de los años cuarenta, un poeta expresamente homosexual, Lezama le parecía condescendiente. En sus críticas podía pecar de agudeza, tanto como de injusticia. Lo cierto es que el escritor de Las Furiasdebía emerger como un indomable, cuyo papel en este mundo al que se viene a portar máscaras, era precisamente el del desenmascarador. Desarrolló una gran habilidad para transitar como un rebelde entre la soberanía y los liderazgos culturales, ya fueran Lezama y sus revistas, o el grupo que se nucleó en torno a Lunes de Revolución (1959-1961). Su marginalidad era condición asumida a conciencia. La fidelidad a la literatura era cuestión de moralidad; sabía por ello que le esperaba hambre e incomprensión. En su controversial texto “En el País del Arte” afirma:

la vida, en general, es pérdida constante de soberanía: dependemos siempre de alguien, algo nos limita y conforma en algo que está fuera de nosotros. Y lo único que puede hacernos soberanos es la medida de nuestra propia existencia. (…) No es el arte quien nos hace artistas sino que somos nosotros quienes ponemos sobre un plano artístico nuestra propia existencia. (Poesía y crítica 138).

Críticas del estilo, parecían advertencias para sí, tanto como manifiestos estético-morales, y confrontaciones que pasaban por Lezama, Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo. Esta decisión de ser un soberano, aceptando que a la vez no se puede serlo a plenitud, llevó a Piñera a transitar entre la soledad y el deseo de ser escuchado, entre la búsqueda moral y el temor a ser incomprendido. Su personaje del cuento “La cara” (1956) ilustra en este sentido la vulnerabilidad que significa mostrar el rostro (prescindir de la máscara), y el desasosiego que provoca en quien le es concedido verlo: “Yo tengo absoluta necesidad de verlo a usted. […] ¡No, no quiero decir que tenga que verle la cara expresamente! Yo nunca osaría vérsela; sé que usted me necesita, y aun cuando muriese literalmente de ganas de contemplar su cara, las sacrificaría por su propia seguridad. Viva tranquilo. No, lo que quiero decir es que yo también sufro” (Cuentos Completos 78).

Críticas del estilo, parecían advertencias para sí, tanto como manifiestos estético-morales, y confrontaciones que pasaban por Lezama, Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo. Esta decisión de ser un soberano, aceptando que a la vez no se puede serlo a plenitud, llevó a Piñera a transitar entre la soledad y el deseo de ser escuchado, entre la búsqueda moral y el temor a ser incomprendido. Su personaje del cuento “La cara” (1956) ilustra en este sentido la vulnerabilidad que significa mostrar el rostro (prescindir de la máscara), y el desasosiego que provoca en quien le es concedido verlo: “Yo tengo absoluta necesidad de verlo a usted. […] ¡No, no quiero decir que tenga que verle la cara expresamente! Yo nunca osaría vérsela; sé que usted me necesita, y aun cuando muriese literalmente de ganas de contemplar su cara, las sacrificaría por su propia seguridad. Viva tranquilo. No, lo que quiero decir es que yo también sufro” (Cuentos Completos 78).

El cuento, como muchos otros textos de Piñera, funciona asimismo como alegoría de su tesis sobre la autenticidad en la vida y la creación. La belleza, máscara del verdadero rostro, no hace más que ocultar los demonios que los cultivadores de la belleza ignoran. Al respecto, Duanel Díaz señala que Piñera era como “los surrealistas, románticos empedernidos, [que] querían destruir el Arte para que de su cadáver surgiera la verdadera vida, la vida poética que yacía debajo de la costra de la cultura y la costumbre” (25), «costra» cultivada fundamentalmente por coetáneos como Lezama, Cintio Vitier y el grupo de la revista Orígenes.(3)

Cuando estaba por cumplir los treinta años Piñera se trasladó a La Habana (1941), sitio en el que se iniciará en el mundo de la publicación, al tiempo que será marcado por el pathos de “la destrucción” y la autenticidad. Estas decisiones, lo sabía, no le depararían el mejor de los futuros. “Ya en La Habana empezó en forma mi eterno combate contra la escritura. Porque no se lucha por la escritura sino en su contra” (cit. en Espinosa 94). Autoexcluirse de una visión constructora de la literatura, significaba ser un marginal a conciencia en Cuba, lo que no precisamente significaba crear una literatura marginal. Disentimos, en este sentido, de la lectura que Antón Arrufat elabora respecto de la doble exclusión en Piñera: en obra y en persona: “Su lenguaje, su visión del mundo, los procedimientos de su escritura –dice Arrufat– son tan marginales como lo fue su persona” (21). Es cierto que renunció al reconocimiento y fue un homosexual confeso, pero la marginalidad de su literatura no fue por opción. Las preocupaciones del dramaturgo obedecían, más bien, a un espíritu de época: a las reflexiones que abrieron camino a las estéticas de vanguardia, la representación del desencantamiento, el teatro del absurdo y la filosofía existencialista, como respuesta a la Primera y Segunda Guerra mundiales.

de la publicación, al tiempo que será marcado por el pathos de “la destrucción” y la autenticidad. Estas decisiones, lo sabía, no le depararían el mejor de los futuros. “Ya en La Habana empezó en forma mi eterno combate contra la escritura. Porque no se lucha por la escritura sino en su contra” (cit. en Espinosa 94). Autoexcluirse de una visión constructora de la literatura, significaba ser un marginal a conciencia en Cuba, lo que no precisamente significaba crear una literatura marginal. Disentimos, en este sentido, de la lectura que Antón Arrufat elabora respecto de la doble exclusión en Piñera: en obra y en persona: “Su lenguaje, su visión del mundo, los procedimientos de su escritura –dice Arrufat– son tan marginales como lo fue su persona” (21). Es cierto que renunció al reconocimiento y fue un homosexual confeso, pero la marginalidad de su literatura no fue por opción. Las preocupaciones del dramaturgo obedecían, más bien, a un espíritu de época: a las reflexiones que abrieron camino a las estéticas de vanguardia, la representación del desencantamiento, el teatro del absurdo y la filosofía existencialista, como respuesta a la Primera y Segunda Guerra mundiales.

El hecho de no haber tenido interlocutores en su medio, no se traducía en renuncia al diálogo,(4) muestra de ello fue su amistad con Witold Gombrowicz. Asumió a conciencia su locus de enunciación: crear desde y en la isla, sabiendo que una consecuencia de ello podía ser la marginación. Baste señalar las cavilaciones metaliterarias sobre la autenticidad del creador y el papel salvífico de la literatura, que manifiestan la necesidad de la interlocución y, en este sentido, de escapar de la exclusión. La opinión de Abreu Arcia parece más justa: “La problemática de la Inmortalidad del escritor lograda a través de la ficción se reitera, significativamente, sobre todo, en sus últimos textos, no como una indagación sin esperanza, más bien como una creencia, y con el fervor propio de quien vive, en carne propia, esta certeza” (27).

Pero volvamos a esos primeros años de irrupción en lo estético, cuando al poco tiempo de publicar Las Furias escribe a su amigo Lezama, como si estuviera describiendo su nacimiento como creador, al marcar las pautas de su plena identificación con su el autor de Enemigo rumor. Reconoce que Las Furias son tan suyas como de Lezama Lima, e insiste en escuchar sus impresiones: “con la necesaria cantidad dirás de estas Furias y situarás a estas Furias en el lugar que les pertenezca” (Órbita de Virgilio Piñera 258). Se trata de una carta en la que Piñera reconoce a Lezama como un padre que debe matarse simbólicamente, y con quien a su vez se está en deuda: “Claro, las Furias van influidas, influenciadas, pero como sucede con el oro de buena ley, el poderoso impulso deja atrás las lentas aleaciones requeridas” (258).

Pero volvamos a esos primeros años de irrupción en lo estético, cuando al poco tiempo de publicar Las Furias escribe a su amigo Lezama, como si estuviera describiendo su nacimiento como creador, al marcar las pautas de su plena identificación con su el autor de Enemigo rumor. Reconoce que Las Furias son tan suyas como de Lezama Lima, e insiste en escuchar sus impresiones: “con la necesaria cantidad dirás de estas Furias y situarás a estas Furias en el lugar que les pertenezca” (Órbita de Virgilio Piñera 258). Se trata de una carta en la que Piñera reconoce a Lezama como un padre que debe matarse simbólicamente, y con quien a su vez se está en deuda: “Claro, las Furias van influidas, influenciadas, pero como sucede con el oro de buena ley, el poderoso impulso deja atrás las lentas aleaciones requeridas” (258).

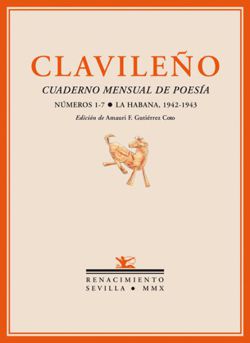

Para apreciar la complejidad de la relación Piñera-Lezama, vale la pena hacer alusión a uno de los poemas más lezamianos de aquél, “La destrucción del danzante”, escrito en 1941 y publicado hasta 1943 en la revista Clavileño (1942-1943);incluido en la antología de Cintio Vitier, Diez poetas cubanos (1948), y posteriormente excluido por su propio autor de sus antologías, así como de las recientes ediciones de la UNEAC, a propósito del centenario del autor. Según Roberto Méndez Martínez, una posible razón por la que Antón Arrufat –albacea de los papeles de Piñera– haya “respetado” la voluntad de éste, pudo deberse a la “evidente cercanía de esta composición a la poética inicial de José Lezama Lima, esa que irrumpe en 1937 con Muerte de Narciso y se consolida, precisamente, en 1941, con Enemigo rumor” (13).

Entre Las Furias y “La destrucción…” distarán algunos meses de escritura. Lo cierto es que Piñera respetó y valoró su incursión “origenista” durante el tiempo temprano en que forjó su identidad creativa, hasta conseguir su emancipación y emergencia como escritor de la destrucción:

Tu modo poético es difícil [confiesa a su amigo], pero de pronto la línea de un verso procura razones y claridades; una imagen aislada (¿aislada?) confirma las exploraciones, y de éstas (de las imágenes) tu poesía llena hinchadísimos odres. […] Pero en mi poesía estas mismas imágenes, dirigiéndose en opuesto sentido, no se presentan con el deslumbrante, fosforescente ropaje que permita descubrirlas. (…) Se alude a las islas… pero no para desacreditar tus hermosas y majestuosas islas, sino como manera de no quedar anclado en ellas, porque sería satisfacer el deseo de conocerlas y gozarlas y ésta es mi tragedia que yo no podré nunca conocer o gozar nada (Órbita de Virgilio Piñera 259).

Esta conmovedora declaración de su sufrimiento, proviene de la certeza de saberse absolutamente solo y desgraciado en el mundo, condición que distingue la poesía moderna legada por un poeta muy admirado por Piñera, Charles Baudelaire. Si Piñera era beligerante con Lezama, lo era en la medida en que necesitaba de su amigo para construir a su adversario en la gran obra del teatro de la vida y la creación. Más allá de la escenificación y la ironía, Piñera emprendió la búsqueda tras el “extravío de la aureola,” como reza el conocido poema de Baudelaire, una de las expresiones más emblemáticas sobre la pérdida de referentes fundacionales y la imposibilidad de la salvación. Como dice Enrique López Castellón en un estudio introductorio a la poesía del poeta francés: “se trataría de adoptar una determinada postura ante «lo efímero, lo fugaz, lo contingente», pues el rasgo esencial de la modernidad es la toma de conciencia de la discontinuidad del tiempo, la ruptura con la tradición” (17).

Piñera, como lo supo Kafka, otro de sus admirados escritores, la destrucción del mundo deshumaniza. Entonces, ¿qué sentido tendría que Piñera, como Lezama y Vitier, le cantara a la isla, la exaltara y participara en la figuración de su belleza y eternidad? Piñera no podía maquillar al serbaudeleriano: ser un echado del Edén. En uno de sus poemas de 1944 anticipa que ni siquiera puede ser concedido el Juicio Final: “En este parque donde el sol forma llagas en la espalda / de los que pasean, no puede llegar el Juicio Final” (La isla en peso 52). Esta visión de la isla será, en muchos sentidos, contraria al espíritu teleológicode la constelación poética lezamiana, y de los intereses del grupo «origenista», cuyas preocupaciones generalmente versaron en torno a cómo dar forma artística a su lugar de enunciación, asumiendo el valor de la americanidad (Moreno 267-291).

Las Furias, ese poema inaugural, prefigura la ausencia de lo sacro y la «desustanciación», como apunta Cintio Vitier en su crítica a Poesía y prosa.(5) Establece asimismo, coordenadas de enunciación que lo acompañarán hasta sus últimos textos. “En «Las Furias» hay dos «momentos» –escribe a Lezama–. Se pide al amor su goce, pero viene enseguida el tema de la indecisión. Inmediatamente se solicita a las Furias este mismo goce pero también se teme la satisfacción, la felicidad del goce prometido. Es, si tú quieres, el tema de «El Conflicto»; el único tema que me interesa; es, mi teoría de las destrucciones…” (Órbita de Virgilio Piñera 260).

su crítica a Poesía y prosa.(5) Establece asimismo, coordenadas de enunciación que lo acompañarán hasta sus últimos textos. “En «Las Furias» hay dos «momentos» –escribe a Lezama–. Se pide al amor su goce, pero viene enseguida el tema de la indecisión. Inmediatamente se solicita a las Furias este mismo goce pero también se teme la satisfacción, la felicidad del goce prometido. Es, si tú quieres, el tema de «El Conflicto»; el único tema que me interesa; es, mi teoría de las destrucciones…” (Órbita de Virgilio Piñera 260).

Destrucción que no es sino auto aniquilación del creador mismo, del lenguaje que lo constituye y del lugar desde donde habla. Acto canibalesco que se impondrá desde estos primeros años como un pertinaz diálogo con creadores y estéticas, tanto cercanos, como contrarios a sus búsquedas. A Piñera le interesaba poner al descubierto (desenmascarar) el sinsentido de venir a morar el mundo, esa suerte de ínsula siempre autorreferencial, en la que no hay finalidad, ni esperanza porque el trabajo, la reproducción y la muerte se repiten sin cesar; porque se está en la eterna cárcel del presente, desposeídos de singularidad y goce: “No tengo sabido, alegres Furias: / esas islas por aguas ataviadas / donde hombres sombríos y suntuosos / furiosamente sobre dioses ríen” (La isla en peso 24). Bien señala Duanel Díaz que el poeta de La isla en peso (1944), “es un cuerpo en fatal caída, atrapado entre la poesía y la presencia envolvente del trópico” (30).

Por último, es imprescindible señalar, con Abreu Arcia, que Piñera poseía una sensibilidad contemporánea capaz de “captar las inquietudes artísticas, filosóficas, espirituales de su tiempo” (47). La figura coetánea más importante, en este sentido, será Gombrowicz, a quien conocerá durante su estancia en Buenos Aires y traducirá con ahínco. Para el escritor polaco, todas las formas de autoritarismo, como el nazismo y el estalinismo, representaban lo más grotesco de los fanatismos y la fabricación de ideales y sentimientos. Albert Camus, ese otro contemporáneo del polaco y el cubano, entregará su empresa filosófico-literaria al tema del suicidio porque para sobrevivir, dice Georges Bataille, es necesario negar el dolor, suicidando el lenguaje. He ahí la sensibilidad de Virgilio Piñera, ahí su ethos.

Mundo es destino

El primer cuento de Piñera será “El conflicto,” escrito en 1940 y publicado en 1942 en un cuadernillo de Espuela de plata.(6) Se trata de uno de los cuentos de mayor extensión (alrededor de 30 páginas), que inaugura los motivosmás frecuentes de su cuentística: la presencia de una lúcida maquinaria de posibilidades espacio-temporales; la reflexión sobre la literatura como escape de la lógica del mundo; la incursión de narradores focalizados en la conciencia de los personajes principales; la indagación sobre la sustitución, desdoblamiento e inorganicidad del mundo y sus seres; el cuestionamiento sobre la ausencia de singularidad; la repetición de la experiencia del presente; la reflexión sobre el quehacer de la literatura; y la evidencia de, como señala Celina Manzoni, una “complejidad filosófica en el tratamiento de la categoría del tiempo y de la relación entre cuerpo y alma” (12).

Esta serie de procedimientos aparecerán en adelante con frecuencia en su narrativa, más enfáticamente en su cuentística, espacio que le permitirá jugar con mayor libertad en la experimentación de la forma artística y el tratamiento espacio-temporal. Piñera va a incursionar en el relato breve desde los cuarenta, hasta poco tiempo antes de su muerte. Por lo general va a presentar una serie de argumentos simples, cuya densidad va a recaer en la reflexión filosófica, a partir de un cuestionamiento figurado sobre el ser y el estar en el mundo.

Esta serie de procedimientos aparecerán en adelante con frecuencia en su narrativa, más enfáticamente en su cuentística, espacio que le permitirá jugar con mayor libertad en la experimentación de la forma artística y el tratamiento espacio-temporal. Piñera va a incursionar en el relato breve desde los cuarenta, hasta poco tiempo antes de su muerte. Por lo general va a presentar una serie de argumentos simples, cuya densidad va a recaer en la reflexión filosófica, a partir de un cuestionamiento figurado sobre el ser y el estar en el mundo.

En esta parte del trabajo sostenemos que la cuentística de Piñera configura un cronotopo específicamente piñeriano que despliega una empresa filosófica. Debido a la imposibilidad para abarcar toda su cuentística,(7) en estas páginas analizaremos un conjunto de relatos pertenecientes a distintas décadas, momentos de escritura y libros, lo que asegura trazar una continuidad en su poética: “El conflicto,” “El que vino a salvarme,”(8) “Ars longa, vita brevis,” “El otro yo,” y “La muerte de las aves.”(9)Es probable que la selección justifique nuestros intereses, pero estimamos que el trabajo abre coordenadas de lectura sobre la poética y la mirada en torno al ser y la literatura en Piñera.

En primer lugar, partimos de la categoría bajtiniana «cronotopo», que refiere a la colocación del espacio en el tiempo, tanto como a una noción de forma y contenido. Para Mijaíl Bajtín, el contenido y la forma son indisociables de la actividad estética: la forma estética concluye e unifica valoraciones ético-cognitivas del autor, y orquesta una serie de géneros discursivos primarios que toman lugar en el intercambio social verbal de la vida cotidiana (13-76). Las formas compositivas, como el cuento, son arquitecturas atravesadas por una serie de valoraciones. Paul Ricoeur, en este mismo sentido, se referirá al proceso de “prefiguración” de la obra literaria como la construcción de un laboratorio, en el cual el artista experimenta con una serie de valores, en función de una red conceptual, es decir, una serie de símbolos de determinada naturaleza cultural (123). El cronotopo bajtiniano asimismo “es una categoría de la forma y el contenido [que] determina también (en una medida considerable) la imagen del hombre en la literatura” (283). Según lo dicho, enfatizamos la carga valorativa que el autor incorpora a su reflexión sobre el ser representado en sus cuentos. El «cronotopo» es una categoría filosófica que nos permitirá reflexionar sobre la especificidad del ser, su lugar, su hacer y su cambio a través del tiempo.

Una de las características que primero nota el lector de los cuentos de Piñera radica en el tratamiento abstracto del espacio; inorganicidad que se traslada a los personajes, algo que será excepción por la capacidad que algunos de éstos tienen para ver y pensar críticamente su mundo. Los relatos prescinden de una concreción del espacio: costumbres o arquitecturas que remiten a una época específica, están prácticamente ausentes, lo que vuelve intercambiables a estos espacios. Salvo en algunos diálogos, es difícil identificar si el relato toma lugar en un lugar concreto. “El conflicto,” ese magistral relato inaugural de Piñera, acontece en una cárcel y un patíbulo, como si fuera cualquier otra cárcel y patíbulo. Su personaje –Teodoro– “lo fusilarían la semana venidera. (…) [y] ante el caso particular de su próxima ejecución no cabía alterarse o conmoverse o hacer de ella un centro de universal atracción, ya que estas ejecuciones se sucedían en el tiempo y el espacio con la misma regularidad con que al día sucede la noche o a la piel herida la salida de la sangre” (Cuentos completos 90). Esta ausencia de singularidad pone al descubierto la desustanciación de la vida, vida regida por una lógica propia del curso de los acontecimientos, donde todo se repite sin cesar y sin particularidad. “De acuerdo con el hecho de que diariamente se fusila a un hombre en un punto cualquiera de la Tierra […] se hacía necesario reconocer que la cosa era perfectamente natural y lógica” (90).

En “El otro yo,” un cuento que se distancia más de treinta años de “El conflicto,” esta misma preocupación es el tema principal del relato: un señor denominado “X” desea hacerse otro yo; “se lo permitirían dos cosas: lo avanzado de la tecnología de su época y el dinero” (285). El desdoblamiento del sí mismo en un yo artificial es tan aleatorio como el yo humano. La inorganicidad no sólo se da en la sustitución de un yo por otro en este señor sin nombre, desposeído de identidad, sino también en la artificialidad del enmascaramiento humano, equivalente a la artificialidad del androide inmortal. Como buen dramaturgo, la preocupación por las máscaras y la autenticidad, era parte de las obsesiones de Piñera. “El señor X,” morador de un espacio-tiempo del que sólo se sabe por sus elevados avances en materia científica, se ha aburrido de sí con el paso de los años. En su necesidad de permanecer en el mundo, manda hacer una copia de sí. “El otro yo” es una suerte de ridiculización fáustica en 4 páginas, que revela la absoluta abulia ante la vida. La vida, entonces, necesita enmascararse, hacerse artificial y ociosa.

principal del relato: un señor denominado “X” desea hacerse otro yo; “se lo permitirían dos cosas: lo avanzado de la tecnología de su época y el dinero” (285). El desdoblamiento del sí mismo en un yo artificial es tan aleatorio como el yo humano. La inorganicidad no sólo se da en la sustitución de un yo por otro en este señor sin nombre, desposeído de identidad, sino también en la artificialidad del enmascaramiento humano, equivalente a la artificialidad del androide inmortal. Como buen dramaturgo, la preocupación por las máscaras y la autenticidad, era parte de las obsesiones de Piñera. “El señor X,” morador de un espacio-tiempo del que sólo se sabe por sus elevados avances en materia científica, se ha aburrido de sí con el paso de los años. En su necesidad de permanecer en el mundo, manda hacer una copia de sí. “El otro yo” es una suerte de ridiculización fáustica en 4 páginas, que revela la absoluta abulia ante la vida. La vida, entonces, necesita enmascararse, hacerse artificial y ociosa.

En “Ars longa, vita brevis” la única referencia al espacio es la casa de una familia y el trópico, información concedida cuando el narrador compara el parecido del ciclón que atraviesa el relato, con el de “aquellas tempestades de mi niñez en Cárdenas” (266). La sustitución adquirirá una solución parecida al célebre “Rashomon” de Ryūnosuke Akutagawa, donde distintas versiones de quienes comparten un mismo evento no coinciden en términos sincrónicos. Lo que resulta de ello no es una experiencia compartida, sino múltiples desenlaces de un mismo evento. En el cuento de Piñera, una familia ofrece una fiesta en honor a su perrita, pero un inesperado ciclón acaba con sus planes, excepto por la visita de una familia que, por lo inferido en el relato, es físicamente similar a la anfitriona.

De acuerdo con cada miembro de ésta, los hechos posteriores son relatados por cada uno de ellos, en los que no se resuelve la existencia o inexistencia de la familia visitante e incluso, de la anfitriona. Esta trasposición de los personajes los vuelve prescindibles, susceptibles de disolverse, ilusorios. La confusión entre la sustitución o identificación plena entre una y otra familia, este desdoblamiento, abre la discusión sobre lo “verídico,” lo imaginado, lo posible, lo falso, lo enmascarado y lo desprovisto de singularidad, como formas de una transmutabilidad autorreferida.

De acuerdo con cada miembro de ésta, los hechos posteriores son relatados por cada uno de ellos, en los que no se resuelve la existencia o inexistencia de la familia visitante e incluso, de la anfitriona. Esta trasposición de los personajes los vuelve prescindibles, susceptibles de disolverse, ilusorios. La confusión entre la sustitución o identificación plena entre una y otra familia, este desdoblamiento, abre la discusión sobre lo “verídico,” lo imaginado, lo posible, lo falso, lo enmascarado y lo desprovisto de singularidad, como formas de una transmutabilidad autorreferida.

Una característica de algunos de los personajes piñerianos es carecer de nombre, algo que se añade a la presencia de narradores que no conceden información sobre el pasado o la memoria de aquéllos, lo que acentúa su arrojo al presente. Teodoro es una excepción, y es probable que le sea otorgado un nombre por su don para el artilugio y la reflexión filosófica. Lo cierto es que al lector no le es concedido saber por qué será ejecutado. De su presente sólo sabemos sobre su inminente ejecución y que su esposa Luisa es hija del administrador de penales.

En “El otro yo” y “Ars longa, vita brevis”sabemos que “El señor X” cumplió 50 años, y que la familia del segundo relato, está “siempre a la caza de fiestas. [Y] tras largos años de darlas tenían una acumulación de la cual esperaban, en los adversos años de la vejez, gratas evocaciones” (263). En este último cuento, si bien los miembros de la familia poseen un nombre es porque, como veremos adelante, participan de la ficción: única vía piñeriana de salvación. A la inorganicidad del espacio-tiempo se añade el vacío de pasiones. Al respecto, Piñera posee una mirada moderna del destino. Se trata de un destino regido por la lógica externa (espacio-tiempo del mundo), que esclaviza la lógica interna de estos seres sin afecciones, ni deseo de futuro, ni identidad, es decir, sin carácter y por ende, absolutamente prescindibles. De ahí la insistente búsqueda de posibilidades y juegos con el tiempo y la sustitución en estos cuentos, en aras de escapar del destino. Los efectos que esto provoca en el lector son los de la sensación de ahogo y angustia. Esta libertad, como veremos adelante, sólo se consigue a través de la imaginación literaria.

Pero volvamos a “El conflicto,” por la complejidad y riqueza que despliega. Ya desde la primera página se cuestiona la “lógica” y la “naturalidad” con la que ocurre un fusilamiento, abstracción cuestionada en primera instancia, por ese Teodoro “cualquiera,” que deja su condición abstracta cuando se distancia de su mundo, cuestiona la lógica de los acontecimientos y pone en marcha la conjetura filosófica. En algún momento del relato, Teodoro emprende un diálogo con el oficial encargado de su ejecución:

–Podríamos polemizar amistosamente –y a renglón seguido, añadió–: Por cierto que el montículo se ofrece como el lugar deal.

–¡Sí, sí! ¿Cómo pudo adinivarlo? –secundó el oficial–. Siempre he dicho que parece una mesa ideal para conversaciones y banquetes. Pero lo que no logra meterse aquí en la cabeza –y se levantaba el casco con delicadeza –es cómo pueda ser la justicia burlada… (90)

No es la justicia otorgada por las euménides;(10) lo que muestra el relato es una noción de justicia encadenada a la lógica de la sucesión y repetición de hechos sin cesar, que como en este caso, no distingue una ejecución de otra, porque ni siquiera hay cabida para un espacio-tiempo histórico. Se trata de una alienación que arrebata toda posibilidad de soberanía del ser: su capacidad de decisión y voluntad. No puede llevarse a juicio a alguien, puesto que está desustanciado, atado al tiempo cronológico. No hay motivo para que el ser deje de ser sacrificable: sólo es repetición y sustitución. Más adelante, la conversación profundiza en este mismo asunto:

de la sucesión y repetición de hechos sin cesar, que como en este caso, no distingue una ejecución de otra, porque ni siquiera hay cabida para un espacio-tiempo histórico. Se trata de una alienación que arrebata toda posibilidad de soberanía del ser: su capacidad de decisión y voluntad. No puede llevarse a juicio a alguien, puesto que está desustanciado, atado al tiempo cronológico. No hay motivo para que el ser deje de ser sacrificable: sólo es repetición y sustitución. Más adelante, la conversación profundiza en este mismo asunto:

–¿Pero por qué se trata de impedir la realización del suceso? Si no es para salvar su vida, ¿qué otra hipótesis podría presentar en favor de su tesis? ¿Aventura usted que la burla de lo ineluctable determinaría la salvación de su alma?

–¡Eureka, eureka!... –palmoteó Teodoro–; ¿cómo pudo adivinarlo? Sí, determinaría su salvación y la mía y la del Alcaide y la del piquete y la del mundo entero… (99).

Al preso no le preocupa salvarse a sí mismo, sino ganar una libertad universal, por medio de la violación sistemática de la cronicidad y repetición de los sucesos: los que ocurrieron cien años atrás, idénticos a los del alba anterior, y la tarde de mañana. No se trata de escapar de la cárcel física, como lo desea su esposa, sino de la cárcel universal que a todos nos vuelve sacrificables –un tópico por lo demás fundamental en la novela La carne de René (1952). Teodoro quiere “detener un punto en su máxima saturación,” razón por la que emprende un intrincado diálogo con el oficial, hasta que “con el narciso entre las manos se entretenía en deshojarlo, fue realizado en su punto de máxima saturación por las inevitables percusiones que acallarían sus rumores” (113).

Teodoro echa a andar una máquina filosófica para burlar el espacio-tiempo, provocando fragmentación y repetición, como efecto del juego de posibilidades de esta burla. Se puede inferir que el narrador en tercera persona, enteramente focalizado en la conciencia de Teodoro, es un narrador subjetivo, que hace recaer el artificio literario en Teodoro. Al final, “la diamantina sonrisa de Teodoro, era de tal languidez imperativa que el oficial, sollozando sin lágrimas, abatió sobre la tierra, vuelto una fosforescente centella velosísima, el brazo que aprisionaba el sable de oro” (113). La inorganicidad del personaje y de su espacio, su cualidad aleatoria, se desplaza hacia una subjetividad crítica que abre camino a la multiplicidad de significados y posibilidades infinitas del acto creador, acto que es reflexión, al tiempo que figuración. La libertad que este personaje alcanza por la vía de la imaginación literaria lo dota de absoluta singularidad, es decir, lo inviste de carácter al liberarse del destino.

“La muerte de las aves,” fechado un año antes de la muerte de Piñera (1979) y casi cuarenta años después de “El conflicto” explora en apenas 30 líneas, versiones sobre “la reciente hecatombe de las aves (…) una, la del suicidio en masa; la otra, la súbita rarificación de la atmósfera” (257). El narrador, ese que al final sabemos es un escritor que reflexiona sobre su propio quehacer, explora dos causas que resultan inverosímiles en términos de posibilidad real en el mundo, y que por lo tanto, son inciertas: “el único modo de escapar al hecho ineluctable de la muerte en masa de las aves, sería imaginar que hemos presenciado la hecatombe durante un sueño. Pero no sería dable interpretarlo, puesto que no sería un sueño verdadero” (257). La hecatombe ha acontecido, no fácticamente, sino como alegoría de la muerte en vida, propia del absurdo del mundo. Sólo “la ficción del escritor, al borrar el hecho, les devuelve la vida. Y sólo con la muerte de la literatura volverían a caer abatidas en tierra” (258). La literatura, en este sentido, es libertad, punto de fuga, vida versus cárcel del mundo: sinónimo de muerte.

“El que vino a salvarme” centra preocupación en el cálculo minucioso del tiempo: el narrador-protagonista desea averiguar la hora exacta en la que llegará su muerte. Breve relato que explora la frontera entre la vida y la muerte, el tiempo del mundo y el tiempo interior. Este narrador-protagonista, de quien sólo sabemos que después de presenciar el asesinato de un hombre en los sanitarios de un cine, se obsesiona con tener la misma suerte del ajusticiado: saber el minuto y segundo preciso de su muerte. Esta “justicia irregular” – como la nombra el protagonista –, la de asesinar por venganza, se transforma en la justicia personal de tomar en sus propias manos el tiempo de su final. El tiempo seccionado en minutos y segundos, sujeto a la lógica de las acciones repetitivas del mundo, deberá desaparecer e internalizarse para recobrar la vida robada por la cronicidad.

“El que vino a salvarme” centra preocupación en el cálculo minucioso del tiempo: el narrador-protagonista desea averiguar la hora exacta en la que llegará su muerte. Breve relato que explora la frontera entre la vida y la muerte, el tiempo del mundo y el tiempo interior. Este narrador-protagonista, de quien sólo sabemos que después de presenciar el asesinato de un hombre en los sanitarios de un cine, se obsesiona con tener la misma suerte del ajusticiado: saber el minuto y segundo preciso de su muerte. Esta “justicia irregular” – como la nombra el protagonista –, la de asesinar por venganza, se transforma en la justicia personal de tomar en sus propias manos el tiempo de su final. El tiempo seccionado en minutos y segundos, sujeto a la lógica de las acciones repetitivas del mundo, deberá desaparecer e internalizarse para recobrar la vida robada por la cronicidad.

Al final del relato, el narrador-protagonista, ahora un viejo senil que experimenta “ese linde entre realidad e irrealidad [en el que] todo es posible, y más importante, todo ocurre y no ocurre” (252), advierte la presencia de un joven a través del espejo, es decir, un desdoblamiento del sí, que lo viene a salvar. “Supe con anticipación de varios segundos el momento exacto de mi muerte. Cuando la navaja se hundió en mi yugular, miré a mi salvador y, entre borbotones de sangre, le dije: «Gracias por haber venido»” (253). En el momento del relato en que aparece el joven, el narrador-protagonista voltea a ver la foto de su padre, y advierte que la cara de éste es “como si se la hubiera maquillado para hacer un personaje de tragedia” (252).

La complejidad de significados de aquello que aparenta un argumento narrativo simple con un lenguaje llano, pone en evidencia los distintos niveles de indagación filosófica que Piñera echa a andar. Este no es un relato sobre la hora exacta de la muerte, sino sobre la evidencia de un tiempo carcelario, cuya liberación ocurre por la vía de la duplicación del sí, como si el personaje intentase ir tras los retazos de su propia identidad, tratando de acudir a la intratemporalidad, a propósito de Paul Ricoeur, al ver su propio rostro de joven. Y es que el tiempo interior ha sido arrebatado por el tiempo del mundo.

Dice Ricoeur: “la intratermporalidad, o el ser-“en”-el-tiempo, manifiesta rasgos irreductibles a la representación del tiempo lineal. (…) Ser-“en”-el-tiempo es, ante todo, contar con el tiempo y, en consecuencia, calcular. Pero debemos recurrir a la medida, precisamente, porque contamos con el tiempo y hacemos cálculos; no a la inversa” (127). Sin embargo, en “El que vino a salvarme” el ser es un ser-atrapado-en-el tiempo, y quien a lo largo de su vida se obsesiona con el cálculo del tiempo porque no lo puede atrapar para sí, hecho que lo aniquila en vida. La única vía de liberación que el autor plantea es la suspensión del tiempo en el linde entre lo real e irreal, en aras de desenmascarar el tiempo del mundo y recobrar el tiempo de la subjetividad. Esta noción de tiempo es una de las razones por las cuales los personajes piñerianos no manifiestan una memoria que les dote de especificidad.

En “Ars longa, vita brevis,” título tomado de una sentencia de Hipócrates que se traduce en “el arte es duradero, la vida es breve,” presenta una serie de posibilidades “rashomonianas,” al contar un mismo evento de distinta manera, por los cuatro miembros de la familia que protagoniza el relato. En éste resalta, además de la sustitución entre una y otra familia, como ya se ha mencionado antes, el tipo de narrador que organiza el relato, la presencia del ciclón y la reflexión metaliteraria que da razón al título del cuento.

En primer lugar, el narrador toma a su cargo la reconstrucción de los extraños sucesos acontecidos el día que la familia ofrece una fiesta. Como en “Un jesuita de la literatura,” un personaje cuyo oficio es el de escritor, organiza y reconstruye los hechos. Aunque pareciera que son éstos los que organizan el mundo narrado, al final es el escritor el que por medio de la reflexión sobre el acto creador, les confiere su significado. Este escritor, quien forma parte de la lista de invitados, no llega a la fiesta porque un inesperado ciclón se lo impide. Días después recibe una carta certificada con las versiones de lo ocurrido durante la visita de la otra familia.

Mientras que Jorge, Lidia y Candita aseguran haber visto, de distinto modo, a los visitantes, así como confirman el hecho de que una u otra se introdujo en un extraño artefacto aparecido en un haz de luz azul, Lola es la única en poner en tela de juicio lo relatado por los demás, aseverando que ha sido el fenómeno natural lo que los predispuso a ver «aparecidos»: “relámpagos, rayos, truenos, lluvia torrencial; todo eso, culminando en el huracán, devastador y apocalíptico. Secuela del sismo; extinción de la luz, privación del servicio telefónico, aterradores silbidos del viento huracanado. Ya éramos propensos a ser víctimas de la alucinación” (270).

En algún momento de la noche, asegura Lola, esta familia de aparecidos, ingresa “en una especie de vehículo que no nos fue dable identificar” (271). El narrador-escritor introduce los testimonios en el interior del relato, poniendo énfasis en la relación de los hechos con la fantasía, como la presencia de esa extraña nave espacial. En este sentido, la ficción participa de las desenfrenadas formas de la naturaleza, así como del desdoblamiento o sustitución de una familia por otra. Al final, el narrador deja abierta la posibilidad al lector de que lo anterior también pudo ser producto de su propio ingenio creador: ¿acaso la naturaleza no pudo trastornarlo a él también?: “Dejo a la imaginación de cada cual la posibilidad de interpretar este insólito caso. Por mi parte, si bien he perdido la compañía de una familia encantadora, he ganado, en cambio, cuatro entes de ficción. ¿No es en eso en lo que han venido a parar?” (273). La fábula nuevamente radica en que la vida, corta y monótona, es puesta en libertad por el arte, ese que además trasciende más allá de cualquier vida.

Una lectura adicional a la reflexión sobre el papel de la naturaleza en este último cuento radica en dimensionar uno de los aportes de Édouard Glissant respecto de la experiencia antillana. El martiniqués denomina como una forma de “contrapoética” la falta de estaciones climáticas en el Caribe: “canto llano del ritmo a través del cual desconocemos el apresto de los cambios de estación, tan provechoso para las civilizaciones occidentales, y a través del cual vivimos no solo otra cadencia, sino algo así como otra medida del tiempo” (265). El clima ininterrumpido, el clima indomable, siempre el mismo, se revela en la lógica cíclica y enmascarada del trabajo, el casamiento y reproducción sin cesar, del yacer sin posibilidad de redención.

En este sentido, el ciclón en “Ars longa, vita brevis” funge como un personaje fundamental que, debido a su organicidad, azota y salva, junto a la ficción, a una familia asediada por su inorganicidad. El ciclón termina siendo el contrapunto, la contingencia que abre camino a la escapatoria.

En Piñera, las soluciones metaliterarias derivan en eso que Bataille llama “el suicidio del lenguaje,” transgresión que obedece a la necesidad de salir de la serie de instantes que rigen la lógica del mundo,(11) por medio de una violencia de la desustanciación al interior de un tiempo sucedáneo. Esta suspensión de la cronicidad “aparta al ser de la preocupación por los instantes venideros” (389), dice el pensador francés. Como hemos visto en los distintos cuentos, lo cronotópico se convierte en instrumento para llevar a cabo el artificio literario, el cual se desplaza al plano de la reflexión filosófica, y cuya figuración radica en desestabilizar los plano temporales y espaciales, por medio de la sustitución y desdoblamiento de los personajes. Lo anterior recae, como hemos visto, en una exploración de las fronteras de la literatura, con el ánimo de atribuirle el don de salvar, de recuperar lo vital y liberar de los designios del repetido y siempre carecelero tiempo del mundo. La literatura, en este sentido, se vuelve metaliteratura: reflexión constante sobre su quehacer y su don para salvar. Es por la fragmentación y transgresión cronotópica que la literatura deviene vida. La oposición al tiempo del mundo, es decir, a la experiencia de la muerte en vida es, en términos de Bataille, el eros propio de la literatura.

La literatura, en este sentido, se vuelve metaliteratura: reflexión constante sobre su quehacer y su don para salvar. Es por la fragmentación y transgresión cronotópica que la literatura deviene vida. La oposición al tiempo del mundo, es decir, a la experiencia de la muerte en vida es, en términos de Bataille, el eros propio de la literatura.

Por último, vale la pena cerrar con una última consideración sobre las posibilidades cronotópicas en Piñera, en relación a una experiencia de lo insular, y la noción de tiempo que vuelve, que es presente asfixiante. Se trata de la vivencia de una ínsula cuya alegoría de las aguas no es la refracción que introduce la Relación múltiple, como apuntaría Édouard Glissant; ni tampoco la imago que participa en la historia, según de Lezama Lima, sino el encierro absoluto que ahoga. Tal es la valoración insular que Piñera establece: seres aislados, absolutamente solos y enmascarados, rodeados de agua, sin pasado, ni futuro, intercambiables; seres que yacen sin pena ni gloria; seres que no sienten, no gozan, que son sacrificables, pero que recobran vida por la vía de la imaginación, la transgresión y desestabilización de aquello sujeto a la lógica del encierro.

Se trata de una noción de insularidad que pone al descubierto la autorreferencialidad, y el absurdo de morar en un mundo de repeticiones incesantes. Piñera trabajará sobre esta tesis toda su vida:

¿No he dicho yo mismo que la geografía del poeta es ser isla rodeado de palabras por todas partes, y adonde llegan numerosos barcos lastrados de influjos, después dispersados por la furiosa resaca de sus costas? Si queremos ver claro en mi poesía habrá necesariamente que partir de una palabra: lo tumultuoso. Ahora recuerdo una gran frase de Breton: «La beauté sera convulsive ou ne sera pas»… Sólo convulsivamente puedo yo «ordenar» la poesía. (Órbita de Virgilio Piñera258-259).

Notas

1. Las ediciones de estas obras aparecieron de la siguiente manera: Piñera, Virgilio. Las furias. La Habana: Cuadernos de Espuela de Plata, 1941. El conflicto. La Habana: Cuadernos de Espuela de Plata, 1942. La isla en peso. La Habana: Tipografía García, 1943. Poesía y prosa. La Habana: Editorial Serafín García, 1944.

2. En adelante, las palabras entre corchetes son aclaraciones mías.

3. Dirigida por José Lezama Lima, figuraron escritores como Eliseo Diego, Fina García Marruz, Ángel Gaztelu, Eugenio Florit, Cintio Vitier, Gastón Baquero y el mismo Piñera.

4. Piñera publicó en revistas argentinas como Anales de Argentina, Realidad, así como en Le temps moderns, publicación francesa donde colaboró con tres cuentos que intituló “Goyesques.” En lo que respecta a Cuba, participó en publicaciones contestatarias, como cuando fundó la revista Poeta en 1942, de la que sólo editó 2 números, y en la que Piñera manifiestó su interés por la poesía simbolista francesa. Después de la ruptura entre el mecenas de Orígenes, José Rodríguez Feo, con su director, José Lezama Lima, Piñera fundó Ciclón (1955-1957), publicación que reaccionaba contra la mojigatería católica, y defendía abiertamente la homosexualidad, el existencialismo y el psicoanálisis. Véase Rafael Rojas. Tumbas sin sosiego. Barcelona: Anagrama, 2006. 151-152.

5. En adelante incorporaremos el neologismo «desustanciación» de Cintio Vitier a nuestro análisis de la cuentística de Piñera, precisamente porque advierte sobre una de las características medulares de la obra y la mirada del poeta sobre su isla. “Lo que aquí centralmente se expresa –dice Vitier respecto de Poesía y Prosa– es que en este país estamos viviendo ese grado de desustanciación por el cual dos hombres se cruzan, una boda, una copulación o una mujer que plancha, se equivalen y autodestruyen, no guardan resonancia ni entran en una jerarquía, no son nada más que fenómenos que están ahí bajo la luz terriblemente retórica del proscenio vacío, fragmentos que no se ligan entre sí, que no alimentan ni sugieren una forma orgánica, superior e invisible” (265).

6. Posteriormente el autor no lo incluirá en su primera antología ordenada por él mismo, Poesía y prosa (1944).

7. La totalidad de sus cuentos fueron publicados por primera vez de la siguiente manera: El conflicto. Cuadernos de Espuela de Plata: La Habana, 1942. Cuentos fríos. Losada: Buenos Aires, 1956. El que vino a salvarme. Sudamericana: Buenos Aires, 1970. Un fogonazo. Letras Cubanas: La Habana, 1987.Muecas para escribientes. Alfaguara: Madrid, 1990. Además se incluyeron cuentos antes no recogidos en libros, en la reciente edición de Cuentos completos. La Habana: Letras Cubanas. Edición del Centenario, 2011.

8. Fechado en 1967, perteneciente al libro homónimo editado en 1970.

9. El primero fechado en los setenta, el segundo en 1976 y el tercero en 1978; pertenecientes a Un fogonazo, editado post mortem en 1987.

10. Se dice que el nacimiento del derecho surge cuando las “furias” o “erinnias” griegas, después de perseguir a Orestes por haber vengado la muerte de su padre Agamenón a manos de su madre Clitemnestra, se convierten en “euménides.” Esto, porque Atenea, quien refugia al culpable, convoca a un juicio formal comprendido por doce jueces, los cuales dividen su voto en partes iguales. Sólo el voto de calidad de Atenea declara la inocencia de Orestes. El tránsito de las erinnias a las euménides equivale al paso del destino regido por la venganza, al nacimiento del derecho entre los hombres, es decir, el fundamento jurídico. Véase Eugenia Maldonado de Lizalde. “El derecho penal en Sófocles y Esquilo (Edipo Rey y Las euménides)”. Ponencia. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, junio de 2006.

11. Para Bataille, esta lógica es lógica del trabajo.

Bibliografía citada

Abreu Arcia, Alberto. Virgilio Piñera: un hombre una isla. La Habana: Unión,

2002.

Arrufat, Antón. “Un poco de Piñera”. Virgilio Piñera. Cuentos completos. La Habana:

Letras Cubanas, 2011. 5-29.

Bajtín, Mijaíl. “El problema del contenido, el material y la forma en la creación literaria” y

“Las formas del tiempo y el cronotopo en la novela”. Teoría y estética de la novela. Madrid: Taurus, 1989. 13-75 y 237-409.

Bataille, Georges. “La pura felicidad”. La felicidad, el erotismo y la literatura. Argentina:

Adriana Hidalgo, 2004. 388-404.

Benjamin, Walter. “Destino y carácter”. Ensayos escogidos. México: Ediciones

Coyoacán, 1999. 131-137.

Díaz, Duanel. Orígenes, Lezama vs Piñera, La isla en peso, Ciclón.

http://es.scribd.com/doc/241652/Duanel-Diaz-Origenes-Pinera-y-La-isla-en-peso (última consulta: 10 de octubre de 2012)

Espinosa, Carlos. Virgilio Piñera en persona. La Habana: Unión, 2011.

Glissant, Édouard. “Poética e inconsciente”. Discurso antillano. La Habana: Casa de las

Américas, 2010. 264-271.

López Castellón, Enrique. “Estas flores malsanas”. Charles Budelaire. Obra poética Completa. Madrid: Akal, 2003. 3-28.

Maldonado de Lizalde, Eugenia. “El derecho penal en Sófocles y Esquilo (Edipo Rey y Las euménides)”. Ponencia. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,

junio de 2006.

Manzoni, Celina. “Posibles de la imaginación: Virgilio Piñera y la escritura como

desafío”. Virgilio Piñera. Cuentos selectos. Buenos Aires: Corregidor, 2009. 7-24.

Méndez Martínez, Roberto. “«La destrucción del danzante», un poema ‘desaparecido’

de Virgilio Piñera”. Matanzas. Año XIII. Núm. 2. Mayo-agosto. 2012: 13-14.

Moreno Herrera, Francy. “Orígenes estéticos para un lugar incierto”. Comp. Regina

Crespo. Revistas en América Latina. México: UNAM-CIALC, 2010. 267-291.

Piñera, Virgilio. “Cartas de Virgilio Piñera a Lezama Lima”. Órbita de Virgilio Piñera. La

Habana: Unión, 2011. 251-271.

---. Cuentos completos. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2011.

---. La isla en peso. Barcelona: Tusquets, 2000.

---, Poesía y crítica. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994.

Ricoeur, Paul. “Tiempo y narración. La triple Mímesis”. Tiempo y narración. Vol. I.

México: Siglo XXI, 1995. 113-161.

Rojas, Rafael. Tumbas sin sosiego. Barcelona: Anagrama, 2006.

Vitier, Cintio. “Virgilio Piñera. Poesía y prosa. La Habana, 1944”. Orígenes: revista de arte y literatura. Edición facsimilar.Vol. I. México/ Madrid: El Equilibrista/ Turner, 1989. 263-266.