“Eternamente efímero”: la paradoja en Virgilio Piñera

Alfredo Alonso Estenoz, Luther College

No es de extrañar que el primer cuento publicado por Virgilio Piñera, “El conflicto,” de 1942, emplee la paradoja como su base estructural y temática. Un recorrido por la obra de este autor evidencia que esta figura ocupa un lugar central en ella y se manifiesta en casi todos los géneros que ensayó, en particular la narrativa y el teatro. Su empleo ocurre en tres instancias fundamentales. En primer lugar, un uso que podríamos llamar clásico, en textos que abordan cuestiones filosóficas relacionadas por lo general con contradicciones inherentes al acto de existir. En segundo lugar, la paradoja y otras figuras de contradicción le sirven para reflexionar sobre cuestiones de identidad nacional: un lado de lo cubano donde la seriedad de lo trágico desaparece y se convierte en ridículo o absurdo. Por último, la paradoja está presente en su parodia del mundo de la alta cultura, cubana y argentina, sobre todo. En algunos casos, estos tres usos aparecen mezclados, o sus límites son difíciles de establecer. Además, la distinción anterior es más bien temática, pues la paradoja aparece tanto en reflexiones serias como en otras que crean un efecto cómico al yuxtaponer términos a primera vista irreconciliables. En este artículo me propongo analizar estos tres usos, indagar en la importancia de esta figura retórica y ofrecer una posible explicación de su abundancia en la obra del Piñera. Se dará mayor espacio el tercer uso, el cual se ilustrará con un análisis del relato “Concilio y discurso,” de 1950.

No es de extrañar que el primer cuento publicado por Virgilio Piñera, “El conflicto,” de 1942, emplee la paradoja como su base estructural y temática. Un recorrido por la obra de este autor evidencia que esta figura ocupa un lugar central en ella y se manifiesta en casi todos los géneros que ensayó, en particular la narrativa y el teatro. Su empleo ocurre en tres instancias fundamentales. En primer lugar, un uso que podríamos llamar clásico, en textos que abordan cuestiones filosóficas relacionadas por lo general con contradicciones inherentes al acto de existir. En segundo lugar, la paradoja y otras figuras de contradicción le sirven para reflexionar sobre cuestiones de identidad nacional: un lado de lo cubano donde la seriedad de lo trágico desaparece y se convierte en ridículo o absurdo. Por último, la paradoja está presente en su parodia del mundo de la alta cultura, cubana y argentina, sobre todo. En algunos casos, estos tres usos aparecen mezclados, o sus límites son difíciles de establecer. Además, la distinción anterior es más bien temática, pues la paradoja aparece tanto en reflexiones serias como en otras que crean un efecto cómico al yuxtaponer términos a primera vista irreconciliables. En este artículo me propongo analizar estos tres usos, indagar en la importancia de esta figura retórica y ofrecer una posible explicación de su abundancia en la obra del Piñera. Se dará mayor espacio el tercer uso, el cual se ilustrará con un análisis del relato “Concilio y discurso,” de 1950.

La paradoja

La paradoja ha ocupado un lugar significativo en la filosofía occidental. Su presencia tanto en la filosofía como en la literatura ha sido ampliamente estudiada y debatida, por lo que una consideración extensa de sus características rebasa los objetivos de este artículo. En su definición etimológica, la palabra, formada por para (en contra de) y doxa (opinión) se refiere a lo que va contra la opinión o el sentido común. O sea, no supone necesariamente –como se entiende predominantemente en la actualidad– la contraposición de lados opuestos. Su objetivo sería llevar al ser humano a pensar de otra forma, fuera de la doxa. Una de sus manifestaciones más comunes, sin embargo, es la presentación de una situación con términos o resultados opuestos de manera insalvable, como las famosas paradojas de Xenón de Elea. En su estudio de esta figura, Doris Olin argumenta:

Paradoxes present us with apparently impeccable operations of reasons that nonetheless lead to apparent absurdity. They are upsetting because, while the illusion persists, we have a challenge to the supposed veracity and reliability of reason [...] The threat to reason can be overcome by punctuating the illusion created by the paradox (15).

Esta ilusión que Olin señala constituye el “lado negativo” de la paradoja, el que ha provocado que muchos filósofos la rechacen, y que consiste en la falacia lógica que propone. La formulación paradójica se debería en muchos casos a un hecho meramente lingüístico, sin que tenga que ser comprobado en la realidad o sustentado por ella. Por otra parte, quienes defienden la paradoja han argumentado que, al oponer hechos en apariencia irreconciliables, se busca mostrar una verdad más profunda que la que esa aparente contradicción revela. Si es verdad que una afirmación puede al mismo tiempo ser cierta y falsa, la contradicción ofrece una manera dialéctica de enfrentarse a los fenómenos. En su estudio clásico sobre la importancia de la paradoja en el Renacimiento, Rosalie Colie sostiene que la paradoja “is always somehow involved in dialectic: challenging some orthodoxy, the paradox is an oblique criticism of absolute judgment or absolute convention” (10).

Esta ilusión que Olin señala constituye el “lado negativo” de la paradoja, el que ha provocado que muchos filósofos la rechacen, y que consiste en la falacia lógica que propone. La formulación paradójica se debería en muchos casos a un hecho meramente lingüístico, sin que tenga que ser comprobado en la realidad o sustentado por ella. Por otra parte, quienes defienden la paradoja han argumentado que, al oponer hechos en apariencia irreconciliables, se busca mostrar una verdad más profunda que la que esa aparente contradicción revela. Si es verdad que una afirmación puede al mismo tiempo ser cierta y falsa, la contradicción ofrece una manera dialéctica de enfrentarse a los fenómenos. En su estudio clásico sobre la importancia de la paradoja en el Renacimiento, Rosalie Colie sostiene que la paradoja “is always somehow involved in dialectic: challenging some orthodoxy, the paradox is an oblique criticism of absolute judgment or absolute convention” (10).

La paradoja se convierte así en una figura no excluyente, una de las razones por las que interesó nuevamente a los filósofos y críticos culturales a partir de los años 60. Gilles Deleuze, por ejemplo, sostiene que la paradoja produce un enfrentamiento entre lo posible y lo imposible, lo pensable y lo impensable. Esta dinámica llevaría a formas distintas de comprensión. Derrida, por su parte, de acuerdo con Peter Platt, “argues for a technique that resists and disorganizes ‘without ever reaching for a solution’ [...] this move is for Derrida not one of paralysis – as is often claimed – but one that attempts to avoid both paralysis and ‘neutralizing the binary oppositions of metaphysics and simply residing within the closed field of these oppositions, thereby confirming it’” (17).

Algunos críticos ven la paradoja como una forma de inmovilidad, particularmente política. Cuando el escritor ofrece “lo uno y lo otro” o “ni lo uno ni lo otro,” ello revelaría una falta de compromiso y llevaría a lo que Paul Stevens denomina “political quietism” [quietismo político] (citado en Platt 13). Sin embargo, la figura ha sido rescatada por su capacidad para cuestionar las pretensiones de que puedan existir una verdad absoluta, un orden único y otras ideas de totalidad.

En literatura, la paradoja ha sido ampliamente usada por los escritores. Cleanth Brooks, uno de los líderes del New Criticism de los Estados Unidos, le dio un lugar central en el lenguaje poético, hasta el punto de afirmar que la poesía es, por excelencia, el lugar de la paradoja: es inclusiva y tiende a armonizar las aparentes contradicciones. Por ocurrir en el reino de la ficción, la paradoja no tiene que presentar necesariamente un problema epistemológico. Olin afirma que algunas paradojas requieren de una narrativa para plantearse como tal y que por ello se parecen a la verdad ficticia (9). Este aspecto ha hecho que muchos escritores se interesaran en ellas. Su empleo con fines literarios estaría, entonces, más cerca de la expresión de realidades complejas, de cuestionar la eficacia del idioma o del significado común de las palabras, que de un problema lógico.

La paradoja en Piñera

El primer uso de la paradoja en la obra de Piñera – que podríamos llamar filosófico – se ejemplifica clásicamente en su relato “El conflicto,” de 1942. Este narra la lucha de su protagonista, Teodoro, quien ha sido condenado a muerte por fusilamiento, por evitar, en la primera parte del texto, que su condena se cumpla, mientras que en la segunda parte se centra en hacer que tal condena tenga lugar, en ambos casos en contra de la voluntad de su verdugo. Su objetivo – más filosófico que personal – es detener el desenlace esperado de los hechos, el “burlar lo ineluctable.” Teodoro plantea dos formas opuestas de hacerlo, de ahí el conflicto del relato: por un lado, detener los hechos en su punto de “máxima saturación,” cuando están a punto de consumarse, que sería en el momento en que el jefe de la escuadra que va a ejecutarlo ordena la descarga. Al no consumarse el hecho, la permanencia del anhelo mantendría el fluir de la vida. Por otro lado, Teodoro propone la consumación de los hechos, porque de esta forma se pasaría a otros y así se mantendría el fluir. El cuento no se resuelve hacia un lado o hacia el otro, pero sabemos que Teodoro logra su objetivo: detener lo ineluctable, aunque ello implique el sacrificio de su propio cuerpo.

El primer uso de la paradoja en la obra de Piñera – que podríamos llamar filosófico – se ejemplifica clásicamente en su relato “El conflicto,” de 1942. Este narra la lucha de su protagonista, Teodoro, quien ha sido condenado a muerte por fusilamiento, por evitar, en la primera parte del texto, que su condena se cumpla, mientras que en la segunda parte se centra en hacer que tal condena tenga lugar, en ambos casos en contra de la voluntad de su verdugo. Su objetivo – más filosófico que personal – es detener el desenlace esperado de los hechos, el “burlar lo ineluctable.” Teodoro plantea dos formas opuestas de hacerlo, de ahí el conflicto del relato: por un lado, detener los hechos en su punto de “máxima saturación,” cuando están a punto de consumarse, que sería en el momento en que el jefe de la escuadra que va a ejecutarlo ordena la descarga. Al no consumarse el hecho, la permanencia del anhelo mantendría el fluir de la vida. Por otro lado, Teodoro propone la consumación de los hechos, porque de esta forma se pasaría a otros y así se mantendría el fluir. El cuento no se resuelve hacia un lado o hacia el otro, pero sabemos que Teodoro logra su objetivo: detener lo ineluctable, aunque ello implique el sacrificio de su propio cuerpo.

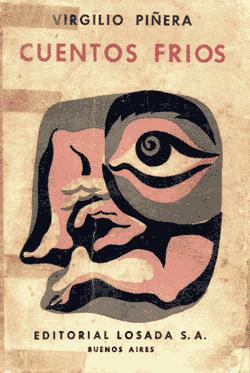

El cuento consiste también en una reflexión sobre un tema que le preocupó a Piñera sobremanera y que está presente en varios lugares importantes de su obra: la resistencia a la programación del sujeto, a lo que se supone que éste realice de acuerdo a las normas sociales. A Teodoro, aunque se le ofrece la posibilidad de escapar y así evitar su fusilamiento, está más preocupado con la solución filosófica al dilema que se le presenta, que con la decisión que los otros esperan de él. Los relatos de Piñera están llenos de personajes así: de repente, y por razones difíciles de entender de acuerdo a la lógica convencional, deciden actuar fuera de los parámetros esperados, lo cual provoca una reacción de asombro y rechazo entre las personas que los rodean. Sirvan también como ejemplos los cuentos como “El viaje” o “El filántropo”, de Cuentos fríos (1956) y “El que vino a salvarme” (1970), respectivamente.

A todo lo largo de Cuentos fríos, libro que compiló la obra cuentística más importante del autor hasta 1956, la paradoja aparece ante todo como su primera modalidad. Los dos relatos iniciales, “La caída” y “La carne,” constituyen otros ejemplos ilustrativos. En el primero, la obsesión de los personajes por conservar la parte de su cuerpo que más les interesa, mientras se despeñan de una montaña (los ojos, el narrador; y la barba, su compañero), los hace desdeñar su propia supervivencia, más importante, según la lógica elemental, que salvar una parte específica de su anatomía.

más importante, según la lógica elemental, que salvar una parte específica de su anatomía.

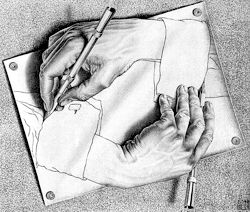

En “La carne” (cuento que incluye elementos humorísticos en la instancia más filosófica de la paradoja) los personajes, ante la carencia de ese preciado alimento, empiezan a devorarse a sí mismos. Lo paradójico de esa solución reside en que el estar bien alimentados implica su desaparición física. Planteada como tal, es una paradoja clásica, como la mano que se dibuja a sí misma o las máquinas de movimiento perpetuo del artista M.C. Escher. Sin embargo, el objetivo del cuento no es mostrar o debatir las consecuencia de esta solución paradójica, sino revelar un aspecto de la concepción de la existencia de “aquel pueblo:” las expectativas sobre lo que se considera normativo en términos nutricionales prevalecen sobre el hecho de que la población empieza a desaparecer, devorada por sí misma.

Lo humorístico se expone también en el hecho de que, aunque los habitantes empiezan a desaparecer –por la obvia razón de que se están devorando a sí mismos–, la gente denuncia esas desapariciones a la policía, como si no entendieran las consecuencias de sus actos. El que la población esté bien alimentada no guarda relación, en la mente de los protagonistas, con el auto-canibalismo. Es similar a lo que ocurre en el cuento “En el insomnio,” aunque en sentido negativo: el hecho de que su protagonista termine muerto no lo lleva a conciliar el sueño anhelado. La solución, en ambos casos, no es lógica, pero es la que se corresponde a las obsesiones de los personajes.

Wiltold Gombrowicz, escritor con quien Piñera estableció una amistad perdurable en Buenos Aires, fue de los primeros en señalar esta característica de Cuentos fríos, pero resaltando su lado negativo: “el exceso de paradoja y formas dialécticas suscita monotonía” (citado en Espinosa 185). Gombrowicz también señala el carácter kafkiano de algunos rasgos de los cuentos, aunque advierte que ponerles el rótulo “De procedencia kafkiana” sería un error: Piñera, dice, “se parece al checo y a ciertos autores surrealistas. Pero es también distinto. Y posee un singular talento narrativo” (citado en Espinosa 185).

Wiltold Gombrowicz, escritor con quien Piñera estableció una amistad perdurable en Buenos Aires, fue de los primeros en señalar esta característica de Cuentos fríos, pero resaltando su lado negativo: “el exceso de paradoja y formas dialécticas suscita monotonía” (citado en Espinosa 185). Gombrowicz también señala el carácter kafkiano de algunos rasgos de los cuentos, aunque advierte que ponerles el rótulo “De procedencia kafkiana” sería un error: Piñera, dice, “se parece al checo y a ciertos autores surrealistas. Pero es también distinto. Y posee un singular talento narrativo” (citado en Espinosa 185).

Existen en Cuentos fríos, como señala Gombrowicz, elementos kafkianos, que consisten principalmente en lo paradojal y dialéctico. En “El conflicto,” por ejemplo, Teodoro se resiste a tratar de convencer al alcaide de la cárcel que lo libere, porque media hora no sería suficiente, pero tampoco siete días ni siete años. El tiempo se prolonga y complejiza a la manera del espacio en el relato “Un mensaje imperial,” del escritor checo. Los juegos dialécticos de Piñera – aunque puedan parecer excesivos, de acuerdo con Gombrowicz – constituyen una manera de cuestionar la programación de sus personajes y al mismo tiempo de invalidar las respuestas fijas, establecidas, sobre los sujetos.

En el segundo caso del uso de la paradoja, Piñera se vale de esta para reflexionar sobre cuestiones de identidad nacional; algo que no dejó de hacer durante toda su carrera literaria. Como muchos escritores de su generación, la preocupación por definir lo cubano – o, tal vez menos pretensiosamente, entenderlo –, ocupa un lugar central en su obra. Sin embargo, en lugar de la visión afirmativa de lo criollo favorecida por los miembros del grupo Orígenes, Piñera indaga en los aspectos contradictorios de esa identidad. Como afirma Jesús Jambrina, la visión de Piñera de lo nacional pasa por el reconocimiento de lo (homo)sexual, lo cual le confiere una perspectiva diferente de la de otros miembros de Orígenes: “La utopía democrática de Piñera choca entonces con el contenido patriarcal de un espacio nacional pleno de guerreros, de mitos fundadores, de dioses antiguos, virilizados por el cristianismo orto o heterodoxo de los líderes de la generación de artistas y escritores con los que el poeta entrará en diálogo” (Jambrina 9).

escritores con los que el poeta entrará en diálogo” (Jambrina 9).

Todo intento por definir “lo cubano” o características fijas de esa identidad demasiado amplia, corre el riesgo de convertirse en una generalización, pero ello no invalida el acierto de algunas observaciones particulares. Cuando en el poema “La isla en peso,” de 1943, Piñera dice “Oh pueblo mío, divinamente retórico, no sabes relatar,” la estructura paradójica revela una aparente contradicción que, de acuerdo con el poema, formaría parte de la identidad cubana: la facilidad para hablar y la incapacidad para sintetizar o para extraer alguna conclusión o enseñanza de ese relato. Tal parecería que importa más el cuento por el cuento, no por el deseo de entretener o educar, sino porque el narrador necesita desprenderse del trauma a través de su relato.

Piñera se refiere a este aspecto de lo cubano en una entrevista que concedió al periódico El Mundo al regresar de su primera estancia en Buenos Aires, en 1948. Al caracterizar la vida cubana como disparate, da como ejemplo un diálogo hipotético:  “‘Tal parece que todos se hubieran propuesto este esquema enrevesado de razonar: ¿se levanta usted temprano? Respuesta: mi tía se llama Cacha’” (142). Es fácil encontrar este tipo de diálogo en muchos cuentos de Piñera. Su objetivo no es revelar una verdad oculta detrás de la aparente contradicción, sino erigir esa contradicción como ilustrativa de ciertos rasgos del carácter nacional que a Piñera le parecen reprochables.

“‘Tal parece que todos se hubieran propuesto este esquema enrevesado de razonar: ¿se levanta usted temprano? Respuesta: mi tía se llama Cacha’” (142). Es fácil encontrar este tipo de diálogo en muchos cuentos de Piñera. Su objetivo no es revelar una verdad oculta detrás de la aparente contradicción, sino erigir esa contradicción como ilustrativa de ciertos rasgos del carácter nacional que a Piñera le parecen reprochables.

Uno de esos rasgos es la incapacidad para asumir los hechos graves como tales. La seriedad de lo trágico se disuelve en lo trivial, lo ridículo, lo absurdo.(1) La tragedia en el cubano no conduce a la revelación de la culpa, ni al conocimiento o a la sabiduría, como en el teatro clásico griego. Ningún acontecimiento trágico dura el tiempo suficiente para que se aprenda algo de él: casi instantáneamente se disuelve en lo cómico, en lo trivial. En el poema “La gran puta,” de 1960, por ejemplo, el hablante refiere:

[…] y ahora precisamente

recuerdo

al hombre que vi matar junto a la estatua de Zenea

con su mano convulsa aferrada al seno de mármol

de la mujer que eternamente lo acompaña.

Me pareció que llegaba el Apocalipsis,

pero justo en ese momento oí: “¡Maní tostao, maní!”

y metían por mis ojos anegados en lágrimas

un cucurucho de voluptuosidad cubana. (Órbita 317)

La tragicidad que implica esa muerte inexplicable, como la de la mujer que unas líneas antes se arroja frente a un automóvil, resulta imposible de entender frente al contexto que todo lo trivializa y relativiza. De alguna manera, los personajes no aprenden de las situaciones: son eternamente niños, como sugieren otros textos de Piñera.

La tragicidad que implica esa muerte inexplicable, como la de la mujer que unas líneas antes se arroja frente a un automóvil, resulta imposible de entender frente al contexto que todo lo trivializa y relativiza. De alguna manera, los personajes no aprenden de las situaciones: son eternamente niños, como sugieren otros textos de Piñera.

En el relato “Hosanna! Hosanna…?,” de 1975 – también estructurado sobre la base de la paradoja y que muestra la presencia de esta en los últimos años de la carrera de Piñera – uno de los personajes protagónicos, ambos ya muertos, amenaza al otro: “¡Te voy a matar, cacho e’cabrón, te voy a…” (475), y en ese momento advierte que el otro está muerto. Tal amenaza revela que la muerte no se ha entendido ni asimilado, o sea, los personajes no comprenden la dimensión de su situación.

Por último, Piñera usó ampliamente la paradoja y otras figuras similares, como el oxímoron y la antítesis, en su crítica al mundo de la alta cultura y el divorcio de este con el “mundo bajo, el de los instintos.” El oxímoron en particular se convierte en símbolo de este tipo de crítica. Con la llegada de Piñera a Buenos Aires, ciudad en la que vivió, con intervalos habaneros, entre 1946 y 1958, su percepción de este aspecto de la cultura se agudiza. Piñera llega a Argentina y casi inmediatamente asume una actitud crítica del mundo literario de la capital, dominado por los escritores nucleados, directa o indirectamente, alrededor de la revista Sur. Sus críticas ocurren en tres formas principales: en su artículo “Nota sobre literatura argentina de hoy,” publicado simultáneamente en las revistas Anales de Buenos Aires y Orígenes en 1946; en las páginas de las revistas satíricas Aurora y Victrola, concebidas por él y Witold Gombrowicz en 1947, y en su ficción. Esta última forma ha sido la menos estudiada, quizás por lo fragmentaria o por su propia naturaleza ficticia, lo que hace más difícil la asociación con las ideas que desarrolló en sus textos críticos.

La posición de Piñera con respecto a la literatura y la cultura argentinas del momento no surge a su llegada a ese país. Desde sus inicios como crítico literario, había convertido en centro de sus preocupaciones estéticas la problemática relación del escritor latinoamericano con la herencia literaria europea, relación manifestada principalmente en la discordancia que ve entre la capacidad de expresión verbal de los escritores y su incapacidad para hurgar en sí mismos o en su realidad social. Otro lugar donde la encuentra es en las discusiones abstractas sobre ideas filosóficas y estéticas que ve desconectadas de la experiencia vital de los escritores y de su realidad más inmediata. En su autobiografía, publicada fragmentariamente, Piñera narra la oportunidad en que se trajo una flor a casa de Graziella Peyrou, una de las figuras literarias que lo acogió en Buenos Aires: “En una ocasión [Adolfo de Obieta] llevó una flor silvestre, de un raro color y forma, a casa de Graziella Peyrou. Durante dos horas asistí a una conversación fascinante sobre la belleza” (citado en Espinosa 134-35).

La posición de Piñera con respecto a la literatura y la cultura argentinas del momento no surge a su llegada a ese país. Desde sus inicios como crítico literario, había convertido en centro de sus preocupaciones estéticas la problemática relación del escritor latinoamericano con la herencia literaria europea, relación manifestada principalmente en la discordancia que ve entre la capacidad de expresión verbal de los escritores y su incapacidad para hurgar en sí mismos o en su realidad social. Otro lugar donde la encuentra es en las discusiones abstractas sobre ideas filosóficas y estéticas que ve desconectadas de la experiencia vital de los escritores y de su realidad más inmediata. En su autobiografía, publicada fragmentariamente, Piñera narra la oportunidad en que se trajo una flor a casa de Graziella Peyrou, una de las figuras literarias que lo acogió en Buenos Aires: “En una ocasión [Adolfo de Obieta] llevó una flor silvestre, de un raro color y forma, a casa de Graziella Peyrou. Durante dos horas asistí a una conversación fascinante sobre la belleza” (citado en Espinosa 134-35).

En un artículo anterior,(2) he argumentado que en el cuento “Concilio y discurso,” escrito en 1950, posiblemente en Buenos Aires, Piñera usa la paradoja y el oxímoron como forma de criticar ese mundo literario y filosófico en que se movía, aunque la complejidad del relato no se limita a este. Mi propósito en la última parte de este artículo es ampliar el análisis de “Concilio y discurso,” pues en él se resumen tanto la crítica al mundo de la alta cultura como a la trivialidad de la vida cotidiana. El cuento se publicó por primera vez en el volumen póstumo Muecas para escribientes (1987) y formó parte de una novela que Piñera estaba escribiendo a fines de los 40 titulada El banalizador. De acuerdo con Antón Arrufat, lo poco que sobrevive de la novela pasó a Muecas para escribientes. “Concilio y discurso,” “La risa,” “Vea y oiga” y “Lo toma o lo deja,” son textos que, publicados después como relatos, formaban parte de aquella novela.(3)

Por su parte, Piñera se refirió varias veces a ella. En una de las cartas que Gombrowicz le dirigió, éste le pregunta a quién le ha leído el capítulo sobre el Papa, a lo que Piñera agrega una nota al pie: “Capítulo de mi novela El banalizador (aún inédita)” (Poesía y crítica 248).(4) También, al regresar de su primera estancia en Buenos Aires, en 1948, dio una entrevista al periódico El Mundo, ya mencionada, en la que describe la novela. El periodista Ernesto Ardura, autor de la entrevista, comenta, seguramente parafraseando al propio Piñera:

La tesis de la obra es que se precisa banalizar la cultura. Se trata de una novela polémica, estructurada sobre lo grotesco y lo absurdo. Se lanza sobre ella un ataque a la cultura moderna, en el empeño de conseguir un equilibro de fuerzas a base de la vida sin simulación, sencilla y banal.

–¿Regreso a lo natural y espontáneo?, acotamos.

–Simplemente una concepción armoniosa de la vida. Equilibro entre la cultura y el mundo bajo, el de los instintos. Ofensiva, en suma, contra la retórica y contra el estilo ornamental (143-44).

Piñera considera que en la Cuba de entonces, la simulación de la cultura, el espíritu, el sexo y el amor ha hecho que se pierdan de verdad esos elementos de la vida humana, y que habría que rescatarlos para poder construir a partir de ellos nuevamente. Banalizar la cultura, entonces, es la forma en que Piñera define la necesidad de prestar más atención al contexto inmediato, a encontrar en la materia cotidiana los temas, el lenguaje, las formas narrativas o poéticas. Él mismo se dio a esa tarea desde sus primeros textos de ficción y poéticos; sirvan de ejemplo, de los primeros, “El álbum” y, de los segundos, “Vida de Flora” y “La isla en peso.” En el teatro, Piñera llevaría a la máxima expresión la búsqueda de un lenguaje acorde con la realidad cotidiana de Cuba.

“Concilio y discurso”

“Concilio y discurso” puede leerse como una parodia del mundo de la alta cultura, particularmente en lo que respecta a los debates filosóficos sobre los temas considerados transcendentes. Es posible que los círculos intelectuales porteños y, por extensión, cubanos, estén parodiados en el relato pero en este también aparece una mirada más a la incapacidad del cubano para tomarse en serio los hechos trágicos. El narrador del cuento, quien, junto al Papa, es uno de los protagonistas, acaba de llegar al Vaticano porque ha sido nombrado cameraman de los Sucesos Mundiales del Papado. Al llegar, se siente sobrecogido por la gravedad que inspira la Ciudad Eterna, pero pronto su sentimiento comienza a disolverse al comprobar que la trivialidad mina todos los aspectos de la vida en aquel lugar. La conversación del Papa, a quien conoce al principio de la historia, se estructura sobre la base de la paradoja: “Polemizar vale tanto como no polemizar” (340); “Ya sabe; el método de reducción al absurdo: si pertenece al mismo tiempo a dos organizaciones enemigas, acaba por anular el poder mortífero de ambas” (341); “vamos a conspirar y a desconspirar” (343); “No puedo y puedo” (345).

“Concilio y discurso” puede leerse como una parodia del mundo de la alta cultura, particularmente en lo que respecta a los debates filosóficos sobre los temas considerados transcendentes. Es posible que los círculos intelectuales porteños y, por extensión, cubanos, estén parodiados en el relato pero en este también aparece una mirada más a la incapacidad del cubano para tomarse en serio los hechos trágicos. El narrador del cuento, quien, junto al Papa, es uno de los protagonistas, acaba de llegar al Vaticano porque ha sido nombrado cameraman de los Sucesos Mundiales del Papado. Al llegar, se siente sobrecogido por la gravedad que inspira la Ciudad Eterna, pero pronto su sentimiento comienza a disolverse al comprobar que la trivialidad mina todos los aspectos de la vida en aquel lugar. La conversación del Papa, a quien conoce al principio de la historia, se estructura sobre la base de la paradoja: “Polemizar vale tanto como no polemizar” (340); “Ya sabe; el método de reducción al absurdo: si pertenece al mismo tiempo a dos organizaciones enemigas, acaba por anular el poder mortífero de ambas” (341); “vamos a conspirar y a desconspirar” (343); “No puedo y puedo” (345).

Como la situación, el pensamiento, no se toman en serio, cualquier acción carece de gravedad y por ello una vale tanto como su opuesta. Acostumbrado a tener que decidir entre una cosa y otra, el narrador se empieza a contaminar por el efecto de lo trivial y a incorporarse a la dinámica de la situación. La primera instrucción que reciben los participantes en el concilio es que peguen y despeguen los labios, para que dejen de hablar. El narrador, quien se pone a hacer la acción, dice: “¿Qué cosa, en tal momento, sustituiría el fascinador ejercicio? El engaño del inteligente, su espejismo, parte del hecho baladí de su propia inteligencia. ¿Por qué no seguir la corriente de lo inmediato [...]?” (341).

Alguien anuncia que quiere relatar un cuento, y, ante la complejidad de éste, el público reacciona ofendido. Sin embargo, cuando la misma persona dice “Paf a paf. Para paf con paf...” (342), los aplausos de admiración estallan. Ante la trivialización creciente de los participantes, el narrador acota:

Después de todas las complicaciones, de las caras graves, de las hondas reflexiones del alma universal, sobrenadaba por encima de todo esto la punzante sencillez del mundo. Que así era lo demostraba el hecho de que cualquiera podía pasarse la vida muy feliz y admirado emitiendo, pongamos por caso, la palabra “bun”. En dicha palabra estaba contenido el pensamiento de los sesudos filósofos, poetas, novelistas, y de toda esa laya importante. Y “bun” era la misma cosa que las obras completas del envanecido pensador (342).

Los participantes empiezan a formar una bola en la que las partes opuestas son indistinguibles: cualquier posición que se asuma da lo mismo. El narrador comprende que todas las doctrinas consideradas serias hasta ese momento, eran al mismo tiempo “serias y risueñas.” A la bola se suman diez teólogos y diez desteólogos, los que, debido a la velocidad de su movimiento, empiezan a confundirse: “Dos cosas desiguales entre sí son iguales entre sí por efecto de la velocidad o del... absurdo” (346). En un momento del concilio, al Papa le corresponde examinar a los presentes sobre algunos aspectos de la doctrina católica. Al hacer una pregunta, la bola le respondía con las mismas palabras en forma de respuesta y viceversa: a la afirmación sólo había que insertarle dos signos de interrogación y repetirla como pregunta. El narrador se da cuenta de que ese método permitía que “se invalidaran horas de exposición, caras avinagradas, pellizcos disimulados, mentes conturbadas y sutilezas de los textos sagrados” (348).

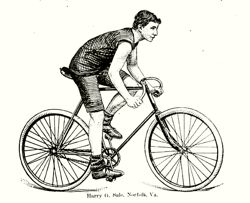

Seguidamente comienza una conversación sobre las bicicletas, y el narrador advierte de que tal conversación tiene vida propia: los participantes se van sumando a ella como por inercia y ya nadie, ni siquiera el papa, puede hablar de otra cosa. En la dinámica de esta conversación que a primera vista parece sin lógica, Piñera critica la tendencia del cubano – y el hecho de que el diálogo está lleno de expresiones coloquiales cubanas indica que puede estarse refiriendo a ese aspectos de la identidad cubana – a dejarse llevar por el primer tema de conversación, sin reparar demasiado en su trascendencia o en la lógica del diálogo. Conversar por conversar, más para provocar un efecto en la audiencia que para decir algo verdadero.

Seguidamente comienza una conversación sobre las bicicletas, y el narrador advierte de que tal conversación tiene vida propia: los participantes se van sumando a ella como por inercia y ya nadie, ni siquiera el papa, puede hablar de otra cosa. En la dinámica de esta conversación que a primera vista parece sin lógica, Piñera critica la tendencia del cubano – y el hecho de que el diálogo está lleno de expresiones coloquiales cubanas indica que puede estarse refiriendo a ese aspectos de la identidad cubana – a dejarse llevar por el primer tema de conversación, sin reparar demasiado en su trascendencia o en la lógica del diálogo. Conversar por conversar, más para provocar un efecto en la audiencia que para decir algo verdadero.

La última parte del concilio consiste en el (auto)asesinato del Papa: éste sabe que va a ser asesinado, pero al mismo tiempo él es víctima y victimario. Ante la posibilidad de que al Papa lo asesinen (hecho trágico), los dos personajes del cuento, incluido el Papa, asumen una actitud de indiferencia. El asesinato no ocurre, no puede ocurrir, porque la gravedad del hecho se disuelve en la falta de seriedad con que se asume. El narrador acota: “Me percaté de que sería imposible el asesinato. Para que lo hubiera, las partes tendrían que estar de acuerdo – sacrificio gustoso –, o las partes en desacuerdo – víctima propiciatoria. ¿Más qué podían acuerdo y desacuerdo frente el terrible impacto de lo trivial?” (351).

El narrador se da cuenta entonces de que lo más importante de todo es un golpe de efecto, de que toda su educación, su persistencia, no valen nada en comparación. “¡Dadme un efecto! Yo, recién nacido al maesltrom de lo trivial, desnudo, montado en una bicicleta, comienzo una nueva vida. Así: ¡Ja, ja, ja!” (352). En ese momento grita a voz de cuello “¡Tengo una bicicleta verde!” y todos, incluido el Papa, se suman al efecto que su grito ha provocado.

una bicicleta verde!” y todos, incluido el Papa, se suman al efecto que su grito ha provocado.

La paradoja, sobre la que se estructura todo el relato, le sirve a Piñera para cuestionar la relevancia de los temas considerados trascendentes y al mismo tiempo para criticar la falta de gravedad. La seriedad con que el narrador asume su misión al principio del cuento se pierde una vez que comprende que ni los propios generadores de la discusión sobre lo trascendente creen en ella. Se muestra, de esta manera, una desconexión entre la experiencia y el conocimiento acumulado y trasmitido por tradición. En el cuento esos dos lados – el del narrador, el Papa, los teólogos, representando el mundo educado, y el del resto de los participantes en el concilio, que representan lo popular – se confunden o se complementan. Ambos tienen, en el fondo, la misma manera de razonar: los primeros por no darse cuenta de la inmediatez de la experiencia; los segundos, por dejarse arrastrar por la inmediatez de los acontecimientos, por la incapacidad de oponer la resistencia de la individualidad frente al contexto homogeneizante.

Las concepciones de Piñera sobre la llamada alta cultura se definieron más durante su estancia en Buenos Aires. Ello se debió, en parte, a lo que consideraba una forma peculiar de los escritores argentinos de relacionarse con la realidad circundante y con los temas de la alta cultura. No es de extrañar que haya tenido en cuenta al propio Jorge Luis Borges como una de las referencias directas del uso de la paradoja. Es una de las figuras constitutivas de la obra del argentino, aunque su uso difiere del que hace Piñera.

Como señala Daniel Balderston, Borges usó la paradoja principalmente “as a way of resisting generalizations” (203). En esto puede coincidir con Piñera, pero Borges tiene en mente cuestiones filosóficas más generales, como lo arbitrario de las clasificaciones o la imposibilidad de que los sistemas filosóficos sean explicaciones totalizantes del universo. Piñera vio en muchos escritores argentinos, como Borges, el empleo de esos juegos paradojales como una mera distracción estética y una evidencia más de su falta de compromiso con la realidad política y social inmediata. En este sentido, el cubano podría haber aplicado el término de “quietismo político” a esos escritores, aunque también vería quietismo en sus ideas estéticas.

Conclusiones

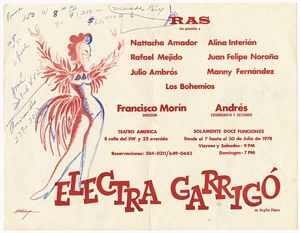

Este artículo ha analizado algunos ejemplos de la obra narrativa y poética de Piñera, pero el estudio de la paradoja podría extenderse a su teatro, donde también encuentra manifestaciones abundantes, sobre todo para resaltar contrastes dramáticos. Una obra como Los siervos (1950), por ejemplo, se construye sobre esta dinámica: mientras la desigualdad no sea revelada, la sociedad puede vanagloriarse de la igualdad (inexistente).

Este artículo ha analizado algunos ejemplos de la obra narrativa y poética de Piñera, pero el estudio de la paradoja podría extenderse a su teatro, donde también encuentra manifestaciones abundantes, sobre todo para resaltar contrastes dramáticos. Una obra como Los siervos (1950), por ejemplo, se construye sobre esta dinámica: mientras la desigualdad no sea revelada, la sociedad puede vanagloriarse de la igualdad (inexistente).

De todas las obras de los miembros del grupo Orígenes y escritores relacionados directa o indirectamente con esta generación, la obra de Piñera es la que más figuras paradojales contiene. Cabría preguntarse, entonces, por la razón de este proceder. Como hemos visto, la paradoja está relacionada con el cuestionamiento de creencias establecidas. Piñera aparece en la cultura cubana como una de las figuras más sistemáticamente ofreció puntos de vista distintos, y muchas veces opuestos, a algunos de los presupuestos sobre la cultura cubana que empezaron a construirse desde finales de los años 30.

Ese deseo de pensar a contracorriente no constituye una mera posición negadora o escéptica. Su reflexión sobre las cuestiones tanto filosóficas como nacionales que lo ocupan representan para él más una serie de preguntas que de certezas. De manera general, el grupo Orígenes asumió una postura programática sobre la cultura, encargándose de definir qué aspectos constituían lo más representativo de lo nacional.(5) Piñera asumió una distancia crítica frente a estos intentos. La paradoja, de alguna manera, le permitió a su obra –a pesar de encontrarse sin recepción pública y muy poca recepción crítica– renovarse hasta el final de la vida de su autor.

Notas

1. La palabra absurdo acude con demasiada frecuencia al describir la obra de Piñera. Antón Arrufat, uno de sus principales críticos, se ha mostrado en contra del uso del término en asociación con el teatro del absurdo, movimiento de la década del 50 protagonizado por dramaturgos como Eugène Ionesco y Samuel Beckett. En este artículo la palabra está usada en su acepción más simple de situación que contradice la lógica elemental, un uso que el propio Piñera hacía con frecuencia, al igual que de “disparate”.

2. Véase “Tántalo en Buenos Aires”.

4. Piñera incluyó varias cartas del polaco en un texto titulado “Gombrowicz por él mismo”, publicado en 1968 en la revista Unión.

5. El ejemplo paradigmático sería la serie de conferencias que Cintio Vitier publicó bajo el título Lo cubano en la poesía en 1958.

Obras citadas

Alonso Estenoz, Alfredo. “Tántalo en Buenos Aires: relaciones literarias y biográficas entre Piñera y Borges”. Revista Iberoamericana 75.226 (2009). 55-70.

Balderston, Daniel. “Borges, Averroes, Aristotle: The Poetics of Poetics”. Hispania 79.2 (1996): 201-207.

Brooks, Cleanth. The Well Wrought Urn. Studies in the Structure of Poetry. New York: Reynal & Hitchcock, 1947.

Colie, Rosalie. Paradoxia Epidemica. The Renaissance Tradition of Paradox. Princeton: Princeton UP, 1966.

Espinosa, Carlos. Virgilio Piñera en persona. La Habana: Ediciones Unión, 2011.

Jambrina, Jesús. El vacío habitado. Tesis doctoral inédita. The University of Iowa, 2005.

Olin, Doris. Paradox. Durham: Acumen, 2003.

Platt, Peter G. Shakespeare and the Culture of Paradox. Abingdon: Ashgate Publishing Group, 2009.

Piñera, Virgilio. Cuentos completos. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2011.

---. Órbita de Virgilio Piñera. La Habana: Ediciones Unión, 2011.

---. Poesía y crítica. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1994. 175-81.

Vitier, Cintio. Lo cubano en la poesía. Santa Clara: Universidad Central de Las Villas, 1958.