Allí donde jamás se lo imaginan: Casal y Maceo

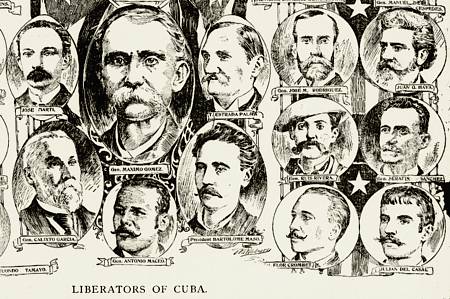

Lo descubrí por casualidad. En la galería «Liberators of Cuba» dibujada a plumilla y publicada en la página 22 de la edición dominical del 8 de mayo de 1898 del Boston Sunday Globe, Mass. Debajo, a la derecha, la mano del azar – ¿o la de quién? – había incluido el retrato de Casal. La galería ocupa el centro del texto, y con él, toda esa página cuyo titular dice:

Lo descubrí por casualidad. En la galería «Liberators of Cuba» dibujada a plumilla y publicada en la página 22 de la edición dominical del 8 de mayo de 1898 del Boston Sunday Globe, Mass. Debajo, a la derecha, la mano del azar – ¿o la de quién? – había incluido el retrato de Casal. La galería ocupa el centro del texto, y con él, toda esa página cuyo titular dice:

MEN WHO HAVE MADE CUBA FREE

Pen Pictures of Patriots Who for Years Have Bravely Struggled Against the Oppression of Spain --- Best Blood of the Island Shed in Liberty’s Cause.

El centro de ese museo lo ocupa el retrato de Máximo Gómez, también dibujado a mayor escala que el del resto. Sobre el suyo, el de Mario G. Menocal, y debajo el del Gen. Antonio Maceo. A la izquierda de Gómez, y en la parte superior, Martí. Al mismo nivel, pero a la derecha, Tomás E. Palma. Debajo, a la izquierda, Calixto García. A la derecha, también debajo, Bartolomé Masó. No es de extrañar el lugar relativamente marginal de Maceo en esa selecta galería – está en el centro de la fila inferior – puesto que en la prensa yanqui de la época contrastan las numerosas menciones de José Martí y de Máximo Gómez, aunque en contextos diferentes – el primero como organizador de la guerra, y hasta como «Presidente»; el segundo como guerrero – con el escaso interés que suscita Maceo.

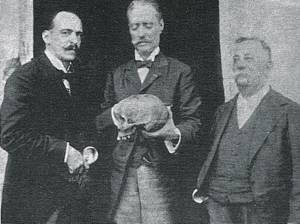

Resulta entonces que, visualmente, el general mulato está más cerca de Casal que, digamos, de Martí; pues para acercarse a este primero tendría que saltar sobre Calixto García. El azar tiene sus cosas. Después de todo, el estudio antropológico del cráneo de Maceo que realizaron en 1899 José Rafael Montalvo, Carlos de la Torre y Luis Montané no hizo sino poner de manifiesto que ninguna hazaña militar era quizá suficiente para justificar el empadronamiento de Maceo en el ilustre panteón, en el claustro de mármol de la Patria: “En los momentos en que había que soldarse – cerrando para siempre – la caja que contenía el esqueleto de A. Maceo, los individuos que componen el comité de exhumación, comprendieron que aquellos restos merecían algo más de una árida descripción anatómica, o de un mero certificado de identidad” (La Comisión). ¿Por qué ese merecimiento, con el que por otra parte no fueron distinguidos los restos de Martí, ni los de Máximo Gómez? Porque más bien se trataba de verificar el merecimiento – si merecía o no el mulato un peldaño más arriba que lo acercara a los blanquitos merecedores: Martí y Gómez. El examen antropológico no sólo no está lejos, pues, de la pesquisa policial, sino implicado en ella. La conclusión de que Maceo “se aproxima más a la raza blanca, la iguala, y aún la supera por la configuración de la cabeza, por el peso probable del encéfalo, por la capacidad craneana, lo que permite definitivamente afirmar en nombre de la antropología” que “dada a la raza a que pertenecía, y en el medio en el cual ejercitó y

acercarse a este primero tendría que saltar sobre Calixto García. El azar tiene sus cosas. Después de todo, el estudio antropológico del cráneo de Maceo que realizaron en 1899 José Rafael Montalvo, Carlos de la Torre y Luis Montané no hizo sino poner de manifiesto que ninguna hazaña militar era quizá suficiente para justificar el empadronamiento de Maceo en el ilustre panteón, en el claustro de mármol de la Patria: “En los momentos en que había que soldarse – cerrando para siempre – la caja que contenía el esqueleto de A. Maceo, los individuos que componen el comité de exhumación, comprendieron que aquellos restos merecían algo más de una árida descripción anatómica, o de un mero certificado de identidad” (La Comisión). ¿Por qué ese merecimiento, con el que por otra parte no fueron distinguidos los restos de Martí, ni los de Máximo Gómez? Porque más bien se trataba de verificar el merecimiento – si merecía o no el mulato un peldaño más arriba que lo acercara a los blanquitos merecedores: Martí y Gómez. El examen antropológico no sólo no está lejos, pues, de la pesquisa policial, sino implicado en ella. La conclusión de que Maceo “se aproxima más a la raza blanca, la iguala, y aún la supera por la configuración de la cabeza, por el peso probable del encéfalo, por la capacidad craneana, lo que permite definitivamente afirmar en nombre de la antropología” que “dada a la raza a que pertenecía, y en el medio en el cual ejercitó y  desarrolló sus actividades, […] puede ser considerado como un hombre realmente superior” (El cráneo de Antonio Maceo 16). La clave está en el tortuoso viaje de esos restos por la escritura del saber antropológico, y que realzan las itálicas: se aproxima, iguala, supera. El racismo inscrito en este ritual fundante de la República hace sonar todos sus bronces, primero, en esa superación estrambótica: Maceo, aunque mulato, resulta al cabo el más blanco de los blancos. La hipérbole lava a Maceo y nos lo devuelve, aun si solo en esos restos, blanco de pies a cabeza. De eso se trata cuando, en segundo lugar, se menciona sin nombrarla a “la raza a que pertenecía;” y más todavía cuando ese “medio” - ¿cuál? – “en el cual ejercitó y desarrolló sus actividades” aparece sospechosamente descolorido; o más exactamente blanqueado. Asimismo, la superioridad de la cabeza, incluyendo el “peso” del encéfalo del que ni siquiera pueden estar seguros los examinadores, es probablemente el signo que mejor revela la intentona de blanquear a Maceo, quien se acerca así a la inteligencia de Martí – del blanco – puesto que en el discurso racial la inteligencia ha sido el privilegio de los blancos. Aquí desaparece aquello de que Maceo tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo, puesto que esto último – el cuerpo alzado, amenazante sobre el caballo – es desplazado totalmente por la cabeza, asiento de la inteligencia. No se trata, por supuesto, de que se equivocaran al afirmar la inteligencia de Maceo, sino de traer a la luz las cartas marcadas con las que jugaban los antropólogos cubiches. Porque, después de todo, no se necesitaba de ningún reconocimiento antropológico para saber que Maceo había sido un hombre inteligente. Y hay que ver para lo que en última instancia se manejan esos restos: por el reverso de la afirmación de que Maceo era un hombre realmente superior se afirman la inferioridad del negro y la del chino. Finalmente, hay que advertir que ninguno de los héroes de la guerra – no Martí, ciertamente – fue sometido a un ritual tan humillante y deleznable como el que hubieron de soportar los restos de Maceo.

desarrolló sus actividades, […] puede ser considerado como un hombre realmente superior” (El cráneo de Antonio Maceo 16). La clave está en el tortuoso viaje de esos restos por la escritura del saber antropológico, y que realzan las itálicas: se aproxima, iguala, supera. El racismo inscrito en este ritual fundante de la República hace sonar todos sus bronces, primero, en esa superación estrambótica: Maceo, aunque mulato, resulta al cabo el más blanco de los blancos. La hipérbole lava a Maceo y nos lo devuelve, aun si solo en esos restos, blanco de pies a cabeza. De eso se trata cuando, en segundo lugar, se menciona sin nombrarla a “la raza a que pertenecía;” y más todavía cuando ese “medio” - ¿cuál? – “en el cual ejercitó y desarrolló sus actividades” aparece sospechosamente descolorido; o más exactamente blanqueado. Asimismo, la superioridad de la cabeza, incluyendo el “peso” del encéfalo del que ni siquiera pueden estar seguros los examinadores, es probablemente el signo que mejor revela la intentona de blanquear a Maceo, quien se acerca así a la inteligencia de Martí – del blanco – puesto que en el discurso racial la inteligencia ha sido el privilegio de los blancos. Aquí desaparece aquello de que Maceo tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo, puesto que esto último – el cuerpo alzado, amenazante sobre el caballo – es desplazado totalmente por la cabeza, asiento de la inteligencia. No se trata, por supuesto, de que se equivocaran al afirmar la inteligencia de Maceo, sino de traer a la luz las cartas marcadas con las que jugaban los antropólogos cubiches. Porque, después de todo, no se necesitaba de ningún reconocimiento antropológico para saber que Maceo había sido un hombre inteligente. Y hay que ver para lo que en última instancia se manejan esos restos: por el reverso de la afirmación de que Maceo era un hombre realmente superior se afirman la inferioridad del negro y la del chino. Finalmente, hay que advertir que ninguno de los héroes de la guerra – no Martí, ciertamente – fue sometido a un ritual tan humillante y deleznable como el que hubieron de soportar los restos de Maceo.

Julián del Casal, por otra parte, fue en vida objeto a su vez de las pesquisas y sospechas de los saberes médicos, y de las prescripciones higienistas de médicos y críticos. El suyo fue también un cuerpo sospechoso, y en cuanto tal, asediado por el secreteo, las insinuaciones. El deseo de averiguar la sexualidad de Casal precedió a la averiguación de la raza de Maceo. De esta manera, más que en el Hotel Inglaterra el general y el poeta se encontraron sobre la mesa de disecciones del nacionalismo cubano. Ambos encarnaron la otredad en lo que podían tener de más abyecto: homosexualidad y negritud. En ambos la sospecha sigue el itinerario del examen empeñado en normalizarlos: hacer del negro un blanco, y del maricón un revolucionario. Véase sino el artículo “Julián del Casal, patriota,” de nada menos que Enrique Hernández Miyares. Por otra parte, Cintio no dejará de machacarnos el soneto que Casal le dedicó a Maceo. No es casual, pues, que Montané dejara lo suyo en el número-homenaje que La Habana Elegante le dedicó a Casal el 29 de octubre de 1893, a solo unos pocos días de su muerte. Así nos enteramos de su participación en el contubernio de los médicos que se empeñaron – y creyeron lograrlo – en mantener a Casal en la ignorancia de su enfermedad y de su verdadero estado de salud:

En estas reuniones íntimas, en el gabinete del doctor, a pesar de todos nuestros esfuerzos para distraer a su imaginación, Casal terminaba preguntándonos acerca de su enfermedad. ¡Lo engañábamos, con tanta facilidad! Y el poeta se marchaba radiante, lanzando una gasa dorada entre él y la triste realidad de las cosas. ¡Porque él estaba inconsciente, siempre estuvo inconsciente de su condición, y es con los ojos vendados que descendió la escalera de la vida!

No se da cuenta de que la insistencia de la pregunta traicionaba la desconfianza de ese que creían salir de la consulta con los ojos vendados. Eran los médicos los que no veían. Casal sabiéndose cerca de la tumba, se despedirá de Darío y no de esos médicos que lo creyeron alguna vez ciego a las artimañas con que intentaron engañarlo. Por otra parte las “reuniones íntimas” de que habla Montané nos permite asomarnos, o vislumbrar al menos, ese panopticismo médico que disuelve la distancia entre el gabinete y el salón, entre la conversación de los amigos, y la inspección de los especialistas, pero que también subraya otra distancia: la que desplazaba al poeta y su quimera lejos del saber especializado de la medicina.

Resulta revelador el impulso organizador de Montané en sus relaciones sociales:

Como J. Reynaud, toda mi vida, al encontrarme con las gentes por primera vez, las organizo instintivamente, y como a pesar de mí mismo, en tres clases: ésos que no me gustarán nunca, ésos que tal vez me gustarán, y ésos que me gustan inmediatamente; y Casal había tomado su lugar inmediatamente en la tercera categoría.

Pero, ¿qué relación tuvo Montané con Casal? Y si hubo alguna relación entre ellos, ¿cómo habría sido? Montané solo nos dice: “También, he tenido el placer de extenderle mi mano.” Dejando a un lado este fugaz contacto personal, todo cuanto nos queda es su participación en el contubernio de los médicos y el oído para el rumor que, tal y como sucede con los amigos de Casal, nos llega siempre codificado en las alusiones a los padecimientos físicos y psíquicos – ah!, ese nerviosismo que no pueden dejar de mencionar:

También, he tenido el placer de extenderle mi mano. Entonces, me había enterado de que él había nacido para el dolor constante, que tuvo una infancia enfermiza y nerviosa, que temprano había conocido delicados sufrimientos y sentimientos artísticos; y fue así que me expliqué esta dulce alegría cruzada con tristeza (énfasis mío).

El rumor parece preceder al estrechón de manos – entonces me había enterado – y quizá lo segundo fue el resultado de lo primero. Ya le habían llegado los detalles consabidos de la biografía de Casal – la infancia enfermiza y nerviosa – y lo otro, murmurado en otras reuniones íntimas: esos delicados sufrimientos y sentimientos artísticos. Justamente el “así me expliqué” sugiere que la inquisición antecedió al placer de extenderle la mano. De hecho, podría inferirse del comentario de Montané que solo, o al menos casi siempre que se encontraba con Casal era en la consulta de Aróstegui: “Lo vi de vez en cuando en casa del Dr. G. Aróstegui, cuya amistad era muy valiosa para él; y desde el primer momento, me sentí atraído por esta naturaleza suave y triste” (énfasis mío). Al igual que a la mayor parte de los amigos de Casal, a Montané lo atrae no tanto el escritor como su “naturaleza suave y triste.” Se trata de lo mismo: del secreto. El cuerpo de Casal encierra un secreto; un secreto que además exhibe, un secreto con el que Casal se muestra desfachatadamente y se oculta. El cuerpo de Maceo no tiene secretos en el sentido que el de Casal. Su negritud, su mulatez estaban a la vista, quizá demasiado a la vista. Por lo tanto aquí la mirada antropológica trabaja a la inversa: presiona la negritud de Maceo, insiste en hacerla desaparecer hasta el punto de convertirla en secreto, en armario. Después del examen antropológico, la negritud del titán de bronce – más blanco ahora que la rosa blanca – no podía ser sino secreto. Secreto a voces que nos grita desde el bronce oscuro de la estatua, como el secreto, también vociferante de Casal, que nos mira y nos da la espalda en esas flores de éter en que se traviste para bailar al fin ante nosotros con todos sus atuendos decadentistas:

El rumor parece preceder al estrechón de manos – entonces me había enterado – y quizá lo segundo fue el resultado de lo primero. Ya le habían llegado los detalles consabidos de la biografía de Casal – la infancia enfermiza y nerviosa – y lo otro, murmurado en otras reuniones íntimas: esos delicados sufrimientos y sentimientos artísticos. Justamente el “así me expliqué” sugiere que la inquisición antecedió al placer de extenderle la mano. De hecho, podría inferirse del comentario de Montané que solo, o al menos casi siempre que se encontraba con Casal era en la consulta de Aróstegui: “Lo vi de vez en cuando en casa del Dr. G. Aróstegui, cuya amistad era muy valiosa para él; y desde el primer momento, me sentí atraído por esta naturaleza suave y triste” (énfasis mío). Al igual que a la mayor parte de los amigos de Casal, a Montané lo atrae no tanto el escritor como su “naturaleza suave y triste.” Se trata de lo mismo: del secreto. El cuerpo de Casal encierra un secreto; un secreto que además exhibe, un secreto con el que Casal se muestra desfachatadamente y se oculta. El cuerpo de Maceo no tiene secretos en el sentido que el de Casal. Su negritud, su mulatez estaban a la vista, quizá demasiado a la vista. Por lo tanto aquí la mirada antropológica trabaja a la inversa: presiona la negritud de Maceo, insiste en hacerla desaparecer hasta el punto de convertirla en secreto, en armario. Después del examen antropológico, la negritud del titán de bronce – más blanco ahora que la rosa blanca – no podía ser sino secreto. Secreto a voces que nos grita desde el bronce oscuro de la estatua, como el secreto, también vociferante de Casal, que nos mira y nos da la espalda en esas flores de éter en que se traviste para bailar al fin ante nosotros con todos sus atuendos decadentistas:

Halo llevabas de poesía

y más que el brillo de tu corona

a los extraños les atraía

lo misterioso de tu persona

que apasionaba nobles mancebos,

porque ostentabas en formas bellas

la gallardía de los efebos

con el recato de las doncellas.

¿Derramó Casal su sangre por la libertad de Cuba? En el soneto que le dedicó a Maceo, el héroe que regresa a Cuba no está muy lejos de Luis de Baviera:

así al tornar de costas extranjeras,

cargado de magnánimas quimeras,

a enardecer tus compañeros bravos,

Apasionar nobles mancebos o enardecer a compañeros bravos. Da lo mismo. Sobre el mantel del banquete o en los campos de Baraguá, la risa y las balas pasan “como enjambre súbito de avispas” (“La cólera del infante”) dentro del mismo sueño compartido. Al final quedan los dos, tan juntos y tan distantes, ensimismados para siempre como el gladiador de “Bajo-relieve” que “sepulta la cabeza entre las manos / viendo correr la sangre de su herida.” Por la misteriosa zanja del matadero corren esas sangres burla burlando los saberes organizadores de la antropología y de la historia. En una de las fotos de Maceo vistiendo el uniforme militar sorprendemos la pose digna y elegante, incluso de dandy, que junto a su proverbial belleza física podría explicar el ardor de los ojos de Casal.

Alguien, un extraño, acercó en un dibujo a plumilla esas cabezas que así encontraron otro espacio – lejos de la isla – donde juntar secreto con secreto, maldición con maldición, y abrazarse.