Tres crónicas sobre la ciudad

(Una Brevísima Introducción)

Francisco Morán

Llegamos a La Habana cualquier día de fines de 1844. Para llegar a la ciudad cualquier fecha es buena. Este día, sin embargo, no es uno cualquiera. Se nos ha permitido la entrada por el puerto. Teodoro Guerrero fue uno de los pasajeros que conocimos durante la travesía. Lo menos que imaginábamos era que un año más tarde publicaría en Madrid una crónica de su visita; y menos aún que la cargaría con una buena dosis de racismo. Otro tanto encontramos en las impresiones de otro viajero, el escritor francés Xavier Marmier. Llegó a La Habana en 1850, procedente de Nueva Orleáns, y tanto él como el otro se dieron gusto despotricando contra los negros. De todas maneras, avisados ya los lectores – y sin que esto implique perder de vista ni por un instante el tono ostensiblemente racista de estas impresiones – estas crónicas ofrecen interesantes detalles sobre el ambiente social y las tensiones políticas en La Habana de la época. En el caso de Marmier, en particular, el racismo tiene como telón de fondo las presiones británicas para lograr la abolición de la esclavitud. Él también nos ofrece un buen ejemplo de la mirada etnográfica que insiste en marcar la diferencia de lo otro, y que no obstante termina arrastrándolo, pues su disgusto no es el cabo sino una proyección de su propia fantasía. Las dos crónicas convergen, pudiera decirse, en la celebración del Día de Reyes en La Habana. A quienes – comprensiblemente – a duras penas consigan contener la

Llegamos a La Habana cualquier día de fines de 1844. Para llegar a la ciudad cualquier fecha es buena. Este día, sin embargo, no es uno cualquiera. Se nos ha permitido la entrada por el puerto. Teodoro Guerrero fue uno de los pasajeros que conocimos durante la travesía. Lo menos que imaginábamos era que un año más tarde publicaría en Madrid una crónica de su visita; y menos aún que la cargaría con una buena dosis de racismo. Otro tanto encontramos en las impresiones de otro viajero, el escritor francés Xavier Marmier. Llegó a La Habana en 1850, procedente de Nueva Orleáns, y tanto él como el otro se dieron gusto despotricando contra los negros. De todas maneras, avisados ya los lectores – y sin que esto implique perder de vista ni por un instante el tono ostensiblemente racista de estas impresiones – estas crónicas ofrecen interesantes detalles sobre el ambiente social y las tensiones políticas en La Habana de la época. En el caso de Marmier, en particular, el racismo tiene como telón de fondo las presiones británicas para lograr la abolición de la esclavitud. Él también nos ofrece un buen ejemplo de la mirada etnográfica que insiste en marcar la diferencia de lo otro, y que no obstante termina arrastrándolo, pues su disgusto no es el cabo sino una proyección de su propia fantasía. Las dos crónicas convergen, pudiera decirse, en la celebración del Día de Reyes en La Habana. A quienes – comprensiblemente – a duras penas consigan contener la compostura ante el racismo de estos señores, les recuerdo que por aquellos días los Del Monte y los Saco decían todavía cosas peores. Y habría que recordar que Manuel Moreno Fraginals reconoció lo que él mismo llamó “negrofobia” de Saco, sin que esto le impidiera llamarlo “hombre superior.” Y Martí, ¿no dijo de Domingo Del Monte que fue “el más real y útil de los cubanos de su tiempo”? Así que, si lo pensamos mejor, podríamos ser más condescendientes con estos señores que nos visitaron. Nuestro paseo termina, claro, junto al Templete. Esta vez haciéndole sombra a Andrés Clemente Vázquez. No se preocupe el lector, que aquí no encontrará ningún desplante racista. Ese Templete, claro, es la blancura inmaculada….

compostura ante el racismo de estos señores, les recuerdo que por aquellos días los Del Monte y los Saco decían todavía cosas peores. Y habría que recordar que Manuel Moreno Fraginals reconoció lo que él mismo llamó “negrofobia” de Saco, sin que esto le impidiera llamarlo “hombre superior.” Y Martí, ¿no dijo de Domingo Del Monte que fue “el más real y útil de los cubanos de su tiempo”? Así que, si lo pensamos mejor, podríamos ser más condescendientes con estos señores que nos visitaron. Nuestro paseo termina, claro, junto al Templete. Esta vez haciéndole sombra a Andrés Clemente Vázquez. No se preocupe el lector, que aquí no encontrará ningún desplante racista. Ese Templete, claro, es la blancura inmaculada….

Un año en La Habana

Teodoro Guerrero

Una enfermedad me hizo emprender un viaje a la isla de Cuba, a fines de 1844, y a principios del siguiente estaba la fragata Asia enfrente del Muelle de San Francisco.

Volvía a la Habana después de diez años y poco a poco fui reconociendo mi país.

Las comidas eran de mi gusto, pues había mucha variedad de platos: yo era criollo, y no podía extrañar el ajiaco, los plátanos fritos, los frijoles negros, los boniatos, el tasajo y hasta el arroz blanco y el casabe. Las frutas más exquisitas son, el anón, la piña y el zapote; el maíz fresco es muy socorrido, pues se cocinan con él sabrosísimos manjares; los tamales, las tortillas del día de San Rafael, y el maíz de finados, del Día de Difuntos, son bocados que echaré de menos en tales festividades.

Las comidas eran de mi gusto, pues había mucha variedad de platos: yo era criollo, y no podía extrañar el ajiaco, los plátanos fritos, los frijoles negros, los boniatos, el tasajo y hasta el arroz blanco y el casabe. Las frutas más exquisitas son, el anón, la piña y el zapote; el maíz fresco es muy socorrido, pues se cocinan con él sabrosísimos manjares; los tamales, las tortillas del día de San Rafael, y el maíz de finados, del Día de Difuntos, son bocados que echaré de menos en tales festividades.

La vida en la Habana es monótona para la juventud; allí no hay casinos, no hay clubs, no hay sociedades particulares de hombres, no hay reuniones de café. El que no está empleado en alguna oficina, y no es licenciado, ni dependiente de casa de comercio, pasa el día tendido. En la Habana no se puede tomar por distracción vagar por las calles (flaner, que dicen los franceses), o pararse en corrillos: allí no hay Puerta del Sol, sino calles de sol, que vomitan fuego, y que impiden moverse al que no tiene necesidad. Por la tarde salen a carruaje o a pie, a la Alameda de Isabel II a reunirse con algunos amigos para ver pasar a las bellas (digo a las bellas, porque creo que nadie mira a las feas), en sus elegantes quitrines, con el fuelle echado; al anochecer se retiran y van a la retreta o a visitas: esto es, si no tienen corteja (novia), y entonces van a hablarla, ya por la ventana o por dentro de la casa, según a la altura que se encuentren sus relaciones, y según las ideas de los amantes. Es muy general pasar por las calles de noche, y ver a la niña entretenida con el galán; ella dentro y él fuera, entregados a la dulce plática, mientras que mamita o táita se columpian o duermen, pensando que la niña contempla las estrellas. A las diez, se retira todo el mundo habanero a sus casas, y el que a las once saliere de una sociedad o baile particular, no encontrará en la calle más que a los serenos.

Si es poco variada la vida del hombre, la de la mujer es mucho peor: rara es la familia de medianos posibles que no tiene un quitrín, o una volante; sin este mueble, ninguna señora sale de día, pues se tacha sobremanera; es una preocupación necia pero por otra parte, es indispensable para ellas pues el calor es extremado, y cuando llueve, las calles quedan intransitables, con el fango, por el mucho tráfico de carruajes; el paraguas no tiene uso en aquel país.

Las habaneras pasan la mañana vestidas ligeramente, sin corsé, y recostadas en sillones de columpio, cosen o leen. A tantas leguas se cuentan muchos errores de la Habana; no sé por qué tienen mis paisanas fama de perezosas; esto es falso! Allí como en todas partes, hay bueno y malo, pero tal interpretación se explica fácilmente; el calor de los trópicos que languidece, refrescado por la brisa del mar que consuela, hace adormecer los sentidos y excita el sueño; los europeos que extrañan el clima, son más perezosos que los hijos de Cuba. Al anochecer, empiezan a abrirse las ventanas, y delante de éstas se sienta el sexo femenino en dos hileras, esperando a sus visitas; las jóvenes están vestidas con la mayor sencillez: un túnico blanco de muselina o de holán batista y alguna flor en el cabello; da gusto recorrer las calles a pie, para verlas por las ventanas hablando en voz alta, sin cuidarse que las oigan; cada calle es un cosmorama, y cada ventana es el cristal que muestra el interior siempre variado y florido.

tantas leguas se cuentan muchos errores de la Habana; no sé por qué tienen mis paisanas fama de perezosas; esto es falso! Allí como en todas partes, hay bueno y malo, pero tal interpretación se explica fácilmente; el calor de los trópicos que languidece, refrescado por la brisa del mar que consuela, hace adormecer los sentidos y excita el sueño; los europeos que extrañan el clima, son más perezosos que los hijos de Cuba. Al anochecer, empiezan a abrirse las ventanas, y delante de éstas se sienta el sexo femenino en dos hileras, esperando a sus visitas; las jóvenes están vestidas con la mayor sencillez: un túnico blanco de muselina o de holán batista y alguna flor en el cabello; da gusto recorrer las calles a pie, para verlas por las ventanas hablando en voz alta, sin cuidarse que las oigan; cada calle es un cosmorama, y cada ventana es el cristal que muestra el interior siempre variado y florido.

El habanero por lo regular es trigueño, sin que esto sea decir que no los hay blancos como la nieve, pero el color rosado de las mejillas no es el del país, y el que lo lleva de fuera, lo pierde poco a poco. El habanero es generoso siempre, desprendido, hospitalario y patriota furibundo; su imaginación es ardiente como el clima donde nace, y la calma con que se les dintingue al hablar, es aparente; son notables por la forma sus extremos; es decir, los pies y las manos: pequeños y de un contorno perfecto; es verdad que los muestra con orgullo, y tiene cuidado que los zapateros Cabrizas y Laberdolive (si es hombre), o El buen gusto habanero (si es mujer), lo calcen debidamente. Las cubanas no tienen la elegancia ni el garbo que las europeas para andar, porque nunca lo han puesto en práctica, pero en cambio, en ninguna parte se colocan con más gracia en un carruaje, ni cautivan más sentadas. ¡Es una coquetería natural que encanta!

El servicio doméstico es sabido que lo hacen los negros, servicio que es repugnante por muchos estilos; el negro además tiene mala índole, pero su esclavitud le disculpa en cierto modo.

A los cuatro días de mi llegada a la Habana, asistí a la sociedad nombrada Academia de Santa Cecilia, que dirigía y dirige el señor González; había concierto, y fui conociendo a los dilettanti de la Habana; tuve el gusto de oír a la señorita Saint-Maxent, cuya voz me encantó: mis conocimientos filarmónicos son limitadísimos, pero su voz dulce, simpática y afinada, unida a una figura aérea y graciosa, me atrajeron a ella; cuando la hablé me interesó más; una escogida educación, talento y amabilidad son dotes que resaltan en esta señorita; aún recuerdo las muchas veces que en su casa cantaba por complacer a la buena amistad que yo le profesaba. La bella señorita Donesteves empezaba entonces, y las esperanzas de su maestro no han sido defraudadas, pues hoy posee una voz exquisita, y es oída siempre con placer. Aquella noche entre otros, cantaron los señores Pastorino y Torrontegui; el primero luce una hermosa voz de bajo, y el segundo de tenor. Al final se presentó por primera vez el joven García de la Huerta a leer una poesía, que acompañó al piano el director. Esta unión de la música y la poesía, que con tanto éxito había inaugurado en Madrid el señor Madrazo, se le dio allí el antiguo nombre de las melopeas de los griegos, y no agradó menos, pues el público la hizo repetir. Después de concluido el concierto, se procedió al baile, que es el furor de la Habana: mis paisanos le quieren con delirio y mueren bailando. Las danzas no imitan a ningún baile, por un movimiento y una música particulares, dulcísimos, que son propios del país, he visto bailar en España las danzas, y cualquier americano las desconocería, pues pierden toda su poesía. Este baile parece que fue de origen inglés: de allí se trasplantó a España antiguamente, y hoy es peculiar de algunos puntos de América, pero de country-dance inglés, la contradanza española, y la danza cubana, aunque iguales, en nada se parecen; cada país les da su sello peculiar. El señor González me nombró socio de mérito de su Academia por un rasgo de cortesía: esta distinción fue muy honrosa para que yo la olvide.

Más tarde entré de socio en el Liceo; está montado bajo buen pie, pero no puedo conformarme con ciertos artículos de su reglamento, y si extenderme pudiera, mucho hablaría del particular, pero es ya mi trabajo demasiado para una reseña. La sección dramática cuenta con aficionados muy regulares. La de música es lo mejor del instituto; el señor Miró la dirige, y algunas óperas que se han cantado en el Liceo durante mi permanencia en la Habana, han tenido mejor interpretación de la que podía esperarse. La señora Deville (hoy esposa de Miró) es una aficionada, a quien puede dársele el nombre de profesora; con buenos modelos, recogería gran cosecha de laureles, y llegaría a ser buena prima: reúne una figura hermosa para la escena. En el Liceo he escuchado a la señorita Martínez, que mereció justamente el nombre de sinsonte (pájaro cubano), a la señorita Cirartegui, con buena voz para conciertos de salón, a la señorita Arredondo, a los señores Tellez, Riera, Gasque y otros que comprenden lo que cantan. La sección de literatura es la más descuidada; casi se la cree indiferente.

Además del Liceo y Santa Cecilia asistí a la Sociedad Filarmónica, que la forma la aristocracia; sus tertulias son semanales, pero no están siempre concurridas: toman parte en sus funciones algunos de los que ya he nombrado y otros jóvenes de familias muy conocidas.

Además del Liceo y Santa Cecilia asistí a la Sociedad Filarmónica, que la forma la aristocracia; sus tertulias son semanales, pero no están siempre concurridas: toman parte en sus funciones algunos de los que ya he nombrado y otros jóvenes de familias muy conocidas.

El teatro de Tacón es un edificio magnifico, que puede envidiarlo cualquiera ciudad de España: su fachada no revela lo que es por dentro, y el único defecto que le encuentro en su construcción, es el mal tornavoz; los ecos del actor se pierden muchas veces, mientras que se oye al perro que ladra fuera, al sereno que canta la hora, o el ruido de los carruajes. En el tiempo que he pasado en la Habana, este soberbio edificio se asemejaba a un espléndido jarrón de china con flores marchitas, pues no ha presentado más que una compañía dramática muy inferior en su totalidad, y a los campanólogos; es verdad que el empresario es hombre inepto para semejante cargo, y no busca lo mejor, cuando sabe que allí se paga.

El teatro Principal, aunque pequeño, es de buena construcción y muy armónico; la compañía de ópera que dio algunas funciones, valía poco, y en la Habana, acostumbrados a buenos cantantes, y aficionados en extremo a la música, no se contentan con medianías.

Hay un teatro de segundo orden, llamado del Diorama, que solo se abre ya para algún prestidigitador u otra novedad de esta clase, y a pesar de la ilustración del país, acuden a él, como sucede en todas las ciudades del mundo.

En el pueblo de Regla hay construida una parodia de plaza de toros, donde se lidian vacas, por toreros muy inferiores. En el otoño de 1845 trabajó la cuadrilla mejicana de Gaviño, que llamó la atención de los aficionados.

Todas las noches después de las ocho, asiste la música de un regimiento a la Plaza de armas, y concurre la gente a la retreta; las jóvenes, sin apearse de sus quitrines, con el fuelle echado, disfrutan de la música, conversando con los mancebos de su amistad, que se mantienen al estribo. Los días del santo de la reina o del capitán general asisten dobles músicas, con hachones, y permanecen más tiempo, porque entonces tiene la categoría de serenata.

Hay días y épocas en el año que son notables en la Habana, pero se distingue entre todos, la fiesta de los Reyes; este es un día infernal, de una gritería salvaje, y seguramente que un europeo trasladado a mi patria, si acertara a pisarla en el día de Reyes creería que estábamos por conquistar. Es el día de libertad y de goces que se le permite a los negros: se reúnen los de una misma nación y disfrazados de la manera más ridícula, pintados el cuerpo y la cabeza, se cuelgan cuantos trapos encuentran, y van por las calles pidiendo, bailando y dando gritos al son del tango como en su tierra; por la tarde, se reúnen en sus cabildos, y saltan gesticulando, hasta que llega la noche; se retiran entonces muertos de fatiga, pero contentos, porque es su día.

El carnaval también aparece en la Habana con su careta y su animación, pero empieza muy tarde; en cambio, lo que no parece creíble, casi toda la cuaresma se dan bailes, pues nunca falla un objeto piadoso que sirva de estímulo para consagrar tributo al entusiasmo pedestre. Los bailes del Gran teatro de Tacón valen poco, a pesar de que el local es a propósito por su magnitud y comodidad: asisten pocas familias de tono, y estas ocupan los palcos, sin bajar al salón, porque se deja entrar a mucha gente inferior. En los dos carnavales que he pasado en la Habana, los bailes de la Filarmónica y Santa Cecilia han sido los más escogidos. Aquel es un país donde hay muchas intrigas particulares, porque no puede menos de suceder así, donde no hay cuestiones palpitantes, cuestiones políticas que distraigan: así es que las intrigas se divulgan, porque todos se conocen, porque cada cual no se ocupa más que del prójimo, porque en la Habana se vive en la calle, por la construcción de las casas. En los bailes de máscaras no hay furor por disfrazarse, y son en mayor número las señoras que van de sala: esto roba mucha franqueza.

magnitud y comodidad: asisten pocas familias de tono, y estas ocupan los palcos, sin bajar al salón, porque se deja entrar a mucha gente inferior. En los dos carnavales que he pasado en la Habana, los bailes de la Filarmónica y Santa Cecilia han sido los más escogidos. Aquel es un país donde hay muchas intrigas particulares, porque no puede menos de suceder así, donde no hay cuestiones palpitantes, cuestiones políticas que distraigan: así es que las intrigas se divulgan, porque todos se conocen, porque cada cual no se ocupa más que del prójimo, porque en la Habana se vive en la calle, por la construcción de las casas. En los bailes de máscaras no hay furor por disfrazarse, y son en mayor número las señoras que van de sala: esto roba mucha franqueza.

Las noches de baile en el teatro de Tacón, presenta la Alameda de Isabel II, un cuadro sumamente animado: multitud de gente que va y viene, embromando a cuantos pasan, merced a la careta, y negros que vocean desde sus mesones ambulantes, para pregonar el ponche de leche, avellanas dulces, etc… El café de Escauriza, a pesar de su espacioso local, rebosa de personas ansiosas del bullicio de estas noches; este café no tiene rival en Madrid. El servicio es de lujo, y despacha mucha agua de soda.

La semana santa es acaso la época que más se desea; las fiestas de iglesia están muy concurridas; el jueves y viernes santo no pueden salir los carruajes, y estos son los dos únicos días del año que se ve a las habaneras a pie, con traje de color el jueves, y negro el viernes; el aspecto de la Habana es otro: contrasta el silencio que produce la falta de los quitrines, volantes, carretillas y hasta los infernales carretones, con la bulla y animación que presta la multitud de personas reunidas que van de iglesia en iglesia, o a sus visitas. Por la noche, cuatro músicas ocupan los cuatro puentes de la Plaza de armas; el paseo es delicioso, y se asemeja la Habana a una capital de Europa.

Las procesiones también cuentan con multitud de prosélitos; las jóvenes aparecen en las ventanas, y los mozalvetes, en verdadera procesión, van pasando revista desde la calle. Las procesiones del Corpus, Santo Entierro, San Cristóbal (el patrono) la de Resurrección, y la de Belén son las más nombradas, y las que se hacen con más lujo.

Los meses de julio, agosto y setiembre, que es cuando el calor se siente con toda su fuerza, emigran muchas familias, a los baños de San Diego, a Marianao, o indistintamente al monte, pero los sitios donde refluye más gente, son: Guanabacoa, Puentes-grandes, Cerro, Regla o Jesús del monte; en todos estos puntos hay grande animación, y se nota una especie de rivalidad, en los bailes campestres, en las vallas de gallos y en las corridas de patos. Aún no he olvidado los buenos ratos que pasé el verano de 1845, en la linda glorieta de Puentes — grandes, y en el liceo de Guanabacoa, con el título del Olimpo.

Las personas acomodadas abandonan también la capital en las pascuas de Navidad, pero en esta época se escoge a San Antonio, la Artemisa, o Guanajay. Sobre todo, debe ser preferida la Artemisa, que es un sitio pintoresco, ideal: sus cafetales son jardines. Los bailes son la primera diversión en toda la isla; el baile es el rey de los goces cubanos; así es que puede cambiarse aquel refrán «no hay función sin tarasca!» diciendo en mi tierra «no hay función sin baile!»

Las personas acomodadas abandonan también la capital en las pascuas de Navidad, pero en esta época se escoge a San Antonio, la Artemisa, o Guanajay. Sobre todo, debe ser preferida la Artemisa, que es un sitio pintoresco, ideal: sus cafetales son jardines. Los bailes son la primera diversión en toda la isla; el baile es el rey de los goces cubanos; así es que puede cambiarse aquel refrán «no hay función sin tarasca!» diciendo en mi tierra «no hay función sin baile!»

Volviendo a la Habana pasaré rápidamente una ojeada por la ciudad y extramuros; hay edificios notables y dignos de ser visitados, aunque pocos traen a la memoria sucesos gloriosos; los principales son: la Casa de gobierno, la Beneficencia, el Templete, la Aduana, la Pescadería, la Intendencia, la Cárcel nueva, el Gran teatro, y algunas fortalezas, más o menos inexpugnables; la iglesia de San Francisco conserva objetos de valor, pero la iglesia más notable es la Catedral: en ella se encierran los restos mortales de Cristóbal Colón, con unos versos detestables, indignos de tan grande hombre.

Los paseos mejores de la Habana, son: la Alameda de Isabel II, y el de Tacón; además, hay la Cortina de Valdés, la Alameda de Paula (que se estaba haciendo nueva) y algunas calzadas espaciosas, adornadas de árboles.

El Campo de Marte, que también se llama Campo militar, es un rectángulo cercado de verjas de hierro, con cuatro puertas que llevan los nombres de HERNÁN CORTÉS, PIZARRO, COLÓN y TACÓN.

El Cementerio fue construido en tiempo de Someruelos, siendo el pensamiento del obispo Espada, y se concluyó el año de 1805, según está inscrito sobre la puerta. Los cadáveres se enterraban en el suelo hasta el año 1845, en que se estrenaron los nichos.

Los cafés más elegantes son el de Escauriza (de que he hablado ya) y la Lonja. Las confiterías de la Dominica, La Diana y La Marina son las que ostentan más lujo en el servicio y en su anaquelería.

La Marina son las que ostentan más lujo en el servicio y en su anaquelería.

Las boticas están puestas con un gusto que no he visto en ninguna parte de España, pero sobresalen las de Santo Domingo, San José y la de Cabezas. Las tiendas de la Habana tienen poco que envidiar a las naciones más cultas y más ricas; los talleres de sastrería de Güell, Guillot y Luna son los más favorecidos por los elegantes. Enumeraré las mejores tiendas, no siéndome posible ni del caso citarlas todas. De objetos de lujo, juguetes y caprichos extranjeros, el Palo gordo, El buen gusto de París, la de Desvernine y Precios fijos.—De géneros y paños, La Palmira y La Escocesa. —De flores, La Primavera.—De papel, las tiendas de Mestre.—De muebles, el almacén de Lombard, en Santo Domingo.—Platerías, El espejo y El puño de oro. —Sombrererías, La Universidad y El correo de Ultramar.—Fondas, El águila de oro; además hay otras bien servidas, e innumerables ferreterías, peleterías, cigarrerías, locerías etc. En la Habana se encuentra cuanto se quiere, porque el dinero abunda y se sabe apreciar el valor de los efectos.

Allí no se conocen las diligencias, porque no hay carreteras como en España, pero en su favor cuenta con los ferro-carriles que cruzan la mayor parte de la isla, deteniéndose en el Parador de Villanueva; estos le han dado un gran impulso al comercio, por la velocidad en los trasportes. Los vapores marítimos son también en gran número.

De extramuros a la Habana viajan continuamente ómnibus (con el nombre de guaguas), por un módico estipendio, y hasta las diez de la noche se encuentran en todas las calles y plazas, volantes de alquiler, que  por una peseta hacen el viaje; esto es comodísimo!

por una peseta hacen el viaje; esto es comodísimo!

El puerto de la Habana es muy comercial; todos los días entran buques peninsulares y extranjeros, importando géneros y comestibles; en cambio exportan tabaco, café, azúcar, aguardiente, miel, etc. El astillero ha dado a la marina nacional dos buques de construcción sólida y elegante; el bergantín Habanero y la corbeta Luisa Fernanda: esta la vi botar al agua el día 30 de enero de 1845.

Después de mi salida de la Habana, ha sido asolada nuevamente la isla por el huracán de 11 de octubre, y según un cuaderno de los desastres ocurridos, que tengo a la vista, han padecido muchos edificios, pero yo he descrito lo que había entonces. No sé qué gran pecado tendrá que purgar mi pobre patria para sufrir tales desolaciones! Ojalá que sea por la última vez!

Mucho quisiera extenderme, pero ciertas cosas no son de mi objeto, y otras se niegan a la pluma; no he tratado de copiar sino lo más notable que he visto en la Habana durante un año, sin ocuparme de la isla, ni de sus campos.

En abril del año último, me hallaba completamente restablecido, y regresé a España. No he olvidado mi patria un momento: mi viaje a la Habana es un episodio de mi vida, pero un episodio que está grabado en mi corazón con caracteres indelebles.

Semanario Pintoresco Español, Año XI, Tomo I. Madrid: Imprenta y Establecimiento de Don Baltasar González, 1846, pp. 41-44.

Cartas sobre la América, vol. 2 (1851)

Xavier Marmier

LA HABANA

El leviatham de la Biblia.—El Ohio.—La desembocadura del Mississippi.—La mitad del siglo.—Llegada a la Habana.—El fisco.-- Lo que cuesta entrar en la capital de la isla de Cuba.—Suavidad del invierno.—La fiebre amarilla.—El bergantín Jackson.—Aspecto de las calles.—La volanta.—Filosofía de los habaneros.— Administración.—Poder del gobernador:—El general Tacón.— Los cafés.—Los licores políticos.—Interior del teatro.—Hermosura de las habaneras.—Historia de la Habana.—Monumentos.—La catedral.—El busto de Colon.

La llegada del Ohio me sorprendió en medio de los placeres que gozaba en Nueva-Orleáns, gracias a la hospitalidad de sus habitantes. Si bien es cierto que entre esta ciudad y la Habana, hay muchos medios de comunicación, no me era posible para ir allí, encontrar un mejor buque que el potente Ohio, el leviathan de los vapores americanos. ¡Leviathan! Cuando leo el libro de Job, y muy a menudo leo esta lamentable elejía de la miseria del hombre, la pintura del monstruo acuático me parece que se asemeja a la poética descripción del coloso animado por el vapor. Vais a juzgarlo vosotros mismos.

La llegada del Ohio me sorprendió en medio de los placeres que gozaba en Nueva-Orleáns, gracias a la hospitalidad de sus habitantes. Si bien es cierto que entre esta ciudad y la Habana, hay muchos medios de comunicación, no me era posible para ir allí, encontrar un mejor buque que el potente Ohio, el leviathan de los vapores americanos. ¡Leviathan! Cuando leo el libro de Job, y muy a menudo leo esta lamentable elejía de la miseria del hombre, la pintura del monstruo acuático me parece que se asemeja a la poética descripción del coloso animado por el vapor. Vais a juzgarlo vosotros mismos.

“Su estornudo es resplandor de fuego,(1) y sus ojos como los párpados de la aurora.

“De su boca salen lámparas, como teas de fuego encendidas.

“De sus narices sale humo, como de una olla encendida, e hirviente.

“En su cuello morara la fortaleza y por donde pasa lleva consigo la desolación y ruina.

“Hará hervir como una olla el fondo del mar.

“Detrás de él huirá la senda, reputará al abismo como lleno de canas.”(2)

El Ohio, construido para transportar a Chagres a los que van en busca del oro de California, es de tres mil toneladas, dos máquinas de la fuerza de quinientos caballos cada una, y camarotes para quinientas cincuenta personas.

¡Felices los especuladores de Nueva-York, que han tenido el atrevimiento de lanzar sobre las olas este buque colosal! El buen éxito que produce, da envidia a más de uno de ellos, que se acusa por no haber tenido el mismo pensamiento y el mismo valor. Éste vapor ha costado dos millones; pero en cuatro viajes solos ha producido a sus propietarios, la suma limpia de trescientos mil francos. Con algunos viajes más que dé, el capital que costó estará ya en caja, y el Ohio les dará gratuitamente su rica cosecha.

Al salir el sol, un coche me condujo a la levée, donde las dos chimeneas del vapor despedían ya torbellinos de humo. Mientras cargaban aún algunos bultos de mercancías, mis ojos recorrían con avidez toda la extensión de una ciudad que dejaba con sentimiento, y el río donde una gran cantidad de embarcaciones extienden ya sus blancas alas. ¡Qué magnífico cuadro se presenta a mi vista! ¡qué potencia vital tan grande me rodea por todas partes! A pocos pasos de distancia se halla el barrio La-Fayette, donde hace diez años no se veían más que algunas cabañas construidas por los emigrados alemanes, y que forma hoy una ciudad de cuarenta mil almas. En frente del otro lado del río, hay la ciudad de Macdonough, donde se eleva el hospital de marina, uno de los más hermosos edificios de la Louisiana, y cerca de allí otra población a la cual los americanos, guiados por su amor a las nomenclaturas extranjeras, han dado el nombre de Argel es el arsenal marítimo, el astillero de Nueva-Orleans, que como una gran señora, no ha querido tener en sus aristocráticas calles el ruido de los martillos, ni el humo de las ornillas.

cuadro se presenta a mi vista! ¡qué potencia vital tan grande me rodea por todas partes! A pocos pasos de distancia se halla el barrio La-Fayette, donde hace diez años no se veían más que algunas cabañas construidas por los emigrados alemanes, y que forma hoy una ciudad de cuarenta mil almas. En frente del otro lado del río, hay la ciudad de Macdonough, donde se eleva el hospital de marina, uno de los más hermosos edificios de la Louisiana, y cerca de allí otra población a la cual los americanos, guiados por su amor a las nomenclaturas extranjeras, han dado el nombre de Argel es el arsenal marítimo, el astillero de Nueva-Orleans, que como una gran señora, no ha querido tener en sus aristocráticas calles el ruido de los martillos, ni el humo de las ornillas.

Durante algunas horas el vapor circula entre orillas sembradas por árboles verdes, plantadas: de caña dulce y de alegres habitaciones; un jadeo más lejos, bajan hasta ponerse al nivel del río. Entonces, en vez del terreno fecundo donde brotan ramos de flores, y donde nace el rico naranjo, vése solo un terreno inculto y pantanoso, habitado únicamente por algunos pilotos que observan cada día el movimiento del Mississippi, y los bancos de arena que levanta y arrastra en sus últimas convulsiones, cambiándolos de lugar.

A menudo sucede en las grandezas de las obras de la naturaleza, lo que en las del hombre. Al darles Dios la potencia, le reserva su duración. El que no ha visto más que el brillo de un reinado victorioso, no sabe que este reinado puede concluir muy tristemente, bajo la ultrajante autoridad de un carcelero inglés. El que ha seguido el curso de un río en su mayor anchura, no presume el fin que le está reservado.

El Rhin, el hermoso Rhin, tan impetuoso en Schaffhouse, tan alegre al pie de los cerros de Rudesheim, se pierde miserablemente entre las arenas de Holanda. El Danubio se divide en los campos de Moldavia, en pequeños ramales, y el Mississippi, que durante su curso absorbe tantos arroyos y ríos, desemboca al Golfo de México por cuatro brazos diferentes, tres de los cuales son un poco practicables, y el cuarto está barrado por una boya que hace difícil su pasase a los buques de muchas toneladas. Allí permanecimos veinticuatro horas, esperando un viento favorable; y solo disminuyendo mucho el movimiento de la máquina, maniobrando bajo la dirección de un piloto y tomando muchas precauciones, logramos franquear la boya, mientras que los vapores de remolque que iban a buscar allí los buques, caminaban lentamente con su pesada carga, caían en el fango, y retrocedían para embestir de nuevo y volver a enfangarse.

Caro le cuesta a un buque para hacerse arrastrar así, a treinta leguas de distancia, hasta Nueva-Orleans. Pero a la capital del Sur le son necesarios los vinos de Burdeos, las sedas de Lyon, y la quincalla de París; la Europa necesita cargas de azúcar y de algodón, y en este cambio recíproco de los productos agrícolas e industriales, la boya no impide el paso a nadie.

Al día siguiente corríamos con toda la velocidad de nuestros mil caballos, sobre las azuladas aguas del golfo de México. Estamos al primero de Enero. Solo, entre un círculo de extranjeros a los cuales la casualidad me ha reunido, y que pronto dejaré para no volver a ver jamás; estoy pensando en los que en éste mismo momento se acuerdan de mí, pero no frívolamente, sino con los recuerdos sinceros de la familia y los de una verdadera amistad. Si entre todos los que en este momento se dignan inscribir mi nombre en la lista de las personas a quienes deben mandar sus tarjetas de visita, hay algunos que ni siquiera se acuerdan de mí, estoy seguro en cambio, que mis ideas se cruzan desde aquí por el espacio con más de un pensamiento fiel; que una voz cariñosa ha dicho esta mañana. ¿Dónde está? Y que una madre y una hermana han llorado por mí.

Estoy pensando también en este siglo, del cual el año 1850 ha señalado la mitad de la carrera; siglo tempestuoso y terrible como el que más; que ha derrocado los tronos y conmovido todos los pueblos; siglo pintoresco y bufón, el cual desde hace cincuenta años pasea por el mundo su arlequín adornado de cascabeles, burlándose del imperio de los fuertes, y de las previsiones de los sabios, extraño y doloroso espectáculo, lleno de lágrimas y bufonerías, siglo en el que se han visto las diademas reales saltar como trompos, y desvanecerse las combinaciones de los más hábiles espíritus, como globos de agua de jabón; en el que los gigantes han sido destronados por los enanos, y los doctores de la ley expulsados por los estudiantes; en el que Steiger ha sido considerado casi como un grande nombre, y Garibaldi como un gran general; en el que loa poetas se han despojado de sus alas seráficas, para bajar al foro con la toga del tribuno, mientras que del cenáculo de los cafés salían los apóstoles encargados de enseñar al universo las virtudes de la república. “Yo no sé si los ángeles lloran, ha dicho Byron; pero los hombres han llorado bastante, y ¿por qué? Para volver a llorar todavía.”(3)

La generación a que pertenezco no verá el fin del siglo; pero antes que desaparezca, quién sabe de cuántos dramas y mascaradas será autora y actriz. Por ahora está en buen camino, y no parece dispuesta a soltar fácilmente lo que tiene entre sus manos, y que contempla con risa diabólica; en una mano la antorcha incendiaria, y en la otra sus títeres.

Pero, lejos de mí estas ideas tristes, laberinto moderno al cual ninguna Ariana lleva el hilo protector. ¡Válganos Dios! como dicen los españoles. Este es el grito que se escapa al alma cuando está entregada a la perplejidad, y me hallo cerca de aquellos que lo repiten a menudo, en sus goces y en sus penas.

El cuarto día después de nuestra salida de Nueva-Orleáns, al amanecer, todos los pasajeros estamos reunidos sobre el puente. Delante de nosotros vemos a los rayos del alba, las murallas que guardan la entrada del puerto de la Habana; una ciudadela a la derecha, otra a la izquierda; cañones que asoman su cabeza en las altas troneras, y después de este espectáculo de guerra, un gran edificio, que es una cárcel. Esto bastaría para infundir miedo a los que allí llegaran con una conciencia un tanto acusadora. Pero apenas se han pasado las murallas de la Punta y del Morro, la mirada se extiende sobre un delicioso panorama. Es la rada, vasto estanque de nácar y azúcar, rodeada por un círculo de colinas. Vénse un número inmenso de buques que llegan de todos los puntos del globo, la ciudad con sus campanarios, el palacio del gobernador y el de la intendencia, y sus bajas casas pintadas de mil colores diferentes; el muelle inundado de una muchedumbre de curiosos, y de negros empleados en el puerto. Hay tanto movimiento, tantas apariencias de bienestar y alegría, que desea uno correr inmediatamente hacia la ciudad tan coqueta y risueña. Cuando ya se tiene el bastón en la mano, y el equipaje sobre el puente, pedimos un guadaño(4) y deseamos partir: ¡Paciencia! Si bien la Habana, con su hermoso cielo, sus verdes cerros, sus flores y sus perfumes, se aparece a los extranjeros como una ciudad encantada, es preciso recordar que no puede uno saltar a estas playas como en las de los Estados-Unidos, donde nadie se cuida de saber si traéis o no pasaporte, y donde nadie os pregunta cómo os llamáis, a no ser el posadero que os inscribe en su libro de pasajeros.

El cuarto día después de nuestra salida de Nueva-Orleáns, al amanecer, todos los pasajeros estamos reunidos sobre el puente. Delante de nosotros vemos a los rayos del alba, las murallas que guardan la entrada del puerto de la Habana; una ciudadela a la derecha, otra a la izquierda; cañones que asoman su cabeza en las altas troneras, y después de este espectáculo de guerra, un gran edificio, que es una cárcel. Esto bastaría para infundir miedo a los que allí llegaran con una conciencia un tanto acusadora. Pero apenas se han pasado las murallas de la Punta y del Morro, la mirada se extiende sobre un delicioso panorama. Es la rada, vasto estanque de nácar y azúcar, rodeada por un círculo de colinas. Vénse un número inmenso de buques que llegan de todos los puntos del globo, la ciudad con sus campanarios, el palacio del gobernador y el de la intendencia, y sus bajas casas pintadas de mil colores diferentes; el muelle inundado de una muchedumbre de curiosos, y de negros empleados en el puerto. Hay tanto movimiento, tantas apariencias de bienestar y alegría, que desea uno correr inmediatamente hacia la ciudad tan coqueta y risueña. Cuando ya se tiene el bastón en la mano, y el equipaje sobre el puente, pedimos un guadaño(4) y deseamos partir: ¡Paciencia! Si bien la Habana, con su hermoso cielo, sus verdes cerros, sus flores y sus perfumes, se aparece a los extranjeros como una ciudad encantada, es preciso recordar que no puede uno saltar a estas playas como en las de los Estados-Unidos, donde nadie se cuida de saber si traéis o no pasaporte, y donde nadie os pregunta cómo os llamáis, a no ser el posadero que os inscribe en su libro de pasajeros.

En la Habana la autoridad administrativa no concede tanta libertad para desembarcar. El fisco y la policía guardan las avenidas de este paraíso terrestre, con una pluma de hierro. El fisco tiene que arreglar una gran cantidad de cuentas con cada uno de los buques. En otros muchos países he admirado todo el ingenio que despliega el arte para herir con diferentes golpes al contribuyente del modo más inocente, y multiplica los mismos impuestos cambiando solo su denominación. El fisco de la Habana puede servir como modelo entre todos los demás, y como creo que os gusta enteraros de todo, voy a daros aquí alguna explicación.

No os presentaré al fisco habanero dando la mano a un buque español, pues tiene algunas consideraciones respecto a la madre patria, y solo le hace pagar un tributo pequeño considerado con él que pagan los demás; quiero explicaros lo que paga un buque extranjero. En primer lugar paga un derecho de doce reales por tonelada, luego uno de limpia del puerto, otro de muelle, otro de la visita de la aduana, otro de descargo, segundo derecho de visita de la aduana y otros. Sigue a esto un impuesto de doce a quince pesos por la traducción del manifiesto, por los honorarios de los empleados de la aduana y de la capitanía del puerto, y los del gobierno; a los que siguen el de la farola, el de la patente de sanidad, y el de la visita del oficial de sanidad. Todos estos tributos reunidos, forman para un buque de trescientas toneladas, un total de ochocientos a mil pesos.

No creáis que este buque, a quien habéis visto abrir tantas veces la bolsa, puede ya cargar libremente su flete, y recibir hasta un derecho de exportación por los productos indígenas. En más de un lugar sucede así. Desde el momento en que un buque entra en la rada, hasta el instante en que los marineros levantan el áncora, le sujeta rudamente. Le impone un derecho de seis y cuarto por ciento sobre muchos productos que va a buscar a la Habana, y de doce y medio por ciento sobre los tabacos.

buque entra en la rada, hasta el instante en que los marineros levantan el áncora, le sujeta rudamente. Le impone un derecho de seis y cuarto por ciento sobre muchos productos que va a buscar a la Habana, y de doce y medio por ciento sobre los tabacos.

La policía tiene también su contingente. Principia por obligar a los viajeros a refrendar sus pasaportes por el cónsul español de la ciudad donde se embarcan para la isla de Cuba, lo que constituye un primer impuesto de dos pesos. En seguida toma este pasaporte y lo reemplaza por un pedazo de papel cuadrado, por el que se paga ocho pesos.

¿Pero qué es todo esto para un país cuyo suelo es tan rico? Aquí no se emplea nuestro mezquino modo de contar, ni se conocen los papeles por medio de los cuales los banqueros de los Estados Unidos representan el numerario ausente. Aquí un negro vería un manojo de estos papeles, y ni siquiera se tomaría la molestia de bajarse para recogerlos. Las mohedas de cobre no se conocen tampoco, ni siquiera de vista. La moneda más pequeña es el medio de plata, que vale treinta céntimos. El peso se gasta como un franco, y el habanero echa sobre un mostrador una onza de oro, con la misma indiferencia que uno de nuestros elegantes de Paris un Napoleón.

Hace algunos años que conocí en Francia a un joven elegante, a quien perseguía continuamente el pesar de no tener proporción en los cafés y diversiones de París, para gastar más de veinte pesos diarios. Si la revolución de 1848 no le ha curado de esta enfermedad, que venga a la Habana donde le será muy fácil gastar mucho más. ¡Felices los que vienen aquí con una renta que les permite satisfacer todos sus deseos de lujo y de moda! Pero más felices aun los que no teniendo más que una humilde fortuna, fundan una parte de su dicha en la contemplación de esta hermosa naturaleza, que les da gratuitamente el brillo de sus rayos celestes, y las caricias de sus embalsamadas brisas.

Esta es la dicha de que he gozado en la Habana. Es cierto que he llegado aquí en la mejor estación, es decir, en invierno. Mi posadera me decía: “Vea, vd. señor, cuan ventilado y fresco es su cuarto de vd.” Ponerse al fresco en el mes de Febrero, que nos obliga en Paris a acurrucamos al lado de la lumbre, es el gran qué en este país. Durante el día puertas y ventanas están abiertas, y los vidrios reemplazados por una cortina flotante. Por la noche, no encontráis en vuestra cama ningún colchón, pues se compone simplemente de un catre de tijera y dos sábanas; es dura, pero fresca, y nada mejor puede desearse que esta última circunstancia.

¿Cómo se vive en verano? Los que han sufrido los ardores de la canícula en las regiones tropicales, lo saben. Ningún país del mundo ofrece al hombre un asilo donde pueda olvidar la amarga sentencia de la Biblia: Homo natus á muliere brevi vivens et multis repletur miseriis. El Norte tiene sus largas y fúnebres noches, sus torbellinos de nieve, y sus vientos que hielan el aliento en los labios. Las comarcas de Oriente y del Sud, perlas de los Océanos, canastillos de flores del globo, tienen sus plantas venenosas, su cielo ardiente, la peste y la fiebre amarilla, que les ataca en medio de su voluptuosa pereza, como la espada del ángel exterminador...

Hay años en que la sombría fantasma de la fiebre amarilla parece que se ha adormecido sobre las playas de la Habana, donde a su débil apariencia, pudiera creerse que han cesado ya sus estragos y que está pronta a desaparecer del país. Pero de repente, como si en su engañador reposo no hubiera hecho más que reunir todas sus fuerzas y todos sus emponzoñados dardos, vuelve a aparecer más terrible que nunca, dejando sus huellas por todas las calles, señalando con un signo fatal todas las puertas, hiriendo con bu descarnada mano a los hijos del país y a los extranjeros.

El año último, en el mes de Agosto, los buques reunidos en la rada parecíanse a los que desertan los marineros en el puerto de San Francisco. Pero, no era para ir a los placeres de oro que abandonaban los soldados y los oficiales el pabellón nacional; para ir al hospital en busca de remedios, para ser sepultados en un cementerio extranjero, acordándose en sus últimos momentos de su hermoso y fresco Escaut, o de la bella Gironda.

El año último, en el mes de Agosto, los buques reunidos en la rada parecíanse a los que desertan los marineros en el puerto de San Francisco. Pero, no era para ir a los placeres de oro que abandonaban los soldados y los oficiales el pabellón nacional; para ir al hospital en busca de remedios, para ser sepultados en un cementerio extranjero, acordándose en sus últimos momentos de su hermoso y fresco Escaut, o de la bella Gironda.

Al luto de la Habana se juntaba una plaga más terrible aún, la plaga mortal de Vera-Cruz y de Tampico. Un día, el vigía del Morro, vio pasar al pie de sus altas murallas un bergantín inglés, gobernado por una muger, a la cual un hombre pálido como un cadáver, trataba de ayudar en su trabajo. El capitán Jackson que mandaba ese bergantín, había dejado Tampico con su mujer sus dos hijos de muy tierna edad, y siete marineros. Algunos días después de su salida, los siete marineros fueron presas del vómito, y murieron uno detrás del otro; el capitán y sus hijos, atacados por el mismo mal, permanecían postrados en cama, sin poder menearse. La mujer, con el valor sobrehumano que la da su fe en Dios, echa los cadáveres al mar, cargó una parte de las velas, gobernó el timón, cuidó a su marido y a sus hijos; y gracias a un viento favorable que secundó su resolución, dirigió el rumbo hacia la isla de Cuba, hasta el momento en que su marido abandonando el lecho, enfermo aún, pudo ayudarla un poco. Llegó esa Valiente señora a puerto, después de cuarenta días de navegación, tímida y modesta, bajando los ojos bajo su gorro negro, cuando le hablaban de su enérgica virtud, y como si no conociera la grande obra que acababa de llevar a cabo, y ante la cual el hombre más determinado hubiera quizás retrocedido. Si el consignatario de ese bergantín fue un hombre de corazón, debió dar una buena recompensa a aquella que en un desastre semejante salvo su buque y su carga.

En invierno, la fiebre amarilla se duerme sobre sus sombríos trofeos, y la Habana ríe, canta y trabaja, o se mece en su feliz pereza, sobre su fértil suelo y bajo su cielo brillante, como si ninguna plaga la hubiese atacado jamás, ni debiera nunca hacer pesar sobre ella sus estragos; desde la mañana, levántase su población como una nidada de alondras, a respirar la ligera brisa del mar, y a contemplar la brillantez que hermosea sus colinas. La animación del interior de las casas, se asemeja a la exterior. Cierto filósofo antiguo ha dicho que quisiera que su casa fuera de cristal, para exponer su existencia a todas las miradas. En la Habana hubiera podido ver casi realizado su ensueño. Más allá del umbral de cada una de las casas, hay el patio, con sus galerías circulares donde la familia pasa una gran parte del día; y cada fachada tiene sus anchas ventanas, cerradas con persianas, y defendidas por rejas de hierro, pero abiertas continuamente, de modo que puede decirse que todos viven al aire libre y que la población entera se asemeja a un enjambre de abejas susurrando alrededor de sus panales. A la hora en que los mercaderes ingleses se encierran en sus almacenes, detrás de una triple barrera de puertas, y en que nuestras hermosas damas de Paris no han corrido aún las cortinas de su alcoba, los habitantes de la Habana han saludado ya desde su ventana a sus vecinos, el mercader ha abierto ya su tienda, y las jóvenes asoman a los balcones y ventanas, como si esperaran ya a su Romeo.

Si los bienes de la tierra están repartidos desigualmente, en cambio Dios ha concedido a todos los hombres la comunidad del espacio atmosférico, y de la luz, y los habaneros gozan fraternalmente de esta comunidad.

Para un extranjero ávido de verlo todo, se presentan aquí dos espectáculos; el de las casas, para el cual no necesita que ningún Asmodeo levante los techos para ver su interior, y el de las calles, animado y curioso; a derecha e izquierda. Las aceras llenas de transeúntes, blancos y negros; indios de color aceitunado; criollos vestidos con su traje ligero, mexicanos y europeos; en el centro de la calle, gran cantidad de mulas que avanzan a pasos lentos, con la cabeza y el cuerpo sepultados bajo los verdes troncos de la maloja, como le llaman aquí, o maíz; pesados carretones cargados de productos agrícolas, tirados por dos monstruosos bueyes, y la volanta, la ligera y coqueta volanta. Según las descripciones que de este carruaje me habían hecho, figurábame yo que la volanta habanera era un grotesco vehículo; pero me persuadí de lo contrario al verla: es la flexible karra del Norte, con la cual se viaja tan velozmente en Suecia y Noruega, pero una karra considerablemente perfeccionada y embellecida. Se compone de un largo timón que le da un agradable balanceo, de dos ruedas anchas y altas, las cuales, a menos que el eje se rompa, hacen imposible el vuelco. En medio de las dos ruedas, una caja muy parecida a la de nuestros birlochos, elegantemente tapizada por dentro, medio sombreada por delante con un triángulo de ropa que basta para preservar al rostro de los rayos del sol, sin que por ninguno de los lados obstruya la vista. La volanta está conducida por un negro, que con pie ligero monta sobre la silla de su caballo, con su chaqueta redonda adornada de galones de diversos colores, con un ancho sombrero, altos botines que bajan hasta el tobillo, dejando de allí al pie brillar el ébano de su negro cutis. Tal es la volanta común que en cada calle, a cada paso se ofrece a los transeúntes por dos reales por viaje; carruaje que cuando se ha usado una vez, cuando se ha conocido toda la rapidez de su marcha, y la humildad de su cochero, no puede uno menos de conocer la gran ventaja que lleva a todos los nuestros.

ningún Asmodeo levante los techos para ver su interior, y el de las calles, animado y curioso; a derecha e izquierda. Las aceras llenas de transeúntes, blancos y negros; indios de color aceitunado; criollos vestidos con su traje ligero, mexicanos y europeos; en el centro de la calle, gran cantidad de mulas que avanzan a pasos lentos, con la cabeza y el cuerpo sepultados bajo los verdes troncos de la maloja, como le llaman aquí, o maíz; pesados carretones cargados de productos agrícolas, tirados por dos monstruosos bueyes, y la volanta, la ligera y coqueta volanta. Según las descripciones que de este carruaje me habían hecho, figurábame yo que la volanta habanera era un grotesco vehículo; pero me persuadí de lo contrario al verla: es la flexible karra del Norte, con la cual se viaja tan velozmente en Suecia y Noruega, pero una karra considerablemente perfeccionada y embellecida. Se compone de un largo timón que le da un agradable balanceo, de dos ruedas anchas y altas, las cuales, a menos que el eje se rompa, hacen imposible el vuelco. En medio de las dos ruedas, una caja muy parecida a la de nuestros birlochos, elegantemente tapizada por dentro, medio sombreada por delante con un triángulo de ropa que basta para preservar al rostro de los rayos del sol, sin que por ninguno de los lados obstruya la vista. La volanta está conducida por un negro, que con pie ligero monta sobre la silla de su caballo, con su chaqueta redonda adornada de galones de diversos colores, con un ancho sombrero, altos botines que bajan hasta el tobillo, dejando de allí al pie brillar el ébano de su negro cutis. Tal es la volanta común que en cada calle, a cada paso se ofrece a los transeúntes por dos reales por viaje; carruaje que cuando se ha usado una vez, cuando se ha conocido toda la rapidez de su marcha, y la humildad de su cochero, no puede uno menos de conocer la gran ventaja que lleva a todos los nuestros.

La volanta es casi el único carruaje que se ve en la Habana. Cada rico comerciante quiere tener la suya, pero con adornos de plata y tapizada de raso. En muchas casas tienen la volanta como un mueble de lujo en el mismo salón donde reciben sus visitas.

Una volanta, tirada por dos caballos, con su postillón negro, llevando su sombrero y chaqueta lleno de galones de oro, es ciertamente uno de los carruajes más hermosos y aristocráticos que puede verse.

Una volanta, tirada por dos caballos, con su postillón negro, llevando su sombrero y chaqueta lleno de galones de oro, es ciertamente uno de los carruajes más hermosos y aristocráticos que puede verse.

Entre esta ciudad y la de los Estados Unidos existe un contraste tan grande, que no sé dónde se puede hallar uno más completo. El americano es... pero, ya os he dicho lo que me han parecido los americanos. Los habaneros tienen la exquisita cortesanía de los españoles, y emplean muy a menudo estas frases: Mi casa está a la disposición de Vd. Estoy a su servicio. Si deben considerarse estas palabras como las nuestras, de tres-humble serviteur, se equivocaría quien las tomara como palabras vanas. El habanero acoge al extranjero con urbanidad, le abre su casa con confianza, y logra hacérsela agradable, impulsado solo por su carácter, franco y generoso. Adora el lujo y las fiestas, las modas brillantes y los juegos azarosos.

Las costumbres nacen del clima, como los frutos de la tierra. El injerto y el cultivo pueden modificar sus frutos, pero no hacer que desaparezca la primitiva esencia.

Hijo feliz de una naturaleza que por todas partes se le presenta bella y risueña, que fascina sus sentidos, el plantador habanero, en su hermosa vida, no conoce ni puede comprender el placer que experimenta el docto alemán encerrándose largas horas en un cuarto sombrío, descifrando a la luz de una lámpara los jeroglíficos filosóficos de Hegel. No puede, entre su rojo horizonte y su cielo azulado, envolverse como un inglés en una nube osiánica, hasta que pierda como en una máquina neumática su último aliento. Al ver en todas las estaciones reverdecer sus campos y florecer sus naranjos, no puede, como una araña de mostrador, hilar sin cesar su tela para atrapar en ella las presas que todos los días se le presentarán. Si conserva de sus estudios de colegio algún gusto clásico, si lee Horacio, creo que sobre todo le gustará el Carpe diem del amable romano. Si lee Lamartine, preferirá a sus quejosas elegías, las estrofas en que el melodioso poeta canta el himno anacreóntico.

“Cueillons, cueillons la rose au matin de la vie.”

En los goces del presente, por fugitivos que puedan ser, no se dejará turbar nunca por la precaución del porvenir. Si el año es bueno, gasta alegremente todo lo que la cosecha le produce, si más tarde la cosecha es mala, y se vende a peor precio, se encontrará como la cigarra, es cierto, y se verá precisado a recurrir a una hormiga, la cual le hará pagar caros sus favores. El hecho es que un gran número de propiedades magníficas están gravadas con hipotecas, y por el cúmulo de préstamos sucesivos y de intereses, caen en fin en las manos de los prestamistas. El precio legal de los intereses es aquí de doce por ciento; se tolera hasta veinte, y muy a menudo sube según algunos convenios particulares, hasta treinta y seis; bajo el peso de tan terribles compromisos, no deja el plantador por eso de tener una magnífica casa, de asistir a las peleas de gallos, y de entregarse a todos sus fastuosos caprichos. Suceda lo quiera, no habrá dejado de saborear sin temor ninguno, la copa de su destino, y cuando liba la última gota, puede decir como Tecla: “Ich habe gelebt und geliebt: he vivido, he amado.”

En los goces del presente, por fugitivos que puedan ser, no se dejará turbar nunca por la precaución del porvenir. Si el año es bueno, gasta alegremente todo lo que la cosecha le produce, si más tarde la cosecha es mala, y se vende a peor precio, se encontrará como la cigarra, es cierto, y se verá precisado a recurrir a una hormiga, la cual le hará pagar caros sus favores. El hecho es que un gran número de propiedades magníficas están gravadas con hipotecas, y por el cúmulo de préstamos sucesivos y de intereses, caen en fin en las manos de los prestamistas. El precio legal de los intereses es aquí de doce por ciento; se tolera hasta veinte, y muy a menudo sube según algunos convenios particulares, hasta treinta y seis; bajo el peso de tan terribles compromisos, no deja el plantador por eso de tener una magnífica casa, de asistir a las peleas de gallos, y de entregarse a todos sus fastuosos caprichos. Suceda lo quiera, no habrá dejado de saborear sin temor ninguno, la copa de su destino, y cuando liba la última gota, puede decir como Tecla: “Ich habe gelebt und geliebt: he vivido, he amado.”

De esta esfera aristocrática, las costumbres del decoro exterior y de la urbanidad bajan hasta el último escalón de la escalera social. El mob, no solo el mob, que significa canalla, sino el pueblo bajo americano, es lo que hay de más grosero y brutal en el mundo civilizado. Yo prefiriera vivir con los pobres ignorantes esquimales que con esas turbas de insolentes fatuos, que forman la base de la más vasta de las republicanas. En la Habana no he visto nada que se pareciera a un populacho. Solo he encontrado allí corporaciones de artesanos, de penetrante mirada y animada fisonomía, complacientes y sociales.

Entre la isla de Cuba y los Estados-Unidos existe otra diferencia muy notable, la de las instituciones políticas. La confederación de los Estados-Unidos posee en toda su plenitud la piedra filosofal de los tiempos modernos: la libertad. En medio de todas las revoluciones que desde el río de la Plata hasta el río San Lorenzo, sobre el Océano Atlántico y sobre el Océano Pacífico, revolvieron el continente americano, la isla de Cuba permanece sometida a un régimen de gobierno tan absoluto, como el de Felipe II o del emperador Nicolás.

Entre la isla de Cuba y los Estados-Unidos existe otra diferencia muy notable, la de las instituciones políticas. La confederación de los Estados-Unidos posee en toda su plenitud la piedra filosofal de los tiempos modernos: la libertad. En medio de todas las revoluciones que desde el río de la Plata hasta el río San Lorenzo, sobre el Océano Atlántico y sobre el Océano Pacífico, revolvieron el continente americano, la isla de Cuba permanece sometida a un régimen de gobierno tan absoluto, como el de Felipe II o del emperador Nicolás.

Mientras que la España juega con el sistema representativo, y a veces de un modo tan gallardo; mientras que los periódicos de Madrid pueden lanzar cada día sus ataques contra el ministerio, la censura inquieta y severa de los antiguos tiempos tiene bajo el hierro de sus tijeras la prensa de Cuba y el Diario de la Habana, y la Aurora de Matanzas no pueden moverse como el genio cautivo bajo el poder de Fausto, más que en el reducido círculo en que les tienen sujetos.

El gobernador de Cuba está investido de una especie de soberanía absoluta. Ningún otro funcionario puede rivalizar con él, ningún consejo local puede oponerse al ejercicio de su voluntad. […]

……………………

En el siglo actual una cosa semejante parecer’a monstruosa a los misioneros de los principios demagógicos, lo creo; sin embargo, los habaneros no demuestran sentir el peso de la administración que les rige, y no me sorprende. Los que pretenden arreglar la marcha de la humanidad sobre una misma medida, y cortar del Norte al Sur su dicha como si fuera un uniforme, me han parecido siempre poseídos de una admirable confianza en su sabiduría. Si hay pueblos que reclaman lo que se ha convenido en llamar instituciones liberales, hay otros que se encuentran perfectamente bajo un régimen autocrático. Querer persuadirles que sufren y que deben destruir todo su edificio social para mejorar de condición, es una pretensión muy extrana; me parece igual a la de un médico que dijera a un hombre que goza de muy buena salud: “Amigo mío, estáis enfermo.—¿Yo? Os equivocáis, porque estoy muy bueno; jamás me he sentido mejor que ahora.—Es posible, pero vos no os conocéis. Yo, que estoy iluminado por el arte y por la experiencia, conozco que estáis enfermo; para curaros empezaré por daros calenturas.”

…………………………..

Actualmente se pueden recorrer todas las calles, de la Habana a cualquiera hora de la noche, y con toda seguridad. En caso de alarma se está seguro de encontrar siempre un sereno vigilante; y en aquellas horas la graciosa reina de Cuba, semejante a esas flores que solo se abren al ponerse el sol, es cuando aparece con toda su seducción.

Concluido el trabajo del día, cada uno piensa en los goces de esas horas de descanso durante la tibia frescura de la noche. El obrero, sacudiendo el polvo de su taller, viste un pantalón blanco, coloca sobre la punta de su oreja su sombrero de Panamá o de jipi-japa, y va a ver a su novia: el negociante recibe a sus vecinos y amigos en su almacén abierto hasta muy tarde. Una multitud de ociosos circula a lo largo del paseo: luego se dirige a la Plaza de Armas, donde una orquesta militar le da todas las noches un concierto gratuito. Bajo las ramas de las palmas, alrededor de la fuente de mármol que adorna esta plaza, se pasean como en las alamedas de España: El uniforme dorado del oficial con el sencillo traje del paisano, y la coqueta mantilla, con el traje dictado por la última ley de la moda parisiense, y presumo que aquí, como en el seno de la Alameda de Cádiz, más de una palabra amorosa resuena misteriosamente en un oído atento, no debiera escuchar más que las melodías de Mozart o de Rossini.

Cerca de allí hay los vastos cafés, donde los deliciosos frutos de la Isla, la naranja, la piña, el mamey, la guanábana y la guayaba, se ven transformados en conservas, en helados, y en sorbetes. El ingenioso confitero de la Dominica ha empleado ya todos los términos de su vocabulario español, aplicándolos a sus agradables productos: y para bautizar otros nuevos, se ha visto precisado a recurrir a los dominios de la política extranjera: “Muchacho, grita allí uno de sus consumidores; Tráeme un presidente Taylor: y otro dice: A mí un presidente Jackson.” Y los dos venerables presidentes aparecen bajo la forma de dos vasos llenos de un licor odorífero, como si su alma estuviese encerrada en el frágil cristal, semejantes a aquellas cuyo cautiverio nos cuenta Ariosto en su mágico poema.

guayaba, se ven transformados en conservas, en helados, y en sorbetes. El ingenioso confitero de la Dominica ha empleado ya todos los términos de su vocabulario español, aplicándolos a sus agradables productos: y para bautizar otros nuevos, se ha visto precisado a recurrir a los dominios de la política extranjera: “Muchacho, grita allí uno de sus consumidores; Tráeme un presidente Taylor: y otro dice: A mí un presidente Jackson.” Y los dos venerables presidentes aparecen bajo la forma de dos vasos llenos de un licor odorífero, como si su alma estuviese encerrada en el frágil cristal, semejantes a aquellas cuyo cautiverio nos cuenta Ariosto en su mágico poema.

Al dar a dos de sus composiciones esos dos nombres importantes, el juicioso confitero ha probado que, desde el fondo de su laboratorio, ha estudiado el carácter de los jefes del gobierno americano, y que podía pintarles a su modo. La copa que se presenta bajo el nombre de general Taylor, contiene una bebida dulce y refrigerante, la otra un ponche enérgico.

A alguna distancia de allí, a la entrada de un populoso arrabal, brillan las luces del teatro donde, desde el principio del invierno, una compañía de cantores excelentes, representa por la vigésima vez la Lucía, oyendo los aplausos de un público entusiasta. Si en las capitales de Europa hay teatros más grandes y con una orquesta mucho más numerosa, no hay en cambio ninguno que tenga un aspecto más aristocrático. En él patio solo se ven pantalones y chalecos blancos, y casacas negras.

Sus tres pisos de balcones no están como los nuestros, cerrados por una parte por una pared de ladrillos, y por la otra por una pesada balaustrada. En el fondo, no hay más que unas ligeras persianas, al través de las cuales penetran el aire y la luz de la galería; por delante hay un claro enrejado que permite ver a las hermosas habaneras, en toda su hermosura, desde las trenzas de su ondeante cabellera, hasta sus diminutos pies. Sobre estos tres pisos, hay un lugar destinado a los negros, los cuales parece que están alineados allí con el objeto de hacer resaltar con su alta estatura y negro rostro, las blancas palomas que están perezosamente sentadas en los palcos. Aquí, el traje de una señora en nada se parece a los que brillan con tantos colores diferentes de un extremo a otro de nuestro teatro de la Ópera, un día de gran representación; no se ve ni un terciopelo siquiera, y hasta el raso es harto pesado y poco flexible para tan delicadas formas, y el ligero zapato de lendrillon, fuera una carga harto pesada para esos pies de pajarito. Todos los adornos que pueden llevar estos lirios de los trópicos se reducen a una flor en la cabeza, unas ligeras gasas sobre el pecho; una cinta de seda por zapato con una suela imperceptible, y otra cinta del mismo color que enlaza el talón. Parécense a las

Sus tres pisos de balcones no están como los nuestros, cerrados por una parte por una pared de ladrillos, y por la otra por una pesada balaustrada. En el fondo, no hay más que unas ligeras persianas, al través de las cuales penetran el aire y la luz de la galería; por delante hay un claro enrejado que permite ver a las hermosas habaneras, en toda su hermosura, desde las trenzas de su ondeante cabellera, hasta sus diminutos pies. Sobre estos tres pisos, hay un lugar destinado a los negros, los cuales parece que están alineados allí con el objeto de hacer resaltar con su alta estatura y negro rostro, las blancas palomas que están perezosamente sentadas en los palcos. Aquí, el traje de una señora en nada se parece a los que brillan con tantos colores diferentes de un extremo a otro de nuestro teatro de la Ópera, un día de gran representación; no se ve ni un terciopelo siquiera, y hasta el raso es harto pesado y poco flexible para tan delicadas formas, y el ligero zapato de lendrillon, fuera una carga harto pesada para esos pies de pajarito. Todos los adornos que pueden llevar estos lirios de los trópicos se reducen a una flor en la cabeza, unas ligeras gasas sobre el pecho; una cinta de seda por zapato con una suela imperceptible, y otra cinta del mismo color que enlaza el talón. Parécense a las elfes del Norte, que antiguamente em las florestas se tejían vestidos con los rayos de la luna; y cuando una de esas hadas habaneras se retira a su recámara, al ver el vaporoso tejido que la envuelve, pudiera creerse que cada una de ellas es la hermosura del Cántico de los Cánticos, que el poeta compara a una nube de inciensos.

elfes del Norte, que antiguamente em las florestas se tejían vestidos con los rayos de la luna; y cuando una de esas hadas habaneras se retira a su recámara, al ver el vaporoso tejido que la envuelve, pudiera creerse que cada una de ellas es la hermosura del Cántico de los Cánticos, que el poeta compara a una nube de inciensos.

Para que los espectadores del teatro dejen de dirigir sus miradas hacia los balcones, donde se inclinan como enredaderas las hermosas hijas de la Habana, donde brillan sus hermosos, negros y brillantes ojos, es preciso que el drama que se pone en escena sea interesante, que Salvi sea un tenor como es, un cantor admirable, y que la señora Bosio cante con toda la expresión que da a sus notas que arrebatan.

Estas apariciones poéticas, este cielo, cuyo hermoso azul se reúne al azul del mar, este vasto horizonte, esta perpetua verdura de los árboles y de las flores, dan a la Habana un prestigio que sorprende agradablemente al espíritu del europeo, y que no le es posible olvidar jamás. La ciudad no tiene nada de extraordinario. En otras partes los monumentos que adornan la población, son el orgullo de los habitantes; aquí, los adornos de la ciudad están formados por el paisaje y sus habitantes.

El día de Reyes en La Habana

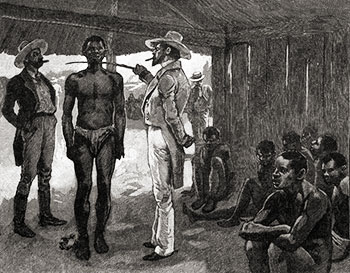

Un recuerdo de Shakespeare.—Diferentes tribus de negros.—Bailes y mascaradas.—Aristocracia de los negros criollos.—Posición de los negros en las casas particulares y en el campo.—Cómo se hace el tráfico.—Condición de los hombres de color.

Quince.—Roberto Starveling, ¿vos representareis el papel de la madre de Tisbe, Tomás Snout el calderero?

Snout.—Presente, Pedro quince.

Quince.—Vos representareis al poeta Pyramo.

Yo seré el padre de Tisbe. Snug el carpintero, vos seréis el león; ya está arreglado el orden del espectáculo.

Snug.—¿Ya tenéis escrito el papel del león? Os ruego que me lo deis luego, pues me cuesta mucho aprender de memoria.

Quince.— Se puede improvisar muy fácilmente. Basta con rugir.

Bottom.—Dejadme desempeñar el papel de león. Y0 rugiré de tal modo, que todo el mundo temblará. Tales serán mis rugidos, que el gran duque exclamará: Dejadme que ruja todavía.

Quince.— Fuerais tan terrible, que asustaríais a la duquesa, y a sus doncellas, que lanzarían gritos de espanto; no so necesitaba otra cosa para

que nos colgaran a todos.

Bottom—Convengo en que si asustaba a las mujeres; pudiéramos ser ahorcados todos; pero yo moderaré mi voz; mis rugidos serán dulces como los arrullos de la paloma, como el canto del ruiseñor.

Quince.—No puede ser. No podéis desempeñar más que el papel de Pyramo; porque Pyramo fue un hombre de agradable fisonomía, un hombre enteramente seductor, y un amable gentlemán. Haréis, pues, el papel de Pyramo.

Bottom.—Pues bien, me encargo de él. ¿Qué barba me pondré?

Quince.—La que queráis.

Bottom.—Es que la puedo usar de color de paja, de color de naranja, de color de púrpura, del color del tinte de Francia, y en fin, completamente amarilla.

He aquí la escena de Shakespeare de que me he acordado hoy, al ver los negros de la Habana, que parece que han heredado la fuerza de Bottom, para dar a su voz toda clase de entonaciones, y disfrazarse de todos colores.

heredado la fuerza de Bottom, para dar a su voz toda clase de entonaciones, y disfrazarse de todos colores.

El día de los reyes es aquí la fiesta de los negros… Sea por un recuerdo de las antiguas saturnales, o bien en memoria del negro mago de Etiopía, que llevó sus presentes a Betlem, en este día están completamente libres. Sus amos les dan aguinaldos, y van a pedir otros a todas las personas que visitan la casa de sus amos. De un extremo a otro de la ciudad, se reúnen en cohortes los negros artesanos y los negros criados, alrededor del que representa el jefe de su tribu. La población africana de la isla de Cuba se forma de muchas razas, que aun cuando viven bajo el mismo yugo, conservan, como su fisonomía, sus diferentes costumbres. Los negros congos son generalmente perezosos, malos, e inclinados al robo.

Los lucumís, orgullosos y desdeñosos.

Los macuas, de la costa de Mozambique, tienen el carácter muy indolente, pero dócil y tranquilo.

Los caravalís de la costa occidental de África, son avaros, industriosos, y muy a menudo impetuosos.

Los minas, tienen un aire altamente estúpido.

Los avaras, no tienen ni carácter, ni energía.

Los mandingas, son dóciles, sometidos, y honrados.

El día de los Reyes, cada nación aparece en la Habana con su traje nacional, y sus instrumentos músicos. He dado sinceramente gracias a mi fortuna de viajero, que me ha hecho presenciar una fiesta semejante. En el círculo de una misma ciudad, he visto una muestra de todos los trajes de los salvajes de África, y no es posible imaginarse una reunión de escenas más bufonas y grotescas. Los unos se adelantan montados sobre altos zancos, semejantes a los vascos, y cuando están ya cansados de su andar aéreo, caen en brazos de dos de los que les siguen, que les llevan alegremente, mientras que un tercero toma entre sus manos sus pesadas piernas de madera, y las guarda con tanto respeto, como el que conservaban en otro tiempo las damas de honor al sostener la cola del vestido de las grandes señoras. Otros están sepultados de los pies a la cabeza, en un manto de tela de lino, imitando una piel de oso. Vénse algunos que llevan en la cabeza un castillo de plumas, un bosque de ramilletes artificiales. Otros se cubren el rostro y el cuello de una espesa máscara, al través de la cual se ven relucir sus brillantes ojos. Los hay que procuran dar a su fisonomía la apariencia de un pájaro de presa, o de un animal feroz. Muchos están desnudos hasta la cintura, pintadas las piernas, las espaldas, y el pecho. Estos están completamente cubiertos de almagre; los de más allá, de yeso blanco; algunos, creyendo que no son aún bastante negros, se pintan sobre el cuerpo diferentes líneas con tinta o lustre.

El día de los Reyes, cada nación aparece en la Habana con su traje nacional, y sus instrumentos músicos. He dado sinceramente gracias a mi fortuna de viajero, que me ha hecho presenciar una fiesta semejante. En el círculo de una misma ciudad, he visto una muestra de todos los trajes de los salvajes de África, y no es posible imaginarse una reunión de escenas más bufonas y grotescas. Los unos se adelantan montados sobre altos zancos, semejantes a los vascos, y cuando están ya cansados de su andar aéreo, caen en brazos de dos de los que les siguen, que les llevan alegremente, mientras que un tercero toma entre sus manos sus pesadas piernas de madera, y las guarda con tanto respeto, como el que conservaban en otro tiempo las damas de honor al sostener la cola del vestido de las grandes señoras. Otros están sepultados de los pies a la cabeza, en un manto de tela de lino, imitando una piel de oso. Vénse algunos que llevan en la cabeza un castillo de plumas, un bosque de ramilletes artificiales. Otros se cubren el rostro y el cuello de una espesa máscara, al través de la cual se ven relucir sus brillantes ojos. Los hay que procuran dar a su fisonomía la apariencia de un pájaro de presa, o de un animal feroz. Muchos están desnudos hasta la cintura, pintadas las piernas, las espaldas, y el pecho. Estos están completamente cubiertos de almagre; los de más allá, de yeso blanco; algunos, creyendo que no son aún bastante negros, se pintan sobre el cuerpo diferentes líneas con tinta o lustre.

Las mujeres están generalmente vestidas con telas de colores muy relucientes; llevan una flor en los cabellos, un cigarro en la boca, y una capa de pintura roja, verde o amarilla en el rostro; siguen con paso firme la comitiva de la cual forman parte, y solo se detienen para bailar.

en la boca, y una capa de pintura roja, verde o amarilla en el rostro; siguen con paso firme la comitiva de la cual forman parte, y solo se detienen para bailar.

Debajo de los balcones del gobernador o del intendente, en las plazas y en las calles más frecuentadas, el jefe de la tribu da la señal. Al instante mismo los músicos se forman de uno y otro lado con sus instrumentos. ¡Qué instrumentos! Todo lo que chilla, todo lo que hace ruido, todo lo que vibra con los más agudos y discordantes sonidos, es bueno para su diabólica orquesta. Uno lleva un grueso tronco de árbol, hueco de arriba a bajo, cubierto por uno de sus extremos con una dura piel, sobre la cual da con sus nerviosas manos redoblados golpes. A su lado, otro agita, a guisa de cascabeles, un cesto de mimbres lleno de piedras; algunos tienen ciertas flautas de caña, cuyo modelo no les dio por cierto el Dios Pan; y otros tienen una especie de arpa con una media docena de cuerdas, que pudiera muy bien hacer llorar al dios de la música de Finlandia, al tierno Wseinemoïn; pero no lágrimas de ternura, sino de indignación y de dolor.

A esta cencerrada sin nombre, que humillara á la más ingeniosa bandada de pilluelos de París, mézclanse los roncos acentos de las gargantas encarceladas debajo de las máscaras; parécense a los gritos del búho, a los silbidos de las serpientes, y a los ladridos del perro. Dáse la señal del baile. El jefe que está montado en unos zancos, salta como un mono. El que está cubierto con la piel de oso, sacude su larga crin, se inclina hacia el suelo, y se levanta de repente como si fuera a arrojarse sobre su presa; el jefe adornado con el gran penacho de plumas, hace mil contorsiones; luego, toda toda la cohorte se pone en movimiento. Hombres y mujeres, colocándose unos en frente de otros, bailan; pero, no, bailar no es la palabra propia que puede dar una idea de esta escena. Es un estremecimiento nervioso; es un continuo y violento movimiento de todos los miembros; son cuerpos que se agitan, se retuercen, se repliegan, se levantan, y saltan como salamandras en el fuego. Sus pies, sus manos, sus caderas, sus pechos, todo está en acción, y sus movimientos son por cierto poco decorosos. Sin embargo, un círculo numeroso de personas de ambos sexos asiste a esta admirable coreografía, y no se admiran de ninguno de los jestos de los danzantes.