Fotografía, antropología y esclavitud. Sobre la invención de la imagen del esclavo en la obra de Henri Dumont

Pedro Marqués de Armas

1

En su famoso discurso para dar a conocer el invento del daguerrotipo, en agosto de 1839, el físico francés François Arago se refería ya a las múltiples ventajas que podrían derivarse de su aplicación al campo de las ciencias, en particular la medicina, la astronomía y la arqueología. “Para copiar los millones de jeroglíficos que cubren los grandes monumentos de Tebas, de Menfis, de Karnaf, etc… se necesitarían veintenas de años y legiones de dibujantes. Con el daguerrotipo, un solo hombre podría llevar a buen término ese inmenso trabajo.” Bajo este llamado, en pleno auge de las ciencias naturales, el nuevo aparato iba a implicar necesariamente la curiosidad de los sabios, seguros de contar con un instrumento capaz de copiar la naturaleza de un modo fiel, consagrando así su carácter transparente, mensurable y reproducible. Esta ilusoria identidad entre el objeto y su imagen sedujo y hasta desquició a no pocos, convencidos de que aquellas imágenes contenían “la verdad de las cosas” y ocupaban “el lugar de los hechos.” De ahí la sentencia de Figuier acerca de un futuro de la fotografía anclado en una “alianza cada vez más estrecha con las ciencias físicas y naturales”, y los calificativos con que se la define en estos años: pincel de la naturaleza, retina del sabio, memoria del médico.

Se trataba por supuesto de un ideal que, salvo escasas excepciones, la fotografía distaba mucho de cumplir, pero en cuyo empeño no cejó a lo largo del siglo XIX. Como señala Marta Braun, la mayor parte de las fotos científicas de estas primeras décadas eran retocadas, o tenían que ser rectificadas por grabadores.(1) No solía considerarse además el carácter fragmentario y de composición y, por lo tanto, selectivo de las imágenes; mucho menos los efectos-de-verdad derivados de ese otro “encuadre” que era la propia lectura del sabio.

No obstante, la fotografía se abrió paso en diferentes ramas del saber, como parte de una estrategia narrativa que se apoyó desde el principio en supuestos bien precisos: observar la evolución de las enfermedades y contrastar sus etapas; clasificar patologías y crear tipologías; medir y generar información archiable (en álbumes, colecciones y museos); servir de recurso de identificación, sobre todo para la medicina legal, la psiquiatría y la policía; y apoyar, claro está, hipótesis interesadas en base a nociones de “veracidad,” al tiempo que médicos y antropólogos podían dar testimonio de prioridad ante determinados procedimientos.

Director de la cátedra de anatomía e historia natural del hombre en el Museo del Jardin des Plantes de París, Etienne R. A. Serres fue uno de los primeros en apelar a la fotografía con fines antropológicos, sirviéndose de una serie de daguerrotipos de indios botocudos (Brasil) realizados en 1844 por E. Thiesson. En su Anthropologie comparée. Observations sur l’ application de la photographie à l’étude des races humaines (1845), Serres se lamentaba de la ausencia de un museo de antropología, lo que no pasaba en disciplinas como la botánica y la zoología, a cuyas colecciones atribuye los progresos “extremadamente rápidos” de esta última, al poderse “reemplazar las descripciones siempre insuficientes por el examen directo y comparativo de los objetos.” De ahí que para suplir esta falta de piezas vivas, proponga la creación de un “museo fotográfico de las razas humanas” que viniese a librar a la antropología de su carácter hasta entonces especulativo, ocupando la fotografía “la parte positiva” del saber. En efecto, el museo se fundó a partir de algunas colecciones de fotos, pues, además de los botocudos, pronto se incorporan las de africanos que el propio Thiesson toma en Cádiz y Lisboa, y más tarde las de esquimales. Según Serres, el descubrimiento de Daguerre estaba llamado a sorprender las modificaciones y transiciones de las diferentes razas, en momentos en que se temía por la desaparición de los “rasgos más puros” como consecuencia del temido mestizaje.(2)

Director de la cátedra de anatomía e historia natural del hombre en el Museo del Jardin des Plantes de París, Etienne R. A. Serres fue uno de los primeros en apelar a la fotografía con fines antropológicos, sirviéndose de una serie de daguerrotipos de indios botocudos (Brasil) realizados en 1844 por E. Thiesson. En su Anthropologie comparée. Observations sur l’ application de la photographie à l’étude des races humaines (1845), Serres se lamentaba de la ausencia de un museo de antropología, lo que no pasaba en disciplinas como la botánica y la zoología, a cuyas colecciones atribuye los progresos “extremadamente rápidos” de esta última, al poderse “reemplazar las descripciones siempre insuficientes por el examen directo y comparativo de los objetos.” De ahí que para suplir esta falta de piezas vivas, proponga la creación de un “museo fotográfico de las razas humanas” que viniese a librar a la antropología de su carácter hasta entonces especulativo, ocupando la fotografía “la parte positiva” del saber. En efecto, el museo se fundó a partir de algunas colecciones de fotos, pues, además de los botocudos, pronto se incorporan las de africanos que el propio Thiesson toma en Cádiz y Lisboa, y más tarde las de esquimales. Según Serres, el descubrimiento de Daguerre estaba llamado a sorprender las modificaciones y transiciones de las diferentes razas, en momentos en que se temía por la desaparición de los “rasgos más puros” como consecuencia del temido mestizaje.(2)

Años más tarde, en un artículo titulado “La fotografía y la antropología,” Ernest Conduche volvería sobre esta cuestión: “¿Cuál es la clave de la ciencia antropológica? Precisamente distinguir, en medio de las mezclas, lo que pertenece a una raza y lo que pertenece a otra.” Y para ello la fotografía se presentaba como el mejor soporte pues podía “fijar una multitud de elementos fugaces e imperceptibles.” Pero como no abundaban por entonces las ansiadas colecciones, Conduche se confiesa conforme de obtener tan sólo “un perfil y una cara,” sin reparar demasiado en la calidad y con tal de nutrirse de “tipos humanos” que se suponían en vías de contaminarse o desaparecer.(3)

Por otra parte, durante la décadas de 1850 y 1860 se asiste a una expansión del comercio fotográfico que corre parejo con el de los viajes románticos (es decir, turísticos) y, en general, con un creciente trasiego de militares, misioneros y funcionarios consulares. Todo ello supuso un reto para los antropólogos, ya que se hacía cada vez más común el valor artístico (de “buen gusto”) o bien meramente folklórico de las instantáneas. En cierto sentido, este trasiego de “imágenes del Otro” funcionó como un fantasma capaz de enfocar la atención hacia algo más urgente: el ascenso de las masas y el miedo a la indiferenciación de los individuos, justo cuando las principales ciudades de Europa se veían asediadas por una movilidad sin precedentes.

Otro” funcionó como un fantasma capaz de enfocar la atención hacia algo más urgente: el ascenso de las masas y el miedo a la indiferenciación de los individuos, justo cuando las principales ciudades de Europa se veían asediadas por una movilidad sin precedentes.

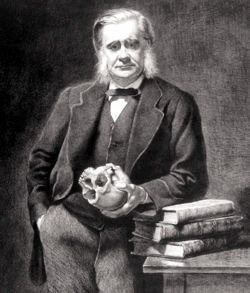

Si bien muchos antropólogos siguieron apelando a estas imágenes para articular su saber (a veces con ingenuidad, y siempre con incuestionable provecho), pronto algunos se sintieron abocados a iniciar una cruzada contra tal diseminación. Es de este nuevo impulso que surgen los procedimientos basados en la fusión de la antropometría y la fotografía, propuestos y desarrollados a finales de la década de 1860 por Thomas Henry Huxley y John H. Lamprey. Se trataba, en principio, de un interés fundamentalmente académico, aunque reciamente colonialista, que demandaría la presencia de fotógrafos especializados para obtener imágenes mensurables de los indígenas del Imperio Británico, asegurando así las clasificaciones y el despliegue de nociones etnocéntricas que atestiguasen de modo más riguroso la superioridad de la raza blanca. Mientras Huxley se esfuerza por homologar una relación entre el tamaño de la fotografía y las proporciones relativas de las figuras (introduciendo

Si bien muchos antropólogos siguieron apelando a estas imágenes para articular su saber (a veces con ingenuidad, y siempre con incuestionable provecho), pronto algunos se sintieron abocados a iniciar una cruzada contra tal diseminación. Es de este nuevo impulso que surgen los procedimientos basados en la fusión de la antropometría y la fotografía, propuestos y desarrollados a finales de la década de 1860 por Thomas Henry Huxley y John H. Lamprey. Se trataba, en principio, de un interés fundamentalmente académico, aunque reciamente colonialista, que demandaría la presencia de fotógrafos especializados para obtener imágenes mensurables de los indígenas del Imperio Británico, asegurando así las clasificaciones y el despliegue de nociones etnocéntricas que atestiguasen de modo más riguroso la superioridad de la raza blanca. Mientras Huxley se esfuerza por homologar una relación entre el tamaño de la fotografía y las proporciones relativas de las figuras (introduciendo una regla que a menudo sujetaba el propio individuo), Lamprey elabora un sistema de medidas haciendo posar al sujeto ante una cuadrícula de hilos de seda compuesta por cuadros de cinco centímetros.

una regla que a menudo sujetaba el propio individuo), Lamprey elabora un sistema de medidas haciendo posar al sujeto ante una cuadrícula de hilos de seda compuesta por cuadros de cinco centímetros.

Por supuesto, de este impulso derivan (con fines también eugenésicos y policiales) los trabajos de Francis Galton y Alphonse Bertillon; autor, el primero, de la técnica del “retrato compuesto” que supuso la invención de un “tipo judío,” entre otros; y creador, el segundo, de la célebre fotografía judicial.

2

Muy próxima a las recomendaciones Huxley, pero sobre todo en de la línea de los estudios antropológicos franceses (Louis Rousseau, Ernest Lacan, Quatrefages, etc.), se ubica la labor realizada en Cuba por el médico francés Henri Dumont. Comisionado por el gobierno de su país para estudiar la fiebre amarilla en México, en misión que tenía por finalidad auxiliar a las tropas francesas allí acantonadas, Dumont había llegado a Veracruz en 1863. Allí contrajo varias enfermedades contagiosas, de las que se recupera a duras penas, tras lo cual se traslada a La Habana en agosto de 1864. En Cuba permanece por un período de poco más de dos años (hasta finales de 1866), de carácter más bien itinerante: ejerce en La Habana y Guanabacoa, en Marianao y los Manantiales de Vento, y en numerosos ingenios de la provincia de Matanzas (Cárdenas, Colón, Coliseo, etc.); continuando luego un periplo que le lleva a St. Thomas, Guadalupe, Guyana y por último Puerto Rico (1867), donde fallece el 3 de octubre de 1878.

Toda su obra se enmarca dentro de lo que él mismo calificó como una “historia médico y quirúrgica de las regiones intertropicales,” suma no sólo de sus investigaciones clínicas y epidemiológicas, sino también de sus concepciones sobre la raza, la patología comparada y la influencia del medio (ya bien bajo el concepto de “aclimatación” o de “civilización”). Se trata de una mirada europea que conecta, pero con variados matices – sobre todo en lo relativo a su experiencia como médico de esclavos –, con los presupuestos racistas entonces dominantes en la medicina cubana. Y es que muchas de sus opiniones sobre las enfermedades de los africanos y los colonos asiáticos habría que apreciarlas como parte de ese proceso de reformas biopolíticas que, con el fin de mejorar las condiciones de vida y disminuir la mortalidad, y en virtud de haberse reducido el aporte de brazos, se imponía con urgencia en la década de 1860. No fue, como se ha dicho, antiesclavista; tuvo, eso sí, el buen tino de insistir en las lamentables condiciones de trabajo y asistencia sanitaria en los ingenios como factor al que no escaparían los blancos, de verse sometidos a iguales empeños.

Fruto de su labor en plantaciones de Cárdenas y Colón, ya en su primera obra apela a la fotografía (Investigaciones sobre las enfermedades de las razas que no padecen la fiebre amarilla y estudio preliminar sobre la enfermedad de los ingenios de azúcar, o Hinchazón de los negros y chinos.(4) Pero será en el manuscrito de una obra en principio titulada “Hombres de color de origen africano que viven en la Isla de Cuba; Antropología y patología comparadas de los negros esclavos,” que Dumont envía a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana desde Puerto Rico, en 1876, donde incluya un total de 30 ilustraciones, entre mapas, fotografías y dibujos. Reseñado ese año por Montané en los Anales de la Academia,(5) este trabajo de Dumont cayó en el olvido hasta su traducción y publicación por Israel Castellanos en la Revista Bimestre cubana (1915 y 1916), en edición que rescataba la mayor parte de las imágenes: unas 25.(6)

Aunque no han faltado estudios y reseñas sobre la vida y los escritos de Henri Dumont – además de la recepción inicial de Montané, caben destacar las notas de Castellanos, las referencias de Ortiz y de Moreno Fraginals, entre otros, y un artículo de Manuel Rivero de la Calle –, existe solamente un estudio sobre el valor antropológico y documental de estas fotografías, el realizado por el historiador Gabino de la Rosa: “Henri Dumont y la imagen antropológica del esclavo africano en Cuba.”(7)

Dedicaré a las fotografías algunos comentarios. Un punto de partida podría ser la reseña de Montané (Anales, 14 de mayo de 1876), justo por lo que tiene de explícita en cuanto a la construcción de estereotipos y, a la vez, de oposición de unos a otros. Se trata de una crítica irónica e incluso mordaz, en la que Montané no perdona a Dumont el no haber “salvado la distancia” necesaria, al adjudicar a ciertos grupos (lucumíes y mandingas, sobre todo) cualidades de inteligencia, valentía y hasta belleza física que les aproximarían a los europeos. Montané se niega a aceptar, además, lo que para él era un concepto equivocado de Dumont: la “perfectibilidad de las razas” fuera de su medio natural, es decir, en condiciones de “civilización;” mostrándose únicamente de acuerdo cuando el estereotipo resulta la encarnación misma de lo negativo; por ejemplo: “esos congos incitados a la insubordinación por amor al reposo y no por el entusiasmo de la libertad; perezosos por naturaleza; glotones, y arrastrados a todos los vicios,” etc. Aunque Montané le reconoce el mérito de haber iniciado los estudios antropológicos en Cuba, y elogia la parte médica del manuscrito, tampoco pierde la ocasión de oponer a los desaciertos del francés un trabajo a su juicio ejemplar: el informe “Reconocimiento de la raza” (1875), de su colega Miguel Riva, encaminado a demostrar el predominio de rasgos africanos en casos de mestizaje. Llega incluso a explicar los “errores” de Dumont como resultado de “arranques de sentimiento,” lo que le iría bien “al hombre” pero no “al antropologista.”(8)

De otra parte, sin embargo, el empeño igualmente insostenible de Dumont, para quien los mandingas serían “los Normandos de las naciones africanas” y cada grupo absorbería caracteres claros y francamente delimitables, según un eje más bien “geoimaginario” que tiende a colocar al norte a los pueblos más inteligentes y al sur a los menos eficaces para el trabajo; estereotipos éstos que, dicho sea de paso, respondían más que nada al “valor de uso” de cada denominación étnica (nombre que los otros le dan a una etnia) dentro del mercado de trabajo, tratándose, por otra parte, de clichés bien operativos y aceptados desde la década de 1830, tanto por hacendados como por eruditos del calibre de E. Pichardo y J. M. de la Torre, ambos curiosamente entre los informantes de Dumont.

En fin, una mirada, la de Montané, renuente a aceptar estereotipos positivos, pronunciadamente racista; y otra, la de Dumont, más benévola y atenta a los valores europeos (al velado caucásico de la imagen), y, por lo tanto, al espejismo de la civilización y del mero contacto con los blancos como agente de cambio. En cualquiera de los casos, pues, un sujeto africano que no participa de la dinámica de la resistencia, de la asimilación o el travestismo (aunque todo eso estaba allí) y que, como veremos, ni siquiera es dueño de sus propias poses. Esto no niega, sin embargo, el valor contextual e histórico de los conocimientos, por demás sólidos en Dumont, quien acopia también una notable información etnológica.

Pero, ¿podían el esclavo o la esclava retratados escapar al encuadre en cuestión?, ¿puede la mirada en estos casos escapar al rigor de la letra, a la marca de hierro del saber? Claramente hoy podríamos confrontar otras cualidades de estas imágenes, al margen de su finalidad discursiva. Es innegable la fuerza documental; recatan aspectos de la vida en ingenios y ciudades (familias, parejas, mujeres, niños, etc.) a menudo opacados por la historiografía; impactan aún y despiertan esa veta de melancolía propia de toda imagen antigua. Pero son todavía lo que fueron, construcciones, y percibimos en ellas con mayor seguridad justo aquello que se nos ha querido decir. Sólo que no nos creemos su aire de verdad, el empaque científico, a la vez que no admitirían (lo que es más importante) la anexión a otros discursos totalizadores: el desafío anticolonial ante la cámara, el reciclaje académico, el mismo orden de continuidad.

imágenes, al margen de su finalidad discursiva. Es innegable la fuerza documental; recatan aspectos de la vida en ingenios y ciudades (familias, parejas, mujeres, niños, etc.) a menudo opacados por la historiografía; impactan aún y despiertan esa veta de melancolía propia de toda imagen antigua. Pero son todavía lo que fueron, construcciones, y percibimos en ellas con mayor seguridad justo aquello que se nos ha querido decir. Sólo que no nos creemos su aire de verdad, el empaque científico, a la vez que no admitirían (lo que es más importante) la anexión a otros discursos totalizadores: el desafío anticolonial ante la cámara, el reciclaje académico, el mismo orden de continuidad.

Hemos indicado que la edición de Israel Castellanos salva un total de 25 ilustraciones. Si se excluyen tres vistas de cráneos, el dibujo de un tumor y algún instrumento ortopédico, etc., nos quedarían 19 fotografías en las que se acopia un variado paisaje humano que soporta a su vez varias distribuciones indispensables. La primera, menos sustancial y dictada por las circunstancias, señala que la inmensa mayoría de las tomas fueron realizadas en la capital y sus alrededores, sin duda por las dificultades de desplazamiento o de contar con fotógrafo en ingenios apartados. Pero en cuanto al resto del reparto visual, es obvio que ha sido concebido o por lo menos procurado en función de los propósitos del autor, esto es, como un doble de sus hipótesis: casi tantas mujeres como hombres (Dumont no sólo entendía el cuerpo y las enfermedades según diferencias que toman por norma al hombre blanco, sino también de acuerdo con normativas de género dictadas por atributos masculinos); una cierta representatividad de cada denominación étnica (aunque admite excepciones); y, por última  y acaso más importante distribución: aquella que se da entre las tomas de esclavos (o negros libres) propiamente urbanos, por un lado, y de esclavos rurales (o emancipados) por otro. Curiosamente, mientras las fotografías urbanas suelen mostrar a individuos aislados, atomizados en cierto modo, con el frecuente rótulo al pie de “modificados por la ciudad”; las rurales tienden a albergar grupos y familias, en fin, series, colectivos. Se levantan así dos compartimentos estancos, esto es, una suerte de díptico que, si bien soporta otras cuadrículas, garantiza la imprescindible oposición sobre la que rueda, no menos estereotipadamente, la imagen del esclavo africano.

y acaso más importante distribución: aquella que se da entre las tomas de esclavos (o negros libres) propiamente urbanos, por un lado, y de esclavos rurales (o emancipados) por otro. Curiosamente, mientras las fotografías urbanas suelen mostrar a individuos aislados, atomizados en cierto modo, con el frecuente rótulo al pie de “modificados por la ciudad”; las rurales tienden a albergar grupos y familias, en fin, series, colectivos. Se levantan así dos compartimentos estancos, esto es, una suerte de díptico que, si bien soporta otras cuadrículas, garantiza la imprescindible oposición sobre la que rueda, no menos estereotipadamente, la imagen del esclavo africano.

Pero hay más: para representar el papel del medio como agente civilizador (y sin duda que Dumont lo logra desde su punto de vista, incluso en el caso de una negra conga que fuma cachimba y carga a su hijo al modo africano, aun cuando posa en el mejor estilo romántico), era preciso mostrar además a esclavos de confianza, de esos que siempre se tienen a mano, por lo general pertenecientes a los propios informantes, incluyendo al fotógrafo. Conocemos así, de cerca, a un espigado lucumí de 50 años, cochero de volanta desde 1830 y domiciliado en la casa del geógrafo José María de la Torre. Al negro mina Eugenio, esclavo personal de larga data del Dr. Moreno. A la elegante conga Teresa, de tan sólo 22 años y cocinera del fotógrafo que ha llevado adelante la empresa antropológica, Narciso Mestre, cuyo estudio de la calle O'Reilly es entonces uno de los más concurridos por la burguesía cubana. Etc.

Dumont lo logra desde su punto de vista, incluso en el caso de una negra conga que fuma cachimba y carga a su hijo al modo africano, aun cuando posa en el mejor estilo romántico), era preciso mostrar además a esclavos de confianza, de esos que siempre se tienen a mano, por lo general pertenecientes a los propios informantes, incluyendo al fotógrafo. Conocemos así, de cerca, a un espigado lucumí de 50 años, cochero de volanta desde 1830 y domiciliado en la casa del geógrafo José María de la Torre. Al negro mina Eugenio, esclavo personal de larga data del Dr. Moreno. A la elegante conga Teresa, de tan sólo 22 años y cocinera del fotógrafo que ha llevado adelante la empresa antropológica, Narciso Mestre, cuyo estudio de la calle O'Reilly es entonces uno de los más concurridos por la burguesía cubana. Etc.

Por tanto ¿qué tienen en común estas fotografías urbanas? No sólo, por supuesto, el hecho de estar preparadas, cuestión doblemente indispensable tanto por los requerimientos técnicos de la época como por el propósito antropológico, a lo que se ajustan por demás las  fotos tomadas en el entorno rural; sino su carácter más íntimo y de estudio, su aspecto sombrío y manso, siempre recortado por un fondo plano pero apacible, con la inevitable presencia de veladores y apoyaturas en las que se rinden las manos y las facciones, mientras los cuerpos se sostienen entre afirmados y lánguidos, sin fricciones, casi sin fruncimientos.

fotos tomadas en el entorno rural; sino su carácter más íntimo y de estudio, su aspecto sombrío y manso, siempre recortado por un fondo plano pero apacible, con la inevitable presencia de veladores y apoyaturas en las que se rinden las manos y las facciones, mientras los cuerpos se sostienen entre afirmados y lánguidos, sin fricciones, casi sin fruncimientos.

No ocurre en cambio lo mismo allí donde el velo de lo burgués se retira para dar paso a la intemperie y la colectividad, pero también de modo inevitable a la composición de otro escenario. Éste ya no denotará el influjo presuntamente positivo del hombre blanco, sino la presencia cruda (no modificada, en términos de Dumont) de lo africano; esto es, lo tribal, la desnudez y esos ayuntamientos (intra e interétnicos) de rasante y expuesta corporalidad. Si se observa, por ejemplo, a esos congos descamisados que posan delante de un barracón de tablas, con los ceños fruncidos y

el influjo presuntamente positivo del hombre blanco, sino la presencia cruda (no modificada, en términos de Dumont) de lo africano; esto es, lo tribal, la desnudez y esos ayuntamientos (intra e interétnicos) de rasante y expuesta corporalidad. Si se observa, por ejemplo, a esos congos descamisados que posan delante de un barracón de tablas, con los ceños fruncidos y  los brazos entrelazados codo a codo (los brazos, no las manos suavemente apoyadas al otro lado del díptico), podría pensarse, como se ha dicho, que reaccionan así expresando lazos de solidaridad étnica ante lo desconocido de la cámara.(9) Pero resulta más plausible y elemental entender la escena como resultado de una coreografía inducida, donde lo étnico no apunta a una respuesta espontánea sino a una puesta en escena afín a lo que se nos quiere mostrar. Pues es la luz cruda de la intemperie, y acaso el horror de la mirada al darse en trueque, lo que les hace fruncir el ceño.

los brazos entrelazados codo a codo (los brazos, no las manos suavemente apoyadas al otro lado del díptico), podría pensarse, como se ha dicho, que reaccionan así expresando lazos de solidaridad étnica ante lo desconocido de la cámara.(9) Pero resulta más plausible y elemental entender la escena como resultado de una coreografía inducida, donde lo étnico no apunta a una respuesta espontánea sino a una puesta en escena afín a lo que se nos quiere mostrar. Pues es la luz cruda de la intemperie, y acaso el horror de la mirada al darse en trueque, lo que les hace fruncir el ceño.

En fin, la imagen del africano no es aquí sino el espectro del estereotipo teórico. Nada se nos dice sobre el rol que cada esclavo ocupa como resultado de la forzosa división del trabajo, en última instancia principal agente de movilidad, entendiendo por ello asimilación, travestismo, intercambio de posturas. Pero, obviamente, es el amo quien aprecia. El amo el que encuadra.

Dumont no rastreó pues, en su proyecto urbano, las márgenes de la ciudad, donde hubiera encontrado sin duda las más disímiles mezclas. Dos espacios se colocan a uno y otro lado de ese yermo inalcanzable: el doméstico de una burguesía que aún con(vive) con sus siervos dentro de un mismo espacio de representación, y el de la plantación y los barracones de los Manantiales de Vento. Justo allí, en ese punto de origen de la que será la obra de higienización más poderosa de la colonia, el Acueducto de Albear, ya había sido emplazado el Correccional de Vagos. Allí trabajarían por aquellos años, también en la construcción del Hospital de Enajenados, cientos de prisioneros y de negros emancipados. Y justo allí, también, se erigiría el primer estudio fotográfico de la policía en Cuba, no lejos de donde el médico francés encontrara a algunos de sus valiosos modelos.

Notas

1. Braun, Marta. Picturing time: The Work of Etienne-Jules Marey. Chicago: University of Chicago Press, 1992.

2. Naranjo Juan. Fotografía, antropología, y colonialismo (1845-2006). Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2006. Ver “Introducción.” 11-20.

3. Ídem, 33.

4. Dumont, Henri. Investigaciones sobre las enfermedades de las razas que no padecen la fiebre amarilla y estudio preliminar sobre la enfermedad de los ingenios de azúcar, o Hinchazón de los negros y chinos (Cárdenas, 1865); y Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, t-2, 1866. 493-522 y 525-552.

5. Montané Dardé, Luis. “Informe acerca de una obra intitulada 'Antropología y Patología comparadas de los hombres de color africanos que viven en la Isla de Cuba,' Anales de Anales de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, t-13, 1876. 122-136.

6. Revista Bimestre Cubana, vol. X, no. 3-6, 1915 y no. 1-2, 1916. Existe además, con el mismo título, pero sin las fotografías, una edición de 1922: Antropología y patología comparadas de los negros esclavos, La Habana, Colección cubana de libros y documentos inéditos o raros, dirigida por Fernando Ortiz.

7. De la Rosa, Gabino: “Henri Dumont y la imagen antropológica del esclavo africano en Cuba.” En: Historia y memoria: sociedad, cultura y vida cotidiana en Cuba, 1878-1917. La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello y Programa de Estudios de América Latina y el Caribe, Instituto Internacional, Universidad de Michigan, 2003, pp. 175-182. Para más detalles sobre la vida y obra de Henri Dumont, ver: Rivero de la Calle, Manuel. Dr. Henri Dumont, precursor de los estudios antropológicos en Cuba. La Habana: Centro de Estudios de Historia y Organización de las Ciencia, 1978.

8. Algunos médicos cubanos criticaron aspectos de la obra de Dumont. Pero en general tuvo el apoyo y el reconocimiento de la Academia de Ciencias y de la Sociedad de Antropología, con las que colaboró hasta su muerte, así como de figuras importantes como Felipe Poey y Antonio Mestre. A éste último se debe la publicación en Cuba de otras dos obras de Dumont: Ensayo de una historia médico-quirúrgica de la isla de Puerto Rico. 2 vols. La Habana: Imp. “La Antilla”, 1875-76 e Investigaciones acerca de las antigüedades de la isla de Puerto Rico. La Habana: Imp. “La Antilla, 1876.

9. Opinión de la investigadora Rebecca J. Scott, recogida por Gabino de la Rosa en el texto citado.