Frente a la cochera, Eng y Chang

Pedro Marqués de Armas

I

Eng y Chang, los siameses más famosos de la historia, visitaron Cuba en dos ocasiones. Sobre la primera estancia, como monstruos de feria, en el invierno de 1835, existen varias referencias, suficientes para trazar una crónica; pero sobre una segunda visita realizada en 1858, en compañía de sus respectivas y demasiado íntimas mujeres, apenas si existe mención; puede que este último haya sido un viaje de placer.

Eng y Chang, los siameses más famosos de la historia, visitaron Cuba en dos ocasiones. Sobre la primera estancia, como monstruos de feria, en el invierno de 1835, existen varias referencias, suficientes para trazar una crónica; pero sobre una segunda visita realizada en 1858, en compañía de sus respectivas y demasiado íntimas mujeres, apenas si existe mención; puede que este último haya sido un viaje de placer.

Un explorador norteamericano llamado Able Coffin los topó en Siam y tras obtener la aprobación de la madre y el permiso del Rey, no dudó un momento en embarcarlos. El periplo inicial fue efectivamente intenso: arribaron a Boston en agosto de 1828, siguieron rumbo a Inglaterra en octubre, pasaron por Francia, y ya a finales de año estaban de vuelta en los Estados Unidos.

El propósito de Coffin siempre fue el de explotarlos comercialmente, en algunos de esos circos que cobraban brío entonces. Pero al menos en los primeros tiempos, el empresario tenía que cumplir con ciertos compromisos no menos espectaculares: la presentación en academias y salones, los frecuentes exámenes médicos, y las recepciones privadas. De hecho, el viaje a Londres obedecía a un ineludible compromiso con la Royal Society: se trataba de la institución que les daría el visto bueno en Occidente.

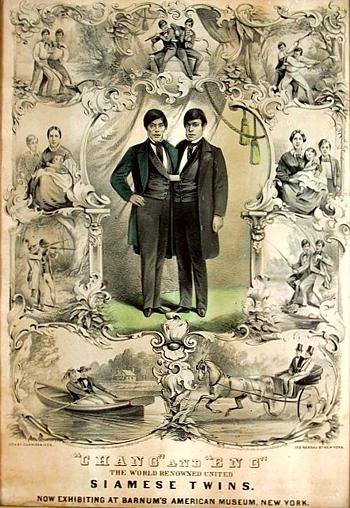

Bien pagados en Estados Unidos, Eng y Chang conseguirían reunir en seis años un millón y medio de dólares (al cambio actual), cantidad más que suficiente para deshacerse de empresarios, rompiendo con el último de ellos, el famoso Pineas Taylor Barnum, en 1839.

El éxito que de inmediato tuvieron repercutió en la prensa de todo el mundo y, en especial, en la del continente americano. Por ejemplo, ya en noviembre 1829, antes incluso del célebre periplo que realizaran por la costa este, se hablaba de ellos en La Habana de modo familiar y no pocos acariciaban la idea de verlos, sobre todo tras la publicación, en La Moda o Recreo Semanal del Bello Sexo, del artículo titulado “Los mellizos de Siam”.

Se les describe en un tono más bien galante, mientras aparecen representados en un grabado de Louis Caire, hoy considerado la primera litografía artística hecha en Cuba. Fueron los propios lectores quienes pidieron el tema, y, desde luego, un detalle anatómico como la banda cartilaginosa que los mantenía unidos por el pecho (y más abajo) exigía al menos una ilustración.

El grabador francés debió guiarse por algunas de las muchas láminas que ya circulaban y en las que aparecían, unas veces, vestidos de gala a modo de actores; otras, simplemente como nativos acabados del arribar, es decir, semidesnudos y semejantes a esclavos recién capturados; e incluso ocupando el “escenario original” del que fueran desprendidos, entre la vegetación exuberante y casuchas típicas.

Como buen francés, Caire optó por esta última versión. Cómodamente instalados en vistosos atuendos orientales, como también en sus propios cuerpos (pese al tabique), con rostros expresivos de cierta mansedumbre, además de descalzos, en esta imagen encarnan el ideal roussoniano en su variante edénica. El artista despejó un tanto la vegetación, alejó las casuchas y suspendió sus miradas hacia el horizonte, lo que aporta un ápice de altivez, como si se tratara de representantes de la dinastía en condiciones de firmar un pacto.

Fenómenos de la naturaleza y a la vez profesionales de un mercado que asistía a una etapa romántica, sin la truculencia que veríamos después, ni los rezagos góticos de finales del siglo XVIII, las representaciones visuales de Eng y Chang descubren siempre alguna variación sensible, solo amplificada cuando aparecen dibujados como dicta la medicina y, en este caso, la Teratología.

Fenómenos de la naturaleza y a la vez profesionales de un mercado que asistía a una etapa romántica, sin la truculencia que veríamos después, ni los rezagos góticos de finales del siglo XVIII, las representaciones visuales de Eng y Chang descubren siempre alguna variación sensible, solo amplificada cuando aparecen dibujados como dicta la medicina y, en este caso, la Teratología.

Pero antes de entrar en esta deriva sigamos con su estancia en Cuba.

Poco se sabe de los preparativos de aquel viaje de 1835. Existen referencias según las cuales ya se les había propuesto a los siameses, dos años antes, la realización del mismo, como paso previo a una proyectada excursión europea. Es probable que la epidemia de cólera demorase aquel proyecto inicial. Pero lo cierto es que a mediados de 1834 el tour habanero estaba decidido. Comienzan así los trámites y una fuerte campaña de publicidad a cargo James W. Hale, entonces su representante.

Ya en esta época, varias compañías norteamericanas de paso por la isla habían obtenido pingües beneficios, al contar con numeroso público, pero también con ofertas privadas. El caso de los siameses no iba a ser menos. Hale corrió con unas gestiones que se vieron varias veces interrumpidas, entre otros factores, por la lentitud en la aprobación de pasaportes y visados, hasta que a finales de diciembre de 1834 él mismo se trasladó a La Habana para amarrar el asunto.

Una vez allí les procuró alojamiento seguro en uno de esos hostales regentados por ancianas venidas de Missouri, al tiempo que se ocupaba de velar por cuanto concernía al itinerario artístico, desde anuncios hasta recepciones y, desde luego, las ganancias. El precio por entradas quedó establecido. El cartel que anunciaba la apertura costó 12 dólares y gastó otros 15 en la edición de libretos en español. Mientras tanto, los gemelos debieron aprender algunas frases en esta lengua, exigidas por el contratista y por el propio espectáculo.

El 2 de enero de 1835 Eng y Chang arribaron al puerto de La Habana en un vapor procedente de Charleston, acompañados por otros dos integrantes de la compañía. Allí les esperaban Hale y varios miembros de la colonia norteamericana y, seguramente, hombres de negocios y simples curiosos anhelantes de ver a esos extraños seres que exhibían varios atributos singulares: la fama, el exotismo y la anomalía.

Se desconoce cuánto duró esta temporada invernal, pero se sabe que hicieron su primera aparición en un escenario dispuesto especialmente para ellos en la calle Tacón (aún no llamada de ese modo), frente a la cochera de la Intendencia. Es muy posible que se haya elegido este lugar por dos razones: la escasa capacidad de los teatrillos habaneros y asegurar gradas amplias y a buen recaudo junto a la Capitanía, con la más que indudable asistencia del Gobernador General, Miguel de Tacón.

Así que La Habana de 1835 se estrenaba con un espectáculo de monstruos. Pero a decir verdad, esta no sería la única noción esgrimida. Exhibidos como objetos de curiosidad, los espectadores también podrían asombrarse y experimentar otros afectos, sobre todo piedad. Desgraciadamente, se ignoran los pormenores. Podemos imaginar, eso sí, a un público ilustrado y/o caritativo ocupando las primeras gradas. Y, por supuesto, suponer algunas recepciones privadas, con el propio Tacón y con miembros de la Sociedad Económica; y, entre estos últimos, algunos médicos de renombre.

El hecho de que se publicara y circularan entonces en La Habana dos textos sobre los siameses demuestra las enormes expectativas que levantaron, y hace pensar en un inevitable encuentro con la sociedad ilustrada, aunque la naturaleza de éste quede a la imaginación.

Uno de estos artículos, Historia de los gemelos de Siam, fue una traducción del inglés, al parecer preparada antes de la llegada de los mellizos y puesta a circular a su arribo. Hoy desaparecido, se conoce de la existencia de este texto porque Bachiller y Morales lo incluye en su “Catálogo de libros y folletos”, por el cual se sabe, también, que incorporaba una lámina con varios dibujos. En cuanto al traductor, respondía a las iniciales F.C.

Por su parte, el segundo de los textos publicados, “Historia de los gemelos de Siam. Unidos por una ligadura que empieza en la extremidad inferior del esternón de ambos y se extiende hasta el abdomen”, apareció en Diario de la Habana el 31 de enero. Desafortunadamente, se trata de un documento de difícil consulta, lo que impide hablar con propiedad. Pero según algunas referencias, todo indica que fue escrito en la isla, lo que reafirmaría esa probable cita con los médicos y que éstos hayan examinado a los siameses, tal como habían hecho otros galenos en Boston, Londres y París.

Por su parte, el segundo de los textos publicados, “Historia de los gemelos de Siam. Unidos por una ligadura que empieza en la extremidad inferior del esternón de ambos y se extiende hasta el abdomen”, apareció en Diario de la Habana el 31 de enero. Desafortunadamente, se trata de un documento de difícil consulta, lo que impide hablar con propiedad. Pero según algunas referencias, todo indica que fue escrito en la isla, lo que reafirmaría esa probable cita con los médicos y que éstos hayan examinado a los siameses, tal como habían hecho otros galenos en Boston, Londres y París.

Si el título del folleto que Bachiller y Morales menciona sugiere un carácter más bien divulgativo, una crónica de los avatares de Eng y Chang desde el nacimiento, tampoco es descartable que contuviera información médica más o menos detallada, pues el recurso a combinar historias de vida y descripciones anatómicas, era propio del momento, como se aprecia en casi todas las recepciones del caso. Del mismo modo, el artículo publicado en Diario de La Habana, aun orientando por el título, a que fuese escrito por algún médico, podría ser a la vez –es de presumir- una crónica, un relato invariablemente exótico.

No era inusual la publicación de textos de claro enfoque académico, incluso anatómico, en los periódicos de la época, con diversos grados de concesiones con el público. A fin de cuentas la vulgarización ilustrada en almanaques y magazines, logró aunar a un público extenso llamado a consumir un saber a la vez que instructivo, ameno, y al mismo tiempo que científico, normativo.

En la vulgarización de los más variados conocimientos, alentaba una cuestión moral ineludible: el oscuro y lejano origen de la anomalía. En efecto, la representación “positiva” del monstruo no puede sino alternar con la “artística”, pues el saber se establece también como valor estético y, por extensión, como espectáculo. De hecho “exhibition” fue el vocablo empleado cuando se les presentó en la Royal Society de Londres, lo mismo que en los teatrillos ambulantes de Norteamérica. Los museos, se ha dicho, funcionaban como teatros científicos, mientras los zoológicos humanos que ya entonces surgían, añaden a la serie de cíclopes y de otros monstruos abortivos, esas "piezas vivas" que constituyen, en estrecha contigüidad, ciertas tribus y seres deformados.

Como demuestra Sara Mitchell, el caso de los siameses es un ejemplo de cómo se vincula tempranamente monstruosidades y razas. En el reporte de Bolton ante el Colegio de Cirujanos, en 1830, Eng y Chang fueron descritos según valores (medidas físicas y nivel de desarrollo) siempre más precarios en relación al hombre europeo, considerado como modelo ideal. Ya cuando aparecen por primera vez ante la mirada de un occidental, a los siameses se les confunde con un animal. El relato que el viajero Robert Hunter realiza de ellos en 1824, aun cuando carecía de cualificación científica, movilizaría sin embargo a los médicos británicos. De modo que el traslado a occidente se organiza, desde antes de llevarse a efecto, como un apetecible manjar para los más distinguidos miembros de la sociedad de medicina.

Joshua Brooks, conocido anatomista londinense quien los examina a “nivel privado”, informará a continuación que constituían, efectivamente, una “gran curiosidad natural que no iba a decepcionar a ninguno”, legos o no en la materia.

Tanto la crónica de sus vidas en el Reino de Siam, como la descripción de su particular condición física, generaron desde el comienzo una mezcla de nociones étnicas y médicas organizadas, más que nada, a partir de valores culturales contrapuestos. Bolton detalló sus hábitos específicos en lo concerniente a sus juegos infantiles, movimientos y acuerdos para adaptarse a la vida diaria, a la par que los entremezclaba con la narración de sus costumbres culturales, es decir, según estereotipos étnicos. Dijo además, apelando a una suerte de teoría de la aclimatación, que una vez en Londres hasta el color de la piel se había hecho más pálido y la sincronía de sus aparatos mentales más refinada.

En fin, no solo se les traslada y exhibe en occidente en virtud de su inusual aspecto, también en interés de la raza. Ambos elementos reforzaban la percepción de monstruosidad. Y el más claro ejemplo de ello es la extensión que cobró el término “siameses”, usado en adelante, con preferencia a otros, para clasificar malformaciones parecidas en individuos de cualquier nacionalidad. Igual persistencia puede constatarse en la expresión más general de “monstruos”, utilizada hasta bien entrado el siglo XX. Solo a partir de la década de 1870 comenzaría a ser gradualmente sustituida, dentro del ámbito médico y educacional, por el más abstracto pero definitorio concepto de anormales.

Tras su paso por Cuba, Eng y Chang prosiguieron su ruta artística. Visitaron México y Canadá, y recalaron luego en París, donde despertarían el interés de médicos y empresarios y se sucederían los informes y artículos de prensa. Aunque se retiran más tarde a Carolina del Norte, donde se asientan como granjeros y convierten en padres de dieciocho hijos, no dejaron de exhibirse de tanto en tanto. Su leyenda se mantuvo viva, no menos que ellos. Y cuando la fotografía comenzó a extenderse en la década de 1850, se extendió igualmente su celebridad. Cierto que en estas imágenes aparecen, por lo general, acompañados (a menudo de sus familiares) como si se tratara de confirmar un orden de normalidad. Hay una serie que los muestra en todas las variantes de lo que eran capaces de realizar, sin que aquella banda cartilaginosa se los impidiera: educar a sus hijos, tocar diversos instrumentos musicales, remar y cazar, etc. El discurso de la mutua sincronía siempre estuvo presente en sus descripciones, no solo como instinto, sino también como aprendizaje, con referencias tempranas al ajedrez o al conocimiento de idiomas; pero aquí se trata de resaltar la destreza en la adquisición de hábitos y roles burgueses, y no hay la menor duda que los asimilaron a la perfección.

A estas alturas, las fotografías de “monstruos”, como por ejemplo, las realizadas por Charles Eisenmann o Charles Deforest Fredricks, habían comenzado a economizar sus “indicios de horror”. A las transformaciones internas del mundo de espectáculo, la extensión de la fotografía añade, por estos años, cierta “familiarización” y una manera comercial más tamizada. Como recuerda Arnold Davidson, las imágenes de Avery Child (el Joven Rana) o de Fred Wilson (el Joven Bogavante), “insisten en la humanidad de los retratados”. Se trata, más bien, de asimilar el horror, es decir, de contenerlo, diluyéndolo en el ineludible canon del retrato artístico, pero sin hacerlo desaparecer; más que asustar, el Joven Rana, con sus zapatillas, su pulcritud y su traje ajustado, divierte.

A estas alturas, las fotografías de “monstruos”, como por ejemplo, las realizadas por Charles Eisenmann o Charles Deforest Fredricks, habían comenzado a economizar sus “indicios de horror”. A las transformaciones internas del mundo de espectáculo, la extensión de la fotografía añade, por estos años, cierta “familiarización” y una manera comercial más tamizada. Como recuerda Arnold Davidson, las imágenes de Avery Child (el Joven Rana) o de Fred Wilson (el Joven Bogavante), “insisten en la humanidad de los retratados”. Se trata, más bien, de asimilar el horror, es decir, de contenerlo, diluyéndolo en el ineludible canon del retrato artístico, pero sin hacerlo desaparecer; más que asustar, el Joven Rana, con sus zapatillas, su pulcritud y su traje ajustado, divierte.

En gran medida, los hermanos siameses fueron de los primeros en expresar esta deriva. Sin embargo, la presentación médica y criminológica de seres deformados, o con supuestos estigmas faciales, va a imponer de modo progresivo –sobre todo a partir de 1860, y sin separarse, radicalmente, del valor estético implícito en lo “exótico”- su propio modelo. Destinado éste a clasificar y establecer categorías según un rasero “aséptico”, y objetivo, ahora el “horror” es apresado en una particular desnudez que no suspende su carácter teatral. Sin vestimenta, los modelos son expurgados de su principal atributo de clase (lejos de complacer, o de divertir, distancian y congelan); al tiempo que, vestidos pobremente, delatan, una vez más, el fondo de sospecha moral implícito en sus enfermedades o deformaciones, certificado en esos pies de foto que cierran aún más la cuadrícula.

De la desnudez ilustrado-romántica a la positivista, la figura del monstruo rinde todos los dividendos; la anomalía (sexual o no) factura a perversos y degenerados, mientras “salvajes” y “razas laboriosas” devienen inferiores y criminales.

Pero Eng y Chang también epitomizan la contradicción y la doblez humana, y no solo las sintonías, más simpáticas; por tanto, el drama y la caricatura. Sus nombres fueron mal interpretados por los occidentales, que los leyeron como “derecha” (Chang) e “izquierda” (Eng). Tuvieron que soportar que el Dr. Warren, de Harvard, les atara una cuerda a la banda cartilaginosa y les tirara con fuerza para ver qué instinto predominaba (si la unión o la separación); que se les tildara de promiscuidad y riesgos para su descendencia, por dormir a cuatro en una misma cama; que sus diferencias de carácter y conflictos domésticos se convirtieran en vox populi, sirviendo para fomentar, a menudo, odiosos estereotipos; y que se exigiera y proyectara siempre y constantemente, su separación.

Ya muertos y embalsamados los moldes de sus cuerpos fueron exhibidos junto un niño bicéfalo, apresados en un yeso tan blanco y de relieves tan poco logrados que ni parecían asiáticos, ni tampoco occidentales. Según el altisonante editorial de Lancet, publicado tras la autopsia, ahora “no eran monstruos”sino, definitivamente, “omphelopagus xiphididymus”.

En su magistral relato “Hábitos personales de los hermanos siameses”, Mark Twain supo ironizar con esos estereotipos, convirtiéndolos en paradojas. Mientras Eng combate del lado de la Unión, Chang lo hace con los secesionistas; se capturan a sí mismos en un combate y se les fuerza a ser intercambiados como prisioneros, entre otras muchas peripecias sobre la imposibilidad, pero también sobre los riesgos, de deslindar de modo absoluto entre libertad y necesidad, racionalidad y afectos, o entre los unos y los otros.

He buscado infructuosamente pistas sobre el segundo viaje a Cuba en 1858. Entonces tenían 47 años y no estaban contratados. Eran todavía años boyantes pero ya de graves conflictos, en los que Adelaide y Sarah Ann Yates, las hermanas con las que se casaran en 1843, se enfrascaban en enconadas disputas, a lo que se adjudica el alcoholismo de Chang. Al terminar la guerra civil norteamericana estaban prácticamente arruinados y tuvieron que regresar por un tiempo al circo Barnum quien, aprovechando un viejo leitmotiv, los anunciara en estos términos: “Mejor verlos ahora porque un cirujano los va a separar”.

Pero los médicos jamás se atrevieron a tanto. Unidos hasta la muerte, por fin ésta les llegó a los 63 años. Cierta noche Chang no podía conciliar el sueño y le comentó a Eng que sentía vagos dolores. Eng no tardó en dormirse, pero al abrir los ojos descubrió que su hermano no respiraba. Uno de sus hijos entró a la habitación: “¿Cómo está tu tío Chang?”, se dice que preguntó Eng. “Tío está helado”, respondió. La hora había llegado; Eng lo sabía con total certeza. Ciento veinte minutos más tarde y antes que llegara el médico, había expirado.

La necropsia realizada en el College of Physicians and Surgeons de Filadelfia reveló que Chang falleció por la rotura de un aneurisma. Eng, se supone, murió de miedo.