La imagen anacrónica. Alrededores de Lezama Lima

Enrique Pérez Cristóbal, Universidad de Evry Val-d’Essonne (Francia)

I. TROCADERO: UNA RE/COLECCIÓN

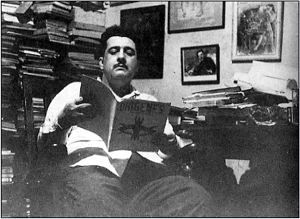

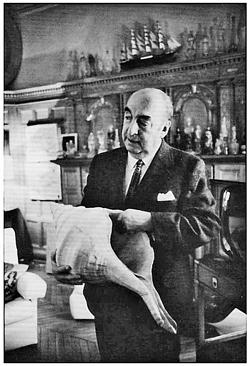

El estudio del número 162 (bajos) de la calle Trocadero, en La Habana, aún conserva algo de aquella curiosidad barroca del que fue su morador durante más de cuarenta años. La decoración, sin embargo, de ese húmedo y destartalado «bazar» no fue siempre la misma. Así, el retrato de Mallarmé de Manet –que parece custodiar los cientos de legajos y papeles que atiborran un ya de por sí abigarrado escritorio– abandonará a finales de los cincuenta esa posición privilegiada, dejando su lugar primero a los retratos de Góngora y Martí y, más tarde, en los setenta, únicamente al de éste último. Entre ambos, durante más de veinte años, una máscara tolteca recordará la naturaleza esencialmente mítica de ese diálogo –que vertebra toda la obra de Lezama– entre América y Europa, la cultura cubana y la mitología universal, el arte barroco y la pintura moderna, la poesía y la historia.

El estudio del número 162 (bajos) de la calle Trocadero, en La Habana, aún conserva algo de aquella curiosidad barroca del que fue su morador durante más de cuarenta años. La decoración, sin embargo, de ese húmedo y destartalado «bazar» no fue siempre la misma. Así, el retrato de Mallarmé de Manet –que parece custodiar los cientos de legajos y papeles que atiborran un ya de por sí abigarrado escritorio– abandonará a finales de los cincuenta esa posición privilegiada, dejando su lugar primero a los retratos de Góngora y Martí y, más tarde, en los setenta, únicamente al de éste último. Entre ambos, durante más de veinte años, una máscara tolteca recordará la naturaleza esencialmente mítica de ese diálogo –que vertebra toda la obra de Lezama– entre América y Europa, la cultura cubana y la mitología universal, el arte barroco y la pintura moderna, la poesía y la historia.

Rodeando a dicha máscara, toda una serie de imágenes irá con el tiempo apoderándose del blanco de las paredes: cuadros de muy distintos pintores –de Mariano Rodríguez a René Portocarrero–, reproducciones del Bosco, estampas de libros medievales, bodegones de Sánchez Cotán… irán poco a poco devorando la escasa luz que una pequeña ventana arroja sobre una reducida habitación. En su interior decenas de objetos comenzarán a acumularse con el paso de los años en muebles, estantes y libros, insinuando en igual medida un orden y un sin sentido, en el que es posible encontrar, a lo largo del  tiempo: entre otras cosas, una jarra de porcelana danesa, dos bustos de sacerdotes egipcios, una reproducción de la mascarilla mortuoria de Pascal, una copa de plata maciza mexicana, un jarrón de bronce cuneiforme, una amplia colección de figuras y estatuillas –de Narciso, Cupido, Lao-Tsé, Confucio… ; amén de numerosas cajas y cofres, en cuyo interior descansan desde dracmas

tiempo: entre otras cosas, una jarra de porcelana danesa, dos bustos de sacerdotes egipcios, una reproducción de la mascarilla mortuoria de Pascal, una copa de plata maciza mexicana, un jarrón de bronce cuneiforme, una amplia colección de figuras y estatuillas –de Narciso, Cupido, Lao-Tsé, Confucio… ; amén de numerosas cajas y cofres, en cuyo interior descansan desde dracmas griegos a monedas coloniales; sin olvidar la serie de tabaqueras, esquelas o abridores de cartas, o el nutrido bestiario desperdigado en estatuillas, platos y cuadros; por no hablar del desfile de caracolas, corales y conchas que salpica un enjambre de libros que amenaza, vorazmente, con devorarlo todo.

griegos a monedas coloniales; sin olvidar la serie de tabaqueras, esquelas o abridores de cartas, o el nutrido bestiario desperdigado en estatuillas, platos y cuadros; por no hablar del desfile de caracolas, corales y conchas que salpica un enjambre de libros que amenaza, vorazmente, con devorarlo todo.

Pero un objeto, un cuerpo habría que decir, reina en Trocadero por encima de cualquier otro, fagocitando un espacio que con el paso de los años y las lecturas iría progresivamente estrechándose. Sólo un oscuro sillón parece frenar el avance de los miles de libros que –tal y como puede verse en varias fotografias de los años setenta– dan la impresión de venirse literalmente encima. Sin ningún orden, o con uno que es necesario perseguir para terminar descubriendo, centenares de libros se apilan en rimeros, huérfanos de toda balda o estante, erigiéndose en inestables torres de casi un metro de altura. Son esos rimeros una evidente metonimia de la cultura de Lezama: devoradora, desmesurada y, debido a su descomunal tamaño, expuesta eventualmente a la inestabilidad. No es de extrañar que con el tiempo, el autor de Paradiso fuera convirtiendo su biblioteca en una réplica bastante aproximada de su cuerpo, de tórax amplio y esófago pequeño. Una biblioteca que, como es sabido, nace con la Enciclopedia británica y se cierra con un manuscrito –la Súmula, nunca infusa, de excepciones morfológicas– dedicado a recoger las excepciones, precisamente, de ese saber enciclopédico.

Si el principio que ordena Trocadero puede recordar al anagogico more de la suma medieval, lo que en él se contiene vale menos por su valor ejemplar que por su potencial de excepción. Es de hecho esa divergencia la que hace tan difícil de situar la obra de Lezama, anacrónica y al mismo tiempo moderna. Si en ocasiones se ha visto en el autor de Muerte de Narciso a un simbolista rezagado, todavía vinculado al modernismo, mientras que en otras ha sido considerado como un típico representante de la pérdida moderna de la función representativa, su obra desborda ampliamente ambos modelos; ajena, en igual medida, a esa segunda vanguardia de la que se le ha querido convertir en precursor.

Si el principio que ordena Trocadero puede recordar al anagogico more de la suma medieval, lo que en él se contiene vale menos por su valor ejemplar que por su potencial de excepción. Es de hecho esa divergencia la que hace tan difícil de situar la obra de Lezama, anacrónica y al mismo tiempo moderna. Si en ocasiones se ha visto en el autor de Muerte de Narciso a un simbolista rezagado, todavía vinculado al modernismo, mientras que en otras ha sido considerado como un típico representante de la pérdida moderna de la función representativa, su obra desborda ampliamente ambos modelos; ajena, en igual medida, a esa segunda vanguardia de la que se le ha querido convertir en precursor.

Retomando elementos de la habitación de Julián del Casal y del atelier de André Breton, Trocadero se aleja del cosmopolitismo modernista por su vastedad e ironía, mientras que su vocación de verticalidad y trascendencia lo separa del ateísmo ucrónico del collage surrealista. A pesar de esa particular fusión de lo natural con lo histórico –de la malacología con la bibliofilia–, la colección de Trocadero tiene muy poco que ver con la de Isla Negra, del mismo modo que las libérrimas enumeraciones lezamianas se alejan de los membra disjecta de la poesía de Neruda. Dichas enumeraciones proceden menos de la letra de la vanguardia que de su espíritu, que Lezama aplicará antes a los objetos del pasado que a las novedades del momento, aunque ocasionalmente pueda recurrir a ellas, subrayando menos su ruidosa actualidad que su aspecto milenario. Las enumeraciones lezamianas son, digámoslo así, una suerte de injerto moderno en un cuerpo escandalosamente anacrónico, o como autoironiza el mismo Lezama, “venas de anacrónico marfil y de novedoso / azafrán (“Recuerdo de lo semejante”, Poesía, 409-410). Fusión que describe perfectamente el espíritu de la mayoría de sus enumeraciones, que cabe entender al mismo tiempo como colecciones lingüísticas y como paisajes verbales.

“El infierno es eso: / los guantes, los epigramas, las espinas milenarias, / los bulbos de un oleaje que se retira, / las dos máquinas que se seguían, / el Orfeo de Pergolesi…” (“Dador”, Poesía, 266). Enumeración con la que Lezama pretende abrazar una rara colección de hechos, tan excepcional como difícilmente ordenable, desencadenada por un episodio acaecido al propio poeta. Tras una breve visita a la imprenta Úcar –donde en esos instantes se imprime Lo cubano en la poesía–, la lluvia parece sorprender a un grupo de origenistas, que corre a refugiarse al café más próximo. Nada más entrar les recibe el boggie de una gramola, muy pronto contrapunteado por un atípico danzón que ejecutan dos acordenistas. Un niño, que vende lotería, va y viene por entre las mesas de la clientela habitual y la que comparten los origenistas. En ese instante, y en torno a Lezama, parece abrirse un hechizo epifánico, donde se dibujan dos extraños círculos: uno infernal, el de la clientela habitual; otro paradisíaco, el de los tres origenistas; entre ambos, un niño y un perro parecen oficiar como arquetipos mediadores. “El infierno es eso: las dos máquinas que se seguían […] / los fragmentos del pescado […] / el espárrago / de la comedia del arte” (“Dador,” Poesía, 266).

“El infierno es eso: / los guantes, los epigramas, las espinas milenarias, / los bulbos de un oleaje que se retira, / las dos máquinas que se seguían, / el Orfeo de Pergolesi…” (“Dador”, Poesía, 266). Enumeración con la que Lezama pretende abrazar una rara colección de hechos, tan excepcional como difícilmente ordenable, desencadenada por un episodio acaecido al propio poeta. Tras una breve visita a la imprenta Úcar –donde en esos instantes se imprime Lo cubano en la poesía–, la lluvia parece sorprender a un grupo de origenistas, que corre a refugiarse al café más próximo. Nada más entrar les recibe el boggie de una gramola, muy pronto contrapunteado por un atípico danzón que ejecutan dos acordenistas. Un niño, que vende lotería, va y viene por entre las mesas de la clientela habitual y la que comparten los origenistas. En ese instante, y en torno a Lezama, parece abrirse un hechizo epifánico, donde se dibujan dos extraños círculos: uno infernal, el de la clientela habitual; otro paradisíaco, el de los tres origenistas; entre ambos, un niño y un perro parecen oficiar como arquetipos mediadores. “El infierno es eso: las dos máquinas que se seguían […] / los fragmentos del pescado […] / el espárrago / de la comedia del arte” (“Dador,” Poesía, 266).

Enumeraciones, en definitiva, menos vinculables a las series caóticas puestas de moda por la vanguardia que a una vieja concepción del poeta como poliphile o amateur de toute chose. Imaginemos una improbable lectura camarguiana de un deturpado pasaje de La Fontaine(1), y quizá entonces comencemos a intuir la anacrónica modernidad de la rhopograhia lezamiana:

Al llegar a mis cuarenta años, me di cuenta de que mis lecturas, mis estudios, mis meditaciones, mis experiencias me comunicaban un logos, un sentido que se iba hacia alguna parte y entonces había sido un poco lo que La Fontaine considera lo que debe ser la cultura del poeta: exactamente, l’amateur de toute chose. A La Fontaine le gustaba llamarse poliphile, porque el creía que el poeta debía ser de mucha curiosidad. Y así fue. Lo mismo leía un libro sobre jardinería, un libro sobre cocina medioeval, que un libro sobre las relaciones bancarias de la Casa de Aragón. En fin, las más disímiles lecturas. Y observé, al llegar a mi posible madurez […], que todo tenía un sentido (Imagen, 9).

Un sentido que ya puede rastrearse, sin embargo, prácticamente desde Muerte de Narciso. Resolver la dispersión del yo y de las formas en una unidad abierta y al mismo tiempo fluida, qué duda cabe, es uno de los grandes logros de ese primer gran poema de Lezama. A diferencia de lo que ocurrirá en los años cincuenta, el campo elegido para resolver ese problema no será entonces ni el de la cultura, propiamente, ni el de la historia, sino antes el del cuerpo, origen, como es sabido, de ambos. La primera vez que Lezama se interrogue así por el modo en qué el poema es capaz de configurar en una unidad una pluralidad de formas lo hará no a través de categorías históricas, sino corporales, en igual medida biológicas y estéticas –de ahí que las principales fuentes de Muerte de Narciso sean Góngora y Valéry, pero también, y en grado sumo, Goethe, especialmente a través de sus consideraciones acerca de la morfología de lo orgánico. Recordemos que la morfología goetheana nace de una pregunta no muy distinta, en esencia, a la que asaltó a Lezama allá por la cuarentena. “En la Naturaleza viva [y cultural, añadiría Lezama] no ocurre nada que no esté en relación con el todo”, escribe Goethe, “y la cuestión es: ¿cómo podemos encontrar la relación entre esos fenómenos, esos acontecimientos?” (Goethe y la ciencia, 103). Una pregunta que vuelve a unir al historiador con el coleccionista, al morfólogo con el poeta.

gran poema de Lezama. A diferencia de lo que ocurrirá en los años cincuenta, el campo elegido para resolver ese problema no será entonces ni el de la cultura, propiamente, ni el de la historia, sino antes el del cuerpo, origen, como es sabido, de ambos. La primera vez que Lezama se interrogue así por el modo en qué el poema es capaz de configurar en una unidad una pluralidad de formas lo hará no a través de categorías históricas, sino corporales, en igual medida biológicas y estéticas –de ahí que las principales fuentes de Muerte de Narciso sean Góngora y Valéry, pero también, y en grado sumo, Goethe, especialmente a través de sus consideraciones acerca de la morfología de lo orgánico. Recordemos que la morfología goetheana nace de una pregunta no muy distinta, en esencia, a la que asaltó a Lezama allá por la cuarentena. “En la Naturaleza viva [y cultural, añadiría Lezama] no ocurre nada que no esté en relación con el todo”, escribe Goethe, “y la cuestión es: ¿cómo podemos encontrar la relación entre esos fenómenos, esos acontecimientos?” (Goethe y la ciencia, 103). Una pregunta que vuelve a unir al historiador con el coleccionista, al morfólogo con el poeta.

Para volver a las paredes de Trocadero, los objetos que las abarrotan no traducen ni un afán de evasión ni un telurismo, como tampoco apuntan a una liberación del inconsciente; no son ni aristócraticos ni salvajes, ni piadosos ni provocadores. Podría decirse que valen menos por sí mismos que por el potencial de relación que atesoran; su interés procede, fundamentalemente, de su inagotable capacidad para reconstruir un nuevo tejido simbólico:

Por la tarde había bajado por la calle de Obispo, y como hacía pocos días que había cobrado su pequeño sueldo, se fijaba en las vidrieras para comprar alguna figura de artesanía. Casi siempre la adquisición del objeto se debía a que ya frente a la vitrina, cuando comenzaban a distinguirse algunos pespuntes coloreados, en el momento en que su mirada lo distinguía y lo aislaba del resto de los objetos, lo adelantaba como una pieza de ajedrez que penetra en un mundo que logra en un instante recomponer todos sus cristales. Sabía que esa pieza que se adelantaba era un punto que lograba una infinita corriente de analogía […].

De la vitrina su mirada logró aislar dos estatuillas de bronce. Ese aislamiento, ese rencor con el que tropieza la mirada, esa brusquedad de lo que se contrae para pegar, le daban la impresión de alguien que con ceño amenazador toca nuestra puerta o si nos detuviesen por el hambre cuando marchamos apresurados. Pero era innegable que las figuras agrupadas en la vitrina no querían o no podían organizarse en ciudad, retablo o potestades jerarquizadas. Estaban en secreto como impulsadas por un viento de emigración, esperaban tal vez una voz que le dijese al buey, a la bailarina y al guerrero, o a la madera, el jade o el cuarzo, la señal de la partida […].

Los días que lograba esos agrupamientos, donde una corriente de fuerza lograba detenerse en el centro de una composición, Cemí se sentía alegre sin jactancias… (Paradiso, 474-475).

Pero si el coleccionista persigue siempre una totalidad, la propia esencia de su tarea lo conduce, inevitablemente, a la experiencia de lo abierto, de lo inacabado, de lo fragmentario. Recordemos, por su parte, el carácter criollo de cierto coleccionismo que parece responder, precisamente, a ese espacio no totalmente terminado de la ciudad americana. “La ciudad”, como recuerda Carpentier, “de lo inacabado, de lo cojo, de lo asimétrico, de lo abandonado”. Circunstancia que ha hecho de ella, tradicionalmente, “una ciudad atendida por coleccionistas” (El amor a la ciudad, 65, 68). Una suerte de laberinto derretido donde más que el deterioro parece reinar un continuo re-terioro: un cíclico deshacimiento y renacimiento de las formas. A diferencia de las ciudades europeas, para las que el paso de los siglos constituye una suerte de promoción, “pour les américaines”, sostiene Lévi-Strauss, “celui des années est une déchéance” (Tristes tropiques, 105). Pues la colisión entre el pasado y el presente se produce en ellas de un modo radicalmente distinto.

II. UT PICTURA, POESIS…

“Las situaciones históricas eran para Licario”, recuerda el narrador de Paradiso, “una concurrencia fijada en la temporalidad, pero que seguían en sus nuevas posibles combinatorias, su ofrecimiento de perenne surgimiento en el tiempo” (Paradiso, 579). Al igual que para el historiador, que trata de establecer relaciones entre muy distintos hechos, el objeto en sí presenta para el coleccionista un valor ciertamente menos crucial que la red de relaciones que él mismo genera. Para superar la irracionalidad de la mera presencia del objeto –como recuerda Walter Benjamin– el coleccionista necesita integrarlo en un nuevo sistema histórico creado especialmente: la colección (Passagen-Werk, I, 1230). Al ordenar en dicho sistema los diferentes objetos, el coleccionista acomete una doble operación: rescata al objeto de su instante histórico ordenándolo en el presente, al mismo tiempo que lo redime parcialmente de su pasado, al que sólo puede llegar, sin embargo, a través de su lejanía, es decir, de la distancia que lo separa de él, patrimonio exclusivo del presente. Es en ese sentido en el que el cuerpo de Narciso, el poema o la propia América se tornan en la escritura lezamiana en una suerte de re-colección: una suma de fragmentos que el poeta redime de su pasado, modelándolos en virtud de un vínculo analógico que no les pertenece, puesto que sólo puede proceder del instante –del súbito, del destello, del Aufblitzen– de la escritura. Desde esa doble anacronía, ontológica e histórica, Lezama hará de la colección un emblema de su percepción del mundo, tanto a escala universal –a través de su Sistema poético– como particular, tal y como puede verse, por ejemplo, en la serie de dibujos que realizara en la década de los cincuenta.

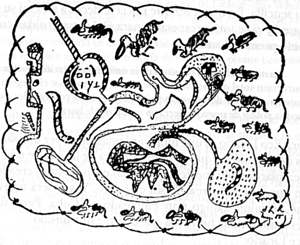

Poca o ninguna atención han recibido hasta el momento esos dibujos.(2) Si la mayoría de ellos oscilan entre la figuración y el esquematismo, todos parecen coincidir en la proliferación como principio fundamental de composición: círculos, espirales, trapecios; circuitos, arborescencias, animales fantásticos… proliferan por todas partes, devorando el blanco del papel de un modo similar a cómo los objetos devoran los rincones de Trocadero. Uno de esos dibujos –fechado en marzo de 1955– presenta una estructura que en cierta medida parece aludir al contenido metapoético de no pocos textos de Lezama: una suerte de esquema, a medio camino de un diagrama cosmogónico y un sistema linfático. Un circuito de vasos comunicantes a través del cual resultan conectados distintos órganos o cavidades, donde se muestran las distintas etapas de la gestación de lo que bien podría ser una semilla o germen. Alrededor de esa estructura, un extraño animal –mezcla de insecto y mamífero– se repite una y otra vez, subrayando la sinuosidad laberíntica de la serie de conductos que domina la composición; rodeando dicha estructura, puede observarse, en último término, un curioso marco cuyos bordes recuerdan

que en cierta medida parece aludir al contenido metapoético de no pocos textos de Lezama: una suerte de esquema, a medio camino de un diagrama cosmogónico y un sistema linfático. Un circuito de vasos comunicantes a través del cual resultan conectados distintos órganos o cavidades, donde se muestran las distintas etapas de la gestación de lo que bien podría ser una semilla o germen. Alrededor de esa estructura, un extraño animal –mezcla de insecto y mamífero– se repite una y otra vez, subrayando la sinuosidad laberíntica de la serie de conductos que domina la composición; rodeando dicha estructura, puede observarse, en último término, un curioso marco cuyos bordes recuerdan  vagamente a los de una nube. Un dibujo, en definitiva, intencionadamente naïf, pero donde parece darse cuenta de un muy determinado funcionamiento –a la vez biológico y alegórico– que reclama la interpretación del espectador casi en la misma medida que la refracta. Como sucede con no pocos poemas de Lezama, todo parece indicar que nos encontramos ante una composición cuya unidad parece antes táctil que óptica, no muy alejada de la generada por el coleccionista.(3)

vagamente a los de una nube. Un dibujo, en definitiva, intencionadamente naïf, pero donde parece darse cuenta de un muy determinado funcionamiento –a la vez biológico y alegórico– que reclama la interpretación del espectador casi en la misma medida que la refracta. Como sucede con no pocos poemas de Lezama, todo parece indicar que nos encontramos ante una composición cuya unidad parece antes táctil que óptica, no muy alejada de la generada por el coleccionista.(3)

Como es sabido, ni la metafísica ni su tradicional visualidad logológica han logrado penetrar enteramente el entramado del arte contemporáneo. No es extraño que pintores como Picasso o Bacon hayan mostrado así su simpatía por un arte como el egipcio, cuya idea de unidad es anterior tanto a la totalidad ontológica como a la perspectiva lineal. Atraído desde muy pronto por ese vínculo entre la pintura moderna y el arte egipcio, Lezama no dejó de desaprovechar cada una de las ocasiones en que conversaba o escribía sobre pintura para expresar su particular opinión al respecto. Especialmente, en las numerosas conversaciones que sostuvo con pintores amigos como Raúl Milián o René Portocarrero. En una de ellas, con Mariano Rodríguez y Pablo Armando Fernández –y en pleno proceso de escritura de Oppiano Licario–, defendiéndose del elogio de “ingenuidad” con que Cortázar lo había obsequiado en su defensa de Paradiso, Lezama volvió a referirse de nuevo al arte egipcio, en términos no muy distintos a los empleados a la hora de precisar la naturaleza de la imago. En aquella ocasión –y tratando de explicar un críptico juicio del Aduanero Rousseau acerca de la pintura cubista de Picasso(4)–, Lezama volvía a ofrecer una oblicua receta de su propia idea de composición, a medio camino del cubismo picassiano, el arte egipcio y la modernidad anacrónica de  Rousseau. “La técnica llamada completiva de los egipcios” –recuerda así Fronesis, posible alter-ego de Lezama, en su discusión con Champollion, posible imagen de Mariano– “dependía de distintos fragmentos que forman unidad conceptual o

Rousseau. “La técnica llamada completiva de los egipcios” –recuerda así Fronesis, posible alter-ego de Lezama, en su discusión con Champollion, posible imagen de Mariano– “dependía de distintos fragmentos que forman unidad conceptual o de imagen, antes que unidad plástica […], la separación de los fragmentos corporales forma la unidad de imagen” (Oppiano Licario, 167). Pues en el arte egipcio, como en la pintura moderna, son más bien la separación, la discontinuidad y la superposición las que otorgan, paradójicamente, su unidad a la composición, y no la homogeneidad, la linealidad o la simple continuidad de las partes. Y es que la escritura de Lezama es en gran medida refractaria, como casi todo el arte moderno, a la vieja idea de totalidad logológica, del mismo modo que el concepto moderno de historia lo es a la Geschichte hegeliana.(5)

de imagen, antes que unidad plástica […], la separación de los fragmentos corporales forma la unidad de imagen” (Oppiano Licario, 167). Pues en el arte egipcio, como en la pintura moderna, son más bien la separación, la discontinuidad y la superposición las que otorgan, paradójicamente, su unidad a la composición, y no la homogeneidad, la linealidad o la simple continuidad de las partes. Y es que la escritura de Lezama es en gran medida refractaria, como casi todo el arte moderno, a la vieja idea de totalidad logológica, del mismo modo que el concepto moderno de historia lo es a la Geschichte hegeliana.(5)

No en vano la dialéctica que Lezama establece entre la metáfora y la imagen está destinada a superar los límites ontológicos de la analogía aristotélica. Dicha dialéctica imprime así a la presencialidad y constancia características de la metafóra aristotélica una procesualidad continuamente interrumpida –más cerca del arte egipcio o de la pintura china que de cualquier estética neoclásica. La metáfora deja de ser concebida así en los términos de una relación atributiva puntual, para pasar a ser entendida como una  sucesión de interminables cambios formales, que la imagen, más tarde, habrá de unificar zurciendo el discontinuo espacio metafórico (La métaphore vive, 234). Todo ello, según Lezama, a través de un curioso movimiento dialógico entre una modulación invisible y una modelación palpable, una modelación intangible y una modulación casi visible (Paradiso, 474). Una sucesión, o más exactamente, una conjugación, podría decirse, de invisibilidades táctiles y de intangibilidades casi visibles.

sucesión de interminables cambios formales, que la imagen, más tarde, habrá de unificar zurciendo el discontinuo espacio metafórico (La métaphore vive, 234). Todo ello, según Lezama, a través de un curioso movimiento dialógico entre una modulación invisible y una modelación palpable, una modelación intangible y una modulación casi visible (Paradiso, 474). Una sucesión, o más exactamente, una conjugación, podría decirse, de invisibilidades táctiles y de intangibilidades casi visibles.

La imago lezamiana debe concebirse, por ello, no sólo en un sentido visual, sino al mismo tiempo táctil. En un estudio clásico sobre la imagen del cuerpo, Paul Schilder escribe: “En el esquema corporal, los datos kinestésico-táctiles y los datos ópticos no pueden separarse más que por métodos artificiales […]. La percepción es sinéstesica, al igual que el cuerpo: en tanto que objeto, éste se presenta a todos los sentidos” (L’image du corps, 61). En un largo ensayo, a su vez, sobre la pintura de René Portocarrero –recordando los escritos teóricos de Klee y la morfología de Goethe–, Lezama apunta a la que a su juicio es la gran rémora del paradigma estético de Occidente. Curiosamente, en esa crítica tanto al arte retiniano como al logos optikos de la metafísica Lezama recurre, al igual que Tàpies, a la imagen del muro, cuyas potencialidades él mismo habría descubierto muy pronto:

Pero para que el pintor obedezca la totalidad de su fuerza formante, había ya que romper con el logos optikos de los griegos […]. Si dependiese del ojo griego la visión del pintor contemporáneo al llegar a circulizarse la visión del hecho formal, se refractaría en innumerables ruedecillas. Pero sabemos que al llegar la visión del pintor al muro, no comienza el réquiem de su trabajo, por el contrario, su visión nace ya armonizada con la pululación de la otra ciudad que comienza a saltarse la empalizada del logos optikos […]. Situada la imagen del otro lado, el objeto por el análogo del doble, gana la unidad de los dos órdenes, es forma formante y es imagen dentro de un círculo que vuela (La cantidad hechizada, 388).

Una experiencia ésta que se le brindará a Lezama antes que heurística existencialmente, casi nada más abandonar la infancia, y que coincidirá con el descubrimiento de la escritura –como el joven Lezama no dejará de anotar en uno de sus cuadernos, esbozando un argumento que poco tiempo después convertiría en uno de sus primeros cuentos y con el que muchos años más tarde abriría el segundo capítulo de Paradiso.

III. DE LO ÓPTICO A LO HÁPTICO. ELOGIO DE LA MANO

Va trazando signos en la pared. Había salido de su casa, después del trabajo. De pronto un hombre frente a él que lo increpa: Usted es el que todos los días pone signos ofensivos para nuestra raza, nuestra pobreza. El muchacho se queda perplejo, entonces el hombre lo coge por la mano y lo lleva al centro del solar, una casa antigua preparada para alquilar habitaciones. Todos los que allí estaban se vuelven hacia el muchacho. El hombre que lo llevaba exclama: ya lo tenemos aquí, por fin ya sabemos quién es el que todos los días escribe aquí. Algunos de los que allí viven le quieren pegar; pero empieza el hombre a defenderlo, y rebajando su indignación le da un empujón al muchacho, que sale corriendo. Al paso de un tiempo son amigos, ya han olvidado todo aquello. Y el más joven, a pesar del acercamiento amistoso, nota siempre un fondo de reservas, hasta que un día le cuenta al de más edad lo que ocurrió un día, sin saber que el [que] estaba en frente era el otro actor. El mayor siente entonces cómo aquel rencor se va borrando, y quedan limpios los dos (La Habana, 21).

Argumento al que Lezama habría recurrido para escribir uno de sus primeros cuentos –“Emmanuel Fray”–, esencial para entender el componente pictórico de su poética. Y argumento al que habría de volver, casi treinta años más tarde, cuando decidiera recrear el episodio en el que José Cemí descubre, al salir de la escuela, el turbador poder de la escritura (Paradiso, 29-30). No sobre el papel, vale la pena señalarlo, sino sobre la rugosidad y consistencia del ladrillo; no a través de la palabra, sino del mero signo, del dibujo, de la forma de la letra antes que de su significado arbitrario. “Símbolos flotantes que la mano había gozado en no terminar, faunas inverosímiles […] símbolos donde intentaban unirse las más heterógeneas enemistades” (La Habana, 26-27). Signos que una vez ejecutados transforman la superficie de escritura: sucesivamente, en una plaza, un patio, una puerta de entrada, en definitiva, a un espacio todavía inédito.

sino del mero signo, del dibujo, de la forma de la letra antes que de su significado arbitrario. “Símbolos flotantes que la mano había gozado en no terminar, faunas inverosímiles […] símbolos donde intentaban unirse las más heterógeneas enemistades” (La Habana, 26-27). Signos que una vez ejecutados transforman la superficie de escritura: sucesivamente, en una plaza, un patio, una puerta de entrada, en definitiva, a un espacio todavía inédito.

Pues la mano prefigura y transforma su entorno casi en la misma medida que lo hace la imagen. Como bellamente escribe, en un ensayo ya clásico, Henri Focillon: “el artista consigue prolongar la curiosidad de la infancia más allá de los límites de dicha edad. Toca, palpa, suputa el peso, mide el espacio, modela la fluidez del aire para prefigurar en ella la forma, acaricia la corteza de las cosas, y es con el lenguaje del tacto con el que al final logra componer el de la vista” (“Eloge de la main”, 112). Tanto la imagen como la mano abren así en cierta forma lo visto, permitiendo la entrada a un nuevo espacio apenas tan sólo intuido. No hay imagen sin el gesto de una apertura, ya que ella, en el don que hace de sí –apareciendo– no hace otra cosa que facilitar una suerte de entrada a aquello que la vista, hasta entonces, abiertamente ocultaba.

Pero no sólo es el muro el que inesperadamente se abre, el mismo protagonista de ese episodio (presumiblemente el propio Lezama), recordémoslo, lucha desesperadamente por romper el círculo de acusaciones que lo ciñe: “El hombre que lo apretaba en un punto de la muñeca, lo iba a destruir convirtiéndolo en un punto, o de pronto el punto se iba a abrir” (La Habana, 28; énfasis nuestro). Y es que ambos movimientos –el de cierre y el de apertura– son fenomenológicamente inseparables, como el joven Lezama debía saber seguramente ya por aquel entonces. Pues durante su infancia, al disponerse a dormir, había podido experimentar en repetidas ocasiones ese mismo movimiento, a través de la inquietante presencia de la noche que –de pronto, por mor de la oscuridad– parecía tomar la apariencia de una inquietante mano. “La noche se ha reducido a un punto […]. La reducción –que compruebo– es una mano […] La noche era para mí el territorio donde se podía reconocer la mano” (“Confluencias”, La cantidad hechizada, 438; énfasis nuestro). El muro y la noche se transforman así desde muy pronto para Lezama, a través de una suerte de hermenéutica táctil, en sendos espacios de apertura a lo desconocido –que el poeta no tardará en proyectar hacia el espacio de la escritura. “No sólo esperaba la otra mano, sino también la otra palabra” (“Confluencias”, La cantidad hechizada, 439).

Al mismo tiempo que un arquetipo antropológico, la mano es también –como dejan entrever las distintas narraciones que de ese mismo episodio hizo Lezama– un símbolo de iniciación social. “La cultura de un pueblo”, escribe Giuseppe Penone, “es una piel” (Respirer l’ombre, 91). Pues la piel es la última y la primera frontera, el límite entre nosotros y lo/s otro/s. El espacio que da cuenta de ese romance fronterizo se llama arte. Comprender cómo otra piel recibe el impacto de la realidad y a su vez la moldea es, por su parte, el umbral antropológico de la crítica. Leer un texto es leer las señales que cientos, miles de cuerpos han ido depositando sobre ese texto hasta hacerlo posible. Entrar en un plaza, en una casa, en un libro es una invitación a comprender la sociedad, la cultura y los individuos que los han hecho aparecer tal como son; una invitación a descifrar la naturaleza de ese vínculo que cada sociedad, cada cultura, cada individuo establece entre su cuerpo y el mundo.

Tal vez por ello la primera imagen que abre Paradiso sea la de una mano, que sucesivamente descorre los tules del mosquitero, abre la portañuela del ropón y levanta la camiseta que ciñe el pecho empapado del joven José Cemí. Una mano que hurga, palpa, aprieta el cuerpo jadeante de Cemí, sin saber muy bien cómo acertar a liberar el aire que impide su natural respiración. No es extraño que la reducción de la respiración a un punto que se contrae y se dilata, a su vez, marque para siempre el discurrir del pensamiento de Lezama. “Acostumbrado el barro a las caricias se entreabre, / el cuerpo de la jarra se contrae para crecer” (“Aguja de diversos”, Poesía, 369).

Su asma, sin embargo, a diferencia del de Proust, no se manifiesta a través de un movimiento dialéctico de pliegue y despligue, sino antes de sístole y diástole. El barroquismo de uno y otro, aun tocándose tangencialmente, diverge en lugar de converger. Frente a la taza de porcelana y la magdalena, que desatan uno tras otro los sucesivos recuerdos de Marcel, Cemí se convierte él mismo en una suerte de jarra, que tres artesanos –Baldovina, Truni y Zoar– manipulan casi en los mismos términos en que lo haría un alfarero, probando a través del tacto y el calor su resistencia. El barroco de Lezama nace así, como el de buena parte de América, no de un exceso desplegable, sino antes de una pobreza que dilata (La expresión americana, 81, 119). El pobre sobreabundante –Fray Servando Teresa de Mier, Simón Rodríguez, José Martí–será, por ello, el protagonista central del barroco lezamiano.

Su asma, sin embargo, a diferencia del de Proust, no se manifiesta a través de un movimiento dialéctico de pliegue y despligue, sino antes de sístole y diástole. El barroquismo de uno y otro, aun tocándose tangencialmente, diverge en lugar de converger. Frente a la taza de porcelana y la magdalena, que desatan uno tras otro los sucesivos recuerdos de Marcel, Cemí se convierte él mismo en una suerte de jarra, que tres artesanos –Baldovina, Truni y Zoar– manipulan casi en los mismos términos en que lo haría un alfarero, probando a través del tacto y el calor su resistencia. El barroco de Lezama nace así, como el de buena parte de América, no de un exceso desplegable, sino antes de una pobreza que dilata (La expresión americana, 81, 119). El pobre sobreabundante –Fray Servando Teresa de Mier, Simón Rodríguez, José Martí–será, por ello, el protagonista central del barroco lezamiano.

Si el asma lo aleja definitivamente de Proust, su concepción de la ausencia lo separa irremediablemente de Mallarmé. Una ausencia que Lezama experimentará de nuevo a través de la mano, en este caso la de su padre. Cuando el joven Lezama se enfrente así a una de sus primeras situaciones de peligro, durante la manifestación estudiantil del 22 de marzo de 1925 –apostado detrás de una de las columnas de la cigarrería Bock– por primera vez experimentará la paradójica gravitación de lo inexistente, encarnada justamente en la figura de su padre, muerto seis años antes en Fort Barrancas. Sensación que años más tarde Lezama recrearía en Paradiso, superponiendo a aquella manifestación del 25 la huelga que cinco años después tendría lugar en las mismas calles de La Habana, y en la que de nuevo él mismo participaría, si bien ya no tan sólo como simple testigo. “[Cemí] intuía que se iba adentrando en un túnel, una situación en extremo peligrosa, donde por primera vez sentiría la ausencia de la mano de su padre” (Paradiso, 303).

Si Mallarmé pudo hacer así de la ausencia un génesis al revés, Lezama la llevó a convertirse, desde ese instante, en una presencia tangible, casi devoradora. “La ausencia de lo real producía una presencia de lo irreal ofuscadora” (Oppiano Licario, 141). Una sensación que el poeta experimentaría en numerosas ocasiones, tanto en la postración de sus últimos años como en su participación en la huelga de septiembre de 1930. Cuando Cemí se vea envuelto así en dicha jornada, casi inmediatamente después de sentir la ausencia de la mano de su padre, otra mano, en este caso la de su amigo Ricardo Fronesis, surgirá de pronto en su lugar –en medio del caos y la confusión– rescatándolo fraternalmente del peligro. “Entonces sintió que una mano cogía la suya, lo tironeó hasta la próxima columna, así fueron saltando de resguardo en columna, cada vez que se hacía una calma en las detonaciones” (Paradiso, 304).

IV. ARTESANÍA Y MÍMESIS

Puntos que de pronto se abren, contracciones que dilatan, vacíos que se tornan presencias, movimientos todos que describen, de una manera u otra, instantes del proceso creativo en el momento de su transcurso. Si Mallarmé vio en la ausencia su particular Beatrice, Lezama encontró la suya en una muy particular concepción del movimiento, de evidentes resonancias artesanales: la permanencia de un cuerpo que sin cesar se hace y se deshace; lo que un estudioso del barroco como Wölfflin ha denominado impresión de transformación constante (Rennaisance et Baroque, 51), y que un matemático como René Thom ha tratado de explicar en términos de morfogénesis (Stabilité, 43). No es extraño, por ello, que Lezama haya defendido en reiteradas ocasiones la esencial importancia que la artesanía ha jugado en el desarrollo de las artes.(6) Nunca desde un punto exclusivamente histórico, sino más bien a partir de una pre-comprehensión fenomenológica de la labor del artesano. Pues la relación entre la porosidad de la mano y la resistencia de la materia, entre la potencia cognoscente y la realidad desconocida representa otro de los modelos epistemológicos fundamentales para el poeta cubano. Lo que él mismo ha llamado, en más de una ocasión, ceguera palpatoria, es decir, el reconocimiento táctil de lo desconocido en el instante de su aparición. “La superficie de la materia / se descifra en la palma de la mano” (“Aguja de diversos” Poesía, 359).

como Wölfflin ha denominado impresión de transformación constante (Rennaisance et Baroque, 51), y que un matemático como René Thom ha tratado de explicar en términos de morfogénesis (Stabilité, 43). No es extraño, por ello, que Lezama haya defendido en reiteradas ocasiones la esencial importancia que la artesanía ha jugado en el desarrollo de las artes.(6) Nunca desde un punto exclusivamente histórico, sino más bien a partir de una pre-comprehensión fenomenológica de la labor del artesano. Pues la relación entre la porosidad de la mano y la resistencia de la materia, entre la potencia cognoscente y la realidad desconocida representa otro de los modelos epistemológicos fundamentales para el poeta cubano. Lo que él mismo ha llamado, en más de una ocasión, ceguera palpatoria, es decir, el reconocimiento táctil de lo desconocido en el instante de su aparición. “La superficie de la materia / se descifra en la palma de la mano” (“Aguja de diversos” Poesía, 359).

Pero la artesanía –en la larga cadena de gestos que conforma la sabiduría de nuestros sentidos, almacenada a su vez en la memoria de aquellas técnicas corporales de las que hablaba Marcel Mauss (Sociologie et anthropologie, 365-386)– apunta también a ese moderno encuentro de la repetición y el instante, o como prefiere Lezama, de “la multiplicación en un término único” (La posibilidad infinita, 54). Nuevo ejemplo de la dialéctica entre lo uno y lo múltiple, entre el sentido historicista y la visión histórica, entre la imagen, en definitiva, y la metáfora. Dialéctica surgida en su primer movimiento, no lo olvidemos, del enfrentamiento con el poema. Pues el material con el que éste opera –entendido al modo sanjuanista como aquello que no se conoce– “lo otro”, precisamente, “está entre el número y la unidad” (“Recuerdo de lo semejante”, Poesía, 409).

A diferencia de Benjamin, sin embargo, interesado por el impacto de la multiplicación en serie sobre el componente aurático de la obra de arte, Lezama dirigirá su reflexión –no sobre la técnica, sino sobre la artesanía– antes hacia el campo de lo creatriz que de lo reproducido. No hay en Lezama por ello, como en Benjamin, una intuición teórica en igual medida  materialista y metafísica –la del aura–, sino una intuición erótica, poéticamente teorizada –la del eros de la lejanía.(7) Por motivos muy diferentes, pero no del todo extraños, Lezama y Benjamin desarrollaron una muy particular teoría de lamímesis(“Die Lehre vom Ähnlichen”; “Recuerdo de lo semejante”), base de sus respectivas concepciones de la historia. Teorías surgidas, en ambos casos, de un fondo pseudo-científico y al mismo tiempo hermético: el de la grafología astral, en el caso de Benjamin, el de la metafísica sexual, en el de Lezama. Ambas teorías coinciden así en ver en la aparición de lo semejante el resultado de un recuerdo que aflora de forma súbita (im Augenblick) a través de una imagen dialéctica y centelleante. “La percepción de lo semejante está siempre ligada”, escribe Benjamin, “al reconocimiento de un destello (ein Aufblitzen). Se esfuma para ser quizá luego recuperada, pero no se deja fijar como sucede con otras percepciones” (“Die Lehre vom Ähnlichen”, Gesammelte Schriften, II, i, 208).

materialista y metafísica –la del aura–, sino una intuición erótica, poéticamente teorizada –la del eros de la lejanía.(7) Por motivos muy diferentes, pero no del todo extraños, Lezama y Benjamin desarrollaron una muy particular teoría de lamímesis(“Die Lehre vom Ähnlichen”; “Recuerdo de lo semejante”), base de sus respectivas concepciones de la historia. Teorías surgidas, en ambos casos, de un fondo pseudo-científico y al mismo tiempo hermético: el de la grafología astral, en el caso de Benjamin, el de la metafísica sexual, en el de Lezama. Ambas teorías coinciden así en ver en la aparición de lo semejante el resultado de un recuerdo que aflora de forma súbita (im Augenblick) a través de una imagen dialéctica y centelleante. “La percepción de lo semejante está siempre ligada”, escribe Benjamin, “al reconocimiento de un destello (ein Aufblitzen). Se esfuma para ser quizá luego recuperada, pero no se deja fijar como sucede con otras percepciones” (“Die Lehre vom Ähnlichen”, Gesammelte Schriften, II, i, 208).

Si Lezama, por su parte, vincula desde muy pronto el movimiento dialéctico entre la metáfora y la imagen a la noción de semejanza,entendida como vivencia oblicua antes que como equivalencia ontológica (“Las imágenes posibles I”, Analecta del reloj, 158), su aprehensión súbita y fulgurante tardará algo más en aparecer, al menos nocionalmente. Así, si en un principio la serie metafórica resulta sólo reconocible “por la bujía momentánea de la imagen” (“Las imágenes posibles I”, Analecta del reloj, 157), más tarde esa momentaneidad pasará a convertirse en el núcleo temporal del súbito, entendido como la aprehensión repentina de una semejanza no condicionada, es decir, ni causal ni por ello ontológica, capaz de operar sin embargo sobre la misma causalidad. “Lo incondicionado actuando sobre la causalidad, se muestra a través del súbito, por el que en una fulguración todos los torreones son puestos al descubierto en un instante de luz” (“Preludio a las eras imaginarias”, La cantidad hechizada, 27; énfasis nuestro).

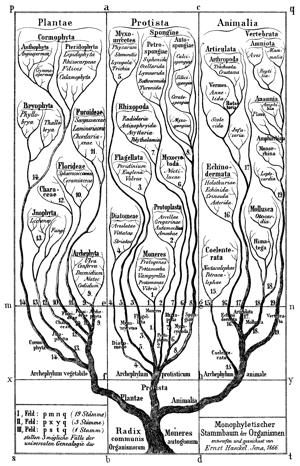

Como el mismo Benjamin (Passagen-Werk; “Über den Begriff der Geschichte”), Lezama derivará de su teoría de lo semejantetoda una concepción de la cultura (“Mitos y cansancio clásico”) y la historia (“La imagen histórica”). A diferencia, sin embargo, de la mimetología benjaminiana, la de Lezama no descansará en el re-conocimiento (Wieder-erkennung) de lo re-producible, re-presentable o re-petible (wieder-holbar) dentro de la imagen dialéctica. Bien al contrario, su concepción de la mímesis se presenta justamente como una posible salida a la re-producción, en especial a la biológica sexuada, origen de todo posterior modelo de reproducción, ya filosófico, ya teológico, ya tecnológico. Tal vez porque su concepción de la reminiscencia –base de su mimetología, como sucede en Benjamin– se aleja sin embargo de aquellos componentes esencialmente modernos de la teoría de la memoria benjaminiana: lo reprimido y lo involuntario. La reminiscencia, en el caso de Lezama, sin dejar de preparar su sorpresa, es antes hiperbólica que involuntaria, pero sobre todo –lejos de Freud y el surrealismo– en ningún caso procede del despertar (Erwachen) de lo reprimido o lo inconsciente, sino de la raíz misma de la especie (“Mitos y cansancio clásico”, La expresión americana, 60). Una memoria, pues, genética, como la de la biología bíblica o lamarckiana, instructiva antes que darwinista.

No es extraño por ello que frente a lo psicológico y lo involuntario del sueño particular, Lezama prefiriera “al sueño individual, aventura que no podemos provocar, el sueño de muchos, las cosmogonías” (“X y XX”, Analecta del reloj, 137). Salto que, a su modo, el mismo Benjamin ya acometió al desplazar la técnica proustiana del “despertar” (réveil) y la “obscuridad del instante vivido” de Bloch (Dunkel des gelebten Augenblicks) hacia el discurrir colectivo de la historia (Passagen-Werk, I, 490-491). Un salto que también es posible reconocer en cualquier caso en Lezama. Si Benjamin abandonó, sin embargo, relativamente pronto el mito como espacio privilegiado de especulación –para derivarlo hacia la historia–, Lezama siempre se mantuvo entreambos, cifrando en la extratemporalidad de aquél –órfico, católico o cubano– el núcleo de su pensamiento poético e histórico. Lo que explica que lejos de cualquier interés por la era técnica de la reproductibilidad –aún leída desde el concepto anacrónico de aura–, Lezama se inclinara más bien hacia el estudio de una supuesta era imaginaria supra-reproductiva, que él mismo bautizó como “era filogeneratriz” –dedicada al “estudio de todas las antiguas formas de reproducción”(“A partir de la poesía”, La cantidad hechizada, 47). Frente a la semejanza ancestrológica y extra-sensorial de Benjamin, Lezama siempre concibió la mímesis desde la perspectiva de una sexualidad de lo semejante primigenio, esto es, anterior a la mezcla de los principios femenino y masculino (“Recuerdo de lo semejante”, Poesía, 407, 411). De ahí que, como sugiere Foción en Paradiso –en el famoso diálogo sobre la Venus Urania–, “todo lo que hoy nos parece desvío sexual, surge en una reminiscencia”, anterior o posterior a la diferenciación sexual (Paradiso, 335).

V. EN RAZÓN DEL HERMETISMO

En realidad, el nombre de era “filogeneratriz” no hace del todo justicia al quimérico intento lezamiano, destinado no sólo a estudiar viejas formas reproductivas, sino a encontrar en la historia de la cultura formas de generación “por encima del concepto de especie, del inquebrantable causalismo de la reproducción actual” (“Las eras imaginarias. Los egipcios”, La cantidad hechizada, p. 94). Pues el phylum, al menos biológicamente hablando, se sitúa justamente entre el reino y la clase, antes por tanto de la especie. A pesar de que la filogénesis reconoce la posibilidad teórica de que por encima del nivel de especie organismos de dos clados –es decir, de dos ramas del árbol filogenético– puedan cruzarse entre sí, el hecho de que ese cruce no deje descendencia fértil hace que sus bagajes genéticos no lleguen nunca realmente a mezclarse (Le jeu des possibles, 21-24). Sólo la manipulación genética operada recientemente por el hombre en determinados tipos de plantas ha podido dar lugar a nuevas especies. Hecho, no obstante, ya anticipado en la tropología del mismo logos y en su primigenio entramado mitológico, y al que, de un modo u otro, siempre apeló Lezama, desde sus primeros textos ("Sueño, sexo y cloaca;" Archivo, 33-34.) hasta sus últimos poemas.

En realidad, el nombre de era “filogeneratriz” no hace del todo justicia al quimérico intento lezamiano, destinado no sólo a estudiar viejas formas reproductivas, sino a encontrar en la historia de la cultura formas de generación “por encima del concepto de especie, del inquebrantable causalismo de la reproducción actual” (“Las eras imaginarias. Los egipcios”, La cantidad hechizada, p. 94). Pues el phylum, al menos biológicamente hablando, se sitúa justamente entre el reino y la clase, antes por tanto de la especie. A pesar de que la filogénesis reconoce la posibilidad teórica de que por encima del nivel de especie organismos de dos clados –es decir, de dos ramas del árbol filogenético– puedan cruzarse entre sí, el hecho de que ese cruce no deje descendencia fértil hace que sus bagajes genéticos no lleguen nunca realmente a mezclarse (Le jeu des possibles, 21-24). Sólo la manipulación genética operada recientemente por el hombre en determinados tipos de plantas ha podido dar lugar a nuevas especies. Hecho, no obstante, ya anticipado en la tropología del mismo logos y en su primigenio entramado mitológico, y al que, de un modo u otro, siempre apeló Lezama, desde sus primeros textos ("Sueño, sexo y cloaca;" Archivo, 33-34.) hasta sus últimos poemas.

El gato copulando con la marta

no pare un gato

de piel shakesperiana y estrellada,

ni una marta de ojos fosforescentes.

Engendran el gato volante.

(“Universalidad del roce”, Poesía, 509-510).

Sea como fuere, al menos desde un punto de vista natural y filogenético, no parece tener mucho sentido hablar de una generación “más allá del concepto de especie”. Sí lo tiene, en cambio, dentro de la mitología. Así, junto a aquellos mitos que consideran la diferenciación de los sexos como un hecho primario, es posible encontrar otros donde ésta es considerada de un modo secundario, como ocurre en el caso del mito platónico del andrógino. Es en éstos últimos, precisamente, donde resulta posible encontrarse con una idea de generación más allá del concepto de especie, abriendo de ese modo la posibilidad poética y filosófica, como pretendía Lezama, de imaginar nuevos “engendros para una nueva raza” (“Universalidad del roce” Poesía, 509). A pesar de que la diferenciación sexual parece destinada a producir, no obstante, la diversidad biológica más que la “copia de lo semejante”, Lezama siempre encontró en la reproducción sexuada –aun como católico heterodoxo– un serio obstáculo tanto a su concepción del poema como a su provocativa idea de la resurrección.

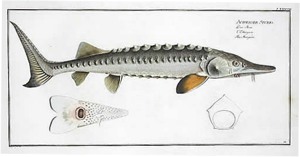

Recordemos que la primera le fue sugerida en parte por la estética teatral de Mallarmé (Diarios, 62), que veía en el demonio poético le Monstre-Qui ne peut Être (“Richard Wagner”, Œuvres complètes, 541). Idea que Lezama ya había de un modo u otro acariciado en sus tempranas lecturas de Descartes y Valéry, y de la que derivaría toda una poética de lo monstruoso. Así, por ejemplo, muy pronto abandonaría la comparación de la marcha del poema con la evolución del lebrel durante una cacería (“Noche insular: jardines invisibles, Poesía, 86), para dar cuenta de ella a través de la progresión acuática de diferentes criaturas cercanas a la androginia, como el esturión o los spintrias de “Dador” –a los que en repetidas ocasiones no duda en calificar de monstruosos.(8) “[¿] No sería qué el monstruo formaría un animal más, una especie distinta” –se preguntaba Lezama allá por 1952, a punto de abordar la escritura de “Dador”– “que apareció también el día quinto [es decir, antes de la creación de la mujer, cuando Adán aún podía ser considerado como primigenio] en que aparecieron el resto de los animales [?]” (La posibilidad infinita, 160-161; “Señales. Alrededor de una antología”, Imagen y posibilidad, 178).

demonio poético le Monstre-Qui ne peut Être (“Richard Wagner”, Œuvres complètes, 541). Idea que Lezama ya había de un modo u otro acariciado en sus tempranas lecturas de Descartes y Valéry, y de la que derivaría toda una poética de lo monstruoso. Así, por ejemplo, muy pronto abandonaría la comparación de la marcha del poema con la evolución del lebrel durante una cacería (“Noche insular: jardines invisibles, Poesía, 86), para dar cuenta de ella a través de la progresión acuática de diferentes criaturas cercanas a la androginia, como el esturión o los spintrias de “Dador” –a los que en repetidas ocasiones no duda en calificar de monstruosos.(8) “[¿] No sería qué el monstruo formaría un animal más, una especie distinta” –se preguntaba Lezama allá por 1952, a punto de abordar la escritura de “Dador”– “que apareció también el día quinto [es decir, antes de la creación de la mujer, cuando Adán aún podía ser considerado como primigenio] en que aparecieron el resto de los animales [?]” (La posibilidad infinita, 160-161; “Señales. Alrededor de una antología”, Imagen y posibilidad, 178).

Es indudable que Lezama siempre se sintió atraído por el mito filosófico del andrógino. Quizá porque, como sugiere Marie Delcourt en ensayo clásico sobre el hermafrodita, “éste traduce una común aspiración a la unidad, un sueño de regeneración y de perennidad, un esfuerzo también por vincular la idea de un Dios que debe ser perfecto y la realidad de un mundo que no lo es” (Hermaphrodite, 97). Peces como el galafate (Melichthys piceus) o el esturión (Acipenser sturio) o personajes mitológicos como Tiresias –en tanto que hermafroditas secuenciales– pueblan herméticamente la obra de Lezama, no tanto como simples curiosidades, sino como imágenes de esa poética de lo monstruoso, al mismo tiempo que de lo sagrado, bajo la que, tradicionalmente, se han leído el mito del andrógino y la propia bisexualidad.

De ahí que incluso la resurrección pudiera pasar para Lezama por el mito de una sexualidad ajena a la reproducción, como parecen sugerir a su vez ciertos evangelios apócrifos (“Las eras imaginarias. Los egipcios”, La cantidad hechizada, p. 96-97) o el mismo evangelio sinóptico de Mateo (Mat 24,19) (Paradiso, 335, 446). Es más, será dicha poética la que finalmente permita a Lezama corregir, al lezámico modo, la conocida cláusula de Heidegger –leída a través de la equívoca traducción de José Gaos– acerca del Dasein como ser zum Tode (no tanto “para la muerte” como traduce Gaos, como “vuelto” en realidad “hacia la muerte”). Circunstancia que Lezama habría de simbolizar vinculando dialógicamente dicha poética de lo monstruoso, representada en Paradiso por Foción, con la idea de Fronesis de una hipertelia de la inmortalidad:

De ahí que incluso la resurrección pudiera pasar para Lezama por el mito de una sexualidad ajena a la reproducción, como parecen sugerir a su vez ciertos evangelios apócrifos (“Las eras imaginarias. Los egipcios”, La cantidad hechizada, p. 96-97) o el mismo evangelio sinóptico de Mateo (Mat 24,19) (Paradiso, 335, 446). Es más, será dicha poética la que finalmente permita a Lezama corregir, al lezámico modo, la conocida cláusula de Heidegger –leída a través de la equívoca traducción de José Gaos– acerca del Dasein como ser zum Tode (no tanto “para la muerte” como traduce Gaos, como “vuelto” en realidad “hacia la muerte”). Circunstancia que Lezama habría de simbolizar vinculando dialógicamente dicha poética de lo monstruoso, representada en Paradiso por Foción, con la idea de Fronesis de una hipertelia de la inmortalidad:

Todo lo que hoy nos parece desvío sexual, surge en una reminiscencia, o en algo que yo me atrevería a llamar, sin temor a ninguna pedantería, una hipertelia de la inmortalidad, o sea una busca de la creación, de la sucesión de la criatura, más allá de toda causalidad de la sangre y aún del espíritu, la creación de algo hecho por el hombre, totalmente desconocido aún por la especie. La nueva especie justificaría toda hipertelia de la inmortalidad (Paradiso, 335).

Desde Juan de Jáuregui a Juan Ramón Jiménez, una de las críticas al barroquismo del siglo XVII fue la de no trabajar con ideas sino con vocablos, subrayando así la gratuidad de su hermetismo. Dejando de lado la pertinencia o no de dicha crítica, en el caso del hermetismo de Lezama resulta evidente que éste no es sólo una cuestión de estilo, pues vehicula, desde su mismo origen, un pensamiento hermético –que encarna el encuentro dialógico entre Foción y Fronesis– totalmente acorde con su expresión. Dicho de otro modo, si forma y contenido son herméticos, lo más probable es que ambos obedezcan no a dos realidades diferentes, sino antes a un mismo principio dialógico. Sólo bajo tal principio puede entenderse así que una poesía, como la de Lezama, dirigida –entre otras cosas– a obviar la reproducción sexual esté dirigida, de principio a fin, a su madre.

VI. EPÍLOGO. ENTRE DOS CENTENARIOS

Puede decirse así, en definitiva, que entre los autores modernos tal vez sean aquellos más herméticos –como Mallarmé, Benjamin o el propio Lezama– los que nos resulten aún hoy más desconocidos, a pesar de ser posiblemente por ello los más  citados. Como si hubiéramos podido entrever, mientras los leíamos, no tanto lo que afirmaríamos de ser preguntados por nuestra lectura, sino –como le ocurría a San Agustín con el tiempo– aquello que durante ella sabíamos perfectamente, ignorándolo sin embargo después. Quizá por ello volvamos una y otra vez a leerlos, intuyendo que en sus líneas se esconde seguramente más novedad –aun de un modo anacrónico– de la que diariamente somos capaces de extraer del último libro publicado. Pues la novedad que esos textos atesoran permanece celada en ellos, resguardada herméticamente del vértigo de esa otra novedad que –recurriendo a todo tipo de armas y lenguajes– no cesa sin embargo de asediarla.

citados. Como si hubiéramos podido entrever, mientras los leíamos, no tanto lo que afirmaríamos de ser preguntados por nuestra lectura, sino –como le ocurría a San Agustín con el tiempo– aquello que durante ella sabíamos perfectamente, ignorándolo sin embargo después. Quizá por ello volvamos una y otra vez a leerlos, intuyendo que en sus líneas se esconde seguramente más novedad –aun de un modo anacrónico– de la que diariamente somos capaces de extraer del último libro publicado. Pues la novedad que esos textos atesoran permanece celada en ellos, resguardada herméticamente del vértigo de esa otra novedad que –recurriendo a todo tipo de armas y lenguajes– no cesa sin embargo de asediarla.

La obra de Lezama, cuando su autor atraviesa su primer centenario, todavía conserva casi intacta toda su novedad. No sólo ha resistido a su asedio, sino que, extrañamente, una buena parte de ella todavía permanece en cierta medida virgen de toda intimidad crítica, especialmente sus poemas. Existiendo notables estudios acerca de la poesía de Lezama, sabemos muy poco todavía acerca de su unidad poemática. Lo que ha provocado que las ediciones de su poesía, desde prácticamente 1970, ofrezcan diferentes poemas que Lezama nunca escribió –al menos con la disposición estrófica y versal que desde entonces conocemos. Circunstancia bien perceptible en Dador, con Aventuras sigilososas, tal vez el libro más hermético de Lezama.

Esperemos que las nuevas e inminentes ediciones de su poesía subsanen esa errática lectura, a fin de que la novedad que ella aún atesora quede todavía si cabe más firmemente protegida de los incontables asedios que, sin duda, esa novedad parásita acometará sobre ella, hasta que Lezama alcance, dentro de muy poco, su segundo centenario.

Notas

1. «Acante aimait extrêmement les jardins, les fleurs, les ombrages. Poliphile lui ressemblait en cela; mais on peut dire que celui-ci aimait toute chose.», Jean de La Fontaine, Psyché, en Œuvres Diverses, 127.

2. A pesar de que Lezama no dejara de considerarlos como meros pasatiempos, no obstante, fueron publicados con consentimiento del poeta por Samuel Feijoo en 1963. “Dibujos del poeta José Lezama Lima”, Islas, Villa Clara, ene.-jun., 5, 2, 1963, pp. 198-200; “Dibujos inéditos [Serie de dibujos que, por distracción, a veces trazaba]”, Signo, Cienfuegos, en.-dic., 21, 1978, pp. 274-277. Para una sucinta presentación, véase Rafael Humberto Moreno-Durán, "Trazos, epifanías, acentos," Voces, 2, Barcelona, 1982, pp. 42-45.

3. “La propiedad y el tener están subordinados a lo táctil, y se encuentran en relativa oposición a lo óptico. Los coleccionistas son hombres con instinto táctil. Últimamente, por lo demás, con la retirada del naturalismo ha acabado la primacía de lo óptico que imperó en el siglo anterior. Flâneur. El flâneur, óptico; el coleccionista, táctil”, Walter Benjamin (Passagen-Werk, 1, 274).

4. “Nosotros somos los dos grandes pintores vivientes, usted en la manera egipcia y yo en la manera moderna”. Qué entendía el Aduanero por la manera egipcia es lo que Fronesis tratará de explicar a Champollion, Oppiano Licario, 167.

5. Como hizo notar quizá antes que nadie Franz Rosenzweig, nada más terminar, justamente, su tesis sobre el estado en Hegel: “...es solamente la plenitud, el entrelazamiento y la sucesión incesante de sus figuras, y no su carácter pensable gracias al logos propio del mundo, los que hacen del mundo un mundo creado”, Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung, 46.

6. Véase, especialmente, “Las artes populares”, en La posibilidad infinita, 49-54; “Don Fernando, el impresor”, Tratados en La Habana, 590-593.

7. Que Lezama desarrollaría a partir del Eros der Ferne (“eros de la lejanía”) de Ludwig Klages (Vom kosmogonischen Eros, 69), precedente, a su vez, tanto del aura benjaminiana como de la Leibphilosophie de Hermann Schmitz.

8. Detalle que, desde el punto de vista de su evolución poética, no escapará al mismo Lezama: “Entonces me preocupaba partir de una pureza […] para después hacerla girar y buscar lentitudes y contrastes. Ahora quizás mi procedimiento sea inverso: parto de una impureza, de palabra o sensación, y después veo como si fuese un monstruo que se limpia de algas y anémonas…” (Mi correspondencia, 89)

Obras citadas

Benjamin, Walter. “Die Lehre vom Ähnlichen”, Gesammelte Schriften, II, i, Francfort del Meno: Suhrkamp, 1972.

Benjamin, Walter. Passagen-Werk. Francfort del Meno: Suhrkamp, 1983.

Carpentier, Alejo. “El amor a la ciudad” [Tiempo, La Habana, diciembre 1940], enEl amor a la ciudad. La Habana de Alejo Carpentier. Madrid: Alfaguara, 1997.

Delcourt, Marie. Hermaphrodite, recherches sur l’être double promoteur de la fertilité dans le monde classique, París: Puf, 1992.

Focillon, Henri. “Eloge de la main”, en Vie des formes, París: Puf, 2004.

Goethe. Goethe y la ciencia. (ed. Jeremy Naydler). Madrid: Ediciones Siruela, 2002.

Jacob, François. Le jeu des possibles. Essai sur la diversité du vivant, París: Fayard, 1981.

Klages, Ludwig. Vom kosmogonischen Eros. Munich: Georg Müller, 1922.

La Fontaine, Jean de. Psyché, Œuvres Diverses. París: Gallimard, 1958.

Lévi-Strauss, Claude. Tristes tropiques. París: Plon/Pocket, 2007.

Lezama Lima, José. Paradiso. La Habana: Unión, 1966.

–– Imagen. Caracas, 1-15 abril, 1969.

–– La cantidad hechizada. La Habana: UNEAC, 1970.

–– Analecta del reloj, en Obras completas, México, D. F.: Aguilar, 1977.

–– Tratados en La Habana, en Obras completas, México, D. F.: Aguilar, 1977.

–– Imagen y posibilidad. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1981.

–– Poesía completa. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 1985.

–– Diarios (1939-1949 /1956-1958). México D.F.: Era, 1994.

–– Oppiano Licario. Madrid: Cátedra, 1997.

–– La Habana caleidoscópica. Madrid: Bartleby, 1998.

–– Archivo de José Lezama Lima. Miscelánea. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1998.

–– La expresión americana. México, D. F. : F. C. E., 2001.

–– La posibilidad infinita. Madrid: Verbum, 2000.

Mallarmé, Stéphane. Œuvres complètes. París: Gallimard, 1984.

Mauss, Marcel, Sociologie et anthropologie. París: Puf, 2003.

Penone, Giuseppe. Respirer l’ombre. París: École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2004.

Ricœur, Paul. La métaphore vive. París: Les Éditions du Seuil, 1998.

Rodríguez Feo, José. Mi correspondencia con Lezama Lima. México D.F.: Era, 1991.

Rosenzweig, Franz. Der Stern der Erlösung. La Haya: Martinus Nijhoff, 1976.

Schilder, Paul. L’image du corps. Étude des forces constructives de la psyché. París: Gallimard, 1980.

Thom, René. Stabilité structurelle et morphogénèse. París: Benjamin, 1972.

Wölfflin, Heinrich, Rennaisance et Baroque, Gérard Monfort Éditeur, 1988.