Diario de las Islas Galápagos

Emir Rodríguez Monegal

“El aspecto que el mundo tendría después de un flagelo incendiario”

(Melville, The Encantadas).

Todo podía haber terminado mal. Más de una vez estuvimos (creímos estar) tan cerca del desastre que, retrospectivamente, ahora que me siento a la máquina a pasar en limpio las notas de viaje, tengo la sensación de salir de una de esas suavemente siniestras novelas de Bioy Casares en que en la última página los personajes (y el lector) descubren que el peligro no sólo había sido real sino inimaginable.

Todo podía haber terminado mal. Más de una vez estuvimos (creímos estar) tan cerca del desastre que, retrospectivamente, ahora que me siento a la máquina a pasar en limpio las notas de viaje, tengo la sensación de salir de una de esas suavemente siniestras novelas de Bioy Casares en que en la última página los personajes (y el lector) descubren que el peligro no sólo había sido real sino inimaginable.

Esta excursión a las Islas Galápagos –auspiciada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Círculo de Lectores de Ecuador, como parte de un Congreso de Escritores Hispánicos que se reunió en Quito a fines de noviembre–, más de una vez pudo haber generado una catástrofe. O, por lo menos, eso es lo que muchos pensamos y sentimos y gritamos el último día, en el desolado aeropuerto de Bartra, sin agua, sin comida, sin servicios higiénicos, esperando durante cuatro horas y media un avión que llegaría, o no, a rescatarnos a las doce y treinta en punto.

Pero en aquella planicie tecnológica y vacía, al rayo del sol ecuatoriano, sin otro alivio que una brisa persistente, sin teléfono ni otro medio de comunicación con el mundo exterior que la telepatía o la magia negra, con un único paquete de galletitas que humildemente repartía una de las excursionistas, la máscara del decoro burgués estuvo a punto de resquebrajarse más de una vez. El terror no era infundado. Aquel aeropuerto parecía salido de una película de ciencia ficción. Era una cáscara hueca: una pista, una torre de observación, dos salas para pasajeros y maletas, un baño (que no funcionaba) y absolutamente nada más. Fuera de los excursionistas no había un solo ser vivo. Ni siquiera tortugas.

Lo increíble es que a las doce horas exactas, saliendo del vacío, un jeep trajo tres soldados que pusieron en marcha una máquina de generar electricidad, la que permitió poner en funcionamiento la bomba de agua y el aeropuerto entero. A las doce y treinta, con una puntualidad que no es habitual en nuestros países latinoamericanos, un avión militar posaba en Bartra y nosotros, olvidados de Bioy y de las películas de ciencia ficción, empezábamos a reclamar por qué la Coca-Cola no estaba bastante helada y había sólo un ejemplar del periódico de Guayaquil con las noticias de las elecciones en España y Venezuela. La rutina del mundo capitalista había borrado en un instante el horror primordial.

Lo que sigue son unas notas, en forma de diario, sobre esos cuatro días

E.R.M.

Domingo 3 (1978)

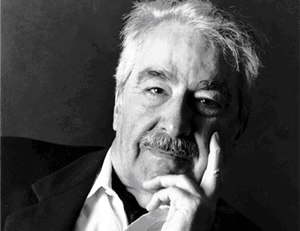

A las 7 a.m. ya estamos en el hall del Hotel Continental, de Quito, esperando transporte al aeropuerto militar. Como todas las noches, el sábado nos quedamos levantados hasta tarde y en las caras de esta madrugada dominical se muestran los estragos del tiempo, pero todos pretendemos estar en muy buena forma y parecemos sólo preocupados de no olvidar las lociones para la piel y los lentes de sol (las islas están en pleno Ecuador, a unas quinientas millas de Guayaquil, en pleno océano), los zapatos de tenis, los shorts y trajes de baño, las cámaras fotográficas y demás impedimenta del turista. Con Luis Goytisolo verificamos una vez más si tenemos todo a mano. Aunque había leído a Luis desde que publicó su primer novela, Las afueras, en 1958, ganando el primer Premio Biblioteca Breve (debe andar por ahí una crónica mía en Marcha), sólo el año pasado, en una breve visita a Barcelona en el tórrido mes de julio, había tenido oportunidad de conocerlo personalmente. Pero ese sólo día pasado en Poblet, con la admirable María Antonia y sus dos hijos, había bastado para reconocernos como practicantes del mismo género literario: el diálogo, género que siempre está en peligro de extinción. Estos días en Ecuador (participando en mesas redondas, viajando a Guayaquil y Cuenca, desayunando o cenando, con gentes o solos) no hemos parado de dialogar, y nos prometemos más intercambio en las Galápagos, con o sin iguanas.

Luis es pequeño, compacto y tiene una cara intensa que recuerda alguno de esos actores franceses de los años cincuenta (Serge Reggiani, por ejemplo), hechos de huesos, nervio y fuego latente. Tiene una virtud rara en España: sabe escuchar. Tiene una virtud más rara aún: mientras habla, piensa. Poco brillante, en apariencia, observa todo, y cuando decide hablar, da en el clavo. Su sentido del humor es sutil. No abusa de él pero está allí, a mano, siempre. Los lectores del segundo volumen de su Antagonía (el hermoso título es: Los verdes de mayo hasta el mar, 1975) saben hasta qué punto esa mirada que observa y esa palabra que registra lo observado pueden ser mortales. Nunca la decadente sociedad que se reúne en la costa de Cataluña fue expuesta con más rigor, con más contenida furia, con más felicidad verbal.

(Serge Reggiani, por ejemplo), hechos de huesos, nervio y fuego latente. Tiene una virtud rara en España: sabe escuchar. Tiene una virtud más rara aún: mientras habla, piensa. Poco brillante, en apariencia, observa todo, y cuando decide hablar, da en el clavo. Su sentido del humor es sutil. No abusa de él pero está allí, a mano, siempre. Los lectores del segundo volumen de su Antagonía (el hermoso título es: Los verdes de mayo hasta el mar, 1975) saben hasta qué punto esa mirada que observa y esa palabra que registra lo observado pueden ser mortales. Nunca la decadente sociedad que se reúne en la costa de Cataluña fue expuesta con más rigor, con más contenida furia, con más felicidad verbal.

Pero ahora todo lo que nos preocupa es saber si tenemos la crema para la piel a mano o si el amigo que nos lleva al aeropuerto encontrará o no la entrada nueva que (como de costumbre) no tiene ninguna indicación visible. En el aeropuerto nos encontramos con los otros excursionistas. Sólo parte de los invitados al Congreso han optado por las Islas Galápagos. Borges, a pesar del entusiasmo que tenía por ir, fue persuadido de no hacerlo. Sólo más tarde, al ver las condiciones espartanas del barco que nos llevó por el archipiélago y las dificultades permanentes de embarque y desembarque en cada isla, comprendimos que los organizadores habían practicado un acto de caridad cristiana al impedir que Borges (79 años cumplidos, frágil y casi ciego) pretendiese emular a Herman Melville, el cronista de las Encantadas. En cambio, y para compensarlo un poco, el crítico ecuatoriano Hernán Rodríguez Castelo lo llevó en el yate de un amigo a dar unas vueltas por el fabuloso estuario del Guayas.

Otros, más fuertes y jóvenes que Borges, declinaron la excursión porque tenían compromisos previos. El crítico y profesor argentino Enrique Anderson Imbert (lleno de energía a sus 68 nerviosos años) debía volver a sus cursos en Harvard. El narrador colombiano, Pedro Gómez Valderrama, uno de los hombres de más deleitosa conversación que conozco, tenía compromisos en Bogotá. Pero aun con estas bajas, el grupo de excursionistas pasaba de los cuarenta. Prominentes, entre ellos, estaban el poeta colombiano Álvaro Mutis, el novelista ecuatoriano Alfredo Pareja Díez-Canseco, el poeta español Juan Luis Panero (sí, hijo de Leopoldo, es claro), el crítico uruguayo Ángel Rama, el narrador ecuatoriano Pedro Jorge Vera y, last but not least, nuestro huésped, el crítico Galo René Pérez, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

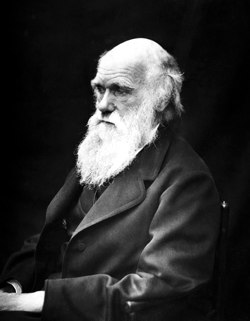

Como pasa casi siempre en nuestros países, además de las personas formalmente invitadas había una cantidad de gente (no menos distinguida, sin duda) que sólo fue invitada oralmente y que, a veces, hasta trajo sub-invitados. El resultado (por un rato, al menos) se pareció mucho al caos. Tratándose de un aeropuerto militar, la disciplina era rigurosa. Quien no estaba en la lista oficial, no recibía pase para subir al avión. Y eso era todo. Entre los invitados orales estaban nuestros excelentes amigos, José Luis y Pitoya Arcos Galbete, de la Embajada española en Quito: otros fanáticos y jóvenes practicantes del diálogo. Pero no había diálogo con los soldados a cargo de la operación. Tuvimos que abandonar a nuestros amigos a su cruel destino, y subir al avión con los privilegiados que sí teníamos pase. Veinte minutos después, José Luis y Pitoya (y todo el resto de los invitados orales) habían subido al avión. El aeropuerto estaría controlado por los militares, pero Ecuador es Ecuador y finalmente siempre se encuentra allí una manera amable de arreglar las cosas. La mano invisible de Galo René Pérez (o de los aún más invisibles jerarcas españoles del Círculo de Lectores) debe haber estado moviendo los hilos precisos. Cuando despegamos, tanto los oficiales como los orales estábamos inextricablemente mezclados. Después de una parada en Guayaquil (para recoger otros viajeros), despegamos sobre el Pacífico para un vuelo de dos horas y media hasta el aeropuerto de Bartra, en las Galápagos. La tecnología (que no conocieron Darwin ni Melville) nos permitía cubrir en ese tiempo los casi mil kilómetros de océano que separan el archipiélago de Guayaquil.

Como pasa casi siempre en nuestros países, además de las personas formalmente invitadas había una cantidad de gente (no menos distinguida, sin duda) que sólo fue invitada oralmente y que, a veces, hasta trajo sub-invitados. El resultado (por un rato, al menos) se pareció mucho al caos. Tratándose de un aeropuerto militar, la disciplina era rigurosa. Quien no estaba en la lista oficial, no recibía pase para subir al avión. Y eso era todo. Entre los invitados orales estaban nuestros excelentes amigos, José Luis y Pitoya Arcos Galbete, de la Embajada española en Quito: otros fanáticos y jóvenes practicantes del diálogo. Pero no había diálogo con los soldados a cargo de la operación. Tuvimos que abandonar a nuestros amigos a su cruel destino, y subir al avión con los privilegiados que sí teníamos pase. Veinte minutos después, José Luis y Pitoya (y todo el resto de los invitados orales) habían subido al avión. El aeropuerto estaría controlado por los militares, pero Ecuador es Ecuador y finalmente siempre se encuentra allí una manera amable de arreglar las cosas. La mano invisible de Galo René Pérez (o de los aún más invisibles jerarcas españoles del Círculo de Lectores) debe haber estado moviendo los hilos precisos. Cuando despegamos, tanto los oficiales como los orales estábamos inextricablemente mezclados. Después de una parada en Guayaquil (para recoger otros viajeros), despegamos sobre el Pacífico para un vuelo de dos horas y media hasta el aeropuerto de Bartra, en las Galápagos. La tecnología (que no conocieron Darwin ni Melville) nos permitía cubrir en ese tiempo los casi mil kilómetros de océano que separan el archipiélago de Guayaquil.

Bartra es un aeropuerto militar: una torre de comando, con lo mínimo, o tal vez menos (falta algún vidrio, la escalera de madera está punto de perder algún pedazo); un par de espacios en el edificio central, para despachar pasajeros y maletas, y un impracticable patio de bancos de cemento, bajo el rayo de un sol atractivo sólo para iguanas. Fue construido por las fuerzas norteamericanas, durante la Segunda Guerra Mundial, para proteger el acceso al Canal de Panamá de otros posibles Pearl Harbor. Dos ómnibuses nos esperan: uno, común pero pronto lleno hasta los topes, y otro que parece una reliquia de una película latinoamericana de Howard Hawks (Only Angels Have Wings, de 1939, o tal vez, Ceiling Zero, de 1935, aún más arcaica). Los que no entramos en el primer bus, nos sentamos a esperar en la ventilada sombra del viejo. Pero pronto alguien viene a avisarnos que ese ómnibus no sale. Viendo el estado comatoso en que está, es fácil creerlo. Esperamos pacientes la vuelta del primero y apenas lo abordamos, vemos que (por un milagro tecnológico cuyo secreto está cuidadosamente guardado por las Galápagos) el increíble ómnibus decrépito arranca apenas le damos la espalda. Este no será el único acto de “realismo mágico” con que nos deleitará esta excursión.

Llegados al muelle para tomar el barco que nos llevará por las islas, sólo encontramos un destroyer, apenas más grande que un remolcador, que parece haber sido pintado el día que inauguraron el aeropuerto. Con la gracia de hipopótamos paralíticos, agravada por la impedimenta turística, y la ayuda generosísima e irónica de marineros y hasta dos hermosas guías gringas, conseguimos trepar al remolcador. Para consuelo, en el salón comedor nos esperan las palabras cordiales del capitán (joven, buen mozo, poeta al parecer) y un almuerzo de langosta y mariscos que nos sabe a Fouquet’s. Antes de sentarnos descubrimos (el realismo mágico) que el remolcador no es tal sino el mismo barco que ha de llevarnos de excursión por el archipiélago. Descubrimos también que, a pesar de parecer tan pequeño, es un verdadero laberinto de camarotes y salones, y tiene realmente alojamiento para las cuarenta y tantas personas que componemos la excursión.

Con estupor y cansancio aceptamos ser empaquetados de a cuatro por camarote (por suerte, seguimos juntos con Luis) y despachando rápidamente las maletas, nos sentamos para el suculento almuerzo. Poco a poco, y como en una película de Hitchcock, empezamos a reconstruir la verdadera secuencia de acontecimientos. Sabíamos que la excursión sería en un barco de guerra, pero no sabíamos que el barco en que estábamos, el Calicuchima, no era el barco originariamente escogido. Éste estaba de reparaciones en una de las islas y, a último momento, hubo que traer el Calicuchima de Guayaquil, sin tiempo de acondicionarlo adecuadamente (no sólo no había sido repintado, como descubrimos esa misma noche). El único lujo del barco, aparte de la cordialidad de todos, era el servicio: de primera, ya que venía del barco grande.

De modo que tuvimos que aceptar las condiciones espartanas y poner al mal tiempo buena cara. En un barco de guerra, el orden de prioridades es claro: primero la oficialidad, después las máquinas, luego un vacío, luego otro, luego la tripulación, y al final (después de un par de vacíos) las visitas. Es claro que la cordialidad enmascaraba esa jerarquía rígida. De a poco, y como quien despierta de un largo y tenaz sueño, llegamos a estas modestas conclusiones.

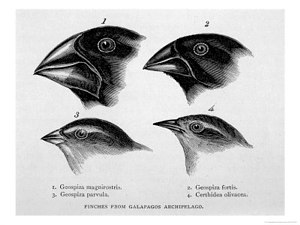

Nuestro primer contacto con las islas mismas ocurrió en la tarde. Ya nos habían prevenido que bajaríamos en una de las Islas Playas. Didácticamente habíamos recibido un mapa de las Galápagos y unas feroces instrucciones sobre lo que no hacer. Aunque teníamos ideas vagas (restos de lecturas de Darwin, Melville y hasta de Tennessee Williams), no sabíamos hasta qué punto el antiguo archipiélago de piratas y bucaneros, el penal de los siglos coloniales, se había transformado en una de las primeras estaciones ecológicas del mundo. Ya en 1958, y con los auspicios de la Unesco, se fundó la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos. A principios de 1960 se inició la construcción de la estación biológica Charles Darwin, con ayuda económica del Ecuador (al que pertenece el archipiélago). En 1964 fue inaugurada. La finalidad es preservar el ecosistema (para usar la palabreja): es decir: inmovilizar las Islas en una época biológica anterior a la llegada del hombre. El resultado es el parque zoológico más grande y abierto del mundo. Un parque en que los animales son los que están en libertad y los hombres circulan sólo por caminos marcados, custodiados por guardianes entrenados que los sacan al sol en horas fijas.

Islas Playas. Didácticamente habíamos recibido un mapa de las Galápagos y unas feroces instrucciones sobre lo que no hacer. Aunque teníamos ideas vagas (restos de lecturas de Darwin, Melville y hasta de Tennessee Williams), no sabíamos hasta qué punto el antiguo archipiélago de piratas y bucaneros, el penal de los siglos coloniales, se había transformado en una de las primeras estaciones ecológicas del mundo. Ya en 1958, y con los auspicios de la Unesco, se fundó la Fundación Charles Darwin para las Islas Galápagos. A principios de 1960 se inició la construcción de la estación biológica Charles Darwin, con ayuda económica del Ecuador (al que pertenece el archipiélago). En 1964 fue inaugurada. La finalidad es preservar el ecosistema (para usar la palabreja): es decir: inmovilizar las Islas en una época biológica anterior a la llegada del hombre. El resultado es el parque zoológico más grande y abierto del mundo. Un parque en que los animales son los que están en libertad y los hombres circulan sólo por caminos marcados, custodiados por guardianes entrenados que los sacan al sol en horas fijas.

En las Islas Playas no hay tortugas, así que nuestra primera experiencia fue como ir a ver Hamlet y enterarnos que dan Rosencrantz y Guildernstern. Pero más tarde comprendemos que la excursión está planeada como un banquete. Las Islas Playas son los hors d’oeuvres que nos introducen en el mundo fabuloso de hace millones de años: un mundo volcánico, de piedra basáltica negra, blanqueada por los excrementos de animales y un sol que no da respiro. Las estrellas de esta isla son las focas y las iguanas, pero el astro absoluto es el león marino. Los había visto hace muchos años en la Isla de Lobos, frente a la Playa Brava de Punta del Este, pero ahora, por primera vez, camino entre ellos. Tienen un sentido muy preciso de la territorialidad. Éste incluye la posesión de las hembras, su harén, como dicen los biólogos. Como las focas no parecen excitar a nadie de nuestro grupo, no hay peligro por ese lado. El peligro existe cuando nos encontramos con algún inmenso lobo sentado en medio del camino que se ha trazado para nuestra circulación. Los guías nos recomiendan prudencia. Hay que esperar a ver si el lobo decide apartarse. Si no lo hace, si en cambio nos enfrenta con sus roncos ladridos (duros, cortos), entonces hay que echar mano de un recurso inesperado: aplaudir fuerte. Parece que los lobos son más delicados de oídos que las cantantes de ópera y huyen el aplauso. Algunos, sin embargo, se enfurecen y ladran más. Formamos una improvisada claque, hasta que se apartan.

Por el camino nos fascinan las iguanas. Hay dos especies: las marinas son negras y casi no se distinguen de la negras rocas. Pero las terrestres (de unos colores vivos, rojos herrumbrados por el verde y el amarillo) son un festín expresionista y hubieran hecho las delicias de Ensor. En su libro, Darwin no se cansa de llamarlas ugly pero su gusto victoriano no es el nuestro. Las iguanas de aquí son más pequeñas que las mexicanas y parecen abrumadas por el calor. Como respiran por la piel se aplastan literalmente sobre las rocas, pareciendo más una piel de iguana que un animal vivo. Las máquinas fotográficas no paran de funcionar. Habrá exposición de iguanas en todo el continente.

Nos ha tocado una guía norteamericana, una deliciosa muchacha de la Universidad de Gainsville, en Florida, que está trabajando desde hace cuatro meses en la Estación Darwin. Es ecóloga aunque no fanática. Sabe que es imposible evitar la contaminación humana de este paraíso zoológico. Con paciencia, recoge el paquete vacío de cigarrillos que un especialista en basura ha dejado caer entre los cactos, o la cajita vacía de película fotográfica que otro aficionado tiró por ahí. No se cansa de pedirnos que no salgamos del camino trazado y nos ensaya en los aplausos para prevenir problemas con los lobos marinos. Cuando le digo que es un poco irreal querer excluir al hombre (ya que estamos ahí, miramos a los animales, ellos nos miran desde sus profundidades prehistóricas); cuando insisto que hasta esa tarea de cuidar y proteger las especies en peligro, de detener y fijar el reloj biológico es anti-darwiniana ya que interfiere en la supervivencia de los más aptos, admite que esas cuestiones la preocupan. Pero no la hacen dudar de su misión. Y ahora lo que importa es que tengamos el privilegio de ver a los animales en libertad, sólo reduciéndonos a ser eso: un ojo que mira.

Desde las rocas más altas, observamos los pájaros y los peces. Más especies que las que podré reconocer nunca organizan el más increíble ballet en tierra, mar y aire. El agua verde y azul, transparente, nos permite reconocer los cardúmenes de peces, oscuramente coloridos, que trazan laberínticos caminos en el mar. De golpe un pelícano se hunde como una flecha y emerge, chorreando, con una presa en el pico. Tenemos que moderar nuestro entusiasmo porque el borde de las rocas está tan erosionado que nuestros pies no tienen suficiente apoyo. Lúgubremente, Margaret nos informa que el año pasado dos turistas cayeron más veloces que el pelícano pero sin emerger vivos. Otra señal de nuestra mortalidad compartida con los animales: algunas focas tienen cicatrices de tiburones en el vientre, o una aleta mutilada. En el vasto océano brillante al sol y tan fresco, a veces asoma una aleta triangular. El equilibrio ecológico ha convertido las focas en pasto de tiburones.

el más increíble ballet en tierra, mar y aire. El agua verde y azul, transparente, nos permite reconocer los cardúmenes de peces, oscuramente coloridos, que trazan laberínticos caminos en el mar. De golpe un pelícano se hunde como una flecha y emerge, chorreando, con una presa en el pico. Tenemos que moderar nuestro entusiasmo porque el borde de las rocas está tan erosionado que nuestros pies no tienen suficiente apoyo. Lúgubremente, Margaret nos informa que el año pasado dos turistas cayeron más veloces que el pelícano pero sin emerger vivos. Otra señal de nuestra mortalidad compartida con los animales: algunas focas tienen cicatrices de tiburones en el vientre, o una aleta mutilada. En el vasto océano brillante al sol y tan fresco, a veces asoma una aleta triangular. El equilibrio ecológico ha convertido las focas en pasto de tiburones.

También son pasto de las moscas que se concentran feroces en los ojos y se beben los lagrimales. Muchas están casi ciegas por eso. Tiradas perezosamente sobre las rocas, como odaliscas de Ingres, sensuales y distraídas, sólo se mueven un poco para evitar ineficazmente una mosca. Sus aletas son demasiado cortas para alcanzar los ojos. Parecen muñones. De golpe nos damos cuenta que este paraíso zoológico no ha sido diseñado por Walt Disney sino por el lúcido Charles Darwin.

De noche anclamos en la bahía Academy, cerca de la estación de Puerto Ayora. Vamos al pueblo, recorremos sus calles mal iluminadas, tomamos alguna cerveza y compramos chucherías. Pero el pueblo nos parece trivial frente al escenario apocalíptico de las Islas Playas.

Lunes 4

Una especie para la que no estábamos preparados por nuestros guías es la familiar cucaracha. La primera apareció a eso de las 11:30 p.m, cuando ya estaba por subir a la litera que me correspondía. A un movimiento de la almohada, salió muy urgente una pequeña cucaracha marrón. Una inspección más detallada reveló que no era la única. Mis compañeros de camarote empezaron a hacer sus propios descubrimientos. Pronto el reposo estaba cancelado. En las instrucciones precisas sobre cómo tratar a la fauna local, las cucarachas no figuraban. De hecho (después supimos), eran tan ajenas al paraíso zoológico como los hombres, y Darwin no las había estudiado. Pero nosotros pronto nos convertimos en especialistas.

las 11:30 p.m, cuando ya estaba por subir a la litera que me correspondía. A un movimiento de la almohada, salió muy urgente una pequeña cucaracha marrón. Una inspección más detallada reveló que no era la única. Mis compañeros de camarote empezaron a hacer sus propios descubrimientos. Pronto el reposo estaba cancelado. En las instrucciones precisas sobre cómo tratar a la fauna local, las cucarachas no figuraban. De hecho (después supimos), eran tan ajenas al paraíso zoológico como los hombres, y Darwin no las había estudiado. Pero nosotros pronto nos convertimos en especialistas.

A la hora del desayuno comparamos notas. Los más fatalistas se habían limitado a ofrecer la otra mejilla y seguir roncando. Pero hubo quienes emprendieron contra las cucarachas una batalla tan descomunal como la del Quijote contra los carneros, y con el mismo ridículo resultado. José Luis y Pitoya nos contaron que uno de nuestros amigos pasó la noche dando alaridos y arrojando todo objeto portátil contra el múltiple enemigo. Ellos mismos recurrieron a dormir con la luz prendida ya que las cucarachas son reticentes y no les gusta exhibirse mucho. Alguien nos informó más tarde que la premura con que el Calicuchima dejó Guayaquil impidió que fuese fumigado.

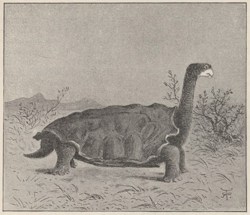

Después de esta ominosa información, fuimos preparados para las dos excursiones del día. Muy profesionalmente se nos explicó lo que veríamos y dónde. Armados de mapas, diagramas y boletines, bajamos a los botes, preparados para enfrentarnos al fin con las tortugas. Como esta excursión es breve, sólo tendremos tiempo de ver  cinco de las cuarenta y tantas islas que componen el archipiélago, y estas cinco no incluyen aquellas donde las tortugas tienen su hábitat. Para compensarnos (quién se atrevería a irse de las Galápagos sin verlas), examinaremos las tortugas que tienen en la Estación Darwin. Aquí el zoológico natural se convierte en zoológico común. En unos barrancos especialmente diseñados para hacer que las tortugas se sientan a gusto, están los monstruos antediluvianos. Todo lo que sabíamos de ellas es cierto: son enormes, feas, solemnes. Nos miran con sus ojos fríos de reptil; por lo general, nos ignoran. Incluso cuando los más audaces subimos en sus caparazones o hasta nos balanceamos precariamente de pie sobre ellas. Se irritan pero la reacción es lentísima, como si el tiempo en que viven tuviera un ritmo milenario. Es la hora del almuerzo y al olor de la caña partida que trae uno de los guardianes (estos feroces monstruos son pacientes hervíboros), se desplazan milimétricamente hacia su comida.

cinco de las cuarenta y tantas islas que componen el archipiélago, y estas cinco no incluyen aquellas donde las tortugas tienen su hábitat. Para compensarnos (quién se atrevería a irse de las Galápagos sin verlas), examinaremos las tortugas que tienen en la Estación Darwin. Aquí el zoológico natural se convierte en zoológico común. En unos barrancos especialmente diseñados para hacer que las tortugas se sientan a gusto, están los monstruos antediluvianos. Todo lo que sabíamos de ellas es cierto: son enormes, feas, solemnes. Nos miran con sus ojos fríos de reptil; por lo general, nos ignoran. Incluso cuando los más audaces subimos en sus caparazones o hasta nos balanceamos precariamente de pie sobre ellas. Se irritan pero la reacción es lentísima, como si el tiempo en que viven tuviera un ritmo milenario. Es la hora del almuerzo y al olor de la caña partida que trae uno de los guardianes (estos feroces monstruos son pacientes hervíboros), se desplazan milimétricamente hacia su comida.

Las cámaras fotográficas se dan un festín. Como si fuera un living room decorado por Gaudí, nos sentamos entre y sobre las tortugas que chupan y rechupan la caña con sus mandíbulas sin dientes, y nos hacemos fotografiar para la instantánea posteridad de las Polaroid. Mientras unas comen, otras se quedan mirando el infinito temporal, como si esperasen turno desde hace siglos. En un rincón y contra el muro de piedra, una tortuga ha conseguido montar parcialmente sobre otra. Es imposible saber si busca alivio a su soledad o si realmente se la está fornicando. El proceso es tan lento que cualquier hipótesis es creíble. Alertados, los camarógrafos se concentran en la pareja, con la voracidad del conde Drácula al descubrir una yugular virgen. Inmunes al accidente de las cámaras, las tortugas continúan su oscuro comercio. Me acuerdo de golpe que al tratar el tema de la reproducción de las tortugas, Darwin usó el más decoroso lenguaje victoriano (“During the breeding session, when the male and the female are together...”, p. 409, releo en la edición de John Murray, Londres) en tanto que nosotros violamos esa intimidad con nuestros flashes.

Pero a las tortugas ni el decoro de Darwin ni nuestro voyeurismo les importan un rábano. Con la misma indiferencia con que había montado a su pareja, la tortuga de arriba desciende a continuar su excursión de siglos. Nunca sabremos si realmente fuimos testigos de una fecundación más, o si aquella tortuga sólo quería ver un poco lo que pasaba del otro lado del muro de piedra.

En la estación hay un vivero de tortugas. Como la especie estaba muy amenazada en alguna de las islas (ya no hay balleneros o piratas pero hay ratas salvajes, cerdos feroces y sobre todo aves voraces), la estación ha construido viveros que conservan los huevos y protegen a las tortuguitas hasta que están en condiciones de protegerse a sí mismas. En uno de los discursos de mayor bravura de Tennessee Williams (está en Suddenly Last Summer), el destino del artista y del poeta en el mundo moderno había sido alegorizado con la anécdota de las tortuguitas que al salir de los huevos sobre la playa ardiente, tienen que ganar una carrera mortal contra las aves, para llegar al refugio del mar antes de que a picotazos éstas penetren el caparazón aún tierno y se las devoren. Para Williams, esas aves rapaces son los heterosexuales.

que conservan los huevos y protegen a las tortuguitas hasta que están en condiciones de protegerse a sí mismas. En uno de los discursos de mayor bravura de Tennessee Williams (está en Suddenly Last Summer), el destino del artista y del poeta en el mundo moderno había sido alegorizado con la anécdota de las tortuguitas que al salir de los huevos sobre la playa ardiente, tienen que ganar una carrera mortal contra las aves, para llegar al refugio del mar antes de que a picotazos éstas penetren el caparazón aún tierno y se las devoren. Para Williams, esas aves rapaces son los heterosexuales.

Pero la estación ha decidido alterar el equilibrio ecológico, dándole primacía a las tortugas sobre las aves. Y nosotros nos beneficiamos de esta decisión ya que podemos deleitarnos (con auténtico espíritu waltdisneyano) con la gracia natural de las tortuguitas. En la tarde, vamos a otra isla, Floreana, la Charles, de Darwin, para conocer más especies: los rosados flamencos, las casi invisibles rayas que yacen en la arena y que emergen de sus nidos superficiales al menor contacto de nuestros pies, veloces, amenazantes, turbias. La excursión a Floreana es cansadora. No hay casi brisa y el sol se siente como plomo. Para aliviarla Margaret nos cuenta la historia de la baronesa germánica y sus dos amantes: uno rico y explotado; otro pobre y querido. La baronesa se  enredó con otros habitantes de la isla en permutaciones que todavía hoy no son claras, y un buen día desapareció con el pobre (es claro) y nunca fueron encontrados. Pero su desaparición desencadenó una ola de muertes violentas que se presta a toda clase de hipótesis. Con la precisión de quien cuenta una historia muchas veces contada, y con un vocabulario que revela sus cautelas científicas, Margaret nos revela un argumento de película de Agatha Christie.

enredó con otros habitantes de la isla en permutaciones que todavía hoy no son claras, y un buen día desapareció con el pobre (es claro) y nunca fueron encontrados. Pero su desaparición desencadenó una ola de muertes violentas que se presta a toda clase de hipótesis. Con la precisión de quien cuenta una historia muchas veces contada, y con un vocabulario que revela sus cautelas científicas, Margaret nos revela un argumento de película de Agatha Christie.

Pero al final no ata los cabos sino que los suelta aún más. Retornamos a nuestra mediocre vida de excursionistas después de ese ejercicio en el melodrama.

Antes de regresar al barco visitamos una playa de la isla que tiene un correo singular. Consiste en un barril en el que los visitantes depositan sus cartas y tarjetas (sin sellos, naturalmente) y en el que también recogen la correspondencia dejada por otros y dirigida a lugares que habrán de visitar. Encuentro una postal, en francés, para una señora residente en Cabo Frío, cerca de Río de Janeiro, y como proyecto volver por el Brasil, me hago cargo de la tarjeta, con el sentido solemne de responsabilidad que debía tener Mercurio en tiempos menos automatizados.

De noche, repasamos con Luis algunas de las aventuras de este congreso. Para él, Ecuador es su primera experiencia de la Suramérica del Pacífico. Yo conocía Colombia, Perú y Chile pero sólo había sobrevolado Quito. El entusiasmo que nos despertó el centro colonial de la ciudad (casi intacto y con magníficos conventos e iglesias) nos ha dejado con ganas de volver sin prisa. En Guayaquil, fue el malecón y la atmósfera de ciudad tropical, húmeda, de olores densos, lo que nos impresiono más. Recordamos con asombro algunos de sus monumentos: el relamido homenaje de mármol a Bolívar y San Martín con motivo de la famosa entrevista está severamente amonestado por la monumentalidad agresiva de la escultura y espacio construidos por Guayasamín para el Centro Cívico. De Cuenca poco podemos evocar, ya que el día estuvo casi enteramente dedicado a infinitas conversaciones, mesas redondas, conferencias y entrevistas.

homenaje de mármol a Bolívar y San Martín con motivo de la famosa entrevista está severamente amonestado por la monumentalidad agresiva de la escultura y espacio construidos por Guayasamín para el Centro Cívico. De Cuenca poco podemos evocar, ya que el día estuvo casi enteramente dedicado a infinitas conversaciones, mesas redondas, conferencias y entrevistas.

Fue allí donde mejor palpamos que la trasnochada disputa sobre el compromiso literario no está muerta ni enterrada, y que las polémicas de los años sesenta continúan librándose con anacrónica frescura. Algunos de nuestros oyentes se quedan muy perplejos al saber que los profesores cubanos Moreno Fraginals y Fernández Retamar visitaron la Universidad de Yale, el año pasado, invitados por el programa de Estudios Latinoamericanos que yo dirijo, para discutir en privado y sin demagógicas declaraciones periodísticas la posibilidad de un intercambio cultural más intenso entre La Habana y Yale. No menos asombroso les parece que Alejo Carpentier haya aceptado venir en marzo a Yale, a un congreso auspiciado por el mismo programa, a discutir con sus colegas universitarios el delicado tema de la Historia en la Ficción. Aquellos que todavía creen operativa la famosa “Carta  abierta a Pablo Neruda”, en que improvisados socialistas cubanos acusaban al poeta (y a Fuentes y a mí) de servir al imperialismo norteamericano porque visitábamos Estados Unidos, no podían comprender cómo dos de los más conocidos firmantes de la carta habían aceptado ir a Yale. Era inútil explicarles que la Revolución Cubana está a punto de cumplir veinte años y que hasta Fidel ya ha declarado obsoleto el término “gusano”. Ahora los exiliados son “cubanos residentes en el extranjero”. (A mi regreso, conversando con Roberto González Echevarría, que en diciembre estuvo dos veces en Cuba, con un grupo que está tramitando la salida de los presos políticos de la isla, me cuenta que el cambio de nomenclatura ha creado perplejidades en los fidelistas. Para marcar el nuevo status de los exiliados, un ingenioso propuso que se les llamara “compañeros gusanos”).

abierta a Pablo Neruda”, en que improvisados socialistas cubanos acusaban al poeta (y a Fuentes y a mí) de servir al imperialismo norteamericano porque visitábamos Estados Unidos, no podían comprender cómo dos de los más conocidos firmantes de la carta habían aceptado ir a Yale. Era inútil explicarles que la Revolución Cubana está a punto de cumplir veinte años y que hasta Fidel ya ha declarado obsoleto el término “gusano”. Ahora los exiliados son “cubanos residentes en el extranjero”. (A mi regreso, conversando con Roberto González Echevarría, que en diciembre estuvo dos veces en Cuba, con un grupo que está tramitando la salida de los presos políticos de la isla, me cuenta que el cambio de nomenclatura ha creado perplejidades en los fidelistas. Para marcar el nuevo status de los exiliados, un ingenioso propuso que se les llamara “compañeros gusanos”).

Luis, que militó en la resistencia contra el franquismo y hasta estuvo preso por ello, es la persona menos fanática que he conocido y por todos los medios se resistió (en Cuenca y en otras partes), a politizar burdamente la literatura. Por mi parte,  hace ya más de una década que expresé la esperanza de que los cubanos llegasen a practicar un diálogo sin restricciones con el resto del mundo latinoamericano, y especialmente con los que viven y trabajan en Estados Unidos. Ahora que ese diálogo empieza, resulta increíble encontrar gente tan mal informada que se cree “progresista” y sigue librando las batallas del pasado. Por suerte, el nivel del congreso (sobre todo en las sesiones sobre poesía y novela en que me tocó participar) fue otro. La presencia de Enrique Anderson Imbert, de Gómez Valderrama, de Ángel Feliciano Rojas, de Alfredo Pareja Díez-Canseco, de Álvaro Mutis, de Pedro Saad, especialmente impidió que se distrajese la discusión hacia temas superados.

hace ya más de una década que expresé la esperanza de que los cubanos llegasen a practicar un diálogo sin restricciones con el resto del mundo latinoamericano, y especialmente con los que viven y trabajan en Estados Unidos. Ahora que ese diálogo empieza, resulta increíble encontrar gente tan mal informada que se cree “progresista” y sigue librando las batallas del pasado. Por suerte, el nivel del congreso (sobre todo en las sesiones sobre poesía y novela en que me tocó participar) fue otro. La presencia de Enrique Anderson Imbert, de Gómez Valderrama, de Ángel Feliciano Rojas, de Alfredo Pareja Díez-Canseco, de Álvaro Mutis, de Pedro Saad, especialmente impidió que se distrajese la discusión hacia temas superados.

Por otra parte, la valentía de la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que no cedió a la presión de las patrullas ideológicas (querían impedir la venida de Borges), evitó que el congreso se convirtiese en otra exhibición más de focas amaestradas, que firman manifiestos ya cocinados por los comisarios de turno. La presencia de Borges, en dos mesas redondas (noviembre 28 y 29), atrajo el público mayor del congreso y fue un éxito increíble. Porque Borges, en su ancianidad cada vez más transparente, ha llegado a tal simplicidad de dicción que consigue comunicarse con el público por encima de la gastada oratoria de los que lo llaman “Maestro” a cada tres palabras, o de los fanáticos que traen su discursito escrito en términos abstractos e indigeribles.

Ante un hombre que no ha tenido empacho en elogiar a nuestros más siniestros dictadores, pero que también se ha negado a defender la familia, la patria y hasta la religión católica, es difícil situarse con clichés. Como otros ancianos apocalípticos (pienso en Pound o en Céline), Borges representa al escritor que se niega a pactar con las buenas conciencias y no juega el juego de la hipocresía moral. A una respetuosa pregunta sobre por qué no intercede ante el gobierno del General Videla (“Usted, Maestro, que es tan amigo de los generales”) para saber el paradero del escritor Haroldo Conti, “desaparecido” hace años, Borges contesta con simplicidad: “Pero si yo no soy amigo del General Videla. Almorcé una vez con él [estaba presente también Ernesto Sábato, podía haber agregado] y me di cuenta que no teníamos nada en común. Como usted sabe, ellos son católicos y yo soy agnóstico”.

años, Borges contesta con simplicidad: “Pero si yo no soy amigo del General Videla. Almorcé una vez con él [estaba presente también Ernesto Sábato, podía haber agregado] y me di cuenta que no teníamos nada en común. Como usted sabe, ellos son católicos y yo soy agnóstico”.

Para entender la respuesta, hay que entender que efectivamente Borges presta más atención a las creencias religiosas de alguien que a su filiación política: esta última suele cambiarse más fácilmente. Pero no todas fueron preguntas políticas. A una dama que insistía en preguntarle cómo podía haber creado tantos personajes inolvidables, Borges contestó llanamente: “Pero sí no he inventado ningún personaje: todos son yo. He fracasado completamente”. A un escritor ecuatoriano que le recordaba que en una ocasión lo había visitado en Buenos Aires y habían departido inolvidablemente sobre el gran Juan Montalvo, recitando de memoria Borges pasajes enteros del ilustre prosista ecuatoriano, Borges le replicó con su algo vacilante dicción: “No me acuerdo de esa ocasión, pero si usted la recuerda, debe ser verdad. Eso sí, no pude haber recitado mucho de Montalvo porque sólo leí los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes, y eso fue hace mucho y ahora no me acuerdo de nada”. A otra pregunta sobre si ahora era más feliz que cuando era joven y podía ver, contestó sin vacilaciones que sí era más feliz porque los jóvenes son tan desesperados... A un catalán que quería saber si pensaba en imágenes, conceptos o en palabras, y después de explicarle inútilmente las dificultades de ese tipo de planteo, terminó por decirle: “Bueno, para simplificar su posición, permítame que le pregunte: usted, cuando tiene un dolor de muelas, ¿lo tiene en español o en catalán?” Todavía deben estar resonando las carcajadas del inmenso público que llenaba todo resquicio de la Universidad Católica.

El día anterior, Ernesto Cardenal había asistido a un conversatorio en los jardines de la misma universidad y había sido aplaudido, tal vez por el mismo público. Su presencia en el congreso, como huésped del mismo, resultó equívoca porque en realidad vino invitado también por el comité de ayuda a la oposición sandinista en Nicaragua. Prefirió seguir el consejo de los miembros políticos del comité y no participar en los debates literarios. Por pura casualidad, me encontré con él en el Museo del Banco Central, que visitamos con Galo René Pérez como huéspedes del director. Con la cordialidad de siempre, Ernesto nos abrazó excusándose por no tener tiempo de participar en el congreso. Como iba camino al Perú, prometió volver a leer sus poemas, de regreso. Recordamos su visita a Yale, hace unos años, y el éxito que tuvo entre los estudiantes y profesores jóvenes que no salían de su asombro al escuchar a un sacerdote que sostenía que había más verdadero cristianismo en Fidel Castro que en la mayoría de los curas católicos. Como siempre, Cardenal parece sereno, animado por una fuerza interior muy firme y constante. La situación de Nicaragua es desesperada, su comunidad de Solentiname ha sido destruida, pero él sigue su tarea, confiando en Dios y practicando literalmente el mensaje cristiano. Mas da pena que no venga a conversar con nosotros porque nos están haciendo falta gentes que no sólo hablen del compromiso (atrincherados en puestos burocráticos del capitalismo) sino gente auténticamente comprometida.

El día anterior, Ernesto Cardenal había asistido a un conversatorio en los jardines de la misma universidad y había sido aplaudido, tal vez por el mismo público. Su presencia en el congreso, como huésped del mismo, resultó equívoca porque en realidad vino invitado también por el comité de ayuda a la oposición sandinista en Nicaragua. Prefirió seguir el consejo de los miembros políticos del comité y no participar en los debates literarios. Por pura casualidad, me encontré con él en el Museo del Banco Central, que visitamos con Galo René Pérez como huéspedes del director. Con la cordialidad de siempre, Ernesto nos abrazó excusándose por no tener tiempo de participar en el congreso. Como iba camino al Perú, prometió volver a leer sus poemas, de regreso. Recordamos su visita a Yale, hace unos años, y el éxito que tuvo entre los estudiantes y profesores jóvenes que no salían de su asombro al escuchar a un sacerdote que sostenía que había más verdadero cristianismo en Fidel Castro que en la mayoría de los curas católicos. Como siempre, Cardenal parece sereno, animado por una fuerza interior muy firme y constante. La situación de Nicaragua es desesperada, su comunidad de Solentiname ha sido destruida, pero él sigue su tarea, confiando en Dios y practicando literalmente el mensaje cristiano. Mas da pena que no venga a conversar con nosotros porque nos están haciendo falta gentes que no sólo hablen del compromiso (atrincherados en puestos burocráticos del capitalismo) sino gente auténticamente comprometida.

Ya es tarde y volvemos a nuestras literas.

Martes 5

Rodeada de mar por todas partes, cada isla de las Galápagos tiene el problema de la escasez de agua potable. A nuestra costa, aprendemos la dura lección de vivir en un archipiélago volcánico. El Calicuchima tiene el agua racionada. Así que aprendemos a racionar nuestras visitas al w.c., a bañarnos (en el Ecuador) una vez por día, y a limpiarnos los dientes con agua mineral. Rabelais y Céline podrían describir con mayor elocuencia que yo este capítulo coprológico. Prefiero refugiarme en el decoro victoriano de Darwin (que nunca habla de este problema en su Diario). Pero ya en el tercer día de nuestra excursión, empieza a hacerse visible el desesperado esfuerzo por seguir pareciendo consumistas urbanos. Nos acostumbramos a exagerar la loción para después de afeitarse, o a petrificar la nariz cuando pasamos por ciertas áreas higiénicas del barco. Por suerte hay mucho aire afuera, podemos dormir con los ojos de buey abiertos y no falta la ocasional gota de agua que sale inesperadamente de la reseca canilla. No quiero ni pensar cómo se las arreglan las valientes compañeras de excursión.

Hoy visitaremos la Isla San Cristóbal, la Chatham de Darwin. Por primera vez, tenemos oportunidad de ver, muy de cerca, las aves en sus nidos: pinzones, pájaros brujos, fragatas (que al volar, despliegan las alas como un velero del siglo pasado), piqueros enmascarados (con un antifaz como el de Douglas Fairbanks en The Mark of the Zorro), piqueros de patas azules (que empollan los huevos con sus patas) piqueros de patas rojas, gaviotas de cola bifurcada y sobre todo golondrinas. Pero no podemos negar nuestro origen: el pajaro que más nos conmueve es el albatros, celebrado por Coleridge y su discípulo Baudelaire. Pronto estamos recitando, entre todos y a pedazos, el hermoso poema del francés:

aves en sus nidos: pinzones, pájaros brujos, fragatas (que al volar, despliegan las alas como un velero del siglo pasado), piqueros enmascarados (con un antifaz como el de Douglas Fairbanks en The Mark of the Zorro), piqueros de patas azules (que empollan los huevos con sus patas) piqueros de patas rojas, gaviotas de cola bifurcada y sobre todo golondrinas. Pero no podemos negar nuestro origen: el pajaro que más nos conmueve es el albatros, celebrado por Coleridge y su discípulo Baudelaire. Pronto estamos recitando, entre todos y a pedazos, el hermoso poema del francés:

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

Ahora los tenemos delante de nuestros ojos, estos viajeros alados, despegando desde el borde mismo del acantilado, volando en grandes y hermosos círculos, infatigables y serenos. Más tarde, plantado en el centro del camino que nos está destinado, un albatros nos enfrenta, irritado por nuestra atención turística. Entonces podemos verlo, dejando caer sus alas (“como remos”, dice el poeta), torpemente, sobre sus flancos:

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!

Lui, naguere si beau, qu’il est comique et laid!

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher.

Pero nuestro albatros ni siquiera está dispuesto a caminar torpemente. Furioso por la invasión a su territorio, quiere  eliminarnos con la fusilería de sus ojos, nos empuja literalmente con los gestos hostiles de su pico, fuera del camino marcado. Nos quedamos inmóviles, esperando que se canse de esta actitud hostil. Al fin, desdeñoso y rezongando, se va a pasos cortos, ridículos. Baudelaire debe haber visto albatros (además de leerlos en el poema de Coleridge) cuando su viaje a Madagascar. Yo había visto algunos al cruzar el Atlántico. Pero ahora están ahí, a mano, o casi, y nos impresionan por corroborar tan exactamente las palabras del poeta. Solo más tarde, al repasar mi Darwin de regreso de las Galápagos, me entero que nuestra comunión literaria con los albatros de San Cristóbal fue falsa. No son la especie que Coleridge inmortalizó en The Rime of the Ancienf Mariner, y Baudelaire glosó en su poema de Les fleurs du mal. Los nuestros son grises y no tienen otro pedigrí literario que el que les otorga, sin mayor entusiasmo, Darwin. Aquellos son blancos, majestuosos, verdaderos “rois de l’azur”. Al leer la

eliminarnos con la fusilería de sus ojos, nos empuja literalmente con los gestos hostiles de su pico, fuera del camino marcado. Nos quedamos inmóviles, esperando que se canse de esta actitud hostil. Al fin, desdeñoso y rezongando, se va a pasos cortos, ridículos. Baudelaire debe haber visto albatros (además de leerlos en el poema de Coleridge) cuando su viaje a Madagascar. Yo había visto algunos al cruzar el Atlántico. Pero ahora están ahí, a mano, o casi, y nos impresionan por corroborar tan exactamente las palabras del poeta. Solo más tarde, al repasar mi Darwin de regreso de las Galápagos, me entero que nuestra comunión literaria con los albatros de San Cristóbal fue falsa. No son la especie que Coleridge inmortalizó en The Rime of the Ancienf Mariner, y Baudelaire glosó en su poema de Les fleurs du mal. Los nuestros son grises y no tienen otro pedigrí literario que el que les otorga, sin mayor entusiasmo, Darwin. Aquellos son blancos, majestuosos, verdaderos “rois de l’azur”. Al leer la prosa científica, precisa, de Darwin siento vergüenza retrospectiva por nuestro entusiasmo, nuestro inútil esfuerzo por reconstruir el poema de Baudelaire. Me siento como esos visitantes de una iglesia gótica que, extasiados hasta el misticismo por un colorido vitral, se enteran de que es una obra moderna: el original fue destruido cuando la revolución francesa o fue volado por las bombas de las superfortalezas volantes de la Segunda Guerra Mundial.

prosa científica, precisa, de Darwin siento vergüenza retrospectiva por nuestro entusiasmo, nuestro inútil esfuerzo por reconstruir el poema de Baudelaire. Me siento como esos visitantes de una iglesia gótica que, extasiados hasta el misticismo por un colorido vitral, se enteran de que es una obra moderna: el original fue destruido cuando la revolución francesa o fue volado por las bombas de las superfortalezas volantes de la Segunda Guerra Mundial.

Este es el primer mediodía realmente ecuatorial que tenemos. No hay brisa y el sol raja. Demasiado tarde me doy cuenta que no me he puesto bastante crema en los brazos, que empiezan a tomar un color de carne cruda, me arden las orejas y la punta de la nariz que no consigo proteger con mi gorrito de tela, en los tobillos hay una franja que parece robada de una langosta. Cuando me tiro al agua en una caleta en que es posible nadar sin riesgo de ser visitado por tiburones, tengo la sensación de que mi piel chirría. Pero al minuto me he olvidado de las quemaduras. Con nosotros, se bañan docenas de focas. Son los animales más mansos y juguetones del mundo. Empiezan por nadar, rápidamente, en torno de nosotros, estudiándonos por las dudas, pero al ver que somos pacíficos, se ponen realmente confianzudas. Pasan ágilmente entre nuestras piernas y nos dan topetazos de carneros marinos. Al ser bien recibidas, se atreven a dar pequeños mordiscos, como cachorros mimados. Al cabo, están desfachatadas. Una termina por apoderarse de una de las patas de rana de un bañista y no la larga. O la larga sólo cuando se convence que el bañista también quiere jugar. Empiezan un tira y afloja que desata una tempestad de cámaras y flashes. Los únicos que no condescienden a tanta jarana son los lobos marinos. Desde la orilla nos saludan con algún ladrido seco si nos acercamos demasiado a sus respectivos territorios. Pero no objetan que juguemos con sus focas en el agua: la territorialidad no se extiende al mar. Sobre las rocas dormitan los cachorros, blanquitos y tan tiernos que dan ganas de estrujarlos. Pero ya nos han explicado que está terminantemente prohibido hacerlo. Se corre el riesgo de que se contaminen con nuestro olor y las madres sean incapaces de reconocerlos por el olfato, dejándolos sin alimento ni cuidado. Así que tenemos que contentarnos con las fotografías. Cuando vuelvo a la arena me quedo un rato hipnotizado por dos foquitas que no se cansan de rodar, una sobre otra, embadurnándose con la arena, incensantes e infinitas en su juego.

La excursión está llegando a su fin. Todavía nos queda un paseo por las tiendas para turistas de la isla y los bares de los alrededores. Pero ya nos empiezan a entrar las ganas de dejar este zoológico mágico y volver a nuestras cajitas urbanas. El capitán invita a un grupo a almorzar con él, en el confortable comedor que corresponde a la oficialidad y que parece decorado para una película de los años cincuenta. La comida es la misma del comedor turístico pero la bebida no sólo es mejor sino de una abundancia pantagruélica. Se nos explica que hoy es el día de Quito, no sé cuántos años (y siglos) de la fundación de la ciudad. Vamos a volver al comedor en la noche después de la cena, para seguir dando el tradicional grito: ¡Viva Quito! En realidad, parece que todo el día no hacemos otra cosa que brindar. Cuando llega la noche, el Calicuchima está anclado en la bahía, frente al pueblo, y gira lentamente sobre sus anclas. En el puesto de mando no hay nadie. De las entrañas del barco sube ritualmente el grito repetido de las celebraciones.

La noche está tibia y hay una curiosa luminosidad en el aire. Otro barco está delante del nuestro y también gira lentamente sobre sus anclas. Una ilusión óptica nos hace creer que los dos se van acercando lentamente. O, por lo menos, es lo que sostiene Juan Luis Panero que se ha adherido vivamente a las celebraciones y ahora sube a tomar un poco de aire. Trata de convencerme de que dentro de cinco minutos vamos a chocar y hasta me apuesta una botella de whisky a que la catástrofe va a suceder. Un poco más sobrio, o tal vez con más millas marinas entre pecho y espalda, le observo que el Calicuchima no avanza realmente, que mire sobre la borda y no va a ver la menor estela, que si nos moviéramos habría olitas, etc. No sé si mis argumentos lo convencen. Lo cierto es que los cinco minutos pasan y seguimos balanceándonos, cerca pero lejos del otro barco. No apunto esto para decir que Juan Luis me debe una botella de whisky (se la pienso cobrar la primera vez que nos encontremos en Bogotá, donde trabaja ahora), sino para indicar, o aludir, a un cierto estado de sugestión colectiva que se ha ido apoderando de nosotros, alimentado por la extrañeza de estas islas prehistóricas, por la violencia hecha a nuestros hábitos urbanos al tener que aceptar que en este mundo los hombres somos parásitos indeseables. Y también, es claro, por la más sutil experiencia de estar confinados en un barco militar en el que somos como niños en manos de la tripulación y la oficialidad. Ellos lo saben todo y nosotros nada. Ahora, para cortar la histeria contagiosa de Juan Luis (que está empezando a minar hasta mi racionalismo), tenemos que mandar a alguien a hablar con algún oficial para que nos aseguren que no, que los barcos no van a chocar y que podemos irnos a nuestras literas, como chicos buenos y dormir bien y etc., etc.

Miércoles 6

A las 7 a.m tenemos que tener todo empacado porque a las ocho vendrá el ómnibus que nos devolverá al aeropuerto. El Calicuchima ha viajado toda la noche y estamos otra vez en el muelle de Bartra. Por broma, le digo a Luis que un tablón que comunica nuestro barco con un barco-tanque recostado al muelle, será la escalerilla por la que debemos bajar con todo nuestro equipaje; se mata de risa. Nos ponemos a imaginar a nuestros compañeros menos atléticos, y a nosotros mismos, negociando la impedimenta turística sobre ese tablón de piratas. Media hora después, en fila india, bajamos por el tablón, precariamente, ayudados o empujados por la tripulación y las lindas gringuitas, hasta la seguridad de tierra firme, el ómnibus, el aeropuerto, la civilización en fin.

El ómnibus que nos lleva al aeropuerto regresa al muelle y nos quedamos de golpe, y por primera vez desde que empezó el congreso, literalmente solos: cuarenta turistas, incapaces de estornudar sin tener un kleenex a mano, abandonados en un aeropuerto en que no hay una sola persona de servicio, en que los w.c. no funcionan, no hay agua potable, y sólo hay (fuera) un sol rajante, algunos cactos, unos bancos de cemento y las pistas desoladas. Tardamos una media hora en convencernos de que hemos sido abandonados para siempre a nuestro destino. El destete brusco nos hace volver la mirada al caminito que lleva al muelle. Algunos piensan que hay que regresar al barco, nuestro único punto de contacto con el mundo exterior. (Más tarde nos enteraremos que el barco no tenía radio y que de hecho estuvimos cuatro días sin otro contacto que el que nos daban los puertos en que parábamos).

El ómnibus que nos lleva al aeropuerto regresa al muelle y nos quedamos de golpe, y por primera vez desde que empezó el congreso, literalmente solos: cuarenta turistas, incapaces de estornudar sin tener un kleenex a mano, abandonados en un aeropuerto en que no hay una sola persona de servicio, en que los w.c. no funcionan, no hay agua potable, y sólo hay (fuera) un sol rajante, algunos cactos, unos bancos de cemento y las pistas desoladas. Tardamos una media hora en convencernos de que hemos sido abandonados para siempre a nuestro destino. El destete brusco nos hace volver la mirada al caminito que lleva al muelle. Algunos piensan que hay que regresar al barco, nuestro único punto de contacto con el mundo exterior. (Más tarde nos enteraremos que el barco no tenía radio y que de hecho estuvimos cuatro días sin otro contacto que el que nos daban los puertos en que parábamos).

La histeria contenida la noche anterior nos empieza a minar rápidamente. Refugiados al pie de la torre de comando, vacía y cerrada a llave, Luis Goytisolo, Juan Luis Panero y yo nos ponemos a imaginar el libreto de una película de catástrofe que podríamos filmar con nuestra aventura. Luis quiere que el film comience con cada uno de los excursionistas saliendo de su mundo cotidiano, para ir al aeropuerto militar de Quito. Mas melodramático, yo quiero un comienzo espectacular: un gigantesco albatros rasga los aires y va volando circularmente sobre la Isla San Cristóbal. Filmada la toma con helicóptero, la imagen se concentra en la caleta en que juegan las focas. No hay un ser humano a la vista pero un zoom se va centrando sobre una mancha blanca en la arena, una de cuyas extremidades, con una pata de rana, está siendo tironeada por una foca juguetona. Al centrarse del todo se ve el cuerpo desnudo (hermoso, es claro) de una de las guías: el agua, la foca, la cámara juegan tantalizadoramente con ella. Está muerta. Entonces empiezan los títulos, sobre una música de fondo a la Bernard Herman, y con la secuencia que inventó Luis. Para reforzar el libreto llega oportunamente Álvaro Mutis que desde hace años trabaja y vive en México, y que ha escrito algunos hermosos libretos cinematográficos. Uno, notable, sobre los últimos días de Bolívar está en el volumen titulado La mansión de Araucaíma (Barcelona, Seix-Barral), relato que también tuvo su origen en un libreto, éste escrito especialmente para Buñuel.

Con Álvaro a mano, nos largamos a preparar una superproducción financiada por Joseph E. Levine, y con elenco internacional. Apoyándonos en semejanzas físicas o de carácter vamos desarrollando el casting. Hay elecciones que están tan a la vista que es imposible errar: Jack Nicholson tiene que ser Luis; Anthony Quinn, Álvaro; David Niven, Alfredo Pareja; Anouk Aimée, la mujer de Álvaro; Vittorio Gassman, Ángel Rama. Otros son más difíciles de adjudicar. Margaret, nuestra guía favorita, puede ser una Ali McGraw, más jovencita, o una Sissy Spacek. Pero cualquier starlet con talento podría servir. Juan Luis y Pitoya tienen que ser no sólo muy jóvenes sino muy bonitos y con aire “caro”. Propongo Dominique Sanda para Pitoya pero no me decido por nadie para Juan: un Michael Caine, cuando apareció por primera vez en The Ipcress File, podría dar la dosis exacta de lentes, sexo y sobreentendido sentido del humor. Pero ahora Caine ya está mostrando demasiado los estragos de una década de sólida bebida. Para mi personaje, las opiniones están divididas. Pienso que Alberto Sordi podría servir, pero Álvaro cree que Woody Allen estaría mejor, aunque él es flacucho y yo estoy más por el lado de los sólidos. Le digo que Martha Traba (crítica de arte, al fin) ya me había adjudicado una vez a Woody Allen. Así que nos quedamos con ese casting, por ahora.

Pero hasta la fantasía de la catástrofe se agota como remedio contra el terror atómico. Excursionistas que no encuentran consuelo en el cine han convencido a nuestra guía de que vuelva al barco para buscar noticias. Cuando Margaret regresa repite la noticia que sabíamos (y en la que hace horas que no creemos); el avión llegará a las 12:30 p.m. El reparto del único paquete de galletitas es melancólico. Yo tengo una tableta de chocolate (siempre llevo una: he leído Arms and the Man, El soldado de chocolate, de Shaw) pero no me animo a ofrecerla todavía. Sin agua, el chocolate puede ser una forma dulce del suplicio de Tántalo. Empezamos a entrar en coma, a caer inmóviles sobre los sillones del aeropuerto. Me descubro dormitando, con grandes imágenes “technicoloridas” del film que nunca haremos.

Aquí se interrumpe el manuscrito. El final es conocido. A las 12 en punto un jeep trae tres soldados que transforman la ruina atómica intacta del aeropuerto en una máquina eficiente. Volvemos al siglo XX, estamos en un aeropuerto militar de las Galápagos, y el avión de las 12:30 p.m. llega a las 12:30 p.m. La película termina trivialmente con un happy ending. ~

© Letras libres, agosto, 2006