El otro Orígenes: Negación y Reverso

Margarita Pintado Burgos, Emory University

A estas alturas no podemos concebir al grupo o generación “Orígenes”(1) sin pensarle su reverso anti-origenista. Los críticos, algunos de ellos origenistas, han sido consistentes en sus señalamientos respecto a la obra de dos poetas que  parecen salirse de las coordenadas del grupo: Virgilio Piñera y Lorenzo García Vega.(2) Quizá haya sido la filósofa española María Zambrano, la primera en notar cierta falta de acoplamiento por parte de los dos poetas. En “La Cuba secreta” (1948), ensayo profético en torno a la misión de los origenistas publicado en Orígenes, Zambrano pasa lista a los autores convocados en la antología Diez poetas cubanos (1948), de Cintio Vitier. Allí expresa que “[l]os diez poetas cubanos nos dicen diferentementela misma cosa: que la isla dormida comienza a despertar como han despertado un día todas las tierras que han sido después historia” (108). Cuando Zambrano escribe que los poetas “nos dicen diferentemente la misma cosa,” intuimos que está hablando de la veta disidente expresada en la obra de Piñera y de García Vega: “No es música ni canto la poesía de Virgilio Piñera,” expresa, añadiendo más adelante que se trata de un poeta que “tiene mucho de confesión al revés” (112). Culmina Zambrano su ensayo con el siguiente comentario:

parecen salirse de las coordenadas del grupo: Virgilio Piñera y Lorenzo García Vega.(2) Quizá haya sido la filósofa española María Zambrano, la primera en notar cierta falta de acoplamiento por parte de los dos poetas. En “La Cuba secreta” (1948), ensayo profético en torno a la misión de los origenistas publicado en Orígenes, Zambrano pasa lista a los autores convocados en la antología Diez poetas cubanos (1948), de Cintio Vitier. Allí expresa que “[l]os diez poetas cubanos nos dicen diferentementela misma cosa: que la isla dormida comienza a despertar como han despertado un día todas las tierras que han sido después historia” (108). Cuando Zambrano escribe que los poetas “nos dicen diferentemente la misma cosa,” intuimos que está hablando de la veta disidente expresada en la obra de Piñera y de García Vega: “No es música ni canto la poesía de Virgilio Piñera,” expresa, añadiendo más adelante que se trata de un poeta que “tiene mucho de confesión al revés” (112). Culmina Zambrano su ensayo con el siguiente comentario:

Y se cierra el volumen con los poemas de un poeta que apenas se había dejado ver en las Revistas ya aludidas en las que fueron apareciendo los poetas de esta Antología: Lorenzo García Vega. Y trae una riqueza, algo tal vez nuevo y único en este libro: la alegría (115).

Es curioso que Zambrano comience por señalar la invisibilidad del poeta. A diferencia de Piñera, quien ya se había hecho de un nombre y de una reputación, este otro poeta que trae “algo tal vez único y nuevo” es uno que “apenas se había dejado ver en las Revistas.” El primero “tiene mucho de confesión al revés,” y el segundo es apenas una sombra que comienza a despejarse: Negación y Reverso. Es verdad que ambos autores se posicionaron en una zona marginal respecto al resto del grupo, ya fuera por el influjo vanguardista –sobre todo en García Vega –, o por su expresado ateísmo. Sin embargo, sería un error craso leerlos como un frente común en contra del origenismo clásico, o central.(3) La disidencia también se bifurca; habrá que considerar, pues, las diferencias entre una poética de la negación (Piñera), y una poética del reverso (García Vega).

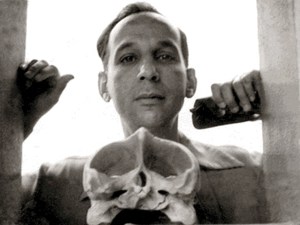

Dice Antonio José Ponte que Piñera “escribía negando” (52). Su anti-origenismo radicaba en asumir una poética y postura evidentemente contrarias a las del resto del grupo. El objetivo está claro: desestabilizar el centro gravitacional de Orígenes ocupado por la figura de Lezama.(4) Y lo logró. De ahí la crítica que Vitier(5) y Gastón Baquero(6) hicieron de su poema “La isla en peso” (1943), en donde el poeta es acusado de antillanizar y barbarizar a la nación cubana. Convertir a Cuba en una isla más, con “la maldita circunstancia del agua por todas partes”(7) es negarle el mito que le falta a los cubanos.(8) Naturalmente, el gran negador recibirá la atención, aunque sea a modo de crítica, de los demás origenistas.

García Vega, por otro lado, ha practicado desde siempre una “escritura en falta,” como recientemente la ha llamado Rogelio Saunders. Este afán casi neurótico de escribir borrando, latente sobretodo en su obra más reciente, es la exacerbación de lo que comenzó siendo una escritura del reverso. En esta escritura del reverso se incorporan los detalles más nimios, la basurita, o la sobra que otros van dejando en el camino; las gesticulaciones que nunca llegaron a ser voz, pero que son (o deberían ser) parte esencial de la historia narrada. En principio, el reverso no muestra su garra polémica y desmitificadora como lo hace la escritura negadora, pero ese afán por exhibir en un primer plano lo que otros dejan como telón de fondo, deviene una poderosa crítica en contra de cualquier propósito hegemónico.

más nimios, la basurita, o la sobra que otros van dejando en el camino; las gesticulaciones que nunca llegaron a ser voz, pero que son (o deberían ser) parte esencial de la historia narrada. En principio, el reverso no muestra su garra polémica y desmitificadora como lo hace la escritura negadora, pero ese afán por exhibir en un primer plano lo que otros dejan como telón de fondo, deviene una poderosa crítica en contra de cualquier propósito hegemónico.

En una entrevista con Carlos Espinosa, García Vega dice haber visto a Piñera sólo dos veces: “de lejos, la noche en que fue al estreno de su Electra Garrigó, y de cerca, después que llegó el castrato, cuando me lo presentaron y crucé unas pocas palabras con él” (23). En efecto, el menor de los origenistas le pisa los talones a Piñera, quien parte a Buenos Aires en el momento en que García Vega comienza a hacerse de un lugar dentro de la revista. No hubo, pues, ni amistad, ni críticas paralelas de sus respectivas obras, ni proyectos comunes. Además de esto, García Vega nunca renegó de su pasado origenista, ni tampoco colaboró en Ciclón, revista que fundara Piñera junto a José Rodríguez Feo, y en la que atacaron duramente a Lezama y a Orígenes. Pero fue Lorenzo quien escribió el libro más negador y desestabilizador de los origenistas, libro en el que despotricó en contra de todo y de todos: de los origenistas, de Lezama, de la revolución, de la nación, de la identidad, del exilio, etc. Y es que sólo aquel que se concibiese como origenista, y que perteneciera de lleno al grupo, podía escribir, desde el lugar de un notario o de un testigo, un texto como Los años de Orígenes (1978). García Vega no negó la historia del grupo como la negaría alguien que aún tiene algo que perder, o ganar, sino que, siendo el magnífico perdedor que fue y sigue siendo, la mostró bajo otra luz, dándole el don de la voz a los detalles más pobres. A cada sonido le corresponde un silencio previo, y son esos silencios previos los que García Vega intenta fijar en sus textos. Es en esas suspensiones de la palabra, en el desgesto, en donde aparece el hondo, penetrante vacío de Cuba.

Vitier es el primero que usa la palabra reverso al referirse a la poesía de García Vega. Dice el crítico respecto a Suite para la espera que “lo que él busca centralmente es otra cosa, lo inaprensible del hecho en su parpadear bajo la luz que lo anula o lo ahueca” (Lo cubano 524). Buscar otra cosa no es negar el presente, ni desatender lo que aparece como urgente, sino permitirse transcender esa barrera que se presenta como horizonte, y llegar a la génesis de las cosas. Es creer que en lo inaprensible del hecho se encuentra, a modo de residuo, la historia universal y particular de un evento, sea cual sea. Y esta recuperación del deshecho permite una penetración mayor en los misterios cotidianos del día: “El estremecimiento de lo viejo, de un algo impensado retenía. Tu. Tu. Parecían de muy lejos las puertas y ventanas. El sueño desenvolviéndose por las casas, (Confianza de extraños recovecos y dulce melodía),” leemos en “Variaciones,” el primer poema de Suite para la espera (10). Retención de lo impensado para escrutar el pensamiento, sin darlo por sentado; explicitar la sensación de lejanía que a veces impone lo más cercano, a fin de reconocernos como extranjeros y desposeídos.

De acuerdo con Vitier la poesía de Piñera “descansa en una exploración de lo demoníaco personal” en donde el lector se encuentra “ante un idioma absolutamente previsto en sus efectos y sellado en cada instante de mano maestra…” (Diez poetas 79-80). Se trata de un idioma que se reconoce como artilugio, y que es la creación de un poeta metódico que sabe el rumbo que toman las palabras: de dónde vienen, a dónde van. No hay sorpresas ni imprevistos; el infierno es fiel a su  rutina. Entre los poemas incluidos en la antología, se encuentran “Las Furias,” “Sonetos oscuros,” “La destrucción del danzante,” y “Seca lamentación.” Los títulos son una franca advertencia del contenido de su poesía. Al fruto poético, nacido en medio de un desierto, sólo le pueden nacer espinas. Por ejemplo, en “Las Furias:” “Hasta ahora he asistido a los santuarios / con rodillas de perro ajusticiado, / con un golpe de sangre entre los labios, / vestido de cadáveres” (Piñera, 23). Hay un tono apocalíptico, pero es un tono, digamos, acostumbrado al Apocalipsis, lo que le da más contundencia y peso a la palabra. Piñera construye una fortaleza. Las palabras escritas desde el peso del No, no se dejan acariciar, ni manipular por las palabras de los demás origenistas.

rutina. Entre los poemas incluidos en la antología, se encuentran “Las Furias,” “Sonetos oscuros,” “La destrucción del danzante,” y “Seca lamentación.” Los títulos son una franca advertencia del contenido de su poesía. Al fruto poético, nacido en medio de un desierto, sólo le pueden nacer espinas. Por ejemplo, en “Las Furias:” “Hasta ahora he asistido a los santuarios / con rodillas de perro ajusticiado, / con un golpe de sangre entre los labios, / vestido de cadáveres” (Piñera, 23). Hay un tono apocalíptico, pero es un tono, digamos, acostumbrado al Apocalipsis, lo que le da más contundencia y peso a la palabra. Piñera construye una fortaleza. Las palabras escritas desde el peso del No, no se dejan acariciar, ni manipular por las palabras de los demás origenistas.

El infierno piñeriano se sostiene, en parte, por la explotación del imaginario católico. Los suyos son poemas de culpa y condenas, de perros ajusticiados, de rodillas hincadas y suplicantes, de santuarios, y remordimientos: “Solicito las Furias / que por la noche olvidan la feroz existencia del recuerdo / y este remordimiento de morirnos / con la cuerda de mimbre del pecado. / Más que una salvación administrada / quiero vuestro engrasado vuelo, Furias” (Piñera 24). Piñera atrapa en el aire las flechas lanzadas por los origenistas, y las convierte en dardos envenenados listos para ser lanzados de vuelta. De este modo el poeta se erige consabidamente como la voz de protesta de Orígenes, su rival necesario y esperado. No ocurre lo mismo con la poética del reverso de García Vega.

las flechas lanzadas por los origenistas, y las convierte en dardos envenenados listos para ser lanzados de vuelta. De este modo el poeta se erige consabidamente como la voz de protesta de Orígenes, su rival necesario y esperado. No ocurre lo mismo con la poética del reverso de García Vega.

Ambos poetas se asemejan, como señala Enrique Saínz por “su develamiento de los rasgos del desastre” (68), pero ese develamiento se da por vías distintas. El desastre, o la intuición del desastre, por ejemplo, es en Piñera una “furia amarilla,” mientras que en García Vega será un “hilo de luz” extendido sobre su frente. Hay una constante alegría, tímida alegría, y tierna melancolía en todos los textos que García Vega publicara en sus años de origenista. Al leer los versos de Suite para a espera (1948) parece que regresáramos de un largo viaje, y comenzáramos a palpar, con los ojos de adulto, el paisaje de nuestra niñez. Todas las cosas parecen seguir un orden que desconocemos, pero que se cumple fielmente, todos los días. Cada cosa ocupa el lugar que le corresponde. Las palabras parecen haber nacido una detrás de la otra, no por la intervención del poeta, sino porque su mera presencia parece precipitar el develamiento de un orden arcano. La relación que García Vega guarda con las palabras es muy distinta a la de Piñera. Dado que el primero busca el gesto anterior  a la palabra, nos parece que el paisaje ha nacido con él. Lorenzo García Vega no reclama, invoca. No es que las palabras obedezcan a su mandato, como en el caso de Piñera, es más bien como si las palabras hubieran esperado un largo tiempo para ser traídas de nuevo a la vida. Leyendo sus versos nos sabemos testigos de una peculiar historia de amor entre él y las palabras, sus palabras que, como mariposas, parecen quedarse largo tiempo revoloteando en su piel. Aún cuando el poema sea sombrío, el amor a la palabra queda intacto:

a la palabra, nos parece que el paisaje ha nacido con él. Lorenzo García Vega no reclama, invoca. No es que las palabras obedezcan a su mandato, como en el caso de Piñera, es más bien como si las palabras hubieran esperado un largo tiempo para ser traídas de nuevo a la vida. Leyendo sus versos nos sabemos testigos de una peculiar historia de amor entre él y las palabras, sus palabras que, como mariposas, parecen quedarse largo tiempo revoloteando en su piel. Aún cuando el poema sea sombrío, el amor a la palabra queda intacto:

Porque nuestro centro galopa,

como el jinete de aquella lectura, del imaginarnos la noche,

y nuestro traje, nuestra tristeza, apareja la sequedad

con su canto de rasgado insecto (Suite 14).

A diferencia de la precisión y previsión del idioma de Piñera, en el de García Vega, su fulgor “le sale más bien oblicuo y de rechazo, a tientas el ser contra la noche, la lluvia, la epifanía de monstruos” (Diez poetas 229-230). Se trata de un idioma en constante búsqueda, que se descarría para poder descubrir los misterios cotidianos que nadie más parece notar. No asistimos a la repetición piñeriana, sino a una renovación continua del lenguaje; su voz, la voz del poeta, se acurruca en el gesto de la palabra, antes de que ésta nazca. Volvamos al poema “Las Furias,” de Piñera, en donde las últimas tres estrofas se convierten en una sofocante letanía. Piñera repite desde el saber. La palabra viene, como uno de sus perros arrepentidos, a rendirse delante de su maestría, de su dominio y control como señor de las tinieblas. La repetición en él no es un acto de fe, sino una prueba de su conocimiento. Conoce su efecto inmediato, el miedo que le imparte a las palabras que salen de su boca:

¿No es así, Furias mías?

¿No es que el río dividido cayendo entre vosotras?

¿No es que el garzón de las melancolías

odia furiosamente esas islas de las consagraciones?

Una amarilla rabia,

una amarilla tela,

un amarillo espejo,

una amarilla lluvia,

es todo cuanto queda,

alegres Furias.

Las preguntas de Piñera son de corroboración, y lo que se corrobora es la rabia. Muy lejos está de la duda, tan lejos que casi nos da seguridad. El lector se siente guarecido, aunque sea en una fortaleza habitada por la furia, lo que no ocurre, como advierte Saínz, con los poemas de Suite para la espera: “Cuando leemos esas páginas nos parece que todo puede estallar en pedazos, que nada tiene la suficiente cohesión como para quedar a salvo del desastre […] creemos estar en un sueño, absortos y desamparados, concientes de que nada podemos hacer más que mirar y esperar” (64-65). La falta de control hace que el sueño de García Vega sea un lugar mucho más perturbador que la pesadilla impuesta por Piñera:

¿Tentación? ¿Cruce de calles? ¿Caminar? Oh, si, tarde como manto,

vívido paisaje. Reminisencia de cansados

niños en el portal tendidos.Despaciosos pinos se mueven. Carrete

ra de cristal por la luna empapada.

Cañaverales meciendo sus ensueños: Torpes. Quedo guiños de estrellas

(Suite 9-10)

Esta falta de control no debe ser confundida con pura intuición o arrebato poético, sino que constituye otra forma de conocimiento. Saber no es nunca un proyecto acabado, sino una ruta que, como la escritura, avanza y retrocede. Una vez que el saber se erija como verdad, habrá que comenzar a buscarle su reverso. Las preguntas no intentan corroborar nada, sino que aparecen para desestabilizar aún más la escena pintada por el poeta, quien ha sido tragado por el paisaje.

En Los años de Orígenes, García Vega plantea el gran problema que representa para él la narración, dado que “narrar es establecer la contradicción entre sujeto y objeto” (10), cosa que el escritor no sabe hacer, dado que esto implicaría un desapego de la experiencia, y ese desapego implicaría a su vez una traición. Si, como afirma el autor, “lo plástico también puede testificar” (14), el escritor no-escritor opta por una anti-escritura que borre la distancia entre el sujeto y el objeto, hasta hacerlos crecer, paralelamente, desde un mismo plano. Recordemos que “Vocación de narrador es vocación de testigo” (10), de modo que la única manera de guardar un testimonio fiel es entendiéndose como parte del paisaje: “entrar por aquel paisaje, por aquel aire, por aquella luz, como se entra en un espejo y se queda para siempre atrapado dentro de él” (10). “Poesía imposible” (Lo cubano 526), dirá Vitier; poesía que no quiere ser metáfora, poesía que no imita, sino que es. Y el poeta es un elemento más de ese paisaje que va cediendo, poco a poco, al tacto de las palabras. Mientras Piñera se asegura un lugar irrefutable dentro del poema: “Soy el garzón de las melancolías / distribuyendo aires amarillos” (24), el lugar que ocupa García Vega es más bien de objeto que de sujeto. Así, su presencia no se alza como dueño y señor de sus paisajes, sino que aparece como otra forma más entre tantas, vencida por el cambio, por las transmutaciones del tiempo, o por los elementos de la naturaleza: “Me hieren los minutos. Siento el estremecimiento delirante. Desgárrenseme las carnes: percibo el devenir plástico del día” (9). El poeta se funde con el paisaje narrado, y crece paralelamente, junto a él: “Quiero seguir en círculos creciendo” (Suite 10). Este emparejamiento, o fusión entre objeto y sujeto, desestabiliza la relación entre el poeta, el poema y el lector.

es establecer la contradicción entre sujeto y objeto” (10), cosa que el escritor no sabe hacer, dado que esto implicaría un desapego de la experiencia, y ese desapego implicaría a su vez una traición. Si, como afirma el autor, “lo plástico también puede testificar” (14), el escritor no-escritor opta por una anti-escritura que borre la distancia entre el sujeto y el objeto, hasta hacerlos crecer, paralelamente, desde un mismo plano. Recordemos que “Vocación de narrador es vocación de testigo” (10), de modo que la única manera de guardar un testimonio fiel es entendiéndose como parte del paisaje: “entrar por aquel paisaje, por aquel aire, por aquella luz, como se entra en un espejo y se queda para siempre atrapado dentro de él” (10). “Poesía imposible” (Lo cubano 526), dirá Vitier; poesía que no quiere ser metáfora, poesía que no imita, sino que es. Y el poeta es un elemento más de ese paisaje que va cediendo, poco a poco, al tacto de las palabras. Mientras Piñera se asegura un lugar irrefutable dentro del poema: “Soy el garzón de las melancolías / distribuyendo aires amarillos” (24), el lugar que ocupa García Vega es más bien de objeto que de sujeto. Así, su presencia no se alza como dueño y señor de sus paisajes, sino que aparece como otra forma más entre tantas, vencida por el cambio, por las transmutaciones del tiempo, o por los elementos de la naturaleza: “Me hieren los minutos. Siento el estremecimiento delirante. Desgárrenseme las carnes: percibo el devenir plástico del día” (9). El poeta se funde con el paisaje narrado, y crece paralelamente, junto a él: “Quiero seguir en círculos creciendo” (Suite 10). Este emparejamiento, o fusión entre objeto y sujeto, desestabiliza la relación entre el poeta, el poema y el lector.

Al leer a Piñera sabemos desde el principio que nos enfrentamos al verso fúnebre, sombrío y calculado. Temblamos, pero  conocemos las razones del temblor. Cuando leemos a García Vega no estamos tan seguros de cómo se nos ha metido el miedo, ni de cómo hemos llegado a un lugar de tanta desolación. El paisaje alegre de su natal Jagüey Grande que predomina en sus años como origenista, se trastorna a la menor provocación: “Pero no, la madrugada, la martingala de las cuevas vacías. Flamencos desnucados, sus muertes, girando alrededor del coral. Rajadas las campanas[…] Riegos giran en el vacío, invisibles. Doy con el cabello y hago las oraciones de costumbre” (Suite 12-13). El campo se puebla de muerte, de vacíos, de campanas silenciadas, de pájaros bailando sobre sus cuellos ingrávidos. Dice Vitier sobre el efecto de la poesía de García Vega: “…ese sabor que primero se disuelve en risa, pero que va dejando un amargo en la boca, una fría desgana y un rencor” (Lo cubano 529).

conocemos las razones del temblor. Cuando leemos a García Vega no estamos tan seguros de cómo se nos ha metido el miedo, ni de cómo hemos llegado a un lugar de tanta desolación. El paisaje alegre de su natal Jagüey Grande que predomina en sus años como origenista, se trastorna a la menor provocación: “Pero no, la madrugada, la martingala de las cuevas vacías. Flamencos desnucados, sus muertes, girando alrededor del coral. Rajadas las campanas[…] Riegos giran en el vacío, invisibles. Doy con el cabello y hago las oraciones de costumbre” (Suite 12-13). El campo se puebla de muerte, de vacíos, de campanas silenciadas, de pájaros bailando sobre sus cuellos ingrávidos. Dice Vitier sobre el efecto de la poesía de García Vega: “…ese sabor que primero se disuelve en risa, pero que va dejando un amargo en la boca, una fría desgana y un rencor” (Lo cubano 529).

Puede que quien mejor que haya descrito la diferencia entre ambos poetas, y entre negación y reverso, haya sido el propio García Vega, quien compara a Piñera con Lezama, “pues éste también jugaba, exacerbaba, y metía bajo la carpa todas las cosas que pudiera, pero eso sí, siempre dentro de los límites comprendidos por la muralla de la gran ciudad barroca…” Este señalamiento por parte de García Vega no es menor. Piñera escribe sus poemas sentado en la frontera, pero no la cruza. Como el buen provocador que es, convertirá el límite en horizonte poético, y provocará explosiones previstas. Su efecto es rápido, pero por más que intente destruir el centro origenista, por más que viaje a Buenos Aires en busca de un nuevo espíritu renovador que transforme los aires provincianos de La Habana, y por más que funde Ciclón, Piñera no sale de la ciudad amurallada: “Cuando Lezama sublima e idolatra el límite, Piñera pelea contra él, pero si nos acercamos más, podemos sospechar que ambos comparten la idolatría de las formas” (Espinosa 23-24), añade el autor de El oficio de perder (2005).

La obra de Lorenzo García Vega abarca más de medio siglo. No obstante, y muy a pesar de haber pasado la prueba del tiempo, no es una obra que se muestre como un edificio sólido, sino con la fragilidad propia de lo inacabado. Y es ese sentirse frágil lo que le sirve de coraza, pues no se puede destruir una estructura que se presenta como ruina. Este es el resultado de escribir desde el reverso. Sabemos que frente a la figura de Virgilio Piñera, Lorenzo García Vega sigue siendo un escritor “que apenas se ha dejado ver,” y no porque haya renunciado a su oficio de escritor (o su oficio de perder, como le llama), sino por haber asumido una postura, de momento, menos contundente que la del gran negador. Al indagar en los restos, en las zonas sombreadas de la historia, sea cual sea, García Vega se convierte en un escritor siempre a punto de borrarse: difícil de leer, difícil de rastrear (la mayoría de su obra temprana no ha sido reimpresa), y por ende, difícil de abordar. Pero la historia del reverso prevalece. Muertos Lezama, Piñera y la mayoría de los origenistas, aquel sujeto que escribía para desdibujarse sigue escribiendo y publicando, siempre desde el reverso. El efecto (no éxito) de Lorenzo García Vega ha sido lento, pero irrevocable. La bomba que tirara con Los años de Orígenes se reescribe hoy con cada nuevo texto, cada nueva entrevista, y con la llegada de una nueva cepa de jóvenes escritores y críticos, acaso más aptos para una lectura de reversos, capaces de leerlo desde otro mundo que no sea el mundillo de Orígenes.

tiempo, no es una obra que se muestre como un edificio sólido, sino con la fragilidad propia de lo inacabado. Y es ese sentirse frágil lo que le sirve de coraza, pues no se puede destruir una estructura que se presenta como ruina. Este es el resultado de escribir desde el reverso. Sabemos que frente a la figura de Virgilio Piñera, Lorenzo García Vega sigue siendo un escritor “que apenas se ha dejado ver,” y no porque haya renunciado a su oficio de escritor (o su oficio de perder, como le llama), sino por haber asumido una postura, de momento, menos contundente que la del gran negador. Al indagar en los restos, en las zonas sombreadas de la historia, sea cual sea, García Vega se convierte en un escritor siempre a punto de borrarse: difícil de leer, difícil de rastrear (la mayoría de su obra temprana no ha sido reimpresa), y por ende, difícil de abordar. Pero la historia del reverso prevalece. Muertos Lezama, Piñera y la mayoría de los origenistas, aquel sujeto que escribía para desdibujarse sigue escribiendo y publicando, siempre desde el reverso. El efecto (no éxito) de Lorenzo García Vega ha sido lento, pero irrevocable. La bomba que tirara con Los años de Orígenes se reescribe hoy con cada nuevo texto, cada nueva entrevista, y con la llegada de una nueva cepa de jóvenes escritores y críticos, acaso más aptos para una lectura de reversos, capaces de leerlo desde otro mundo que no sea el mundillo de Orígenes.

Notas

1. Para una lectura sobre Orígenes, como grupo y/o generación, ver Consagración de la Habana, de Jesús Barquet (29-41).

2. Entre algunos de estos críticos que han estudiado el anti-origenismo se encuentran Cintio Vitier, Fina García Marruz, Jesús Barquet, Jorge Luis Arcos, Salvador Redonet, Antonio José Ponte, César Salgado y Enrique Saínz.

3. Para una definición del origenismo clásico, ver Arcos 7-21.

4. Para una reflexión de Piñera en su rol de antagonista, ver Ponte 49-59.

5. En Lo cubano en la poesía, Vitier dirá: Esa pupila analítica y desustanciadora, apta para ver Las destrucciones (…), pero no el gnomon o número invisible de la forma, es la que en La isla en peso, va a convertir a Cuba, tan intensa y profundamente individualizada en sus misterios esenciales por generaciones de poetas, en una caótica, telúrica y atroz Antilla cualquiera, para festín de existencialistas (480).

6. En su artículo “Tendencias actuales de nuestra literatura” (1944) dice Baquero que la isla presentada por Piñera es “La isla que sale de ese afán de “hacerme una historia” a contrapelo de la historia evidente – y de la geografía, la botánica y la zoología evidentes – es una isla de plástica extra-cubana, ajena por completo a la realidad cubana. Isla de Trinidad, Martinica, Barbados… llena de una vitalidad primitiva que no poseemos, de un colorido que no poseemos, de una voluntad de acción y una reacción que no poseemos, es precisamente la isla contraria a la que nuestra condición de sitio ávido de problema, de historia, de conflicto, nos hace vivir más “civilmente”, más en espíritu de civilización, de nostalgia, de Persona” (277-278).

7. Se trata del primer verso de “La isla en peso,” acaso el más citado: “La maldita circunstancia del agua por todas partes.”

8. En el Coloquio con Juan Ramón Jiménez, Lezama comienza a elaborar sus ideas en torno al insularismo, y la Teología Insular.

Obras citadas

Arcos, Jorge Luis. Los poetas de Orígenes. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

Baquero, Gastón. “Tendencias actuales de nuestra literatura” en Ensayos. Salamanca: Fundación Central Hispano, 1995.

Espinosa, Carlos. “Entrevisto,” en “Homenaje a Lorenzo García Vega.” Encuentro de la Cultura cubana 21/22 (2001): 23-24.

García Vega, Lorenzo. Los años de Orígenes. Buenos Aires: Bajo la luna, 2007 (1978).

-------------. Suite para la espera. La Habana: Orígenes, 1948.

Piñera, Virgilio. La isla en peso. Compilación y prólogo de Antón Arrufat. Barcelona: Tusquets, 2000.

Ponte, Antonio José. El libro perdido de los origenistas. Sevilla: Iluminaciones Renacimiento, 2004.

Vitier, Cintio. Diez poetas cubanos. La Habana: Orígenes, 1948.

---------------. Lo cubano en la poesía. La Habana: Letras cubanas, 1970 (1958).

Saínz, Enrique. “La poesía de Lorenzo García Vega: el otro discurso,” Vigencia de Orígenes. La Habana: Editorial Academia, 1996.

Saunders, Rogelio. “Cuerdas para Lorenzo.” La Habana elegante. Verano (2007)

Zambrano, María. “La Cuba secreta” Orígenes. 20 (1948): 3-9.