Prólogo al lector portugués(1)

Pedro Marqués de Armas

1

La poesía cubana tiene una rica historia que la coloca entre las más fuertes de América Latina. Su extraño vigor no descansa sólo en contar con poetas de alcance universal, como José Martí, Nicolás Guillén, Dulce María Loynaz o José Lezama Lima, y con otras figuras igualmente imprescindibles, aunque menos conocidas fuera de Cuba (Julián del Casal, Virgilio Piñera, Gastón Baquero, etc.); sino también en ciertos rasgos singulares de su tradición que, en alguna medida, la diferencian del resto del continente.

sólo en contar con poetas de alcance universal, como José Martí, Nicolás Guillén, Dulce María Loynaz o José Lezama Lima, y con otras figuras igualmente imprescindibles, aunque menos conocidas fuera de Cuba (Julián del Casal, Virgilio Piñera, Gastón Baquero, etc.); sino también en ciertos rasgos singulares de su tradición que, en alguna medida, la diferencian del resto del continente.

Uno de esos rasgos es la sostenida tensión entre poesía e historia, la cual llega hasta nuestros días, a menudo no exenta de traumas que tienen su punto de partida en los comienzos mismos del proceso literario cubano. Leer la historia como poesía, ocultando su extrema violencia, y la poesía como si de premoniciones históricas se tratase, han sido constantes en un país cuya “identidad nacional” sólo se establece a saltos y en el que no pocas veces el tema ha sido la propia falta de identidad.

Al despegar su literatura hacia 1825, Cuba carecía del legado de una sociedad criolla asentada, pues la falta de oro y el exterminio de la cultura autóctona la convierte, durante siglos, apenas en un sitio de paso para la flotas; como no quedó indio alguno, no fue necesario levantar grandes templos para dominarlos. Por otro lado, al extenderse el dominio español casi a todo lo largo del siglo XIX – se trata de la última colonia de América –, sobreviene para sus escritores e intelectuales un período aciago, de casi siete décadas de exilio y de despotismo interno. Es así que la poesía tiene que llevar a cabo, por sí sola, y a falta de otros géneros consolidados, la nacionalización de su literatura: en cierto modo, una invención ex nihilo marcada por el duelo y la lejanía, la ingravidez del pasado y

Al despegar su literatura hacia 1825, Cuba carecía del legado de una sociedad criolla asentada, pues la falta de oro y el exterminio de la cultura autóctona la convierte, durante siglos, apenas en un sitio de paso para la flotas; como no quedó indio alguno, no fue necesario levantar grandes templos para dominarlos. Por otro lado, al extenderse el dominio español casi a todo lo largo del siglo XIX – se trata de la última colonia de América –, sobreviene para sus escritores e intelectuales un período aciago, de casi siete décadas de exilio y de despotismo interno. Es así que la poesía tiene que llevar a cabo, por sí sola, y a falta de otros géneros consolidados, la nacionalización de su literatura: en cierto modo, una invención ex nihilo marcada por el duelo y la lejanía, la ingravidez del pasado y el pathos de la libertad, como también por un sentimiento de insularidad – es decir, de aislamiento tanto en lo geográfico como en lo histórico – que corre parejo con la elaboración del llamado “paisaje interior de la patria.”

el pathos de la libertad, como también por un sentimiento de insularidad – es decir, de aislamiento tanto en lo geográfico como en lo histórico – que corre parejo con la elaboración del llamado “paisaje interior de la patria.”

Se trata de un proceso que contó con figuras de la talla de José María Heredia y Juan Clemente Zenea – ambos desterrados – y que culmina en la obra de José Martí, a la vez el último romántico y el primer modernista de América Latina y, para muchos, el mejor prosista de la lengua española después del Siglo de Oro. Martí, quién padeció un largo exilio y cuya poesía no siempre refleja sus proyecciones nacionales y americanistas (no es un escritor programático, sino un forjador de estilos diversos y hasta dispares, pero en cualquier caso notables, con influencias que van desde Santa Teresa y Quevedo hasta Whitman y Emerson) fue, además, el principal pensador político de la Isla y el promotor de su última guerra contra España.

Su rápida muerte en combate, que se experimenta como un trauma, sobre todo tras el surgimiento en 1902 de una República dependiente de los Estados Unidos que daba al traste con sus ideales de plena libertad, no sólo sirvió para consolidar el nacionalismo político cubano sino también el literario. Esta coincidencia en una misma persona de los lugares cimeros de la Historia y la Poesía, esta doble consagración en una nación que se ve a sí misma como incompleta – la República ha nacido enferma, es el axioma de turno – y se muestra obsesionada con el episodio de su pérdida, tendrá enormes consecuencias, ya que casi toda reescritura de la tradición poética cubana pasará en lo adelante por una cierta subordinación del canon literario al político – esto es, por el laberinto nunca resuelto de dicha tensiones –, lo mismo que por la imposibilidad, a menudo dolorosa, de deslindar entre escritura y ontología, entre experiencia literaria y mitos nacionales.

Uno de los mayores efectos de la centralidad martiana será el de arrojar sombra sobre el otro gran modernista, Julián del Casal. Influido por el decadentismo francés, Casal es el primer poeta que rompe con la retórica española y con la idealización de la patria, y también el primero que intenta alcanzar dentro de la isla – donde muere de tisis de a los 29 años, en 1893 – un sentido de autonomía para el escritor, por lo cual le critican sus contemporáneos, imbuidos o bien en la tarea de la independencia o bien en el espesor moral de la crítica positivista. Sombrío e irónico y de escaso fervor patriótico, Casal deviene todo lo que no es Martí, antítesis que la crítica literaria exagera hasta la deformación, pasando por encima de algunas semejanzas, y con menoscabo de la brillantez de quien tal vez sea el poeta que más seguidores ha tenido en la Isla. A propósito suyo, el crítico más destacado de la época, Enrique José Varona, escribió: “Porque en Cuba se puede ser poeta, pero no vivir como poeta.”

Uno de los mayores efectos de la centralidad martiana será el de arrojar sombra sobre el otro gran modernista, Julián del Casal. Influido por el decadentismo francés, Casal es el primer poeta que rompe con la retórica española y con la idealización de la patria, y también el primero que intenta alcanzar dentro de la isla – donde muere de tisis de a los 29 años, en 1893 – un sentido de autonomía para el escritor, por lo cual le critican sus contemporáneos, imbuidos o bien en la tarea de la independencia o bien en el espesor moral de la crítica positivista. Sombrío e irónico y de escaso fervor patriótico, Casal deviene todo lo que no es Martí, antítesis que la crítica literaria exagera hasta la deformación, pasando por encima de algunas semejanzas, y con menoscabo de la brillantez de quien tal vez sea el poeta que más seguidores ha tenido en la Isla. A propósito suyo, el crítico más destacado de la época, Enrique José Varona, escribió: “Porque en Cuba se puede ser poeta, pero no vivir como poeta.”

La oposición Martí / Casal se expresa de diferentes maneras a lo largo del siglo XX. Así, mientras los poetas de la primera generación republicana prosiguen la senda casaliana, retomando los tópicos de la decadencia e intentan sostener cierta autonomía literaria; la vanguardia de los años 30 se muestra más fuerte en lo político que en lo literario, inscribiéndose en un proyecto civil que implicaba la recuperación del ideario político (no del literario) de José Martí. Un caso ejemplar es el de Rubén Martínez Villena, poeta comunista que deja de escribir para entregarse a la lucha contra la dictadura de Machado. Sin embargo, aún cuando el vanguardismo no mostró en Cuba (salvo en la música), desde el punto de vista estético, su acostumbra radicalidad, tampoco faltaron experiencias renovadoras de alto valor como la llamada poesía pura – representada por Mariano Brull – y la poesía negrista.

Así, mientras los poetas de la primera generación republicana prosiguen la senda casaliana, retomando los tópicos de la decadencia e intentan sostener cierta autonomía literaria; la vanguardia de los años 30 se muestra más fuerte en lo político que en lo literario, inscribiéndose en un proyecto civil que implicaba la recuperación del ideario político (no del literario) de José Martí. Un caso ejemplar es el de Rubén Martínez Villena, poeta comunista que deja de escribir para entregarse a la lucha contra la dictadura de Machado. Sin embargo, aún cuando el vanguardismo no mostró en Cuba (salvo en la música), desde el punto de vista estético, su acostumbra radicalidad, tampoco faltaron experiencias renovadoras de alto valor como la llamada poesía pura – representada por Mariano Brull – y la poesía negrista.

Esta última tuvo en Nicolás Guillén a su figura capital. Con él irrumpen el sincretismo y la transculturación: un nuevo sujeto encarnado en el hombre mestizo, con sus herencias africana y española. Guillén rompía de este modo con el dualismo legado por el siglo XIX. Traía el son y la danza a la poesía, esto es, los ritmos hasta entonces marginados de la música afrocubana, de los que se sirvió con talento para empotrarlos en un estilo ágil, de resonancias lorquianas.

Aunque el negrismo pronto agotó su registro, permitió la entrada, en breve, de las cuestiones sociales, los cuales tendrían en el propio Guillén a su artífice mejor dotado (West Indies Ltd, 1934). Sin embargo, la mayor parte de la poesía mestiza y social escrita en Cuba fue de pobre calidad y no tuvo, en lo adelante, mayores descendientes.

Aunque el negrismo pronto agotó su registro, permitió la entrada, en breve, de las cuestiones sociales, los cuales tendrían en el propio Guillén a su artífice mejor dotado (West Indies Ltd, 1934). Sin embargo, la mayor parte de la poesía mestiza y social escrita en Cuba fue de pobre calidad y no tuvo, en lo adelante, mayores descendientes.

En contra de la afrocubanía y de los temas sociales y, sobre todo, como respuesta al vacío ético y espiritual de la República, es que surge la generación de Orígenes, anclada alrededor de la revista del mismo nombre (1944-1956) – según Octavio Paz, la mejor revista literaria de la lengua – e integrada por figuras brillantes como José Lezama Lima, Eliseo Diego, Gastón Baquero, Cintio Vitier y Fina García Marruz. Inspirador por excelencia del origenismo y acaso el mayor poeta cubano de todos los tiempos, Lezama no sólo crea un singular estilo barroco que se nutre de las más diversas experiencias (Góngora, Quevedo, San Juan, Mallarmé, Valéry, Claudel y los surrealistas) y un sistema poético en el que la imagen es a la vez sustancia de la creación y forma de conocimiento, sino que se propone además ligar lo cubano a lo universal, partiendo de una perspectiva católica (órfica, en el mejor sentido) según la cual Isla – indistinta en el cosmos, como reza su insularismo – trascendería su tradicional sentimiento de soledad. Se trata, esto último, de un loable y efectivo esfuerzo que dotó de complejidad y sentido a la tradición poética cubana, en gran medida reinventada por él, pero que acusa un acentuado esencialismo, sobre todo al colocar a Martí (“encarnación del espíritu en la Historia”) más allá de sus límites.

Historia”) más allá de sus límites.

El drama de Orígenes fue acaso el de pretender que la poesía salve a la historia; y a veces ello alcanzó un rango desmesurado, como en el acucioso estudio de Cintio Vitier Lo cubano en la poesía. Como poetas, legaron obras significativas, entre ellas En la calzada de Jesús del Monte, de Eliseo Diego, y Las miradas perdidas, de Fina García Marruz, amén de todo el corpus de Lezama. Otra de sus virtudes: pretendieron vivir como hombres de letra y lo lograron; recuperaron, pues, a contrapelo de la realidad política, un estatus para el escritor.

Pero en Orígenes había también un exceso de ensimismamiento y de catoliquería, contra el que reacciona Virgilio Piñera. En principio integrante del grupo, pronto deviene su hereje. En realidad, lo que Piñera opone a sus contemporáneos es su sentido crítico de la literatura, desligado de ingredientes morales y religiosos. Decididamente moderno, no tiene pues que plantearse la redención de la historia por la poesía. En su emblemático poema La isla en Peso (1943) late el drama del insularismo, pero en su versión negativa (“la maldita circunstancia del agua por todas partes"), reflejo de una isla dominada por el sexo y la violencia, más bien una Antilla cualquiera en la que no se puede constatar más origen que su propia falta, es decir, el vacío de una identidad. Marcado por Sade, Baudelaire y Kafka, Piñera pule al paso del tiempo un estilo sobrio e irónico, a veces sórdido y hasta francamente  divertido. En sus últimos años concibe, en algunos textos, una poesía discretamente civil, algo así como una “poética del miedo” desde la que muestra el horror a que conduce una sociedad dominada por prácticas totalitarias, sometida a la ficción criminal del Estado.

divertido. En sus últimos años concibe, en algunos textos, una poesía discretamente civil, algo así como una “poética del miedo” desde la que muestra el horror a que conduce una sociedad dominada por prácticas totalitarias, sometida a la ficción criminal del Estado.

En 1954, el propio Piñera funda la revista Ciclón, en torno a la cual se agrupan los integrantes de la llamada Generación del 50, por lo general poetas y escritores entonces muy jóvenes, quienes pocos años más tarde – tras el triunfo de la revolución castrista – se asocian alrededor del magazine Lunes de Revolución. Algunos de estos poetas logran obras valiosas, como son los casos de Roberto Fernández Retamar, Heberto Padilla, Fayad Jamís y Manuel Díaz Martínez. Se trata, en sentido amplio, de una nueva vanguardia que intenta conjugar la libertad de creación con el compromiso social – comprometida con la Revolución, pero no con su proyección estalinista –, pero que va a estallar en pedazos en 1961 cuando Fidel Castro dicta su famoso discurso Palabras a los intelectuales, lanzando el conocido slogan “Dentro de la Revolución todo; fuera de la Revolución nada.” Esta primera intervención por parte del Estado en la cultura supuso el fin de una breve pero rica etapa de enfrentamiento entre las diferentes tendencias de la época (nueva vanguardia, Orígenes y viejos poetas comunistas) y el comienzo de la imposición del realismo social como único modelo estético.

fuera de la Revolución nada.” Esta primera intervención por parte del Estado en la cultura supuso el fin de una breve pero rica etapa de enfrentamiento entre las diferentes tendencias de la época (nueva vanguardia, Orígenes y viejos poetas comunistas) y el comienzo de la imposición del realismo social como único modelo estético.

En consecuencia, a lo largo de los años sesenta el panorama literario se fragmenta, no quedando margen sino para el exilio, el repliegue interior y la lealtad al régimen. Al exilio marchan Cabrera Infante, Severo Sarduy y Calvert Casey, entre los jóvenes, y Gastón  Baquero, Angel Gaztelú y Lorenzo García Vega, entre los antiguos origenistas; Lezama y Piñera, que continúan escribiendo desde el interior de un orbe literario cada vez más institucionalizado, comienzan a experimentar los embates de la censura; mientras los poetas comunistas (Nicolás Guillén, Manuel Navarro Luna y Mirta Aguirre) son erigidos en modelos, secundados por Fernández Retamar y Fayad Jamís, dos de las voces más sólidas del conversacionalismo, estética épico-colectiva todavía rica en matices y no siempre comprometida in extremis, pero que degenera en breve, a medida que se asume una posición militante que reduce la poesía a mero testimonio acrítico de la realidad.

Baquero, Angel Gaztelú y Lorenzo García Vega, entre los antiguos origenistas; Lezama y Piñera, que continúan escribiendo desde el interior de un orbe literario cada vez más institucionalizado, comienzan a experimentar los embates de la censura; mientras los poetas comunistas (Nicolás Guillén, Manuel Navarro Luna y Mirta Aguirre) son erigidos en modelos, secundados por Fernández Retamar y Fayad Jamís, dos de las voces más sólidas del conversacionalismo, estética épico-colectiva todavía rica en matices y no siempre comprometida in extremis, pero que degenera en breve, a medida que se asume una posición militante que reduce la poesía a mero testimonio acrítico de la realidad.

En 1971 el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla va a marcar el fin de una época de epifanía y apoyo por parte de los intelectuales europeos a la Revolución. Obligado a autodenigrarse y a delatar públicamente a muchos otros poetas, a los que tiene que acusar de contrarrevolucionarios, el único delito de Padilla fue, sin embargo, escribir un poemario nada apologético. En Fuera del juego la historia es retomada en sentido crítico. El autor se burla de la Revolución, inscribiéndola alegórica, pero también claramente dentro de la experiencia totalitaria comunista inaugurada por Lenin en la Unión Soviética. Por supuesto, lo que se juzgaba entonces no eran sólo los hechos, sino también las ideas. El libro fue sacado de circulación y tanto a su autor, como a los demás escritores implicados, se les expulsa de sus puestos de trabajo y se les persigue durante años.

epifanía y apoyo por parte de los intelectuales europeos a la Revolución. Obligado a autodenigrarse y a delatar públicamente a muchos otros poetas, a los que tiene que acusar de contrarrevolucionarios, el único delito de Padilla fue, sin embargo, escribir un poemario nada apologético. En Fuera del juego la historia es retomada en sentido crítico. El autor se burla de la Revolución, inscribiéndola alegórica, pero también claramente dentro de la experiencia totalitaria comunista inaugurada por Lenin en la Unión Soviética. Por supuesto, lo que se juzgaba entonces no eran sólo los hechos, sino también las ideas. El libro fue sacado de circulación y tanto a su autor, como a los demás escritores implicados, se les expulsa de sus puestos de trabajo y se les persigue durante años.

Después del “caso Padilla” sobreviene para la literatura cubana un período de absoluto control por parte del Estado. Convertidos, previamente, en cadáveres civiles, José Lezama Lima y Virgilio Piñera fallecen en esta década sin que puedan publicar sus últimos libros, ni viajar, ni asomar sus cabezas en espacio públicos; mientras, al joven novelista Reinaldo Arenas y a otros autores menos conocidos se les censura y encarcela. Entre los poetas oficialmente representativos de la década del 70, sobresalen Luis Rogelio Nogueras y Guillermo Rodríguez Rivera, quienes evitan lo épico y la complacencia pero para sustituirlo, apenas, por un formalismo ingenioso y tímidamente anti-burocrático. Por su parte, Fernández Retamar se convierte en el ideólogo cultural de turno, propagando una lectura de la Historia donde un Martí más revolucionario que nacionalista y mucho menos escritor que político, en cualquier caso un “hombre de acción,” vigila la maltrecha ciudad literaria.

Después del “caso Padilla” sobreviene para la literatura cubana un período de absoluto control por parte del Estado. Convertidos, previamente, en cadáveres civiles, José Lezama Lima y Virgilio Piñera fallecen en esta década sin que puedan publicar sus últimos libros, ni viajar, ni asomar sus cabezas en espacio públicos; mientras, al joven novelista Reinaldo Arenas y a otros autores menos conocidos se les censura y encarcela. Entre los poetas oficialmente representativos de la década del 70, sobresalen Luis Rogelio Nogueras y Guillermo Rodríguez Rivera, quienes evitan lo épico y la complacencia pero para sustituirlo, apenas, por un formalismo ingenioso y tímidamente anti-burocrático. Por su parte, Fernández Retamar se convierte en el ideólogo cultural de turno, propagando una lectura de la Historia donde un Martí más revolucionario que nacionalista y mucho menos escritor que político, en cualquier caso un “hombre de acción,” vigila la maltrecha ciudad literaria.

2

No es hasta la década del 80 que la poesía cubana comienza a recuperar su brío, liberándose del lastre de la ideología y de los lugares comunes de la poesía social-cotidiana, versión menor (por llamarla de algún modo) del kitsch en que había derivado la poesía revolucionaria. De hecho, el objetivo de la presente antología es mostrar a algunos de los mejores poetas surgidos alrededor de 1970 y en lo adelante: es decir, a lo largo del devenir totalitario de la Revolución cubana; poetas que emergen, justamente, en tensión, oposición, desvío, o franca fuga respecto a la clausura histórica que acontece a partir de aquel año. Aunque en este mismo período Lezama y Piñera escriben sus últimos poemarios, publicados póstumamente (Fragmentos a su imán y Una broma colosal, respectivamente), y Severo Sarduy concibe su extraordinaria poesía neobarroca, no se les ha incluido por el hecho de pertenecer a generaciones previas; lo cual es válido también para el resto de los poetas de la Generación del 50.

Se trata, aquí, de una apretada muestra de quienes conforman a nuestro juicio el núcleo duro de la contemporaneidad poética de la Isla y su exilio; selección que deja afuera, necesariamente, a algunos otros poetas contemporáneos de semejante calidad.(2) Pero, en cualquier caso, tampoco el propósito es esencialmente panorámico, sino progresivo. Se parte de José Kozer y Reinaldo Arenas, que ya eran sólidos poetas durante los años 70; se incluye a continuación a Reina María Rodríguez y a Ángel Escobar, quienes comienzan a escribir a finales esa década gris pero que sólo se consolidan más tarde; y se concluye con algunos miembros de la Generación del 80 – Rolando Sánchez Mejías, Ismael González Castañer, Antonio José Ponte, Omar Pérez, Damaris Calderón y Alessandra Molina – signada por las expectativas de la Perestroika y por la caída del Muro de Berlín, y nacidos todos después del triunfo de la Revolución y educados, por tanto, bajo el experimento guevarista del Hombre Nuevo, con el cual rompen tempranamente.

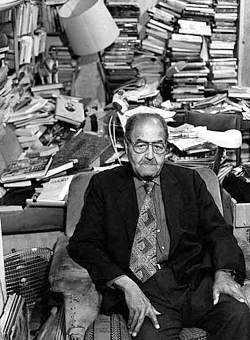

Hijo de padres judíos que emigran a Cuba en los años 20, José Kozer emigra a su vez a los Estados Unidos en 1960, publicando allí el primero de sus numerosos libros en 1972. Sin duda el poeta cubano vivo de mayor alcance internacional, su poesía responde a una “poética de la dificultad” y entrelaza varias tradiciones, como la judía y la norteamericana, el simbolismo y las vanguardias, el modernismo y el barroco lezamiano. Aunque difícil de adscribir a una corriente en particular, a Kozer se la ha calificado de neobarroco. Menos denso que Lezama, rehúye del mito y de la historia, pero no así de una recuperación lingüística de su experiencia cubana, lo que tiene para él no sólo un sentido poético sino también ético. Escritura la suya ilimitada, nunca desmesurada, en ella se amalgaman sonoridades que van del yídish al “cubaneo,” al tiempo que se entreveran citas de diversos poetas. Pero acaso lo que mejor lo define es aquel verso de Marina Tsvietáieva – “Todos los poetas son judíos” – que tan bien responde a su naturaleza diaspórica y cosmopolita. El mismo ha dicho: “En mi poesía hay un eco de ecos: una palabra me tienta y se me vuelve natural. La palabra es para mí un boomerang: va y viene por registros disímiles, prolifera, se lateraliza constantemente, suscita el movimiento de hormigueos, segrega una telaraña.” El texto es la patria de Kozer.

poesía responde a una “poética de la dificultad” y entrelaza varias tradiciones, como la judía y la norteamericana, el simbolismo y las vanguardias, el modernismo y el barroco lezamiano. Aunque difícil de adscribir a una corriente en particular, a Kozer se la ha calificado de neobarroco. Menos denso que Lezama, rehúye del mito y de la historia, pero no así de una recuperación lingüística de su experiencia cubana, lo que tiene para él no sólo un sentido poético sino también ético. Escritura la suya ilimitada, nunca desmesurada, en ella se amalgaman sonoridades que van del yídish al “cubaneo,” al tiempo que se entreveran citas de diversos poetas. Pero acaso lo que mejor lo define es aquel verso de Marina Tsvietáieva – “Todos los poetas son judíos” – que tan bien responde a su naturaleza diaspórica y cosmopolita. El mismo ha dicho: “En mi poesía hay un eco de ecos: una palabra me tienta y se me vuelve natural. La palabra es para mí un boomerang: va y viene por registros disímiles, prolifera, se lateraliza constantemente, suscita el movimiento de hormigueos, segrega una telaraña.” El texto es la patria de Kozer.

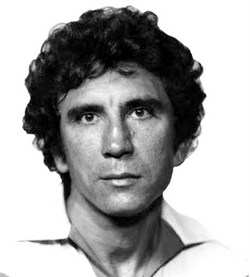

Aunque mucho más conocido como novelista, Reinaldo Arenas fue también un excelente poeta. Junto a Virgilio Piñera, a quien se mantuvo muy próximo tanto en lo humano como en lo literario, ofrece uno de los pocos ejemplos de plena coincidencia entre obra y vida en el siglo XX cubano. Su poesía, una de las más directas que se haya escrito en Cuba, es a la  vez lúdica y trágica, iracunda y sobria, descuidada y efectiva; y lleva aún más lejos una visión descarnada de la historia del país. Escritura de la intemperie, refleja el horror del pasado esclavista y su incesante repetición bajo el totalitarismo, horror que Arenas experimentó en carne propia – por ejemplo, su cuarderno El Central fue escrito durante los meses que pasó cortando caña en un central azucarero, como medida de castigo por su “peligrosidad social.” Toda su poesía quedó agrupada en la trilogía Leprosorio, anti-épica que desmonta el mito de la patria como lugar de redención, reducido ahora a un único resorte que le haría comprensible: la violencia. Sus irreverentes “Sonetos desde el infierno” – algunos de ellos incluidos en esta antología – están entre lo mejor de su obra, la cual remite, en su conjunto, a Prieto de Aretino, a Quevedo y Villon, a Baudelaire y al Conde de Lautréamont. En 1980 escapó de la Isla a través de la flotilla del Mariel, instalándose en Nueva York, ciudad donde, enfermo de Sida, se suicida en 1990.

vez lúdica y trágica, iracunda y sobria, descuidada y efectiva; y lleva aún más lejos una visión descarnada de la historia del país. Escritura de la intemperie, refleja el horror del pasado esclavista y su incesante repetición bajo el totalitarismo, horror que Arenas experimentó en carne propia – por ejemplo, su cuarderno El Central fue escrito durante los meses que pasó cortando caña en un central azucarero, como medida de castigo por su “peligrosidad social.” Toda su poesía quedó agrupada en la trilogía Leprosorio, anti-épica que desmonta el mito de la patria como lugar de redención, reducido ahora a un único resorte que le haría comprensible: la violencia. Sus irreverentes “Sonetos desde el infierno” – algunos de ellos incluidos en esta antología – están entre lo mejor de su obra, la cual remite, en su conjunto, a Prieto de Aretino, a Quevedo y Villon, a Baudelaire y al Conde de Lautréamont. En 1980 escapó de la Isla a través de la flotilla del Mariel, instalándose en Nueva York, ciudad donde, enfermo de Sida, se suicida en 1990.

Entre las voces que se dan a conocer a comienzos de los años ochenta, Reina María Rodríguez y Ángel Escobar son las más importantes. Ambos escriben en sus inicios una poesía coloquial que, si bien más rica que la que se venía haciendo hasta la fecha, les muestra todavía deudores de una cierta moral comunitaria. Será precisamente el desencanto ante la Utopía, o el no poder escapar de ello plenamente, lo que les convierte luego en extraordinarios poetas.

Reina María crea, a partir de En la arena de Padua, un discurso elegante y reflexivo, donde el cuerpo, el deseo y el dolor de lo cotidiano se dan siempre la mano sobre un fondo de incertidumbre histórica. A propósito de la caída del muro de Muro de Berlín, escribió: “era a finales de siglo y no había escapatoria / la cúpula había caído, la utopía / de una bóveda inmensa sujeta a mi cabeza, / había caído”. Uno de sus mayores méritos es el de conjugar lo privado – nunca lo intimista – con lo externo (el entorno, la cita literaria y lo histórico en tanto reciclajes), ya sea bajo el reconocimiento de las ruinas como último asidero, ya sea al inventar mundos posibles, una otredad de paisajes en los que la exterioridad marca siempre una diferencia, una distancia que remite sin embargo a la circunstancia de vida del poeta. Reina María se comporta, pues, como el testigo que da fe y al mismo tiempo fabula.

Berlín, escribió: “era a finales de siglo y no había escapatoria / la cúpula había caído, la utopía / de una bóveda inmensa sujeta a mi cabeza, / había caído”. Uno de sus mayores méritos es el de conjugar lo privado – nunca lo intimista – con lo externo (el entorno, la cita literaria y lo histórico en tanto reciclajes), ya sea bajo el reconocimiento de las ruinas como último asidero, ya sea al inventar mundos posibles, una otredad de paisajes en los que la exterioridad marca siempre una diferencia, una distancia que remite sin embargo a la circunstancia de vida del poeta. Reina María se comporta, pues, como el testigo que da fe y al mismo tiempo fabula.

Más que de desencanto, en Ángel Escobar se trata del desastre de la Utopía encarnado en el propio cuerpo. Negro, huérfano e internado desde niño en escuelas estatales, Escobar se suicida en 1997 después de pasar los últimos años de su vida en hospitales psiquiátricos. Su  poesía, áspera y amarga, aunque no exenta de ironía, traduce el drama personal de quien comprueba que no existe la justicia prometida y que la historia se ha vuelto, en último término, teatro y falsificación. Sus tópicos recurrentes son la fragmentación del Yo y la voces del Otro (la suya es una escritura del doble y de la alucinación), la propia muerte y el lugar marginal del sujeto negro en la sociedad cubana, al que ve como un nuevo crucificado. Rimbaud, Vallejo, Borges y Martí son algunos de los poetas que le influyen. Hemos incluido en esta antología su magnifico poema “Coloquial,” que el autor nunca introdujo en sus libros y que da cuenta del comienzo de su locura durante un viaje a la Unión Soviética, en 1987. Este poema expresa la percepción que Escobar tiene del poder en sentido amplio y del desvalimiento del individuo en una sociedad totalitaria; y, lo que es más importante, muestra la resistencia de este último y de sus palabras frente a lo siniestro, en una atmósfera enrarecida por la “policía del mundo” en su afán de controlar fronteras, flujos humanos y hasta el silencio de los cadáveres, tras el telón de fondo del Centenario de la Revolución Francesa: los “muertos de Tiananmen” / los “fusilados de adentro.”

poesía, áspera y amarga, aunque no exenta de ironía, traduce el drama personal de quien comprueba que no existe la justicia prometida y que la historia se ha vuelto, en último término, teatro y falsificación. Sus tópicos recurrentes son la fragmentación del Yo y la voces del Otro (la suya es una escritura del doble y de la alucinación), la propia muerte y el lugar marginal del sujeto negro en la sociedad cubana, al que ve como un nuevo crucificado. Rimbaud, Vallejo, Borges y Martí son algunos de los poetas que le influyen. Hemos incluido en esta antología su magnifico poema “Coloquial,” que el autor nunca introdujo en sus libros y que da cuenta del comienzo de su locura durante un viaje a la Unión Soviética, en 1987. Este poema expresa la percepción que Escobar tiene del poder en sentido amplio y del desvalimiento del individuo en una sociedad totalitaria; y, lo que es más importante, muestra la resistencia de este último y de sus palabras frente a lo siniestro, en una atmósfera enrarecida por la “policía del mundo” en su afán de controlar fronteras, flujos humanos y hasta el silencio de los cadáveres, tras el telón de fondo del Centenario de la Revolución Francesa: los “muertos de Tiananmen” / los “fusilados de adentro.”

Rolando Sánchez Mejías y Antonio José Ponte, como en general todos los poetas y escritores de la Generación del 80, tienen frente a sí el dilema de redescubrir lo mejor de la tradición poética cubana y de renovarla, abriéndola a las nuevas corrientes internacionales y devolviéndole un carácter cosmopolita, resueltamente moderno y no insularizante. Si la relectura, en los años 80, de Lezama y Piñera (todavía marginados por el régimen), les permite recuperar un lugar en tanto hombre de letras y dejar atrás el conversacionalismo como normal oficial – tabla de ley que fracturan sin pasar por ella –; en los 90 la manipulación de estas dos figuras (sobre todo de Lezama) por la política cultural del Estado (más nacionalista que propiamente socialista tras la caída del Muro), les obliga a trascender el nacionalismo implícito en su propia tradición literaria, en tanto modo de liberar sus poéticas personales. Se trata de un proceso que, por otra parte, acompaña de modo ejemplar el tránsito de una promoción literaria que sólo se consolida como conjunto en la última década del siglo, parapetada frente a este doble anclaje Estado / Nación, circunstancia que a nuestro juicio aceleró la lucidez de los creadores, moduló sus estrategias escriturales y colocó el obstáculo necesario para tensar una vez más las relaciones entre poesía e historia.

frente a sí el dilema de redescubrir lo mejor de la tradición poética cubana y de renovarla, abriéndola a las nuevas corrientes internacionales y devolviéndole un carácter cosmopolita, resueltamente moderno y no insularizante. Si la relectura, en los años 80, de Lezama y Piñera (todavía marginados por el régimen), les permite recuperar un lugar en tanto hombre de letras y dejar atrás el conversacionalismo como normal oficial – tabla de ley que fracturan sin pasar por ella –; en los 90 la manipulación de estas dos figuras (sobre todo de Lezama) por la política cultural del Estado (más nacionalista que propiamente socialista tras la caída del Muro), les obliga a trascender el nacionalismo implícito en su propia tradición literaria, en tanto modo de liberar sus poéticas personales. Se trata de un proceso que, por otra parte, acompaña de modo ejemplar el tránsito de una promoción literaria que sólo se consolida como conjunto en la última década del siglo, parapetada frente a este doble anclaje Estado / Nación, circunstancia que a nuestro juicio aceleró la lucidez de los creadores, moduló sus estrategias escriturales y colocó el obstáculo necesario para tensar una vez más las relaciones entre poesía e historia.

A propósito, Lorenzo García Vega se ha referido a un oscurecimiento de lo nacional en estos poetas, un eclipse que despeja sin duda, pero a otro nivel, el dualístico legado Martí / Casal. Mientras hacia el primero acontece un retorno a la letra – a la escritura – al tiempo que se rebaja al mínimo (parodia incluida) su alcance histórico, espiritual y metafísico (no hay que olvidar que la muerte de Martí se había venido experimentando como un límite ontológico, duro de roer, al que se privilegia por encima de todo y del que casi ningún escritor podía escapar); hacia el segundo va tener un lugar un posicionamiento micropolítico hasta entonces inédito, no meramente simpático o alternativo, al entenderse mejor su ironía como estilo de resistencia literaria y también vital; y, a la vez, todo ello como trasgresión de ciertos códigos culturales que llegarían fatalmente intactos al otro fin de siglo, implicando, por lo mismo, reclamos actualizables como la autonomía del sujeto, la existencia de un espacio literario no ocluido por el espacio político, y el despliegue de prácticas escriturales capaces de desertar del círculo sin salida de la literatura-nación.

“Hijos de la palabra,” alguna vez se ha dicho, los poetas del 80 / 90 heredan un vasto campo que va de Vallejo y Huidobro a Borges y Paz, de Mallarmé a Michaux, de Benn a Enzensberger, como también de la prosa de Kakfa a la de Bernhard y de la filosofía de Nietzsche al post-estructuralismo (Derrida, Delueze, Guattari, etc.). Con ellos se complejizan no sólo los tópicos, sino también los referentes culturales y literarios, el estilo entendido en los términos usuales, la sintaxis y las relaciones más o menos

Borges y Paz, de Mallarmé a Michaux, de Benn a Enzensberger, como también de la prosa de Kakfa a la de Bernhard y de la filosofía de Nietzsche al post-estructuralismo (Derrida, Delueze, Guattari, etc.). Con ellos se complejizan no sólo los tópicos, sino también los referentes culturales y literarios, el estilo entendido en los términos usuales, la sintaxis y las relaciones más o menos  evidentes entre escritura y tradición, etc., surgiendo diversas propuestas: conceptuales, experimentales, neobarrocas, neo-marginales, entre otras. Estos escritores establecen, además, espacios y revistas autónomas e independientes – el caso más significativo es el de la revista Diásporas (1997-2002), coordinada por Rolando Sánchez Mejías y Carlos. A. Aguilera – por lo que se enrolan, en breve, experiencia literaria por medio, en una dinámica regida por la censura y la represión que obliga a muchos de ellos a emigrar o a exiliarse.

evidentes entre escritura y tradición, etc., surgiendo diversas propuestas: conceptuales, experimentales, neobarrocas, neo-marginales, entre otras. Estos escritores establecen, además, espacios y revistas autónomas e independientes – el caso más significativo es el de la revista Diásporas (1997-2002), coordinada por Rolando Sánchez Mejías y Carlos. A. Aguilera – por lo que se enrolan, en breve, experiencia literaria por medio, en una dinámica regida por la censura y la represión que obliga a muchos de ellos a emigrar o a exiliarse.

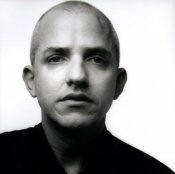

Autor también de una formidable obra narrativa, lo característico en Sánchez Mejías tal vez sea su idea de la poesía como experiencia de la escritura y a la vez como exploración de los límites del lenguaje, lo que le obliga a transgredir las normas del género, apelando a la prosa y al uso de otros discursos (antropológicos, políticos, etc.) en tanto lugares de confluencia. Si bien el suyo es un énfasis lúdico o paródico, no está exento sin embargo de un fuerte ethos civil y de una percepción dolorosa donde late la pregunta por la poesía después del Holocausto. Desde una perspectiva más bien conceptual, que lo aparta tanto de lo metafísico como del neobarroco, se propone revelar al texto como mecanismo o artefacto; esto es, como mera superficie, a veces marionetesca. De ahí su riqueza sintáctica, donde los espacios en blanco y la distribución de los signos en la página cobran una fuerza inusitada, y también el carácter performativo de algunos de sus poemas.

el carácter performativo de algunos de sus poemas.

Por su parte, la poesía de Ismael González Castañer coloca a un sujeto marginal y a menudo negro en primer término, aunque no desde la posición agónica de Escobar, sino desde lo que el propio Ismael ha llamado “el territorio de la familiaridad.” Se entiende por ello una poesía basada en el diálogo entre cultura letrada y cultura popular, donde se mezclan la cita literaria y la referencia local, lo banal y la muerte, la gracia y la inconformidad, y en la que se apela constantemente a la frase como construcción rítmica o musical. Nada populista, creador de una nueva prosodia, González se desvía del afronegrismo de Guillén para indagar en la lógica interna del desarraigo y de todo lo que logra sobrevivirlo: la música, la fiesta, el goce del lenguaje. Factura así una escritura donde lo sincrético se expresa en toda su pluralidad y acaso por ello de un modo fresco, sorprendente y soportable.

Muy distinto es Antonio José Ponte, también ensayista y narrador. Su poesía exhibe un fuerte equilibrio interno, como resultado de una extensa y bien asimilada cultura que va desde los líricos griegos hasta los místicos españoles y desde el simbolismo hasta Pessoa, Cavafis y Octavio Paz, entre otros. Para la actual poesía cubana, Ponte representa uno de los casos más logrados de regreso a la modernidad por vías no experimentales. Su estilo es culto pero no culterano, sosegado

y a la vez ágil, y denota además una rica veta elegíaca donde el sentimiento de pérdida (por una edad anterior o por venir) es expuesto siempre con sobriedad. Otro de sus aciertos consiste en escribir, no sobre las ruinas, sino desde ellas, lo que le acerca a una concepción benjaminiana de la historia. Heredero de legado escritural de Orígenes, Ponte ha sido a la vez uno de los críticos más certeros tanto de la mitología nacionalista de estos escritores (Lezama, Vitier, etc.) como de la manipulación ideológica de los mismos por parte de la política cultural.

y a la vez ágil, y denota además una rica veta elegíaca donde el sentimiento de pérdida (por una edad anterior o por venir) es expuesto siempre con sobriedad. Otro de sus aciertos consiste en escribir, no sobre las ruinas, sino desde ellas, lo que le acerca a una concepción benjaminiana de la historia. Heredero de legado escritural de Orígenes, Ponte ha sido a la vez uno de los críticos más certeros tanto de la mitología nacionalista de estos escritores (Lezama, Vitier, etc.) como de la manipulación ideológica de los mismos por parte de la política cultural.

Autor de Algo de lo sagrado, uno de los poemarios más sólidos de la Generación del 80, Omar Pérez se inicia con una poesía civil, en la que se apunta contra el mito del héroe y la pedagogía revolucionaria, entre otras rémoras del discurso de régimen. Su tono es irónico e incluso mordaz, pero siempre ejemplarmente sutil, y tal vez por ello tan efectivo. En esta etapa es visible el influjo de la poesía anglosajona, en particular Eliot y Auden, magistralmente asimilados por el poeta. Pero luego su obra experimenta cierta ruptura, a tono con su acercamiento al zen y la mística, al conocimiento de otras lenguas y a la búsqueda de un verso más próximo a la oración y el rezo. En este nuevo período, Pérez se empeña en sostener el carácter transcultural, sin fronteras, pero  también primigenio –cercano al canto – de la poesía. Es así que combina en sus textos no sólo vocablos de diferentes idiomas, sino también refranes populares, letras de canciones, citas de la Biblia y del Tao, etc. Omar Pérez no ha abandonado nunca su lucidez, la duda intelectual como forma de distanciamiento, pero sí la irreverencia y rebeldía de sus comienzos para trocarlos por un gesto

también primigenio –cercano al canto – de la poesía. Es así que combina en sus textos no sólo vocablos de diferentes idiomas, sino también refranes populares, letras de canciones, citas de la Biblia y del Tao, etc. Omar Pérez no ha abandonado nunca su lucidez, la duda intelectual como forma de distanciamiento, pero sí la irreverencia y rebeldía de sus comienzos para trocarlos por un gesto más antropológico.

más antropológico.

Dos magníficas voces cierran de modo inmejorable esta antología: Damaris Calderón y Alessandra Molina. Si la desnudez y la dureza caracterizan a la primera; el esplendor y el lujo verbal constituyen la marca de la segunda. El estilo de Damaris Calderón es agudo y cortante, de una sorprendente vitalidad, que descansa en su talento para captar la existencia como desgarro, ligando sin el menor patetismo su propio drama personal al de otros poetas, de cuyas “historias de vida” se apropia para relativizar el dolor de la suya. Ver por ejemplo su excelente poema “A Marina Tsvietáieva.” Alessandra Molina, en cambio, no mira tanto a la existencia como al lenguaje mismo; el lenguaje es para ella intelección y gasto, lujo de detalles, arborescencia y sobre todo una prueba –el mayor de los obstáculos –: aquella que le impide ser de nuevo naturaleza. Como ha dicho Antonio José Ponte, Alessandra Molina es la poeta cubana que con más confianza se mueve dentro del misterio. Aunque formadas ambas en una lectura en profundidad de los poetas de Orígenes, parecen desviarse en direcciones contrarias. Si Damaris asume el legado crítico de Virgilio Piñera (en quien podrían encajar estos versos suyos: “despojado de la lírica, expulsado para siempre de la épica”); Alessandra Molina da continuidad al ejemplo de Lezama: “Sólo lo difícil es estimulante”. Sólo hay sustancia allí donde se araña el velo de lo indecible y la poesía vuelve a ser aura, mediodía exacto, verticalidad.

Notas

(1) Prólogo a Poesía cubana contemporânea. Dez poetas (Selecçao prefácio notas/Pedro Marqués de Armas; Traduçao/Jorge Melícias), Antígona, Lisboa, Portugal, 2009.

(2) En principio la intención fue incluir a unos 18 o 20 poetas, propuesta que se redujo finalmente a 13. Pero por dificultades derivadas o bien de la traducción o bien de criterios de la editorial Antígona, tuvimos que excluir a Juan Carlos Flores, Rogelio Saunders y Carlos A. Aguilera. Otros poetas que igualmente hubieran respondido a los criterios de selección serían los siguientes: Octavio Armand, Orlando González Esteva, Raúl Hernández Novas, Néstor Díaz de Villegas, Carlos Alfonso, Emilio García Montiel, entre otros.