El Cerro

Ramón Meza

Verde y blanco. Verde, por el exhuberante follaje de añejas plantas y arbustos de adorno, por el penacho de esmeralda de las palmeras; follaje y horasca que no logran tener a raya las rejas de hierro, de madera y cercas de mampostería y ladrillos coronadas de vidrios sobre las cuales tienden las lianas sus guirnaldas. Y blanco, por los frontis, columnatas, capiteles y frisos de correcto corte clásico que se destacan esmeradamente blanqueados, con reflejos de mate porcelana a la luz del sol, por entre la masa verde de la vegetación lujuriosa que crece en torno de las viviendas, en aquella tierra humedecida por arroyuelos y vetas líquidas que aún serpean entre el macío y los nelumbios de agua representantes de la vegetación desaparecida de antiguos cenagales extinguidos por el drenaje.

Verde y blanco. Verde, por el exhuberante follaje de añejas plantas y arbustos de adorno, por el penacho de esmeralda de las palmeras; follaje y horasca que no logran tener a raya las rejas de hierro, de madera y cercas de mampostería y ladrillos coronadas de vidrios sobre las cuales tienden las lianas sus guirnaldas. Y blanco, por los frontis, columnatas, capiteles y frisos de correcto corte clásico que se destacan esmeradamente blanqueados, con reflejos de mate porcelana a la luz del sol, por entre la masa verde de la vegetación lujuriosa que crece en torno de las viviendas, en aquella tierra humedecida por arroyuelos y vetas líquidas que aún serpean entre el macío y los nelumbios de agua representantes de la vegetación desaparecida de antiguos cenagales extinguidos por el drenaje.

El Cerro tiene algunos edificios cuya construcción está ajustada a las más severas prescripciones de los estilos griegos, llenos de armonía y proporción en sus dimensiones. El basamento general del edificio, al cual se asciende por gradas, la columna con su fuste estriado y correctamente marcados sus capiteles y base, los frisos, las cornisas y los tímpanos con sus líneas y adornos trazados con gusto y precisión, los pórticos elegantes y cómodos, contribuyen a imprimir a este barrio cierto sello de superior distinción en punto a cultura arquitectónica. El ensanche de la ciudad, las necesidades del comercio y el aumento de población han desfigurado un tanto el aspecto general que hasta hace pocos años presentaba el barrio del Cerro, con sus buenas construcciones aisladas, rodeadas de jardines cuyas columnatas blancas y sus tímpanos rompen con sus siluetas rígidas la maza movible del lozano follaje.

sello de superior distinción en punto a cultura arquitectónica. El ensanche de la ciudad, las necesidades del comercio y el aumento de población han desfigurado un tanto el aspecto general que hasta hace pocos años presentaba el barrio del Cerro, con sus buenas construcciones aisladas, rodeadas de jardines cuyas columnatas blancas y sus tímpanos rompen con sus siluetas rígidas la maza movible del lozano follaje.

Y en torno de estos edificios de clásico molde, extendíanse los inmensos y bien cuidados jardines cuyo trazado y ornato a las claras revelaba su origen árabe. Los arriates donde florecían y perfumaban el ambiente los jazmines, las azucenas, las rosas y diamelas; las graderías donde en macetones de barro cocido, hacían estallar sus flores rojas los claveles; las calles de naranjos repletas de azahares en Octubre, y de dorados globos en Enero; las fuentes de triple tazón, las glorietas ornadas de lianas, los leones de mármol dormido al pie de los pórticos, y las palmas reales, con su esbelto fuste y su abanico de esmeralda movido por la brisa suave, son detalles, reminiscencias, del gusto de la molicie de soñadoras razas orientales, imitadas, reproducidas en esta tierra tropical, de análogo clima y análoga raza, por las tradiciones y la herencia.

Todas las flores de Cuba y las exóticas que en Cuba pudieron aclimatarse veíanse en los jardines del Cerro. El cortinaje verde, que por todas partes como invariable fondo presentaba el macizo follaje, estaba matizado por todos los colores que en su cáliz ostentaban con su brillantez y hermosura las flores: desde el blanco del perfumado jazmín del Cabo y el rojo del  Malpacífico hasta el azul, el azul intenso de la conchita, inverosímil en una flor y que tal se diría, por su rareza, que fue importada de lejano país de hadas.

Malpacífico hasta el azul, el azul intenso de la conchita, inverosímil en una flor y que tal se diría, por su rareza, que fue importada de lejano país de hadas.

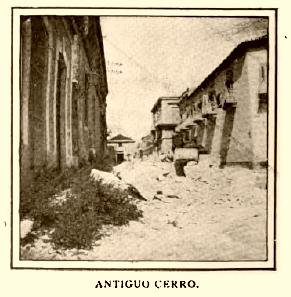

Pero no todos son rasgos de estilos clásico y oriental en las construcciones y jardines del Cerro. Hay una calle en él donde los edificios contrastan con los que se levantan a ambos lados de la ancha calzada cubierta por el polvo de la piedra caliza, que el tráfico y el sol desmoronan esparciéndola en nubes que incomodan. Las construcciones de madera del Tulipán, los muros y paredes de ladrillo sin repello, por donde trepa la yedra y tienden sus ramos de rosadas flores el coralillo y el bouguenville, las cercas de alambra, más ligeras y aéreas, sustituyendo a la de pesadas lanzas de hierro u otras de aspecto amenazador y formidable, el césped cortado a modo de alfombra en vez del arriate relleno de tierra, marcan a las claras la influencia del gusto y de las reglas que presiden a las construcciones norteamericanas. El amplio portal de madera y las vidrieras de las ventanas en vez de las celosías y barandajes de hierro, los pisos de madera de pino acepillada y lustrosa y las paredes pintadas al óleo en vez de los suelos de mármol de cuadros blancos y negros, y los azulejos de las cenefas, a la par que lo ligero y airoso de la construcción, denotan otro estilo. Están menos defendidas; sus cercas son más humanas, aunque no llegan al ideal de verse sustituídas por la línea de césped y acera que señala el límite de la propiedad particular y ajena al lado de la vía pública, no son tan agresivas como las de Jesús del Monte, con sus cactus y caballetes coronados de vidrios de botellas. Acusan una época posterior: o un medio ambiente de más avanzada cultura social. A esto contribuye el ferrocarril próximo que detiene sus locomotoras un momento en la elegante estación de madera, rodeada de flores y cercada por muros de ladrillos, y que luego se pierde, con su ruido y su mole, entre el espeso follaje.

Mas ni en una ni otra parte pierde el Cerro su fisonomía de barrio aristocrático. Aún se echan de ver trazos y señales de este abolengo entre la invasión vulgar que las necesidades del comercio, del tráfico y de la expansión de la ciudad le han impuesto. Los jardines ostentan aún, por lo general, las gallardías de otra época; y por los amplios portales y galerías de sus casas asoman los lindos rostros, de perfiles finos, de suave color que revela sana herencia de niños y de jóvenes y también la venerable caza del anciano de canas sedosas y blancas, de rostro terso, bien conservado, por la pureza de los hábitos, rostros tan escasos, tan raros hoy en esta tierra donde se ha vivido tanto en pocos años y donde los disgustos y terrores agrietaron la piel de las generaciones, pusiéronla rugosa, amarilleándola con los tintes de amargas bilis, demacrándola con las huellas de las cavilaciones y de los insomnios.

este abolengo entre la invasión vulgar que las necesidades del comercio, del tráfico y de la expansión de la ciudad le han impuesto. Los jardines ostentan aún, por lo general, las gallardías de otra época; y por los amplios portales y galerías de sus casas asoman los lindos rostros, de perfiles finos, de suave color que revela sana herencia de niños y de jóvenes y también la venerable caza del anciano de canas sedosas y blancas, de rostro terso, bien conservado, por la pureza de los hábitos, rostros tan escasos, tan raros hoy en esta tierra donde se ha vivido tanto en pocos años y donde los disgustos y terrores agrietaron la piel de las generaciones, pusiéronla rugosa, amarilleándola con los tintes de amargas bilis, demacrándola con las huellas de las cavilaciones y de los insomnios.

El primer nombre del barrio del Cerro fue San Salvador y más tarde la Prensa, por el ingenio así llamado, situado en él y que fue también el primero de la Isla. La fundación del pueblo data del año 1700. Por entonces, o sea a principios del siglo XVII[I], había un edificio cercado, donde se acopiaban maderas para las construcciones navales del Arsenal de la Habana, y ningún vecindario. Al pie de la colina o cerro que logró dar nombre definitivo al pueblo, situaron sus casas José María Rodríguez y Francisco Betancourt. La zanja real cruzaba el terreno y una carretera facilitaba su comunicación con la ciudad. En 1807 ya eran más numerosos los vecinos y se levantó una iglesia de madera, sustituida en 1843 por la actual dedicada a San Salvador, pequeña, humilde, de una sola nave y cuya pobre construcción contrasta con las espléndidas mansiones particulares que la rodean. Las familias más aristocráticas y acomodadas de la capital levantaron allí magníficas viviendas donde pasaban sólo los meses del verano. Entre las más suntuosas se recuerdan las de los Condes de Fernandina, de Peñalver, la de Carvajal, Condes de Santovenia, la Quinta de doña Leonor Herrera, Lombillo, Marqués de Esteva de las Delicias y la célebre Quinta del Obispo, construída por el que lo fue muy ilustre de esta Diócesis, José Díaz de Espada y Landa, llena de árboles frutales, que excitaban la codicia de los pilluelos, a quienes se ahuyentaba a voces desde lo más intrincado del ramaje ¡comer y dejar para los que vienen detrás! que era el castigo más humano que podía imponer un corazón bondadoso y cristiano a los tenaces ladronzuelos destructores de la fructífera arboleda.

El Cerro junto con su iglesia poseía también su cementerio que aún levanta su capilla y sus muros ennegrecidos por el tiempo. Mandado clausurar desde hace años, hoy le invaden, como a casi todos los lugares análogos de la isla los arbustos y las yerba[s]. Tiene un eco que repite con notable claridad hasta tres palabras.

El Cerro junto con su iglesia poseía también su cementerio que aún levanta su capilla y sus muros ennegrecidos por el tiempo. Mandado clausurar desde hace años, hoy le invaden, como a casi todos los lugares análogos de la isla los arbustos y las yerba[s]. Tiene un eco que repite con notable claridad hasta tres palabras.

Mas lo que principalmente caracteriza entre nuestros barrios el del Cerro son sus casas, sus amplias casas, con vastas galerías y portales; verdaderos portales, pues no sostienen un segundo cuerpo de edificio que avanzan en otras partes como pesadas y amenazadoras masas sobre el vano inferior para buscar la línea de la calle. En sus patios hay parterres rodeados de barandas donde el hierro se retuerce en graciosos arabescos o cierran celosías y persianas ornadas con medios puntos de vidrios de vivísimos colores.

Noches hay espléndidas y hermosas en que, sobre los leones echados, las fuentes que dejan rodar hilos de agua de una en otra taza, las galerías enlozadas, las glorietas, los naranjos repletos de azahares, los jardines perfumados por las flores, los penachos de las palmas balanceados por la brisa, caen de lleno los rayos de la luna plateando perfiles, marcando sombras.

Y con sus eternos e invariables recuerdos aviva el astro de la noche recuerdos de otros días, rasgos y destellos lejanos de otro estado social distinto, de otra cultura inspirada en otras tradiciones y que aún conservan parte, fragmentos de su fisonomía, a pesar del rápido desmoronamiento que siguió a su también rápida eflorescencia y en cuya destrucción laboran de consuno el abandono y el tiempo.

No hace mucho tiempo, en aquellas amplias salas, aposentos, galerías, glorietas, terrazas y jardines, gozaban de los favores de la fortuna numerosas familias cubanas; en aquellas espaciosas mansiones era frecuente ver representadas las generaciones desde el abuelo hasta el biznieto agrupados en mesas prolongadas donde el aroma del café servido en grandes bandejas de plata por criollos color de ébano, dominaba en las gratas conversaciones de sobremesa los hálitos de los jardines. Veladas de carácter familiar, donde la más exquisita cortesía, el más fino trato y hospitalidad eran sus encantos. Y el mayor de todos, el que se alzaba dominando con su belleza y con sus gracias los aromas y perfumes de jardines, las flores y las brisas, la mujer cubana en toda la plenitud de sus alegres goces y de su hermosura. La música de los pianos dejaba oír gratas e inolvidables melodías de Bellini, Rossini y Donizetti, el bello vals de Arditi El beso. Y junto con los rezos de la hora de oraciones imprimían actitud a estos numerosos grupos familiares que así gozaban plenamente de los encantos puros del hogar y la amistad. Hoy quedan en el vasto barrio del Cerro, las palmeras, las cercas, las celosías, los medios puntos de vidrios que el sol hiere y penetra de la misma manera que en otros días; los leones soñolientos, la arboleda y las fuentes, algunas flores y plantas, las más robustas; de todo esto queda algo, queda bastante, pero las numerosas familias que las llenaban se dispersaron, se subdividieron; son demasiado amplias, demasiado grandes aquellas antiguas mansiones señoriales, aquellos patios, cuadras, jardines, cuartos de nutrida servidumbre; tal parece que nada las llena, y que no volverán a llenarse jamás.

favores de la fortuna numerosas familias cubanas; en aquellas espaciosas mansiones era frecuente ver representadas las generaciones desde el abuelo hasta el biznieto agrupados en mesas prolongadas donde el aroma del café servido en grandes bandejas de plata por criollos color de ébano, dominaba en las gratas conversaciones de sobremesa los hálitos de los jardines. Veladas de carácter familiar, donde la más exquisita cortesía, el más fino trato y hospitalidad eran sus encantos. Y el mayor de todos, el que se alzaba dominando con su belleza y con sus gracias los aromas y perfumes de jardines, las flores y las brisas, la mujer cubana en toda la plenitud de sus alegres goces y de su hermosura. La música de los pianos dejaba oír gratas e inolvidables melodías de Bellini, Rossini y Donizetti, el bello vals de Arditi El beso. Y junto con los rezos de la hora de oraciones imprimían actitud a estos numerosos grupos familiares que así gozaban plenamente de los encantos puros del hogar y la amistad. Hoy quedan en el vasto barrio del Cerro, las palmeras, las cercas, las celosías, los medios puntos de vidrios que el sol hiere y penetra de la misma manera que en otros días; los leones soñolientos, la arboleda y las fuentes, algunas flores y plantas, las más robustas; de todo esto queda algo, queda bastante, pero las numerosas familias que las llenaban se dispersaron, se subdividieron; son demasiado amplias, demasiado grandes aquellas antiguas mansiones señoriales, aquellos patios, cuadras, jardines, cuartos de nutrida servidumbre; tal parece que nada las llena, y que no volverán a llenarse jamás.

Cuba y América 113, Año VI, junio, 1902. págs. 93-96. Las fotos son las que aparecen en el artículo de Meza. Las dos viñetas las hemos tomado de otras páginas de la revista