El paisaje tatuado:

Un marco teórico para el Proyecto de Arte Público de Puerto Rico

Miguel Rodríguez Casellas

La persona moderna que se tatúa es un delincuente o un degenerado.

-Adolf Loos, Ornamento y delito (1908)

La persona moderna, sin embargo, considera un rostro no tatuado más hermoso

que uno tatuado, aunque viniera el tatuaje del mismo Miguel Ángel.

-Adolf Loos, Degeneración cultural (1908)

Un trasero radiante me recibió en escorzo / bien rica está, pol poco choco/ la valla que anuncia una feminísima línea de trajes de baños / a mí los tatuajes de nalga me ponen bien malo/ desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín / yo en Nueva York hice de to / por el Expreso Baldorioty de Castro, cansado / ya mismo le meten un graffiti esos muchachos locos / me gusta el arte y la composición, impresiona, es casi pornográfico / yo no dejo a una hija mía esnúa así/ perreando con la punta de mis ojos me lo llevé en la imaginación hasta la calle Luna del Viejo San Juan / mucha tipa loca por ahí / antiguo prostíbulo de la ciudad capital / yo conozco un sitio en Puerto Nuevo, bien limpio/ me bajo; huele a pintura; no han recogido la basura / quince pesos, polque es talde, Papi.

Un trasero radiante me recibió en escorzo / bien rica está, pol poco choco/ la valla que anuncia una feminísima línea de trajes de baños / a mí los tatuajes de nalga me ponen bien malo/ desde el aeropuerto Luis Muñoz Marín / yo en Nueva York hice de to / por el Expreso Baldorioty de Castro, cansado / ya mismo le meten un graffiti esos muchachos locos / me gusta el arte y la composición, impresiona, es casi pornográfico / yo no dejo a una hija mía esnúa así/ perreando con la punta de mis ojos me lo llevé en la imaginación hasta la calle Luna del Viejo San Juan / mucha tipa loca por ahí / antiguo prostíbulo de la ciudad capital / yo conozco un sitio en Puerto Nuevo, bien limpio/ me bajo; huele a pintura; no han recogido la basura / quince pesos, polque es talde, Papi.

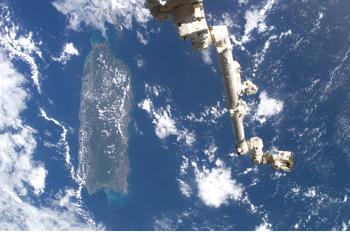

Con la valla luminosa sobreimpuesta al paisaje, el rendezvous visual era más efectivo de noche. Así prende la mirada. Incandescente, como el brillo del Shining Star of the Caribbean, la campaña de promoción turística que encendió el deseo de millones de norteamericanos con la luz del televisor al que se aferran. Iridiscente, como el brillo que registran los satélites fisgones cuando sus lentes, erectos, le roban el alma al Caribe (sonríe que te miran). Es, desde el avión, el resplandor nocturno de los parques de béisbol, los boricuas que aplauden regresando (de Nueva York), el confeti de ventanas de la noche de

Shining Star of the Caribbean, la campaña de promoción turística que encendió el deseo de millones de norteamericanos con la luz del televisor al que se aferran. Iridiscente, como el brillo que registran los satélites fisgones cuando sus lentes, erectos, le roban el alma al Caribe (sonríe que te miran). Es, desde el avión, el resplandor nocturno de los parques de béisbol, los boricuas que aplauden regresando (de Nueva York), el confeti de ventanas de la noche de  Manhattan, las luminarias de una metrópoli horizontal invadida por el carro. Sir, do you need a taxi? La Isla es un rascacielos atomizado: laberinto compacto de deseo, posibilidad y voyeurismo.

Manhattan, las luminarias de una metrópoli horizontal invadida por el carro. Sir, do you need a taxi? La Isla es un rascacielos atomizado: laberinto compacto de deseo, posibilidad y voyeurismo.

Este oráculo publicitario de luminoso nalgamen me mueve a la reflexión. Pienso en la condición hembril de nuestro paisaje, la ocupación del poder económico y militar que dice dónde va qué, y cómo. Discurro acerca de la vulnerabilidad pasiva del territorio que ha permitido el abuso del desarrollador; la población que defeca sus desperdicios consumistas en él como rasgo cultural abominable, pero excusable cuando sabes que no son los dueños del patio. Pienso en la ciudad que no es, también. Y en el país que pudiera ser.

Flotan a 55 millas por hora las aspiraciones urbanas y anti-urbanas de los puertorriqueños en las vallas que remodelan la ciudad a la velocidad insensata con que cambiaba la historia para Filippo Marinetti en 1901. A ese ritmo no hay tiempo para manifiestos de futuro. No escribas, mira. En este espacio rotulado de aspiración colectiva, cortesía del market research y el consumismo voraz, los puertorriqueños imaginamos ciudad. Y es de noche cuando mejor retrata, cuando la distópica aedificatoriae cede su protagonismo al lumen publicitario. Es ahí cuando encendemos al marido seductor donde iba el gordo, borracho y abusador.

La luz artificial es la que mejor nos ilumina, es nuestro mayor logro nacional. Piensa en el maquillaje nocturno del travesti urbano que hace del facsímil un hecho y del símbolo, una verdad absoluta (hasta que sale el sol). Piensa en La Dolce Vita, la noche de Fellini contestándole al día. Piensa en la luz del día, en el presentismo de un sol sin estaciones, de un trópico donde nada pasa a menos que alguien se lo invente. Piensa en el Proyecto de Arte Público de Puerto Rico (2001-2005), que existe entre el implacable día y el artificio fluorescente, incandescente, fosforescente, iridiscente, resplandeciente de la noche. Puerto Rico, “the shining star of the Caribbean”, estrella de su propia fantasía, brillando para quién sabe qué.

Rico, “the shining star of the Caribbean”, estrella de su propia fantasía, brillando para quién sabe qué.

La voluptuosidad del extinto trasero de la valla publicitaria del expreso Baldorioty de Castro invoca el paisaje-fetiche que – en un principio – fue impuesto a los puertorriqueños, pero que terminó aceptándose como propio. El diorama de este relato es una extensión de nuestro cuerpo, perennemente erotizado por la imaginación extranjera. El cantar del Caribe sensual, compuesto por los poderes imperialistas que en él han pernoctado, se ha convertido en mito nacional asumido como propio por los súbditos. Ante ello, nuestra propia sexualidad vive poniéndose al día (catching up) con esta máscara fetichista. Cuerpo y  paisaje han sido disciplinados por el aparato modernizante (americanizante) en un acto de adecuación higiénica que trajo la salud como prerrequisito al coito político de ciudadanía y defensa compartida.

paisaje han sido disciplinados por el aparato modernizante (americanizante) en un acto de adecuación higiénica que trajo la salud como prerrequisito al coito político de ciudadanía y defensa compartida.

Nuestro ingreso al mundo industrializado escondió el cuerpo raquítico de la explotación agrícola. A ese sujeto enclenque, que se resistía a ser protagonista de las primeras series fotográficas de Jack Delano, le sobrevino el mito de su fertilidad. Y, desde entonces, somos problema social y fantasía sexual en la mente del americano. El exceso y la exuberancia del rain forest que sirve de telón de fondo no podían estar en mejores manos federales… Eso explica el trasero sobreexpuesto al paisaje, saliendo del aeropuerto; ahora me falta el expreso.

A lo largo de un siglo, las redes disciplinantes de la infraestructura vial  amoldaron la Isla a las necesidades militares de Norteamérica. La guerra organizó el territorio fijando el punto de vista en el auto. Desde sus asientos de vinil se socializa, se sueña y se implanta el proyecto político puertorriqueño. Sin embargo, la reconfiguración del poder militar y la llegada de nuevas tecnologías de guerra han convertido el paisaje del siglo XX en Puerto Rico en una pieza obsoleta de infraestructura militar. Abundan los escombros de insatisfacción en los llanos descubiertos por el tsunami militarizante, que por fin se retira. Hoy, los artistas invaden ese viejo paisaje como si fuera el nuevo SoHo. Todos somos squatters de repente. El Proyecto de Arte Público documenta la geografía de esta migración a nuestro propio territorio.

amoldaron la Isla a las necesidades militares de Norteamérica. La guerra organizó el territorio fijando el punto de vista en el auto. Desde sus asientos de vinil se socializa, se sueña y se implanta el proyecto político puertorriqueño. Sin embargo, la reconfiguración del poder militar y la llegada de nuevas tecnologías de guerra han convertido el paisaje del siglo XX en Puerto Rico en una pieza obsoleta de infraestructura militar. Abundan los escombros de insatisfacción en los llanos descubiertos por el tsunami militarizante, que por fin se retira. Hoy, los artistas invaden ese viejo paisaje como si fuera el nuevo SoHo. Todos somos squatters de repente. El Proyecto de Arte Público documenta la geografía de esta migración a nuestro propio territorio.

Quisiera arrojar luz (artificial) sobre la racionalidad que llevó a un país a embarcarse en una empresa de casi cien obras de arte público por todo el enclave (¿nacional?). Quisiera esbozar un marco teórico para entender el proyecto, el país y a nosotros mismos. Quisiera diagramar la naturaleza del paisaje cultural puertorriqueño en el largo entresiglos que atraviesa. Quisiera repasar las particularidades de nuestro trasnochado ingreso a la modernidad y uno que otro rasgo cultural que esas historias han grabado. Quisiera explicar nuestra adicción a la superficie como ámbito definitivo y definitorio de expresión, subordinado tanto al espacio como al tiempo. Quisiera.

a embarcarse en una empresa de casi cien obras de arte público por todo el enclave (¿nacional?). Quisiera esbozar un marco teórico para entender el proyecto, el país y a nosotros mismos. Quisiera diagramar la naturaleza del paisaje cultural puertorriqueño en el largo entresiglos que atraviesa. Quisiera repasar las particularidades de nuestro trasnochado ingreso a la modernidad y uno que otro rasgo cultural que esas historias han grabado. Quisiera explicar nuestra adicción a la superficie como ámbito definitivo y definitorio de expresión, subordinado tanto al espacio como al tiempo. Quisiera.

Larga es la historia de erotización del territorio. El alcance de esta tensión libidinal se advierte en la función del ornamento en nuestra cultura y en las implicaciones estéticas de su tan ampliamente difundida adicción. Me serviré de las viejas polémicas del arquitecto y teórico vienés del anterior fin de siglo, Adolf Loos, y las revisaré en función de la lectura que el arquitecto y crítico alemán de la segunda mitad del XIX, Gottfried Semper, hizo del origen de la espacialidad cultural en la superficie de los textiles y la vestimenta. Son muchos los actos obscenos que articulan nuestro presente. Algunos vienen de polémicas estéticas irresueltas; otros, de trampas de la historiografía. Pero todos son producto del lenguaje, de nombrar lo que no debía tener nombre, y desvestir a la ignorancia en el proceso. Semper nos ayudará a entender porqué la obscenidad en el Proyecto de Arte Público de Puerto Rico radica en la imposición de una vestimenta artística al paisaje que, actuando como tatuaje, articula su propia desnudez.

La casa del coleccionista en San Juan

There is an interior in the detective novel. But can there be a detective story of the interior itself, of the hidden mechanism by which space is constructed as interior? Which may be to say, a detective story of detection itself, of the controlling look, the look of control, the controlled look. But where would the traces of the look be imprinted? What do we have to go on? What clues?

-Beatriz Colomina, Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media (1996)

Andrea Palladio, el celebrado teórico y arquitecto manierista del Cinquecento italiano, instaló al hombre en el templo pagano. Sostenía Palladio que la casa antecedía al templo – entendido el último como edificio público – y que ambos se habían desarrollado simultáneamente, en una historia de incestuosa evolución tipológica estimulada por el instinto natural del hombre de extender los placeres del interior doméstico a la esfera pública. El templo de la antigüedad clásica era una casa transfigurada, revestida con los mejores materiales disponibles, interpretada de la manera más artística para el deleite del ojo. La restitución de la mirada pública del templo en la vivienda privada es el acto más radical de la carrera de Andrea Palladio. Y, posiblemente, el más obsceno.

Andrea Palladio, el celebrado teórico y arquitecto manierista del Cinquecento italiano, instaló al hombre en el templo pagano. Sostenía Palladio que la casa antecedía al templo – entendido el último como edificio público – y que ambos se habían desarrollado simultáneamente, en una historia de incestuosa evolución tipológica estimulada por el instinto natural del hombre de extender los placeres del interior doméstico a la esfera pública. El templo de la antigüedad clásica era una casa transfigurada, revestida con los mejores materiales disponibles, interpretada de la manera más artística para el deleite del ojo. La restitución de la mirada pública del templo en la vivienda privada es el acto más radical de la carrera de Andrea Palladio. Y, posiblemente, el más obsceno.

Apoyado en las ideas de Daniele Barbaro, su cliente y mecenas, Palladio no tuvo reparos en utilizar el lenguaje arquitectónico del templo para vestir las residencias que proyectó sobre la campiña del Veneto. Los dioses paganos dejaron su lugar a los aristócratas del Veneto en la propuesta palladiana de vivir contemplativamente en una villa agreste. La premisa dio paso a toda una tradición que combina las necesidades de la residencia con la presunción de ocupar conceptualmente el espacio del templo, evacuado ya de su antiguo inquilino por el materialismo moderno. Las villas de Palladio enfrentaron las necesidades de representación de su adinerada y culta clientela con el mundano programa rural para el cual estaban destinadas. La presencia del pedimento de entrada, emblema del templo clásico y rótulo de status social, enmascaraba la soledad de la vida en el campo, trayendo la sofisticación urbana del terrateniente veneciano que, por devenir de la vida, se había visto obligado a atender personalmente los asuntos de sus fincas. El lenguaje clásico fue su referente de urbanidad, parte del equipaje que trajo de la ciudad que dejaba atrás. La deliberada propuesta de Palladio convirtió a la residencia en un laboratorio de técnica y estética, conformando y deformando su imagen en una búsqueda que aún no ha concluido. Los rastros simbólicos de esta experimentación sintáctica embrujan las casas de nuestros días. El hechizo se cuela hasta el espacio público.

rastros simbólicos de esta experimentación sintáctica embrujan las casas de nuestros días. El hechizo se cuela hasta el espacio público.

Los eventos del 11 de septiembre de 2001 nos han hecho volver a mirar la casa y a distinguirla neuróticamente de lo público. Como secuela, han proliferado programas televisivos y revistas orientadas al apoderamiento de lo doméstico mediante la decoración. La posibilidad de existir de manera alternativa en la casa de siempre, de cambiar de estilo de vida radicalizando los códigos visuales de su interior con un extreme make-over, parece ser el mecanismo de sublimación del sentimiento de impotencia y falta de control de la nueva era del terror. El espacio  público ya no sólo contiene la amenaza de la mezcla social/racial, sino la posibilidad aniquilante del ataque terrorista. Escapar del espacio a una domesticidad recién estrenada implica adueñarse paranoicamente de las superficies del interior, aproximarlas a una fantasía tan exótica y distante como familiar e inminente es la tragedia del espacio. Un sentimiento parecido perseguía a esos clientes de Palladio que sobrevivían a la lenta catástrofe comercial de Venecia desde una villa-templo rodeada de vino y verdor. La casa, aquí entendida como un conjuro de metafísica proporción, es refugio y posibilidad de cara a un espacio público cuyo control se escapa de las manos de sus ocupantes.

público ya no sólo contiene la amenaza de la mezcla social/racial, sino la posibilidad aniquilante del ataque terrorista. Escapar del espacio a una domesticidad recién estrenada implica adueñarse paranoicamente de las superficies del interior, aproximarlas a una fantasía tan exótica y distante como familiar e inminente es la tragedia del espacio. Un sentimiento parecido perseguía a esos clientes de Palladio que sobrevivían a la lenta catástrofe comercial de Venecia desde una villa-templo rodeada de vino y verdor. La casa, aquí entendida como un conjuro de metafísica proporción, es refugio y posibilidad de cara a un espacio público cuyo control se escapa de las manos de sus ocupantes.

Es precisamente el interior de una casa el que presentaré como locus de la condición que encuadra el espacio público y las lógicas culturales que conforman los espacios de producción y consumo del arte en Puerto Rico. La casa del coleccionista en San Juan es, en su domesticidad subvertida y status de casa-museo, un pequeño laboratorio conceptual para probar algunas ideas que inspiraron el Proyecto de Arte Público. Intento emular el método seguido por Gottfried Semper, quien – para entender el origen de la arquitectura monumental – se dedicó a estudiar etnográficamente las artes aplicadas, las que precisamente asociamos con los interiores domésticos. Mi incursión en la casa del coleccionista con ojos de etnógrafo, lejos de confirmar el origen de la arquitectura monumental en Puerto Rico, busca probar que no existe ni ha existido, como tampoco existe algo equivalente al templo genealógico del clasicismo – esa casa superdotada y protagonista del espacio  público – ni, mucho menos, el museo acopiador de modelos. Digo que no existen en su orientación simbólica; que no tienen la trascendencia cultural ni la audiencia para reclamar un rol protagónico en Puerto Rico. Es por eso que el coleccionista ha hecho de la casa su templo y museo. Los aristócratas clientes de Palladio le comisionaron un facsímil de urbanidad bajo condiciones similares: “haznos un templo que nos represente, la ciudad queda muy lejos.”

público – ni, mucho menos, el museo acopiador de modelos. Digo que no existen en su orientación simbólica; que no tienen la trascendencia cultural ni la audiencia para reclamar un rol protagónico en Puerto Rico. Es por eso que el coleccionista ha hecho de la casa su templo y museo. Los aristócratas clientes de Palladio le comisionaron un facsímil de urbanidad bajo condiciones similares: “haznos un templo que nos represente, la ciudad queda muy lejos.”

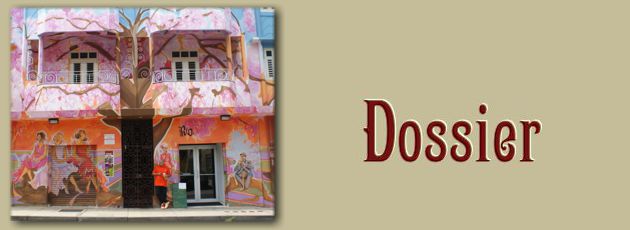

La ciudad no queda lejos de la casa del coleccionista. La casa está en la ciudad. En el Viejo San Juan, para ser exactos. En la misma calle de los antiguos prostíbulos adonde llegaba mi taxi desde el aeropuerto, antes de pasar por el rótulo del trasero luminoso. En aquellos días no sabía ni que existía. Casi nadie lo sabe todavía. Desde la calle, es una casa como cualquier otra en el Viejo San Juan: muro-fachada, ornamentación mínima que articula un plano de color más o menos brillante, pocas ventanas; nada especial. Lo especial está adentro.

La casa del coleccionista invierte la lógica de la casa del pobre hombre rico de Adolf Loos, el canónico ensayo en el que el vienés se burla de las consecuencias nefastas de permitir que un arquitecto diseñe todos los ámbitos de la vida cotidiana del cliente. El pobre hombre rico de Loos era un cadáver, un muerto en vida domesticado, al haber accedido a que el arquitecto infundiera de artisticidad todos los espacios, superficies y objetos que conformaban su casa. Existir era imposible frente a la voluntad hegemónica del diseñador. Salir de paseo a la ciudad era el único alivio que se permitía el protagonista de este relato de humor negro y paranoia, ante los primeros efectos de la modernización en 1907.

conformaban su casa. Existir era imposible frente a la voluntad hegemónica del diseñador. Salir de paseo a la ciudad era el único alivio que se permitía el protagonista de este relato de humor negro y paranoia, ante los primeros efectos de la modernización en 1907.

En la casa del coleccionista es al revés; escapar de la ciudad es el único alivio posible. Más bien escapar de su inexistencia. Para el visitante, la casa del coleccionista es un balcón que mira a la séptima morada de Santa Teresa, la mística. Para el coleccionista, la casa es un bastión de posibilidad y placer al que se llega mediante un esfuerzo emparentado con el de la experiencia mística. La oración que movía a la santa por las siete moradas de espiritualidad es aquí las obras de arte que liberan al interior y a su ocupante del confinamiento isleño. Si el pobre hombre rico de Loos vivía asfixiado por la voluntad del otro, que había hecho de su casa una prisión de diseño y artisticidad, el coleccionista de San Juan ha escapado a su propia voluntad con ayuda de las voluntades extranjeras que impregnan las paredes de su casa. Cientos de voluntades ocupan la morada-museo del coleccionista. Él es el filtro; él decide lo que entra y lo que sale. Él no responde a juntas de directores, a curadores, a organismos gubernamentales que fomentan cultura, él sólo responde a sí mismo. Su voluntad de coleccionista se impone, aunque ello implique el que todas las voluntades de los artistas se enfrenten entre sí en el espacio de relativa autonomía de la casa. Nuestro coleccionista habita las paredes de su morada interior en el acto de tapizarlas con su propia colección. Nuestro coleccionista vive en el ornamento que cuelga de las paredes de su domicilio-bastión.

La burguesía europea del siglo diecinueve, que también coleccionaba, se construyó museos para elevar el gusto de las masas. Educar, desde un centro de capitales jerarquizados y fantasías de control social, los llevó a extender las salas de sus casas al espacio público del museo, en un acto narcisista de afirmación de clase y nacionalidad. Mataron dos pájaros con un mismo tiro. El saqueo imperialista de entonces amuebló los interiores del museo europeo. Las colecciones crecieron según crecía la filantropía y los ejércitos se volvían más refinados. Nuestro coleccionista, sin embargo, no saquea; más bien, compra. Compra a los ingleses que antes saqueaban al Caribe, por ejemplo. El saqueado se ha vuelto saqueador. El salvaje que habitaba aquella cabaña primitiva del Caribe que apareció en la literatura de Rousseau, que luego sirvió de modelo para el ingeniero militar Amédée-François Frézier (1682-1773) y su architecture naturelle – sincera, pura, transparente y racional – y cuya cabaña reapareció como curiosidad etnológica en la Gran Exhibición de 1851 en el Crystal Palace de Londres, vive hoy en una casa colonial cerrada, y colecciona a artistas ingleses contemporáneos, entre otros. Igual, los ingleses han cambiado. Tampoco quedan nobles salvajes en el Caribe, si es que alguna vez los hubo.

El coleccionista disfruta de la libertad para actuar conforme a su generación. Sus apetitos artísticos, aunque personales, están influidos por su edad. No pretende tener otra edad que la que tiene; no es conservador, porque no tiene nada que conservar salvo lo que colecciona. No tiene ciudad que conservar, museo a quien donar su obra; ni siquiera tiene espacio público que requiera su contribución. No extraña otras épocas; extraña otros lugares, quizás. Es la misma nostalgia que llevó a Félix Benítez Rexach a construirse el Hotel Normandie en San Juan, facsímil de transatlántico para su esposa francesa, Lucienne D’Hotelle, que extrañaba la metrópoli parisina en 1938. Es la misma nostalgia de las familias puertorriqueñas de clase media que se preguntan por qué el país no funciona como Disneyworld (si al menos se viera como Disneyworld, suspiran). Es la nostalgia del inmigrante que extraña otras islas del Caribe mientras las reconstruye artificialmente en su nueva morada. Es, a fin de cuentas, la nostalgia de los caballeros del Veneto palladiano, que se aferraban a la tierra ante el hundimiento comercial y geológico de Venecia.

El coleccionista disfruta de la libertad para actuar conforme a su generación. Sus apetitos artísticos, aunque personales, están influidos por su edad. No pretende tener otra edad que la que tiene; no es conservador, porque no tiene nada que conservar salvo lo que colecciona. No tiene ciudad que conservar, museo a quien donar su obra; ni siquiera tiene espacio público que requiera su contribución. No extraña otras épocas; extraña otros lugares, quizás. Es la misma nostalgia que llevó a Félix Benítez Rexach a construirse el Hotel Normandie en San Juan, facsímil de transatlántico para su esposa francesa, Lucienne D’Hotelle, que extrañaba la metrópoli parisina en 1938. Es la misma nostalgia de las familias puertorriqueñas de clase media que se preguntan por qué el país no funciona como Disneyworld (si al menos se viera como Disneyworld, suspiran). Es la nostalgia del inmigrante que extraña otras islas del Caribe mientras las reconstruye artificialmente en su nueva morada. Es, a fin de cuentas, la nostalgia de los caballeros del Veneto palladiano, que se aferraban a la tierra ante el hundimiento comercial y geológico de Venecia.

La casa del coleccionista en San Juan construye un paisaje artificial sobre los elementos de domesticidad interiorizada de su estilo colonial. El coleccionista impregna las paredes con vehemencia erótica. El pobre hombre rico de Loos ha decidido auto-infligirse el daño mientras goza. Sin metrópoli en la que flanear, éste decidió construir su propia versión en cinco plantas. El coleccionista es el hijo conceptual de Rexach y su esposa francesa. La casa del coleccionista es un barco-resort embutido de arte. Un enclave cultural al margen de la cultura. Un Normandie interiorizado. Un proyecto de fuga. Por eso, el diseño lo impregna todo: los B&B Italia dialogan con los vintage Aalto, las estrellas de rock, representadas en las paredes, cruzan miradas con las deidades africanas que, a su vez, son vistas desde la memoria romantizante del inmigrante africano en Londres, a la Chris Ofilli. La miseria a la que aludía Loos aquí ha sido sustituida por el deseo. El muerto en vida del relato de Loos claudicó al deseo. Su insatisfacción es estar satisfecho. El coleccionista de mi casa, en este otro fin de siglo, ha encontrado en los rituales del consumo la posibilidad de existir, de nacer todos los días con una dieta de arte y diseño. Viste su casa como Semper vestía su arquitectura monumental pero, a diferencia de Semper, el coleccionista de San Juan no tiene audiencia, salvo la que él escoge ocasionalmente. El gesamskunstwerk del coleccionista de San Juan transforma la pared (wand) en vestimenta (gewand). El coleccionista de San Juan decora su tragedia; la viste de fiesta: everything is going to be alright, decía el rótulo de neón que durante unos meses adornó su puerta.

africano en Londres, a la Chris Ofilli. La miseria a la que aludía Loos aquí ha sido sustituida por el deseo. El muerto en vida del relato de Loos claudicó al deseo. Su insatisfacción es estar satisfecho. El coleccionista de mi casa, en este otro fin de siglo, ha encontrado en los rituales del consumo la posibilidad de existir, de nacer todos los días con una dieta de arte y diseño. Viste su casa como Semper vestía su arquitectura monumental pero, a diferencia de Semper, el coleccionista de San Juan no tiene audiencia, salvo la que él escoge ocasionalmente. El gesamskunstwerk del coleccionista de San Juan transforma la pared (wand) en vestimenta (gewand). El coleccionista de San Juan decora su tragedia; la viste de fiesta: everything is going to be alright, decía el rótulo de neón que durante unos meses adornó su puerta.

¿Será el coleccionista de San Juan, en toda su excentricidad, en sus exóticos hábitos y gustos, paradójicamente, el más común de los sujetos puertorriqueños? En la cuidadosa recomposición del interior de su casa-museo, el coleccionista enmascara la realidad de su entorno del mismo modo como el país enmascara sus ámbitos de vida frente a la nostalgia de otros espacios, que no de otros tiempos. El principio de kleiden de Semper, traducido erróneamente a cladding en inglés, y reintroducido como “dressing/embellishment” por traductores más diestros, describe la condición de localizar la obra de arte no en su materialidad, sino en la realidad alterna de la representación, en la máscara  de intención artística y color sobreimpuesta al mundo material/real. Artisticidad es aquí entendida como fantasía superficial y conjuro, calcomanía de deseo y posibilidad en medio de una ciudad trágica, pedimento clásico invocador de una urbanidad perdida y afirmación de un status social amenazado, pensando en Palladio y sus villas rústicas.

de intención artística y color sobreimpuesta al mundo material/real. Artisticidad es aquí entendida como fantasía superficial y conjuro, calcomanía de deseo y posibilidad en medio de una ciudad trágica, pedimento clásico invocador de una urbanidad perdida y afirmación de un status social amenazado, pensando en Palladio y sus villas rústicas.

Gottfried Semper conjuraba los ditirambos del teatro griego como modelo de fusión entre artisticidad y audiencia a través de la arquitectura monumental. Ésa fue la premisa tras su Gesamkunstwerk y sus colaboraciones con el compositor Richard Wagner en los teatros que concibieron juntos. Que esa misma premisa inspirara, mucho más tarde, la armonía sinfónica de una Europa unida bajo la batuta del nazismo nos retrotrae al hecho de que el deseo de trascender dentro de una identidad colectiva, larger than life, era inherente al ideal estético semperiano. Rastros de la premisa deambulan en los interiores de la casa del coleccionista en San Juan.

mucho más tarde, la armonía sinfónica de una Europa unida bajo la batuta del nazismo nos retrotrae al hecho de que el deseo de trascender dentro de una identidad colectiva, larger than life, era inherente al ideal estético semperiano. Rastros de la premisa deambulan en los interiores de la casa del coleccionista en San Juan.

(Imágenes 17-18)

La burguesía local, con sus íconos de brocado y Baccarat, ha sido destilada de esta casa. Limpiando se escapa del lugar y se trasciende a un no-lugar en el efecto ciclorámico de las paredes desnudas, que no ponen resistencia ni a la imaginación de su habitante ni al arte entendido como prótesis ornamental. La estética del interior de esta casa se acerca perversamente al internacionalismo genérico del bachelor pad, ese desecho de los sesenta que reaparece en los noventa, con un salario más alto pero la misma aspiración trascendental. El desarraigo cultural del coleccionista lo lleva a resumir la contemporaneidad con los signos de un transnacionalismo a la Wallpaper* como parte de su frenética escapada de la tragedia (¿nacional?). La nueva identidad, lograda mediante el redecorado de contemporaneidad artística que, asumiendo la función de los órdenes clásicos en el Cinquecento, viste las paredes del interior, se resiste tanto al conservadurismo criollo como a los modelos lacónicos del upper-middle-class gringo. Fragmentos de esas identidades pueden reaparecer intencionalmente, adquiriendo un status crítico, como si el haber sobrevivido la limpieza étnica de esta evacuación estética le confiriera un nuevo rango irónico. El deseo de trascender en la nueva identidad, all-inclusive, del arte contemporáneo y la cultura del diseño, convierten a la casa del coleccionista en una cámara de resonancia de los códigos visuales de un primer mundo, que retiene la centralidad cultural con una inquietante y familiar vocación imperialista: asuman que Napoleón y el Führer fueron curadores frustrados.

¿Será la casa del coleccionista, en su desdén por la oferta identitaria criolla y su apertura a las señales del resto del mundo desarrollado, un paradigma de liberación? ¿O es la ratificación de la prisión? La pregunta viene cargada con su respuesta pero, antes de levantar el dedo criminalizador y contaminar el aire con acusaciones de traición (cortesía del hipersensible barómetro puertorriqueñista), me permito decir que, en lugar de enjuiciar al coleccionista, debemos abordar el territorio del cual escapa. Ya sabemos a dónde huye nuestro amigo, pero no sabemos de dónde.

Puertorricanismo: viviendo a plenitud en la superficie

Pero la maldad no reside en el continuo uso de la palabra crisis. Reside en que, aunque todos hablan de ella, nadie parece sufrirla.

-Héctor Ramos Mimoso, “La crisis de este mundo de artificio” (13 de enero de 1982)

Tengo que encontrar un origen. O inventármelo, como si fuera literatura. Frente al adormecimiento de la historia, prefiero la literatura. Es más polémica, y miente de frente.

Busco un origen para el territorio, para la conciencia de territorio. Ese momento en que nos dijeron qué éramos y qué queríamos ser. Igual no fue un acto consciente. Igual tenemos la conciencia de que siempre estuvimos conscientes. Igual me lo invento como falsa conciencia y lo llamo hipótesis de origen para espantar el ataque de la historiografía. Igual todos hacemos lo mismo.

El coleccionista conduce su auto frente al rótulo del bañador femenino pensando en la última adquisición que trae de Londres. No ha llegado a San Juan y nunca llegará. Él no vive en un sitio que incluya aquello que Descartes llamaba espacio. Él vive, como vive el resto de la gente de la isla, en la superficie, en una lámina conceptual a la cual se llega extrapolando periferalmente la historia, como se llega a esas complejas explicaciones del universo a partir de una matemática de aproximaciones. El mundo era redondo mucho antes de que pudiéramos ver su redondez. Yo nunca la he visto y pienso que es redondo. Puerto Rico, sin embargo, es plano, superficial. Lo sé, aunque no lo pueda ver. Mientras tanto, lo intuyo con literatura: es mi telescopio a la conciencia.

Mi primera aproximación al territorio coincidió con una secuencia de especulaciones en torno a la función de la superficie arquitectónica en la construcción de valores culturales. El proceso me llevó a mirar todas las superficies, sustituyendo en ocasiones a la arquitectura por su representación. Observaba, a principios de los noventa, específicamente, que la arquitectura se ensimismaba cada vez más en la naturaleza de sus revestimientos, llegando a eliminar cualquier referencia a los sistemas estructurales que hacían posible su estabilidad. Al mismo tiempo, notaba que los arquitectos, desde siempre, fotografiaban sus proyectos justo antes de la inauguración, recopilando en reportajes fotográficos la evidencia tridimensional del edificio. Con el tiempo, la foto fue sustituyendo a la arquitectura, en la medida en que los materiales se deterioraban cada vez más rápidamente, y los programas de funciones que debía atender cambiaban a un ritmo insostenible por el edificio.

Esa preferencia por el mundo bidimensional de la imagen fotográfica contradecía la moralidad de la entereza tridimensional transmitida como catecismo en las escuelas de arquitectura desde que Quatremère de Quincy, en los años 1830, se molestó con la insistencia del joven estudiante Henri Labrouste en probar que los templos de la antigüedad clásica no eran más que meros andamiajes de color. El argumento de Labrouste subordinaba los sillares de piedra y la estructura al efectismo pictórico; la tridimensionalidad no era más que un pretexto para exponer la bidimensionalidad del color. La arquitectura era, en realidad, un pretexto para la pintura. Pero algo tuvo que ocurrir en el camino entre 1830 y el presente para que aún hoy enfrentemos el doble estándar de las escuelas de arquitectura, que glorifican obcecadamente el espacio, mientras el gremio de la arquitectura reduce sus edificios a la lámina fotográfica del primer día.

Me topé muy pronto con la cruda realidad de que la historia de la arquitectura, desde su invención, tendía a privilegiar toda visión que favoreciera la idea del espacio como producto de un acto de voluntad a partir del material y la estructura; una lógica interna que debía celebrarse violentando el mundo cartesiano. La ocupación del espacio es un acto de conquista que arrastra la iconografía falocéntrica del ejército que marca el territorio. Existir, con toda la gloria de las tres dimensiones, es – en esencia – un acto de proclamación de masculinidad primitiva. La noción de estilo, femenina por su asociación con la vista, se retuvo en la joven historiografía de la arquitectura con el fin de resistir el efecto desmaterializador de la Revolución Industrial y de proteger el protagonismo de los arquitectos en la construcción de la mirada. Pero es, precisamente, la noción de estilo la que se problematizaría a partir de la segunda mitad del siglo diecinueve, mano a mano con el desarrollo de nuevas subjetividades políticas y de planteamientos de libertad. Los argumentos a favor de una nueva arquitectura para la era de la máquina enfrentarían al protagonismo del espacio que añora la arquitectura (aliada a la expansión del Capital) con la necesidad, eminentemente visual y estilística, de un nuevo repertorio simbólico.

La historiografía del Movimiento Moderno era particularmente fóbica a cualquier alusión a la articulación superficial entendida como ornamento, un hábito aberrante del siglo XIX y la École de Beaux Arts que debía ser olvidado, como si se tratara de una oscura práctica de la adolescencia que el matrimonio con los tiempos modernos procuraría rehabilitar. Más tarde descubrí, en el adjetivo queer del arquitecto Philip Johnson, que era la superficie la base de su inventado Estilo Internacional, pese al esfuerzo historiográfico por defender el determinismo de la estructura y el material. El propio Johnson, al exponer la transfiguración de la pared en un plano-superficie, privilegió el “volumen” entendido como vacío, cuando era apenas un joven veinteañero fascinado por la estética de las vanguardias europeas y los soldados alemanes:

El efecto de masa, de solidez estática, hasta hoy primera cualidad de la arquitectura, ha desaparecido prácticamente; en su lugar hay un efecto de volumen o, para ser más exactos, de planos de superficie que limitan un volumen. El principal símbolo arquitectónico ya no es el denso ladrillo, sino la caja abierta. De hecho, en su gran mayoría los edificios son en realidad, así como en efecto, meros planos que rodean un volumen. Con la construcción de armazón envuelta tan sólo por una pantalla protectora, difícilmente puede evitar el arquitecto conseguir este efecto de superficie, de volumen, a menos que como deferencia al diseño tradicional en términos de masa, se salga de su camino para obtener el efecto contrario.

El vacío al que se alude constituye la posibilidad de una nueva geografía cultural, emancipada de la historia, a partir de la cual se proyectarían los nuevos mecanismos de significación. La pared, convertida en plano abstracto, sería el epicentro de una nueva era en la cual la mirada, mediatizada a través de la fotografía, sería el instrumento para construir el nuevo orden social. Este aspecto narcisista del Movimiento Moderno suele pasar desapercibido, particularmente por la falsa oposición que el discurso de la Posmodernidad historicista introdujo entre la ética del funcionalismo moderno (“form follows function”) y la celebración de la independencia del plano-pared como pieza ornamental.

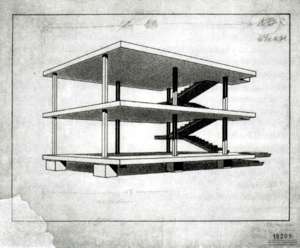

Inclusive la Maison Dom-ino de Le Corbusier, promovida por su creador como un modelo de libertad y pragmatismo dentro de la estandarización industrial, era – en realidad – un mecanismo para liberar a la pared de la estructura, de la planta y de sí misma. La pared, entendida ahora como superficie, quería emanciparse del yugo masculinizante de la estructura que la había sostenido durante siglos. Ser lo que quisiera ser, esa era su intención, sin códigos burgueses que le recordaran cuál era su lugar o su género. Le Corbusier murió sin confesar sus verdaderas intenciones.

Inclusive la Maison Dom-ino de Le Corbusier, promovida por su creador como un modelo de libertad y pragmatismo dentro de la estandarización industrial, era – en realidad – un mecanismo para liberar a la pared de la estructura, de la planta y de sí misma. La pared, entendida ahora como superficie, quería emanciparse del yugo masculinizante de la estructura que la había sostenido durante siglos. Ser lo que quisiera ser, esa era su intención, sin códigos burgueses que le recordaran cuál era su lugar o su género. Le Corbusier murió sin confesar sus verdaderas intenciones.

Pude constatar que el discurso de la arquitectura moderna había reprimido voces del pasado que sí hablaban de sus verdaderas intenciones. Tomemos a Sebastianne Le Clerc, que –en pleno siglo dieciocho – destacaba la vocación efectista de la arquitectura y el poder seductor de la superficie como su fin último, cosa que les sacaba en cara a todos los aprendices de estética que insistían en la naturaleza científica de la arquitectura y su mítico origen en las lógicas estructurantes del sempiterno mundo natural. Insistían, los también fundamentalistas de la razón, en la supremacía de la arquitectura del noble salvaje: un constructor aborigen con aptitud innata para el diseño estructural y el espacio, contra el cual se había interpuesto la Cultura, demonizada aquí como cortina de humo disipadora de toda lógica estructural, de toda razón espacializadora. La Cultura y su aliado, el Lenguaje, fueron los artífices del engaño, la Eva conspiradora que nos alejó de las verdades primitivas, según el relato ilustrado. Emular al hombre primitivo y su cabaña primitiva, de racionalidad autóctona, era el paso necesario para ser modernos. Pero Le Clerc insistió en complicar las cosas aún más. Si la Cultura no era ya suficiente obstáculo de subjetividad para embarcarnos en un proyecto positivista de la mano de la Ciencia, el debate del gusto personal como árbitro de toda belleza, encendido por Le Clerc, privilegiaría el derecho inalienable de cada hombre de satisfacer sus deseos individuales en la superficie que mira. Todas las teorías del origen de la arquitectura conspirarían contra él, al insistir en un origen subordinado a la vocación objetivizante de la ciencia y el espacio. La arquitectura moderna nacería de estas narrativas de progreso ilustrado: en el determinismo del material, de la función y de la estructura. La arquitectura sería el resultado de esos determinismos, y no un caprichoso acto de articulación teatral. La arquitectura no podía ser escenografía, y mucho menos pintura. La arquitectura no podía ser hembra. La Revolución Industrial pondría a prueba este nuevo mandamiento. Esta vez la blasfemia articulada por Le Clerc contaría con un gran aliado: Gottfried Semper.

En medio de los efectos de la Revolución Industrial, Semper se obsesionó por la búsqueda de modelos de aspiración colectiva y confluencia de voluntades, símbolos arquitectónicos que resistieran la estampida de significados y sentidos que inauguraban la vorágine industrial y el incipiente Mercado. Todo proyecto de futuro en el siglo XIX debía encontrar su defensa en un relato evolutivo, amamantado por la Historia que, a su vez, había crecido en una casa donde la Ciencia era el padre benefactor. El paradigma de teatralidad, monumentalidad y simbolismo que Semper estaba a punto de arrojar sobre la arquitectura debía ampararse en una causalidad histórica que lo hiciera inevitable e ineludible. Había que inventarse un origen para la arquitectura que justificara la naturaleza de la mirada contemporánea que pretendía imponerse. Pero ese origen debía venir legitimado por la ciencia y sus sicarios historiógrafos. De ahí que Semper se fijara en la joven disciplina de la Etnología, un campo al margen de la arquitectura pero con una gran ventaja sobre ella: el sujeto del etnógrafo es mucho más viejo que el del arquitecto; el hombre se vistió antes que vestir el espacio.

Y es precisamente esa vestimenta original la que le dio las claves a Semper. Emparentar a la arquitectura con la vestimenta (y la moda, si me permiten estirar el argumento) fue el vehículo blasfemo con el cual adelantar la supremacía del gusto personal, el ornamentalismo libertario proclamado por Le Clerc. Que el hombre vistiera el espacio como extensión de su propia vestimenta, y que la vestidura (Bekleidung) fuera más importante en la producción cultural que el espacio vestido, contradecía el disciplinante discurso del racionalismo ilustrado y sus nuevas franquicias positivistas. La teoría de Semper se acomodó como un buen traje de sastre (tailored suit) a las exigencias de las dominantes burguesías europeas del siglo XIX. El hacer de la ciudad industrial un rasgo escenográfico de la supremacía cultural de la nación-estado necesitaba buenas vestimentas, edificios disfrazados de progreso con la capacidad de anticipar el paraíso colectivo antes de que éste fuera un hecho. El aparato industrial que debía darle forma a ese progreso terminó siendo un subordinado andamio, un vulgar gancho de ropa de donde colgarían las pieles monumentales de la arquitectura cívica. El espacio, aún más subordinado que la estructura de la que cuelgan las vestiduras, sería un simple medio de comunicación, gallinero colectivo de este teatro operático con el que le dimos la bienvenida a la Modernidad. La metrópoli industrial del siglo XIX es un campo visual protagonizado por la superficie. El arquitecto del siglo XIX, representado en la figura de Semper, urbanizó el deseo como todo un buen decorador. Lo único que hizo el espacio fue coreografiar los puntos de vista con ayuda de las nuevas geografías políticas.

El siglo XX comienza con el desprestigio de los valores de la burguesía decimonónica. El incipiente mercado ve a la burguesía como un estorbo para lograr la relación íntima que debía tener con el consumidor. La complicidad del arquitecto con el poder burgués lo hacía persona non grata en este momento histórico. El ingeniero, precedido por una condecoradísima carrera militar, era un mejor representante (e instrumento) de las aspiraciones del Gran Capital. No olvidemos que fueron los ingenieros los que articularon el traspaso de esa aceleración inicial de la máquina al territorio, los que se aseguraron de que la acumulación de capital no encontrara obstáculos que puente alguno pudiera superar. Los ingenieros limpiaron el espacio para los desdobles temporales de la era industrial. El arquitecto fue un diestro escenógrafo que mantuvo la ilusión de que todo seguía igual mientras, detrás de las vestimentas de sus edificios, las ciudades industriales cambiaban para nunca volver atrás. Todo iba de maravilla para los arquitectos, hasta que a alguien se le ocurrió desgarrar las vestiduras que conformaban la ilusión del espacio. Debajo de ellas apareció el ingeniero.

El arquitecto del siglo XX enfrentó una terrible crisis de identidad ante el insólito protagonismo de su pariente gremial. Los ingenieros no sólo tenían la reputación de haberse inventado la ciudad industrial, sino que sus obras rivalizaban con las de los arquitectos en consolidarse como símbolos de creatividad y espejo de las metas colectivas. La capacidad de significación era lo único que les quedaba a los arquitectos, y sin las vestiduras historicistas contaban con muy poco para probarlo. Como la tridimensionalidad espacializante de las obras ingenieriles estaba secuestrando la imaginación del público con grandes puentes, almacenes y estaciones de tren, el arquitecto no tuvo otra opción que descartar su vocación costurera y convertirse en escultor monumental. Las nuevas tecnologías del acero y el cristal le facilitarían el camino, mientras le dieron la falsa sensación de que le estaba dando forma al espacio. Frente a esa ilusión, el arquitecto llegó al extremo de plantear proyectos de ciudad industrial, como si en sus manos estuviera el poder (y la capacidad) de organizar el territorio. Le Corbusier y el americanísimo Frank Lloyd Wright soñaron a sus anchas con ciudades ideales que nunca se materializaron, como dijo Colin Rowe en 1978 al declarar que la ciudad moderna nunca se había construido.

Si no era el arquitecto, ¿quién dispondría del espacio y el territorio?, ¿quién si no? En toda esta tragedia de desamor y desencuentro entre el arquitecto y el ingeniero, existe una verdad mucho más obvia. Ni el uno ni el otro disponen del territorio; son – y han sido – instrumento de dos soberanas entidades que traspasan los intereses nacionales, colectivos y públicos. La relación del arquitecto con el ingeniero – y viceversa – es un perfecto diagrama de panopticismo donde el que cree dominar, sea desde el centro o desde su doblegada periferia, no se ha percatado de que quien los puso a mirarse antagónicamente no está representado en el aparato; ese autor invisibilizado se burla de ellos desde el anonimato. Lo que parece ser un campo de batalla es un mero parvulario de intenciones. Como guardianes del kindergarten, aparecen el Capital y la Militia, los herederos del ancien régime de la tecnocracia francesa del siglo XVIII; son ellos, y sólo ellos, los que controlan la naturaleza del territorio y del espacio.

Con sólo dos dimensiones a su disposición, no le queda al diseñador contemporáneo otro remedio que ocupar una rebanada imposible de espacialidad. Así la visten de civismo para no enfrentar al vacío, para no desnudar la mirada. Los arquitectos son cómplices de esta falacia al insistir en el protagonismo del espacio cuando todo lo que les toca (y les ha tocado hacer desde hace mucho tiempo) es, si acaso, articular las superficies que lo conforman. Pero este descubrimiento no culmina en la repartición de culpas. Es a partir de este esbozado relato que me atreveré a inventar el origen de la conciencia del territorio en Puerto Rico.

Lo que ha sido fuente de neurosis entre los arquitectos – la castrante y demasculinizante función de decorar los contornos del espacio demarcado por el Capital y la Militia – es, por otro lado, aceptado por la masa puertorriqueña con asombroso entusiasmo. Los guardianes de la moralidad (pública, política, profesional) deben de estar nerviosos ante esta antipática admisión. Puertorricanismo es la condición en la cual las masas viven placenteramente en el reducto de superficie dejado por la hegemonía que sobre el espacio ejercen los poderes económicos y militares en el país. Vivir plenamente en la superficie, y en su atemporalidad, es el rasgo dominante de la cultura en Puerto Rico. Los síntomas de esta condición pueden lo mismo manifestarse con hiperrealismo gráfico o requerir un análisis de signos para auscultar su dimensión conceptual.

asombroso entusiasmo. Los guardianes de la moralidad (pública, política, profesional) deben de estar nerviosos ante esta antipática admisión. Puertorricanismo es la condición en la cual las masas viven placenteramente en el reducto de superficie dejado por la hegemonía que sobre el espacio ejercen los poderes económicos y militares en el país. Vivir plenamente en la superficie, y en su atemporalidad, es el rasgo dominante de la cultura en Puerto Rico. Los síntomas de esta condición pueden lo mismo manifestarse con hiperrealismo gráfico o requerir un análisis de signos para auscultar su dimensión conceptual.

Y regreso a la domesticidad, una vez más, a encontrar la evidencia que sostendrá este relato de superficioso origen. La vivienda unifamiliar, la que fuera rasgo natural del paisaje en la utopía antiurbana de Frank Lloyd Wright, Broadacre City, es en Puerto Rico el instrumento mediante el cual se reconfigura al territorio según lo pautan las fuerzas militares y económicas que lo ocupan. La vivienda del imaginario wrightiano, con su acre de titularidad, se convierte en la Isla en la casa de urbanización, el instrumento democratizador por excelencia y el signo de su propia condición. La casa es arma militar, instrumento de divulgación ideológica, pacto bilateral a treinta años auspiciado por los préstamos hipotecarios de la Federal Housing Administration, que aseguran su omnipresencia. La expansión de la red vial, requerida por las fuerzas militares, ha hecho posible la propagación de la vivienda unifamiliar a lo largo y ancho del país. Ambos poderes, milicia y capital, se han dado la mano en una operación de suburbanización masiva del territorio. El polígono suburbano es el signo de la democracia, el portaestandarte de una clase media que vive a sus anchas en la lámina de espacio que le permiten ocupar una vez que la planta de su casa, la de su urbanización, la de su municipio y la de su país han sido definidas por someone else.

Los primeros experimentos de suburbanización masiva ya eran evidentes en 1939. Mientras Dorothy sobrevolaba la pradera infinita de Kansas, en busca de un lugar más allá del arco iris, en Puerto Rico se inventaba la clase media, a un año de la inauguración de la urbanización Eleanor Roosevelt. Este primer desarrollo, cortesía del New Deal presidencial, debía ser una vitrina del futuro, un sortilegio mágico en el nuevo Oz tropical. Para ello, sus ocupantes fueron seleccionados como si de una superproducción cinematográfica se tratara. El escenario suburbano implantaba un imaginario de American town con un central lawn convertido en Parque de Pelota, para – con ello – disciplinar al cuerpo en los rituales del deporte. La tradicional plaza, que ocupaba el centro de nuestros pueblos, fue desplazada en la urbanización Roosevelt a la izquierda, devaluada de toda oficialidad, reducida a jardín contemplativo sin poder alguno que albergar, dado que no había alcaldía. Por otra parte, las iglesias fueron esparcidas por el tejido de la urbanización, asegurando una representación equitativa entre el catolicismo del viejo orden español y el protestantismo del nuevo regente colonial.

Los primeros experimentos de suburbanización masiva ya eran evidentes en 1939. Mientras Dorothy sobrevolaba la pradera infinita de Kansas, en busca de un lugar más allá del arco iris, en Puerto Rico se inventaba la clase media, a un año de la inauguración de la urbanización Eleanor Roosevelt. Este primer desarrollo, cortesía del New Deal presidencial, debía ser una vitrina del futuro, un sortilegio mágico en el nuevo Oz tropical. Para ello, sus ocupantes fueron seleccionados como si de una superproducción cinematográfica se tratara. El escenario suburbano implantaba un imaginario de American town con un central lawn convertido en Parque de Pelota, para – con ello – disciplinar al cuerpo en los rituales del deporte. La tradicional plaza, que ocupaba el centro de nuestros pueblos, fue desplazada en la urbanización Roosevelt a la izquierda, devaluada de toda oficialidad, reducida a jardín contemplativo sin poder alguno que albergar, dado que no había alcaldía. Por otra parte, las iglesias fueron esparcidas por el tejido de la urbanización, asegurando una representación equitativa entre el catolicismo del viejo orden español y el protestantismo del nuevo regente colonial.

A Roosevelt le sucede Puerto Nuevo, un desarrollo promovido por el capital privado, que abandona la pretensión comunitaria del Roosevelt original para forzar la dependencia del auto y el movimiento a través del nuevo territorio suburbanizable. El acre que Wright había provisto en su fantasía de igualitarismo agrario queda reducido aquí a un sobrante de retranqueos mínimos. La vivienda unifamiliar queda grabada en el imaginario local como meta de vida y aspiración de acceso a la extensa pradera suburbana. Su habitación principal sería el epicentro del libido nacional desde el cual sus códigos heterosexistas se multiplicarían por todos los confines del país. Lo que no contuviera esta casa debía marcharse del país, inundar los innercities de Norteamérica en busca de alguna otra fantasía perversa.

privado, que abandona la pretensión comunitaria del Roosevelt original para forzar la dependencia del auto y el movimiento a través del nuevo territorio suburbanizable. El acre que Wright había provisto en su fantasía de igualitarismo agrario queda reducido aquí a un sobrante de retranqueos mínimos. La vivienda unifamiliar queda grabada en el imaginario local como meta de vida y aspiración de acceso a la extensa pradera suburbana. Su habitación principal sería el epicentro del libido nacional desde el cual sus códigos heterosexistas se multiplicarían por todos los confines del país. Lo que no contuviera esta casa debía marcharse del país, inundar los innercities de Norteamérica en busca de alguna otra fantasía perversa.

Para los que se quedaban, la casa de urbanización era el centro de todo. El principio y el fin de la existencia. Sus paredes, de hormigón anti-huracán, no eran fáciles de mover una vez estaban en sitio. La casa no tenía hacia donde crecer. Sólo sus paredes, entendidas como tablones de expresión, lienzos que cualificar, permitían ocupación. Con ello, comienza el romance con la superficie. La casa de urbanización era la oportunidad para inventarnos una historia personal con la cual enfrentar la abrupta creación de una clase media sin trasfondo ni trayectoria que destacar. Las paredes de esta casa de urbanización fueron la tabula rasa del deseo personal; árbitro del buen gusto, diría Le Clerc. La historia es un privilegio en un país sin memoria. Pero la posibilidad de inventar la historia a partir del gusto personal es un privilegio aún mayor, que encuentra su mejor expresión en las paredes intervenidas, saturadas de información, de la casa de urbanización. Luego de las paredes, descubrieron el patio, y así – poco a poco – todo el territorio se marcó con la historia personal inventada por cada familia, por cada patriarca, por cada pequeño aprendiz de dictador. La casa del coleccionista en el Viejo San Juan es, en realidad, una casa de urbanización interiorizada.

Vivir a plenitud en la superficie implica una preferencia por el artificio hasta el punto de borrar todo sistema contra el cual leer naturaleza. El gusto por el paisaje artificial invade la conciencia de la gran clase media puertorriqueña, cuyos valores invaden a todas las demás. La vista del paisaje desde el auto es más atractiva que el paisaje mismo. La ventana electrónica del televisor es más cautivante que la desdeñable ventana que mira al mar, o al vecino. Las cejas tatuadas sustituyen a la mera depilación, y la piel luce mejor si la base maquilladora, en abierto desafío a la luz, baja dos o tres tonos del color de la maquillada. Ante la imposibilidad de controlar la historia (el tiempo) y el espacio en el que se desarrolla (que ha sido decidido por otros), queda la bidimensional fachada de los objetos, las vestimentas de nuestros paisajes, la piel de nuestro rostro. Todos ellos son la tabula rasa del deseo, la superficie de la imaginación, la nueva historia de la que cada cual es su propio autor. Protegernos del vacío saturando sus planos envolventes: he ahí la cuestión. Se vive en el aditamento, en el brillo auxiliador del ornamento, como lo describiera Leon Battista Alberti en su De re aedificatoria. El auto no está listo para el paseo dominical si no lo brillo primero: brillo; luego existo.

maquillada. Ante la imposibilidad de controlar la historia (el tiempo) y el espacio en el que se desarrolla (que ha sido decidido por otros), queda la bidimensional fachada de los objetos, las vestimentas de nuestros paisajes, la piel de nuestro rostro. Todos ellos son la tabula rasa del deseo, la superficie de la imaginación, la nueva historia de la que cada cual es su propio autor. Protegernos del vacío saturando sus planos envolventes: he ahí la cuestión. Se vive en el aditamento, en el brillo auxiliador del ornamento, como lo describiera Leon Battista Alberti en su De re aedificatoria. El auto no está listo para el paseo dominical si no lo brillo primero: brillo; luego existo.

La secuencia de eventos no es importante en esta historia de retazos e iniciativas inconclusas. Sin tiempo que periodizar en la lámina superficial de esta existencia llana, los hechos se acumulan como en la mente del paciente esquizofrénico. No es falta de memoria lo que la condición genera; es falta de necesidad de memoria. ¿Para qué recordar si en mis manos está el inventarme un nuevo origen con tan sólo desmaquillar el que llevo puesto? El poder aniquilador de la superficie reduce todo contraste, iguala los contornos, sancochea la historia, hace de todo planteamiento de oposición un hecho aislado y aislable. Es el fin de la crítica al que alude Hal Foster en su reciente Design and Crime. En Puerto Rico lo descubrimos hace varias décadas.

La secuencia de eventos no es importante en esta historia de retazos e iniciativas inconclusas. Sin tiempo que periodizar en la lámina superficial de esta existencia llana, los hechos se acumulan como en la mente del paciente esquizofrénico. No es falta de memoria lo que la condición genera; es falta de necesidad de memoria. ¿Para qué recordar si en mis manos está el inventarme un nuevo origen con tan sólo desmaquillar el que llevo puesto? El poder aniquilador de la superficie reduce todo contraste, iguala los contornos, sancochea la historia, hace de todo planteamiento de oposición un hecho aislado y aislable. Es el fin de la crítica al que alude Hal Foster en su reciente Design and Crime. En Puerto Rico lo descubrimos hace varias décadas.

Pese al empache de superficialidad, reina la insatisfacción en esta alfombra de igualitarismo de clase media. Los planos de la casa de urbanización no dan abasto con tanto deseo inconcluso. La queja parece apoderarse de nuestro discurso público. Se vive un país desdoblado entre la promesa paradisíaca que, repitan conmigo, le bombardean al turista, mientras la crisis es el punto de partida para cualquier conversación de marquesina. Ya no sólo hablan de ella, como se quejaba Ramos Mimoso en 1983, ya comienzan a sufrirla. Ante la crisis se buscan nuevos imaginarios adonde escapar, nuevas bidimensionalidades que ocupar y quién sabe si hasta un lugar donde la tercera dimensión sea posible y, con ella, el tiempo y el efecto de pasado, y la posibilidad del futuro. Pero escapar una vez más, en lo que ha sido una historia de fugas y fantasías, es un ejercicio de futilidad hasta tanto no encontremos el origen de la casa de urbanización que superficializó el deseo. El relato de la casa de urbanización no estaría completo si no nos vamos de excursión por los dos grandes imaginarios que la alimentaron. Debemos irnos pronto, antes de que Walt Disneyse estacione – per saecula seculorum – en el altar de los puertorriqueños como el nuevo redentor.

Resort, Hotel and Military Base

[…]one columnist speculated that it would become a hospital, while another suggested that it would be turned into a prison.

-A.W. Maldonado, sobre las dudas que provocaba la construcción del Hotel Caribe Hilton en 1948

But in relatively backward countries, where the process of modernization has not yet come into its own, modernism, where it develops, takes on a fantastic character, because it is forced to nourish itself not on social reality but on fantasies, mirages, dreams.

-Marshall Berman, All That Is Solid Melts Into Air: The Experience of Modernity (1982)

El descubrimiento del territorio es saber lo que falta porque se conoce lo que se desea. El orden en que ocurren estos hallazgos de conciencia es irrelevante, toda vez que en el esquizofrénico paraje de la superficie todo ocurre a la misma vez, o no ocurre del todo. La reconstrucción retroactiva de la historia, pasatiempo nacional de nuestra gran clase media, nos permite abordar las parcelas del deseo puertorriqueño con precisión literaria, que no histórica. Y es en una de esas sesiones de delirante invención que propongo destacar la Base Militar y el Hotel /Resort como los lugares donde se originó la conciencia territorial de los puertorriqueños. Ambos son el ay-fo-qué-rico (yuck...I like it!) de nuestra ambivalente relación con los poderes que controlan la tridimensionalidad del territorio. Se desean y se resienten en un culebrón de codependencia nacional que lo explica casi todo, al menos en mi ficcionalizada reconstrucción de los hechos.

En Las prácticas de la carne, Félix Jiménez argumenta cómo la asimilación de la modernidad a la americana tuvo, en el cuerpo indefenso de una masculinidad puertorriqueña venida a menos, el instrumento de propagación más efectivo de la nueva identidad propuesta por el colonizador. La higiene y la salud se convirtieron en instrumentos de medición de la masculinidad, y en referencia obligada de todo intento de restaurar hombría en el anémico cuerpo del colonizado. Coincido con Jiménez en su locus corpóreo, siempre y cuando me permitan extender su cuerpo al territorio. La vieja metáfora organicista de la ciudad como cuerpo prueba ser útil en este intento de encontrar el objeto del deseo que nos hizo vernos territorialmente.

El soldado que describe Jiménez es un superhombre de masculinidad avanzada, de impecable uniforme y porte de galán matinal. Es un cuerpo eficiente como máquina de guerra y como objeto de seducción, pues fue precisamente un acto de seducción lo que lo indujo a ser eficiente. La piel del colonizador terminó siendo el cuerpo del colonizado que, al vestir su uniforme, se enlistaba en las filas de una recién estrenada masculinidad.

La transfiguración del soldado ocurrió en la base militar, en el acicalamiento castrense de sus praderas de insecticídico verdor. El entrenamiento militar y la recreación del cuerpo programaron el enclave para la guerra y el placer atlético. Las primeras bases se conformaron al territorio que los norteamericanos tenían disponible como resultado del botín de guerra adquirido en la frugal Guerra Hispano-cubano-americana. El Morro y sus terrenos proveyeron un panorama de eficiente control militar y mejores vistas para el campo de golf que – junto a las viviendas de oficiales – redecoraron de Country Club el antiguo Campo de Marte español.

La transfiguración del soldado ocurrió en la base militar, en el acicalamiento castrense de sus praderas de insecticídico verdor. El entrenamiento militar y la recreación del cuerpo programaron el enclave para la guerra y el placer atlético. Las primeras bases se conformaron al territorio que los norteamericanos tenían disponible como resultado del botín de guerra adquirido en la frugal Guerra Hispano-cubano-americana. El Morro y sus terrenos proveyeron un panorama de eficiente control militar y mejores vistas para el campo de golf que – junto a las viviendas de oficiales – redecoraron de Country Club el antiguo Campo de Marte español.

La base militar fue el primer ramalazo de promesa territorial. El ocio contenido en sus verjas era la sustancia americana con la cual se imaginaría al resto del país. El control de acceso y la verja articulaban un enclave de placeres militantes, locos por invadir el resto del país y reclasificar el suelo como un gran jardín de fantasía erótica. Pero el país de aquellos años no prestaba garantías; era más seguro crear territorio que ocupar el que disponían. Con esta decisión se rellenaron estuarios y la base reapareció, aún más artificiosa, en la nueva Isla Grande.

Hasta hace muy poco, las bases militares viabilizaban la conversión del sueño americano en promesa puertorriqueña. Las viviendas de oficiales sirvieron de modelo para la vivienda unifamiliar, relanzada en la operación suburbanizadora que le sucedió a partir de 1950. El deporte a la americana comenzó a monopolizar el tiempo libre de los puertorriqueños y, junto a ello, las ocasionales fiestas en el Club de Oficiales le darían una rendija al resto para imaginarse americanos y modernos. En la base militar, todo estaba anglosajonamente limpio y funcionaba anglosajonamente bien. El vestido de hormigón blanco de las estructuras sobre la pradera de insecticídico verdor constituyó la postal del futuro, el plano a partir del cual se inventaría el territorio. La decisión estaba tomada; el país sería una inmensa base militar, un enclave-isla. La red vial y los préstamos de FHA lo harían posible: yo tengo ya la casita que tanto te prometí…

viviendas de oficiales sirvieron de modelo para la vivienda unifamiliar, relanzada en la operación suburbanizadora que le sucedió a partir de 1950. El deporte a la americana comenzó a monopolizar el tiempo libre de los puertorriqueños y, junto a ello, las ocasionales fiestas en el Club de Oficiales le darían una rendija al resto para imaginarse americanos y modernos. En la base militar, todo estaba anglosajonamente limpio y funcionaba anglosajonamente bien. El vestido de hormigón blanco de las estructuras sobre la pradera de insecticídico verdor constituyó la postal del futuro, el plano a partir del cual se inventaría el territorio. La decisión estaba tomada; el país sería una inmensa base militar, un enclave-isla. La red vial y los préstamos de FHA lo harían posible: yo tengo ya la casita que tanto te prometí…

Los militares fueron los primeros turistas de la historia. Y eso, hasta Cristóbal Colón lo sabía. Al normalizarse las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos, y a pasos de concluir la militarización del territorio, un nuevo colonizador llegó para quedarse, cambiando la bota por la chancleta. Aprovechando el presentismo del clima que no cambia, la industria hotelera puso los ojos en la Isla con ayuda del word-of-mouth de los militares norteamericanos destacados aquí. De epicentro de enfermedades tropicales, la isla fue evolucionando a epicentro de placeres tropicales, apoyada por el cine que – desde los años veinte – venía alimentando la imaginación popular de Norteamérica con parajes exóticos de voluptuosa factura. El desarrollo de la aeronáutica comercial posibilitaría la conquista hotelera paralela a la militarización del país. Aunque un pequeño grupo de puertorriqueños se incorporó a la fuerza laboral de esta nueva industria, para la gran mayoría el hotel  era el lugar donde sublimar, como placer turístico, el desarraigo territorial y cultural al que los condenaba el vivir a plenitud en la superficie. Transformando el dolor en placer pornográfico, los puertorriqueños nos integramos al casting de la experiencia hotelera como turistas en nuestro propio país. Las ciudades compactas, cada vez más ajenas a nuestro comportamiento suburbano, se nos hacían raras. El hotel-resort era, por otro lado, como nuestra urbanización, pero con más espacio y mejor mantenimiento. El verde de la base militar aquí se volvió aún más exuberante. El trópico perdió sus moscas, y hasta los problemas del resto del país parecieron sucumbir a la fumigación masiva. Esta utopía de productividad moderna trajo, junto a la base militar, el Estilo Internacional a Puerto Rico y, con ello, la promesa de placer universal que la tecnología militar extendería a todo el mundo desarrollado y aún por desarrollar.

era el lugar donde sublimar, como placer turístico, el desarraigo territorial y cultural al que los condenaba el vivir a plenitud en la superficie. Transformando el dolor en placer pornográfico, los puertorriqueños nos integramos al casting de la experiencia hotelera como turistas en nuestro propio país. Las ciudades compactas, cada vez más ajenas a nuestro comportamiento suburbano, se nos hacían raras. El hotel-resort era, por otro lado, como nuestra urbanización, pero con más espacio y mejor mantenimiento. El verde de la base militar aquí se volvió aún más exuberante. El trópico perdió sus moscas, y hasta los problemas del resto del país parecieron sucumbir a la fumigación masiva. Esta utopía de productividad moderna trajo, junto a la base militar, el Estilo Internacional a Puerto Rico y, con ello, la promesa de placer universal que la tecnología militar extendería a todo el mundo desarrollado y aún por desarrollar.

Ambas instituciones, base y hotel, alimentaron la esperanza hedonista de un país posible. El deseo se volvió moderno y americano. El país se estaba preparando para su brutal salto de ruralía a industria, y a los puertorriqueños nos tocó aprender a producir y consumir a la misma vez. La revolución industrial llegó con 150 años de retraso, y vino junto a la crisis postindustrial, un detonante de la esquizofrénica existencia en la superficie.

Las urbanizaciones absorbieron el lenguaje de la promesa norteamericana y el país se travistió de base militar y hotel, con control de acceso incluido. Vivir en un enclave tropical con seguridad, verdor y homogeneidad sigue siendo el sueño de los puertorriqueños. Con poca conciencia ambiental, ni paisaje rural que defender salvo la visita ocasional a una lechonera en el campo, el país se dio a la tarea de homogeneizar su territorio para acomodar la oferta de ocio que le ofrecen la base y el resort. Pero esa nueva geografía de la homogeneización requirió el readiestramiento de la ciudadanía. Una universidad vino al rescate de esta operación de acicalamiento ideológico en la forma de los shopping malls regionales, dispuestos por toda la Isla con la certeza del GIS y el Market Research.

El Museo Nacional es un Mall

It is a useless, amoral and sensual space that lives only in and for experience. It is a space of spectacle, consumption, dance and obscenity. It is a misuse or deformation of a place, an appropriation of the buildings and codes of the city for perverse purposes. It is a space in between the body and technology, a space of pure artifice.

-Aaron Betsky, Queer Space (1997)

La necesidad de un relato de Estado Nacional en Puerto Rico se materializó como proyecto a raíz de los acontecimientos del 1952. Con la fundación del Estado Libre Asociado ese año, se inventó un centro de nacionalidad común contra una ruidosa periferia de escepticismo y frustración. La divulgación de este proyecto identitario de precaria ambigüedad política requirió unas movidas urgentes que cauterizaran las heridas entre el centro y la periferia. De repente, la burguesía criolla de filiación autonomista se vio inmersa en un movimiento de afirmación nacional desfasado del proyecto político por los

La necesidad de un relato de Estado Nacional en Puerto Rico se materializó como proyecto a raíz de los acontecimientos del 1952. Con la fundación del Estado Libre Asociado ese año, se inventó un centro de nacionalidad común contra una ruidosa periferia de escepticismo y frustración. La divulgación de este proyecto identitario de precaria ambigüedad política requirió unas movidas urgentes que cauterizaran las heridas entre el centro y la periferia. De repente, la burguesía criolla de filiación autonomista se vio inmersa en un movimiento de afirmación nacional desfasado del proyecto político por los  propios intereses norteamericanos. La artificiosa construcción del relato nacional, condición que cien años antes se hubiera disimulado en la vorágine de cambios de la expansión industrial europea, aquí quedó al descubierto, sin instituciones con las cuales apuntalar la propuesta identidad colectiva. El paisaje isleño, por otro lado, estaba plagado de signos de dominación extranjera, entre las centrales de explotación agrícola, el tren de circunvalación y los deteriorados centros urbanos de

propios intereses norteamericanos. La artificiosa construcción del relato nacional, condición que cien años antes se hubiera disimulado en la vorágine de cambios de la expansión industrial europea, aquí quedó al descubierto, sin instituciones con las cuales apuntalar la propuesta identidad colectiva. El paisaje isleño, por otro lado, estaba plagado de signos de dominación extranjera, entre las centrales de explotación agrícola, el tren de circunvalación y los deteriorados centros urbanos de unas Leyes de Indias aplicadas sin muchas ganas. La vieja estructura de clases tampoco aportó significativamente como fuerza aglutinadora de lo nacional, pues sus distinciones se basaban precisamente en lo contrario: la demarcación a partir de un origen extranjero, que centrifugaba todo proyecto identitario hacia afuera de la isla.

unas Leyes de Indias aplicadas sin muchas ganas. La vieja estructura de clases tampoco aportó significativamente como fuerza aglutinadora de lo nacional, pues sus distinciones se basaban precisamente en lo contrario: la demarcación a partir de un origen extranjero, que centrifugaba todo proyecto identitario hacia afuera de la isla.

El carácter provisional de las identidades nacionales de los puertorriqueños debía ser mitigado mediante una sucesión de orígenes que proyectaran, lo más lejos posible en el tiempo, el sentido de país y de proyecto colectivo. El país debía lucir más antiguo de lo que era, para disimular la fragilidad de su reciente y neonato relato nacional. Proyectar el origen de la nacionalidad en una historia que pocos querían reclamar como ámbito común, en el preciso momento en que el Mercado norteamericano se abalanzaba sobre su nueva clase media con el ímpetu de la posguerra, probó ser tarea mucho más difícil de lo imaginada. La esquizofrénica disyuntiva nos forzaba a vivir en dos siglos a la misma vez, en las galvanizantes lógicas identitarias del diecinueve y las disipadoras fuerzas económicas del medio siglo XX, que ya sustituían el concepto ciudadano por el de usuario consumista como cuestión de rutina. Mientras el uno aglutina, el otro dispersa. Cómo construir el relato de nacionalidad a partir del exceso descentralizador del consumismo sería el reto de la burguesía autonomista que abrazó el Estado Libre Asociado. Y ello nos obliga a explorar la función del arte en esta confluencia entre esencia cultural y mercancía personal.

Las cinco décadas que le siguen a este momento de realineación de signos y significados podrían describirse como una gran guerra civil donde los combatientes circularon de un bando a otro, y de ahí a muchos otros más. Analizar el saldo es casi imposible, por no decir irrelevante. La tarea enfrenta una huelga de brazos caídos del propio academicismo criollo de universitarios y poetas a quienes los paradigmas post-estructuralistas les dan el pretexto perfecto para legitimar el desmadre y validarlo como si fuera una folie de vocación pintoresca. Por otro lado, habría que reconocer que esta guerra civil en la cultura fragmentó a tal punto el tejido identitario donde se libró, que un nuevo colectivismo, viscoso y homogeneizante, que no proviene de héroes ni panteones nacionales sino de las igualitarias fuerzas del mercado, nació de las pulverizadas subjetividades. Lo que no había podido ser compuesto con dirigismo cultural, el mercado lo hizo reconfigurando los fragmentos de esta guerra civil librada en island time.

Con la creación del Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1955, el Estado contó con su propia casa productora para divulgar el nuevo relato de nacionalidad. Un folklorismo igualitario, de fácil acceso y aún mejor circulación, se encargó tanto de idealizar el pasado artesanal como de estigmatizar el futuro. Los resentimientos de la periferia cultural, que se sintió traicionada por el pragmatismo estadolibrista, lograron introducir un elaborado discurso de culpa montado – con obvias contradicciones – sobre la exaltación del romancero mitificado de danza, bomba y artesanías. Las inventadas categorías patrimoniales se utilizaron como barómetro para determinar los niveles de puertorriqueñidad de los que se atrevían a hacer cultura, desatando cíclicas cacerías de brujas que reestimulaban el profundo sentimiento de culpa frente al menguante orgullo patrio. Ser puertorriqueño, desde esta óptica, era una meta de vida para la cual se requería un constante monitoreo de riesgos contaminantes.