El Señor Cabeza

Rubén Ríos Ávila

Aunque aparece sin ilustraciones, La cabeza, de Pedro Cabiya, se deja leer como una novela gráfica al estilo de series como Sin City de Frank Miller. Ya el autor, con Ánima Sola, había experimentado con este género anteriormente. El montaje del relato no es precisamente neo-noir, como suele ser el estilo de los textos de Miller, (y de la estilizada película de Rodríguez y Tarantino) pero otros elementos de la novela gráfica están sugeridos. La descripción y el diálogo se comprimen, como si el minimalismo de la letra estuviese puesto al servicio del poder incantatorio de la ilustración. Por supuesto, no hay ilustraciones pintadas en la página, pero es casi como si lo estuvieran. El narrador dirige la lectura a espacios, gestos y cuerpos tan específicos, que el narratario se convierte en un observador bastante pasivo, voyerista, podría decirse, del minúsculo universo de la novelita. Los espacios se limitan al dormitorio, un cuarto de motel, un automóvil a punto de encenderse en llamas, una oficina y un despacho de dentista. La lectura se desenvuelve como el paso de un cuadro a otro, y cada cuadro retiene una especificidad casi episódica. Cada capítulo, minúsculo, viene anunciado por un título proporcionalmente largo, usualmente irónico o reticente.

Aunque aparece sin ilustraciones, La cabeza, de Pedro Cabiya, se deja leer como una novela gráfica al estilo de series como Sin City de Frank Miller. Ya el autor, con Ánima Sola, había experimentado con este género anteriormente. El montaje del relato no es precisamente neo-noir, como suele ser el estilo de los textos de Miller, (y de la estilizada película de Rodríguez y Tarantino) pero otros elementos de la novela gráfica están sugeridos. La descripción y el diálogo se comprimen, como si el minimalismo de la letra estuviese puesto al servicio del poder incantatorio de la ilustración. Por supuesto, no hay ilustraciones pintadas en la página, pero es casi como si lo estuvieran. El narrador dirige la lectura a espacios, gestos y cuerpos tan específicos, que el narratario se convierte en un observador bastante pasivo, voyerista, podría decirse, del minúsculo universo de la novelita. Los espacios se limitan al dormitorio, un cuarto de motel, un automóvil a punto de encenderse en llamas, una oficina y un despacho de dentista. La lectura se desenvuelve como el paso de un cuadro a otro, y cada cuadro retiene una especificidad casi episódica. Cada capítulo, minúsculo, viene anunciado por un título proporcionalmente largo, usualmente irónico o reticente.

Los pocos momentos que podríamos llamar reflexivos del texto, cuando se pasa de la acción al comentario, son de una grandilocuencia tan controlada que no podemos resistir la sospecha de que nos están tomando el pelo. Escuchemos, por ejemplo, estas palabras que le dice Ezequiel, su hermano dentista, a Daniel, el protagonista. Ezequiel es, además de dentista, un aspirante a neurólogo y un científico loco salido de las profundidades de la novela gótica:

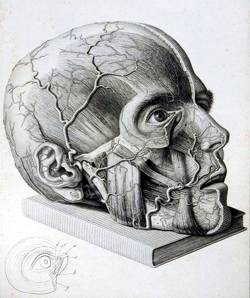

La cabeza es el templo del alma. El cuerpo es un soporte técnico que la mayoría de las veces no pasa de ser un estorbo que hay que mantener para que sobreviva la cabeza. Lo que somos, el ser, habita exclusivamente en la cabeza. Este es el futuro, Daniel. Imagínatelo: le estás ofreciendo la oportunidad de vivir una vida mental, libre por fin de la onerosa carga del cuerpo y sus sucias necesidades como defecar, comer, reproducirse...

El mundo de la acción aquí es lo suficientemente sórdido como para competir con las novelas de Miller y las películas de Tarantino, pero la violencia emerge de un lugar distinto al tremendismo estilo Pulp Fiction. En vez del siniestro antro gangsteril de callejuelas lóbregas y humeantes estamos en una habitación antiséptica y burguesa. Gloria y Daniel, los protagonistas del relato, forman una pareja joven y atractiva. El mismo día de su boda sufrieron un catastrófico accidente. Daniel sale milagrosamente ileso. De Gloria sólo se pudo salvar la parte superior del torso, que se encuentra conectada a un complejo organismo de mangas, circuitos y bombas, usualmente cubiertas bajo la frazada de su cama, donde transcurre su vida con la asistencia de Raquel, su enfermera privada.

Alrededor de este cuadro central en el dormitorio donde yace una cabeza sobre medio torso, Cabiya va montando una serie de encuentros, usualmente sexuales, narrados concisa y sugerentemente. La serie va más o menos así: Daniel se encuentra con Gloria, Gloria se encuentra con su enfermera, Daniel se encuentra con su secretaria, la enfermera se encuentra con Daniel, Daniel se encuentra con su hermano. La secuencia a su vez funciona como una oportunidad para ensayar el encuentro de dos géneros narrativos de la novela comercial de masas: el relato de ciencia ficción y la novela erótica. El mundo de estos personajes es un mundo de máquinas y de copulaciones sucesivas. El cuerpo de Gloria es una máquina, pero no es la única del relato. A medida que su torso va reduciéndose hasta convertirse en una cabeza, la máquina viajará para encontrarse con otro cuerpo. El lenguaje del erotismo sexual por su parte posee una especificidad de causas y efectos que recuerda, de hecho, la eficiencia de la tecnología. Escuchemos al narrador cuando nos describe un acoplamiento entre Daniel y su secretaria: “tuvo una erección de resorte imposible de domesticar”.

viajará para encontrarse con otro cuerpo. El lenguaje del erotismo sexual por su parte posee una especificidad de causas y efectos que recuerda, de hecho, la eficiencia de la tecnología. Escuchemos al narrador cuando nos describe un acoplamiento entre Daniel y su secretaria: “tuvo una erección de resorte imposible de domesticar”.

Las máquinas de este relato son máquinas seductoras, amables, sin el trasfondo usual de abyección y horror al que nos tiene acostumbrada la ciencia ficción, desde aquellos laboratorios fundacionales de los doctores Frankenstein y Jekyll. Aquí las máquinas poseen la ductilidad de los cuerpos y los cuerpos la eficiencia de las máquinas. La tecnología ha sustituido perfectamente a la ontología, sin que haya quedado la más mínima traza de nostalgia ni mucho menos de angustia existencial. Sabemos que una de las características más distintivas y perturbadoras de la escritura de Cabiya es la ausencia de pathos. En sus escritos, la racionalidad instrumental lo ha ocupado todo, como si aquel sujeto romántico hecho de ansiedades, angustias, carencias, desmemorias y búsquedas hubiese sido sustituido por un organismo más decidido y feroz, hecho de demandas, goces y afirmaciones.

La angustia existencial está hábilmente sustituida en esta escritura por un verdadero deleite de la escritura como tal, que se despliega con eficiencia. En una literatura como la nuestra (quiero decir la del Caribe, la de Puerto Rico), tan obsedida por sus deberes redentores, la obra de Cabiya ha sido un hueso duro de roer. Ha tenido que abrirse paso con su excelencia singular, lo que ha hecho consistentemente y sin inmutarse. Los textos de este narrador carecen de idearios, causas perdidas y hasta de estilo. Su escritura está más interesada en probarlo todo que en afincarse en un giro demasiado característico. En Cabiya, cierto virtuosismo mimético sustituye la pasión de lo singular. Uno de sus gestos más recurrentes, sin embargo, es lo que podríamos llamar su voluntad arqueológica. Cabiya rescata palabras del olvido y uno comparte su entusiasmo casi infantil ante el hallazgo de vocablos a veces curiosamente arcaicos. Cuando se refiere a la boca de Gloria como un “bivalbo” de fresa o al sexo de la secretaria como “la masita de un albaricoque maduro y jugoso”, uno descubre un disfrute que podría llamarse retro, un disfrutedel regreso a la dicción modernista de las novelas galantes de un Vargas Vila. Y es que para Cabiya la escritura es su máquina favorita. Desprovisto de urgencias metafísicas y de sueños redentoristas, hay en el pragmatismo de su escritura un esteticismo tan absoluto que es cruel por defecto. Unas máquinas son superiores a las  otras, parece decirnos, y sabemos que él conoce los resortes secretos, las bobinas ocultas de la máquina ingeniosa de la literatura.

otras, parece decirnos, y sabemos que él conoce los resortes secretos, las bobinas ocultas de la máquina ingeniosa de la literatura.

Frente al goce sexual, tan sabrosamente coreografiado en escenas del más implacable repertorio voyerista, esta novelita se reserva el goce de la escritura como un cómplice decididamente superior. La cabeza es, de más de un modo, un duelo entre cabezas, no todas ellas encima del cuello. Si “la cabeza es el templo del alma”, como afirma el dentista Ezequiel con una contundencia insoportable, este texto es de un cerebralismo que parece afirmar esta aseveración. Foucault ha dicho, en una declaración famosa, que la violencia característica de la modernidad no se puede ya definir, como en los tiempos premodernos, con aquella imagen del alma aprisionada dentro de un cuerpo. Ahora es el cuerpo el que vive aprisionado dentro del alma. Pero el alma ha dejado de ser una esencia trascendental. Es ahora una episteme, una ideología, que se verifica sometiendo los cuerpos a la obediencia del peso de una mirada panóptica a la que nada ni nadie se escapa. Podríamos llamarle a esa episteme la tecno-ciencia, para definir el mundo de los aparatos, los adminículos, las tecnologías y los circuitos de las microfísicas del poder. La escritura de Cabiya mueve a sus personajes por ese mundo, hecho de tubos y bobinas, un mundo del que son ciudadanos impenitentes e irreflexivos.

Pero junto con la mirada disciplinaria que enchufa y desenchufa, hay una mirada paralela, estilizada y principesca, una mirada que compite en crueldad y eficiencia. Es la mirada de la literatura, depredadora de estilos y de gestos, imperturbable y omnívora. Quizás no sea demasiado impertinente relacionar a la cabeza de este relato, que es, de un modo bastante perturbador, la cabeza de la mujer deseante, con otra cabeza igual de monstruosa. No me refiero a la cabeza de la Gorgona sostenida por Perseo, aunque esa es una cabeza que reclama su atención. Me refiero a una cabeza más reciente, a la del Señor Cabeza, o Monsieur Teste, ese personaje que se inventa Paul Valéry, el más cerebral y circunspecto de los poetas europeos del siglo veinte. Valéry se inventa, con este personaje, un avatar de la poesía y de la literatura para quien el acto de escribir no es otra cosa que una indagación en la aventura del pensar, que es a su vez un modo de llamar la aventura del desear. A lo mejor desde estos tiempos nuestros que podríamos bautizar como la era de la pornografía tecnológica, esta novela podría ser vista como una mutación posible de esa otra cabeza.