| Memorias

del Desarrollo

(Capítulo

inédito)

Edmundo

Desnoes

¡Qué alivio! No pienso volver a correr, a ir jogging,

a trotar como si tuviera la más remota idea de mi destino. Uno

aprieta

el paso cuando encuentra un punto en el horizonte que reclama su

presencia.  Ahora

simplemente deambulo por la ciudad sin rumbo fijo. Pensar que no hace

mucho,

apenas unos meses, salía cada mañana, iba jogging

antes de sentarme a desayunar, primero por la carretera de Hadley,

bordeada

de arces y abedules y olmos que me contemplaban inmóviles,

burlándose

de mi inútil derroche de energía, y luego por las sendas

del campus de Smith, entre la grama uniforme, repulida, tediosa como

todo

ideal. Ahora

simplemente deambulo por la ciudad sin rumbo fijo. Pensar que no hace

mucho,

apenas unos meses, salía cada mañana, iba jogging

antes de sentarme a desayunar, primero por la carretera de Hadley,

bordeada

de arces y abedules y olmos que me contemplaban inmóviles,

burlándose

de mi inútil derroche de energía, y luego por las sendas

del campus de Smith, entre la grama uniforme, repulida, tediosa como

todo

ideal.

¿Por qué? Para lucir integrado, agradecido, parte de la

sociedad

que me había acogido como refugiado político; o tal vez

para

dormir mejor, agotado al final de cada jornada. Había comenzado

a trotar diariamente más o menos cuando me hice ciudadano

norteamericano.

Corra o no corra, jamás llegaré a ninguna parte. Otra

cosa:

aunque tenga que ir descalzo no vuelvo jamás a ponerme otro par

de zapatos deportivos; detesto esas acolchadas bañaderas de

absurdos

diseños, esos ridículos zapatos de payaso. De ahora en

adelante

sólo introduzco los pies en mocasines de suave piel

marrón.

Soy, para ser cubano, bastante alto. He perdido, el tiempo me ha

cepillado

un par de pulgadas. Ahora mido seis pies, pero mi estatura

todavía

me permite señorear por encima de la mayoría de los

peatones

entre los que navego por la isla de Manhattan. Desde que

abandoné

el mundo académico y me instalé en los altos del West

Side

me he convertido en un boulevardier, inclusive me compré un

bastón

con empuñadura de plata y ostentando la cabeza de Medusa. Las

serpientes

relumbran cuando las froto, acaricio con la palma de la mano. Necesito

apoyarme en algo, necesito algo que me sostenga en un mundo incierto y

escurridizo. Si no tengo sobre qué apoyarme, ni nadie en

quién

confiar, al menos tengo mi bastón.

Por dentro, tras la fachada, la desolación es total; la verdad

es

que a veces la soledad me zarandea. Quiero librarme de las muletas del

picolísimo nombre que he logrado. No quiero que recuerden los

libros

que publiqué. Ya no tengo la seguridad y el prestigio de un

trabajo

bien remunerado, ni la húmeda intimidad de una mujer, ni

siquiera

los sacudimientos de una entretenida conversación con los

amigos.

El que habla solo espera hablar a Dios un día. Un perro.

Pensé

que mientras me acostumbraba a convivir con sólo mi imagen en el

espejo, podría comprarme un perro. Es la excusa, el pretexto

ideal

para acercarme a un extraño e iniciar una conversación

ridícula

cuando la soledad me asfixia, cuando necesito el repulsivo calor de los

demás. Siempre puedo acercarme en el parque a un viejo de mirada

hambrienta o a una mujer atolondrada y exclamar, por ejemplo:

“¡Pero

qué pelaje más deslumbrante tiene su perro!

¿Cómo

se llama? Me tiene que dar la receta; una dieta, un suplemento

alimenticio,

una vitamina, no, una hormona, debe ser una hormona.”

Desde la ventana de mi nuevo departamento veo como cada mañana

la

gente perruna saca a sus animales a caminar y a hacer sus necesidades.

Los veo por la madrugada y hasta en los días de lluvia; aburrido

ante el paisaje suelo apostar al sexo cuando veo a los bípedos

con

sus cuadrúpedos. “Éste va a levantar la pata, y

ésta

seguro se agacha para mear.” Y casi siempre acierto, en un setenta y

cinco

por ciento de los casos. Creo que el perro es la única criatura

en toda la creación que ha establecido verdadera intimidad con

la

mujer y el hombre. El gato es un animal domesticado, el perro vive en

simbiosis

con los humanos. Por eso pensé que debía conseguirme un

perro.

Otra cosa que he notado y que podría utilizar para iniciar una

conversación

en el dog walk del parque de Riverside Drive es: “Nunca he

visto

a un par de perros templando en Nueva Cork, en Cuba era muy frecuente…”

Iniciar así una conversación sin trascendencia, sin

ninguna motivación ulterior. Todo quedaría en el parque,

y una vez más comprobaría que la necesidad de calor

humano

es sólo un instinto programado. Entonces me alejaría de

mis

semejantes. Y siempre tendría la bolsita plástica que he

visto que todos utilizan para recoger el excremento canino.

Recogería

la mierda de mi perro, o perra, en una bolsita plástica y me

alejaría

en busca del tacho de la basura para deshacerme de la hedionda tibieza.

No estaba seguro, vacilada entre procurarme un perro labrador o un

dálmata.

Me insisten, en los pet shops que visité, que el

labrador

es muy inteligente, y lo que es más importante, mucho más

fiel y afectuoso. El dálmata, es un animal atolondrado y muy

difícil

de disciplinar. Pero me atraía la elegancia del dálmata,

no era un perro, parecía una desconcertante pieza de porcelana

en

el paisaje. Me debatía entre forma y contenido. ¿Me

interesa

la inteligencia de un perro? Demasiada lealtad podría ser un

problema,

entonces me sería muy doloroso deshacerme del animal. La hembra

es más afectuosa que el macho. ¿Y si me enamoro de la

perra?

Estaba a punto de procurarme un vistoso dálmata cuando

descubrí

que mudaba el pelambre como loco, soltaba pelos blancos y negros a

todas

horas y por todas partes.

Finalmente decidí que no quería un perro dócil e

inteligente.

Un perro al que tendría que castrar. Mucho menos una perra

hermosa

y de grandes ojos plañideros. Precisamente toda mi vida he

evitado

tener un hijo o una hija para librarme de las ataduras sentimentales.

Abortos

que producen ángeles, sí; niños o niñas,

nunca.

Encontré la solución ideal: me compré un segundo

bastón,

también con empuñadura de plata, pero esta vez me apoyo

en

una estilizada cabeza de perro.

Le he puesto por nombre Fiddle; cada vez que me siento perdido,

desconcertado,

agarro con fuerza la empuñadura, me inclino y le hablo sin miedo. El nombre

me vino de repente: Fiddle era el apodo que la mafia que controlaba el

juego en La Habana le puso a Fidel Castro. Recuerdo haber visto a

Santos

Traficante guiñar un ojo y hablar de darle a Fiddle cuatro

millones

de dólares anuales en lugar de los tres que hasta entonces

había

recibido Batista. Yo acababa de regresar a la isla, y estaba rodando

los

dados, o jugando Black Jack, no recuerdo bien, cuando conocí a

Santos

Traficante. “I need a clean Cubano,” me dijo una noche, “you

should come and work for me, Mister Ed.” Míster Ed era el

nombre

de un famoso caballo de carrera con el que había ganado una

pequeña

fortuna. Me agradó el apodo, pues sólo la mujer es

más

hermosa que un nervioso caballo de pura sangre.

fuerza la empuñadura, me inclino y le hablo sin miedo. El nombre

me vino de repente: Fiddle era el apodo que la mafia que controlaba el

juego en La Habana le puso a Fidel Castro. Recuerdo haber visto a

Santos

Traficante guiñar un ojo y hablar de darle a Fiddle cuatro

millones

de dólares anuales en lugar de los tres que hasta entonces

había

recibido Batista. Yo acababa de regresar a la isla, y estaba rodando

los

dados, o jugando Black Jack, no recuerdo bien, cuando conocí a

Santos

Traficante. “I need a clean Cubano,” me dijo una noche, “you

should come and work for me, Mister Ed.” Míster Ed era el

nombre

de un famoso caballo de carrera con el que había ganado una

pequeña

fortuna. Me agradó el apodo, pues sólo la mujer es

más

hermosa que un nervioso caballo de pura sangre.

Una noche estaba en el hotel Capri, disfrutando del crepúsculo

del

ancien

regime. Recuerdo que me sorprendió descubrir un discreto

Patek

Philippe en la sólida muñeca del mafioso y le

celebré

la joya; sin pensarlo se quitó el reloj y me lo ofreció:

“It’s yours.” Trabajo me costó rechazar el regalo sin

ofenderlo.

Unos meses después, cuando la invasión de Playa

Girón,

cerraron los casinos y Santos Traficante regresó a La Florida.

Antes

de retirarse me cogió la mano izquierda, me quitó mi

viejo

reloj y me dejó el suyo en la muñeca. “You might need

it some day if you stay here too long.”

Fiddle ahora me acompaña en el exilio. El Máximo

Líder

escucha en silencio todos mis pronunciamientos - y algunas veces imito

su respuesta, le pongo las palabras en la boca. Todo lo contrario de lo

que solía ocurrir en la isla. He desarrollado un estilo, una voz

nasal pero profunda para sostener mi conversación con Fiddle.

Aunque mi diálogo con el bastón es algo

excéntrico,

nadie parece sorprendido cuando me detengo en una esquina de Broadway a

conversar con Fiddle, o cuando vamos juntos a un elegante restaurante y

lo sitúo al otro lado de la mesa, con la cabeza de plata, la

empuñadura,

apoyada al borde del blanco mantel, sobre un plato vacío y junto

a una copa de vino.

“Fracasó la revolución, pero un buen vino es siempre un

buen

vino,” le dije hace un par de días para provocarlo.

“Nunca, pero nunca jamás me vas a convencer de que haber

convertido

la victoria en revés era inevitable.”

“Es la naturaleza de todas las cosas que hablan español.”

“En ese caso,” y noté que la sombra de la empuñadura se

alargaba

sobre la mesa, “en ese caso estoy en contra de la naturaleza.”

“Este sabor,” y saboreó el vino, un Poully Fume, “este bouquet,

este sabor ahumado siempre me recordará el incendio que

compartí

a tu lado, por qué virtualmente todos estábamos a tu lado

durante los primeros diez años. Luego lo echaste todo a perder

con

ese primer congreso del... ¿cómo se llama? Toma, bebe,” y

le hundí los morros en la copa.

“No me quedó más remedio que joderte.”

“Me pudiste haber dejado la ilusión…”

“Tenía que joderte.”

“Tienes razón, la literatura es una monstruosa mentira…Pero

sabes

una cosa,” y aquí empecé a tararear: “miénteme

más,

que me hace tu maldad feliz.”

A veces, por las mañanas, cuando lo saco a caminar y cagar, me

ensaño

con Fiddle. Tal vez preferiría seguir refocilándome en la

cama pero me siento obligado a sacarlo a pasear. “¿Te das

cuenta?”

le dije ayer. “Las masas no te prestan aquí la más

mínima

atención. Mira bien a tu alrededor. La gente es indiferente,

rechaza

la mierda que produces, todos vuelven la cabeza cuando te ven cagando.

Yo soy el único que se preocupa de recoger tus mojones.”

La verdad es que yo, mucho más que Fiddle, me he vuelto

deliciosa,

dolorosamente transparente. Al principio pensé que solo

las

mujeres jóvenes me perforaban con la mirada, podían ver a

través de mi cuerpo, como si no estuviera ante sus ojos; o de lo

contrario si me veían, me miraban como si se tratara de un

bulto,

un obstáculo por las calles. Luego descubrí que no se

trataba

sólo las mujeres, todos, pero todos me ignoraban, nadie me

veía,

veían ya al muerto. Nadie demoraba la mirada, aunque sólo

fuera por un minuto, en mis ojos, en mi cuerpo.

He encontrado la manera de llamar la atención, de ser visible

por

unos minutos. Me basta con entrar en una tienda, en cualquier comercio.

Inmediatamente se me acerca una sonrisa: “Can I help you?” Hoy

la

tierra y los cielos me sonríen… Hoy la he visto y me ha mirado.

¡Hoy creo en Dios! Mi tarjeta de crédito me convierte en

una

persona de importancia, mi imagen relumbra cuando me intereso por una

bufanda

de cachemira o un nuevo televisor digital. Me tratan como a un

príncipe.

Mi poder adquisitivo me pone coturnos, me da una enorme visibilidad.

Aunque

solo sea por unos minutos, aunque no compre nada.

Me atreví inclusive a entrar con mi bastón en La Caridad,

un restaurante que ofrece la absurda combinación de comidas

china

y criolla. “Fiddle here, my dog, would like to know if you serve

black

beans and rice, fried plantains and, yes, pork. You know Fiddle is Cuban,”

y le mostré al camarero de ojos rasgados la empuñada de

plata,

rotando ligeramente la fina cabeza de largas orejas caídas. “He

was once very important, almost dangerous. The Kennedy brothers tried

to

kill him a dozen times, but he always came out alive. Now he’s only a

celebrity.”

Todo consumidor, joven o viejo, saludable o mortalmente herido, hable o

no hable con un perro imaginario, ocupa aquí un lugar relevante.

Si ostentas tu presencia de consumidor te atenderán, te

besarán

el culo, te amarán, sí, amarán por encima de todas

las cosas no importa la raza, el sexo, la edad o si invocas el nombre

de

Alá el misericordioso, la protección del Cristo

crucificado

o la sublime indiferencia del Buda meditando sobre un nenúfar.

Esta mañana descubrí, mientras desayunaba leyendo el

periódico,

que todas, pero todas las noticias me tienen sin cuidado: las

elecciones

presidenciales, la foto de Yeltsin bailando como un oso borracho, el

genocidio

en Rwanda, mucho menos la legalización del matrimonio entre

homosexuales

en las islas del archipiélago de Hawai. Pero me resulta

reconfortante

saborear el café con leche ojeando el New York Times, doblando

las

descomunales páginas del diario sobre la mesa de mármol.

Me ubica en el mundo, me permite, después de la confusión

de la noche, volver a la realidad, me tranquiliza saber que

continúan

los gestos ridículos y los absurdos dolores de mis semejantes.

La

lectura, las imágenes, el curruscante temblor del papel

periódico

y las negras huellas de la tinta en mis dedos me aseguran que aunque

anoche

murió Dorothy Lamour, aunque sus ojos se cerraron, el mundo

sigue

andando.

Lo primero que hago cada mañana después de mear, de

confirmar

que puedo vaciar la vejiga con facilidad, que no he sufrido una

obstrucción

durante la noche, de evacuar dos veces y sacudir las últimas

gotas,

es dirigirme a la puerta y descubrir la prensa a mis pies. Agacharme

para

recoger el bulto me permite tomar conciencia de mi cuerpo anquilosado,

que rechina al mismo tiempo que respiro el perfume del diario

recién

impreso. Muchas veces, últimamente, la primera página me

confunde, es idéntica a la primera página del día

anterior. Pero la fecha es nueva y confirma que el tiempo no se ha

detenido.

El aroma del café con leche y las noticias frescas me renuevan

la

presencia del mundo exterior. La realidad sigue ahí. Si puedo

lavarme

las manos y librarme de la tinta en los dedos tal vez pueda lavarme

mañana

el cerebro de sucios recuerdos.

La sangre ya no me reclama, no me pide…Tanto mi padre como mi madre ya

no esperan nada de este hijo, llevan diez y quince años bajo

tierra.

Mi único hermano, Pablo, murió consumido por el Sida en

abril

del año pasado. Me abandonó y dejó una

pequeña

fortuna; no puedo negar que lo quería, que lo quiero al muy hijo

de puta.

Ninguno de mis amigos sabe dónde estoy, dónde

encontrarme;

corté todas las amarras. Mi esposa, mis amigos. Las mujeres que

todavía estaban dispuestas a compartir su tibieza conmigo ya no

están a mi alcance. Redacté una nota para informar a

ciertos

amigos y a un par de cuerpos de mujer con grandes ojos negros que no

regresaría,

que no tendrían noticias mías por un tiempo. Pero les

insistí:

en cuanto conozca mi destino serán los primeros en saberlo.

¿Escribí

la nota por miedo al aislamiento total e irreversible? Los pocos que de

alguna manera me tocaron, me llegaron a sentir la respiración,

ya

hace tiempo que deben haber estrujado, rasgado y botado mi

patética

despedida.

Durante mi primera semana en Manhattan me tropecé con Lester

Lockwood

frente a un kiosco comprando una revista pornográfica. Lester

enseña

ciencias políticas. Me miró desconcertado; “¡Edmondough!”

repetía y no me dejaba pasar, segui mi camino, “¡Edmondough!”

“Sorry, you have the wrong person,” insistí sin cambiar

de

expresión. “Please,” le dije, mirándole a los

ojos,

unos ojos verdes llenos de estrías parduscas, y

retirándome

unos pasos.

“Could

Edmondough be your twin brother? You look just like…” “My

brother

died over a year ago.” Lo volví a mirar desconcertado. Y se

alejó sacudiendo la cabeza.

Ahora me cuido, tengo más cuidado cuando ando distraído.

Si descubro un rostro familiar, remotamente familiar - y hoy todo el

mundo

se parece a alguien que alguna vez conocí - cruzo inmediatamente

la calle o bajo la cabeza y doblo por la primera bocacalle o entro al

primer

vano que me ofrece una sombra.

Un estudiante paquistaní, apenas recordado, súbitamente

se

me plantó delante: “Hey, profesor! Imagine meeting you here

in

New York…”

No le contesté una sola palabra, me limité a mirarlo sin

expresión alguna y esquivando su cuerpo, me alejé

caminando,

sin mirar atrás.

Otro día iba sentado en el autobús, cuando de pronto

siento

unos dedos fríos tapándome los ojos.

“¡Adivina!”

No respondo.

Entonces siento el cosquilleo de una cabellera y un beso en la mejilla.

“Me embarcaste, no pude terminar la tesis porque, mi hijito, te me

desapareciste…”

Era Alba, mi alumna puertorriqueña.

Para callarla aproveché y la besé apasionadamente, en la

boca desconcertada hasta que un frenazo nos sacudió y

sentí,

después de meses de abstinencia, la suave agresividad de los

senos

erguidos.

“Profesor, pero cómo se atreve…” Alba me miró anonadada,

boquiabierta. “¡No lo creo!”

El autobús se detuvo rezongando en la Quinta Avenida y

aproveché

para descender atropelladamente y perderme camino del Museo

Metropolitano.

Quería estudiar el desnudo de Courbet, la deslumbrante pelirroja

con el papagayo. Copiar la cabellera desatada y las carnes abundantes

pero

disipadas, envejecidas por el huracán del tiempo…

Por suerte había salido sin el bastón; de lo contrario

hubiera

tenido que abandonar a Fiddle, dejarlo atrás en mi fuga

precipitada.

Ahora, aunque se aproxima el invierno y la luz es triste, ando por

todas

partes con unos anteojos de sol que cubren, esconden mis grandes ojos

locos.

No sé, tal vez tenga que dejarme crecer la barba.

Ahora me ha dado por hablarle a Fiddle en inglés, especialmente

cuando no quiero escuchar sus peroratas. Al principio pensé que

me entendía pero prefería ignorar la lengua del imperio

revuelto

y brutal que lo despreciaba. “I know you can understand me, you’re a

genius. Right? I’ll tell you something, our size is determined by the

size

of our enemy. Once I wanted to stand between Dostoievski and Celline…

Never

made it. You made it up there with the big dogs. I castrated you by

bringing

you up north, but just read your name backwards and you’ll understand

I’ve

rendered you impotent but I’ve turned into a God. ¡Me

entiendes,

un Dios!”

Y pensar que en otro tiempo su simple presencia me hubiera hecho

temblar,

las pocas veces que lo tuve cara a cara me impuso el silencio y la

obediencia.

En aquella época temía la mordida del poderoso perro.

Ahora

nuestro diálogo es inocuo, un intercambio entre mis palabras

inútiles

y un destello, un chispazo de su hocico plateado. Ahora puedo hablar

sin

miedo, y no tengo que huir; es triste, pero sin peligro no hay drama.

Todo

ahora es un poco más cómodo y mucho más aburrido.

Aquí nos han castrado con la libertad y la buena vida; una

existencia

sin grandes peligros; días aburridos pero días siempre de

total hastío y hartazgo. ¡Ande yo caliente y ríase

la gente!

Lo cierto es que Fiddle nunca me hubiera utilizado de bastón.

Nunca

se hubiera apoyado en mí. Fidel me hubiera arrojado a una celda

oscura, húmeda y ardiente, donde las moscas, los mosquitos y las

ratas me hubieran atormentando. Me hubiera remitido a la cárcel

para mi propio bien, para crearme las condiciones necesarias para la

iluminación

espiritual, la bienaventuranza mística. O, peor todavía,

me hubiera ignorado, abandonado en un rincón oscuro.

Ese fue su error. Y es mi error. Creer en el poder de la literatura, de

las ideas. Las ideas valen poco, lo que valen son las cosas.

Aquí

en el Norte aprendí una sola cosa: la literatura es

entretenimiento,

humo y espejos, y las ideas son sólo instrumentos. Las palabras

lo explican, justifican todo, pero nada tienen que ver con la realidad.

Si algo tenemos en común, yo y Fiddle, mi violín y yo,

mutatis

mutandi, es el terror y el amor a las palabras. Los dos vivimos

marcados

por el pecado original: nacer en español. Ahora podemos hablar,

pero aquí las palabras ni pinchan ni cortan. No se trata de El

ser y el tiempo, ni de El ser y la nada, se trata de El

ser

y las cosas.

Fidel me dejó volar a Venecia. Y fue en Venecia donde

abandoné

la revolución. Soy un mierda, un diletante palabrero, por eso

escogí

la libertad en Venecia. Me invitaron a la Biennale del año 1979

y, desde luego acepté; para mi suerte o desgracia, me dejaron

salir…Durante

años había estado esperando, alimentando mi arrogancia,

pues

no iba a abandonar la isla en una frágil embarcación, a

la  deriva

en la Corriente de Golfo, esperando que descubrieran mis velas blancas,

o que las brisas me arrojaran sobre las playas, las arenas cubiertas de

naranjas y necios de La Florida. deriva

en la Corriente de Golfo, esperando que descubrieran mis velas blancas,

o que las brisas me arrojaran sobre las playas, las arenas cubiertas de

naranjas y necios de La Florida.

“Tú no me abandonaste, yo te abandoné.”

“Yo ni siquiera sabía que existías,” y sacudió la

cabeza de plata.

“Me lo imaginaba…¿No recuerdas que Boris Polevoi te dijo,

durante

tu primera visita a Moscú, que estaba prologando mi novela?”

“No.”

“Y mucho después pediste una copia de mi ensayo sobre Hemingway,

donde atacaba a Míster Way a pesar de que tú lo

habías

defendido, ¿tampoco te acuerdas?” Volvió a sacudir la

cabeza.

“Ahora estamos aquí en este cómodo simulacro, sosteniendo

esta conversación imaginaria. Es una metáfora que todo lo

justifica y que nada tiene que ver con la realidad.”

Una vez refocilado en Italia, harto de fruta de mare y Gavi di

Gavi,

con un nuevo traje de hilo puro color siena, después de un par

de

meses, recibí una oferta para enseñar en Dartmouth

Collage,

como profesor invitado, donde ocuparía la Silla Montgomery, que

incluía una casa de dos pisos y doce habitaciones amuebladas.

Del

decrepito Gran Canal al otoño ardiendo en las hojas de New

Hampshire.

“Right, Fiddle?” El perro castrado me ladró por toda

respuesta.

Nacer

en español

Edmundo Desnoes

(fragmento

de un libro inédito)

Si vas y le preguntas a un extraño, a la persona que acabas de

conocer,

a cualquiera, la obvia y ridícula intromisión: ¿de

dónde eres? La respuesta más frecuente será,

digamos:

Francia; Latvia; Nueva York; Islamabad; y algunas veces, La Habana,

Cuba.

La mayoría mencionará un país, una ciudad, una

historia,

un paisaje.

En realidad, para mí, todos nacemos en una lengua, dentro de los

confines de un idioma y abiertos al horizonte de ese mismo idioma. Es

la

lengua que hablamos, que utilizamos para comunicarnos con el otro y los

otros, es el idioma en que pensamos y formulamos nuestros valores,

expresamos

nuestros deseos y revelamos nuestra angustia, y, desde luego, es el

cuerpo

de nuestra ideología. En la lengua está lo que somos, y

es

nuestra identidad.

El significado de las palabras es sólo una pequeña parte

del ego lingüístico. Es un descubrimiento  que

debo a una vida, más de veinte años, existiendo en

inglés.

Decir “macho” no es lo mismo que decir “female”; “cojones”

lanzado por Madelaine Albright en una sesión de las Naciones

Unidas,

no es lo mismo que “balls”, ni “hembra” es lo mismo que “female”,

y “patria” no es “fatherland”, ni “homeland” - patria es

probablemente una mezcla de hogar y paisaje, palabra cargada tanto de

testosterona

como de estrógeno. que

debo a una vida, más de veinte años, existiendo en

inglés.

Decir “macho” no es lo mismo que decir “female”; “cojones”

lanzado por Madelaine Albright en una sesión de las Naciones

Unidas,

no es lo mismo que “balls”, ni “hembra” es lo mismo que “female”,

y “patria” no es “fatherland”, ni “homeland” - patria es

probablemente una mezcla de hogar y paisaje, palabra cargada tanto de

testosterona

como de estrógeno.

El español y el inglés no sólo son idiomas

útiles,

son maneras de pensar y sentir y soñar. Empecemos con nuestra

actitud

hacia el uso y abuso de la lengua. El inglés está

imbuido,

saturado de pragmatismo, es manipulado por los angloparlantes como una

herramienta; la mayoría del tiempo existe, en el mundo contemporáneo, como un instrumento

empírico.

El español, en la vertiente opuesta, es la cosa en

sí;

lo blandimos como una realidad concreta, una piedra o una caricia. Si

nuestra

lengua fuese un instrumento, como el inglés, entonces

podríamos

lo mismo tomar la palabra como dejarla de lado. La lengua inglesa es

una

opción. Pero el español es inevitable, no lo puedes

dejar,

no puedes ignorar su corporeidad. Te va la vida en su presencia.

existe, en el mundo contemporáneo, como un instrumento

empírico.

El español, en la vertiente opuesta, es la cosa en

sí;

lo blandimos como una realidad concreta, una piedra o una caricia. Si

nuestra

lengua fuese un instrumento, como el inglés, entonces

podríamos

lo mismo tomar la palabra como dejarla de lado. La lengua inglesa es

una

opción. Pero el español es inevitable, no lo puedes

dejar,

no puedes ignorar su corporeidad. Te va la vida en su presencia.

Más de una vez me he visto enfrascado en una

conversación,

y mi interlocutor de habla de repente desliza una evasión “you

have to tell me about that…some other time,” y la persona se aleja,

me da la espalda, dejándome con la palabra en al boca, con el

alma

en la lengua. “Me tienes que hablar de eso…pero en otro momento.” En

español

te juegas la vida en una conversación, estás atrapado. Si

te dan la espalda, si ignoran tus palabras, te han derrotado.

Circulemos entre el compromiso absoluto del español y el

relativo

comercio del inglés. Es frecuente, son muchas las veces que he

escuchado

con una sonrisa triste la siguiente convicción: “Sticks and

stones

can break my bones, but words can never hurt me.” (“Las piedras y

los

palos me pueden quebrar los huesos, pero las palabras nunca pueden

herirme.”)

Recuerdo una película, una mejicanaza, basada en la vida de

Emiliano

Zapata, donde el héroe proclama todo lo contrario. En cierto

momento,

en medio de una batalla, los zapatistas se quedan sin municiones; de

repente

el general Zapata le grita a sus hombres: “Echen mentadas, que

las

mentadas también duelen!” Eso es algo, por ejemplo, que Gary

Cooper,

un hombre de pocas palabras, jamás hubiera proferido, por

ejemplo,

cuando representaba al sargento York durante la Gran Guerra.

Antes de acometer las raíces históricas del

fenómeno,

quiero contarles una anécdota reveladora. Se trata de un

malentendido

que duró años en la vida de una pareja de amigos; ella

era

argentina y él británico. Las discusiones siempre

llegaban

a un punto: Andrew le preguntaba a Dolores: “Is that what you really

think?“ ¿Eso es lo que crees en realidad?”-una pregunta

aparentemente

cargada de honesta curiosidad.

Y Dolores inexorablemente caía en la trampa: “Desde luego, claro

que sí, estoy convencida de todo lo que te he dicho, de cada

palabra.”

Andrew, llegado cierto punto, se retiraba de la discusión, con

gentileza

y crueldad, decidía abandonar las palabras heridas y agonizantes

en el campo de batalla. Dolores, nacida en español, no

podía

soltar el tema y, hablando pronto y mal, se encabronaba.

El español--pasemos ahora bruscamente a la historia-devino una

identidad,

una identidad, una nación durante el siglo quince. El

español,

tal como hoy lo conocemos, no existía, no se cocinó,

no  se

hizo cuerpo hasta ese momento. Russell Crowe, por ejemplo, es llamado

“el

español” a todo lo largo de El gladiador, aunque la

península

Ibérica era entonces sólo una provincia del Imperio

Romano.

La lengua española, independiente del latín, no

surgió

hasta la Edad Media. Los atributos del general romano, coraje y un alto

sentido del honor, no serían hasta mucho más tarde

virtudes

propias de los nacidos en castellano. se

hizo cuerpo hasta ese momento. Russell Crowe, por ejemplo, es llamado

“el

español” a todo lo largo de El gladiador, aunque la

península

Ibérica era entonces sólo una provincia del Imperio

Romano.

La lengua española, independiente del latín, no

surgió

hasta la Edad Media. Los atributos del general romano, coraje y un alto

sentido del honor, no serían hasta mucho más tarde

virtudes

propias de los nacidos en castellano.

Cuando las tropas cristianas entraron en Granada el 2 de enero de 1492,

derrotando el último baluarte de los moros, y poniendo fin a

siete

siglos de ocupación árabe, el español tomó

posesión plena de la península. Pero la depuración

ética no se detuvo; la inquisición se afincó y en

marzo de ese mismo año los judíos, la más

brillante

comunidad intelectual de toda Europa, fueron expulsados de

España.

Pero ya era tarde, demasiado tarde para eliminar, desarraigar la

influencia

de dos de las más relevantes fuerzas culturales de la alta Edad

Media. Ya era muy tarde para pretender pureza de sangre, pureza de

sangre

proclamada por los cristianos viejos; la vida, las raíces mismas

del pueblo estaban ya saturadas de valores árabes y

judíos.

La lengua, la pasión por las palabras era ya una parte integral

de la nuestra manera de vivir, de habitar la lengua española.

“El simplismo de nuestros métodos históricos,”

señala

con agudeza Américo Castro, “está a tono con el de quienes pensaban acabar con lo moro y lo judío de

España

mediante el bautismo, la expulsión o la hoguera...No obstante lo

cual, la realidad impasible continúa estando ahí. Porque

la institución musulmana...Y así como la Grecia vencida

helenizó

en cierta medida a Roma, los muslimes y los hebreos rendidos o

expulsados,

dejaron (aunque no siempre visibles) hondas huellas en la vida de los

cristianos

de España; los vencidos y descartados por los Reyes

Católicos

ya habían impreso en el ánimo del vencedor, ante todo, el

sentido totalizante de la creencia religiosa.”

con el de quienes pensaban acabar con lo moro y lo judío de

España

mediante el bautismo, la expulsión o la hoguera...No obstante lo

cual, la realidad impasible continúa estando ahí. Porque

la institución musulmana...Y así como la Grecia vencida

helenizó

en cierta medida a Roma, los muslimes y los hebreos rendidos o

expulsados,

dejaron (aunque no siempre visibles) hondas huellas en la vida de los

cristianos

de España; los vencidos y descartados por los Reyes

Católicos

ya habían impreso en el ánimo del vencedor, ante todo, el

sentido totalizante de la creencia religiosa.”

España es la encrucijada de tres civilizaciones: somos moros,

árabes

y cristianos; y la lengua española es el organismo vivo que

acarrea

esas disposiciones vitales, con algunos cambios de orientación,

hasta el siglo veintiuno.

La lengua sobrevive a través del tiempo y el espacio, viaja a

través

de la historia y la geografía, acompañándonos como

la intimidad de nuestra propia sombra, a veces a nuestra espalda y

otras

veces ante nuestros pies, pero siempre configurando, doblegando nuestra

visión. Todo individuo nacido en el seno de una familia de habla

española, aunque sea en Nueva York o París, arrastra este

mismo bagaje, ya que desde la infancia, fueron acariciados y

regañados,

mandados a la cama o mimados en esta lengua romance, emotiva y algo

retórica.

El sabor y la consistencia de esta sopa española están

constituidos

por ingredientes judíos, árabes y cristianos,

ingredientes

que enriquecieron y fermentaron un caldo apetitoso y sangriento. Una

mezcla,

una amalgama que distingue al español de todas las demás

lenguas de Europa.

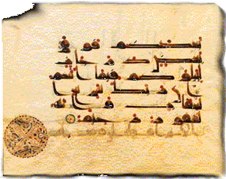

En el corazón de esta fusión de lenguas está la

pasión

del vivir religioso. Los derrotados, tanto judíos como

árabes,

ya habitaban lo que destacó Américo Castro, “el sentido

totalizante

de la creencia religiosa.” Se trataba de dos culturas semíticas;

ambas estaban animadas por gente “del libro”, de la Biblia y el

Corán.

Su concepción del mundo estaba arraigada en la palabra, repito

palabra,

de Dios, y la existencia, por lo tanto, se justificaba por el impacto

divino

de las palabras. La religión es inseparable de la pasión,

de los sentimientos y la conducta que la lengua induce.

Es la palabra divina lo que engendra el mundo. En el libro primero de

Moisés

la creación es,  fundamentalmente,

un acto verbal. Génesis abre con la eficacia de las palabras: “Y

dijo

Dios sea la luz, y fue la luz...Y llamó Dios a la luz

Día,

y a las tinieblas llamó Noche...Luego dijo Dios: haya

expansión

en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas...Y llamó

Dios a la expansión Cielos...

Dijo también Dios: Júntense

las aguas que están debajo de los Cielos en un lugar, y

descúbranse

lo seco...Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la

reunión

de las aguas llamó mares... Después dijo

Dios:

Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el

día

de los noche...” Y todo el tiempo, después de hablar

Jehová,

la Santa Biblia añade una frase lacónica: “Y fue

así.” fundamentalmente,

un acto verbal. Génesis abre con la eficacia de las palabras: “Y

dijo

Dios sea la luz, y fue la luz...Y llamó Dios a la luz

Día,

y a las tinieblas llamó Noche...Luego dijo Dios: haya

expansión

en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas...Y llamó

Dios a la expansión Cielos...

Dijo también Dios: Júntense

las aguas que están debajo de los Cielos en un lugar, y

descúbranse

lo seco...Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la

reunión

de las aguas llamó mares... Después dijo

Dios:

Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el

día

de los noche...” Y todo el tiempo, después de hablar

Jehová,

la Santa Biblia añade una frase lacónica: “Y fue

así.”

La lengua es el vehículo del poder divino. Y el hombre y tal vez

la mujer recibieron, en la Biblia, el derecho divino y el poder de la

palabra:

“Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del

campo

y toda ave delos cielos, y las trajo a Adán para que viese

cómo

las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a

los

animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda

bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo.”

Los árabes, en mayor grado inclusive que los judíos,

confiaban,

por encima de todo, en el poder de la lengua. En el siglo XI, Al

Tajalibi,

un lingüista árabe, insistió: “Todo aquel que ame al

profeta ama también al pueblo árabe y todo aquel que

ame

al pueblo árabe ama también la lengua arábiga en

la

cual los mejores libros se han revelado a los hombres. Todo aquel que

ha

sido guiado por el Señor hasta el Islam...cree que Mahoma es el

mayor de los profetas, que los árabes integran el mejor de los

pueblos

y que la lengua árabe es la mejor y mayor de las lenguas.”

Para muchos árabes, decir algo equivale a hacerlo. Si lo dicen,

piensan que lo han hecho. Sus tiempos verbales borran la

división

entre presente, pasado y futuro. “En lengua árabe la forma

imperfecta

del verbo puede ocupar el lugar del presente, el futuro y el pasado,”

escribe

el arabista Rápale Patai. EL triunfo verbal precede a la

acción

y se mantiene aún después de la derrota.

“Ningún pueblo del mundo siente una admiración tan llena

de entusiasmo por la expresión literaria como el árabe,”

escribe Philip K. Hitti, historiador del Islam. “No creo que exista

otra

lengua capaz de ejercer sobre la mente de sus usuarios una influencia

tan

irresistible como el árabe. El público moderno en Bagdad,

Damasco y el Cairo puede quedar estremecido en extremo por un recital

de

poesía que sólo entiende vagamente, y por las descargas

de

los oradores en lengua clásica, aunque sólo pueda

entrever

su significado. El ritmo, la rima, la musicalidad, produce en ellos

algo

que ellos mismos llaman ‘magia justiciera.’”

Patai, arabista de origen húngaro y autor de The Arab Mind,

nos habla en términos comparativos de su experiencia verbal en

el

mundo islámico: “Yo mismo experimenté en más de

una

ocasión el poder de la retórica árabe...Lo

sentí

asistiendo a una representación teatral árabe, escuchando

a un orador árabe, pendiente de cada palabra de un cuentero

árabe

en un café la noche del Ramadán, o simplemente escuchando

la animada conversación de un grupo de amigos. Conozco con

fluidez

varias lenguas, y puedo dar testimonio de que ninguna lengua de las que

conozco logra siquiera acercarse al árabe en su fuerza

retórica,

en su habilidad para meterse debajo de la piel y pasar más

allá

de la comprensión intelectual hasta llegar a tocar directamente

las emociones y sacudir a los oyentes con su impacto. En este sentido,

el árabe sólo puede compararse a la música.”

Cuando hablamos o escuchamos, escribimos o leemos nuestra lengua

española,

todos sentimos en alguna medida la resonancia casi instintiva de la

belleza

y de la sangre de la Biblia y el Corán, del misterio y el horror, del amor y del rencor que circulan por encima

y por debajo de las palabras.

del misterio y el horror, del amor y del rencor que circulan por encima

y por debajo de las palabras.

La lengua construye la realidad. Nadie mejor que Don Quijote para

revelar

la obstinada interferencia de la lengua. El hidalgo manchego era hijo

de

algo: de la palabra. Las palabras que incorporó en sus lecturas

lo programaron, construyeron su identidad e impulsaron su conducta.

“Es pues, de saber que este sobredicho hidalgo los ratos que estaba

ocioso

(que eran los más del año) se daba a leer libros de

caballerías

con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto

el

ejercicio de la caza y aun la administración de su hacienda. Y

llegó

a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió hanegas de

tierra

de sembradura para comprar libros de caballería en que leer...Y

así, del poco dormir y del mucho leer se le secó el

cerebro

de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la

fantasía

de todo aquello que leía en los libros, así de

encantamientos

como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros,

amores

tormentosos y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en

la imaginación que era verdad aquella máquina de aquellas

soñadas invenciones que leía, que para él no

había

historia más cierta en el mundo.” Nada, una vez impulsado en su

cruzada redentora, podía detener a Don Quijote en su afán

por deshacer entuertos. Mucho menos eso que llaman la realidad.

Eric

Auerbach, en Mimesis, su estudio sobre “la

representación

de la realidad en la literatura occidental”, revela la división

de las aguas entre el mundo nuestro y el anglosajón. Cervantes

es

más entrañable y popular que Shakespeare, pero su

personaje,

Don Quijote, se niega a aceptar el veredicto de la realidad; ni

siquiera

duda, impone su idee fixe al resto del mundo interior. Sancho,

que

es parte y juez del delirio, intenta engañar a su señor y

sólo consigue una reafirmación de la certidumbre

quijotesca.

Sancho debe ir a Toboso y entrevistarse con Dulcinea. Ve pasar a tres

aldeanas

montadas en tres burros y corre a informar a Don Quijote que Dulcinea

viene

a saludarlo.

“Yo no veo, Sancho,

dijo

Don Quijote, sino a tres labradoras sobre tres borricos.”

Sancho insiste en que se trata de “la señora de sus

pensamientos”

y Don Quijote cae de hinojos:

Oh

princesa y señora

universal del Toboso, ¿cómo vuestro magnífico

corazón

no se enternece viendo arrodillado ante vuestra sublimada presencia a

la

columna y sustento de la andante caballería?

La labradora insiste en seguir su camino, aguijonea al borrico; el

animal

corcovea y lanza por tierra a Dulcinea; la labradora se recobra y

“puestas

ambas manos sobre las ancas de la pollina dio con su cuerpo más

ligero que un halcón sobre la albarda” y huyó a

horcajadas

sobre el pollino, seguida de sus doncellas.

Don Quijote no puede aceptar la crudeza del encuentro y,

“siguiéndolas

con la vista, y cuando vio que no parecían, volviéndose a

Sancho Panza le dijo: ‘Sancho, ¿qué te parece,

cuán

mal quisto soy de encantadores?”

Nuestro hidalgo había resuelto la contracción, superado

la

duda, y descubierto que Dulcinea de Toboso

estaba simplemente encantada, hechizada y transformada en mera

campesina

por la malquerencia de un encantador. Don Quijote, cegado por la lengua

de los libros de caballería, logra imponer su visión

sublime

a una realidad pedestre.

“El realismo español es más decididamente popular y de

mayor

contenido en vida del pueblo que el realismo inglés de la misma

época,” discurre Auerbach. “Nos presenta en general mucho

más

realidad contemporánea corriente.” Pero se queda ahí,

Cervantes

acepta todos los principios del orden establecido, no cuestiona el

subsuelo

de la realidad.

En “El príncipe cansado” Auerbach insiste en que Shakespeare

“incluye

la realidad telúrica” en Hamlet, pero siempre “su

intención

va más allá de la representación de la

realidad...Incluye,

pero trasciende la realidad.” Y afirma para excomulgarnos: La

literatura

española del gran siglo, no tiene mucha significación en

la historia de la conquista literaria de la realidad moderna; mucho

menos

que Shakespeare, e incluso Dante, Rabelais o Montaigne.

Con devastador desenfado, Auerbach coloca a España dentro del

impotente

reino del realismo mágico: “El realismo del Siglo de Oro es como

una aventura él mismo, y produce un efecto casi exótico;

hasta en la representación de las más bajas zonas de la

vida

es extremadamente colorista, poetizante e ilusionista; ilumina la

realidad

cotidiana con los rayos de las formas ceremoniosas en el trato, con

formaciones

verbales rebuscadas y preciosistas, con el grandioso pathos del ideal

caballeresco

y contrarreformista: hace del mundo un teatro de la maravilla...En el

mundo

es verdad que todo es sueño, pero nada es un enigma que incita a

la solución; hay pasiones y conflictos, pero problemas, no.”

A comienzos del nuevo milenio debemos detenernos y ubicarnos. El

inglés

ha impuesto su visión pragmática, pero el español

mantiene su fuerza emotiva, su delirio humanizante. La lengua

española

es esencial en el cuestionamiento de la hegemonía anglosajona, y

en la necesidad de perforar la superficie del consumismo. Hay tiempo y

densidad en nuestra lengua, tiempo que puede contribuir a evitar el

abuso

de la velocidad y densidad que detiene los deslizamientos de un mundo

epidérmico.

|