| Manuel

Rueda, el exorcista del cuerpo insular dominicano

Néstor E. Rodríguez,

University of Toronto

A Manuel Rueda se le reconoce un sitial de preferencia en las letras dominicanas.

Los historiadores y críticos literarios de la isla han ponderado

especialmente su participación en el grupo  de

La Poesía Sorprendida en la década del 40, así como

su propuesta de renovación poética lanzada en 1974 bajo el

nombre de Pluralismo, movimiento que muchos consideran como el más

importante de la poesía dominicana. Ahora bien, muy pocos han reparado

en la relevancia para el estudio de la poética literaria de Rueda

de la última obra publicada en vida por el escritor montecristeño:

Las metamorfosis de Makandal (1998). En este texto de factura épico-lírica,

Manuel Rueda retoma, al igual que el cubano Alejo Carpentier en El reino

de este mundo (1949), algunos de los aspectos legendarios de la historia

de Mackandal, el notorio cimarrón de Saint Domingue en el siglo

XVIII. Según refiere Alfred Métraux en el clásico

Le vaudou haïtien, Mackandal fue uno de los “precursores de

la independencia haitiana”, el responsable de la rebelión más

importante en contra de los colonos franceses antes de 1791. Era un houngan

o sacerdote vudú originario de Guinea; en 1757 escapó de

la plantación en donde servía como esclavo para organizar

un grupo subversivo que conspiró contra el orden colonial. Su estrategia

consistió en convencer a los esclavos de su supuesta inmortalidad

y utilizar ésto como el elemento principal de su liderazgo. Por

un tiempo sembró el terror entre la población blanca de Saint

Domingue envenenando la comida y las reservas de agua de las plantaciones.

Fue capturado mientras asistía a una fiesta en un barracón

de esclavos y condenado a morir en la hoguera. Siguiendo la preferencia

de Manuel Rueda, en adelante utilizaré la grafía Makandal

para referirme a esta figura histórica. de

La Poesía Sorprendida en la década del 40, así como

su propuesta de renovación poética lanzada en 1974 bajo el

nombre de Pluralismo, movimiento que muchos consideran como el más

importante de la poesía dominicana. Ahora bien, muy pocos han reparado

en la relevancia para el estudio de la poética literaria de Rueda

de la última obra publicada en vida por el escritor montecristeño:

Las metamorfosis de Makandal (1998). En este texto de factura épico-lírica,

Manuel Rueda retoma, al igual que el cubano Alejo Carpentier en El reino

de este mundo (1949), algunos de los aspectos legendarios de la historia

de Mackandal, el notorio cimarrón de Saint Domingue en el siglo

XVIII. Según refiere Alfred Métraux en el clásico

Le vaudou haïtien, Mackandal fue uno de los “precursores de

la independencia haitiana”, el responsable de la rebelión más

importante en contra de los colonos franceses antes de 1791. Era un houngan

o sacerdote vudú originario de Guinea; en 1757 escapó de

la plantación en donde servía como esclavo para organizar

un grupo subversivo que conspiró contra el orden colonial. Su estrategia

consistió en convencer a los esclavos de su supuesta inmortalidad

y utilizar ésto como el elemento principal de su liderazgo. Por

un tiempo sembró el terror entre la población blanca de Saint

Domingue envenenando la comida y las reservas de agua de las plantaciones.

Fue capturado mientras asistía a una fiesta en un barracón

de esclavos y condenado a morir en la hoguera. Siguiendo la preferencia

de Manuel Rueda, en adelante utilizaré la grafía Makandal

para referirme a esta figura histórica.

Las metamorfosis de Rueda también presenta conexiones estrechas

con un importante texto de la historia literaria dominicana. Me refiero

a Yelidá (1942), de Tomás Hernández Franco.

El empalme con Yelidá se evidencia sobretodo en la idea de

una identidad multicultural marcada por el signo de la mulatez y representada

en el cuerpo andrógino del protagonista poético. Otro punto

de encuentro entre los proyectos de Hernández Franco y Rueda es

el recurrir a una combinación de puntos fluctuantes entre Haití

y la República Dominicana para describir el espacio donde se afinca

el sujeto poético. En Las metamorfosis, por ejemplo, el elusivo

Makandal se describe como sigue:

Macandal. Makandal. Mackandal.

Proteico como tus sonidos. Secreto y rehecho

y revelado como las letras que te forman, nombre de los escondido y lo

innombrable.

Aquí estás por fin, atrapado en mis cuadernos.

Espíritu de las dos tierras y los cuatro mares,

de los mil vientos que te llevan y te traen

de la existencia al no-ser, del fuego a los

deslumbramientos de tu nada.

En su momento, esta alusión temprana a la figura de Makandal como

el “espíritu de las dos tierras” fue suficiente para activar en la crítica tradicionalista

y arcaica que suele monopolizar los juicios sobre lo literario en la prensa

dominicana el sempiterno horror al fantasma de la unificación política

de la isla. Ese tipo de lectura reductora y por demás superficial

de Las metamorfosis pierde de vista las complejidades que plantea

esta obra para una discusión en torno a las tribulaciones del sujeto

en la República Dominicana moderna.

tierras” fue suficiente para activar en la crítica tradicionalista

y arcaica que suele monopolizar los juicios sobre lo literario en la prensa

dominicana el sempiterno horror al fantasma de la unificación política

de la isla. Ese tipo de lectura reductora y por demás superficial

de Las metamorfosis pierde de vista las complejidades que plantea

esta obra para una discusión en torno a las tribulaciones del sujeto

en la República Dominicana moderna.

La pretensión inicial de esa voz poética que se jacta de

mantener a Makandal apresado “por fin” en las lindes textuales apunta a

la artificialidad inherente a la postulación de un sujeto arquetípico

de la nación, puesto que en el texto ese ser nacional alcanza concreción

únicamente como discursividad: “estos ‘yo’ que se intercambian/

plurales/ para que unos versos acontezcan”.

En Las metamorfosis la isla constituye el tropo fundamental, rasgo

que vincula esta obra a una tradición de larga pervivencia en la

literatura antillana y que consiste en el reclamo de la insularidad como

elemento retórico primordial de cara a la articulación de

un discurso de la nación. Con todo, en el poema la isla es una figura

inestable y marcada por el signo de lo caótico: “Libro de las fronteras

es éste, anverso y reverso de una geografía enloquecida”.

El motivo de la insularidad domina la primera sección de la obra;

los textos que la integran representan una cosmogonía trunca que

funciona a manera de exordio para la historia de Makandal poetizada en

las secciones subsiguientes:

¡Oh pequeñez caída sobre un costado del planeta! Tierra

tan preciada

que su misma pequeñez desconoce

¿Qué puedes tú decir

sobre estas formas que son medidas puras

de lo que no ha podido ser o fue

antes de que se impusieran a la luz?

El hecho de que la geografía insular se describa en términos

de su condición topográfica fluctuante remeda el carácter

irresoluto que el mito le atribuye a la figura de Makandal, de ahí

que la isla llegue a identificarse con un espejismo: “¿Dónde

tu cuerpo/ en este meridiano en el que te vemos/ espejear”. Asimismo, en

esta serie introductoria la imagen de la isla simboliza la casa-nación

en proceso de ser fundada: “¿Cómo sobrevivir entonces/ si

aún no hemos nacido/ si aún somos el pretexto:/ una señal

de días venideros?”.

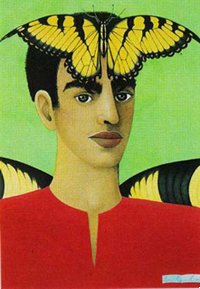

Al igual que Yelidá en el poema homónimo de Hernández

Franco, en la obra de Rueda Makandal encarna el ideal de la perfección

andrógina representado en la religión vudú por la

fusión del dios Damballah-wèdo con su consorte divina Aïda-wèdo,

que en Las metamorfosis de Makandal lleva por nombre “Anaïsa”,

como se le conoce en el vudú dominicano: “Yo el fuerte Makandal/

¡soy Anaïsa!”. Y, más adelante: “Tú no eres negro

ni eres blanco./ De qué color serías/ Makandal de todos los

colores”. Según Métraux, en el panteón vudú,

Damballah-wèdo es conocido como el “dios-serpiente” y entre sus

atributos figura la capacidad de habitar en los árboles lo mismo

que en los cuerpos de agua. El contrapunteo poético que se da entre

la figura de Makandal y la isla en el poema acentúa la organicidad

de ambos temas. Así pues, la isla, en tanto escenario que contiene

a Makandal, adquiere la naturaleza anfibiótica, indefinida, del

sujeto que la ocupa: “Tú no eres negra ni blanca/ ala de todas las

costas/ de este batracio que se ha creído isla”.

Por momentos la recreación de la historia de Makandal se ve interrumpida

por las intervenciones metapoéticas de la figuración autorial,

que en ocasiones apela directamente al protagonista poético en busca

de sosiego ante una aparente incertidumbre existencial: “Yo te rezo Makandal

para que me liberes del otro/ y de mí/ para que me poseas liberándome

de querer ser yo/ o ser nadie”.

Contrario al escenario antediluviano que sirve de antesala a su manifestación

en las lindes textuales, la representanción positiva de Makandal

tiene como contrapartida todo un itinerario de tipos sociales que se ven

animalizados a lo largo del texto. El espacio amenazador de la ciudad es

el que engloba estos opuestos. En la sección “El gran desfile”,

por ejemplo, la rata sirve para caracterizar con marcada ironía

la estirpe del político en la historia dominicana:

La rata nacional

de pie sobre su ratonera

la rata de bicornio

la rata tartamuda

la rata epiléptica

la rata ciega.

¿Qué podemos hacer

con tantas ratas de minucioso tránsito

por los pasillos de Palacio?

Las menciones a la “rata de bicornio”, la “rata tartamuda”, la “rata

ciega”, aluden, claro está, a Trujillo y a Balaguer, elementos cardinales

en la articulación de la falacia del carácter nacional dominicano

uniforme que todavía halla eco en la política cultural oficialista.

De hecho, las alusiones a estas figuras históricas representa una

denuncia de la persistencia del poder que éstas representan y sus

repercusiones en la morfología de la cultura dominicana. En la rata

esa práctica de poder adquiere un rostro, se corporiza. Es significativo

que la rata no merodee la superficie de la ciudad, sino los entresijos

subterráneos de la misma, el único espacio donde la resistencia

podría acusar concreción:

De noche

con las orejas pegadas a las cloacas de la urbe

podemos oír su canto

sus chillidos patrióticos que ascienden

como una ola de esperanza

al corazón de todos.

Makandal se resiste a representar el sujeto dominicano que ese espacio

del control prescribe: (“¿Y a quién pertenecerle/ yo que

no tengo señas de identidad…?”) , vulnerando así el mito

del  carácter

nacional y de paso desestabilizando el esquema folclórico con que

tradicionalmente se aborda lo cultural dominicano. Esta actitud crítica

se manifiesta igualmente en las modulaciones utópicas que informan

el texto de Rueda. El signo de la utopía en Las metamorfosis

no se limita a la simbología de la isla como el ámbito utópico

por antonomasia, sino que comporta una significación más

a tono con el planteamiento de una literatura de subversión de la

pedagogía nacionalista dominicana. Hablo de la función utópica

en el sentido que la entiende Bronislaw Baczko en Lumière de

l’utopie, como una discursividad que arranca del territorio de la ideología

para desde allí articular una realidad alterna, si bien plausible

únicamente en un sentido prospectivo: “El discurso utópico…

se ubica en el fondo del imaginario colectivo explotando los mitos tradicionales;

se instala en los dominios del saber y la ideología abriendo un

espacio y un tiempo imaginarios”. Fernando Ainsa considera esta tendencia

hacia la indagación de la realidad social como una de las múltiples

formas en que puede manifestarse la utopía. En el catálogo

que establece el ensayista uruguayo la definición de Baczko correspondería

a las “utopías de reconstrucción”, esto es, “a la crítica

política y social de un orden existente, a partir de la cual se

propone un modelo alternativo de sociedad”. No es otro el proyecto estético

de Rueda en Las metamorfosis: carácter

nacional y de paso desestabilizando el esquema folclórico con que

tradicionalmente se aborda lo cultural dominicano. Esta actitud crítica

se manifiesta igualmente en las modulaciones utópicas que informan

el texto de Rueda. El signo de la utopía en Las metamorfosis

no se limita a la simbología de la isla como el ámbito utópico

por antonomasia, sino que comporta una significación más

a tono con el planteamiento de una literatura de subversión de la

pedagogía nacionalista dominicana. Hablo de la función utópica

en el sentido que la entiende Bronislaw Baczko en Lumière de

l’utopie, como una discursividad que arranca del territorio de la ideología

para desde allí articular una realidad alterna, si bien plausible

únicamente en un sentido prospectivo: “El discurso utópico…

se ubica en el fondo del imaginario colectivo explotando los mitos tradicionales;

se instala en los dominios del saber y la ideología abriendo un

espacio y un tiempo imaginarios”. Fernando Ainsa considera esta tendencia

hacia la indagación de la realidad social como una de las múltiples

formas en que puede manifestarse la utopía. En el catálogo

que establece el ensayista uruguayo la definición de Baczko correspondería

a las “utopías de reconstrucción”, esto es, “a la crítica

política y social de un orden existente, a partir de la cual se

propone un modelo alternativo de sociedad”. No es otro el proyecto estético

de Rueda en Las metamorfosis:

Así digo tus

resguardos para que te disuelvas en el aire de todas estas noches que me

rozan, a mí, el desconcertado, que ha escrito este libro del comienzo

y del fin para dejar un testimonio de todo lo que había de ser…

y que no ha sido.

Rueda escarba en la mitología

nacional haitiana y extrae de ella uno de sus mitos de fundación

con la idea de problematizar la presunta naturaleza homogénea de

la identidad cultural dominicana. En opinión de Ernesto Laclau,

"postular una identidad separada y diferencial pura es lo mismo que afirmar

que esta identidad se constituye a través del pluralismo y de la

diferencia. La referencia al otro está claramente presente como

constitutiva de la propia identidad". El Makandal de Manuel Rueda dramatiza

esta afirmación con su desplazamiento incesante por una isla dolorosamente

irreal.

|