|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

| Rutinas

góticas Pedro Luis Marques de Armas Cuando Zequeira publica en 1804 su artículo Paseo de la Alameda, ya se ha ocupado varias  veces

de la petimetra. El personaje proviene de la comedia neoclásica

de Moratín, y en versión criolla apunta a la burguesita

advenediza, mundana y superficial. Sin embargo, lo importante

aquí es que Zequeira le encasqueta el diagnóstico de

histerismo, apoyándose en las teorías médicas de

la época y proponiendo incluso un tratamiento. El

artículo pudo haberlo firmado Romay. Amplifica así su

personaje, a través de un tipo normativo, a todas las mujeres de

la ciudad. En definitiva lo que se teme es, según la veces

de la petimetra. El personaje proviene de la comedia neoclásica

de Moratín, y en versión criolla apunta a la burguesita

advenediza, mundana y superficial. Sin embargo, lo importante

aquí es que Zequeira le encasqueta el diagnóstico de

histerismo, apoyándose en las teorías médicas de

la época y proponiendo incluso un tratamiento. El

artículo pudo haberlo firmado Romay. Amplifica así su

personaje, a través de un tipo normativo, a todas las mujeres de

la ciudad. En definitiva lo que se teme es, según la conocida deriva de la indolencia a la insolencia, la

propagación del mal; deriva que en la época significa, de

una parte, la decadencia de la élite y, de la otra, su

imitación por aquellos que quieren vivir por encima de sus

posibilidades, y que para ello no dudan en corromperse. El fantasma de

la prostitución - que abarca, por supuesto, a las criadas -

acecha por tanto con intensidad. Y es que se trata sobre todo de la

futura madre burguesa, a quien hay que sustraer de estas “rutinas

góticas…” (1) conocida deriva de la indolencia a la insolencia, la

propagación del mal; deriva que en la época significa, de

una parte, la decadencia de la élite y, de la otra, su

imitación por aquellos que quieren vivir por encima de sus

posibilidades, y que para ello no dudan en corromperse. El fantasma de

la prostitución - que abarca, por supuesto, a las criadas -

acecha por tanto con intensidad. Y es que se trata sobre todo de la

futura madre burguesa, a quien hay que sustraer de estas “rutinas

góticas…” (1)A inicios del XIX la histeria es una enfermedad apenas constituida. Pero si su estatus médico es todavía precario - no había modo cierto de diferenciar entre las convulsiones y se ubica en un espectro que va de la tos ferina al estornudo - su estatus social resulta en cambio bastante extenso. Lo que cuenta no es el rango clínico, sino aquel que la “enfermedad” tiene en la emergente “economía de los cuerpos”, una “economía” que se echa a menos. Así que, reformulada la pregunta por la histeria, ella aparece como un pre-texto ordenador. En el artículo de Zequeira se observan con claridad estos ordenamientos: de clase, de género, de circulación, etc. Pero, ¿hay un principio rector? Por supuesto; porque, tal como lo pinta el higienista de la época, el histerismo anuncia la entrada del médico en la casa y, por  extensión, la medicina de

familia. Primero se le identifica como indicio público y luego

se le sorprende - sin afeites - en el interior burgués. Ya hacia

1828 aparece un primer libro (escrito en Cuba) dedicado a las madres;

es preciso advertir que la doctrina es rebajada, mientras se da paso a

los consejos propiamente higiénicos escritos en lenguaje

galante, cuando no popular. Pero estos manuales en realidad proliferan

en la década de 1840 (2).

Pretenden convertir a la madre en enfermera y desterrar, así, a

la odiada nodriza. A ésta se la acusa de trasmitir por la leche,

y por el conjunto de sus modales, las peores conductas (3). extensión, la medicina de

familia. Primero se le identifica como indicio público y luego

se le sorprende - sin afeites - en el interior burgués. Ya hacia

1828 aparece un primer libro (escrito en Cuba) dedicado a las madres;

es preciso advertir que la doctrina es rebajada, mientras se da paso a

los consejos propiamente higiénicos escritos en lenguaje

galante, cuando no popular. Pero estos manuales en realidad proliferan

en la década de 1840 (2).

Pretenden convertir a la madre en enfermera y desterrar, así, a

la odiada nodriza. A ésta se la acusa de trasmitir por la leche,

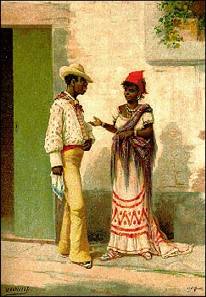

y por el conjunto de sus modales, las peores conductas (3). Veamos ahora estos ordenamientos y tratemos de entender cómo se disponen. La condición de clase le viene asegurada a la histérica por herencia, pero este bien fundario es lo contrario del modelo de ahorro que se intenta imponer. Será necesario controlar los flujos corporales - de lujo, de ocio, de vanidad - a fin de destinarlos a la conservación de los hijos, de manos propias. Pero como esta pelea entre las imágenes y las funciones del cuerpo no se resuelve, aumenta la demanda de escucha, el habla a modo de síntomas. Es este secreteo un sello de clase, a defender a toda costa contra los intromisos; y, ganada, más adelante, la confianza del médico, depositario del secreto, se garantiza el orden interior. (Abramos paréntesis…) El espacio público ha sido, mientras tanto, rediseñado; ahora cuenta con una red de departamentos - de hidroterapia, gimnasios, etc.- junto a las tiendas elegantes y otros sitios de dispendios. Es curioso, además, que todos los manuales de medicina de esclavos de la primera mitad del XIX excluyan la histeria. Esto se explica porque la negra esclava no es un ente civil; es un modo de negarle el derecho de escucha, si bien - a la vez - un recurso a la “naturaleza…” Con ello se refuerza la norma natural que la señorita de bien debería asimilar, aún cuando esta regularidad de vida se sostenga en el látigo. Y ello es válido para la mujer campesina. No obstante, es otra la versión de estos libros cuando, después de 1860, se empiece a hablar de enfermedades por acriollamiento. Dumont narra el caso de una negrita histérica, doméstica, que ha asimilado las costumbres de sus amos y a la que no le baja el menstruo. Solución: mandarla al ingenio (4). Pero en verdad es el castigo que, de antiguo, se tiene contra aquéllas que han burlado el secreto. Lo vemos en la nodriza Maria Antonia, uno de los personajes más logrados de Cecilia Valdés. ¿Cabe “la mulata de rumbo” en esta categoría? No; pues la exclusión es aquí tanto más pertinente. O sí; pero ya a finales de siglo y según una lógica diversa a la de la medicina de familia;  la lógica del peligro público, de la

pasión criminal, calculada en principio por los

fisiócratas - reformadores de asilos - y luego por los

alienistas. No por gusto el estereotipo que la informa insiste en

señalar su esencial grosería, su falta de refinamiento.

Es cierto que no le falta escucha social, pero dentro de ciertos

límites; una escucha traicionada. En cambio de ella hablan

todos; su vida, pasión y muerte es un secreto a voces. (La

cabellera de una “mulata enajenada” presidirá, a inicios del

siglo siguiente, una de las colecciones del Museo de Medicina Legal.

Esta “hidra sin cabeza” - reducida científicamente - es, a no

dudarlo, la mulata en llamas, la incendiaria de sí misma y no

menos la “masa criminal”, como ella femenil, impulsiva y destructora.) (5) la lógica del peligro público, de la

pasión criminal, calculada en principio por los

fisiócratas - reformadores de asilos - y luego por los

alienistas. No por gusto el estereotipo que la informa insiste en

señalar su esencial grosería, su falta de refinamiento.

Es cierto que no le falta escucha social, pero dentro de ciertos

límites; una escucha traicionada. En cambio de ella hablan

todos; su vida, pasión y muerte es un secreto a voces. (La

cabellera de una “mulata enajenada” presidirá, a inicios del

siglo siguiente, una de las colecciones del Museo de Medicina Legal.

Esta “hidra sin cabeza” - reducida científicamente - es, a no

dudarlo, la mulata en llamas, la incendiaria de sí misma y no

menos la “masa criminal”, como ella femenil, impulsiva y destructora.) (5)Pero volvamos al lugar de la petimetra en el discurso de la decadencia. El talante de norma que el autor le imprime -todavía no hay hombres histéricos, si bien hipocondriacos, nerviosos- permite trazar una política de género, de acomodo de roles. Es así que el noble afeminado, el libertino incorregible y todo aquellos que tienden a “confundir los trajes” - incluyendo al criado que se pone el sayón del amo - serán sorprendidos; y en esta cuenta cae el joven criollo, “víctima de la educación artificial” y de la censura paterna, y que -obligado desde entones a “bailar en un sólo pie”- inicia a internalizar su homofobia. A un bastonero como Zequeira, encargado de organizar los bailes y desfiles públicos - de carácter militar -, no podía por otra parte escapársele la necesidad de una “economía” de los desplazamientos. Hay otra razón de peso; había sido atropellado por una volante, sin derecho a poliza. En fin, al bastonero de Don Luis de las Casas - llamado a organizar el gran desfile de 1803 - le resulta vital que el flujo citadino se traslade desde la antigua Alameda (alrededor de hospital donde se encontrarán finalmente Cecilia y su madre) al moderno paseo del Prado. Esta senda extramuros, mucho más espaciosa, saludable y sobre todo ordenada, es la que la ciudad se merece. Notas (1) Zequeira y Arango, Manuel de: “Paseo de la Alameda”, El criticón de la Havana, 1804, no 4, 6 de noviembre. (2) Me refiero a Observación sobre los males que se experimentan en esta Isla de Cuba desde la infancia y Consejos dados a las madres y el bello sexo (1828), del médico francés radicado en La Habana Carlos Belot. (3) Veamos a propósito, entre otros tanto ejemplos, lo que apunta Anselmo Suárez y Romero en su artículo “Vigilancia de las madres”: “La leche santa de sus madres no es la que siempre alimenta a los hijos de Cuba; una nodriza abyecta nos da la suya porque muchas madres creen hallar su salud y belleza en el olvido del primero de sus deberes. Mientras duermen, pasean, buscan solaz en el teatro o en el baile, otro regazo nos calienta; las palabras de aquella nodriza ignorante y corrompida es la que más escuchamos, sus acciones son las que más vemos (…) de ahí brotan las pasiones bastartas” (Colección de artículos; Editorial Nacional de Cuba; La Habana, 1963, p. 30. (4) Dumont, Enrique: Ensayo de una historia médico-quirúrgica de la Isla de Puerto Rico; Imprenta La Antilla, La Habana, 1875, p 61. (5) Castellanos, Israel; Blanco Herrera, Juan; Valdés Castillo, Esteban: “El museo de la cátedra de Medicina Legal”, Revista Bimestre Cubana, 1930, pp. 267-80. (Del mismo modo la foto de una “negra enajenada” -también meduzaria- preside en 1900 los actos fundadores de la psiquiatría cubana; la foto circuló en varias revistas de Estados Unidos). Paseo de la Alameda Manuel de Zequeira y Arango Señor Público: hay ciertas especies de costumbres inveteradas que, si las reflexionásemos un poco, hallaríamos que no sólo son ridículas, sino perjudiciales a nuestros propios intereses. En el  número

de estas preocupaciones debemos colocar nuestro paseo de la Alameda,

que es el punto de reunión de las volantes desde la media tarde

hasta que el sol desaparece. número

de estas preocupaciones debemos colocar nuestro paseo de la Alameda,

que es el punto de reunión de las volantes desde la media tarde

hasta que el sol desaparece.Esta especie de recreo, que sólo se reduce a dar un millón de vueltas alrededor de la fuente y de la Estatua, es para mis ojos uno de aquellos espectáculos más risibles y que más caracterizan la indolencia, porque lexos de desfrutar (sic) los placeres que brinda la sociedad, no vemos otra cosa que personas tétricas, taciturnas y embutidas en sus carros a la manera que Diógenes en su tinaja. Allí no se oye voz humana, ni se percibe más rumor que el de las ruedas, ni se lleva otro interés que el de lucir los trenes y los frisones que disputan la velocidad, tal vez con perjuicio de algún brazo, alguna pierna, u otra desgracia de los concurrentes. En medio de estas revoluciones vespertinas, nadie hay que pueda estar exento de un fracaso; y yo, por mi desgracia, no he dexado de verme sorpeendido (sic) por uno de estos carros volantes, de cuyo coche vine al suelo mal parado, y a pesar de los exfuerzos (sic) que hice para quexarme del autor de mi tragedia, nadie me escuchaba, ni veía la persona que pudiera pagarme la pierna que me habían torcido (…) Gracias a Dios que en los días de etiqueta nos vemos libres de estos abordajes por el orden que se  observa en las hileras. Pero

entonces la mortificación muda de aspecto, y si antes pecaba por

el desorden de las carreras, en estos días se hace insufrible

por la marcha simétrica y enfadosa a la qual se bautiza con el

nombre de paseo. Quando esto sucede, no hay más remedio que

dormirse, porque el paso metódico y mesurado es una especie de

narcótico capaz de adormecer hasta a los cuadrúpedos que

nos arrastran; (…) y sólo nuestras petimetras son las (roto el

original) Morfeo, animadas de los estímulos de la

presunción. En este caso es cuando suelen ostentar a la vista

del menos curioso lo que en otro tiempo procuraba encubrir la

honestidad: allí es donde cada una pretende excederse en el arte

de las preparaciones (roto el original; faltan las sílabas

“aro”) máticas, en el del adorno y esencias con que se perfuman:

allí es donde se ven sus brazos de alabastro arrostrando al

pudor y despreciando la intemperie; y allí, por último,

es donde el carmín vivificante, triunfando de la injuria de los

años, presenta una multitud de máscaras juveniles, bajo

cuyo barniz se ocultan las palideces y las arrugas. observa en las hileras. Pero

entonces la mortificación muda de aspecto, y si antes pecaba por

el desorden de las carreras, en estos días se hace insufrible

por la marcha simétrica y enfadosa a la qual se bautiza con el

nombre de paseo. Quando esto sucede, no hay más remedio que

dormirse, porque el paso metódico y mesurado es una especie de

narcótico capaz de adormecer hasta a los cuadrúpedos que

nos arrastran; (…) y sólo nuestras petimetras son las (roto el

original) Morfeo, animadas de los estímulos de la

presunción. En este caso es cuando suelen ostentar a la vista

del menos curioso lo que en otro tiempo procuraba encubrir la

honestidad: allí es donde cada una pretende excederse en el arte

de las preparaciones (roto el original; faltan las sílabas

“aro”) máticas, en el del adorno y esencias con que se perfuman:

allí es donde se ven sus brazos de alabastro arrostrando al

pudor y despreciando la intemperie; y allí, por último,

es donde el carmín vivificante, triunfando de la injuria de los

años, presenta una multitud de máscaras juveniles, bajo

cuyo barniz se ocultan las palideces y las arrugas. ¡Qué de transformaciones se notan en estos rostros! ¡Quántas que fueron pálidas violas al nacer la mañana, se convierten en claveles a la tarde! ¡Y quántas que amanecieron con el rostro anochecido, se presentan con los mismos explendores (sic) que la Aurora!… ¿Pero a qué fin (dirán algunas) nos murmura el Criticón de esa manera? ¿Por qué se le ha de permitir que escriba con tanta libertad? Yo voy a responder, y si no justifico mi intención, vengan en hora buena sobre mí las maldiciones. No hay joven alguna, y aun las que no lo son, que por lo regular no se vea atacada del mal que llaman histérico, en términos que es casi una moda universal en las señoritas. Así sucede que quando se les visita no tratan de otra cosa que de sus vapores, de la palpitación, de las fatigas, de los bahidos (sic), de la arteria, de sus achaques; y no sólo no se contentan con hacer la narración de sus tormentos, sino que muchas veces tienen los huéspedes que examinar la lengua, tomar el pulso, y hacer todas las funciones de un Galeno. Poseídas de estos síntomas, viene la imaginación a ser un suplicio donde se les representa un fantasma que las horroriza. ¿Y de qué dimanan sus lúgubres ideas? ¿Quál es el principio de estos males? Yo creo que si se les pregunta a los facultativos, convendrán conmigo en que no tienen otro origen que el de sus pasiones, el excesivo lujo, y sobre todo, la falta de ejercio.  La

vida de nuestras petimetras, por lo regular, no es otra cosa que

ponerse al tocador y embalsamarse con perfumes que poco a poco van

extragando (sic) su naturaleza; y después que han invertido dos

horas mirándose al espejo, con quien consultan sus graciosas

gesticulaciones, salen al estrado a recibir las visitas, o a tocar el

pianoforte, y de aquí se disparan a las tiendas de las modas, a

la casa de la amiga, o a pasearse en la volante, que es el trono de

(roto el original) ¿Y qué resulta de este género

de vida voluptuosa y sedentaria? Si no hay más que volante a la

mañana, volante por la tarde, y volante por la noche,

¿qué es lo que debemos esperar? Que todos los resortes de

nuestra máquina caen en un abatimiento melancólico, que

las fibras pierden su elasticidad, y que el espíritu se

debilita, hasta que una profunda languidez va sometiendo nuestros

nervios a las más terribles convulsiones. He aquí el

diario histórico de las havaneras: este es el origen de sus

histéricos, y principio de los achaques que adolecen (…) La

vida de nuestras petimetras, por lo regular, no es otra cosa que

ponerse al tocador y embalsamarse con perfumes que poco a poco van

extragando (sic) su naturaleza; y después que han invertido dos

horas mirándose al espejo, con quien consultan sus graciosas

gesticulaciones, salen al estrado a recibir las visitas, o a tocar el

pianoforte, y de aquí se disparan a las tiendas de las modas, a

la casa de la amiga, o a pasearse en la volante, que es el trono de

(roto el original) ¿Y qué resulta de este género

de vida voluptuosa y sedentaria? Si no hay más que volante a la

mañana, volante por la tarde, y volante por la noche,

¿qué es lo que debemos esperar? Que todos los resortes de

nuestra máquina caen en un abatimiento melancólico, que

las fibras pierden su elasticidad, y que el espíritu se

debilita, hasta que una profunda languidez va sometiendo nuestros

nervios a las más terribles convulsiones. He aquí el

diario histórico de las havaneras: este es el origen de sus

histéricos, y principio de los achaques que adolecen (…)¿Y por qué no hemos de procurar el exterminio de unos males cuyos remedios están en nuestro arbitrio? ¿Por qué no hemos de hacer más dulce nuestra vida con la comunicación de nuestro trato, olvidando las rutinas góticas que no son perjudiciales? Dejemos, pues, esa manía inveterada de andar a todas horas en volante: usemos de ellas dentro de la Ciudad, y cuando lo exija la intemperie; pero no por esto olvidemos las ventajas que deben resultar de un ejercicio moderado, estableciendo un paseo a pie extramuros de la Ciudad. ¿Acaso puede hallarse un piso más cómodo ni un parage más ameno que el de la alameda de allá afuera? ¡Qué distinta sería nuestra salud, y qué bienes no resultaría a la sociedad, si se realizara esta costumbre! ¡Estonces yo aseguro que habría menos indigestiones, que estaríamos más alegres, más robustos, y sobre todo, más civilizados. Así se executa en todas las poblaciones que se precian de tener cultura. Dexemos el tocador, el estrado y la volante, o a lo menos hurtemos la mitad del tiempo que dedicamos a la ociosidad, y apliquémoslo a gozar las delicias que nos brinda la alameda con la amenidad de su piso y hermosura de sus árboles. No imitemos la indolencia de los tártaros, que no conocían otra ocupación que vaguear sobre los carros; y de este modo alcanzaremos el privilegio de no ser incluídos en el número de los pueblos inciviles. Tomado de: La literatura costumbrista cubana de los siglos XVIII y XIX. Los escritores. Emilio Roig de Leuchsering. Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 1962. pp 71-73. |

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos |

| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa |

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |

| Arriba |