|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||

|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||

| El

artista* Cintio Vitier El proceso de interiorización de la realidad que hemos observado en nuestra poesía, desde  Zequeira

hasta Luisa, tenía que desembocar en los problemas del

espíritu. Milanés conoció la obsesión de la

pureza y su reverso; Zenea en cierto modo desencarnó la

poesía cubana, convirtiéndola en un reino de fantasmas

(blancor de neblina, mujeres fantasmales, aves que gritan en lo

ignoto), reino que un siglo después iba a pintar Fidelio Ponce (Fidelio, Fidelia); Luisa, en fin,

llegó a las playas últimas, inexplicables, del dolor, y

allí inclinó la cabeza como un lirio poderoso de humildad

y de obediencia. Pero ninguno de ellos se planteó en su

poesía los problemas radicales del espíritu, que son en

definitiva los problemas del bien y del mal, salvo, en alguna medida

incipiente y patológica, Milanés. Cuando Zequeira

hasta Luisa, tenía que desembocar en los problemas del

espíritu. Milanés conoció la obsesión de la

pureza y su reverso; Zenea en cierto modo desencarnó la

poesía cubana, convirtiéndola en un reino de fantasmas

(blancor de neblina, mujeres fantasmales, aves que gritan en lo

ignoto), reino que un siglo después iba a pintar Fidelio Ponce (Fidelio, Fidelia); Luisa, en fin,

llegó a las playas últimas, inexplicables, del dolor, y

allí inclinó la cabeza como un lirio poderoso de humildad

y de obediencia. Pero ninguno de ellos se planteó en su

poesía los problemas radicales del espíritu, que son en

definitiva los problemas del bien y del mal, salvo, en alguna medida

incipiente y patológica, Milanés. Cuando Casal surge a las letras, ya quedan atrás la

Guerra de los Diez Años, el Pacto del Zanjón, la

propaganda autonomista, el fracaso de todas las esperanzas cubanas.

Sobre ese fondo nacional, la muerte de la madre, la ruina del padre y

el temperamento neurótico hacen el resto. Casal será un

testigo de los estertores de la colonia, de la impotencia de los

cubanos; pero sobre todo, por primera vez en nuestra poesía, y

desde ella, verá la partición maniquea del ser, las

facciones del bien y del mal luchando por una presa que en definitiva

es la nada; y se aferrará al Arte como tabla de salvación

efímera en el naufragio de todo. Casal surge a las letras, ya quedan atrás la

Guerra de los Diez Años, el Pacto del Zanjón, la

propaganda autonomista, el fracaso de todas las esperanzas cubanas.

Sobre ese fondo nacional, la muerte de la madre, la ruina del padre y

el temperamento neurótico hacen el resto. Casal será un

testigo de los estertores de la colonia, de la impotencia de los

cubanos; pero sobre todo, por primera vez en nuestra poesía, y

desde ella, verá la partición maniquea del ser, las

facciones del bien y del mal luchando por una presa que en definitiva

es la nada; y se aferrará al Arte como tabla de salvación

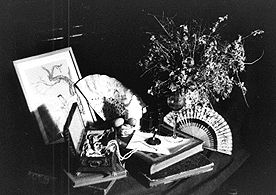

efímera en el naufragio de todo.De los dos sonetos que dedicó a su posición artística, uno, «Mis amores» («Amo el bronce, el cristal, las porcelanas, / las vidrieras de múltiples colores... »), expresa el lado más decadente, fruitivo y superficial de sus gustos de coleccionista pobre y refinado, amateur de las japonerías, devoto de Huysmans, irremediable provinciano – eso sí, dignísimo – de la cultura parisién; el otro, «El Arte», insinúa su otra dimensión, la de su fuerza centrífuga, la del anhelo del trasmundo. Veamos este soneto, que parece escrito pensando en «las costas ignoradas» del «Recuerdo» de Zenea. Cuando la vida, como fardo inmenso, pesa sobre el espíritu cansado y ante el último Dios flota quemado el postrer grano de fragante incienso, cuando probamos, con afán intenso, de todo amargo fruto envenenado, y el hastío, con rostro enmascarado, nos sale al paso en el camino extenso; el alma grande, solitaria y pura que la mezquina realidad desdeña, halla en el Arte dichas ignoradas, como el alción, en fría noche oscura, asilo busca en la musgosa peña que inunda el mar azul de olas plateadas.  El Arte, pues, configura un

reino distinto al de la Vida, y mejor que ella. La Vida desemboca

fatalmente en el hastío, el baudeleriano «ennui» del

que sólo puede salirse por los objetos preciosos o la fuga de lo

real. En los cuadros de Gustave Moreau encontró Casal los

objetos preciosos talismánicos que necesitaba su sensibilidad,

por la objetivación hierática de un erotismo que

sólo en las transferencias simbólicas podía

manifestarse. Los sonetos de «Mi museo ideal» no

están ya en el plano de «Mis amores», sino en un

plano profundo y esencialmente onírico. Si en el final de

«Mis amores», la sangre de la virgen es secundaria junto al

«lecho de marfil, sándalo y oro» en que se vierte,

en los fúlgidos finales de «Mi museo ideal», el Eros

se funde totalmente a las metáforas preciosas: El Arte, pues, configura un

reino distinto al de la Vida, y mejor que ella. La Vida desemboca

fatalmente en el hastío, el baudeleriano «ennui» del

que sólo puede salirse por los objetos preciosos o la fuga de lo

real. En los cuadros de Gustave Moreau encontró Casal los

objetos preciosos talismánicos que necesitaba su sensibilidad,

por la objetivación hierática de un erotismo que

sólo en las transferencias simbólicas podía

manifestarse. Los sonetos de «Mi museo ideal» no

están ya en el plano de «Mis amores», sino en un

plano profundo y esencialmente onírico. Si en el final de

«Mis amores», la sangre de la virgen es secundaria junto al

«lecho de marfil, sándalo y oro» en que se vierte,

en los fúlgidos finales de «Mi museo ideal», el Eros

se funde totalmente a las metáforas preciosas:lluvia de sangre en gotas carmesíes incendia la lujuria su ojo verde irguiendo un lirio en la rosada mano ígneas ramas de fúlgidos corales erige hacia el azul los cuernos de oro. La otra dimensión de Casal, la del escalofrío que comunica con el trasmundo, se expresa en varios poemas o pasajes, pero especialmente para nuestro gusto en los tercetos de «Pax Animae»: No veo más que un astro oscurecido por brumas de crepúsculo lluvioso, y, entre el silencio de sopor profundo, tan sólo llega a percibir mi oído algo extraño y confuso y misterioso que me arrastra muy lejos de este mundo. A los placeres de la pupila, se oponen aquí – como en «Aegri somnia» y «Tardes de lluvia» – las  misteriosas sugestiones del oído. Al hedonismo

estético, un irreprimible deseo de huir. Pero ya Casal, en un

país de incansables viajeros y emigrantes, será el

viajero imposible, el que no puede llegar de Madrid a París, el

que regresa de su breve estancia en España profundamente

desencantado y en el fondo tan inmóvil, tan impotente para

realizar los sueños como antes. Sometido a la burocracia y al

periodismo coloniales, por sus versos cruza la humedad de tos

días lluviosos de La Habana Vieja como un frío que

produce «vagos dolores en los músculos» y provoca

«ansia infinita de llorar a solas». Esa misteriosas sugestiones del oído. Al hedonismo

estético, un irreprimible deseo de huir. Pero ya Casal, en un

país de incansables viajeros y emigrantes, será el

viajero imposible, el que no puede llegar de Madrid a París, el

que regresa de su breve estancia en España profundamente

desencantado y en el fondo tan inmóvil, tan impotente para

realizar los sueños como antes. Sometido a la burocracia y al

periodismo coloniales, por sus versos cruza la humedad de tos

días lluviosos de La Habana Vieja como un frío que

produce «vagos dolores en los músculos» y provoca

«ansia infinita de llorar a solas». Esa  Habana

la vivirán también, de diferente modo, René

López, y Rubén Martínez Villena, y José

Zacarías Tallet. El mundo oculto que se creó Casal, con

sus biombos y máscaras japonesas, con sus láminas de

Moreau y sus libros de Baudelaire y Huysmans y todos los franceses

decadentes, parnasianos y simbolistas, permanece, tanto como sus

poemas, en nuestra imaginación, secretamente opuesto a la

inspirada oficina comunicante de José Martí en Nueva

York. ¿Hubiera podido Martí aliviarle la tristeza, la

mortal abulia que lo desplomaba en la cama como un muerto? No pudo el

dionisíaco Darío, que lo acompañó en noches

de bohemia habanera y a su muerte lo definió como «el

primer espíritu artístico de Cuba». No pudo Juana

Borrero, de cuya zona de fuego espiritual se apartó. No pudo ni

siquiera el Arte. Habana

la vivirán también, de diferente modo, René

López, y Rubén Martínez Villena, y José

Zacarías Tallet. El mundo oculto que se creó Casal, con

sus biombos y máscaras japonesas, con sus láminas de

Moreau y sus libros de Baudelaire y Huysmans y todos los franceses

decadentes, parnasianos y simbolistas, permanece, tanto como sus

poemas, en nuestra imaginación, secretamente opuesto a la

inspirada oficina comunicante de José Martí en Nueva

York. ¿Hubiera podido Martí aliviarle la tristeza, la

mortal abulia que lo desplomaba en la cama como un muerto? No pudo el

dionisíaco Darío, que lo acompañó en noches

de bohemia habanera y a su muerte lo definió como «el

primer espíritu artístico de Cuba». No pudo Juana

Borrero, de cuya zona de fuego espiritual se apartó. No pudo ni

siquiera el Arte.* Cintio Vitier. Poetas cubanos del siglo XIX (Semblanzas), 1968. Reproducido en su: Crítica Cubana. La Habana: Letras Cubanas, 1988. pp. 328 - 331. |

| |

| La Azotea de Reina | Ecos y murmullos |

| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa |

| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal |

| Arriba |