|

|

|

|

||

| La

Azotea de Reina | El barco ebrio | Café

París | La dicha artificial | Ecos

y murmullos |

||

| Hojas al viento | Panóptico habanero | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

|

|

|

|

||

| La

Azotea de Reina | El barco ebrio | Café

París | La dicha artificial | Ecos

y murmullos |

||

| Hojas al viento | Panóptico habanero | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

| Estertores de Julián del Casal* Pedro Marqués de Armas 1 Al repasar el libro del ingenio comprobé que la foto de Rimbaud no se encontraba. Fue idea que  me

hice, o tal vez alguna mano la había levantado antes.

Comoquiera, se repite un mecanismo: aquel que va del deseo al objeto

que estructura su carencia. Igual procedimiento acusa Lorenzo

García Vega en un ensayo sobre Julián del Casal (1). Como si tras unas cuantas

cifras, el ojo de un niño adivinase su propia salvación.

Pues ante ese artefacto, propiedad del padre, Casal se descubre

presagiando el abismo de su ruina. Sin embargo, ya en él figura

toda su lucidez. Sobre listas de insumos y registros de esclavos, sobre

entradas y salidas y otros datos de administración, el poeta

“atesora” un sueño: deseo de una grandeza y castidad sin

límites allí donde las pulsiones muestran un Edipo por

resolver aún. No rechaza el Nombre-del-Padre,

sino que lo cubre de recortes y cosas de su gusto (2). (El ingenio de azúcar

pronto a perderse, o definitivamente perdido, yace ahora bajo me

hice, o tal vez alguna mano la había levantado antes.

Comoquiera, se repite un mecanismo: aquel que va del deseo al objeto

que estructura su carencia. Igual procedimiento acusa Lorenzo

García Vega en un ensayo sobre Julián del Casal (1). Como si tras unas cuantas

cifras, el ojo de un niño adivinase su propia salvación.

Pues ante ese artefacto, propiedad del padre, Casal se descubre

presagiando el abismo de su ruina. Sin embargo, ya en él figura

toda su lucidez. Sobre listas de insumos y registros de esclavos, sobre

entradas y salidas y otros datos de administración, el poeta

“atesora” un sueño: deseo de una grandeza y castidad sin

límites allí donde las pulsiones muestran un Edipo por

resolver aún. No rechaza el Nombre-del-Padre,

sino que lo cubre de recortes y cosas de su gusto (2). (El ingenio de azúcar

pronto a perderse, o definitivamente perdido, yace ahora bajo este

nuevo imaginario que se abre paso). Goce de signo contrario,

encubridor, se erige sobre la economía de una familia venida a

menos. Se produce un disfraz, pero también un rompimiento

decisivo: gasto y gusto se trasmutan y a la vez

excluyen. Gasto del gusto (y ya nunca más lo

contrario), tratándose de una depresión (también

anímica), de una herida narcisista que nada podría

restañar salvo el arte. En efecto, nadie más alejado del socius que Casal

(cierra los ojos “para no ver el bocoy que rueda y el oro que

deslumbra”) (3), haciendo

circular sus hechizos por zonas lisas y blancas como el albatros. Se

trata de un conflicto entre lo “sucio” (el oro transmutado en arte) y

lo “limpio” (el arte que no podrá representar mejor época

o bonanza); orfandad, pobreza, enfermedad, serán algunas

consecuencias y, ligado a éstas, el secreto, el juego de

máscaras e identidades. Así, la foto de Rimbaud emerge

como síntoma. El deseo de un rostro –

señala Vitier una relación ojo/fulgor entre el cubano y

el francés –

en el lugar de la ausencia (4).

Ora verdes, azules o de un color difícil de precisar, los ojos

de Rimbaud –

como los de Casal –

se encienden y apagan al final de una alcoba. Espejo; libro de

ensueños y de superposiciones; signos también de

aflicción, porque en lo adelante todo cuanto fija al poeta (a un

lugar, una foto, un rostro) implicará el comienzo de su

errancia. Perdido en mundos posibles, perseguido a la vez por las políticas del cuerpo. este

nuevo imaginario que se abre paso). Goce de signo contrario,

encubridor, se erige sobre la economía de una familia venida a

menos. Se produce un disfraz, pero también un rompimiento

decisivo: gasto y gusto se trasmutan y a la vez

excluyen. Gasto del gusto (y ya nunca más lo

contrario), tratándose de una depresión (también

anímica), de una herida narcisista que nada podría

restañar salvo el arte. En efecto, nadie más alejado del socius que Casal

(cierra los ojos “para no ver el bocoy que rueda y el oro que

deslumbra”) (3), haciendo

circular sus hechizos por zonas lisas y blancas como el albatros. Se

trata de un conflicto entre lo “sucio” (el oro transmutado en arte) y

lo “limpio” (el arte que no podrá representar mejor época

o bonanza); orfandad, pobreza, enfermedad, serán algunas

consecuencias y, ligado a éstas, el secreto, el juego de

máscaras e identidades. Así, la foto de Rimbaud emerge

como síntoma. El deseo de un rostro –

señala Vitier una relación ojo/fulgor entre el cubano y

el francés –

en el lugar de la ausencia (4).

Ora verdes, azules o de un color difícil de precisar, los ojos

de Rimbaud –

como los de Casal –

se encienden y apagan al final de una alcoba. Espejo; libro de

ensueños y de superposiciones; signos también de

aflicción, porque en lo adelante todo cuanto fija al poeta (a un

lugar, una foto, un rostro) implicará el comienzo de su

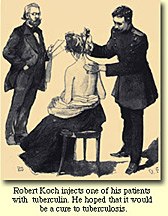

errancia. Perdido en mundos posibles, perseguido a la vez por las políticas del cuerpo.2 Durante el siglo XIX la fiebre es erigida en emblema de la pasión. Al situar el cuerpo del enfermo bajo una variante de la enfermedad del amor, el ideal romántico invierte un orden. Escribe Groddeck: “Con el deseo fallecen los pulmones, y la culpa por la disipación simbólica del semen en la forma del escupitajo, crece continuamente. Es lo que permite a las enfermedades pulmonares dar belleza a los  ojos

y mejillas, veneno seductor” (5).

Pasión ardorosa, que termina por consumir la propia sustancia

corporal, gusto por un gasto sin fin, se diseñan maneras de

controlar tal derroche y encauzar la utilidad de estos cuerpos.

Así, algunos médicos prescriben curas de reposo, de

altura y retiro, mientras otros recomiendan una vida sexual intensa,

para dar salida a toda energía, en la creencia de un

estancamiento de ésta. Causas y efectos, articulados sin

distinción, bajo el orden de una nueva técnica

discursiva, economía política del cuerpo de la que habla

Foucault. Que el sexo diga su verdad, que la cante incluso. (6) ojos

y mejillas, veneno seductor” (5).

Pasión ardorosa, que termina por consumir la propia sustancia

corporal, gusto por un gasto sin fin, se diseñan maneras de

controlar tal derroche y encauzar la utilidad de estos cuerpos.

Así, algunos médicos prescriben curas de reposo, de

altura y retiro, mientras otros recomiendan una vida sexual intensa,

para dar salida a toda energía, en la creencia de un

estancamiento de ésta. Causas y efectos, articulados sin

distinción, bajo el orden de una nueva técnica

discursiva, economía política del cuerpo de la que habla

Foucault. Que el sexo diga su verdad, que la cante incluso. (6) Encanto contra tecnología, en Casal el deseo será posible en las formas exclusivas del arte y la tos. Se resiste así a la disipación de un secreto inexistente o acaso virtual, efecto, sin duda, de una simulación que disemina otro efecto: a saber, represivo e impuesto por el discurso dominante. Casal muere sin rendirse al saber y, en consecuencia, sin confesar algo que nos dejaría helados. En este sentido, su muerte es un frío. Paradójicamente, el ardor que le consume borra toda pista, mostrando apenas un guiño, un ademán detenido y congelado en el tiempo. De igual modo, su arte frío y errante va a suponer un giro polar sin precedente frente el calor (y color) local; estrategia de desdén, de frívolo distanciamiento. Dos crisis se producen a lo largo de su enfermedad. En casa de Domingo Malpica sufre un ataque de fiebres, se le invita a pasar la noche, pero él se envuelve en el gabán de un amigo y se marcha. Meses luego, ya hospedado en dicha casa – un cuarto de azotea por la calle Virtudes –, tiene un segundo acceso. Cuenta Malpica: “Solía el poeta, exasperado por el sufrimiento, tener visiones; se creía muerto y andando por el Mundo de Ultratumba. Descubría senderos, torrentes, montañas; mas volvía a su acuerdo y exclamaba: Ven ustedes. Ya resucito. He estado muerto y me hallaba muy bien del otro lado. Siento volver a esta vida miserable” (7). Según su médico personal, es la noche de  la agonía, del

cumplimiento romántico (8).

Francisco Zayas diagnostica “tumores

en los pulmones”, lo que venía a confirmar una antigua

tuberculosis sospechada. En lo adelante, el curso de la enfermedad se

acelera, el heraldo de la muerte galopa. No puede subir escaleras,

comienza a arrastrar la mitad izquierda del cuerpo, y la falta de aire

empeora. Es trasladado a la planta baja. Mientras, La Habana Elegante

sigue los pormenores de su salud. En octubre de 1993 entrega Bustos y

Rimas, apremiado. Pero la asfixia recrudece y la fiebre es

constante.

El 7 se despide de Darío, escribiéndole: “Al borde de la

tumba, adónde pronto iré .” Sin embargo, las dos semanas

que le quedan de vida son de una mejoría notable. Recupera el

ánimo (le hablan de alguien, con su propio mal, que ha curado en

La Habana) (y lo cree), escribe cartas, concluye un trabajo sobre

Aurelia del Castillo, lee a Kempis y el diario de Amiel. A la

mañana del 21 visita la redacción del periódico

para apurar las pruebas de su libro. “Mal día es hoy para

mí”, dice, mirando el cielo nublado. Y después la cena,

cayendo la tarde. Un chiste de sobremesa (su contenido lo desconocemos)

promueve la risa y el golpe de tos: sobreviene la hemoptisis y fallece.

Horas luego el Dr. Zayas certifica como causa definitiva de su muerte

la rotura de un aneurisma de Rasmussen, enorme, incapaz de resistir la

presión (8). El Conde

Kostia, entre los presentes en la cena,

escribe dos días más tarde: “Apartó la cara y una

ola de sangre salió a sus labios. Una hemorragia que lo

mató en dos segundos, sin permitirle dar un grito, decir palabra

ni hacer gesto (...) Sólo conservaba abiertos los ojos, sus

nostálgicos ojos verdes, luminosos y tristes (...) El

señor Lamadrid con Casal en brazos, recibiendo sobre sus

vestidos la catarata roja, torrencial, siniestra, vistiéndolo de

una púrpura babosa (...)” (9)

(10). la agonía, del

cumplimiento romántico (8).

Francisco Zayas diagnostica “tumores

en los pulmones”, lo que venía a confirmar una antigua

tuberculosis sospechada. En lo adelante, el curso de la enfermedad se

acelera, el heraldo de la muerte galopa. No puede subir escaleras,

comienza a arrastrar la mitad izquierda del cuerpo, y la falta de aire

empeora. Es trasladado a la planta baja. Mientras, La Habana Elegante

sigue los pormenores de su salud. En octubre de 1993 entrega Bustos y

Rimas, apremiado. Pero la asfixia recrudece y la fiebre es

constante.

El 7 se despide de Darío, escribiéndole: “Al borde de la

tumba, adónde pronto iré .” Sin embargo, las dos semanas

que le quedan de vida son de una mejoría notable. Recupera el

ánimo (le hablan de alguien, con su propio mal, que ha curado en

La Habana) (y lo cree), escribe cartas, concluye un trabajo sobre

Aurelia del Castillo, lee a Kempis y el diario de Amiel. A la

mañana del 21 visita la redacción del periódico

para apurar las pruebas de su libro. “Mal día es hoy para

mí”, dice, mirando el cielo nublado. Y después la cena,

cayendo la tarde. Un chiste de sobremesa (su contenido lo desconocemos)

promueve la risa y el golpe de tos: sobreviene la hemoptisis y fallece.

Horas luego el Dr. Zayas certifica como causa definitiva de su muerte

la rotura de un aneurisma de Rasmussen, enorme, incapaz de resistir la

presión (8). El Conde

Kostia, entre los presentes en la cena,

escribe dos días más tarde: “Apartó la cara y una

ola de sangre salió a sus labios. Una hemorragia que lo

mató en dos segundos, sin permitirle dar un grito, decir palabra

ni hacer gesto (...) Sólo conservaba abiertos los ojos, sus

nostálgicos ojos verdes, luminosos y tristes (...) El

señor Lamadrid con Casal en brazos, recibiendo sobre sus

vestidos la catarata roja, torrencial, siniestra, vistiéndolo de

una púrpura babosa (...)” (9)

(10). 3 Leía a Amiel: “Cielo cubierto de gris, plegado en sutiles sombras, niebla arrastrándose en las montañas distantes, naturaleza desesperada, hojas cayendo por todas partes como las ilusiones perdidas de la juventud bajo lágrimas de pena incurable, y un pino, verde, estoico en medio de esta tuberculosis universal.” ¿Fue ésta, acaso, la última página que leyera? (11) 4 En el delirio de las fiebres Casal ve senderos y montañas. Experiencia umbral, abandona la vida de momento, el peso de su condición miserable y se reconcilia con una naturaleza distinta a la de nuestros campos: naturaleza otra, refractaria a toda terapia o consejo (12). En uno de sus Cromitos,  Manuel de la Cruz se

descuaja al

extremo de sugerirle “lo útil que le sería recorrer a pie

y a caballo los valles y eminencias de las Sierra Maestra, bogar en

guairos y piraguas del Cauto, saturarse, impregnarse con los aires y

aromas del campo para contrabalancear los efectos de una prolongada

saturación literaria” (13).

Represivo y viril, cierto higienismo

en boga se vuelve contra el artista y la sustancia del arte,

sólo con el objeto de proponer una saturación por la

otra. Se trata de un consejo que aprueban, sin excepción, sus

contemporáneos, apuntando allí donde más

dolería: “Y tendremos –

continúa el amigo –

el

método que de común acuerdo todos reconocen en sus

manifestaciones morales”. En fin, aplican sobre él las tenazas

de un discurso mal digerido, a última hora aprendido en Taine

quien se regía por los aciertos de la medicina experimental, y

llegando ahora de manos del degeneracionismo a la crítica del

decadentismo literario. Manuel de la Cruz se

descuaja al

extremo de sugerirle “lo útil que le sería recorrer a pie

y a caballo los valles y eminencias de las Sierra Maestra, bogar en

guairos y piraguas del Cauto, saturarse, impregnarse con los aires y

aromas del campo para contrabalancear los efectos de una prolongada

saturación literaria” (13).

Represivo y viril, cierto higienismo

en boga se vuelve contra el artista y la sustancia del arte,

sólo con el objeto de proponer una saturación por la

otra. Se trata de un consejo que aprueban, sin excepción, sus

contemporáneos, apuntando allí donde más

dolería: “Y tendremos –

continúa el amigo –

el

método que de común acuerdo todos reconocen en sus

manifestaciones morales”. En fin, aplican sobre él las tenazas

de un discurso mal digerido, a última hora aprendido en Taine

quien se regía por los aciertos de la medicina experimental, y

llegando ahora de manos del degeneracionismo a la crítica del

decadentismo literario. En lo adelante, Casal es el excéntrico, el degenerado; aquel que huyendo a la disipación del secreto, excede el cuerpo como resorte para el quebrantamiento de la ley: cuerpo delictivo que pretende escapar al encuadre mujer/ nación /naturaleza. Sin duda, el campo es parte importante de ese discurso. Después de una nada reparadora estancia en Yaguajay, le expresa a Borrero: “Se necesita ser muy feliz para no sentir el hastío más insoportable a la vista de un cielo siempre azul encima de un campo siempre verde. La unión de estos colores le produce la impresión más antiestética que se pueda sentir. Lo único bello que presencié fue una puesta de sol, pero esas se ven en la Habana todas las tardes” (14). Su hastío no resulta, exclusivamente, de una posición estética formada en los emblemas de la ciudad moderna. Se trata de rechazar el recuerdo de los bienes familiares (con mayor razón, porque se han perdido); de rechazar, así, la economía del régimen colonial, todavía vivas las secuelas de la esclavitud. Perseguido por bloques de infancia opone su náusea a cuanto signifique tierra (“el interior”) y sus costumbres, sean éstas arcádicas o sórdidas. En este sentido se aparta, además, del imaginario predominante en la literatura cubana, moviéndose sin salida en un tardo periplo entre indianismos y  reproducciones chatas; de igual modo rechaza

(más

irónica que románticamente) el imaginario de una ciencia

positiva que pretende destinarle a esa campiña de aromas

balsámicos. Prefiere las mercaderías, caminar

mirándose en los rostros, visitar ciertas márgenes como

la cárcel y el matadero. Busca un decorado, un cielo de

estandartes sobre el gris de las azoteas, algo menos deslumbrador. Fue

el único en oponerse al triángulo tainiano raza, medio, momento

(“fascinación positivista”, como apuntara Vitier, a la

que también escapa Martí aunque, sabemos, no en todo

momento) (15). Una

aseveración de Enrique José Varona,

entre un cúmulo de sentencias parecidas, resume mejor el

obstáculo de la época: “Porque en Cuba se puede ser

poeta, pero no vivir como poeta” (16).

Sin embargo, esto último

es cuanto hizo plenamente: vivir el ser intensivo de su poesía,

fundir ambas cosas, y echar por suelo esa fatalidad que aún nos

acompaña. Martí, no obstante la distancia que

impidió que se conocieran, logró comprenderle como pocos;

aún así, al reclamar para él ese “instante raro de

una emoción noble y graciosa”, proyectaba algo de sí

propio, un ser anímico y tocado por una gracia que no llega a

ser la de Casal (17).

Martí pensaba en una poesía-arma y

necesitaba de un paso al acto, de un rito de limpieza que ligara su

escritura a la historia. Ello no lo salvó del delirio. A Casal,

que funde vida y arte autoexcluyéndose (su mirada de la historia

es lúcida, pero desganada), al cabo le vemos –

un siglo

después –

apegado al destino del país, a su

crepúsculo permanente. De algún modo la muerte los

iguala. Sus maneras de morir –

tan distintas –

parecen comprenderse

mutuamente. reproducciones chatas; de igual modo rechaza

(más

irónica que románticamente) el imaginario de una ciencia

positiva que pretende destinarle a esa campiña de aromas

balsámicos. Prefiere las mercaderías, caminar

mirándose en los rostros, visitar ciertas márgenes como

la cárcel y el matadero. Busca un decorado, un cielo de

estandartes sobre el gris de las azoteas, algo menos deslumbrador. Fue

el único en oponerse al triángulo tainiano raza, medio, momento

(“fascinación positivista”, como apuntara Vitier, a la

que también escapa Martí aunque, sabemos, no en todo

momento) (15). Una

aseveración de Enrique José Varona,

entre un cúmulo de sentencias parecidas, resume mejor el

obstáculo de la época: “Porque en Cuba se puede ser

poeta, pero no vivir como poeta” (16).

Sin embargo, esto último

es cuanto hizo plenamente: vivir el ser intensivo de su poesía,

fundir ambas cosas, y echar por suelo esa fatalidad que aún nos

acompaña. Martí, no obstante la distancia que

impidió que se conocieran, logró comprenderle como pocos;

aún así, al reclamar para él ese “instante raro de

una emoción noble y graciosa”, proyectaba algo de sí

propio, un ser anímico y tocado por una gracia que no llega a

ser la de Casal (17).

Martí pensaba en una poesía-arma y

necesitaba de un paso al acto, de un rito de limpieza que ligara su

escritura a la historia. Ello no lo salvó del delirio. A Casal,

que funde vida y arte autoexcluyéndose (su mirada de la historia

es lúcida, pero desganada), al cabo le vemos –

un siglo

después –

apegado al destino del país, a su

crepúsculo permanente. De algún modo la muerte los

iguala. Sus maneras de morir –

tan distintas –

parecen comprenderse

mutuamente.5 “Y sonaban en la alcoba En el silencio profundo Pasos de alguno que roba Estertor del moribundo” Ni en una reseña que escribe sobre el congreso de médicos, ni en el busto que dedica a Francisco Zayas (donde describe con mórbido placer la piel de un enfermo), ni ante su propio mal, nunca convierte su vida en veleidoso síntoma ni doblega su cuerpo para las nacientes instituciones de  nuestro

saber.

Sus elogios al progreso de las ciencias delatan su cortesía y el

juego dinámico de su alteridad. Como ninguno de sus

contemporáneos, entiende los resortes de la maquinaria

positivista en tanto formadora de un conjunto de prácticas

articuladas al poder. Si bien deseó morirse en un hospital, su

pupila absorta recupera otro ámbito: poesía de la

beneficencia, jardines de pobres y huérfanos. Su cuna fue un

largo corredor de morgue en

el que, en lugar de piezas

anatómicas, se insinúa cierto sentimiento fúnebre,

afecto principal en toda su obra. Abunda en el imaginario casaliano el

gusto por espacios pequeños (cunas, urnas, nichos, tumbas,

camarotes) y cerrados y, además, por la presencia de ventanas

(miradores) desde las cuales contemplar su propia partida en una suerte

de íntima procesión (17).

Mira su orfandad, la expone, la

exhibe a cualquier precio, incluso aunque no siempre se la compren. Su

neurosis fue otra, como “la sangre roja de un tigre real”. De

ahí que un arte erótico –

apartándose al cuerpo

dócil, útil – escape

a los rigores de una ciencia

sexual (18). Su problema,

también en este sentido, fue inverso

al de sus contemporáneos. nuestro

saber.

Sus elogios al progreso de las ciencias delatan su cortesía y el

juego dinámico de su alteridad. Como ninguno de sus

contemporáneos, entiende los resortes de la maquinaria

positivista en tanto formadora de un conjunto de prácticas

articuladas al poder. Si bien deseó morirse en un hospital, su

pupila absorta recupera otro ámbito: poesía de la

beneficencia, jardines de pobres y huérfanos. Su cuna fue un

largo corredor de morgue en

el que, en lugar de piezas

anatómicas, se insinúa cierto sentimiento fúnebre,

afecto principal en toda su obra. Abunda en el imaginario casaliano el

gusto por espacios pequeños (cunas, urnas, nichos, tumbas,

camarotes) y cerrados y, además, por la presencia de ventanas

(miradores) desde las cuales contemplar su propia partida en una suerte

de íntima procesión (17).

Mira su orfandad, la expone, la

exhibe a cualquier precio, incluso aunque no siempre se la compren. Su

neurosis fue otra, como “la sangre roja de un tigre real”. De

ahí que un arte erótico –

apartándose al cuerpo

dócil, útil – escape

a los rigores de una ciencia

sexual (18). Su problema,

también en este sentido, fue inverso

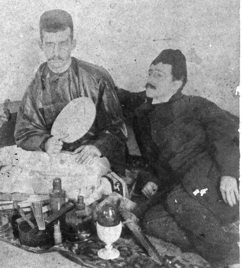

al de sus contemporáneos. Siempre deseó morirse en un hospital, pero el exabrupto de la risa no se lo permitió. Tal era la ironía y la punta de pluma de su refinamiento. Entre fetiches atesorados y sin caer en la trampa de la normalidad, atravesó la borrasca de afuera. Usó el saber cuando quiso, moviéndolo a su favor. Así, se ufanaba de que ningún médico, “donde los hay muy buenos”, supiese el origen de un padecimiento que todos calificaban “un mal misterioso”. Suerte de ganancia que le distrae de algo más terrible: el carácter contagioso y mortal de la enfermedad que padece realmente. En carta a Moreau – desplazando el órgano enfermo a una región cordial, de suma sacralidad – escribe: “porque estoy herido de una enfermedad cardíaca que me conduce tan joven a la tumba” (19). Aun cuando algunos de sus amigos sabían que estaba enfermo de los pulmones – y, aun cuando se lo negaban – es obvio que no permanecía ajeno al devenir de una muerte inexorable y próxima. Pero no lo admitía. No ingenua ni tercamente, sino por un poderoso deseo de vivir muy a pesar suyo. Era preferible encontrarle a su mal otro nicho, otro lugar acaso menos deprimente que el de esas cavernas que abre la tuberculosis. Incluso se preguntaba, en ocasiones, si todo no era el resultado de su mente repleta de fantasías neuróticas. Esta investidura, en cambio, cada vez le resulta menos eficaz. Por otra parte, qué misterio podía conservar la tuberculosis, enfermedad que padecían los más pobres y que era entonces, por amplio margen, la primera causa de muerte en Cuba, es decir, algo común, ya sin su antigua aura. 6 Algunas fotos del XIX son veladas, sin lustre alguno; indican (como frente a un espejo) el hábito de la depresión. Existe una del poeta (inédita) que le ubica entre las últimas dos crisis de su enfermedad.  Cierto halo diabólico circunscribe el

rostro: su laxitud es la de la fiebre. Algo inclinado, el mentón

aparece descendido, la mirada fija en un ángulo ausente. La

pupila izquierda, algo inmóvil, rezagada ante los efectos de la

cámara. El maxilar superior y los arcos superciliares duros,

prominentes. La nariz apenas se ve. Recuerda ciertos rostros que

Fernando Ortíz presentara en una revista de medicina legal, de

Turín, que seguía la línea de Lombroso: Homicidas

cubanos de finales de siglo (21).

Como si hasta una foto llegase el

fantasma positivo de neurosis y psicopatías, de momento el saber

de la época parece infiltrar los rasgos faciales del poeta. Sin

embargo, también se observan elementos “negativos”, propios de

esa subjetividad que él y un grupo de iniciados confiere a los

objetos: abanicos, una copa, un huevo de cristal, frascos y estuches,

una daga enfundada y un sombrerito chino. Casal tiene las piernas

cruzadas, y aparece sentado sobre una alfombra que cubre un

pequeño cojín. Viste traje oscuro –

kimono japonés –

y lleva un gorro que corta una cuña de pelos. Alguien le

acompaña: su íntimo amigo Manolo Moré, vestido

como él a la usanza oriental. Sucios y amontonados, tal vez

deleznables, estos fetiches conforman el hábito de su

depresión y refuerzan aún más su miseria. Cada

objeto es un rostro, un espectador diverso que asiste, ya a un proceso

judicial, ya un rito secreto. Según se mire, será el

clásico erotómano con sus colgajos – a

la manera de

Clerambault –,

o un poeta con sus rótulos erosionados por el

afecto, desafiando la pobreza general. Cierto halo diabólico circunscribe el

rostro: su laxitud es la de la fiebre. Algo inclinado, el mentón

aparece descendido, la mirada fija en un ángulo ausente. La

pupila izquierda, algo inmóvil, rezagada ante los efectos de la

cámara. El maxilar superior y los arcos superciliares duros,

prominentes. La nariz apenas se ve. Recuerda ciertos rostros que

Fernando Ortíz presentara en una revista de medicina legal, de

Turín, que seguía la línea de Lombroso: Homicidas

cubanos de finales de siglo (21).

Como si hasta una foto llegase el

fantasma positivo de neurosis y psicopatías, de momento el saber

de la época parece infiltrar los rasgos faciales del poeta. Sin

embargo, también se observan elementos “negativos”, propios de

esa subjetividad que él y un grupo de iniciados confiere a los

objetos: abanicos, una copa, un huevo de cristal, frascos y estuches,

una daga enfundada y un sombrerito chino. Casal tiene las piernas

cruzadas, y aparece sentado sobre una alfombra que cubre un

pequeño cojín. Viste traje oscuro –

kimono japonés –

y lleva un gorro que corta una cuña de pelos. Alguien le

acompaña: su íntimo amigo Manolo Moré, vestido

como él a la usanza oriental. Sucios y amontonados, tal vez

deleznables, estos fetiches conforman el hábito de su

depresión y refuerzan aún más su miseria. Cada

objeto es un rostro, un espectador diverso que asiste, ya a un proceso

judicial, ya un rito secreto. Según se mire, será el

clásico erotómano con sus colgajos – a

la manera de

Clerambault –,

o un poeta con sus rótulos erosionados por el

afecto, desafiando la pobreza general. 7 Casal es el desheredado. Después de un movimiento de las leyes, se ha sumergido en las ruinas. Con el poco dinero que le queda de la venta del Ingenio, se va a España. A su regreso confiesa a Miyares la calidad de su penuria. Si algunas fijaciones lo representan buscando la solución estética,  imaginaria

(atesorada en

el libro del ingenio), habrá siempre otros desvíos que

mostrar: abyectos, reales. De la fijación estética

– mirada rezagada del infante – a

las perversiones del adulto. Se instala

así una economía y literatura marginales. Sus

colaboraciones de algún modo secretas en La Caricatura denuncian

la construcción de este nuevo sujeto. Lezama identificó

(y sin duda también ocultó) esas colaboraciones de Casal,

cometiendo el pecado origenista de mantenerse fiel a determinada

eticidad. Sin embargo, puso en peligro la suya propia, cubriendo con el

velo de lo aparencial esta salida tan poco sublime y por ello tan

importante. Pronosticó una maldición para quien

encontrase las crónicas, como si fueran complemento de menor

valía, o materia explosiva capaz de activar zonas

recónditas del XIX cubano (22).

No obstante, ya tangibles, esas

crónicas desatan cualquier revestimiento. imaginaria

(atesorada en

el libro del ingenio), habrá siempre otros desvíos que

mostrar: abyectos, reales. De la fijación estética

– mirada rezagada del infante – a

las perversiones del adulto. Se instala

así una economía y literatura marginales. Sus

colaboraciones de algún modo secretas en La Caricatura denuncian

la construcción de este nuevo sujeto. Lezama identificó

(y sin duda también ocultó) esas colaboraciones de Casal,

cometiendo el pecado origenista de mantenerse fiel a determinada

eticidad. Sin embargo, puso en peligro la suya propia, cubriendo con el

velo de lo aparencial esta salida tan poco sublime y por ello tan

importante. Pronosticó una maldición para quien

encontrase las crónicas, como si fueran complemento de menor

valía, o materia explosiva capaz de activar zonas

recónditas del XIX cubano (22).

No obstante, ya tangibles, esas

crónicas desatan cualquier revestimiento. Francisco Morán las ha re-identificado. Aunque sin vencer el temor por las maldiciones auguradas, el  hallazgo de Morán da un

vuelco a nuestras lecturas decimonónicas. El modo origenista de

construir un pasado literario entra en crisis, mostrando mejor que

nunca su tendencia apacible, redentora y puritana. Hasta ahora

alrededor de diez crónicas sobre homicidios, suicidios y otros

recorridos por la criminalidad y el bajo mundo habaneros (23).

Literariamente, habría que decirlo, no es gran cosa. No

sólo necesitaba el dinero sino también darle curso a sus

fijaciones perversas (24). No

se trata, por supuesto, de un sujeto

pervertido (como tampoco hay otro neurótico) en el sentido

extenso y unívoco que diseña el discurso de época:

más bien vectores propios a cierta subjetividad que,

lógicamente, atraviesan al escritor y donde éste, en una

suerte de juego de márgenes, se coloca vicariamente. hallazgo de Morán da un

vuelco a nuestras lecturas decimonónicas. El modo origenista de

construir un pasado literario entra en crisis, mostrando mejor que

nunca su tendencia apacible, redentora y puritana. Hasta ahora

alrededor de diez crónicas sobre homicidios, suicidios y otros

recorridos por la criminalidad y el bajo mundo habaneros (23).

Literariamente, habría que decirlo, no es gran cosa. No

sólo necesitaba el dinero sino también darle curso a sus

fijaciones perversas (24). No

se trata, por supuesto, de un sujeto

pervertido (como tampoco hay otro neurótico) en el sentido

extenso y unívoco que diseña el discurso de época:

más bien vectores propios a cierta subjetividad que,

lógicamente, atraviesan al escritor y donde éste, en una

suerte de juego de márgenes, se coloca vicariamente. De los periódicos cubanos de la época, tal vez La Caricatura sea el que con mayor claridad muestra las articulaciones de dichos vectores. La carcajada prometida deriva en sintomática mueca, mientras el discurso de la muerte alcanza su culminación. La muerte y sus estereotipias como valores  destinados

a circular por

una población no letrada, a la vez que los dispositivos

científicos justifican un margen legal. Periodismo de

sensaciones agazapado en recursos de gabinetes de

identificación. Se opera así un desplazamiento que va del

necrocomio al fotograbado. Cada suicida, cada asesino, cada rostro de

muerto es retocado por la ley, que enseña fotogramas ampliados a

tamaño de página. O lo que sería igual (respecto

al interdicto del escritor): de su pasión por la foto

(estética) al paseo por el matadero, el garrote y la morgue con

ojos medio vendados. El poeta muestra, en fin, otra arista de su deseo. destinados

a circular por

una población no letrada, a la vez que los dispositivos

científicos justifican un margen legal. Periodismo de

sensaciones agazapado en recursos de gabinetes de

identificación. Se opera así un desplazamiento que va del

necrocomio al fotograbado. Cada suicida, cada asesino, cada rostro de

muerto es retocado por la ley, que enseña fotogramas ampliados a

tamaño de página. O lo que sería igual (respecto

al interdicto del escritor): de su pasión por la foto

(estética) al paseo por el matadero, el garrote y la morgue con

ojos medio vendados. El poeta muestra, en fin, otra arista de su deseo.

Tras sus colaboraciones el éxito del periódico no se hizo esperar. Las crónicas de Casal fueron decisivas en este sentido. El grabado, reproducido técnicamente, de algún modo venía a resolver el  “lugar de la letra”. Es por ello que La

Caricatura se convierte pronto, como dirá un destaco

galeno

(25), en el “pasto intelectual”

del hombre medio habanero y

también de los así llamados marginales, quienes van a

verse representados en un sitio ambiguo, hecho tanto para la censura

como para el relajo, la crítica de las costumbres como la venta

a cualquier precio. Carnaval político, se muerde la cola y

aparece conminado por el rango moral de la sátira. “lugar de la letra”. Es por ello que La

Caricatura se convierte pronto, como dirá un destaco

galeno

(25), en el “pasto intelectual”

del hombre medio habanero y

también de los así llamados marginales, quienes van a

verse representados en un sitio ambiguo, hecho tanto para la censura

como para el relajo, la crítica de las costumbres como la venta

a cualquier precio. Carnaval político, se muerde la cola y

aparece conminado por el rango moral de la sátira. Paradójicamente, el autor secreto sólo llega a cobrar cinco pesos por cada publicación. La misma ley que le deshereda se expresa ahora en su curiosa combinatoria de ciencia y choteo, legalidad y broma. El poeta abrigaba la esperanza de una pequeña entrada sin exponerse demasiado, ni aún bajo el uso de algún seudónimo. Un siglo luego esta economía y literatura paralelas no pueden ofender a nadie. * Versión revisada de la que apareció en La Habana Elegante. Julián del Casal In Memoriam. La Habana: Casa Editora Abril, 1993. pp. 51-54. Notas 1. Lorenzo García Vega: Los Años de Orígenes, "La Opereta Cubana de Julián del Casal." Monte Avila, 1997. 2. En el libro del Ingenio Casal pegó recortes de periódicos: poemas y prosas – en francés – de diversos autores parnasianos y simbolistas; incluye también un fragmento de Rimbaud – no una foto – al cual alude José Lezama Lima, así como el soneto "Erígone" de Joaquín Lorenzo Luaces y “la peor pacotilla hispanoamericana”. 3. Nicolás Heredia: "Poeta y colono," La Habana Elegante No 43, 29 de octubre de 1893, p. 10. 4. Cintio Vitier: "Casal como antítesis de Martí. Hastío, forma, belleza, asimilación y originalidad." Lo Cubano en la Poesía. Universidad de las Villas. 1958. 5. Georg Groddeck: El libro del Ello. Editorial Iralka. Bilbao: España, 1996. 6. Michel Foucault: Historia de la Sexualidad. Tomo I. Siglo XXI editores: México, 1983. 7. Domingo Malpica: "Nota biográfica," La Habana Elegante No 43, 29 de octubre de 1893, p. 16. 8. En la partida de defunción se registra como causa definitiva del fallecimiento “rotura de un aneurisma”. No se refiere el Dr. Zayas a un aneurisma cerebral, como han pensado algunos, ni pretende por otra parte ocultar la verdadera naturaleza de la enfermedad. Se refiere a un aneurisma de Rasmussen, enorme, complicación entonces nada infrecuente dado el carácter “galopante”, maligno, del proceso y los escasos recursos que existían para enfrentarlo. El aneurisma de Rasmussen consiste en la dilatación de un vaso pulmonar y demuestra el avanzado estado de tuberculosis en que se encontraba el escritor. Casal había terminado de comer y la presión gástrica seguramente facilitó el acceso de tos que termina por reventar el vaso. Como dice el adagio clínico: el tuberculoso tose porque come y vomita porque tose. Por otro lado, en vida del escritor no existió, de parte de los médicos, la menor duda diagnóstica; Casal fue asistido – entre otros – por el Dr. Desvernine, entonces uno de los más notables tisiólogos cubanos. 9. Conde Kostia (Aniceto Valdivia): "Julián del Casal," La Lucha 23 de octubre de 1993. El Conde Kostia se encontraba entre los asistentes a la cena en casa de Santos Lamadrid y su testimonio confirma el diagnóstico de los médicos. Debió tratarse de un aneurisma gigante, a juzgar por la por la extensa – e intensa – hemorragia que produce la muerte de modo tan súbito. 10. Emilio de Armas: Casal. La Habana: Letras Cubanas, 1981 (Me he regido por la cronología que aparece al final de libro). 11. Diario íntimo de Amiel. Uruguay: Editorial Prim, 1988. 12. Emilio de Armas no puede explicarse por qué el poeta, en medio de su delirio, se encuentra tan cómodo entre senderos y montañas. Al punto de hacer ver esta escena como parte de los muchos inexplicables misterios de su vida. Ningún misterio, como tampoco existe contradicción alguna entre estos campos y los que el escritor rechaza. Ahora se fuga a otro “campus” posible, imaginario, de una materialidad desconocida no necesariamente misteriosa. Estamos frente a un Casal pre-mortem, en estado alterado de conciencia, que por ello “viaja” sin percepción del cuerpo y sus límites, en desplazamiento rápido, en túnel, tal vez sintiendo un bienestar inmenso. 13. Manuel de la Cruz. Cromitos cubanos. Habana. 1892. 14. "Carta a Esteban Borrero Echeverría," Habana, 10 de febrero de 1892. En Julián del Casal. Prosas. Edición del Centenario. Tomo III, p. 81. 1963. 15. Cintio Vitier: La Crítica Literaria y Estética en el siglo XIX. La Habana. 1974. pag 10. 16. Enrique José Varona. "Hojas al viento, Julián del Casal." Prosas. Edición del Centenario. Tomo I., pp. 26-29. 1963 17. Sus visitas frecuentes a hospitales, consultas privadas, casa-cuna, cementerio,... donde pasa largas horas, demuestran un goce en el que intervienen sentimientos de orfandad y delirios de demanda (de una madre). Merodea esos sitios para convertirlos a su afecto. Sitios en los cuales la distribución de los cuerpos responde a una suerte de suspensión entre vida y muerte. Recordemos, en este sentido, su paseo con Darío por el cementerio y las observaciones de este. Casal necesitaba de esos claustros (ver su poema “Tabernáculo”) en la medida en que lo fúnebre le permitía establecer una barrera contra la carne, el órgano y su descomposición. Irrepresentable, la muerte es plasmada en lo fúnebre. 18. "Cartas de Casal a Gustav Moreau." (Traducción de Jorge Yglesias). En Revista del Vigía, julio de 1997. Matanzas. Cuba. p. 49. 19. En 1892, año previo a su muerte, mueren en Cuba – mayormente en la capital – 1530 personas a consecuencias de la tuberculosis. Si bien esta enfermedad no respetaba clase social alguna, su mayor cosecha la hacía entre los más pobres, sometidos a peores condiciones de vida y con sistemas inmunes maltrechos. Todavía en esta época se piensa que es una enfermedad hereditaria y apenas se tiene noticias sobre el descubrimiento de bacilo de Koch y su carácter transmisible. Bien informado, Casal sigue de cerca este nuevo informe de la ciencia médica y le dedica, incluso, algunos párrafos en una de sus crónicas. (Diego Tamayo y Figueredo. Reflexiones sobre las causas de mortalidad en la Habana. Habana, 1893). 21. Archivos de psiquiatría, Medicina Legal y Antropología Criminal. Vol XXVIII, Fase IV-V. Turín. 1896. 22. En su "Oda a Julián del Casal," Lezama escribe: “Sea maldito el que se equivoque y te quiera ofender riéndose de tus disfraces o de lo que escribiste para La Caricatura con tan buena suerte que nadie ha podido encontrar lo que escribiste para burlarte y poder comprar la máscara japonesa”. Lezama admite el carácter carnavalesco del gesto casaliano. Sin embargo, se niega a declarar la existencia de las crónicas, quizá, supongo, pensando que con ello defendía al escritor de futuros detractores. A la vez, enseña ciertas pistas, como en rejuego sutil (o evidente, según se mire) entre mostración y ocultamiento, espacio privado y público. Se deleita en el hecho de hallarse en posesión de un secreto y, a la par, no se resiste a la insinuación de señalarlo, siempre a su modo maldito. No obstante, su decisión final de no dar a conocer las crónicas revela el fondo moral de su elección 23. En 1993, el escritor Francisco Morán identificó las crónicas. A este asunto dedica un extenso ensayo todavía inédito. 24. Las colaboraciones en La Caricatura, a pesar de que no le eran bien pagadas, sumaban otro ingreso al escritor; ya en esta época, nos dice, escribe incansablemente y publica en varios periódicos a la vez. Lo que el escritor esconde no es otra cosa que el hecho de escribir sobre temas considerados de segunda o pocos literarios. No obstante, firma crónicas para otros periódicos (de primera línea) sobre iguales temas. Ya en 1889 podía expresar, en carta a su amigo Ezequiel García Enseñat (Colección de Francisco Morán): “aunque mucho te extrañe esto último, debo advertirte que trabajo mucho...y gano poco dinero. Pero estoy contento, ya vivo de la literatura. Vivir de la literatura, en un país como el nuestro, donde todos viven del comercio, de la industria, del robo y de...lo demás, significa algo y reviste caracteres de un gran acontecimiento”. 25. Diego Tamayo: "La vivienda en procomún." 3ra Conferencia de Beneficencia y Corrección de la Isla de Cuba. La Habana. 1904. |

| La

Azotea de Reina | El barco ebrio |

Café París | La dicha artificial | Ecos

y murmullos |

| Hojas al viento | Panóptico habanero | La más verbosa |

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |

| Arriba |