|

|

El PASEO DEL PRADO visto por Cirilo Villaverde

Ocupaba éste, y ocupa en el día,

el espacio de terreno que se dilata desde la calzada del Monte hasta el

arrecife de la Punta al norte, al morir el glacis de los fosos de la ciudad

por el lado del oeste. Cienfuegos extendió el paseo de la calzada

del Monte hasta el Arsenal hacia el sur; pero jamás se ha usado

como tal esa parte sino como calle Ancha, cuyo nombre lleva. Entre las

obras de adorno que tuvieron origen en el gobierno de D. Luis de las Casas,

se cuenta el nuevo Prado (el de que hablamos

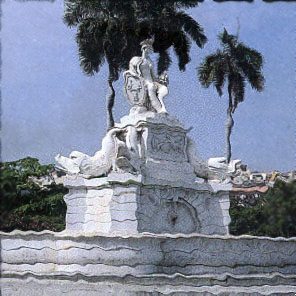

ahora). El Conde de Santa Clara concluyó la primera fuente que dejó

en proyecto las Casas, y construyó otra más al norte: nos

referimos a la de Neptuno en el promedio del Prado, y la de los Leones

al extremo. Ambas se surtían de agua de la Zanja real, que atravesaba

el paseo (y aún le atraviesa) por el frente del Jardín Botánico,

hoy estación principal del ferrocarril de la Habana a Güines,

y por la orilla del foso iba a verter sus turbias aguas en el fondo del

puerto, al costado del Arsenal. Mucho después, al extremo meridional

del Prado, donde estuvo originalmente la estatua en mármol de Carlos

III, que D. Miguel Tacón trasladó en 1835 a su paseo Militar,

hizo construir a su costa en 1837 el Conde de Villanueva la bella fuente

de la India o de la Habana.

El nuevo Prado constaba de una milla de extensión,

poco más o menos, formando un ángulo casi imperceptible de

80 grados, frente a la plazoleta donde se elevaba la fuente rústica

de Neptuno. Le constituían cuatro hileras de árboles

comunes del bosque de Cuba, algunos con la edad muy corpulentos, e impropios

todos de alamedas. Por la calle del centro, la más ancha, podían

correr cuatro carruajes apareados; las dos laterales, más angostas,

con unos pocos asientos de piedra, servían para la gente de a pie,

hombres solamente, quienes en los días de gala o fiesta se formaban

en filas interminables a lo largo del paseo. La mayor parte de éstos,

especialmente los domingos, se componían de mozos españoles

empleados en el comercio de pormenor de la ciudad, en las oficinas del

gobierno, en la marina de guerra y en el ejército, pues por su calidad

de solteros y por sus ocupaciones no podían usar carruaje y visitar

el Prado en vehículo de alquiler; y si algún extranjero lo

hacía por ignorancia de la regla o consentimiento del sargento del

piquete de dragones que daba allí la guardia, llamaba la atención

y excitaba la risa general del público. La juventud cubana

o criolla tenía a menos concurrir al Prado a pie; sobre todo el

confundirse con los españoles en las filas de espectadores domingueros.

De suerte que allí tomaba parte activa en el paseo sólo la

gente principal: las mujeres invariablemente en quitrín, algunas

personas de edad en volante y ciertos jóvenes de familias ricas,

a caballo. Ninguna otra especie de carruaje se usaba entonces en la Habana,

a excepción del Obispo y del Capitán General, que usaban

coche. El recreo se reducía a girar en torno de la estatua de Carlos

III y la fuente de Neptuno cuando la concurrencia era corta; que cuando

era mucha se extendía hasta la de los Leones u otro cualquier punto

intermedio, donde el sargento del piquete calculaba que debía plantar

uno de sus dragones, a fin de mantener el orden y de que se guardase

la debida distancia entre carruaje y carruaje. Mientras mayor era la afluencia

de éstos, menor era el paso a que se les permitía moverse;

de que resultaba a menudo un ejercicio muy monótono, no desaprovechado

en verdad por las señoritas, cuya diversión principal consistía

en ir reconociendo a sus amigos y conocidos, entre los espectadores

de las calles laterales, y saludarlos con el abanico entreabierto, de la

manera graciosa y elegante que es dado a las habaneras.

Por fortuna, la monotonía y funérea

gravedad de tan inocente recreo, a que las autoridades españolas

daban el nombre arbitrario de orden, duraban lo que la presencia de los

dragones del piquete en la avenida central del Prado, es decir, de las

cinco a las seis de la tarde. Porque cosa sabida que, unas veces con la

punta de la lanza, otras a varazos, hacían que los caleseros guardasen

el paso y la fila. Pero después de saludar el pabellón español

en las fortalezas del contorno, ceremonia previa para arriarlo,lo mismo

que las señales del Morro, desfilaba el piquete por la orilla de

la Zanja, en dirección de la calle y cuartel de su nombre, y al

punto empezaban las carreras, el verdadero ejercicio, la belleza y novedad

de la diversión. Espectáculo digno de contemplarse era, en

efecto, entonces, el paseo en carruaje y a caballo, del nuevo Prado de

la Habana, iluminado a medias por los últimos rayos de oro del sol

poniente, que en las tardes de otoño o de invierno se degradan en

manojos de plata, antes de confundirse con el azul purísimo

de la bóveda celeste.  Los

caleseros expertos se aprovechaban con ganas de la ocasión que se

les presentaba para hacer alarde de su habilidad y destreza, no ya sólo

en el regir de los caballos, en el girar violento y caprichoso de los quitrines,

sino en el tino con que los metían por las estrechuras y la confusión

y los sacaban sin choque ni roce siquiera de unas ruedas con otras. Aun

las tímidas señoritas, en el colmo del entusiasmo por el

torbellino de las carreras y giros, arrebatadas en sus conchas aéreas,

con la acción y a veces con la palabra, animaban a los ginetes;

con que unos y otros contribuían hasta donde más al peligro

y grandeza del espectáculo. Poco a poco desaparecía la vaporosa

luz crepuscular; una polvareda sutil y cenicienta se elevaba remolinando

hasta las primeras ramas de los copudos árboles y cubría

todo el paseo; de manera que, cuando uno tras los quitrines, con su carga

de mujeres jóvenes y bellas, dejaban el estadio en vuelta de la

ciudad o de los barrios extramuros, no creía menos el desapercibido

espectador sino que salían de las nubes, cual otras Venus, de la

espuma de la mar. (tomado de Cecilia Valdés) Los

caleseros expertos se aprovechaban con ganas de la ocasión que se

les presentaba para hacer alarde de su habilidad y destreza, no ya sólo

en el regir de los caballos, en el girar violento y caprichoso de los quitrines,

sino en el tino con que los metían por las estrechuras y la confusión

y los sacaban sin choque ni roce siquiera de unas ruedas con otras. Aun

las tímidas señoritas, en el colmo del entusiasmo por el

torbellino de las carreras y giros, arrebatadas en sus conchas aéreas,

con la acción y a veces con la palabra, animaban a los ginetes;

con que unos y otros contribuían hasta donde más al peligro

y grandeza del espectáculo. Poco a poco desaparecía la vaporosa

luz crepuscular; una polvareda sutil y cenicienta se elevaba remolinando

hasta las primeras ramas de los copudos árboles y cubría

todo el paseo; de manera que, cuando uno tras los quitrines, con su carga

de mujeres jóvenes y bellas, dejaban el estadio en vuelta de la

ciudad o de los barrios extramuros, no creía menos el desapercibido

espectador sino que salían de las nubes, cual otras Venus, de la

espuma de la mar. (tomado de Cecilia Valdés)

FUENTE

COLONIAL

No lloréis más, delfines de

la fuente

sobre la taza gris de piedra vieja.

No mojéis más

del musgo la madeja

oscura, verdinegra y persistente.

Haced de cauda y cauda sonriente

la agraciada corola en que el sol deja

la última gota de su miel bermeja

cuando se acuesta herido en el poniente.

Dejad a los golosos pececillos

apresurar doradas cabriolas

o dibujar efímeros anillos.

Y a las estrellas reflejadas no las

borréis cuando traducen de los grillos

el coro en mudas, luminosas violas.

Emilio Ballagas

El PASEO

DEL PRADO visto por Samuel Hazard

Now let us take a dash outside the walls, to

the Paseo Isabel, that stretches outside the old city walls in a

wide, handsome street, extending down to the sea, being know as the "Prado"

in that part of it lying beyond the Tacon theatre, towards the ocean.

This Paseo is, in some respects, the finest

in the city, being wide, well built on both sides, laid out with walks

and carriage drives and long rows of trees, and having upon it some of

the principal places of amusement; nearly all the gates of the city,

when the walls were standing, opened onto it, and it is the general thoroughfare

between the old and new town.

In 1857, there were five rows of shady trees all the way down

the Paseo, but they have been torn down, in part by a tornado and in part

by the authorities, and others, yet small, put in their place; the street

has also been lately beautified in several places by the making of

new improvements. Fountains are scattered at intervals along the street,

some of which add a fine effect. There are other paseos on the bay side

of the city, where it is pleasant to go and get the fresh air from the

sea, morning and evening.

Beyond the Paseo Isabel is the fine "Calzada

de Galiano," a handsome paved highway, with long rows of well-built, striking

looking houses, most of them with pillared fronts.

(pág. 67-68)

.

But here we are strolling up the Paseo, and

again we pass by the Fountain of India, even more beautiful by moonlight

than in daytime. Now, as we reach the Paseo opposite the Tacon, look at

the quiet beauty of that scene towards the sea: here, in the foreground,

the Parque of Isabel, with its velvety grass-plots surrounded by

neat wire borders, dusky figures in contrast to the more fairy-like

ones beside them; the fine facade of white buildings to the left, over

which the moon casts a beautiful, mild tint; the long perspective of

the colonnaded buildings, with the shadowy avenue of trees, broken here

and there by silvery light; while in the distance is the calm sea, whose

gentle murmurings against the rocks of La Punta we faintly catch. It seems

like fairy-land, indeed, or something to dream of; and so, amigos, "buenas

noches."

(tomado de Cuba with Pen and Pencil,

by Samuel Hazard)

DEL

DIARIO DE VIAJE DE

EUGÈNE

NEY

De las cinco a las seis, todas las ventanas

de las calles por donde la moda exige que se pase para ir al Paseo

están adornadas de mujeres que, debo decirlo, tienen un aire poco

recatado, pero que no dejan de ser muy lindas. El Paseo ", el Corso

de La Habana, es una calle ancha, de mil quinientos metros de largo, rodeada

de toda especie de árboles, con otras dos calles laterales para

los peatones y bancos de piedra de tramo en tramo. En medio del Paseo hay

una fuente y en uno de los extremos una estatua de Carlos III.

Las volutas van en fila, pasan delante de esta estatua, pasan la Plaza

de Toros, una parte de los suburbios, y vuelven al Paseo. La volanta es

lo que más me ha impresionado al llegar a La Habana: el corte de

este carruaje es el de una silla de posta colocada sobre muelles y con

ruedas muy altas puestas ridículamente hacia atrás. Una cortina

de paño, que se baja a voluntad, y que se puede abotonar por los

lados, cierra la volanta como una caja, y protege del sol, del polvo o

del fango. En las varas está enganchado un caballo o un mulo montado

por un negro que llaman calessero. El traje del calessero merece ser descrito:

se compone de un sombrero de fieltro con un ancho galón de oro o

de plata, una chaqueta roja, blanca o verde, cubierta igualmente de galones

y de botoncitos; un pantalón blanco y altas botas de postillón,

bien lustradas, ceñidas a la pierna, ensanchándose mucho

por encima de la rodilla, llegando hasta el empeine y recubiertas de grandes

hebillas de plata, con largas espuelas dentro de un pesado estribo de plata,

y al lado, su machetta o sable recto.

Para el paseo se sirven ordinariamente de

quitrines, los cuales se diferencian de la volanta en que tienen un fuelle

que se baja como el de un cabriolé. Éste es el mueble más

cuidado en las casas: la primer cosa que se advierte bajo la puerta, al

entrar, es la volante, que a menudo está en el zaguán o aún

en la sala. Un día, almorzando en casa del señor Stouder,

se pasó al caballo por el comedor para engancharlo en la sala.

Las mujeres van al Paseo vestidas tan elegantemente

como irían al baile. Los domingos y los días de fiesta hay

música militar situada a intervalos determinados, y un piquete de

lanceros mantiene el orden entre los carruajes. Las volan1as de alquiler

no son admitidas. Generalmente se vuelve de este paseo a la Plaza

de Armas, donde la música militar toca varias veces por semana,

y el día se termina en la ópera. (tomado de Cuba en 1830/

Diario de viaje de un hijo del Mariscal Ney)

EL

PASEO DE TACÓN

Desde las seis todos

los quitrines esperan delante de las puertas, las damas peinadas, sin sombrero,

con flores naturales en la cabeza, los hombres con trajes elegantes, chaleco

y pantalones blancos. Todos en perfecta armonía y frescos suben

al coche y se dirigen al paseo de Tacón. En esa bella avenida que

la puesta del sol hace resplandecer nadie se pasea a pie; aquí no

se camina, tanto por indolencia como por orgullo. Por todas partes se desliza

la volante, digna de su nombre, con su capota baja para dejar ver a la

voluptuosa y risueña habanera lánguidamente gozando del soplo

de la brisa. Gran señora o pequeña burguesa, todas las mujeres

tienen volantes. El primer dinero que economiza el industrial lo destina

a la compra de un piano y de un quitrín para su mujer. Al regresar

del paseo se oyen ya los sonidos de la música militar y todos los

quitrines se dirigen a la Plaza de Armas donde el concierto tiene lugar.

Los bellos palacios del General y del Intendente, la brillante iluminación

de la plaza, un aire de elegancia y de limpieza se extiende por todas partes,

estos coches tan bien barnizados y relucientes, todo, en fin, respira aristocracia

y una distinción que no hallará en otras regiones del planeta.

Aquí no hay chaquetas ni gorras, no hay andrajos... ni barbas mal

peinadas y mucho menos esas espantosas parodias de la naturaleza humana

que se ven en los barrios de Londres o de París, aquí no

tenemos ni pueblo ni miseria.

(Tomado de La Habana, por Mercedes Santa

Cruz, Condesa de Merlin.)

PASEO

DEL PRADO, SIMPATÍA DE

UN ÁRBOL

Es el primer árbol que está frente al mar. Prado

me parece, sobre todo en invierno, una nave que enfila hacia el agua.

Debe ser un laurel, si son laureles los otros árboles del paseo.

Un laurel retorcido por el viento.

Cuando los nortes entran a la ciudad es por Prado que entran,

y el laurel se inclina ante la racha, igual a un cortesano sarmentoso,

a un jorobado.

Los almendros indios de la Avenida del Puerto tienen en una época

del año, durante un falso otoño, una belleza tremenda: verdes

y rojos, filtran luz con la misma maña de un vitral y la carne puesta

bajo ellos cobra un color esplendoroso... En el Parque Central unos árboles

sin nombre florecen en cadenas de puchas amarillas y al atravesarlos el

aire se encienden y estamos dentro de una fotografía coloreada...

Pero el primer laurel de Prado, jorobado y todo, es mi árbol en

la ciudad. Algo anterior al símbolo, al significado, algo confuso,

nunca esclarecido, hace que lo visite a menudo.

-- ¿Qué hace --preguntaron a Empédocles

de Agrigento-- que ese perro --señalaron a un perro griego-- venga

a sentarse siempre sobre la misma losa?

-- Simpatía -- respondió Empédocles --,

hay simpatía entre el perro y la losa.

Del libro Un seguidor de Montaigne mira a La Habana

pág. 27-28. Colección Paseo. Ediciones

Vigía, Matanzas, 1985.

Antonio José Ponte

CAMINO

DEL PRADO

Cirilo Villaverde reprochaba los árboles del Prado porque,

decía, son "impropios todos de Alameda". Eran, al decir de Villaverde,

"muy corpulentos" estos árboles del "nuevo Prado". Pasado el tiempo,

uno de esos árboles impropios (el primero de ellos, el jorobado,

el que mira al mar, aquel del que no se sabe a ciencia cierta si es un

laurel o no) cautiva a Ponte.

Es casi imposible referirse al Prado sin hacer mención

de sus árboles que, con el tiempo, han construído un arco

de triunfo sobre las cabezas de los caminantes. Tienen la solemnidad de

los arcos, pero al mismo tiempo la condescendiente amabilidad de los mediopuntos

habaneros que se rinden a la luz. Y la luz en el Prado dibuja extrañas

sombras chinescas en el suelo, sombras de ramas, o los brazos finísimos

de ese amante que escapa siempre.

Imponente, como la nave central de una catedral gótica,

el Prado ofrece en el extremo que sale al mar el recuerdo de uno de nuestros

sacrificados: Juan Clemente Zenea. La imagen del poeta, símbolo

del pathos habanero (no importa que Zenea no haya nacido en La Habana)

contrasta con los leones que custodian al Prado en el extremo opuesto y

que están hechos de una ferocidad falsa, como la bravuconería

criolla. O será que están dormidos en el bronce que a veces

la lluvia cubre de una pátina brillante. Iluminado por la moribunda

luz de las farolas, el Prado adquiere en las tardes lluviosas, un aspecto

melancólico. Era cuando más me gustaba. Entonces la blanquísima,

hermosa cabeza de Manuel de la Cruz, ensimismada en la lluvia, despertaba.

Y pasaban otra vez, en una interminable película silente, las volantas.

Recuerdo la mañana de aquel 7 de noviembre de 1993 en que iba

a ser develada una tarja conmemorativa en la casa de Prado 111 donde murió

Julián del Casal el 21 de octubre de 1893. Antón Arrufat

y yo nos habíamos dado cita en aquel lugar. Los vecinos, tocados

al fin por el fuego de la poesía, aguardaban allí emocionados.

Uno de ellos hasta había escrito "una composición" para leer

en "el acto". Escondido detrás de uno de los árboles del

paseo vi a Antón rodeado por los vecinos y sin saber qué

hacer, pues nadie llegaba. Ni los amigos, ni los funcionarios, ni los enviados

de la prensa y la televisión aparecieron. Una vez más, el

chiste trágico. Yo no tuve valor para cercarme, y espero que Antón

me lo haya perdonado. Con un sentimiento de indignación y de frustración

recordé--y repetí para mí--la maldición del

poeta: "¡Ojalá que el invierno se prolongara muchos meses,

que el cielo permaneciera siempre nublado, que no hubiera más astro

que la luna, que no se escuchara más voz que la del viento entre

las hojas secas y que la nieve principiara a caer, colocando sus arandelas

alrededor de los troncos de los árboles, poniendo sus caperuzas

sobre las montañas eternamente verdes y empezando a extender los

pliegues del sudario en que todos nos hemos de abrigar!". Y créanme,

ese día, entre el extremo del Prado que se hunde en la severidad

del mar y los naufragios, y el otro, el que muere en la resequedad de la

Fuente de la India, cayó, muy fina, la nieve. Y vi el paseo y sus

árboles completamente blancos, bajo el sol habanero.

Francisco Morán .

|

Los

caleseros expertos se aprovechaban con ganas de la ocasión que se

les presentaba para hacer alarde de su habilidad y destreza, no ya sólo

en el regir de los caballos, en el girar violento y caprichoso de los quitrines,

sino en el tino con que los metían por las estrechuras y la confusión

y los sacaban sin choque ni roce siquiera de unas ruedas con otras. Aun

las tímidas señoritas, en el colmo del entusiasmo por el

torbellino de las carreras y giros, arrebatadas en sus conchas aéreas,

con la acción y a veces con la palabra, animaban a los ginetes;

con que unos y otros contribuían hasta donde más al peligro

y grandeza del espectáculo. Poco a poco desaparecía la vaporosa

luz crepuscular; una polvareda sutil y cenicienta se elevaba remolinando

hasta las primeras ramas de los copudos árboles y cubría

todo el paseo; de manera que, cuando uno tras los quitrines, con su carga

de mujeres jóvenes y bellas, dejaban el estadio en vuelta de la

ciudad o de los barrios extramuros, no creía menos el desapercibido

espectador sino que salían de las nubes, cual otras Venus, de la

espuma de la mar. (tomado de Cecilia Valdés)

Los

caleseros expertos se aprovechaban con ganas de la ocasión que se

les presentaba para hacer alarde de su habilidad y destreza, no ya sólo

en el regir de los caballos, en el girar violento y caprichoso de los quitrines,

sino en el tino con que los metían por las estrechuras y la confusión

y los sacaban sin choque ni roce siquiera de unas ruedas con otras. Aun

las tímidas señoritas, en el colmo del entusiasmo por el

torbellino de las carreras y giros, arrebatadas en sus conchas aéreas,

con la acción y a veces con la palabra, animaban a los ginetes;

con que unos y otros contribuían hasta donde más al peligro

y grandeza del espectáculo. Poco a poco desaparecía la vaporosa

luz crepuscular; una polvareda sutil y cenicienta se elevaba remolinando

hasta las primeras ramas de los copudos árboles y cubría

todo el paseo; de manera que, cuando uno tras los quitrines, con su carga

de mujeres jóvenes y bellas, dejaban el estadio en vuelta de la

ciudad o de los barrios extramuros, no creía menos el desapercibido

espectador sino que salían de las nubes, cual otras Venus, de la

espuma de la mar. (tomado de Cecilia Valdés)