| La

Habana Elegante… en papel (Convocatoria)

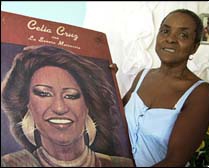

Homenajes

al poeta Ángel Escobar y a Celia Cruz

La

Habana Elegante, revista electrónica de literatura y cultura

cubana, comenzó a salir en la primavera de 1998, y en el presente

año -- el 2003 -- arriba a su V Aniversario. Para celebrarlo, convocamos

a todos los que deseen apoyarnos a una suscripción popular con el

propósito de sacar  un

número especial por nuestro V Aniversario, el cual estará

dedicado a homenajear a los poetas Ángel Escobar y Luis Cernuda,

y a la insuperable Celia Cruz. La edición correrá a cargo

de la Editorial Verbum, (Madrid). El presupuesto de la edición

ha sido fijado en $4000.00, por lo que para poder sufragarla necesitamos

200 suscripciones, cada una por un valor de $25.00. No obstante, no hay

límites para las contribuciones, que, desde luego, agradeceremos.

La

Habana Elegante incluirá la relación completa de los

suscriptores que hayan contribuido con donaciones, y cada uno de ellos

recibirá un ejemplar de regalo de la revista (el costo de la suscripción

cubre gastos de manejo y envío). Sólo tienen que enviar un

cheque por el número de suscripciones ($50.00 por dos, $75.00 por

tres, etc.). Los cheques se harán a nombre de Francisco Morán,

y se enviarán a: Francisco Morán / 5555 E Mockingbird

Ln. #1316 / Dallas, TX 75206. Cada suscriptor puede ordenar todas las suscripciones

que desee. En tales casos, se incluirá el nombre completo y la dirección

postal de la(s) persona(s) a quien(es) se desea suscribir. Habrá

tres clases de suscripciones: Suscriptor (para aquellos que abonen

$25.00), Patrocinador (para quienes abonen el importe de dos o más

ejemplares, o sea, $50.00 o más) y Benefactor (para quienes,

a título personal, o de fundaciones, instituciones, empresas, etc.

abonen $100.00 o más). La relación de contribuyentes que

aparezca en la revista aparecerá en el siguiente orden: Benefactores,

Patrocinadores

y Suscriptores. Todos los suscriptores serán igualmente reconocidos.

Aclaramos, finalmente, que las contribuciones que solicitamos son sólo

en dinero. Rogamos no enviar materiales para la revista, puesto que la

selección de los materiales (poemas, ensayos, artículos,

cuentos, etc.) ya ha concluido. Aseguramos a nuestros amigos que hicimos

esa selección con mucho cuidado, de modo de asegurar la calidad

acostumbrada de nuestras entregas. La revista se presentará en Miami.

Quienes deseen más información pueden enviar sus preguntas

a un

número especial por nuestro V Aniversario, el cual estará

dedicado a homenajear a los poetas Ángel Escobar y Luis Cernuda,

y a la insuperable Celia Cruz. La edición correrá a cargo

de la Editorial Verbum, (Madrid). El presupuesto de la edición

ha sido fijado en $4000.00, por lo que para poder sufragarla necesitamos

200 suscripciones, cada una por un valor de $25.00. No obstante, no hay

límites para las contribuciones, que, desde luego, agradeceremos.

La

Habana Elegante incluirá la relación completa de los

suscriptores que hayan contribuido con donaciones, y cada uno de ellos

recibirá un ejemplar de regalo de la revista (el costo de la suscripción

cubre gastos de manejo y envío). Sólo tienen que enviar un

cheque por el número de suscripciones ($50.00 por dos, $75.00 por

tres, etc.). Los cheques se harán a nombre de Francisco Morán,

y se enviarán a: Francisco Morán / 5555 E Mockingbird

Ln. #1316 / Dallas, TX 75206. Cada suscriptor puede ordenar todas las suscripciones

que desee. En tales casos, se incluirá el nombre completo y la dirección

postal de la(s) persona(s) a quien(es) se desea suscribir. Habrá

tres clases de suscripciones: Suscriptor (para aquellos que abonen

$25.00), Patrocinador (para quienes abonen el importe de dos o más

ejemplares, o sea, $50.00 o más) y Benefactor (para quienes,

a título personal, o de fundaciones, instituciones, empresas, etc.

abonen $100.00 o más). La relación de contribuyentes que

aparezca en la revista aparecerá en el siguiente orden: Benefactores,

Patrocinadores

y Suscriptores. Todos los suscriptores serán igualmente reconocidos.

Aclaramos, finalmente, que las contribuciones que solicitamos son sólo

en dinero. Rogamos no enviar materiales para la revista, puesto que la

selección de los materiales (poemas, ensayos, artículos,

cuentos, etc.) ya ha concluido. Aseguramos a nuestros amigos que hicimos

esa selección con mucho cuidado, de modo de asegurar la calidad

acostumbrada de nuestras entregas. La revista se presentará en Miami.

Quienes deseen más información pueden enviar sus preguntas

a

Francisco

Morán, habanaelegante@pipeline.com

Cinco

héroes... un héroe en cada chupadita

La reputadísima fábrica de tabacos Partagás

se ha sumado a la Batalla de Ideas, y con el objetivo de contribuir a la liberación de los 5 héroes, injustamente

presos en la cárceles del monstruo, acaba de presentar a la prensa

internacional la nueva marca de tabacos Partagás denominada así

justamente, 5HÉROES SUPERFINOS. Esta nueva marca de

Partagás

irá acompañada de un slogan comercial que dice: ¡FUME

TABACOS PARTAGÁS, EL TABACO QUE GUSTA MÁSSSSS!;

PARTAGÁS

5HÉROES: ¡UN

HÉROE EN CADA

CHUPADITA!

objetivo de contribuir a la liberación de los 5 héroes, injustamente

presos en la cárceles del monstruo, acaba de presentar a la prensa

internacional la nueva marca de tabacos Partagás denominada así

justamente, 5HÉROES SUPERFINOS. Esta nueva marca de

Partagás

irá acompañada de un slogan comercial que dice: ¡FUME

TABACOS PARTAGÁS, EL TABACO QUE GUSTA MÁSSSSS!;

PARTAGÁS

5HÉROES: ¡UN

HÉROE EN CADA

CHUPADITA!

Bellamente ilustrado el estuche con una foto de Antonio Guerrero,

uno de los 5 héroes, y  patrocinado

por el Club de Patriotas de Pensilvania que dirige el Profesor de

Comunicación Social Javier Rodríguez Bohórquez,

5HÉROES

SUPERFINOS está llamado a convertirse en otra victoria de la

Revolución Cubana, o sea, en puro humo. La foto de Tony seducirá

sin dudas a los más guapos fumadores; y queremos recalcar aquí

que los fondos que se recauden serán destinados a la compra de cuadernos

en Office Depot, los cuales le serán obsequiados al

héroe-poeta-héroe en un acto al que han sido invitados los

presos de la galera de al lado. En esos cuadernos Tony podrá escribir

las Mil y Una Décimas de la Batalla de Ideas. patrocinado

por el Club de Patriotas de Pensilvania que dirige el Profesor de

Comunicación Social Javier Rodríguez Bohórquez,

5HÉROES

SUPERFINOS está llamado a convertirse en otra victoria de la

Revolución Cubana, o sea, en puro humo. La foto de Tony seducirá

sin dudas a los más guapos fumadores; y queremos recalcar aquí

que los fondos que se recauden serán destinados a la compra de cuadernos

en Office Depot, los cuales le serán obsequiados al

héroe-poeta-héroe en un acto al que han sido invitados los

presos de la galera de al lado. En esos cuadernos Tony podrá escribir

las Mil y Una Décimas de la Batalla de Ideas.

Yo,

la peor de todas

Libros

y publicaciones recibidas

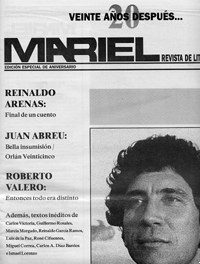

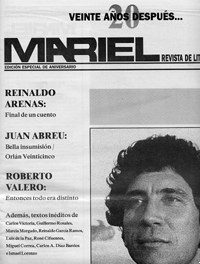

Mariel...

20 años después

Realizando un esfuerzo digno de encomio, el poeta Reinaldo García

Ramos editó recientemente un número extraordinario y conmemorativo,

de la Revista de literatura y arte MARIEL (Primavera, 2003).

Esta edición -- editada, como ya dijimos, y coordinada por García

Ramos -- se propuso celebrar el vigésimo aniversario de la salida

del primer número de Mariel, el cual se presentó

al público el 23 de abril de 1983. El número especial que nos

ocupa fue financiado por Juan Abreu (Barcelona), Nedda G. de Anhalt (México,

D. F.), Reinaldo García Ramos (Miami), Servando González

(Oakland), Roberto Madrigal (Cincinnati) y por el Dr. Rolando D. Morelli

(Filadelfia). La revista, por otra parte, ha venido siendo distribuida

gratuitamente.

público el 23 de abril de 1983. El número especial que nos

ocupa fue financiado por Juan Abreu (Barcelona), Nedda G. de Anhalt (México,

D. F.), Reinaldo García Ramos (Miami), Servando González

(Oakland), Roberto Madrigal (Cincinnati) y por el Dr. Rolando D. Morelli

(Filadelfia). La revista, por otra parte, ha venido siendo distribuida

gratuitamente.

Rememorando el éxodo de Mariel, García Ramos nos dice que

quienes se lanzaron a aquel destino incierto eran "simples peones en una

rara esgrima de fuerzas geopolíticas," así como que "el resultado

fue -- en el país de origen -- miles y miles de personas bondadosas

y familias desmembradas que sólo aspiraban a vivir con menos miedo

en cualquier parte y que fueron lanzadas al mar; a ellos [continúa

el editor] el gobierno añadió cientos de enfermos mentales

sacados de los manicomios y cientos de delincuentes comunes sacados de

las cárceles." Todo esto trajo como consecuencia que "ser 'marielito'

[se volviera] de repente un estigma." No obstante, nos recuerda García

Ramos, "aparecieron individuos que traían consigo un vigor innato

e indestructible: el afán por la creación artística,

que les exigía resistir y fortalecerse para poder expresar el espanto

que habían sufrido durante largo tiempo." Fue así que tener

un órgano de expresión propio, esto es, una voz, se volvió

cada vez más apremiante. Pronto -- a pesar de alguna que otra ayuda

-- llegarían a la conclusión de que ese órgano --

la revista -- sólo podría nacer del esfuerzo de ellos mismos.

Así se fue nucleando un grupo de esos escritores -- de "marielitos"

-- alrededor de Reinaldo Arenas: Juan Abreu, René Cifuentes, Luis

de la Paz, Roberto Valero, Carlos Victoria y Reinaldo García Ramos.

A fin de poder costear la revista, se acordó que cada uno contribuyera

con $100.00. Como muy bien apunta García Ramos: "Tal vez nuestros

lectores no puedan imaginar hoy lo que significaba en esos días,

para unos refugiados recientes que ni siquiera tenían sus documentos

de inmigración en regla, sacar cada tres meses esa suma de sus precarios

ingresos (a veces hubo que aportar más de lo acordado) y destinarla

a una empresa cultural; era un sacrificio considerable, pero lo realizamos

con entusiasmo y convicción." También el proyecto se vio

respaldado, desde sus comienzos, por "dos mujeres excepcionales": Marcia

Morgado y Lydia Cabrera. A ello se añade la presencia del propio

Arenas, lo cual atrajo el interés de figuras del renombre de Severo

Sarduy y Guillermo Cabrera Infante. García Ramos nos dice que "[l]a

efervescencia de los inmigrantes cubanos de esos años no fue propiedad

exclusiva [del equipo de Mariel]," puesto que también

se expresó en otras publicaciones como Término

(Cincinnati), que dirigieron Roberto Madrigal y Manuel Ballagas (hijo),

y Unveiling Cuba (Nueva York), dirigida por Ismael Lorenzo.

"Marcia y Juan y otros de nuestro grupo -- apunta García Ramos --

realizaron en 1986 un meritorio esfuerzo por continuar el impulso de los

primeros años y publicaron una segunda versión de la revista,

Mariel

Magazine, que era bilingüe y dejó de publicarse poco

después, lamentablemente. La idea de realizar el presente número

conmemorativo fue de René Cifuentes. El proyecto se llevó

a cabo para homenajear a los artistas y escritores del grupo, o relacionados

con él, ya fallecidos -- Lydia Cabrera, Reinaldo Arenas, Roberto

Valero, los pintores Carlos Alfonso, Ernesto Briel, Juan Boza, Jaime Bellechasse,

etc -- y para destacar el trabajo creador que continúan realizando

"los que aún andamos por este mundo." El número conmemorativo

incluye textos de: Reinaldo G. Ramos, Andrés Reynaldo, Juan Abreu,

Roberto Valero, Carlos Victoria, René Ariza, Esteban Luis Cárdenas,

David Lago, Jesús J. Barquet, Luis de la Paz, Carlos A. Díaz

Barrios, Fausto Canel, René Cifuentes, Reinaldo Arenas, Marcia Morgado,

Miguel Correa Mujica, Leandro Eduardo Campa, Ismael Lorenzo, José

Abreu Felipe, Rolando Morelli, Guillermo Rosales, Orlando Alomá,

Néstor Díaz de Villegas, Roberto Madrigal, Liliane Hasson,

Isel Rivero, Germán Guerra. Las ilustraciones son de: Carlos Alfonzo

(La Habana, 1950 -- Miami, 1991), María Badías-Valero, Juan

Boza (Camagüey, 1941 -- Nueva York, 1991), Ernesto Briel (La Habana,

1943 -- Nueva York, 1992), Jorge Camacho (La Habana, 1934), Laura Luna,

Eduardo Michaelsen (Stgo. de Cuba, 1920), Tavi Rey, Jesús Selgas

(Cuba, 1951) y Luis Vega (Cuba, 1944).

La

amistad esencial en la creación de Mariel

Olga

Connor

Hay una significativa cualidad telúrica en la generación

que produce la revista Mariel, dada a la luz el 23 de abril de 1983.

A sus hacedores les tocó dar testimonio de una persecución

implacable que se ensañó contra ellos en la isla de Cuba.

Esta conjura gubernamental que persiguió a los creadores salidos

por el puente marítimo de El Mariel ya había afectado a muchos

dentro de la isla, por la eufemísticamente llamada ''conducta impropia'',

pero luego abanderó a todos los desterrados de ese período,

a pesar del mote de ''escoria'' con el que indignamente se les había

señalado.

Quizás como consecuencia de estas persecuciones surgió un

raro vínculo de amistad entrañable  entre

todos ellos que se manifiesta hasta el día de hoy. Los integrantes

del éxodo del Mariel, y también todos los que salieron en

esa época, han seguido cuidándose y animándose en

su quehacer artístico durante los 23 años que llevan en el

exilio. Es una fidelidad hasta la muerte, porque, desgraciadamente, muchos

han muerto, como Reinaldo Arenas, Carlos Alfonzo y Roberto Valero. entre

todos ellos que se manifiesta hasta el día de hoy. Los integrantes

del éxodo del Mariel, y también todos los que salieron en

esa época, han seguido cuidándose y animándose en

su quehacer artístico durante los 23 años que llevan en el

exilio. Es una fidelidad hasta la muerte, porque, desgraciadamente, muchos

han muerto, como Reinaldo Arenas, Carlos Alfonzo y Roberto Valero.

Los tres son ampliamente recordados en el número especial de Mariel,

que acaba de editarse en conmemoración de aquella revista que publicó

ocho números, y que será presentada en Nueva York, el viernes

20 de junio, en la Casa Hispana de Columbia University --aunque ya se dio

a conocer aquí en el Teatro Tower, en abril. El poeta Reinaldo García

Ramos se echó encima la tarea de producirla de nuevo con la asistencia

de Marcia Morgado y Juan Abreu y el diseño gráfico de John

Michael Coto, además de una larga lista de colaboradores que se

indican en el machón.

Este número no es sólo una memoria, sino también un

número memorable, que produce el deseo inconfundible de que se siga

editando. Estilo tabloide como el primero, incluye ensayos, cuentos y poemas

antológicos y gráficas de artistas del Mariel. La foto de

portada es en honor a Reinaldo Arenas, quien fue el centro de aquella revista,

con una reproducción en las páginas principales de su Final

de un cuento, en la sección Confluencias, ideada para

constituir el eje intelectual de cada uno de los ocho números, ''dedicada

a figuras fundamentales del siglo XX que habían sido desatendidas''.

La sección estuvo dedicada a José Lezama Lima, Virgilio Piñera,

Enrique Labrador Ruiz, Carlos Montenegro, José Manuel Poveda, Gastón

Baquero y José Martí. Era natural que esta vez se le dedicara

a Arenas, centro y confluencia de toda la generación, quien le dio

cohesión y quien con su renombre facilitó la tarea de que

sus amigos dieran a conocer sus obras.

Final

de un cuento es un ejemplo somero del concepto de la ''amistad'' en

estos autores. El tema es el viaje del narrador a Cayo Hueso para lanzar

las cenizas de su amigo muerto. Es un cuento reproche, contra la tozudez

del que nunca quiso acompañarlo al sitio cuando aún vivía,

pero también una defensa de su cariño y una revelación

de la angustia de su autor por la patria perdida. Apología de Cayo

Hueso por su cercanía a esa patria a la que profesa el odio para

poder sobrevivir, y de La Habana que se recuerda con nostalgia, implica

un desdoblamiento entre el narrador y el cuerpo inerme del amigo convertido

en cenizas que no pudo vivir lejos de su isla. Aquí, como en toda

la revista, reproducciones de artistas --en este caso Memoriales, de Jorge

Camacho, en su estilo inconfundible. También aparecen: Jesús

Selgas, Laura Luna, Eduardo Michaelsen, Luis Vega, Juan Boza, Ernesto Briel,

Juan Abreu, Carlos Alfonzo.

Como presentación de Arenas, Abreu escribe Bella insumisión.

Aunque comienza protestando de la palabra patria, define una constante:

''Nosotros, los escritores que salimos de Cuba a través del puerto

del Mariel, seríamos diferentes sin la espeluznante presencia de

la Patria''. Es una patria que les ha quitado las libertades fundamentales,

que los ha contaminado, pero sería inconcebible la obra de Arenas

''sin la nostalgia y el horror de la Patria''. Abreu, como cofundador de

la revista original, destaca que tuvo como objetivo reclamar un lugar en

la cultura de esa patria que los rechazaba. El ensayo es esencial para

entender la operación sentimental, artística y de ''insumisión'',

palabra muy hermosa, que representa la furia auténtica del grupo

que creó la revista y la cohesión fundamental de amistad

que les unió.

Distintos aspectos de la amistad se expresan en otras historias, como Viejos

amigos, de Luis de la Paz y Siesta, de Carlos Victoria. En el

cuento de De la Paz hay un contraste entre el amigo ''modelo'' y el modelo

de amigo, la vida a lo teatro y la vida a lo cotidiano. En el de Victoria

hay un sentido de la amistad como refugio, entre la borrachera y el hastío,

cuando se ha perdido toda esperanza.

Hay un sentido del humor negro en pasajes de la revista, como La huella,

de Miguel Correa Mujica, y Usted también puede ser un actor dramático,

de Leandro Eduardo Campa. Hay un recorrido ritual en Portugal, que viene

de todos los caminos, en el largo poema Señor de la Piedra,

de García Ramos; y hay caminos perdidos como el que describe Andrés

Reynaldo en otro largo poema: El problema de Ulises, IV. Hay firmas

inusitadas, como la de Guillermo Rosales, con un obituario autorrecriminante

sobre este escritor, de Orlando Alomá, y hay poemas de estricta

simetría de Néstor Díaz de Villegas. Hay testimonios

valiosos, como los de Liliane Hasson, Isel Rivero y Germán Guerra,

y hay recuerdos ineludibles como el del fotógrafo de cine Néstor

Almendros, que tanto ayudó al grupo, por Fausto Canel.

En dos páginas recordatorias se encuentra un poemario póstumo

de Roberto Valero con gráficas de su viuda, María Badías

Valero. Otras remembranzas: la de Lydia Cabrera, madrina de la revista,

Florencio García Cisneros y Giulio V. Blanc que ayudaron en los

orígenes, aparecen en el ensayo de presentación, donde García

Ramos expone la historia y la esperanza de la generación y de la

revista. Con votos de que se repita, saludamos a Mariel.

Para recibir ejemplares dentro de Estados Unidos del número aniversario

de 'Mariel', mande un sobre de 10'' X 13'' con su dirección y el

franqueo necesario (un ejemplar: sellos por $1.80, dos ejemplares: $3,

tres: $4.40) a: Reinaldo García Ramos, P. O. Box 403683, Miami Beach,

FL 33140.

El

Nuevo Herald, 15 de junio

Café

negro

Poesía y amor cafeinados es lo que nos llega en este título

del poeta uruguayo Mario Mele, y a quien agradecemos la gentileza de su envío. Mele nació en

Paysandú (Uruguay), en 1954, y su obra poética ha sido recogida

en títulos como: Taller literario de Paysandú (1994),

La

chimenea roja (1995), La esquina de los ojos cerrados en a las 7

p.m. (1997), Los ojos del cuarto (1998) y La camena (1999).

Ahora, editado por Ediciones Aldebarán (2003), nos llega

Café

negro. En su presentación del poemario, José Luis Guarino

nos dice: "Yo, tú, y entre ambos, la agonía repetida de los

cuerpos, en el imán irresistible de la pasión y el sueño,"

y añade: "La experiencia amorosa, hilo conductor del poemario, tiene

su épica de conquista y trofeo. No sólo en la duplicada agitación

que celebra el festín de Aglae, también en el heroísmo

de vencer lo transitorio." Veamos, entonces, uno de esos poemas -- generalmente

breves -- donde lo efímero alcanza su mayor intensidad:

quien agradecemos la gentileza de su envío. Mele nació en

Paysandú (Uruguay), en 1954, y su obra poética ha sido recogida

en títulos como: Taller literario de Paysandú (1994),

La

chimenea roja (1995), La esquina de los ojos cerrados en a las 7

p.m. (1997), Los ojos del cuarto (1998) y La camena (1999).

Ahora, editado por Ediciones Aldebarán (2003), nos llega

Café

negro. En su presentación del poemario, José Luis Guarino

nos dice: "Yo, tú, y entre ambos, la agonía repetida de los

cuerpos, en el imán irresistible de la pasión y el sueño,"

y añade: "La experiencia amorosa, hilo conductor del poemario, tiene

su épica de conquista y trofeo. No sólo en la duplicada agitación

que celebra el festín de Aglae, también en el heroísmo

de vencer lo transitorio." Veamos, entonces, uno de esos poemas -- generalmente

breves -- donde lo efímero alcanza su mayor intensidad:

verano

yo

asumo de tus huesos la muerte

y

no se lo digo ni a las paredes

cuando

cruzo la noche

a

la mitad de la noche,

cuando

ni siquiera pienso en tu nombre,

sólo

en la pobre carne que te envuelve

y

tanto me atrae,

desde

tus pobres brazos

hasta

tus labios rojos,

cuando

los aprieta el aire de diciembre

y

los asusta mis ojos, cuando los leo...

Índice

bibliográfico de la Revista de La Habana

Agradecemos

a Berta G. Montalvo el envío de una verdadera joya de la bibliografía

cubana: se trata del rescate de la Revista de La Habana que dirigiera

su padre, Gustavo Gutiérrez y Sánchez (1895 -- 1959). Publicada

primero por la Editorial R. H. (La Habana, 1930), apareció recientemente

bajo el sello de las ediciones Universal (Miami, 2001). Según nos

dice la señora Montalvo, la Revista de La Habana no fue "sólo

literaria sino preocupada por todo lo nuevo, lo distinto, lo avanzado en

todas las materias sociales, políticas, económicas y científicas.

Allí aparecen fragmentos de novelas, ensayos, poesías, crítica

literaria y miscelánea. Entre otros, la revista publicó textos

de José María Eça de Queiroz, John Reed, Albert Einstein,

Pío Baroja, Sergio Carbó, Alejo Carpentier, José María

Chacón y Calvo, Rafael Esténger, José A. Fdez de Castro,

Orestes Ferrara, Antonio Gattorno, Nicolás Guillén, Fernando

Ortiz, y de muchos otros. Esta revista no debe confundirse con otra de

igual nombre, y que se publicó desde 1853 hasta 1857. La edición

preparada por Montalvo se complementa con un CD ROM, el cual constituye

una valiosa ayuda para investigadores y amantes en general de la cultura

cubana. Agradecemos profundamente este envío que enriquece y honra

los fondos de La Habana Elegante. Agradecemos

a Berta G. Montalvo el envío de una verdadera joya de la bibliografía

cubana: se trata del rescate de la Revista de La Habana que dirigiera

su padre, Gustavo Gutiérrez y Sánchez (1895 -- 1959). Publicada

primero por la Editorial R. H. (La Habana, 1930), apareció recientemente

bajo el sello de las ediciones Universal (Miami, 2001). Según nos

dice la señora Montalvo, la Revista de La Habana no fue "sólo

literaria sino preocupada por todo lo nuevo, lo distinto, lo avanzado en

todas las materias sociales, políticas, económicas y científicas.

Allí aparecen fragmentos de novelas, ensayos, poesías, crítica

literaria y miscelánea. Entre otros, la revista publicó textos

de José María Eça de Queiroz, John Reed, Albert Einstein,

Pío Baroja, Sergio Carbó, Alejo Carpentier, José María

Chacón y Calvo, Rafael Esténger, José A. Fdez de Castro,

Orestes Ferrara, Antonio Gattorno, Nicolás Guillén, Fernando

Ortiz, y de muchos otros. Esta revista no debe confundirse con otra de

igual nombre, y que se publicó desde 1853 hasta 1857. La edición

preparada por Montalvo se complementa con un CD ROM, el cual constituye

una valiosa ayuda para investigadores y amantes en general de la cultura

cubana. Agradecemos profundamente este envío que enriquece y honra

los fondos de La Habana Elegante.

Por

el camino de Sade / Sade's Way

Excelentemente traducidos por David Landau -- autor él mismo de

una novela a la que luego nos referiremos -- nos llega la alucinante colección

de sonetos Por el camino de Sade, del poeta Néstor Díaz de Villegas. Se trata, pues, de una edición bilingüe,

que ha editado Pureplay Press of Los Angeles. Lo que asombra en estos sonetos

es, por un lado, el dominio de la lengua, los sorprendentes giros acrobáticos

a que Díaz de Villegas somete el sentido; o mejor, los múltiples

sentidos de las palabras, y, por el otro, la manera tan magistral de embridar

esa libertad dentro de la forma clásica y cerrada por excelencia:

el soneto. Como se nos dice en la contraportada, se trata del "chaos within

order," o lo que es lo mismo, de un ordenamiento caótico. Anádanse

el no menos alucinante tuteo de la Historia, de sus referentes, que Néstor

combina de manera aparentemente aleatoria, pero que responde, en verdad,

a una meditación profunda de esos referentes. Además, el

hecho de que podamos contar con una edición bilingüe, posibilita

que un mayor número de lectores pueda acceder a la voz de Díaz

de Villegas. Nosotros no podemos menos que agradecerle el regalo cuya lectura

es, sin dudas, un poderoso estímulo para la imaginación y

la reflexión, pero, sobre todo, otra oportunidad para disfrutar

de los malabares del poeta con las palabras. He aquí, como ejemplo,

el primero de esos sonetos:

Díaz de Villegas. Se trata, pues, de una edición bilingüe,

que ha editado Pureplay Press of Los Angeles. Lo que asombra en estos sonetos

es, por un lado, el dominio de la lengua, los sorprendentes giros acrobáticos

a que Díaz de Villegas somete el sentido; o mejor, los múltiples

sentidos de las palabras, y, por el otro, la manera tan magistral de embridar

esa libertad dentro de la forma clásica y cerrada por excelencia:

el soneto. Como se nos dice en la contraportada, se trata del "chaos within

order," o lo que es lo mismo, de un ordenamiento caótico. Anádanse

el no menos alucinante tuteo de la Historia, de sus referentes, que Néstor

combina de manera aparentemente aleatoria, pero que responde, en verdad,

a una meditación profunda de esos referentes. Además, el

hecho de que podamos contar con una edición bilingüe, posibilita

que un mayor número de lectores pueda acceder a la voz de Díaz

de Villegas. Nosotros no podemos menos que agradecerle el regalo cuya lectura

es, sin dudas, un poderoso estímulo para la imaginación y

la reflexión, pero, sobre todo, otra oportunidad para disfrutar

de los malabares del poeta con las palabras. He aquí, como ejemplo,

el primero de esos sonetos:

Un

bardo de pelucas empolvadas,

un

sabio que no tiene quien le escriba,

se

tira en el camastro, bocarriba,

y

sueña con magníficas clavadas.

Lo

viene a despertar la comitiva

de

doctores y locos. Vienen hadas

madrinas

con las tetas embarradas

de

sangre, de alcanfor y de saliva.

La

gran Revolución lo ha traicionado.

La

misma Libertad que el libertino

soñó,

fornicadora del Estado,

lo

acusa de burlón y de Asesino

y

lo hace proclamar lo que ha callado:

la

República atroz de su destino.

No

siempre gana la muerte

es

el título de la novela de David Landau, que también recibimos

en su versión en español, y que fue publicada por Pureplay

Press of Los Angeles. Landau es el autor del libro sobre Kissinger

que The New Republic no duda en considerar como "el mejor

de los libros" sobre Kissinger. Benigno Dou (jefe de redacción de

El Nuevo Herald (y novelista él mismo) no duda en afirmar que Landau

"conoce la mentalidad y la historia cubana mejor que la mayoría

de los cubanos," añadiendo que éste "ha logrado en esta novela

lo que ningún otro escritor norteamericano e incluso cubano haya

conseguido hasta ahora: un vívido retrato de las complejas batallas

políticas que permitieron a Castro, al ganarlas, convertirse en

el déspota más influyente, más poderoso y con más

años en el poder en la historia latinoamericana." La novela se inicia

con una "Advertencia al lector" que es, justamente, uno de los mayores

incentivos a la curiosidad de éste: "Nadie quiere que conozcas la

historia que cuenta esta novela." Nótese el contrapunto entre "historia"

y "ficción" (novela) que, en el caso del español resulta

más ambiguo, puesto que una misma palabra -- "historia" -- puede

designar los reclamos de verdad de la Historia (history) y la ficción

(short story). De esta manera, la novela de Landau se posisiona a sí

misma, desde las primeras páginas, en un terreno pantanoso, ese

que media entre la ficción y la historia, o el testimonio. Esperamos

que nuestros lectores se animen, como nosotros, a resolver ese dilema mediante

la lectura atenta de la novela de Landau. es

el título de la novela de David Landau, que también recibimos

en su versión en español, y que fue publicada por Pureplay

Press of Los Angeles. Landau es el autor del libro sobre Kissinger

que The New Republic no duda en considerar como "el mejor

de los libros" sobre Kissinger. Benigno Dou (jefe de redacción de

El Nuevo Herald (y novelista él mismo) no duda en afirmar que Landau

"conoce la mentalidad y la historia cubana mejor que la mayoría

de los cubanos," añadiendo que éste "ha logrado en esta novela

lo que ningún otro escritor norteamericano e incluso cubano haya

conseguido hasta ahora: un vívido retrato de las complejas batallas

políticas que permitieron a Castro, al ganarlas, convertirse en

el déspota más influyente, más poderoso y con más

años en el poder en la historia latinoamericana." La novela se inicia

con una "Advertencia al lector" que es, justamente, uno de los mayores

incentivos a la curiosidad de éste: "Nadie quiere que conozcas la

historia que cuenta esta novela." Nótese el contrapunto entre "historia"

y "ficción" (novela) que, en el caso del español resulta

más ambiguo, puesto que una misma palabra -- "historia" -- puede

designar los reclamos de verdad de la Historia (history) y la ficción

(short story). De esta manera, la novela de Landau se posisiona a sí

misma, desde las primeras páginas, en un terreno pantanoso, ese

que media entre la ficción y la historia, o el testimonio. Esperamos

que nuestros lectores se animen, como nosotros, a resolver ese dilema mediante

la lectura atenta de la novela de Landau.

La

silla turca

así

tituló Carmen Díaz (Cuba, 1951) la novela que acaba de ser

editado por Nos y Otros Editores (Madrid, 2003). Graduada en Física en la Universidad de La Habana,

fue uno de los miles de refugiados que llegaron a Estados Unidos en 1980

a través de la llamada Flotilla del Mariel. En 1987 obtuvo un doctorado

en Psicología Clínica, y desde entonces trabaja como psicóloga

en el sur de la Florida. Ha formado parte de la Junta de directores del

Instituto de Estudios Cubanos y ha colaborado con múltiples proyectos

para el desarrollo de la cultura cubana en el exilio.

(Madrid, 2003). Graduada en Física en la Universidad de La Habana,

fue uno de los miles de refugiados que llegaron a Estados Unidos en 1980

a través de la llamada Flotilla del Mariel. En 1987 obtuvo un doctorado

en Psicología Clínica, y desde entonces trabaja como psicóloga

en el sur de la Florida. Ha formado parte de la Junta de directores del

Instituto de Estudios Cubanos y ha colaborado con múltiples proyectos

para el desarrollo de la cultura cubana en el exilio.

En su presentación de la novela, Madeline Cámara elogia su

"conmovedora sencillez," el "argumento bien narrado," los "personajes fuertes

y delineados," así como "la pintura de una época de Cuba

y su exilio, recién vivida, doliente, cargada de miseria y de belleza."

Espacial -- y aún temporalmente -- la trama de la novela se urde

entre La Habana y Miami. "De la primera a la última página

-- dice la mirada crítica de Madeline Cámara -- se teje un

mundo de rebeldía y esperanza, de mujeres que sueñan y luchan."

Ilustrada por Ismael Gómez Peralta, La silla turca es una novela

acerca del viaje; o mejor, acerca de las vicitudes de los múltiples

viajes: el del cuerpo, el de la memoria, incluso el del olvido. Nuestros

lectores deben acercarse a sus páginas con confianza: no serán

defraudados.

Deseo

de donde se era

De

Rosa Inguanzo no tenemos otra cosa que su poemario, editado también

por Nos y Otros Editores (2001). La persona desaparece casi del todo detrás

de lo que quizá es lo único que importa: su obra. Al comentar

Deseo de donde se era, y citando a la propia Inguanzo, Madeline Cámara

expresa: "Entre la narración y el golpe de imagen, parece que el

verso busca explicarnos algo, 'esa preexistencia de donde surge un libro',

según Rosie Inguanzo," resumiendo de este modo la estética

del libro: "Los senderos que aquí transitará el lector se

bifurcan por diversos caminos: el simbólico viaje a los orígenes

y el juego textual, que a la larga son modos de explorar lo desconocido."

Ese viaje a lo desconocido, lo es también a la ausencia, tal y como

lo demuestra el siguiente poema: De

Rosa Inguanzo no tenemos otra cosa que su poemario, editado también

por Nos y Otros Editores (2001). La persona desaparece casi del todo detrás

de lo que quizá es lo único que importa: su obra. Al comentar

Deseo de donde se era, y citando a la propia Inguanzo, Madeline Cámara

expresa: "Entre la narración y el golpe de imagen, parece que el

verso busca explicarnos algo, 'esa preexistencia de donde surge un libro',

según Rosie Inguanzo," resumiendo de este modo la estética

del libro: "Los senderos que aquí transitará el lector se

bifurcan por diversos caminos: el simbólico viaje a los orígenes

y el juego textual, que a la larga son modos de explorar lo desconocido."

Ese viaje a lo desconocido, lo es también a la ausencia, tal y como

lo demuestra el siguiente poema:

Un

adiós

Me

entristeció la pascua,

el

libro de la guerra

mirarte

empapelado

aseado

y pálido.

De

ida.

Y

nuestro hijo,

que

se quedó sin nombre

en

la penumbra.

La

profesía del Orisha

se

titula la novela del narrador cubano Lázaro Lorenzo Reina (Manzanillo,

1956), y quien reside en los Estados Unidos desde 1980. Ganador del Primer

Premio de La Porte des Poètes con el cuento de humor negro

El velorio (1987), Lorenzo Reina aparece incluído

en una antología del cuento latinoamericano Monóculo de

Los Ángeles (1994), y él mismo publicó una colección

de cuentos cubanos (1989). Como dramaturgo, Reina publicó La

comedia de los géneros (1991). Actualmente reside en California

donde cursa estudios superiores de literatura hispanoamericana.

humor negro

El velorio (1987), Lorenzo Reina aparece incluído

en una antología del cuento latinoamericano Monóculo de

Los Ángeles (1994), y él mismo publicó una colección

de cuentos cubanos (1989). Como dramaturgo, Reina publicó La

comedia de los géneros (1991). Actualmente reside en California

donde cursa estudios superiores de literatura hispanoamericana.

La trama de La profesía del Orisha, se nos dice, "se apoya en elementos

esenciales que definen la trama social cubana de las últimas décadas:

la lucha por la supervivencia, la lucha por emigrar a Estados Unidos, la

división de la familia por sus credos políticos, los crímenes

cometidos por las dictaduras, las aventuras amorosas de los personajes,

las esperanzas y desesperanzas de recuperar algún día los

bienes perdidos. Los personajes viven rodeados de mentiras con una permanente

sensación de angustia y sobresalto, atrapados y con máscaras

para cada situación de la vida cotidiana. Todo acontece en el mundo

mágico y misterioso de las deidades orishas."

Por nuestra parte, no dudamos acerca de la merecida recepción que

este original libro tendrá entre nuestros lectores. Felicitamos

a Lorenzo Reina y esperamos nos mantenga al tanto de sus futuras publicaciones.

Eduardo

Manet gana la primera edicion del Premio Telegramme

Maestro!,

la obra triunfadora, se inspira libremente en la vida del violinista negro

cubano Claudio José Brindis de Salas. El escritor exiliado cubano

Eduardo Manet obtuvo el premio Telegramme, que otorga la publicación francesa del mismo nombre.

otorga la publicación francesa del mismo nombre.

Esta es la primera convocatoria del galardón. Manet, residente en

París, se ha llevado el premio con su novela Maestro!, inspirada

en la vida del violinista cubano Claudio José Brindis de Salas,

conocido como el "Paganini negro".

Un jurado compuesto por críticos literarios y libreros escogió

10 obras entre los 757 publicados en el otoño de 2002. Posteriormente,

la selección se sometió al criterio de 600 lectores que tomaron

la decisión final.

La novela ha recibido una crítica muy favorable en Francia y próximamente

será traducida al griego. Según explicó Manet, existe

poca documentación sobre la vida de Brindis de Salas. Para Maestro!,

el escritor cubano mezcló hechos reales y ficción.

La primera parte de la novela está dedicada a situar al personaje

a través de las respuestas que un noble francés, amigo del

músico, da en una entrevista.

En la parte siguiente, la ex esposa de Brindis de Salas, una baronesa alemana

cuyo nombre se desconoce, escribe a su hija una carta sobre el violinista.

La parte final es la búsqueda de un joven periodista cubano que

quiere escribir la primera biografía del músico negro.

Claudio José Brindis de Salas (1852-1911) es una de las figuras

más relevantes de la música clásica de Cuba. Completó

su formación en el Conservatorio de París. Fue aclamado en

Milán, Florencia, Berlín, Londres y San Petersburgo, entre

otras ciudades europeas. Dirigió el Conservatorio de Haití;

viajó por Venezuela, Centroamérica, México, España

y Argentina; y residió en Berlín donde llegó a ser

nombrado músico de cámara del Emperador.

A pesar de la gloria alcanzada, murió en la indigencia, en un albergue

de Buenos Aires. En 1930 los restos del violinista fueron trasladados con

honores a La Habana.

Telegramme

es un diario fundado a inicios del siglo pasado y tiene una tirada de 250.000

ejemplares.

Encuentro,

12 de junio, 2003

Regalías

el cuño... de punta a punta

Eso, ni se pregunta, Regalías con filtro, mejores de punta

a punta. Filtro perfecto por una punta, y  mejor

tabaco por la otra punta. ¿Y qué es lo que hay entre punta

y punta? Eso, ni se pregunta: Regalías, el cuño. Póngale

el cuño: no hay un cigarro como Regalías. Es el cigarro de

los vencedores. Los perdedores sólo fuman Populares o Vegueros,

pero usted, amigo mío, usted nació para ganar. Fume Regalías

y súbase al tranvía. Sienta el placer de llevarse a los labios

un cigarro único, estelar. Humedézcalo de placer frente al

mar inmenso, azul, democrático, en fin, el mar. Hágalo suyo,

másquelo con pasión de fumador experto, juegue con él.

Usted sentirá una cosquilla en el paladar que no puede confundirse

con ninguna otra: es el inconfundible efecto de Regalías el cuño.

Abra una caja y vea como el mundo se abre a su deseo. Si fumar es un placer,

genial, sensual; entonces, fume con largueza un Regalías el cuño.

No acepte imitaciones. mejor

tabaco por la otra punta. ¿Y qué es lo que hay entre punta

y punta? Eso, ni se pregunta: Regalías, el cuño. Póngale

el cuño: no hay un cigarro como Regalías. Es el cigarro de

los vencedores. Los perdedores sólo fuman Populares o Vegueros,

pero usted, amigo mío, usted nació para ganar. Fume Regalías

y súbase al tranvía. Sienta el placer de llevarse a los labios

un cigarro único, estelar. Humedézcalo de placer frente al

mar inmenso, azul, democrático, en fin, el mar. Hágalo suyo,

másquelo con pasión de fumador experto, juegue con él.

Usted sentirá una cosquilla en el paladar que no puede confundirse

con ninguna otra: es el inconfundible efecto de Regalías el cuño.

Abra una caja y vea como el mundo se abre a su deseo. Si fumar es un placer,

genial, sensual; entonces, fume con largueza un Regalías el cuño.

No acepte imitaciones.

Actualidad

de Eliseo Grenet

En

el aniversario 110 de su natalicio

Omar

Vázquez

Pudiera parecer solo historia musicográfica, pero lo que sucede

actualmente le da relevancia al hecho. A finales de la década de

los 40 (s. XX), el compositor Eliseo Grenet Sánchez visitó

la Isla de Pinos, en compañía del escritor y poeta Filiberto

Ramírez Corría, y se interesó por el suco suco,

ritmo surgido en la zona de la Tumbita (hoy Santa Fe).

surgido en la zona de la Tumbita (hoy Santa Fe).

Grenet, sirviéndose de los medios de difusión vigentes en

aquella época (principalmente las victrolas y la radio) logró

que Felipe Blanco y Domingo Pantoja, entre otros números, trascendieran

nuestro archipiélago.

Mongo Rives y su Tumbita Criolla se mantienen fieles a la manera tradicional

de interpretar el suco suco. Con armonizaciones contemporáneas,

el grupo Islacaribe, que dirige Frank Federico Boza, comienza a

hacerse sentir con este ritmo, mientras Moncada, ha colocado en primeros

planos el título María Elena, de la autoría de Rives.

¿Se abre un nuevo capítulo del suco suco en la exitosa historia

de la música bailable cubana, dándole la razón a Grenet?

Grenet nos dejó otro legado que también cobra actualidad:

el del compromiso del artista con la lucha de su pueblo, pues su Lamento

cubano (1932), ha devenido una de las canciones políticas más

importantes de nuestro acervo. Surgió en la época de la dictadura

de Machado y su denuncia: "¡Oh! Cuba hermosa, primorosa,/ ¿por

qué sufres hoy/ tanto quebranto?/ ¡Oh! Patria mía,/

¡quién diría/ que tu cielo azul/ nublara el llanto!/..."

fue demasiado contundente.

La letra era de Teófilo Radillo, uno de sus colaboradores, pero

fue Grenet el que cargó con la responsabilidad y tuvo que salir

de Cuba para salvar la vida de una muerte segura a manos de los esbirros

de Machado. Volvió a La Habana a la caída de este, un año

después.

Compositor, pianista, director de orquesta y hasta cantante discreto, Grenet

exhibe otros relevantes méritos, pues en 1936, en Nueva York, hizo

una meritoria labor de divulgación de nuestra música, introduciendo

la conga, labor que continuó en Francia, España y otros escenarios

de Europa.

Hay

que recordar la música que puso a los versos Motivos de son,

de Nicolás Guillén, y sus danzones La Mora, Papá

Montero, Si me pides el pescao, Si muero en la carretera;

las canciones Las perlas de tu boca, El sitierito, Tabaco

verde, y Drume negrita; los pregones Rica pulpa

y El tamalero; y los tangos congos Mamá Inés

y Espabílate.

De ahí la trascendencia de este aniversario 110 del natalicio de

Eliseo Grenet (La Habana, 12 de junio de 1893- 4 de diciembre de 1950),

celebrado ayer.

Granma,

13 de junio, 2003

Nota

de La Habana Elegante:

También Lamento cubano fue la canción con que dio

inicio la conocida pieza de teatro Santa Cecilia, de Abilio Estévez,

estrenada en 1994 en La Habana -- si la memoria no nos traiciona -- y en

el contexto de la llamada crisis de los balseros. Hasta donde sabemos,

la elección de Estévez no aludía precisamente al machadato.

Y si bien el autor no "tuvo que salir de Cuba para salvar la vida de una

muerte segura," el caso es que, también,

tuvo que salir.

Legión

de Honor para Alicia Alonso

(con

permiso de) José Luis Estrada Betancourt

Cincuenta y cinco millones de años puede ser un período de

tiempo largo o corto según se mire (o se respire). Sin embargo,

para el Ballet Nacional de Cuba representan años de una entrega

absoluta en virtud de la cultura nacional y universal.

De ello da fe no solo el pueblo cubano, sino el mundo entero (sí,

el mundo entero: desde aquí  hasta

allí). El próximo sábado, por ejemplo, la prima

ballerina ressoluta Alicia Alonso será investida (o sea, que

la van a vestir) con el grado de Oficial de la Legión de Honor de

Francia, a partir de un decreto dictado por el presidente de ese país,

Jacques Chirac. Esta sería la undécima distinción

que le otorga la nación gala a la artista. La próxima será

la de Prima Tutankhemosis Inmóvil Causa. hasta

allí). El próximo sábado, por ejemplo, la prima

ballerina ressoluta Alicia Alonso será investida (o sea, que

la van a vestir) con el grado de Oficial de la Legión de Honor de

Francia, a partir de un decreto dictado por el presidente de ese país,

Jacques Chirac. Esta sería la undécima distinción

que le otorga la nación gala a la artista. La próxima será

la de Prima Tutankhemosis Inmóvil Causa.

Sin dudas, una alta distinción que se suma a otros momentos importantes

con los cuales el BNC festejará su nuevo aniversario. Entre ellos

se destaca el estreno mundial de la nueva creación coreográfica

de la Alonso, Romeo y Julieta o Shakespeare y sus cáscaras

(digo, máscaras), el pasado 23 de julio en el espacio escénico

la Nave de Sanguto, de la Comunidad Valenciana, y que luego será

presentada en Cuba (en moneda nacional la tertulia) durante el mes de diciembre

junto a otras producciones como El lago de los cines y Cascanueces

(el programa incluye un extenso vocabulario para los no iniciados en materia

de nueces, de cascanueces y, en general, de Navidades).

No me aventuro a hablar del nivel de la coreografía porque no tendría

nada que decir, pero puedo asegurar, afirmó Alicia, que brotó

del corazón. ¿De dónde brotaron, entonces, las otras?

Así finalizaba la conferencia de prensa que se ofreció la

víspera en el Gran Teatro de La Habana, donde se mostró la

primera escena de esta obra basada en la importante novela (¡¡¡!!!,

sic) del escritor inglés, que habla del amor en grande. No la comento

por falta de espacio, pero no se preocupen que ya dará mucho de

qué hablar. Para que tengan una idea... ¿recuerdan el estreno

de Yagruma? A propósito, ¿qué se habrá

hecho de ese ballet?

Romeo... utiliza (por primera vez en una danza) la partitura de la ópera

homónima del compositor Charles Gounod, con adaptaciones orquestales

de Juan Piñera (la Asociación de Defensa de Derechos de

Gounod ya entabló demanda). El libreto es de José Ramón

Neyra; la escenografía, de Ricardo Reymena; y los diseños

de vestuarios y de luces, de los españoles Pedro Moreno y Gloria

Montesinos. En cuanto al desastre, es todo, assolutamente todo,

de la Alonso.

Juventud

Rebelde, 2 de julio, 2003

Locas

encolerizadas

La Asociación de Locas del Barrio Chino de La Habana ha presentado

una protesta formal ante el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El

motivo de la protesta obedece a unas frases ofensivas proferidas recientemente

por el Máximo Líder Fidel Castro contra los maricones cubanos.

"Estoy anonadada," expresó -- visiblemente contrariada -- María

Cay. "Esto no puede tolerarse más," vociferó La Dama de Shangai,

y afirmó que le pediría una explicación a la Miguelina

Jar Niz. Gracias a una copia de la protesta, comprada en fulas por nuestra

redacción, podemos ahora reproducir uno de sus fragmentos: "¿Hasta

cuándo -- preguntan en el documento las locas del Barrio Chino --

se nos seguirá tratando de manera ofensiva?" Como es de todos sabido,

ante el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. El

motivo de la protesta obedece a unas frases ofensivas proferidas recientemente

por el Máximo Líder Fidel Castro contra los maricones cubanos.

"Estoy anonadada," expresó -- visiblemente contrariada -- María

Cay. "Esto no puede tolerarse más," vociferó La Dama de Shangai,

y afirmó que le pediría una explicación a la Miguelina

Jar Niz. Gracias a una copia de la protesta, comprada en fulas por nuestra

redacción, podemos ahora reproducir uno de sus fragmentos: "¿Hasta

cuándo -- preguntan en el documento las locas del Barrio Chino --

se nos seguirá tratando de manera ofensiva?" Como es de todos sabido,  hace

poco una emisora de la Florida le tomó el pelo a Castro al hacerle

creer que hablaba con Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Una

vez que la burla quedó al descubierto, y que se le hizo saber al

mandatario cubano que había caído en la trampa, éste

comenzó a vociferar: "¿En qué caí, comemierda?

¿En qué caí, maricón? ¿En qué

caí, mariconzón?", y continuó con ofensas como "vete

para el co... de tu madre". "Si no existe una política gubernamental

de acoso a los homosexuales -- se preguntan las locas perspicaces -- ¿cómo

es que el Máximo Líder echa mano, apenas se le provoca, a

'maricón' y a su aumentativo: ma-ri-con-zÓn para ofender

a su vez? ¿No constituye esto una luz verde que alienta el desprecio

hacia nosotras? ¿No podría, incluso, servir de guía,

de faro que ilumine el camino del odio homofóbico? Porque, ¿no

es Castro nuestro ejemplo, y el único, además? Lo que más

ha molestado a las locas federadas es que no se ha tomado en cuenta --

o lo que es peor, se ha ignorado -- las miles de ellas que, respondiendo

al llamado de la Revolución, se han integrado a las MTT, a la UJC,

al PCC, a la UNEAC, a los Pioneros, e, incluso, a la misma Seguridad del

Estado. De esta manera, las locas federadas del Barrio del Imperio Celeste

están exigiendo una explicación que, o no recibirán

nunca, o que les llegará -- es lo que sospechamos va a suceder --

de manera inequívoca y clara, en un cubanísimo y aguerrido:

¡¡¡¡Ma-ri-con-zón-zón!!!! hace

poco una emisora de la Florida le tomó el pelo a Castro al hacerle

creer que hablaba con Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Una

vez que la burla quedó al descubierto, y que se le hizo saber al

mandatario cubano que había caído en la trampa, éste

comenzó a vociferar: "¿En qué caí, comemierda?

¿En qué caí, maricón? ¿En qué

caí, mariconzón?", y continuó con ofensas como "vete

para el co... de tu madre". "Si no existe una política gubernamental

de acoso a los homosexuales -- se preguntan las locas perspicaces -- ¿cómo

es que el Máximo Líder echa mano, apenas se le provoca, a

'maricón' y a su aumentativo: ma-ri-con-zÓn para ofender

a su vez? ¿No constituye esto una luz verde que alienta el desprecio

hacia nosotras? ¿No podría, incluso, servir de guía,

de faro que ilumine el camino del odio homofóbico? Porque, ¿no

es Castro nuestro ejemplo, y el único, además? Lo que más

ha molestado a las locas federadas es que no se ha tomado en cuenta --

o lo que es peor, se ha ignorado -- las miles de ellas que, respondiendo

al llamado de la Revolución, se han integrado a las MTT, a la UJC,

al PCC, a la UNEAC, a los Pioneros, e, incluso, a la misma Seguridad del

Estado. De esta manera, las locas federadas del Barrio del Imperio Celeste

están exigiendo una explicación que, o no recibirán

nunca, o que les llegará -- es lo que sospechamos va a suceder --

de manera inequívoca y clara, en un cubanísimo y aguerrido:

¡¡¡¡Ma-ri-con-zón-zón!!!!

Juan

Carlos Tabío presentará en Madrid una película sobre

la emigración cubana

El

cineasta cubano estará el próximo 4 de julio en la capital

española para el estreno de Cuando estés lejos

El cineasta cubano Juan Carlos Tabío, codirector de Fresa y chocolate,

estrena en La Habana y Madrid su más reciente trabajo, Cuando

estés lejos, una cinta de historias cruzadas que tienen como

eje la emigración, informó EFE.

La nueva película de Tabío, coproducida por el Instituto

Cubano de Arte e Industria Cinematográficas (ICAIC) y la productora

española Tornasol Films S.A., se rodó en Cuba y España,

y contó con un presupuesto de unos tres millones de dólares.

contó con un presupuesto de unos tres millones de dólares.

El filme ya se estrenó en La Habana y Tabío la presentará

en Madrid el 4 de julio. El guión, explicó el cineasta, se

basa en una idea original suya, que elaboró con el director Arturo

Arango, quien ya colaboró con él en la historia de Lista

de espera, su anterior película.

En Cuando estés lejos se cruzan tres historias que "tienen como

denominador común la emigración de cubanos", señaló

Tabío, y consideró que "aborda una parte muy importante de

la realidad, no sólo cubana, sino del Tercer Mundo".

El también codirector de Guantanamera, junto al desaparecido

Tomás Gutiérrez Alea, destacó la presencia de "un

juego dramatúrgico planteado de la relación entre ficción

y realidad", y confesó que a los géneros les ha tenido siempre

"bastante miedo".

Al igual que en otros filmes como Plaff, Se permuta o El

elefante y la bicicleta, Tabío utiliza el humor "para reflexionar

sobre la vida".

El cineasta comentó que "no tiene mucho sentido" encasillar la película

en un género. "Pienso que hay elementos de humor, de drama, porque

creo que la vida viene mezclada ya, entonces se trata de reflejar de alguna

manera algunos aspectos de la realidad cubana y humana".

En el filme, Mercedes y Pedro, una productora y un guionista cubanos, intentan,

junto con Alberto, un actor y productor español, ponerse de acuerdo

para realizar una película sobre los cubanos que se van de su país,

los que no se quieren ir, y los que se quieren ir y no pueden.

El personaje central es Marilyn, una emigrante cubana de 45 años

que dejó la Isla siendo una adolescente y regresa para visitar a

una tía.

La mujer muere poco antes del retorno de su sobrina y, en la funeraria,

Marilyn conoce a Lázaro, quien hace cola en la Sección de

Intereses de Estados Unidos en La Habana con la aspiración de conseguir

un visado para emigrar.

El elenco está integrado por los actores cubanos Susana Pérez,

Mijail Mulkay, Mirtha Ibarra, Bárbaro Marín y Laura Ramos;

y los españoles Antonio Valero, Roberto Enríquez, Carlos

Kaniowsky y Marta Beláustegui, entre otros.

Encuentro,

Julio 3, 2003

La

reina del bolero, Olga Guillot, canta en Barcelona

La

cantante prepara su autobiografía que saldrá a la luz bajo

el título Con derecho a balcón

La cubana Olga Guillot actuará el próximo viernes en el Teatre

Grec de Barcelona. El concierto comenzará a las 22.00, hora local,

y forma parte del Festival Grec. Los asistentes podrán escuchar

temas como Soy lo prohibido y Me muero, me muero, que ha

hecho famosos "la reina del  bolero".

En declaraciones publicadas por Europa Press, Guillot, de 77 años,

dijo que "el bolero no es una música vieja, porque la música

no tiene edad". bolero".

En declaraciones publicadas por Europa Press, Guillot, de 77 años,

dijo que "el bolero no es una música vieja, porque la música

no tiene edad".

"El bolero es celoso, gruñón, romántico, peleonero,

agresivo y cariñoso", afirmó la cantante, y agregó

que el género "nació en Cuba". "Y yo nací con él,

es parte de mis raíces".

En el concierto del viernes en Barcelona, Guillot estará acompañada

por el director de orquesta Daniel Espasa y músicos como Juan de

Diego, Javier Crespo y Narcís Vidal, entre otros, con los que aseguró

formar "un equipo perfecto".

Guillot consideró que, pese a la tendencia musical a la fusión,

que ha dado lugar a diversos tipos de géneros, como el bolero-jazz,

"el verdadero bolero todavía existe".

De la nueva generación de cantantes, resaltó el trabajo del

mexicano Luis Miguel. "La nueva generación se arrulla al bolero

a través de lo que hemos hecho nosotros", pero la edad es un factor

importante para los intérpretes de este género. "Cuando era

muy joven, no tenía vivencias, no sufría, sólo cantaba

bonito", explicó.

La cubana alabó el papel del cineasta Pedro Almodóvar en

el regreso del bolero a España, a través de las bandas sonoras

de sus películas.

La cantante salió de Cuba en 1961 y dice que no vuelve "mientras

mande Fidel" Castro. Tras 63 años de carrera ha grabado 59 discos,

y prepara una autobiografía, titulada Con derecho a balcón,

que publicará la editorial Planeta en España.

Encuentro,

3 de julio, 2003

Guillermo

Cabrera Infante gana el Premio Cristóbal Gabarrón

AFP/ Valladolid. El escritor exiliado cubano Guillermo Cabrera Infante

ganó este viernes el Premio Internacional Fundación Cristóbal

Gabarrón de Letras 2003, informó la organización.

El jurado, presidido por la escritora y periodista Rosa Pereda, decidió

"por unanimidad" concederle el premio y destacó que el escritor es un "gran conocedor de la

música popular cubana y apasionado cinéfilo que sabe conjugar

las diversas artes en su discurso creativo de gran utilidad y riqueza".

el premio y destacó que el escritor es un "gran conocedor de la

música popular cubana y apasionado cinéfilo que sabe conjugar

las diversas artes en su discurso creativo de gran utilidad y riqueza".

El premio, consistente en una escultura de oro del artista Cristóbal

Gabarrón, se entregará el próximo 17 de octubre en

el Teatro Calderón de Valladolid (Castilla y León). Durante

la ceremonia también se entregarán los galardones de Artes

Plásticas, Artes Escénicas, Ciencia e Investigación,

Pensamiento y Humanidades, Restauración y Conservación, Deportes

y Trayectoria Humana.

Cabrera Infante, nacido en Gibara, Holguín, en abril de 1929, reside

en Londres. Es autor de títulos como Tres tristes tigres y La Habana

para un infante difunto.

En la edición anterior, el premio Fundación Gabarrón

de las Letras fue para el escritor peruano Mario Vargas Llosa.

Encuentro,

4 de julio, 2003

Otorgan

distinción Espejo de Paciencia a Rosita Fornés

Yanetsy

León González

estudiante

de Periodismo

La vedette de Cuba, Rosita Fornés, recibió la distinción

Espejo

de Paciencia y el Tinajón de la Sobrevivencia

que otorga la dirección provincial de cultura de Camagüey,

durante el espectáculo Una Rosa para todos, en el teatro

Principal de esta ciudad.

El facsímil con la firma de Silvestre de Balboa -- autor en 1608

de la primera obra literaria cubana y seguidor de la carrera de la Fornés

desde sus comienzos --, junto a otros reconocimientos de  instituciones

del territorio (¿cuál?, no pregunten, que no sabemos), incrementan

los lauros de la artista que ostenta la Orden Félix Varela

y la medalla Alejo Carpentier, por su aporte al arte y la cultura

nacionales. Se supo más tarde que la distinción Espejo

de Paciencia se le había otorgado también a todos y cada

uno de los asistentes al espectáculo. Cuando le preguntaron qué

había sentido al recibir la distinción Espejo de Paciencia,

expresó: "Figúrense hacía tiempo que no nos veíamos.

Fue un momento en que evoqué muchas actividades en las que cantamos

juntos. Él hacía la prima, y yo era la segundona." Claro,

se refería a Silvestre de Balboa. instituciones

del territorio (¿cuál?, no pregunten, que no sabemos), incrementan

los lauros de la artista que ostenta la Orden Félix Varela

y la medalla Alejo Carpentier, por su aporte al arte y la cultura

nacionales. Se supo más tarde que la distinción Espejo

de Paciencia se le había otorgado también a todos y cada

uno de los asistentes al espectáculo. Cuando le preguntaron qué

había sentido al recibir la distinción Espejo de Paciencia,

expresó: "Figúrense hacía tiempo que no nos veíamos.

Fue un momento en que evoqué muchas actividades en las que cantamos

juntos. Él hacía la prima, y yo era la segundona." Claro,

se refería a Silvestre de Balboa.

Crazy

cha cha cha y Balada para un loco (¿a quién se

la habrá dedicado?) integraron las 10 interpretaciones de Rosita

Fornés en el espectáculo de más de dos horas, que

incluyó guarachas, sones, comedias musicales, tango y un cuadro

español, géneros incursionados por la vedette y mezclados

con nuevas tendencias musicales. El numerito de La chica ye ye fue

retirado del programa porque, consultados el espejo y el tiempo, éstos

dijeron: "chica, no, no."

Como un reto que la entusiasmó, calificó Fornés la

presentación, y agradeció a Raúl de la Rosa, su representante

(en Palma Soriano, La Palma, Jatibonico y Songo La Maya) y organizador

del espectáculo concebido para un público variado que disfrutó

además, de la actuación de jóvenes valores y se unió

al festejo por los 650 años de vida artística de la homenajeada.

El elenco integrado por Rosa María Medel, Rafael Espín (hermano

de Vilma Espín), el trío Éxtasis, Yunier Díaz

(representante de Yudisleisy), Yolie y el Ballet de la Televisión

Cubana (capitaneado por la longeva Christy Domínguez), se dirigirá

a Ciego de Ávila, para continuar con la gira nacional que desde

el pasado mes realiza la Vejete (digo, la Vedette) de Cuba,

y que ahora será disfrutada en la región central del país.

El tour concluirá con una actuación especial en el

Parque

de la Prehistoria donde le será develada una estatua a la Fornés

(AIN). Tan conmovedora actividad será trasmitida por satélite,

y en vivo, a diez millones de cubanos, quienes disfrutarán así

de un respiro entre la última Tribuna Abierta y la próxima.

Granma,

12 agosto

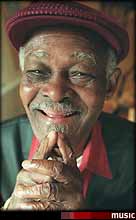

Fallece

Compay Segundo a los 95 años de edad

Desde

la pasada semana el estado de salud del músico era delicado. Compay

se vio obligado a suspender varias actuaciones programadas para el verano

en Europa

El músico cubano Compay Segundo murió el domingo en La Habana

a los 95 años de edad, según publicó la agencia EFE

a partir de información ofrecida por Warner, la casa discográfica

del músico en Madrid.

Compay murió dos días después de recibir en el Hotel

Nacional de La Habana un homenaje de los músicos de su banda, en el que fueron interpretados muchos de sus

éxitos.

músicos de su banda, en el que fueron interpretados muchos de sus

éxitos.

Desde la pasada semana su estado de salud era delicado. "Los médicos

le recomendaron que debía mantenerse en reposo absoluto a causa

de una deficiencia renal" que le afectaba ya hace varios meses, explicó

su hijo Salvador Repilado.

En los últimos días, Compay Segundo se vio obligado a cancelar

un concierto que tenía en Londres y otras actuaciones en España.

Máximo Francisco Repilado Muñoz, el verdadero nombre del

músico, nació el 18 de noviembre de 1907 en Siboney, provincia

de Santiago de Cuba. Aprendió a tocar el tres y el clarinete, y

a cantar y componer en la década de los veinte.

Después de colaborar con figuras de la relevancia de Antonio y Evelio

Machín o Benny Moré, comenzó a trabajar en la agricultura

y, tras su jubilación, retomó su carrera musical.

El disco y documental Buena Vista Social Club, en el participó junto

con otras figuras reconocidas de la música cubana como Ibrahim Ferrer,

Rubén González, Puntillita y Omara Portuondo, entre otros,

obtuvo un premio Grammy en 1997.

Compay Segundo grabó nueve discos, entre otros, Lo mejor de la

vida, Las flores de la vida, Calle Salud, y en el más

reciente hace dúos con la caboverdiana Cesaria Evora, el francés

Charles Aznavour, el cubano Pablo Milanés y los españoles

Martirio y Antonio Banderas.

Encuentro,

15 de julio, 2003

¡Gracias,

Compay!

Orlando

Guevara Núñez

SANTIAGO DE CUBA.- Una sentida manifestación de duelo popular devino

aquí el sepelio de Compay Segundo, sepultado ayer en el panteón

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el cementerio Santa Ifigenia,

de la Ciudad Héroe.

Miles de personas desfilaron frente al féretro expuesto en el Salón

de la Ciudad. Ofrendas florales dedicadas por el Comandante en Jefe Fidel

Castro; el ministro de Cultura, Abel Prieto; Misael  Enamorado,

primer secretario del Partido en la provincia, y diversas instituciones

honraron al trovador. Enamorado,

primer secretario del Partido en la provincia, y diversas instituciones

honraron al trovador.

Aquí, cubierto por la bandera cubana que tanto amó y defendió,

Compay Segundo estaba acompañado de su inseparable guitarra, de

su sombrero, un habano, sus maletas de viaje, sus condecoraciones.

Confundiéndose con el dolor y la solemnidad, trovadores interpretando

sus canciones. Chan Chan esta vez escuchado con otro sentido.

Una joven con lágrimas incontenibles. Un anciano que se inclinó

y depositó un beso sobre el féretro. Personas de todas las

edades concentradas a ambos lados del recorrido fúnebre, realizado

a pie. Pétalos de flores esparcidos desde los balcones que algún

día escucharon sus serenatas.

pie. Pétalos de flores esparcidos desde los balcones que algún

día escucharon sus serenatas.

El musicólogo Lino Betancourt definió el pesar y la ternura

del momento. "Nunca una palma herida por un rayo ha sido tan altiva. ¿Dónde

estará ahora Compay Segundo? Tal vez en la cresta de una ola que

besa la orilla de la playa Siboney. O sobre una estrella, en el pétalo

de una flor, o en el humo de su veguero, o en su sombrero que él

pidió se quedara aquí en Santiago de Cuba. Estará

siempre en el corazón del pueblo".

Aquí reposará eternamente el trovador, el combatiente, el

amigo de la sonrisa perenne, el artista que en nombre de su pueblo estremeció

afamados escenarios internacionales. Aquí, junto a Pepe Sánchez,

a Ñico Saquito y otros destacados trovadores.

Lino lo dijo bien: "Gracias por Chan Chan, gracias por Las flores de

la vida. ¡Gracias, Compay!

Amplia

repercusión mundial

No por esperada, debido al agravamiento de su estado de salud en las últimas

semanas como consecuencia de insuficiencia renal y un agudo desajuste metabólico,

la noticia del deceso de Compay Segundo dejó de causar consternación

a lo largo y ancho del mundo.

En España, según reportó ANSA, la Sociedad General

de Autores y Editores (SGAE) lamentó la muerte de Compay Segundo,

al que calificó como "una de las más importantes figuras

de la música popular de Cuba de las últimas décadas".

El cantante tenía 129 títulos registrados en la SGAE, que

le había otorgado varios Premios de la Música y hace dos

años publicó su biografía, escrita por Luis Lázaro.

La cantante española Martirio, quien trabajó en varias ocasiones

con Compay Segundo, recordó que el músico "transformaba todo

lo que le rodeaba y volvía caliente hasta el corazón más

frío".

El VI Festival Internacional del Son de República Dominicana será

dedicado este año a Compay Segundo, considerado por los soneros

de ese país una figura cumbre del género, anunció

el organizador del encuentro Raúl Pérez Peña.

"Compay no solo fue un gran trovador, sino que descolló como uno

de los grandes músicos populares de todas las épocas, inventor

del armónico, un instrumento de siete cuerdas que facilitaba todos

sus experimentos sonoros", dijo en La Habana Chucho Valdés, ganador

de cuatro Premios Grammy en Estados Unidos.

En los cuatro puntos cardinales se ha hecho sentir la pérdida. A

Granma,

por ejemplo, han llegado mensajes de condolencia del colombiano Rafael

Bassi, de la eslovena Katja Biloslav, del italiano Renato Gorgoni, del

bonairense Carlos Jiménez, de la puertorriqueña Fundación

Expresiones Culturales, del vasco Félix Diez, y de la gran cantante

dominicana Sonia Silvestre.

Granma,

16 de julio, 2003

Aniversario

de la muerte de Sindo Garay

Compositor de melodías que ya forman parte, por derecho propio,

de la mitología musical cubana Sindo Garay, que había

nacido en Santiago de Cuba, murió en La Habana el 17 de julio de

1968, y fue  sepultado

en Bayamo, cumpliéndose así su deseo póstumo. Su nombre

está para siempre unido a composiciones que nos son tan queridas

como entrañables: La Bayamesa, Perla marina

y La tarde. sepultado

en Bayamo, cumpliéndose así su deseo póstumo. Su nombre

está para siempre unido a composiciones que nos son tan queridas

como entrañables: La Bayamesa, Perla marina

y La tarde.

Federico García Lorca le había llamado El Gran Faraón

de Cuba. Sindo Garay puede, con justicia, ser considerado como el padre

de la canción trovadoresca cubana. Además de los títulos

ya mencionados podríamos agregar otros como: Guarina, Tardes

Grises (memorables, por cierto, la interpretación que de ella

hacen Ela Calvo y Omara Portuondo), El huracán y la palma,

Amargasverdades,

Retorna,

Ojos

de sirena, y muchas más hasta rondar las casi setecientas composiciones

musicales.

Hace unos años, Artex produjo -- bajo licencia de la Egrem

-- un disco compacto con algunas de las más conocidas canciones

de Sindo Garay, e interpretadas por diversos artistas. No obstante lo desigual

del resultado final, se trata de un disco que debiera atesorarse, aunque

sólo fuese por los regalos que nos hacen Pablo Milanés (La

tarde y Tormento fiero), Barbarito Diez (La perla marina),

Ela Calvo (Tardes grises), La bayamesa (Hermanas Martí),

y Retorna (Clara y Mario).

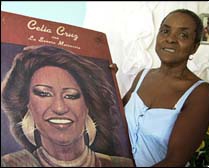

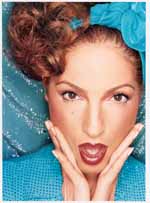

Muere

Celia Cruz, la Guarachera de Cuba

Ivette

Leyva Martínez, Miami

Celia Cruz, la cantante cubana más popular y descollante del siglo

XX, falleció el miércoles [16 de julio] a los 78 años

en su casa de Nueva Jersey, víctima de cáncer.

Con su muerte, la cultura cubana pierde no sólo una de sus voces

más bellas y potentes, sino también a una artista reverenciada

en todo el mundo por su gracia y talento inigualables.

"Esa muchacha puso bien alto el nombre de todos los músicos cubanos,

siempre estaba creando, siempre tenía algo nuevo que ofrecer al público. Ella es

como Benny Moré, como Carlos Gardel; son inmortales, nadie puede

sustituirlos", afirmó el famoso bajista cubano Israel López

Cachao.

siempre tenía algo nuevo que ofrecer al público. Ella es

como Benny Moré, como Carlos Gardel; son inmortales, nadie puede

sustituirlos", afirmó el famoso bajista cubano Israel López

Cachao.

La Guarachera de Cuba estaba junto a Pedro Knight, su esposo y compañero

de 40 años, al fallecer a las 21:15 GMT (5:15 pm, hora del este

de Estados Unidos) en su residencia, donde permanecía recluida tras

una cirugía que le fue realizada en diciembre para extraerle un

tumor cerebral.

Celia, también conocida como "La Reina de la Salsa", intentó

permanecer en los escenarios hasta el último momento. En marzo recibió

un gran homenaje en Miami, al que asistieron artistas como Patti LaBelle,

Gloria Gaynor, Gilberto Santa Rosa, Olga Tañón, Paulina Rubio,

India, Arturo Sandoval, Luis Enrique, Marc Anthony, Gloria Estefan, Rosario,

Albita Rodríguez, Johnny Pacheco y José Feliciano, entre

otros.

En esa ocasión interpretó parte de la canción I

will survive, popularizada por Gaynor, en su versión en español:

Yo

viviré, y alegró al público con su gran simpatía,

sin dejar de lanzar su memorable grito: "Azuuuuucar". Fue la última

vez que cantó en público.

La artista, que en sus presentaciones solía usar extravagantes pelucas,

fue nominada 15 veces al premio Grammy, que recibió en 1989.

También recibió dos Grammy Latinos. A lo largo

de su carrera de casi cinco décadas grabó más de 70

álbumes y obtuvo numerosos discos de oro y platino por los millones

de copias vendidas en todo el mundo, así como doctorados honorarios

en diversas universidades de Estados Unidos.

"Uno piensa que gente como ella es eterna. Es una figura emblemática

de la canción cubana. Benny Moré fue el mayor vocalista masculino

que ha dado Cuba, y ella lo fue en la rama femenina, interpretaron todo

tipo de géneros", opinó el promotor musical Nat Chediak,

autor del Diccionario del Jazz Latino.

Nació el 21 de octubre de 1924, en el barrio habanero de Santos

Suárez, y fue uno de los cuatro hijos de Catalina Alfonso y Simón

Cruz. Su padre quería que fuera maestra pero ella se empeñó

en la música. En 1947 entró en el Conservatorio Nacional

de Cuba, donde estudió teoría musical, voz y piano.

En la década de 1950 se unió a la Sonora Matancera, para

ser la primera voz femenina en un mundo dominado por hombres. Con esa orquesta,

que la lanzó a la fama, cantó durante 15 años.

Celia Cruz se exilió en 1960, y dos años después se

casó con Pedro Knight, primer trompetista de la Sonora Matancera.

La Reina de la Salsa nunca pudo realizar su sueño de regresar a

Cuba. En 1962, el régimen castrista no le dio autorización

para asistir al entierro de su madre, y tampoco pudo estar en el funeral

de su padre.

En numerosas ocasiones criticó públicamente al gobierno de

Fidel Castro, y como represalia su nombre fue excluido de la primera edición

del Diccionario de la Música Cubana, de Helio Orovio, y su

voz censurada en todos los medios de difusión en la Isla, aunque

a través de los años las nuevas generaciones de cubanos conocieron

su música clandestinamente.

Celia Cruz portaba pasaporte estadounidense desde 1961, pero apenas hablaba

inglés. Siguió siendo tan cubana como las palmas y el mojito.

En 1966 se unió a la orquesta de Tito Puente, con la que grabó

ocho exitosos discos que ayudaron a sobrevivir a la innovadora agrupación

latina en una época de auge del rock. En 1974 graba su primer disco

con Johnny Pacheco. Con la Fania All Stars, de la que formó

parte Pacheco, grabó unos 20 discos, popularizando en todo el mundo

el género conocido como salsa, y pronto fue reconocida como la "reina"

de éste.

En 1982 volvió a grabar con la Sonora Matancera y en esos años

compartió además estudios de grabación con famosos

como Dionne Warwick, Patí LaBelle, David Byrne, y en una oportunidad

cantó a dúo con el tenor italiano Luciano Pavarotti.

En 1987 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood,

y varios años después la ciudad de Miami dio a un tramo de

la Calle Ocho, una de sus principales vías, el nombre de Celia Cruz

Way.

La Guarachera de Cuba incursionó en el cine, inicialmente en películas