| El

sistema monumental en la Ciudad de La Habana: 1900-1930* Roberto Segre Dictaduras y academias: identidad expresiva del contexto político cultural latinoamericano En la primera mitad del siglo XX, las ciudades capitales de los países latinoamericanas adquieren sus signos de modernidad, asumidos de los centros hegemónicos. Las consolidadas burguesías nacionales – financieras o comerciales –, o las persistentes oligarquías latifundistas, deciden  transformar

la

provinciana y obsoleta imagen de la ciudad colonial en concordancia con

los nuevos patrones culturales y las complejas funciones –

administrativa, comercial, recreativa, residencial, etc.– exigidas por

las formas de vida de la clase dominante, el incremento de

población y la primacía, política, social y

económica de las capitales dentro de cada país. transformar

la

provinciana y obsoleta imagen de la ciudad colonial en concordancia con

los nuevos patrones culturales y las complejas funciones –

administrativa, comercial, recreativa, residencial, etc.– exigidas por

las formas de vida de la clase dominante, el incremento de

población y la primacía, política, social y

económica de las capitales dentro de cada país.La figura del "Dictador” asume,un carácter paradigmático en la historia política latinoamericana, expresada por Alejo Carpentier o  Augusto Roa Bastos. El poder central fuerte y represivo

es

el instrumento idóneo de oligarquías y burguesías,

en coincidencia con los mandatos del imperialismo, para mantener la

funcionalidad del sistema y la explotación férrea de

obreros y campesinos. Porfirio Díaz en México, Juan

Vicente Gómez en Venezuela, Augusto B. Leguía en

Perú, Carlos Ibáñez en Chile, Leónidas

Trujillo en República Dominicana o Gerardo Machado en Cuba,

constituyen algunos eslabones de una cadena que se prolonga hasta

nuestros días. Augusto Roa Bastos. El poder central fuerte y represivo

es

el instrumento idóneo de oligarquías y burguesías,

en coincidencia con los mandatos del imperialismo, para mantener la

funcionalidad del sistema y la explotación férrea de

obreros y campesinos. Porfirio Díaz en México, Juan

Vicente Gómez en Venezuela, Augusto B. Leguía en

Perú, Carlos Ibáñez en Chile, Leónidas

Trujillo en República Dominicana o Gerardo Machado en Cuba,

constituyen algunos eslabones de una cadena que se prolonga hasta

nuestros días.El "Dictador" dispone de recursos y ejecutividad que aplica en función de sus aspiraciones escenográficas y monumentalistas. La ciudad,  marco

espacial de las estructuras de poder,

crece bajo dos impulsos esenciales: el intento planificador

gubernamental y la conformación espontánea generada por

los mecanismos especulativos. Ambos se complementan en la estricta

definición de sus mutuos campos de acción: el primero

comprende la regularización formal de las áreas

centrales; el segundo extiende indefinidamente las estructuras

suburbanas del habitat. A los eslabones políticos le

corresponden los eslabones urbanísticos: especialistas en

trazados Beaux-Arts,

émulos del barón Haussmann, son

llamados a América Latina para reproducir fragmentos del modelo

parisino: Maillart traza los ejes de Montevideo, Brunner actúa

en el centro de Santiago de Chile, Rotival en Caracas, Agache en

Río de Janeiro y Forestier en Buenos Aires y La Habana. La

difusión del Movimiento Moderno no incide en las estructuras de

poder en Latinoamérica, aún aferradas a los

códigos arquitectónicos y urbanos eclécticos.

Así como Le Corbusier fue derrotado en 1927, en el concurso del

Palacio de Las Naciones en Ginebra, por la persistencia de la Academia,

su paso por Brasil, Uruguay y Argentina en 1929 influenciará

sólo a la vanguardia juvenil de la cultura

arquitectónica, sin consecuencias urbanísticas concretas

inmediatas. En el mismo momento en que se produce la formación

del modelo de metrópolis contemporánea – La Ville

Radieuse de Le Corbusier –, Forestier prolonga para el tirano

Gerardo

Machado, a ochenta años de distancia, los destellos agonizantes

del París napoleónico. marco

espacial de las estructuras de poder,

crece bajo dos impulsos esenciales: el intento planificador

gubernamental y la conformación espontánea generada por

los mecanismos especulativos. Ambos se complementan en la estricta

definición de sus mutuos campos de acción: el primero

comprende la regularización formal de las áreas

centrales; el segundo extiende indefinidamente las estructuras

suburbanas del habitat. A los eslabones políticos le

corresponden los eslabones urbanísticos: especialistas en

trazados Beaux-Arts,

émulos del barón Haussmann, son

llamados a América Latina para reproducir fragmentos del modelo

parisino: Maillart traza los ejes de Montevideo, Brunner actúa

en el centro de Santiago de Chile, Rotival en Caracas, Agache en

Río de Janeiro y Forestier en Buenos Aires y La Habana. La

difusión del Movimiento Moderno no incide en las estructuras de

poder en Latinoamérica, aún aferradas a los

códigos arquitectónicos y urbanos eclécticos.

Así como Le Corbusier fue derrotado en 1927, en el concurso del

Palacio de Las Naciones en Ginebra, por la persistencia de la Academia,

su paso por Brasil, Uruguay y Argentina en 1929 influenciará

sólo a la vanguardia juvenil de la cultura

arquitectónica, sin consecuencias urbanísticas concretas

inmediatas. En el mismo momento en que se produce la formación

del modelo de metrópolis contemporánea – La Ville

Radieuse de Le Corbusier –, Forestier prolonga para el tirano

Gerardo

Machado, a ochenta años de distancia, los destellos agonizantes

del París napoleónico.¿Cómo se inscribe Forestier dentro del proceso económico, social y político en la década cle los años veinte? En este período, los capitales norteamericanos completan el proceso de posesión y control de la economía cubana: las inversiones, de 50 millones de dólares en 1895 pasan a 1 500 millones en 1927. La industria azucarera, los servicios públicos, la banca, el transporte, la deuda pública, etc., están en manos de las empresas transnacionales, cuyo funcionamiento y administración dependen del bloque oligárquico antinacional cubano-yanqui-español, formado por la burguesía latifundista y la gran burguesía industrial-comercial-importadora, vinculadas a la oligarquía financiera norteamericana. Las fabulosas ganancias obtenidas de las inversiones en Cuba se alternan con dos períodos de crisis dentro de la década: la primera, interna, en 1922; la segunda, consecuencia de la Crisis Mundial de 1929. Estas agudizan el deterioro de las precarias condiciones de vida de las clases explotadas – obreros y campesinos – y reducen la capacidad adquisitiva de los sectores medios que estructuran una progresiva oposición a la hegemonía de los intereses foráneos. Al bloque oligárquico se contrapone una burguesía criolla nacionalista, heredera de las tradiciones revolucionarias forjadas en la guerra, contra el colonialismo español, que además de oponerse a la corrupción de los gobiernos de turno, genera una dinámica cultura de vanguardia, antitética con la persistencia del academicismo historicista. En esta década, mientras las manifestaciones artísticas – literatura, pintura, música, etc.– alcanzan en Cuba un nivel expresivo de la búsqueda de la identidad nacional, similar a las restantes naciones del Continente, el urbanismo y la arquitectura, supeditadas a los intereses del bloque burgués-fatifundista, mantendrán los códigos ortodoxos Beaux-Arts, importados de Europa o Estados Unidos. En este contexto surge la obra urbanística de J.C.N. Forestier. En 1925, el general Gerardo Machado obtiene la presidencia de ]a República. Su trayectoria como administrador al servicio de los intereses de las empresas norteamericanas, sus antecedentes represivos y sus manifestaciones públicas de corte publicista, hacen de él la figura apropiada para controlar la estabilidad social y económica del país y seguir fielmente los dictámenes de Washington. Aunque al inicio de su mandato recibe cierto apoyo, no tarda en llevar a cabo una feroz represión contra las fuerzas progresistas, en particular obreros y estudiantes, así como intenta prolongár su estancia en el poder más allá de los límites constitucionales. Julio Antonio Mella, principal líder estudiantil de la oposición al tirano, lo define como “Mussolini tropical". El programa de gobierno otorgaba gran importancia a las obras públicas y el lema publicitario “agua, caminos, escuelas” con el que triunfa en las elecciones se concreta en la Ley de Obras Públicas de 1925. Entre los principales objetivos proponía realizar la Carretera Central, vía principal de comunicación trazada a lo largo de la Isla; mejorar el precario acueducto de La Habana y equipar las infraestructuras funcionales del Estado acordes a hipotéticas necesidades sociales: “Debemos crear edificios públicos y casas, escuelas, pero con criterios económicos y no haciendo grandes e inútiles proyectos”. Afirmación, negada por sus iniciativas tendientes a la construcción de símbolos  perecederos representativos de

su paso por el poder. Las obras tenían también un

objetivo social: aliviar la presión ejercida por la

desocupación de obreros y campesinos durante el llamado "tiempo

muerto”, es decir, en la mayor parte del agrio en la cual no se

efectuaba la zafra azucarera. perecederos representativos de

su paso por el poder. Las obras tenían también un

objetivo social: aliviar la presión ejercida por la

desocupación de obreros y campesinos durante el llamado "tiempo

muerto”, es decir, en la mayor parte del agrio en la cual no se

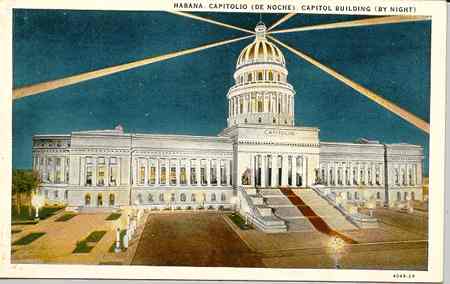

efectuaba la zafra azucarera.Sin embargo, Machado no trasciende en la historia de la arquitectura cubana por sus obras de contenido social sino por tres conjuntos representativos del sistema de valores de la oligarquía local: el Plan Director de La Habana, marco escenográfico de Jas funciones del Estado; el Capitolio Nacional, hipócrita representación del sistema democrático burgués – en el momento en que Cuba vive una de las dictaduras más sangrientas de su historia –, proyección del modelo arquitectónico instalado en Washington y el Presidio Modelo de la Isla de Pinos para albergar cinco mil reclusos, el mayor y el más moderno establecimiento penitenciario de su época en América Latina. Obviamente, las inversiones necesarias para construir estas obras monumentales provenieron de la banca norteamericana: el Chase National Bank hizo un préstamo de cien millones de dólares al gobierno mientras la concesión de la Carretera Central fue asignada a la Warren Brothers Company de Nueva York, empresa en la cual eran accionistas Machado y el Ministro de Obras Públicas, Carlos Miguel de Céspedes. El Plan Director de La Habana: antecedente y fundamentos socio-económicos El fenómeno típico de la superposición progresiva de funciones dentro de los límites del mismo ámbito espacial, característico de las capitales latinoamericanas, no se produjo en La Habana. Si bien los principales edificios administrativos del poder colonial español fueron utilizados a comienzos  de siglo por la flamante república mediatizada, el

viejo casco histórico no constituyó el “lugar”

privilegiado para la burguesía criolla, que ya en el siglo XIX,

se localizó en la llamada zona de "extramuros” y ocupó

los terrenos libres creados por la demolición de las murallas.

Surgió el “ring” de La Habana, compuesto por diversos edificios

públicos, administrativos, comerciales y culturales, tales como

la Estación Terminal de Trenes, el centro comercial “Manzana de

Gómez”, algunos hoteles, las sedes sociales de las comunidades

españolas, el Capitolio, el Palacio Presidencial, etc... Estas

obras de alto valor simbólico, carecían de componentes

urbanísticos cohesionadores y no se vinculaban a las estructuras

del hábitat de la burguesía, al quedar limitados y

estrangulados por los barrios pobres surgidos en las áreas de siglo por la flamante república mediatizada, el

viejo casco histórico no constituyó el “lugar”

privilegiado para la burguesía criolla, que ya en el siglo XIX,

se localizó en la llamada zona de "extramuros” y ocupó

los terrenos libres creados por la demolición de las murallas.

Surgió el “ring” de La Habana, compuesto por diversos edificios

públicos, administrativos, comerciales y culturales, tales como

la Estación Terminal de Trenes, el centro comercial “Manzana de

Gómez”, algunos hoteles, las sedes sociales de las comunidades

españolas, el Capitolio, el Palacio Presidencial, etc... Estas

obras de alto valor simbólico, carecían de componentes

urbanísticos cohesionadores y no se vinculaban a las estructuras

del hábitat de la burguesía, al quedar limitados y

estrangulados por los barrios pobres surgidos en las áreas centrales en la segunda mitad del siglo XIX. Las residencias lujosas,

primero localizadas en la zona de fincas suburbanas del Cerro, fueron

edificadas a comienzos del siglo XX en el primer barrio “moderno” de la

ciudad – El Vedado –, alejado

del centro y en el cual se fusionó

la cuadricula colonial con las innovaciones introducidas por la “Ciudad

Jardín".

centrales en la segunda mitad del siglo XIX. Las residencias lujosas,

primero localizadas en la zona de fincas suburbanas del Cerro, fueron

edificadas a comienzos del siglo XX en el primer barrio “moderno” de la

ciudad – El Vedado –, alejado

del centro y en el cual se fusionó

la cuadricula colonial con las innovaciones introducidas por la “Ciudad

Jardín".En las dos primeras décadas de este siglo, La Habana duplicó su población, que pasó de un cuarto de millón a medio millón de habitantes. El crecimiento físico de los “repartos” residenciales, identificados por las tipologías arquitectónicas y urbanísticas representativas de los diferentes grupos sociales – alta, media burguesía y proletariado –, constituyó un proceso espontáneo determinado por especuladores y propietarios de tierras. La ciudad, carente de un diseño totalizador orientado por planes estatales, se configuró por la edición de una trama diversificada, con algunas preeminencias monumentales, a la primitiva trama colonial. Esta traza irregular no estaba a tono con la imagen  requerida por la clase dominante; no era acorde al

incipiente

movimiento turístico – 250 mil visitantes anuales – que comienza

a desempeñar un papel económico significativo, ni

permitía uria solución válida a la escasa

vinculación existente entre las nuevas áreas de

expansión del hábitat burgués y las funciones

político-administrativo-culturales. requerida por la clase dominante; no era acorde al

incipiente

movimiento turístico – 250 mil visitantes anuales – que comienza

a desempeñar un papel económico significativo, ni

permitía uria solución válida a la escasa

vinculación existente entre las nuevas áreas de

expansión del hábitat burgués y las funciones

político-administrativo-culturales.¿Eran conscientes de estos problemas los funcionarios del gobierno de Machado? ¿Qué motivó la contratación de Forestier para realizar el Plan Director? En la plataforma política del dictador no aparece esta propuesta concreta; pero de su personalidad se transluce el deseo de adecuar el marco urbano a sus aspiraciones grandilocuentes en las obras simbólicas del Estado, fomentadas y materializadas por su Ministro de Obras Públicas – el barón de Haussmann de La Habana –, Carlos Miguel de Céspedes, quien, al decir de Pedro Martínez Inclán, se proponía construir el “París Tropical” o la “Niza de América”. A ello se agrega que en esa década maduró la presión de ciertos intereses económicos definitorios del desarrollo urbano. Los principales latifundistas actuantes dentro de la ciudad impulsaron operaciones especulativas vinculadas al asentamiento residencial de la alta burguesía. Si bien fracasó la propuesta de Velasco, propietario de grandes extensiones de terrenos en la faja costera hacia el este, de facilitar el crecimiento urbano en esa dirección por medio de un puente sobre la Bahía de La Habana (1914), por el contrario tuvo pleno éxito la progresiva ocupación de tierras hacia el oeste, a lo largo del litoral, promovida por Mendoza, Kohly, Barreto, etc., en el municipio Marianao, materializada en la formación de los lujosos repartos de Miramar, Alturas de Miramar, Country, etc. En la década del 20, La Habana densamente ocupada, del centro se extendió en dos direcciones bien definidas: el eje sureste de los repartos fragmentarios de la pequeña burguesía – desde El Cerro hasta La Víbora, Lawton, Luyanó –, y el eje oeste de la alta burguesía – Vedado, Miramar, Country –.  Entre ambos ejes subsistía una gigantesca cuña de espacio

libre que penetraba hasta la trama compacta del siglo XIX, o sea, hasta

el límite de la Avenida Carlos III, definido por la Quinta de

los Molinos (antigua residencia veraniega de los Capitanes Generales) y

el castillo del Príncipe. Desde principios de siglo, algunos

arquitectos e ingenieros cubanos percibieron las barreras existentes al

crecimiento de las estructuras simbólicas del Estado en las

áreas centrales, y propusieron la creación de un nuevo

centro de la ciudad, que unánimemente fue ubicado dentro del

espacio libre de la cuña, en una colina denominada “Loma de los

Catalanes". Allí propuso Raúl Otero, en 1905, en su tesis

de grado de arquitectura, colocar el Capitolio Nacional; en 1916, el

urbanista Camilo García de Castro señaló la

importancia del sitio para el futuro crecimiento de la ciudad. Por

último, el ingeniero Enrique J. Montoulieu y el urbanista Pedro

Martínez Inclán, figuras significativas en la

formulación de planteamientos teóricos sobre la

configuración de La Habana, elaboraron esquemas que

identificaron la "Loma de los Catalanes” con el nuevo centro urbano,

ubicado en proximidad con las zonas de expansión de la clase

dominante.

Entre ambos ejes subsistía una gigantesca cuña de espacio

libre que penetraba hasta la trama compacta del siglo XIX, o sea, hasta

el límite de la Avenida Carlos III, definido por la Quinta de

los Molinos (antigua residencia veraniega de los Capitanes Generales) y

el castillo del Príncipe. Desde principios de siglo, algunos

arquitectos e ingenieros cubanos percibieron las barreras existentes al

crecimiento de las estructuras simbólicas del Estado en las

áreas centrales, y propusieron la creación de un nuevo

centro de la ciudad, que unánimemente fue ubicado dentro del

espacio libre de la cuña, en una colina denominada “Loma de los

Catalanes". Allí propuso Raúl Otero, en 1905, en su tesis

de grado de arquitectura, colocar el Capitolio Nacional; en 1916, el

urbanista Camilo García de Castro señaló la

importancia del sitio para el futuro crecimiento de la ciudad. Por

último, el ingeniero Enrique J. Montoulieu y el urbanista Pedro

Martínez Inclán, figuras significativas en la

formulación de planteamientos teóricos sobre la

configuración de La Habana, elaboraron esquemas que

identificaron la "Loma de los Catalanes” con el nuevo centro urbano,

ubicado en proximidad con las zonas de expansión de la clase

dominante.¿Por qué entonces se hace necesaria la contratación de Forestier, si ya existían propuestas de técnicos cubanos, referidos al desarrollo de la estructura urbana? En primer lugar, no olvidemos que en el sistema de valores de la burguesía dependiente, las elaboraciones locales quedaban relegadas frente a la modernidad y eficacia de los avances alcanzados en los centros hegemónicos: por ello, la tecnología y los equipos de construcción se importaban de Estados Unidos; los modelos arquitectónicos y urbanísticos de Francia y las obras escultóricas y pictóricas de Italia. En este período, Forestier era considerado “el Jefe de fila de la jardinería urbana moderna” (A. Laprade), con importantes obras realizadas en París, Sevilla, Lisboa, Marruecos, Buenos Aires, etc. La visión escenográfica del ambiente urbano, el dominio del mobiliario y de las áreas verdes y su capacidad de concreción de los proyectos, hacía de él un especialista adecuado a las aspiraciones de Machado y Céspedes, de renovar el "decoro” de La Habana. En segundo lugar, citemos el factor catalizador del viaje de Forestier a Cuba. Se trata del millonario terrateniente Enrique Conill (la cuarta o quinta fortuna del país), cuya vida transcurría entre La Habana, París, Niza, y otras ciudades europeas, propietario de los terrenos circundantes a la “Loma de los Catalanes”, en dirección hacia la futura avenida de Rancho Boyeros. Conocedor y difusor de la obra de Forestier, logró su presencia en La Habana para hacerse cargo de los planos de embellecimiento de la ciudad. Tuvo así la visión de relacionar las ambiciones de Machado y del Ministro de Obras Públicas y la importancia atribuída a la “Loma de los Catalanes” con sus propios intereses especulativos. La elaboración de un plan Director y la conformación de un nuevo centro urbano, habrían multiplicado en cifras millonarias el valor de sus terrenos, convertidos en la zona de asentamiento de las estructuras básicas de la flamante burguesía: administración, comercio, cultura, hábitat, etc. La obra de J.C.N. Forestier: orden próximo y orden lejano Invitado por el Ministro de Obras Públicas, Carlos miguel de Céspedes, Forestier viaja a La Habana en tres ocasiones: la primera, de diciembre de 1925 a febrero de 1926; luego de octubre a diciembre  de 1928 y por último de enero a marzo de 1930.

Organiza un equipo permanente de trabajo formado por arquitectos

franceses – Eugéne E. Beaudouin (G. P. Rome), Juan Labatut,

Louis Heitzler, Theo Levau y Mlle. Sorugue –, y arquitectos cubanos

entre los cuales citamos a Raúl Otero, Emilio Vasconcelos,

Raúl Hermida, J. I. del Alamo y los artistas Manuel Vega y Diego

Guevara. Su obra se divide en dos niveles complementarios: el orden

lejano, constituído par el Plan Director y el orden

próximo, conformado por las realizaciones concretas parciales:

viales, áreas verdes y elementos de mobiliario urbano. de 1928 y por último de enero a marzo de 1930.

Organiza un equipo permanente de trabajo formado por arquitectos

franceses – Eugéne E. Beaudouin (G. P. Rome), Juan Labatut,

Louis Heitzler, Theo Levau y Mlle. Sorugue –, y arquitectos cubanos

entre los cuales citamos a Raúl Otero, Emilio Vasconcelos,

Raúl Hermida, J. I. del Alamo y los artistas Manuel Vega y Diego

Guevara. Su obra se divide en dos niveles complementarios: el orden

lejano, constituído par el Plan Director y el orden

próximo, conformado por las realizaciones concretas parciales:

viales, áreas verdes y elementos de mobiliario urbano.El Plan Director de La Habana establece la primera concepción totalizadora de la ciudad en el siglo XX. Sin embargo, posee la limitación de constituir una propuesta esencialmente formal y restringida a la cualificación estética del término municipal de La Habana sin comprender el diseño concreto de los municipios colindantes integrados en la conurbanación metropolitana de la Gran Habana, que sin embargo, une entre sí a partir del trazado del primer sistema de carreteras de circunvalación: Marianao, Regla, Guanabacoa, etc. No cabe entonces, establecer una comparación – más allá del sistema compositivo de ejes, diagonales y rond points con el Plan de París, realizado a partir de profundas transformaciones económicas, administrativas, infraestructurales, funcionales y tipológicas. En La Habana no existió la audacia de una burguesía financiera dispuesta a invertir cuantiosas sumas de dinero en la construcción de nuevos barrios; el Estado concentró sus recursos  en la

concreción de edificios-símbolos – el Capitolio, la

Universidad, el Presidio Modelo, entre otros –, y no fue creada una

oficina capaz de llevar a cabo las indispensables estructuras

técnicas que requería el funcionamiento de la ciudad

moderna. Los fundamentos del Plan Director, se resumen en los

siguientes puntos: a) regularización del sistema vial; b)

valorización del marco paisajístico y creación de

las áreas verdes; creación del marco monumental a los

símbolos del Estado; d) diseño del marco funcional

requerido por el turismo. en la

concreción de edificios-símbolos – el Capitolio, la

Universidad, el Presidio Modelo, entre otros –, y no fue creada una

oficina capaz de llevar a cabo las indispensables estructuras

técnicas que requería el funcionamiento de la ciudad

moderna. Los fundamentos del Plan Director, se resumen en los

siguientes puntos: a) regularización del sistema vial; b)

valorización del marco paisajístico y creación de

las áreas verdes; creación del marco monumental a los

símbolos del Estado; d) diseño del marco funcional

requerido por el turismo.Forestier capta de inmediato la particularidad de la configuración de La Habana con sus aspectos positivos y negativos y se propone superar su traza irregular, fragmentaría, espontánea y otorgarle los atributos de capital moderna, identificados con los códigos arquitectónicos y urbanos eclécticos ya incipientemente aplicados en los barrios del Vedado y Miramar. Asume la "Loma de los Catalanes” como centro rector de la ciudad y desde la gran plaza cívica allí proyectada, irradia un sistema de avenidas, diagonales y radiales que interrelacionan los diferentes barrios de la ciudad. Si resultan mínimas las variaciones introducidas en las zonas ocupadas por la pequeña burguesía – Víbora, Luyanó, Lawton –, es con el fin de unificar e integrar el sistema compositivo urbano de los repartos espontáneos. Quedan excluídos del “decoro” burgués las zonas de asentamiento proletario, tanto en la densa “Habana centro” como en el casco histórico colonial, mantenido al margen de las innovaciones urbanísticas. La creación del sistema verde de La Habana constituye uno de los principales aportes de Forestier, negado posteriormente por la voraz especulación sobre el territorio urbano y el carácter venal de los sucesivos gobernantes hasta el triunfo de la Revolución, que permitieron la progresiva  reducción

de

los espacios reservados para parques públicos. En el

análisis de la ciudad valora de inmediato lós tres

elementos paisajísticos que le otorgan su carácter

particular: la profunda bahía, el litoral costero, definido

posteriormente por la construcción del Malecón y la faja

verde a lo largo de elementos funcionales, formales y

simbólicos, cualificadores de los tres componentes citados. El

diseño del Gran Paseo del Almendares y del Gran Parque Nacional,

establecían un pulmón verde indispensable por su carencia

en las zonas de crecimiento compacto de la ciudad. En el trazado se

alternaban el pintoresquismo natural de la configuración

topográfica y de la vegetación tropical con los esquemas

compositivos Beaux-Arts, que vinculaban el marco natural con el sistema

vial y el entorno arquitectónico. Ambos componentes se

unían, desglosados en dos ejes, con el Centro Cívico y el

Malecón, que prolongaba el espacio simbólico, no ya

natural, sino conformado por plazas secas, monumentos e

infraestructuras recreativas situadas a lo largo de la costa, en una

alteración entre el flujo vial y los espacios de uso peatonal:

el monumento a Maceo, al Maine, el Acuarium, etc... reducción

de

los espacios reservados para parques públicos. En el

análisis de la ciudad valora de inmediato lós tres

elementos paisajísticos que le otorgan su carácter

particular: la profunda bahía, el litoral costero, definido

posteriormente por la construcción del Malecón y la faja

verde a lo largo de elementos funcionales, formales y

simbólicos, cualificadores de los tres componentes citados. El

diseño del Gran Paseo del Almendares y del Gran Parque Nacional,

establecían un pulmón verde indispensable por su carencia

en las zonas de crecimiento compacto de la ciudad. En el trazado se

alternaban el pintoresquismo natural de la configuración

topográfica y de la vegetación tropical con los esquemas

compositivos Beaux-Arts, que vinculaban el marco natural con el sistema

vial y el entorno arquitectónico. Ambos componentes se

unían, desglosados en dos ejes, con el Centro Cívico y el

Malecón, que prolongaba el espacio simbólico, no ya

natural, sino conformado por plazas secas, monumentos e

infraestructuras recreativas situadas a lo largo de la costa, en una

alteración entre el flujo vial y los espacios de uso peatonal:

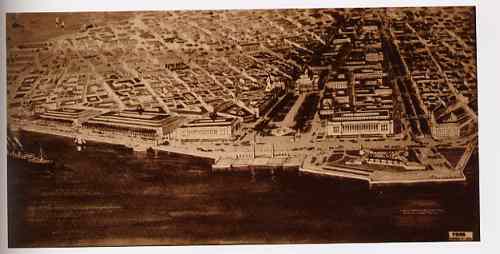

el monumento a Maceo, al Maine, el Acuarium, etc...El trazado dominante del Plan Director responde a la importancia otorgada al creciente desarrollo turístico de la ciudad. Dos ejes viales perpendiculares unen entre sí los focos que polarizan el recorrido de acceso a la capital. La Terminal Marítima anexa a la Terminal de Trenes; el centro cívico, equidistante del Parque Nacional y del punto de culminación de los turistas norteamericanos: el Hotel Nacional, recién inaugurado – proyectado por McKim, Mead & White –, situado frente al Malecón. El visitante que entraba por barco, en vez de atracar en los insuficientes muelles adosados  al casco

histórico, desembarcaba en las modernas instalaciones previstas

en el fondo de la bahía – solución acertada que

recién ahora será materializada en el nuevo puerto de La

Habana –, y de allí, o proseguía por tren a las playas o

centros turísticos del interior del país, o enfilaba por

la avenida monumental hacia el Centro Cívico, para alcanzar

posteriormente el hotel. De este modo, captaba desde su llegada la

magnificencia de los componentes simbólico-monumentales de la

ciudad, equiparables con los existentes en los centros metropolitanos

de los países desarrollados. al casco

histórico, desembarcaba en las modernas instalaciones previstas

en el fondo de la bahía – solución acertada que

recién ahora será materializada en el nuevo puerto de La

Habana –, y de allí, o proseguía por tren a las playas o

centros turísticos del interior del país, o enfilaba por

la avenida monumental hacia el Centro Cívico, para alcanzar

posteriormente el hotel. De este modo, captaba desde su llegada la

magnificencia de los componentes simbólico-monumentales de la

ciudad, equiparables con los existentes en los centros metropolitanos

de los países desarrollados.Si los elementos citados constituyen los atributos del orden lejano, en el orden próximo se sitúa la creación del marco monumental de los símbolos del Estado. En este nivel se concentran los principales proyectos materializados por Forestier y su equipo de diseñadores. Desde comienzos de siglo se localizaron en el borde de la ciudad colonial el Capitolio, el Palacio Presidencial, el Instituto de Segunda Enseñanza, el Centro Asturiano, el Centro Gallego, etc., concebidos como individualidades aisladas. La caracterización del espacio urbanístico que circunscribía estos edificios, fue una de las primeras demandas del Ministro de Obras Públicas al  equipo

de urbanistas. Machado necesitaba evidenciar al extranjero la

alineación de Cuba con los Estados Unidos y la eficiente

organización y funcionamiento del país que

garantizabá la seguridad de las inversiones de capital. La

celebración en La Habana de la VI Conferencia Panamericana, en

1928, a la cual asistió el presidente de Estados Unidos Calvin

Coolidge, requería en forma acelerada el marco

escenográfico del ámbito de sesiones, ceremonias y

paradas militares, o sea, el “decoro” urbano, proyección

física de la madurez – es decir de su incuestionable servilismo

– de la alta burguesía cubana. equipo

de urbanistas. Machado necesitaba evidenciar al extranjero la

alineación de Cuba con los Estados Unidos y la eficiente

organización y funcionamiento del país que

garantizabá la seguridad de las inversiones de capital. La

celebración en La Habana de la VI Conferencia Panamericana, en

1928, a la cual asistió el presidente de Estados Unidos Calvin

Coolidge, requería en forma acelerada el marco

escenográfico del ámbito de sesiones, ceremonias y

paradas militares, o sea, el “decoro” urbano, proyección

física de la madurez – es decir de su incuestionable servilismo

– de la alta burguesía cubana.Desde su primera visita a La Habana, el equipo de Forestier acomete el diseño del marco ambiental de las áreas centrales, compuesto por la Avenida del Puerto, Avenida de las Misiones y Embarcadero frente al Palacio Presidencial, Paseo del Prado, Parque Central, Parque de la Fraternidad y Jardines del Capitolio. La entrada a la ciudad por vía marítima carecía de una perspectiva visual acorde con los valores estéticos académicos: a la irregularidad de las construcciones del casco colonial se sumaba el límite accidentado del canal de acceso a la bahía, demasiado próximo a los edificios del Litoral. La Avenida del Puerto se realiza sobre terrenos ganados a la bahía, con una amplia zona de paseos peatonales y concebida también como una zona  recreativa-cultural: allí

surge el

popular Anfiteatro del Puerto. Su trazado se une a la perpendicular

Avenida de Las Misiones y al Desembarcadero, eje monumental que

permitía el recibimierito de mandatarios extranjeros y su acceso

peatonal al Palacio Presidencial. La alineación múltiple

de palmas reales en la Avenida de las Misiones y en la Avenida del

Puerto, establece un sistema monumental natural que define la antesala

de La Habana, primera perspectiva de la ciudad desde el acceso

marítimo. El espacio posee límites arquitectónicos

proyectados a ambos lados de la Avenida, conformados por edificios

públicos y viviendas que enmarcan el Palacio y al mismo tiempo

conforman una pantalla que oculta la arquitectura colonial del casco

histórico. La aplicación directa de los códigos

formales y compositivos externos no permite un diálogo entre lo

viejo y lo nuevo. La tradición se esconde y somete a los

imperativos de los modelos importados. recreativa-cultural: allí

surge el

popular Anfiteatro del Puerto. Su trazado se une a la perpendicular

Avenida de Las Misiones y al Desembarcadero, eje monumental que

permitía el recibimierito de mandatarios extranjeros y su acceso

peatonal al Palacio Presidencial. La alineación múltiple

de palmas reales en la Avenida de las Misiones y en la Avenida del

Puerto, establece un sistema monumental natural que define la antesala

de La Habana, primera perspectiva de la ciudad desde el acceso

marítimo. El espacio posee límites arquitectónicos

proyectados a ambos lados de la Avenida, conformados por edificios

públicos y viviendas que enmarcan el Palacio y al mismo tiempo

conforman una pantalla que oculta la arquitectura colonial del casco

histórico. La aplicación directa de los códigos

formales y compositivos externos no permite un diálogo entre lo

viejo y lo nuevo. La tradición se esconde y somete a los

imperativos de los modelos importados.Este conjunto se completa con el rediseño del Paseo de Mar (Paseo del Prado), principal eje de recorrido de la sociedad habanera y último asentamiento de lujosos palacetes, antes que la alta burguesía se trasladara definitivamente al Vedado, cuya extensión comprendía desde la Avenida del Puerto hasta el Parque Central. El uso del arbolado con especies cubanas para lograr una techumbre natural, indispensable para crear el frescor requerido en las áreas libres de vida social, se complementa con los atributos clásicos del mobiliario urbano, separadores de las dos zonas funcionales; la de circulación vehicular y la peatonal. Aunque las farolas de hierro y las esculturas de bronce mantienen el sistema figurativo canónico, la creación de los fuertes volúmenes de piedra que separan ambas circulaciones, realizadas con caliza madrepólica local, recupera formas y superficies  típicas

del ambiente urbano de La Habana. La secuencia

volumétrica texturada, contenedora del espacio peatonal,

conforma “planos de fuga” vinculada óptica y tácticamente

a las dos “emergencias” dominantes en la culminación de las

visuales en los extremos del eje: el Castillo del Morro y el Capitolio.

Aún hoy, el Prado mantiene un carácter propio y una

cualidad estética que lo hacen perdurar como ámbito

peatonal privilegiado de la ciudad. La plasticidad formal de este paseo

no persiste en el Parque Central y en el Parque de la Fraternidad

(allí se planta una ceiba que simboliza la fraternidad

latinoamericana, al finalizar la VI Conferencia Panamericana) cuyas

rígidas geometrías resuenan la dimensión

monumental del Capitolio Nacional, aprisionado por las anónimas

construcciones circundantes. La transición entre mole

arquitectónica y espacio abierto se logra por medio de la

prolongación rítmica del sistema columnar clásico,

identificado con las columnas-farolas que circundan al Capitolio. Sin

embargo, la carencia de perspectiva del edificio es percibida por

Forestier y en su tercer viaje, propone la creación de una

hendidura en la Habana colonial. La avenida abierta en el eje de la

calle Teniente Rey debía permitir la visualización del

Capitolio desde los muelles de la aduana de la capital. típicas

del ambiente urbano de La Habana. La secuencia

volumétrica texturada, contenedora del espacio peatonal,

conforma “planos de fuga” vinculada óptica y tácticamente

a las dos “emergencias” dominantes en la culminación de las

visuales en los extremos del eje: el Castillo del Morro y el Capitolio.

Aún hoy, el Prado mantiene un carácter propio y una

cualidad estética que lo hacen perdurar como ámbito

peatonal privilegiado de la ciudad. La plasticidad formal de este paseo

no persiste en el Parque Central y en el Parque de la Fraternidad

(allí se planta una ceiba que simboliza la fraternidad

latinoamericana, al finalizar la VI Conferencia Panamericana) cuyas

rígidas geometrías resuenan la dimensión

monumental del Capitolio Nacional, aprisionado por las anónimas

construcciones circundantes. La transición entre mole

arquitectónica y espacio abierto se logra por medio de la

prolongación rítmica del sistema columnar clásico,

identificado con las columnas-farolas que circundan al Capitolio. Sin

embargo, la carencia de perspectiva del edificio es percibida por

Forestier y en su tercer viaje, propone la creación de una

hendidura en la Habana colonial. La avenida abierta en el eje de la

calle Teniente Rey debía permitir la visualización del

Capitolio desde los muelles de la aduana de la capital.La cualificación del ambiente urbano no se restringe a las áreas centrales sino que se extiende hasta los suburbios. El tratamiento simbólico-espacial del Malecón, en su alternancia de plazas, monumentos y del sector vial, trataba de convertir el litoral habanero en una zona de uso social y recreativo para la población urbana, en búsqueda de la necesaria brisa marina durante los meses del agobiante calor tropical. Inclusive, prolongaba la utilización comunitaria de la costa hacia el oeste, en el eje Miramar-Country, donde radicaban las lujosas mansiones de la burguesía. De haberse materializado esta idea, la ciudad poseería hoy, a lo largo de su extensión, un ámbito paisajístico recuperado por la cultura social, que, producto de la especulación y de la apropiación individual de los terrenos costeros, en contradicción con las leyes constitucionales del país, le fue negado a la comunidad. La creación de parques en cada barrio de la ciudad, la conversión del Cementerio de Colón en .parque urbano y la restauración de las fortalezas del prfncipe y Atarés para su uso como museos y áreas recreativas, constituyen propuestas que, aun a medio siglo de distancia, mantiene plena vigencia y actualidad. Epílogo: teoría y realidad del Plan de Forestier La aplicación del Plan no trascendió más allá del diseño de fragmentos urbanos – plazas, parques, paseos y componentes del mobiliario – acordes con las necesidades inmediatas del “decoro” requerido por el gobierno de Machado. La Crisis Mundial de 1929 incide también en la economía cubana: la paralización de la demanda de productos, la carencia de recursos y la desocupación impiden la concreción de las obras estatales. La caída de la dictadura de Machado, por el movimiento popular revolucionario de 1933, pone en cuestión las iniciativas generadas durante su período de gobierno, en particular aquellas surgidas de su megalomanía constructiva. El claro contenido ideológico de clase que poseía el Plan Director entraba en contradicción, no sólo con el proletariado, ajeno a los códigos ambientales impuestos por la burguesía y víctima directa del despilfarro de los recursos del Estado en obras suntuarias – en el Plan no aparecía ninguna propuesta de barrios obreros o de mejoras sanitarias de las congestionadas áreas residenciales de los trabajadores –, sino también con la pequeña burguesía, cuyas propiedades habrían sido directamente afectadas por las expropiaciones necesarias para trazar los ejes viales propuestos. O sea, el plan evidenciaba a escala urbana el estrecho vínculo entre los intereses de la alta burguesía y  las estructuras del

Estado, y negaba a su vez toda apertura participacional de otros

sectores sociales. El estancamiento económico hasta la

terminación de la Segunda Guerra Mundial incidió en las

escasas iniciativas urbanísticas que avanzaron

esporádicamente, más bajo la presión de

necesidades concretas – la expansión del trazado vial y de las

infraestructuras técnicas – que en coincidencia con un plan

global u objetivos proyectuales o de diseño. En la década

del 50 se abrirá una nueva etapa, en coincidencia con la

reactivación de las inversiones norteamericanas que

también impondrán otra férrea dictadura – la de

Fulgencio Batista – y exigirán la renovación y

modernización de la ciudad de La Habana. En 1956, Lester Wiener,

José Luis Sert y Paul Schulz, voceros urbanísticos del

Movimiento Moderno en América Latina, elaborarán un Plan

Director acorde con las nuevas funciones asignadas a la ciudad por

parte de las empresas transnacionales y la burguesía dependiente. las estructuras del

Estado, y negaba a su vez toda apertura participacional de otros

sectores sociales. El estancamiento económico hasta la

terminación de la Segunda Guerra Mundial incidió en las

escasas iniciativas urbanísticas que avanzaron

esporádicamente, más bajo la presión de

necesidades concretas – la expansión del trazado vial y de las

infraestructuras técnicas – que en coincidencia con un plan

global u objetivos proyectuales o de diseño. En la década

del 50 se abrirá una nueva etapa, en coincidencia con la

reactivación de las inversiones norteamericanas que

también impondrán otra férrea dictadura – la de

Fulgencio Batista – y exigirán la renovación y

modernización de la ciudad de La Habana. En 1956, Lester Wiener,

José Luis Sert y Paul Schulz, voceros urbanísticos del

Movimiento Moderno en América Latina, elaborarán un Plan

Director acorde con las nuevas funciones asignadas a la ciudad por

parte de las empresas transnacionales y la burguesía dependiente.En la historia de la ciudad la distancia entre propuesta teórica y concreción p.ráctica se hace abismal cuando las formulaciones no corresponden a los intereses reales socio-económicos que definen la dinámica evolutiva de las estructuras urbanas. La aspiración de alcanzar una imagen unitaria de La Habana habría sido posible si el Estado y los grandes terratenientes y financistas hubieran realizado cuantiosas inversiones para crear nuevos barrios e imponer ferritorialmente las codificaciones Beaux-Arts sobre el resto de los grupos sociales. Por las causas citadas, Conill, Machado y Carlos Miguel de Céspedes no otorgaron más respaldo que el necesario para concretar fragmentariamente algunas de las propuestas de Forestier. La perspectiva que nos separa hoy del Plan Director, nos permite verificar dos limitaciones en cuanto a la concepción del sistema de transporte. El trazado propuesto, otorga su máxima  importancia

al vínculo terminal marítima – terminal de

FFCC – ejes viales interiores. Sin embargo, contemporáneamente a

la elaboración del Plan, el gobierno de Machado construía

el aeropuerto de Rancho Boyeros y la Carretera Central, que

desplazarían el transporte por ferrocarril al introducirse

masivamente en Cuba el sistea automotor, importado de Estados Unidos.

El análisis del diseño originario, no demuestra que

Forestier hubiese tenido en cuenta el vínculo vial con el

aeropuerto – recordemos que ya en 1922, Le Corbusier colocó en

el centro de la “ciudad de tres millones de habitantes”, el

avión como medio de transporte de los “capitanes de industria”

–, que posteriormente se convirtió en uno de los medios

básicos del crecimiento de La Habana, ni tampoco el entronque

con la Carretera Central, núcleo esencial del asentamiento

industrial a partir de la década. del 40. Aunque constituyen

factores externos, incidieron en la alteración del rígido

trazado vial del término municipal: al no construirse la nueva

terminal de trenes y la terminal marítima, cambiaron

radicalmente las conexiones con Guanabacoa y Luyanó, mientras

los intereses que vinculaban los terrenos aledaños a la

carretera de Rancho Boyeros esfumaron toda posibilidad de

concreción del Gran Parque Nacional. importancia

al vínculo terminal marítima – terminal de

FFCC – ejes viales interiores. Sin embargo, contemporáneamente a

la elaboración del Plan, el gobierno de Machado construía

el aeropuerto de Rancho Boyeros y la Carretera Central, que

desplazarían el transporte por ferrocarril al introducirse

masivamente en Cuba el sistea automotor, importado de Estados Unidos.

El análisis del diseño originario, no demuestra que

Forestier hubiese tenido en cuenta el vínculo vial con el

aeropuerto – recordemos que ya en 1922, Le Corbusier colocó en

el centro de la “ciudad de tres millones de habitantes”, el

avión como medio de transporte de los “capitanes de industria”

–, que posteriormente se convirtió en uno de los medios

básicos del crecimiento de La Habana, ni tampoco el entronque

con la Carretera Central, núcleo esencial del asentamiento

industrial a partir de la década. del 40. Aunque constituyen

factores externos, incidieron en la alteración del rígido

trazado vial del término municipal: al no construirse la nueva

terminal de trenes y la terminal marítima, cambiaron

radicalmente las conexiones con Guanabacoa y Luyanó, mientras

los intereses que vinculaban los terrenos aledaños a la

carretera de Rancho Boyeros esfumaron toda posibilidad de

concreción del Gran Parque Nacional.Sería injusto finalizar este análisis del Plan de Forestier sin sintetizar los aportes introducidos en La Habana. En primer lugar, el trazado, aun en su aplicación fragmentaría, le otorgó “la mayoría de edad" a la ciudad. La cualificación espacial y formal del ámbito urbano, só1o alcanzada en algunas plazas coloniales y en los ejes viales trazados por Tacón en el XIX, se extendió hacia los barrios burgueses a lo largo del eje Vedado-Miramar. El mobiliario urbano constituyó otro elemento básico en la valorización estética de la ciudad. El diseño de bancos, faroles, ornamentos, esculturas, etc., realizados dentro de la codificación Beaux-Arts, fueron ejecutados con una calidad técnico-material, que les ha permitido, a medio siglo de distancia, mantener su integridad física, a pesar del intenso uso social. Especialista en jardinería urbana y continuador de las innovaciones introducidas en París  por los Bois de Boulogne

y Vincennes, Forestier luchó por la utilización

paisajística de las riquezas naturales de La Habana: sus suaves

declives, la exhuberante vegetación tropical y el escenario

lumínico y cromático creado por el litoral del mar del

Caribe. Si bien en algunos de los proyectos – Parque Central, Parque de

la Fraternidad, Jardines del Capitolio, etc.–, tuvo que someterse a la

rígida geometría impuesta por el marco

arquitectónico circundante, supo utilizar la diversidad

cromática y formal de la naturaleza tropical – la linearidad de

la palma real; la volumetría o espacialidad de la ceiba o el

jagüey; la voluptuosidad del helecho o la malanga – en el

sinnúmero de parques y jardines previstos a lo largo del

río Almendares y en los diversos barrios de la ciudad. El

estudio de los jardines de la loma del Castillo del Príncipe,

basado en un recorrido peatonal y vehicular a lo largo de sucesivas

terrazas, demuestra su valoración del paisaje habanero,

percibido desde los múltiples puntos privilegiados que

permitían las visuales creadas en este conjunto. por los Bois de Boulogne

y Vincennes, Forestier luchó por la utilización

paisajística de las riquezas naturales de La Habana: sus suaves

declives, la exhuberante vegetación tropical y el escenario

lumínico y cromático creado por el litoral del mar del

Caribe. Si bien en algunos de los proyectos – Parque Central, Parque de

la Fraternidad, Jardines del Capitolio, etc.–, tuvo que someterse a la

rígida geometría impuesta por el marco

arquitectónico circundante, supo utilizar la diversidad

cromática y formal de la naturaleza tropical – la linearidad de

la palma real; la volumetría o espacialidad de la ceiba o el

jagüey; la voluptuosidad del helecho o la malanga – en el

sinnúmero de parques y jardines previstos a lo largo del

río Almendares y en los diversos barrios de la ciudad. El

estudio de los jardines de la loma del Castillo del Príncipe,

basado en un recorrido peatonal y vehicular a lo largo de sucesivas

terrazas, demuestra su valoración del paisaje habanero,

percibido desde los múltiples puntos privilegiados que

permitían las visuales creadas en este conjunto.La definición del centro cívico establece el componente funcional urbano más trascendente de  todo el Plan Director. El

proyecto de un gran espacio público cuyo centro estaba dedicado

a la recordación de José Martí, fue materializado

en la década de los años 50, alterándose el

diseño monumental originario. La construcción de

edificios gubernamentales se realizó paulatinamente, sin que el

núdeo cívico adquiera el carácter de centro urbano

previsto por Forestier. En la república mediatizada, la

férrea segregación clasista del contexto urbano

hacía imposible el uso masivo de los espacios sociales. Por el

contrario, ello ocurre a partir del triunfo de la Revolución

cuando el pueblo se apodera de la ciudad, de sus calles, de sus

espacios y convierte la Plaza Cívica en el “sitio” privilegiado

de la toma de decisiones revolucionarias a nivel de

participación comunitaria, tanto citadinas como de la

nación en su conjunto. El corazón de La Habana, previsto

por Forestier, es el marco simbólico – conformado no sólo

por la arquitectura sino por la presencia del pueblo – en el cual se

gestan y viven los momentos trascendentales de la historia de la

Revolución Cubana y de América Latina. El centro

originario del Plan Director asume ahora nueva vigencia en la

reapropiación revolucionaria de su espacio urbano. todo el Plan Director. El

proyecto de un gran espacio público cuyo centro estaba dedicado

a la recordación de José Martí, fue materializado

en la década de los años 50, alterándose el

diseño monumental originario. La construcción de

edificios gubernamentales se realizó paulatinamente, sin que el

núdeo cívico adquiera el carácter de centro urbano

previsto por Forestier. En la república mediatizada, la

férrea segregación clasista del contexto urbano

hacía imposible el uso masivo de los espacios sociales. Por el

contrario, ello ocurre a partir del triunfo de la Revolución

cuando el pueblo se apodera de la ciudad, de sus calles, de sus

espacios y convierte la Plaza Cívica en el “sitio” privilegiado

de la toma de decisiones revolucionarias a nivel de

participación comunitaria, tanto citadinas como de la

nación en su conjunto. El corazón de La Habana, previsto

por Forestier, es el marco simbólico – conformado no sólo

por la arquitectura sino por la presencia del pueblo – en el cual se

gestan y viven los momentos trascendentales de la historia de la

Revolución Cubana y de América Latina. El centro

originario del Plan Director asume ahora nueva vigencia en la

reapropiación revolucionaria de su espacio urbano.* Hemos tomado este ensayo del número especial que la Revista de la Universidad de La Habana (no.222, enero-septiembre de 1984) dedicó a la ciudad con motivo de celebrarse el 465 aniversario de su fundación), pp. 187-200. APÉNDICE Proyectos realizados por J.C.N. Forestier en La Habana Tomado de: Raúl Otero, “Obras de embellecimiento que proyectaba J.C.N. Forestier para La Habana”, Arquitectura No. 86, año VIII, septiembre 1940, p. 208. Primer viaje: del 8-12-1925 al 28-2-1926 1. Estudio preliminar del plano general de La Habana. 2. Proyecto del Paseo del Prado. 3. Parque de Recreo en la Plaza de la Fraternidad. 4. Estudio de la nueva Avenida del Puerto, desembarcadero a la Plaza del Palacio presidencial y Avenida de las Misiones. 5. Estudio del Parque Nacional y de la Avenida de unión con la “Loma de los Catalanes”. 6. Estudio y planos de la Plaza de la “Loma de los Catalanes". 7. Avenida de unión con la Colina Universitaria. 8. Planos y estudio de un parque de diversiones. 9. Estudio y reforma para el Parque Central. 10. Estudio de parque a la entrada de la ciudad de Matanzas. 11. Proyecto del Parque del Maine en el Malecón. 12. Estudio de farolas y bancos para el Paseo del Prado. Segundo viaje: del 19-8-1928 al 15-12-1928 1. Terminación del estudio preliminar del plano general de La Habana. 2. Estudio de la reforma del Paseo de Marti frente al Capitolio. 3. Estudio de la Plaza de la Fraternidad. 4. Estudio de las avenidas que concurren al Palacio Presidencial. 5. Proyecto de la avenida de la parte trasera de la Universidad y estudio de la escalinata monumental. 6. Estudio de los jardines y terrazas a la entrada principal de la Universidad. 7. Estudio y restauración de la Plaza de la Catedral. 8. Estudio de los edificios futuros de la Avenida del Puerto. 9. Estudio de la Avenida de las Misiones. 10. Proyecto preliminar de los parques esparcidos en los barrios de la ciudad. 11. Estudio de la Plaza de Colón. 12. Proyecto de la escalinata del Castillo del Príncipe. 13. Estudio de los farallones de la Calle G. Tercera visita: 23-1-1930 al 23-3-1930 l. Estudios especiales para la Plaza del Capitolio. 2. Mobiliario vinculado a la escalinata del Capitolio. 3. Proyecto de los edificios que encuadran la Plaza del Capitolio, Teatro Nacional y Biblioteca. 4. Estudio para la apertura de la calle Teniente Rey. 5. Estudio del Monumento a Maceo en el Cacahual. 6. Proyecto definitivo para el Parque de la ciudad de Matanzas. 7. Estudio para el emplazamiento del Monumento a Máximo Gómez. BIBLIOGRAFÍA Aixala, José: “Crecimiento de la ciudad de La Habana”, Revista Nacional de la Propiedad Urbana, No. 92, sept. 1941, p. 20, La Habana. Bens Arrarte, J. M.: “Las oportunidades de La Habana", Revista Nacional de la Propiedad Urbana, No. 300, febrero 1959, p. 10, La Habana. Fernández, Pilar: La arquitectura oficial durante el gobierno de Gerardo Machado, Tesis de Diploma, Escuela de Letras y Arte, Facultad de Hu-manidades, Universidad de La Habana, 1975. Le Riverend, Julio: Historia económica de Cuba, Editorial Universitaria, La Habana, 1965. López Segrera, Francisco: Raíces históricas de la Revolución Cubana (1868-1959), Ediciones Unión, La Habana 1980. Martínez Inclán, Pedro: “Anverso y Reverso", Arquitectura y Artes Decorativas, No. 6, agosto / septiembre, 1932, p. ll9, La Habana. Montelieu y de la Torre, Enrique: "El crecimiento de La Habana y su regularización”. Discurso de ingreso a la Academia de Ciencias de La Habana, Ingeniería Civil, No. 8, agosto, 1953, p. 567, La Habana. Otero, Raúl: “Obras de embellecimiento que proyectaba l.C.N. Forestier para La Habana", Arquitectura No. 86, septiembre 1940, p. 208, La Habana. Pérez de la Riva, Juan: "Desarrollo de la población habanera”, Bohemia, 12-11-1965, p. 100, La Habana. Rallo, Joaquín, y Segre, Roberto: Introducción a las estructuras territoriales y urbanas de Cuba: 1519-1959, Facultad de Arquitectura, La Habana, 1981. Segre, Roberto: “La Habana I”, número monográfico dedicado a la historia de la Ciudad de La Habana. Arquitectura/Cuba No. 340, 3/1971, La Habana. Soto, Lionel: La Revolución del 33. Tomo I, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977. Tabares del Real, José A.: La Revolución del 30: sus dos últimos años. Editorial de Arte y Literatura, La Habana, 1971. Vasconcelos, A.: “Estudios urbanos”. Arquitectura y Artes Decorativas. No. 15, octubre 1934, p. 6. La Habana. |