Fernando

Villaverde: el dossier

Siguiendo la sabia recomendación de

nuestro amigo Jorge Ferrer, dedicamos En la loma del angel al narrador

cubano Fernando Villverde. A tal efecto hemos preparado un dossier que,

estamos seguros, será de sumo interés para nuestros

lectores. A la introducción de Villaverde -- escrita por Ferrer

-- le sigue una entrevista que también éste realizara al

escritor, y fragmentos de la novela inédita Desastres de la

postguerra. A esto agregamos el artículo Penúltimo

collage o defensa de Fernando Villaverde, de Lorenzo García

Vega, y, para concluir, fragmentos de "Novias falsas", de Las tetas

europeas (un libro tan difícil de encontrar hoy como las

mismísimas tetas europeas).

La Habana Elegante agradece a Jorge Ferrer, a

Lorenzo García Vega, y, por supuesto, al propio Fernando

Villverde, sus respectivas coolaboraciones en la preparación de

este dossier.

Introducción

Jorge Ferrer

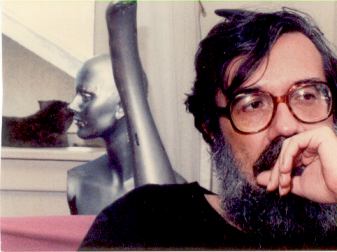

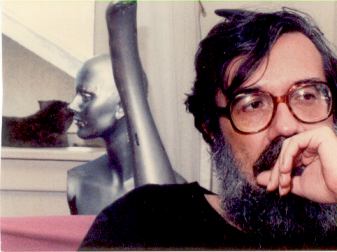

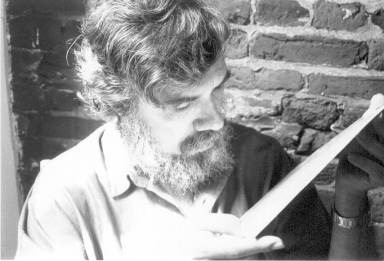

Fernando Villaverde (La Habana,

1938) dejó Miami hace unos cinco años para venir a

Barcelona. Alguna vez me contó que esta ciudad ganó la

lotería de su jubilación entre otras varias: Avignon,

París, Madrid, Toulouse. Y hasta aquí se trajo sus

libros, los propios y los ajenos, y la condición de ser uno de

los escritores menos leídos de la literatura cubana, esa enanita

con ínfulas de leviatán, que menosprecia, desconoce y

arrima, sorda entre los clamores del aúpa.

Todo eso se trajo aquí Villaverde en su

trashumancia, como los sirgadores del Volga o el Tajo, aunque en recio

container trasatlántico, y también ese sillón thai

desde el que conversa infatigable, y los cuadros de Arturo

Rodríguez, y los muebles y toda una estética "Miami,

años 80", que parece tan fuera de lugar en el barrio del

Eixample, como Fernando parece haber estado siempre en cualquier sede

de su literatura, sea en Nápoles, Praga, Boston o

Rávena.

La gentileza de Morán me ha permitido

reunir aquí estos pocos indicios fernandianos: fragmentos de una

novela recién terminada, uno de los relatos de Las tetas europeas, libro que parece

ya imposible de encontrar, un texto que le dedicó Lorenzo

García Vega hace más de una década y hasta ahora

inédito ― el gran Lorenzo que sonríe gozoso ante los

malabares del mencionado aúpa ―, y, por último, una

entrevista a Villaverde. No me parece mala introducción para

promover rastreos por librerías de segunda mano (sé de

una en Eureka, California, que todavía tiene un par de

ejemplares de Los labios pintados de

Diderot) y ojalá que también la curiosidad de

algún editor todavía ajeno al acarreo de tristes

tópicos y peores trópicos. Lévi-Strauss

decía que lo más curioso de los últimos es su

sólido aire de pasados de moda. ¡Ay, Claude, si tú

supieras!

Entrevista

a Fernando Villaverde

Jorge Ferrer

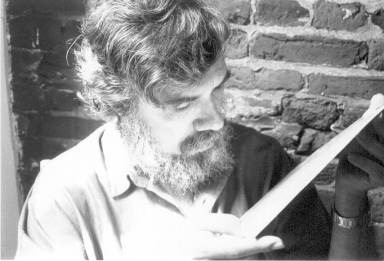

Jorge Ferrer - Hombre de letras, pero antes, o siempre, hombre de cine.

Tus personajes se pasean por las salas oscuras, evocan escenas de las

películas más disímiles, sueñan, como en

"Las tetas europeas", con la desnudez entrevista de las actrices de los

cuarenta y los cincuenta. Un fecundo trasvase hacia la literatura, pero

también están las películas que hiciste en Cuba y

Nueva York, casi todas irrecuperables.

Fernando Villaverde - Cuando yo comienzo a querer ganar un modo de

expresión, son al cine y el teatro a quienes primero echo el

ojo. El cine como una cosa bastante utópica, porque qué

cine había en Cuba entonces. Uno mínimo y sumamente

comercial. No había nada, salvo las pocas cosas que se

hacían, las coproducciones con Méjico… Pero todo eso era

un mundo que estaba ya copado y en buena medida predeterminado. Por

otra parte, ya comenzaban los grupos teatrales, el teatro de bolsillo y

todo aquello, pero ese interés ya estaba claro en mí.

Entonces, cuando se produce la revolución y surge el ICAIC, yo

aunque ya había publicado un cuento y escrito algunas cosas…

J.F. - Un cuento, cuya acción sucede en un teatro, publicado en

la revista Carteles…

F.V. - Exactamente. Pero aunque yo estaba dentro de todo eso, para

mí no hay vacilación: me interesa más el cine que

ninguna otra cosa. Bueno, pues el cine es para mí la

metodología que me gusta, el mundo que me gusta… Pero yo no

pensaba en el cine en términos de que alguien me traía de

pronto un guión y yo me iba a un set a filmar. Para mí la

idea de hacer una película era concebirla desde el inicio.

Entonces, no veo una ruptura entre eso y escribir. Durante los

años en que hice cine, yo estuve escribiendo, escribiendo

dramaturgia, pero escribiendo, cosa que no es ninguna novedad, porque

hay ejemplos de sobras de gente que saltaba de la novela al ensayo o de

la literatura al teatro sin problema ninguno. Yo lo único de lo

que tenía que darme cuenta, y no es cosa tan sencilla como

pudiera creerse, era de las exigencias de uno u otro género. A

veces, normalmente por torpeza mía, yo escribía cosas

pretendiéndolas más, digamos, literarias y de pronto me

daba cuenta de que tenía que borrar ciertas ideas de cine que se

habían metido ahí, porque lo que estaba escribiendo se

parecía a un cuaderno ilustrado. Nunca he dejado de escribir,

salvo cuando hice cine experimental en Nueva York, período en el

que aún cuando estaba trabajando sobre narraciones, no

escribía físicamente, porque lo que hacía eran

películas que yo quería que se crearan solas, hasta el

punto de que llegué a ponerme a filmar, y fue lo último

que hice allí, un montón de cosas de la ciudad que me

interesaban: un muelle, el vuelo de una gaviota, una persona haciendo

cualquier cosa, sin la menor idea de qué iba a hacer

después con aquello. Esos metros de película ya no

existen. Una de las personas modélicas del cine es Harry Smith,

que hacía cine underground

en Nueva York, y que jamás hacía copias de sus

películas: las filmaba, las proyectaba, iba empatando la

película a medida que se rompía y cuando ya se le

había deshecho toda, la tiraba. De todo aquello he conservado un

par de cosas, lo demás… Recuerdo que cuando vine a Barcelona, mi

mujer encuentra una bolsa de esas enormes de basura que yo había

llenado de películas sueltas, porque no había botado los reels enteros, no fuera a ser que

alguien cogiera aquello, mi deseo es que fuera de verdad a la basura, y

entonces me dice que cómo había botado aquello y me

obligó a rebobinar parte de aquella película para

conservarla. Tarea inútil, por cierto, porque eso debe estar ya

medio sulfatado en nuestros rincones de aquí de Barcelona. A

veces me llegan unos olores muy extraños del lugar donde

están esas películas y me da la impresión de que

eso ya terminó su vida, pero no fueron hechas con ningún

propósito… son películas experimentales que haces con

apenas 200 0 300 dólares, así que las ideas no tienen que

ser muy perdurables que digamos. desde el inicio.

Entonces, no veo una ruptura entre eso y escribir. Durante los

años en que hice cine, yo estuve escribiendo, escribiendo

dramaturgia, pero escribiendo, cosa que no es ninguna novedad, porque

hay ejemplos de sobras de gente que saltaba de la novela al ensayo o de

la literatura al teatro sin problema ninguno. Yo lo único de lo

que tenía que darme cuenta, y no es cosa tan sencilla como

pudiera creerse, era de las exigencias de uno u otro género. A

veces, normalmente por torpeza mía, yo escribía cosas

pretendiéndolas más, digamos, literarias y de pronto me

daba cuenta de que tenía que borrar ciertas ideas de cine que se

habían metido ahí, porque lo que estaba escribiendo se

parecía a un cuaderno ilustrado. Nunca he dejado de escribir,

salvo cuando hice cine experimental en Nueva York, período en el

que aún cuando estaba trabajando sobre narraciones, no

escribía físicamente, porque lo que hacía eran

películas que yo quería que se crearan solas, hasta el

punto de que llegué a ponerme a filmar, y fue lo último

que hice allí, un montón de cosas de la ciudad que me

interesaban: un muelle, el vuelo de una gaviota, una persona haciendo

cualquier cosa, sin la menor idea de qué iba a hacer

después con aquello. Esos metros de película ya no

existen. Una de las personas modélicas del cine es Harry Smith,

que hacía cine underground

en Nueva York, y que jamás hacía copias de sus

películas: las filmaba, las proyectaba, iba empatando la

película a medida que se rompía y cuando ya se le

había deshecho toda, la tiraba. De todo aquello he conservado un

par de cosas, lo demás… Recuerdo que cuando vine a Barcelona, mi

mujer encuentra una bolsa de esas enormes de basura que yo había

llenado de películas sueltas, porque no había botado los reels enteros, no fuera a ser que

alguien cogiera aquello, mi deseo es que fuera de verdad a la basura, y

entonces me dice que cómo había botado aquello y me

obligó a rebobinar parte de aquella película para

conservarla. Tarea inútil, por cierto, porque eso debe estar ya

medio sulfatado en nuestros rincones de aquí de Barcelona. A

veces me llegan unos olores muy extraños del lugar donde

están esas películas y me da la impresión de que

eso ya terminó su vida, pero no fueron hechas con ningún

propósito… son películas experimentales que haces con

apenas 200 0 300 dólares, así que las ideas no tienen que

ser muy perdurables que digamos.

J.F. - Yo he visto algunas y son bien interesantes. En Lady's Home Journal, donde

actúa precisamente Miñuca, a la que mencionabas hace un

momento, hay un claro acarreo entre el teatro, una manera, digamos que

literaria, de narrar y el propio arte cinematográfico.

F.V. - La imbricación de cine y teatro… Mira, muchos de los

mecanismos, que son semejantes a los que actúan en uno cuando se

plantea una película argumental, como las que yo hice en Cuba,

hacia el final, después de los documentales, son propios de

patrones literarios ya aprendidos. De la misma manera que estoy seguro

de que cuando escribo ahora, muchas veces lo hago siguiendo patrones

cinematográficos que aprendí y de los que sigo

disfrutando, porque el cine para mí es una curiosidad que

jamás se ha agotado. Le dedico mucho tiempo al cine y al teatro.

J.F. - Un autor de relatos que ha aparecido en varias antologías

y al que normalmente lo asocian precisamente con esos cuentos y los que

se publican, de tanto en tanto, en revistas. En tus libros, sin

embargo, hay textos de una extensión que rebasa con mucho la que

el canon y la costumbre adjudican a los relatos. Pienso en Los labios pintados de Diderot, del

libro homónimo, y en Las

criaditas, de Las tetas…

F.V. - Sí. Hay una cosa: hablo de relatos y lo cierto es que

todo el mundo habla de tres de los libros que tengo publicados, como de

libros de relatos, pero yo veo esos textos como muy unificados. Yo no

puedo decir que son novelas, porque se trata de un concepto ya fijado y

que es mejor olvidar, pero para mí se trata de textos

unificados, porque los tres, tanto Crónicas

del Mariel, como Los labios

pintados de Diderot y Las tetas europeas, están

conformados por relatos que se escribieron como piezas de un libro que

perseguía un propósito concreto como totalidad, como

equilibrio. Crónicas del Mariel

es algo totalmente diferente, aunque viene a ser lo mismo, en el

sentido de que yo quería expresar un fenómeno

específico a través de toda una serie de figuras y

episodios. Al principio, le decía a la gente que se trataba de

una novela episódica con un protagonista que es el Mariel, no es

uno u otro de los personajes, sino el hecho específico, y es una

novela que se escribió en continuidad. Lo mismo pasa con Los labios pintados…, cuyos relatos

escribí uno tras otro. La única diferencia puede radicar

en el orden que luego les di, cuya motivación claro que ya no

tengo en el recuerdo. Esa es la única diferencia. Pero en todos

los casos son libros que se han escrito continuamente. Y que al

terminarlos tenían esa unidad. Ahora mismo, por ejemplo, estoy

trabajando en un libro de relatos, pero también se trata de un

libro cerrado, con una unidad muy concreta: todo sucede en Nueva York,

todos los personajes son latinoamericanos. A veces me planteo mandar

alguno de esos relatos a una revista o a un concurso y cuando lo veo

separado del conjunto me quedo perplejo y me parece que no tiene

suficiente fuerza, pero en realidad lo que pasa es que es un

capítulo de un libro. En cuanto lo incorporo al libro en mi

pensamiento, vuelve a ganar toda su fuerza, al religarse con el resto y

me siento muy satisfecho con él, de la misma manera que al

haberlo desgajado del libro comienzo a notar una cantidad de momentos

tenues… pero lo son porque han perdido sus hilos.

J.F. - Tu obra, desperdigada ella misma, parece un continuum de notas de viaje. Cuando

comencé a leerte, me sedujo inmediatamente esa exterioridad, ese

ánimo, casi apátrida, que alcanza lo mismo a París

que a Miami, ciudades en las que has vivido durante años…

R. Francamente, en "Las criaditas", cuando escribo sobre Miami, la

consulta de ese médico y escribo sobre las cosas de Cuba…, que

yo haya escrito eso estando precisamente en Miami no significa nada

para mí. Yo miré el paisaje de Miami y todas las cosas

que estaba recolectando de  Miami con el mismo sentido de

viajero que

pude recoger las otras. Es decir, que me sentía tan dentro o tan

fuera de Miami como me podía sentir dentro o fuera de

París cuando escribía lo de Diderot. Escribo lo de

Diderot sintiendo que escribo sobre un lugar que yo pienso haber

conocido a fondo y haber vivido a fondo y lo escribo desde lejos. Y en

"Las criaditas" sucede lo mismo: escribo desde cerca de un lugar que

creo conocer a fondo, pero en cuanto a mi manera de enfocarlo, de

retratarlo, de presentarlo, de crear relaciones, sus espacios, sus

sonidos, me siento exactamente igual. Es decir que para mí todos

son relatos de viajes, no importa si yo esté en un lugar

específico. Luego, quizás sea porque no estoy en

ningún lugar definitivamente. Yo siento que ningún lugar

mío es definitivo y no porque sea un exiliado. Me acuerdo de

cuando yo era joven en Cuba, y no había venido revolución

alguna ni yo había oído ninguno de los nombres que

llevamos tantos años oyendo, una de mis preocupaciones era no

poder irme de allí alguna vez: ya yo tenía ganas entonces

de irme a otro lugar. Cuba ya se estaba agotando para mí y

necesitaba otros paisajes, otras latitudes, otros mundos… Por eso yo

vivo una contradicción desde hace cuarenta años, porque a

mí me dicen exiliado. Y lo soy efectivamente porque no puedo

negar esa palabra: negarla sería afirmar que en mi país

hay un gobierno lícito. Soy un exiliado porque en mi país

hay un gobierno que es tan ilícito como para decirle a la gente

que ha nacido allí si pueden entrar o salir de acuerdo a la

voluntad de un gobierno, lo cual para mí es uno de los

disparates más grandes que pueda haber en la convivencia humana

en el mundo y por eso soy exiliado, pero a la vez jamás lo he

sido íntimamente ni me he sentido exiliado en el sentido de

desterrado, porque durante toda mi vida no he hecho más que

responder a un deseo que tuve siempre: el de ir, ir, ir y seguir, y

caminar… Llego a cualquier lugar y me siento allí dentro y fuera

a la vez en el sentido de que al no sentirlo como un lugar ajeno, al

día siguiente de llegar ya me siento conviviendo con la gente de

allí, de la misma manera que lo hacía el día

anterior en un lugar en el que llevaba años residiendo, pero al

mismo tiempo en mi ser íntimo, me digo que esto tampoco es para

siempre, que aquí estoy de paso. En lo que escribo siempre me ha

pasado lo mismo: son lugares que a pesar de estar en ellos, los percibo

como lugares que son parte del Viaje, un Viaje que continúo

siempre. Miami con el mismo sentido de

viajero que

pude recoger las otras. Es decir, que me sentía tan dentro o tan

fuera de Miami como me podía sentir dentro o fuera de

París cuando escribía lo de Diderot. Escribo lo de

Diderot sintiendo que escribo sobre un lugar que yo pienso haber

conocido a fondo y haber vivido a fondo y lo escribo desde lejos. Y en

"Las criaditas" sucede lo mismo: escribo desde cerca de un lugar que

creo conocer a fondo, pero en cuanto a mi manera de enfocarlo, de

retratarlo, de presentarlo, de crear relaciones, sus espacios, sus

sonidos, me siento exactamente igual. Es decir que para mí todos

son relatos de viajes, no importa si yo esté en un lugar

específico. Luego, quizás sea porque no estoy en

ningún lugar definitivamente. Yo siento que ningún lugar

mío es definitivo y no porque sea un exiliado. Me acuerdo de

cuando yo era joven en Cuba, y no había venido revolución

alguna ni yo había oído ninguno de los nombres que

llevamos tantos años oyendo, una de mis preocupaciones era no

poder irme de allí alguna vez: ya yo tenía ganas entonces

de irme a otro lugar. Cuba ya se estaba agotando para mí y

necesitaba otros paisajes, otras latitudes, otros mundos… Por eso yo

vivo una contradicción desde hace cuarenta años, porque a

mí me dicen exiliado. Y lo soy efectivamente porque no puedo

negar esa palabra: negarla sería afirmar que en mi país

hay un gobierno lícito. Soy un exiliado porque en mi país

hay un gobierno que es tan ilícito como para decirle a la gente

que ha nacido allí si pueden entrar o salir de acuerdo a la

voluntad de un gobierno, lo cual para mí es uno de los

disparates más grandes que pueda haber en la convivencia humana

en el mundo y por eso soy exiliado, pero a la vez jamás lo he

sido íntimamente ni me he sentido exiliado en el sentido de

desterrado, porque durante toda mi vida no he hecho más que

responder a un deseo que tuve siempre: el de ir, ir, ir y seguir, y

caminar… Llego a cualquier lugar y me siento allí dentro y fuera

a la vez en el sentido de que al no sentirlo como un lugar ajeno, al

día siguiente de llegar ya me siento conviviendo con la gente de

allí, de la misma manera que lo hacía el día

anterior en un lugar en el que llevaba años residiendo, pero al

mismo tiempo en mi ser íntimo, me digo que esto tampoco es para

siempre, que aquí estoy de paso. En lo que escribo siempre me ha

pasado lo mismo: son lugares que a pesar de estar en ellos, los percibo

como lugares que son parte del Viaje, un Viaje que continúo

siempre.

J.F. - No sé si esto te ha llevado a considerar tu literatura en

términos postnacionales…

F.V. - Tengo muy claro que la manera en que hablo y, por lo tanto, la

manera en que escribo se fundamentan en mis primeros veintitantos

años en Cuba. Decir que yo no soy un escritor cubano, aunque

lleve muchos más años fuera de Cuba que los que

pasé allí, sería una idiotez, porque el fundamento

de lo que escribo está en toda aquella vida, en todo aquel

aprendizaje, en aquel ámbito en el que aprendí a hablar,

a pensar, a convivir y a leer. Aunque mi escritura haya ido muy lejos,

y no creo que haya ido tan lejos, toda ella se fundamenta ahí.

Me acuerdo que de muchacho, cuando comenzábamos a despertar a la

literatura y al arte, nuestros modelos, la gente que veíamos

como figuras míticas eran Rimbaud, Joseph Conrad, e incluso,

más cerca, los escritores de la generación perdida que se

habían ido a Francia o Italia… Y nosotros, de pronto,

estábamos en un país, cuyo gobierno se proclama

internacionalista, pero genera unas fuerzas contrarias, unas exigencias

nacionalistas extremas, que te dicen que si te vas dejas de ser

ciudadano de ese país por traidor, y que, además, es

secundado en eso por montones de escritores del mundo entero, a quienes

les parece maravilloso que un autor noruego decida instalarse pongamos

que en Tanzania y ensalzan la curiosidad intelectual de ese sujeto,

pero entonces un cubano que deja Cuba para instalarse en España,

Canadá, Estados Unidos o Venezuela les parece un traidor, un

sinvergüenza, alguien carente del sentido de nación.

¿Acaso Noruega no es una nación? ¿Qué

exigencia es esa que se nos plantea a nosotros? Un absurdo. Absurdo que

obedece a principios políticos, mientras olvida por completo

cuáles son los verdaderos principios básicos del acto de

pensar, que es para lo que un escritor funciona, para el pensamiento y

no para la política. Aparte de eso, esto empata con algo que

estaba leyendo hace unos días acerca de un personaje de Nabokov,

un escritor que se horroriza al constatar que a partir de 1917 a los

escritores rusos sólo les era dado escribir sobre la

revolución y yo recordaba que algo similar nos había

ocurrido a nosotros y no dejaba de preguntarme el por qué el

hecho de que en Cuba se hubiera producido una revolución nos

obligaba a escribir precisamente sobre ella. Yo he escrito sobre eso

también, pero no siempre lo he hecho por una suerte de, digamos,

obligación con mis congéneres. El libro del Mariel

sí lo escribí al verme ante una situación que se

me imponía: el ver a gente a la que era como yo,

encontrármelos después de años de residencia fuera

de Cuba… y decidí hacer la crónica de ese acontecimiento.

Pero en general he escrito de lo que me ha dado la gana. El hecho de

ser cubano no me obliga a escribir sobre Cuba. De lo que se trata es de

hacer una literatura que esté siempre en la frontera.

¿Cómo se nos va a querer imponer una literatura dentro de

fronteras? Eso no tiene ningún sentido. Pero, desgraciadamente,

veo que se trata de algo que pesa en la obra de muchos autores cubanos.

J.F. - Como rehuyes también el corsé de los

géneros. Sueles tomar caminos que llevan a un excurso

ensayístico, y metido ahí, en la arquitectura

renacentista, la pintura de Ramón Alejandro o la teoría

de la dramaturgia, parece que se te hiciera difícil volver al

relato, como si no hubiera distinción precisa.

F.V. - No es que yo quiera crear un sortilegio artificial. Hace unos

cuantos años leí el libro de Adorno sobre Mahler y me

causó un gran impacto por la manera en que se ajustaba a lo que

yo busco al escribir. Adorno habla de la multiplicidad de elementos que

componen cada sinfonía de Mahler, que él describe

precisamente como novelas, y afirma que rompen con el clasicismo,

porque en lugar de tener estructuras cerradas, tienen unas estructuras

en transcurso, como las de la novela. Lo que me resultó

más interesante de ese ensayo fue el peso que, según

Adorno, daba Mahler a lo imaginario en sus sinfonías, a los

sueños. Adorno afirma allí que todo eso es parte de la

vida de uno, que lo que uno sueña o imagina es tanto parte de la

vida como lo que vive efectivamente, son elementos que están

dentro de uno. Creo que toda la literatura mía proviene de esa

convicción que tengo de que no pueden establecerse

límites entre imaginación y realidad, entre sueño

y realidad. Y no te hablo desde una perspectiva surrealista, sino

precisamente de algo que puede ser opuesto al surrealismo. Se trata de

una continuidad, de una amalgama, que abarquen la manera en que vivo y

percibo lo que vivo gracias al trabajo de mi imaginación, a la

forma en que lo transforma, lo domina. Hay algo ahí que es

absurdo separar.

J.F. - Ahora has terminado una novela de la que reproducimos

aquí unos fragmentos. Confirmo: novela, sin recurrir a la suma

de relatos…

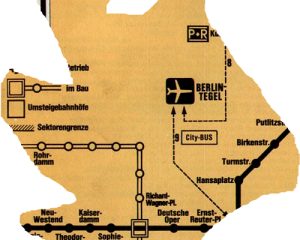

F.V. - La escritura tiene momentos verdaderamente divertidos. Cuando

comienzo a escribir trato de precisar claramente lo que quiero hacer,

pero dejando que la idea salga al galope y me conduzca por caminos que

no imagino. Con esta novela ha sucedido algo así. Nació

de un relato que pensaba incluir en Los

labios pintados de Diderot. Tenía escritas un

montón de tarjeticas, porque así fue con Los labios…, que lo escribí

en tarjeticas, para ese relato sobre Berlín, el Muro, la guerra

y mis impresiones de esa ciudad en la que permanecí diez

días al salir de Cuba. Y comencé a trabajar en ese

relato, pero no acababa de unirse al libro, todo en él

seguía siendo muy tenue, muy débil, flojo. Y las

tarjeticas terminaron yendo a parar a un sobre manila, amontonadas. Y

pasaban los años, publiqué Las tetas europeas… Y a cada rato me

encontraba con el sobre manila al abrir alguna caja, un relato que

nunca se escribió, pensaba, un episodio inconcluso… Pero se fue

cocinando hasta que un día se me acumularon dos o tres ideas que

lo rondaban y volví a él. Fue algo muy simpático,

porque veía por primera vez la posibilidad de desarrollar

aquello y engarzarlo sobre una base sistemática, y de pronto me

dije que lo primero era copiar las anotaciones en el computer. Fue una diversión

enorme, porque cogía cada tarjetica, escribía dos

líneas y luego apartaba la vista de ella y comenzaba a escribir

y escribir, y me fui percatando de que lo que en inicio debía

resultar en un par de páginas, terminaba teniendo ocho o diez y

aquello seguía y seguía creciendo. ¡Qué

alegría! Primero me dije que iba a salir un relato largo como

"Los labios pintados de Diderot" y de pronto siguió

extendiéndose y terminó en una novela de doscientas y

pico de páginas. caminos que

no imagino. Con esta novela ha sucedido algo así. Nació

de un relato que pensaba incluir en Los

labios pintados de Diderot. Tenía escritas un

montón de tarjeticas, porque así fue con Los labios…, que lo escribí

en tarjeticas, para ese relato sobre Berlín, el Muro, la guerra

y mis impresiones de esa ciudad en la que permanecí diez

días al salir de Cuba. Y comencé a trabajar en ese

relato, pero no acababa de unirse al libro, todo en él

seguía siendo muy tenue, muy débil, flojo. Y las

tarjeticas terminaron yendo a parar a un sobre manila, amontonadas. Y

pasaban los años, publiqué Las tetas europeas… Y a cada rato me

encontraba con el sobre manila al abrir alguna caja, un relato que

nunca se escribió, pensaba, un episodio inconcluso… Pero se fue

cocinando hasta que un día se me acumularon dos o tres ideas que

lo rondaban y volví a él. Fue algo muy simpático,

porque veía por primera vez la posibilidad de desarrollar

aquello y engarzarlo sobre una base sistemática, y de pronto me

dije que lo primero era copiar las anotaciones en el computer. Fue una diversión

enorme, porque cogía cada tarjetica, escribía dos

líneas y luego apartaba la vista de ella y comenzaba a escribir

y escribir, y me fui percatando de que lo que en inicio debía

resultar en un par de páginas, terminaba teniendo ocho o diez y

aquello seguía y seguía creciendo. ¡Qué

alegría! Primero me dije que iba a salir un relato largo como

"Los labios pintados de Diderot" y de pronto siguió

extendiéndose y terminó en una novela de doscientas y

pico de páginas.

J.F. - Es un libro todavía sin editor…

F.V. - Sin editor. En una reciente entrevista dije que ya pronto

tendré más libros inéditos que publicados. Es una

especie de carrera a ver cuál de esas dos circunstancias gana.

J.F. - La tuya es una obra que a pesar de su importancia y su

singularidad no ha tenido una suerte editorial, una salida clara,

aceitada.

F.V. - Hay una serie de realidades concretas que me dificultan publicar

en España. Y no voy a entrar en ellas, porque son demasiado

triviales e, incluso, tontas. También es cierto que dedico el

tiempo a escribir y apenas me empeño en conseguir publicar lo

que escribo y, desde luego, a buscar los caminos que conduzcan a la

publicación de lo que escribo. Hay una torpeza evidente en eso…

Con respecto a la novela, te digo que sí puede acabar

publicándose. Y me gustaría que se publicara, acaso por

romanticismo, porque se trata de un libro muy entroncado con los

momentos que está viviendo la literatura, si bien es un

entronque que detecté a posteriori, porque no fue ese el

propósito con que lo escribí. De publicarse ahora se

verían más claros todos esos elementos que lo asocian con

la literatura que se está escribiendo en estos años y con

Alemania, con lo que sucede en Alemania. Y al mismo tiempo,

también ronda cierta literatura escrita últimamente por

cubanos dentro y fuera de Cuba, porque en el libro están

presentes las perspectivas que traza toda transformación, todo

cambio en una nación. Es una lectura que está más

escondida, pero también se hace presente.

J.F. - ¿Sigues la literatura escrita por cubanos? Tus lectores

conocen de tus cuitas con la visión, que me consta te obligan a

ser muy estricto con los libros que decides leer.

F.V. - Bueno, hay muchas cosas que están ocultas por ahí

y que uno descubre por casualidad. Textos de gente que está

escribiendo sin más aliento que el de ellos mismos, sin el

apoyo, como le pasa al noventa por ciento de los escritores, de las

instituciones de su país. Hay otros que son glorificados por

circunstancias extraliterarias. Hay que andarse, pues, con mucha

suspicacia y mucha viveza, averiguando quiénes son, escuchando

los juicios de los amigos en quienes uno a aprendido a confiar, en el

olfato. Así que leo libros escritos por cubanos, pero no

constituyen ni mucho menos mis lecturas ni mis afanes exclusivos..

Fragmentos de la novela

inédita Desastres de la

postguerra

13

No logro encontrar una farmacia abierta. En la forzosa media lengua con

la cual pretendemos comunicarnos, deduje que la conserje del hotel me

indicaba una, torciendo a la izquierda a unas dos cuadras. Pudimos

entendernos: la farmacia está ahí. Pero cerrada;

sería esto lo que trataba de hacerme saber ella con la

matraquillosa palabra que me repetía y nunca le entendí.

Me lanzo al albur por calles desconocidas, ateniéndome a la ruta

más concurrida y procurando seguir un rastro que, si bien no de

piedrecitas como el de Hansel, confío a mi memoria, con la

esperanza de que esos signos particulares que voy descubriendo y

pretendo hitos lo sean de verdad y no se me repitan luego cada dos

esquinas.

Al cabo de lo que calculo será

más de media hora de marcha decido regresar al hotel con las  manos

vacías, sin esas aspirinas pedidas por mi mujer para

intentar calmarse un dolor de cabeza. Peor que volver sin la medicina

sería inquietarla con una tardanza más prolongada de lo

lógico, desesperarla suponiéndome extraviado por calles

desconocidas y solares yermos, sin saber a dónde he ido a parar

y menos cómo preguntarlo. Y quién sabe si, en su asustada

imaginación, metido en problemas o incluso detenido por haberme

aproximado demasiado sin notarlo a ese infranqueable y vedado sector

occidental que, por poco que llevemos aquí, va adquiriendo ya el

color de un sublime territorio, una Arcadia feliz o un Shangri-la. Si

esto es así para mí en tan corto tiempo qué

fulgores místicos no podrá despedir el Occidente para

estos alemanes orientales obligados a convivir con él, incapaces

de ignorarlo; conocedores de que a su lado rebosan esos cuernos de la

abundancia cuya existencia sus dirigentes no pueden sino resignarse a

aceptar pero condenan por mal habidos, perniciosos; refiriéndose

a ellos peor de lo que debe haber hablado Dios Padre a Adán y

Eva cuando les prohibió acercarse al tentador fruto prohibido

del Edén. manos

vacías, sin esas aspirinas pedidas por mi mujer para

intentar calmarse un dolor de cabeza. Peor que volver sin la medicina

sería inquietarla con una tardanza más prolongada de lo

lógico, desesperarla suponiéndome extraviado por calles

desconocidas y solares yermos, sin saber a dónde he ido a parar

y menos cómo preguntarlo. Y quién sabe si, en su asustada

imaginación, metido en problemas o incluso detenido por haberme

aproximado demasiado sin notarlo a ese infranqueable y vedado sector

occidental que, por poco que llevemos aquí, va adquiriendo ya el

color de un sublime territorio, una Arcadia feliz o un Shangri-la. Si

esto es así para mí en tan corto tiempo qué

fulgores místicos no podrá despedir el Occidente para

estos alemanes orientales obligados a convivir con él, incapaces

de ignorarlo; conocedores de que a su lado rebosan esos cuernos de la

abundancia cuya existencia sus dirigentes no pueden sino resignarse a

aceptar pero condenan por mal habidos, perniciosos; refiriéndose

a ellos peor de lo que debe haber hablado Dios Padre a Adán y

Eva cuando les prohibió acercarse al tentador fruto prohibido

del Edén.

Camino del hotel y concentrado en ir

desgranando esas pistas confiadas al recuerdo para no desviarme en mi

ruta de regreso, la concentración me va dejando absorto,

pensando sin saber incluso lo que pienso, mirando en torno mío

con ojos vacuos y dejando vagar mis pensamientos por donde ellos

quieran, guiados por el mismo automatismo de mis mecánicos

pasos. De repente noto, como si una mano agarrase súbitamente

esos hilos dispersos por mi mente e hiciese poderosa un haz con todos

ellos, que en esta ciudad, caminando como lo hago ahora por sus calles,

me siento como nunca antes acompañado en mi andar por una

presencia, mejor dicho por una multitud de presencias. Al instante,

esta percepción me causa desasosiego, un sabor desagradable. No

es para menos; no está en mí. No creo o por lo menos no

me inquieta, no dedico cavilaciones a ninguna de las variantes que

conozco o pueda concebir del más allá, así

provengan del más hondo y elaborado misticismo o la más

primitiva de las supersticiones. Lógico que me cause una

sacudida descubrir que estoy dotando sin quererlo al aire mismo del

espesor viviente achacable a la presencia invisible en él de un

constante ir y venir, como soplos o caudales, las entrecruzadas

corrientes de un sinnúmero de criaturas.

Es un amago de certeza y, aunque recuperado de

mi automático vagar, enterado ya de por dónde van mis

pensamientos, no consigo disiparlo. Al contrario, se agudiza, me

penetra. Miro hacia unos edificios y sobre el desolado solar yermo que

me separa de ellos no veo como debería ver una absoluta

transparencia sino, contradiciendo la evidencia de mis ojos, mi mente

me convence de que allí flotan suspendidas infinidad de algo

más que sugestiones, esencias que han perdido para siempre

cualquier posibilidad de solidez pero sin embargo están

innegablemente ahí, lo mismo desasosegadas y entregadas a ese

perpetuo girar que las recorre y entrelaza que en una impávida

resignación, inmóviles en la aparente espera de esa

posible hora final que ansían les llegue de una vez.

No se trata en modo alguno de hálitos

fantasmales capaces de infundirme un infantil terror. Tampoco vahos

espirituales transidos de revelaciones místicas; ni por un

momento considero la ridícula presunción de haberme

convertido en médium. Es otra cosa, un barrunto; fluye hacia la

convicción de que, más allá de su muerte, de su

desaparición de ante nuestros ojos, esa multitud de seres idos

que rondan estas calles merodean por ellas en incesante

alteración día y noche, en torno a quienes aún

estamos vivos -no creyéndome único, debo pensar que lo

mismo ocurrirá, de manera sensible, a muchos-, y no logran a su

pesar la desaparición, ese perderse tan deseado. Quién

sabe si esto les ocurre porque se sienten desorientados, no reconocen

del todo el lugar en donde están, confundidos ante la desoladora

transformación de que fue objeto el lugar donde sus vidas

transcurrieron; un sitio abolido, irreconocible de la noche a la

mañana, en ese indefinido período en que a todas estas

gentes les habría demorado despertar a la muerte.

Comprendo que estos pensamientos no son

míos, no se adecúan a quien soy. Esta última frase

aceptaría la otra vida, algo para mí irreconocible, una

esperanza y un afán por los cuales realmente no puedo suspirar.

Y sin embargo, no he podido menos que frenar mi marcha, sujeto por una

desazón que ni siquiera es susto, detenerme en la acera a

contemplar este espectáculo no presenciado sino infundido,

inmóvil ante él como si de verdad pudiese verlo hasta en

sus últimos detalles. Es más, según pasan los

segundos, pues sólo eso ha transcurrido desde mi inicial

asombro, diría que comienzo además a escuchar una especie

de rumor disperso a la deriva; crece y se apaga impredecible, se disipa

y renace en discretas marejadas, inteligible sólo como murmullo,

y tan indescifrable como poco antes me resultaron las indicaciones de

la conserje del hotel. Los sé suyos, sus llamados, voces que

más bien buscan un afecto, en nada parecidas a ese lamento

atribuido por los supersticiosos a los difuntos, aunque en ellas pueda

detectarse por momentos el rumor de cierta queja.

Es cuestión de instantes que mi

conciencia vuelva en sí y vaya borrando con incómoda

prisa las turbulentas impresiones que de manera tan singular y

convencida han calado en mí. Tan penetrantes fueron que sin

haber alterado en forma notable mi modo de pensar ni aproximarme a

convicciones esotéricas, no me han abandonado desde entonces. La

certidumbre de lo ocurrido en aquellos instantes de paseo, lo captado

durante aquellas percepciones, para siempre ha quedado conmigo y he

preferido dejarlo tal como fue, igual de inexplicable. Ponerme a

dilucidarlo, como algunos intentan tras sentirse inmersos en

experiencias similares, buscando explicaciones sobre auras o

emanaciones cerebrales en intentos de conciliar un materialismo

descreído con hechos de sutil explicación, me resulta un

pobre y temeroso intento de restarles valor, algo así como

pretenderlas algo estomacal. Sería rebajar con arrogancia la

veracidad de unas constancias irrefutables y reales que, sin temor a

lucir mago de feria, diría pudieron acercárseme. A lo

más que han llegado mis pensamientos en sus fugaces intentos por

dar coherencia a un suceso de sustancia tan irracional ha sido a una

conclusión basada en intuiciones ilógicas, ese

frágil lecho en bastantes ocasiones más acertado que

ninguno: demasiados muertos hubo en Berlín, en demasiado poco

tiempo. Su multitud fue mucha; excesivas también, hasta el punto

de resultar incomprensibles, las ruinas -por lo menos en aquel momento;

después nos hemos habituado a más-. Viéndose en

medio del territorio lunar en que se había convertido su ciudad,

creyeron equivocados, sin necesidad de irse bajo tierra a sus

sepulcros, que estando aún sobre la superficie reposaban ya en

su destinado cementerio. No habiendo estado yo hasta entonces en otra

de las tantas ciudades donde igual o peor devastación

sucedió o luego ha sucedido fue en ese primer cruce por un sitio

donde por un momento pasó la aniquilación donde pude

sentirlo, me caló. Pienso, también sin poder explicarlo,

que semejante percepción pudo serme posible una sola vez. De

viajar ahora a otros sitios incluso más diezmados, no

volvería, lo sé, a percibir aquel espesor desconsolado

del aire, aquel rumor lejano de zozobra que sentí entrar por mis

oídos y me dejó aterido.

(…)

23

Corremos el riesgo de echar nuestro viaje por la borda y eso que nadie

nos obliga, hemos aceptado por voluntad propia la insólita

invitación de Veronika de seguirla a un sitio que con chispas

traviesas anuncia desde el primer momento como lugar de citas secretas;

nos encantará conocerlo. Salimos tras ella con impulsividad

adolescente, en una expedición mal definida por las nocturnas

calles de Berlín que circundan nuestro hotel. Desde abordar la

acera, da ella a nuestra salida, con su calculada discreción y

vistazos de vigilancia en torno suyo, visos de expedición con

malos propósitos,

empresa criminal. Estamos actuando, lo sabemos

mi mujer y yo, como niños que se creen inmunes a los riesgos.

Pero puede más nuestra curiosidad y desechamos molestos las

probabilidades de que nuestra gentil Veronika, al comprometernos con un

paseo de cuyas metas sólo ha revelado la emoción de la

aventura, esté sacando sus uñas y pretenda hacernos caer

en una trampa policial para con ello ganarse unos galones.

Detrás de su semblante de juvenil retozo pueden esconderse los

taimados cálculos de una delatora que, aunque bisoña,

trae consigo un probado entrenamiento familiar, esa estirpe paterna de

la cual reniega sin demasiado énfasis ni enfado; como si su

posición jerárquica en un gobierno impuesto fuese un

adorno sin mayores consecuencias.

Se nos ha aparecido de improviso en el hotel, como persuadida sin

vacilar de encontrarnos en él y también de que para

convencernos de descartar cualquier temor ante las incógnitas de

su proposición de acompañarla le bastará la

confraternidad de la velada compartida hace dos días. A fin de

disipar dudas nos elogia: de todos sus conocidos en Berlín somos

nosotros los más adecuados para disfrutar junto con ella esa

sorpresa que nos aguarda y de la cual se niega a proporcionar mayor

explicación. Sólo una cosa nos ha dicho y varias veces:

no podemos ni soñar con el asombro que nos causará lo que

veremos, se trata de una ceremonia indescriptible programada a

intervalos imprecisos y a escondidas en algunas noches de

Berlín. Se selecciona con atención a los participantes e

incluso entre éstos hay a quienes, como nos sucederá a

nosotros, se les permite sólo presenciar. Es el caso de ella, su

estatura familiar -al escucharla no sé si debo asustarme

más; esa estatura va creciendo- la deja sumarse a capricho a

este círculo selecto, como si ello fuese parte del

adiestramiento de una elite a la cual por derecho de sangre pertenece.

El hecho de que a mi mujer y a mí nos queden como quien dice

horas de este lado del muro la ha inducido a venir a buscarnos sin

pensarlo más. Aunque quiero descartar aprensiones, me

intranquiliza oírla definir así nuestra partida. Es como

si la calculase sin regreso y esto diera el toque final a su

decisión de seleccionarnos; será el regalo de despedida

que nos llevaremos de este mundo, conoceremos uno de sus rincones

improbables. Da lo mismo si luego resolvemos desechar la

discreción, si nos pasamos de lengua y pregonamos a los cuatro

vientos las escenas presenciadas. Tan inconcebible para quien no lo

viva es el ritual al cual estamos a punto de asistir que así

alberguemos el propósito de proclamarlo en la primera plaza

pública, sólo con pensarlo dos veces concluiremos

más prudente nunca hacerlo. Nadie nos creería,

pasaríamos por locos, enajenados que lanzan injurias sin

sentido, propagandistas de tercera.

Me pone febril la caminata por las mortecinas callejuelas del centro de

Berlín. Algunas las habremos recorrido pero ni soñar en

medio de esta tenue media luz con identificarlas, aparte saberlas por

lo poco andado de nuestra vecindad. Me siento estúpido.

¿Cómo se nos ha ocurrido hacer caso a esta mujer,

meternos en semejante atolladero? Espero ver de un momento a otro a

varios policías surgiendo de una bocacalle a interceptarnos;

motivos no les faltarán, nuestro merodeo por estos intrincados

callejones, siguiendo rutas sin aparente rumbo entre construcciones

semiderruidas, basta para volvernos sospechosos, da la apariencia

indudable de que se trama algo indebido. Le habrán soplado a

Veronika el recelo de que nuestro secreto plan consiste en irnos, le

han sugerido que indague en nuestros proyectos, y ella, en vez de

acatar el tedioso papel de minucioso detective, prefiere el sendero

fácil y expedito de enredarnos en esta trampa que a la vuelta de

la esquina nos acecha. Si algo me hace desechar estos temores es

nuestra mínima, por no decir nula, importancia. ¿A

quién puede preocuparle a estas alturas que en efecto nos

vayamos? Llegados a este punto, contiguos al cruce de frontera, es como

si nos hubiésemos ya ido. mujer,

meternos en semejante atolladero? Espero ver de un momento a otro a

varios policías surgiendo de una bocacalle a interceptarnos;

motivos no les faltarán, nuestro merodeo por estos intrincados

callejones, siguiendo rutas sin aparente rumbo entre construcciones

semiderruidas, basta para volvernos sospechosos, da la apariencia

indudable de que se trama algo indebido. Le habrán soplado a

Veronika el recelo de que nuestro secreto plan consiste en irnos, le

han sugerido que indague en nuestros proyectos, y ella, en vez de

acatar el tedioso papel de minucioso detective, prefiere el sendero

fácil y expedito de enredarnos en esta trampa que a la vuelta de

la esquina nos acecha. Si algo me hace desechar estos temores es

nuestra mínima, por no decir nula, importancia. ¿A

quién puede preocuparle a estas alturas que en efecto nos

vayamos? Llegados a este punto, contiguos al cruce de frontera, es como

si nos hubiésemos ya ido.

Desembocamos en una plazoleta y ni que esperar tengo a la inmediata

mirada de complicidad que me lanza mi mujer para sentir poderosas ganas

de dar marcha atrás y echar con ella a correr sin mirar

atrás por donde mismo hemos venido, sin pararme a pensar tampoco

en lo irracional de una fuga así. Preferible sería a

seguir adentrándonos por esta ruta de esa mano que sin

atenuantes creemos ya culpable de Veronika, quien sin inmutarse y como

protegida por un halo, pues ningún celoso centinela nos sale

esta vez al paso, nos guía sin titubeos hacia su meta y

ésta no se nos puede hacer más clara: la casita cuya

aislada presencia campestre tanta curiosidad nos despertó no

más llegar y donde a punto estuvimos de tener un encontronazo

con las autoridades. Imposible olvidar, menos ahora, la estrepitosa

alarma demostrada por aquel riguroso vigilante ante nuestra imprudencia

de aproximarnos a espiarla.

Aquella primera vez lucía, no diré desierta, sí

vacía. Tanto que la pensamos museo, quizás sitio

venerable puntillosamente preservado. En todo caso cerrada, por no

definirlo mejor: clausurada, sin síntomas de vida. Ahora le

ocurre lo contrario, vibra en la noche impávida de Berlín

que la rodea. En medio de la apagada desolación de cuanta calle

desemboca en esta plaza reluce como una estrella polar que lanzara

destellos en el centro del cielo nocturno más oscuro. Son luces

cuyo origen se deduce sin poderlo precisar; las cortinas esconden

posibles salones de atrayente resplandor. De ellos emana una

vibración, el bullicio de una música apagada por

celosías y ventanas, el amplificado murmullo de numerosas voces

conversando al otro lado de esas paredes exteriores que, si bien

dotaron a la casa en nuestro primer encuentro de un inequívoco

aspecto humilde y rural, su nueva presencia brillante en plena noche la

dota sin embargo del distinto aspecto de palacio reservado,

íntimo retiro de príncipes de la época galante.

Ni que decirlo: a Veronika de sobra la conocen, la presumo asidua. O

bien esta labor de flautista de Hamelín que no dejo de recelar

le rinde dividendos o, como ella misma nos ha a medias sugerido,

estamos al presenciar, no importa si de lejos, un insólito

espectáculo. De natural tan entregada al entretenimiento y el

disfrute, no la imagino asistiendo a ceremonias ni remotamente

taciturnas. Pero aspecto de entretenida fiesta no tiene por de pronto

el lugar. Desde abrírsenos la puerta y cedérsenos el

paso, lo cual ocurre nada más reconocerla, más bien

descubro en torno un ambiente y una decoración impersonales, con

bastante de vestíbulo de gran hotel, un espacio que se pretende

acogedor no más al tránsito. La casa, que de

mansión tiene si acaso pretensiones, está bastante llena,

una habitación tras otra, tampoco a rebosar. Gente repartida en

grupos de similar presencia respetable, no necesariamente dignatarios

pero por lo menos funcionarios de algún rango, y a partir de

vocablos que alcanzo a distinguir, no pocos visitantes extranjeros,

entre quienes la diversidad es mayor: lo mismo comerciantes que

políticos y hasta algún que otro aventurero. Y algo

patente en todos ellos: sus bolsillos están llenos. Pronto tengo

la sensación de verme en una especie de recepción de

embajada, un agasajo de carácter diplomático, aunque ni

por un instante me creo que lo sea. Ni hubiese impuesto Veronika tanto

sigilo a la visita ni puedo suponerla atraída por una velada

semejante, no es su estilo una recepción donde los fruncidos

prevalecen. Ni estando a punto de iniciarse un suculento banquete de

langosta y ciervo puedo suponerla interesada en lo que sugiere este

sitio, menos en invitarnos a él con semejante cuota de

advertencias.

Lo que por fuera parecía vivienda no lo es, a no ser que al

fondo haya cuartos escondidos. Pausadamente la hemos ido recorriendo

entera y sus salones van apareciendo sucesivamente iguales al primero:

mesas centrales, algunas de regular vistosidad y otras con fiambres

poco apetitosos a los que casi nadie atiende, más bien puestos

ahí como un cumplido. Bastantes sillas, apenas ocupadas; al

estilo de las citas diplomáticas, los asistentes prefieren

permanecer de pie. Algo esperan, a punto de ocurrir. No están

aquí para conocerse, saludarse o conversar. Vienen con una idea

bien precisa, ese misterio del cual Veronika, pícaramente muda a

cuanta pregunta se nos ocurre hacerle, de viva voz o con los ojos, nos

ha invitado a ser testigos.

Se produce un movimiento. En una sala contigua detectamos una

pequeña conmoción que a no dudarlo, quienes nos rodean

reconocen. Se vuelve ese salón vecino un vórtice hacia el

cual convergen todos, arrastrándonos en la general marea. Al

entrar descubro abierta en el piso una especie de trampa; por quienes

me preceden comprendo que abre una ruta hacia abajo, será un

sótano. Construida sin atención a su elegancia aunque con

gran cuidado. Nada de escalerilla tiene, es una escalera con todas las

de la ley, con balaustrada que un resorte eleva hacia la sala desde la

cual descendemos, a fin de cuidar que no se baje ni un peldaño

sin apoyo. Nos toca el turno, Veronika nos cede el paso con ojos

relucientes y tras bastantes más escalones de los que supuse

accedemos a una caverna gigantesca, una bóveda

subterránea con puntal de varios metros que no más verla

deduzco sean bodegas, antiguos depósitos de vino.

Me equivoco y con el desmentido comienza al fin Veronika sus

explicaciones. La escuchamos; sé que mi mujer, como yo, con

aprensión. Si bien la ordenada compañía ha

disipado en algo nuestro temor a una alevosa celada, la curiosa

situación en que nos vemos no acaba de resultarnos  convincente;

no hay cómo garantizar que no nos estemos hundiendo en cenagales

capaces de costarnos caros, tanto como destruir nuestras esperanzas de

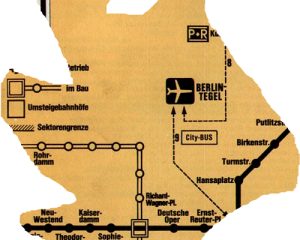

viaje. Veronika me aclara: no son bodegas donde estamos, es parte del

antiguo metro de Berlín. Tal como ha sucedido a las calles en la

superficie, muchos de sus túneles han quedado clausurados por

muros de ladrillo, réplicas del muro superior como si lo

prolongasen a través del asfalto. Nos encontramos en una de las

que fueron sus estaciones principales, ahora boquete inútil. La

red del metro, cortada en infinidad de puntos, sirve de poco comparada

con lo que fue, con lo que debe ser cualquiera. La mayoría de

las combinaciones y transferencias proyectadas cuando las distintas

líneas se cruzaban han dejado de existir. En cada uno de sus dos

lados ha quedado el metro limitado a hacer más bien las veces de

local tranvía, que transporta a la gente en elementales

recorridos. convincente;

no hay cómo garantizar que no nos estemos hundiendo en cenagales

capaces de costarnos caros, tanto como destruir nuestras esperanzas de

viaje. Veronika me aclara: no son bodegas donde estamos, es parte del

antiguo metro de Berlín. Tal como ha sucedido a las calles en la

superficie, muchos de sus túneles han quedado clausurados por

muros de ladrillo, réplicas del muro superior como si lo

prolongasen a través del asfalto. Nos encontramos en una de las

que fueron sus estaciones principales, ahora boquete inútil. La

red del metro, cortada en infinidad de puntos, sirve de poco comparada

con lo que fue, con lo que debe ser cualquiera. La mayoría de

las combinaciones y transferencias proyectadas cuando las distintas

líneas se cruzaban han dejado de existir. En cada uno de sus dos

lados ha quedado el metro limitado a hacer más bien las veces de

local tranvía, que transporta a la gente en elementales

recorridos.

En este sitio preciso en donde estamos, las vías han sido

cubiertas para dotar a la estación de la totalidad de su posible

espacio, tan enorme que se diría un hangar de dirigibles. En un

extremo ha sido erigido un estrado de madera y sobre él se alza

una mesa, en torno de la cual y más allá, cubriendo el

suelo en derredor y varios metros por detrás, se amontonan cajas

y paquetes, grandes y pequeños, dando a ese perímetro

aspecto de depósito del transporte ferroviario. Ante la mesa

está dispuesto alrededor de un centenar de sillas y es a ellas a

donde nos encaminamos, sentándonos nosotros tres, obedientes mi

mujer y yo a las menudas señas de Veronika, en una de las

últimas filas.

El programa previsto, el que sea, procede con animación. Se

abren dos puertas al fondo, en uno de los lados de la bóveda, y

una especie de comité de recepción va a dar la bienvenida

a un conjunto bastante numeroso que entra al salón y va a ocupar

las primeras filas de nuestro auditorio, muchas de cuyas sillas

habían quedado vacías, ahora sé que reservadas

esperando la llegada de estos personajes. Se tienen con los

recién llegados amplias cortesías; está claro: son

gente de buena posición, menos por alcurnia que por poseer mucho

dinero. “Son del otro lado”, es el previsible anuncio de Veronika,

quien de este modo nos hace conocer el asombroso dato de que por esa

puerta puede accederse al Occidente. No imagino en dónde

terminará ese pasadizo; si acaso alcanzo a suponer al otro lado

una teatral casita de muñecas semejante a la que nos

franqueó la entrada a este escondite.

Una vez en sus puestos los occidentales, comienza la subasta. Pues a

eso estamos asistiendo, una subasta de despojos y algo más,

bastante más, un caudal imprevisible. Según vamos

enterándonos, a medida que procede sin necesidad de más

aclaraciones de Veronika, trasiegan en secreto aquí los dos

mundos rivales mercancías cuya negociación les interesa y

que su ostensible enemistad -testigo de lo que presencio, llamarla

así es pecar de tonto, mejor decir pretensión de

enemistad- no les permite comerciar públicamente. Sea como sea,

mil detalles me faltan por descubrir y precisar. ¿Qué

conveniencias, qué afanes guían a los participantes,

qué propósitos han inducido a ambos gobiernos -de que

están los dos de acuerdo en un sinfín de cosas

sólo podría caberle dudas al más empecinado de los

fanáticos- a permitir esta especie de mercado de valores

subterráneo? No me bastará una noche para acceder a la

respuesta y no lo intento, sólo podría aventurar

hipótesis elucubradas. Mejor que este cavilar es concentrarme en

lo que en esta única ocasión tendré delante,

captar cuanto me sea posible del desconcertante acontecimiento.

Identifico una porción ínfima de los objetos que desfilan

por la mesa del subastador. Me asombra ver pasar ante mis ojos el

neceser de baño de Francisco José, sacar de él

para exaltar a los postores la navaja y las tijeras con las que sus

barberos, escultores de una imagen perdurable, le arreglaban el bigote,

las patillas y la barba, y observar a este invitado que se deslumbra lo

bastante como para desembolsar por este peculiar tesoro una cifra que

entiendo tiene muchos ceros. Se muestran con frecuencia cuadros, no

sólo de autores para mí desconocidos sino de una escuela

igualmente ignota. Con contadas palabras me susurra Veronika: son obra

de pintores de los tiempos nazis, algunos favoritos de la más

alta jerarquía. Comienzo a comprender esa figuración

tardía de cuerpos heroicos, escenas bucólicas o

representaciones familiares con aroma a folclor falso, tradición

de pacotilla. A pesar de su escasa calidad no despiertan menos

interés; será más por su valor histórico

que estético pero los eventuales compradores se arrebatan las

muestras de esta peculiar pinacoteca y advierto que procede el

entusiasmo de ambos lados; si de simpatía por herencias

ideológicas se trata, no podría acusarse de ello a una

sola de las partes. Más esotérica pero igual de

remunerativa para quienes organizan la subasta es una partitura

manuscrita e inédita, y previsiblemente minúscula, de

Anton Webern, hallada en su habitación con la firma al pie del

pentagrama al rato de caer baleado en plena calle. Y entusiasmo es poco

para describir la conmoción que desata la aparición de

dos caricaturas de George Grosz que, a partir de las explicaciones de

Veronika, me entero de que acarrean un historial inverosímil, y,

asegura el subastador, probado y demostrable: estando ya en Estados

Unidos el pintor, son, más que sarcásticas, hirientes

representaciones de Hitler y Hess. Fueron enviadas desde allí

subrepticiamente a Goebbels y éste, aunque denostase del estilo

de expresión que Grosz con tal ferocidad capitaneó, tuvo

la prudencia de conservarlas entre sus papeles personales y

quién sabe si además, en secreto, el talento de apreciar,

guardándolas como botín a negociar en futuros tiempos de

más calma que a él nunca le tocaron. Bien claro lo

previó; aunque no acabó por ser suya la ganancia sino de

quienes él consideró sus peores enemigos, el blanco de

sus más enconados anatemas. escenas bucólicas o

representaciones familiares con aroma a folclor falso, tradición

de pacotilla. A pesar de su escasa calidad no despiertan menos

interés; será más por su valor histórico

que estético pero los eventuales compradores se arrebatan las

muestras de esta peculiar pinacoteca y advierto que procede el

entusiasmo de ambos lados; si de simpatía por herencias

ideológicas se trata, no podría acusarse de ello a una

sola de las partes. Más esotérica pero igual de

remunerativa para quienes organizan la subasta es una partitura

manuscrita e inédita, y previsiblemente minúscula, de

Anton Webern, hallada en su habitación con la firma al pie del

pentagrama al rato de caer baleado en plena calle. Y entusiasmo es poco

para describir la conmoción que desata la aparición de

dos caricaturas de George Grosz que, a partir de las explicaciones de

Veronika, me entero de que acarrean un historial inverosímil, y,

asegura el subastador, probado y demostrable: estando ya en Estados

Unidos el pintor, son, más que sarcásticas, hirientes

representaciones de Hitler y Hess. Fueron enviadas desde allí

subrepticiamente a Goebbels y éste, aunque denostase del estilo

de expresión que Grosz con tal ferocidad capitaneó, tuvo

la prudencia de conservarlas entre sus papeles personales y

quién sabe si además, en secreto, el talento de apreciar,

guardándolas como botín a negociar en futuros tiempos de

más calma que a él nunca le tocaron. Bien claro lo

previó; aunque no acabó por ser suya la ganancia sino de

quienes él consideró sus peores enemigos, el blanco de

sus más enconados anatemas.

Voy corroborando tendencias e inclinaciones favoritas que pronto se

define en las dos partes en puja. Los de Occidente prefieren los

objetos preciosos, obras de arte mayores o menores. Los de acá,

como obedeciendo a esa deificación de que sus doctrinas dotan a

la historia, enloquecen tan pronto se muestran documentos o papeles, si

bien a veces dudo entre si los ansiarán por el puro placer de

poseerlos o si pretenden ocultarlos, considerándolos

inconvenientes documentos, datos que lo mejor es sepultar.

No rumor de admiración sino silencio venerable se produce cuando

saca el subastador de su caja un cuadro que hasta un inexperto y

desmemoriado como yo puede sin vacilaciones identificar: la cabeza

decapitada que sostiene la mujer me lo insinúa; me lo confirman

los transparentes velos y la figura estilizada, el marcado trazo en

capullo de esa boca que hace a su autor inconfundible. Es la Judit de

Lucas Cranach. Como a los demás me emociona contemplarla,

sabiendo cuánto hace que fue dada por desaparecida para siempre

entre las llamas que consumieron Dresde. La conozco de un raro libro

mío que quedó en La Habana, un volumen de intenciones

imprecisas que enumeraba y reproducía numerosas obras perdidas

en la guerra.

Cuando le doy al oído este dato, a mi mujer primero y luego a

Veronika, ésta no puede menos que censurar la ingenuidad

demostrada por mi asombro ante la existencia de esta pieza.

“¿Tú crees que los curadores eran tontos?”, pregunta,

dejándome a suponer el resto: cómo aprovecharon el

generalizado desconcierto para sustraer obras y ocultarlas,

dándolas por perdidas para siempre en uno de los apresurados

traslados a la indecisa seguridad de la lejana horadación de un

monte o al amanecer siguiente a un bombardeo. Demora la puja por Judit

y alcanza una cifra impresionante, que añade perplejidad al modo

en que funciona la subasta, aunque debió serme lógico; no

va a aparecerse aquí quien sea -en este caso parece el comprador

un nórdico; para siempre imaginaré a Judit, no me queda

más remedio, metida en latitudes sin mediodía- con

semejante suma de dinero. Casi que no le cabrían en un

maletín los billetes y los pocos dineros para pagar en efectivo

vienen en bolsillos. De manera que este mercado procede con la

más acabada pulcritud: se transan compromisos, se aceptan

pagarés, confianza cabal de unos en otros, ésos que

allá afuera se piden la cabeza.

Es posible, como nos ha dicho Veronika con k, que esta especie de

almacén enorme sea una estación de metro, inutilizada por

los muros que también dividen bajo tierra la ciudad. Voy

intuyendo con alarma otra posibilidad: de ser correcta, se la

querrá ocultar tras siete hechizos; escamotear, divulgando a

propósito el engaño de que es ésta una

estación de tren desafectada. Sé cómo

después de entregarse desaforados al saqueo de los tesoros

artísticos de Europa debieron lanzarse igualmente

frenéticos los nazis a registrar todo su territorio, lo mismo el

alemán que el conquistado, en busca de minas y cavernas.

Necesitaban hasta el último boquete bajo tierra para proteger de

la destrucción que a cada momento se les venía más

encima, no sólo las obras de arte realizadas por su

civilización a lo largo de siglos sino también

ésas que venían de robar y que su vandalismo amontonaba

en cúmulos descomunales en sus arcas. Muchos de los

depósitos fueron localizados, se asegura que todos. Ya no me

siento tan seguro. Metido bajo el suelo de la propia Berlín me

prende la duda de si esta nave en la cual estamos no habrá sido

uno de esos escondites; por lo poco aconsejable de su ubicación,

justamente el más perdido y exquisito, como la mujer que se

lleva puesto el vestido robado en una tienda. Mientras los aliados

rebuscan lienzos y altares por Silesia, un botín inapreciable

duerme callado bajo sus botas y es en esa cueva de Alí

Babá cuyo ábrete sésamo nunca se adivinó

donde nos encontramos. En su interior -ninguna derivación

más natural- nació este rito del intercambio de fortunas,

esta programada dispersión de un tesoro al parecer inagotable.

La principal sorpresa de la noche nos está reservada a mi mujer

y a mí, y a la salida no podrá negarme Veronika que lo

sabía de sobra. Así lo niegue mil veces, tendré

para siempre la certeza de que tuvo acceso a los más

mínimos pormenores de cuanto se planeaba sacar a subasta

aquí esta noche. La súbita presencia de un personaje

más inesperado que Cranach me lo garantiza sin reservas. Es

Isis, nuestra cónsul, en quien si estaba aquí no

había reparado; aparece por un lado cargando un cartapacio lleno

de papeles y mediante un asistente lo hace llegar a la mesa del

subastador. Debe haber llegado tarde; la mercancía a subastar

estaba toda colocada en exhibición desde entrar nosotros al

salón. Habrá venido ahora mismo con su prometido lote;

por los movimientos de numerosos espectadores, me da la

sensación de que esperado con fruición.

No es para menos. Lo que Isis trae, y habrá traído otro

de Cuba, es una colección de papeles de puño y letra de

Paul Lafargue. A mi mujer el nombre no le suena y debo explicarle: fue

yerno de Marx y fue cubano. Esto porque nació en Cuba, no por

mucho más. De Haití venía su familia y en el

Oriente de Cuba se asentó, y francés, mucho más

que el español, el idioma de Lafargue. No sólo el habla.

En cuanto puede y es bien pronto, se larga para Francia, de donde nunca

regresó, la prefirió a Santiago. Si primero vino el amor

y luego la vocación política, o al revés, como me

pregunta mi mujer, lo ignoro. Sí sé que se casa con la

hija menor de Marx, Laura, y que del filósofo es dedicado

discípulo, lo mismo en la teoría que en la

práctica. Su suegro, dejando traslucir, así fuese

judío, visos de sentirse muy puro alemán, lo apoda ‘el

Moro’, con por lo menos un ápice de broma y quién sabe si

algo de desdén por el mestizaje de su tez. Azarosa vida la de

los Lafargue, que, tras larga lucha proletaria en variadas ocasiones y

países -les tocan tiempos turbulentos en la expansión de

esas doctrinas socialistas-, acaba de insólita manera: entrado

el siglo XX, en su año 11, la pareja se suicida. Son, si no

ancianos, algo viejos, fuera de fecha para pactos de este tipo que

puedan basarse en desengaños, ni de amor ni de otro

género. La explicación que suele darse es la curiosa del

agotamiento. No podían más; desesperaban al no ver en el

horizonte ni siquiera distante el advenimiento de su ansiado comunismo.

Se demuestran poco avizores, imprudentes: se matan pocos años

antes de conseguir Lenin el triunfo; con algo de paciencia,

quién sabe si hubiesen fallecido casi centenarios, con sus

restos en las murallas del Kremlin.

Veronika nos cuenta. No es la primera vez que Isis se aparece con

despojos cubanos como éste. Luego nos traduce punto por punto.

Presenta el subastador el cartapacio como una colección de

papeles de Lafargue conservados en Santiago por su familia, sobre todo

cartas a parientes con los que, así es como se sabe, mantuvo de

manera permanente cierta dosis de contacto. Mayormente cartas a una

tía, luego a una prima hija de ésta y que se deduce por

su modo de expresarse inocente amor de infancia, compañera

única de juegos. Lo jugoso de las cartas son sus francas

opiniones; parece que Lafargue, aunque para vivir hubiese preferido

Francia, mantuvo con su gente de Cuba mayor grado de confianza, se

atrevió a contarles cosas de las que en París, es

evidente, nadie se enteró. Seguro no las dijo; de una figura con

tan múltiples enemigos como fue este Paul Lafargue se hubiesen

conocido hasta sus conversaciones con la almohada.

A la tía, en el primer manojo, no le habla del todo bien de

Marx. Apóstol de sabiduría lo considera, maestro que le

ha revelado cuanto sabe. En cuanto a suegro, otro es el cantar.

Despótico, altanero. Las peores acusaciones que aparecen en las

cartas: si por su hija debemos guiarnos, discrimina a la mujer; a Laura

la trata como un capataz al último de sus peones. Lo de llamarlo

Moro le parece indicio de algo más; le sospecha rechazo a

quienes como él proceden de países donde cunde el

mestizaje, dándole al fin lo mismo si son negros que indios. Se

lo ha escuchado, los confunde sin dar a la distinción mayor

importancia. No en balde los considera pueblos atrasados, incapaces de

alcanzar mientras no transcurran siglos la civilizada meta comunista.

Por suerte, dice a la tía Lafargue, en una frase rotunda que el

subastador lee de entre notas quizás preparadas por Isis para

valorar su lote, es Marx filósofo; de ser político y

ganar poder, dice su yerno, tendríamos entre nosotros la

posibilidad de un nuevo Gengis Kan.

Más íntimo y penoso lo que cuenta a la prima, puede que a

escondidas hasta de su mujer: los motivos del suicidio. Se confirma con

ello en hombre honesto; no se ha rendido al capital. Tampoco

misántropo; considera a las pobres gentes merecedoras del

sacrificio de cualquiera, no se arrepiente de los muchos suyos ni los

de su mujer. Lo que a los dos mueve a abandonar la vida es una terrible

convicción, que va creciendo en ambos espíritus hasta

poseerlos: la certeza de que la doctrina que han contribuido tanto a

promulgar y defender adolece de mil boquetes, es impracticable como

tal. Se lo prueban sus mil esfuerzos fracasados, la patente

imposibilidad de que, por denodados que sean los empeños, la

toma proletaria del poder sea posible con las pautas de la doctrina

marxista bajo el brazo.

Da el toque de queda a los afanes de su vida con una de las

últimas frases de la carta. Sus cavilaciones lo han llevado a

concluir que no es dable alcanzar eso que Marx soñó de

los proletarios al poder o por lo menos tal como él lo

concibió, sin estructuras políticas de un rigor y solidez

que desvirtuarían la doctrina, serían su propia

negación. Se lo dice a la prima con palabras pesarosas:

“Pensaría haber perdido el tiempo de no ser porque luché

por quienes tanto lo merecen y ni de lejos me arrepiento. Sólo

el hecho de haberles dedicado a los obreros nuestras vidas da a

éstas un destino noble. Sé ahora sin embargo algo

terrible que, de haber conocido en un principio, nos habría

conducido por senderos muy distintos. Lo que mi suegro concibió,

tal como su mente lo hizo, es irrealizable sin mentes y puños de

hierro que vuelvan esa dictadura del proletariado, que tan bien suena a

oídos revolucionarios, un horror, una terrible tiranía

que sofocará y ahogará como a ninguno a esos mismos

proletarios, aherrojándolos en la más desoladora y

abyecta de las servidumbres. ¡Ay de ellos si se persiste y se

alcanza en algún país ese objetivo con el cual tanto

hemos soñado! Nos desespera tanto a Laura y a mí

sentirnos siquiera en parte responsables de haber promovido tal

traición a nuestros fines, que esta carta es para despedirme, en

nombre propio y en el de ella, aunque jamás te conoció.

No nos queda otro remedio, menos a nuestras conciencias. Somos

además viejos, incapaces de proseguir ni de corregir nuestra

tarea, ¿de qué podríamos servir? Adiós,

nuestra vida ya está escrita”. Al final aparece una frase que

hubiese preferido no escuchar. Dice Lafargue a su prima cubana:

“Ojalá no toque, ni a ti ni a tus descendientes, vivir estos

espantosos trastornos que anticipo. Mi esperanza es que la distancia

que nos ha desgraciadamente separado sea en este caso una fortuna, un

océano que vuelva improbable una desgracia semejante”.. |

desde el inicio.

Entonces, no veo una ruptura entre eso y escribir. Durante los

años en que hice cine, yo estuve escribiendo, escribiendo

dramaturgia, pero escribiendo, cosa que no es ninguna novedad, porque

hay ejemplos de sobras de gente que saltaba de la novela al ensayo o de

la literatura al teatro sin problema ninguno. Yo lo único de lo

que tenía que darme cuenta, y no es cosa tan sencilla como

pudiera creerse, era de las exigencias de uno u otro género. A

veces, normalmente por torpeza mía, yo escribía cosas

pretendiéndolas más, digamos, literarias y de pronto me

daba cuenta de que tenía que borrar ciertas ideas de cine que se

habían metido ahí, porque lo que estaba escribiendo se

parecía a un cuaderno ilustrado. Nunca he dejado de escribir,

salvo cuando hice cine experimental en Nueva York, período en el

que aún cuando estaba trabajando sobre narraciones, no

escribía físicamente, porque lo que hacía eran

películas que yo quería que se crearan solas, hasta el

punto de que llegué a ponerme a filmar, y fue lo último

que hice allí, un montón de cosas de la ciudad que me

interesaban: un muelle, el vuelo de una gaviota, una persona haciendo

cualquier cosa, sin la menor idea de qué iba a hacer

después con aquello. Esos metros de película ya no

existen. Una de las personas modélicas del cine es Harry Smith,

que hacía cine

desde el inicio.

Entonces, no veo una ruptura entre eso y escribir. Durante los

años en que hice cine, yo estuve escribiendo, escribiendo

dramaturgia, pero escribiendo, cosa que no es ninguna novedad, porque

hay ejemplos de sobras de gente que saltaba de la novela al ensayo o de

la literatura al teatro sin problema ninguno. Yo lo único de lo

que tenía que darme cuenta, y no es cosa tan sencilla como

pudiera creerse, era de las exigencias de uno u otro género. A

veces, normalmente por torpeza mía, yo escribía cosas

pretendiéndolas más, digamos, literarias y de pronto me

daba cuenta de que tenía que borrar ciertas ideas de cine que se

habían metido ahí, porque lo que estaba escribiendo se

parecía a un cuaderno ilustrado. Nunca he dejado de escribir,

salvo cuando hice cine experimental en Nueva York, período en el

que aún cuando estaba trabajando sobre narraciones, no

escribía físicamente, porque lo que hacía eran

películas que yo quería que se crearan solas, hasta el

punto de que llegué a ponerme a filmar, y fue lo último

que hice allí, un montón de cosas de la ciudad que me

interesaban: un muelle, el vuelo de una gaviota, una persona haciendo

cualquier cosa, sin la menor idea de qué iba a hacer

después con aquello. Esos metros de película ya no

existen. Una de las personas modélicas del cine es Harry Smith,

que hacía cine  Miami con el mismo sentido de

viajero que

pude recoger las otras. Es decir, que me sentía tan dentro o tan

fuera de Miami como me podía sentir dentro o fuera de

París cuando escribía lo de Diderot. Escribo lo de

Diderot sintiendo que escribo sobre un lugar que yo pienso haber

conocido a fondo y haber vivido a fondo y lo escribo desde lejos. Y en

"Las criaditas" sucede lo mismo: escribo desde cerca de un lugar que

creo conocer a fondo, pero en cuanto a mi manera de enfocarlo, de

retratarlo, de presentarlo, de crear relaciones, sus espacios, sus

sonidos, me siento exactamente igual. Es decir que para mí todos

son relatos de viajes, no importa si yo esté en un lugar

específico. Luego, quizás sea porque no estoy en

ningún lugar definitivamente. Yo siento que ningún lugar

mío es definitivo y no porque sea un exiliado. Me acuerdo de