|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

| Recordando

a Susan Sontag El 28 de diciembre de 2004 falleció la escritora estadounidense Susan Sontag. La Habana  Elegante la recuerda poniendo a disposición

de sus lectores una apretada selección de sus textos. Elegante la recuerda poniendo a disposición

de sus lectores una apretada selección de sus textos.Nacida en Nueva York en 1933, Susan Sontag estudió en las universidades de California, Chicago, París y Harvard. Su artículo - Notas sobre el Camp -, publicado en la revista Partisan Review (1964) y reseñado en numerosas publicaciones, llamó la atención nacional sobre su nueva definición de camp como el amor hacia lo antinatural, artificioso y exagerado. Sontag está considerada una autoridad en lo referente a las costumbres estadounidenses de la década de 1960. Sus ensayos se han publicado bajo el título de Contra la interpretación (1966), Estilos radicales (1969) y Bajo el signo de Saturno (1980). También escribió El benefactor (1963), Equipo mortal (1967) y El amante del volcán (1992), todas ellas novelas, además de otros ensayos como Sobre la fotografía (1977) o El sida y sus metáforas (1987), y relatos recopilados en Yo, etcétera (1978). Asimismo ha escrito sobre cine y teatro y editado textos escogidos de Roland Barthes y Antonin Artaud. En el año 2003 recibió junto a Fátima Mernissi el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Discurso de Susan Sontag al recibir el Premio Príncipe de Asturias en Letras 2003 "Sans un idéal inaccesible, point de vocation authentique". Marcel Bénabou "La índole más alta de moralidad es no sentirnos como en casa en el propio hogar". T.W. Adorno La concesión de un premio crea una situación inusitada. Quienes lo otorgan están obligados a creer que su decisión ha sido la óptima. Quienes lo aceptan están obligados a creer que se lo merecen. Ambos supuestos, en una circunstancia determinada, podrían ponerse en entredicho. Estos discutibles supuestos son aún más dudosos si el premio no se otorga a una actividad cuyo  mérito puede medirse con más o menos objetividad, como el

deporte o la ciencia, sino al dominio de la cultura, las artes y el

pensamiento.

mérito puede medirse con más o menos objetividad, como el

deporte o la ciencia, sino al dominio de la cultura, las artes y el

pensamiento.En éste, el mérito parece resistir la medición objetiva. En efecto, parece que, en las artes, el único juicio seguro es el de la posteridad; con ello quiero decir el juicio emitido dos o tres generaciones después de que la obra está concluida y su autor ha desaparecido. Mueve a la humildad saber que, de todos los libros encomiados, de los libros tenidos por parte genuina de la literatura, y publicados, digamos, en cualquier decenio en particular -nunca más de cinco a diez por ciento de las novelas, la poesía y el ensayo serios publicados en el periodo-, sin duda no más de uno por ciento en efecto perdurarán, es decir, su interés será permanente, parecerán valiosos, aún los disfrutarán las generaciones venideras y merecerá la pena leerlos y releerlos. Nadie puede predecir el juicio de la posteridad -que en última instancia es el único que cuenta- acerca de una obra literaria o artística en particular. Por lo que en este sentido toda distinción en el ámbito de la cultura sólo puede expresar un reconocimiento condicional que espera su confirmación o refutación posterior. No obstante, esos galardones nos parecen menos problemáticos si pensamos que manifiestan algo más que reconocimiento o fe en los logros de cualquier escritor o artista. Manifiestan una fe en la propia actividad. Por lo tanto, la mejor reflexión que puede hacerse sobre un premio literario significativo es que afirma la importancia, la gloria (si se me permite una palabra tan grandilocuente), de la literatura misma. Éstas son al menos mis reflexiones en ocasión tan destacada, en la que he sido distinguida como una de las dos merecedoras del Premio Príncipe de Asturias de Letras. Cuando pienso en la literatura, en la infinitamente diversa aventura de afanarse con el lenguaje para contar historias y transmitir el conocimiento profundo en el que me he anclado, comprometido, durante toda mi vida como persona moral y consciente, pienso en un amplia escala de valores que en realidad son metas o modelos con los cuales juzgo mis actividades personales y literarias. En un sentido, el empírico o fáctico, la literatura es meramente la suma de todo lo escrito y tenido por literatura. En otro sentido, el ideal, la literatura es la suma de todo lo que mejora, enaltece y hace más necesaria la actividad literaria. En esta segunda y más valiosa acepción, la literatura honra -y representa- metas ideales en sentido estricto. Es decir, nunca alcanzadas del todo. Sin embargo, son aún más irresistibles y ejercen mayor autoridad como ideales precisamente porque resulta muy difícil mantenerlos. Alguien podría rechazar, como una suerte de enternecedor disparate, lo que me propongo encomiar aquí. Pero yo no lo veo así en absoluto. Estas normas morales, estos ideales, no son una ilusión. Imaginemos la literatura como una utopía... un lugar en el que imperan los modelos más encumbrados, casi inaccesibles. Se pueden deducir unas cuantas normas de una interpretación determinada de la literatura, de la que importa, que sigue importando durante decenios, generaciones y, en pocos casos, durante siglos. Ésta es mi utopía. Es decir, aquí están los modelos que infiero o me parece que sustenta la empresa de la literatura. Uno. Las actividades literarias (la escritura, la lectura, la enseñanza) son una vocación ideal, una prerrogativa, más que una simple carrera, una profesión, que se sujeta a las nociones comunes de "éxito" y al estímulo financiero. La literatura es, en primer lugar, una de las maneras fundamentales de nutrir la conciencia. Desempeña una función esencial en la creación de la vida interior, y en la ampliación y ahondamiento de nuestras simpatías y nuestras sensibilidades hacia otros seres humanos y el lenguaje. Dos. La literatura es una arena de logros individuales, de méritos individuales. Esto implica que no se confieren premios y honores al escritor porque representa, digamos, a las comunidades débiles o marginadas. Esto implica que no se hace uso de la literatura o de los premios literarios para respaldar fines ajenos a ella: por ejemplo, el feminismo. (Hablo como feminista.) Esto implica que no se reparten recompensas a los escritores como medio de pagar consecutivo tributo a la diversidad de las identidades nacionales. (Así es que si los mejores tres escritores del mundo son, por ejemplo, húngaros, entonces lo ideal es que los jurados de los premios no se inquieten porque los húngaros reciben demasiados galardones.) Tres. La literatura es primordialmente una empresa cosmopolita. Los grandes escritores son parte de la literatura mundial. Deberíamos leer a través de las fronteras nacionales y tribales: la gran literatura debería transportarnos. Los escritores son ciudadanos de una comunidad mundial, en la que todos aprendemos y nos leemos los unos a los otros. Si consideramos que cada logro literario significativo es, en última instancia, parte de la literatura del mundo, nos hacemos más receptivos a lo foráneo, a lo que no es "nosotros". El poder característico de la literatura es que nos deja una impresión de extrañeza. De asombro. De desorientación. De que nos encontramos en otro lugar. Cuatro. Las diversas pautas de excelencia literaria, en el seno de las literaturas en todos los idiomas y en la gama entera de la literatura mundial, son una lección cardinal sobre la realidad y la conveniencia de un mundo que aún es irreductiblemente plural, diverso y variado. El mundo pluralista actual depende del predominio de los valores seculares. Es posible, desde luego, exponer lo que denominamos modelos de un modo más enérgico (y acaso más controvertido), como antipatías, como negativas. Así es que, para enunciar de otra manera lo que acabo de decir: Uno. Desprecio a los valores mercenarios. Dos. Aversión a hacer uso principalmente instrumental de los escritores; por ejemplo, celebrar a los autores sobre todo en calidad de representantes de comunidades que se imaginan marginadas, con el fin de manifestarles su apoyo. Tres. Cautela ante el filisteísmo cultural que se encubre con la aplicación de los valores democráticos en materia literaria. Desconfianza permanente de las afirmaciones nacionalistas y las lealtades tribales. Cuatro. Eterno antagonismo contra las fuerzas represivas y la censura. Estos son en efecto valores utópicos. No se han cumplido. Pero la literatura, la literatura en su conjunto, aún los encarna. Aún estimulan a los escritores. Aún nutren a los lectores, a los verdaderos lectores. Y es también lo que celebra todo premio literario importante. Por estos valores me honra que la Fundación Príncipe de Asturias me haya elegido como una de las galardonadas con este destacado premio. Literatura y libertad El domingo 12 de octubre de 2003, Susan Sontag recibió el prestigioso Premio de la Paz de los Editores y Libreros alemanes, ceremonia con la que se clausura la Feria Internacional del Libro de Frankfurt. Con tal motivo, la narradora y ensayista reflexionó sobre la actual política exterior estadunidense, sus diferencias con Europa, los orígenes de ese desencuentro y, naturalmente, sobre la literatura, su ámbito de trabajo y dedicación preferido. Este es un extracto del discurso que pronunció ese día Susan Sontag Al dirigirme a todos ustedes en esta histórica Paulkirche, y en esta ocasión, me siento inspirada e infundida de humildad. Por ello no puedo sino lamentar la ausencia deliberada del embajador de Estados Unidos, el señor Daniel Coats, cuya negativa a asistir a la reunión de hoy, invitado por la Asociación de Libreros Alemanes en junio cuando se anunció el Premio de la Paz de este año, muestra que está más interesado en afirmar la posición ideológica y el carácter reactivo y rencoroso del gobierno de Bush que en cumplir con su normal deber diplomático de representar los intereses y la reputación de su – de mi – país. El embajador ha preferido no estar aquí, supongo, por las críticas que he expresado contra la nueva tendencia radical de la política exterior estadunidense, tal como muestra la invasión y ocupación de Irak. Me parece que debería estar presente, pues una ciudadana del país que representa en Alemania ha sido honrada con un importante premio alemán. El embajador tiene el deber de representar a su país, a todo su país. Yo no represento, por supuesto, a Estados Unidos, ni siquiera a la considerable minoría que no respalda el programa imperial del señor Bush y sus asesores. Me gusta pensar que no represento sino la literatura, una idea de la literatura, y la conciencia, una idea de la conciencia o el deber. No obstante, atenta a la mención del premio de un importante país europeo, la cual hace referencia a mi condición de "embajadora intelectual" entre dos continentes (apenas es preciso señalar que embajadora en su sentido más lato), no puedo resistirme a proponer unas cuantas reflexiones acerca de la reiterada brecha entre Europa y Estados Unidos que supuestamente salvan mis intereses y entusiasmos. En primer lugar, ¿es una brecha lo que se sigue salvando? ¿No es asimismo un conflicto? Las  expresiones

de menosprecio y cólera contra Europa, contra algunos

países europeos, son la actual moneda corriente del discurso

político estadunidense; y aquí, al menos en los

países prósperos del lado occidental del continente, el

sentimiento antiamericano es más común, más

manifiesto y más intempestivo que nunca. ¿De qué

conflicto se trata? ¿Sus raíces son profundas? Me parece

que sí. Siempre ha habido un antagonismo latente entre Europa y

Estados Unidos, al menos tan complejo y ambivalente como el que existe

entre padre e hijo. Estados Unidos es un país neoeuropeo y,

hasta hace pocos decenios, habitado sobre todo por pueblos europeos. No

obstante, las diferencias entre Europa y Estados Unidos siempre han

impresionado a los observadores extranjeros más perspicaces:

Alexis de Tocqueville, que visitó la joven nación en 1831

y volvió a Francia a escribir La

democracia en América, el cual es todavía, casi

170 años después, el mejor libro sobre mi país, y

D. H. Lawrence, que hace 80 publicó el libro más

interesante jamás escrito sobre la cultura estadunidense, su

influyente y exasperante Studies in

Classical American Literature, comprendieron que Estados Unidos,

hijo de Europa, se estaba convirtiendo o se había convertido ya

en la antítesis de Europa. expresiones

de menosprecio y cólera contra Europa, contra algunos

países europeos, son la actual moneda corriente del discurso

político estadunidense; y aquí, al menos en los

países prósperos del lado occidental del continente, el

sentimiento antiamericano es más común, más

manifiesto y más intempestivo que nunca. ¿De qué

conflicto se trata? ¿Sus raíces son profundas? Me parece

que sí. Siempre ha habido un antagonismo latente entre Europa y

Estados Unidos, al menos tan complejo y ambivalente como el que existe

entre padre e hijo. Estados Unidos es un país neoeuropeo y,

hasta hace pocos decenios, habitado sobre todo por pueblos europeos. No

obstante, las diferencias entre Europa y Estados Unidos siempre han

impresionado a los observadores extranjeros más perspicaces:

Alexis de Tocqueville, que visitó la joven nación en 1831

y volvió a Francia a escribir La

democracia en América, el cual es todavía, casi

170 años después, el mejor libro sobre mi país, y

D. H. Lawrence, que hace 80 publicó el libro más

interesante jamás escrito sobre la cultura estadunidense, su

influyente y exasperante Studies in

Classical American Literature, comprendieron que Estados Unidos,

hijo de Europa, se estaba convirtiendo o se había convertido ya

en la antítesis de Europa.Roma y Atenas. Marte y Venus. Los autores de recientes tratados populares que promueven la idea de un inevitable choque de intereses y valores entre Europa y Estados Unidos no inventaron  estas antítesis. Los extranjeros meditaron en

ellas y

crearon la paleta, la melodía recurrente de buena parte de la

literatura a lo largo del siglo XIX, de Fenimore Cooper y Emerson a

Whitman, de James, Dean Howells a Twain. La inocencia estadunidense y

el refinamiento europeo; el pragmatismo estadunidense y la

intelectualización europea; el vigor en Estados Unidos y el

hastío en Europa; la candidez de un lado y el cinismo del otro;

la buena fe frente a la malicia; el moralismo estadunidense frente a

las artes concesivas europeas... ya conocen ustedes las tonadas. estas antítesis. Los extranjeros meditaron en

ellas y

crearon la paleta, la melodía recurrente de buena parte de la

literatura a lo largo del siglo XIX, de Fenimore Cooper y Emerson a

Whitman, de James, Dean Howells a Twain. La inocencia estadunidense y

el refinamiento europeo; el pragmatismo estadunidense y la

intelectualización europea; el vigor en Estados Unidos y el

hastío en Europa; la candidez de un lado y el cinismo del otro;

la buena fe frente a la malicia; el moralismo estadunidense frente a

las artes concesivas europeas... ya conocen ustedes las tonadas. Es posible cambiar la coreografía, sin duda, pues se han bailado con toda suerte de evaluaciones o pasos durante dos siglos tumultuosos. Los eurófilos pueden emplear la antigua antítesis que identifica el barbarismo orientado por el comercio con Estados Unidos y la alta cultura con Europa, mientras que los eurofóbicos extraen de un punto de vista prefabricado que Estados Unidos representa el idealismo, la apertura y la democracia y Europa el debilitado refinamiento petulante. Pero Tocqueville y Lawrence advirtieron algo más acérrimo: no solamente una declaración de independencia respecto de Europa y sus valores, sino un constante desgaste, el asesinato de los valores y el poder europeos. "Nunca se puede tener algo nuevo sin romper con lo viejo", escribió Lawrence. Resulta que Europa era lo viejo. Estados Unidos tendría que ser lo nuevo. "Lo nuevo es la muerte de lo viejo". Lawrence adivinó que Estados Unidos tenía como misión destruir Europa empleando la democracia – sobre todo la democracia cultural, la democracia de los modales – como arma. Y cuando la tarea se haya cumplido, escribió, Estados Unidos podría apartarse de la democracia en busca de algo distinto. (Quizás ese algo es lo que está surgiendo hoy día.) Ruego su paciencia si mis referencias han sido sólo literarias. No obstante, una de las funciones de la literatura – de la literatura importante, de la literatura necesaria – es la profecía. Lo que se presenta ante nosotros, escrito en grandes caracteres, es la antigua polémica literaria – cultural – entre antiguos y modernos. El pasado es (o era) Europa, y Estados Unidos se fundó en la idea del rompimiento con el pasado, que se considera estorboso, sofocante y – por sus deferencias y prioridades, por sus modelos – en esencia no democrático, o "elitista", el sinónimo reinante en la actualidad. Quienes se declaran a favor de un Estados Unidos triunfalista siguen dando a entender que su democracia implica el repudio de Europa y, de hecho, la adopción de una determinada barbarie saludable y liberadora. Si en la actualidad Europa es tenida por la mayoría de los estadunidenses por más socialista que elitista, ello aún hace de Europa, siguiendo los criterios estadunidenses, un continente retrógrado, apegado con testarudez a sus antiguos modelos, por ejemplo, al Estado benefactor. "Renuévalo" no sólo es un lema de la cultura; es la descripción de una maquinaria económica de alcance mundial, en avance perpetuo. Sin embargo, si es necesario, incluso lo "viejo" puede ser bautizado otra vez como lo "nuevo". No es una casualidad que el resuelto secretario de Defensa estadunidense intentara hincar una cuña en el seno de Europa al distinguir de modo inolvidable la "vieja" (mala) Europa de la "nueva" (buena). ¿Cómo es que Alemania, Francia y Bélgica se han visto consignadas a la "vieja" Europa, mientras que España, Italia, Polonia, Ucrania, Holanda, Hungría, la República Checa y Bulgaria son parte de la "nueva"? Respuesta: apoyar a Estados Unidos en la actual expansión de su poderío político y militar es, por definición, pasar a la más deseable categoría de lo "nuevo". El que está con nosotros es "nuevo". Todas las guerras modernas, incluso cuando sus tradicionales motivos son la expansión territorial o la adquisición de recursos escasos, se presentan como choques de civilizaciones – guerras culturales – en los que cada bando reivindica elevadas razones e imprime carácter de bárbaro al otro. El enemigo es siempre una amenaza a nuestro "modo de vida", es un infiel; contamina y ultraja los valores superiores. La guerra actual contra la amenaza absolutamente manifiesta que representa el islamismo radical es un ejemplo muy claro. Lo que merece la pena señalar es que una versión más atenuada de los mismos términos injuriosos subyace en el antagonismo entre Europa y Estados Unidos. Debería recordarse también que, históricamente, el discurso antiamericano más virulento pronunciado en Europa – que en esencia acusa a los estadunidenses de barbarie – no provino de la llamada izquierda, sino de la extrema derecha. Tanto Hitler como Franco condenaron repetidamente a un Estados Unidos (y a la internacional judía) decidido a contaminar la civilización europea con sus vulgares valores empresariales. La mayor parte de la opinión pública europea, por supuesto, sigue admirando la energía estadunidense, la versión estadunidense de "lo moderno". Y, sin duda, siempre ha habido compañeros de viaje estadunidenses de los ideales culturales europeos (una de ellas está ante ustedes), que entienden las antiguas artes de Europa como una liberación y una enmienda a las tenaces inclinaciones mercantilistas de la cultura estadunidense. Y siempre ha habido equivalentes en el lado europeo: los europeos fascinados, profundamente atraídos por Estados Unidos, a causa precisamente de las diferencias que lo distinguen de Europa. Los estadunidenses casi siempre ven lo contrario del lugar común eurófilo: se ven a sí mismos defendiendo la civilización. Las hordas de los bárbaros ya no están a las puertas. Están en nuestro seno, en cada ciudad próspera, maquinando su destrucción. Los países "productores de chocolate" (Francia, Alemania, Bélgica) tendrán que apartarse, mientras que un país con "voluntad" – y Dios de su lado – continúa la batalla contra el terrorismo (en su actual mezcla con la barbarie). Según el secretario de Estado Colin Powell, es ridículo que la vieja Europa ambicione un papel en el gobierno o la gestión de territorios que ha ganado la coalición del conquistador. No tiene los recursos militares ni el gusto por la violencia ni el respaldo de sus poblaciones, mimadas y demasiado pacíficas. Y los estadunidenses lo han entendido bien. Los europeos no están de humor evangélico o beligerante. En efecto, a veces debo pellizcarme para asegurar que no estoy soñando: muchas personas en mi país se sienten agraviadas porque en la actualidad a la población alemana, que descargó indecibles horrores en el mundo durante casi un siglo (como si se tratara de un nuevo "problema alemán"), le repugne la guerra; que la mayoría de la opinión pública alemana sea ya virtualmente... pacifista. ¿Acaso Estados Unidos y Europa no fueron socios y amigos nunca? Claro que sí. Pero quizás es cierto que los periodos de unidad son la excepción más que la regla. Uno de esos periodos transcurrió desde la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la guerra fría, cuando los europeos sintieron profunda gratitud por la intervención, socorro y apoyo de Estados Unidos. Pero espera entonces que los europeos le estén eternamente agradecidos, lo cual no es lo que están sintiendo en este momento. Desde el punto de vista de la "vieja" Europa, Estados Unidos parece propenso a dilapidar la admiración – y la gratitud – que sienten la mayoría de los europeos. La inmensa simpatía que despertó en las postrimerías de los atentados del 11 de septiembre de 2001 fue genuina. (Puedo dar testimonio de su particular ardor y sinceridad en Alemania: me encontraba en Berlín en ese entonces.) Pero lo que ha seguido es un creciente distanciamiento mutuo. Los ciudadanos de la nación más poderosa y próspera de la historia deben enterarse de que a Estados Unidos se le quiere, envidia... y resiente. Más de uno sabrá que al viajar al extranjero muchos europeos creen que los estadunidenses son unos ordinarios, palurdos e incultos, y no dudan  en

identificar estas expectativas con la conducta que alude al

resentimiento de la excolonia. Y algunos europeos cultivados, que

parecen gozar de su visita o residencia en Estados Unidos, le

atribuyen, condescendiendo, las virtudes liberadoras de una colonia en

la que nos sacudimos las restricciones y los lastres de la alta cultura

del "terruño". Recuerdo que un cineasta alemán, residente

en aquel entonces en San Francisco, me comentó que le gustaba

vivir en Estados Unidos "porque aquí no hay cultura". Para

más que unos cuantos europeos, entre ellos debo mencionar a D.

H. Lawrence, ese país era su escape. Y viceversa: Europa fue el

gran escape de varias generaciones de estadunidenses en busca de

"cultura". Desde luego, me refiero sólo a unas minorías,

las minorías privilegiadas.

en

identificar estas expectativas con la conducta que alude al

resentimiento de la excolonia. Y algunos europeos cultivados, que

parecen gozar de su visita o residencia en Estados Unidos, le

atribuyen, condescendiendo, las virtudes liberadoras de una colonia en

la que nos sacudimos las restricciones y los lastres de la alta cultura

del "terruño". Recuerdo que un cineasta alemán, residente

en aquel entonces en San Francisco, me comentó que le gustaba

vivir en Estados Unidos "porque aquí no hay cultura". Para

más que unos cuantos europeos, entre ellos debo mencionar a D.

H. Lawrence, ese país era su escape. Y viceversa: Europa fue el

gran escape de varias generaciones de estadunidenses en busca de

"cultura". Desde luego, me refiero sólo a unas minorías,

las minorías privilegiadas.Así pues, Estados Unidos se cree actualmente el defensor de la civilización y el salvador de Europa y se pregunta por qué los europeos no entienden las cosas; y éstos ven en Estados Unidos a un temerario Estado guerrero, descripción que aquél devuelve viendo en Europa al enemigo: sólo simula su pacifismo, sostiene el discurso que cada vez se oye más en Washington, para así contribuir al debilitamiento del poderío estadunidense. Se cree que sobre todo Francia está conspirando para convertirse en su igual, e incluso en su superior, cuando se trata de configurar los asuntos mundiales, en lugar de reconocer que la derrota estadunidense en Irak animará a los "grupos de islamistas radicales, de Bagdad a los ghetos musulmanes de París" que prosiguen con su yihad contra la tolerancia y la democracia. Es difícil para las personas no pensar el mundo con nociones polarizadas ("ellos" y "nosotros"), nociones que en el pasado han arreciado el tema del aislacionismo de la política exterior estadunidense tanto como en la actualidad arrecian el tema imperialista. Los estadunidenses se han habituado a pensar el mundo por medio del concepto de enemigo. Los enemigos están en otro sitio, al igual que la lucha casi siempre está "allá", y el radicalismo islamista ha sustituido al comunismo chino y ruso como amenaza a nuestro "modo de vida". Y "terrorista" es una palabra más elástica que "comunista". Puede agrupar una amplia gama de luchas e intereses muy diversos. Lo que esto puede implicar es que la guerra será interminable, puesto que siempre habrá terrorismo (como siempre habrá pobreza y cáncer); es decir, siempre habrá conflictos asimétricos en los que el lado más débil emplea ese tipo de violencia, cuyo objetivo en general son los civiles. La oratoria estadunidense, si no es que su talante popular, acaso respalde este triste panorama, pues la lucha en favor de la rectitud nunca cesa. El genio de Estados Unidos, un país profundamente conservador, con un sesgo que los europeos no alcanzan a entender, ha concebido una variante del pensamiento conservador que celebra lo nuevo más que lo viejo. Pero esto también nos dice que del mismo modo que Estados Unidos parece  en extremo

conservador, por ejemplo, en el extraordinario poder del consenso y en

la pasividad y el conformismo de la opinión pública (como

señalara Tocqueville en 1831) y los medios, es asimismo radical,

incluso revolucionario, con un sesgo que los europeos tampoco alcanzan

a entender. en extremo

conservador, por ejemplo, en el extraordinario poder del consenso y en

la pasividad y el conformismo de la opinión pública (como

señalara Tocqueville en 1831) y los medios, es asimismo radical,

incluso revolucionario, con un sesgo que los europeos tampoco alcanzan

a entender.Acaso el origen más importante del nuevo (y no tan nuevo) radicalismo estadunidense es el que solía estimarse como fuente de los valores conservadores: en una palabra, la religión. Numerosos comentaristas han advertido que quizás la mayor diferencia entre Estados Unidos y casi todos los países europeos (tanto viejos como nuevos en la actual distinción estadunidense) es que en el primero la religión aún desempeña un papel estelar en la sociedad y el lenguaje público. Pero es una religión al estilo estadunidense: es decir, más su concepto que la religión propiamente. En efecto, cuando Bush se presentó a las elecciones presidenciales, un periodista inspirado le pidió al candidato que mencionara a su "filósofo predilecto". Recibida con beneplácito, la respuesta – la cual habría convertido en un hazmerreír a todo candidato de cualquier partido centrista europeo – fue: "Jesucristo". Si bien Bush no quiso decir, desde luego, y así se entendió, que si resultaba elegido su gobierno se adheriría a cualesquiera preceptos o proyectos sociales que Jesús expuso realmente. Estados Unidos es una sociedad que aprueba la religión en general. Es decir, no importa qué religión se profese, siempre que se profese alguna. Una dominante, incluso una teocracia que sólo fuese cristiana (o de una particular denominación cristiana) sería imposible. La religión en Estados Unidos debe ser cuestión de preferencia. Esta idea moderna de la religión, relativamente despojada de contenido, concebida siguiendo las preferencias del consumo, es la base del conformismo estadunidense, de su santurronería y de su moralismo (lo que los europeos a menudo confunden, condescendiendo, con puritanismo). Toda fe histórica que las distintas entidades religiosas estadunidenses pretenden representar predica algo semejante: la reforma de la conducta personal, el valor del éxito, la cooperación comunitaria, la tolerancia de las preferencias ajenas (virtudes todas que favorecen y facilitan el funcionamiento del capitalismo de consumo). El hecho mismo de profesar una religión asegura la respetabilidad, promueve el orden y ofrece garantías de que las intenciones de la misión estadunidense de dirigir el mundo son virtuosas. ¿Estamos entonces tan apartados? Es extraño que, en un momento en el que Europa y Estados Unidos jamás habían sido tan semejantes desde el punto de vista cultural, haya una divisoria tan amplia. Con todo, a pesar de las semejanzas en la vida diaria ciudadana en los prósperos países europeos y en la vida diaria estadunidense, la brecha es genuina y se funda en importantes diferencias históricas, en las nociones del carácter de la cultura y en los recuerdos reales e imaginarios. El antagonismo –pues existe– no habrá de resolverse en el futuro inmediato, a pesar de la buena voluntad de muchas personas en ambas costas del Atlántico. Y no obstante sólo nos queda deplorar los intentos de acendrar esas diferencias, cuando tenemos tanto en común. El dominio de Estados Unidos es un hecho. Sin embargo, no puede hacer todo en solitario, como está comenzando a advertir el presente gobierno. El futuro del mundo –el mundo que compartimos– es sincrético, impuro. No estamos aislados. Cada vez más nos filtramos los unos en los otros. En suma, el modelo de todo entendimiento –de conciliación– posible que alcancemos se basa en reflexionar más sobre la antigua oposición de "viejo" y "nuevo". La oposición entre "civilización" y "barbarie" está condicionada en esencia: corrompe pensar y pontificar sobre ella, aunque mucho refleje determinadas realidades. Pero la oposición entre lo "viejo" y lo "nuevo" es genuina, no se puede erradicar, está en el centro mismo de lo que entendemos por experiencia. Lo "viejo" y lo "nuevo" son los perennes polos de todo sentido de orientación en el mundo. No podemos deshacernos de lo viejo porque en él está invertido todo nuestro pasado, nuestra sabiduría, nuestros recuerdos, nuestra tristeza, nuestro sentido del realismo. No podemos deshacernos de la fe en lo nuevo porque en ella invertimos toda nuestra energía, nuestra capacidad de optimismo, nuestro ciego anhelo biológico, nuestra capacidad para olvidar: la capacidad curativa sin la cual toda reconciliación es imposible. La vida interior tiende a desconfiar de lo nuevo. Es más, una vida interior profundamente desarrollada se resistirá a lo nuevo. Se nos dice que hemos de elegir entre lo viejo y lo nuevo. De hecho, hemos de elegir ambos. ¿Qué más es la vida sino el trato reiterado entre lo viejo y lo nuevo? Me parece que siempre deberíamos buscar el modo de evitarnos semejantes oposiciones tajantes. Lo viejo frente a lo nuevo, la naturaleza frente a la cultura: quizás es inevitable que los grandes mitos de nuestra vida cultural se expresen como geografía y no sólo como historia. No obstante, son mitos, lugares comunes, estereotipos, nada más; las realidades son mucho más complejas. He pasado buena parte de mi vida intentando desmitificar modos de pensar que se polarizan y oponen. Traducido a la política, esto implica apoyar el pluralismo y lo secular. Como algunos estadunidenses y muchos europeos, me gustaría más vivir en un mundo multilateral, un mundo que no domina ningún país en particular (entre ellos el mío). Podría expresar mi apoyo, en un siglo que ya promete ser otro de extremismos y de horrores, a toda una panoplia de actitudes que promueven la mejoría: sobre todo la que Virginia Woolf llama "la melancólica virtud de la tolerancia". Me permito hablar más bien como escritora, como paladín de la empresa de la literatura, pues en ello reside la única autoridad que detento. La escritora en mí desconfía de la buena ciudadana, de la "embajadora intelectual", de la activista en favor de los derechos humanos: esos papeles que se citan en la mención del premio, a pesar de mi vínculo con ellos. La escritora es más escéptica, más dubitativa que la persona que intenta hacer (y apoyar) lo justo. Una de las tareas de la literatura es formular preguntas y elaborar afirmaciones contrarias a las beaterías reinantes. E incluso cuando el arte no es contestatario, las artes tienden a la oposición. La literatura es diálogo, respuesta. La literatura puede definirse como la historia de la respuesta humana a lo que está vivo o moribundo a medida que las culturas se desarrollan y relacionan unas con otras. Los escritores algo pueden hacer para combatir esos lugares comunes de nuestra alteridad, nuestra diferencia, pues los escritores son hacedores, no sólo transmisores, de mitos. La literatura no sólo ofrece mitos, sino contramitos, al igual que la vida ofrece contraexperiencias: experiencias que confunden lo que creías creer, sentir o pensar. Un escritor es alguien que presta atención al mundo. Eso significa que intentamos comprender, asimilar, relacionarnos con la maldad de la cual son capaces los seres humanos, sin corrompernos – volviéndonos cínicos o superficiales – al comprenderlo. La literatura nos puede contar cómo es el mundo. La literatura puede ofrecer modelos y legar profundos conocimientos encarnados en el lenguaje, en la narrativa. La literatura puede adiestrar y ejercitar nuestra capacidad para llorar a los que no somos nosotros o no son los nuestros. ¿Qué seríamos si no pudiéramos sentir simpatía por quienes no somos nosotros o no son los nuestros? ¿Quiénes seríamos si no pudiéramos olvidarnos de nosotros mismos, al menos un rato? ¿Qué seríamos si no pudiéramos aprender, perdonar, volvernos algo diferente de lo que somos? En ocasión de la entrega de este glorioso premio, este premio alemán, me permito contarles algo de mi propia trayectoria. Soy descendiente de judíos lituanos y polacos, la tercera generación estadunidense, y nací dos semanas antes del ascenso de Hitler al poder. Crecí en las provincias estadunidenses (Arizona y California), lejos de Alemania, y sin embargo toda mi infancia estuvo imbuida de Alemania, de la monstruosidad de Alemania y de los libros y la música alemanes que adoraba y fijaron en mí su modelo de seriedad e intensidad. Antes de Bach y Beethoven, de Schubert y Brahms, hubo unos cuantos libros alemanes. Estoy pensando en un profesor de mis años de enseñanza elemental en un pueblo del sur de Arizona, el señor Starkie, el cual atemorizaba a sus alumnos al decirnos que había combatido en el ejército de Pershing contra Pancho Villa en México: este canoso excombatiente de una otrora aventura imperialista estadunidense se había conmovido con el idealismo –en traducción– de la literatura alemana y, habiendo comprendido mi singular afición por los libros, me dio en préstamo sus propios ejemplares de Werther y de Immensee. Poco tiempo después, en mi orgía lectora infantil, la casualidad me guió hasta otros libros  alemanes,

entre ellos La colonia

penitenciaria de Kafka, en la que descubrí el pavor y la

injusticia. Y aun unos años después, cuando cursaba el

bachillerato en Los Ángeles, encontré toda Europa en una

novela alemana. Ningún libro ha sido más importante en mi

vida que La montaña

mágica, cuyo asunto es, precisamente, el conflicto de los

ideales en el corazón de la civilización europea. Y

así hasta el presente, a lo largo de una vida inmersa en la alta

cultura alemana. En efecto, tras los libros y la música, que

fueron experiencias virtualmente clandestinas, dado el desierto

cultural en que vivía, llegaron las experiencias reales. Pues

también soy tardía beneficiaria de la diáspora

cultural alemana, habiendo tenido la enorme buena fortuna de tratar

íntimamente a algunos de los incomparablemente brillantes

refugiados de Hitler, aquellos escritores, artistas, músicos y

eruditos que Estados Unidos acogió, a partir de los años

treinta, y que tanto enriquecieron al país, sobre todo a las

universidades. Me permito mencionar a dos que tuve el privilegio de

contar entre mis amigos al final de la adolescencia y principios de la

edad adulta, Hans Gerth y Herbert Marcuse; a muchos otros, cuando

cursé estudios en Chicago y Harvard; y a Hannah Arendt, a quien

conocí después de trasladarme a Nueva York a los 26...

Cuántos modelos de seriedad cuyo recuerdo me gustaría

evocar aquí. alemanes,

entre ellos La colonia

penitenciaria de Kafka, en la que descubrí el pavor y la

injusticia. Y aun unos años después, cuando cursaba el

bachillerato en Los Ángeles, encontré toda Europa en una

novela alemana. Ningún libro ha sido más importante en mi

vida que La montaña

mágica, cuyo asunto es, precisamente, el conflicto de los

ideales en el corazón de la civilización europea. Y

así hasta el presente, a lo largo de una vida inmersa en la alta

cultura alemana. En efecto, tras los libros y la música, que

fueron experiencias virtualmente clandestinas, dado el desierto

cultural en que vivía, llegaron las experiencias reales. Pues

también soy tardía beneficiaria de la diáspora

cultural alemana, habiendo tenido la enorme buena fortuna de tratar

íntimamente a algunos de los incomparablemente brillantes

refugiados de Hitler, aquellos escritores, artistas, músicos y

eruditos que Estados Unidos acogió, a partir de los años

treinta, y que tanto enriquecieron al país, sobre todo a las

universidades. Me permito mencionar a dos que tuve el privilegio de

contar entre mis amigos al final de la adolescencia y principios de la

edad adulta, Hans Gerth y Herbert Marcuse; a muchos otros, cuando

cursé estudios en Chicago y Harvard; y a Hannah Arendt, a quien

conocí después de trasladarme a Nueva York a los 26...

Cuántos modelos de seriedad cuyo recuerdo me gustaría

evocar aquí.Con todo, nunca olvidaré que mi vínculo con la cultura alemana, con la seriedad alemana, comenzó con el excéntrico y desconocido señor Starkie (creo que nunca supe su nombre de pila), mi profesor cuando tenía diez años y al que nunca volví a ver. Y esto me lleva a una historia con la que concluiré, pues no soy embajadora cultural en primer lugar ni crítica ferviente de mi propio gobierno (una labor que desempeño como buena ciudadana estadunidense). Soy una narradora. Así que vuelvo a mis diez años, cuando hallaba consuelo a los agotadores deberes de ser niña absorta en los maltrechos volúmenes de Goethe y Storm propiedad del señor Starkie. Hablo de una época, 1943, en la que supe que había un campo de miles de soldados prisioneros al norte del estado, soldados nazis como creí entonces, y, consciente de que era judía (sólo de modo nominal, aunque lo nominal, ya se sabe, bastaba para los nazis), me aquejaba una pesadilla recurrente en la que los soldados, fugados de la prisión, habían conseguido llegar al sur del estado, a la casa a las afueras del pueblo donde vivía con mi madre y hermana, y estaban a punto de asesinarme. Muchos años más tarde, los setenta, cuando Hanser Verlag comenzó a publicar mis libros, conocí al distinguido Fritz Arnold (que se había unido a la casa en 1965), mi editor hasta su muerte en febrero de 1999. En una de las primeras veces que nos reunimos, Fritz me dijo que quería aclarar –suponiendo, imagino, que era requisito previo a toda amistad que pudiera surgir entre nosotros– lo que había hecho durante la guerra. Le aseguré que no me debía explicación alguna, aunque, desde luego, me conmovió que abordara el asunto. He de añadir que Fritz Arnold no fue el único alemán de su generación (había nacido en 1916) que poco después de conocerme insistió en contarme lo que había hecho durante la guerra. Y no todas las historias fueron tan inocentes como la que estaba a punto de escuchar de Fritz. Pues bien, lo que Fritz me relató fue que había estado cursando literatura e historia del arte en la universidad, cuando, al comienzo de la guerra, fue reclutado por la Wehrmacht con el rango de cabo. Su familia, desde luego, estaba a favor de todo menos de los nazis –su padre había sido Karl Arnold, el legendario dibujante político de Simplicissimus– pero la emigración no era viable, así que aceptó, con pavor, la llamada al servicio militar, con la esperanza de no morir y de no tener que matar a nadie. Fritz fue uno de los afortunados. Afortunado de encontrar destino primero en Roma (donde rechazó un ascenso), después en Túnez; afortunado de permanecer tras las líneas y de nunca disparar un arma; y finalmente afortunado, si ésa es la palabra justa, de caer preso de los estadunidenses en 1943, de ser transportado por barco hasta Norfolk, Virginia, y luego conducido en tren por el continente para pasar el resto de la guerra en un campo de prisioneros en un pueblo... al norte de Arizona. Luego tuve el placer de relatarle, suspirando de admiración, pues ya había comenzado a sentir un profundo cariño por este hombre, que mientras él era prisionero de guerra en el norte de Arizona, yo estaba en el sur del Estado, aterrorizada por los soldados nazis que estaban allá, aquí, y de los que no había escapatoria. Y luego Fritz me relató que sus casi tres años en prisión habían sido soportables gracias a que se le permitió leer libros: esos años transcurrieron leyendo y releyendo a los clásicos ingleses y estadunidenses. Yo le dije que la lectura, de libros traducidos y escritos en inglés, me había salvado cuando era colegial en Arizona, mientras esperaba crecer y escapar a una realidad más amplia. La disponibilidad de la literatura, de la literatura mundial, permitía escapar de la prisión de la vanidad nacional, del filisteísmo, del provincianismo forzoso, de la inanidad educativa, de los destinos imperfectos y de la mala suerte. La literatura era el pasaporte de entrada a una vida más amplia; es decir, a un territorio libre. La literatura era la libertad. Y sobre todo en una época en que los valores de la lectura y la introspección se cuestionan con tenacidad, la literatura es la libertad. Ante el dolor de los demás (fragmento) Susan Sontag La primera tentativa de gran alcance de documentar un conflicto la emprendió unos años más tarde, durante la guerra de Secesión de Estados Unidos, una casa fotográfica que dirigía Mathew Brady, el cual había hecho varios retratos oficiales del presidente Lincoln. Las fotografías bélicas de Brady -que en su mayoría hicieron Alexander Gardner y Timothy O'Sullivan, si bien su empleador se llevaba siempre el crédito- mostraban temas convencionales, como campamentos en los que residen soldados de infantería y oficiales, poblaciones en la ruta del conflicto, artillería, buques, así como las muy célebres de soldados unionistas y confederados muertos que yacen sobre el terreno bombardeado de Gettysburg y Antietam. Si bien el acceso al campo de batalla fue un privilegio que el propio Lincoln concedió a Brady y su equipo, los fotógrafos no fueron comisionados como lo había sido Fenton. Su prestigio se desarrolló de un modo más norteamericano, pues el patrocinio nominal del gobierno cedió el paso al vigor de las motivaciones empresariales y la autonomía. La justificación primera de estas fotos de soldados muertos, inteligibles hasta la brutalidad y que  manifiestamente violaban un tabú, fue el deber elemental de

dejar constancia. ''La cámara es el ojo de la historia", es la

supuesta declaración de Brady. Y la historia, evocada como

verdad inapelable, se alió con el creciente prestigio de una

idea según la cual determinados temas precisan de

atención adicional, denominada realismo, y que pronto tuvo

mayores defensores entre los novelistas que entre los

fotógrafos. En nombre del realismo, estaba permitido -se

exigía- mostrar hechos crudos y desagradables. Semejantes fotos

también transmiten ''una moraleja útil" al mostrar ''el

horror nítido y la realidad de la guerra, en contraste con su

boato", escribió Gardner en el texto que acompaña la foto

de O'Sullivan de los soldados confederados caídos, con sus

rostros agónicos dirigidos al espectador, en el álbum de

sus imágenes y de otros fotógrafos de Brady que

publicó después de la guerra (Gardner dejó su

empleo con Brady en 1863). ''¡Aquí están los

espantosos pormenores! Que sirvan para evitar que otra calamidad

semejante se abata sobre nuestra nación". Pero la franqueza de

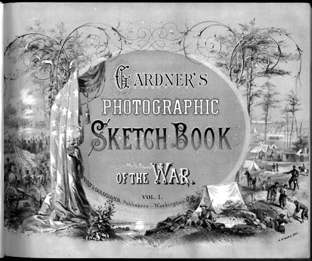

las fotos más memorables del Gardner's

Photographic Sketch Book of the War [Libro de bocetos

fotográficos de la guerra de Gardner] (1866) no implica que

él y sus colegas hubieran fotografiado necesariamente a los

sujetos tal como los encontraron. Fotografiar era componer (poner

sujetos vivos, posar) y el deseo de arreglar los elementos de la foto

no desapareció porque el tema estuviera inmovilizado o

inmóvil.

manifiestamente violaban un tabú, fue el deber elemental de

dejar constancia. ''La cámara es el ojo de la historia", es la

supuesta declaración de Brady. Y la historia, evocada como

verdad inapelable, se alió con el creciente prestigio de una

idea según la cual determinados temas precisan de

atención adicional, denominada realismo, y que pronto tuvo

mayores defensores entre los novelistas que entre los

fotógrafos. En nombre del realismo, estaba permitido -se

exigía- mostrar hechos crudos y desagradables. Semejantes fotos

también transmiten ''una moraleja útil" al mostrar ''el

horror nítido y la realidad de la guerra, en contraste con su

boato", escribió Gardner en el texto que acompaña la foto

de O'Sullivan de los soldados confederados caídos, con sus

rostros agónicos dirigidos al espectador, en el álbum de

sus imágenes y de otros fotógrafos de Brady que

publicó después de la guerra (Gardner dejó su

empleo con Brady en 1863). ''¡Aquí están los

espantosos pormenores! Que sirvan para evitar que otra calamidad

semejante se abata sobre nuestra nación". Pero la franqueza de

las fotos más memorables del Gardner's

Photographic Sketch Book of the War [Libro de bocetos

fotográficos de la guerra de Gardner] (1866) no implica que

él y sus colegas hubieran fotografiado necesariamente a los

sujetos tal como los encontraron. Fotografiar era componer (poner

sujetos vivos, posar) y el deseo de arreglar los elementos de la foto

no desapareció porque el tema estuviera inmovilizado o

inmóvil. No debería sorprender entonces que muchas imágenes canónicas de las primeras fotografías bélicas hayan resultado trucadas o que sus objetos hayan sido amañados. Después de llegar al muy bombardeado valle en las proximidades de Sebastopol en un cuarto oscuro tirado por caballos, Fenton hizo dos exposiciones desde idéntica posición del trípode: en la primera versión de la célebre fotografía que tituló El valle de la sombra de la muerte (a pesar del título, la Brigada Ligera no emprendió su fracasada carga en este paraje), las balas de cañón se acumulan en el suelo a la izquierda del camino, pero antes de hacer la segunda foto -la que siempre se reproduce - vigiló que las balas de cañón se dispersaran sobre el camino mismo. Una de las fotos de un sitio desolado donde en efecto había habido muchos muertos, la imagen que hizo Beato del devastado palacio Sikandarbagh, supuso un arreglo mucho más minucioso de su asunto, y fue una de las primeras representaciones fotográficas de lo horrendo en la guerra. El ataque se había efectuado en noviembre de 1857, y al terminar las tropas británicas victoriosas y las unidades indias leales registraron el palacio salón por salón, pasando a bayoneta a los 800 defensores cipayos sobrevivientes, los cuales ya eran sus prisioneros, y arrojando sus cadáveres al patio; los buitres y los perros hicieron el resto. Para la fotografía que tomó en marzo o abril de 1858, Beato construyó las ruinas como un campo de insepultos, situando a algunos nativos junto a dos columnas al fondo y distribuyendo huesos humanos por el patio. Al menos eran huesos viejos. Ahora ya se sabe que el equipo de Brady dispuso de nuevo y desplazó a algunos de los muertos frescos en Gettysburg: la fotografía titulada La guarida de un francotirador rebelde, Gettysburg muestra de hecho a un soldado confederado muerto, trasladado de donde había sido abatido en el campo a un sitio más fotogénico, un recoveco formado por varias rocas que rodean una barricada de piedras, y se incluye un fusil de utilería que Gardner apoyó en la barricada junto al cuerpo. (No parece haber sido el fusil especial que un francotirador habría usado, sino el de un soldado de infantería común; Gardner no lo sabía o no le importó). Ver: http://memory.loc.gov/ammem/cwphtml/cwpcam/cwcam2.html Lo extraño no es que muchas fotos de noticias, iconos del pasado, entre ellas algunas de las más recordadas de la Segunda Guerra Mundial, al parecer hayan sito trucadas; sino que nos sorprenda saber que fueron un truco y que ello siempre nos decepcione.Descubrir que las fotografías que al parecer son registro de clímax íntimos, sobre todo del amor y de la muerte, están construidas nos consterna especialmente. Lo significativo de Muerte de un  soldado

republicano es

que es un momento real, captado de modo fortuito; pierde todo valor si

el soldado que se desploma resulta que estaba actuando ante la

cámara de Capa. Robert Doisneau nunca declaró

explícitamente que la fotografía para Life de una joven

pareja que se besa en una acera cerca del Hôtel de Ville parisino

en 1950 tuviera la categoría de instantánea. Sin embargo,

la revelación, más de 40 años después, de

que la foto había sido una escenificación con una mujer y

un hombre contratados por ese día a fin de que se besuquearan

ante Doisneau provocó muchos espasmos de disgusto entre quienes

la tenían por una visión preciosa del amor

romántico y del París romántico. Queremos que el

fotógrafo sea un espía en la casa del amor y de la muerte

y que los retratados no sean conscientes de la cámara, se

encuentren con ''la guardia baja". Ninguna definición compleja

de soldado

republicano es

que es un momento real, captado de modo fortuito; pierde todo valor si

el soldado que se desploma resulta que estaba actuando ante la

cámara de Capa. Robert Doisneau nunca declaró

explícitamente que la fotografía para Life de una joven

pareja que se besa en una acera cerca del Hôtel de Ville parisino

en 1950 tuviera la categoría de instantánea. Sin embargo,

la revelación, más de 40 años después, de

que la foto había sido una escenificación con una mujer y

un hombre contratados por ese día a fin de que se besuquearan

ante Doisneau provocó muchos espasmos de disgusto entre quienes

la tenían por una visión preciosa del amor

romántico y del París romántico. Queremos que el

fotógrafo sea un espía en la casa del amor y de la muerte

y que los retratados no sean conscientes de la cámara, se

encuentren con ''la guardia baja". Ninguna definición compleja

de lo que es o podrá ser la fotografía

atenuará

jamás el placer deparado por una foto de un hecho inesperado que

capta a mitad de la acción un fotógrafo alerta. lo que es o podrá ser la fotografía

atenuará

jamás el placer deparado por una foto de un hecho inesperado que

capta a mitad de la acción un fotógrafo alerta. Si damos por auténticas sólo las fotografías resultantes de que el fotógrafo se encuentre en las proximidades, con el obturador abierto, justo en el momento preciso, se podrán considerar pocas imágenes de la victoria. Tómese la acción de hincar una bandera en una colina mientras la batalla toca a su fin. La célebre fotografía del levantamiento de la bandera estadunidense en Iwo Jima el 23 de febrero de 1945 resulta ser una ''reconstrucción" de un fotógrafo de la Associated Press, Joe Rosenthal, de la ceremonia matutina del levantamiento de la bandera que siguió a la captura del Monte Suribachi, reconstruida aquel mismo día pero más tarde y con una bandera más grande. La historia de otra imagen de la victoria, también icónica, que el fotógrafo de guerra soviético Yevgeny Khaldei tomó de soldados rusos enarbolando la  bandera

roja sobre el Reichstag, mientras Berlín

aún arde el 2 de mayo de 1945, es que la proeza se

organizó ante la cámara. El caso de una fotografía

optimista, muy difundida, hecha en Londres en 1940 durante el blitz es

más complejo, pues el fotógrafo, y por ello las

circunstancias de su realización, son desconocidas. La foto

muestra, a través de una pared faltante de la biblioteca sin

techo y absolutamente arruinada de la mansión Holland, a tres

caballeros de pie sobre los escombros, más o menos apartados

unos bandera

roja sobre el Reichstag, mientras Berlín

aún arde el 2 de mayo de 1945, es que la proeza se

organizó ante la cámara. El caso de una fotografía

optimista, muy difundida, hecha en Londres en 1940 durante el blitz es

más complejo, pues el fotógrafo, y por ello las

circunstancias de su realización, son desconocidas. La foto

muestra, a través de una pared faltante de la biblioteca sin

techo y absolutamente arruinada de la mansión Holland, a tres

caballeros de pie sobre los escombros, más o menos apartados

unos de otros frente a dos paredes de estanterías

milagrosamente

intactas. Uno mira los libros; otro engancha el dedo en el lomo de uno

que está a punto de retirar del anaquel; otro más, libro

en mano, lee: la elegante composición del cuadro tiene que haber

sido dirigida. Es grato imaginar que la foto no es la invención

a partir de cero de un fotógrafo merodeando por Kensington

después de un ataque aéreo, el cual había llevado

a tres individuos para interpretar a tres curiosos impertérritos

cuando descubrió la biblioteca de la gran mansión jacobea

cercenada y a la vista, sino más bien que los tres caballeros

habían sido vistos satisfaciendo sus apetitos librescos en la

mansión destruida y el fotógrafo había hecho poco

más que espaciarlos de modo distinto a fin de conseguir una foto

más mordaz. En todo caso, la fotografía conserva el

encanto y la autenticidad de la época que celebra un ideal ya

desaparecido de entereza nacional y sangre fría. Con el tiempo,

muchas fotografías trucadas se convierten en pruebas

históricas, aunque de una especie impura, como casi todas las

pruebas históricas. de otros frente a dos paredes de estanterías

milagrosamente

intactas. Uno mira los libros; otro engancha el dedo en el lomo de uno

que está a punto de retirar del anaquel; otro más, libro

en mano, lee: la elegante composición del cuadro tiene que haber

sido dirigida. Es grato imaginar que la foto no es la invención

a partir de cero de un fotógrafo merodeando por Kensington

después de un ataque aéreo, el cual había llevado

a tres individuos para interpretar a tres curiosos impertérritos

cuando descubrió la biblioteca de la gran mansión jacobea

cercenada y a la vista, sino más bien que los tres caballeros

habían sido vistos satisfaciendo sus apetitos librescos en la

mansión destruida y el fotógrafo había hecho poco

más que espaciarlos de modo distinto a fin de conseguir una foto

más mordaz. En todo caso, la fotografía conserva el

encanto y la autenticidad de la época que celebra un ideal ya

desaparecido de entereza nacional y sangre fría. Con el tiempo,

muchas fotografías trucadas se convierten en pruebas

históricas, aunque de una especie impura, como casi todas las

pruebas históricas. Sólo a partir de la guerra de Vietnam hay una certidumbre casi absoluta de que ninguna de las  fotografías más conocidas son un truco. Y ello es

consustancial a la autoridad moral de esas imágenes. La

fotografía de 1972 que rubrica el horror de la guerra de

Vietnam, hecha por Huynh Cong Ut, de unos niños que corren

aullando de dolor camino abajo de una aldea recién bañada

con napalm estadunidense, pertenece al ámbito de las

fotografías en las que no es posible posar. Lo mismo es cierto

de las más conocidas sobre la mayoría de las guerras

desde entonces. Que a partir de la de Vietnam haya habido tan pocas

fotografías bélicas trucadas implica que los

fotógrafos se han atenido a normas más estrictas de

probidad periodística. Ello se explica en parte quizá

porque la televisión se convirtió en el medio que

definía la difusión de las imágenes bélicas

en Vietnam y porque el intrépido fotógrafo solitario con

su Leica o Nikon en mano, operando sin estar a la vista buena parte del

tiempo, debía entonces tolerar la proximidad y competir con los

equipos televisivos: dar testimonio de la guerra ya casi nunca es un

empeño solitario. En sus aspectos técnicos las

posibilidades de arreglar o manipular electrónicamente las

imágenes son mayores que nunca, casi ilimitadas. Pero la

práctica de inventar dramáticas fotos noticiosas, de

montarlas ante la cámara, parece estar en vías de

volverse un arte perdido.

fotografías más conocidas son un truco. Y ello es

consustancial a la autoridad moral de esas imágenes. La

fotografía de 1972 que rubrica el horror de la guerra de

Vietnam, hecha por Huynh Cong Ut, de unos niños que corren

aullando de dolor camino abajo de una aldea recién bañada

con napalm estadunidense, pertenece al ámbito de las

fotografías en las que no es posible posar. Lo mismo es cierto

de las más conocidas sobre la mayoría de las guerras

desde entonces. Que a partir de la de Vietnam haya habido tan pocas

fotografías bélicas trucadas implica que los

fotógrafos se han atenido a normas más estrictas de

probidad periodística. Ello se explica en parte quizá

porque la televisión se convirtió en el medio que

definía la difusión de las imágenes bélicas

en Vietnam y porque el intrépido fotógrafo solitario con

su Leica o Nikon en mano, operando sin estar a la vista buena parte del

tiempo, debía entonces tolerar la proximidad y competir con los

equipos televisivos: dar testimonio de la guerra ya casi nunca es un

empeño solitario. En sus aspectos técnicos las

posibilidades de arreglar o manipular electrónicamente las

imágenes son mayores que nunca, casi ilimitadas. Pero la

práctica de inventar dramáticas fotos noticiosas, de

montarlas ante la cámara, parece estar en vías de

volverse un arte perdido.La fotografía y la guerra Junio 2004 Durante mucho tiempo - al menos seis decenios -, las fotografías han sentado las bases sobre las que se juzgan y recuerdan los conflictos importantes. El museo de la memoria es ya sobre todo  visual. Las fotografías ejercen un poder

incomparable

en determinar lo que recordamos de los acontecimientos, y ahora parece

probable que en definitiva la gente por doquier asociará la vil

guerra preventiva que Estados Unidos ha librado en Irak el año

pasado con las fotografías de la tortura de los prisioneros

iraquíes en la más infame cárcel de Sadam Husein,

Abu Ghraib. visual. Las fotografías ejercen un poder

incomparable

en determinar lo que recordamos de los acontecimientos, y ahora parece

probable que en definitiva la gente por doquier asociará la vil

guerra preventiva que Estados Unidos ha librado en Irak el año

pasado con las fotografías de la tortura de los prisioneros

iraquíes en la más infame cárcel de Sadam Husein,

Abu Ghraib. El Gobierno de Bush y sus defensores se han empeñado sobre todo en contener un desastre de relaciones públicas -la difusión de las fotografías- más que en enfrentar los complejos crímenes políticos y de mando que revelan estas imágenes. En primer lugar, el reemplazo de la realidad con las propias fotografías. La reacción inicial del Gobierno consistió en afirmar que el presidente estaba indignado y asqueado con las imágenes: como si la falta o el horror recayera en ellas, no en lo que exponen. También se evitó la palabra "tortura". Es posible que los prisioneros hayan sido objeto de "maltrato", en última instancia de "humillaciones": eso era lo más que se estaba dispuesto a reconocer. "Mi impresión es que las acusaciones hasta ahora han sido de 'maltrato', lo cual me parece que es distinto en sentido técnico a tortura", afirmó en una conferencia de prensa el ministro de Defensa, Donald Rumsfeld. "Y, por tanto, no pronunciaré la palabra 'tortura". La definición de tortura Las palabras alteran, las palabras añaden, las palabras quitan. Que se evitara tenazmente la palabra "genocidio" mientras más de 800.000 tutsis de Ruanda eran masacrados en unas cuantas semanas por sus vecinos hutus hace diez años, demostró que el Gobierno estadounidense no tenía intención alguna de hacer algo al respecto. Negarse a llamar tortura lo que sucedió en Abu Ghraib -y en otras cárceles de Irak y Afganistán, y en el Campamento Rayos X de la bahía de Guantánamo- es tan indignante como negarse a llamar genocidio lo sucedido en Ruanda. Ésta es la definición usual de tortura que consta en las leyes y tratados internacionales de los que Estados Unidos es signatario: "Todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión". (La definición proviene de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, y está presente más o menos con las mismas palabras en leyes consuetudinarias y tratados previos, desde el artículo tercero común a las cuatro convenciones de Ginebra de 1949 hasta numerosos convenios recientes sobre derechos humanos,  como

el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las convenciones

europeas, africanas e interamericanas de derechos humanos). En la

convención de 1984 se declara expresamente que "en ningún

caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como

estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política

interna o cualquier otra emergencia pública, como

justificación de la tortura". Y todos los convenios sobre

tortura especifican que ésta incluye los tratos que pretenden

humillar a las víctimas, como abandonar a los prisioneros

desnudos en celdas y corredores. como

el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las convenciones

europeas, africanas e interamericanas de derechos humanos). En la

convención de 1984 se declara expresamente que "en ningún

caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como

estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política

interna o cualquier otra emergencia pública, como

justificación de la tortura". Y todos los convenios sobre

tortura especifican que ésta incluye los tratos que pretenden

humillar a las víctimas, como abandonar a los prisioneros

desnudos en celdas y corredores. Cualesquiera que sean las acciones que emprenda este Gobierno para contener los daños a causa de las crecientes revelaciones de torturas a prisioneros en Abu Ghraib y otros lugares -procesos, juicios militares, inhabilitaciones deshonrosas, renuncia de altos cargos militares y de los funcionarios del Gabinete responsables, e importantes compensaciones a las víctimas-, es probable que la palabra "tortura" siga estando vedada. El reconocimiento de que los estadounidenses torturan a sus prisioneros refutaría todo lo que este Gobierno ha procurado que la gente crea sobre las virtuosas intenciones estadounidenses y la universalidad de sus valores, lo cual es la esencial justificación triunfalista del derecho estadounidense a emprender acciones unilaterales en el escenario mundial en defensa de sus intereses y seguridad. Incluso cuando el presidente fue al fin obligado, mientras el perjuicio a la reputación del país se extendía y ahondaba en todo el mundo, a enunciar la palabra "perdón", el foco del arrepentimiento aún parecía la lesión a la pretendida superioridad moral estadounidense, a su objetivo hegemónico de traer "la libertad y la democracia" al ignaro Oriente Próximo. Sí, el señor Bush afirmó, de pie junto al rey Abdulah II de Jordania el 6 de mayo en Washington, que lamentaba "la humillación que han sufrido los prisioneros iraquíes y la humillación que han sufrido sus familias". Aunque, continuó, "lamento igualmente que la gente no comprendiera, al ver estas imágenes, el auténtico carácter y corazón de Estados Unidos". Que el empeño estadounidense en Irak quede compendiado en estas imágenes debe de parecer, entre los que hallaron alguna justificación para una guerra que en efecto derrocó a uno de los tiranos monstruosos del siglo XX, injusto. Una guerra, una ocupación, es inevitablemente un enorme entramado de acciones. ¿Qué hace que algunas sean y otras no sean representativas? La cuestión no es si la tortura fue obra de unos cuantos individuos (en lugar de "todos") - todas las acciones las realizan individuos-, sino si fue sistemática. Autorizada. Condonada. Fue todo lo antedicho. El punto no es si la mayoría o una minoría de estadounidenses ejecutan tales acciones, sino si la naturaleza de las políticas que propugna este Gobierno y la jerarquía desplegada a fin de consumarlas hace que estas acciones resulten más probables. Así consideradas, las fotografías somos nosotros. Es decir, son representativas de las singulares políticas de este Gobierno y de las corrupciones fundamentales del dominio colonial. Los belgas en el Congo, los franceses en Argelia, cometieron atrocidades idénticas y sometieron a los despreciados y renuentes nativos con torturas y humillaciones sexuales. Añádase a esta corrupción generalizada la desconcertante y casi absoluta falta de preparación de los dirigentes estadounidenses en Irak para hacer frente a las realidades complejas de un país tras su "liberación", es decir, su conquista. Y añádanse las doctrinas globales del Gobierno de Bush, a saber, que Estados Unidos se ha enfrascado en una guerra sin fin (contra un enemigo proteico llamado "terrorismo") y que aquellos detenidos en esta guerra son, si el presidente lo decide así, "combatientes ilegales" -una política que enunció Donald Rumsfeld desde enero de 2002- y, por tanto, en "sentido técnico", como afirmó Rumsfeld, "no tienen derechos" que ampare la Convención de Ginebra, y se tiene la receta perfecta para las crueldades y los crímenes cometidos contra miles de prisioneros sin cargos ni asesoría legal en cárceles gestionadas por estadounidenses y establecidas desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. Así pues, ¿la cuestión central no son las propias fotografías, sino la revelación de lo ocurrido a los "sospechosos" arrestados por Estados Unidos? No: el horror mostrado en las fotografías no puede aislarse del horror del acto de fotografiar, mientras los perpetradores posan, recreándose, junto a sus cautivos indefensos. Los soldados alemanes en la II Guerra Mundial fotografiaron las atrocidades cometidas en Polonia y Rusia, pero las instantáneas en que los verdugos se colocan junto a las víctimas son muy infrecuentes, como puede apreciarse en un libro de reciente publicación, Photographing the Holocaust (Fotografiar el Holocausto), de Janina Struk. Si existe algo comparable a lo expuesto en estas imágenes, serían algunas de las fotografías de las víctimas negras de linchamientos efectuadas entre el decenio de 1880 y los años treinta, que muestran la sonrisa de estadounidenses pueblerinos bajo el cuerpo desnudo y mutilado de un hombre o una mujer colgado de un árbol. Las fotografías de linchamientos eran recuerdos de una acción colectiva cuyos participantes sintieron su conducta del todo justificada. Así son las fotografías de Abu Ghraib. Si hubiera alguna diferencia, sería la creada por la creciente ubicuidad de las acciones fotográficas. Las imágenes de los linchamientos correspondían a su carácter de trofeo: efectuadas por un fotógrafo cuyo fin era reunirlas y almacenarlas en álbumes, convertirlas en tarjetas postales, exhibirlas. Las fotografías que hicieron los soldados estadounidenses en Abu Ghraib reflejan un cambio en el uso que se hace de las imágenes: menos objeto de conservación que mensajes que han de circular, difundirse. La mayoría de los soldados poseen una cámara digital. Si antaño fotografiar la guerra era terreno de los periodistas gráficos, en la actualidad los soldados mismos son todos fotógrafos -registran su guerra, su esparcimiento, sus observaciones sobre lo que les parece pintoresco, sus atrocidades-, se intercambian imágenes y las envían por correo electrónico a todo el mundo. Cada vez hay más registros de lo que la gente hace, por su cuenta. Al menos, o sobre todo en Estados Unidos, el ideal de Andy Warhol de rodar hechos reales en tiempo real -si la vida no está montada, ¿por qué debería montarse su registro?- se ha vuelto la norma de millones de transmisiones por Internet, en las que la gente graba su jornada, cada cual en su propio reality show. Aquí me tenéis: despertando, bostezando, desperezándome, cepillándome los dientes, preparando el desayuno, enviando a los chicos al colegio. La gente plasma todos los aspectos de su vida, los almacena en archivos de ordenador, y luego los envía por doquier. La vida familiar acompaña al registro de la vida familiar; incluso cuando, o sobre todo cuando, la familia está en medio de la crisis y el descrédito. Sin duda, la incesante entrega a la videograbación doméstica mutua, en conversación o en monólogo, durante muchos años, fue el material más asombroso de Capturing the Friedmans (2003), el documental de Andrew Jarecki sobre una familia de Long Island implicada en acusaciones de pederastia. La vida erótica es, para cada vez más personas, lo que se puede capturar en las fotografías o el vídeo digital. Y acaso la tortura resulta más atractiva, a fin de registrarla, cuando tiene un cariz sexual. Sin duda es revelador, a medida que más fotografías de Abu Ghraib se presentan a la luz pública, que las fotografías de las torturas se intercalan con imágenes pornográficas: de soldados  estadounidenses manteniendo relaciones sexuales entre

ellos,

así como con prisioneros iraquíes, y de la

coerción ejercida sobre estos presos para que ejecuten, o

simulen, actos sexuales recíprocos. De hecho, el tema de casi

todas las fotografías de torturas es sexual. (Salvo la imagen,

ya canónica, del individuo obligado a permanecer de pie sobre

una caja, encapuchado y al que le brotan cables, quizá advertido

de que si cae será electrocutado). Con todo, las imágenes

de prisioneros atados muchas horas en posiciones dolorosas, o forzados

a permanecer de pie otras tantas, con los brazos en alto, son

más o menos infrecuentes. No hay duda de que se consideran como

tortura: basta ver el terror en el rostro de la víctima. Pero

casi todas las imágenes parecen formar parte de una más

amplia confluencia de la tortura con la pornografía: una joven

que guía a un hombre desnudo con una correa es clásica

imaginería dominatriz. Y cabe preguntarse en qué medida

las torturas sexuales infligidas a los internos de Abu Ghraib hallaron

su inspiración en el vasto repertorio de imaginería

pornográfica disponible en Internet y que pretenden emular las

personas comunes que en la actualidad se transmiten a sí mismas

por la Red. estadounidenses manteniendo relaciones sexuales entre

ellos,

así como con prisioneros iraquíes, y de la

coerción ejercida sobre estos presos para que ejecuten, o

simulen, actos sexuales recíprocos. De hecho, el tema de casi

todas las fotografías de torturas es sexual. (Salvo la imagen,

ya canónica, del individuo obligado a permanecer de pie sobre

una caja, encapuchado y al que le brotan cables, quizá advertido

de que si cae será electrocutado). Con todo, las imágenes

de prisioneros atados muchas horas en posiciones dolorosas, o forzados

a permanecer de pie otras tantas, con los brazos en alto, son

más o menos infrecuentes. No hay duda de que se consideran como

tortura: basta ver el terror en el rostro de la víctima. Pero

casi todas las imágenes parecen formar parte de una más

amplia confluencia de la tortura con la pornografía: una joven

que guía a un hombre desnudo con una correa es clásica

imaginería dominatriz. Y cabe preguntarse en qué medida

las torturas sexuales infligidas a los internos de Abu Ghraib hallaron

su inspiración en el vasto repertorio de imaginería

pornográfica disponible en Internet y que pretenden emular las

personas comunes que en la actualidad se transmiten a sí mismas