| La casa de las transfiguraciones

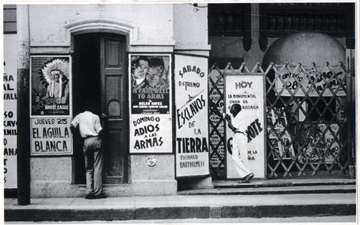

Guillermo Cabrera Infante Era la primera vez que subía una escalera: en el pueblo había muy pocas casas que tuvieran más de un piso y las que lo tenían eran inaccesibles. Este es mi recuerdo inaugural de La Habana: ir  subiendo

unas escaleras

con escalones de mármal. Hay la memoria intermedia de la

estación de ómnibus y el mercado del frente, la Plaza del

Vapor, arcadas ambas, colmadas de columnas, pero en el pueblo

también había portales. Así mi verdadero primer

recuerdo habanero es esta escalera lujosa que se hace oscura en el

primer piso (tanto que no registro el primer piso, sólo la

escalera que tuerce una vez más después del descanso)

para abrirse, luego de una voluta barroca, al segundo piso, a una luz

diferente, filtrada, casi malva, y a un espectáculo inusitado.

Enfrente (para este momento mi familia había desaparecido ante

mi asombro) un pasillo largo, un túnel estrecho, un corredor

como no había visto nunca antes, al que se abrían muchas

puertas, perennemente abiertas, pero no se veían los cuartos, el

interior oculto por unas cortinas que dejaban un espacio, largo, arriba

y otro tramo, corto, abajo. El aire movía los telones de

distintos colores que no dejaban ver las funciones domésticas:

aunque era pleno verano, temprano, en la mañana había

fresco y una corriente venía del interno. El tiempo se detuvo

ante aquella visión; con mi acceso a la casa marcada Zulueta 408

había dado un paso trascendental en mi vida; había dejado

la niñez para entrar en la adolescencia. Muchas personas hablan

de su adolescencia, sueñan con ella, escriben sobre ella, pero

pocos pueden señalar el día que comenzó la

niñez extendiéndose mientras la adolescencia se contrae –

o al revés. Pero yo puedo decir con exactitud que el 25 de julio

de 1941 comenzó mi adolescencia. Por supuesto que

seguiría siendo un niño mucho tiempo después, pero

esencialmente aquel día, aquella mañana, aquel momento en

que enfrenté el largo corredor de cortinas, contemplando la

vista interior que luego asustaría hasta a un veterano de la

vida bohemia, el pintor primitivo Chema Bue, que visitó la casa

mucho tiempo después y se negó de plano a quedarse en

ella un momento siquiera, espantado por la arquitectura de colmena

depravada que tenía el edificio, aquel a cuya formidable entrada

había un anuncio arriba que decía: «Se Alquilan

Habitaciones – Algunas con Días Gratis», ese día

preciso terminó mi niñez. No sólo era mi acceso a

esa institución de La Habana pobre, el solar (palabra que

oí ahí por primera vez, que aprendería como

tendría que aprender tantas otras; la ciudad hablaba otra

lengua, la pobreza tenía otro lenguaje y bien podía haber

entrado a otro país). subiendo

unas escaleras

con escalones de mármal. Hay la memoria intermedia de la

estación de ómnibus y el mercado del frente, la Plaza del

Vapor, arcadas ambas, colmadas de columnas, pero en el pueblo

también había portales. Así mi verdadero primer

recuerdo habanero es esta escalera lujosa que se hace oscura en el

primer piso (tanto que no registro el primer piso, sólo la

escalera que tuerce una vez más después del descanso)

para abrirse, luego de una voluta barroca, al segundo piso, a una luz

diferente, filtrada, casi malva, y a un espectáculo inusitado.

Enfrente (para este momento mi familia había desaparecido ante

mi asombro) un pasillo largo, un túnel estrecho, un corredor

como no había visto nunca antes, al que se abrían muchas

puertas, perennemente abiertas, pero no se veían los cuartos, el

interior oculto por unas cortinas que dejaban un espacio, largo, arriba

y otro tramo, corto, abajo. El aire movía los telones de

distintos colores que no dejaban ver las funciones domésticas:

aunque era pleno verano, temprano, en la mañana había

fresco y una corriente venía del interno. El tiempo se detuvo

ante aquella visión; con mi acceso a la casa marcada Zulueta 408

había dado un paso trascendental en mi vida; había dejado

la niñez para entrar en la adolescencia. Muchas personas hablan

de su adolescencia, sueñan con ella, escriben sobre ella, pero

pocos pueden señalar el día que comenzó la

niñez extendiéndose mientras la adolescencia se contrae –

o al revés. Pero yo puedo decir con exactitud que el 25 de julio

de 1941 comenzó mi adolescencia. Por supuesto que

seguiría siendo un niño mucho tiempo después, pero

esencialmente aquel día, aquella mañana, aquel momento en

que enfrenté el largo corredor de cortinas, contemplando la

vista interior que luego asustaría hasta a un veterano de la

vida bohemia, el pintor primitivo Chema Bue, que visitó la casa

mucho tiempo después y se negó de plano a quedarse en

ella un momento siquiera, espantado por la arquitectura de colmena

depravada que tenía el edificio, aquel a cuya formidable entrada

había un anuncio arriba que decía: «Se Alquilan

Habitaciones – Algunas con Días Gratis», ese día

preciso terminó mi niñez. No sólo era mi acceso a

esa institución de La Habana pobre, el solar (palabra que

oí ahí por primera vez, que aprendería como

tendría que aprender tantas otras; la ciudad hablaba otra

lengua, la pobreza tenía otro lenguaje y bien podía haber

entrado a otro país).Avanzamos todos juntos ahora, intimidados, por el largo pasillo hasta la única puerta cerrada, que  enfrentaba

otro pasillo más largo (el interior del edificio estaba

diseñado como una alta T con un rasgo al final y a la izquierda,

una suerte de serife donde luego encontraríamos los baños

y los inodoros colectivos, nociva novedad), esa puerta era la nuestra –

por un tiempo. Mi madre había logrado que una familia del

pueblo, que regresaban por el verano, nos prestara el cuarto por un

mes. Mi padre (aunque debía haber sido mi madre quien lo

hiciera) abrió la puerta y nos asaltó un olor que siempre

asociamos con aquel cuarto, con aquella familia, que nunca

habíamos sentido cuando visitábamos su gran casa en el

pueblo, en reuniones comunistas. Mi madre descubrió que era

producido por unos polvos misteriosos que usaban, aunque nunca supimos

para qué. Ese olor, como el perfume que llevaba la primera

prostituta con quien me acosté, era típicamente habanero

y aunque el perfume de la puta tenía el aroma de lo prohibido,

resultaba tentador y grato, este otro olor memorable que salía

del cuarto podía ser llamado ofensivo, malvado, un hedor – el

tufo del rechazo. Ambos olores son el olor de la iniciación, el

incienso de la adolescencia, una etapa de mi vida que no

desearía volver a vivir – y sin embargo hay tanto que recordar

de ella. enfrentaba

otro pasillo más largo (el interior del edificio estaba

diseñado como una alta T con un rasgo al final y a la izquierda,

una suerte de serife donde luego encontraríamos los baños

y los inodoros colectivos, nociva novedad), esa puerta era la nuestra –

por un tiempo. Mi madre había logrado que una familia del

pueblo, que regresaban por el verano, nos prestara el cuarto por un

mes. Mi padre (aunque debía haber sido mi madre quien lo

hiciera) abrió la puerta y nos asaltó un olor que siempre

asociamos con aquel cuarto, con aquella familia, que nunca

habíamos sentido cuando visitábamos su gran casa en el

pueblo, en reuniones comunistas. Mi madre descubrió que era

producido por unos polvos misteriosos que usaban, aunque nunca supimos

para qué. Ese olor, como el perfume que llevaba la primera

prostituta con quien me acosté, era típicamente habanero

y aunque el perfume de la puta tenía el aroma de lo prohibido,

resultaba tentador y grato, este otro olor memorable que salía

del cuarto podía ser llamado ofensivo, malvado, un hedor – el

tufo del rechazo. Ambos olores son el olor de la iniciación, el

incienso de la adolescencia, una etapa de mi vida que no

desearía volver a vivir – y sin embargo hay tanto que recordar

de ella.Nos instalamos con nuestro equipaje (en realidad cajas de cartón amarradas con sogas) en el cuarto caótico dominado por el vaho erótico y mi madre, con su obsesión por la limpieza, comenzó a poner el caos en orden. Recuerdo la vida de entonces, del mes que vivimos allí, como una interminable sucesión de tranvías (yo estaba fascinado por los tranvías, vehículo para el que no conocía igual, con su paso rígido por sobre raíles cromados por el tránsito continuo, su aspecto de vagón de ferrocarril abandonado a su suerte, sus largas antenas dobles que al contacto con los cables de arriba, paralelos a las vías, producían chispas como breves bengalas) por el día y por la noche la iluminación azul y rojo intermitente que originaba el letrero luminoso colgado afuera, ahí mismo junto a nuestro balcón, que decía alternativamente «DROGUERÍA SARRÁ – LA MAYOR». Ese letrero en dos tonos de continuo coloreaba mis sueños, poblados de tranvías alternativamente azules y rojos – pero ésa era la infravida de medianoche. La gran aventura comenzada sucedía más temprano, en La Habana de noche, con sus cafés al aire libre, novedosos, y sus inusitadas orquestas de mujeres (no sé por qué las orquestas que amenizaban los cafés del Paseo del Prado, al doblar del edificio, eran todas femeninas, pero ver una mujer soplando un saxofón me producía una inquietante hilaridad) y la profusa iluminación: foso, faros, bombillas, reflectores, letreros luminosos: luces haciendo de la vida un día continuo. Yo venía de un pueblo pobre y aunque la casa de mis abuelos quedaba en la calle Real no había más que una bombilla de pocas bujías en cada esquina que apenas alumbraba el área alrededor del poste, haciendo más espesa la oscuridad de esquina a esquina. Pero en La Habana había luces dondequiera, no sólo útiles sino de adorno, sobre todo en el Paseo del Prado y a lo largo del Malecón, el extendido paseo por el litoral, cruzado por raudos autos que iluminaban veloces la pista haciendo brillar el asfalto, mientras las luces de las aceras cruzaban  la

calle para bañar el muro, marea luminosa que

contrastaban las olas invisibles al otro lado: luces dondequiera, en

las calles y en las aceras, sobre los techos, dando un brillo satinado,

una pátina luminosa a las cosas más nimias,

haciéndolas relevantes, concediéndoles una importancia

teatral o destacando un palacio que por el día se

revelaría como un edificio feo y vulgar. De día las

anchas avenidas ofrecían una perspectiva ilimitada, el sol menos

intenso que en el pueblo: allá rebotaba su luz contra la arcilla

blanca de las calles, haciéndolas implacables, aquí

estaba el asfalto, el pavimento negro para absorber el mismo sol, el

resplandor atenuado además por la sombra de los altos edificios

y el aire que soplaba del mar, producido por la cercana corriente del

Golfo, refrescaba el verano tropical y luego crearía una

ilusión de invierno imposible en el pueblo; ese paisaje habanero

libre solamente compensaba la estrechez de vivir en un cuarto, cuando

en el pueblo, aun en los tiempos más pobres, vivimos siempre en

uzia casa. Esa puerta siempre cerrada (mi madre no había

aprendido todavía el arte de utilizar la cortina como

partición) me, nos, forzaba hacia el balcón, la

única abertura libre, aunque sirvió también de

sitio de terror, pues mi madre había continuado su costumbre,

tan vieja como yo podía recordar, de lograr el clímax de

una discusión doméstica cualquiera (el que mi hermano

hubiera tiznado accidentalmente sus pantalones blancos, por ejemplo)

con la amenaza de suicidarse, esta vez concretada en una acción:

«¡Me tiro por el balcón y acabo ya de una

vez!» Pero no es de la vida negativa que quiero escribir (aunque

introducirá su metafísica en mi felicidad más de

una vez) sino de la poca vida positiva que contuvieron esos años

de mi adolescencia, comenzada con el ascenso de una escalera de

mármol impoluto, de arquitectura en voluta y baranda barroca. la

calle para bañar el muro, marea luminosa que

contrastaban las olas invisibles al otro lado: luces dondequiera, en

las calles y en las aceras, sobre los techos, dando un brillo satinado,

una pátina luminosa a las cosas más nimias,

haciéndolas relevantes, concediéndoles una importancia

teatral o destacando un palacio que por el día se

revelaría como un edificio feo y vulgar. De día las

anchas avenidas ofrecían una perspectiva ilimitada, el sol menos

intenso que en el pueblo: allá rebotaba su luz contra la arcilla

blanca de las calles, haciéndolas implacables, aquí

estaba el asfalto, el pavimento negro para absorber el mismo sol, el

resplandor atenuado además por la sombra de los altos edificios

y el aire que soplaba del mar, producido por la cercana corriente del

Golfo, refrescaba el verano tropical y luego crearía una

ilusión de invierno imposible en el pueblo; ese paisaje habanero

libre solamente compensaba la estrechez de vivir en un cuarto, cuando

en el pueblo, aun en los tiempos más pobres, vivimos siempre en

uzia casa. Esa puerta siempre cerrada (mi madre no había

aprendido todavía el arte de utilizar la cortina como

partición) me, nos, forzaba hacia el balcón, la

única abertura libre, aunque sirvió también de

sitio de terror, pues mi madre había continuado su costumbre,

tan vieja como yo podía recordar, de lograr el clímax de

una discusión doméstica cualquiera (el que mi hermano

hubiera tiznado accidentalmente sus pantalones blancos, por ejemplo)

con la amenaza de suicidarse, esta vez concretada en una acción:

«¡Me tiro por el balcón y acabo ya de una

vez!» Pero no es de la vida negativa que quiero escribir (aunque

introducirá su metafísica en mi felicidad más de

una vez) sino de la poca vida positiva que contuvieron esos años

de mi adolescencia, comenzada con el ascenso de una escalera de

mármol impoluto, de arquitectura en voluta y baranda barroca.La primera persona que conocí en La Habana fue singular: un hombre que mi padre nos llevó a conocer, y aun la forma de conocerlo fue desusada. Según mi padre era una criatura extraordinaria. «Es todo un personaje», explicó pero no nos preparó lo suficiente. Ocurrió a los pocos días de llegar a la ciudad y el lugar de encuentro fue típicamente habanero y por tanto inusitado. Caminamos todos hasta lo que luego conocería como la esquina de los Precios Fijos (Águila, Reina y Estrella) y allí nos detuvimos a esperar no a una persona sino a un vehículo, un ómnibus que se había convertido en  las palabras de mi padre,

evidentemente habanizado, en una guagua y como guagua

conoceríamos al ómnibus en el futuro. (Esta palabra, a la

que algunos filólogos del patio atribuyen un origen indio –

¡imagínense a los sifilíticos siboneyes o a los

tarados tainos viajando en sus vehículos precolombinos, ellos

que ni siquiera conocían la rueda! –, viene seguramente de la

ocupación americana al doblar del siglo, cuando se establecieron

los primeras carruajes colectivos, tirados por mulas y llamados a la

manera americana wagons. Los wagons se convirtieron en La Habana

en guagons y de ahí no fue difícil asimilarlos a la voz

indígena guagua y el género femenino estuvo determinado

no sólo por la terminación sino porque todo

vehículo en inglés es femenino. El hecho de que en Chile,

Perú y Ecuador llamen guaguas a los bebés llegaría

a producir para un cubano momentos de surrealismo descacharrante, como

la frase, leída en un libro chileno, «Sacó la guaga

del río y la cargó en sus brazos» – ¡se

necesita otro Hércules, quizás a otro Atlas, para

encontrar a alguien capaz no sólo de sacar a un ómnibus

de un río sino cargarlo en vilo en los brazos! ) Esperamos la

guagua pero no sería una guagua cualquiera sino una

perteneciente a la ruta 23 y de ésta un número dado que

mi padre sabía. Después de un rato llegó la guagua

indicada, mi padre le hizo la señal de parada, que era un cruce

entre un saludo y la temerosa seña nazi; siempre me

recordaría a esa mano adelantada con que se comprueba si

todavía llueve o ha dejado de llover. Ante el perentorio aviso

de mi padre (temeroso, como nunca después, de que se le fuera la

guagua: era la guagua) el

compacto, coloreado vehículo se detuvo y montamos La Guagua. las palabras de mi padre,

evidentemente habanizado, en una guagua y como guagua

conoceríamos al ómnibus en el futuro. (Esta palabra, a la

que algunos filólogos del patio atribuyen un origen indio –

¡imagínense a los sifilíticos siboneyes o a los

tarados tainos viajando en sus vehículos precolombinos, ellos

que ni siquiera conocían la rueda! –, viene seguramente de la

ocupación americana al doblar del siglo, cuando se establecieron

los primeras carruajes colectivos, tirados por mulas y llamados a la

manera americana wagons. Los wagons se convirtieron en La Habana

en guagons y de ahí no fue difícil asimilarlos a la voz

indígena guagua y el género femenino estuvo determinado

no sólo por la terminación sino porque todo

vehículo en inglés es femenino. El hecho de que en Chile,

Perú y Ecuador llamen guaguas a los bebés llegaría

a producir para un cubano momentos de surrealismo descacharrante, como

la frase, leída en un libro chileno, «Sacó la guaga

del río y la cargó en sus brazos» – ¡se

necesita otro Hércules, quizás a otro Atlas, para

encontrar a alguien capaz no sólo de sacar a un ómnibus

de un río sino cargarlo en vilo en los brazos! ) Esperamos la

guagua pero no sería una guagua cualquiera sino una

perteneciente a la ruta 23 y de ésta un número dado que

mi padre sabía. Después de un rato llegó la guagua

indicada, mi padre le hizo la señal de parada, que era un cruce

entre un saludo y la temerosa seña nazi; siempre me

recordaría a esa mano adelantada con que se comprueba si

todavía llueve o ha dejado de llover. Ante el perentorio aviso

de mi padre (temeroso, como nunca después, de que se le fuera la

guagua: era la guagua) el

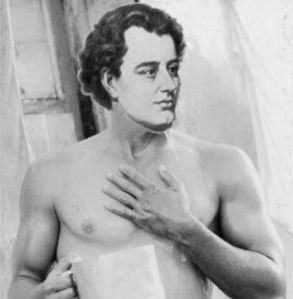

compacto, coloreado vehículo se detuvo y montamos La Guagua.Resultó que la persona que mi padre nos llevaba a conocer era el conductor de la guagua, el cobrador, eso que se llama en La Habana un guagüero, un empleo no só1o humilde sino que conllevaba una particular psicología: una manera de ver la vida y de comportarse y de hablar, un oficio nada alto en la estratificada esfera social habanera. Pero por supuesto yo no conocía estas distinciones entonces y miré al amigo familiar como se mira a un héroe: de abajo arriba, casi con reverencia, y un héroe escandinavo parecía; era alto, rubio, de ojos zarcos, en marcado contraste con mi padre que nos presentaba a Eloy Santos, un nombre que le convenía. De hecho se parecía mucho a William Demarest. Eloy Santos nos recibió con gran alborozo a todos, pero sobre todo a mi madre. De más está decir que no pagamos el pasaje. (Esa generosidad con el dinero de la empresa le costaría el puesto  a Eloy Santos años

después; muchas veces no marcaba en el reloj los pasajes pagados

y se embolsillaba los cinco centavos cada vez que podía,

justificando el embolso con un verso evidentemente suyo: «Robar

al capital / es justicia social», y como robaba al rico, la

empresa, para dar al pobre, a sí mismo, se veía como un

Robin Hood rodante.) Eloy Santos, como mis padres, había sido

fundador del partido comunista clandestino, aunque lo había sido

años antes en La Habana. Entonces Eloy Santos era sargento de la

Marina de Guerra y había propuesto al partido organizar un

motín en el barco en que (teóricamente) navegaba, uno de

los pocos buques de guerra capaces de hacerse a la mar, aunque nunca la

teoría naval se ponía en práctica marinera. Eloy

Santos planeaba tomar el mando del barco, hacerlo salir del embarcadero

en Casablanca, enfilar por la estrecha entrada del puerto, enderezar su

rumbo unas cuadras (ni siquiera se podía hablar de nudos o

millas náuticas), barloventear frente al Malecón, poner

la nave al pairo, encañonar el Palacio Presidencial y bombardear

al tirano hasta hacerlo capitular o huir. Como se ve, su plan era una

mezcla de mitos revolucionarios rusos que envolvía el

motín del acorazado Potemkin

y la rebelión del crucero Aurora,

el dictador Machado compuesto por sesenta partes del zar Nicolás

II con cuarenta porciones de Kerensky. Su teoría amotinada sin

embargo nunca se vio convertida en práctica de tiros. El partido

(que planeaba en esos días llegar a un acuerdo político

con Machado) prohibió expresamente cualquier «movimiento

sedicioso» (palabras del partido – ¿o palabras de Eloy

Santos?) y Eloy Santos, que opuso argumentos contundentes en favor del

motín, cayó en una especie de desgracia que lo mantuvo,

una vez que huyó Machado, y él dejó la Marina (por

motivos que nunca explicó), en una suerte de limbo

político. Todavía era comunista (lo seguiría

siendo toda su vida; es más, era un rusófilo

acérrimo que se empeñaba, años después, en

que yo leyera las más ortodoxas producciones del realismo

socialista; por su insistencia y para no decepcionarlo tuve que leerme

la execrable novela soviética Noches

y días, pero me negué resueltamente a celebrar la

arquitectura stalinista, de la que mostraba fotos y que él

exaltaba al tiempo que denostaba las casas coloniales cubanas,

calificándolas de decadentes, y cuando, más cayentes que

decadentes, el ciclón de 1944 derribó un hermoso palacio

de La Habana a Eloy Santos años

después; muchas veces no marcaba en el reloj los pasajes pagados

y se embolsillaba los cinco centavos cada vez que podía,

justificando el embolso con un verso evidentemente suyo: «Robar

al capital / es justicia social», y como robaba al rico, la

empresa, para dar al pobre, a sí mismo, se veía como un

Robin Hood rodante.) Eloy Santos, como mis padres, había sido

fundador del partido comunista clandestino, aunque lo había sido

años antes en La Habana. Entonces Eloy Santos era sargento de la

Marina de Guerra y había propuesto al partido organizar un

motín en el barco en que (teóricamente) navegaba, uno de

los pocos buques de guerra capaces de hacerse a la mar, aunque nunca la

teoría naval se ponía en práctica marinera. Eloy

Santos planeaba tomar el mando del barco, hacerlo salir del embarcadero

en Casablanca, enfilar por la estrecha entrada del puerto, enderezar su

rumbo unas cuadras (ni siquiera se podía hablar de nudos o

millas náuticas), barloventear frente al Malecón, poner

la nave al pairo, encañonar el Palacio Presidencial y bombardear

al tirano hasta hacerlo capitular o huir. Como se ve, su plan era una

mezcla de mitos revolucionarios rusos que envolvía el

motín del acorazado Potemkin

y la rebelión del crucero Aurora,

el dictador Machado compuesto por sesenta partes del zar Nicolás

II con cuarenta porciones de Kerensky. Su teoría amotinada sin

embargo nunca se vio convertida en práctica de tiros. El partido

(que planeaba en esos días llegar a un acuerdo político

con Machado) prohibió expresamente cualquier «movimiento

sedicioso» (palabras del partido – ¿o palabras de Eloy

Santos?) y Eloy Santos, que opuso argumentos contundentes en favor del

motín, cayó en una especie de desgracia que lo mantuvo,

una vez que huyó Machado, y él dejó la Marina (por

motivos que nunca explicó), en una suerte de limbo

político. Todavía era comunista (lo seguiría

siendo toda su vida; es más, era un rusófilo

acérrimo que se empeñaba, años después, en

que yo leyera las más ortodoxas producciones del realismo

socialista; por su insistencia y para no decepcionarlo tuve que leerme

la execrable novela soviética Noches

y días, pero me negué resueltamente a celebrar la

arquitectura stalinista, de la que mostraba fotos y que él

exaltaba al tiempo que denostaba las casas coloniales cubanas,

calificándolas de decadentes, y cuando, más cayentes que

decadentes, el ciclón de 1944 derribó un hermoso palacio

de La Habana Vieja, explicó: «Eso no pasa nunca en la

Unión Soviética», y fue tan críptico que al

no decir nada más, jamás supe si se refería a la

arquitectura o a los huracanes) pero su actual categoría

política era incierta; ciertamente nunca figuró en el

panteón de los padres del partido, aunque los conocía a

todos por sus nombres y sus alias políticos; para él, por

ejemplo, el nombre formidable de Blas Roca, secretario general, siempre

se reducía a un decaído Paco Calderío. Este Eloy

Santos era el mejor amigo habanero (verdaderamente habanero; su acento

me pareció en seguida la manera más cómica de

hablar el español que había oído) de mi padre, y

sus cuentos eran de la materia que está hecha la leyenda. Con

él, en su vehículo temporal, viajamos todo el trayecto de

la ruta 23, desde anguila y Reina y Estrella hasta El Vedado. No

sé qué conversaron mi padre y mi madre con Eloy Santos,

ya que todo el tiempo estuve ocupado en ver pasar a los lados el

petrificado paisaje urbano. Recuerdo que no hicimos todo el viaje hasta

el paradero de El Vedado sino que nos bajamos en el Parque Maceo,

dejando a Eloy Santos completar su ruta, erizada de dificultades

internas, él trabado en lucha incierta en ver cómo

marcaba lo menos posible el reloj, el metro del pasaje y evadiendo la

contabilidad exacta de los inspectores que subían al

vehículo en los sitios más inesperados. Esa tarde,

más bien casi esa noche, se confunde con otro paseo con Eloy

Santos, esta vez a pie, reducida su estatura pero no su leyenda,

contando cuentos mientras paseábamos por el Malecón a la

altura del Parque Maceo. Ese día Eloy Santos contó a mi

madre (pero sobre todo a mí, que lo estaba recogiendo en mi

memoria) cómo regresó de entre los muertos. Tuvo una

chiquita (era la Vieja, explicó: «Eso no pasa nunca en la

Unión Soviética», y fue tan críptico que al

no decir nada más, jamás supe si se refería a la

arquitectura o a los huracanes) pero su actual categoría

política era incierta; ciertamente nunca figuró en el

panteón de los padres del partido, aunque los conocía a

todos por sus nombres y sus alias políticos; para él, por

ejemplo, el nombre formidable de Blas Roca, secretario general, siempre

se reducía a un decaído Paco Calderío. Este Eloy

Santos era el mejor amigo habanero (verdaderamente habanero; su acento

me pareció en seguida la manera más cómica de

hablar el español que había oído) de mi padre, y

sus cuentos eran de la materia que está hecha la leyenda. Con

él, en su vehículo temporal, viajamos todo el trayecto de

la ruta 23, desde anguila y Reina y Estrella hasta El Vedado. No

sé qué conversaron mi padre y mi madre con Eloy Santos,

ya que todo el tiempo estuve ocupado en ver pasar a los lados el

petrificado paisaje urbano. Recuerdo que no hicimos todo el viaje hasta

el paradero de El Vedado sino que nos bajamos en el Parque Maceo,

dejando a Eloy Santos completar su ruta, erizada de dificultades

internas, él trabado en lucha incierta en ver cómo

marcaba lo menos posible el reloj, el metro del pasaje y evadiendo la

contabilidad exacta de los inspectores que subían al

vehículo en los sitios más inesperados. Esa tarde,

más bien casi esa noche, se confunde con otro paseo con Eloy

Santos, esta vez a pie, reducida su estatura pero no su leyenda,

contando cuentos mientras paseábamos por el Malecón a la

altura del Parque Maceo. Ese día Eloy Santos contó a mi

madre (pero sobre todo a mí, que lo estaba recogiendo en mi

memoria) cómo regresó de entre los muertos. Tuvo una

chiquita (era la  primera

vez que oía este diminutivo habanero

para llamar a una muchacha) que era en realidad una prostituta (palabra

de Eloy Santos que no comprendí muy bien y tal vez fuera una de

las primeras veces que lo oyera referirse a temas escabrosos con el

más cuidado lenguaje, empleando eufemismos cada vez que

debía decir una vulgaridad, si ocurrió que fue a

él a quien le oí la novedosa palabra pederasta y la

usó para humillar personalmente a la aristocracia: «Todos

los aristócratas son unos depravados. Lord Byron, por ejemplo,

era un pederasta», tuve que buscar en un diccionario qué

quería decir pederasta, pero más tiempo me tomó

identificar a Lord Byron, ya que Eloy Santos había dicho:

«Lor Birion era un pederasta.»). «Esa chiquita me

quemó», añadió Eloy Santos. primera

vez que oía este diminutivo habanero

para llamar a una muchacha) que era en realidad una prostituta (palabra

de Eloy Santos que no comprendí muy bien y tal vez fuera una de

las primeras veces que lo oyera referirse a temas escabrosos con el

más cuidado lenguaje, empleando eufemismos cada vez que

debía decir una vulgaridad, si ocurrió que fue a

él a quien le oí la novedosa palabra pederasta y la

usó para humillar personalmente a la aristocracia: «Todos

los aristócratas son unos depravados. Lord Byron, por ejemplo,

era un pederasta», tuve que buscar en un diccionario qué

quería decir pederasta, pero más tiempo me tomó

identificar a Lord Byron, ya que Eloy Santos había dicho:

«Lor Birion era un pederasta.»). «Esa chiquita me

quemó», añadió Eloy Santos.Años después vine a entender que quemar quería decir en argot habanero contagiar una enfermedad venérea. Pero lo memorable de esa narración no es el lenguaje sino el relato increíble que contó Eloy Santos. Se dio cuenta demasiado tarde de que estaba sifilítico y cuando fue al médico estaba muy enfermo. «Cuatro cruces», dijo él que fue el diagnóstico aunque para mí era un enigma. Trataron de curarlo pero ni el salvarsán podía salvarlo. «Me morí», dijo él sencillamente aunque eran palabras alarmantes para mí porque se veía que no estaba contando un cuento. Dado por muerto fue llevado al «cuarto de las papas» (léase morgue o necrocomio adjunto a la sala del hospital) y sólo su suerte hizo que pasara un interno, un médico haciendo su aprendizaje, y notara con ojo preciso un leve movimiento del dedo gordo del pie, la sola parte visible de Eloy Santos muerto, única porción viva de su cuerpo. El médico joven hizo que lo sacaran del necrocomio y lo llevaran a la sala de operaciones y comprobó que Eloy Santos estaba más muerto que vivo pero estaba algo vivo. Más como experimento que con experiencia, el médico en cierne intentó resucitarlo, usando un método desesperado. Estaban haciendo reparaciones en el hospital o tal vez construyeran otra sala, pero de alguna manera había un soplete de acetileno cercano y el médico inmaduro hizo que se lo trajeran al quirófano que se iba a convertir en pirófano. Puso a funcionar el soplete y aplicó la llama directamente sobre el corazón de Eloy Santos, hasta producirle quemaduras de tercer grado. Contaba Eloy Santos que le contaban que la peste a carne quemada era insoportable. Después de una o dos aplicaciones (no muchas pues podía arder el mismo corazón) el mediquillo aplicó su estetoscopio (me imagino que el crujir de la carne hecha chicharrón produciría interferencias) y pudo oír, latiendo, el corazón de Eloy Santos – que siguió latiendo hasta el día que nos contaba el cuento. «Nada – fue su corolario –, que volví del otro. lado.» Pero la sífilis había hecho más estragos que la llama del soplete (que había dejado una cicatriz a lo ancho del pecho que Eloy Santos enseñaba para probar que su cuento era cierto) y Eloy Santos había perdido la visión de un ojo, el otro ojo dañado parcialmente – eso explicaba los ojos glaucos, escandinavos de Eloy Santos, pero no disminuía su estatura de héroe. Desde el Malecón se veían los anuncios luminosos que enfrentaban el Parque Maceo por su flanco occidental y aunque no se podían comparar con los anuncios lumínicos del Parque Central  (especialmente con la

bañista de luces que se lanzaba desde el trampolín

intermitente al agua (especialmente con la

bañista de luces que se lanzaba desde el trampolín

intermitente al agua radiante, todo luces, anunciando trusas, ingrávida de Jantzen) los otros anuncios que iluminaban la acera de enfrente le prestaban a la noche habanera un sortilegio único, inolvidable; todavía recuerdo ese primer baño de luces, ese bautizo, la radiación amarilla que nos envolvía, el halo luminoso de la vida nocturna, la fosforescencia fatal porque era tan promisoria: la vía con días gratis. Pero la fosforescencia de La Habana no era una luz ajena que venía del sol o reflejada como la luna; era una luz propia que surgía de la ciudad, creada por ella, para bañarse y purificarse de la oscuridad que quedaba al otro lado del muro. Desde esa curva del Malecón se veía toda la vía, la que da al paisaje de La Habana, de día y de noche, su calidad de única, la carrera que recorrería después tantas veces en mi vida sin pensar en ella como ámbito, sin reflexionar en su posible término, imaginándola infinita, creyéndola ilusoriamente eterna – aunque tal vez tenga su eternidad en el recuerdo. Caminamos desde el Parque Maceo hasta el encuentro de Malecón y Prado, junto al castillo de La Punta, donde la noche se hacía más luminosa en la vida pero no en el recuerdo y enfilamos Prado arriba, paseando más que caminando por debajo de los árboles que hacen una comba vegetal sobre el paseo central amurallado. Era la primera vez que advertía esta transformación del día volviéndose un largo crepúsculo eléctrico. En el pueblo no había más que el día y la noche, el día cegador, la noche ciega. La Habana haciendo cierto el aserto, el viejo adagio que era más bien un allegro: «La Habana, quien no la ve no la ama.» Tomado de La Habana para un infante difunto Barcelona: Plaza & Janes, 1986. p. 9 - 17. |