|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | La lengua suelta | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

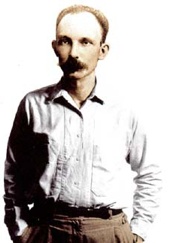

Con este ensayo de Cintio Vitier iniciamos una compilación de

importantes textos críticos sobre  Julián del Casal. El ensayo Julián del Casal en su Centenario,

fechado por Vitier a 28 de octubre de 1963 -- es decir, en el

año en que celebramos el Centenario del nacimiento de Casal --

apareció por primera vez en la separata Estudios Críticos,

del Departamento Colección Cubana de la Biblioteca Nacional

José Martí, en 1964. Además del texto de

Vitier, la separata incluía también uno de Fina

García Marruz: Manuel de

Zequeira y Arango (en el bicentenario de su nacimiento). Vitier

recogió otra vez su ensayo en el volumen 3 de la edición

de sus Obras (La Habana:

Letras Cubanas, 2000). Aquí lo reproducimos tal y como

apareció en 1964. Julián del Casal. El ensayo Julián del Casal en su Centenario,

fechado por Vitier a 28 de octubre de 1963 -- es decir, en el

año en que celebramos el Centenario del nacimiento de Casal --

apareció por primera vez en la separata Estudios Críticos,

del Departamento Colección Cubana de la Biblioteca Nacional

José Martí, en 1964. Además del texto de

Vitier, la separata incluía también uno de Fina

García Marruz: Manuel de

Zequeira y Arango (en el bicentenario de su nacimiento). Vitier

recogió otra vez su ensayo en el volumen 3 de la edición

de sus Obras (La Habana:

Letras Cubanas, 2000). Aquí lo reproducimos tal y como

apareció en 1964.Sin lugar a dudas, pocos críticos y estudiosos se han acercado a Casal con la agudeza y sensibilidad con que lo ha hecho Vitier, de manera que la decisión de comenzar con su ensayo esta "antología" constituye un reconocimiento a su incisiva lectura del poeta cubano. Como ocurre con todos los buenos ensayos, el de Vitier seduce tanto como invita al disentimiento en no pocas de sus propuestas principales. Pero eso es algo que preferimos dejar a los lectores de nuestra revista. La Redacción Julián del Casal en su Centenario (1) Cintio Vitier Como los países, las épocas tienen sus secretos, y no son las más cercanas las menos desconocidas. Creemos conocer y comprender el romanticismo del siglo XIX porque todavía somos un poco románticos, pero cuántos matices, cuántas vivencias se nos escapan de aquellos años, y cuántos equívocos surgen en la lectura al superponer en nuestra perspectiva la que demasiado fácilmente imaginamos interior y espontánea de los románticos, cuando no es más que una forma de  nuestra mirada. Pero entre los secretos de una

época, y de un autor significativo de ella, es preciso contar

los que esa época y ese autor desconocían, los que eran

especialmente para nosotros – un nosotros siempre cambiante – y que

sólo podían hacerse visibles a una cierta distancia,

desde un cierto sitio del tiempo.

Así el pasado, inmediato o lejano, se nos va revelando como un

paisaje que desconocemos en su primera intimidad, pero que conocemos

precisamente en la medida en que él se desconocía, en su

incesante futuridad. nuestra mirada. Pero entre los secretos de una

época, y de un autor significativo de ella, es preciso contar

los que esa época y ese autor desconocían, los que eran

especialmente para nosotros – un nosotros siempre cambiante – y que

sólo podían hacerse visibles a una cierta distancia,

desde un cierto sitio del tiempo.

Así el pasado, inmediato o lejano, se nos va revelando como un

paisaje que desconocemos en su primera intimidad, pero que conocemos

precisamente en la medida en que él se desconocía, en su

incesante futuridad.A los cien años de su nacimiento, a los setenta de su muerte, podemos, por ejemplo, preguntarnos con mayores probabilidades que nunca antes de contestar correctamente: ¿qué significó para Julián del Casal la pintura de Gustave Moreau? Dice Manuel de la Cruz: «Leyendo a Huysmans vino Casal a hacer de Gustave Moreau una musa auxiliar, como lo ponen de relieve – y él lo proclama – numerosas páginas de Nieve... Y Casal – añade – no ha visto un cuadro original de Moreau, ni copias, ni pastiches; conoce toda su obra por la reproducción fotográfica y por los exaltados panegíricos de Huysmans.»(2) Por su parte Casal, en el artículo sobre Huysmans, que es sin duda una de sus páginas de prosa de más vigor y calidad (virtud que ya señaló don Rafael Montoro), dice del autor de A rebours: «Casi todos los artistas que ensalza han confirmado ya con sus producciones el valor de sus juicios. Entre varios, recordaré solamente al imponderable Gustave Moreau, el Rey-Poeta del color, cuya paleta, como la bóveda celeste, parece tachonada de piedras preciosas...» (recordando después, con elogios igualmente impresionistas, a Whistler, Degas, Odilon Redon y Felicien Rops).(3) En efecto Huysmans, que escribió a Casal adivinando en él a «un sensitivo», dedicó a Moreau en Certains (1889) lo que un crítico norteamericano llama «un ensayo de crítica extática(4) y en el capítulo VI de A rebours (1884) apasionadas páginas expresando la adoración de Des Esseintes por el autor de Salomé y La aparición, cuadros que describe y comenta con moroso frenesí. Estas descripciones, no obstante las diferencias observadas por Julio Caillet-Bois,(5) influyeron decisivamente en los dos primeros sonetos de Mi museo ideal que siguen al Retrato de Gustave Moreau en la segunda sección de Nieve. Termina Huysmans su apología con estas palabras: «Había en sus obras desesperadas y eruditas un encantamiento singular, un hechizo que conmovía hasta el fondo de las entrañas, como lo hay en ciertos poemas de Baudelaire, y se quedaba uno perplejo, soñador, desconcertado por ese arte que franqueaba los límites de la pintura, tomaba sus más sutiles evocaciones al arte de escribir, al arte de esmaltar sus más maravillosas brillanteces, al arte del lapidario y del grabador sus finuras más exquisitas.»(6) Huysmans nos hace el efecto, sin su grandeza, de un Flaubert de las sensaciones, no del corazón ni la «betisse». Formado junto a Zola, diríase que puso la solidez y el encarnizamiento de  los métodos de la escuela

realista al servicio de una investigación, que planeó

exhaustiva, sobre el mundo hermético y desesperado de las

sensaciones raras, imaginativas o anormales, de las que Des Esseintes

viene a ser un patético Quijote, desde luego derrotado.

Capítulos como el del viaje imaginario a Londres tuvieron que

darle un inmenso placer a Casal; no tito, creemos, los que dedica

Huysmans a las extravagantes experiencias eróticas de Des

Esseintes. Los juicios de éste sobre pintores y escritores

tuvieron que ser también nutritivos para nuestro poeta,

así como la opinión de Huysmans sobre la Naturaleza:

«Por lo demás – escribe –, el artificio parecía a

Des Esseintes la señal distintiva del genio del hombre. Como

él decía, la naturaleza ha pasado de moda, y con la

antipática uniformidad de sus paisajes y de sus cielos ha

cansado definitivamente la paciencia de los refinados. En el fondo,

¡qué mediocridad la suya de especialista confinado en su

género, qué pequeñez de tendera dedicada a tal o

cual artículo con exclusión de cualquier otro, qué

monótono almacén de praderas y de árboles,

qué banal agencia de montañas y de mares!»(7) los métodos de la escuela

realista al servicio de una investigación, que planeó

exhaustiva, sobre el mundo hermético y desesperado de las

sensaciones raras, imaginativas o anormales, de las que Des Esseintes

viene a ser un patético Quijote, desde luego derrotado.

Capítulos como el del viaje imaginario a Londres tuvieron que

darle un inmenso placer a Casal; no tito, creemos, los que dedica

Huysmans a las extravagantes experiencias eróticas de Des

Esseintes. Los juicios de éste sobre pintores y escritores

tuvieron que ser también nutritivos para nuestro poeta,

así como la opinión de Huysmans sobre la Naturaleza:

«Por lo demás – escribe –, el artificio parecía a

Des Esseintes la señal distintiva del genio del hombre. Como

él decía, la naturaleza ha pasado de moda, y con la

antipática uniformidad de sus paisajes y de sus cielos ha

cansado definitivamente la paciencia de los refinados. En el fondo,

¡qué mediocridad la suya de especialista confinado en su

género, qué pequeñez de tendera dedicada a tal o

cual artículo con exclusión de cualquier otro, qué

monótono almacén de praderas y de árboles,

qué banal agencia de montañas y de mares!»(7)No necesitaba Casal estas insolentes declaraciones, ni mucho menos la lectura ocasional de L’âme mièvre ni de Tristesse de septembre de Ephraim Mikhael, para escribir poemas como A la primavera y En el campo, aunque sean en estos últimos casos comprobables los contactos.(8) La impresión más viva que nos produce Casal, aún cuando transparenta visibles influjos de los parnasianos, simbolistas y decadentes, aún cuando sus sentimientos y sensaciones parecen más artificiales, es la de una profunda sinceridad, y en este sentido es concluyente la unanimidad en el testimonio de sus contemporáneos. Dejando a un lado el de sus amigos más cercanos, basta recordar el juicio de Martí, colocado en las antipodas espirituales de Casal: «La América lo quiere, por fino y por sincero.» Cada palabra en este juicio está escogida: «Por fino y por sincero» es una  cifra tan exacta como cuando dice «sus

versos tristes y joyantes».(9)

En cuanto al tema que nos ocupa, Ricardo Delmonte testifica: «le

oí decir muchas veces que la naturaleza sólo le causaba

horror y espanto».(10) Y

el propio Casal, en su conocida carta a Esteban Borrero

Echeverría de 10 de febrero de 1890, escribe con el tono de la

más absoluta y despojada intimidad: «Hace unos días

que llegué del campo y no había querido escribirle porque

traje de allí muy malas impresiones. Se necesita ser muy feliz,

tener el espíritu muy lleno de satisfacciones para no sentir el

hastío más insoportable a la vista de un cielo siempre

azul, encima de un campo siempre verde. La unión eterna de estos

dos colores produce la impresión más antiestética

que se pueda sentir. Nada digo de la monotonía de nuestros

paisajes, incluso los de las montañas. Lo único bello que

presencié fue una puesta de sol, pero esas se ven en la Habana

todas las tardes...»(11)

Hondamente sincero, pues, en su aversión por la naturaleza – de

cuyos brazos, dice en el primer poema de Bustos y rimas, huyó

temblando «cual del regazo de la madre infame huye el hijo

azorado» –, como en todos sus otros gustos y desdenes, es

también indudable que la obra de Huysmans, igual que las de

Baudelaire, Verlaine, D’Aurevilly, Leconte de Lisle, Gautier, Banville,

Richepin, Moréas, Mendès, lo ayudaron a fortalecer y

organizar su posición estética y vital, llegando a

constituir legítimamente, desde la raíz, ese poeta del

que Rubén Darío dijo: «De lo moderno ha sido

éste el primer lírico que ha tenido Cuba. De todos los

tiempos, su primer espíritu artístico.»(12) cifra tan exacta como cuando dice «sus

versos tristes y joyantes».(9)

En cuanto al tema que nos ocupa, Ricardo Delmonte testifica: «le

oí decir muchas veces que la naturaleza sólo le causaba

horror y espanto».(10) Y

el propio Casal, en su conocida carta a Esteban Borrero

Echeverría de 10 de febrero de 1890, escribe con el tono de la

más absoluta y despojada intimidad: «Hace unos días

que llegué del campo y no había querido escribirle porque

traje de allí muy malas impresiones. Se necesita ser muy feliz,

tener el espíritu muy lleno de satisfacciones para no sentir el

hastío más insoportable a la vista de un cielo siempre

azul, encima de un campo siempre verde. La unión eterna de estos

dos colores produce la impresión más antiestética

que se pueda sentir. Nada digo de la monotonía de nuestros

paisajes, incluso los de las montañas. Lo único bello que

presencié fue una puesta de sol, pero esas se ven en la Habana

todas las tardes...»(11)

Hondamente sincero, pues, en su aversión por la naturaleza – de

cuyos brazos, dice en el primer poema de Bustos y rimas, huyó

temblando «cual del regazo de la madre infame huye el hijo

azorado» –, como en todos sus otros gustos y desdenes, es

también indudable que la obra de Huysmans, igual que las de

Baudelaire, Verlaine, D’Aurevilly, Leconte de Lisle, Gautier, Banville,

Richepin, Moréas, Mendès, lo ayudaron a fortalecer y

organizar su posición estética y vital, llegando a

constituir legítimamente, desde la raíz, ese poeta del

que Rubén Darío dijo: «De lo moderno ha sido

éste el primer lírico que ha tenido Cuba. De todos los

tiempos, su primer espíritu artístico.»(12)Pero ahora se trata de averiguar otra cosa: qué significó el Arte, y especialmente el arte de Gustave Moreau, para este nuestro «primer espíritu artístico». Su juicio acerca del pintor al que, como Des Esseintes, adoraba, parece sin embargo – a juzgar por el pasaje citado del artículo sobre Huysmans y los sonetos de Mi museo ideal – detenerse en el deslumbramiento y la fruición ante el colorismo preciosista del maestro de Matisse y de Rouault. Huysmans iba más lejos. Si volvemos a sus páginas sobre Moreau, en A rebours, podremos señalar algunos rasgos significativos. Por ejemplo, apunta que ese arte «franqueaba los límites de la pintura», y observa que: «Remontándose a las fuentes etnográficas, a los orígenes de las mitologías, cuyos sangrientos enigmas comparaba y mezclaba; reuniendo, fundiendo en una sola las leyendas procedentes del extremo Oriente y metamorfoseadas por las creencias de otros pueblos, justificaba así las fusiones arquitectónicas de sus cuadros, sus amalgamas lujosas e inesperadas de estofas, sus hieráticas y siniestras alegorías aguzadas por las inquietas perspicuidades de un nerviosismo muy moderno.»(13) Señala, en fin, su dolorosa preocupación por los símbolos sagrados, deteniéndose en el examen que hacía Des Esseintes del valor simbólico que pudiera tener el loto esgrimido por Salomé, de acuerdo con los mitos hindúes o egipcios. El diletantismo incurable de Des Esseintes, con exquisita indolencia, dejaba siempre estas sugestiones en el aire; pero allí quedaron palpitando para fructificar, como veremos, muchos años después. La crítica fue dura, desdeñosa o simplemente respetuosa con Moreau. Todos le reconocieron su virtuosismo y su importancia como maestro de Rouault, Matisse, Maquet, Jean Puy, artistas de los que surgiría el fauvismo; pero como creador, salvo las explosiones admirativas de Huysmans y los  ambiguos

elogios de

Lorrain, sólo recibió, casi hasta nuestros días,

incomprensiones y desdenes. La razón de ello quizás

resida en que se le consideraba un romántico decadente o un

artista de transición (en ese caso su obra quedaba como un punto

muerto, un callejón sin salida), cuando en verdad era un

precursor, pero no del Impresionismo y sus consecuencias inmediatas,

aunque en su Boceto para una Leda

se anuncia el colorismo ornamental y erótico de Matisse, sino de

algo mucho más lejano entonces: la escuela surrealista.

Todavía en críticas recientes, como las de

François Fosca y Alfred H. Barr, se desenfoca la figura de

Moreau. El primero escribe (y en seguida vemos aparecer el tema

casaliano): «La naturaleza carecía de interés para

él y no la utiliza sino desganadamente, a fin de realizar su

mundo propio. Un día pronunció una frase significativa:

“Yo no creo ni en lo que toco ni en lo que miro. Solamente creo en lo

que no veo y en lo que siento.” Un artista – añade el

crítico con la incurable petulancia de su gremio – no tiene

derecho a pensar así sino cuando lleva en sí mismo un

mundo personal que es capaz de trasladar a la tela; y este no fue el

caso de Moreau, cuya obra posee ese trágico y desesperado

carácter que es el propio de las grandes empresas

abortadas.»(14) La

desesperación latente en la obra de Moreau – ya señalada

por Huysmans – es un rasgo indiscutible, pero a estas alturas hay el

deber de analizar sus causas objetivas. La pintura de Moreau – concluye

Fosca – «se reduce a un baratillo helado». Por su parte

Barr, más expeditivo, opina, como es corriente, que el pintor de

Salomé

«representó la última decadencia de la

tradición romántica de Delacroix».(15) ambiguos

elogios de

Lorrain, sólo recibió, casi hasta nuestros días,

incomprensiones y desdenes. La razón de ello quizás

resida en que se le consideraba un romántico decadente o un

artista de transición (en ese caso su obra quedaba como un punto

muerto, un callejón sin salida), cuando en verdad era un

precursor, pero no del Impresionismo y sus consecuencias inmediatas,

aunque en su Boceto para una Leda

se anuncia el colorismo ornamental y erótico de Matisse, sino de

algo mucho más lejano entonces: la escuela surrealista.

Todavía en críticas recientes, como las de

François Fosca y Alfred H. Barr, se desenfoca la figura de

Moreau. El primero escribe (y en seguida vemos aparecer el tema

casaliano): «La naturaleza carecía de interés para

él y no la utiliza sino desganadamente, a fin de realizar su

mundo propio. Un día pronunció una frase significativa:

“Yo no creo ni en lo que toco ni en lo que miro. Solamente creo en lo

que no veo y en lo que siento.” Un artista – añade el

crítico con la incurable petulancia de su gremio – no tiene

derecho a pensar así sino cuando lleva en sí mismo un

mundo personal que es capaz de trasladar a la tela; y este no fue el

caso de Moreau, cuya obra posee ese trágico y desesperado

carácter que es el propio de las grandes empresas

abortadas.»(14) La

desesperación latente en la obra de Moreau – ya señalada

por Huysmans – es un rasgo indiscutible, pero a estas alturas hay el

deber de analizar sus causas objetivas. La pintura de Moreau – concluye

Fosca – «se reduce a un baratillo helado». Por su parte

Barr, más expeditivo, opina, como es corriente, que el pintor de

Salomé

«representó la última decadencia de la

tradición romántica de Delacroix».(15)Debemos confesar que esta atmósfera de desconfianza y subestimación, que trajo por consecuencia su arrinconamiento en los estudios y álbumes de arte moderno, fue invadiéndonos a tal punto que nos permitíamos ver esta apasionada preferencia de Casal como un provincianismo y hasta como una cursilería. ¿Quién no ha sonreído alguna vez ante el ingenuo título Mi museo ideal, en el que aparecen los cuadros de un solo pintor, generalmente considerado «de segunda»? Para entender cabalmente a ese pintor y las razones quizás inconscientes, pero no provincianas ni cursis, de que Casal lo adoptara, según dice Manuel de la Cruz, como una especie de «musa auxiliar», ha sido necesario alcanzar un determinado sitio en el tiempo, una perspectiva verdaderamente abarcadora, y esto se lo debemos, mal que nos pese – pues no ocultamos nuestra poca simpatía hacia la escuela surrealista – a los penetrantes esclarecimientos de André Breton. En efecto, ya desde su Primer Manifiesto, Breton cita entre los precursores del surrealismo a Moreau, Uccello y Seurat; y en su importante libro, realizado con el concurso de Gerard Legrand, El arte mágico – con cuyas conclusiones anticristianas estoy en franco desacuerdo –, encontramos el más agudo comentario que hayamos leído nunca sobre el pintor fascinante de El hada de los grifos, Orfeo, El Calvario y Los Argonautas. El pasaje en cuestión, primera parte del capítulo titulado Dos grandes síntesis: Gustave Moreau y Paul Gauguin, merece traducirse ampliamente en el centenario de Casal, como reivindicación y homenaje a las misteriosas relaciones de estos dos artistas, uno de los cuales, el más joven, el más desvalido, obtuvo del otro, a través de una inmensa distancia, de fotografías y descripciones literarias, todo el alimento onírico y simbólico que secretamente necesitaba. Dicen así las aludidas páginas de El arte mágico: En la historia oficial de la pintura, Gustave Moreau sigue siendo el gran desconocido. Su museo inmenso y vacío, de marcos demasiado dorados y demasiado «fechados», prolonga más allá de su muerte el exilio en que él quiso vivir, enclaustrado como «el Encantador encantado» en su tumba de Brocéliande. Se le cita siempre como maestro de taller de los Fauves, y en cuanto a su pintura, se acepta el veredicto de Degas: «Pone leontinas a los dioses del Olimpo...» Consagrándose a la exploración de los mitos, Gustave Moreau tenía que navegar entre dos escollos, el de ser confundido con la turba de los pintores «filosóficos», cuya proliferación no pudo impedir Baudelaire, y el de ser elogiado por cualidades que él despreciaba [...] Podrían contarse con las dos manos los espíritus eminentes de nuestro tiempo para los cuales, como para André Breton, la apertura de su museo en 1902 pareció a distancia la de una «gran cerrajería mental» que ocultaba las llaves de toda la Fábula. El temor mezquino del asunto; el «miserabilismo» que reclama el olvido de las gemas y los filtros en provecho, ni siquiera del arte lleno de savia de las tallas medievales, sino de un arenque ahumado al que falta terriblemente el humor de Charles Cros; o mejor, la idea interesante, pero demasiado exclusiva, según la cual se hacen cuadros, no con el Partenón o una butaca Luis XV, sino con una vieja silla (Picasso), – no hacía falta tanto para amortajar a Gustave Moreau. Al olvido lo predisponían algunas de sus tendencias esquizofrénicas y edipianas (la gran pena de su vida fue la muerte tardía de su madre), aquí y allá superadas, y disociadas como en la admirable Sémélé que constituye su testamento. Pero sobre este universo sonámbulo, en el que toda la leyenda oriental y griega, sin prohibirse alguna incursión al jardín de la «Dama del unicornio», parece recreada por un joyero paramnésico, reina el Ojo mágico mismo, tal como desde ciertos amuletos de la Gnosis parecía olvidado. Aquel que supo definir la pintura como un silencio apasionado tenía que llevar a su punto supremo de carga los ojos del águila blanca herida a los pies de Jasón y Medea, de la sacerdotisa intercambiando con Orfeo la inefable mirada de la «muerte» hegeliana y del ser humano al que ella transmite su secreto, en fin de todos los Argonautas, repercutiendo la única pupila plenamente abierta en la proa del navío conquistador de la eterna juventud. Mundo objetivo, pero surgido de las profundidades más feroces del ser. He aquí el desafío último de aquél que viste a todos sus personajes de coral, de perlas y diamantes: «No creo ni en lo que veo ni en lo que toco. No creo más que en lo que no veo y en lo que siento.» Todo un universo interior se trasmuta en ídolos suntuosos, y cuando el pintor quiere describirse a sí mismo, retenido en la «matería» por una sensualidad inconfesada, evoca al Gran Pan contemplando las esferas celestes... Al exilio interior de este pretendido «ideólogo» responde el de Paul Gauguin. Nos equivocaríamos interpretando su «errancia» perpetua como un simple llamado de la aventura exótica. Si él parte hacia la Polinesia, es que la llevaba en sí. Entre el embalsamador de la calle La Rochefoucauld y el pintor de Nevermore hay una común medida, la de la frase de Jarry: «Lógicamente, la búsqueda de la extrema lejanía, en los mundos exóticos o abolidos, lleva al absoluto.»(16) En el texto transcrito quisiéramos subrayar dos rasgos. El primero, éste: «la gran pena de su vida fue la muerte tardía de su madre». Sabemos que la gran pena de Casal fue, a la inversa, la muerte temprana de su madre, cuando él tenía cinco años; y pensamos si, a partir de ese común vínculo entrañable, también baudeleriano, con la madre, la escasa fuerza de realización de Casal en relación con sus propios dones, esa nostalgia suya de la nada prenatal, no estará secretamente ligada a la muerte prematura de la madre, mientras en la obra trágica pero sobreabundante de Moreau sentimos la presencia de un poderoso diálogo mediador con las fuerzas matrices del sueño secular. El otro rasgo que quisiéramos subrayar es éste: «He aquí el desafío último de aquél que viste a todos sus personajes de coral, de perlas y diamantes: “No creo ni en lo que veo ni en lo que toco...”» «Todo un universo interior se trasmuta en ídolos suntuosos...» «Mundo objetivo, pero surgido de las profundidades más feroces del ser.» Y esto sí que, sin necesidad de conjeturas más o menos freudianas, corresponde esencialmente a uno de los aspectos fundamentales de la obra de Casal. Mas para comprobarlo en todo su alcance tenemos que hacer un examen detenido. *

* *

El primer libro de nuestro poeta, Hojas al viento, es una colección en conjunto vacilante y desigual, aunque ya contiene algunos de sus mejores poemas. La inevitable formación española de su adolescencia, de que nos da testimonio Ramón Meza al evocar los fervores juveniles del poeta junto a Hernández Miyares y Aurelio Mitjans,(17) se deja sentir en este libro como un peso muerto, mezclándose inclusive a una superficial asimilación de temas simbolistas, como ocurre en La canción de la morfina, donde hallamos un procedimiento revelado a la poesía moderna por Baudelaire y Rimbaud, sistematizado por René Ghil, adoptado por Martí desde 1881 y vuelto a «descubrir» entre nosotros por José Silverio Jorrín en una interesante carta a Vidal Morales de 1889,(18) la famosa sinestesia, en suma, rimada por Casal en redondillas zorrillescas: Percibe el cuerpo dormido por mi mágico sopor, sonidos en el color, colores en el sonido. Pero si la forma no es siempre consecuente, percibimos a través de esta colección, asumido con  plena

sinceridad, uno de los temas fundamentales de la poesía moderna:

el dualismo de la Vida y el Arte. Lo que más interesa a Casal de

la morfina, aunque evidentemente no puso sus efectos al servicio del

Arte, es que ella afirma: «Yo venzo a la realidad.» Ya en Autobiografía declara que

para olvidar las tristezas de la vida se refugia «del Arte en los

misterios»; que permanece (igual que Moreau) «indiferente a

todo lo visible»; y que lo alienta el orgullo de vivir

«persiguiendo fantásticas visiones...» Ya en el plena

sinceridad, uno de los temas fundamentales de la poesía moderna:

el dualismo de la Vida y el Arte. Lo que más interesa a Casal de

la morfina, aunque evidentemente no puso sus efectos al servicio del

Arte, es que ella afirma: «Yo venzo a la realidad.» Ya en Autobiografía declara que

para olvidar las tristezas de la vida se refugia «del Arte en los

misterios»; que permanece (igual que Moreau) «indiferente a

todo lo visible»; y que lo alienta el orgullo de vivir

«persiguiendo fantásticas visiones...» Ya en el  inventario

de Mis amores – que

provocó la réplica Ce

que j’aime de Cornelius Eduardo Price – diseña su

posición esteticista, de filiación parnasiana. Pero es

sobre todo en El Arte, su primer gran soneto, donde

la antítesis que venimos indagando alcanza una plenitud

íntima y magistral. «El hastío con rostro

enmascarado», resumen de la vida, es quien lo conduce al Arte.

Ocurre aquí uno de esos involuntarios cruces que le dan a

nuestra lectura una resonancia inesperada. Siempre que leemos los

tercetos de El Arte,

recordamos los versos del Recuerdo

de Zenea: «Entonces dan los ánades un grito...» Las

«costas ignoradas» son aquí «las dichas

ignoradas», y en el asilo remoto, desolado, a donde huye el

alción de Casal, su alma, no hay ecos que respondan al

«hijo errante de la mar». El Arte se vislumbra como un

refugio, pero también como un sitio desolado, estéril,

lleno de esa deslumbrante y amarga belleza que nos comunica el

último verso marino, solitario, nocturno, partícipe de

sonidos y colores primigenios, prodigio de endecasílabo

inacabable: inventario

de Mis amores – que

provocó la réplica Ce

que j’aime de Cornelius Eduardo Price – diseña su

posición esteticista, de filiación parnasiana. Pero es

sobre todo en El Arte, su primer gran soneto, donde

la antítesis que venimos indagando alcanza una plenitud

íntima y magistral. «El hastío con rostro

enmascarado», resumen de la vida, es quien lo conduce al Arte.

Ocurre aquí uno de esos involuntarios cruces que le dan a

nuestra lectura una resonancia inesperada. Siempre que leemos los

tercetos de El Arte,

recordamos los versos del Recuerdo

de Zenea: «Entonces dan los ánades un grito...» Las

«costas ignoradas» son aquí «las dichas

ignoradas», y en el asilo remoto, desolado, a donde huye el

alción de Casal, su alma, no hay ecos que respondan al

«hijo errante de la mar». El Arte se vislumbra como un

refugio, pero también como un sitio desolado, estéril,

lleno de esa deslumbrante y amarga belleza que nos comunica el

último verso marino, solitario, nocturno, partícipe de

sonidos y colores primigenios, prodigio de endecasílabo

inacabable:como el alción, en fría noche oscura, asilo busca en la musgosa peña que inunda el mar azul de olas plateadas. Otra línea que aparece en este libro y seguirá en los posteriores cada vez con mayor maestría, es la que podemos llamar de poesía pictórica. No hay que insistir en las estrechas relaciones del modernismo (como de una de sus fuentes, el parnasianismo francés) con el arte pictórico. Después de la sección En Chile de Azul..., los títulos Acuarela, Al carbón, Croquis, etc., cobraron carta de naturaleza, y junto a Sinfonía en gris mayor de Darío, Paisaje tropical de Silva y Paisaje del sol de Francisco A. de Icaza, entre otros muchos, figuran dignamente, y a veces con ventaja, Paisaje de verano y Crepuscular de nuestro poeta. En cambio el titulado Idilio realista, de Hojas al viento, no resiste el paralelo con el Idilio de Salvador Díaz Mirón (en Lascas, 1906), no sólo por la  mayor madurez del mexicano al escribirlo,

sino por la jocunda savia que lo invade, mientras el de Hojas al viento, irreal y falso de

raíz, sólo interesa por algunas metáforas de

preciosismo superpuesto. Comprobamos la escasa o nula capacidad de

Casal para identificarse con una escena agreste, y que si es cierto,

como observa Manuel de la Cruz, que «se divorció del mundo

y de la naturaleza con terquedad de eúscaro y orgullo de

hijodalgo empobrecido»(19) (juicio que nos recuerda la robusta

nuca holandesa del solitario y exquisito Huysmans), ese divorcio no fue

tanto una decisión como una consecuencia de sus propios dones y

limitaciones. Sabemos que uno de sus últimos proyectos fue

dedicarse a la pintura, en lo que tal vez influyó el caso de

Juana Borrero. A falta de sus lienzos tenemos esas páginas

pictóricas, en las que – contra lo que opina José

María Monner Sanz – sentimos, como esencia implícita, sus

estados de ánimo, el bordón perenne del hastío, la

extrañeza, el desesperado pesimismo, ya se trate de

alegorías (como Desolación

y El sueño en el desierto),

ya de verdaderas síntesis anímico-descriptivas, como

«Paisaje de verano» y Crepuscular.(20) Pero el alma desnuda, el alma

«trémula y sola», también se anuncia en este

libro, invadida de su sincero y profundo nihilismo leopardiano, a

través de poemas como La mayor

tristeza y el Nocturno II.

Tenemos, pues, en este primer libro, planteadas tres de las principales

dimensiones de Casal: el pictoricismo, la voz confesional, y,

presidiéndolo todo, la antítesis Vida-Arte, cuyo sentido

más hondo alcanza en Fatuidad

póstuma (título quizás sugerido,

según indica Caillet-Bois, por Coquetterie

posthume de Gautier),(21)

una formulación significativa. Todos recordamos los versos

lapidarios en que Casal grabó el epitafio que nadie ha querido

poner sobre su tumba: mayor madurez del mexicano al escribirlo,

sino por la jocunda savia que lo invade, mientras el de Hojas al viento, irreal y falso de

raíz, sólo interesa por algunas metáforas de

preciosismo superpuesto. Comprobamos la escasa o nula capacidad de

Casal para identificarse con una escena agreste, y que si es cierto,

como observa Manuel de la Cruz, que «se divorció del mundo

y de la naturaleza con terquedad de eúscaro y orgullo de

hijodalgo empobrecido»(19) (juicio que nos recuerda la robusta

nuca holandesa del solitario y exquisito Huysmans), ese divorcio no fue

tanto una decisión como una consecuencia de sus propios dones y

limitaciones. Sabemos que uno de sus últimos proyectos fue

dedicarse a la pintura, en lo que tal vez influyó el caso de

Juana Borrero. A falta de sus lienzos tenemos esas páginas

pictóricas, en las que – contra lo que opina José

María Monner Sanz – sentimos, como esencia implícita, sus

estados de ánimo, el bordón perenne del hastío, la

extrañeza, el desesperado pesimismo, ya se trate de

alegorías (como Desolación

y El sueño en el desierto),

ya de verdaderas síntesis anímico-descriptivas, como

«Paisaje de verano» y Crepuscular.(20) Pero el alma desnuda, el alma

«trémula y sola», también se anuncia en este

libro, invadida de su sincero y profundo nihilismo leopardiano, a

través de poemas como La mayor

tristeza y el Nocturno II.

Tenemos, pues, en este primer libro, planteadas tres de las principales

dimensiones de Casal: el pictoricismo, la voz confesional, y,

presidiéndolo todo, la antítesis Vida-Arte, cuyo sentido

más hondo alcanza en Fatuidad

póstuma (título quizás sugerido,

según indica Caillet-Bois, por Coquetterie

posthume de Gautier),(21)

una formulación significativa. Todos recordamos los versos

lapidarios en que Casal grabó el epitafio que nadie ha querido

poner sobre su tumba:¡Amó sólo en el mundo la Belleza! ¡Que encuentre ahora la Verdad su alma! Amó sólo la Belleza, es decir, el Arte. ¿Cómo la concibió? ¿Qué era para él la Belleza? ¿Tenía en  su vida un sentido

sustancial o un sentido funcional, compensatorio? Sin duda este

último, pues – de acuerdo con el epitafio – la Belleza no

era para él lo mismo que la Verdad. No se ilusionaba él

sobre esto, aunque pusiera en la Belleza, tal como la concebía,

todas sus ilusiones. Aquí está, precisamente, el nudo del

tejido espiritual casaliano. Dicho en otra forma, él

sabía que la Belleza, siendo lo único que podía

llenar el vacío dejado por el desencanto vital, consistía

sólo en una ilusión, en un espejismo. Pero un espejismo

no puede llenar un vacío, sino más bien delatarlo.

Quedaba del otro lado la vida, con su fealdad y su belleza propias,

invasoras, totales, que eran, éstas sí, una sola verdad,

no hecha de dualismos irreconciliables sino de contradicciones

unitivas. O sea, del lado de la su vida un sentido

sustancial o un sentido funcional, compensatorio? Sin duda este

último, pues – de acuerdo con el epitafio – la Belleza no

era para él lo mismo que la Verdad. No se ilusionaba él

sobre esto, aunque pusiera en la Belleza, tal como la concebía,

todas sus ilusiones. Aquí está, precisamente, el nudo del

tejido espiritual casaliano. Dicho en otra forma, él

sabía que la Belleza, siendo lo único que podía

llenar el vacío dejado por el desencanto vital, consistía

sólo en una ilusión, en un espejismo. Pero un espejismo

no puede llenar un vacío, sino más bien delatarlo.

Quedaba del otro lado la vida, con su fealdad y su belleza propias,

invasoras, totales, que eran, éstas sí, una sola verdad,

no hecha de dualismos irreconciliables sino de contradicciones

unitivas. O sea, del lado de la vida (que entonces ya no es lado,

sino

todo), belleza y verdad coinciden: éste es el reino de

Martí, que se adelantó en nuestra lengua, como Whitman en

la inglesa, al profundo deseo contemporáneo de restablecer la

continuidad entre la vida y el arte, ya que el segundo surge de la

primera.(22) Pero Casal era un

testigo, un mártir, del fenómeno opuesto, no menos

profundo y moderno, aunque sus raíces habría que

buscarlas, más allá del idealismo romántico, en la

lírica provenzal del siglo XII, si bien sus flores

artísticas inmediatas las recibió nuestro poeta de los

parnasianos y decadentes. Para él, como para Gautier, entre la

vida y el arte se interpone un obstáculo infranqueable: la forma

ideal, la inasequible perfección. Detrás de ese

obstáculo se proyecta la inmensa sombra del maniqueísmo,

pues lo que en el fondo se enfrentan son los dos reinos inconciliables:

el de la pureza y el de la impureza, como veremos. Pero las fuerzas

oscuras de la vida, las fuerzas eróticas y oníricas, se

toman una especial revancha sobre estos espíritus dualistas y

reaparecen disfrazadas de imágenes que a veces llegan a

participar de los símbolos ancestrales. Ya en Versos azules (a Ina Lasson),

último poema de Hojas al viento,

encontramos líneas que, por su carga subconsciente, van a

enlazarse con Mi museo ideal,

en Nieve, y se acercan a la

atmósfera sensualmente feérica de Moreau: vida (que entonces ya no es lado,

sino

todo), belleza y verdad coinciden: éste es el reino de

Martí, que se adelantó en nuestra lengua, como Whitman en

la inglesa, al profundo deseo contemporáneo de restablecer la

continuidad entre la vida y el arte, ya que el segundo surge de la

primera.(22) Pero Casal era un

testigo, un mártir, del fenómeno opuesto, no menos

profundo y moderno, aunque sus raíces habría que

buscarlas, más allá del idealismo romántico, en la

lírica provenzal del siglo XII, si bien sus flores

artísticas inmediatas las recibió nuestro poeta de los

parnasianos y decadentes. Para él, como para Gautier, entre la

vida y el arte se interpone un obstáculo infranqueable: la forma

ideal, la inasequible perfección. Detrás de ese

obstáculo se proyecta la inmensa sombra del maniqueísmo,

pues lo que en el fondo se enfrentan son los dos reinos inconciliables:

el de la pureza y el de la impureza, como veremos. Pero las fuerzas

oscuras de la vida, las fuerzas eróticas y oníricas, se

toman una especial revancha sobre estos espíritus dualistas y

reaparecen disfrazadas de imágenes que a veces llegan a

participar de los símbolos ancestrales. Ya en Versos azules (a Ina Lasson),

último poema de Hojas al viento,

encontramos líneas que, por su carga subconsciente, van a

enlazarse con Mi museo ideal,

en Nieve, y se acercan a la

atmósfera sensualmente feérica de Moreau:Como el tallo de un lirio perfumado al borde de un abismo centelleante. Bajo las hebras de tus trenzas blondas fulguran tus ensueños siderales, como del mar bajo las verdes ondas ramilletes purpúreos de corales. Cual la sombra de lóbrega caverna al resplandor rosado de la aurora. Nieve no es una simple colección de versos, sino un libro lúcidamente organizado. Casal explicó en una carta las razones del título: «porque la nieve – dice – es pasajera, porque es cosa de invierno y yo me encuentro en el de mi vida [tenía entonces 28 años; moriría al siguiente] y, por último, porque sobre el fondo claro, casi transparente de mis composiciones, lo que me aleja de los decadentes, se descubren los mismos tonos que tienen los témpanos a la luz del sol.»(23) La última razón es preciosa: revela uno de esos matices que pertenecen a la intimidad del poeta y que generalmente se pierden con él. Pudo añadir otras razones obvias, no menos profundas: exotismo, frialdad, pureza. Después de la «Introducción», símil puntual y felizmente desarrollado, presidido por uno de esos versos que se aíslan con especial hechizo: «silencioso el clarín del viento ronco» – ¿y qué importa si procede o no de otros dos de la Sinfonía en gris mayor de Darío?: la magia es suya –,(24) entramos en los importantes Bocetos antiguos. Si repasamos estos poemas, cuyos temas son Prometeo encadenado (Las Oceánidas); el joven gladiador vencido (Bajo-relieve); el profeta desoído por su Dios, blasfemo, aniquilado (La muerte de Moisés); el suicidio del poeta (La agonía de Petronio); y la elección divina (El camino de Damasco), comprobaremos que todos tienen algo en común: se trata siempre de seres vencidos por una fuerza superior, omnipotente, muda, Dios que tiene los caracteres del Destino, aunque en Las Oceánidas y La muerte de Moisés adquiere rasgos personales que justifican la blasfemia. Zeus es un déspota que ejerce un «cobarde poderío». Jehová se complace en el sufrimiento humano, desoye la voz del que lo acata, desdeña al alma humillada, amordaza con el dolor y premia con el tedio. La rebelión de Moisés tiene más alcance que la de Prometeo. Éste dice a las Oceánidas: Si nunca mi dolor piedad reclama ni mi existencia resistente troncha, de él surgirá mi indestructible fama como surge la perla de la concha. Rebelde quiero ser eternamente antes de resignarme a mi tristeza... Prometeo es un Titán, un ser intermedio entre los dioses y los hombres. Su delito ha sido robar, para éstos, el fuego celeste. Moisés es un hombre, aunque un hombre elegido por Dios. Casal insinúa, más bien, utilizado por Dios. La paradójica razón de su castigo se sugiere en esta pregunta: «¿Por qué me hiciste grande entre pequeños?» – pregunta en la que van tácitamente envueltos los destinos mayores o menores de todos los seres de excepción. Siendo la distancia entre Moisés y Dios infinitamente mayor que entre Prometeo y Zeus, y la razón de su castigo más oscura e incomprensible, las blasfemias de Moisés resultan mucho más violentas: Mas si insensible a mi dolor te muestras y en desoír mis súplicas te obstinas, armado de mis cóleras siniestras tu gloria dejaré trocada en ruinas. Así yo, que en el mundo he cimentado el poder deslumbrante de tu nombre, lo abatiré, de mi valor armado, ante la vista atónita del hombre. Ese Dios, de cuya «sevicia» habla Moisés, siente «ira» y «temor» frente a su «voz amenazante», y por ello lo fulmina y oculta sus despojos como los de un maldito. Casal en ambos poemas, como  artista

que realiza un cuadro, está del lado de las víctimas del

furor divino; y a esta luz, creo, hay que entender El camino de Damasco, pues Saulo,

igual que Moisés, también es una víctima de la

elección divina. No hay que pensar en la historia de San Pablo

convertido en glorioso Apóstol de los gentiles. En la

concepción casaliana, a mi juicio, lo importante es que sobre el

hombre Saulo cae como un rayo la elección, y que en este sentido

es también una víctima escogida con fuerza abrumadora por

el Destino (antes que por la Providencia), como en variable medida lo

son Prometeo, Moisés, Petronio y el gladiador vencido. El signo

del poder meramente humano de Saulo, la lanza que gallardamente

«centellea», es convertida por la luz de

«hórrido rayo» en un signo misterioso de la otra

orilla, del otro poder que lo doblega: en una «sierpe de fuego

con escamas de oro». Aparece el emblema ancestral de la

serpiente, símbolo de tantas cosas: de la energía vital

ambivalente, del principio del mal, de Cristo crucificado, de la

resurrección; la serpiente a la que Filón de

Alejandría consideraba «el más espiritual de todos

los animales» y Jung interpreta psicológicamente como un

síntoma de la angustia. No creo que Casal tuviera ninguna

definida intención simbólica, pero sí que,

creyendo regalarnos sólo un bello efecto de transmutación

lumínica, la mano se le iba sin querer hasta el reino de los

símbolos inconscientes. artista

que realiza un cuadro, está del lado de las víctimas del

furor divino; y a esta luz, creo, hay que entender El camino de Damasco, pues Saulo,

igual que Moisés, también es una víctima de la

elección divina. No hay que pensar en la historia de San Pablo

convertido en glorioso Apóstol de los gentiles. En la

concepción casaliana, a mi juicio, lo importante es que sobre el

hombre Saulo cae como un rayo la elección, y que en este sentido

es también una víctima escogida con fuerza abrumadora por

el Destino (antes que por la Providencia), como en variable medida lo

son Prometeo, Moisés, Petronio y el gladiador vencido. El signo

del poder meramente humano de Saulo, la lanza que gallardamente

«centellea», es convertida por la luz de

«hórrido rayo» en un signo misterioso de la otra

orilla, del otro poder que lo doblega: en una «sierpe de fuego

con escamas de oro». Aparece el emblema ancestral de la

serpiente, símbolo de tantas cosas: de la energía vital

ambivalente, del principio del mal, de Cristo crucificado, de la

resurrección; la serpiente a la que Filón de

Alejandría consideraba «el más espiritual de todos

los animales» y Jung interpreta psicológicamente como un

síntoma de la angustia. No creo que Casal tuviera ninguna

definida intención simbólica, pero sí que,

creyendo regalarnos sólo un bello efecto de transmutación

lumínica, la mano se le iba sin querer hasta el reino de los

símbolos inconscientes.Nos fortalece en esta opinión la serie de sonetos de Mi museo ideal. Si el primero de ellos, Retrato de Gustave Moreau, enlaza con el tema del Destino de la sección anterior – «Rostro que desafía los crueles rigores del destino...» –, «la sierpe de fuego con escamas de oro» a su vez enlaza con los finales lumínicos de estos sonetos – «un loto blanco de pistilos de oro», «lluvia de sangre en gotas carmesíes», «incendia la lujuria su ojo verde», «ígneas ramas de fúlgidos corales», «erige hacia el azul los cuernos de oro» – y con el mundo de símbolos inconscientes, ancestrales, que proporciona a Casal la pintura de Moreau. Para nuestro poeta, más cerca en esto de Gautier que de Baudelaire, la naturaleza no era «un templo de vivientes pilares», resonante y unitivo como «un bosque de símbolos»; ese bosque y ese templo, para él como para Moreau, lo constituía el Arte. Pero el Arte así aislado – por eso Darío decía de Casal: «Es de la familia de los aislados, de los estilistas»(25) – dentro de un dualismo que en el fondo tiene raíces metafísicas, se convierte en el secreto imán de las corrientes oscuras y magnéticas de la vida. Porque hay dos simbolismos: uno que es sobreabundancia de la vida misma, y en esta dirección hallamos a Baudelaire, a Whitman, a Martí (más baudeleriano por este lado que Casal); y otro que es imantación onírica del Arte. Aquí Moreau, aquí Casal; aquí, tal vez, lo mejor de los pamasianos, desde Leconte de Lisle hasta Heredia, tan mal estudiados y entendidos generalmente. Si recordamos ahora todo lo dicho sobre Moreau, podemos proponer una respuesta a la pregunta inicial: creemos que su pintura significó para el autor de Nieve un intento de catarsis. Un universo artificial y precioso, pero cuya belleza está impregnada de oscuros símbolos ancestrales y mágicos, respondía exactamente a las necesidades psíquicas de Casal. Todos sabemos cuál era su situación existencial; no vamos a repetir los datos melancólicos de su biografía. Nos interesa el resultado anímico, y éste era de tal aciaga magnitud, que ninguna historia de familia, ninguna circunstancia histórica y social, por tristes o asfixiantes que fueran, puede explicarlo cabalmente. Cierto que tenemos el testimonio de un condiscípulo, Arturo Mora, hablándonos de un Casal juvenil, rebelde,  positivo, que a su

juicio entonces no era un idealista

y «nada abominaba tanto como el romanticismo,

deleitándose, por el contrario, con la lectura de libros

realistas». Es el adolescente tildado de

«librepensador», que desafía la autoridad

dogmática de los Padres Jesuitas y redacta en el mismo Colegio

de Belén un periódico clandestino. Ahora bien,

cualesquiera hayan sido las causas visibles que contribuyeron a

ensombrecer y aislar su ánimo dentro de una cerrada

misantropía (y a ellas debe sumarse muy especialmente, en sus

últimos años, la devorante enfermedad), nos parece que el

resultado excede a esas causas, y que había en Casal, como la

hubo en Leopardi, una vocación ingénita para ver en el

sitio de la vida un vacío. La lectura de los magníficos

sonetos de la sección Marfiles

viejos (que tan vivo contraste hacen con los pintorescos y

superficiales Cromos españoles, de aburridora

perfección), basta para convencernos de lo sincero y lo

insondable del rechazo de Casal a la vida. Pero la vida, desde luego,

no es un cortinaje que se cierra ni una hoja que se vuelve. La vida que

se niega en lo visible, regresa en lo invisible, y el Eros que no logra

sus alimentos naturales, o sobrenaturales, reaparece con

fantásticas figuras. Lo que Casal busca en Moreau es un mundo de

fuerzas elementales, demoníacas, conjuradas por el Arte. Siempre

nos parecieron estos sonetos – que pueden ser confundidos, como nos

dice Breton que le ocurrió a la obra del propio Moreau, con un

mero «bazar parnasiano» –, los que encierran la mayor carga

de erotismo en la obra de Casal, y quizás él no fuera tan

inconsciente de esa secreta relación, pues en Horridum Somnium, poema de indudable

contenido sexual y onírico, nos dice: positivo, que a su

juicio entonces no era un idealista

y «nada abominaba tanto como el romanticismo,

deleitándose, por el contrario, con la lectura de libros

realistas». Es el adolescente tildado de

«librepensador», que desafía la autoridad

dogmática de los Padres Jesuitas y redacta en el mismo Colegio

de Belén un periódico clandestino. Ahora bien,

cualesquiera hayan sido las causas visibles que contribuyeron a

ensombrecer y aislar su ánimo dentro de una cerrada

misantropía (y a ellas debe sumarse muy especialmente, en sus

últimos años, la devorante enfermedad), nos parece que el

resultado excede a esas causas, y que había en Casal, como la

hubo en Leopardi, una vocación ingénita para ver en el

sitio de la vida un vacío. La lectura de los magníficos

sonetos de la sección Marfiles

viejos (que tan vivo contraste hacen con los pintorescos y

superficiales Cromos españoles, de aburridora

perfección), basta para convencernos de lo sincero y lo

insondable del rechazo de Casal a la vida. Pero la vida, desde luego,

no es un cortinaje que se cierra ni una hoja que se vuelve. La vida que

se niega en lo visible, regresa en lo invisible, y el Eros que no logra

sus alimentos naturales, o sobrenaturales, reaparece con

fantásticas figuras. Lo que Casal busca en Moreau es un mundo de

fuerzas elementales, demoníacas, conjuradas por el Arte. Siempre

nos parecieron estos sonetos – que pueden ser confundidos, como nos

dice Breton que le ocurrió a la obra del propio Moreau, con un

mero «bazar parnasiano» –, los que encierran la mayor carga

de erotismo en la obra de Casal, y quizás él no fuera tan

inconsciente de esa secreta relación, pues en Horridum Somnium, poema de indudable

contenido sexual y onírico, nos dice:Así he visto llegar a mis ojos en la fría tiniebla entreabiertos, desde lóbregos mares de sombras alumbrados por rojos destellos, a las castas bellezas marmóreas que, ceñidos de joyas los cuerpos y una flor elevada en las manos, colorea entre eriales roqueños el divino Moreau... Los materiales preciosos y fríos, la iluminación fosfórica, la sangre goteando en el mármol, la atmósfera suntuosa, hierática, de gruta marina, la participación en los mitos tenebrosos o radiantes de lo que Rimbaud llamó «la franqueza primera», todo ese refiejo como en un acuarium poético de la extraña, miniaturista y gigantesca obra del pintor de Salomé y Galatea, son síntomas suficientes de un intento de catarsis artística. La mujer fabulosa alzando una flor en medio del desastre, Helena o Salomé, sale de las tinieblas como un heraldo y un arquetipo del deseo invencible, trasmutado, metafisicamente clandestino, disfraz feérico de todo lo que en la superficie se ha rechazado: naturaleza, carnalidad, amor; como una réplica, tal vez, de la madre perdida. Recordemos los versos inolvidables: Salomé baila y, en la diestra alzado, muestra siempre, radiante de alegría, un loto blanco de pistilos de oro. Sobre esta imagen del «universo sonámbulo» de Moreau (como lo llama Breton), escribe Huysmans: «Des Esseintes buscaba el sentido de este emblema. ¿Tenía esa significación fálica que le prestan los cultos primordiales de la India? ¿Anunciaba al viejo Herodes una oblación de virginidad, un cambio de sangre, una llaga impura, solicitada y ofrecida con la condición expresa de un  asesinato?

¿O representaba la alegría de la

fecundidad, el mito hindú de la vida, una existencia cogida

entre dos dedos de mujer...?» Y añade:

«Quizás también, al armar a su enigmática

diosa con el loto venerando, el pintor había pensado en la

danzarina, en la mujer mortal, en el Vaso mancillado, causa de todos

los pecados y de todos los crímenes. Quizás se

había acordado de los ritos del antiguo Egipto...»(26) En Egipto – nos aclara Juan

Eduardo Cirlot – «el loto simboliza la vida naciente, la

aparición». Como creación artística,

«se relaciona con el mandala»; y en la tradición

hindú «el loto de mil pétalos simboliza la

revelación final; en su centro suele haber la figura de un

triángulo, en cuyo interior se halla el “gran vacío” que

simboliza lo informal». ¡Y cómo enseguida pensamos

que también en el centro del loto de la Salomé casaliana,

está el gran vacío!

Por su parte René Guénon explica este simbolismo como

signo de realización,

lo que ya está sugerido en el loto surgiendo del ombligo de

Vishnú, emblema del «universo que evoluciona fuera del sol

central, el punto, el motor inmóvil».(27) asesinato?

¿O representaba la alegría de la

fecundidad, el mito hindú de la vida, una existencia cogida

entre dos dedos de mujer...?» Y añade:

«Quizás también, al armar a su enigmática

diosa con el loto venerando, el pintor había pensado en la

danzarina, en la mujer mortal, en el Vaso mancillado, causa de todos

los pecados y de todos los crímenes. Quizás se

había acordado de los ritos del antiguo Egipto...»(26) En Egipto – nos aclara Juan

Eduardo Cirlot – «el loto simboliza la vida naciente, la

aparición». Como creación artística,

«se relaciona con el mandala»; y en la tradición

hindú «el loto de mil pétalos simboliza la

revelación final; en su centro suele haber la figura de un

triángulo, en cuyo interior se halla el “gran vacío” que

simboliza lo informal». ¡Y cómo enseguida pensamos

que también en el centro del loto de la Salomé casaliana,

está el gran vacío!

Por su parte René Guénon explica este simbolismo como

signo de realización,

lo que ya está sugerido en el loto surgiendo del ombligo de

Vishnú, emblema del «universo que evoluciona fuera del sol

central, el punto, el motor inmóvil».(27)Estas últimas exégesis las ignoraba Casal, pero conocía las conjeturas de Huysmans, con algunas de las cuales se relacionan estrechamente (y no sería raro que conociera también los trabajos de Edouard Shuré sobre religiones comparadas, pues Shuré fue uno de los primeros admiradores de Moreau). Podemos desde luego admitir como lo más probable que este complejo de símbolos – junto a los otros que figuran en Mi museo ideal, y especialmente el de la sangre goteando – no interesaran en absoluto a Casal, y que su intención al hacer estos sonetos fuese meramente esteticista, pero ello no invalida la necesidad inconsciente de los mismos. Y hay un hecho real, una anécdota contada por Esteban Borrero Echeverria, que nos confirma en esta opinión. Dicha anécdota – que cobra la majestad de una de las imágenes más bellas y profundas de la cultura cubana – fue hermosamente glosada por José Lezama Lima en su memorable conferencia sobre Julián del Casal de 1941. Preferimos aquí reproducir textualmente el pasaje de Borrero que más nos interesa. Se trata de una evocación de la primera visita de Casal a su casa en Puentes Grandes. Casal llegó de improviso y Borrero describe la gozosa sorpresa, la creciente emoción de aquel encuentro cuyos principales protagonistas eran el poeta de Nieve y la poetisa y pintora adolescente que todos recordamos como «la virgen triste», – aquella mañana, sin duda, radiante de alegría; pero el tono más profundo no lo da ese encuentro individual, sino la recepción del poeta solitario, exquisito y desolado, dentro de la plenitud de una familia cubana que lo adoraba. Y dice Borrero: En el momento en que todos nos sentíamos más penetrados, llenos de la misma emoción, uno de mis hijos, no mayor de siete años, Esteban, vino; entró desembarazadamente en el grupo que formábamos, y aproximándose a Casal como a un igual suyo, le mostró un blanco y fresco lirio, húmedo aún, que acababa de arrancar de un tallo en el jardín de la casa. – Toma, Casal, le dijo alargándole la flor, este es el Lirio de Salomé! Había publicado poco tiempo antes el poeta un hermoso soneto en que pintaba con admirable verdad artística la muerte trágica de Juan, el santo precursor del Mesías. Al pie del cuadro figuraba, con relieve extraordinario, danzando, Salomé, que mostraba gozosa por encima de aquel cuadro frío de muerte y de horror, como si llevase inconscientemente en sus manos un haz de rayos de la gloria del mártir: «Un lirio blanco de pistilos de oro... » El poeta en presencia de aquella fior que condensaba el espíritu de la escena moral íntima en que tomábamos parte tan principal todos nosotros, se emocionó hondamente; púsose pálido, ruborizóse luego, se incorporó lenta y dulcemente y sin saber ya de sus afectos que culminaban de súbito en una efusión imprevista, suprema, se irguió transfigurado y radioso, y se arrojó sollozando entre mis brazos. Mis niñas vinieron naturalmente a nosotros, nos estrechamos todos; y, por un instante (¡ah, puedo decirlo!) tuvimos la conciencia de la vida espiritual como se ofrece a las almas puras, en esa suerte de transfiguración que opera en nosotros cuando nos invade con perfecta sinceridad moral un sentimiento profundo, generoso! Aquel blanco lirio que Casal mantenía embarazado aun (como cuando se tocan cosas sagradas a que atribuimos una virtud sobrenatural) en una de sus manos y en el cual teníamos todos fijos los ojos todavía, fue la hostia de aquella comunión artística; el niño, el sacerdote puro que nos la ofrecía hermoseándola con su misma inocencia en su candorosa, profunda y decisiva intervención en aquella escena.(28) Todo podía preverse en aquella visita, dada la calidad de las personas, y todo pudo resistirlo Casal, aunque profundamente emocionado; pero entonces ocurrió lo imprevisible, lo que sobrepasaba a la misma circunstancia, la intervención «candorosa, profunda y decisiva» del niño que trae del jardín un lirio, no un loto, y se lo alarga al poeta diciéndole: «Toma, Casal, este es el Lirio de Salomé.» No es sólo la revelación de que su poesía era tan querida y familiar en aquella casa, que hasta el niño de siete años la conocía. No es sólo la revelación de que se hallaba en un recinto poético, donde todo estaba ocurriendo por obra de la gracia. Es también que del lado de la realidad, de la verdad que él sabia que no estaba encarnada en la belleza artificial, le venía una respuesta espontánea, purísima pero carnal, ideal pero real: un loto transfigurado en lirio, como si todo su angustioso mundo onírico se deshiciera en la luz de la mañana, en los pétalos húmedos, blanquísimos y mortales de aquel lirio que podía tocar con sus dedos y que, sollozando en los hombros fuertes de don Esteban, rodeado de las niñas, mantenía en una de sus manos, conjurando sin saberlo el gesto sombrío de Salomé, «como cuando se tocan cosas sagradas a que atribuimos una virtud sobrenatural...» La catarsis que había intentado a través del mundo de Moreau, de pronto le llegaba por una vía inesperada, pero aquel laberinto había sido necesario; sin su oscura carga magnética no hubiese podido provocar el suave rayo de gracia que por un instante lo deslumbró. *

* *

La casa de los Borrero, cifrada en el poderoso don Esteban y en la soñadora Juana, llena también de pujanza vital, se convirtió desde entonces para nuestro poeta en una extraña tentación, la tentación de la plenitud, y todos sabemos cómo, dominado siempre por la crispatura de sus nervios, por el escalofrío de su alma, por su nostalgia del vacío, por su metafísica esquivez, se apartó de ella suavemente.(29) Dominado, también, por algo que se había convertido ya en médula de su ser artístico: la concepción maniquea del mundo. Mucho se ha discutido la tesis de Denis de Rougemont sobre la raíz cátara y maniquea de la lírica provenzal del siglo XII, origen de la poesía occidental. En todo caso es indiscutible que su estudio del mito de Tristán y del sentido religioso último de la poesía de los trovadores, proyecta una  penetrante

luz sobre toda

la cultura de Occidente y en especial sobre el proceso de su

expresión arústica.(30)

El dualismo de la Vida y el Arte, desconocido por la antigüedad

clásica y por la ortodoxia católica, esconde en su

entraña la antítesis cátara de lo puro y lo

impuro, el planteamiento maniqueo de los dos principios o sustancias

eternamente irreconciliables : la Luz y las Tinieblas, el Bien y el

Mal. Por un proceso de dialéctica de la imaginación y los

instintos, que aquí no podemos examinar, así como el amor

puro se convierte en el amor imposible, enemigo del matrimonio,

sublimándose en el amor a la muerte como supremo

obstáculo o degradándose en la práctica del

adulterio, también la pureza artística llega a

convertirse en enemiga de la moral común, a asumir la belleza

prohibida de lo antinatural y condenado, y surgen las «flores del

mal» con todas sus consecuencias. Los tiempos de Casal son de

clímax de este proceso, que después intentará

otras armoniosas conciliaciones, pero el maniqueísmo

artístico de Casal no tiene mucho de baudeleriano, precisamente

porque en él no se verifica esa inversión de valores,

salvo en un punto, el de su rechazo de la naturaleza, cuya savia

dionisíaca invade sin embargo las flores malditas del autor de Un viaje a Citerea, para exhalarse en un

perfume invasor, unitivo y trascendente. Casal desconoció ese

perfume de la carne y el alma mezcladas, como desconoció la

profunda, dramática voluptuosidad carnal de Baudelaire y su

conmovedora retórica de pecador, digamos, militante. Su

preferencia de la ciudad sobre el campo no es más que otra forma

de su preferencia del Arte sobre la Naturaleza: no implica ninguna

auténtica perversión de los sentidos. Como sabemos,

Martí plantea una preferencia inversa, pero sin embargo

sintió y expresó como nadie en español la enorme

poesía de la ciudad en sus Escenas

norteamericanas; y esa adhesión suya a lo natural era un

factor unitivo, no dualista en su raíz, aunque a veces se

complazca en contrastes y antítesis que tienen más un

valor de composición artística que de planos

irreductibles e incomunicables. El Arte, para él, en suma, era

una forma de la Vida. Situado en el polo opuesto, Casal no se confunde

con el satanismo baudeleriano ni pone su arte al servicio de una

rebeldía trascendente. Si algunos de sus personajes – Prometeo,

Moisés –, son francamente blasfemos, ello tiene un valor de

objetividad artística, para subrayar la trágica fuerza

del Destino, pero no un valor confesional. En la Autobiografía de su primer

libro, dijo: «Guardo siempre, en el fondo de mi alma, – cual

hostia blanca en cáliz cincelado –, la purísima fe de mis

mayores.» Claro, para él, el cáliz tenía que

ser «cincelado». En el soneto Al Juez Supremo, de Nieve, leemos: penetrante

luz sobre toda

la cultura de Occidente y en especial sobre el proceso de su

expresión arústica.(30)

El dualismo de la Vida y el Arte, desconocido por la antigüedad

clásica y por la ortodoxia católica, esconde en su

entraña la antítesis cátara de lo puro y lo

impuro, el planteamiento maniqueo de los dos principios o sustancias

eternamente irreconciliables : la Luz y las Tinieblas, el Bien y el

Mal. Por un proceso de dialéctica de la imaginación y los

instintos, que aquí no podemos examinar, así como el amor

puro se convierte en el amor imposible, enemigo del matrimonio,

sublimándose en el amor a la muerte como supremo

obstáculo o degradándose en la práctica del

adulterio, también la pureza artística llega a

convertirse en enemiga de la moral común, a asumir la belleza

prohibida de lo antinatural y condenado, y surgen las «flores del

mal» con todas sus consecuencias. Los tiempos de Casal son de

clímax de este proceso, que después intentará

otras armoniosas conciliaciones, pero el maniqueísmo

artístico de Casal no tiene mucho de baudeleriano, precisamente

porque en él no se verifica esa inversión de valores,

salvo en un punto, el de su rechazo de la naturaleza, cuya savia

dionisíaca invade sin embargo las flores malditas del autor de Un viaje a Citerea, para exhalarse en un

perfume invasor, unitivo y trascendente. Casal desconoció ese

perfume de la carne y el alma mezcladas, como desconoció la

profunda, dramática voluptuosidad carnal de Baudelaire y su

conmovedora retórica de pecador, digamos, militante. Su

preferencia de la ciudad sobre el campo no es más que otra forma

de su preferencia del Arte sobre la Naturaleza: no implica ninguna

auténtica perversión de los sentidos. Como sabemos,

Martí plantea una preferencia inversa, pero sin embargo

sintió y expresó como nadie en español la enorme

poesía de la ciudad en sus Escenas

norteamericanas; y esa adhesión suya a lo natural era un

factor unitivo, no dualista en su raíz, aunque a veces se

complazca en contrastes y antítesis que tienen más un

valor de composición artística que de planos

irreductibles e incomunicables. El Arte, para él, en suma, era

una forma de la Vida. Situado en el polo opuesto, Casal no se confunde

con el satanismo baudeleriano ni pone su arte al servicio de una

rebeldía trascendente. Si algunos de sus personajes – Prometeo,

Moisés –, son francamente blasfemos, ello tiene un valor de

objetividad artística, para subrayar la trágica fuerza

del Destino, pero no un valor confesional. En la Autobiografía de su primer

libro, dijo: «Guardo siempre, en el fondo de mi alma, – cual

hostia blanca en cáliz cincelado –, la purísima fe de mis

mayores.» Claro, para él, el cáliz tenía que

ser «cincelado». En el soneto Al Juez Supremo, de Nieve, leemos:Si algún día mi férvida plegaria ¡oh Dios mío! en blasfemia convertida vuelve a herir tus oídos paternales, es que no siente mi alma solitaria, en medio de la estepa de la vida, el calor de las almas fraternales. El frío, el peculiar frío cubano, ya lo dijimos en otro ensayo,(31) él lo percibió y expresó como nadie. ¿No afirma en carta a Borrero que lo que más lo decidió a abandonar el puesto de folletinista de El País fue: «la circunstancia de que muchos amigos y compañeros míos lo deseaban y desde que yo lo obtuve (sin pretenderlo, por supuesto, porque soy incapaz de pretender nada...) observaba siempre con profunda tristeza que me trataban de una manera cariñosamente fría»...? El cariño y el frío ligados: he aquí un profundo acierto. ¡Y cuánto nos lo acerca el tono a la vez altivo y desarmado de su voz cuando dice: «sin pretenderlo, por supuesto...» «soy incapaz de pretender nada...!» En cuanto a su fe, hay también, entre otros, el testimonio de Domingo Malpica sobre la que el doctor Zayas llamó «la noche de la agonía» (meses antes de su muerte), en la que Casal «expresó su anhelo de confesión y su dolor intenso por las faltas que hubiese podido cometer; y repetidas veces en aquella noche angustiosa y en otras ocasiones, ya restablecido, ratificó su propósito de vivir y morir en el seno de la Iglesia Católica». Elga Adman dice que en los últimos tiempos se notaban en él «tendencias al misticismo». Por su parte Gastón Mora, resumiendo la opinión unánime de los amigos del poeta en cuanto a su índole moral, escribe: «Amó el bien, amó la verdad, amó la pobreza, amó la justicia, amé la mansedumbre, detestó el mal. Fue manso y humilde de corazón. En este sentido el melancólico poeta fue un verdadero adepto del perfecto Jesús.» Nuestra opinión personal, sin embargo, se acerca más a la de Varona: «Murió creyendo... en el misticismo artístico»; y a la de Manuel de la Cruz: «Su fe de católico desmayaba en el fondo de sus creencias; si a veces se encendía era para debilitarse y consumirse más, pero tales torturas no invadieron jamás su corazón.»(32) Evocado siempre como un hombre de inalterable bondad y sencillez, no obstante sus extravagancias y exotismos, nada relaciona íntimamente a Casal, en su vida ni en su obra, con esa mezcla perpetua de sensualidad y remordimiento que es típica de Baudelaire; nada, salvo el hastío,  pero

mientras «l’ennui» de Baudelaire es el tedio que sucede al

pecado, el hastío de Casal es como un ingrediente constitutivo

de su ser, como un apriori de su sentimiento. Y ello se debe a que su

dualismo, enemigo de toda mezcla, se plantea en una forma mucho

más simple. pero

mientras «l’ennui» de Baudelaire es el tedio que sucede al

pecado, el hastío de Casal es como un ingrediente constitutivo

de su ser, como un apriori de su sentimiento. Y ello se debe a que su

dualismo, enemigo de toda mezcla, se plantea en una forma mucho

más simple.Mientras Baudelaire en el Himno a la belleza dice: «¿Vienes del cielo profundo o sales del abismo, oh Belleza? Tu mirada, infernal y divina, vierte confusamente el bien y el crimen...», Casal la concibe como una virgen fría a la que no encontró en las almas, ni en la ciencia, ni en la naturaleza, ni en los templos, ni en las ruinas, ni en el dolor, ni en el heroísmo, sino sólo en las regiones del Arte. Se trata, entonces de un Arte que no tiene que ver con el Cielo ni el Infierno, ni mucho menos con su mezcla dramática en sentido baudeleriano, es decir, con la Vida, aunque ya vimos cómo ésta reaparece en fantásticas visiones, en oníricos mensajes, a través de Moreau. Aunque la admiración de Casal por Baudelaire fuese inmensa, no podía él compartir íntimamente una belleza fundada en la mezcla de luz y de sombra, porque su concepción metafísica, repetimos, era mucho más simple y radical, como se comprende, no sólo por las incesantes antítesis de que está hecha su obra, sino muy especialmente en el último poema que escribió, Cuerpo y alma, máxima expresión de su maniqueísmo. Allí el cuerpo es el mal y el alma es el bien (lo que únicamente tiene sentido si se considera la acepción paulina de la carne como todo lo que corresponde a lo rebelde y pecador del alma, que es en definitiva la única posible culpable). Allí el cuerpo es fétido, estéril, abyecto, cruento y débil, y el poeta dice arrastrarlo como el mendigo su alforja; el alma en cambio es blanca, fragante, soñadora, casta y cándida (casta, por cierto, no como la doncella o la monja, sino «como las heroínas sin sexo de Poe»). Son, evidentemente, dos mundos, dos principios, dos sustancias irreconciliables. El ruego del Envío tiene que ser éste: Purifica mi carne corrompida o, librando mi alma de mi cuerpo, haz que suba a perderse en lo infinito, cual fragante vapor de lago infecto. Que la alondra no viva junto al tigre, que la rosa no viva junto al cerdo. De las tres últimas metáforas, la primera me parece la menos significativa, y es la que José María Monner Sans subraya para demostrar la filiación baudeleriana de Casal.(33) Como analogía externa, también pudieran señalarse las dos últimas, pues Baudelaire utiliza, desde la introducción Al lector, un amplio bestiario simbólico. Pero después de leer la doble enumeración de atributos sombríos y luminosos en que consiste Cuerpo y alma, no parece claro que haya una mutua relación entre ambos reinos como la que hay entre un «fragante vapor y un «lago infecto», sino más bien una impotente hostilidad y horror como la que sugiere la vecindad de una alondra junto a un tigre, de una rosa junto a un cerdo. La súplica final de Baudelaire en el Viaje a Citerea, por lo demás, no pide una purificación ni una separación liberadora, sino «la fuerza y el coraje de contemplar mi corazón y mi cuerpo sin asco». Baudelaire no quiere arrojar como un fardo sino afrontar como un destino su propio horror, en el que está incluido, no sólo el cuerpo, sino muy principalmente, como intermediario entre cuerpo y alma, el corazón. A Cuerpo y alma corresponde, en Nieve, el poema titulado Blanco y negro: igual concepción dualista, igual paralelismo de las imágenes. Solo que aquí en la primera sección se acumulan las imágenes «blancas», pertenecientes al bien, al alma, y en la segunda las «negras», correspondientes al cuerpo, al mal. Entre los elementos de pureza hallamos algunos exotismos y reminiscencias baudelerianas, como las «gomas árabes en que duermen las quimeras», junto a elementos mezclados, penumbrosos, erráticos, como las «miradas de los pálidos dementes hacia las flores del jardín» (atmósfera enfermiza de Flores de éter, a la memoria de Luis II de Baviera). Pero no llega a producirse una inversión de valores y el inventario celeste sigue dominado por las vírgenes, los niños y las palomas. Con un súbito platonismo (que, como sabemos, históricamente se vinculó al maniqueísmo desde los tiempos de San Agustín), el poeta quiere que todas esas imágenes lo arrebaten de la tierra para volar a la altura, «porque allí debe estar lo que yo he amado». En la segunda sección se enumeran las fuerzas adversas y sombrias: oso, relámpago, hidra, furor, hachas, ráfagas, colmillos, cuervos, balas, pesadilla, fiebre, y, sobre todo, «desencanto profundo». A todas estas fuerzas les pide: despedazad mi ser atormentado que cayó de las célicas regiones y devolvedme al seno de la nada... ¿Tampoco estará allí lo que yo he amado? Y nos preguntamos: ¿por qué, si dice haber caído, de las «célicas regiones», no pide ser devuelto a ellas, sino al «seno de la nada»? Quizás porque, aunque dijo que allí en la altura, «debe estar lo que yo he amado», no se siente de ello seguro, y el tampoco» del último verso nos indica que no tiene fe en encontrar el objeto de su amor en ninguno de los reinos, el blanco ni el negro, el puro ni el impuro, el paradisiaco ni el infernal: por eso hemos hablado de su maniqueísmo «artístico», porque esa concepción, aún siendo radical, tampoco ocupa el plano último de su espíritu. Él sabe que aquél es un mundo de ilusiones, no de realidades. Las realidades son «negras»; las que parecen blancas, son ilusorias. Prefiere, entonces, la nada, que siente como objeto profundo de su amor, pero el amor de la nada es desde luego un absurdo, un imposible. En la nada no habrá nada, ni siquiera, o mucho menos, la nostalgia de la nada. Por eso dice: «¿Tampoco estará allí lo que yo he amado?» Porque la nada no está en la nada, y en eso consiste su última posible definición. Llegamos así, creo, al finisterre casaliano, a su desolación irremediable y absoluta, que sólo podemos comparar con la del autor de La retama. Ya en su Autobiografía juvenil escribe: «ni el mal me atrae [al revés que Baudelaire], ni ante el bien me extasío...»; y en su soneto La mayor tristeza: Pero más triste del que, en honda calma, sin creer en Dios ni en la mujer hermosa, sufre el azote de la humana suerte, y siente descender sobre su alma, cual sudario de niebla tenebrosa, el silencio profundo de la muerte. El mismo tema reaparece en La urna: ni Dios ni la mujer sostienen su entusiasmo: «que está la urna sagrada / como mi alma vacía». Ese vacío lo estremece y le arranca sus más poderosos acentos: y penetra en mi alma el desaliento como el mar en el seno de la roca... caigo rendido en solitario lecho como el muerto en la abierta sepultura... (Nocturno)

Cualesquiera hayan sido las experiencias amorosas reales de Casal, sobre lo que hay muy diversas opiniones – y todos podemos decir con Manuel Serafín Pichardo en su Elegía: «Si Venus te hizo presa, yo lo ignoro...» –, su expresión artística del deseo y la pasión termina siempre en un profundo desvío, y las mujeres que pinta son o inaccesibles o funestas. Así Estatua de carne (según Manuel de la Cruz dedicado a una pasión orgiástica de su juventud; según Cabrera Saqui y  otros, a

María Cay) acaba de un modo débil, oblicuo, por no decir

inconsecuente con esas «llamas» que, al menos en el verso,

no se atreven a quemar. A Berta

es mucho mejor poema y ofrece líneas de estirpe: «tienes

los esplendores del ocaso / y el encanto terrible de los

mares...» Pero el mal (que no lo atrae hasta el fondo) se esconde

bajo la belleza de esa mujer, que además tiene el alma, en

sospechosa coincidencia con la del poeta, «indiferente,

helada»; y el dualismo de Casal acaba saltando como un resorte:

se siente envilecido por esa pasión «como ligera mariposa

blanca / en pantano de sangre sumergida». Corresponda o no a una

experiencia real – o mejor digamos carnal, pues la lectura de

Baudelaire podía tener para Casal más realidad que