Darío

y Casal en La Habana de 1892

Francisco Morán,

Dallas

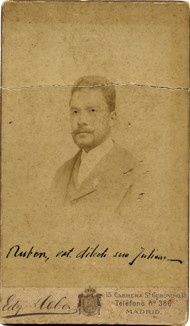

Examinemos unas páginas traspapeladas de la Autobiografía del poeta

nicaragüense Rubén Darío: ésas que

corresponderían a su estancia en La Habana de 1892.

A pesar de la calurosa acogida de que fue

objeto por parte de los escritores cubanos, Darío sólo

comenta, de pasada, en su Autobiografía:

“En Cuba se embarcó Texifonte Gallego que había sido

secretario de ya no recuerdo qué capitán general” (82).

Como puede apreciarse, ni siquiera recuerda haber desembarcado en Cuba.

Otros textos suyos, sin embargo, sí aluden y dan cuenta de su

visita a La Habana en 1892. Ellos son la crónica “El

General Lachambre. Recuerdo de La Habana,” publicada en La Nación de Buenos Aires el

7 de marzo de 1895, y el prólogo que escribió para un

poemario del cubano Manuel Serafín Pichardo.

En “El general…,” Darío refiere que,

durante su estadía en La Habana conoció a Raoul Cay,  cronista de El

Fígaro, quien, a la noche siguiente de esa

presentación, lo invitó a su casa donde le

presentó al Sr. Cay, su padre y “antiguo canciller del consulado

imperial de la China en la capital de la isla” (87). Fue presentado

también a María Cay, la hermana de Raoul, y al general

Lachambre, su prometido. Después – continúa Darío

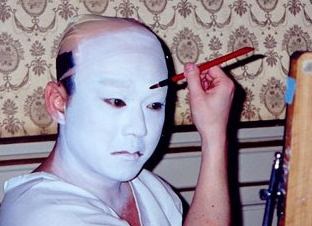

– Raoul, él y Casal pasaron “a un saloncito contiguo, a ver

chinerías y japonerías” (88). El pasaje marca textualmente,

pudiéramos decir, la entrada al Barrio Chino de la

crónica. No solamente por la ritualización

implícita en el pasaje

mismo, sino también porque connota una reducción

espacial: el «saloncito». Ese «saloncito» es,

hasta cierto punto, la primera chinería

que nos ofrece la crónica, puesto que evoca la

característica miniaturización con que se estereotipa lo

oriental. “Pasamos Julián del Casal, […] Raoul Cay y yo,” dice

Darío asumiendo una especie de ojo grupal que pasea por la

vitrina orientalista. Y continúa: “Primero las distinciones

enviadas al Sr. Cay por el gobierno del gran imperio: los parasoles,

los trajes de seda bordados de dragones de oro, los ricos abanicos, las

lacas, los kakemonos y surimonos en las paredes, los pequeños

netskes del Japón, las armas, los variados marfiles” (88). Al

reproducir – sin citarla directamente – la voz de Raoul Cay, que es

quien guía su paseo, Darío de hecho lo reemplaza y toma a

su cargo hacernos pasar al saloncito a nosotros, los lectores, y

pasearnos después por sus intimidades orientales. Estos

desplazamientos identitarios, sin embargo, no rompen con la

homogeneidad del grupo. Tal ruptura se produce cuando, sorpresivamente,

Darío se hace a un lado para reportar la extrañeza de

Julián del Casal: “Julián del Casal, el pobre y exquisito

artista que ya duerme en la tumba, gozaba con toda aquella

instalación de preciosidades orientales: se envolvía en

los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes

inverosímiles” (88). El nosotros

del grupo se distancia de un él

(Casal), descarrilado por la pose oriental. cronista de El

Fígaro, quien, a la noche siguiente de esa

presentación, lo invitó a su casa donde le

presentó al Sr. Cay, su padre y “antiguo canciller del consulado

imperial de la China en la capital de la isla” (87). Fue presentado

también a María Cay, la hermana de Raoul, y al general

Lachambre, su prometido. Después – continúa Darío

– Raoul, él y Casal pasaron “a un saloncito contiguo, a ver

chinerías y japonerías” (88). El pasaje marca textualmente,

pudiéramos decir, la entrada al Barrio Chino de la

crónica. No solamente por la ritualización

implícita en el pasaje

mismo, sino también porque connota una reducción

espacial: el «saloncito». Ese «saloncito» es,

hasta cierto punto, la primera chinería

que nos ofrece la crónica, puesto que evoca la

característica miniaturización con que se estereotipa lo

oriental. “Pasamos Julián del Casal, […] Raoul Cay y yo,” dice

Darío asumiendo una especie de ojo grupal que pasea por la

vitrina orientalista. Y continúa: “Primero las distinciones

enviadas al Sr. Cay por el gobierno del gran imperio: los parasoles,

los trajes de seda bordados de dragones de oro, los ricos abanicos, las

lacas, los kakemonos y surimonos en las paredes, los pequeños

netskes del Japón, las armas, los variados marfiles” (88). Al

reproducir – sin citarla directamente – la voz de Raoul Cay, que es

quien guía su paseo, Darío de hecho lo reemplaza y toma a

su cargo hacernos pasar al saloncito a nosotros, los lectores, y

pasearnos después por sus intimidades orientales. Estos

desplazamientos identitarios, sin embargo, no rompen con la

homogeneidad del grupo. Tal ruptura se produce cuando, sorpresivamente,

Darío se hace a un lado para reportar la extrañeza de

Julián del Casal: “Julián del Casal, el pobre y exquisito

artista que ya duerme en la tumba, gozaba con toda aquella

instalación de preciosidades orientales: se envolvía en

los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes

inverosímiles” (88). El nosotros

del grupo se distancia de un él

(Casal), descarrilado por la pose oriental.

Pero años más tarde – y ahora me

refiero concretamente al «Prólogo» para los poemas

de Pichardo, de 1911 – la memoria de Darío, al aludir a esta

escena, varía significativamente: “Raoul Cay, aquel charmant

Raoul, en cuya casa bebimos un té digno de Confucio y nos

vestimos [afirma] de mandarines chinos con espléndidos trajes

auténticos” (609). de mandarines chinos con espléndidos trajes

auténticos” (609).

En la primera versión, Darío es

un mero observador que sólo cuenta lo que ve. Desde su

privilegiado espacio construye lo que podríamos considerar el

primer reporte “oficial” del acto travestista de un escritor cubano. En

cuanto a la segunda versión, además de narrador, es

también actor, participa de la puesta en escena, sólo que

esta vez los elementos trasvestistas (los «mantos de seda»,

las «raras telas», los «turbantes

inverosímiles», así como el cuerpo que se envuelve

en ellos) han sido cuidadosamente removidos y suplantados por un vestirse o, incluso, por un disfrazarse, pero ya sin los

elementos de ambigüedad que habíamos visto inicialmente. En

efecto, ahora (nos) vestimos se opone a (se) envolvía (como nosotros, a él), y trajes auténticos a raras telas y turbantes inverosímiles.

Esta manipulación se extiende, además, a las

construcciones verbales: el imperfecto se envolvía describe

perfectamente la sinuosidad de los movimientos danzarios, remedos de

los de Salomé, mientras que el pretérito simple nos vestimos alude, por el

contrario, a una acción más enérgica, ejecutada

sin interrupción ni titubeos, y rápidamente. Cuando

leemos ambos textos como lo que son – un continuum – vemos más

claramente como la construcción de la diferencia obliga al

hablante a reproducirla performativamente. Los cruces e intercambios –

el franco titubeo – entre nosotros

y él sugieren el

pánico homosexual de Darío, pánico suscitado por

la volatilidad del estilo, de las telas raras de un Oriente estereotipado

en el que el modernismo no podía sino extraviarse. La brecha

abierta por la memoria de Darío entre envolverse y vestirse resulta ineficaz – y al

mismo tiempo reveladora – en el sentido de que ambos participan de una

misma aventura: disfrazarse.

De entre el “envolverse en” y el “vestirse con” emergen, pues, una

sexualidad y un erotismo constituidos en y a través del acto de posar.

La

máscara en el espejo

La crítica al orientalismo parte por lo general – y Said es uno

de sus ejemplos más evidentes – de un Oriente mal representado y

sometido por el discurso colonizador. Raras veces ese orientalismo toma

el camino contrario – quizá porque resulta inconcebible – al

Occidente apropiado, ocupado, por el deseo oriental. De ahí las

dificultades que encuentra Marguerite Yourcenar al intentar fijar el

lugar del escritor japonés Yukio Mishima. “Es, sin embargo,”

según Yourcenar, “esta adición [de Occidente a Oriente]

lo que hace de él, en muchos de sus libros, un verdadero

representante de un Japón que fue, como Mishima mismo,

violentamente occidentalizado, y no obstante se siguió

distinguiendo por ciertas inmutables características” (Mishima, 3). En esta lectura Mishima

puede ser “violentamente occidentalizado,” y, no obstante, preservar

ciertas características “inmutables,” no ya de Japón,

sino de un

(¿cuál?) otro

Japón. Uno tiene que preguntarse en virtud de qué

sería posible esta doble “autenticidad,” particularmente si se

trata de una duplicidad constituida, como es el caso, de culturas que

no han dejado de ser percibidas como opuestas. Lo mismo sucede cuando

se trata de dilucidar la relación vida-obra en Mishima.

Así, aunque para Yourcenar, “la realidad central [de Mishima]

hay que buscarla en la obra del escritor,” admite que su muerte,

“cuidadosamente premeditada, es parte de su obra” (5). Cualquiera que

sea el punto de enfoque, la foto de Mishima siempre queda

borrosa.

La crítica al orientalismo parte por lo general – y Said es uno

de sus ejemplos más evidentes – de un Oriente mal representado y

sometido por el discurso colonizador. Raras veces ese orientalismo toma

el camino contrario – quizá porque resulta inconcebible – al

Occidente apropiado, ocupado, por el deseo oriental. De ahí las

dificultades que encuentra Marguerite Yourcenar al intentar fijar el

lugar del escritor japonés Yukio Mishima. “Es, sin embargo,”

según Yourcenar, “esta adición [de Occidente a Oriente]

lo que hace de él, en muchos de sus libros, un verdadero

representante de un Japón que fue, como Mishima mismo,

violentamente occidentalizado, y no obstante se siguió

distinguiendo por ciertas inmutables características” (Mishima, 3). En esta lectura Mishima

puede ser “violentamente occidentalizado,” y, no obstante, preservar

ciertas características “inmutables,” no ya de Japón,

sino de un

(¿cuál?) otro

Japón. Uno tiene que preguntarse en virtud de qué

sería posible esta doble “autenticidad,” particularmente si se

trata de una duplicidad constituida, como es el caso, de culturas que

no han dejado de ser percibidas como opuestas. Lo mismo sucede cuando

se trata de dilucidar la relación vida-obra en Mishima.

Así, aunque para Yourcenar, “la realidad central [de Mishima]

hay que buscarla en la obra del escritor,” admite que su muerte,

“cuidadosamente premeditada, es parte de su obra” (5). Cualquiera que

sea el punto de enfoque, la foto de Mishima siempre queda

borrosa.

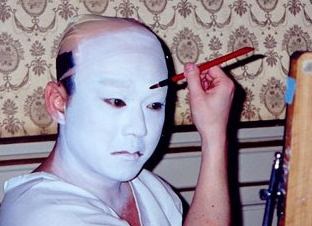

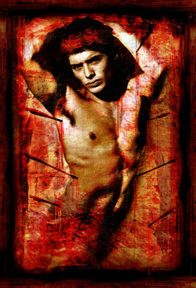

Quizá dos de los momentos más

significativos de la lectura de Yourcenar sean sus referencias,

primero, a la frustración del niño que descubre que lo

que él había creído que era un caballero (Juana de Arco), había resultado ser una mujer; y

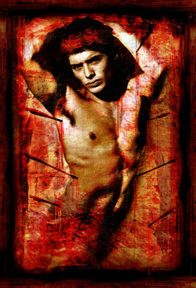

luego, a la conocida escena en que Mishima se masturba por primera vez

al ver una imagen de San Sebastián. Respecto a lo primero,

“[para] nosotros,” dice

Yourcenar, “lo interesante es que fuera Juana de Arco la que motivara

esta reacción, y no alguna de las muchas heroínas del

teatro Kabuki disfrazada de hombre” (6 – 7) (énfasis

mío). de Arco), había resultado ser una mujer; y

luego, a la conocida escena en que Mishima se masturba por primera vez

al ver una imagen de San Sebastián. Respecto a lo primero,

“[para] nosotros,” dice

Yourcenar, “lo interesante es que fuera Juana de Arco la que motivara

esta reacción, y no alguna de las muchas heroínas del

teatro Kabuki disfrazada de hombre” (6 – 7) (énfasis

mío).

No deja de ser irónico que la imagen del

caballero occidental que cautiva el deseo del niño que Mishima

era entonces resultara ser una mujer. Y no sólo porque invierte

la lectura, siendo ahora Occidente lo feminizado, sino porque

aquí también el deseo está atado al cuerpo velado,

al rostro semi oculto (precisamente una de las imágenes

más estereotipadas de lo oriental). “Había un bello

escudo de armas en la armadura de plata que vestía el caballero.

Su hermoso se atisbaba tras la vicera,” recuerda Mishima en Confesiones de una máscara (Confessions, 11). La visera del

yelmo, como la cortina o el velo en tantos escenarios orientales,

promete el cuerpo y lo oculta. La fuerza de la imagen que nos ofrece

Mishima reside en su poder de subversión del estereotipo

oriental. La visera y el yelmo cambian de lugar; al entrar en el juego

de la seducción pierden sus respectivas – o sus supuestas –

fijezas. Ambos signos hechos de veladuras, se revelan propicios

al engaño, a la pose.

Podemos comprender mejor esto si repasamos

otra anécdota de la infancia de Mishima, tal y como él

mismo la refiere en sus memorias. Habiendo visto en el teatro la

actuación de la maga Shokyokusai Tenkatsu, nos dice que

sintió el deseo de “convertirse en Tenkatsu” (17). Un día

entró en el cuarto de su madre y abrió una de las gavetas

de su ropero:

De entre los kimonos de mi madre saqué el

más divino, el más colorido. Para la faja

escogí un obi que tenía rosas escarlatas pintadas al

óleo, y le di vueltas y vueltas en mi cintura al estilo de un

pacha turco. Me envolví la cabeza con papel crepé

de China. Mis mejillas se ruborizaron de delicia salvaje cuando

me paré frente al espejo y vi que este turbante improvisado se

parecía al de los piratas de la Isla del Tesoro (17 – 18).

De manera similar, en el performance travestista ante el espejo – que

no falla en recordarnos el de Casal – emerge un Oriente que, al

autorepresentarse, descubre, del otro lado, una imagen monstruosa,

bicéfala. El pirata escapado de una de las novelas de Robert

Louis Stevenson y travestido, revestido con un kimono de un colorido

escandaloso, pudiera ser, pues, el antídoto a la mirada

orientalista, su parodia. Alienado del gesto heroico y de la

acción, el pirata se atasca en el gozo de contemplarse en el

espejo. Pero cuando es el caballero con la espada desenvainada – esto

es, la imagen heroica misma – el que se constituye en espejo, él resulta ser ella. Cada traje y cada rostro son,

pues, llamadas a escena, una máscara agregada a otra.

De manera similar, en el performance travestista ante el espejo – que

no falla en recordarnos el de Casal – emerge un Oriente que, al

autorepresentarse, descubre, del otro lado, una imagen monstruosa,

bicéfala. El pirata escapado de una de las novelas de Robert

Louis Stevenson y travestido, revestido con un kimono de un colorido

escandaloso, pudiera ser, pues, el antídoto a la mirada

orientalista, su parodia. Alienado del gesto heroico y de la

acción, el pirata se atasca en el gozo de contemplarse en el

espejo. Pero cuando es el caballero con la espada desenvainada – esto

es, la imagen heroica misma – el que se constituye en espejo, él resulta ser ella. Cada traje y cada rostro son,

pues, llamadas a escena, una máscara agregada a otra.

Tanto en el performance travestista de Mishima

– como en el de Casal – la identidad de género, y con ella,

inevitablemente la sexualidad, se producen a través de un

proceso que es crucial en ambos casos: el devenir. El proceso por el cual

alguien o algo deviene – se

transforma – en otra cosa, nos fuerza a ver la subjetivación no

como un resultado, sino como representación de poses

sucesivas. En realidad uno siempre está en vías, en

camino de convertirse en algo. Ese estar en camino, en movimiento, es

lo que le niega su fijeza al significante. Por eso el modernismo es raro. Al usar el término devenir, lo hago siguiendo la

propuesta de Gilles Deleuze, quien define el becoming en términos de una

simultaneidad “cuya característica es eludir el presente,” no

tolerando “la separación o la distinción de antes y

después, o de pasado y futuro,” puesto que su esencia es

“moverse y halar en ambas direcciones al mismo tiempo” (“What is

Becoming,” 39). Tenemos, entonces, concluye Deleuze, que “[la]

paradoja de este puro devenir, con su capacidad de eludir el presente,

es la paradoja de la identidad infinita” (40).

El deseo de Mishima de convertirse en Tenkatsu

es el propulsor de la pose. Pero, como podemos ver, el camino a esa

máscara está guardado por otras máscaras (la del

pasha turco, la del pirata de la Isla del Tesoro). Son estos disfraces

– es decir, los obstáculos que encuentra el sujeto para

encontrarse con su deseo – los que, en última instancia,

constituyen el goce. La identidad, en efecto, queda clausurada, porque

pasa a ser, en el campo constitutivo de la pose, una

instantánea, el pestañeo del deseo.

Podemos ver, en lo que respecta a Casal,

cuán significativo resulta que Darío intentara fijar su diferencia, o su extrañeza, a través del

uso del imperfecto. El singular resultado de esta operación

discursiva es que, cada vez que leamos la crónica, estaremos

“condenados” a revivir, a actualizar la pose: “se envolvía en

los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes

inverosímiles.” El pasado – al no acabar de pasar – no nos

permite distinguirlo del presente. Somos, pues, contemporáneos

de esa pose; una más, pues, para agregar a nuestro

repertorio. diferencia, o su extrañeza, a través del

uso del imperfecto. El singular resultado de esta operación

discursiva es que, cada vez que leamos la crónica, estaremos

“condenados” a revivir, a actualizar la pose: “se envolvía en

los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes

inverosímiles.” El pasado – al no acabar de pasar – no nos

permite distinguirlo del presente. Somos, pues, contemporáneos

de esa pose; una más, pues, para agregar a nuestro

repertorio.

Si el discurso orientalista produce o procura

un saber, es decir, producir un Oriente real, significado y delimitado

en tanto objeto de estudio, la seducción, en cambio, “al

producir sólo ilusiones,” dice Baudrillard, “obtiene todos los

poderes, incluyendo el poder hacer retornar a la producción y a

la realidad a su ilusión fundamental” (Seduction 70). En el apogeo de la

máscara y el disfraz Oriente y Occidente intercambian sus

signos, se borran y reescriben uno a otro. Lo único que queda es

la representación, el artificio, la pose. Mishima posando como

San Sebastián y seducido por el cuerpo asaeteado; San

Sebastián, a su vez, seducido por las flechas; la

página-espejo en la que vemos a Mishima, y en la que él

ve a San Sebastián representándolo, deseando ser Mishima

mientras posa como San Sebastián. Mishima y Casal

envolviéndose en las telas raras de la escritura, y arrastrando

en ellas a Darío y a nosotros. Sujeto

y objeto, Oriente y Occidente, afuera y adentro, revelación y ocultamiento, se vuelven

canjeables, barajas con las que apostamos a la seducción y lo

perdemos y ganamos todo.

Obras citadas

Baudrillard, Jean. Seduction.

New York: St Martin’s Press, 1990.

Darío, Rubén. “Recuerdos de La Habana. El General

Lachambre”. Prosa dispersa.

Madrid: Mundo Latino, 1919. 87-90.

----- “Autobiografía.” Obras

Completas. Tomo 1. Madrid: Afrodisio Aguado, 1950. 15-177.

----- “Manuel Serafín Pichardo”. Obras Completas. Tomo 1.

607-615.

Deleuze, Gilles. “What is Becoming?” The

Deleuze Reader. New York: Columbia University Press, 1993.

39-41.

Mishima, Yukio. Confessions of a mask.

Conneticut: A New Directions Book, 1958.

Yourcenar, Marguerite. Mishima. A

vision of the void. New York: Farrar, Straus and Giroux,

1986. |

cronista de

cronista de  de mandarines chinos con espléndidos trajes

auténticos” (609).

de mandarines chinos con espléndidos trajes

auténticos” (609).  La crítica al orientalismo parte por lo general – y Said es uno

de sus ejemplos más evidentes – de un Oriente mal representado y

sometido por el discurso colonizador. Raras veces ese orientalismo toma

el camino contrario – quizá porque resulta inconcebible – al

Occidente apropiado, ocupado, por el deseo oriental. De ahí las

dificultades que encuentra Marguerite Yourcenar al intentar fijar el

lugar del escritor japonés Yukio Mishima. “Es, sin embargo,”

según Yourcenar, “esta adición [de Occidente a Oriente]

lo que hace de él, en muchos de sus libros, un verdadero

representante de un Japón que fue, como Mishima mismo,

violentamente occidentalizado, y no obstante se siguió

distinguiendo por ciertas inmutables características” (

La crítica al orientalismo parte por lo general – y Said es uno

de sus ejemplos más evidentes – de un Oriente mal representado y

sometido por el discurso colonizador. Raras veces ese orientalismo toma

el camino contrario – quizá porque resulta inconcebible – al

Occidente apropiado, ocupado, por el deseo oriental. De ahí las

dificultades que encuentra Marguerite Yourcenar al intentar fijar el

lugar del escritor japonés Yukio Mishima. “Es, sin embargo,”

según Yourcenar, “esta adición [de Occidente a Oriente]

lo que hace de él, en muchos de sus libros, un verdadero

representante de un Japón que fue, como Mishima mismo,

violentamente occidentalizado, y no obstante se siguió

distinguiendo por ciertas inmutables características” ( de Arco), había resultado ser una mujer; y

luego, a la conocida escena en que Mishima se masturba por primera vez

al ver una imagen de San Sebastián. Respecto a lo primero,

“[para]

de Arco), había resultado ser una mujer; y

luego, a la conocida escena en que Mishima se masturba por primera vez

al ver una imagen de San Sebastián. Respecto a lo primero,

“[para]  De manera similar, en el performance travestista ante el espejo – que

no falla en recordarnos el de Casal – emerge un Oriente que, al

autorepresentarse, descubre, del otro lado, una imagen monstruosa,

bicéfala. El pirata escapado de una de las novelas de Robert

Louis Stevenson y travestido, revestido con un kimono de un colorido

escandaloso, pudiera ser, pues, el antídoto a la mirada

orientalista, su parodia. Alienado del gesto heroico y de la

acción, el pirata se atasca en el gozo de contemplarse en el

espejo. Pero cuando es el caballero con la espada desenvainada – esto

es, la imagen heroica misma – el que se constituye en espejo,

De manera similar, en el performance travestista ante el espejo – que

no falla en recordarnos el de Casal – emerge un Oriente que, al

autorepresentarse, descubre, del otro lado, una imagen monstruosa,

bicéfala. El pirata escapado de una de las novelas de Robert

Louis Stevenson y travestido, revestido con un kimono de un colorido

escandaloso, pudiera ser, pues, el antídoto a la mirada

orientalista, su parodia. Alienado del gesto heroico y de la

acción, el pirata se atasca en el gozo de contemplarse en el

espejo. Pero cuando es el caballero con la espada desenvainada – esto

es, la imagen heroica misma – el que se constituye en espejo,  diferencia, o su extrañeza, a través del

uso del imperfecto. El singular resultado de esta operación

discursiva es que, cada vez que leamos la crónica, estaremos

“condenados” a revivir, a actualizar la pose: “se envolvía en

los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes

inverosímiles.” El pasado – al no acabar de pasar – no nos

permite distinguirlo del presente. Somos, pues, contemporáneos

de esa pose; una más, pues, para agregar a nuestro

repertorio.

diferencia, o su extrañeza, a través del

uso del imperfecto. El singular resultado de esta operación

discursiva es que, cada vez que leamos la crónica, estaremos

“condenados” a revivir, a actualizar la pose: “se envolvía en

los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes

inverosímiles.” El pasado – al no acabar de pasar – no nos

permite distinguirlo del presente. Somos, pues, contemporáneos

de esa pose; una más, pues, para agregar a nuestro

repertorio.