Nuevas y viejas memorias del subdesarrollo

La documentalística tras

1959: Del sujeto colectivo a los marginales con sueños frustrados

Duanel Díaz,

Princeton

Mejor que ningún otro género, el

documental expresa el espíritu de lo que algunos consideran  época

romántica de la Revolución Cubana, aquella

primera etapa concebida como un "gran salto adelante" fuera del

subdesarrollo. Los realizadores no sólo habían de ofrecer

testimonio de la "movilización total" en torno a la

producción agropecuaria que semejante propósito

conllevaba; también debían contribuir a la misma por

medio de la propaganda revolucionaria y la ilustración de las

masas. época

romántica de la Revolución Cubana, aquella

primera etapa concebida como un "gran salto adelante" fuera del

subdesarrollo. Los realizadores no sólo habían de ofrecer

testimonio de la "movilización total" en torno a la

producción agropecuaria que semejante propósito

conllevaba; también debían contribuir a la misma por

medio de la propaganda revolucionaria y la ilustración de las

masas.

El documental didáctico, un

subgénero ampliamente cultivado en la década de los

años sesenta, quintaesenciaba estos objetivos. Ciertamente, la

idea de desarrollar el país estaba ya desde 1959, pero no es

hasta después de declararse "el carácter socialista de la

revolución" que todo el énfasis se desplaza hacia el

proceso mismo de la producción. Basta comparar los documentales

didácticos de fines de los años sesenta con Adelante cubanos para apreciar esta

diferencia.

En este documental de 1959 encontramos aquel

nacionalismo un tanto retórico que la propaganda comercial de

entonces explotó: recuérdese las famosas cuchillitas

cubanas, y el Álbum de la

Revolución, compuesto por postales sobre la

insurrección contra Batista que se vendían con caramelos. de la

Revolución, compuesto por postales sobre la

insurrección contra Batista que se vendían con caramelos.

"Consumir lo que el país produce es

hacer patria", era la consigna del momento, y Adelante cubanos mostraba tanto la

diversificación industrial (construcciones por prefabricado,

industria cervecera, producción de artículos de belleza

para la mujer, etcétera), como el "gran movimiento comercial" en

que terminaba todo. "Al elevarse el nivel de vida del pueblo, se

facilita el ir más veces a la tienda", decía la voz en off, mientras mostraba a las

mujeres cubanas en el momento de la adquisición de

artículos con la etiqueta "hecho en Cuba".

Es justamente este último momento del

proceso el que quedará fuera de los documentales producidos en

número de decenas por el ICAIC

(Instituto Cubano de Arte e Industria  Cinematográficos). No ya

porque ahora, a pocos años del triunfo de 1959, todo está

racionado y apenas hay que consumir, sino sobre todo porque la nueva

ideología comunista invierte la obscenidad: si antes la

publicidad mostraba sólo, estetizándolos, los bienes de

consumo, mientras que el proceso de su producción quedaba fuera,

ahora es este último el que ocupa la escena toda. Cinematográficos). No ya

porque ahora, a pocos años del triunfo de 1959, todo está

racionado y apenas hay que consumir, sino sobre todo porque la nueva

ideología comunista invierte la obscenidad: si antes la

publicidad mostraba sólo, estetizándolos, los bienes de

consumo, mientras que el proceso de su producción quedaba fuera,

ahora es este último el que ocupa la escena toda.

Queda la retórica iniciada de 1959

("engrandecer la patria en la producción, como ya lo ha sido en

su dignidad y soberanía", se oye en Adelante cubanos, que empieza

afirmando: "Con fe en su destino y con un destino en su historia,

conciente de su obra y firme en su revolución, surge Cuba plena

de dinamismo en el año de la liberación"), pero se ha

esfumado el sentido patriótico del consumo de productos cubanos,

pues el consumo en sí ha quedado asociado al antiguo

régimen y el sistema capitalista.

El nuevo contexto

Fracasada la diversificación

industrial, son los tiempos de la producción agropecuaria, del

"cordón de La Habana" y la Zafra de los Diez Millones. Las

declaraciones de los cineastas reflejan muy bien la función del

cine en el nuevo contexto. "Para un país en revolución,

para un país que se proponga salir realmente del subdesarrollo,

el cine es un medio idóneo para informar a la población

obedeciendo a necesidades y objetivos muy concretos como los de la

educación, la producción, la salud pública, la

defensa, etc.", decía Julio García Espinosa en una

encuesta sobre el cine documental.

En El

documental didáctico y la táctica, Pastor Vega

expone, por su parte, la ideología de ese género hoy

olvidado y entonces en boga. Al tiempo que contribuye a formar a los

cineastas, el documental contribuye a formar a las masas, enfrascadas

en un proceso acelerado cuya primera etapa es la producción

agrícola, asentada en la mecanización y la

electrificación. género hoy

olvidado y entonces en boga. Al tiempo que contribuye a formar a los

cineastas, el documental contribuye a formar a las masas, enfrascadas

en un proceso acelerado cuya primera etapa es la producción

agrícola, asentada en la mecanización y la

electrificación.

Según Vega, los hombres que tienen que

llevar a cabo tal revolución son necesariamente los nuevos

espectadores, porque no hay tiempo para esperar que de entre ellos y de

las nuevas generaciones surjan las masas de técnicos

óptimamente calificados.

"La convulsión económico-social

propiciatoria del despegue sitúa al campesino recién

alfabetizado como operador de tractores y de maquinaria

agrícolas, dando el salto de los utensilios de trabajo de la

Edad Media a la segunda mitad del siglo XX". Y en ese gran salto

adelante hacia el mundo de la ciencia y la técnica, "tanto el

arte como la pedagogía deben ser medios y no fines en sí

de la inevitable transformación de la realidad".

El documental didáctico, ejemplo

extremo de la heteronomía del arte en la sociedad socialista,

juega un papel central en la ideología desarrollista de un

régimen que, destruyendo a la sociedad civil, pone a la guerra

en el centro mismo de la vida social. "La condición

revolucionaria que el hombre comporta le obliga a considerar su propia

existencia como elemento táctico de la lucha general por

alcanzar estratos superiores de vida", y el cine documental, al ocupar

un lugar central en este "combate", se eleva sobre sus limitaciones

artísticas, deviniendo "Nueva Categoría Estética".

Si la Revolución es ahora la gran obra de arte, el único

fin en sí, el medio, ¿no queda de cierto modo  ennoblecido? ennoblecido?

Alzadora de

caña (1965), El arroz

(1962), El azúcar

(1965), Cooperativas agrícolas

(1960), Construyendo (1963), Cría porcina (1965), Cultivo del tomate balizado (1967), Ganado (1967), Máquinas (1964), La mosca doméstica (1964), Vía libre a las zafra del 64

(1964), Variedades (1965), Zafra heroica (1962): los

títulos lo dicen todo, y las imágenes nos llevan a una

época marcada por una ingeniería social que, emulando el

mensaje evangélico y la milagrosa multiplicación de los

panes y los peces, pretendía regenerar al hombre y triplicar la

producción.

Tiempos en que la fascinación por la

técnica iba mucho más allá de la

sustitución de los bueyes por tractores: Castro hablaba, por

ejemplo, de "acelerar el proceso de crecimiento" de las plantas de

café aplicándoles hormonas. El nuevo canto que se oye,

según el título de un documental de la época, es

el del trabajo, y este es comprendido como la trinchera en la lucha

contra un imperialismo enfrascado en sabotear de todas las maneras

posibles el camino expedito hacia la Jauja comunista.

Todo el horror del sistema

La misma, como sabemos, no se logró, y

el fracaso de la zafra de 1969-1970 marcó el fin de la Edad de

Oro del documental didáctico. Hoy, tres décadas

después, la parte más valiosa de la

documentalística cubana refleja el estruendoso fracaso de

aquellas utopías a las que cabe aplicar la leyenda del

célebre grabado de Goya: "el sueño de la razón

produce monstruos". Donde antes estuvo el sujeto colectivo de la gran

transformación social, aparecen marginales para testimoniar la

realidad de un país de sueños frustrados y miserias de

todo tipo. Edad de

Oro del documental didáctico. Hoy, tres décadas

después, la parte más valiosa de la

documentalística cubana refleja el estruendoso fracaso de

aquellas utopías a las que cabe aplicar la leyenda del

célebre grabado de Goya: "el sueño de la razón

produce monstruos". Donde antes estuvo el sujeto colectivo de la gran

transformación social, aparecen marginales para testimoniar la

realidad de un país de sueños frustrados y miserias de

todo tipo.

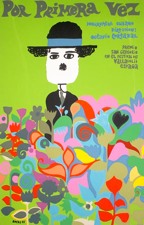

Los "palestinos" que vemos en Buscándote Habana, ilegales

en su propio país, podrían ser aquellos niños

campesinos que en Por primera vez,

de Octavio Cortázar, veían maravillados, gracias al  cine

móvil, las imágenes en movimiento. El contraste entre

aquella maravilla —que correspondía al paso de la Edad Media a

la modernidad— y esta extraña pobreza de hoy expresa los efectos

paradójicos de una revolución desarrollista. cine

móvil, las imágenes en movimiento. El contraste entre

aquella maravilla —que correspondía al paso de la Edad Media a

la modernidad— y esta extraña pobreza de hoy expresa los efectos

paradójicos de una revolución desarrollista.

Y si significativo es el caso de los

"palestinos", no lo es menos el de los "buzos", que han hecho de la

recogida de artículos y materias primas en los tanques de basura

de la capital su medio de vida. Junto a sus testimonios, francos y

realistas, tenemos, en De buzos,

leones y banqueros (Rafael Vera, 2005), los de los funcionarios

del gobierno del municipio Playa, quienes se refieren a la necesidad de

disminuir el número de buzos y a las medidas utilizadas para

ello, en una lengua ya anacrónica: aquella lengua de la

Revolución que amalgamaba la jerga burocrática con la

axiología comunista.

"Sobre estos elementos se está

accionando con fuerza", dice uno de los funcionarios. "Hay que reducir

el número de buzos, porque es una mala imagen la que se le da al

turismo", dice otra "compañera".

La profunda crisis de esa lengua, que es la de

todo un sistema que identifica a la nación con el Estado y la

patria con la revolución, se aprecia significativamente en Existen, de Esteban Insausti, donde

toman la palabra "algunos de los locos más famosos de La

Habana". Uno de ellos habla con esa lengua casi muerta que se

diría ya nadie en su sano juicio usa en Cuba. Él dice

estar de acuerdo con la mesa redonda; afirma querer "a Fidel y al

Tercer Mundo", "el comunismo, el light", "quisiera que no hubiera

más libreta, y que todo fuera por libre mercado"; dice que "la

solución que pudiera haber para quitar el período

especial" es "hacer convenios con otros países menos con Rusia

hasta que no vuelva a ser la Unión Soviética". donde

toman la palabra "algunos de los locos más famosos de La

Habana". Uno de ellos habla con esa lengua casi muerta que se

diría ya nadie en su sano juicio usa en Cuba. Él dice

estar de acuerdo con la mesa redonda; afirma querer "a Fidel y al

Tercer Mundo", "el comunismo, el light", "quisiera que no hubiera

más libreta, y que todo fuera por libre mercado"; dice que "la

solución que pudiera haber para quitar el período

especial" es "hacer convenios con otros países menos con Rusia

hasta que no vuelva a ser la Unión Soviética".

Es tentadora, desde luego, la posibilidad de

leer este discurso delirante en el sentido en que, en su

introducción a El Padre

mío, Diamela Eltit comprende el habla del mendigo

esquizofrénico como una expresión de Chile y de la crisis

de lenguaje sobrevenida a raíz del golpe de Estado. El discurso

de los locos presenta, en jirones, los residuos de la historia reciente

del país, esa marcha heroica acompañada siempre de

retóricos discursos.

Se diría que en el "período

especial", cuando la crisis económica impone el abandono total

de la ideología y la concentración de todas las fuerzas

en la dura "lucha" cotidiana, únicamente los locos conservan de

alguna manera aquella pesada carga de palabras. No por gusto el

documental presenta sus "testimonios" con imágenes de antiguos

noticieros: el corte de caña, los logros agropecuarios, la gente

en CDR, los discursos del comandante en Jefe…

Dedicado a Nicolás Guillén

Landrián, el filme de Insausti se inspira, evidentemente, en

aquellos  montajes

singulares de los mejores documentales de Nicolasito.

¿No estaba, de cierta manera, anunciado, prefigurado o

diagnosticado todo en algunos de ellos? Coffea Arabiga, el más

conocido de los documentales didácticos del ICAIC, logra captar

la dimensión pesadillesca de aquella locura colectiva que

procedía directamente de los discursos del Comandante en Jefe. montajes

singulares de los mejores documentales de Nicolasito.

¿No estaba, de cierta manera, anunciado, prefigurado o

diagnosticado todo en algunos de ellos? Coffea Arabiga, el más

conocido de los documentales didácticos del ICAIC, logra captar

la dimensión pesadillesca de aquella locura colectiva que

procedía directamente de los discursos del Comandante en Jefe.

El loco de la colina hablaba de cifras,

prometía abundancia de leche, se enfrascaba en vacas, injertos y

abonos, mientras el país entero se movilizaba en "batallas" muy

parecidas, aunque menos exitosas, que las que llevara a cabo Mussolini

en la Italia de los años treinta. El movimiento nervioso de la

cámara, la yuxtaposición de planos, el quiebre de la

narrativa convencional, logra reflejar ese "sueño de la

razón" que se llamó, entre otros nombres, Cordón

de La Habana. reflejar ese "sueño de la

razón" que se llamó, entre otros nombres, Cordón

de La Habana.

Tres años después, en Taller de

Línea y 18, ya estamos dentro de la pesadilla; la extraña

campana, los ruidos de fondo ejercen un extraño efecto de

distanciamiento: vemos a esos obreros participando en una típica

asamblea socialista o explicando en qué consiste la línea

de montaje; los oímos, como si estuvieran del otro lado del

cristal de una pecera, o de la pared del manicomio. La lengua de la

Revolución Cubana, esa lengua de cederistas y federadas,

compañeros y personales, producciones y emulaciones, aparece

como puro absurdo, el cuento de un idiota, significando nada.

Lo que debía ser el paraíso de

la comunicación, allí donde toda posible oscuridad o

doble sentido fueron desterrados por decreto, es eso: mundo de idiotas;

la comunicación es imposible desde que el espacio del yo en que

se fundamenta todo diálogo ha sido conquistado por la lengua del

Estado. Una reunión de obreros comunistas es una puesta en

escena de teatro del absurdo: he ahí, como en el discurso del

loco de Existen, todo el

horror del sistema.

27

de febrero de 2008.

El

caso UNEAC

Lecciones para una

política cultural

James Buckwalter-Arias,

Hanover College

En escritos recientes, Iván de la Nuez

y Rafael Rojas se ocupan

del perenne desencuentro entre los intelectuales cubanos y los

intelectuales de izquierdas de ultramar.1 Ya no se trata de

aquel  desencuentro

entre los “auténticos” revolucionarios cubanos y

los “señores liberales burgueses” de los países

imperialistas que Fidel Castro denunciara tras el “caso Padilla” en

1971, ya no el desencuentro entre “millones de trabajadores y

campesinos” (liderados por un caudillo aristocrático) y aquellos

“agentillos del colonialismo” (que se opusieron al encarcelamiento de

Heberto Padilla), sino el desencuentro entre intelectuales cubanos

independientes del régimen y los intelectuales metropolitanos

embelesados con la epopeya revolucionaria. Iván de la Nuez

observa que este desencuentro, al reconfigurarse múltiples veces

en los cuarenta y siete años posteriores a la emblemática

visita de Jean Paul Sartre a la isla en 1961, ha respondido, en todas

sus variantes, a los patrones coloniales o neocoloniales. En una frase

lapidaria, Iván de la Nuez caracteriza el discurso

metropolitano — tanto el discurso identificado plenamente con la

Revolución cubana y con sus posturas oficiales o identificado

como el multiculturalismo y la teoría posmoderna — como una

especie de “neocolonialismo de izquierdas.” desencuentro

entre los “auténticos” revolucionarios cubanos y

los “señores liberales burgueses” de los países

imperialistas que Fidel Castro denunciara tras el “caso Padilla” en

1971, ya no el desencuentro entre “millones de trabajadores y

campesinos” (liderados por un caudillo aristocrático) y aquellos

“agentillos del colonialismo” (que se opusieron al encarcelamiento de

Heberto Padilla), sino el desencuentro entre intelectuales cubanos

independientes del régimen y los intelectuales metropolitanos

embelesados con la epopeya revolucionaria. Iván de la Nuez

observa que este desencuentro, al reconfigurarse múltiples veces

en los cuarenta y siete años posteriores a la emblemática

visita de Jean Paul Sartre a la isla en 1961, ha respondido, en todas

sus variantes, a los patrones coloniales o neocoloniales. En una frase

lapidaria, Iván de la Nuez caracteriza el discurso

metropolitano — tanto el discurso identificado plenamente con la

Revolución cubana y con sus posturas oficiales o identificado

como el multiculturalismo y la teoría posmoderna — como una

especie de “neocolonialismo de izquierdas.”

Reconozco que cualquier juicio emitido desde

los

países pos-industriales hacia la “periferia” cubana se entiende a priori como

pronunciamiento colonialista o neocolonialista, tanto por

los militantes del Partido como por el exilio opositor; se trata de una

relación irremediablemente asimétrica en términos

de recursos materiales y en términos de los establecidos

patrones intelectuales según los cuales las colonias aportan la

materia prima, o los textos primarios, y las metrópolis la

elaboran en productos auténticos, bien embalados y teorizados.

Pero tengamos en cuenta que la izquierda metropolitana es desacreditada

no sólo desde la periferia, sino también desde el campo

victorioso, es decir, desde la hegemonía neoliberal. Tras la

desintegración del campo socialista en Europa del este, algunos

teóricos primermundistas llegan a afirmar la absoluta

superfluidad del pensamiento revolucionario de izquierda, cuyos

protagonistas durante tantos años se dejaran seducir por los

carismáticos barbudos revolucionarios cubanos; ya hemos

accedido, se argumenta, al final de la historia con el estado

democrático y liberal.2

El intelectual de izquierdas que reside en el

“Primer Mundo”, entonces, cae mal. Y cae mal en todos los campos, por

razones comprensibles. Pretende hablar contra el imperio desde el

imperio — un reto en nada comparable al de su homólogo cubano,

que

sopesa los peligros y las ventajas de hablar contra y/o dentro,

según los parámetros establecidos. Pero acá, en

las “entrañas del monstruo”, o nos callamos o aceptamos el reto

que la historia y las estructuras del poder nos han impuesto. En las

páginas que siguen, desde luego, opto por esta segunda

alternativa: quisiera conjeturar que el intelectual metropolitano tiene

un papel legítimo y “ex-céntrico” en el desarrollo del

pensamiento y la praxis político-cultural de una izquierda

anti-autoritaria y heterodoxa, y que los proyectos socialistas del

siglo XX — incluyendo la Revolución cubana — aportan importantes

lecciones históricas para la construcción de los mismos.

A principios del siglo XXI, es más que evidente que Cuba ya no

puede ser el modelo de tal construcción, ni esa vanguardia

imperfecta pero iluminada que, según los solidarios, representa

“mucho más que sus errores”, sino más bien una especie de

contramodelo. De ahí su utilidad.

No ha sido posible dentro del régimen

castrista adecuar el pensamiento socialista a las exigencias

éticas, teóricas y pragmáticas surgidas en los

últimos casi cincuenta años en los que el capitalismo

tardío (monopolista) se ha consolidado. Los organismos

denominados extra-estatales, reprimidos por el estado, no han podido

encabezar tal proyecto. A puerta cerrada y en conversaciones informales

se reconocen los estrechos límites ideológicos impuestos

por el gobierno, los riesgos y la claustrofobia, pero por razones

obvias no suelen reconocerse públicamente. Consideremos el

ejemplo de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos, la UNEAC.

Han transcurrido ya casi treinta y siete años desde el famoso

“caso Padilla” que, tras el encarcelamiento del poeta y su

autocrítica coercitiva, produjera una ruptura entre el

régimen castrista y muchos intelectuales de izquierdas en el

resto del mundo — entre ellos intelectuales del “primer mundo” como

Jean

Paul Sartre, Simóne de Beauvoir, Italo Calvino, Juan Goytisolo,

Luis Goytisolo, Marguerite Duras, Pier Paolo Pasolini y Susan Sontag. capitalismo

tardío (monopolista) se ha consolidado. Los organismos

denominados extra-estatales, reprimidos por el estado, no han podido

encabezar tal proyecto. A puerta cerrada y en conversaciones informales

se reconocen los estrechos límites ideológicos impuestos

por el gobierno, los riesgos y la claustrofobia, pero por razones

obvias no suelen reconocerse públicamente. Consideremos el

ejemplo de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos, la UNEAC.

Han transcurrido ya casi treinta y siete años desde el famoso

“caso Padilla” que, tras el encarcelamiento del poeta y su

autocrítica coercitiva, produjera una ruptura entre el

régimen castrista y muchos intelectuales de izquierdas en el

resto del mundo — entre ellos intelectuales del “primer mundo” como

Jean

Paul Sartre, Simóne de Beauvoir, Italo Calvino, Juan Goytisolo,

Luis Goytisolo, Marguerite Duras, Pier Paolo Pasolini y Susan Sontag.

Pero para los que podrían haber

anticipado a

comienzos de los años 90 que ese “caso” infausto se había

superado, y que en los años posteriores a la

desintegración del campo socialista se vislumbraba una mayor

autonomía para este organismo y otros organismos

análogos, la UNEAC ha hecho constar su intransigencia, o

más bien su incapacidad de arrostrar la autoridad del estado.

Pensemos, por ejemplo, en el caso de Antonio José Ponte, uno de

los mejores — tal vez el mejor — ensayista cubano de estos años.

Debido principalmente a su colaboración con la revista Encuentro

de la cultura cubana, con sede en Madrid, su membresía

fue

“desactivada” — eufemismo digno del léxico “New Speak” de la

novela de George Orwell. Con esta decisión la UNEAC hace

constatar su complicidad con el régimen; parece insistir que el

mismo organismo no pretende representar un punto de referencia ni

siquiera para la muy enérgica izquierda latinoamericana

contemporánea — fortalecida, por cierto, en los primeros

años de este siglo.

Consideremos también la controversia de

enero

del 2007, que surge a raíz de la aparición en la

televisión cubana de Luis Pavón Tamayo, quien

había sido presidente del Consejo Nacional de Cultura durante el

“quinquenio gris” de 1971-1975. Después de un airado intercambio

de correos electrónicos de numerosos escritores cubanos

condenando la comparecencia del ex-funcionario en el programa

“Impronta”, el secretariado de la UNEAC dirimió el conflicto

declarando que “la política cultural de la Revolución es

irreversible”. Aunque reconoció que “se habían cometido

graves errores”, la declaración más bien confirmó

lo que el evento catalizador en sí ya había demostrado,

de modo implícito pero nada sutil: la política cultural

de la Revolución era irreversible. Reconozcamos, entonces, lo

que la izquierda internacional ha demorado en reconocer abierta y

colectivamente: las instituciones culturales “no gubernamentales” de la

Revolución Cubana durante la época fidelista representan

un modelo fallido, impotente; nunca han disfrutado de la necesaria

autonomía del régimen castrista. El régimen ha

ejercido, casi desde los inicios, una función dirigente, y a

veces punitiva, sobre ellas. Mientras tanto, fuera de Cuba, los

intelectuales “solidarios” no han emprendido de modo sostenido ni

riguroso una crítica desde la izquierda del proceso

revolucionario cubano. Al contrario, las críticas más

públicas a la Revolución cubana han surgido de los

sectores más o menos alineados con el “Washington consensus”.

Ante el modelo cubano de administración

cultural, la hegemónica democracia liberal primermundista — y el

mercado libre que se sirve de ella — se yergue como el mejor de los

mundos posibles. Es más, como observa el estudioso John

Beverley, “la globalización y la economía política

neoliberal han hecho mejor [que la izquierda] un trabajo

de

desjerarquización cultural”.3

La euforia posmodernista ha

servido en cierta medida como testamento al éxito logrado por la

industria cultural. O digamos por lo menos que el mercado libre ha

superado a los gobiernos socialistas en la escenificación de

este simulacro. Rupert Murdoch ha tenido más éxito con News Corp que Fidel con Granma y los demás

órganos

estatales de diseminación en proyectar una aparente

descentralización, en proyectar un paisaje mediático de

relaciones horizontales. (Claro, Murdoch tiene más recursos

materiales que Fidel Castro.) Los caudillos socialistas del siglo

veinte, no obstante la celebrada “dictadura del proletariado”, se han

aferrado a la política vertical en la que los decretos se emiten

desde arriba para las masas congregadas abajo, en la calle, en el

campo, o ante el televisor. No concebimos a Murdoch con atuendo

militar, ni con ejército leal ni esbirros complacientes.

Murdoch, desde luego, no precisa de ellos. Pero ni en sueños

llega Fidel Castro a moldear tanto la opinión mundial ni a

estipular lo que sale y no sale a luz como lo hace Murdoch y un

puñado de congéneres suyos. Por más intelectuales

de izquierdas que seduzca Fidel, o por más activistas que se

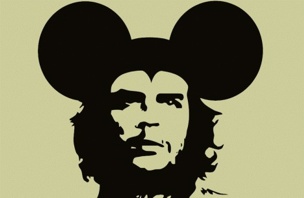

embelesen con el recuerdo y la imagen de Che Guevara, los barbudos no

atisban, siquiera, el poder ideológico, los recursos materiales

o la sofisticación mediática de News Corp, or de Clear

Channel Communications, o de The

Walt Disney Corporation. En la lucha

simbólico-industrial de la política cultural, Mickey

Mouse puede mucho más que Che Guevara; la fantasía en red, white and blue puede mucho más que

la “fantasía

roja”. neoliberal han hecho mejor [que la izquierda] un trabajo

de

desjerarquización cultural”.3

La euforia posmodernista ha

servido en cierta medida como testamento al éxito logrado por la

industria cultural. O digamos por lo menos que el mercado libre ha

superado a los gobiernos socialistas en la escenificación de

este simulacro. Rupert Murdoch ha tenido más éxito con News Corp que Fidel con Granma y los demás

órganos

estatales de diseminación en proyectar una aparente

descentralización, en proyectar un paisaje mediático de

relaciones horizontales. (Claro, Murdoch tiene más recursos

materiales que Fidel Castro.) Los caudillos socialistas del siglo

veinte, no obstante la celebrada “dictadura del proletariado”, se han

aferrado a la política vertical en la que los decretos se emiten

desde arriba para las masas congregadas abajo, en la calle, en el

campo, o ante el televisor. No concebimos a Murdoch con atuendo

militar, ni con ejército leal ni esbirros complacientes.

Murdoch, desde luego, no precisa de ellos. Pero ni en sueños

llega Fidel Castro a moldear tanto la opinión mundial ni a

estipular lo que sale y no sale a luz como lo hace Murdoch y un

puñado de congéneres suyos. Por más intelectuales

de izquierdas que seduzca Fidel, o por más activistas que se

embelesen con el recuerdo y la imagen de Che Guevara, los barbudos no

atisban, siquiera, el poder ideológico, los recursos materiales

o la sofisticación mediática de News Corp, or de Clear

Channel Communications, o de The

Walt Disney Corporation. En la lucha

simbólico-industrial de la política cultural, Mickey

Mouse puede mucho más que Che Guevara; la fantasía en red, white and blue puede mucho más que

la “fantasía

roja”.

Reconozcamos, entonces, que en el contexto

global, y

ante la hegemonía neoliberal (hegemonía algo lastimada,

por cierto, en los años que corresponden a la presidencia de

George W. Bush en los Estados Unidos) la razón de ser de una

organización verdaderamente no gubernamental de escritores y

artistas cubanos es más contundente que nunca. Es decir, el

modelo neoliberal que parece representar la única alternativa a

la política de los estados socialistas del siglo XX ofrece muy

poco al escritor de un país subalterno cuya producción

cultural e intelectual ha sido absorbida, en gran medida, por la

industria cultural metropolitana, y sobre todo, en el caso de la

literatura cubana, por la industria editorial española.

Si bien la industria cultural que teorizaron

Teodor

Adorno y Max Horkheimer en los años cuarenta nunca fue tan

monolítica, ni tan carente de valor artístico e

intelectual, ni tan incapaz de formular una perspectiva crítica

como creían éstos, hoy por hoy, a medida que las grandes

empresas multinacionales se van conglomerando,

adueñándose de un número cada vez mayor de

editoriales, periódicos y emisoras radiales y televisivas alguna

vez independientes, la misma industria cultural se ha vuelto más

masiva, más eficaz—en lo tecnológico, lo

ideológico, y en lo empresarial—de lo que Adorno y Horkheimer

podrían haber imaginado hace sesenta años.4 No es

verdad, como algunos han supuesto de modo irreflexivo, que con la

desintegración de la Unión Soviética las

circunstancias que dieron pie a la Revolución cubana y que

justificaron su política cultural anti-capitalista y

anti-imperialista se han esfumado. Al contrario, en la ausencia del

rival geopolítico, el carácter global del capitalismo se

ha consolidado. El intelectual se encuentra, entonces, ante una

disyuntiva algo paradójica; la crítica marxista del modo

de producción capitalista cobra su mayor relevancia en la hora

de su menor prestigio. Los cubanólogos, por lo menos, hemos

prescindido, de modo irreflexivo, de la herramienta crítica

más adecuada a la deconstrucción de esta coyuntura

histórica.

Por su parte, la noción de que a

través

de la democracia liberal y la liberalización del mercado, Cuba

podrá ingresar con ciudadanía plena en la así

llamada “comunidad de naciones” no le concede la importancia debida al

estatus subalterno de la nación archipiélago, ni a lo

reducido del espacio político, cultural, intelectual y comercial

que el centro metropolitano y su cultura empresarial le otorgan a los

exóticos países tropicales. Por decirlo de otro modo,

pensar que Cuba puede integrarse a la comunidad internacional con la

ciudadanía plena de Suiza o de Japón debe entenderse como

la contrapartida de la “fantasía roja” que Iván de la

Nuez analiza en su último libro — la otra cara de la misma

moneda

falsa, que ostenta el perfil de Castro por un lado y el de Washington

por el otro.

Pero, ¿cuáles son los peligros, en el

contexto global, que actualmente asedian la cultura cubana, y,

específicamente, la cultura literaria e intelectual que la UNEAC

pretende custodiar? Para empezar, reconozcamos que el modelo

político-cultural hegemónico mundial, en el que las

empresas multinacionales parecen ser los verdaderos “ciudadanos” de los

gobiernos “representativos”, y en el que el ciudadano en la calle o en

el hogar desempeña un papel esencialmente simbólico

(sobre todo en los comicios pautados), le ofrece a Cuba un mundo en el

que lo que se entiende como

cultura cubana depende tanto o más

de las decisiones de unos empresarios en las antípodas de la

ciudad letrada que de los mismos intelectuales y escritores cubanos.

Pensemos, por ejemplo, en los empresarios de

Random

House Mondadori, multinacional que ya se ha apoderado, por ejemplo, de

Grijalbo, Plaza y Janés, Sudamericana, y decenas de editoriales

en otros idiomas. Aun la biografía Fidel Castro:

Biografía a dos voces, que se hizo a base de entrevistas

con

Ignacio Ramonet, ha sido editada por la Editorial Debate — que

pertenece

a Random House Mondadori, que a su vez pertence a Bertelsmann, la casa

editorial más grande del mundo. La multinacional no sólo

absorbe el discurso supuestamente revolucionario — una vez que

éste deje de representar, en el mundo poscomunista, un verdadero

potencial revolucionario — sino que ejerce un control publicitario y

editorial sobre el mismo.5

Tal vez ejerza sobre él,

incluso, un efecto neutralizador.

Quisiera proponer en estas páginas que

a

pesar del historiado desencuentro entre intelectuales de ambas orillas,

la doble inconformidad — tanto con el dominio empresarial como con el

dominio estatal sobre la producción cultural e intelectual —

debe

constituir la base de un re-encuentro, e incluso una alianza, entre los

intelectuales de izquierda de los países capitalistas y los

intelectuales de izquierda cubanos, bien sean estos últimos

emigrantes o residentes en la isla. Debería representar, a mi

juicio, la base de una causa común entre los desafectos de las

respectivas y antitéticas experiencias políticas. Se

trataría, por cierto, de una alternativa a las alianzas

intelectuales que se han planteado entre el oficialismo cubano y la

izquierda solidaria, por un lado, y entre el exilio reaccionario y la

disidencia isleña — alianza, esta última (cabe

señalar), promovida más por el exilio que por la

disidencia interna. La única alianza que tiene sentido para los

intelectuales de izquierdas, dadas las realidades históricas,

sería la que se establece entre los intelectuales doblemente

desafectos — es decir, los que son a la vez anti-colonialistas y

anti-castristas, los que reconocen que puesto que la moneda circulada

durante la guerra fría es falsa, tiene aun menos sentido hoy que

ayer elegir entre sus dos caras.

Se objetará, tal vez, que la

experiencia del

intelectual en Cuba y la del intelectual metropolitano no son en nada

simétricas, y que la “represión” o “marginación”

sufrida por el intelectual en los Estados Unidos, por ejemplo, desde

donde se escribe este ensayo, se basa más en una

manipulación teórica que en una represión

literal — policial y carcelaria — como la que sufren los intelectuales

cubanos. El encarcelamiento de setenta y cinco disidentes cubanos en

2003 no tiene contrapartida en los Estados Unidos. De acuerdo;

reconozcamos la asimetría. Pero consideremos la posición

del intelectual estadounidense — académico, periodístico

o

independiente — cuya denuncia, por ejemplo, de la tortura

“anti-terrorista” o de la “guerra preventiva”, ha servido

principalmente para sostener la apariencia

de una pluralidad

democrática, y cuyas libertades, en los primeros años del

siglo se han ido erosionando en nombre de la unidad exigida por la

amenaza terrorista y el Patriot Act.

De la “unidad” ante el enemigo se

ha hablado ampliamente de ambos lados de la orilla. Holgaría

señalar, tal vez, la simetría retórica entre el

“you’re either with Estados Unidos, por ejemplo, desde

donde se escribe este ensayo, se basa más en una

manipulación teórica que en una represión

literal — policial y carcelaria — como la que sufren los intelectuales

cubanos. El encarcelamiento de setenta y cinco disidentes cubanos en

2003 no tiene contrapartida en los Estados Unidos. De acuerdo;

reconozcamos la asimetría. Pero consideremos la posición

del intelectual estadounidense — académico, periodístico

o

independiente — cuya denuncia, por ejemplo, de la tortura

“anti-terrorista” o de la “guerra preventiva”, ha servido

principalmente para sostener la apariencia

de una pluralidad

democrática, y cuyas libertades, en los primeros años del

siglo se han ido erosionando en nombre de la unidad exigida por la

amenaza terrorista y el Patriot Act.

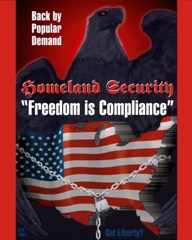

De la “unidad” ante el enemigo se

ha hablado ampliamente de ambos lados de la orilla. Holgaría

señalar, tal vez, la simetría retórica entre el

“you’re either with  us or against us” de George W. Bush y el “dentro de

la Revolución todo; contra la Revolución nada” de Fidel

Castro. us or against us” de George W. Bush y el “dentro de

la Revolución todo; contra la Revolución nada” de Fidel

Castro.

Consideremos el ejemplo concreto del

académico cubanólogo y cubano-americano que escribe este

ensayo precisamente en Miami, recordando que el Departamento de Estado

de los Estado Unidos ha designado a Cuba durante los últimos

veinticinco años como “state sponsor of terrorism”. Y tengamos

en cuenta que en los últimos meses de su administración

el ejecutivo le pondrá presión a la Cámara de

Representantes de los Estados Unidos para que apruebe las medidas ya

aprobadas en el Senado, que le otorgarían al mismo ejecutivo el

derecho de interceptar, sin permiso de las cortes FISA (Foreign

Intelligence Surveillance Act), cualquier comunicación

electrónica internacional, sin tener que contar con el aval de

ningún organismo, medidas que concederían inmunidad

judicial a las compañías de telecomunicación que

han cooperado con el gobierno. Las recientes tendencias hacia el

espionaje doméstico en los Estados Unidos tienen una clara

resonancia en el contexto cubano, y tienen implicaciones

fatídicas para los que nos comunicamos electrónicamente

con cubanos en la isla. Bajo el pretexto de una amenaza terrorista, el

gobierno puede intervenir comunicaciones que no tienen nada que ver con

el terrorismo sino con otra especie de “diversionismo

ideológico”.

Si bien el gobierno de Washington no ejerce el

dominio directo y casi absoluto sobre los medios de comunicación

que ejerce su homólogo en La Habana, el así llamado

“Washington consensus” y sus organismos mediáticos pesan mucho

más, hoy por hoy, que cualquier romanticismo revolucionario,

precisamente por el aparente consenso otorgado tan libremente, sin

coerción. Pero las medidas propuestas en el Congreso de los

Estados Unidos ponen al descubierto una vez más — si es que

hacía falta más evidencia — la relación

simbiótica que existe entre el estado y estos organismos

mediáticos. Y si aún existe alguna duda en cuanto a la

disposición de los aparatos estatales a usar la fuerza represiva

cuando no tienen el efecto deseado los aparatos ideológicos

(bien analizados hace casi cuarenta años por Louis Althusser),

consideremos por un momento la represión violenta desencadenada

en esta misma ciudad de Miami hace cuatro años durante las

manifestaciones en contra del ALCA (Area de Libre Comercio de las

Américas). En la supuesta capital del exilio cubano,

símbolo vivo y exportador de los más sagrados valores

democráticos a la isla a través de emisoras como Radio

Martí, y a través de organismos como The Cuban American

National Foundation o Hermanos

al Rescate, las protestas

pacíficas en contra del orden económico imperante se

contestaron con gases lacrimógenos, gomas de bala,

encarcelamientos, y con garrotes, que por cierto partieron por lo menos

un cráneo estudiantil. si es que

hacía falta más evidencia — la relación

simbiótica que existe entre el estado y estos organismos

mediáticos. Y si aún existe alguna duda en cuanto a la

disposición de los aparatos estatales a usar la fuerza represiva

cuando no tienen el efecto deseado los aparatos ideológicos

(bien analizados hace casi cuarenta años por Louis Althusser),

consideremos por un momento la represión violenta desencadenada

en esta misma ciudad de Miami hace cuatro años durante las

manifestaciones en contra del ALCA (Area de Libre Comercio de las

Américas). En la supuesta capital del exilio cubano,

símbolo vivo y exportador de los más sagrados valores

democráticos a la isla a través de emisoras como Radio

Martí, y a través de organismos como The Cuban American

National Foundation o Hermanos

al Rescate, las protestas

pacíficas en contra del orden económico imperante se

contestaron con gases lacrimógenos, gomas de bala,

encarcelamientos, y con garrotes, que por cierto partieron por lo menos

un cráneo estudiantil.

Desde esta óptica, la idea de una

unión de escritores e intelectuales verdaderamente no

gubernamental podría representar ya no la consagrada portavoz de

las masas sino un modesto comienzo de resistencia desde la ciudad

letrada, la posibilidad de una mínima agencia política

colectiva frente al Estado — frente a los Estados de ambos lados de la

orilla, desde luego — y frente  a la administración de la

cultura

por la cada vez más consolidada industria capitalista y los

aparatos represivos que defienden sus intereses. Es más,

podría representar en estos días la posibilidad de una

agencia política transnacional que refleje la realidad

geográfica e ideológica de lo que se ha dado en llamarse

la “diáspora” cubana (aunque los salvadoreños y los

guatemaltecos desterrados, por ejemplo, siguen siendo “emigrantes”).

Los principios

anti-capitalistas y anti-imperialistas de entidades como

la UNEAC — ya que no su verdadero ejemplo histórico — resultan

más contundentes hoy, tal vez, que hace casi cincuenta

años cuando se formó este organismo. a la administración de la

cultura

por la cada vez más consolidada industria capitalista y los

aparatos represivos que defienden sus intereses. Es más,

podría representar en estos días la posibilidad de una

agencia política transnacional que refleje la realidad

geográfica e ideológica de lo que se ha dado en llamarse

la “diáspora” cubana (aunque los salvadoreños y los

guatemaltecos desterrados, por ejemplo, siguen siendo “emigrantes”).

Los principios

anti-capitalistas y anti-imperialistas de entidades como

la UNEAC — ya que no su verdadero ejemplo histórico — resultan

más contundentes hoy, tal vez, que hace casi cincuenta

años cuando se formó este organismo.

He querido subrayar que, a largo plazo, en

poco le

beneficia al intelectual elegir entre los existentes modelos

represivos, optando por el que le parece menos maligno. No le conviene

a la izquierda, a principios del siglo XXI, conformarse ni con la

hegemonía neoliberal que se ha impuesto ni con las

mitologías socialistas del siglo pasado que parecen haber

perdido. Al contrario, habría que aprender de las

resistencias

anteriores, tanto o más de sus errores que de sus aciertos, ya

que los primeros parecen ser los más abundantes. Hay muchos

indicios de que un imaginario intelectual anti-neoliberal se va

edificando, aun entre algunos cubanos exiliados que tienen mucho motivo

para sospechar de cualquier discurso anti-capitalista o

anti-imperialista. contrario, habría que aprender de las

resistencias

anteriores, tanto o más de sus errores que de sus aciertos, ya

que los primeros parecen ser los más abundantes. Hay muchos

indicios de que un imaginario intelectual anti-neoliberal se va

edificando, aun entre algunos cubanos exiliados que tienen mucho motivo

para sospechar de cualquier discurso anti-capitalista o

anti-imperialista.

Pido se me conceda, entonces, este breve

ejercicio

de pensamiento utópico tras el espectacular fracaso de la

Utopía cubana. Sospecho que sólo un tercer pensamiento

utópico le puede servir de contrapeso a éste y a aquel

otro que no se reconoce como tal, y que afirma, por ejemplo, que la

“democracia liberal” en los países metropolitanos no tiene nada

de simulacro, y mucho menos de eufemismo, o que el mercado fue alguna

vez, o podría ser en el futuro, realmente “libre” para los

trabajadores — es decir, para la gran mayoría de las personas

del

mundo (que por cierto aprenden a identificarse cada vez más como

consumidores que como trabajadores).  Concluyo, entonces, con una

hipótesis: para renovar en el contexto cubano-global la

estancada política cultural de izquierdas, hacen falta

instituciones análogas

a la UNEAC o Casa de las Américas

o el ICAIC — si bien contrapuestas a las mismas, o a su ejemplo durante

los años fidelistas — capaces de ejercer las funciones

organizativas, editoriales, y publicitarias que han quedado en manos de

la burocracia socialista, por un lado, y del mundo empresarial por otro

lado. El diálogo necesario precisa de un foro, de instituciones,

de una colectividad y una praxis política. Hacen falta

organismos anti-imperialistas y democráticos, socialistas y

heterodoxos, compuestos por cubanos de “todas partes del imperio”, que

rechacen tanto las epopeyas totalizantes de la revolución en el

poder como aquellas viejas “teleologías insulares” de las

élites criollas. Tal organización

político-cultural podría inaugurarse, acaso, con el

simple otorgamiento de un premio literario para el mejor ensayista

cubano, hace pocos años “desactivado” en la UNEAC. Concluyo, entonces, con una

hipótesis: para renovar en el contexto cubano-global la

estancada política cultural de izquierdas, hacen falta

instituciones análogas

a la UNEAC o Casa de las Américas

o el ICAIC — si bien contrapuestas a las mismas, o a su ejemplo durante

los años fidelistas — capaces de ejercer las funciones

organizativas, editoriales, y publicitarias que han quedado en manos de

la burocracia socialista, por un lado, y del mundo empresarial por otro

lado. El diálogo necesario precisa de un foro, de instituciones,

de una colectividad y una praxis política. Hacen falta

organismos anti-imperialistas y democráticos, socialistas y

heterodoxos, compuestos por cubanos de “todas partes del imperio”, que

rechacen tanto las epopeyas totalizantes de la revolución en el

poder como aquellas viejas “teleologías insulares” de las

élites criollas. Tal organización

político-cultural podría inaugurarse, acaso, con el

simple otorgamiento de un premio literario para el mejor ensayista

cubano, hace pocos años “desactivado” en la UNEAC.

Notas

1. Pienso, por ejemplo, en Fantasía

Roja, de Iván de la Nuez, o el artículo “La

anatomía del entusiasmo,” de Rafael Rojas (de la Nuez,

Iván. Fantasía Roja: La

Revolución cubana y los intelectuales de izquierdas.

Barcelona : Debate, 2006; Rojas, Rafael. “Anatomía del

entusiasmo” Encuentro de la cultura

cubana. 45/46 (2007), pp. 3-15).

2. Fukuyama, Francis. The End of

History and the Last Man. New York: Free Press, 1992.

3. Beverley, John. “El latinoamericanismo después de ‘9/11’”. Casa de las américas 241

(2005).

4. Adorno, Teodor y Max Horkheimer. The

Dialectic of Enlightenment. New York: Herder and Herder, 1972.

5. Ramonet, Ignacio. Fidel Castro:

Biografía a dos voces. Editorial Debate (Random

House-Mondadori), 2006.

|

época

romántica de la Revolución Cubana, aquella

primera etapa concebida como un "gran salto adelante" fuera del

subdesarrollo. Los realizadores no sólo habían de ofrecer

testimonio de la "movilización total" en torno a la

producción agropecuaria que semejante propósito

conllevaba; también debían contribuir a la misma por

medio de la propaganda revolucionaria y la ilustración de las

masas.

época

romántica de la Revolución Cubana, aquella

primera etapa concebida como un "gran salto adelante" fuera del

subdesarrollo. Los realizadores no sólo habían de ofrecer

testimonio de la "movilización total" en torno a la

producción agropecuaria que semejante propósito

conllevaba; también debían contribuir a la misma por

medio de la propaganda revolucionaria y la ilustración de las

masas. de la

Revolución

de la

Revolución Cinematográficos). No ya

porque ahora, a pocos años del triunfo de 1959, todo está

racionado y apenas hay que consumir, sino sobre todo porque la nueva

ideología comunista invierte la obscenidad: si antes la

publicidad mostraba sólo, estetizándolos, los bienes de

consumo, mientras que el proceso de su producción quedaba fuera,

ahora es este último el que ocupa la escena toda.

Cinematográficos). No ya

porque ahora, a pocos años del triunfo de 1959, todo está

racionado y apenas hay que consumir, sino sobre todo porque la nueva

ideología comunista invierte la obscenidad: si antes la

publicidad mostraba sólo, estetizándolos, los bienes de

consumo, mientras que el proceso de su producción quedaba fuera,

ahora es este último el que ocupa la escena toda. género hoy

olvidado y entonces en boga. Al tiempo que contribuye a formar a los

cineastas, el documental contribuye a formar a las masas, enfrascadas

en un proceso acelerado cuya primera etapa es la producción

agrícola, asentada en la mecanización y la

electrificación.

género hoy

olvidado y entonces en boga. Al tiempo que contribuye a formar a los

cineastas, el documental contribuye a formar a las masas, enfrascadas

en un proceso acelerado cuya primera etapa es la producción

agrícola, asentada en la mecanización y la

electrificación. ennoblecido?

ennoblecido? Edad de

Oro del documental didáctico. Hoy, tres décadas

después, la parte más valiosa de la

documentalística cubana refleja el estruendoso fracaso de

aquellas utopías a las que cabe aplicar la leyenda del

célebre grabado de Goya: "el sueño de la razón

produce monstruos". Donde antes estuvo el sujeto colectivo de la gran

transformación social, aparecen marginales para testimoniar la

realidad de un país de sueños frustrados y miserias de

todo tipo.

Edad de

Oro del documental didáctico. Hoy, tres décadas

después, la parte más valiosa de la

documentalística cubana refleja el estruendoso fracaso de

aquellas utopías a las que cabe aplicar la leyenda del

célebre grabado de Goya: "el sueño de la razón

produce monstruos". Donde antes estuvo el sujeto colectivo de la gran

transformación social, aparecen marginales para testimoniar la

realidad de un país de sueños frustrados y miserias de

todo tipo. cine

móvil, las imágenes en movimiento. El contraste entre

aquella maravilla —que correspondía al paso de la Edad Media a

la modernidad— y esta extraña pobreza de hoy expresa los efectos

paradójicos de una revolución desarrollista.

cine

móvil, las imágenes en movimiento. El contraste entre

aquella maravilla —que correspondía al paso de la Edad Media a

la modernidad— y esta extraña pobreza de hoy expresa los efectos

paradójicos de una revolución desarrollista. donde

toman la palabra "algunos de los locos más famosos de La

Habana". Uno de ellos habla con esa lengua casi muerta que se

diría ya nadie en su sano juicio usa en Cuba. Él dice

estar de acuerdo con la mesa redonda; afirma querer "a Fidel y al

Tercer Mundo", "el comunismo, el light", "quisiera que no hubiera

más libreta, y que todo fuera por libre mercado"; dice que "la

solución que pudiera haber para quitar el período

especial" es "hacer convenios con otros países menos con Rusia

hasta que no vuelva a ser la Unión Soviética".

donde

toman la palabra "algunos de los locos más famosos de La

Habana". Uno de ellos habla con esa lengua casi muerta que se

diría ya nadie en su sano juicio usa en Cuba. Él dice

estar de acuerdo con la mesa redonda; afirma querer "a Fidel y al

Tercer Mundo", "el comunismo, el light", "quisiera que no hubiera

más libreta, y que todo fuera por libre mercado"; dice que "la

solución que pudiera haber para quitar el período

especial" es "hacer convenios con otros países menos con Rusia

hasta que no vuelva a ser la Unión Soviética". montajes

singulares de los mejores documentales de Nicolasito.

¿No estaba, de cierta manera, anunciado, prefigurado o

diagnosticado todo en algunos de ellos?

montajes

singulares de los mejores documentales de Nicolasito.

¿No estaba, de cierta manera, anunciado, prefigurado o

diagnosticado todo en algunos de ellos?  reflejar ese "sueño de la

razón" que se llamó, entre otros nombres, Cordón

de La Habana.

reflejar ese "sueño de la

razón" que se llamó, entre otros nombres, Cordón

de La Habana. desencuentro

entre los “auténticos” revolucionarios cubanos y

los “señores liberales burgueses” de los países

imperialistas que Fidel Castro denunciara tras el “caso Padilla” en

1971, ya no el desencuentro entre “millones de trabajadores y

campesinos” (liderados por un caudillo aristocrático) y aquellos

“agentillos del colonialismo” (que se opusieron al encarcelamiento de

Heberto Padilla), sino el desencuentro entre intelectuales cubanos

independientes del régimen y los intelectuales metropolitanos

embelesados con la epopeya revolucionaria. Iván de la Nuez

observa que este desencuentro, al reconfigurarse múltiples veces

en los cuarenta y siete años posteriores a la emblemática

visita de Jean Paul Sartre a la isla en 1961, ha respondido, en todas

sus variantes, a los patrones coloniales o neocoloniales. En una frase

lapidaria, Iván de la Nuez caracteriza el discurso

metropolitano — tanto el discurso identificado plenamente con la

Revolución cubana y con sus posturas oficiales o identificado

como el multiculturalismo y la teoría posmoderna — como una

especie de “neocolonialismo de izquierdas.”

desencuentro

entre los “auténticos” revolucionarios cubanos y

los “señores liberales burgueses” de los países

imperialistas que Fidel Castro denunciara tras el “caso Padilla” en

1971, ya no el desencuentro entre “millones de trabajadores y

campesinos” (liderados por un caudillo aristocrático) y aquellos

“agentillos del colonialismo” (que se opusieron al encarcelamiento de

Heberto Padilla), sino el desencuentro entre intelectuales cubanos

independientes del régimen y los intelectuales metropolitanos

embelesados con la epopeya revolucionaria. Iván de la Nuez

observa que este desencuentro, al reconfigurarse múltiples veces

en los cuarenta y siete años posteriores a la emblemática

visita de Jean Paul Sartre a la isla en 1961, ha respondido, en todas

sus variantes, a los patrones coloniales o neocoloniales. En una frase

lapidaria, Iván de la Nuez caracteriza el discurso

metropolitano — tanto el discurso identificado plenamente con la

Revolución cubana y con sus posturas oficiales o identificado

como el multiculturalismo y la teoría posmoderna — como una

especie de “neocolonialismo de izquierdas.”  capitalismo

tardío (monopolista) se ha consolidado. Los organismos

denominados extra-estatales, reprimidos por el estado, no han podido

encabezar tal proyecto. A puerta cerrada y en conversaciones informales

se reconocen los estrechos límites ideológicos impuestos

por el gobierno, los riesgos y la claustrofobia, pero por razones

obvias no suelen reconocerse públicamente. Consideremos el

ejemplo de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos, la UNEAC.

Han transcurrido ya casi treinta y siete años desde el famoso

“caso Padilla” que, tras el encarcelamiento del poeta y su

autocrítica coercitiva, produjera una ruptura entre el

régimen castrista y muchos intelectuales de izquierdas en el

resto del mundo — entre ellos intelectuales del “primer mundo” como

Jean

Paul Sartre, Simóne de Beauvoir, Italo Calvino, Juan Goytisolo,

Luis Goytisolo, Marguerite Duras, Pier Paolo Pasolini y Susan Sontag.

capitalismo

tardío (monopolista) se ha consolidado. Los organismos

denominados extra-estatales, reprimidos por el estado, no han podido

encabezar tal proyecto. A puerta cerrada y en conversaciones informales

se reconocen los estrechos límites ideológicos impuestos

por el gobierno, los riesgos y la claustrofobia, pero por razones

obvias no suelen reconocerse públicamente. Consideremos el

ejemplo de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos, la UNEAC.

Han transcurrido ya casi treinta y siete años desde el famoso

“caso Padilla” que, tras el encarcelamiento del poeta y su

autocrítica coercitiva, produjera una ruptura entre el

régimen castrista y muchos intelectuales de izquierdas en el

resto del mundo — entre ellos intelectuales del “primer mundo” como

Jean

Paul Sartre, Simóne de Beauvoir, Italo Calvino, Juan Goytisolo,

Luis Goytisolo, Marguerite Duras, Pier Paolo Pasolini y Susan Sontag.  neoliberal han hecho mejor [que la izquierda] un trabajo

de

desjerarquización cultural”.

neoliberal han hecho mejor [que la izquierda] un trabajo

de

desjerarquización cultural”. Estados Unidos, por ejemplo, desde

donde se escribe este ensayo, se basa más en una

manipulación teórica que en una represión

literal — policial y carcelaria — como la que sufren los intelectuales

cubanos. El encarcelamiento de setenta y cinco disidentes cubanos en

2003 no tiene contrapartida en los Estados Unidos. De acuerdo;

reconozcamos la asimetría. Pero consideremos la posición

del intelectual estadounidense — académico, periodístico

o

independiente — cuya denuncia, por ejemplo, de la tortura

“anti-terrorista” o de la “guerra preventiva”, ha servido

principalmente para sostener la

Estados Unidos, por ejemplo, desde

donde se escribe este ensayo, se basa más en una

manipulación teórica que en una represión

literal — policial y carcelaria — como la que sufren los intelectuales

cubanos. El encarcelamiento de setenta y cinco disidentes cubanos en

2003 no tiene contrapartida en los Estados Unidos. De acuerdo;

reconozcamos la asimetría. Pero consideremos la posición

del intelectual estadounidense — académico, periodístico

o

independiente — cuya denuncia, por ejemplo, de la tortura

“anti-terrorista” o de la “guerra preventiva”, ha servido

principalmente para sostener la  us or against us” de George W. Bush y el “dentro de

la Revolución todo; contra la Revolución nada” de Fidel

Castro.

us or against us” de George W. Bush y el “dentro de

la Revolución todo; contra la Revolución nada” de Fidel

Castro. si es que

hacía falta más evidencia — la relación

simbiótica que existe entre el estado y estos organismos

mediáticos. Y si aún existe alguna duda en cuanto a la

disposición de los aparatos estatales a usar la fuerza represiva

cuando no tienen el efecto deseado los aparatos ideológicos

(bien analizados hace casi cuarenta años por Louis Althusser),

consideremos por un momento la represión violenta desencadenada

en esta misma ciudad de Miami hace cuatro años durante las

manifestaciones en contra del ALCA (Area de Libre Comercio de las

Américas). En la supuesta capital del exilio cubano,

símbolo vivo y exportador de los más sagrados valores

democráticos a la isla a través de emisoras como Radio

Martí, y a través de organismos como

si es que

hacía falta más evidencia — la relación

simbiótica que existe entre el estado y estos organismos

mediáticos. Y si aún existe alguna duda en cuanto a la

disposición de los aparatos estatales a usar la fuerza represiva

cuando no tienen el efecto deseado los aparatos ideológicos

(bien analizados hace casi cuarenta años por Louis Althusser),

consideremos por un momento la represión violenta desencadenada

en esta misma ciudad de Miami hace cuatro años durante las

manifestaciones en contra del ALCA (Area de Libre Comercio de las

Américas). En la supuesta capital del exilio cubano,

símbolo vivo y exportador de los más sagrados valores

democráticos a la isla a través de emisoras como Radio

Martí, y a través de organismos como  a la administración de la

cultura

por la cada vez más consolidada industria capitalista y los

aparatos represivos que defienden sus intereses. Es más,

podría representar en estos días la posibilidad de una

agencia política transnacional que refleje la realidad

geográfica e ideológica de lo que se ha dado en llamarse

la “diáspora” cubana (aunque los salvadoreños y los

guatemaltecos desterrados, por ejemplo, siguen siendo “emigrantes”).

Los

a la administración de la

cultura

por la cada vez más consolidada industria capitalista y los

aparatos represivos que defienden sus intereses. Es más,

podría representar en estos días la posibilidad de una

agencia política transnacional que refleje la realidad

geográfica e ideológica de lo que se ha dado en llamarse

la “diáspora” cubana (aunque los salvadoreños y los

guatemaltecos desterrados, por ejemplo, siguen siendo “emigrantes”).

Los  contrario, habría que aprender de las

resistencias

anteriores, tanto o más de sus errores que de sus aciertos, ya

que los primeros parecen ser los más abundantes. Hay muchos

indicios de que un imaginario intelectual anti-neoliberal se va

edificando, aun entre algunos cubanos exiliados que tienen mucho motivo

para sospechar de cualquier discurso anti-capitalista o

anti-imperialista.

contrario, habría que aprender de las

resistencias

anteriores, tanto o más de sus errores que de sus aciertos, ya

que los primeros parecen ser los más abundantes. Hay muchos

indicios de que un imaginario intelectual anti-neoliberal se va

edificando, aun entre algunos cubanos exiliados que tienen mucho motivo

para sospechar de cualquier discurso anti-capitalista o

anti-imperialista. Concluyo, entonces, con una

hipótesis: para renovar en el contexto cubano-global la

estancada política cultural de izquierdas, hacen falta

instituciones

Concluyo, entonces, con una

hipótesis: para renovar en el contexto cubano-global la

estancada política cultural de izquierdas, hacen falta

instituciones