|

|

|

|

||

| La

Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha artificial | Ecos

y murmullos |

||

| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

|

|

|

|

||

| La

Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha artificial | Ecos

y murmullos |

||

| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

| Historia

de una pelea cubana contra los demonios* Fernando Ortiz Capítulo I SUMARIO: Una guerra libertadora. ¿Dónde se dieron los más valientes cubanos? Derrota de más de 800 000 demonios. ¿Sevilla y Cuba están cerca de los infiernos? Carecen de información las ”almas en pena". La estantigua de la Isabela. La llorona de Remedios. Nuestro ignorancia del mundo infernal. ¿Había demonios? Su figura. ¿Eran negros? Queremos narrar una guerra que hace siglos sufrieron los cubanos. Es muy desconocida. No  está registrada entre las cruentas

luchas por las libertades de Cuba, pero indudablemente fue una

contienda libertadora; tan singular, ardua, he-roica y llena de

enseñanzas para la posteridad que los cubanos no debemos

olvidarla. La victoria se logró después de esfuerzos tan

tenaces y contra enemigos tan pavorosos que la memoria de tales

vencedores debe ser honrada a través de las generaciones. está registrada entre las cruentas

luchas por las libertades de Cuba, pero indudablemente fue una

contienda libertadora; tan singular, ardua, he-roica y llena de

enseñanzas para la posteridad que los cubanos no debemos

olvidarla. La victoria se logró después de esfuerzos tan

tenaces y contra enemigos tan pavorosos que la memoria de tales

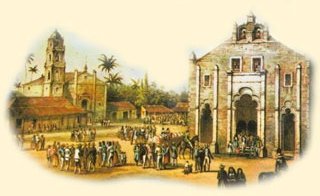

vencedores debe ser honrada a través de las generaciones.Si se preguntara qué región o pueblo de Cuba puede gloriarse de contar en su historia con los vecinos más valerosos, habría mucha indecisión en dar una respuesta. Algunos se inclinan a creer que donde en Cuba se han dado ciudadanos de más sostenida entereza cívica ha sido en la vetusta villa de San Juan de los Remedios del Cayo. Dícese que el 3 de mayo de 1514, un intrépido y desaforado conquistador español, Vasco Porcallo de Figueroa, muy enriquecido con encomiendas de indios en las villas de Trinidad, Sancti Spíritus y Camagüey, fue fundador de Remedios, según las Crónicas de López de Velasco (1571). Sirvióle de base al palafítico pueblo indio de Carahate, construido sobre horcones en el fondeadero de  Tesico, “en la ribera del mar del norte”. A la nueva

población se le denominó Santa Cruz de la Sabana, o Cavana, y fue también

conocida por Santa Cruz de Porcallo.

No tuvo en sus comienzos categoría de villa y sólo fue un

caserío dependiente del municipio de Sancti Spiritus.1 “En el lugar conocido por la Zavana construyó Porcallo un

poblado en el que fijó su residencia habitual. Constaba,

según afirmación del obispo Sarmiento que lo

visitó en 1544, de veinte casas para aposento de indios y

españoles, e iglesia con capellán letrado encargado de

instruir a los indios, a los esclavos y a sus propios hijos. Porcallo

poseía más de ochenta aborígenes y ciento veinte

esclavos negros, teniendo además a su lado veinte

españoles de los que la mitad eran pajes a su servicio; se

hacía acompañar por numerosa servidumbre y aparato cuando

viajaba de una a otra de sus propiedades y hacía gran

ostentación de sus bienes.” Porcallo, pese a sus criminales

desafueros, no olvidaba la religión. En una información

testifical promovida por Esteban de la Cerca, doce años

después de su muerte, o sea en 1562, un testigo llamado Argote

dice en su declaración “que se crió en casa de Porcallo y

le sirvió hasta su muerte, sabe que se trataba como

señor, que tenía muchos criados, su casa muy adornada, y

repostería, de modo que cuando iba a visitar los pueblos y

haciendas de su pertenencia llevaba los criados y aparato que dicen

suele llevar un grande en España, y siempre le acompañaba

su capellán, que le decía misa y administraba los

sacramentos”.2 Tesico, “en la ribera del mar del norte”. A la nueva

población se le denominó Santa Cruz de la Sabana, o Cavana, y fue también

conocida por Santa Cruz de Porcallo.

No tuvo en sus comienzos categoría de villa y sólo fue un

caserío dependiente del municipio de Sancti Spiritus.1 “En el lugar conocido por la Zavana construyó Porcallo un

poblado en el que fijó su residencia habitual. Constaba,

según afirmación del obispo Sarmiento que lo

visitó en 1544, de veinte casas para aposento de indios y

españoles, e iglesia con capellán letrado encargado de

instruir a los indios, a los esclavos y a sus propios hijos. Porcallo

poseía más de ochenta aborígenes y ciento veinte

esclavos negros, teniendo además a su lado veinte

españoles de los que la mitad eran pajes a su servicio; se

hacía acompañar por numerosa servidumbre y aparato cuando

viajaba de una a otra de sus propiedades y hacía gran

ostentación de sus bienes.” Porcallo, pese a sus criminales

desafueros, no olvidaba la religión. En una información

testifical promovida por Esteban de la Cerca, doce años

después de su muerte, o sea en 1562, un testigo llamado Argote

dice en su declaración “que se crió en casa de Porcallo y

le sirvió hasta su muerte, sabe que se trataba como

señor, que tenía muchos criados, su casa muy adornada, y

repostería, de modo que cuando iba a visitar los pueblos y

haciendas de su pertenencia llevaba los criados y aparato que dicen

suele llevar un grande en España, y siempre le acompañaba

su capellán, que le decía misa y administraba los

sacramentos”.2Remedios tardó en prosperar como poblado, sufriendo la general penuria y decadencia de los tempranos poblamientos de Cuba, que fueron abandonándose por los conquistadores cuando se' sintieron atraídos por las fabulosas riquezas de Tierra Firme. Luego, a lo largo de más de un siglo, ya como San Juan de los Remedios del Cayo va aumentando muy lentamente en población y riqueza, hasta que ya en la segunda mitad del quinientos (entre -1571 y 1577), cuenta con villazgo, en terrenos segregado de Sancti Spíritus, y haciendas pecuarias y bucaneras. Y la distinguen, con sus tratos y agresividades, así los piratas y filibusteros como los energúmenos y demonios, y, con su resistencia, sus vecinos y alcaldes. Valientes los hubo y hay en toda Cuba. ¡Cierto! ¿Valientes por su patriotismo? Todas las regiónes cubanas han dado su puñado de héroes a la patria. ¡En Cuba se sabe morir! ¿Valientes por su valor en las ciencias, las letras o las artes? No hay comarca cubana que no haya ofrecido brillantes destellos a la estrella nacional. ¿Valientes por su digna actitud ante los trabajos de la vida y de sus congojas? En toda Cuba se ha sufrido con fortaleza de ánimo y todavía se sabe sufrir. Y, además, a juzgar por observaciones propias y exclamaciones ajenas, reflejadas por las metáforas del folklore, no parece arriesgado afirmar que en toda población cubana es fácil encontrarse por lo menos con un “valiente tipo”, con algún “valiente bribón” y hasta con muchos “valientes sinvergüenzas”, amén de baladrones altaneros y ridículos, simuladores de toda valentía. Estas fueron y son experiencias cotidianas. También en la villa de Remedios se dieron valientes patriotas, intelectuales y bregadores de la vida y, de cuando en cuando, alguno que otro pillastre de muy connotado valimiento. Pero allí hubo también vecinos tan excepcionalmente corajudos y empecinados por la justicia que ganaron victorias contra los adversarios más numerosos y peores. En toda Cuba se dieron valientes que una y otra vez vencieron a los enemigos de la patria; a los peligros de la incultura y a los sinsabores de la vida; pero en parte alguna de Cuba como en Remedios hubo vecinos que derrotaron tan a brazo partido a los más astutos, perversos y tenaces enemigos del género humano. Los remedianos vencieron “al enemigo malo”, al mismísimo demonio. ¡Vade retro! Fue una guerra por las libertades, larga y porfiada, en la cual se dieron episodios tan trágicos como el incendio de una ciudad y la intervención de lo sobrenatural, representado, entre otros, por personajes tan eminentes como el Santísimo Sacramento y el Malditísimo Lucifer. Cuando la guerra decisiva de la independencia de Cuba, hubo en 1896, una refriega entre mambises y colonialistas que la historia recuerda como la batalla del Purgatorio. Fue ésta bien poca cosa, comparada con aquélla que, junto a una Boca de los Infiernos, ciertos cubanos de fines del siglo xvi sostuvieron a la vez contra muchas legiones de demonios, aliadas de un arrogante inquisidor y apoyadas por un rey poderosísimo en la cristiandad, que sin saberlo estaba de su mala parte. Esto hay que pensarlo así no por fábula folklórica ni leyenda popular, ni por inferencia precipitada,  ni

por ilusión de entusiasmo lugareño, sino por el

testimonio de varios documentos levantados bajo fe jurada y por el

respetable dicho que debía ser legalmente fidedigno de notarios,

sacerdotes y alcaldes; y hasta por un juramento prestado por el

mismísimo Lucifer. Los

que escriben de historia con frecuencia suelen ser impugnados por

quienes estiman que nada es histórico si no consta de un papel o

de una piedra. ¡La idolatría erudita del documento

archivado! Pues ahí están unos documentos solemnizados

con todas las ritualidades de la ley; y ahí hay, además,

copia de autos gubernativos, los cuales no dejarán duda de

aquella memorable victoria que contra millares de demonios ganaron

algunos vecinos de Remedios en la segunda mitad del siglo XVII. Eh los

fastos de las municipalidades hispánicas, las glorias de los

alcaldes y regidores remedianos acaso tengan un aproximable

parangón en las del famoso don Pedro Crespo, alcalde de Zalamea,

que se resistió al ejército del rey, y en las del alcalde

de Móstoles que, con su ayuntamiento, declaró la guerra a

Napoleón. Pero los de Remedios hicieron más, desafiaron a

los demonios, con el Rey del Mal y Emperador de los Infiernos a su

cabeza, y a todos los vencieron, aun cuando todavía no haya

habido poetas que canten sus hazañas épicas. Y

también se negaron los remedianos a obedecer al parroco, al

obispo, al gobernador y al rey; pero esto último no fue episodio

inusitado en la historia del pueblo cubano. Si nuestra gente,

según dicen, ha pecado de mala crianza, sus gobernantes han

solido ser pésimos criadores. ni

por ilusión de entusiasmo lugareño, sino por el

testimonio de varios documentos levantados bajo fe jurada y por el

respetable dicho que debía ser legalmente fidedigno de notarios,

sacerdotes y alcaldes; y hasta por un juramento prestado por el

mismísimo Lucifer. Los

que escriben de historia con frecuencia suelen ser impugnados por

quienes estiman que nada es histórico si no consta de un papel o

de una piedra. ¡La idolatría erudita del documento

archivado! Pues ahí están unos documentos solemnizados

con todas las ritualidades de la ley; y ahí hay, además,

copia de autos gubernativos, los cuales no dejarán duda de

aquella memorable victoria que contra millares de demonios ganaron

algunos vecinos de Remedios en la segunda mitad del siglo XVII. Eh los

fastos de las municipalidades hispánicas, las glorias de los

alcaldes y regidores remedianos acaso tengan un aproximable

parangón en las del famoso don Pedro Crespo, alcalde de Zalamea,

que se resistió al ejército del rey, y en las del alcalde

de Móstoles que, con su ayuntamiento, declaró la guerra a

Napoleón. Pero los de Remedios hicieron más, desafiaron a

los demonios, con el Rey del Mal y Emperador de los Infiernos a su

cabeza, y a todos los vencieron, aun cuando todavía no haya

habido poetas que canten sus hazañas épicas. Y

también se negaron los remedianos a obedecer al parroco, al

obispo, al gobernador y al rey; pero esto último no fue episodio

inusitado en la historia del pueblo cubano. Si nuestra gente,

según dicen, ha pecado de mala crianza, sus gobernantes han

solido ser pésimos criadores.Una de las bases ideológicas de aquella ruda controversia que se desarrolló en Remedios fue la creencia en la positiva existencia material del infierno, no sólo como reclusorio de la penitenciaría ultramundana, para la condena perpetua de los grandes pecadores, sino para fortaleza y alcázar de los demonios. La idea de los infiernos no era nueva, ni en Cuba ni en el Viejo Mundo; pues nació en las antiguas civilizaciones. En estas Indias debió de ser don Cristóbal Colón quien trajo consigo la  idea del infierno. Es dudoso si antes de la conquista

por España ya en Cuba se creía por los aborígenes

en el antro infernal. El padre Las Casas nos refiere esta

información de un cacique: “Según lo que acá

sentimos, decía este indio, dos lugares hay en la otra vida

donde van las ánimas de los cuerpos salidas, uno malo y lleno de

tinieblas, guardado para los que turban y hacen mal al linaje de los

hombres, otro lugar es alegre y bueno, donde se han de aposentar los

que, mientras acá vivieran, aman la paz y quietud de las gentes”.3 Pero esto no basta para inferir con

certeza cuál era la original teología escatológica

de los indios cubanos, cuya citada manifestación más bien

parece influida por el posterior catequismo del español. idea del infierno. Es dudoso si antes de la conquista

por España ya en Cuba se creía por los aborígenes

en el antro infernal. El padre Las Casas nos refiere esta

información de un cacique: “Según lo que acá

sentimos, decía este indio, dos lugares hay en la otra vida

donde van las ánimas de los cuerpos salidas, uno malo y lleno de

tinieblas, guardado para los que turban y hacen mal al linaje de los

hombres, otro lugar es alegre y bueno, donde se han de aposentar los

que, mientras acá vivieran, aman la paz y quietud de las gentes”.3 Pero esto no basta para inferir con

certeza cuál era la original teología escatológica

de los indios cubanos, cuya citada manifestación más bien

parece influida por el posterior catequismo del español.La brega de los remedianos con los demonios fue capaz de imponer pavura al más tibio creyente; así por su duración, pues tardó lustros en desarrollarse, como por la cantidad de demonios que entraron en la liza y por la virulencia de tales agresores. Millares de legiones diabólicas salieron de los infiernos para atrincherarse en las carnes remedianas y más de 800 000 diablos fueron humillados y devueltos muy cornigachos a su reino tenebroso. Y jamás se les vio más pertinaces ni enfurecidos de tal manera que los clérigos exorcistas “se veían negros” para obtener que aquéllos salieran bufanda de los cuerpos de los remedianos, empeñados en resistirlos. De viejo se dice que en los países cálidos los diablos son más tentadores y tienen más insidiosas armas que en las tierras invernizas, para causar la eterna perdición de los hombres... y de las mujeres. Refiere santa Teresa de Jesús, muy sabedora de esas tretas diabólicas, que nunca se vio más tentada por los demonios y más temerosa entre ellos que cuando vivió en Sevilla. “No sé si la misma clima de la tierra, que he oído decir los demonios tienen más mano allí para tentar, que se  la

debe de dar Dios, y en esto me apretaron a mí, que nunca me vi

más pusilánime y cobarde en mi vida que allí me

hallé: yo, cierto, a mí mesma no me conocía”.4 Debido era esto quizás a “la

clima” de la tierra, por la proximidad de los infiernos. Un sevillano,

del siglo XVI, el padre Bartolomé de las Casas5 recordaba que si los Campos

Elíseos estaban en la península, según Homero, por

la opulencia de la tierra, también “Posidonio, que

escribió después de Plinio, en tiempo de Estrabón,

decía que en los soterraños de España, moraba, no

el infierno sino el Plutón mismo”.6

Y modernamente Marcelino Menéndez y Pelayo, con referencia a la

erotómana secta eclesiástica de los alumbrados, ha escrito que

figuraban en el grupo, al lado de “confesores sátiros”, un

enjambre de beatos milagreros y de monjas iluminadas, cuyos desvarios

“exceden a cuanto puede soñar la locura humana”. Y explica que

uno de los principales focos de aquella secta lasciva fue Sevilla,

debido a la “influencia enervadora del clima, la soltura y ligereza de

costumbres, la exaltación de la fantasía en las

provincias meridionales, el influjo de la Reforma, más pronta e

intensamente extendida en aquella región que en el resto de

España. Desde mediados del siglo XVI, el contagio era

allí extremado, y en el primer tercio del xvi duraban aún

sus efectos”. Todo lo cual parece confirmar que Sevilla está

cerca, a unos pocos escalones del infierno; probablemente bajo sus

tentadoras bodegas de manzanilla y jerez. En Andalucía, la

tierra y el gentío a menudo se acaloran y enardecen por el

cercano fogaje de las calderas de Pero Botero que, según se

dice, hierven bajo sus pies. la

debe de dar Dios, y en esto me apretaron a mí, que nunca me vi

más pusilánime y cobarde en mi vida que allí me

hallé: yo, cierto, a mí mesma no me conocía”.4 Debido era esto quizás a “la

clima” de la tierra, por la proximidad de los infiernos. Un sevillano,

del siglo XVI, el padre Bartolomé de las Casas5 recordaba que si los Campos

Elíseos estaban en la península, según Homero, por

la opulencia de la tierra, también “Posidonio, que

escribió después de Plinio, en tiempo de Estrabón,

decía que en los soterraños de España, moraba, no

el infierno sino el Plutón mismo”.6

Y modernamente Marcelino Menéndez y Pelayo, con referencia a la

erotómana secta eclesiástica de los alumbrados, ha escrito que

figuraban en el grupo, al lado de “confesores sátiros”, un

enjambre de beatos milagreros y de monjas iluminadas, cuyos desvarios

“exceden a cuanto puede soñar la locura humana”. Y explica que

uno de los principales focos de aquella secta lasciva fue Sevilla,

debido a la “influencia enervadora del clima, la soltura y ligereza de

costumbres, la exaltación de la fantasía en las

provincias meridionales, el influjo de la Reforma, más pronta e

intensamente extendida en aquella región que en el resto de

España. Desde mediados del siglo XVI, el contagio era

allí extremado, y en el primer tercio del xvi duraban aún

sus efectos”. Todo lo cual parece confirmar que Sevilla está

cerca, a unos pocos escalones del infierno; probablemente bajo sus

tentadoras bodegas de manzanilla y jerez. En Andalucía, la

tierra y el gentío a menudo se acaloran y enardecen por el

cercano fogaje de las calderas de Pero Botero que, según se

dice, hierven bajo sus pies.Pudo ello deberse, también, al mal ambiente de la urbe sevillana, que estaba corrompido por la resaca de la pobredumbre que movían consigo las aventuras, los tratos y las riquezas de Indias, de cuyo mundo fue Sevilla el emporio, la Babilonia, como decían. Por esto exclamaba el Diablo Cojuelo: “No quiero que dejemos a Sevilla... me hallo en este lugar muy bien, porque alcanzan a él las conciencias de Indias”. Para el diablillo, “el mejor juro de heredad del infierno” eran las Indias, porque éstas no podían dejar de ser campo fertilísimo para aquél, por lo mal que los que iban allá solían cumplir con sus conciencias.7 Según escribió por aquellos tiempos Mateo Alemán, en su pícaro Guzmán de Alfarache8 en Sevilla andaba “sobrada la conciencia” porque los que en ella se embarcaban para ir a Indias no se llevaban sus conciencias consigo, “que los más de ellos, como si fuera de tanto peso y calume que se hubiera de hundir el navío con ellas, así las dejan en sus casas o a sus huéspedes, que las guarden hasta la vuelta”, y aún añadía que era cosa dificultosa que quienes así dejaban sus conciencias luego las recobrasen al regresar, pues “tampoco se les da por ellas mucho y si allá se quedan, menos”. Si las tentaciones de la monja Teresa de Cepeda se ocasionaron por “la calor” (factor climático) o por la conciencia (factor social), de todos modos, tal como en Sevilla ocurre también por Cuba y sus tierras vecinas, donde se sufren en demasía las calentazones infernales que hacen bullir los espíritus y los arrastran con exceso al desvarío y a la delincuenci.a. Por algo la vida en Cuba ha sido siempre tan endiablada como sabrosa. Pero, en cuanto a los demonios de Remedios, el caso fue más grave y en definitiva más ennoblecedor para su vecinos; pues, además de la pecaminosa calefacción tropical, de suyo sofocante, la tropa satánica allí era avituallada de malignidades y proveída de ardorosas tentaciones,  directamente desde el infierno, a través de una

de sus bocas, cercana a Remedios, y precisamente “debajo de la

Güira de Juana Márquez la Vieja”, según consta de un

documento eclesiástico. directamente desde el infierno, a través de una

de sus bocas, cercana a Remedios, y precisamente “debajo de la

Güira de Juana Márquez la Vieja”, según consta de un

documento eclesiástico.Ha sido ya olvidada en Cuba esta localización geográfica de una de las porterías que tiene el infierno por el lado de este mundo y hoy se ignora del todo dónde está o estuvo la güira famosa. Acaso una expedición espeleológica o arqueológica, como esas que buscan restos prehistóricos o indios en los cueveríos, averigüe un día dónde está por las güiras de Remedios ese salidero o sumidero de los infiernos y, entrándose por él, vaya en expedición investigadora, de caverna en caverna, hasta dar con los profundísimos antros del Cancerbero y nos reporte luego un informe objetivo de la cultura preadánica y hasta premundana, que debe de ser característica del averno y gue aquí ignoramos en realidad, pues no nos bastan para definirla las referencias de soñadores, enajenados y bribones; ni las visiones geniales de Virgilio, Dante, Milton, Quevedo y otros poetas; ni siquiera las leyendas de san Balandrán. Ni, mucho menos en cuanto a la especial cultura “subgüirense” del inframundo remediano, son de provecho alguno los parvos detalles que daban en sus lamentaciones las “ánimas en pena”, que a ratos solían retornar a este mundo, anunciando su arribo con arrastre de cadenas y lúgubres gemidos, y a veces con cadavéricas comparsas, como las estantiguas o güestias del norte de España. Ninguna aparición macabra se recordó tanto en estas islas antillanas como las que “ponía los pelas de punta” a los españoles cuando, tras del segundo viaje de Colón y mucho tiempo después, la presenciaron horrorizados cerca de las ruinas de La Isabela. He aquí la narración del clérigo fray  Bartolomé

de las Casas: “Mucho tiempo en esta isla Española se tuvo por

muchos ser cosa averiguada no osar, sin gran temor y peligro, pasar

alguno por la Isabela después de despoblada, porque se publicaba

ver y oír de noche y de día los que por allí

pasaban o tenían que hacer, así como los que iban a

montear puercos (que por allí después hubo muchos), y

otros que cerca de allí en el campo moraban, muchas veces

temerosos de horrible espanto, por las cuales río osaban tornar

por allí. Díjose también públicamente y

entre la gente común al menos se platicaba y afirmaba, que una

vez, yendo de día un hombre o dos por entre aquellos edificios

de la Isabela, en una calle aparecieron dos rengleras, a manera de dos

coros de hombres, que parecían todos, como gente noble y del

Palacio, bien vestidos, ceñidas sus espadas y rebozados con

tocas de camino, de las que entonces en España se usaban. Y

estando admirados, aquel o aquellos a quien esta visión

parecía, cómo había venido allí aportar

gente tan nueva y ataviada, sin haberse sabido en esta isla de ellos

nada; saludándolos y preguntándolos cuándo y de

dónde venían, respondieron callando, solamente echando

mano a los sombreros para resaludar, quitaron juntamente con los

sombreros las cabezas de sus cuerpos, quedaron descabezados, y luego

desaparecieron. De la cual visión y turbación quedaron

los que la vieron cuasi muertos y por muchos días penados y

asombrados”.9 Muchos otros

muertos aparecieron después, con o sin cabeza, por estas

poblaciones de América fundadas por los conquistadores, y muchas

conservan semejantes recuerdos en sus tradiciones. Pero aquellos

aparecidos de la Isabela nada dijeron del infierno; no precisamente

porque no tuvieron cabeza ni lengua, sino porque no moraban

allí, en el averno, pues dicen que de aquel abismo “no se sale”.

Estarían en el purgatorio. Bartolomé

de las Casas: “Mucho tiempo en esta isla Española se tuvo por

muchos ser cosa averiguada no osar, sin gran temor y peligro, pasar

alguno por la Isabela después de despoblada, porque se publicaba

ver y oír de noche y de día los que por allí

pasaban o tenían que hacer, así como los que iban a

montear puercos (que por allí después hubo muchos), y

otros que cerca de allí en el campo moraban, muchas veces

temerosos de horrible espanto, por las cuales río osaban tornar

por allí. Díjose también públicamente y

entre la gente común al menos se platicaba y afirmaba, que una

vez, yendo de día un hombre o dos por entre aquellos edificios

de la Isabela, en una calle aparecieron dos rengleras, a manera de dos

coros de hombres, que parecían todos, como gente noble y del

Palacio, bien vestidos, ceñidas sus espadas y rebozados con

tocas de camino, de las que entonces en España se usaban. Y

estando admirados, aquel o aquellos a quien esta visión

parecía, cómo había venido allí aportar

gente tan nueva y ataviada, sin haberse sabido en esta isla de ellos

nada; saludándolos y preguntándolos cuándo y de

dónde venían, respondieron callando, solamente echando

mano a los sombreros para resaludar, quitaron juntamente con los

sombreros las cabezas de sus cuerpos, quedaron descabezados, y luego

desaparecieron. De la cual visión y turbación quedaron

los que la vieron cuasi muertos y por muchos días penados y

asombrados”.9 Muchos otros

muertos aparecieron después, con o sin cabeza, por estas

poblaciones de América fundadas por los conquistadores, y muchas

conservan semejantes recuerdos en sus tradiciones. Pero aquellos

aparecidos de la Isabela nada dijeron del infierno; no precisamente

porque no tuvieron cabeza ni lengua, sino porque no moraban

allí, en el averno, pues dicen que de aquel abismo “no se sale”.

Estarían en el purgatorio.También había habido aparecidos por Remedios. Como recuerda todavía el folklore remediano: Hubo un tiempo en que salía en Remedios “La Gritona” y en consternación la zona de la lengua ponía. Una cadena se oía... Pero La Gritona o La Llorona era el fantasma en tribulación de una mujer que fue asesinada llevando un hijito en el vientre y volvía a este mundo, “con toda su alma”, en busca de su niño perdido, dejando por un tiempo las penas de ultratumba para sufrir esas grandes congojas terrenas de las madres vivas, que martirizan como los dolores sobrehumanos de un “más allá”. Y La Llorona  venía del

purgatorio y no del reino de Satanás.

Las madres no van al infierno, dicho sea quizás con anatema y

pese a la opinión discrepante de los teólogos de las

religiones teo-ándricas,

es decir, de aquéllas cuyos númenes superiores son

varones de autoridad patriarcal y regia y no mujeres fecundas, como

fueron las teo-gínicas

de la Mater Magna o Magna Dea. En la matriarcal Cuba

sus númenes femeninos suelen ser todavía las más

veneradas entidades del sacro mundo popular. venía del

purgatorio y no del reino de Satanás.

Las madres no van al infierno, dicho sea quizás con anatema y

pese a la opinión discrepante de los teólogos de las

religiones teo-ándricas,

es decir, de aquéllas cuyos númenes superiores son

varones de autoridad patriarcal y regia y no mujeres fecundas, como

fueron las teo-gínicas

de la Mater Magna o Magna Dea. En la matriarcal Cuba

sus númenes femeninos suelen ser todavía las más

veneradas entidades del sacro mundo popular.En los archivos eclesiásticos y en las tradiciones folklóricas se conservan casos de seres humanos que habían muerto y abandonado este mundo y no obstante fueron resucitados por favores celestiales; es decir habían retornado al “más acá” a continuar su vida terrena. Son, por ejemplo, casos muy interesantes de turismo ultramundano, con viaje de ida y vuelta hecho por milagro, aquellos más de 60 muertos que fueron redivivos por la intercesión del famoso Santo Sudario de Cristo que se veneraba en Cadouin (Francia); no obstante ser éste falso, según después de siglos reconoció la iglesia. Como afirma monseñor I. Barbier de Montault: “Hay dos santos sudarios de nombradía, entre una multitud de ellos. Los de Turin (antes en la Santa Capilla de Chambery) y el de Besanzon”.10 Pero, en los referidos casos de regresos post mortem, sus protagonistas nada sabían directamente de los antros infernales ni purgatorios, por no haberlos visitado ni visto siquiera. Había que acudir a testigos personales que con plena conciencia pudieran dar cuenta de aquéllos. Y los teólogos contaban con autoridades que referían experiencias testimoniales y las presentaban como apodícticas. ¡Magister dixit! Algunos otros casos señaló L. J. Berenger-Ferraud,11 tomados del Martirologio de Simón Martín. Un hombre que había pagado su deuda sin recoger el documento correspondiente, murió y su acreedor quiso cobrar de nuevo a su viuda, ante lo cual san Donato de Nicomedia resucitó al pagador unos momentos para que atestiguara contra el estafador. San Macario resucitó a un muerto para que atestiguara la inocencia de un infeliz acusado por un asesinato. San Estanislao de Cracovia hizo igual milagro para probar la compraventa de unos terrenos a un difunto, cuyos herederos la negaban. También se distinguieron las devociones marianas en esos milagros de revivencias. Así en una de Las Cantigas (número 14) de Alfonso X el Sabio se refiere que san Pedro, invocado por el alma de un monje muerto, su devoto pero con la carga de una vida muy depravada, trató de favorecerlo, y no habiendo podido obtener el apoyo de otros santos, apeló a la virgen y esta intercesión logró de Dios el retorno del alma al cuerpo, que así pudo revivir para tener otra oportunidad de salvarse. Otros casos milagrosos más, hasta unos 30, constan registrados en Las Cantigas, por los cuales la virgen devolvió la vida a sendos pecadores muertos.  No sólo en alma sino también en cuerpo, en carne y hueso,

alguna persona tuvo la dicha de haber vuelto del purgatorio, retornando

a la vida, según sostenía el jesuita padre Belarmino y

nos enseñaba un arzobispo de Cuba, el hoy santo Antonio

María Claret, en su Camino

recto y seguro para llegar al cielo,12 pero aquel milagroso redivivo

nada nos dejó dicho del infierno, que él no

visitó. Los ya condenados no vuelven a la vida, segun el citado

padre Belarmino. Así fue que nada se pudo averiguar del mundo

cavernícola de los demonios, por esa llorona y remediana “alma

en pena” que lo desconocía.

No sólo en alma sino también en cuerpo, en carne y hueso,

alguna persona tuvo la dicha de haber vuelto del purgatorio, retornando

a la vida, según sostenía el jesuita padre Belarmino y

nos enseñaba un arzobispo de Cuba, el hoy santo Antonio

María Claret, en su Camino

recto y seguro para llegar al cielo,12 pero aquel milagroso redivivo

nada nos dejó dicho del infierno, que él no

visitó. Los ya condenados no vuelven a la vida, segun el citado

padre Belarmino. Así fue que nada se pudo averiguar del mundo

cavernícola de los demonios, por esa llorona y remediana “alma

en pena” que lo desconocía.Decía el tan agudo satírico como celoso moralista don Francisco de Quevedo, ser cosa averiguada que no se sabe nada y que todos son ignorantes. Y aún esto no se sabe de cierto; que a saberse, ya se supiera algo. Si así ocurre con todas las cosas, nada en definitiva hemos de saber y poder decir nosotros de los infiernos y de su gente, que son entre las cosas y seres más profundos, invisibles y escondizos. Verdad es que el sabio Quevedo excluye de ese saber que nada sabe a los teólogos, filósofos y juristas; pero hoy día no se está muy seguro de que tales pensadores en sus pesquisas hayan pasado más allá de cierta relatividad más o menos aproximativa a la que son capaces los demás ingenios, y aún se cree que en materias tan extrahumanas como las del Otro Mundo nada pueden las mentes de los hombres del mundo de aquende que divagar sobre ellas por obra de fantasía, poetizando el Gran Misterio. Parece, pues, aconsejable que nadie se meta en averiguar si son verdad los infiernos, da están, cómo son y quiénes los habitan, pues todo será trabajo metaforizador, quizás bello pero de seguro vano. ¡Arcano metafísico! Sin embargo, la historia nos ha recordado sujetos que se dicen salidos del infierno y muy atestiguados y reconocidos por sesudos pensadores, de los más influyentes por sus credos en el incesante devenir de la cultura humana, y no parece prudente despreciarlos como meras supercherías, sin dedicarles alguna labor de glosa interpretativa. De todos modos, los aludidos acontecimientos históricos de Remedios, en los cuales colaboraron lo humano y lo sobrehumano, merecen perpetua recordación. Así lo decía el obispo de Cuba don Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, y así es verdad, por las enseñanzas derivadas de aquellos episodios de valentía cívica y como ejemplo a las generaciones presentes y futuras, que se dicen estar destinadas también a luchar contra todos los demonios. Tratemos de referir y glosar la historia, esperando que un día la lleven a la novela, y otro cualquiera a la cinematografía y a la televisión. Esta historia gira alrededor del demonio, que es su personaje focal, o son los demonios quienes pululan en redor de aquélla. Sin Lucifer no habría una tal historia. Por lo tanto, lo primordial será tratar de dichos seres malignos, antes que de los mismos infiernos. Quizás, díganlos los teólogos, podría haber diablos sin infiernos, pero no estos antros penales sin aquellos espíritus siempre malos y malditos. Por eso debemos iniciar nuestra investigación trabando conocimiento con el diablo. ¿Hay en verdad demonios? La mayor parte de la humanidad los niega, aún en aquélla que cree en misteriosas potencias sobrenaturales entrometidas en la vida terrenal de los mortales. Pero por siglos en países católicos se corrió gravísimo riesgo de muerte por negar su existencia. “Teológicamente hablando, dice Pennethorne Hughes:13 el diablo fue por primera vez definido en el Concilio de Toledo del año 447.” El demonio no fue inventado por los cristianos. “El concepto metafísico de un espíritu personal movido por permanentes malas intenciones es muy antiguo, más aún que la hipótesis platónica de los demonios aéreos. De Pitágoras se supuso que hablaba con un águila. La idea fue acogida por los primeros cristianos.” En un antiguo Etiópico libro de santos ya encontramos a los entes diabólicos personales, como también son de esa época los personales ángeles guardianes; unos y otros como personificaciones del concepto dualista de la naturaleza humana, que trata de triunfar en una constante dialéctica del mal y el bien. La realidad experimental, el poder, la accesibilidad, los prodigios, las apariciones, el trato y cooperación del demonio eran tan innegables para el ortodoxo como la creencia en Dios, la Trinidad y los santos. Y acaso pueda pensarse que en aquel entonces el demonio fue con frecuencia el personaje más importante en la vida cotidiana. Refiriéndose a la creencia general en la España del siglo XIX, el de nuestra historieta, dice el ortodoxo duque de Maura: “la interpretación vernácula de la fe cristiana (salvo en la exigua minoría docta) reemplazó con frecuencia el amor, y aun el santo temor de Dios, por el miedo al demonio y se valió de la atrición como sucedánea normal de la contrición”.14 La figura física del demonio cristiano se formó con el tiempo. Con recuerdos de los dioses paganos, del egipcio Set, del asirio Ahrimán, del griego Plutón, del hebreo Satán, del indostánico  Siva, de los

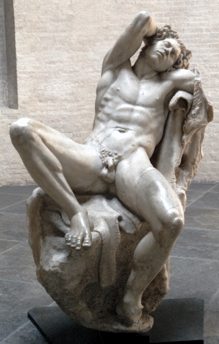

caprípedos Sátiros y de los viejos númenes

eróticos y etónicos del paganismo.

Iconográficamente el demonio se presentaba en la historia como

un ser monstruoso, animalesco, caprihumanoide como Pan, negro, con cuernos en su

frente, pezuñas en sus patas de cabra, alas de

murciélago, orejas asininas, peludo con barbas de chivo, grandes

dientes, ojos de mirada quemante, un gran rabo con punta flechuda y un

enorme falo, todo ello impregnado de pestífero azufre.

Generalmente con tal figura se aparecía el demonio a los devotos

en sus éxtasis, a los monjes y monjas en sus delirios

visionarios, a los creyentes en sus alucinaciones, y así lo

representaban los artistas en estatuas, pinturas y teatros.

También el diablo se hacía presente con otras muchas

figuraciones, como animal, como hombre o mujer y hasta como un ente

celestial. No se dudaba de su existencia real y así

anatómicamente caracterizado, si bien la fantasía

solía permitirse algunas variantes tocante a las

monstruosidades de ciertos miembros. Siva, de los

caprípedos Sátiros y de los viejos númenes

eróticos y etónicos del paganismo.

Iconográficamente el demonio se presentaba en la historia como

un ser monstruoso, animalesco, caprihumanoide como Pan, negro, con cuernos en su

frente, pezuñas en sus patas de cabra, alas de

murciélago, orejas asininas, peludo con barbas de chivo, grandes

dientes, ojos de mirada quemante, un gran rabo con punta flechuda y un

enorme falo, todo ello impregnado de pestífero azufre.

Generalmente con tal figura se aparecía el demonio a los devotos

en sus éxtasis, a los monjes y monjas en sus delirios

visionarios, a los creyentes en sus alucinaciones, y así lo

representaban los artistas en estatuas, pinturas y teatros.

También el diablo se hacía presente con otras muchas

figuraciones, como animal, como hombre o mujer y hasta como un ente

celestial. No se dudaba de su existencia real y así

anatómicamente caracterizado, si bien la fantasía

solía permitirse algunas variantes tocante a las

monstruosidades de ciertos miembros.La más constante característica anatómica del demonio, aparte de su configuración cabruna, era la de ser negro de pellejo, a lo cual contribuyeron varias causas. Ante todo, la negrura siempre fue característica del infierno. El padre Las Casas da la lógica explicación: “Así como a los dioses del infierno se ofrecían animales negros, y esto era porque la color negra significaba tristeza, y por consiguiente lo malo; ofrecían animales blancos, porque lo blanco es color alegre y por consiguiente bueno y significa lo bueno; y porque los infiernos son oscuros, como estén debajo de la tierra, y los cielos claros y resplandecientes”.15 Como ha observado Maura, “el cerdo, en siendo negro, servía ocasionalmente, como el perro, el gato y el gallo de ese mismo sombrío color, para fortuita envoltura carnal del Angel Malo”.16 Ya los Padres de la iglesia representaban al diablo como un etiópico y así se aparecía con  frecuencia

a los santos, según puede verse en las hagiografías. Esa

pigmentación negra del diablo fue muy del gusto de los

eclesiásticos desde sus primeros tiempos, no obstante sus

prédicas de igualdad de trato para todas las razas... en la otra

vida. Dada la despectiva condición social del negro esclavo en

aquellos siglos, lógico era que ésta se reflejara como

peyorativa del diablo. Si a éste había que darle, como a

Dios Padre y a los ángeles, una figuración humanoide, se

prefería para el demonio la de los hombres más

socialmente rebajados. Y ésta coincidió con el color de

la raza que por más inferior fue tenida y sojuzgada.

Según el famoso poema Martín Fierro, del folklore

argentino, al diablo “el blanco lo pinta negro y el negro blanco lo

pinta”. frecuencia

a los santos, según puede verse en las hagiografías. Esa

pigmentación negra del diablo fue muy del gusto de los

eclesiásticos desde sus primeros tiempos, no obstante sus

prédicas de igualdad de trato para todas las razas... en la otra

vida. Dada la despectiva condición social del negro esclavo en

aquellos siglos, lógico era que ésta se reflejara como

peyorativa del diablo. Si a éste había que darle, como a

Dios Padre y a los ángeles, una figuración humanoide, se

prefería para el demonio la de los hombres más

socialmente rebajados. Y ésta coincidió con el color de

la raza que por más inferior fue tenida y sojuzgada.

Según el famoso poema Martín Fierro, del folklore

argentino, al diablo “el blanco lo pinta negro y el negro blanco lo

pinta”.Los negros, según entonces se decía, eran de raza despreciable, descendientes de Cam y de Canaán, sobre los cuales pesaba la bíblica maldición del patriarca Noé, en la cual se basaban algunos teólogos, falsos exégetas del génesis, para justificar la esclavitud de los negros y hasta la de los indios, unos y otros “gente de color” predestinados al yugo de los blancos cristianos. Además, se atribuía a Cam y sus descendientes ser los primeros que, ignoraron a Dios, según tradición que recogieron y propagaron Lactancio, san Agustín, Beroso, y Josefo; y esa prioridad en el ateísmo o, mejor di.cho, en el pseudoteismo, no podía ser sino cosa del mismo Enemigo Malo, inspiración de él y su obra principalísima. De esto a decir que Cam fue un demonio había poco trecho. La oscura piel de indios y negros evocaba la chamusquina del fuego infernal, según decían. Por otra parte, había muchos documentos para demostrar que el demonio gustaba de aparecerse  como de color negro. En aquellos

siglos se supieron varios casos. Satanás se apareció a

san Pachnius en la figura corporal de una voluptuosa negrita para

provocar en este piadoso monje las sensuales teritaciones.17 Santa Teresa de Jesús

“vió cabe sí un negrillo muy feo mostrando gran

regaño”. Era un demoñejo, a quien la santa

histérica hizo huir echándole un poco de agua bendita.18 Reginal Scott, en su Discoverie of Witchraft (1584), dice

que de todas las formas humanas el demonio prefiere la de un negro. como de color negro. En aquellos

siglos se supieron varios casos. Satanás se apareció a

san Pachnius en la figura corporal de una voluptuosa negrita para

provocar en este piadoso monje las sensuales teritaciones.17 Santa Teresa de Jesús

“vió cabe sí un negrillo muy feo mostrando gran

regaño”. Era un demoñejo, a quien la santa

histérica hizo huir echándole un poco de agua bendita.18 Reginal Scott, en su Discoverie of Witchraft (1584), dice

que de todas las formas humanas el demonio prefiere la de un negro.Por el siglo XVII, en España y sus Indias, el demonio popularmente se le decía Mandinga, nombre de cierta etnia o nación africana cuyos hijos abundaron en España y América en el siglo XVI; y en algunos países americanos todavía se estila ese epíteto folklórico. En la España del siglo XVI también se le llamaba Guineo y Mozambique, nombres africanos que pasaron a América en el XVII, según Ildefonso Pereda Valdés,19 Juan Calalú (vocablo de África) se le dice en Puerto Rico. Y por Carrampempe, corrupción de dos voces congas, se le conocía en el Perú, según Ricardo Palma. Además era común llamar a los diablos los “Príncipes de la Guinea Infernal”, aludiendo a ser el infierno, como la Guinea, patria de negros habitantes.20 “Infernales Ethiopes” llamaba el jesuita padre F. Santalla a los demonios. Y por negros tuvieron Quevedo y otros literatos metidos en teologías. En Indias estaba bien sabido que los espíritus de las tinieblas con frecuencia eran negros, en sus figuras visibles.21 Una vez vióse a una figura gigantesca caminar por agua y cieno sin mojarse como por suelo enjuto, y luego levantar enormes pesos con fuerza sobrehumana. “No podía ser sino algún demonio, dice Mendieta, pues que siendo ángel no aparecería en figura de negro.” Y un caso hubo de cierto mancebo tlascalteca que, ya muerto o por tal tenido, vio arrebatado su espíritu a los infiernos por unos negros, que eran los demonios; pero al invocar el favor de santa María, fue aquél devuelto a su cuerpo; y una vez revivido éste contó su visión como testimonio del averno, de sus tormentos y de sus negrazos espantosos. Todo esto no impedía que los pintores en sus cuadros y los farsantes en sus comedias a veces representasen al diablo, con fines de arte decorativo, con otros colores, sobre todo el rojo, que es el del fuego.  Hoy día para las más de las gentes, aún fieles

cristianos, el demonio es un sujeto ridículo a fuerza de la

abusiva propaganda de su fantástica peligrosidad. Sobre todo la

figuración plástica del cornudo Enemigo Malo se mira con desprecio.

Los credos se van desmitologizando. Hasta los eclesiásticos

cultos suelen ahora evadir en lo posible la figura del diablo, tratando

de que se piense que toda la iconografía demoníaca de

antaño no fue sino una folklórica y simbólica

personificación de conceptos metafisicos, exentos de toda

suposición realista. Cierto que fue imaginación, a veces,

de artistas geniales; pero no lo es menos que se hizo creer en esa

alegoría poética y mítica como en dogma de

realidad indiscutible. Y en eso estaba su trascendencia

histórica. En la fantasía se creaba una fuerza muy

repelente y temedera que inspiraba gran terror, en el terror un gran

poder, y en ese gran poder una decisiva

Hoy día para las más de las gentes, aún fieles

cristianos, el demonio es un sujeto ridículo a fuerza de la

abusiva propaganda de su fantástica peligrosidad. Sobre todo la

figuración plástica del cornudo Enemigo Malo se mira con desprecio.

Los credos se van desmitologizando. Hasta los eclesiásticos

cultos suelen ahora evadir en lo posible la figura del diablo, tratando

de que se piense que toda la iconografía demoníaca de

antaño no fue sino una folklórica y simbólica

personificación de conceptos metafisicos, exentos de toda

suposición realista. Cierto que fue imaginación, a veces,

de artistas geniales; pero no lo es menos que se hizo creer en esa

alegoría poética y mítica como en dogma de

realidad indiscutible. Y en eso estaba su trascendencia

histórica. En la fantasía se creaba una fuerza muy

repelente y temedera que inspiraba gran terror, en el terror un gran

poder, y en ese gran poder una decisiva arma de gobierno y dominación. Según el

padre Niceto Alonso Perujo:22

“hay que rechazar las groseras ideas del vulgo, especialmente de la

Edad Media, que concebía al diablo como un ser deforme,

monstruoso y ridículo, con cuernos y rabo, pezuñas y

enormes alas de murciélagos”. Pero no es cierto que esa figura

tradicional del diablo fuera creencia sólo del vulgo, de los

montunos y gentes ignorantes. Trataban de ella los teólogos, la

predicaban los catequistas, la atestiguaban los hagiógrafos,

perseguían su negación los inquisidores, la

compartían prelados y sacerdotes con los grandes artistas y la

grey entera. Esas “groseras ideas”, hoy risibles, eran las de la

iglesia que las proponía y propagaba en su pueblo. Negar ahora

la creencia del real demonio así figurado entre los

eclesiásticos del pasado, reduciéndola a “grosera”

ingenuidad folklórica, supone una implícita

acusación de embaucadores a quienes con su autoritario

ministerio sacerdotal hacían perdurar y fortalecer la fe y el

terror en tales demonios, negrazos, cabrunos, cornígeros, alados

y rabilargos. Así los conocieron los remedianos y así

fueron totalmente vencidos. arma de gobierno y dominación. Según el

padre Niceto Alonso Perujo:22

“hay que rechazar las groseras ideas del vulgo, especialmente de la

Edad Media, que concebía al diablo como un ser deforme,

monstruoso y ridículo, con cuernos y rabo, pezuñas y

enormes alas de murciélagos”. Pero no es cierto que esa figura

tradicional del diablo fuera creencia sólo del vulgo, de los

montunos y gentes ignorantes. Trataban de ella los teólogos, la

predicaban los catequistas, la atestiguaban los hagiógrafos,

perseguían su negación los inquisidores, la

compartían prelados y sacerdotes con los grandes artistas y la

grey entera. Esas “groseras ideas”, hoy risibles, eran las de la

iglesia que las proponía y propagaba en su pueblo. Negar ahora

la creencia del real demonio así figurado entre los

eclesiásticos del pasado, reduciéndola a “grosera”

ingenuidad folklórica, supone una implícita

acusación de embaucadores a quienes con su autoritario

ministerio sacerdotal hacían perdurar y fortalecer la fe y el

terror en tales demonios, negrazos, cabrunos, cornígeros, alados

y rabilargos. Así los conocieron los remedianos y así

fueron totalmente vencidos.*Tomado de: Fernando Ortiz. Historia de una pelea cubana contra los demonios. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1975. 29 - 41. Notas 1. Dr. José Andrés Martínez Fortún y Foyo, Anales y efemérides de San Juan de los Remedios y su Jurisprudencia, t. I, 1945, p. 10; Luis F. del Moral, Historia de Sancti Spiritus, Zaza del Medio, 1958, p. 63. 2. Luis F. del Moral. ob. cit., p. 122. 3. P. Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, t. I, ed. 1947, p. 274. 4. Santa Teresa de Jesús, Libro de las fundaciones, cap. XXV. 5. P. Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, t. I, ed. 1947, p. 81. 6. Rodiginio, Celio, Lecciones antiguas, libro 18, cap. 22. 7. Luis Vélez de Guevara, El diablo cojuelo, tranco VIII. 8. Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, t. III, ed. de Madrid, 1928, p. 217. 9. P. Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, t. I, p. 264. 10. Monseñor I. Barbier de Montault, Traité d’iconographie Chrétiénne, t. II, París, 1890, p, 149. 11. Simón Martín, Martirologio, Superstitions et survivances, París, 1896, p. 386. 12. San Antonio María Claret, Camino recto y seguro para llegar al cielo, ed. de Winterberg, s.a., p. 499. 13. Witch Craft, The Witch God, 1952, p. 91. 14. Duque de Maura, Supersticiones de los siglos XVI y XVII y hechizos de Carlos II, Madrid, s.a., p. 62. 15. P. Bartolomé de las Casas “Apologética Historia de las Indias”, contenido en Historiadores de Indias, t. II. M. Serrano y Sanz, Madrid Bailly – Bailliére, 1909. 16. Duque de Maura, ob. cit., p. 106. 17. Maximilian Rudwin, The Devil in Legend and Literatare, Chicago, 1931, p. 311. 18. P. Ribadeneira, S. J., La leyenda de oro para cada día del año. Vida de todos los santos, que venera la iglesia. Revisada por los P. P. de la compañía de Jesús. Aprobada por Pantaleón Monserrat y Navarro, Barcelona, 1865, día 15 de octubre. 19. Ildefonso Pereda Valdés, El rancho, Montevideo, 1957, p. 43. 20. Luis Vélez de Guevara, ob. cit. 21. Fray Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, México, 1870, p. 392. 22. P. Niceto Alonso Perujo, Diccionario de ciencias eclesiásticas, t. III, p. 552. |

| La

Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha artificial | Ecos

y murmullos |

| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa |

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |

| Arriba |