|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

|

|

|

|

||

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos | ||

| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal | ||

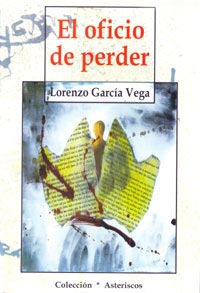

| Presentamos, en orden sucesivo, la

reseña de Gabriel Bernal Granados sobre las memorias de Lorenzo

García Vega, El oficio de

perder; el prólogo que escribió Antonio

José Ponte para esas memorias y, finalmente, un fragmento del

libro cuya selección estuvo a cargo del poeta y ensayista

Rogelio Saunders. Fue Saunders, además, quien se encargó

de compilar los materiales del presente dossier. A él, al propio

García Vega, por supuesto, y a todos los que hicieron posible

este trabajo, nuestra más profunda gratitud. Este dossier

incluye asímismo tres textos breves sobre García Vega, de

Saunders

(Cuerdas para Lorenzo, La escritura en falta y Escritura y falta)

y un fragmento del libro inédito Taller

del desmontaje, de

García Vega. La Habana Elegante El boxeador, el encordado, la derrota Gabriel Bernal Granados En El libro perdido de los origenistas, Antonio José Ponte dedica uno de los capítulos de la historia de Orígenes a Lorenzo García Vega. La razón principal de este aparente desvío del canon  origenista, que tiene en Lezama

Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego y Cintio Vitier a sus

evangelistas principales, acaso se encuentre en el terreno de las

deudas. Ponte, en efecto, confiesa deber parte fundamental de su

comprensión de Orígenes a un libro de Lorenzo

García Vega en que el autor demuestra la imposibilidad de

historiar un fenómeno que cae fuera de la historia. No tanto

porque Orígenes fuese el brote auténticamente insular

dentro de una fantasmagórica vanguardia latinoamericana, sino

por algo mucho peor que esto. Lorenzo García Vega, en su libro Los años de Orígenes,

“se encarga de devastar el grupo de gestos que Lezama y otros

origenistas, él mismo entre ellos, ordenaran”. Esto

significó derribar un mito dominado por la envoltura de lo

sublime y, por los años inmediatos a la publicación del

libro (1979), una traición imperdonable a la patria origenista. origenista, que tiene en Lezama

Lima, Virgilio Piñera, Eliseo Diego y Cintio Vitier a sus

evangelistas principales, acaso se encuentre en el terreno de las

deudas. Ponte, en efecto, confiesa deber parte fundamental de su

comprensión de Orígenes a un libro de Lorenzo

García Vega en que el autor demuestra la imposibilidad de

historiar un fenómeno que cae fuera de la historia. No tanto

porque Orígenes fuese el brote auténticamente insular

dentro de una fantasmagórica vanguardia latinoamericana, sino

por algo mucho peor que esto. Lorenzo García Vega, en su libro Los años de Orígenes,

“se encarga de devastar el grupo de gestos que Lezama y otros

origenistas, él mismo entre ellos, ordenaran”. Esto

significó derribar un mito dominado por la envoltura de lo

sublime y, por los años inmediatos a la publicación del

libro (1979), una traición imperdonable a la patria origenista. Antes, hacia fines de los sesenta, García Vega había partido al exilio, y con el tiempo, para algunos escritores de la siguiente promoción cubana, se convertiría en el modelo del escritor exiliado. A decir verdad, García Vega se convertiría en algo más que eso. Más allá de las figuras encarnadas por Eliseo Diego y Gastón Baquero, origenistas que murieron en el exilio, Lorenzo García Vega se convirtió en el estigma del escritor cubano, no sólo desengañado del mito sino hacedor de la contraparte del mito que esa actitud genera. Ponte, haciendo eco de la nomenclatura del propio Lorenzo, lo propone no-escritor, y razona sus motivos: “El no-escritor escribe pero borra, hace borrando, afirma en una oración lo que negará en la siguiente, tiende a un cero de escritura. Evita así la fama, la famita, esa suma de malentendidos”. Aunque esas líneas se refieren a Los años de Orígenes, un libro que le valió a García Vega esa suerte de ostracismo con que se castiga a quienes infringen el protocolo de las repúblicas letradas latinoamericanas, la forma en que desmontan la poética y la ética de García Vega se aplica a las mil maravillas a una continuación ancilar de esa primera novela de memorias, que su autor, fiel a la tradición del No a la que pertenece, ha titulado El oficio de perder. Como muchos otros libros de escritores cubanos en el exilio, éste ha sido publicado en México. Sus 570 páginas representan un desafío a la perseverancia de sus lectores hipotéticos y, por otro lado, una decepción para quienes presuman encontrar en él las páginas que faltaban al desfile origenista. Al reseñar su infancia, su adolescencia y su “juventud” — que Lorenzo traduce a una Cabeza de Oro, a sus Hombros y sus Brazos de Plata y a su Torso de Cobre, en un cuadro de correspondencias gigantescas entresacado de la imaginación de Giorgio de Chirico —, el autor nos entrega una gramática; un manual adjunto para leer entre las líneas de su estilo repetitivo y adverso. Pero ¿adverso a qué? En primer lugar, a la propia persona; en segundo, a la escritura misma. Los recuerdos circulares que hilvanan la espiral del libro, las digresiones, los retornos, la pulsación del obseso que recuerda y a un tiempo anula sus recuerdos, las citas mismas y la ausencia de un hilo conductor definido constituyen los argumentos que tiene Lorenzo García Vega para descreer de la linealidad de la prosa. Su negación de la posibilidad del relato, y de los subgéneros que el relato subordina, no es nueva, sino una constante de la literatura a partir de los primeros años del siglo XX. Sin embargo, la novedad no es el propósito que persigue García Vega. En su manera de presentar los hechos, o, como diría Ponte, los no-hechos de su vida, hay una afirmación de lo único que le es dable afirmar al escritor que escribe: la realidad de la escritura, como fenómeno autónomo separado inclusive de la realidad de la que se escribe, sea ésta la realidad de la Playa Albina o la realidad de los acontecimientos mentales que se presentan por la mañana o por la noche en calidad de pesadillas, recuerdos o simplemente ideas. Una de las intuiciones notables de El oficio de perder gira precisamente en torno a la materialidad de la nada, a la sustancia literaria de algo tan anodino y cotidiano como el cadáver de cal de las paredes de la propia casa. “Mirar las paredes, sentado, es una de las cosas que más me ha gustado hacer durante casi todas las partes de mi estatua”, dice. “Mirar sentado, como si oyera la música de John Cage. Y volviendo a la posible influencia de los jesuitas, me vuelvo a esta cita de Clarice Lispector, que tanto me gusta: ‘Voy a crear lo que sucedió. Sólo porque vivir no es narrable. Vivir no es vivible. Tendré que crear sobre la vida’”. Nadie mejor que García Vega para suscribir esas frases. Su curriculum vitae subyace en las razones de este largo monólogo. El exilio, para García Vega, comenzó en España en el 68; continuó en Nueva York, donde fue portero de la tienda Gucci; y perdura en Miami, donde el otrora iniciado en el ritual origenista trabaja como bag boy en una tienda de la cadena Publix. La disidencia de García Vega, su negación a ultranza, es una de las razones que lo han vuelto tan atractivo a la nueva generación de escritores y poetas cubanos. Ven en él un eslabón con una tradición suya inimaginable ahora — la de Lezama Lima y Virgilio Piñera, que es a su vez una continuación de la tradición de Martí y Julián del Casal, es decir, una tradición que reúne a los opuestos — y al mismo tiempo la posibilidad de la crítica a la tradición desde la tradición misma. Si Virgilio Piñera, con tanta sorna como sordina, había denunciado el ridículo en que incurrían con no poca frecuencia sus compañeros de aventura, García Vega desveló en su momento las miserias y la hipocresía que se esconden detrás de toda apostura literaria. El hecho de que se haya concebido a sí mismo como una estatua de varios metales es demasiado significativo para pasarlo por alto. Él mismo está hecho de los materiales que aborrece; él mismo, no-escritor escritor, escribe, y se sobrepone con ello a la falta de sentido de que habla la Lispector. Su verdadera filiación intelectual y estilística se encuentra en los proyectos abolidos de Macedonio Fernández y en las reiteraciones obsesivas de las no-novelas de Thomas Bernhard. El no-libro de Lorenzo García Vega, por lo tanto, tiene un tema. Las centenares de páginas de prosa de su Oficio están marcadas por algo que aquí no semeja tanto un estigma vital como una cifra poética: el fracaso. La palabra acaso sea demasiado rotunda. El habitante de Playa Albina prefiere, para nombrar su oficio, un verbo mucho más simple que aquel sustantivo: perder. El “oficio de perder” al que se refiere, con sarcasmo, Lorenzo se parecería al de un boxeador de la vieja guardia, de esos que se ganaban la vida aceptando soborno para dejarse caer. ¿No es el escritor el eterno contrincante que muerde el polvo una y otra vez, pese a encontrarse en condiciones óptimas para alzarse con el triunfo? García Vega, como el argentino Macedonio Fernández o el peruano Julio Ramón Ribeyro, hacen de su oficio de escritores una profesión de pérdida. Profesión perdida o condenada pues la presa, en la escritura, parece situarse siempre por encima de sus posibilidades de aprehenderla. Los tres, sin embargo, son escritores enamorados de la línea quebrada y de la recta. Su prosa se fragmenta o se acumula, según la necesidad y el caso. Viven bajo el imperio de la sorna y el títere. Y el Dios que mueve sus hilos es el descreimiento. Después de Nietzsche, ahí donde los demás ven ideales, ellos ven las cosas “humanas, demasiado humanas”. La función ha terminado, las luces se extinguen una por una y el boxeador que pierde sale por la puerta trasera con sus avíos en una petaca, dolor de puños y un tajo sobre la ceja. Al que gana, en cambio, le espera la fama, “la famita, una suma de malentendidos”. Uno y otro, sin embargo, son necesarios para la continuidad del espectáculo. Lorenzo, total descreído, hace tiempo que ha declinado ser vencedor o vencido. Con este libro, el cual es ante todo una declaración de principios, ha abolido no sólo a los contrincantes, sino al réferi, a los espectadores y al encordado mismo. Con su libro vacío, en ausencia de la Obra, ha planteado los motivos de su caminar autista, postergándose a cada paso, sin darse alcance nunca. Ponte no lo dice en su ensayo, porque la presa se le hurta. Lorenzo es un escritor, una persona escurridiza. Para hablar de él hay que hablar de Orígenes; pero también hay que olvidarse de eso. Su signo es el de la ausencia —de los diccionarios, de las fotos, de las memorias de la Isla. Pero también es el exilio. Quien se exilia como se exilió García Vega a finales de los sesenta, es porque prefiere no-estar, no querer ser parte de esto ni de aquello. Es una actitud crítica tan natural como requerir de oxígeno para seguir respirando, en una atmósfera de por sí irrespirable. Hemos romantizado en demasía la voluntad de exilio que hemos perdido de vista su lado necesario y bienhechor. No habría literatura moderna en lengua inglesa sin los destierros premeditados de Joyce, Gertrude Stein, Ezra Pound, T. S. Eliot, Wyndham Lewis y Joseph Conrad. No habría tampoco literatura cubana actual —al menos no una parte sustantiva de ella— sin la diáspora prefigurada por el destierro de García Vega. ¿Será que el transtierro se ha convertido en un género, en una forma complementaria e inconsciente de diseñar la propia escritura? Tal vez. El oficio de perder es uno de esos libros que fueron escritos para ser leídos únicamente por sus autores, en el momento extraño, arquitectónico, de su composición. Esta contrariedad aparente — que proviene de la mente inobjetable de Valéry — confirma aquí los reales de su procedencia. § Lorenzo García Vega, El oficio de perder. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 2004, 507 pp. Prólogo (Lorenzo García Vega, El oficio de perder, Renacimiento, Sevilla, 2005) Antonio José Ponte Según afirma Lorenzo García Vega en alguna página de las que siguen, uno de los suplicios primordiales del literato perdedor es vivir rodeado de numerosos ejemplares de sus viejos títulos. (El caso es semejante al de la solterona que hornea galleticas sin encontrar a quien ofrecerlas.) Llegada la vejez, al escritor que ha sabido perder lo circunda la populosa biblioteca de unos pocos títulos. Y se deduce de ello que han sido publicados por editoriales pequeñas. Pagados, en muchas ocasiones, por el propio autor. Obligado a encargarse de sus bultos impresos en cada mudanza que le toque, dando tumbos con esa carga encima, a cada nuevo libro echado al mundo el perdedor ve crecer su biblioteca inútil. Y el trato con ella equivale a palear nieve dentro de casa. Poseedor de una biblioteca de esta especie, tildado por sí mismo de notario por no alcanzar calificación literaria mayor, acogido al título de no-escritor, Lorenzo García Vega también es autor de  un libro agotado que no dejan de buscar nuevos

lectores, cada vez resulta más citado, y se ha vuelto objeto de

culto. Me refiero a Los años

de Orígenes, publicado en Caracas en 1978 por Monte Avila

Editores. un libro agotado que no dejan de buscar nuevos

lectores, cada vez resulta más citado, y se ha vuelto objeto de

culto. Me refiero a Los años

de Orígenes, publicado en Caracas en 1978 por Monte Avila

Editores. No hay mejor opuesto a toda una edición acumulada en el hogar del escritor que un libro de culto. La pasión que éste despierta se contrapone perfectamente al desinterés amontonado. (Un tesoro se halla en las antípodas de los basureros.) Y es a causa de un título de culto que la fama de perdedor de Lorenzo García Vega queda relativizada. Yo di con mi ejemplar de ese libro suyo gracias a una lectura pública a la que fui invitado en una universidad católica estadounidense. Antes del acto donde intervendría, la amiga a quien debo aquella invitación propuso que pasáramos por su oficina para que examinara unos libros de los cuales iba a deshacerse a causa de su jubilación. Y allí estaba Los años de Orígenes, que yo había alcanzado a leer años antes en La Habana, en ejemplar pasado de mano en mano como un manifiesto entre conspiradores. Hasta entonces (hablo de la época de mi primera lectura del volumen) el nombre de Lorenzo García Vega era en Cuba, para los escritores jóvenes, el de un desconocido. No tan sólo por su decisión de marcharse al exilio (España y luego Caracas y luego New York y luego Miami), sino también por haberse metido en el muy particular exilio al que lo confinaban sus opiniones sobre otros escritores, sobre la literatura cubana y lo cubano en general. Inconforme con la Cuba dejada atrás en los años setenta, García Vega tampoco mostraba contento con el Miami donde actualmente reside. Y tan miserable le ha parecido la revolución cubana de 1959 como el período prerrevolucionario y el exilio provocado por dicha revolución. Bastó entonces con la lectura de Los años de Orígenes para que su nombre cobrara relevancia, aunque ésta fuese clandestina, todavía impublicable. (En los últimos años han aparecido textos suyos en revistas literarias de la isla. Y puesto que la publicación de escritores del exilio constituye asunto de Estado, funcionarios de la mayor editorial habanera quisieron negociar con García Vega la publicación de un libro suyo de poemas. O mejor aún, de toda su poesía. Procuraban rectificar con la mayor de las generosidades el ninguneo anterior que le aplicaran. El poeta exiliado pidió, en lugar de ese volumen de poemas, que reeditaran Los años de Orígenes, e hizo chocar a los burócratas contra libro prohibido. Por lo que éstos recogieron nerviosamente tanta cortesía desplegada.) Apenas se supo la noticia de que Lorenzo García Vega se hallaba inmerso en la composición de otro volumen de memorias, comenzaron las cábalas acerca de si volvería al tema de la más famosa revista literaria cubana y ofrecería más noticias (o las mismas recontadas) de su amistad con José Lezama Lima, amistad abundante en reproches. Ya sabemos que no ha sido así, que El oficio de perder es un libro de memorias personales: una infancia y una adolescencia anterior a la fundación de la revista Orígenes, una madurez y vejez póstumas. De manera que no se encuentra aquí lo que pudiera ser el mayor suceso en la vida de su autor, quien confiesa haber borrado de estas páginas lo tecleado en relación con José Lezama Lima. Menos por censura que por cansancio, según afirma. Evitado el gran suceso tal como corresponde a un perdedor (ahora que Orígenes parece haber cobrado visos de triunfo), lo que queda a García Vega podría ser mucho. Pero él se encarga de menoscabarlo concienzudamente. (Afirma rechazar el confesionalismo debido al rechazo que siente por su propio cuerpo.) Unos pocos episodios se repiten: muchas veces el niño sube a un tren que conecta Jagüey Grande con La Habana, muchas ocurre el primer día en un internado de jesuitas donde no consigue meterse en la piscina junto a otros escolares. El autor pide disculpas de antemano: “Soy repetitivo, como ya me he cansado de repetir”. Hecha advertencia de que escasean las noticias sobre Orígenes en este volumen, me permito deslizar una advertencia más: si lo que busca el lector es el trazado de una vida abundante en avatares, muchas vidas en una tal como puede hallarse en las memorias de un Casanova o un Cellini, creo que va metiéndose en obra equivocada. En ese caso mejor podrían servirle las memorias de Reinaldo Arenas, por ejemplo. “En realidad mi vida, ¡para qué hablar de eso...!”, reconoce García Vega. Y menos ostensible que sus percances resulta la búsqueda, a lo largo de todo el libro, de la forma que permita la construcción del libro o laberinto. Antes que anochezca, el hiperbólico volumen de memorias de Arenas, deja leerse como novela  de

aventuras. El oficio de perder logra que lo muy poco novelesco de una

existencia cobre peligro por el empeño manifiesto de encontrar

la forma idónea con que narrar ese muy poco. de

aventuras. El oficio de perder logra que lo muy poco novelesco de una

existencia cobre peligro por el empeño manifiesto de encontrar

la forma idónea con que narrar ese muy poco. A Lorenzo García Vega, como a cualquier otro memorialista, lo frenan ciertos escrúpulos. ¿Cómo un lenguaje, el del hoy en el que se escribe, puede saber lo que pasó en otro lenguaje, el correspondiente a un día lejano? O, para decirlo en la hermosa fórmula de Bousanquet citada por Robbe-Grillet que García Vega cita: se trata de “un paisaje en el que no tengo ya medios de penetrar, pero en el que hago llover tiempo”. Memorialista perdedor, amén de los escrúpulos gremiales atormentan a García Vega otras cautelas. Declara ser asaltado por desniveles que le imposibilitan toda continuidad, confiesa su incapacidad para revisar lo ya escrito: “La chapucería que hago es lo único que sé hacer”. Y puede, en suma, considerarse perdedor por no dar con la forma adecuada. Si algo distingue El oficio de perder del resto de sus libros es que aquí emprende la construcción de un laberinto elevado al cuadrado, narra el trabajo que le dieron sus obras anteriores. (De cierta manera, El oficio de perder se corresponde con el rousseliano Cómo escribí algunos libros míos.) Peleándose con las formas, García Vega intenta historiar qué clase de pelea entabló con las formas en cada título. Así pues, fracasa en la enumeración de sus propios fracasos. Y no por casualidad alude al viaje a través de un laberinto mientras se contempla un caleidoscopio, laberinto dentro del laberinto. Dos acusaciones se alzan frecuentemente contra Lorenzo García Vega: una estilística y la otra clínica. La segunda acusa a muchas de sus páginas de ser dictadas por el resentimiento y la neurosis, sino por mayores complicaciones psiquiátricas. Calculo que quienes lo juzgan de este modo difícilmente otorgarían licencia a la manada de locos que alberga el más modesto estante. Inspectores de sanidad, cierran libros como se cierran restaurantes: por la falta de higiene en la cocina o en los frigoríficos. Por su parte, la acusación estilística dictamina a García Vega como incapaz de engendrar una narración o un poema como es debido. (Las complicaciones psiquiátricas no podían menos que afectar a su escritura.) Y para juicio así se acepta el testimonio de incompetencia profesional hecho por el propio encausado. Vale en este caso la feroz autocrítica del loco. Varios escritores que le fueron cercanos alguna vez mostraron capacidad de organizar un discurso que sobrepasa a sus obras: he ahí el sistema poético de José Lezama Lima, o la teleología nacional fabricada por Cintio Vitier. E incluso en alguien tan enemigo de alzar sistema como Virgilio Piñera podría hallarse una intención organizadora si se le compara con el autor de estas memorias. A diferencia de ellos, García Vega parece tartamudear. Preocupado por sus fallas de emisión, absorto en sus dificultades para soltar palabra, resulta inimaginable pensarlo en búsqueda de mayor envergadura que la solución de unas páginas. No obstante, la mención aquí y allá del escritor polaco Witold Gombrowicz debería dar la alerta. Porque la búsqueda de inmadurez, caballito de batalla del falso conde polaco, podría ser también búsqueda de Lorenzo García Vega, quien intenta procurarse “una paradójica disciplina: la disciplina del inmaduro”. García Vega acepta ser “un inmaduro en busca de una Forma que, para enredar más la cosa, quisiera que fuese una Forma inmadura, o una Forma para inmaduros”. Escritor para escritores, de él podría hacerse un discernimiento más: es escritor para escritores descreídos. Otros se han desvelado por construir sistema que los ampare, él practica toda clase de incapacidades frente a esas exigencias. La obra de Lorenzo García Vega tiene el inconveniente (que es para mí ventaja) de su inutilidad como bien público, puesto que ninguna facción asumiría tal programa perdedor. De aquellos a quienes consideramos escritores para escritores extraemos, sobre todo, lecciones de poética. Quien esté harto de discursos e intuya la trampa que los discursos son, que penetre en estas memorias difíciles. Porque no sé de páginas mejores que las de Lorenzo García Vega (al menos dentro de la literatura cubana) para descubrir, no el oficio de perder, sino el de escabullirse. Una frase suya que parece de Macedonio Fernández contada por Jorge Luis Borges describe así la felicidad pasada: “¡Aquello estaba tan bueno que no había dónde meterse!”. El oficio de perder (fragmento) Lorenzo García Vega Y así, por lo tanto, como soy un inmaduro, lo mejor que hago es proceder como tal y dejar todo tipo de lucha con la Forma. El Lector, entonces, que se conforme con mi torpeza nata. Otra cosa no puedo hacer, sino segregar forma, pero forma como embadurnada por lo grasoso (¡qué molesto resulta aceptar esto!) de mi inmadurez. O sea, forma que se la deja ser, que se la acepta, como antes, en la infancia, se dejaba ser, o se aceptaba, a aquel insoportable pedacito de más... del más procedente de la manga de una camisa de lana que nos quedaba más larga de la cuenta. La cosa, verdaderamente, era insoportable. La manga de la camisa de lana, acabada de estrenar, casi nos cubría la mitad de la mano. ¡Qué desesperación! No había nada que hacer! Había que resignarse, y aceptar que nos rozara las manos, durante un tiempo que nos parecía interminable, esa espantosa lana, protomateria de lo inmaduro, y que, para mayor maldición, nos hacía sentir espantosamente culpables.  Pues bien, ¿lo ha

entendido el Lector? Siento, rozándome las manos, esa espantosa

lana de mi inmadurez que, antes, fue la manga de una camisa. Pues bien, ¿lo ha

entendido el Lector? Siento, rozándome las manos, esa espantosa

lana de mi inmadurez que, antes, fue la manga de una camisa.Pero ahora voy a entrar por una galería de mi Laberinto por donde va estar el heroísmo, y donde hasta va a estar un encuentro con el poeta modernista Agustín Acosta. Veamos. El heroísmo. Pues, antes que nada, hay que decir lo siguiente: hablar de un oficio, hablar de cualquier oficio, y sobre todo hablar del oficio de perder, es hablar del heroísmo. Antes que nada el héroe. Se aprende un oficio para ser el héroe. Así como, cuando se quiere levantar un Laberinto, es que se quiere saber lo que tiene por dentro el heroísmo. Desde niño quise aprender el oficio de perder, pero es que desde entonces ya quería ser héroe. Fui, como todos los niños, un narcisista, y como todos los niños narcisistas tuve una vocación heroica. Por supuesto, al principio mi pretensión consistió en querer ser un guerrero. Quise llegar a ser Simón Bolívar. Me dije que iba a liberar a la Isla de Pinos, la isla esclavizada por Cuba. Pero después, después de un largo y alambicado proceso, la vocación heroica y el oficio de perder se llegaron a unir. Y, verificada la unión, la cosa se convirtió en mi destino. Pues estuve en una azotea, saludando a las multitudes, con el sombrero de pajilla que había pertenecido a mi padre. Fue en 1934, un año antes de que muriera Carlos Gardel. Por el mediodía, con sol que rajaba las piedras. Subí (la escalera como una espiral), hasta llegar a la azotea de mi casa infantil, en Jagüey Grande. Ya en la azotea miré para abajo, hacia la calle desierta. Abajo, enfrente, estaba el Precinto. En el Precinto no había ningún preso, pero sí había un perro aburrido, echado sobre el piso del portal. La calle del mediodía, la recuerdo como si fuera ahora. Había unos álamos, que poco tiempo después cortaron (el cubano, entre otras cosas, odia los árboles). La calle del mediodía, si no hubiera sido por el carretón que en aquel momento pasó, hubiese estado completamente desierta. El carretón (muy parecido, por cierto, a una carreta conducida por la Muerte que, pocos años después, vi en una película francesa), venía del Matadero, para surtir a todas las carnicerías del pueblo. El carretón, después, se me llegó a convertir en el símbolo de ese lamentable pozo sucio donde reposaba el excrementicio inconsciente colectivo de los destartalados pueblos cubanos. Pero entonces, en aquel mediodía de 1934, aquel carretón sólo era un punto más, entre la multitud que abajo me saludaba. Gritos de la multitud. Enarbolaba un sombrero de pajilla para responder a los gritos de la multitud.  Un

sombrero de pajilla que no sólo había pertenecido a mi

padre, sino también al Coronel Mendieta, el héroe de...

(¿de Cunagua, o de Cumagua? Han pasado muchos años, y ya

uno no se acuerda). Un

sombrero de pajilla que no sólo había pertenecido a mi

padre, sino también al Coronel Mendieta, el héroe de...

(¿de Cunagua, o de Cumagua? Han pasado muchos años, y ya

uno no se acuerda).Mendieta acababa de instalarse como Presidente de la República, después de una revolución de mentirita, la revolución de 1933. Mi padre era el Alcalde de facto de Jagüey Grande. En aquella Cuba de la década del 30, el sombrero de pajilla formaba parte del atuendo heroico. Lo usaban los mártires estudiantiles de la lucha contra el Tirano. Lo usaba Maurice Chevalier, el cantante de moda. Desde la terraza del Palacio Presidencial era yo, con sombrero de pajilla, el Presidente saludando a la multitud. Era un niño, era el Presidente, rodeado por una corte de bombines de mármol. ¡Sabe dios lo loco que un niño, tocado por la vocación heroica, pudo llegar a ser en un pueblo llamado Jagüey Grande! El escenario que propiciaba el heroísmo, lo era una revolución de mentirita, con folletinesca lucha contra Tirano. Había sí, por supuesto, inolvidables líderes juveniles, quienes con sus sombreros de pajilla caían, tintos en sangre, bajo las mortíferas balas de los esbirros tropicales, pero todo esto, a lo cubano, tenía como churumbela de telón de fondo a cosas así como las películas de Carol Lombard, y los inolvidables monumentos del Art Deco. Pero sea con sombreros de pajilla, o hasta con la mismísima Carol Lombard, lo que importa de aquel escenario es que propició, en mediodía con calle desierta de pueblo de campo, el hecho de que uno entrara en un heroísmo un poco raro: el heroísmo que, a través de un pasadizo del Laberinto, me conduciría hasta el oficio de perder. Así que... Quizá pudiera volver a hablar sobre la inmadurez, y de cómo la inmadurez se me enredó con el heroísmo, pero voy a decir otra cosa. Otra cosa, que consistió en haberme encaramado en la azotea, y también en haberme puesto el sombrero del Coronel Mendieta. Una extraña necesidad me obliga a hablar sobre eso. Digo... Veamos bien si me hago entender. En 1934, en una calle desierta, un niño estaba saludando a la multitud. Efectivamente, era una calle desierta, pues mirándolo bien sólo estaba el carretón de la basura, y el perro tirado en el portal del Precinto. Pero, además, había otra cosa. Había..., además..., la Torre de los Panoramas. ¿Qué quiero decir? Estaba yo saludando a la multitud, en la azotea de un mediodía 1934. Eso fue así. Saludaba con un sombrero de pajilla, un año antes de que muriera Carlos Gardel. Exacto, así fue. Pero había más. Había otras azoteas en el pueblo. Había otras azoteas, cercanas a aquella donde yo, el Presidente, estaba. Y fue (¿fue o lo he soñado?), entonces que, entre las azoteas cercanas, una me alucinó. Me alucinó la azotea que correspondía a la única casa del pueblo que tenía un piso alto, la casa del poeta modernista Agustín Acosta. Una azotea en cuyo centro se levantaba una pérgola. ¡Una pérgola en una azotea de Jagüey Grande! ¿No la habré soñado? Pero, lo más tremendo no es haber soñado una pérgola en Jagüey Grande, sino haber soñado el embuste de que aquella pérgola era la Torre de los Panoramas. ¿Cómo pudo ser ese embuste? Repito: ese embuste consistió en ver la Torre de los Panoramas. Pues en Jagüey Grande, por supuesto, ni yo, ni ningún niño, vio nunca esa Torre. ¿Entonces? La Torre de los Panoramas, inventada a comienzos de siglo por el uruguayo Julio Herrera y Reissig, fue una tertulia para lunáticos. “No hay manicomio para tanta locura”, se decía en esa tertulia. ¿Entonces? La única casa del pueblo que tenía piso alto, sobre el cual azotea con pérgola podría ser Torre de los Panoramas, era la casa habitada por el poeta modernista Agustín Acosta. Agustín Acosta no sólo era el Notario del pueblo, sino el poeta modernista que en 1926, año de mi nacimiento, publicó La Zafra, poema donde se levantaba el Central Australia, o sea, el lugar donde no sólo llegué a experimentar una extraña desecación (sic), sino donde, también, por primera vez vi una nevada (pero de esto hablaré después). Es que, lo recuerdo como si fuera ahora (o lo invento como si fuera ahora), yo me estrenaba en la  vida heroica con lo pobre, kitsch, y risible, del

ambiente donde había nacido. Me estrenaba con el sombrero de

pajilla de un héroe kitsch, quien estaba rodeado de bombines de

mármol. Pero como yo, además, era un niño

destinado al oficio de perder, no podía dejar de ver, en aquel

mediodía de mi infancia, no sólo al carretón del

Matadero, sino también a la Torre de los Panoramas de Herrera y

Reissig, colocada sobre la azotea del poeta Agustín Acosta. vida heroica con lo pobre, kitsch, y risible, del

ambiente donde había nacido. Me estrenaba con el sombrero de

pajilla de un héroe kitsch, quien estaba rodeado de bombines de

mármol. Pero como yo, además, era un niño

destinado al oficio de perder, no podía dejar de ver, en aquel

mediodía de mi infancia, no sólo al carretón del

Matadero, sino también a la Torre de los Panoramas de Herrera y

Reissig, colocada sobre la azotea del poeta Agustín Acosta.¿Cómo explicar todo esto? ¿Habría que acudir a la Teosofía? Habría que buscar a un teósofo, experto en reencarnaciones, para que nos informara no sólo si yo, viejo uruguayo del 1900, antes de morir vi la Torre de los Panoramas, sino para que nos informara también si yo, niño reencarnado en Jagüey Grande, logré ver, en la pérgola del modernista cubano Agustín Acosta, a la Torre que ya en la otra encarnación había conocido. Habría que ver. ¿Un niño uruguayo que, al reencarnar en Jagüey Grande, mira para la Torre de Herrera y Reissig? Pero..., quizá me estoy metiendo en camisa de once varas. Y es que siempre me sucede así, con las once varas: empiezo más o menos bien, pero enseguida me sumerjo en el disparate. Pues, vamos a ver, ¿estoy seguro de haber visto la Torre de los Panoramas en la pérgola de Agustín Acosta? Bien... de verdad de verdad no lo sé. ¿Entonces? Entonces, lo único cierto fue que saludé a la multitud en aquel mediodía de mi infancia, pero como las cosas son como son, va y resulta que lo que dice la Teosofía es verdad. Y si lo que dice la Teosofía es la verdad, entonces pudiera ser que, aunque parezca disparate, en realidad yo vi la Torre. Uno nunca sabe. Sin embargo, ¿por qué me atolondro? ¿Por qué me enredo, dando vueltas y más vueltas? Pues, sin duda, la vida tiene bastantes rarezas. Sí, la vida, si se mira bien, está llena de rarezas. Y, entonces, si la vida tiene rarezas, ¿por qué no pudo existir, en Jagüey Grande, la Torre de los Panoramas? Años, muchos años más tarde, me encontré con Agustín Acosta. Así que no había, ya, ninguna azotea para saludar a la multitud. Tampoco parecía ya estar la Torre de los Panoramas. Nos habíamos ido de Jagüey Grande. Vivíamos en La Habana. En mi infancia, Agustín había sido la primera aparición del héroe como poeta. En Jagüey Grande, Agustín Acosta había sido el notario pobre, así como había sido el teósofo y espiritista a quien le echaba las cartas Caridad Macho (Macho, por supuesto, era un apodo), la médium del pueblo que, entre muchas otras cosas, dispuso el derribo de la rosaleda que en el patio de su casa tenía mi tía María, por considerarla, con un sólo vistazo mediúmnico, como una peligrosa “guarida de malos espíritus”.  Así que en Jagüey, en aquel Jagüey muy pobre de mi

infancia (tiempo en que el litro de leche diario eran los honorarios

que podría recibir un abogado), con su poema La Zafra Agustín llegó

a ser no sólo el héroe folletinesco que se

enfrentaba a esa fuerza oscura que era el Tirano Machado, sino

también el más famoso poeta cubano de esa década

del 20 en que yo nací.

Así que en Jagüey, en aquel Jagüey muy pobre de mi

infancia (tiempo en que el litro de leche diario eran los honorarios

que podría recibir un abogado), con su poema La Zafra Agustín llegó

a ser no sólo el héroe folletinesco que se

enfrentaba a esa fuerza oscura que era el Tirano Machado, sino

también el más famoso poeta cubano de esa década

del 20 en que yo nací.Conquistador folletinesco, Agustín había abierto, para un niño de Jagüey Grande, nada menos que la posibilidad de un escenario heroico. Pero en 1934, después de una revolución de mentirita en que había caído el Tirano, Agustín Acosta dejó de ser el notario teósofo de Jagüey, para convertirse en el Secretario de la Presidencia del Gobierno del Coronel (¡cuantas mayúsculas!) Mendieta (Mendieta, el héroe, era aficionado a escribir versos inéditos, de ahí su predilección por Agustín Acosta). Y esto fue un año antes de la muerte de Carlos Gardel. Y también esto fue lo que propició que yo, niño con sombrero de pajilla, saludara a la multitud en aquel mediodía de Jagüey. La vida, como el mambo, tiene rarezas. Ni mandado a hacer, se encuentra mejor folletín que éste que estoy contando. Pero, vuelvo a decir, años más tarde me encontré con Agustín Acosta. Él, después de ocho años como Senador de la República, se había retirado de la política por falta de público. Semanas antes, yo le había enviado mi primer libro, Suite para la espera. Agustín, viejo teósofo, dijo que un libro se justificaba por una sola línea. “Una sola línea que estaría predestinada a ser leída por un solo lector. La línea que el cuerpo astral de ese lector necesitaba”, terminó diciendo. Pero Agustín sentía (y casi no lo podía ocultar) un odio más allá de toda medida por Lezama, y por todo lo que el grupo Orígenes podía significar. Así como, también, Agustín casi no podía ocultar el desprecio que mi recién publicada Suite le merecía (más tarde me enteré que él, al comentar mi libro, le dijo a alguien: “Es un libro de rengloncitos largos y de rengloncitos cortos”). Aunque, por suerte, ya nada de eso importa. Ya, para mí, lo que importa de aquella tarde en que me encontré con Agustín Acosta, fue que él, aunque despreciando mi oficio, quiso vincularme con Julio Herrera y Reissig. ¿Sería que el viejo teólogo sospechaba mi encarnación uruguaya? Y era que Agustín, sentado en un viejo sillón cubano, pero en un sillón que, inevitablemente, no dejaba de recordar a un modernista trono asirio, después de mandar a hacer café, me hizo entrar en la tremenda Torre de las Esfinges. Era un buen recitador Agustín. Era un retórico a todo meter. Por lo que su histrionismo, teniendo como fondo la espléndida claridad de una tarde tropical, me hizo visible tanto el gesto verde del cielo, como la risa del desequilibrio de un sátiro de lubridio enfermo de absintio verde. Por lo que, sin duda inolvidable fue la tarde. Una tarde para el oficio. Agustín, para enseñarme lo que era bombardear metáforas de verdad, se metió en la Torre de las Esfinges, pero al poco rato, como él no podía dejar de ser el romántico incurable que era, dejó esa vereda para meterse por la guardarraya folletinesca de la Berceuse Blanca. ¡Inolvidable! Tan inolvidable fue que, por aquel recital de la Berceuse, ya hace muchos años que le he perdonado a Agustín Acosta el haber despreciado a mi Suite para la espera. Apareció la mal ceñuda sirvienta española, con el café que el poeta había mandado hacer. Pero con gesto terrible de Dragón modernista, el Poeta, convirtiéndola en Medusa, detuvo a la sirvienta, para así poder continuar con el jolgorio de la Berceuse: Aspirad su incorpórea levedad de Olaluna! En sus sienes rutilan transparencias de copo; y vuelan sus ojeras otoñales de bruna, como vagas libélulas de una tarde heliotropo. ¡Se acabó lo que se daba! Aquello fue como para alquilar balcones. Pero ya no recuerdo bien como para poder precisar los detalles. Sólo sé que la sirvienta, convertida en Medusa. Sólo sé que la ceñuda española al fin nos sirvió el café. Pero, repito, el hueco negro se ha llevado los detalles. Ya no hay detalles, pero el hecho importante de aquella tarde fue que, por una de esas cosas extrañas que le pueden suceder a uno, con aquel jolgorio con Berceuse salí convencido de haber visto antes, coronando la casa de Agustín Acosta en Jagüey Grande, a la Torre de los Panoramas. Salí convencido, después de haber visto al poeta Acosta recitando Herrera y Reissig, que cuando yo, muchos años atrás, en una azotea había arengado a la multitud, también en esa azotea había visto a la Torre del uruguayo. Nunca había visto la Torre, pero ya sabía que había visto la Torre. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué vi, años más tarde, lo que había visto en 1934? ¿Cómo fue eso? ¿Era que el teósofo Agustín Acosta, evocando a Herrera y Reissig, despertó la  visión de una anterior, uruguaya

encarnación? ¡Váyase a saber! visión de una anterior, uruguaya

encarnación? ¡Váyase a saber!Lo que sí no hay dudas es que en aquella tarde hubo cosas. Hubo Herrera y Reissig, y pagodas, y oros de Bizancio, y cúpulas góticas, y hasta el demonio bendito. Acababa uno, ya lo he dicho, de publicar Suite para la espera, aquel libro en que dije: Apollinaire al agua. Agustín, despreciador notario de Jagüey, no podía entender que Apollinaire se cayera al agua. Pero fue lamentable que no entendiera nada, ya que ahora, al evocar el kitsch que Agustín y yo disfrutamos ante la Berceuse, pienso que nos deberíamos de haber unido. Pues, al fin y al cabo, Agustín y yo estábamos enlazados por un kitsch: un kitsch que a él lo llevó a ganar, hasta el punto de llegar a ser Senador de la República, mientras que a mi me condujo al oficio de perder. Un kitsch, y el oficio de perder. Rara combinación. Repito: la vida, al igual que el mambo, tiene rarezas. Por lo que, ahora, no viene mal recordar aquello, dicho por Gómez de la Serna, de que Cursi es todo sentimiento no compartido. Pues, en efecto, ¿qué puede haber menos compartido que el oficio de perder? Pero ahora, ahora que he hablado de todo esto, ahora que he hablado de mi entrada, con Agustín, en la Torre de los Panoramas, no puedo terminar este Capítulo sin decir que también Lezama, anegado en el vapor de sus enormes carcajadas, repitió y repitió, en los cafés de La Habana Vieja, estos versos de Herrera: y hosco persigo en mi sombra mi propia entidad que huye. Y es que Lezama, también metido en el kitsch de la Torre, miles de veces, como conclusión, coronó el asunto que estábamos tratando con la cita de estos otros versos de Herrera y Reissig: Todo suscita el cansancio de algún país psicofísico en el polo metafísico de silencio y de cansancio Todo es muy raro. La vida tiene muchas rarezas, vuelvo a decir. |

| La Azotea de Reina | El barco ebrio | Ecos y murmullos |

| Hojas al viento | En la loma del ángel | Panóptico habanero | La Ronda | La más verbosa |

| Álbum | Búsquedas | Índice | Portada de este número | Página principal |

| Arriba |