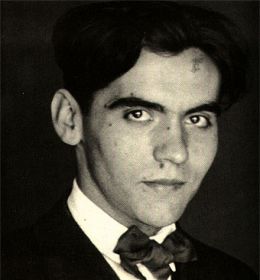

| Lorca

hace llover en La Habana* Guillermo Cabrera Infante La primavera de 1930 (que era en Cuba verano como siempre: una «estación violenta», como advierte el poeta Paz) Federico García Lorca viajó a La Habana por mar, la única vía posible para llegar a la isla entonces. Por la misma época Hart Crane, poeta americano, homosexual y alcohólico,  viajó de La Habana a Nueva York – y no

llegó nunca –. En medio del viaje se tiró al mar y

desapareció para siempre, dejando detrás como cargo un

largo poema neoyorquino y varias virulentas metáforas como

testimonio de su escaso paso por la tierra. Lorca estaba en su apogeo.

Acababa de terminar Poeta en Nueva

York con su espléndida

«Oda a Walt Whitman» y emprendía la huida de Nueva

York. No voy a comentar aquí el libro lorquiano, que es un largo

lamento lúcido, sino que tocaré sólo su coda

musical y alegre, ese «Son de negros en Cuba», que

transformó la poesía popular cubana y también la

visión americana de Lorca. Al revés de Crane, Lorca

viajó de las sombras al sol, de Nueva York a La Habana. viajó de La Habana a Nueva York – y no

llegó nunca –. En medio del viaje se tiró al mar y

desapareció para siempre, dejando detrás como cargo un

largo poema neoyorquino y varias virulentas metáforas como

testimonio de su escaso paso por la tierra. Lorca estaba en su apogeo.

Acababa de terminar Poeta en Nueva

York con su espléndida

«Oda a Walt Whitman» y emprendía la huida de Nueva

York. No voy a comentar aquí el libro lorquiano, que es un largo

lamento lúcido, sino que tocaré sólo su coda

musical y alegre, ese «Son de negros en Cuba», que

transformó la poesía popular cubana y también la

visión americana de Lorca. Al revés de Crane, Lorca

viajó de las sombras al sol, de Nueva York a La Habana.Por ese tiempo, aparte de Crane más lamentable que lamentado, visitaron a Cuba escritores y artistas que luego tendrían tanto nombre como Lorca. Algunos vivieron en La Habana «con días gratis». Nunca, por suerte o para desgracia, se encontraron con Lorca. Ni en La Habana Vieja ni en El Vedado ni en La Víbora o Jesús del Monte, ni en Cayo Hueso ni en San Isidro ni en Nicanor del Campo, que no se llamaba así todavía. Ernest Hemingway vivía en La Habana Vieja, en un hotel cuyo nombre le habría gustado a Lorca, Hotel Ambos Mundos. Allí escribió Hemingway una novela de amor y de muerte, de poco amor y de mucha muerte, cuyo inicio ofrece una vista de una ciudad de sueño y de pesadilla. Ya ustedes saben cómo es La Habana temprano en la mañana, con los mendigos todavía durmiendo recostados a las paredes de los edificios: antes de que los camiones traigan el hielo a los bares. La novela se titula Tener y no tener y es de una violencia que Lorca nunca conoció. En todo caso no antes de su final en Granada: Atravesamos la plaza del muelle, dice Hemingvay, hasta el café La Perla de San Francisco a tomar café. No había más que un mendigo despierto en la plaza y estaba bebiendo agua de la fuente. Pero cuando entramos al café y nos sentamos, los tres estaban esperando por nosotros. Es posible que Lorca, en 1930, hubiera conocido de vista a uno de esos tres que ahora salían por la puerta, mientras yo los miraba irse. Eran jóvenes y bien parecidos y llevaban buena ropa: ninguno usaba sombrero y se veía que tenían dinero. Hablaban de dinero, en todo caso, y hablaban la clase de inglés que hablan los cubanos ricos. Por esa época, en ese país, Lorca debió vestir así y llevar el pelo envaselinado, aplastado. Moreno, como era, para Hemingway hubiera sido un niño rico cubano y sabría qué le pasaba a un niño rico cubano cuando jugaba juegos de muerte: Cuando salieron los tres por la puerta de la derecha, vi un coche cerrado venir a través de la plaza hacia ellos. Lo primero que ocurrió fue que uno de los cristales se hizo añicos y la bala se estrelló entre las filas de botellas en el muestrario detrás a la derecha. Oí un revólver que hizo pop pop pop y eran las botellas que reventaban contra la pared... Salté detrás de la barra a la izquierda y pude mirar por encima del borde del mostrador. El coche estaba detenido y había dos individuos agachados allí. Uno de ellos tenía una ametralladora y el otro una escopeta recortada. El hombre de la ametralladora era negro. El otro llevaba un mono de chófer blanco. Uno de los muchachos le pegó a una goma del coche y como a cosa de diez pies el negro le dio en el vientre... Trataba de ponerse de pie, todavía con su Luger en la mano, lo que no podía era levantar la cabeza, cuando el negro tomó la escopeta que descansaba junto al chófer y le voló un lado de la cabeza a Pancho. ¡Tremendo negro! Lorca no conoció esa terrible violencia cubana ni a esos negros habaneros, esbirros excelentes. Sus negros fueron sonadores del son, reyes de la rumba. Lorca tenía por costumbre recorrer los barrios populares de La Habana, como Jesús María, Paula y San Isidro, y se llegaba a veces hasta la Plazoleta de Luz, al muelle de Caballería ahí al lado y aun al muelle de la Machina, donde ocurre la acción inicial de Tener y no tener. Pero nunca conoció esa noche obscena que amanecía con los mendigos dormidos y los niños ricos muertos. Aunque al final, como Hemingway, supo lo que era una muerte violenta al amanecer. Otro americano que vino a La Habana en esos primeros años treinta para dejar una estela de arte  fue el fotógrafo Walker

Evans: «Desembarqué en La Habana en medio de una

revolución». ¡Estos americanos no sé

cómo se las arreglan para caer siempre en medio de una

revolución en Cuba! Como Evans estuvo en La Habana en 1932 y el

dictador Machado no cayó hasta 1933 para ser sustituido por

Batista meses después, Evans no pudo haber caído en medio

de ninguna revolución, excepto las revueltas que da el ron pelión. Pero

Evans insiste: «Batista tomaba el

poder» y Evans tomaba Bacardí. «...Yo tuve suerte

porque tenía unas cartas de presentación que me llevaron

hasta Hemingway. Y lo conocí. Pasé un tiempo estupendo

con Hemingway. Una borrachera cada noche.» ¿Qué les

dije? Es la revolución del ron llamada Cubalibre. Dos de ron y

una de Coca-Cola. Agítese. Da para dos. Hemingway, según

Evans, «necesitaba una orientación». Se explica.

Ésos son los años inciertos de Tener y no tener, su

primera novela cubana. Pero Evans sí sabía dónde

iba y sus fotos de La Habana son, como «Son de negros en

Cuba», un romance gráfico en que los negros de La Habana

se revelan como donosos dandies de blanco. Ése es un testimonio

que no puedo traerles esta noche, ni siquiera puedo intentar describir

estas fotos maestras que ahora pertenecen a los museos. Pero hay un

negro de dril cien blanco, de sombrero de pajilla y zapatos

recién lustrados por el limpiabotas que se ve al fondo. Bien

vestido con corbata marrón y pañuelo haciendo juego en la

pechera, dandy detenido para siempre en una esquina de La Habana

Vieja, junto a un estanco de diarios y revistas, su mirada aguda

dirigida hacia un objeto oculto por el marco de la foto que ahora

sabemos que es el tiempo, que hace de la fotografía un retrato,

una obra de arte, cosa que Tener y no

tener nunca fue, nunca

será y que ese son sinuoso de Lorca es. Es es es. fue el fotógrafo Walker

Evans: «Desembarqué en La Habana en medio de una

revolución». ¡Estos americanos no sé

cómo se las arreglan para caer siempre en medio de una

revolución en Cuba! Como Evans estuvo en La Habana en 1932 y el

dictador Machado no cayó hasta 1933 para ser sustituido por

Batista meses después, Evans no pudo haber caído en medio

de ninguna revolución, excepto las revueltas que da el ron pelión. Pero

Evans insiste: «Batista tomaba el

poder» y Evans tomaba Bacardí. «...Yo tuve suerte

porque tenía unas cartas de presentación que me llevaron

hasta Hemingway. Y lo conocí. Pasé un tiempo estupendo

con Hemingway. Una borrachera cada noche.» ¿Qué les

dije? Es la revolución del ron llamada Cubalibre. Dos de ron y

una de Coca-Cola. Agítese. Da para dos. Hemingway, según

Evans, «necesitaba una orientación». Se explica.

Ésos son los años inciertos de Tener y no tener, su

primera novela cubana. Pero Evans sí sabía dónde

iba y sus fotos de La Habana son, como «Son de negros en

Cuba», un romance gráfico en que los negros de La Habana

se revelan como donosos dandies de blanco. Ése es un testimonio

que no puedo traerles esta noche, ni siquiera puedo intentar describir

estas fotos maestras que ahora pertenecen a los museos. Pero hay un

negro de dril cien blanco, de sombrero de pajilla y zapatos

recién lustrados por el limpiabotas que se ve al fondo. Bien

vestido con corbata marrón y pañuelo haciendo juego en la

pechera, dandy detenido para siempre en una esquina de La Habana

Vieja, junto a un estanco de diarios y revistas, su mirada aguda

dirigida hacia un objeto oculto por el marco de la foto que ahora

sabemos que es el tiempo, que hace de la fotografía un retrato,

una obra de arte, cosa que Tener y no

tener nunca fue, nunca

será y que ese son sinuoso de Lorca es. Es es es.Pero La Habana no era una ciudad ni tan violenta ni tan lenta. Un contemporáneo de Lorca, el escritor Joseph Hergesheimer, tan americano como Hemingway y como Evans, dice de La Habana en su San Cristóbal de La Habana, uno de los libros de viaje más hermosos que he leído: Hay ciertas ciudades, extrañas a primera vista, que quedan más cerca del corazón que del hogar... Acercándome a La Habana temprano en la mañana... mirando el color verde de plata de la isla que se alza desde el mar, tuve la premonición de que lo que iba a ver sería de singular importancia para mí... Indudablemente el efecto se debe al mar, al cielo y a la hora en que tuvo lugar mi presciencia... La costa cubana estaba ahora tan cerca, La Habana tan inminente, que perdí el hilo de mi historia por un nuevo interés. Podía ver, baja contra el filo del agua, una fila de edificios blancos, a esa distancia puramente clásicos en su implantación. Fue entonces que tuve mi primera premonición sobre la ciudad hacia la que suavemente progresábamos. Iba a encontrar en ella el espíritu clásico no de Grecia sino de un período algo tardío. Era la réplica de esas ciudades imaginarias pintadas y grabadas en una rica variedad de cornisas de mármol, dispuestas directamente hacia el mar calmo. Había ya perceptible en ella un aire de irrealidad que marcaba la costa que vio el embarque hacia Citerea...** Nada me habría hecho más feliz que una realización semejante. Era precisamente como si un sueño cautivante se hubiera hecho sólido... Oí entonces la voz de La Habana. Una voz en staccato, notable porque nunca, según supe luego, se hundía en la calma, sino que cambiaba a la noche para un clamor nada diferente y no menos perturbador... Éstas son visiones poéticas, no históricas de La Habana. Pero – un momento – hay una segunda – o tal vez tercera – opinión sobre esta Habana ancien régime. Encontré esta descripción en la Enciclopedia Británica, a veces nuestra contemporánea: Metrópoli capital y comercial y el mayor puerto de Cuba. La ciudad, que es la más grande de las Antillas y una de las primeras ciudades tropicales del Nuevo Mundo, queda en la costa norte de la isla, hacia su extremo occidental. Su situación en una de las mejores bahías del hemisferio, la hizo comercial y militarmente importante desde tiempos coloniales y es el mayor factor responsable de su crecimiento constante desde los 235.000 habitantes que tenía en 1899 a los 978.000 de 1959. Otros factores que contribuyeron a su crecimiento son su clima salubre y su pintoresca situación y esos alegres entretenimientos que la hicieron una vez meca del turismo. La temperatura media anual varía sólo en diez grados Celsius con una media de 24 grados. Aunque muchas mansiones de los barrios residenciales han sido expropiadas, desde un punto de vista físico la vista no es menos impresionante. El aspecto de La Habana desde el mar es espléndido. Ésa fue La Habana que vio Lorca. Allí compuso una de sus piezas más espontáneas y libres. Es una carta a sus padres en Granada publicada en Madrid hace poco. Lorca habla de sus éxitos como conferenciante, bien reales, y de su riesgo imaginario al presenciar una cacería de caimanes y participar en ella a sangre fría y a la vez enardecido. Afortunadamente Lorca no era cazador y nos exime del conteo de fieras muertas que habría hecho Hemingway. Tal vez a Lorca le entristecería saber que en esa región de Cuba, la ciénaga de Zapata, donde vio incontables cocodrilos, había circa 1960, apenas treinta años después de su relato, un encierro que era sólo una cerca baja de madera, donde dormía al sol un solo caimán inmóvil, como si estuviera disecado ya y fuera indiferente a su suerte. Un letrero al lado suplicaba al visitante: «Por favor, no tiren piedras al saurio». Lorca ve en La Habana, ¿cómo no habría de verlas?, a las que él llama «mujeres más hermosas  del

mundo». Luego hace de la cubana local toda una población y

dice: «Esta isla tiene más bellezas femeninas de tipo

original...» y enseguida la celebración se hace

explicación: «...debido a las gotas de sangre negra que

llevan todos los cubanos». Lorca llega a insistir: «Cuanto

más negro, mejor», que es también la opinión

de Walker Evans, fotógrafo, para quien un negro elegante es la

apoteosis del dandy. Finalmente Lorca hace un elogio de la tierra

natal: «Esta isla es un paraíso». Para advertir a

sus padres: «Si me pierdo que me busquen... en Cuba». La

carta termina con una hipérbole extraordinaria: «No

olvidéis que en América ser poeta es algo más que

ser príncipe». Desgraciadamente no es verdad ahora,

tampoco era verdad entonces. No en Cuba al menos. He conocido a poetas

pobres, poetas enfermos, poetas perseguidos, poetas presos, poetas

moribundos y muertos finalmente. Eran todos tratados no como

príncipes sino como parías, como apestados, sufriendo la

lepra de la letra. Tal vez la letra con sangre entra, pero con sangre

sale seguro. Para Lorca La Habana fue una fiesta y así

debía ser. No hay que contaminar su poesía con mi

realidad. del

mundo». Luego hace de la cubana local toda una población y

dice: «Esta isla tiene más bellezas femeninas de tipo

original...» y enseguida la celebración se hace

explicación: «...debido a las gotas de sangre negra que

llevan todos los cubanos». Lorca llega a insistir: «Cuanto

más negro, mejor», que es también la opinión

de Walker Evans, fotógrafo, para quien un negro elegante es la

apoteosis del dandy. Finalmente Lorca hace un elogio de la tierra

natal: «Esta isla es un paraíso». Para advertir a

sus padres: «Si me pierdo que me busquen... en Cuba». La

carta termina con una hipérbole extraordinaria: «No

olvidéis que en América ser poeta es algo más que

ser príncipe». Desgraciadamente no es verdad ahora,

tampoco era verdad entonces. No en Cuba al menos. He conocido a poetas

pobres, poetas enfermos, poetas perseguidos, poetas presos, poetas

moribundos y muertos finalmente. Eran todos tratados no como

príncipes sino como parías, como apestados, sufriendo la

lepra de la letra. Tal vez la letra con sangre entra, pero con sangre

sale seguro. Para Lorca La Habana fue una fiesta y así

debía ser. No hay que contaminar su poesía con mi

realidad.En su visita a Buenos Aires, Borges acusó a Lorca de un crimen de lesa ligereza. Lorca le dijo al joven Borges que había descubierto un personaje crucial, en el que se cifraba el destino de la humanidad entera, un salvador. ¿Su nombre? ¡Mickey Mouse! Es extraño que Borges, con su sentido del humor, no descubriera que detrás de la declaración de Lorca no había más que un chiste, esas salidas de un poeta con sentido cómico de la vida. A Borges la broma se le hizo bromuro: Lorca quería asombrar, pour épater le Borges. En La Habana, por el contrario, Lorca deleitó a sus amigos habaneros, fanáticos del cine mudo, con su pieza «El paseo de Buster Keaton», compuesta sólo hacía dos años. Buster Keaton no es aquí un redentor que trata de volver a Belén en su segundo viaje. Pero tampoco es el sollozante Mickey Mouse, con sus ojos siempre abiertos, sus guantes de cuatro dedos y sus zapatos de ratón con botas. Mickey es insufrible, Keaton es insuperable. El lema de esta piececita es «En América hay ruiseñores», que es otra manera de decir que los poetas pueden ser príncipes. Lorca en La Habana, al no querer asombrar a nadie, asombró a todos. Un autor anónimo de entonces describe la estancia de Lorca en La Habana como «el agitado ritmo de su existencia habanera, llena de agasajos, de charlas y de homenajes y abrumada por la dulce tiranía de la amistad». Pero Lorca no estuvo solamente en La Habana. Tanto declaró Lorca en La Habana que iría a Santiago, que por poco no va nunca. Hay todavía mucha gente que duda si Lorca fue a Santiago de Cuba de veras. Ésos son los que consideran la poesía como una acción metafórica. Hay que señalar, con un hito de carreteras, que Lorca, después de varias tentativas falsas, fue por fin a Santiago. No en un coche de aguas negras ni con la rubia cabeza de Fonseca, pero en Santiago de Cuba se hospedó en el Hotel Venus. Lorca era el poeta del amor. Los que duden lean su «Casada infiel». Hay pocos textos tan eróticos escritos en español. Como poeta Lorca fue una definitiva influencia para la poesía cubana, que después del abandono modernista iniciaba una etapa de cierto populismo llamado en el Caribe negrismo. Era una visión de las posibilidades poéticas del negro y sus dialectos un poco ajena, enajenada. Exótica sería la palabra, sólo que exótico en Cuba es un marino escandinavo, no un estibador de los muelles. Los mejores poetas de esa generación, que tendrían la edad de Lorca, cultivaban el negrismo como una moda amable y amena, otros eran como Al Jolsons de la poesía: blancos con cara negra. El poema devenía así una suerte de betún. La breve visita de Lorca fue un huracán que venía no del Caribe sino de Granada. Su influencia se extendió por todo el ámbito cubano. Esa clase de poesía estaba hecha para ser recitada, con la boca cantando coplas. Ésa es una de las magias de la poesía (y de esa otra forma de poesía, las letras de canciones) que exige a la vez la lectura silenciosa y el recitado en voz alta y aun soporta la declamación. La poesía, entonces, es otra música, como quería Verlaine: «De la musique avant toute chose». Lorca en su «Son de negros en Cuba» musita una música exótica que se hace enseguida familiar. «Iré a Santiago» es efectivamente el estribillo de un son. Como en la Obertura cubana de Gershwin, la música es familiar pero la armonía es exótica. Lorca llegó a La Habana por el muelle de la Machina. Hizo el viaje al revés de Crane: venía de las tinieblas a la luz, incluso al deslumbramiento poético. El tiempo que vivió en Nueva York, aunque escribió allí La zapatera prodigiosa, pieza llena de sol andaluz, también compuso su tenebroso Poeta en Nueva York, que comienza con una premonición, «Asesinado por el cielo» y termina con su «Huida de Nueva York». Casi inmediatamente, en el libro y en la vida, el poeta compone su «Son de negros en Cuba», en que invoca como un sortilegio a la luna: «Cuando llegue la luna llena/Iré a Santiago de Cuba». Su poema, que tiene la forma poética del son, brota aquí como una flor: natural, espontáneo y excepcionalmente bello. El poeta huye de la civilización a la vida nativa, naturaleza exótica. Casi como Gauguin. Aunque me parece estar oyendo al Shakespeare de La tempestad: La isla está llena de ruidos. Sonidos y aires dulces, que dan deleite y nunca dañan. Lorca ahora quiere completar el bojeo de esa isla: Cantarán los techos de palmera, Iré a Santiago... Iré a Santiago... Con la rubia cabeza de Fonseca Iré a Santiago Y con el rosal de Romeo y Julieta... ¡Oh Cuba! ¡Oh ritmo de semillas secas! ¡Oh cintura caliente y gota de madera! ¡Arpa de troncos vivos, caimán, flor de tabaco! Hay un son tradicional que canta: Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes... Lorca sabía: esos cantantes, como el son, venían de Santiago de Cuba. Explicar poemas es tarea de retóricos, pero quiero mostrar cómo Lorca hacía un poema de lo obvio para cubanos que se volvía poesía para todos. Los «techos de palmera» son los techados de los bohíos, vivienda tradicional campesina hecha toda con hojas, troncos y fibras de la palma real. Nadie en Cuba llamaría a la palma, palmera, ni siquiera en un poema. «La rubia cabeza de Fonseca», que tanto intrigó a tantos, no pertenece a ninguno de sus amigos cubanos, sino al fabricante de puros de ese nombre, cuya cabeza roja aparece en los cromos de su marca. «El rosal de Romeo y Julieta» no es esa espesura donde Romeo da a Julieta aquello que le dio ella el otro día, sino otra marca de habanos. El rosal es de una litografía. «Las semillas secas» son por supuesto las maracas de la orquesta de son y la «gota de madera» es el instrumento musical habanero llamado claves. Espero no tener que explicar qué es una «cintura caliente». Este poema escrito en La Habana es de una luminosidad como sólo se ve en La Habana. Lo atestiguan el fragmento de Hergesheimer, que es un friso de un edificio tropical y, sobre todo, las fotografías de Walker Evans con sus fruterías al sol, sus mujeres que adornan un patio y las abigarradas fachadas de los cines de barrio que invitan siempre al viaje. En esa época risueña y confiada, ida con el viento de la historia, Lorca se deslumbró con La Habana y deslumbró también a los habaneros, que hace rato que estaban acostumbrados a los fulgores de su ciudad tan capital como un pecado. Hay todavía algunos que recuerdan a Lorca como si lo estuvieran viendo, viviendo. Uno de estos habaneros es una habanera, Lydia Cabrera, vecina de Miami y decana de los escritores cubanos en el exilio. Ella recuerda tanto a Lorca como Lorca la recordaría a ella, a quien dedicó su memorable «Romance de la casada infiel». Lorca, siempre fascinado por los negros, escribió: «A Lydia Cabrera y su negrita». Lydia, que dos días atrás cumplió 86 años, recuerda a Lorca desde el principio. Lo conoció en casa de otro cubano, José María Chacón y Calvo, que fue luego instrumento del viaje de Lorca a La Habana. «¡Qué gracia tenía!», dice Lydia. «¡Qué vitalidad de criatura!» Hasta que se fue ella de regreso a La Habana veía a Lorca diariamente en ese Madrid que, al revés de La Habana, no se ha perdido sino se ha ganado. Fue Lydia la intermediaria para que Lorca y su gran intérprete Margarita Xirgu se conocieran. Lorca no había escrito entonces más que una obra de teatro, Mariana Pineda, que la Xirgu estrenó. Lorca al celebrar la ocasión dedicó a Lydia el poema que más le gustara. El poema (y tal vez la dedicatoria) escandalizó a uno de los hermanos de Lydia, asustado acaso por toda la imaginería erótica que Lorca despliega desde el primer verso hasta la revelación de esta virgen con marido. Ella, Lydia, no se inmutó y todavía es el poema de Lorca que prefiere. Lydia recuerda que, después de cinco minutos de conversación, quedó hechizada (la palabra es suya, ella que tanto sabe de hechizos) con Lorca, a quien llamó siempre Federico. Dice Lydia Cabrera del final de Lorca: «Cuando supe las condiciones trágicas de su muerte, pensé con consternación el horror que debió sentir Federico. Él era tan delicado y esa muerte tan horrible debió causarle segundos inimaginables de horror. Fue una muerte imperdonable. Pensé mucho, muchísimo en él». Todos los que conocieron a Lorca en La Habana, y aun los que no lo conocieron, lamentaron su muerte. De su asesinato tiene Lezama Lima una curiosa opinión. No es una versión política sino poética de la muerte del poeta: «Lo que mató a Lorca fue la grosería». Críptico más que crítico, Lezama añade: «No la política». Ése fue el fin. En el principio Lorca llegó a La Habana y sorprendió a todos desde la presentación: «Soy Federico García». Escoger su primer apellido como su nombre fue objeto de comentarios. Alguien preguntó: «¿Están ustedes verdaderamente seguros que ese García es Lorca?» Así con tantos García que había en Cuba, desde el general de las guerras de independencia Calixto García hasta los políticos más vulgares, muchos cubanos se sintieron emparentados con Lorca. Vivía en La Habana entonces el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob, hombre de sucesivos y sonoros seudónimos. Antes se había llamado con su nombre propio, un oscuro Osorin, y luego había sido Ricardo Arenales, Maín Ximénez y finalmente acertó con ese dos veces raro Porfirio Barba Jacob. Todos estos nombres y ese hombre forman un considerable poeta modernista, raza en vías de extinción. Barba Jacob era famoso en La Habana por un verso y un anverso. El escritor declaró en un poema: «En nada creo, en nada» y el hombre era un poeta pederasta. Muy feo, lo llamaban en su cara, por su cara «el hombre que parecía un caballo». Barba Jacob añadía a esos inconvenientes para el amor otro más. Le faltaba un diente al frente que se empeñaba en sustituir siempre por un diente postizo hecho de algodón o de papel pero no de ceniza, como quieren algunos. Su conversación comenzaba en la tarde en la Acera del Louvre, en el véspero de que habló Hergesheimer, pero según avanzaba la noche aquel diente más blanco que los otros desaparecía para reaparecer llevado por la lengua no a su meta sino a desotra parte en la boca. De pronto Jacob tenía un diente brillando blanco sobre su labio lívido o volaba para posarse en la barba de Barba. El poeta creía que su conversación era de veras fascinante, a juzgar por la cara de  sus oyentes. Pero la fascinación

venía de aquel diente ambulatorio. O mejor, náufrago,

marinero de blanco que navegaba en la balsa de su lengua, entre un

Caribdis dental y la Escila de su encía. sus oyentes. Pero la fascinación

venía de aquel diente ambulatorio. O mejor, náufrago,

marinero de blanco que navegaba en la balsa de su lengua, entre un

Caribdis dental y la Escila de su encía.La mención de un marinero, aun metafórico, nos conduce al gran transporte amoroso de Barba. Se dice que el poeta de la decadencia modernista encontró su marinero cuando, literalmente, «hacía el litoral». Litoralmente ambos se encontraban en los muelles. El marino, ni corto ni perezoso (en realidad era alto y ágil), se hizo amante del poeta pederasta y pesimista (recuerden, por favor, su divisa: «En nada creo, en nada») y para colmo pobre. Para su mal era 1930 y cuando se paseaba Barba con su marinero recién pescado, se atravesó en su camino Federico García, que era todo lo contrario del colombiano: graciosamente andaluz y para colmo famoso. Lorca procedió ahora, con todo su encanto y todos sus dientes brillando en su cara morena, a auspiciar al marinero escandinavo que recaló en el trópico. Barba perdió su diente para siempre. Alrededor de 1948, a casi veinte años del encuentro amoroso con Lorca, todavía era posible ver a este marino seudosueco caminando la noche, Prado arriba y Prado abajo, como un náufrago de otra época. Su ropa era, sí, azul marino y llevaba un paletó que hacía alucinante la noche tropical. Un si es no es rubio, ancora con el áncora al cuello, tal vez noruego, tal vez gallego, pasaba como una  sombra,

sin ver a nadie, como si nadie

lo viera. Pero invariablemente peatones y poetas que se detenían

en la esquina de Prado y Virtudes, donde comenzaba el barrio menos

virtuoso de La Habana, miraban hacia el parapeto del paseo central para

ver a este marino varado en tierra a quien cantó Barba:

«Hay días en que somos tan lúbricos, tan

lúbricos», para suspirar: «Hay días en que

somos tan lóbregos, tan lóbregos». Ahora, es decir

entonces, un índice irreverente venía a indicar y una voz

soez venía a decir: «¡También

ése!» La risa era como una brisa que movía el

diente de algodón de Porfirio Barba Jacob, que en nadie

creía, en nadie. sombra,

sin ver a nadie, como si nadie

lo viera. Pero invariablemente peatones y poetas que se detenían

en la esquina de Prado y Virtudes, donde comenzaba el barrio menos

virtuoso de La Habana, miraban hacia el parapeto del paseo central para

ver a este marino varado en tierra a quien cantó Barba:

«Hay días en que somos tan lúbricos, tan

lúbricos», para suspirar: «Hay días en que

somos tan lóbregos, tan lóbregos». Ahora, es decir

entonces, un índice irreverente venía a indicar y una voz

soez venía a decir: «¡También

ése!» La risa era como una brisa que movía el

diente de algodón de Porfirio Barba Jacob, que en nadie

creía, en nadie.La culminación de la visita de Lorca a La Habana ocurrió cuando le ofrecieron finalmente una comida de despedida, un banquete, un almuerzo en el comedor del Hotel Inglaterra en que terminaba la Acera del Louvre, a veces llamada del Livre. Allí estaban Lorca y sus discípulos futuros. Estaba también La Habana literaria, la que no escribía poemas pero estaba dispuesta a escribir prosa como Lorca versos. A través de las puertas abiertas del hotel (el aire no era acondicionado todavía) se veían las innúmeras columnas blancas al sol del portal, la Acera del Louvre y el parque al fondo con la estatua central soleada y sólida de otro poeta, José Martí, a quien mató, como a Lorca, esa bala con nombre que siempre viene a matar a los poetas cuando más falta hacen. De pronto, como ocurre en el trópico, comenzó a llover. A llover de veras, sin aviso, sin esperarlo nadie, sin tregua. El agua caía por todas partes de todas partes. Llovía detrás de las columnas impávidas, llovía sobre la acera, llovía sobre el asfalto y sobre el cemento del parque y sus árboles que ya no se veían desde el hotel. Llovía sobre la estatua de Martí y su lívido brazo de mármol, la mano acusadora y el índice de cuentas eran líquidos ahora. Llovía sobre el Centro Gallego, sobre el Centro Asturiano y sobre la Manzana de Gómez y aún más allá, en la placita de Albear, sobre la fuente de los mendigos y sobre la fachada del Floridita donde Hemingway solía venir a beber. Llovía sobre la Citerea de Hergesheimer y sobre el paisaje blanco y negro de Walker Evans. Llovía en toda La Habana. Mientras en el comedor los comensales devoraban el almuerzo cálido, indiferentes a la lluvia que era cristal derretido, espejo húmedo, cortina líquida, Lorca, sólo Lorca, vio la lluvia. Dejó de comer para mirarla y de un impulso saltó, se puso de pie y se fue a la puerta abierta del hotel a ver cómo llovía. Nunca había visto llover tan de veras. La lluvia de Granada regaba los cármenes, la lluvia de Madrid convertía el demasiado polvo en barro, la lluvia de Nueva York era una enemiga helada como la muerte. Otras lluvias no eran lluvia: eran llovizna, eran orballo, eran rocío comparadas con esta lluvia. «Y todas las cataratas de los cielos fueron abiertas», dice el Génesis, y el Hotel Inglaterra se hizo un arca y Lorca fue Noé. ¡Había gigantes en la poesía entonces! Lorca siguió en su vigía, en su vigilia (no habría siesta esa tarde), mirando llover solo, viendo organizarse el diluvio delante de sus ojos. Pero pronto notaron su ausencia del banquete y vinieron de dos en dos solitos y solícitos a hacerle ruidoso corro, como aconteció a Noé en su zoológico. Ya Lorca había escrito que los cubanos hablan alto y más alto hablan los habaneros, los hablaneros. Lorca se llevó un dedo a los labios en señal de silencio respetuoso ante la lluvia. El ruido del banquete había terminado en el estruendo del torrente. Por primera vez para muchos periodistas, escritores y músicos que se reunieron en ese simposio sencillo, Federico García Lorca, poeta (poeta como se sabe quiere decir en griego hacedor), había hecho llover en La Habana como nadie había visto llover antes, como nadie volvió a ver después. * Escrito en Londres y leído en Madrid el 20 de mayo de 1986 en el Instituto de Cooperación Iberoamericana con motivo del 50 aniversario del asesinato del poeta. Nosotros lo hemos tomado de: Guillermo Cabrera Infante. Vidas para leerlas (Madrid: Alfaguara, 1998), 193 – 210. ** El traductor en una nota al pie aclara que Citerea era una isla en el Peloponeso donde se rendía culto a Afrodita. La adoración fue tal que otro nombre para Afrodita fue Citerea. A Afrodita la conocemos sus fieles devotos con el más perturbador nombre de Venus, diosa dd amor entre los latinos. |