|

|

|

|

||

| La

Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha

artificial | Ecos

y murmullos |

||

| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||

|

|

|

|

||

| La

Azotea de Reina | El barco ebrio | La dicha

artificial | Ecos

y murmullos |

||

| Hojas al viento | En la loma del ángel | La Ronda | La más verbosa | ||

| Álbum | Búsquedas | Índice | El templete | Portada de este número | Página principal | ||

| Fragmentos

de estética china El Perrito Chino elperritochino@yahoo.com  A continuación, traduzco del

francés una selección de fragmentos sobre estética

china de los siglos VII al XX, entresacados del libro Textes théoriques chinois sur l’art

pictural (Seuil, 1989) de François Cheng. Para

facilitar la lectura, los he ordenado por temas según lo que me

parecen las preocupaciones centrales de la estética china, a

saber: lo inacabado, el i o

la visión interior justa, el wu-hua

o la comunión total, el li

o el principio interno constante, el ch’i

o el aliento vital, lo lleno y lo vacío, el método y la

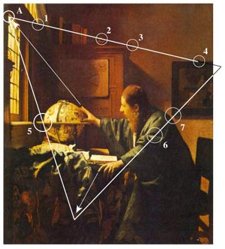

pincelada única. Aunque no parece que la perspectiva (yuan) tenga mayor importancia en la

estética china, he incluido también un fragmento que

trata sobre ella por el contraste que ofrece con la perspectiva

albertiana (el cuadro ventana) que dominó la pintura de

Occidente por siglos. Al final de la traducción, ofrezco

los nombres de los tratadistas representados, las traducciones

disponibles que conozco y una lista mínima del vocabulario que

emplean. Los cuadros que acompañan el texto son obra de

Chu Ta (1626-1705), el gran maestro del li.

A continuación, traduzco del

francés una selección de fragmentos sobre estética

china de los siglos VII al XX, entresacados del libro Textes théoriques chinois sur l’art

pictural (Seuil, 1989) de François Cheng. Para

facilitar la lectura, los he ordenado por temas según lo que me

parecen las preocupaciones centrales de la estética china, a

saber: lo inacabado, el i o

la visión interior justa, el wu-hua

o la comunión total, el li

o el principio interno constante, el ch’i

o el aliento vital, lo lleno y lo vacío, el método y la

pincelada única. Aunque no parece que la perspectiva (yuan) tenga mayor importancia en la

estética china, he incluido también un fragmento que

trata sobre ella por el contraste que ofrece con la perspectiva

albertiana (el cuadro ventana) que dominó la pintura de

Occidente por siglos. Al final de la traducción, ofrezco

los nombres de los tratadistas representados, las traducciones

disponibles que conozco y una lista mínima del vocabulario que

emplean. Los cuadros que acompañan el texto son obra de

Chu Ta (1626-1705), el gran maestro del li. Lo inacabado En la pintura, se debe vencer la tentación de realizar una obra demasiado escrupulosa y demasiado acabada en cuanto al dibujo de las formas y la notación de los colores, y tampoco exhibir su técnica demasiado, privándola de secreto y de gracia. Por eso no hay que temer lo inacabado, sino más bien despreciar lo demasiado acabado. Desde el momento en que sabemos que una cosa está completa, ¿qué necesidad hay de completarla? Pues lo inacabado no significa necesariamente lo incompleto; el defecto de lo incompleto radica precisamente en no reconocer cuando una cosa está suficientemente acabada (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura bajo las dinastías sucesivas, p. 25). En la pintura, importa saber retener, pero también dejar escapar. Al trazar una forma, aunque la finalidad sea lograr un resultado pleno, todo el arte de la ejecución radica en los intervalos y la ejecución fragmentaria. De ahí la necesidad de dejar escapar. Esto exige que los golpes del pincel se interrumpan (sin que el aliento que los anima lo haga) (Li Jih-hua, p. 39). Dos momentos cruciales en la ejecución del cuadro: el comienzo y el fin. El comienzo debe corresponder con la imagen de un jinete corriendo a todo galope. El jinete tiene en todo momento la  sensación de poder frenar el caballo sin detenerlo del

todo. El final debe parecerse a un mar en el que desembocan todos

los ríos. El mar da la impresión de poder

contenerlo todo, mientras todo amenaza con desbordarse (Wang Yü, Discurso sobre la pintura del

Pabellón del Este, p. 59).

sensación de poder frenar el caballo sin detenerlo del

todo. El final debe parecerse a un mar en el que desembocan todos

los ríos. El mar da la impresión de poder

contenerlo todo, mientras todo amenaza con desbordarse (Wang Yü, Discurso sobre la pintura del

Pabellón del Este, p. 59). Al dibujar una flor, el principiante debe empezar por dominar la pincelada kou-le [con contorno] antes de abordar la pincelada mu-ku [sin contorno], al igual que en el arte del retrato se aprende primero a dibujar la cabeza de muerto [el cráneo] antes de pasar a la figura de carne (Sung Nien, I-yuan lun-hua, p. 99). Si quieres que una montaña parezca alta, no la pintes entera. Parece más alta si está rodeada de brumas y de nubes. Si quieres dar la impresión de que un río corre a lo lejos, no pintes su curso entero. Parece más lejano si en ciertos lugares el curso se esconde y semeja interrumpirse. Cuando una montaña es completamente visible, pierde la majestuosidad que la caracteriza; ¡mejor pinta un mortero de moler arroz! Cuando el río se muestra sin reserva, carece del encanto que ofrecen sus meandros; ¡no es un gusano! (Kuo Hsi, Oráculo de bosques y arroyos, p. 118). El i o la visión interior justa Antes de emprender una obra (o de trazar la menor pincelada), el autor está en posesión del i [visión interior justa, dibujo interior, deseo]. Una vez acabada, el i subsiste y se prolonga. Por tal razón la pintura de Ku K’ai-chi está siempre animada por el shen-ch’i [espíritu-aliento]” (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, p. 26). La plena realización de un trazo (o de un cuadro) radica en dejarse completar por el i, y no en absoluto por lo demasiado-acabado (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 49).  El

universo se compone de soplos vitales mientras que la pintura se

realiza mediante el pincel-tinta. La pintura sólo logra su

cometido si los soplos que emanan del pincel-tinta se armonizan hasta

formar una unidad con los soplos del universo. Así se abre

una vía coherente a través del aparente desorden de los

fenómenos. Por lo tanto, es importante que el artista deje

madurar en él el i de

todas las cosas, de manera que la ejecución del cuadro consiga

espontáneamente lo disuelto-concentrado, el claro-oscuro y lo

virtual-manifiesto, y sea animado por la corriente vital que recorre el

universo. Todo cuadro ejecutado según dicho principio

posee de forma natural la cualidad de ch’i-shih

[impulso interno, líneas de fuerza] de la que tanto se habla

(Shen Tsung-ch’ien, Estudio de la

pintura sobre una barca minúscula, pp. 46-47). El

universo se compone de soplos vitales mientras que la pintura se

realiza mediante el pincel-tinta. La pintura sólo logra su

cometido si los soplos que emanan del pincel-tinta se armonizan hasta

formar una unidad con los soplos del universo. Así se abre

una vía coherente a través del aparente desorden de los

fenómenos. Por lo tanto, es importante que el artista deje

madurar en él el i de

todas las cosas, de manera que la ejecución del cuadro consiga

espontáneamente lo disuelto-concentrado, el claro-oscuro y lo

virtual-manifiesto, y sea animado por la corriente vital que recorre el

universo. Todo cuadro ejecutado según dicho principio

posee de forma natural la cualidad de ch’i-shih

[impulso interno, líneas de fuerza] de la que tanto se habla

(Shen Tsung-ch’ien, Estudio de la

pintura sobre una barca minúscula, pp. 46-47). Es conocido el adagio: “Antes de dibujar un bambú, haz que crezca en tu interior”. El pintor será más libre en la medida en que posea la visión entera de aquello que se propone pintar (Tung Ch’i-ch’ang, Yang-su-chü hua-hsüeh kou-shen, p. 60). En la expresión “usar el pincel”, el verbo ‘usar’ es el equivalente del verbo ‘empollar’ en el sentido en que una gallina empolla un huevo, o del verbo ‘atrapar’ en el sentido en que un gato atrapa un ratón (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 49). Una noche de inspiración Ni Yü pintó unos bambús según el i. Cuando despertó a la mañana siguiente, comprobó que los bambús que había pintado no se parecían a los verdaderos bambús. Riéndose, exclamó: “No parecerse a nada; he ahí lo más difícil” (Shen Hao, Sobre la pintura, pp. 63-64). Todo lo que está contenido en estas pinceladas —sentimientos y deseos ajenos a la tradición— no evitará que los conocedores se encojan de hombros y exclamen: “¡Pero eso no se parece a nada!”. Converso con mi mano y escucho con mis ojos: no es dado al vulgo conocer este intercambio sutil (Shih T’ao, Discurso sobre la pintura del monje Limón Amargo, p. 132). Cómo lograr pintar, entonces, la naturaleza real de las cosas y los sentimientos profundos de los hombres. Solamente cuando todo ha madurado en mí, y el espíritu y la mano se responden sin tropiezo, puedo atacar el cuadro. Entonces cada uno de mis gestos encuentra su justa medida y no me hallo desamparado en el curso de la ejecución (Kuo Hsi, Oráculo de bosques y arroyos, p. 122). Ciertamente, la pintura tiene por meta representar el hsing [apariencia formal de las cosas]; no obstante ello, la primacía debe recaer sobre el i [visión interior justa]. Si el i fracasa, la obra puede ser calificada de informe. Aún así, el i no se encarna solamente a través de la forma (Wang Lü, p. 127). Bajo el cielo desolado los seres y las cosas lanzan gritos de auxilio. Estos gritos es lo que yo llamo el i, el cual debe inundar todo el cuadro (Yun Shou-p’ing, Nan-t’ien lun-hua, pp. 64-65). El wu-hua o la comunión total “Antes de pintar un bambú, qué crezca en tu fuero interno. Sólo así, pincel en mano, la mirada concentrada, verás la visión entera y exacta levantarse delante de ti. Esta visión, atrápala sin tardar  mediante los golpes del pincel, tan rápido como un neblí

se lanza tras una liebre presta a saltar. Un sólo titubeo

y la visión desaparece”. Todo esto me lo

enseñó Yü-k’o. Aún así, por

más que conozca el principio, no logro el resultado que

ansío. Y es que, por falta de práctica, el interior

y el exterior no concuerdan; el corazón y la mano no

actúan al unísono (Su Tung-po, Tung-po lun-hua, p. 85).

mediante los golpes del pincel, tan rápido como un neblí

se lanza tras una liebre presta a saltar. Un sólo titubeo

y la visión desaparece”. Todo esto me lo

enseñó Yü-k’o. Aún así, por

más que conozca el principio, no logro el resultado que

ansío. Y es que, por falta de práctica, el interior

y el exterior no concuerdan; el corazón y la mano no

actúan al unísono (Su Tung-po, Tung-po lun-hua, p. 85). Concentrando todo su espíritu en los caballos, Li Po-shi terminó por interiorizar la visión total de los caballos. El poeta Huang Shan-ku ha resumido su arte en dos versos: “Bajo el pincel fulgurante del pintor Li, los caballos nacen, cuerpo y alma reunidos” (Luo Ta-Ching, Hua shuo, p. 103). Cuando Yü-k’o pintaba un bambú, / veía el bambú y dejaba de verse a sí. / Decir que no se veía no basta; / se desprendía de su propio cuerpo, / que, transformado, devenía bambú, / esparciendo sin cesar nuevos frescores (Poema inscrito en una pintura de bambús de Yü-k’o, citado en Su Tung-po, Tung-po lun-hua, p. 86). A la hora de dibujar un grillo, ya no sé si soy yo quien se convierte en grillo o si es el grillo quien se convierte en mí (Luo Ta-Ching, Hua shuo). La pincelada única Una sola pincelada basta para animar el aliento (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, p. 29). Una sola pincelada es suficiente (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, p. 29). En la caligrafía de Wang Tzu-ching el caracter que encabeza la columna a menudo se entrelaza con el último caracter de la columna precedente. Esto es lo que llamamos hoy en día “escritura de un solo trazo”. A continuación, Lu T’an-wei adoptó el mismo método en la pintura, de donde surge la expresión “pintura de un solo trazo” (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, p. 26). El ch’i o el aliento vital Mediante un pincel menudo, el pintor captura los diez mil seres; y, sirviéndose del dedo pulgar [para medir], aprehende el espacio sin límites. Gracias al arte que consiste en aplicar la tinta sobre la seda y cerner la materia según la ley del espíritu, lo visible aparece, lo invisible mismo cobra forma (Chu Ching-hsüan, Los pintores famosos de la dinastía T’ang, p. 30). En pintura, hay seis elementos fundamentales. El primero es el ch’i [espíritu vital]; el segundo es el yun [resonancia]; el tercero es el ssu [concepto]; el cuarto es el ching [motivo]; el quinto es el pu  [pincel] y el sexto es el mo [tinta]. Agitado por el

aliento vital, el corazón es capaz de fundirse con el aliento

del pincel y captar la imagen de las cosas sin titubear. La

resonancia se obtiene trazando formas perfectas sin rastro de

laboriosidad ni vulgaridad. El concepto permite eliminar los

detalles accesorios y cerner los ingredientes esenciales de las

cosas. El motivo se restituye cuando se observan las leyes

propias de cada cosa; al captar lo maravilloso y representar lo

verdadero. El pincel exige un manejo libre que, sin descuidar las

reglas, aletee por encima de la materia y el aspecto exterior de las

cosas. Por último, la tinta consiste en graduar las

diferencias de tono según el relieve y colorido de las cosas,

alcanzado a veces un estado de belleza tan natural que parece no

deberle nada al pincel (Ching Hao, El

arte del pincel, p. 31). [pincel] y el sexto es el mo [tinta]. Agitado por el

aliento vital, el corazón es capaz de fundirse con el aliento

del pincel y captar la imagen de las cosas sin titubear. La

resonancia se obtiene trazando formas perfectas sin rastro de

laboriosidad ni vulgaridad. El concepto permite eliminar los

detalles accesorios y cerner los ingredientes esenciales de las

cosas. El motivo se restituye cuando se observan las leyes

propias de cada cosa; al captar lo maravilloso y representar lo

verdadero. El pincel exige un manejo libre que, sin descuidar las

reglas, aletee por encima de la materia y el aspecto exterior de las

cosas. Por último, la tinta consiste en graduar las

diferencias de tono según el relieve y colorido de las cosas,

alcanzado a veces un estado de belleza tan natural que parece no

deberle nada al pincel (Ching Hao, El

arte del pincel, p. 31). El pincel consta de cuatro elementos: el chin [músculo], el jou [carne], el ku [hueso] y el ch’i [espíritu vital]. Donde el trazo se interrumpe sin que se detenga el aliento, hay músculo. Donde el trazo expresa con plenitud y delicadeza la sustancia carnal de las cosas, hay carne. Donde el trazo, recto y vigoroso, está lleno de fuerza vital, hay hueso. Donde un trazo se combina con otro y concurren en el mantenimiento intacto de la imagen pintada, hay aliento. Se comprende así que los trazos demasiado recargados de tinta pierden su estructura justa, y que los trazos donde la tinta está demasiado aguada pierden la integridad del aliento. Un trazo que se interrumpe totalmente no tiene músculo. Un trazo donde el músculo está muerto, no tiene carne. Un trazo que quiere ser bonito, no tiene hueso (Ching Hao, El arte del pincel, p. 32). Los Antiguos trataban por todos los medios de sondear el misterio: captar el aliento mediante el pincel-sin-pincel; atrapar el espíritu mediante la tinta-sin-tinta (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 55). Lo “sin tinta” no carece en absoluto de tinta (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 54). El trazo del pincel es la espina dorsal de la pintura. Árboles y peñascos tienen una variedad infinita de formas que nacen bajo el pincel del artista a medida que éste, guiado por su espíritu, traza una pincelada. A su vez, estas pinceladas guían el espíritu del artista (Shen Tsung-ch’ien, Estudio de la pintura sobre una barca minúscula, pp. 46-47). El pintor que permanezca esclavo de los fenómenos exteriores hará dibujos confusos. ¿Cómo sería capaz de dibujar un círculo con la mano izquierda y un cuadrado con la derecha? En cuanto a servirse de una regla y de un plan arquitectónico, es hacer una pintura muerta. Sólo aquél que conserva intacto en sí mismo el soplo divino y se concentra completamente en su unidad interior realiza una verdadera pintura (Chang Yen-yuan, Historia de la pintura, pp. 28-29). La maravilla del arte pictórico radica en la cualidad del aliento y del espíritu que impregnan el pincel. La exigencia del parecido viene después (T’ang Hou, Crítica de la pintura, p. 62). Captar las cosas en su origen (Ching Hao, El arte del pincel, p. 77). No es tanto cuestión de imitar la naturaleza cuanto de captar el proceso mismo de la Creación (T’ang Tai, Hui-shih fa-wei, p. 58). Su espíritu acababa por formar un solo cuerpo con el espíritu de la Creación. Todo lo que tocaba se  convertía en un universo viviente y sin tabiques (Shen Hao, Sobre la pintura, p. 64).

convertía en un universo viviente y sin tabiques (Shen Hao, Sobre la pintura, p. 64). Fuera, imito el camino de la Creación; dentro, capto la fuente de mi alma (Tsou I-kuei, Tratado sobre la pintura de Hsiao-shan, p. 105). En la figuración de un objeto o la representación de una escena, más que el hsing [forma externa] importa captar el shih [líneas de fuerza] (Li Jih-hua, Lun-hua, p. 40). El pintor debe emplear toda la destreza del arte del pincel y la tinta para cerner a la vez el aspecto exterior y el espíritu interior íntimo. El fin último no es tanto mostrar la belleza tornasolada cuanto hacer sentir el “aliento de los huesos” que la anima desde el interior (Cheng Chi, Discurso sobre el Pabellón del Sueño, p. 107). Precisemos, no obstante, que los soplos no significan en absoluto fuerzas brutas, y que animar los soplos no consiste únicamente en dibujar a grandes rasgos y sin matiz, como pretenden la mayoría de los pintores actuales. Los soplos genuinos engendran resonancia y armonía; contraen matrimonio con la naturaleza particular de cada ser viviente. Para dominar a cabalidad los soplos armoniosos, es menester que el pintor comience por el estilo kung-cheng [minucioso y aplicado] y a continuación aborde el estilo hsieh-i [libremente inspirado]. Sólo al final de un largo aprendizaje puede el artista dar curso libre a su naturaleza sin traicionar la forma y el espíritu de las flores o de los árboles que pinta (Chin Shao-ch’eng, Hua-hsüeh chiang-I, p. 110). Método Que el espíritu debe preceder el pincel, es la regla; que el resultado debe sobrepasar la regla, he ahí el misterio de toda verdadera creación (Cheng Hsieh, T’i-hua). A Chu Hsiang-hsien le gustaba comenzar un cuadro repartiendo al azar la tinta sobre la seda. Acto seguido, borraba la mitad de las marcas y entonces encontraba los fundamentos de un paisaje. Todos estos procedimientos, consistentes en extraer leyes de lo que no tiene ley ninguna, tienen por objetivo liberar la visión y lograr una pintura más “antigua”, más misteriosa e inasible (Fang Hsün, Shan-ching-chü hua-lun, p. 63). La verdadera regla no tiene Norte fijo; el Norte se forma por fuerza del aliento (Shih T’ao, Discurso sobre la pintura del monje Limón Amargo, p. 79). El li o el principio interno constante Al hablar de pintura, tengo la costumbre de decir que si bien ciertas cosas poseen una forma constante, como las figuras humanas y los animales, las casas y los utensilios, etc., hay otras —montañas y peñascos, árboles y bambús, ríos y olas, brumas y nubes—que no tienen forma constante, pero aun así tienen li [principio interno constante] (Su Tung-po, Tung-po lun-hua, p. 34).  Por

lo mismo que estas cosas no tienen una forma constante,

todavía con más razón al representarlas hay que

atenerse estrictamente a un principio interno constante [li]. Los elementos surgen

gracias al engendramiento interno y continuo: cada uno está

siempre en su justo lugar (Su Tung-po, Tung-po

lun-hua). Por

lo mismo que estas cosas no tienen una forma constante,

todavía con más razón al representarlas hay que

atenerse estrictamente a un principio interno constante [li]. Los elementos surgen

gracias al engendramiento interno y continuo: cada uno está

siempre en su justo lugar (Su Tung-po, Tung-po

lun-hua). Presencia sin forma pero dotada de una estructura interna infalible (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de la pintura, p. 54). Todo el cuadro está agitado por un movimiento tembloroso sin que ningún detalle traicione el menor signo de brutalidad. Tales artistas [Chu Ta y Shih T’ao] han agotado verdaderamente el li del arte pictórico (Chin Shao-ch’eng, Hua-hsüeh chiang-I, p. 109). Cuando la realidad invita a la trasgresión; cuando el li me ordena transgredir, entonces transgredí. Y aunque sea yo quien lo haga, ¿no es en realidad el propio li quien transgredí? A la inversa, cuando la realidad invita a la conformidad y cuando el li me ordena conformarme, entonces me conformo. Tal acto, ¿se atiene sólo a mí? No, es el li mismo quien se conforma. Por lo tanto, no estoy confinado en absoluto a tal o cual técnica. No obstante, tampoco me aparto verdaderamente de las pautas fijadas por los Antiguos. Es así como soy profundamente libre entre la norma y la falta de norma (Wang Lü, p. 129). Lo lleno y lo vacío Según la feliz expresión de los Antiguos, el verdadero pincel debe ser como un “tubo agujereado”, en el sentido en que el vacío de los dedos debe pasar íntegramente a través de él aun a riesgo de reventarlo (Ch’eng Yao-t’ien, Estructura interna de la caligrafía, p. 43). El vacío no se manifiesta ni opera de otra manera que mediante lo lleno (Ch’eng Yao-t’ien, La unidad interna de la caligrafía, p. 42). Es mediante el vacío que lo lleno descubre su verdadera plenitud (Fan Chi, Discurso sobre la pintura del Pabellón de Nubes Evanescentes, p. 45). El paisaje que fascina a un pintor debe comportar a la vez lo visible y lo invisible. Todos los elementos de la naturaleza que parecen finitos en realidad se prolongan al infinito. Para integrar lo infinito en lo finito; para combinar lo visible y lo invisible, es menester que el pintor sepa explotar todo  el juego de lo

lleno-vacío del que es capaz el pincel, y de lo

concentrado-diluido de que es capaz la tinta (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de

la pintura, p. 54). el juego de lo

lleno-vacío del que es capaz el pincel, y de lo

concentrado-diluido de que es capaz la tinta (Pu Yen-t’u, Diálogo sobre el espíritu de

la pintura, p. 54).La pura vacuidad, he aquí la máxima ambición de la pintura. Sólo el pintor que alberga el Vacío en su corazón puede librarse del grillete de las reglas ordinarias. Como en la experiencia de la iluminación del ch’an [zen en japonés], bajo el impacto de un golpe del bastón, el pintor se abisma en el estallido del Vacío (Wang Yü, Discurso sobre la pintura del Pabellón del Este, p. 60). El universo porta y moldea todas las cosas gracias al movimiento perpetuo de lo abierto- cerrado (T’ang Tai, Hui-shih fa-wei, p. 56). Obrando en el interior de lo lleno, el artista debe hacer aparecer el vacío en la cualidad de ser y de no ser de su pincel-tinta (Fang Shih-shu, T’ien-yung-an sui pi, p. 41). Los árboles representados demasiado “plenamente” pueden ser bonitos; pero no ofrecen más que una vista frontal. Los que se rigen por el juego equilibrado de lo lleno y lo vacío parece que se vieran desde todos los lados (Fang Hsün, Shan-ching-chü hua-lun, p. 82). Quien aprende a dibujar árboles debe comenzar por un árbol desnudo. Que exista desde el principio el deseo de trazar líneas “abiertas” que den la impresión de poder crecer en todas las direcciones. Sólo así el dibujo de las ramas adquiere una presencia de múltiples dimensiones (Ch’in Tsu-yung, T’ung-yin hua-lun, p. 83). El yuan o la perspectiva Las montañas tienen tres tipos de distancia [yuan]. Cuando al pie de la montaña el espectador eleva los ojos hacia la cima, se llama kao-yuan [distancia alta]; cuando desde una montaña el espectador disfruta de la vista de otra desde lo alto, se llama shen-yuan [distancia profunda]; cuando desde una montaña cercana el espectador dirige horizontalmente su mirada hacia las montañas lejanas, se llama p’ing-yuan [distancia plana] (Kuo Hsi, Oráculo de bosques y arroyos). Los tratadistas citados son los siguientes: Chang Yen-yüan (h. 815-d. 875). Historia de la pintura bajo las dinastías sucesivas. Selecciones en Osvald Sirén, The Chinese on the Art of Painting (Nueva York, 1963), pp. 224-233; Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 43-62; Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 169-170; y William Reynolds Beal Acker, Some T'ang and Pre-T'ang Texts on Chinese Painting (Leiden: E. J. Brill,1954), pp. 59-382. Ch’eng Yao-t’ien. La unidad interna de la caligrafía. Cheng Chi. Discurso sobre el Pabellón del Sueño. Cheng Hsieh (1693-1765). Chin Shao-ch’eng Ching Hao (activo en 910–950). El arte del pincel. Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 63-68. Versión íntegra en Kiyohiko Munakata y Yoko H. Munakata, “Ching Hao's Pi-fa-chi: A Note on the Art of Brush”, Artibus Asiae. Supplementum, Vol. 31 (1974), pp. 1-56; con abundantes notas. Ch’in Tsu-yung Chu Ching-hsüan (activo h. 840). Los pintores famosos de la dinastía T’ang. Fan Chi. Discurso sobre la pintura del Pabellón de Nubes Evanescentes. Fang Hsün Fang Shih-shu Kuo Hsi (h. 1020-1090). Oráculo de bosques y arroyos. Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 69-80; Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 61-86. Versión íntegra en An Essay on Landscape Painting, trad. de S. Sakanishi (Londres, 1935). Li Jih-hua (1565-1635). Luo Ta-Ching. Pu Yen-t’u (activo en el s. XVIII). Diálogo sobre el espíritu de la pintura. Shen Hao (h. 1630-1650). Sobre la pintura. Shen Tsung-ch’ien (activo en 1781). Estudio de la pintura sobre una barca minúscula. Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Londres, 1967), pp. 159-211; Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 106-162. Shih T’ao (1642-1707). Discurso sobre la pintura del monje Limón Amargo. Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 137-158; Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 87-105. Versión íntegra en Les propos sur la peinture du moine Citrouille-Amère, trad. de P. Ryckmans, segunda ed. (Plon, 2007); Enlightening Remarks on Painting (Pacific Asia Museum Monographs, 1989). Las notas de Ryckmans son muy iluminadoras. Su Tung-po (1036-1101). Selecciones en Lin Yutang, The Chinese Theory of Art (Nueva York, 1967), pp. 90-96; y Racionero, Textos de estética taoísta (Alianza, 1999), pp. 170-174. Sung Nien Tung Ch’i-ch’ang (h. 1555-1636). T’ang Hou (activo h. 1322-1329). Crítica de la pintura. Tsou I-kuei (1696-1772). Tratado sobre la pintura de Hsiao-shan. Yun Shou-p’ing Wang Yü (hacia finales del s. XVII y principios del XVIII). Discurso sobre la pintura del Pabellón del Este. Algunos conceptos de la estética china son: ch’i: espíritu vital li: principio interno constante i: visión interior justa mu-ku: pincelada sin contorno (común en la pintura de flores) fei-pai: pincelada discontinua o entreverada de huecos p’o-mo: tinta quebrada mo-hua: poder transformador de la tinta ch’i-shih: aliento, líneas de fuerza k’ai-ho: abierto-cerrado (distribución espacial del paisaje) ch’i-fu: ascenso-descenso (secuencia rítmica del paisaje) yin-hsien: invisible-visible wu-hua: comunión total kung-cheng: estilo minucioso (para principiantes) kung-pi: estilo académico (poco recomendable) hsieh-i: estilo libremente inspirado (sólo para expertos) chou-liu: expansión universal, movimiento de diástole del paisaje huan-pao: contracción universal, movimiento de sístole del paisaje hsing: apariencia formal (elemento necesario, aunque vulgar) yuan: algo como la perspectiva occidental, aunque no es nunca matemática. Es lástima no ser chino. La ciudad ausente de Machado de Assis* Pedro Meira Monteiro, Princeton University A ti, existas o no, dedico estas páginas: eres, por lo menos, lo real de mi espíritu. (Macedonio Fernández. Museo de la novela de la Eterna.) I. ¿De dónde viene esa voz? Parece razonable suponer que los textos de Machado de Assis, en especial las novelas de la llamada segunda fase (que se inauguraría con las Memorias póstumas de Brás Cubas en 1881)  exhiben

lo que se

podría identificar como un complejo mecanismo metanarrativo. Dentro de

la larga tradición de atención a los procedimientos

metanarrativos, que se relaciona, en última instancia, con la

crisis de los paradigmas llamados “realistas”, se destaca la imagen de

una máquina de contar historias que se desmontaría, poco

a poco, delante de los ojos y oídos de un lector

incrédulo. Como si al lector le robaran poco a poco, pero

inexorablemente, esa voz trascendente, que apunta a un foco que

está, necesariamente, más allá del libro. exhiben

lo que se

podría identificar como un complejo mecanismo metanarrativo. Dentro de

la larga tradición de atención a los procedimientos

metanarrativos, que se relaciona, en última instancia, con la

crisis de los paradigmas llamados “realistas”, se destaca la imagen de

una máquina de contar historias que se desmontaría, poco

a poco, delante de los ojos y oídos de un lector

incrédulo. Como si al lector le robaran poco a poco, pero

inexorablemente, esa voz trascendente, que apunta a un foco que

está, necesariamente, más allá del libro.Una escena paradigmática de este “más allá del libro” podría muy bien verse en la bella y conmovedora novela, o autobiografía, de Jean-Paul Sartre, Las palabras. En un momento, todavía niño, Sartre escucha y ve a su madre leyendo una historia. La sensación es de asombro, porque allí, detrás del libro, no es más la madre la que habla. ¿De dónde viene esa voz? — es la pregunta asombrada de Sartre, que de una u otra manera lo perseguiría toda su vida.1 No hay nada nuevo en que la crítica de Machado de Assis busque encontrar una “voz” que se revele más allá del texto, que revele, en fin, aquello—o aquel—que se esconde detrás de narradores engañosos como Bentinho (Dom Casmurro), Brás Cubas o incluso el consejero Aires (Memorial de Aires). A modo de provocación, podría afirmarse que los lectores de Machado de Assis seguimos hasta hoy encantados—o engañados, tal vez—con la promesa de un develamiento que, tomado etimológicamente, anunciaría la posibilidad de sacar al texto todos los velos que lo cubren. Como si de hecho hubiera, escondida en el fondo de todo, una voz, un ente o una fuente que deberíamos alcanzar y oír, para traducir, por fin, aquello que Machado verdaderamente quiso decir. Lo que intento aquí es sólo recordar que, en la última narrativa machadiana, especialmente en el Memorial de Aires, publicado en 1908, un delicado mecanismo de auto-exposición de la escritura es revelado al lector a cada instante. La crítica se ha dedicado al tema. Sin embargo, no es mi objetivo hacer aquí la genealogía de los abordajes del texto machadiano. Tampoco pretendo extenderme sobre el funcionamiento de ese mecanismo, o listar los pasos en que el texto machadiano indica los caminos complejos de su propia composición, cortejando además, como señalaré más adelante, su propia desintegración, es decir, su propia des-composición como texto. Lo que me propongo no es más que sugerir un paralelo, que espero resulte iluminador, entre el texto machadiano (sólo referido en este artículo, antes que detalladamente analizado) y un momento de verdadera mise-en-scène literaria de la desintegración del texto y de la inminente descomposición de la máquina narrativa—máquina por otra parte perseguida y amenazada siempre de cerca por el silencio. Para eso me valgo, como referente provocativo, de los experimentos ficcionales que el escritor argentino Ricardo Piglia realiza en su novela La ciudad ausente y que, como se sabe y se verá, tiene a Macedonio Fernández como modelo e inspiración. II. Desconectando la máquina de contar historias Tal vez entonces una voz, de hecho, se esconda en el fondo de la narrativa, una voz que ávidamente seguimos buscando cada vez que leemos a Machado de Assis. ¿Pero y si esa voz verdadera fallara, o si simplemente no existiera? ¿Y si la escena primordial de lectura—escena que  interesa rescatar para comprender a Machado de

Assis—fuera la de alguien que se inclina delante de una máquina

de contar historias para finalmente darse cuenta de que no hay nada

delante de sí más que la propia máquina? ¿Y

si, una vez desconectada la máquina narrativa y deslindados sus

engranajes, no hubiera nada además de un mortal y desconcertante

silencio? No habría entonces una voz más allá, ni

una voz del más allá. Sería el momento extremo del

descubrimiento doloroso de que la historia que oímos no tiene

como referente último sino la propia historia. Una historia que,

en el límite, se cuenta a sí misma, cuya misma existencia

depende de una máquina que permanece conectada, a la espera de

ser oída. interesa rescatar para comprender a Machado de

Assis—fuera la de alguien que se inclina delante de una máquina

de contar historias para finalmente darse cuenta de que no hay nada

delante de sí más que la propia máquina? ¿Y

si, una vez desconectada la máquina narrativa y deslindados sus

engranajes, no hubiera nada además de un mortal y desconcertante

silencio? No habría entonces una voz más allá, ni

una voz del más allá. Sería el momento extremo del

descubrimiento doloroso de que la historia que oímos no tiene

como referente último sino la propia historia. Una historia que,

en el límite, se cuenta a sí misma, cuya misma existencia

depende de una máquina que permanece conectada, a la espera de

ser oída.Es un juego fascinante y angustiante, llevado al extremo por Ricardo Piglia en su novela de 1992, La ciudad ausente, que aquí tomo sólo como referente provocativo. En Piglia, sin embargo, la “máquina” es la figuración de una sustentación poética: como Dante construyera el edificio de la Comedia para recuperar a Beatriz, Macedonio—poeta, filósofo e inventor—también creará una máquina que mantenga encendida no tanto la figura espectral de Elena, su esposa muerta, sino sobre todo el flujo incesante de relatos capaces de (re)fundar la realidad. Una realidad que, descubrimos en la trama policial de La ciudad ausente, tiene su principio en la narrativa misma.2 La máquina de Macedonio Fernández es, en última instancia, un autómata inventado para que el flujo de los relatos se eternice. En el caso de Piglia, no se puede dejar de lado el fondo político de su propio relato: además del “mapa del infierno” que se revela en lo subterráneo de una sociedad tomada por la dictadura, hay un punto central que no se puede elidir sin que se derrumbe la construcción de La ciudad ausente: el “principio de realidad” es materia de disputa entre una sociedad secreta que, utópicamente situada en los márgenes, osa permanecer produciendo historias, y, del otro lado, el Estado que pretende desconectar la máquina y controlar aquello que, en las imágenes fluidas de la novela argentina, se llama “el río del relato”.3 Transportándonos a Machado de Assis, la “máquina” narrativa en el Memorial de Aires es también un dispositivo que se resiste a ser apagado. Pero, si nos fuese dado comparar ambas máquinas, la de Machado no es más que una caja de música, en la que mal se insinúan los deseos mórbidos de un narrador ya consumido por la potencia de muerte. Mientras tanto, para efecto de contraste, lo que interesa percibir es que el mantenimiento de la historia es una posibilidad que se abre a partir de una escucha, o de un mirar que recae sobre la máquina narrativa que los deseos del lector mantienen conectada. Aunque su inspiración sea declaradamente macedoniana, también en esta novela es Borges el más fuerte apoyo poético de Piglia. Es un lugar común que al autor de Ficciones lo fascina el juego de las escalas: del mapa gigantesco que cubre el propio mundo al punto secreto en que el mundo se esconde.4  En el Prólogo a su último libro, El último lector,

Ricardo Piglia se imagina visitando a un hombre que tiene en el altillo

de su casa una ciudad en miniatura, que sólo puede ser vista por

una persona a la vez. Se trata del acto de lectura mismo, que obsesiona

al escritor y le provee la llave de su crítica: el lector

está solo, delante de una pequeña maqueta. O, avanzando

el argumento, el lector se encuentra delante de una máquina que

cuenta una historia. La noción de una referencialidad

estrecha—la maqueta reproduciendo

Buenos Aires—cae por tierra porque es la ciudad la que responde a los

movimientos operados en la maqueta, y no al revés.5 La literatura no es, en

definitiva, reproducción, sino producción.

No es documento ni testimonio. Es, más bien, el acontecimiento que, en rigor, crea

al lector.

En el Prólogo a su último libro, El último lector,

Ricardo Piglia se imagina visitando a un hombre que tiene en el altillo

de su casa una ciudad en miniatura, que sólo puede ser vista por

una persona a la vez. Se trata del acto de lectura mismo, que obsesiona

al escritor y le provee la llave de su crítica: el lector

está solo, delante de una pequeña maqueta. O, avanzando

el argumento, el lector se encuentra delante de una máquina que

cuenta una historia. La noción de una referencialidad

estrecha—la maqueta reproduciendo

Buenos Aires—cae por tierra porque es la ciudad la que responde a los

movimientos operados en la maqueta, y no al revés.5 La literatura no es, en

definitiva, reproducción, sino producción.

No es documento ni testimonio. Es, más bien, el acontecimiento que, en rigor, crea

al lector.El lector convertido en personaje: ese es el límite macedoniano al que la crítica de Piglia nos conduce. Quienes conocen la fortuna crítica de Machado de Assis, especialmente en los últimos años, ya habrán adivinado el camino que tomaré. El lector convertido en personaje es el punto neurálgico de una discusión que inquieta a los críticos, dado que genera preguntas de la mayor importancia. ¿Para quién escribía Machado? ¿Quién es su lector? ¿En qué medida la literatura misma obedece a un lector determinado, en qué medida lo desafía o lo desnuda, o hasta dónde alcanza a inventarlo? Los escritores (hablamos de un siglo en que la literatura funciona, en definitiva, como negocio, y el libro, como mercancía) ¿son responsables de sus lectores? ¿Ellos los moldean? ¿Quién moldea a quién? ¿Cuál es el molde? ¿Qué es, en última instancia, el libro? III. Lo que ocurre mientras el libro se escribe Hay tal vez dos polos de la crítica reciente que organizan y marcan un campo de tensiones en el que se busca “redescubrir”, siempre, la obra de Machado de Assis. Esquematizando brutalmente, tendríamos por un lado las investigaciones de Abel Barros Baptista, cuyo bosque espeso de palabras no debería apartarnos del valor de su libro (digo “libro” temiendo por lo que pueda estar diciendo…). Si entiendo bien lo que quiere decir Barros Baptista, pienso que la “solicitación del libro en la ficción de Machado de Assis”—subtítulo de su último libro sobre Machado—nos obliga a repensar, de una vez por todas, la existencia del libro como una posibilidad que sólo se actualiza, o se verifica, cuando el libro está escrito. O antes, mientras el libro se escribe. Ahí estaría el punto central en Machado de  Assis: haberse

dado cuenta, a cierta altura (ahí estamos nuevamente ante un

punto de viraje, bio o bibliográfico, que ninguno de nosotros

puede realmente precisar!), de que el libro no es el soporte neutro de

algo que le sobreviene, en la calidad de “mensaje”, “historia”,

“verdad” o “mentira”. No hay algo que sobrevenga al libro, ni hay nada

que sobrepase al libro. El libro, además, no puede tener como

resultado sino el propio libro, en un proceso que, tomado

superficialmente, sólo conduciría a una insulsa

tautología. Pero no puede uno no convencerse, leyendo el libro

de Abel Barros Baptista, de la importancia de esas marcas en el texto

machadiano que, más que simple aparato metanarrativo, son tal

vez piezas de la maquinaria narrativa dejadas deliberadamente

“sueltas”, cicatrices del proceso de escritura dibujadas en una

superficie que el lector devora con los ojos, para indicar el camino

por el que el libro se da cuenta de que es libro. De ahí el

ingenio de Abel Barros Baptista al titular el libro: Autobibliografías.6 Assis: haberse

dado cuenta, a cierta altura (ahí estamos nuevamente ante un

punto de viraje, bio o bibliográfico, que ninguno de nosotros

puede realmente precisar!), de que el libro no es el soporte neutro de

algo que le sobreviene, en la calidad de “mensaje”, “historia”,

“verdad” o “mentira”. No hay algo que sobrevenga al libro, ni hay nada

que sobrepase al libro. El libro, además, no puede tener como

resultado sino el propio libro, en un proceso que, tomado

superficialmente, sólo conduciría a una insulsa

tautología. Pero no puede uno no convencerse, leyendo el libro

de Abel Barros Baptista, de la importancia de esas marcas en el texto

machadiano que, más que simple aparato metanarrativo, son tal

vez piezas de la maquinaria narrativa dejadas deliberadamente

“sueltas”, cicatrices del proceso de escritura dibujadas en una

superficie que el lector devora con los ojos, para indicar el camino

por el que el libro se da cuenta de que es libro. De ahí el

ingenio de Abel Barros Baptista al titular el libro: Autobibliografías.6 En el caso específico del Memorial de Aires, lo que principalmente interesa al crítico portugués parece ser la fractura de un nombre (Machado de Assis) que entrecruza la ficción del libro con la ficción del autor, al actuar retrospectivamente sobre la “Advertencia” de Esaú e Jacó, novela anterior de Machado de Assis, que trae un “último libro” que se adjuntaba, entre las pertenencias dejadas por el fallecido consejero Aires, a su Memorial. No sólo el manuscrito original es ficción, sino que el libro incursiona en un territorio ambiguo, fiel como es no a un referente concreto sino a Aires como autor, o, para mantenernos fieles a la delicada interpretación de Abel Barros Baptista, la fidelidad en cuestión lo es respecto “a lo que hace de Aires un autor particular”.7 En un nivel—literalmente—superficial, se podría perfectamente enumerar los momentos en que Aires, digamos, asoma a la superficie del texto como escritor, dando por momentos la curiosa sensación de que estamos ante un autor que se particulariza exactamente cuando no está seguro de aquello que (o de aquel que, en realidad) escribe. O incluso, podríamos suponer que tales momentos, que en un análisis cuidadoso deberían ser discutidos uno a uno, sean las marcas de la inscripción, o incluso, las metáforas de la inscripción que preside la composición del libro: “no recuerdo si ya escribí en este memorial…”; “ahora es tarde para transcribir lo que él dijo…”; “no dije todo…”; “otra cosa que tampoco escribí, pero esa no entró…”; “todo será modas en este mundo, excepto las estrellas y yo, que soy el mismo viejo sujeto, salvo el trabajo de las notas diplomáticas, ahora ningún…”; “terminaría esta página de otra manera. Pero no puedo…”; “papel, amigo papel, no recojas todo lo que escriba esta pena vagabunda. Queriendo favorecerme, terminarás desfavoreciéndome…”; “dejo aquí esta página con el único fin de acordarme…”; “escribiendo el día de ayer, dejé de decir que…”; “todo para anotar poco más que nada…”; “pongo aquí la reticencia que dejé entonces en mi espíritu…”; “este mes es la primera línea que escribo aquí…”; “no sería difícil componer una invención, que no ocurriese. Se llenaba el papel de ella…”; “Hasta otro día, papel…”; “no quiero acabar el día de hoy sin escribir…” y así sucesivamente. En definitiva, el “memorial” de Aires no está del todo distante de aquellos momentos en que la inscripción de la intención narrativa lucha artificiosamente contra la pérdida del significado de la historia—un “peligro” que ronda todo texto escrito bajo la forma del diario. De la oscilación entre lo que el narrador supone que quiere decir y lo que efectivamente dice, con sus señales inadvertidamente diseminadas por el texto, nace gran parte de la fuerza del relato, que de hecho tiene en el papel la superficie sobre la cual se grabará un discurso incapaz de cerrar completamente el sentido de lo que dice, como si el texto mismo se amarrara y se desatara en un único momento, dejando ver la precariedad no sólo de una narrativa en particular, sino de toda narrativa que se pone en forma de libro. El papel del “azar” en la composición de la historia tiene que ver, además, con la noción de una apuesta, de tan inequívoca importancia para la trama (pero también para la propia composición literaria como posibilidad) del Memorial de Aires. Resumiendo lo que intenté desarrollar con minuciosidad y cuidado en otro lugar, la “ópera” resulta corrompida no sólo como referente literario-musical (Beethoven y Wagner, en Memorial de Aires), sino como posibilidad literaria, es decir, como opera.8 Me abstengo de una discusión detallada del intrincado debate teórico en que se mete Barros  Baptista,

que además dedica su libro “al regreso de la literatura”.

Sólo retengo aquí la idea de que la afirmación de

que el libro no es soporte neutro es algo que nos coloca

inapelablemente delante de la instantaneidad de la escritura, o de una

escritura cuyo referente no deja de ser, todo el tiempo, la propia

escritura. Una escritura que se cuenta, en definitiva, a sí

misma. De ahí la idea de que la narrativa esté siempre

poniéndose en suspenso y también bajo sospecha

(procedimiento machadiano cuyos orígenes e inspiración la

crítica ya deslindó bastante bien), como si la

posibilidad misma de la narrativa estuviese en causa, no porque la

narrativa sea imposible, sino porque sólo es posible cuando se

torna autoconsciente, o consciente de que, en tanto narrativa, no es

reflexión sino producción de historia. Baptista,

que además dedica su libro “al regreso de la literatura”.

Sólo retengo aquí la idea de que la afirmación de

que el libro no es soporte neutro es algo que nos coloca

inapelablemente delante de la instantaneidad de la escritura, o de una

escritura cuyo referente no deja de ser, todo el tiempo, la propia

escritura. Una escritura que se cuenta, en definitiva, a sí

misma. De ahí la idea de que la narrativa esté siempre

poniéndose en suspenso y también bajo sospecha

(procedimiento machadiano cuyos orígenes e inspiración la

crítica ya deslindó bastante bien), como si la

posibilidad misma de la narrativa estuviese en causa, no porque la

narrativa sea imposible, sino porque sólo es posible cuando se

torna autoconsciente, o consciente de que, en tanto narrativa, no es

reflexión sino producción de historia. La sensación que se tiene es que un procedimiento crítico profundamente “literario” como el de Abel Barros Baptista deja en evidencia incluso la complejidad de la cuestión de la historia (history) como parte del texto machadiano. Es curioso, aunque no del todo sorprendente, que exactamente John Gledson haya saludado los libros de Barros Baptista como una de las grandes novedades de la crítica machadiana reciente.9 Gledson, que ha llevado tan lejos el argumento histórico en la interpretación del texto machadiano, es uno de los primeros en valorizar el abordaje por momentos—digámoslo cum grano salis—irritantemente literario de Abel Barros Baptista. El otro polo que yo destacaría se encuentra en la investigación de Hélio de Seixas Guimarães, en su Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o público de literatura no século 19.10 El gran giro crítico promovido por este libro reside, si no me equivoco, en haber tomado en serio algo que la crítica machadiana anterior había señalado pero nunca desarrollado sistemáticamente: el lector como invención, o el lector como personaje, no es un procedimiento sólo profundamente literario, sino profundamente histórico también. O mejor, siendo literario es que es histórico. Hay lectores, y son pocos. Los pocos lectores de Brás Cubas (¿cinco, seis?) son los pocos lectores del Brasil iletrado y, como diría Luiz Costa Lima recientemente, la ventaja de escribir en un país de pocos lectores es que ninguna prisa inquieta al escritor…11 No hay prisa que inquiete al escritor: ¿pero qué escritor es ese que puede simular la distracción, la ausencia de intención, el despropósito de escribir sin estar seguro de qué o para quién escribe? ¿Qué escritor es ese del que, en rigor, ni siquiera podemos saber si realmente quiere escribir? ¿Qué escritor puede simular el retiro, el alejamiento, el texto que tal vez no se dirija a nadie? Si Brás Cubas es el primer escritor-personaje que proyecta deshacerse del lector, hasta el punto de darle el papirotazo clásico de la literatura brasileña, el consejero Aires, escritor-personaje de la última novela de Machado de Assis, es quien lleva al extremo la proyección de un lector rarificado. Un lector potencialmente inexistente, porque las notas de Aires se escriben para nadie, o casi nadie. Un “lector de papel”, como lo llamó Hélio Guimarães.12 Claro, tendríamos entonces que discutir otro personaje complejo: el propio Machado de Assis que, como editor que recupera y edita las notas de Aires, es un personaje de sí mismo, como ya notó la crítica tantas veces, y desempeña la función de quien determina, un poco al azar, lo que es el libro, lo que es el memorial del consejero Aires, o lo que es, mejor dicho, el Memorial de Aires. Y, siendo editor, Machado-personaje, no lo olvidemos, es primordialemente un lector. La cuestión del azar es compleja y rica, porque anuncia el abandono de las esperanzas de que un mensaje se arme con anterioridad al escrito e independientemente de él. Tal vez no estemos tan lejos, aquí, de lo que Hans Ulrich Gumbrecht, heredero en crisis de la tradición hermenéutica, reclama como las “materialidades de la comunicación”, postulando la atención debida a un texto cuyo “sentido” no es algo que se establezca, misteriosamente, antes del texto mismo. Y nótese que la “materialidad” es bastante más que “armazón de las letras” sobre el papel.13 En Machado de Assis, especialmente, el libro mismo es una posibilidad que alberga el no-ser, una especie de virtualidad eterna, que tal vez se consubstancie en una de esas ocurrencias geniales que son los títulos de los caóticos prólogos de Macedonio Fernández: pensemos en el libro como “hogar de la no existencia”. El libro machadiano, o el experimento machadiano del libro, recusa, como haría Macedonio más tarde, la ilusión de la ficción, o la ficción como ilusión. Como reza la “Doctrina del Arte” macedoniana, “en el momento en que el lector caiga en la Alucinación, ignominia del Arte, yo he perdido, no ganado lector. Lo que yo quiero es muy otra cosa, es ganarlo a él de personaje, es decir que por un instante crea él mismo no vivir. Esta es la emoción que me debe agradecer y que nadie pensó procurarle”.14 Es curioso que la investigación histórico-literaria de Hélio Guimarães, que busca comprender cómo se construyó, en Memorial de Aires, al lector como un interlocutor que en última instancia es “eventualidad, duda y accidente”, pueda encontrar, si no me engaño, el horizonte ético que se esconde detrás del arte de Macedonio Fernández, de Borges o de Piglia: abandonadas las ilusiones del arte como ilusión e imitación, lo que el libro hace es inventar un lector. Sin embargo, no estamos más ante la “creación del lector” como tarea moral, como fuera en el siglo XIX brasileño para José de Alencar, en una clave alta, o para Macedo, en el registro frecuentemente azucarado que todos conocemos. La creación del lector era ahora, o es ahora, una tarea literaria. Precisamente porque el lector es ficción, la literatura se justifica a sí misma revelando que su papel no es propiamente pedagógico, sino que es una tarea por hacerse, y sus efectos dependen no de un supuesto compromiso con un ideario exterior a la propia literatura, sino de un compromiso profundo con el texto, es decir, dependen de la pasión y la seriedad con que el lector devora el libro y se dedica a él, transformándose, anulándose ante él. La “solicitación del libro”, que Abel Barros Baptista investiga en Dom Casmurro, se convierte inmediatamente en solicitación del “lector”, y la importancia ya no reside en saber sólo quién es el lector, sino especialmente en saber cómo se constituye tal “solicitación”. En Barros Baptista, la “solicitación” es, desde el inicio, el procedimiento metódico con que Derrida propone “amenazar” la estructura para conocerla no en su gloriosa y perdida integridad, sino en su “labilidad”, ahí, finalmente, donde el libro amenaza deshacerse, revelándose entonces como libro.15 IV. Al final, todavía el lector Amenazar al libro es la única forma de componerlo: he ahí la lección que podríamos atribuir, sin temor a equivocarnos, al consejero Aires, o tal vez al autor que se angustiaba detrás de él. De todas formas es mejor, aún aquí, resistir la idea de una voz que se esconda detrás del texto. En definitiva,  si los autores que he evocado tienen razón, no

hay

una voz única y soberana detrás del texto. Y

hágase justicia con el joven Sartre: el misterio de aquella voz

que él oyó, cuando la madre le leía un libro, se

resume en la imposibilidad de detectar el lugar de donde proviene la voz. Lo

que Sartre anuncia no es una apuesta metafísica al más

allá en que se afirma y revela la voz, pero sí una

apuesta al aquí-y-ahora donde la existencia se justifica y se

actualiza. Una existencia, ya podríamos adelantar, ligada a la

lectura. si los autores que he evocado tienen razón, no

hay

una voz única y soberana detrás del texto. Y

hágase justicia con el joven Sartre: el misterio de aquella voz

que él oyó, cuando la madre le leía un libro, se

resume en la imposibilidad de detectar el lugar de donde proviene la voz. Lo

que Sartre anuncia no es una apuesta metafísica al más

allá en que se afirma y revela la voz, pero sí una

apuesta al aquí-y-ahora donde la existencia se justifica y se

actualiza. Una existencia, ya podríamos adelantar, ligada a la

lectura.Tal vez todas estas cuestiones, hilvanadas aquí un tanto rápidamente, parezcan demasiado ruidosas ante la dicción contenida que los lectores de Machado de Assis aprendimos a admirar en el Memorial de Aires. Pero me resulta muy atractiva la posibilidad de tomar en serio la empresa crítica que media entre Abel Barros Baptista y Hélio Guimarâes, pasando por tantas relecturas que todos nosotros hacemos, más o menos encantados, más o menos irritados con la herencia de los grandes críticos de Machado de Assis. Tomar en serio lo que se propone es percibir la obra de Machado, en especial un libro magnífico y muchas veces incomprendido como el Memorial de Aires, como una indagación sobre los límites y la posibilidad misma de la literatura. O tal vez, poniéndome en moralista, y arriesgándome a parecer conservador en un momento en que el prefijo “pos” se puso definitivamente de moda, pienso que tomar en serio lo que la crítica machadiana repropone hoy puede ayudar a reencontrar el espacio y la función de la literatura, no para ponerla nuevamente en el altar del que la sacaron, sino para recordar que la lectura es aún una experiencia importante, tanto más insustituible en la medida en que el libro sea capaz de inventar a su lector, creando una especie de fidelidad que, ahora sí, podemos sin culpa desear que sea sagrada y que permanezca intocada. * Este ensayo fue publicado, en su versión original en portugués, en la Revista do Instituto de Estudos Brasileiros (n.46, Feb. 2008) de la Universidad de São Paulo. Agradezco a Pablo Ruiz por la cuidadosa traducción al español. Notas 1. “Anne-Marie me fit asseoir en face d’elle, sur ma petite chaise; elle se pencha, baissa les paupières, s’endormit. De ce visage de statue sortit une voix de plâtre. Je perdis la tête: qui racontait? quoi? et à qui? Ma mère s’était absentée: pas un sourire, pas un signe de connivence, j’étais en exil. Et puis je ne reconnaissais pas son langage. Où prenait-elle cette assurance? Au bout d’un instant j’avais compris: c’était le livre qui parlait.” Jean Paul Sartre. Les mots. Paris: Gallimard, 1964, p.34. 2. Ricardo Piglia. La ciudad ausente. Buenos Aires: Seix Barral, 1995. 3. Idem, p.46. 4. Véase “Del rigor en la ciencia” y, por supuesto, “El aleph”. Jorge Luis Borges. Obras completas. Barcelona: Emecé, s.d. 5. Ricardo Piglia. El último lector. Barcelona: Anagrama, 2005, p.12-13. 6. Abel Barros Baptista. Autobibliografias: solicitação do livro na ficção de Machado de Assis. Campinas: Editora da Unicamp, 2003. 7. Idem, p.359. 8. Cf. Pedro Meira Monteiro. “‘Oui, mais il faut parier’: fidelidade e dúvida no Memorial de Aires”, Estudos Avançados, número especial dedicado a Machado de Assis, en prensa. 9. John Gledson. “Apresentação” en Hélio de Seixas Guimarães. Os leitores de Machado de Assis: o romance machadiano e o público de literatura no século 19. São Paulo: Nankin Editorial, EdUSP, 2004, p.17-21. Cf. también, para ver sus diferencias en relación a la interpretación de Abel Barros Baptista, John Gledson. Por um novo Machado de Assis: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, especialmente p.279-98. 10. Os leitores de Machado de Assis, op.cit. 11. “Abandoné los escrúpulos, dejé de decirme que todavía no había completado las lecturas indispensables. Jamás las completaría, mientras que el cansancio, el desánimo, la decepción, la ansiedad y la angustia sólo tendían a agravarse. Como quien parte a la lucha contra un adversario incomparable, sin creer en una astuta honda que derribe a ese otro Goliat, me dije que sólo quedaba hacer una cosa: formular el delineamiento general de ese repensar. Pretender adelantarlo mediante otros aprendizajes, alargarlo mediante meditaciones suplementarias, sería correr el riesgo de, corroído por el desánimo o atropellado por el tiempo, no hacer nada. Además, si el futuro por ahora se mostraba recto, no anulaba la incertidumbre de lo que los días nos reservan, tendría que movilizar el instante inmediato. El azar estaba al alcance de la mano. Ahí, confundido con el papel sobre la mesa. Sólo en él podía apostar. Sólo la prudencia acumulada se hizo escuchar: ningún apuro en convertirlo en libro. Al menos en esto, mi país me ayudó: como dijera un poeta que admiro, escribir en un país de poquísimos lectores tiene la ventaja de que no necesitamos hacer concesiones. En mi caso, de renunciar a la esperanza de que muchos se interesen en lo que de aquí salga. Ser publicado mañana o más tarde, ¿qué diferencia habría?” Luiz Costa Lima. Mímesis: desafio ao pensamento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000. “Quatro fragmentos em forma de prefácio”, p.12. 12. Os leitores de Machado de Assis, op.cit., cap.10, p.267-90. 13. Cf. Hans Ulrich Gumbrecht. Production of Presence: What Meaning Cannot Convey. Stanford, CA: Stanford University Press, 2004. Véase también Victor K. Mendes, João Cezar de Castro Rocha (eds.). Producing Presences: Branching Out From Gumbrecht’s Work. Dartmouth, MA: Center for Portuguese Studies and Culture, 2007. 14. Macedonio Fernández. Museo de la novela de la Eterna (eds. Ana María Camblong, Adolfo de Obieta). Paris, México, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Lima: ALLCA XX, Unesco, 1996, p.37. 15. Cf. el último epígrafe de Autobibliografias, tomado de Derrida: “On perçoit la structure dans l’instance de la menace, au moment où l’imminence du péril concentre nos regards sur la clef de voûte d’une institution, sur la pierre où se résument sa possibilité et sa fragilité. On peut alors ménacer méthodiquement la structure pour mieux la percevoir, non seulement en ses nervures mais en ce lieu secret où elle n’est ni érection ni ruine mais labilité. Cette opération s’appelle (en latin) soucier ou solliciter. Autrement dit ébranler d’un ébranlement qui a rapport au tout (de sollus, en latin archaïque: le tout, et de citare: pousser).” Vidas filosóficas Jorge Brioso, Carleton College NOTA PRELIMINAR: El texto que presento a continuación fue pensado y escrito para una conferencia que leí en la Fundación Juan March, en Madrid, el 7 de octubre de 2008. No le he hecho ningún cambio. Por lo tanto, el texto tiene un carácter enfático y ciertos giros propios de la oralidad. Así y todo me parece de interés porque sirve para presentar el libro en el cual ahora trabajo, y cuyo título es Vidas filosóficas. La charla que van a leer a continuación está divida en tres partes. En la primera parte reflexiono sobre la importancia que tiene la figura de Sócrates para situarnos ante la pregunta sobre cómo se debe vivir. En la segunda, estudio los diferentes contextos desde los cuales la filosofía contemporánea ha articulado esta pregunta y la dificultad para recuperar la reflexión sobre el bien vivir en la filosofía moderna. En la última parte, explico mi propia posición ante la pregunta y la importancia que tiene el pensamiento español en mi proyecto investigativo. I “Además del movimiento dialéctico del logos, ese camino que recorren juntos Sócrates y el interlocutor, esa voluntad común de ponerse de acuerdo, ya son amor, y la filosofía consiste mucho más en este ejercicio espiritual que en la construcción de un sistema.” Pierre Hadot Esta conferencia se debía haber titulado: ¿cómo hacer cosas con las preguntas? De hecho, este  debería

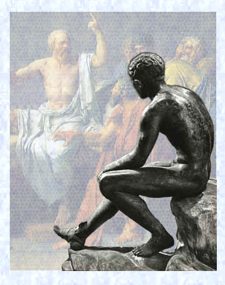

ser el título o el subtítulo de todos

los libros filosóficos. Si algo nos enseña la

filosofía es cómo vernos cara a cara con las preguntas,

cómo enfrentarnos a ellas. Lo primero que aprendemos en un

libro filosófico es que no debemos apresurarnos a responder las

preguntas. Hay que aprender primero muchas otras cosas: qué

hacemos cuando nos preguntamos algo, qué tipo de pregunta es la

que queremos hacer, a quién le podemos preguntar ciertas

cosas, quién puede hacerse ciertas preguntas, desde qué

lugar hacemos la pregunta, cuándo debemos preguntar, por

qué nos hacemos preguntas. Se podrían citar infinitos

ejemplos, me limito a uno. Heidegger en Ser y tiempo nunca llega a responder

la pregunta por el ser, sin

embargo, a partir de este libro entendemos el acto de preguntar y el

ente ejemplar que puede hacerse la pregunta por el ser de modos

radicalmente diferentes. debería

ser el título o el subtítulo de todos

los libros filosóficos. Si algo nos enseña la

filosofía es cómo vernos cara a cara con las preguntas,

cómo enfrentarnos a ellas. Lo primero que aprendemos en un

libro filosófico es que no debemos apresurarnos a responder las

preguntas. Hay que aprender primero muchas otras cosas: qué

hacemos cuando nos preguntamos algo, qué tipo de pregunta es la

que queremos hacer, a quién le podemos preguntar ciertas

cosas, quién puede hacerse ciertas preguntas, desde qué

lugar hacemos la pregunta, cuándo debemos preguntar, por

qué nos hacemos preguntas. Se podrían citar infinitos

ejemplos, me limito a uno. Heidegger en Ser y tiempo nunca llega a responder

la pregunta por el ser, sin

embargo, a partir de este libro entendemos el acto de preguntar y el

ente ejemplar que puede hacerse la pregunta por el ser de modos

radicalmente diferentes. Las preguntas que les propongo hoy para que pensemos juntos se vinculan a una vida. La vida de un filósofo que convirtió el preguntar, el cuestionar las falsas creencias de sus conciudadanos sobre la virtud, en el método de la filosofía. Las preguntas que le hacía Sócrates a los atenienses hablan del bien vivir y de la virtud, dos cosas que según el nunca podían ir separadas. Estas preguntas son difíciles de articular en nuestras lenguas modernas porque involucran varias palabras griegas cuya traducción resulta muy compleja. Entre estas palabras la de mayor importancia es areté. El campo semántico de areté es muy amplio en griego y se aplicaba tanto a humanos, como animales e incluso a seres inanimados. Se podría traducir por excelencia debido al matiz de competitividad que tiene esta palabra en griego, pero el concepto de excelencia ha perdido para nosotros mucho de su sentido. Creo, no obstante, que debido al peculiar uso que Sócrates le da a la palabra areté no resulta del todo inexacto traducirla como virtud. Importa señalar, sin embargo, que el objetivo de este trabajo no es recuperar el sentido original de tales preguntas, cosa que por demás no podría hacer debido a la limitación de mis conocimientos. Mis intereses van por otro lado. ¿Qué relación existe entre la construcción de una vida filosófica y la pregunta que en cierto sentido funda la filosofía occidental: cómo se debe vivir? ¿Cómo cambia el sentido de esta pregunta cuando se subordina su respuesta a la construcción de una vida filosófica? ¿Cómo ciertos filósofos responden a esta pregunta y que tipo de vida construyen al responderla? ¿Qué tipo de pregunta es ésta que requiere la construcción de una vida como respuesta? ¿Cómo se construye una vida a partir de conceptos y argumentos filosóficos? ¿Qué cambios tienen que sufrir los conceptos para poder contar una vida? ¿Qué función cumplen los afectos y las pasiones en esta construcción de una vida filosófica? ¿Qué tipo de transformación, de conversión, tiene que alcanzar una vida para acceder al status filosófico? La Apología de Platón nos cuenta la historia de una aporía. La aporía que según José Luis Pardo  en su libro Las

reglas del juego constituye el

motivo fundamental de reflexión para Platón y

Aristóteles: la imposibilidad

de aprender filosofía. La Apología nos cuenta la

historia de un hombre que dedica su vida hasta el punto de ser capaz de

sacrificarla a ese tipo de conocimiento que no se puede enseñar,

ni aprender. La Apología

nos cuenta cómo Sócrates llegó a ser, para decirlo

parafraseando los versos de Píndaro, el que ya era. La historia

de cómo y por qué Sócrates se hizo

filósofo. La Apología

es, por lo tanto, la primera historia que conocemos de una vida

filosófica. Por ser la historia de una vida filosófica,

La Apología nos narra

un cambio, una transformación y una renuncia. La historia de

cómo Sócrates pasó de ser el más sabio de

los hombres, según la predicción del oráculo, por

saber que no sabía nada, a convertirse en un filósofo.

Aquel extraño personaje que se dedicaba a cuestionar sin cesar a

sus compatriotas haciéndoles básicamente una sola

pregunta que cito de la traducción de Julio Calonge, Emilio

Lledó y Carlos García Cual: “¿no te

avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las

mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y, en cambio no

te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por

cómo tu alma va a ser lo mejor posible?”. La Apología también nos

cuenta la historia de cómo Sócrates renunció a

intervenir en los asuntos de la ciudad, preocuparse de su familia y de

los negocios para poder exigirse y exigirle a los otros que cuidaran de

sí mismos, que dedicaran su vida a indagar sobre la naturaleza

de la virtud. La historia de por qué Sócrates se

convirtió en ese extraño personaje que, según el

decir de Aristóteles: “hacía preguntas y no las

respondía ya que confesaba que no las sabía”. en su libro Las

reglas del juego constituye el

motivo fundamental de reflexión para Platón y

Aristóteles: la imposibilidad

de aprender filosofía. La Apología nos cuenta la

historia de un hombre que dedica su vida hasta el punto de ser capaz de

sacrificarla a ese tipo de conocimiento que no se puede enseñar,

ni aprender. La Apología

nos cuenta cómo Sócrates llegó a ser, para decirlo

parafraseando los versos de Píndaro, el que ya era. La historia

de cómo y por qué Sócrates se hizo

filósofo. La Apología

es, por lo tanto, la primera historia que conocemos de una vida

filosófica. Por ser la historia de una vida filosófica,

La Apología nos narra

un cambio, una transformación y una renuncia. La historia de

cómo Sócrates pasó de ser el más sabio de

los hombres, según la predicción del oráculo, por

saber que no sabía nada, a convertirse en un filósofo.

Aquel extraño personaje que se dedicaba a cuestionar sin cesar a

sus compatriotas haciéndoles básicamente una sola

pregunta que cito de la traducción de Julio Calonge, Emilio

Lledó y Carlos García Cual: “¿no te

avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las

mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y, en cambio no

te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por

cómo tu alma va a ser lo mejor posible?”. La Apología también nos

cuenta la historia de cómo Sócrates renunció a

intervenir en los asuntos de la ciudad, preocuparse de su familia y de

los negocios para poder exigirse y exigirle a los otros que cuidaran de

sí mismos, que dedicaran su vida a indagar sobre la naturaleza

de la virtud. La historia de por qué Sócrates se

convirtió en ese extraño personaje que, según el

decir de Aristóteles: “hacía preguntas y no las

respondía ya que confesaba que no las sabía”. La Apología de Platón no sólo nos obliga a enfrentarnos a la aporía de la imposibilidad del aprender sino que intenta encontrarle una salida. ¿Cómo se aprende a ser filósofo? ¿Cómo se pasa de ser el más sabio de los griegos, aquel que sabe que no sabe nada, a ser un filósofo, aquel que interroga a sus ciudadanos sobre la naturaleza de la virtud y del bien vivir? ¿Qué tipo de conocimiento es ése que tiene el filósofo que no se puede enseñar ni aprender? ¿Qué relación tiene con la sabiduría aquél que sólo sabe que no sabe nada? La clave del misterio nos la proporciona el oráculo y la forma en que Sócrates reacciona ante la predicción que escucha. La historia es conocida. El amigo de Sócrates, Querefonte, va a Delfos y le pregunta al oráculo si alguien es más sabio que Sócrates. El oráculo para gran sorpresa de Sócrates responde que ningún hombre es más sabio que él. “¿Qué dice realmente el dios y qué indica en enigma?” se pregunta Sócrates, “Yo tengo conciencia de que no soy sabio, ni poco ni mucho. ¿Qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio. Sin duda, no miente; no le es lícito”. Sócrates se dedica entonces a investigar el oráculo, a tratar de descifrar su enigma. Hasta aquí todo se mueve en un marco más o menos convencional. Un personaje recibe una predicción de un oráculo, el oráculo habla en enigmas y el personaje trata de descifrar el sentido oculto en el enigma. Lo que resulta realmente novedoso es la naturaleza de la investigación que emprende Sócrates. “Me incliné a la investigación del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios, en la idea, de que si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio”. Sócrates interroga el oráculo en la conciencia de los ciudadanos  atenienses.

Sócrates somete el oráculo al elenchos, interroga su verdad,

comprobando una y otra vez que el oráculo está en lo

cierto: nadie sabe más de las virtudes que él y

además él es el único que reconoce su ignorancia.

Hay varias cosas que se deben señalar respecto a la actitud que

Sócrates asume ante el oráculo. Sócrates no cree

totalmente la verdad de la profecía sino que la somete a

interrogatorio. Más que tratar de interpretar la verdad del

oráculo intenta probarla o refutarla. Esto de por sí

sólo supone un nuevo tipo de relación con la verdad y con

los saberes tradicionales. Pero también es importante notar que

Sócrates al tratar de probar o refutar el oráculo

descubre el método de su filosofía: el elenchos; ese método

dialéctico de preguntas y respuestas que se dedica a destruir

las falsas nociones que sobre la virtud tienen los otros.

Sócrates, además, entiende de un modo muy peculiar la

noción de saber, de conocimiento, que propone el oráculo.

Hay un sólo saber verdadero, un sólo saber importante: el

saber sobre el bien vivir, el saber sobre la virtud, esa

sabiduría que él define como la única propia del

hombre. Si los otros hombres saben más que él, ellos

tienen que saber lo que es la virtud, tienen que saber cuidar de

sí mismos. A través del oráculo Sócrates

descubre el método y la pregunta que él convertirá

en un modo de vida. El método y la pregunta que, con justicia,

la tradición llamará socráticos. Antes de que

conociera el dictamen del oráculo, Sócrates era un hombre

que gozaba de prestigio entre sus contemporáneos. Un prestigio

lo suficientemente fuerte para que uno de ellos le preguntara al

oráculo si había alguien más sabio que él.

Sin embargo, la predicción del oráculo no hablaba de la

vida pasada de Sócrates, los oráculos siempre hablan del

futuro. Lo que el oráculo predice no es que Sócrates ya

fuera el más sabio de los hombres sino que Sócrates se

iba a convertir en el más sabio de los hombres. Para que esto

ocurra Sócrates tendrá que inventarse un nuevo tipo de

vida, tendrá que aprender a ser filósofo. atenienses.

Sócrates somete el oráculo al elenchos, interroga su verdad,

comprobando una y otra vez que el oráculo está en lo

cierto: nadie sabe más de las virtudes que él y

además él es el único que reconoce su ignorancia.

Hay varias cosas que se deben señalar respecto a la actitud que

Sócrates asume ante el oráculo. Sócrates no cree

totalmente la verdad de la profecía sino que la somete a

interrogatorio. Más que tratar de interpretar la verdad del

oráculo intenta probarla o refutarla. Esto de por sí

sólo supone un nuevo tipo de relación con la verdad y con

los saberes tradicionales. Pero también es importante notar que

Sócrates al tratar de probar o refutar el oráculo

descubre el método de su filosofía: el elenchos; ese método

dialéctico de preguntas y respuestas que se dedica a destruir

las falsas nociones que sobre la virtud tienen los otros.

Sócrates, además, entiende de un modo muy peculiar la

noción de saber, de conocimiento, que propone el oráculo.

Hay un sólo saber verdadero, un sólo saber importante: el

saber sobre el bien vivir, el saber sobre la virtud, esa

sabiduría que él define como la única propia del

hombre. Si los otros hombres saben más que él, ellos

tienen que saber lo que es la virtud, tienen que saber cuidar de

sí mismos. A través del oráculo Sócrates

descubre el método y la pregunta que él convertirá

en un modo de vida. El método y la pregunta que, con justicia,

la tradición llamará socráticos. Antes de que

conociera el dictamen del oráculo, Sócrates era un hombre

que gozaba de prestigio entre sus contemporáneos. Un prestigio

lo suficientemente fuerte para que uno de ellos le preguntara al

oráculo si había alguien más sabio que él.

Sin embargo, la predicción del oráculo no hablaba de la

vida pasada de Sócrates, los oráculos siempre hablan del

futuro. Lo que el oráculo predice no es que Sócrates ya

fuera el más sabio de los hombres sino que Sócrates se

iba a convertir en el más sabio de los hombres. Para que esto

ocurra Sócrates tendrá que inventarse un nuevo tipo de