| Psicología

de las multitudes

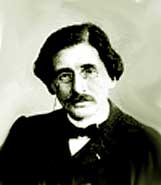

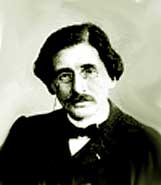

Israel

Castellanos

Introducción

de Pedro L Marques de Armas

Introducción

La incorporación en 1914 del joven criminólogo Israel Castellanos

González al cuerpo de redactores de Vida Nueva, una de las

revistas sociosanitarias más autorizadas de la época, marcó

un  momento

importante en el relato médico de la primera República. momento

importante en el relato médico de la primera República.

Si bien la antropología criminal había tenido un notable

desarrollo en las décadas finales del siglo XIX, y en lo que iba

del XX, ahora experimenta condiciones no sólo nuevas sino además

propicias para su desenvolmiento, las cuales desbordan el mero plano institucional.

En un orden propiamente discursivo se pasa de un enfoque epidemiológico,

avalado por el éxito contra la fiebre amarilla y otras enfermedades

contagiosas, a otro centrado en los problemas que se derivaban de la inmigración,

la criminalidad y la raza.

Como profetizara Juan Guiteras Gener en 1900 (1), se trata del pasaje

del agente biológico -el mosquito- a la cuestión social,

sólo que en los límites de una epísteme sociobiológica

-o biologizante- llamada a alimentar el nacionalismo étnico y el

racismo de Estado.

No es que los presupuestos de higiene pública hayan cedido, ni que

no se hubieran articulado

-con

anterioridad- medidas discriminatorias; sino, más bien, que el optimismo

suscitado por la merma de la mortalidad durante los primeros años de la República

sirvió para legitimar prácticas racistas, cada vez más

radicales, desplazándose el énfasis discursivo de un punto

al otro.

de la mortalidad durante los primeros años de la República

sirvió para legitimar prácticas racistas, cada vez más

radicales, desplazándose el énfasis discursivo de un punto

al otro.

Desmoronada la tesis climática, el país deviene habitable

para el hombre blanco y se modela, así, una mentalidad migratoria

(y de control biopoblacional) fascista. Ortiz, apelando a una metáfora

semejante, dirá añós más tarde: “Hagamos con

nuestros criminales lo que hicimos contra los mosquistos: eliminarlos”

(2).

Fundada en 1909 al término de la segunda intervención norteamericana,

Vida

Nueva nunca vio con buenos ojos la estrategia de los liberales, en

principio favorable -léase populistamente- a los sectores afrocubanos

y pobres, pero que terminó complicándose con la guerra racial

de 1912, con un cómputo de 3000 negros asesinados (3).

Castellanos se inserta en Vida Nueva, pues, en un contexto signado

por el fantasma, todavía reciente, de la revuelta; el alza de los

relatos públicos sobre brujos que asesinan niños blancos;

la crisis del populismo de José Miguel Gómez; y, por último,

en pleno boom económico provocado por la Primera Guerra Mundial,

con el consiguiente arribo, ahora en gran escala, de braceros antillanos.

Se asistía entonces, entre las élites científicas

-y los cambios en la revista son ejemplo de ello -, al empalme entre las

viejas teorías de extracción sociodarwinistas y los postulados

más novedosos de la eugenesia, que radicalizan el evolucionismo.

Ello explica la defensa que Castellanos hace - siguiendo ideas de Garófalo

- de la “selección artificial” (pena de muerte) y, a la par, de

los proyectos de esterilización y del control sobre matrimonios

patológicos, todo en nombre del mejoramiento de la especie (4).

Impulsa, por otra parte, la doctrina de Lombroso cuando ésta se

encuentra en su ocaso, al tiempo que se adscribe a las tesis de Davenport

y Morgan y a los últimos descubrimientos en materia de investigación

policial (5).

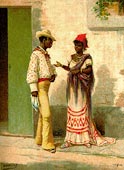

Aparecen así, en aquellos años, sus informes en torno al

carnaval, el baile negrero, la jerga, los tatuajes y la marcha política,

serie de artículos etnográficos en los cuales la africanización

de la sociedad se presenta como rasgo dominante (6). El hampa cubana

conformaba, para él, la “genuina representación de una tribu

bárbara que muestra los caracteres del negrerío africano”

(7).

Al contrario de Lombroso, que apenas distingue entre estigmas degenerativos

y atávicos, el  investigador

cubano disocia - al estilo de Montané y de otros antropológos

de la generación que le precede, marcados por la escuela francesa

- estos términos, trazando así una rígida demarcación

entre locos y delincuentes: estrategia en apariencia protectiva que se

muestra, sin embargo, epistemológicamente precaria y propensa -

por tanto - a una apertura demasiado amplia del campo de intervención

(8). investigador

cubano disocia - al estilo de Montané y de otros antropológos

de la generación que le precede, marcados por la escuela francesa

- estos términos, trazando así una rígida demarcación

entre locos y delincuentes: estrategia en apariencia protectiva que se

muestra, sin embargo, epistemológicamente precaria y propensa -

por tanto - a una apertura demasiado amplia del campo de intervención

(8).

Si bien Castellanos tuvo en cuenta, al explicar la génesis de la

criminalidad, factores sociales apenas considerados en Italia, habría

que advertir que los mismos eran evaluados en tanto indicadores secundarios,

algo que resulta evidente - también - en la obra incial de Fernando

Ortiz. A pesar de ello, las diferencias entre ambos autores siempre fueron

notables, como lo demuestra - sin que nos salgamos del positivismo - la

fe de Ortiz en la educación de las masas, sostenida por Ferri, y

el valor atribuido a la evolución social del crimen, según

ideas de Nicéforo.

Castellanos lleva a Mazorra, ya a finales de los años veinte, y

mientras el gobierno de Machado apoya la reforma que tiene lugar en el

asilo de locos, las técnicas dactilográficas. Colabora entonces con el “departamento de moralización” - buró de propaganda

del régimen - y entrega el informe científico más

autorizado sobre el Presidio Modelo de Isla de Pinos (9), en construcción,

y donde el capitán Castells aplicará preceptos de limpieza

- puede decirse que calcados de la Conferencia Panamericana de Eugenesia

y Homicultura, celebrada en La Habana - que costaron la vida a cerca de

500 reclusos.

con el “departamento de moralización” - buró de propaganda

del régimen - y entrega el informe científico más

autorizado sobre el Presidio Modelo de Isla de Pinos (9), en construcción,

y donde el capitán Castells aplicará preceptos de limpieza

- puede decirse que calcados de la Conferencia Panamericana de Eugenesia

y Homicultura, celebrada en La Habana - que costaron la vida a cerca de

500 reclusos.

Es cierto que se aleja, ya desde estos años, de la etnología

criminal para centrarse en los estudios policiológicos - llegó

a ser el investigador policial más conocido de América Latina,

colaborador del FBI -, pero debe descatarse que nunca abandonó el

concepto de atavismo, que continuó empleando en su variante más

establecida.

De los artículos publicados en Vida Nueva hemos seleccionado

“Psicología de las multitudes” (10), pues expresa bastante

bien, tanto el miedo a las masas, como las debilidades propias de la esfera

pública, en tanto instancia que se ve amenazada por el carácter

ascendente de las minorías.

Demonizada bajo el triple rasero de negra, criminal y femenina, la muchedumbre

es observada aquí en uno de sus elementos: la marcha política,

fenómeno que, al ser interpretado en clave exclusivamente racial,

apunta a la incertumbre de las élites intelectuales de frente al

orden civil establecido, es decir a la precariedad de la democracia.

La marcha política es vista, luego, como remanente del carnaval,

lo que evidencia, bajo el recurso  del

atavismo y de parte de los relatos identitarios en boga, el afán

de excluir una amplia zona de la cultura popular y de anular, de paso,

todo una demanda participativa, civilmente legítima. del

atavismo y de parte de los relatos identitarios en boga, el afán

de excluir una amplia zona de la cultura popular y de anular, de paso,

todo una demanda participativa, civilmente legítima.

Así, la africanización de la sociedad viene a ocultar el

ascenso efectivo de la clase obrera (o de sus estamentos), y a la vez la

creciente difusión - ya dentro del espacio público pero en

posición marginal - de clubes y sociedades de carácter vario,

ligados por la raza, el género, el socorro mutuo, etc.

etc.

Digamos, por último, que el campo de la “psicología de masas”

se fue conformando con posterioridad a la Revolución Francesa -

cuyo espectro de sangre fue estudiado por Taine -, pero sólo para

consolidarse hacia 1890 cuando se difunden los estudios de Sighele, Tarde

y Le Bon (11), marcados por la impronta del psicoanálisis

- de ahí el énfasis en la sugestión y el contagio

-, pero además por la expansión de la prensa escrita y el

surgimiento del cine.

La invención de la masa llega, pues, tras una larga serie, que,

del niño y la mujer a la familia, y del criminal y el anarquista

al hombre medio, abarcará por último pueblos y razas enteras,

entonces bajo el monúculo del positivismo.

Notas

1

Guiteras Gener, Juan: “Los recientes descubrimientos sobre la malaria y

el mosquito”, en Cuba y América, Vol. IV, No 84, p.

11

2

Ortiz, Fernando: Proyecto de código criminal, La Habana,

1926, p. XII

3

El título de la publicación, dirigida por el Dr. Diego Tamayo,

apunta a un cambio radical de las costumbres: combartir el personalismo,

el panen lucradum, el populismo, el anarquismo, los juegos de gallos

y lotería, así como las “pasiones atávicas de las

masas indoctas”. La revista se extiende desde 1909 hasta 1957.

4

Ver los artículos: “La pena de muerte bajo el punto de vista médico

legal”, Vida Nueva (1916: 8; 1; 8-9) y “Los matrimonios patológicos

o cónyuges delincuentes”, Vida Nueva (1916: 8; 4; 87-90)

5

Ver los artículos: “La fisonomía del brujo”, Vida Nueva

(1914: 6; 8; 79-81); “Anomalía atávica en el occipital de

un criminal cubano”, Vida Nueva (1914: 6; 9; 222-25) y “Sobre una

nueva variedad de foseta occipital”, Vida Nueva (1915: 7: 9: 200-03).

(Castellanos creyó contribuir al lombrosismo con aportes originales:

la descripción de una variedad de foseta occipital y las llamadas

bocas simiescas).

6

Ver, entre otros, los árticulos: “Etnología de la hampa cubana”,

Vida

Nueva (1914: 6; 3; 67-69); “Evolución del baile negrero en Cuba”,

Vida Nueva (1914: 6; 7; 150-53); “Alrededor del fetichismo afrocubano”,

Vida Nueva, (1915: 7; 1; 8-10); “El alacrán en los negros

tatuados”, Vida Nueva (1915: 7; 9; 200-203); “El último pontícife

lucumí”, Vida Nueva (1915: 7; 11; 246-51).

7

Castellanos, Israel: “Etnología de la Hampa Cubana”, Vida Nueva

6 (3) p. 67.

8

Ver los artículos de Israel Castellanos: “Anomalías dentarias

en el loco, en el criminal y en el normal”, Gaceta Médica del

Sur, España, 1914, Vol 32, pp. 289-92 y La mano del loco

y del criminal, Sevilla, España; y, de Luis Montané:

“Eyraud. Estudio de Antropología Criminal”, Revista de Ciencias

Médicas de La Habana, no. 23, 1890, pp. 293-94.

(9)

Las diferencias entre el primer Ortiz y Castellanos son mucho más

amplias, y han sido destacadas por otros autores (Naranjo Orovio, Consuelo

y Puig-Samper, Miguel Angel: “Delincuencia y racismo en Cuba: Israel Castellanos

versus

Fernando Ortiz”, en Ciencia y Fascismo, pp. 11-23, CSIC, ediciones

Doce Calles, 1998). Sin embargo, los vínculos no lo son menos. Al

publicar Castellanos en 1914 su Atlas: A través de la criminología,

Ortiz lo recibe con estas palabras: “El autor promete ser figura de relieve

en nuestra literatura sociológica, si persiste en sus empeños

intelectuales polarizados hacia la observación positivista de las

cosas de nuestra tierra (…) es lombrosiano y trata de reflejar las teorías

lombrosianas sobre nuestra fauna criminal (…) Nos complacemos en saludar

un nuevo cultivador de la Antropología Criminal, tan abandonada

entre nosotros: abandono éste tanto más injustificado y triste

cuando que en Cuba, por el mosaico étnico de su básica constitución

social, se encuentra un campo preciosísimo, casi totalmente por

explotar (..) (Horacio Abascal: “La obra científica de Israel Castellanos”,

Revista Bimestre Cubana, 1930, p. 204).

Ortiz

prologa en 1921 sus Instrucciones técnicas a los funcionarios

judiciales y policíacos acerca de la salvaguarda y ambalaje de las

piezas de convicción (Habana, Rambla y Buoza, pp. 3-7), y a

la vez trabajan juntos - Ortiz de prologuista y Castellanos de traductor

- en la edición de Antropología y patología comparada

de los negros esclavos (1866), del médico francés Henry

Dumont, publicada al año siguiente. De Castellanos hacia el autor

de El engaño de las razas abundan las citas en artículos

iniciales; reseña luego Los negros brujos y Los negros

esclavos, en Vida Nueva (1917; 9; 2; 42-46); escribe, en la

misma senda, “Instrumentos musicales de los Afro-Cubanos” (Archivos

del Folklore Cubano, vol. II, No. 3, oct. 1926, pp. 193-208 y No. 4,

jun. 1927, pp 337-355); acota “El diablito ñáñigo”

(Archivos de Folklore cubano, vol. III, no. 4, oct-dic, 1928, pp

27-37); publica el artículo “Sobre el proyecto de Código

del Dr. Fernando Ortiz”, en Acción Socialista, 1ro de enero,

1927; y por último el trabajo “Fernando Ortiz en las ciencias criminológicas”,

en Miscelánea de estudios dedicados a Fernando Ortiz...,

La Habana, 1955, v.I, pp. 298-332. Puede decirse que en principio fueron

tan lombrosianos el uno como el otro, pero, mientras Castellanos, fiel

a su formación médica, opta por las técnicas de antropometría

y el estudio directo del delincuente; el segundo progresa hacia los análisis

culturológicos e históricos, derivando, luego, hacia el funcionalismo

y la crítica de la epísteme eugenésica. No

obstante, más allá de estas diferencias, en ambos se cumplen

los siguientes rasgos generales: minimización de la sociogénesis

del delito; medicalización (y/o psiquiatrización) del derecho

penal y de la sociedad en su conjunto; propugnación del prevencionismo

y de la defensa social; desculpabilización del poder burgués;

y justificación científica de la ideología del intervencionismo

radical. (Para un estudio de la obra de Cesare Lombroso - y de la escuela

postivista en general - pueden consultarse los libros Lombroso y la

escuela positivista italiana, de José Luis Peset, Madrid,

CSIC, 1975; y L'antropologia italiana: un secolo di storia, Clement,

P y otros, Laterza, Roma, 1985).

(10)

Ver los artículos y folletos: “El servicio de Antropología

Penitenciaria”, Vida Nueva, 1926 (18; 2; 31-35); Un plan para

reformar el régimen penal cubano. Habana, 1927; Rudimentos

de técnicas penitenciales; Clasificación de los reclusos.

Habana, 1928; “La identificación de los alienados”, Revista de

Psiquiatría y Neurología, (1929: 1; 3; 71-75); “El XVI

Congreso Internacional de Identificación”, Revista de Medicina

Legal (1930, 11; 735-44); y “Valor de las impresiones digitales en

los manicomios”, Revista de Psiquiatría y Neurología

(1930: 2; 7 y 8; 65-88)

(11)

Castellanos, Israel: “Psicología de las multitudes cubanas”.

Vida

Nueva, 7 (11) (246-51)

(12)

Me refiero a Psicología de las multitudes (Gustave Le Bon,

1895); La opinión y la multitud (Gabriel Tarde, 1904, que

incluye "Leyes de la imitación," 1889 y "Crímenes en oleadas,"

1893) y La muchedumbre humana (Scipio Sighele, 1889).

Psicología

de las multitudes

Israel

Castellanos

Abandonando el radio habitual de nuestros estudios y lecturas predilectas,

damos a las columnas maternales de Vida Nueva, el presente trabajo que,

como nuestro, es deficiente e incompleto, sobre  la

psicología de nuestras multitudes. El tema, nuevo e interesante

para nosotros, presenta secretos de virgen y riquezas de filones no explotados.

Los estudios de Sighele, Tarde, Ferri, Rossi, Le Bon, y Ramos Mejía,

han descubierto todas las orientaciones de la psiquis colectivas; pero

del psiquismo de las muchedumbres europeas, y hasta del de algunas de nuestras

repúblicas hermanas, no pueden deducirse los caracteres psicológicos

de las nuestras, forjadas en crisoles históricos distintos, combinadas

con otros cuerpos de opuesta cristalización mental y social, por

una parte, y amalgamada por la esclavitud, la incultura, el analfabetismo,

y la inmoralidad, por otra. Muchas de las cualidades psíquicas inherentes

a las multitudes de Europa y América pueden ser comunes al hombre

blanco de nuestras muchedumbres, que posee, como las de aquéllas,

las propiedades de los organismos evolucionados al calor de elevadas tendencias

sociales, inculcadas lentamente por el medio; pero esos caracteres no encuadran

en el marco psíquico de los hombres de color, caracterizados

por su deficiente y escasa modelación civilizada. la

psicología de nuestras multitudes. El tema, nuevo e interesante

para nosotros, presenta secretos de virgen y riquezas de filones no explotados.

Los estudios de Sighele, Tarde, Ferri, Rossi, Le Bon, y Ramos Mejía,

han descubierto todas las orientaciones de la psiquis colectivas; pero

del psiquismo de las muchedumbres europeas, y hasta del de algunas de nuestras

repúblicas hermanas, no pueden deducirse los caracteres psicológicos

de las nuestras, forjadas en crisoles históricos distintos, combinadas

con otros cuerpos de opuesta cristalización mental y social, por

una parte, y amalgamada por la esclavitud, la incultura, el analfabetismo,

y la inmoralidad, por otra. Muchas de las cualidades psíquicas inherentes

a las multitudes de Europa y América pueden ser comunes al hombre

blanco de nuestras muchedumbres, que posee, como las de aquéllas,

las propiedades de los organismos evolucionados al calor de elevadas tendencias

sociales, inculcadas lentamente por el medio; pero esos caracteres no encuadran

en el marco psíquico de los hombres de color, caracterizados

por su deficiente y escasa modelación civilizada.

La

concurrencia de opuestas individualidades étnicas en la compleja

e invariable formación de las multitudes, es lo que diferencia la

muchedumbre cubana de la de otros países. No se trata de caracteres secundarios como el género de vida, ocupación,

carácter e inteligencia, sino de un factor tan fundamental como

la raza, que, al decir de Le Bon, “es el campo invariable en el cual germinan

todos nuestros sentimientos”. Y es tanto más contrastable esa desemejanza,

si consideramos la influencia de nuestro reciente pasado colonial, no limpio

del rescoldo de la esclavitud, ni de la acción estratificadora de

la opresión, de la ignorancia e incuria que disociaba los elementos

antropológicos de nuestro suelo. La variación rápida

y completa de las faces de nuestra historia, de nuestras instituciones

al pasar de su estrecha vida colonial a un desenvolvimiento libre y democrático,

determinó la precipitación de todos esos cuerpos impuros

en los órganos de nuestra constitución social, a los que

han llevado su vigorosa afinidad africana, su cohesión instintiva

e inculta.

caracteres secundarios como el género de vida, ocupación,

carácter e inteligencia, sino de un factor tan fundamental como

la raza, que, al decir de Le Bon, “es el campo invariable en el cual germinan

todos nuestros sentimientos”. Y es tanto más contrastable esa desemejanza,

si consideramos la influencia de nuestro reciente pasado colonial, no limpio

del rescoldo de la esclavitud, ni de la acción estratificadora de

la opresión, de la ignorancia e incuria que disociaba los elementos

antropológicos de nuestro suelo. La variación rápida

y completa de las faces de nuestra historia, de nuestras instituciones

al pasar de su estrecha vida colonial a un desenvolvimiento libre y democrático,

determinó la precipitación de todos esos cuerpos impuros

en los órganos de nuestra constitución social, a los que

han llevado su vigorosa afinidad africana, su cohesión instintiva

e inculta.

El

estudio completo de nuestras muchedumbres debe estar estrechamente unido

a los períodos de nuestra historia, pues de ella parte el origen

y la explicación de los fenómenos y manifestaciones del alma

colectiva. Ramos Mejía, al estudiar las multitudes argentinas, no

ha olvidado el rigor cronológico como otros autores. La psicología

de las multitudes no sólo se reduce al colorario spenceriano: los

caracteres del agregado son determinados por los caracteres de las unidades

que lo componen, tan coreados por los estudiosos del alma colectiva,

pues es necesario, también, tener en cuenta la época

en que actúa y el medio en que se cultivan

esos caracteres. No todo debemos explicarlo bajo el punto de vista natural,

por la sangre, porque si es verdad que no se hace, no es menos cierto

que se transforma bajo la acción de lo que Agustín

Alvárez llama “la fábrica moral, del ambiente espiritual”.

Cuando nuestros elementos de color se amalgamaron con la población

blanca para componer y caracterizar las nuevas formas de la vida independiente,

como procedían de un ambiente hostil, semi-bárbaro y de miseria

moral, neutralizaron su combinación social y por la ley biológica

solo ocuparon el lugar correspondiente a su grosera densidad física

e intelectual.

La

psiquis africana, en ciertos núcleos y en no pocos aspectos sociales,

dilató su acción, haciéndola más vigorosa,

pues apoderándose de blancos inferiores, de sujetos rezagados, multiplicaba

sus manifestaciones, dándoles formas perdurables. El sentimiento,

la mentalidad de la gente de color fue difundiéndose en los bailes

públicos, en las fiestas de los barracones, en los días de

Reyes, etc. Los blancos en contacto con ese medio negrero, de bullicio

y de sensualidad, paulatinamente fueron adaptándose a esas irradiaciones

del populacho afrocubano. Los impulsos, los gestos, la nociva inconciencia

de esa promiscuidad, desgastaron la aversión del elemento ineducado

blanco, que con su contaminación dio mayor volumen a las manifestaciones

populares del conglomerado afrocubano.

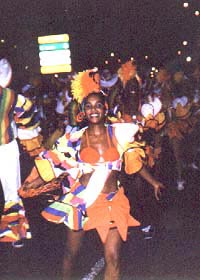

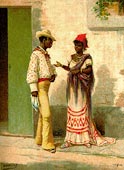

En

la actualidad no existen en Cuba multitudes blancas, muchedumbres compuestas

por miembros de esta raza exclusivamente, pues el factor negro no es ajeno

a ningún acto de nuestra vida colectiva.  En

cambio, tenemos multitudes casi formadas en tu totalidad por hombres de

color, las comparsas carnavalescas, por ejemplo. El privilegio de las manifestaciones

colectivas ha estado siempre en poder de los negros; éstos, desde

la epoca española, disfrutan del predominio en el alma popular:

obtenida por ellos en los días de Reyes, que han sido la suprema

apoteosis de la muchedumbre africana. Desaparecido el día de

Reyes, como dice Fernando Ortíz, “el Africa salvaje con sus

hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes, sus cantos, sus

bailes y ceremonias, se traladaba a Cuba, especialmente a La Habana”; se

ha difundido, superviviendo en las comparsas y en las multitudes de hoy,

la influencia del psiquismo africano en las muchedumbres cubanas, lo que

se observa en una gran cantidad de curiosos e interesantes detalles. Y

es casi natural que así aconteciera, dada la cohesión, el

vigor con que se permitía manifestar el espíritu colectivo

de los naturales del continente negro. Refiriéndose a los días

de Reyes, tan felices y memorables para los afrocubanos, pone Fernando

Ortíz de manifiesto la afinidad del populacho negro: “La esclavitud

que friamente separaba hijos y padres, maridos y mujeres, hermanos y compatriotas,

atenuaba aquel día su tiránico poderío y cada negro

se reunía con los suyos, con los de su tribu, con sus caravelas,

en la calle, trajeado ufano con los adornos de su país, dando al

aire sus monótonos e incesantes canturreos africanos, aturdiendo

con el ruido de sus atabales y demás instrumentos primitivos”. En

cambio, tenemos multitudes casi formadas en tu totalidad por hombres de

color, las comparsas carnavalescas, por ejemplo. El privilegio de las manifestaciones

colectivas ha estado siempre en poder de los negros; éstos, desde

la epoca española, disfrutan del predominio en el alma popular:

obtenida por ellos en los días de Reyes, que han sido la suprema

apoteosis de la muchedumbre africana. Desaparecido el día de

Reyes, como dice Fernando Ortíz, “el Africa salvaje con sus

hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes, sus cantos, sus

bailes y ceremonias, se traladaba a Cuba, especialmente a La Habana”; se

ha difundido, superviviendo en las comparsas y en las multitudes de hoy,

la influencia del psiquismo africano en las muchedumbres cubanas, lo que

se observa en una gran cantidad de curiosos e interesantes detalles. Y

es casi natural que así aconteciera, dada la cohesión, el

vigor con que se permitía manifestar el espíritu colectivo

de los naturales del continente negro. Refiriéndose a los días

de Reyes, tan felices y memorables para los afrocubanos, pone Fernando

Ortíz de manifiesto la afinidad del populacho negro: “La esclavitud

que friamente separaba hijos y padres, maridos y mujeres, hermanos y compatriotas,

atenuaba aquel día su tiránico poderío y cada negro

se reunía con los suyos, con los de su tribu, con sus caravelas,

en la calle, trajeado ufano con los adornos de su país, dando al

aire sus monótonos e incesantes canturreos africanos, aturdiendo

con el ruido de sus atabales y demás instrumentos primitivos”.

Ramón

Mesa ha hecho una feliz descripción de el día de Reyes:

“Por donde quiera se formaba un gran corro. Los enormes tambores se colocaban

a un lado a guisa de batería. A horcajadas sobre ellos batían

incansables los tocadores con sus callosas manos, a las cuales se ataban

esferas de metal o maderas huecas llenas de granalla y rematadas por plumas,

el terso cuero de buey, agitando los hombros, crujiendo los dientes, a medio cerrar los ojos como embargados

por fruición inefable. En el centro del corro bailaban dos o tres

parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos

volteos y pasos, a compás del agitado ritmo de los tambores. La

agitación y la alegría rayaba en el frenesí. El capitán,

aquel conjunto de piel, huesos y nervios, aquella pobre arpa desvencijada,

seeguramente que recordaba sus días de juventud, pues que no tan

solo vociferaba hasta enronquecer, sino que entusiasmado, entraba a menudo

a formar parte del grupo de bailadores. El de la banderola la hacía

flamear pasándola sobre el grupo. Las abundantes plumas de pavo

real que llevaban atadas a la cabeza los bailadores, estremecidas por sus

ágiles movimientos, brillaban con tornasoles metálicos a

la luz de aquel abigarrado conjunto dejaba caer a plomo el ardiente sol.

Los espejillos de los sobreros, las lentejuelas y los tisús de los

trajes, las grandes argollas de pulido oro que colgaban de las orejas de

ébano, las alcancías que pasaban de mano en mano para recibir

de los espectadores el aguinaldo, los sablecillos, todo destellaba como

para deslumbrar la vista mientras el ruido aturdía los oídos.

Las miradas chispeaban en aquellos rostros de pura raza etíope,

las bocas rojas y de dientes blancos y agudos se abrian para dejar escapar

salvajes gritos y carcajadas. Los cencerros, cascabeles, tambores, fotutos,

rayos, triángulos, enormes marugas, acompañaban el vocerío

que todo lo asordaba”.

los hombros, crujiendo los dientes, a medio cerrar los ojos como embargados

por fruición inefable. En el centro del corro bailaban dos o tres

parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos

volteos y pasos, a compás del agitado ritmo de los tambores. La

agitación y la alegría rayaba en el frenesí. El capitán,

aquel conjunto de piel, huesos y nervios, aquella pobre arpa desvencijada,

seeguramente que recordaba sus días de juventud, pues que no tan

solo vociferaba hasta enronquecer, sino que entusiasmado, entraba a menudo

a formar parte del grupo de bailadores. El de la banderola la hacía

flamear pasándola sobre el grupo. Las abundantes plumas de pavo

real que llevaban atadas a la cabeza los bailadores, estremecidas por sus

ágiles movimientos, brillaban con tornasoles metálicos a

la luz de aquel abigarrado conjunto dejaba caer a plomo el ardiente sol.

Los espejillos de los sobreros, las lentejuelas y los tisús de los

trajes, las grandes argollas de pulido oro que colgaban de las orejas de

ébano, las alcancías que pasaban de mano en mano para recibir

de los espectadores el aguinaldo, los sablecillos, todo destellaba como

para deslumbrar la vista mientras el ruido aturdía los oídos.

Las miradas chispeaban en aquellos rostros de pura raza etíope,

las bocas rojas y de dientes blancos y agudos se abrian para dejar escapar

salvajes gritos y carcajadas. Los cencerros, cascabeles, tambores, fotutos,

rayos, triángulos, enormes marugas, acompañaban el vocerío

que todo lo asordaba”.

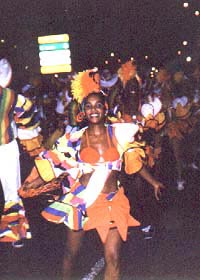

Así

se manifestaba el alma colectiva de los negros en aquella era de las

muchedumbres afrocubanas. Imposibilitada, más tarde, de señalarse

en esas isócronas reapariciones de negras  vacanales,

buscó la fiestas carnavalescas para exteriorizarse con sus habituales

ruidos y colores. Las capas inferiores de la población blanca recibieron

la consagración africana sin el menor reparo, lo que facilitó

la difusión de los caracteres psíquicos del negro. El carnaval

en las zonas correspondientes al pueblo bajo, al incesante cruce de las

comparsas, es una reproducción en miniatura del extinguido día

de Reyes. “El lector -dice Fernando Ortíz- que viva o haya vivido

en Cuba habrá visto en noches de carnaval o en ocasión de

festejos públicos, pasear por las calles abigarradas comparsas formadas

por las capas inferiores de la sociedad. A la cabeza de la comitiva poliétnica

marcha un sujeto, negro generalmente, con una pintarrajeada linterna de

papeles multicolores, no siempre desprovista de efecto artístico.

Tras él otros individuos con disfraces chillones y con otras muchas

linternas, rodeándolos a todos una muchedumbre en la que predominan

los negros, gritando con voces destempladas y con frecuencia aguardientosas

una cantinela repetida hasta la saciedad con monotonía desesperaante,

y cuyo texto no he podido conocer en ningún caso”. “Es innegable

-escribe nuestro malogrado Jesús Castellanos- que hay cierta poesía

de sabor violento y exótico en esas olas abigarradas que pasan enardecidas

por las calles de los barrios bajos. Tiene algo de ceremonias religiosas

y de guerreros delirios y sobre ella flota, colocándose en un seguro

asilo de la civilización, el espíritu de los primates, que

todavía vive fuerte en los países de fiebre y fanatismo”. vacanales,

buscó la fiestas carnavalescas para exteriorizarse con sus habituales

ruidos y colores. Las capas inferiores de la población blanca recibieron

la consagración africana sin el menor reparo, lo que facilitó

la difusión de los caracteres psíquicos del negro. El carnaval

en las zonas correspondientes al pueblo bajo, al incesante cruce de las

comparsas, es una reproducción en miniatura del extinguido día

de Reyes. “El lector -dice Fernando Ortíz- que viva o haya vivido

en Cuba habrá visto en noches de carnaval o en ocasión de

festejos públicos, pasear por las calles abigarradas comparsas formadas

por las capas inferiores de la sociedad. A la cabeza de la comitiva poliétnica

marcha un sujeto, negro generalmente, con una pintarrajeada linterna de

papeles multicolores, no siempre desprovista de efecto artístico.

Tras él otros individuos con disfraces chillones y con otras muchas

linternas, rodeándolos a todos una muchedumbre en la que predominan

los negros, gritando con voces destempladas y con frecuencia aguardientosas

una cantinela repetida hasta la saciedad con monotonía desesperaante,

y cuyo texto no he podido conocer en ningún caso”. “Es innegable

-escribe nuestro malogrado Jesús Castellanos- que hay cierta poesía

de sabor violento y exótico en esas olas abigarradas que pasan enardecidas

por las calles de los barrios bajos. Tiene algo de ceremonias religiosas

y de guerreros delirios y sobre ella flota, colocándose en un seguro

asilo de la civilización, el espíritu de los primates, que

todavía vive fuerte en los países de fiebre y fanatismo”.

“Son

columnas de gente enardecidas que caminan roncas, graves, inyectado

en sangre lo blanco de los ojos. Un farol de papel volteando en lo alto los hipnotiza, el tambor

hace infatigables sus pies, que batiendo el mismo compás, tragan

calles y plazas insesibles e hinchados. Los cuellos al aire, brillando

bajo el esmalte del sudor, las venas gordas como cuerdas de violón,

sale el tango de las gargantas amplias, en ronquidos monótonos,

ardientes, bélicos. El trage no hace el caso: indios emplumados,

guerreros fantásticos, chinos de cromos; todo va revuelto en una

impropiedad que da más color al río de carne humana. Han

salido tal vez en orden con carros y faroles ad hoc, ordenados según

una idea general. Pero la fiebre se propaga y contagia a las máscaras

perdidas por las esquinas y a poco el río arrastra un caudal confuso,

donde solo el canto bárbaro y vibrante rueda en armonía justa

como sentida por todos los pechos. No se ríe: se trata de algo magno,

todos van poseídos y los semblantes tienen más bien aspecto

patibulario”.

los ojos. Un farol de papel volteando en lo alto los hipnotiza, el tambor

hace infatigables sus pies, que batiendo el mismo compás, tragan

calles y plazas insesibles e hinchados. Los cuellos al aire, brillando

bajo el esmalte del sudor, las venas gordas como cuerdas de violón,

sale el tango de las gargantas amplias, en ronquidos monótonos,

ardientes, bélicos. El trage no hace el caso: indios emplumados,

guerreros fantásticos, chinos de cromos; todo va revuelto en una

impropiedad que da más color al río de carne humana. Han

salido tal vez en orden con carros y faroles ad hoc, ordenados según

una idea general. Pero la fiebre se propaga y contagia a las máscaras

perdidas por las esquinas y a poco el río arrastra un caudal confuso,

donde solo el canto bárbaro y vibrante rueda en armonía justa

como sentida por todos los pechos. No se ríe: se trata de algo magno,

todos van poseídos y los semblantes tienen más bien aspecto

patibulario”.

Ese

arrastre de individualidades disgregadas, tan común en los estratos

inferiores, advertido por el ingenio de Jesús Castellanos, lo había

enunciado Ramos Mejía al estudiar las multitudes argentinas: “Todos

los que, con más o menos igual estructura, se sienten dominados

por una misma idea o sentimiento, tienden a juntarse arrastrados hacia

un mismo lugar, hasta una misma calle, como si la automática orientación

del impulso gobernara; a proferir las mismas palabras, y lo que es aún

más curioso, hasta afectar iguales actitudes, verificar gestos parecidos,

cual si un hilo eléctrico uniera los músculos de todos los

rostros”.

Ya

hemos visto la supervivencia del psiquismo africano, a través de

los conglomerados carnavalescos, siguiendo inalterablemente las profundas

huellas trazadas por el espíritu de la raza. Ahora, también,

lo veremos en la muchedumbre cubana mejor definida: la manifestación

política. Esta es la más frecuente de nuestras multitudes,

la más común, la más variada, la que por su exagerado

carácter democrático reune en sí todos los elementos

populares. Ella, por ese motivo, señala, mejor que ninguna otra,

la influencia de los negros sobre la masa llamada pueblo.

La

manifestación política es la reunión de muchos

sujetos, sin distinción de razas, afiliados o simpatizados de un

partido político o candidado determinado. Esta muchedumbre es la

que patentiza el poder ejercido por los afro-cubanos en la psiquis colectiva.

La

manifestación política presenta para el observador tres

que sintetizaremos en el siguiente esquema:

a)

la formación

b)

la tratectoria atractiva

c)

la disociación

Antes

de terminar analizaremos esas tres frases de nuestra multitud política,

que servirán de corolario a la tesis sustentada en el presente trabajo:

a)

la formación

Denominamos

formación

de la muchedumbre política el hecho de congregarse o reunirse

los individuos en un lugar determinado, con los elementos propios del acto

(mejor diríamos fenómeno, dada la psicología de nuestra

multitud, según veremos más adelante) que momentos más

tarde se realizará. Ahora los sujetos, sin distinción racial,

guardan el lugar en que se les sitúa por los organizadores, que

los ordena según conviene a la manifestación. Unos,

porque llevan banderas, estandartes o el símbolo del partido (una

de las agrupaciones de hoy tiene un gallo, lo que nos recuerda que

es adorado por los negros de Africa, haciéndonos pensar en un vergonzoso

y perjudicial incentivo); otros, porque su decente indumentaria da a la

cabeza de la comitiva una buena impresión, etc. Todos, en el momentos

de la formación, están - como diría Jesús Castellanos

- ordenados según una idea general. Dispuesto todo: los estandartes

y banderas en alto, el símbolo en primer término,

las candilejas encendidas y humeantes, los palenques atronando con sus

explosiones el espacio, el timbal, el guayo, haciendo ruido

incesante, los manifestantes vociferando con estridencia furiosa, como

impulsados por venganza o cólera, parten en un acceso específico

de frenesí... Denominamos

formación

de la muchedumbre política el hecho de congregarse o reunirse

los individuos en un lugar determinado, con los elementos propios del acto

(mejor diríamos fenómeno, dada la psicología de nuestra

multitud, según veremos más adelante) que momentos más

tarde se realizará. Ahora los sujetos, sin distinción racial,

guardan el lugar en que se les sitúa por los organizadores, que

los ordena según conviene a la manifestación. Unos,

porque llevan banderas, estandartes o el símbolo del partido (una

de las agrupaciones de hoy tiene un gallo, lo que nos recuerda que

es adorado por los negros de Africa, haciéndonos pensar en un vergonzoso

y perjudicial incentivo); otros, porque su decente indumentaria da a la

cabeza de la comitiva una buena impresión, etc. Todos, en el momentos

de la formación, están - como diría Jesús Castellanos

- ordenados según una idea general. Dispuesto todo: los estandartes

y banderas en alto, el símbolo en primer término,

las candilejas encendidas y humeantes, los palenques atronando con sus

explosiones el espacio, el timbal, el guayo, haciendo ruido

incesante, los manifestantes vociferando con estridencia furiosa, como

impulsados por venganza o cólera, parten en un acceso específico

de frenesí...

b)

la trayectoria atractiva

El

griterio trasciende a gran distancia. Los instrumentos vibran continuamente.

La batahola adereza a distancia a los predispuestos, los atrae.

El orden de la fromación ha sido roto por el ambulantismo. La manifestación

se acerca rápidamente. Las calles se llenan de curiosos, aportando

fresca levadura. Los portadores de estandartes y candilejas se balancean,

todos tienen ya una región corporal ambladona e inquieta. Se marcha

danzando, verdaderamente. En todo el recorrido no ha dejado la multitud

de atraer elementos afines. En este aspecto de la muchedumbre política

no hay afiliados ni simpatizadores; está compuesta por un grupo

de adeptos, pero con ella también existe una crecida proporción

de atraídos en la trayectoria. La inscripción dorada,

plateada o multicolor de los estandartes, el símbolo evocador, el

resplandor de pira despedido por la candilejas, el timbal, el guayo,

las mujeres de mal vivir incorporadas, el toque de cajón,

etc., han decidido de muchos y blancos no políticos ni simpatizadores,

pero sí dados a arrollar, como se dice en bibra hampona.

Todo lo que brilla -dice Letorneau-, todo lo que está pintado o

teñido tiene para el hijo de Africa un irresistible atractivo. Burton,

Du Chaillu, Schweinfurht y otros, nos hablan de la sugestión que

el timbal y el ruido ejercen sobre los negros. Un farol volteando en lo

alto los hipnotiza, expresa en una frase gráfica y acertada Jesús

Castellanos. Cuanto los blancos, no arrastrados por la sugestión

cromática, ni el bullicio, ruedan por su pobreza mental. “Se necesita

-escribe Ramos Mejía- especiales aptitudes morales e intelectuales,

una peculiar estructura para alinearse en las filas del populacho, para

identificarse con él, sobre todo”.

La

identificación del blanco con el negro, sin tener en cuenta en ciertos

momentos la filiación y el apasionamiento político, en la

trayectoria de esa muchedumbre deprimida, con un carácter determinado,

es la prueba más evidente de la influencia ejercida por el psiquismo

africano sobre la población blanca y su predominio en el alma colectiva.

c) la disociación

Llegada

la multitud al lugar donde ha de ejercitarse la acción política,

propiamente dicha, comienzan a disgregarse los atraídos, ya sean

negros o blancos. Los arrastrados por los colores y la música y por el placer del movimiento, se disocian, quedando solamente el cuerpo

político de la primera fase, con sus banderas, símbolos y

estandartes. El frenesí, el vértigo de la trayectoria atractiva

ha adormecido grandemente el estusiamo, los oídos aún tienen

ecos de metálicas vibraciones, de roncas voces, tiene el cuerpo

excesivas calorías, las pupilas están deslumbradas por las

llamaradas, para hablar de programas, de estabilidad, de porvernir y de

venturas nacionales. Por eso, cuando tornadizos los hemos visto disociarse,

sudorosos, hemos recordado un párrafo que parece cincelado para

nosotros por Ramos Mejía: “El verdadero hombre de la multitud ha

sido entre nosotros el individuo humilde, de inteligencia vaga y poco aguda,

de sistema nervioso relativamente rudimentario e inadecuado, que percibe

por sentimiento, que piensa con el corazón y a veces con el vientre:

en suma, el hombre cuya mentalidad evoluciona lentamente, quedando reducida

su vida cerebral a las facultades sensitivas”.

por el placer del movimiento, se disocian, quedando solamente el cuerpo

político de la primera fase, con sus banderas, símbolos y

estandartes. El frenesí, el vértigo de la trayectoria atractiva

ha adormecido grandemente el estusiamo, los oídos aún tienen

ecos de metálicas vibraciones, de roncas voces, tiene el cuerpo

excesivas calorías, las pupilas están deslumbradas por las

llamaradas, para hablar de programas, de estabilidad, de porvernir y de

venturas nacionales. Por eso, cuando tornadizos los hemos visto disociarse,

sudorosos, hemos recordado un párrafo que parece cincelado para

nosotros por Ramos Mejía: “El verdadero hombre de la multitud ha

sido entre nosotros el individuo humilde, de inteligencia vaga y poco aguda,

de sistema nervioso relativamente rudimentario e inadecuado, que percibe

por sentimiento, que piensa con el corazón y a veces con el vientre:

en suma, el hombre cuya mentalidad evoluciona lentamente, quedando reducida

su vida cerebral a las facultades sensitivas”. |

momento

importante en el relato médico de la primera República.

momento

importante en el relato médico de la primera República.

de la mortalidad durante los primeros años de la República

sirvió para legitimar prácticas racistas, cada vez más

radicales, desplazándose el énfasis discursivo de un punto

al otro.

de la mortalidad durante los primeros años de la República

sirvió para legitimar prácticas racistas, cada vez más

radicales, desplazándose el énfasis discursivo de un punto

al otro.

investigador

cubano disocia - al estilo de Montané y de otros antropológos

de la generación que le precede, marcados por la escuela francesa

- estos términos, trazando así una rígida demarcación

entre locos y delincuentes: estrategia en apariencia protectiva que se

muestra, sin embargo, epistemológicamente precaria y propensa -

por tanto - a una apertura demasiado amplia del campo de intervención

(8).

investigador

cubano disocia - al estilo de Montané y de otros antropológos

de la generación que le precede, marcados por la escuela francesa

- estos términos, trazando así una rígida demarcación

entre locos y delincuentes: estrategia en apariencia protectiva que se

muestra, sin embargo, epistemológicamente precaria y propensa -

por tanto - a una apertura demasiado amplia del campo de intervención

(8).

con el “departamento de moralización” - buró de propaganda

del régimen - y entrega el informe científico más

autorizado sobre el Presidio Modelo de Isla de Pinos (9), en construcción,

y donde el capitán Castells aplicará preceptos de limpieza

- puede decirse que calcados de la Conferencia Panamericana de Eugenesia

y Homicultura, celebrada en La Habana - que costaron la vida a cerca de

500 reclusos.

con el “departamento de moralización” - buró de propaganda

del régimen - y entrega el informe científico más

autorizado sobre el Presidio Modelo de Isla de Pinos (9), en construcción,

y donde el capitán Castells aplicará preceptos de limpieza

- puede decirse que calcados de la Conferencia Panamericana de Eugenesia

y Homicultura, celebrada en La Habana - que costaron la vida a cerca de

500 reclusos.

del

atavismo y de parte de los relatos identitarios en boga, el afán

de excluir una amplia zona de la cultura popular y de anular, de paso,

todo una demanda participativa, civilmente legítima.

del

atavismo y de parte de los relatos identitarios en boga, el afán

de excluir una amplia zona de la cultura popular y de anular, de paso,

todo una demanda participativa, civilmente legítima.

etc.

etc.

la

psicología de nuestras multitudes. El tema, nuevo e interesante

para nosotros, presenta secretos de virgen y riquezas de filones no explotados.

Los estudios de Sighele, Tarde, Ferri, Rossi, Le Bon, y Ramos Mejía,

han descubierto todas las orientaciones de la psiquis colectivas; pero

del psiquismo de las muchedumbres europeas, y hasta del de algunas de nuestras

repúblicas hermanas, no pueden deducirse los caracteres psicológicos

de las nuestras, forjadas en crisoles históricos distintos, combinadas

con otros cuerpos de opuesta cristalización mental y social, por

una parte, y amalgamada por la esclavitud, la incultura, el analfabetismo,

y la inmoralidad, por otra. Muchas de las cualidades psíquicas inherentes

a las multitudes de Europa y América pueden ser comunes al hombre

blanco de nuestras muchedumbres, que posee, como las de aquéllas,

las propiedades de los organismos evolucionados al calor de elevadas tendencias

sociales, inculcadas lentamente por el medio; pero esos caracteres no encuadran

en el marco psíquico de los hombres de color, caracterizados

por su deficiente y escasa modelación civilizada.

la

psicología de nuestras multitudes. El tema, nuevo e interesante

para nosotros, presenta secretos de virgen y riquezas de filones no explotados.

Los estudios de Sighele, Tarde, Ferri, Rossi, Le Bon, y Ramos Mejía,

han descubierto todas las orientaciones de la psiquis colectivas; pero

del psiquismo de las muchedumbres europeas, y hasta del de algunas de nuestras

repúblicas hermanas, no pueden deducirse los caracteres psicológicos

de las nuestras, forjadas en crisoles históricos distintos, combinadas

con otros cuerpos de opuesta cristalización mental y social, por

una parte, y amalgamada por la esclavitud, la incultura, el analfabetismo,

y la inmoralidad, por otra. Muchas de las cualidades psíquicas inherentes

a las multitudes de Europa y América pueden ser comunes al hombre

blanco de nuestras muchedumbres, que posee, como las de aquéllas,

las propiedades de los organismos evolucionados al calor de elevadas tendencias

sociales, inculcadas lentamente por el medio; pero esos caracteres no encuadran

en el marco psíquico de los hombres de color, caracterizados

por su deficiente y escasa modelación civilizada.

caracteres secundarios como el género de vida, ocupación,

carácter e inteligencia, sino de un factor tan fundamental como

la raza, que, al decir de Le Bon, “es el campo invariable en el cual germinan

todos nuestros sentimientos”. Y es tanto más contrastable esa desemejanza,

si consideramos la influencia de nuestro reciente pasado colonial, no limpio

del rescoldo de la esclavitud, ni de la acción estratificadora de

la opresión, de la ignorancia e incuria que disociaba los elementos

antropológicos de nuestro suelo. La variación rápida

y completa de las faces de nuestra historia, de nuestras instituciones

al pasar de su estrecha vida colonial a un desenvolvimiento libre y democrático,

determinó la precipitación de todos esos cuerpos impuros

en los órganos de nuestra constitución social, a los que

han llevado su vigorosa afinidad africana, su cohesión instintiva

e inculta.

caracteres secundarios como el género de vida, ocupación,

carácter e inteligencia, sino de un factor tan fundamental como

la raza, que, al decir de Le Bon, “es el campo invariable en el cual germinan

todos nuestros sentimientos”. Y es tanto más contrastable esa desemejanza,

si consideramos la influencia de nuestro reciente pasado colonial, no limpio

del rescoldo de la esclavitud, ni de la acción estratificadora de

la opresión, de la ignorancia e incuria que disociaba los elementos

antropológicos de nuestro suelo. La variación rápida

y completa de las faces de nuestra historia, de nuestras instituciones

al pasar de su estrecha vida colonial a un desenvolvimiento libre y democrático,

determinó la precipitación de todos esos cuerpos impuros

en los órganos de nuestra constitución social, a los que

han llevado su vigorosa afinidad africana, su cohesión instintiva

e inculta.

En

cambio, tenemos multitudes casi formadas en tu totalidad por hombres de

color, las comparsas carnavalescas, por ejemplo. El privilegio de las manifestaciones

colectivas ha estado siempre en poder de los negros; éstos, desde

la epoca española, disfrutan del predominio en el alma popular:

obtenida por ellos en los días de Reyes, que han sido la suprema

apoteosis de la muchedumbre africana. Desaparecido el día de

Reyes, como dice Fernando Ortíz, “el Africa salvaje con sus

hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes, sus cantos, sus

bailes y ceremonias, se traladaba a Cuba, especialmente a La Habana”; se

ha difundido, superviviendo en las comparsas y en las multitudes de hoy,

la influencia del psiquismo africano en las muchedumbres cubanas, lo que

se observa en una gran cantidad de curiosos e interesantes detalles. Y

es casi natural que así aconteciera, dada la cohesión, el

vigor con que se permitía manifestar el espíritu colectivo

de los naturales del continente negro. Refiriéndose a los días

de Reyes, tan felices y memorables para los afrocubanos, pone Fernando

Ortíz de manifiesto la afinidad del populacho negro: “La esclavitud

que friamente separaba hijos y padres, maridos y mujeres, hermanos y compatriotas,

atenuaba aquel día su tiránico poderío y cada negro

se reunía con los suyos, con los de su tribu, con sus caravelas,

en la calle, trajeado ufano con los adornos de su país, dando al

aire sus monótonos e incesantes canturreos africanos, aturdiendo

con el ruido de sus atabales y demás instrumentos primitivos”.

En

cambio, tenemos multitudes casi formadas en tu totalidad por hombres de

color, las comparsas carnavalescas, por ejemplo. El privilegio de las manifestaciones

colectivas ha estado siempre en poder de los negros; éstos, desde

la epoca española, disfrutan del predominio en el alma popular:

obtenida por ellos en los días de Reyes, que han sido la suprema

apoteosis de la muchedumbre africana. Desaparecido el día de

Reyes, como dice Fernando Ortíz, “el Africa salvaje con sus

hijos, sus vestidos, sus músicas, sus lenguajes, sus cantos, sus

bailes y ceremonias, se traladaba a Cuba, especialmente a La Habana”; se

ha difundido, superviviendo en las comparsas y en las multitudes de hoy,

la influencia del psiquismo africano en las muchedumbres cubanas, lo que

se observa en una gran cantidad de curiosos e interesantes detalles. Y

es casi natural que así aconteciera, dada la cohesión, el

vigor con que se permitía manifestar el espíritu colectivo

de los naturales del continente negro. Refiriéndose a los días

de Reyes, tan felices y memorables para los afrocubanos, pone Fernando

Ortíz de manifiesto la afinidad del populacho negro: “La esclavitud

que friamente separaba hijos y padres, maridos y mujeres, hermanos y compatriotas,

atenuaba aquel día su tiránico poderío y cada negro

se reunía con los suyos, con los de su tribu, con sus caravelas,

en la calle, trajeado ufano con los adornos de su país, dando al

aire sus monótonos e incesantes canturreos africanos, aturdiendo

con el ruido de sus atabales y demás instrumentos primitivos”.

los hombros, crujiendo los dientes, a medio cerrar los ojos como embargados

por fruición inefable. En el centro del corro bailaban dos o tres

parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos

volteos y pasos, a compás del agitado ritmo de los tambores. La

agitación y la alegría rayaba en el frenesí. El capitán,

aquel conjunto de piel, huesos y nervios, aquella pobre arpa desvencijada,

seeguramente que recordaba sus días de juventud, pues que no tan

solo vociferaba hasta enronquecer, sino que entusiasmado, entraba a menudo

a formar parte del grupo de bailadores. El de la banderola la hacía

flamear pasándola sobre el grupo. Las abundantes plumas de pavo

real que llevaban atadas a la cabeza los bailadores, estremecidas por sus

ágiles movimientos, brillaban con tornasoles metálicos a

la luz de aquel abigarrado conjunto dejaba caer a plomo el ardiente sol.

Los espejillos de los sobreros, las lentejuelas y los tisús de los

trajes, las grandes argollas de pulido oro que colgaban de las orejas de

ébano, las alcancías que pasaban de mano en mano para recibir

de los espectadores el aguinaldo, los sablecillos, todo destellaba como

para deslumbrar la vista mientras el ruido aturdía los oídos.

Las miradas chispeaban en aquellos rostros de pura raza etíope,

las bocas rojas y de dientes blancos y agudos se abrian para dejar escapar

salvajes gritos y carcajadas. Los cencerros, cascabeles, tambores, fotutos,

rayos, triángulos, enormes marugas, acompañaban el vocerío

que todo lo asordaba”.

los hombros, crujiendo los dientes, a medio cerrar los ojos como embargados

por fruición inefable. En el centro del corro bailaban dos o tres

parejas, haciendo las más extravagantes contorsiones, dando saltos

volteos y pasos, a compás del agitado ritmo de los tambores. La

agitación y la alegría rayaba en el frenesí. El capitán,

aquel conjunto de piel, huesos y nervios, aquella pobre arpa desvencijada,

seeguramente que recordaba sus días de juventud, pues que no tan

solo vociferaba hasta enronquecer, sino que entusiasmado, entraba a menudo

a formar parte del grupo de bailadores. El de la banderola la hacía

flamear pasándola sobre el grupo. Las abundantes plumas de pavo

real que llevaban atadas a la cabeza los bailadores, estremecidas por sus

ágiles movimientos, brillaban con tornasoles metálicos a

la luz de aquel abigarrado conjunto dejaba caer a plomo el ardiente sol.

Los espejillos de los sobreros, las lentejuelas y los tisús de los

trajes, las grandes argollas de pulido oro que colgaban de las orejas de

ébano, las alcancías que pasaban de mano en mano para recibir

de los espectadores el aguinaldo, los sablecillos, todo destellaba como

para deslumbrar la vista mientras el ruido aturdía los oídos.

Las miradas chispeaban en aquellos rostros de pura raza etíope,

las bocas rojas y de dientes blancos y agudos se abrian para dejar escapar

salvajes gritos y carcajadas. Los cencerros, cascabeles, tambores, fotutos,

rayos, triángulos, enormes marugas, acompañaban el vocerío

que todo lo asordaba”.

vacanales,

buscó la fiestas carnavalescas para exteriorizarse con sus habituales

ruidos y colores. Las capas inferiores de la población blanca recibieron

la consagración africana sin el menor reparo, lo que facilitó

la difusión de los caracteres psíquicos del negro. El carnaval

en las zonas correspondientes al pueblo bajo, al incesante cruce de las

comparsas, es una reproducción en miniatura del extinguido día

de Reyes. “El lector -dice Fernando Ortíz- que viva o haya vivido

en Cuba habrá visto en noches de carnaval o en ocasión de

festejos públicos, pasear por las calles abigarradas comparsas formadas

por las capas inferiores de la sociedad. A la cabeza de la comitiva poliétnica

marcha un sujeto, negro generalmente, con una pintarrajeada linterna de

papeles multicolores, no siempre desprovista de efecto artístico.

Tras él otros individuos con disfraces chillones y con otras muchas

linternas, rodeándolos a todos una muchedumbre en la que predominan

los negros, gritando con voces destempladas y con frecuencia aguardientosas

una cantinela repetida hasta la saciedad con monotonía desesperaante,

y cuyo texto no he podido conocer en ningún caso”. “Es innegable

-escribe nuestro malogrado Jesús Castellanos- que hay cierta poesía

de sabor violento y exótico en esas olas abigarradas que pasan enardecidas

por las calles de los barrios bajos. Tiene algo de ceremonias religiosas

y de guerreros delirios y sobre ella flota, colocándose en un seguro

asilo de la civilización, el espíritu de los primates, que

todavía vive fuerte en los países de fiebre y fanatismo”.

vacanales,

buscó la fiestas carnavalescas para exteriorizarse con sus habituales

ruidos y colores. Las capas inferiores de la población blanca recibieron

la consagración africana sin el menor reparo, lo que facilitó

la difusión de los caracteres psíquicos del negro. El carnaval

en las zonas correspondientes al pueblo bajo, al incesante cruce de las

comparsas, es una reproducción en miniatura del extinguido día

de Reyes. “El lector -dice Fernando Ortíz- que viva o haya vivido

en Cuba habrá visto en noches de carnaval o en ocasión de

festejos públicos, pasear por las calles abigarradas comparsas formadas

por las capas inferiores de la sociedad. A la cabeza de la comitiva poliétnica

marcha un sujeto, negro generalmente, con una pintarrajeada linterna de

papeles multicolores, no siempre desprovista de efecto artístico.

Tras él otros individuos con disfraces chillones y con otras muchas

linternas, rodeándolos a todos una muchedumbre en la que predominan

los negros, gritando con voces destempladas y con frecuencia aguardientosas

una cantinela repetida hasta la saciedad con monotonía desesperaante,

y cuyo texto no he podido conocer en ningún caso”. “Es innegable

-escribe nuestro malogrado Jesús Castellanos- que hay cierta poesía

de sabor violento y exótico en esas olas abigarradas que pasan enardecidas

por las calles de los barrios bajos. Tiene algo de ceremonias religiosas

y de guerreros delirios y sobre ella flota, colocándose en un seguro

asilo de la civilización, el espíritu de los primates, que

todavía vive fuerte en los países de fiebre y fanatismo”.

los ojos. Un farol de papel volteando en lo alto los hipnotiza, el tambor

hace infatigables sus pies, que batiendo el mismo compás, tragan

calles y plazas insesibles e hinchados. Los cuellos al aire, brillando

bajo el esmalte del sudor, las venas gordas como cuerdas de violón,

sale el tango de las gargantas amplias, en ronquidos monótonos,

ardientes, bélicos. El trage no hace el caso: indios emplumados,

guerreros fantásticos, chinos de cromos; todo va revuelto en una

impropiedad que da más color al río de carne humana. Han

salido tal vez en orden con carros y faroles ad hoc, ordenados según

una idea general. Pero la fiebre se propaga y contagia a las máscaras

perdidas por las esquinas y a poco el río arrastra un caudal confuso,

donde solo el canto bárbaro y vibrante rueda en armonía justa

como sentida por todos los pechos. No se ríe: se trata de algo magno,

todos van poseídos y los semblantes tienen más bien aspecto

patibulario”.

los ojos. Un farol de papel volteando en lo alto los hipnotiza, el tambor

hace infatigables sus pies, que batiendo el mismo compás, tragan

calles y plazas insesibles e hinchados. Los cuellos al aire, brillando

bajo el esmalte del sudor, las venas gordas como cuerdas de violón,

sale el tango de las gargantas amplias, en ronquidos monótonos,

ardientes, bélicos. El trage no hace el caso: indios emplumados,

guerreros fantásticos, chinos de cromos; todo va revuelto en una

impropiedad que da más color al río de carne humana. Han

salido tal vez en orden con carros y faroles ad hoc, ordenados según

una idea general. Pero la fiebre se propaga y contagia a las máscaras

perdidas por las esquinas y a poco el río arrastra un caudal confuso,

donde solo el canto bárbaro y vibrante rueda en armonía justa

como sentida por todos los pechos. No se ríe: se trata de algo magno,

todos van poseídos y los semblantes tienen más bien aspecto

patibulario”.

Denominamos

formación

de la muchedumbre política el hecho de congregarse o reunirse

los individuos en un lugar determinado, con los elementos propios del acto

(mejor diríamos fenómeno, dada la psicología de nuestra

multitud, según veremos más adelante) que momentos más

tarde se realizará. Ahora los sujetos, sin distinción racial,

guardan el lugar en que se les sitúa por los organizadores, que

los ordena según conviene a la manifestación. Unos,

porque llevan banderas, estandartes o el símbolo del partido (una

de las agrupaciones de hoy tiene un gallo, lo que nos recuerda que

es adorado por los negros de Africa, haciéndonos pensar en un vergonzoso

y perjudicial incentivo); otros, porque su decente indumentaria da a la

cabeza de la comitiva una buena impresión, etc. Todos, en el momentos

de la formación, están - como diría Jesús Castellanos

- ordenados según una idea general. Dispuesto todo: los estandartes

y banderas en alto, el símbolo en primer término,

las candilejas encendidas y humeantes, los palenques atronando con sus

explosiones el espacio, el timbal, el guayo, haciendo ruido

incesante, los manifestantes vociferando con estridencia furiosa, como

impulsados por venganza o cólera, parten en un acceso específico

de frenesí...

Denominamos

formación

de la muchedumbre política el hecho de congregarse o reunirse

los individuos en un lugar determinado, con los elementos propios del acto

(mejor diríamos fenómeno, dada la psicología de nuestra

multitud, según veremos más adelante) que momentos más

tarde se realizará. Ahora los sujetos, sin distinción racial,

guardan el lugar en que se les sitúa por los organizadores, que

los ordena según conviene a la manifestación. Unos,

porque llevan banderas, estandartes o el símbolo del partido (una

de las agrupaciones de hoy tiene un gallo, lo que nos recuerda que

es adorado por los negros de Africa, haciéndonos pensar en un vergonzoso

y perjudicial incentivo); otros, porque su decente indumentaria da a la

cabeza de la comitiva una buena impresión, etc. Todos, en el momentos

de la formación, están - como diría Jesús Castellanos

- ordenados según una idea general. Dispuesto todo: los estandartes

y banderas en alto, el símbolo en primer término,

las candilejas encendidas y humeantes, los palenques atronando con sus

explosiones el espacio, el timbal, el guayo, haciendo ruido

incesante, los manifestantes vociferando con estridencia furiosa, como

impulsados por venganza o cólera, parten en un acceso específico

de frenesí...

por el placer del movimiento, se disocian, quedando solamente el cuerpo

político de la primera fase, con sus banderas, símbolos y

estandartes. El frenesí, el vértigo de la trayectoria atractiva

ha adormecido grandemente el estusiamo, los oídos aún tienen

ecos de metálicas vibraciones, de roncas voces, tiene el cuerpo

excesivas calorías, las pupilas están deslumbradas por las

llamaradas, para hablar de programas, de estabilidad, de porvernir y de

venturas nacionales. Por eso, cuando tornadizos los hemos visto disociarse,

sudorosos, hemos recordado un párrafo que parece cincelado para

nosotros por Ramos Mejía: “El verdadero hombre de la multitud ha

sido entre nosotros el individuo humilde, de inteligencia vaga y poco aguda,

de sistema nervioso relativamente rudimentario e inadecuado, que percibe

por sentimiento, que piensa con el corazón y a veces con el vientre:

en suma, el hombre cuya mentalidad evoluciona lentamente, quedando reducida

su vida cerebral a las facultades sensitivas”.

por el placer del movimiento, se disocian, quedando solamente el cuerpo

político de la primera fase, con sus banderas, símbolos y

estandartes. El frenesí, el vértigo de la trayectoria atractiva

ha adormecido grandemente el estusiamo, los oídos aún tienen

ecos de metálicas vibraciones, de roncas voces, tiene el cuerpo

excesivas calorías, las pupilas están deslumbradas por las

llamaradas, para hablar de programas, de estabilidad, de porvernir y de

venturas nacionales. Por eso, cuando tornadizos los hemos visto disociarse,

sudorosos, hemos recordado un párrafo que parece cincelado para

nosotros por Ramos Mejía: “El verdadero hombre de la multitud ha

sido entre nosotros el individuo humilde, de inteligencia vaga y poco aguda,

de sistema nervioso relativamente rudimentario e inadecuado, que percibe

por sentimiento, que piensa con el corazón y a veces con el vientre:

en suma, el hombre cuya mentalidad evoluciona lentamente, quedando reducida

su vida cerebral a las facultades sensitivas”.