Opio

chino y cholaje urbano: estética, política y exotismo en

Abraham Valdelomar

Roberto Pareja,

Universidad de Georgetown

La importancia de la estética para el

modernismo de fines del siglo XIX y las vanguardias de principios del

XX difícilmente se puede exagerar. No solamente por las

reflexiones explícitas e implícitas que encontramos en

textos y obras acerca del arte o, más precisamente, acerca de la

experiencia del arte, sino también porque la práctica

artística misma incorpora estas reflexiones a su dinámica

interna convirtiendo muchas veces la teoría en práctica y

la práctica en teoría.

Aquí parto de la base de que el

exotismo y el orientalismo característicos de mucho del

modernismo y de parte de las vanguardias están inmersos en el

más amplio problema de la estética. Más

concretamente, esta presentación presupone que el exotismo

modernista surge de la intersección de la estética con

las políticas de la identidad, con el tema de la

representación literaria y política y con la

paradójica autonomía de la literatura. O, dicho de otra

manera, aquí se trata al exotismo como simultáneamente

perteneciendo al dominio de la estética y al de la

política. Estos temas los voy a tratar a partir de dos

crónicas periodísticas y un ensayo de Abraham Valdelomar,

escritor peruano cuya importancia como figura de transición

entre modernismo y vanguardia ha sido notada varias veces.

Pero antes, una aclaración

terminológica.

La palabra estética tiene dos

significados. El primero le viene de la teoría de la

percepción sensorial, y de sus aplicaciones a la

sicología experimental. Este era el significado primario de la

palabra hasta que Kant publica su Crítica

del juicio (1781). Después, la palabra se

generalizó para designar el conjunto de

teorías que

explican las condiciones de posibilidad en que se realizan los juicios

acerca de la obra de arte. (Hammermaister 23). Estas dos acepciones de

la palabra no se oponen y, de hecho, el problema de la

percepción sensorial está siempre presente en la

teoría estética. Aquí voy a utilizar la palabra

estética en ambos sentidos. designar el conjunto de

teorías que

explican las condiciones de posibilidad en que se realizan los juicios

acerca de la obra de arte. (Hammermaister 23). Estas dos acepciones de

la palabra no se oponen y, de hecho, el problema de la

percepción sensorial está siempre presente en la

teoría estética. Aquí voy a utilizar la palabra

estética en ambos sentidos.

Es necesario puntualizar que a Kant no le

interesaba la crítica de arte. Su proyecto crítico

tenía más bien el sentido sistemático que

aplicó a la crítica de la razón pura y de la

razón práctica: es decir, establecer las condiciones

racionales a partir de las cuales es posible emitir juicios cognitivos,

morales o estéticos. La crítica de arte, de teatro o

literaria, presupone, sin embargo, algunas ideas acerca de la facultad

humana para apreciar y gustar de objetos bellos. Y es precisamente esta

función de la crítica estética la que practicaban

los escritores, poetas y artistas del modernismo y la vanguardia a

través del periodismo moderno. Si bien se ha estudiado el cambio

de paradigma que implicó la modernización de la ciudad

letrada y cómo este cambio surgió de la industria

cultural del periodismo y no de las universidades, se ha estudiado muy

poco a la estética modernista y vanguardista en su

problemática relación con la política.

Antes de Kant se consideraba que el arte era

un tipo inferior de cognición, al contrario de la belleza que,

desde el punto de vista ontológico, ha sido siempre, al menos

desde Platón, el complemento de “el bien” y por lo tanto ha

gozado del prestigio de las ideas superiores. Kant se dio cuenta que

cualquier intento de desarrollar una ciencia de la belleza no se

podía basar en la comparación entre racionalidad y arte.

De esta comparación el arte sale siempre mal parado. Kant

propone separar arte y conocimiento, limitar concienzudamente los

ámbitos que estas actividades habitan. La meta de la Crítica del juicio era

precisamente definir nuestras opiniones, sentimientos y aserciones

acerca de la belleza no como una versión inferior de nuestros

juicios sobre la verdad o la moralidad, sino como

simultáneamente independientes de y relacionados al conocimiento

y la moral (Hammermeister 23).

Este intento de delimitación consciente

es una de las bases de la separación de esferas de actividad que

impone la modernidad. La autonomía literaria, más deseada

que realizada, se da en América Latina en el espacio

institucional de la emergente industria cultural representada por el

periodismo. Y es desde los periódicos que los artistas,

escritores e intelectuales debaten esta contradictoria modernidad y sus

tensiones políticas, estéticas y morales.

Uno de los conceptos claves en este contexto

de discusión es el de desinterés. Voy a seguir a

Martín Jay en un artículo sobre los peligros de la

autonomización de la estética para exponer las

implicaciones de este concepto. Para Kant, a diferencia de la

experiencia meramente sensual del gusto y del placer utilitario que nos

lleva a hacer el bien, la experiencia estética no depende de un

objeto real para realizarse. No desarrollamos un interés directo

por el objeto, sino sólo por su representación, su

apariencia. No estamos inmersos en el ser (inter-esse) sino en el mundo de la

percepción estética que combina lo conceptual con lo

singular. A diferencia de la experiencia intelectual, en la experiencia

estética lo singular no se subsume en lo abstracto. Y a pesar de

que en la experiencia estética los conceptos no están

determinados totalmente por una forma esquemática, las ideas

estéticas son comunicables. Apelan a una comunidad

inter-subjetiva que no está dada sino que se tiene que construir.

Una de las posibles consecuencias del concepto

de desinterés es que la forma del objeto es sólo la

ocasión, o en todo caso un catalizador, para una compleja

respuesta subjetiva. La experiencia estética se vuelve un modelo

abstracto de nuestras relaciones con la naturaleza y la sociedad. La

naturaleza misma se puede observar siguiendo este modelo, ya que el

libre juego de los conceptos singulares del juicio estético son

una analogía del telos inmanente de la naturaleza.

También el mundo de la moral se hace análogo a la

experiencia estética en cuanto que la idea moral de tratar a

cada persona como un fin en sí mismo es una analogía del

juicio estético que no subsume lo singular en lo abstracto.

Estas relaciones o paralelos entre naturaleza,

moral y estética no pueden establecerse de manera discursiva

(cognitiva), advierte Kant; y es aquí donde entra su

crítica al uso y abuso de la analogía como puente que

cruza el abismo de estas separaciones. La analogía puede

“sugerir”este puente, pero no es el puente. La experiencia

estética, en su afán de ir más allá de la

simple analogía, se encuentra con lo sublime. Más

allá de lo discursivo y lo analógico uno encuentra el

terror de un abismo que produce (como efecto pragmático) un

estado de suspensión que se desarrolla de diversos modos: como

desconexión de las facultades cognitivas que puede desembocar en

la locura o como sublime sentimiento de respeto ante la ley moral.

Aquí el correlato de la experiencia se ha

desvanecido ya totalmente. La experiencia de lo sublime implica

necesariamente la destrucción del objeto. De esta

destrucción emerge la pura forma del objeto, el objeto

purificado en tanto ley, irrepresentable, símbolo que conecta el

mundo sin propósito trascendente de la naturaleza no-humana con

el mundo de la razón práctica que requiere de la

trascendencia moral.

Sin embargo, advierte Jay, hay una fuerte

tensión entre el concepto de desinterés, con su  aristocrático

distanciamiento, y el imperativo moral que ordena

tratar a cada persona como un fin en sí mismo. Es decir que la

analogía que iba a proveer el puente que uniría la

razón pura y la razón práctica se desintegra, ya

que la experiencia estética, llevada al extremo, puede

conducirnos a la destrucción de la visión moral. El poeta

Tailhade comentó el atentado anarquista de 1890 contra la

Cámara de Diputados francesa con estas palabras: “No importan

las víctimas si el gesto es bello.” aristocrático

distanciamiento, y el imperativo moral que ordena

tratar a cada persona como un fin en sí mismo. Es decir que la

analogía que iba a proveer el puente que uniría la

razón pura y la razón práctica se desintegra, ya

que la experiencia estética, llevada al extremo, puede

conducirnos a la destrucción de la visión moral. El poeta

Tailhade comentó el atentado anarquista de 1890 contra la

Cámara de Diputados francesa con estas palabras: “No importan

las víctimas si el gesto es bello.”

La tensión que registra la modernidad

entre la visión moral de una comunidad utópica y el

aristocrático distanciamiento requerido para alcanzar tal

visión no puede simplemente achacarse a la

instrumentalización del concepto de desinterés en la

práctica burguesa de un arte de-socializado, más bien

habría que explorar, como sugiere Kaufmann, las posibilidades

que ofrece tal tensión para un proyecto crítico de

delimitación y esclarecimiento.

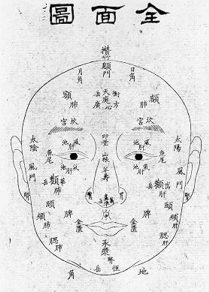

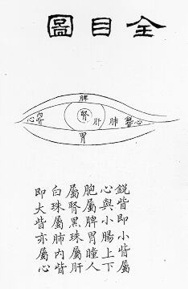

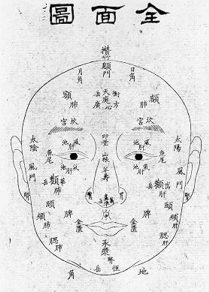

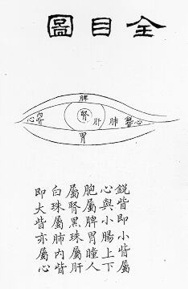

En la crónica “Las almas

herméticas” de 1916, el Conde de Lemos, pseudónimo

periodístico de Abraham Valdelomar, empieza advirtiendo a sus

lectores: “Nos os riáis.” Lo que viene después de esta

advertencia es una meditación poética sobre el rostro de

un anciano chino, imagen que despierta en el cronista

“filosóficos pensamientos” y “hondos comentarios.” Pero

¿por qué habría de reírse el lector ante

esta imagen? O más bien: ¿por qué el cronista se

defiende de antemano de la burla o del desprecio? Y, por lo tanto,

¿qué se esconde detrás de la imagen, de la

máscara, del rostro de un chino viejo?

Quien observe este rostro, aunque sea en

fotografía, nos dice el cronista, encontrará que

Hay en sus ojos una mirada llena de lejanía; el rictus de su

boca acusa un supremo desdén por la vida vulgar; las barbas

pródigas y los cadentes bigotes dan a su rostro noble sello de

majestad legendaria y deífica (477).

En medio de la descripción de este

rostro que, esperamos, va a ser singular y único, el cronista

imperceptiblemente cambia la perspectiva desde el rostro singular al

personaje colectivo:

su parquedad en el hablar; el silencio perenne que los rodea; los

ademanes rituales que los caracterizan, todo produce la

sensación que esos seres tangibles, reales, de carne y hueso,

están muy lejos de nuestra vida, que están en otro mundo

desconocido, que tienen otras preocupaciones, otras inquietudes, otros

pensamientos (477).

Si al principio de la crónica se nos

anuncia la descripción de un rostro singular, muy pronto nos

damos cuenta que se trata de un personaje colectivo compuesto por 40

chinos uniformemente viejos que “iban a tomar el barco que los

llevaría a su país” y que el cronista observa desde su

puesto de despreocupado flaneur mientras

pasan custodiados por la Beneficencia China. Este personaje colectivo

recobra, sin embargo, parte de la singularidad del rostro cuando el

cronista lo pone en su contexto histórico: “Habían

asistido a una gran parte de nuestra evolución republicana.

Vieron transformarse poco a poco, a fuerza de revoluciones y golpes de

Estado, esta paradojal democracia de opereta” (477). Este personaje, a

la vez singular y colectivo, pide un esfuerzo de imaginación

para ser comprendido. Por un lado, ellos son testigos mudos de una

historia a la cual no pertenecen, ya que se trata de “nuestra

evolución”. En segundo lugar, no sólo pide al cronista y

al lector que hagan presentes en su memoria un conjunto de relatos

“orientales” que son parte del imaginario del momento histórico

y que demuestra la influencia metropolitana en la literatura de la

periferia, sino que también nos llama a interrogarnos sobre

cómo se interpreta ese momento histórico que el cronista

quiere representar: la modernización. Se trata de una

época presente, contemporánea y moderna, pero

curiosamente cercana a lo exótico, una época que el

cronista quiere poner ante los ojos de sus lectores, aquellos que

supuestamente sí formaban parte de la evolución

republicana, aquellos que han sido sus actores y no simples testigos

venidos de tierras extrañas. que “iban a tomar el barco que los

llevaría a su país” y que el cronista observa desde su

puesto de despreocupado flaneur mientras

pasan custodiados por la Beneficencia China. Este personaje colectivo

recobra, sin embargo, parte de la singularidad del rostro cuando el

cronista lo pone en su contexto histórico: “Habían

asistido a una gran parte de nuestra evolución republicana.

Vieron transformarse poco a poco, a fuerza de revoluciones y golpes de

Estado, esta paradojal democracia de opereta” (477). Este personaje, a

la vez singular y colectivo, pide un esfuerzo de imaginación

para ser comprendido. Por un lado, ellos son testigos mudos de una

historia a la cual no pertenecen, ya que se trata de “nuestra

evolución”. En segundo lugar, no sólo pide al cronista y

al lector que hagan presentes en su memoria un conjunto de relatos

“orientales” que son parte del imaginario del momento histórico

y que demuestra la influencia metropolitana en la literatura de la

periferia, sino que también nos llama a interrogarnos sobre

cómo se interpreta ese momento histórico que el cronista

quiere representar: la modernización. Se trata de una

época presente, contemporánea y moderna, pero

curiosamente cercana a lo exótico, una época que el

cronista quiere poner ante los ojos de sus lectores, aquellos que

supuestamente sí formaban parte de la evolución

republicana, aquellos que han sido sus actores y no simples testigos

venidos de tierras extrañas.

Valdelomar llama a su lector a imaginar “a esos millones de chinos que

hace cuarenta años vinieron al Perú, dejando en los

rincones familiares todos su afectos, todos sus recuerdos, todos sus

amores.” Especula sobre sus condiciones de existencia y su

visión de mundo. Desde su puesto de espectador, que es

testimonio tanto de la distancia social como de la sacralización

de la imagen poética, Valdelomar no puede participar del mundo

en que viven estas personas. Una barrera intangible se interpone entre

el cronista y el objeto de su crónica. Sin embargo, esta

distancia es la que permite a Valdelomar elaborar una cierta

teoría de la modernización; distancia que separa a la vez

que une al cronista y su objeto.

Como vimos, la crónica empieza con el rostro singular y

continúa con el personaje colectivo y en el transcurso de ese

cambio gradualmente se vuelve de nuevo a la imagen singular:

Yo he visto pasar ayer unos cuarenta chinos viejos. Uniformemente

viejos. Iban a tomar el barco que los llevaría a su

país... Volvían al imperio extinguido, a la naciente

república de las diez y siete provincias, fracasados y pobres,

enfermos y senectos, hacia los arrozales extensos y glaucos que

florecen bajo el hondo cielo de China. Algunos llevaban pequeños

líos de ropa, otros, por toda propiedad, una frazada, el

más viejo de todos, quizás, tuvo un gesto sólo

comparable al de Cortés quemando sus naves. Al llegar al barco

arrojó con desdén olímpico su lío, un gran

lío envuelto en oscura tela. El enorme bulto cayó al mar,

y el chino quedóse contemplando largo rato los globitos que

surgían en la superficie al lado de la nave. (477-478)

Valdelomar se pregunta y nos

pregunta: “¿Cómo interpretar este gesto?” Parte de la

respuesta de Valdelomar consiste en que esta persona sabe que no

volverá nunca más al Perú y que, al arrojar sus

líos al mar, realiza el equivalente de la siguiente

meditación filosófica: “en la tierra nada merece ser

cambiado de lugar.” En este punto el cronista nos devuelve a la imagen

inicial del rostro y al personaje colectivo de los cuarenta chinos, de

esos “millones” de chinos y sus historias a la vez singulares y

colectivas. Valdelomar, pensativo, los ve pasar y nos informa que

Quisiera conversar con ellos, preguntarles por la vida. Quisiera

conocer el misterio y la filosofía de estas almas

herméticas. Ellos viven en el mundo sin vivir en él. (479)

Pero lo cierto es que el cronista

no habla con ellos, ya que hacerlo sería romper el hermetismo

del rostro del chino viejo, abrirlo a su cotidianidad, romper la

distancia entre espectador y espectáculo, entre imagen

poética y objeto, entre experiencia y objeto. Se contenta con

especular sobre su existencia:

Trabajar, para ellos, es pesada obligación. Trabajan sólo

para conseguir la moneda que quieren canjear por el opio. Viven en un

mundo fantástico, irreal, pavoroso, ligero, frágil, donde

la lógica no existe y donde los sucesos cambian con tal rapidez

como la vida misma (479).

La meditación de

Valdelomar nos presenta la vida de estas personas como expuesta a la

más descarnada explotación, nos enfrenta a una pura vida

orgánica a disposición de la maquinaria productiva, a una

vida arrojada a la inmediatez de lo no mediado, en fin, a la vida

psíquica de los deshechos corporales de la economía

neocolonial. ¿Qué filosofía puede enfrentar tal

situación? Sólo la filosofía estoica del opio, nos

dice Valdelomar, y remite al lector al mundo de los cuentos: “En

sueños, bajo la adormecedera sensación del opio, son

libres, aman lindas princesas…” (479). Esta filosofía es la que

les permite enfrentar la aterradora sensación de no tener vida

propia: “Cuarenta vidas pasadas entre las espirales

infinitas de un sueño constante de opio” (478). En esta

crónica el alma hermética del chino se separa de su

cuerpo sobreexplotado y alcanza la anhelada autonomía del genio,

límite y horizonte del proyecto de autonomización

literaria. Por un lado, el cuerpo-máquina, que funciona dentro

de la modernización global neocolonial como fuerza de trabajo y,

por el otro, el alma que, separada de sus ataduras corporales, goza de

una libertad aterradora pues en su mundo la lógica no existe y

la velocidad reina suprema.

En la crónica titulada “28 de julio” el

Conde de Lemos sigue

explorando la ciudad y nos ofrecernos un retrato de la fiesta nacional

del Perú desde el punto de vista de una vendedora callejera de

comida:

“El 28 de julio” es, para ella, este conglomerado confuso de

sensaciones brillantes: banderas  peruanas;

luces; fuegos artificiales;

banda de música; somos libres; escándalo en el

callejón; Paseo Colón; carpas con quitasueños;

indias que hacen la competencia en otras carpas; insultos de carpa a

carpa en tono de ‘indirectas’; soldados que beben y dicen ‘lisuras’,

compadres borrachos de un romanticismo afecto a agarrar; un cholito de

quince meses que chilla desde la espalda de la quechua; fuentes de

escabeche; un gran panto de mondonguito; vasos con la bandera peruana y

un ‘Viva el Perú’ en la panza; rimas; salud compadre; falta de

sencillo para dar el vuelto; el cachaco de la esquina que hace un amor

interesado; la candela que se apaga; coches; automóviles;

señores bien vestidos que se atragantan y ceban su patriotismo

exaltado con viandas criollas; viejos y zambos que hablan de la guerra

con Chile y llaman a los chilenos ‘el enemigo’; un par de muchachos que

se van sin pagar; y, por fin, a las cinco de la mañana y varios

ciudadanos durmiendo o por dormirse sobre las bancas, sobre la yerba,

mientras a lo lejos se anuncia un automóvil con un racimo de

borrachos y, avanzando por la acera, zigzageante, metiendo los pies en

los baches, lleno de lodo y de alcohol, levantando la mano, pronuncia

su interminable discurso patriótico, incoherente y conmovedor,

este mismo borracho de siempre, el que podríamos llamar ‘el

borracho de 28 de julio’, que estuvo en San Juan de Miraflores, que

partió a la Breña, que fue ayudante del general

Cáceres, que mató a su mujer de una pateadura, que ha

sido cachaco, que tienes granos en la cara, que odia de todo

corazón ‘al enemigo’, que vende su voto por cinco soles y cuyo

espíritu vibra, se emociona y plañe al grito glorioso y

ambulante de ‘Viva el Perú, señores!’ (488-489). peruanas;

luces; fuegos artificiales;

banda de música; somos libres; escándalo en el

callejón; Paseo Colón; carpas con quitasueños;

indias que hacen la competencia en otras carpas; insultos de carpa a

carpa en tono de ‘indirectas’; soldados que beben y dicen ‘lisuras’,

compadres borrachos de un romanticismo afecto a agarrar; un cholito de

quince meses que chilla desde la espalda de la quechua; fuentes de

escabeche; un gran panto de mondonguito; vasos con la bandera peruana y

un ‘Viva el Perú’ en la panza; rimas; salud compadre; falta de

sencillo para dar el vuelto; el cachaco de la esquina que hace un amor

interesado; la candela que se apaga; coches; automóviles;

señores bien vestidos que se atragantan y ceban su patriotismo

exaltado con viandas criollas; viejos y zambos que hablan de la guerra

con Chile y llaman a los chilenos ‘el enemigo’; un par de muchachos que

se van sin pagar; y, por fin, a las cinco de la mañana y varios

ciudadanos durmiendo o por dormirse sobre las bancas, sobre la yerba,

mientras a lo lejos se anuncia un automóvil con un racimo de

borrachos y, avanzando por la acera, zigzageante, metiendo los pies en

los baches, lleno de lodo y de alcohol, levantando la mano, pronuncia

su interminable discurso patriótico, incoherente y conmovedor,

este mismo borracho de siempre, el que podríamos llamar ‘el

borracho de 28 de julio’, que estuvo en San Juan de Miraflores, que

partió a la Breña, que fue ayudante del general

Cáceres, que mató a su mujer de una pateadura, que ha

sido cachaco, que tienes granos en la cara, que odia de todo

corazón ‘al enemigo’, que vende su voto por cinco soles y cuyo

espíritu vibra, se emociona y plañe al grito glorioso y

ambulante de ‘Viva el Perú, señores!’ (488-489).

Este “interminable discurso patriótico” del borracho nos lleva

al mundo de la Lima chola. Vale la pena detenerse para examinar un

paralelo formal entre este mundo del mercado y el mundo de los chinos

opiómanos. Desde el punto de vista de la técnica y la

forma, esta crónica sobre la fiesta nacional se acerca al mundo

del opio chino donde la lógica no existe y domina la velocidad.

El pasaje quiere hacer patente la forma en que las sensaciones se

arremolinan en el cerebro a través de una técnica

literaria que es vanguardista en la fragmentación y el uso de la

parataxis.

Recordemos que la estética, como mediadora entre el dominio de

la moral y el de la sensibilidad, promueve la presentación

negativa de una idea a través de un símbolo. La sublime

idea de la Patria, en tanto absoluto, es en sí misma

impresentable; la crónica adopta una forma fragmentaria para

significar precisamente que la Patria, para la percepción de las

clases populares urbanas, consiste en tales sensaciones e

imágenes fragmentadas. O, puesto en lenguaje kantiano, se

podría decir que el modo de presentación de la Patria es

la retirada (Absonderung) de la presencia.

El mundo popular del mercado

aparece aquí, al igual que el mundo fantástico de los

chinos opiómanos, sometido a una desconexión y a una

velocidad que es producto de una situación

socio-económica. Al igual que los trabajadores chinos, la mujer

mestiza del mercado y el cholo borracho veterano de guerra son cuerpos

sobreexplotados cuyas almas se refugian en la zona límite de la

desconexión cognitiva. En la locura que acecha en el rostro del

chino hermético encontramos el fantasma de una

desconexión que paradójicamente es el signo de la

modernización literaria.

Uno de los problemas que preocupa a Valdelomar es el

de la relación entre esta expresión literaria, en tanto

problema estético, y el proyecto político de

nación moderna. En el pasaje sobre la fiesta nacional peruana la

idea de patria, nunca presente, siempre esquiva, es un “conglomerado

confuso de sensaciones brillantes” que se desarrolla en el espacio

caótico de un mercado limeño. En tanto microcosmos, el

mercado aparentemente es la nación: allí estánlos

que lucharon contra el enemigo chileno durante la guerra del

Pacífico que parecen identificarse con los zambos y negros

costeños, los indios serranos que, acusados de cobardía o

de anti-patriotismo por la elite, sin embargo no pueden pasar

desapercibidos, los señores motorizados y bien vestidos que

degustan platos “criollos”, el policía y veterano de guerra con

su ferocidad conyugal, los jóvenes y los niños, los

pícaros. En fin, parece que las clases sociales se dan cita para

exorcizar en una bacanal los miedos y tensiones que en la vida normal

son el pan de cada día. Ausentes de esta escena de mercado

están precisamente los chinos.

Al igual que los indios de la sierra los chinos no

sabían quién era el enemigo en la guerra de 1879. Los

chinos que trabajaban en las haciendas del sur peruano, llegado el

momento de decidir, se plegaron al ejército chileno que avanzaba

victorioso hacia la capital peruana. Un coronel chileno, Patricio

Lynch, que había vivido en su juventud en China y que

participó en la guerra del opio, les hablaba en chino y los

animaba a ayudar a sus tropas. Lo llamaban el Príncipe Rojo

(Trazegnies 606). En Lima estas noticias intranquilizaban a los

comerciantes chinos que no querían ser confundidos con

traidores. La guerra llegó a la capital en forma de revueltas

internas y la población limeña se organizó para

saquear los negocios de comerciantes chinos. Los soldados peruanos

desmobilizados asolaron los negocios, quemaron las casas, mataron y se

llevaron lo que podían cargar. Se da así la paradoja de

que el ejército peruano en descomposición saqueó

su ciudad capital.

El texto de Valdelomar excluye la figura del chino

que supone ajena a la fiesta nacional. En la crónica con que

iniciamos esta presentación, los chinos son sólo testigos

mudos de una tragedia nacional: golpes de estado, asesinatos, desastre

de la guerra. En esta crónica se hallan totalmente ausentes, no

participan para nada del imaginario colectivo. ausentes, no

participan para nada del imaginario colectivo.

Como vimos, los chinos de Valdelomar viven en un

mundo extraterritorial, sin patria, un mundo donde las conexiones

cognitivas son canalizadas por el efluvio del opio, un mundo fijado en

la rememoración de un pasado atemporal y remoto localizado en

los cuentos exóticos de mandarines y princesas. Si en el caso de

los chinos la extraterritorialidad se convierte en una enfermedad

social, dadas las condiciones de su existencia, es muy distinto el caso

del torero andaluz Belmonte que Valdelomar analiza en su ensayo

Belmonte el trágico y que eleva a modelo de moralidad social. Si

la velocidad, en el caso de los chinos, no puede ser controlada y

canalizada socialmente, la velocidad del pase del torero provee una

continuidad con la tradición colonial hispánica, a la vez

que introduce el elemento ético en la formación de la

comunidad nacional. En ambos casos, la velocidad es el horizonte y el

límite de una desconexión cognitiva y uno de los

requisitos del genio. Sin embargo, el genio hermético del chino

no logra elevarse hacia la visión ética de una comunidad

nacional.

Este ensayo-manifiesto participa del género

modernista por excelencia, el ensayo estético, y desarrolla

elementos propios de los manifiestos vanguardistas. A la vez que

estetiza el conflicto social y político, ofrece una

teoría de la armonización social. Partiendo de lo que

llamo el “pitagorismo modernista” del ensayo en cuestión, en

varias charlas ofrecidas en pueblos de provincia, Valdelomar recurre a

la imagen de la armonía musical, tan cara a los modernistas, en

clave social:

Si acercáis al cordaje de un piano, un violín, y

producís una nota en este instrumento, observaréis que en

el cordaje del piano empiezan a vibrar determinadas notas, las que

corresponden a aquellas que acabáis de producir. Mientras estas

cuerdas responden a la llamada de la cuerda hermana, las otras

permanecen mudas e indiferentes. Este fenómeno simbólico

nos esta dando la razón de vuestra presencia en la sala. (46)

El arte debería ser el catalizador del

vínculo social. Por ser una actividad desinteresada (que no  están

inmersas en el ser, inter-esse,

siguiéndola

etimología de Martin Jay) debería producir la nota

más amplia posible para convocar a la mayoría de la

población. La patria es sólo posible cuando el

desinterés es posible. Por eso, en el mercado la patria de

Valdelomar se convierte en la caótica expresión del

cholaje urbano, en un discurso patriótico borracho, enternecedor

pero corrompido por la venalidad y la inconciencia. Es así que

la modernidad urbana entra a la crónica de Valdelomar a su

pesar. El sujeto migrante, el indio quechua urbanizado, habla en el

foro del mercado sin respetar la armonía clásica que el

cronista exige de sus escuchas en una sala de conferencias de

provincias. están

inmersas en el ser, inter-esse,

siguiéndola

etimología de Martin Jay) debería producir la nota

más amplia posible para convocar a la mayoría de la

población. La patria es sólo posible cuando el

desinterés es posible. Por eso, en el mercado la patria de

Valdelomar se convierte en la caótica expresión del

cholaje urbano, en un discurso patriótico borracho, enternecedor

pero corrompido por la venalidad y la inconciencia. Es así que

la modernidad urbana entra a la crónica de Valdelomar a su

pesar. El sujeto migrante, el indio quechua urbanizado, habla en el

foro del mercado sin respetar la armonía clásica que el

cronista exige de sus escuchas en una sala de conferencias de

provincias.

Y, sin embargo, el inmigrante chino y el cholo

urbano son sujetos de la modernidad porque su percepción de la

existencia, su estética (aestheisis

= percepción),

aparece cómo más a tono con los nuevos tiempos de

modernidad caótica y periférica. Valdelomar reconoce esto

a medias, ambiguamente, desde una mirada higienista que intenta lograr

una homogenización nacional a partir de la pertenencia afectiva

a los valores que unen patria y arte.

En esta breve presentación he ofrecido algunas perspectivas por

donde la crítica de este modelo homogenizador puede avanzar. Las

crónicas de Valdelomar registran el intento de construir la

sociedad sobre esta base así como la resistencia a este intento

y las fracturas y líneas de fuga que emergen de los intersticios

de este edificio estético-político y que aparecen en la

construcción estética del exotismo. |

designar el conjunto de

teorías que

explican las condiciones de posibilidad en que se realizan los juicios

acerca de la obra de arte. (Hammermaister 23). Estas dos acepciones de

la palabra no se oponen y, de hecho, el problema de la

percepción sensorial está siempre presente en la

teoría estética. Aquí voy a utilizar la palabra

estética en ambos sentidos.

designar el conjunto de

teorías que

explican las condiciones de posibilidad en que se realizan los juicios

acerca de la obra de arte. (Hammermaister 23). Estas dos acepciones de

la palabra no se oponen y, de hecho, el problema de la

percepción sensorial está siempre presente en la

teoría estética. Aquí voy a utilizar la palabra

estética en ambos sentidos.  aristocrático

distanciamiento, y el imperativo moral que ordena

tratar a cada persona como un fin en sí mismo. Es decir que la

analogía que iba a proveer el puente que uniría la

razón pura y la razón práctica se desintegra, ya

que la experiencia estética, llevada al extremo, puede

conducirnos a la destrucción de la visión moral. El poeta

Tailhade comentó el atentado anarquista de 1890 contra la

Cámara de Diputados francesa con estas palabras: “No importan

las víctimas si el gesto es bello.”

aristocrático

distanciamiento, y el imperativo moral que ordena

tratar a cada persona como un fin en sí mismo. Es decir que la

analogía que iba a proveer el puente que uniría la

razón pura y la razón práctica se desintegra, ya

que la experiencia estética, llevada al extremo, puede

conducirnos a la destrucción de la visión moral. El poeta

Tailhade comentó el atentado anarquista de 1890 contra la

Cámara de Diputados francesa con estas palabras: “No importan

las víctimas si el gesto es bello.”  que “iban a tomar el barco que los

llevaría a su país” y que el cronista observa desde su

puesto de despreocupado

que “iban a tomar el barco que los

llevaría a su país” y que el cronista observa desde su

puesto de despreocupado  peruanas;

luces; fuegos artificiales;

banda de música; somos libres; escándalo en el

callejón; Paseo Colón; carpas con quitasueños;

indias que hacen la competencia en otras carpas; insultos de carpa a

carpa en tono de ‘indirectas’; soldados que beben y dicen ‘lisuras’,

compadres borrachos de un romanticismo afecto a agarrar; un cholito de

quince meses que chilla desde la espalda de la quechua; fuentes de

escabeche; un gran panto de mondonguito; vasos con la bandera peruana y

un ‘Viva el Perú’ en la panza; rimas; salud compadre; falta de

sencillo para dar el vuelto; el cachaco de la esquina que hace un amor

interesado; la candela que se apaga; coches; automóviles;

señores bien vestidos que se atragantan y ceban su patriotismo

exaltado con viandas criollas; viejos y zambos que hablan de la guerra

con Chile y llaman a los chilenos ‘el enemigo’; un par de muchachos que

se van sin pagar; y, por fin, a las cinco de la mañana y varios

ciudadanos durmiendo o por dormirse sobre las bancas, sobre la yerba,

mientras a lo lejos se anuncia un automóvil con un racimo de

borrachos y, avanzando por la acera, zigzageante, metiendo los pies en

los baches, lleno de lodo y de alcohol, levantando la mano, pronuncia

su interminable discurso patriótico, incoherente y conmovedor,

este mismo borracho de siempre, el que podríamos llamar ‘el

borracho de 28 de julio’, que estuvo en San Juan de Miraflores, que

partió a la Breña, que fue ayudante del general

Cáceres, que mató a su mujer de una pateadura, que ha

sido cachaco, que tienes granos en la cara, que odia de todo

corazón ‘al enemigo’, que vende su voto por cinco soles y cuyo

espíritu vibra, se emociona y plañe al grito glorioso y

ambulante de ‘Viva el Perú, señores!’ (488-489).

peruanas;

luces; fuegos artificiales;

banda de música; somos libres; escándalo en el

callejón; Paseo Colón; carpas con quitasueños;

indias que hacen la competencia en otras carpas; insultos de carpa a

carpa en tono de ‘indirectas’; soldados que beben y dicen ‘lisuras’,

compadres borrachos de un romanticismo afecto a agarrar; un cholito de

quince meses que chilla desde la espalda de la quechua; fuentes de

escabeche; un gran panto de mondonguito; vasos con la bandera peruana y

un ‘Viva el Perú’ en la panza; rimas; salud compadre; falta de

sencillo para dar el vuelto; el cachaco de la esquina que hace un amor

interesado; la candela que se apaga; coches; automóviles;

señores bien vestidos que se atragantan y ceban su patriotismo

exaltado con viandas criollas; viejos y zambos que hablan de la guerra

con Chile y llaman a los chilenos ‘el enemigo’; un par de muchachos que

se van sin pagar; y, por fin, a las cinco de la mañana y varios

ciudadanos durmiendo o por dormirse sobre las bancas, sobre la yerba,

mientras a lo lejos se anuncia un automóvil con un racimo de

borrachos y, avanzando por la acera, zigzageante, metiendo los pies en

los baches, lleno de lodo y de alcohol, levantando la mano, pronuncia

su interminable discurso patriótico, incoherente y conmovedor,

este mismo borracho de siempre, el que podríamos llamar ‘el

borracho de 28 de julio’, que estuvo en San Juan de Miraflores, que

partió a la Breña, que fue ayudante del general

Cáceres, que mató a su mujer de una pateadura, que ha

sido cachaco, que tienes granos en la cara, que odia de todo

corazón ‘al enemigo’, que vende su voto por cinco soles y cuyo

espíritu vibra, se emociona y plañe al grito glorioso y

ambulante de ‘Viva el Perú, señores!’ (488-489). ausentes, no

participan para nada del imaginario colectivo.

ausentes, no

participan para nada del imaginario colectivo. están

inmersas en el ser,

están

inmersas en el ser,