| La

Habana o los pasos perdidos

A

partir de este número comenzaremos a regalar a nuestros lectores,

en cada edición de "La Ronda", uno de los innumerables "pasos perdidos"

de La Habana. ¿Paradoja? Desde luego. Cada uno

de estos pasos perdidos-fotos antiguas, es el rumor de una pérdida.

Pero si La Habana se está perdiendo todos los días, si en

cada instante que pasa se apaga una esquina o desaparece una voz, entonces,

¿de qué mejor podíamos hablar aquí que de "pasos

perdidos"? Aguzemos el oído porque, por última vez,

los volvamos a escuchar, si bien alejándose, azuzados por el polvo.

Un

poeta cubano en Nueva York

Pablo Medina

I.

Habana y Nueva York: contrapunteo de dos ciudades

La

palabra de mi ciudad es la palabra de antaño.

--Walt

Whitman, “Manhatta”

De niño caí bajo el hechizo de dos grandes ciudades.

La Habana fue, hasta el once de noviembre de 1960, una extensión

de mi casa. Nunca gris, excepto en invierno cuando la azotara un

norte, casi  siempre

alegre y clara, era la antítesis del Dublin abrumado de Joyce o

del Londres desalmado de Dickens o del París empobrecido de Víctor

Hugo. La Habana tendría sus pavores y tristezas, pero siempre

fue ciudad de actividad, de gente y de esperanza. Fue además

el lugar que despertó en mí el interés por los seres

humanos y suscitó la curiosidad por el mundo material—el sol, el

mar, la bahía—más que ningún otro. siempre

alegre y clara, era la antítesis del Dublin abrumado de Joyce o

del Londres desalmado de Dickens o del París empobrecido de Víctor

Hugo. La Habana tendría sus pavores y tristezas, pero siempre

fue ciudad de actividad, de gente y de esperanza. Fue además

el lugar que despertó en mí el interés por los seres

humanos y suscitó la curiosidad por el mundo material—el sol, el

mar, la bahía—más que ningún otro.

Esa ciudad en que crecí no era muy diferente a la que encontró

Thomas Merton, el escritor norteamericano, en la primavera del año

1940, unos meses antes de que entrara al seminario trapense de Gethsemani,

Kentucky. Merton pasó sus buenos ratos paseándose por

las calles de nuestra ciudad y quedó encantado con ella, comparándola

favorablemente con Nueva York. En ella vio una abundancia de cultura

y de vida que la marcaba como una de las grandes ciudades del mundo, levantina

por su energía, por la abundancia de sus mercancías, por

el comercio que corría por sus venas; tropical por su alegría

y por su ambiente callejero. En su Secular Diary Merton escribió:

The

more you look at the city, and move in it, the more you love it, and the

more love you take from it, the more you give back to it, and if you want

to you become utterly part of it, of its whole interpenetration of joys

and benefits, and this, after all, is the very pattern of eternal life,

it is a symbol of salvation, and this sinful city of Havana is so constructed

that you may read in it, if you know how to live in it, an analogy of the

kingdom of heaven. (61)

Quienes vivimos en ella sabemos eso: La Habana era la analogía

del paraíso o, para robarle una frase a uno de sus escritores más

famosos, del reino de este mundo. Cuando la dejé, no podía

imaginarme un mundo que no fuera la Habana, una Habana que no fuera el

mundo. Por eso no sentí el dolor de la Avellaneda al partir:

dejar la Habana no era dejar la Habana sino adentrarme más en ella.

El despertar fue súbito. Miami, ciudad en que estuvimos de

paso unas semanas, no era el mundo, ni mucho menos La Habana. Ahora

que ya ha madurado algo podemos decirlo: Miami, al principio de nuestro

exilio, era un poblado de poco gusto, poca cultura y poca vida. Mientras

que la Habana abrazaba la bahía y se entendía con el mar,

Miami le daba la espalda y se esparcía hacia los pantanos de los

Everglades, tirando asfalto y concreto sobre las sabanas del sur de la

Florida, creando así una ciudad sin centro, sin corazón.

Para Miami — como ciudad dominada por el desarrollo urbano — el mar era

límite, obstáculo. Para la Habana era vía, misterio,

el encuentro con las otras partes del mundo que es el comercio. La

Habana comienza con el mar, Miami cuando termina el mar. En

Miami, como lo dijera uno de sus ciudadanos, la única ocupación

es la de hacerse millonario, la única vocación es la del

exiliado. En la Habana nunca ha habido muchas ocupaciones, pero sí

han existido mil y una vocaciones.

Me alegro de que estuvimos sólo dos semanas y que seguimos a Nueva

York — la capital del frío, de los rascacielos, la capital, en fin,

de nuestra civilización. Allá llegamos un día

de enero todo blanco en el cual la nieve parecía haber borrado los

límites de la imaginación. Nueva York era donde continuaba La Habana. En ella podía imaginarme a Martí

merodeando sus entrañas, a Villaverde creando esa “Cuba of the mind”

que se llamó Cecilia Valdés, a Heredia sustituyendo

el Niágara por el Hanabanilla como si fueran ambos del mismo caudal,

truco literario que le permitió cantarle al paisaje cubano aún

cuando su tema era la poderosa naturaleza del norte.

continuaba La Habana. En ella podía imaginarme a Martí

merodeando sus entrañas, a Villaverde creando esa “Cuba of the mind”

que se llamó Cecilia Valdés, a Heredia sustituyendo

el Niágara por el Hanabanilla como si fueran ambos del mismo caudal,

truco literario que le permitió cantarle al paisaje cubano aún

cuando su tema era la poderosa naturaleza del norte.

Nueva York era ciudad legendaria. De niño, el cine y los libros

me habían introducido a sus vistas y su ambiente, pero eran esos

mismos escritores del siglo XIX quienes me mostraron que lo cubano no sólo

sobrevivía dentro de lo neoyorquino, sino que se nutría de

ello, y en vez de disminuirse, se agrandecía. Nueva York —

ciudad isla — era, después de todo, territorio familiar para nosotros.

Esa presencia literaria cubana jamás se había establecido

en Miami, no sólo porque la ciudad no existía antes de 1898,

sino porque a los escritores cubanos, aún en la primera mitad del

siglo XX, no se les había perdido nada en esa cuidad tan jovencita,

tan falta de lastre cultural. Y si existió un espíritu

cubano después del ‘59 en Miami, se calcificó en una nostalgia

por nuestro iconos más superficiales — la palma real, el castillo

del Morro, la Caridad del Cobre. Como le contestó Heberto

Padilla en uno de sus recitales a una señora que le pidió

poemas cubanos, es decir, con palmas y banderas: “Si eso es cubano,

yo seré chino”.

Pero volvamos a la ciudad grande. Era la ciudad de Walt Whitman,

Herman Melville, Edith Wharton, Hart Crane y Edgar Allan Poe; ciudad de

riquezas, industrias, diarios, revistas y editoriales donde nuestros escritores

— no hay mejor ejemplo que Martí — siempre encontraron maneras de

ganarse la vida. Cabe decir que Nueva York fue la cuna de la cubanidad

en el siglo XIX. Desde entonces existen vínculos estrechos

entre ésta y la Habana, por ser ambas cuidades de alto metraje,

que no existen con Cayo Hueso, Tampa, Jacksonville o Nueva Orleans, ciudades

que históricamente acogieron segmentos de nuestra población

exiliada. Los poetas cubanos se atrincheraron en Nueva York donde

esperaron, a través de exilios largos y cortos, el regreso a la

patria.

Mientras tanto escribían, escribían, escribían, no

con índole marcial o nostálgica, sino con la fascinación

de un exilio que los hacía ciudadanos de la Habana del mundo que

era/es Nueva York. No se puede negar que hoy día hay poetas

en todos los lugares de nuestro exilio, desde Los Ángeles hasta

North Carolina, y que esos poetas escriben obras de gran alcance y calidad,

pero sigue siendo Nueva York la capital de la literatura cubana en Estados

Unidos. Por ser ciudad mundial — quizás la única de

Estados Unidos — engendra y soporta lo cosmopolita, lo foráneo y

lo marginal, y así permite que el poeta practique su arte sin la

interferencia del “kitsch” (en cubano diríamos picuencia) — esas

palmas y banderas tan añoradas por la señora aludida que

delatan una vocación nacional hiperdesarrollada a costa de la vocación

poética.

Aunque sería imposible hacer una recopilación total de los

poetas cubanos que se han establecido en Nueva York después de 1959,

una lista parcial de los que han vivido y trabajado en sus contornos tendría

que incluir a Octavio Armand, José Kozer, Lourdes Gil, Iraida Iturralde,

Arístides Falcón, Heberto Padilla, Belkis Cuza Malé,

Reinaldo Arenas, Jorge Oliva, Vicente Echerri, Maya Islas, Magaly Alabau,

Alina Galiano y éste que les escribe. Es curioso notar que

los mencionados, con excepción de uno (éste que les escribe),

han escrito mayormente en español, mientras que en otras partes

de los Estados Unidos, notablemente en Miami, el inglés se ha establecido

a la par del español como medio poético.

Este fenómeno, que merece un estudio aparte, es de subrayarse por

apuntar a una conexión entre el exilio neoyorquino — el distante

— y el mantenimiento del idioma natal como lenguaje preferido para la poesía.

Es posible que tenga que ver con la tradición exílica que

se ha desarrollado en Nueva York desde los tiempos de la colonia, con Martí

a su cabeza, y que fue reforzada por varias generaciones de intelectuales

y poetas que llegaron a Nueva York, no como inmigrantes, sino como exiliados,

siguiendo los pasos del apóstol, al mismo tiempo que se adentraban

en las corrientes artísticas de la gran ciudad, cosa que no puede

haber ocurrido en Miami (o en otros centros del exilio cubano en Estados

Unidos) por dos factores ya mencionados: por carecer Miami, al menos en

los principios del exilio, de una cultura intelectual vigente y, más

tarde, por estar dominado el ambiente por la política del exilio

y por los dictámenes de una nostalgia (conservadora por naturaleza)

que no permitía, ni el vanguardismo que siempre arrastra un arte

vital (por ser considerado disfraz de una izquierda radical), ni la poesía

apólitica que se niega a rendirle pleitesía a la bandera

o a apoyarse de las palmas .

La liberación de esas restricciones la buscaron varios poetas de

Miami a través de la adopción del inglés, mientras

que los poetas de Nueva York, alejados de las presiones de la comunidad

en Miami, pudieron practicar su poesía en español, en algunos

casos durante casi cuarenta años de exilio. La escasez de

poetas anglocubanos en la zona metropolitana de Nueva York indica que,

al menos desde este enfoque, la adopción del inglés no fue

necesaria. En otras palabras, los poetas cubanos de Nueva York no

se sintieron adumbrados por la nostalgia o por la política.

Notemos, además, que existían en el área metropolitana

de Nueva York diversos medios de publicación en español,

entre ellos las revistas Cubanacán, Enlace, Románica,

Linden

Lane Magazine, Lyra, La Nuez y Mariel, y las editoriales

SLUSA y Linden Lane, junto con una población de lectores hispanohablantes

ya establecida en las muchas universidades de la ciudad. La experiencia

exílica de los poetas que se radicaron allá fue más

pura, menos influenciada por factores extraliterarios, y eso les permitió

mantener el español como lenguaje artístico sin tener que

resguardarse en la cultura o el idioma ajenos. El desarrollo en Nueva

York de poetas como Octavio Armand, José Kozer y Lourdes Gil, los

tres maestros de una poesía en español del más alto

nivel estético, no fue accidental, sino fruto directo del ambiente

a la vez familiar y cosmopolita que los rodeaba. Nueva York aceptó

la Habana; la Habana se trasplantó a Nueva York, donde encontró

los ecos de si misma que habían dejado sus poetas en el siglo XIX.

II.

El lugar donde se está

Cuando

encuentras tu lugar donde estás, ocurre la práctica

--el

Doguén, maestro budista japonés, siglo XIV de la era cristiana

En medio de la blancura de un día nevado en Nueva Jersey me viene

el ahinco de la nostalgia al escuchar el bolero “Ausencia” de Jaime Prats,

cantado por Omara Portuondo. El pecho se me oprime y por dentro aletean

las memorias, atrapadas en la jaula del costillar. Cuando entra mi

hijo al cuarto, finjo que se me ha metido una basura en el ojo. Olvídate

de eso, me dice. Ya hace cuarenta años de esa vaina.

La realidad es que lo que dejamos siempre lo estamos dejando, igual que

lo que nos abandona siempre nos está abandonando. Recuperamos

del pasado sólo los sentimientos, que son las  sombras

de ese abandono. Sin esas sombras no existirían los boleros.

Nos alcanzan en los momentos más inesperados, aún cuando

logramos, o nos convencemos de que hemos logrado, la liberación

del pasado que llaman la asimilación. La nieve puede cubrir

el pasto, la calle de enfrente, los arbustos que se sembraron el verano

pasado alrededor de la casa, pero no puede cubrir el sentido de desplazamiento

que sufre todo exiliado al verse precipitado a la desconexión, a

la marginalización, en fin, al vórtice de una nada más

absoluta, más aplanadora que la nieve que afuera lo borra todo y

hace del paisaje del barrio el lienzo de la ausencia. Y cuando esa

ausencia se nutre de lo que vivimos, no en el momento, sino en un pasado

ya tan remoto que comienza a adquirir rasgos míticos, el resultado

es un tanto absurdo, como desgarrador. Desgarrador, pero infundido

en el resentimiento para unos, en la resignación para otros, y para

unos cuantos en la creatividad. sombras

de ese abandono. Sin esas sombras no existirían los boleros.

Nos alcanzan en los momentos más inesperados, aún cuando

logramos, o nos convencemos de que hemos logrado, la liberación

del pasado que llaman la asimilación. La nieve puede cubrir

el pasto, la calle de enfrente, los arbustos que se sembraron el verano

pasado alrededor de la casa, pero no puede cubrir el sentido de desplazamiento

que sufre todo exiliado al verse precipitado a la desconexión, a

la marginalización, en fin, al vórtice de una nada más

absoluta, más aplanadora que la nieve que afuera lo borra todo y

hace del paisaje del barrio el lienzo de la ausencia. Y cuando esa

ausencia se nutre de lo que vivimos, no en el momento, sino en un pasado

ya tan remoto que comienza a adquirir rasgos míticos, el resultado

es un tanto absurdo, como desgarrador. Desgarrador, pero infundido

en el resentimiento para unos, en la resignación para otros, y para

unos cuantos en la creatividad.

Hoy me sentí melancólico — la palabra más apropiada

en este caso es “blue” — con la certeza de que lo perdido es irrecuperable

y con el presentimiento de que todo lo que usamos para reemplazarlo es,

en gran medida, insuficiente. ¿De qué nos sirven

las joyas más finas, los carros más veloces, la indumentaria

más lujosa, las frases más elocuentes si lo que cubrimos

con ellas es, a fin de cuentas, el vacío de una desilusión,

la fuente de un bolero infinito? Y díganme Uds., ¿con

qué fin nos sentamos a oír esas canciones transidas de la

nostalgia cubana? Después de tantos años de exilio

la añoranza es parte ya del carácter distintivo de nuestra

condición como exiliados. El exiliado, ya los sabemos en carne

propia, ha perdido el lugar donde estuvo y ha convertido ese lugar perdido

en la fuente de sus mitos, en la raíz de su anhelo y en el aroma

de su desespero. Para el cubano es la nostalgia — siempre lo ha sido

— cuna y tumba de sus pasiones. No puede amar sin referencia a la

pérdida, no puede cantar sin que se le llene la boca de amargura,

no puede llorar sin que la ocasión de su llanto no sea sino una

versión más de una pérdida primordial. Ya se

ha dicho: el exiliado tiene dos nacimientos — el que lo trae al mundo,

y el que lo trae al exilio — ambos regidos por el trauma y el desarraigo.

Así de “blue” me siento todos los días. No es que no

haya encontrado el lugar donde estoy; es que no puedo abandonar el lugar

donde estuve, y no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo.

La práctica, es decir, el vivir de todos los días que nos

permite ignorar, o al menos tolerar, nuestra condición de seres

mortales, se hace imposible. Por esta razón se crean los ghettos,

nichos sociales en que se vive, no en relación al lugar, sino a

la sombra de un lugar superpuesto sobre otro. El ghetto puede ser

un individuo, o puede ser un millón.

Y he aquí la gran diferencia entre el exiliado y el inmigrante.

La experiencia del exilio crea su propio carácter en las márgenes

de la nueva cultura que, por ser trasplantado y verse enfrentado a una

cultura extraña, naturalmente se distingue del carácter nativo.

Al carácter del exilio lo define un sentido de pérdida individual

y colectiva simultáneamente, con un enfoque correspondiente en el

pasado más que en el presente o el futuro. Pudiéramos

decir junto con Freud que la totalidad de la experiencia humana se basa

en un exilio primordial, la expulsión del vientre edénico

de la madre. Al ser así, cabe que toda poesía tenga

como raíz la nostalgia de la ausencia, es decir, una añoranza

por un estado que se ha perdido para siempre.

Es importante reconocer que dentro de la experiencia humana hay varios

tipos de exilio y que el signficado de la palabra “exilio” a veces se amplía

para referirse a estos estados, entre ellos la enajenación (un exilio

interno) y la expatriación (versión excéntrica de

la emigración) que implican grados de voluntad e intención

ausentes del verdadero exilio. Recordemos que la palabra exilio viene

de exsul. Su acepción primaria — expulsión del

hogar o la patria — denota un acto impuesto a la fuerza sobre la persona

afectada, en contraste a la emigración que denota no sólo

un acto voluntario, sino positivo, con su enfoque en el futuro.

El exilio es pérdida; la emigración, ganancia. El exilio

es angustia, la emigración es esperanza. El exilio es desencanto,

amargura, renuencia; la emigración es despertar, inocencia, entusiasmo.

Es obvio pero hay que decirlo: la condición del poeta determina

la naturaleza de su poesía. Desde la perspectiva inmigrante,

por ejemplo, el poeta no siempre se ve obligado a recuperar del pasado

el sujeto del poema, que aparece a veces dentro del nuevo idioma, inmerso

en la nueva cultura. Para el poeta inmigrante la nueva cultura no es obstáculo; al contrario,

lo invita a descubrir un lugar donde pueda ejercer su práctica y

volcarla sobre el futuro. Supongamos que un poeta en Estados Unidos

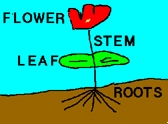

decide escribir un poema sobre una flor. Si es inmigrante, el poeta

buscará una flor traducida en “flower”. No busca la “flower”

directamente, por mucho que quisiera hacerlo, porque carece del conocimiento

directo del nuevo idioma. El encontrar esa “flower” es un triunfo

que prefigura la transformación de su ser en “self”. Sin “self”,

es decir, sin ser en inglés, el poeta inmigrante se encuentra

en la dislocación que se opone a la práctica, y que causa

que su asimilación, que es, después de todo, el fin de todo

inmigrante, y que constituye el genio del nuevo lugar, sea un fracaso rotundo.

El no lograr esa transformación necesaria deja al inmigrante en

un estado de suspensión cultural y síquica. Es más,

para el poeta que carece de un profundo conocimiento lingüístico

y cultural del nuevo ambiente, la inmigración voluntaria es suicidio,

ya que la evocación de la flor en el idioma materno lo devuelve

al pasado, ese mundo que el inmigrante repudia por definición.

En otras palabras, el poeta inmigrante se ve obligado a perseguir la asimilación

a toda costa, o a perder su vocación para siempre.

poeta inmigrante la nueva cultura no es obstáculo; al contrario,

lo invita a descubrir un lugar donde pueda ejercer su práctica y

volcarla sobre el futuro. Supongamos que un poeta en Estados Unidos

decide escribir un poema sobre una flor. Si es inmigrante, el poeta

buscará una flor traducida en “flower”. No busca la “flower”

directamente, por mucho que quisiera hacerlo, porque carece del conocimiento

directo del nuevo idioma. El encontrar esa “flower” es un triunfo

que prefigura la transformación de su ser en “self”. Sin “self”,

es decir, sin ser en inglés, el poeta inmigrante se encuentra

en la dislocación que se opone a la práctica, y que causa

que su asimilación, que es, después de todo, el fin de todo

inmigrante, y que constituye el genio del nuevo lugar, sea un fracaso rotundo.

El no lograr esa transformación necesaria deja al inmigrante en

un estado de suspensión cultural y síquica. Es más,

para el poeta que carece de un profundo conocimiento lingüístico

y cultural del nuevo ambiente, la inmigración voluntaria es suicidio,

ya que la evocación de la flor en el idioma materno lo devuelve

al pasado, ese mundo que el inmigrante repudia por definición.

En otras palabras, el poeta inmigrante se ve obligado a perseguir la asimilación

a toda costa, o a perder su vocación para siempre.

Para el poeta expatriado, ese excéntrico que abandona su cultura

voluntariamente pero que se aferra en mantener vínculos con ella

a pesar del tiempo y la distancia, es el espacio que existe entre flor

y “flower” que le ofrece su lugar, minúsculo e inestable, y siempre

conflictivo. Los ejemplos de este tipo de escritor son siempre los

mismos: Joyce, Pound, Beckett, Kavafy, Eliot. Entre nosotros los

cubanos la lista es mucho más reducida, ya que la expatriación

es fenómeno de países estables políticamente.

Los poetas cubanos que han ejercido su arte fuera de Cuba han sido, en

su mayoría, exiliados políticos, gente que se niega a emprender

una afiliación con la nueva cultura; al contrario, la ve como corruptora

de su status, como ser truncado, de su oprobio y su indignación.

Eugenio Florit es notable por ser uno de los pocos expatriados de nuestra

poesía en el siglo XX.

Para ese poeta que vive rodeado de una cultura y de un idioma extraños,

la flor no es simple flor sino que, traducida a ese otro idioma y trasplantada

a esa otra cultura, se convierte en un espejismo de “flower”, palabra que

se le presenta a diario vía los medios de comunicación que

lo rodean, tanto en la televisión como en la radio o inclusive en

la vidriera de la florería del barrio, por mucho que el poeta se

haya adentrado en una comunidad de hispanohablantes, en un ghetto.

En esta etapa, al parecer, la experiencia del poeta inmigrante y la del

exiliado son idénticas. Sólo que el poeta exiliado

no busca la “flower” en inglés necesariamente (la “flower” del futuro),

sino la conexión con la flor en español (la flor del pasado).

Al pasar por los filtros del lenguaje y la cultura, la flor vuelve a ser

flor, pero más distante, menos inmediata, limpia de sus evocaciones

sentimentales. Evocar la flor (en español) es evocar el pasado,

y por sublime que sea esa evocación, implicar la injusticia política

que causó el exilio del poeta y que aparece, simultáneamente,

como el subtexto de la violencia poética: el poeta ya no puede pensar

en la flor como flor. Ahora, en su exilio, piensa en flor/flower

o flower/flor. La flor ha sido arrancada de su lugar y transportada

a un lugar extraño donde ha de convertirse en “flower” para poder

existir, para poder arraigarse. Sólo entonces puede disfrazarse

de flor. Pero su esencia ha sido contaminada. Su pureza se

ha comprometido. Es flor-concepto, flor-idea. El que insiste

en pensar en flor — aquella tan bella, tan perfecta del pasado — sin referencia

implícita o explícita a “flower”, más inmediata, más

presente, corre el peligro de caer en la nostalgia.

Por contraste, el poeta que permanece en su país ve las cosas sin

traducción, sin la transformación de un lenguaje a otro.

No es sorprendente que el gran poeta norteamericano William Carlos Williams

declarara con una certeza envidiable: “No ideas but in things” — no

hay ideas sino en las cosas. Su lugar era firme, cierto,

seguro. Menos sorprendente es el hecho que Williams practicara su

declaración como si se tratara de un dogma inviolable. El

resultado fue una poesía objetivizada, pura, estabilizada.

Había encontrado su lugar donde estaba, y el resultado de ese descubrimiento

fue la práctica. El poeta exiliado, sin embargo, diría,

“No hay cosas sino en las ideas,” es decir, en la flor/flower o en la flower/flor.

Vale tener en cuenta que los Estados Unidos es el país de los inmigrantes,

no de los exiliados. Si el exiliado es una persona que es incapaz

de abandonar — a nivel síquico y cultural — el lugar donde estuvo,

no hay manera de que pueda encajar en el país de los inmigrantes,

donde es de rigor incorporarse plenamente al lugar donde se está

y a la corriente social preponderante, aún cuando esa corriente

implique la eventual eliminación de la cultura de origen, al mismo

tiempo que urge el mantenimiento de una etnia artificial, inventada, apantanada

de kitsch, sumisa a la picuencia. Recordemos que para el exiliado

no es la etnia lo que importa, sino su condición como ente marginado,

como persona maltratada por la historia.

El verdadero exilio es una condición que se resiste a encontrar

un lugar externo donde se pueda establecer una práctica. Es

de por sí una condición antisocial. El exilio, sin

embargo, le ofrece al poeta un lugar, llamémosle espiritual, donde

puede emprender su práctica como poeta. Ese lugar siempre

lo lleva consigo, e igual que ocurrió con Heredia y Martí

en su estadía en Nueva York, le ayuda a definir a través

del desarraigo, la descontinuidad y la pérdida una estética

poética

que al ser individual no deja de ser colectiva — estética del exilio.

Adicionalmente, en este lugar que provee el exilio conviven flor y “flower”,

“city” y ciudad. A veces se reflejan, a veces danzan al ritmo de

un contrapunteo interlingüístico, a veces se confunden y dan

espacio a un presente donde se integran en la práctica que llamamos

poesía.

III. La

ciudad implícita

Para

distinguir las cualidades de las otras ciudades, debo de hablar de una

primera ciudad que permanece implícita. Para mí es

Venecia.

Marco

Polo en Las ciudades invisibles

--Italo Calvino

Si no hubiera Habana habría que inventarla. Sin ella Cuba

no sería sino una isla más del Caribe, en las márgenes

de la civilización, azotada por el calor y las moscas. Carecería

el Caribe de su nexo con la civilización europea y del filtro a

través del cual han pasado las poderosas tendencias norteamericanas.

Sin ella seríamos los cubanos una raza híbrida provinciana,

dominados por preocupaciones agrícolas y sumisos a la fuerza de

la naturaleza y de los hombres. La Habana, ciudad fortaleza desde

muy temprana edad, ha sido la defensa del cubano contra los azotes naturales

y humanos. Se aferra al puerto y desafía al mar a que la acaricie

o la destruya, pero nunca, aún en estos momentos tan difíciles

cuando parece más ruina que ciudad, se rinde. Se enfrenta

a los ciclones climáticos y políticos de la misma manera

que se enfrentaba a los piratas: con la altanería y el orgullo de

una gran dama de la cultura occidental, sin nada de la inferioridad de

un caserío tercer mundista que son tantas supuestas capitales a

su alrededor. Es tal la fuerza de su personalidad que es su habla

la que ha predominado y su espíritu el que define el estilo del

Caribe hispánico.

En La Habana aprendí lo que era una ciudad. Me crié

en ella, me acostumbré a su orden, a su caos, a su concupicencia,

a sus devociones, al laberinto barroco de sus calles y a su profunda  humanidad.

Fue La Habana la que hizo de mi una criatura urbana, un pecesito en el

mar de la cultura — no la alta, sino la verdadera, la que se veía

en la calle a diario, nutrida del gentío, del comercio, de la picardía

y de la ironía que llevamos todos los cubanos dentro. En otras

palabras, para mi la Habana fue la primera ciudad y al dejarla se convirtió

en mi ciudad implícita, la que siempre uso para distinguir las ciudades

que he conocido y aún ésas, reales o no, que, como Marco

Polo en la obra de Calvino, sólo puedo imaginar. Y tal como

Marco Polo fue un veneciano ambulante, he de definirme yo como un habanero

de la misma estirpe. No ando por el mundo con intenciones de establecerme

en un nuevo lugar. Busco en todas las ciudades que visito los rasgos de

mi ciudad implícita—un gesto familiar de un transeúnte anónimo,

un callejón recóndito donde todo es sombra, una avenida junto

al mar donde reluce el sol, un balcón lleno de las flores del deseo

donde una niña se chupa los dedos. Al encontrarlos regocijo,

ya que afirman la universalidad de mi ciudad, la que llevo dentro y que,

a través del tiempo y la distancia, se convierte en ciudad sombra,

más cerca del olvido que del lenguaje: Habana-idea donde se

está y no se está al mismo tiempo. humanidad.

Fue La Habana la que hizo de mi una criatura urbana, un pecesito en el

mar de la cultura — no la alta, sino la verdadera, la que se veía

en la calle a diario, nutrida del gentío, del comercio, de la picardía

y de la ironía que llevamos todos los cubanos dentro. En otras

palabras, para mi la Habana fue la primera ciudad y al dejarla se convirtió

en mi ciudad implícita, la que siempre uso para distinguir las ciudades

que he conocido y aún ésas, reales o no, que, como Marco

Polo en la obra de Calvino, sólo puedo imaginar. Y tal como

Marco Polo fue un veneciano ambulante, he de definirme yo como un habanero

de la misma estirpe. No ando por el mundo con intenciones de establecerme

en un nuevo lugar. Busco en todas las ciudades que visito los rasgos de

mi ciudad implícita—un gesto familiar de un transeúnte anónimo,

un callejón recóndito donde todo es sombra, una avenida junto

al mar donde reluce el sol, un balcón lleno de las flores del deseo

donde una niña se chupa los dedos. Al encontrarlos regocijo,

ya que afirman la universalidad de mi ciudad, la que llevo dentro y que,

a través del tiempo y la distancia, se convierte en ciudad sombra,

más cerca del olvido que del lenguaje: Habana-idea donde se

está y no se está al mismo tiempo.

En

esa Habana se reúnen todas las posibilidades. Existe, por

ejemplo, una ciudad isla donde el mal y el bien coexisten y los cofres

de la ausencia se llenan de la espera. Por sus calles pasan los desfiles

apócrifos, los carnavales ancestrales, el canto de los pregoneros

y la marcha silente de mil soldados con la misma cara, el idéntico

paso marcial. Existe una ciudad madre con su manto de ilusiones y

sus manos retorcidas por la labor diaria. Hay una ciudad muchacha,

bella, coqueta, toda sexo y toda letal. Hay una ciudad macho narcisista,

y una hermoso homosexual invitándome al deleite de su cuerpo andrógino;

hay otra que es un viejo en la sombra de un portal. Escupe, aspira

su habano, espera la muerte. La última es un aguafuerte de

Piranesi: penumbra y silencio absolutos. Por sus calles se pasean

mis muertos; su única huella es un aire que dejan al pasar, un presentimiento,

la memoria de una voz al oído.

Con

todas esas ciudades que son una me enfrento a la grande, a Nueva York,

esa para todos los tiempos, con todos los tiempos y sobre todos los tiempos,

la que llaman “the city” como si fuera la única que merece esa apelación. A diario superpongo

mi cuidad implícita sobre la ciudad explícita. La ensancho

y la estiro hasta que la una es la otra o, mejor dicho, hasta que las dos

se unen en el binomio city/ciudad. Un día es clara, radiante

de luz; otro día es umbrosa. A veces es cal y mármol;

otras veces ladrillo, cristal y asfalto. Una es el español,

la otra es el inglés; una se derrumba en el calor y la deseperación,

otra se agrandece con el frío. Una presagia el fin de todas

las ciudades—polvo, terrón y piedra; la otra, soberbia, desafía

el tiempo y permanece como una imagen lustrosa e imperecedera de la memoria.

Nueva York se hizo mi ciudad al momento en que el proceso de distinción

entre una y otra desapareció y pude verlas como manifestaciones

de una misma idea, de una misma aspiración humana: la ciudad/city,

la city/cuidad. Este proceso, sin embargo, hubiera sido imposible

sin tener de trasfondo la ciudad implícita, ésa que al definir

las ciudades de mi experiencia se define y se restaura a si misma.

Habanero nací, y gracias a Nueva York, habanero moriré.

única que merece esa apelación. A diario superpongo

mi cuidad implícita sobre la ciudad explícita. La ensancho

y la estiro hasta que la una es la otra o, mejor dicho, hasta que las dos

se unen en el binomio city/ciudad. Un día es clara, radiante

de luz; otro día es umbrosa. A veces es cal y mármol;

otras veces ladrillo, cristal y asfalto. Una es el español,

la otra es el inglés; una se derrumba en el calor y la deseperación,

otra se agrandece con el frío. Una presagia el fin de todas

las ciudades—polvo, terrón y piedra; la otra, soberbia, desafía

el tiempo y permanece como una imagen lustrosa e imperecedera de la memoria.

Nueva York se hizo mi ciudad al momento en que el proceso de distinción

entre una y otra desapareció y pude verlas como manifestaciones

de una misma idea, de una misma aspiración humana: la ciudad/city,

la city/cuidad. Este proceso, sin embargo, hubiera sido imposible

sin tener de trasfondo la ciudad implícita, ésa que al definir

las ciudades de mi experiencia se define y se restaura a si misma.

Habanero nací, y gracias a Nueva York, habanero moriré.

|